ONDA ANOMALA

ONDA ANOMALA

Una Chevron dell’epoca

Il 20 febbraio 1969, mi imbarcai con il grado di 3° Uff.le Coperta sulla t/n “A.N. Kemp”, petroliera di 32 mila tonnellate di stazza lorda della Società “Chevron”.

St. John

Raggiunsi la nave in Canada, nel porto di St.John. Appena arrivato a bordo, prima di fare il passo definitivo per raggiungere il ponte principale, ebbi un attimo di esitazione : l’equipaggio era composto da 32 persone, tutti italiani, ma estremamente trasandati, con la barba incolta e la maglietta o camicia annodata intorno alla vita. Dopo che li ebbi conosciuti mi resi conto che era tutta brava gente e, in poco tempo, mi adattai e diventai come loro.

Porto di Augusta

Dopo alcuni viaggi tra il Nord e Sud America, arrivò l’ordine di dirigere verso il Mediterraneo e precisamente in Sicilia, nel porto di Augusta. Per l’avvicendamento dell’equipaggio, fui promosso dopo appena un mese di imbarco e con mia soddisfazione 2° Uff.le. di coperta. La notizia dell’avvicinamento a casa ci riempì il cuore di gioia. Nella prima decade di aprile si fece rotta per Gibilterra.

Mare di prora

Nave nella burrasca

Mare in coperta

Attraversando l’Oceano Atlantico incontrammo a metà del percorso una bassa pressione che si approfondiva sempre più e per diversi giorni fummo bloccati dalla tempesta al centro della nave, dove c’era il ponte di comando, impossibilitati a raggiungere la poppa, dove si trovava la saletta ufficiali. Il comandante dovette fare un’ampia accostata e creare le condizioni di ridosso per far correre uno di noi con una lunga cima verso poppa e stabilire un contatto con la cucina. Ci mandavano, di tanto in tanto, con un sistema di “va e vieni”, panini imbottiti, pollo e frutta. Le onde intanto si facevano sempre più alte e frangevano contro la prora. La nave teneva molto bene il mare e solo di tanto in tanto c’era qualche brusco movimento. Ricordo che una notte, esattamente alle 04:10, mentre stavo smontando di guardia e avevo già passato le consegne al primo ufficiale vidi di prora un ostacolo molto alto.

Misi bene a fuoco la vista e mi accorsi che era un’onda anomala che sicuramente era alta almeno 15 metri. Feci cenno al primo ufficiale che subito si mise in contatto con la sala macchine per ridurre al minimo l’andatura.

Una vera Onda anomala

L’onda si infranse contro la prora, la nave ebbe una forte sollecitazione che, per fortuna, non causò danni allo scafo; il ponte di comando venne investito con violenza, praticamente sembrava di essere sott’acqua. Si ruppe un finestrino laterale, la sala si inondò e la strumentazione nautica si salvò per miracolo. Seguì una seconda onda di circa 10 metri, il cui impatto fu più dolce, in quanto la nave aveva ormai perso velocità e avanzava a non più di tre nodi. Passato il pericolo, il comandante, che venne subito sul ponte, si complimentò con noi per aver avuto la prontezza di ridurre i motori avvisando il personale della sala macchina di ciò che stava succedendo. Mantenemmo per un po’ l’andatura minima, ci accertammo che l’onda non avesse creato qualche danno alle tubazioni in coperta, o qualche lacerazione o deformazione alle lamiere e, dopo qualche ora, aumentammo la velocità intorno ai 12 nodi per affrontare e superare la bassa pressione che si stava dirigendo velocemente spostandosi verso Nord. In mattinata, verso mezzogiorno, uscimmo dalla tempesta. Il vento e il mare incominciavano a calmarsi. Nel pomeriggio il tempo migliorò ulteriormente, i venti si orientarono da Nord Ovest, il cielo tornò sereno. Finalmente la sera riuscimmo a percorrere la passerella per recarci a poppa e mangiare tranquillamente seduti in saletta ufficiali. Il cuoco per l’occasione preparò un buon pranzo e ricordo che, come primo piatto, ci propose una nuova ricetta “Le penne all’onda anomala”. Non so quali fossero gli ingredienti, ma la pasta aveva un gradevolissimo gusto di mare. Venni a sapere che con l’onda anomala avevamo imbarcato, oltre all’acqua salata, anche una notevole quantità di pesci rondine. Il cuoco li aveva usati per il sugo delle penne e li aveva cucinati al forno con le patate. Sarà stata la fame arretrata, ma li trovammo veramente squisiti.

Mario Terenzio PALOMBO

Rapallo, 23 Maggio 2014

NASCITA DI UNA BIMBA A BORDO

NASCITA DI UNA BIMBA A BORDO

M/n Carla Costa

Al comando della M/n Carla Costa, verso la metà di gennaio 1991, mi capitò un’esperienza che non credo sia stata vissuta da altri capitani. Avevo affrontato tempeste in porto e in mare, decessi di passeggeri a bordo, sbarchi di emergenza con elicottero o con lancia, ma questa che sto per raccontarvi credo sia unica.

Eravamo partiti da St. Thomas (Haiti) diretti a San Juan (Puerto Rico). Era l’ultima serata della crociera. La nave era in festa per la serata della “toga”, che si svolgeva sulle navi “Costa” nei Caraibi e che aveva riscontrato un notevole successo. In pratica i passeggeri indossavano, durante l’ultima serata, una toga. Veniva consegnato loro un lenzuolo, il direttore di crociera spiegava come doveva essere indossato e, chi lo desiderava, poteva trascorrere l’intera serata con questo indumento. Ciò consentiva anche ai passeggeri di sistemare anticipatamente i vestiti dell’ultima sera in valigia. Gli ospiti che avevano già effettuato crociere “Costa” imbarcavano addirittura portandosi da casa una bella toga tutta ricamata per l’occasione. La festa si svolgeva per la maggior parte sui ponti esterni, con musiche e balli latini. Quella sera, come da nostro programma per risparmio energetico, dirigemmo verso Portorico per fermarci oltre le 12 miglia dalla costa.

San Juan di Portorico

Verso le 23.00 eravamo al largo di San Juan dove ci fermavamo alla deriva. Quella notte che ricordo benissimo, con cielo stellato e mare calmo, mi chiamarono per un’emergenza medica. Il direttore sanitario mi comunicò che c’era a bordo una signora messicana che stava partorendo: era stata imprudente perché aveva dichiarato all’imbarco di essere al settimo mese, invece era incinta da 7 mesi e 25 giorni. Molto probabilmente lo stress del viaggio le aveva anticipato il parto. Era per lei il secondo, ma bisognava chiedere assistenza. Feci subito mettere in moto i motori e, a tutta forza, ci dirigemmo verso il porto. Era già passata la mezzanotte e, in poco più di un’ora avremmo potuto attraccare alla nostra banchina. Chiamammo la guardia costiera, informandola che avevamo a bordo una partoriente con doglie ogni quattro minuti. Allertammo la nostra agenzia “Costa”, il cui responsabile Edoardo Schivo era sempre pronto in questi casi. Egli predispose un’ambulanza al nostro arrivo e le autorità del porto ci concessero il permesso di entrare con precedenza sul traffico. Poco dopo, la Guardia Costiera ci informò che, a causa delle doglie così frequenti, era impossibile uno sbarco della signora con l’elicottero, ma che sarebbero stati pronti, sorvolando intorno alla nave, a prendere, se fosse stato necessario, il neonato, e a dargli assistenza immediata. Era stato allertato anche il pronto soccorso ed era stata preparata, per ogni evenienza, l’incubatrice.

Elicottero di Salvataggio

Feci diffondere un annuncio per informare i passeggeri che stavano festeggiando e danzando in piscina su quanto stava accadendo e per chiedere se tra di loro ci fosse un medico ginecologo che poteva darci assistenza. Scesi in ospedale per vedere la partoriente e trovai il nostro medico che aveva preparato tutto. Gli dissi che avevamo l’elicottero in caso di emergenza. La signora, una bella messicana di 28 anni, era sul lettino e stava dando alla luce la creatura che aveva in grembo. Fu un parto molto rapido. Diedi assistenza al medico e in quello stesso istante arrivò pure in ospedale il ginecologo che avevamo cercato il quale, con mano esperta, tagliò il cordone ombelicale.

Un momento particolare....

Era una bella bimba e pesava 1,950 chilogrammi. Fu veramente emozionante veder dare alla luce una creatura. Ebbi solo il tempo di congratularmi con la signora ed con il marito, poi mi recai subito sul ponte perché la nave era all’entrata del porto.

Avvisammo l’elicottero della guardia costiera che non era più necessaria l’assistenza. Nel momento in cui la nave entrava in porto, ci fu un saluto con la sirena di tutte le altre navi passeggeri che avevano ascoltato via radio la notizia della nascita. Fu emozionante: un’ entrata così non l’avevo mai fatta. I colleghi che mi conoscevano mi chiamarono per farmi gli auguri definendomi scherzosamente “papà Mario”. Il caro amico Edoardo Schivo era già pronto in banchina e c’era pure la stampa alla quale rilasciai un’intervista. Poco dopo, l’ambulanza trasportava la giovane madre e la neonata in ospedale per gli accertamenti clinici. In mattinata chiamai il console italiano Angelo Pio Sanfilippo (siamo divenuti buoni amici e ancor oggi siamo in contatto), in quanto si doveva regolarizzare la nascita avvenuta a bordo.

Atto di nascita

Per la prima ed unica volta nella mia carriera redassi un atto di nascita. Fu fatta anche una traduzione in lingua spagnola in modo che i genitori, una volta in Messico, potessero presentarla alle autorità. I genitori decisero di chiamare la loro bimba Karla, come la nave, e in mio onore, Maria. Fui commosso da questa scelta. Firmai l’atto di nascita insieme al console che lo convalidò con i timbri consolari e lo consegnai ai genitori insieme ad una cartina nautica da me firmata e timbrata che indicava il punto esatto della nave al momento della nascita della loro figlioletta.

M/N Costa Victoria

Durante la crociera del 25 marzo 2001, a bordo della M/n Costa Victoria, ebbi una bellissima sorpresa. La sera dedicata agli sposi che desideravano rinnovare i loro voti matrimoniali, prima di cominciare la cerimonia con circa 200 partecipanti, notai in prima fila, una coppia di sposi con la figlia, che mi guardavano sorridendo. La bambina si avvicinò, mi abbracciò e mi disse: «Capitan, io sono Karla Maria».

Capii subito che si trattava della bimba nata a bordo 10 anni prima sulla “Carla Costa”. Il vederla già così grande e bella, mi procurò una forte emozione, mi commossi e l’abbracciai. Anche lei, Karla Maria, mi strinse forte con affetto. Ringraziai i genitori per la gradita sorpresa e durante la cerimonia volli rendere pubblica la bella notizia, accolta da un applauso scrosciante dei presenti. Feci in modo di far trascorrere alla famiglia di Karla Maria, una settimana indimenticabile. La sera di gala dell’arrivederci la invitai al tavolo comando e a fine cena i camerieri portarono una grossa torta con la dedica: «A Karla Maria, affettuosamente da papà Mario».

Mario Terenzio PALOMBO

Rapallo, 23 Maggio 2014

IL NAUFRAGIO DI S.PAOLO A MALTA

IL NAUFRAGIO di S. PAOLO A MALTA

Racconto di Luca - Atti degli Apostoli

Il naufragio a Malta fu un incidente accaduto, diremmo oggi, durante un viaggio di "traduzione giudiziaria". Tutto comincia a Gerusalemme dove la predicazione di Paolo aveva scatenato le ire degli Ebrei che lo volevano morto. L'amministrazione romana era, come è noto, tollerante e cinica. Lasciava volentieri che i sudditi delle province sottomesse risolvessero fra di loro le loro questioni. Non però in questo caso. Perché Paolo era cittadino romano e aveva diritto di appellarsi a Cesare. Nella patria del corpus iuris, nell'impero governato dalla legge, la procedura penale era una cosa seria. I governatori delle province avevano potestà istruttoria e giudicante fino alla sentenza capitale. Il processo a Gesù insegna. Non l'avevano però sui cittadini romani. Per questi ultimi lo ius gladii era prerogativa esclusiva di Cesare e cioè della magistratura romana. Queste cose Paolo le sapeva benissimo. Si dichiarò cittadino romano e si appellò all'imperatore garantendosi così una provvisoria impunità. In seguito, dopo essere stato trattenuto agli “arresti domiciliari” a Cesarea, venne trasferito via nave, con tanto di scorta armata, a Roma. Fu un viaggio disastroso, funestato da tempeste e da venti contrari fino al naufragio di Malta. A questo punto lasciamo parlare gli Atti degli Apostoli. "Una volta in salvo venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti intorno a un fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori a causa del calore e lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano fra di loro: "certamente costui è un assassino perché, sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha lasciato vivere". Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo ma, dopo aver molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un dio".

Nel Cuore della Tempesta

Ecco il più favoloso racconto del Nuovo Testamento. Da Cesarea a Roma, “la navigazione è pericolosa” - dopo la festa delle Espiazioni – che introduce l’autunno. In effetti, la nave andrà alla deriva per quindici giorni da Creta a Malta, non potendosi orientare “né con le stelle, né col sole”. Il prigioniero Paolo si rivela più libero dei suoi 276 membri dell’equipaggio, capitano, pilota, centurione e marinai: egli è abituato al mare e all’esperienza di tre naufragi e, soprattutto, ha una sicurezza che gli viene da Dio: “Nessuno di voi lascerà la vita, solo la nave sarà persa”, afferma ai suoi compagni, quando tutto sembra perduto, “Un angelo di Dio al quale appartengo e che servo mi è apparso per dirmi: Non avere paura, Paolo… ecco che Dio ti accorda la vita di tutti coloro che navigano con te”.

Il viaggio di San Paolo verso Roma

LUCA-ATTI DEGLI APOSTOLI

Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l’Italia, consegnarono Paolo, insieme con alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio della coorte “Augusta”. E saliti su una nave di Adramitto, che doveva recarsi dalle parti dell’Asia, salpammo, avendo con noi Aristarco, macedone di Tessalonica. Il giorno seguente approdammo a Sidone; e Giulio, facendo un gesto di benevolenza verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari e, attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui, avendo trovato una nave di Alessandria che navigava per l’Italia, il centurione ci fece salire a bordo di quella. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all’altezza di Cnido, dalle parti di Salmone, e nel costeggiarla faticosamente giungemmo in una località detta Bei Porti, vicino alla quale era la città di Lasea. Trascorso alquanto tempo, ed essendo ormai pericoloso il navigare per essere già passato il grande digiuno, Paolo li esortava ripetutamente, dicendo: “Io vedo, o uomini che la navigazione comporterà pericolo e grave danno non solo al carico e alla nave, ma anche alle nostre vite”. Ma il centurione si lasciava persuadere dal Pilota e dal Capitano della nave più che non dai detti di Paolo. Ed essendo quel porto disadatto a trascorrervi l’inverno, i più furono del parere di salpare di là per giungere a svernare a Fenice, porto di Creta che guarda a libeccio e maestrale.

LA TEMPESTA E IL NAUFRAGIO

Poiché aveva cominciato a spirare un vento di Noto (Noto - l’umido vento del sud, porta le piogge e rende difficoltosa la navigazione in certi periodi dell’anno), convinti di aver ormai realizzato il progetto, levarono le ancore; e costeggiavano più da vicini Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò su di essa un vento d’uragano, detto Euraquilone (Grecale-Vento da Nord-Est): La nave fu travolta nel turbine, e non potendo più resistere al vento, si abbandonarono, e furono portati alla deriva. E mentre filavano sotto un isolotto chiamato Cauda, a stento riuscirono a padroneggiare la scialuppa; tiratala su, adoperavano gli attrezzi per fasciare la nave; poi per timore di finire incagliati nelle Sirti, calarono l’àncora galleggiante, e andarono così alla deriva. Venendo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare il carico a mare; e il terzo giorno con le proprie mani buttarono a mare le attrezzature della nave. Da vari giorni non comparivano né sole né astri, e continuava a infuriare una grossa burrasca, onde cominciava a dileguare ogni speranza di potersi salvare.

Da molto tempo non mangiavano, quando Paolo mettendosi in mezzo a loro, prese a dire: “Conveniva, o uomini, darmi ascolto, e non salpare da Creta; si sarebbe evitato questo pericolo e questo danno. Tuttavia vi esorto ora a essere di buon animo, perché non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si é presentato infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e a cui servo. Dicendomi: “Non temere più, o Paolo; é necessario che tu sia presentato a Cesare, ed ecco che Dio ti ha concesso tutti i tuoi compagni di navigazione”. Perciò state di buon animo, o uomini: ho fiducia in Dio che avverrà come mi é stato annunziato. Dobbiamo andare a finire su qualche isola”.

E quando fu la quattordicesima notte che andavano alla deriva nell’Adriatico, verso mezzanotte, i marinai ebbero l’impressione che una qualche terra venisse loro incontro. E scandagliando trovarono venti braccia: e dopo un breve tratto, scandagliando di nuovo, trovarono quindici braccia. Allora per timore di finire contro luoghi scogliosi, gettarono da poppa quattro ancore, augurandosi che spuntasse il giorno. Ma i marinai, nell’intento di fuggire dalla nave, avevano già cominciato a calare la scialuppa in mare, col pretesto di gettare le ancore da prora, quando Paolo disse al centurione e ai soldati: “Se costoro non continuano a restare sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo”. Allora i soldati recisero le gomene della scialuppa, e la lasciarono cadere giù.

E finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: “Oggi é il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell’attesa, senza prender nulla. Per questo vi esorto a prender cibo; é necessario per la vostra salute. A nessuno di voi perirà anche un solo capello del capo”. Ciò detto, prese del pane, rese grazie a Dio davanti a tutti e, spezzatolo, prese a mangiare. Tutti si sentirono rianimati, e anch’essi presero cibo. Erano complessivamente sulla nave duecentosessantasei persone. Dopo essersi rinfrancati con cibo, presero ad alleggerire la nave, gettando il frumento nel mare.

Fattosi giorno, non riuscivano a conoscere quella terra; ma ravvisarono un’insenatura con spiaggia, e verso di essa deliberarono di spingere, se fosse possibile, la nave. Levarono d’intorno le ancore, che lasciarono andare nel mare; al tempo stesso allentarono i legami dei timoni e levarono al vento l’artimone, movendo così verso la spiaggia.

Artimóne s. m. [dal lat. artĕmon -ōnis, gr. ἀρτέμων -ωνος], ant. – Nell’antichità classica nome di una vela di cui non si sono potute accertare le dimensioni e l’esatta posizione sulla nave. Nel medioevo sembra indicasse una vela trapezoidale o anche triangolare del secondo ordine subito al disopra della maestra, ossia la gabbia (cfr. Dante, Inf. XXI, 15: Chi terzeruolo e artimon rintoppa). Il termine non è più in uso nella marina italiana; in francese la voce artimon, tuttora in uso, indica l’albero e la vela di mezzana.

Ma lanciati contro una punta con il mare ai due lati, vi incagliarono la nave; e mentre la prora impigliata rimaneva lontana dai flutti, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza dell’onda. I soldati decisero allora di uccidere i prigionieri, perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto: ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo disegno; e diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare, per raggiungere la terra, e poi gli altri, chi su tavole, chi su altri arnesi della nave. E così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra.

Salvi che fummo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci manifestarono una benevolenza non comune; ci accolsero tutti attorno ad un gran fuoco, che avevano acceso a motivo della sopravvenuta, e del freddo.

MALTA - Tutti raggiunsero l’isola, chi a nuoto, chi, grazie ad una tavola o ad un asse. Questa tappa semplice ed idilliaca: “gli indigeni ci trattarono con rara umanità, intorno ad un gran fuoco”, simboleggia l’accoglienza che il mondo pagano farà al Vangelo. Dopo il pericolo ed il naufragio, lo scalo meraviglioso a Malta ebbe, per Luca, il gusto dell’alba di una resurrezione. Una vipera morse la mano di Paolo mentre attizzava il fuoco, egli la gettò nel braciere senza alcun dolore… e la gente lo prese per un Dio. Ancora, Paolo guarì il padre del suo ospite imponendogli le mani, così come la folla di malati che accorsero. Finalmente: “lo ricoprirono di onori e, al momento della partenza, gli venne fornito tutto il necessario”.

Pozzuoli - La Puteoli Romana

Dopo tre mesi, salparono su una nave di Alessandria che aveva svernato nell’isola, recante l’insegna dei Dioscuri. Attraccarono a Siracusa, dove rimasero tre giorni, e di qui, costeggiando, giunsero a Reggio. Il dì seguente si levò il vento di Noto onde il giorno dopo arrivarono a Pozzuoli. E qui trovarono dei fratelli i quali li pregarono di restare con loro sette giorni. E così partirono alla volta di Roma. Ma i fratelli di là, avendo saputo di loro, gli andaronio incontro fino al Foro d’Appio e alle Tre Taverne. E Paolo, al vederli, rese grazie a Dio, e prese coraggio.

Pozzuoli – Tempio di Serapide

Il viaggio di Paolo terminò a Pozzuoli. Questo porto aveva moli importanti e traffici intensi. Pozzuoli fu fondata dai greci nel VI sec. a.C. – passata ai Romani, fu largamente favorita da provvedimenti doganali che ne fecero il porto più animato dell’impero e la base dell’irradiazione economica e politica romana in Oriente. Da Pozzuoli l’Apostolo e i suoi compagni presero la famosa Via Appia (nella pagina accanto a destra), il cui primo tratto, che va da Roma a Capua, fu costruito nel IV sec. a.C.. Questa “Regina delle strade romane” serviva anche da cimitero per i cittadini romani: i due lati della via erano infatti fiancheggiati da monumenti funerari, molti dei quali esistono ancora. Lo “stratopedarca” (stratopedarca, nell’esercito bizantino, il capo dell’accampamento equivalente al maresciallo di alloggio negli eserciti del 18° secolo) al quale furono affidati i prigionieri, apparteneva probabilmente alle Guardie Pretoriane, quella casta politicamente molto importante alla quale Augusto aveva affidato la protezione della città e della persona dell’imperatore.

La Via Appia

Paolo ha la gioia di essere accolto da dei fratelli – hanno percorso 50 Km a piedi - poiché l’Apostolo non è uno sconosciuto: essi hanno ricevuto da lui, tre anni prima, la sua grande Lettera ai Romani. A Roma, egli trova anche una comunità di Cristiani, dei quali si ignora l’origine e della quale Luca dice essere numerosa e celebre per la sua fede e le sue opere. Il cristianesimo è stato senz’altro portato molto presto da mercanti ebrei ed è rimasto accantonato vicino a delle sinagoghe. Alla morte di Claudio, Roma contava circa 50.000 ebrei, venuti da regioni molto diverse, dispersi attraverso la vasta agglomerazione in diverse sinagoghe.

Paolo giunse dunque a Roma nel 61 per esservi giudicato. Dopo due anni di residenza vigilata, nel cuore della città, vicino al Tevere (l’attuale quartiere ebreo), che egli impiegò a evangelizzare ed a scrivere, il processo sfumò per mancanza di accusatori. Ma, dopo l’incendio del 64, Nerone accusò i cristiani di essere gli autori dell’incendio. Paolo venne così arrestato, incatenato nel carcere Mamertino e condannato alla decapitazione, che ebbe luogo fuori dalle Mura Aureliane, sulla via Ostiense, più probabilmente tra il 65 e il 67.

Carlo GATTI

Rapallo, 11 Maggio 2014

RICICLARE LE NAVI. Business di domani?

RICICLARE LE NAVI

il business di domani ?

La “Blue Lady”, nave passeggeri in disarmo e destinata alla demolizione, ha vissuto tempo fa un'odissea seguita da tutto lo shipping internazionale. Quell'unità infatti era stata in passato il mitico transatlantico “France” e poi la prima meganave da crociera dei Caraibi, la “Norway”.

La "Blue Lady", ex "Norway", ex "France"

Prima di essere definitivamente accettata dagli impianti demolitori, la "Blue Lady" è passata attraverso varie vicissitudini ambientali, allungando così la sua agonia. Finalmente, giunta in India, le autorità avevano acceso, dopo molti accertamenti, il semaforo verde per il suo insabbiamento e la conseguente demolizione. Si voleva essere sicuri cioè che i materiali tossici contenuti a bordo non fossero pericolosi nè per il personale demolitore, nè per l'ambiente di lavorazione. La nave conteneva infatti grosse quantità di amianto e PCB, una neurotossina prodotta da materiali isolanti e fortemente inquinanti, usati negli anni '70 ed ora banditi dalle varie regolamentazioni internazionali.

A prima vista, sembrava un'incongruenza che una nave con quel glorioso passato fosse foriera di prodotti tossici e pericolosi. Per aggiornare i lettori su questo punto, entriamo in uno dei comparti più sconosciuti ma attuali dello "shipping": la demolizione navale.

Demolire o “riciclare” una nave

A volte, capita d'osservare le struggenti fotografie delle navi in agonia sulle spiagge orientali. Il loro inesorabile smembramento strappa sempre qualche lacrima ai marittimi che vi avevano lavorato a bordo. Si dice: "la stanno demolendo". E' vero, ma la “nostra vecchia nave”, continua ad essere utile alla comunità con il reimpiego delle sue parti costruttive; viene sì demolita, ma riciclata. Questo processo la nomina quindi fattore importante dello sviluppo sostenibile globale.

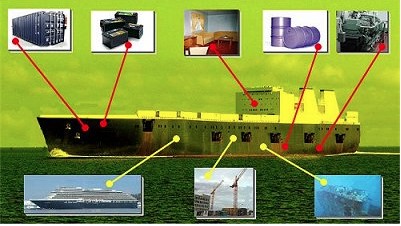

I principali riutilizzi della nave e dei suoi componenti (sovrapponi il mouse per individuarli)/The major recyclings of ship items

Pratici esempi del riciclaggio sono gli alberghi galleggianti, oppure le attrazioni turistiche o le barriere sommerse artificiali. Inoltre, le sue parti vengono riusate nelle varie industrie delle costruzioni o dei containers; i generatori e le batterie vengono riciclati nelle realtà locali; poi gli arredamenti, che vanno nelle case di riposo, alberghi; gli idrocarburi vengono riconvertiti in oli vari. Da notare inoltre che, per forgiare i metalli riciclati, c'è bisogno solo di un terzo dell'energia usata per crearne nuovi. Si potrebbe dire insomma, che nel demolire le navi, quasi niente si riduce in rifiuti dannosi per le persone e l'ambiente.

Ma è davvero così?

I materiali delle navi, pericolosi all'uomo e all'ambiente

Per capire se tutti i materiali tossici di una nave demolita vengono propriamente riciclati, bisogna prima individuarli. In linea generale sono: l'amianto usato per isolamento, le acque di zavorra segregate da tempo, i refrigeranti dei motori, i vari prodotti chimici, le pitture, le leghe usate nei metalli di costruzione, gli oli e comustibili vari, le batterie, i residui del carico, i liquidi di trattamento delle caldaie, gli agenti chimici del materiale antincendio, bombole di gas vari, le acque di scarico.

I materiali inquinanti solitamente presenti sulle navi/The usual polluting items on board ships

Secondo quanto detto prima, questi prodotti dovrebbero essere tutti riciclati opportunamente, cioè elaborati adeguatamente da personale addetto e indirizzati a nuovi circuiti di economie. Continuiamo la nostra analisi.

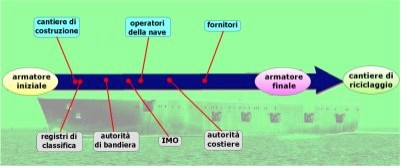

La vita di una nave e i suoi artefici

Come è noto, una nave nasce in cantiere ed è costruita secondo i severi criteri internazionali di compartimentazione, sicurezza ed antinquinamento. Solitamente è commissionata da un “armatore iniziale” che ne cura i servizi commerciali nel tempo, fino a che la nave verrà dichiarata “pronta per la demolizione” (dopo circa un ventennio, per le navi di media grandezza). A questo punto, l'unità viene ceduta ad un “armatore finale”, il quale la appronta per la sua demolizione e la cede quindi all'impianto finale di riciclaggio. Da notare che, molti armatori tradizionali, per questioni di mercato, preferiscono vendere la nave vecchia ad un “armatore finale”, esperto in demolizioni, il quale poi la cederà all'impianto di riciclaggio. La scelta di quest'ultimo resta quindi dell'armatore finale. Di conseguenza, si può ragionevolmente dedurre che, passando la nave in troppe mani, si perdono tutte le informazioni primarie sui materiali colla quale era stata costruita e gestita.

I principali protagonisti dell'esistenza di una nave/The main protagonists of the ship's life

Secondo alcuni, l'industria navale in genere dovrebbe essere in primis l'entità più responsabile del riciclaggio di una nave, poichè da essa parte l'intenzione di “metterla al mondo” e di beneficiare dei suoi profitti. Secondo il principio che “chi produce un rifiuto, deve provvedere al suo smaltimento”, la nave dovrebbe essere seguita e controllata per tutta la sua esistenza dai suoi utenti e dalle entità preposte, così da diminuire la presenza di materiali tossici durante il suo servizio e durante la sua demolizione o quantomeno tenerli sotto controllo.

Cosa dicono le leggi

La Convenzione di Basilea del 1992 è quella che regola la gestione dei rifiuti prodotti in maniera globale. Se è osservata, è efficace, ma non basta. Essendo la nave, una realtà atipica, si deve affrontare nel dettaglio la sua proprietà di “gestire i propri rifiuti ed essere essa stessa un possibile rifiuto”. Inoltre, la Convenzione di Basilea si riferisce a realtà europee e non tiene conto dei molteplici regolamenti internazionali ai quali è soggetta una nave.

Webpage della Convenzione di Basilea sullo smaltimento dei rifiuti (clicca per consultarla)/Webpage of the Basel Convention

Ecco quindi l'IMO (l'Organizzazione Internazionale Marittima), con la Risoluzione A.962(23), che contiene le “raccomandazioni” sulla gestione dei materiali tossici usati per costruire e fruire una nave. Queste raccomandazioni, nel biennio 2008-09, dovrebbero divenire leggi esecutive, cioè da "raccomandazioni" si trasformeranno in "convenzione".

Webpage dell'IMO, sulle raccomandazioni del riciclaggio delle nave (clicca per consultarla)/Webpage of the IMO

Le regolamentazioni esistenti in questo campo hanno prodotto pochi benefici, soprattutto perchè è complicato mettere d'accordo tutti gli utenti interessati su un argomento che, sottoforma di prevenzione, mette loro le mani in tasca. Questo conduce attualmente alla libera gestione dei rifiuti prodotti da una nave in demolizione: si possono trovare infatti paesi che applicano norme diversificate rispetto ad altri, le quali possono aderire più o meno alle convenzioni suddette.

L'intenzione dell'IMO è appunto quella di realizzare un sistema standard (tipo Safety Management System per la sicurezza o Codice ISPS per l'antiterrorismo). La sua applicazione globale cioè, non interessa solo le navi, ma anche i cantieri, gli armatori, gli operai, i fornitori, le autorità, gli assicuratori e quantaltro. In un primo riscontro, il suo obiettivo, sia nel metodo che nel merito, potrebbe però apparire difficile da raggiungere.

Vediamo, qui di seguito, alcuni passi della risoluzione dell'IMO:

La nave deve essere costruita e gestita con il famoso principio della “tolleranza zero”. Cioè l'unità deve già essere impostata nella sua struttura con materiali non tossici per le persone e per l'ambiente nella quale opera. Nel caso che, certi materiali debbano essere “per forza” usati, se ne farà propriamente cenno su un documento aggiornato che accompagnerà la nave in tutta la sua esistenza, il “passaporto verde”. Il passaporto conterrà l'inventario dei componenti a rischio e la loro posizione a bordo. Alla stessa manierà sarà disciplinato l'uso e lo smaltimento dei rifiuti durante la vita operativa della nave. Una volta controllata l'unità dagli enti ed autorità preposte, l'IMO regolerà la qualità del cantiere di demolizione: cioè se è in grado di accettare e trattare l'unità a seconda della tipologia della sua demolizione o se invece reindirizzarla in altro cantiere se non in possesso dei requisiti necessari.

Inoltre, il cantiere di riciclaggio, deve prendere tutte le precauzioni per neutralizzare l'impatto ambientale sulle persone e sulla natura ed essere in possesso di tutte le informazioni possibili sulla nave (passaporto verde, piani, eccetera).

Conclusione

Il punto più significativo del nostro discorso è rappresentato dal fatto che oggigiorno, le informazioni complete sulla vita di una nave sono generalmente insufficienti e questo costituisce un pericolo nelle varie fasi di demolizione. Inoltre, senza impianti di riciclaggio adeguati, si rischia di rigettare i rifiuti tossici a contatto dell'ambiente e delle persone.

Un'altra considerazione, economica, riguarda la gestione d'impianti in paesi in via di sviluppo: gli stessi dovrebbero essere messi in condizione di avere attrezzature adeguate per questi processi e la comunità internazionale, secondo certi, dovrebbe facilitar loro i costi d'importazione dei macchinari necessari.

Il sito di GreenPeace, divenuto un interlocutore fondamentale nelle prossime conferenze sulla salute dei nostri mari (clicca per accedere)/Webpage of GreenPeace

Da come s'intende dalle precedenti righe, lo sforzo necessario per raggiungere l'obiettivo di mantenere pulito il nostro pianeta sta diventando immane, ma se solo dovessimo concludere, sorridendo, che ciò è impossibile, non faremmo altro che gettare la spugna ed accettare quel lento processo di devastazione del clima globale che è già stato intrapreso inesorabilmente. Se invece, l'obiettivo della risoluzione IMO dovesse concretizzarsi, s'aprirà, di conseguenza, un business nuovo che, oltre a ricchezza, porterà una salute migliore al nostro pianeta.

Testo e grafica:

Com.te Bruno Malatesta

Rapallo, 30 Maggio 2014

LO STRANO DESTINO DI PORT ROYAL (Giamaica)

LO STRANO DESTINO di PORT ROYAL GIAMAICA

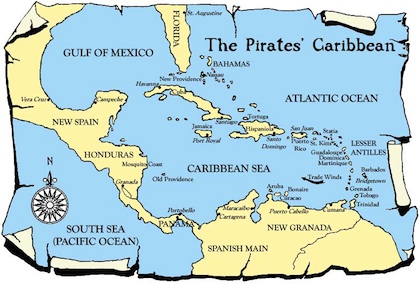

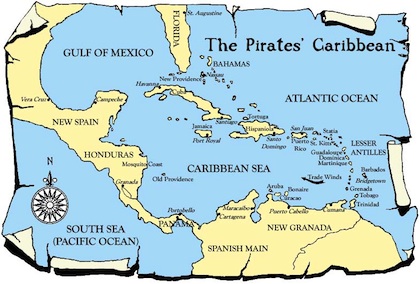

Nel XVII secolo, Port Royal era il principale centro di commercio della Giamaica. Era una città in continua espansione, costruita sull’estremo lembo di tombolo che racchiude il Golfo di Kingston.

Fu fondata come fortificazione spagnola ma nel 1655 divenne possedimento inglese. Gli Inglesi dell’epoca, veri signori dei mari, intuirono l’importanza del sito posizionato sulla rotta che dai caraibi portava oro in Europa. Quattro anni dopo il forte che sorvegliava l’imboccatura alla baia, era già circondato da duecento edifici fra case, palazzi del potere, negozi e magazzini, a dimostrazione dello sviluppo enormemente rapido del sito. Gli Inglesi, sempre pragmatici, non disdegnavano i rapporti con i Pirati, che in seguito “istituzionalizzarono” in Corsari. Grazie alla massiccia presenza di questi predoni, la città esibiva ricchezza ed era già nota per i costumi dissoluti: pressoché tutti i piani a livello strada erano bettole o postriboli. E’ in quell’epoca che si fece la reputazione di essere <<la città più ricca e malfamata del mondo>> Grazie a questa illimitata libertà, Pirati, Bucanieri e Corsari, vi investivano e spendevano tutti i loro averi. Intorno al 1660 la città si era guadagnata la fama di essere << la Sodoma del nuovo mondo>> dove la maggior parte dei residenti erano ogni sorta di pirati, tagliagole e prostitute. Dai pochi documenti salvati dal terribile terremoto, che più avanti vedremo la distrusse nel1692, si è appurato che già nel 1661 vi era una osteria ogni dieci abitanti e furono rilasciate quaranta licenze per aprire nuove taverne. Erano operanti in città quattro orafi, quarantaquattro tavernieri, moltissimi artigiani e mercanti che esercitavano in duecento edifici occupanti una superficie complessiva di 200.000 mq. Nel 1688 sostarono nel porto ben duecentotredici navi e il commercio si era evoluto dal primitivo scambio di beni a fronte di servizi, all’uso della più pratica moneta.

Quando Charles Leslie scrisse la storia della Giamaica, descrisse i pirati così: il vino e le donne prosciugano i loro averi ad un tale livello che alcuni tra loro sono costretti ad elemosinare. Sono diventati famosi per spendere due o tre mila pezzi da otto(moneta spagnola coniata in argento, poi diffusasi per secoli ovunque) in una sola notte; uno ne diede 500 ad una sgualdrina per vederla nuda. Era abitudine comprare una botte di vino, spostarla sulla strada ed obbligare chiunque passasse, a bere>>

In altre parole la Città divenne il più ricco possedimento inglese nel Nuovo Mondo grazie alla pirateria che poi continuò con il commercio del Rum ma soprattutto con la tratta degli schiavi prelevati dall’Africa occidentale. A seguito della nomina di Henry Morgan a Governatore ( il famoso inglese prima ammiraglio, poi pirata e in fine governatore; morì in disgrazia di cirrosi epatica), Port Royal iniziò a cambiare. Non c’era più la necessità di ricorrere all’aiuto dei pirati per difendersi dalle incursioni francesi e spagnole, nei momenti in cui gli inglesi avevano scarne guarnigioni. Il commercio degli schiavi, assunse maggior importanza mentre i cittadini più elevati, iniziarono ad essere stufi della nomea che la città si era fatta.

Nel 1687 la Giamaica approvò una legge antipirateria. Da “porto franco” per i pirati, Port Royal divenne famosa come luogo che non garantiva più asilo, anzi iniziarono le loro esecuzioni. Charles Vane e Calico Jack entrambi pirati britannici, furono fra i primi ad essere impiccati ma, appena due anni dopo, in un solo mese ne salirono il patibolo ben 41.

Jolly Roger

Merita qui ricordare che proprio Calico Jack inventò quella destinata a divenire poi la bandiera ufficiale della pirateria: un teschio bianco con sotto due spade incrociate in campo nero, più nota come <Jolly Roger>.

Diverse caratteristiche della Città la resero ideale per gli scopi della pirateria.

Era situata, lo abbiamo visto, proprio sulle ricche rotte molto frequentate che univano Panama alla Spagna. La grande baia protetta di Kingston era sufficientemente vasta ma dallo stretto accesso facilmente controllabile, tanto da poter fornire protezione ai loro vascelli e, in fine, strategicamente posizionata da poter lanciare attacchi agli insediamenti spagnoli. Da lì partirono gli attacchi a Panama, Portobelo e Maracaibo. John Davis, Edward Mansveldt ed Henry Morgan utilizzarono Port Royal per organizzare le loro azioni piratesche.

Da parte loro gli Inglesi, in cambio di questa loro “interessata” tolleranza, incoraggiarono, quando addirittura non pagarono, i Bucanieri (i veri Fratelli della Costa) di stanza colà perché attaccassero le spedizioni navali Spagnole e Francesi. Nel periodo intercorrente fra la conquista Inglese dell’isola (1655() e il terremoto, Port Royal fu la capitale della Giamaica. Dopo tale data, non essendo rimasto pressoché più niente, il suo ruolo lo prese Spanish Town, l’insediamento più vicino e meno esposto. Solo nel 1872 il Governatorato fu trasferito definitivamente a Kingston.

Una bella mattina di Giugno, per la precisione Mercoledì 7 dell’anno del Signore 1692, il reverendo Emmanuel Heath, pastore anglicano della principale chiesa del Porto, passeggiava, come di consueto, nel piazzale antistante la Basilica recitando le giornaliere preghiere quando, improvvisamente un boato subito seguito da un tremare violento della terra, lo terrorizzò.

Fuggì di corsa salendo un po’ più in alto mentre il terreno scosso, stava sgretolandosi in mare come se vi si sciogliesse. Infatti la lingua di terra o tombolo su cui era stata edificata la Città, era formata da sabbia e ghiaia fluviale, per uno spessore di 30 metri. Il materiale, scosso dalle ondate sismiche del 7° grado della scala Mercalli, scivolò in mare e in men che non si dica, il tombolo su cui poggiava la Città, sprofondò facilitato dal naturale declivio verso il mare mai consolidato. Questo insolito sconvolgimento, sprofondando senza “spaccarsi” perché il terreno non era roccioso, trascinò sul fondale, non più profondo di 15 metri, tutto il paese senza, di fatto, frantumarlo. La base superficiale su cui era stato edificato, affondò come una zattera subito ricoperta da tutto quel turbinio di sabbia, limo e terra, sparendo alla vista. A completare lo scempio poi tre successive ondate (oggi lo chiameremmo “tsunami”, che regolarmente segue gli sconvolgimenti del fondo del mare a causa di un terremoto) spazzò via tutto quel poco che era rimasto.

Alla fine si contarono oltre 2000 morti mentre, del fiorente porto, non emergevano che le parti più alte, ma ridotte in rovine. Naturalmente, come era nella cultura dell’epoca il Reverendo, scrivendo nel suo rendiconto per spiegare ai suoi Superiori come aveva perso la Chiesa, chiosò < spero che questo terribile giudizio di Dio induca i superstiti a cambiare vita, perché non penso che esistano persone altrettanto prive di timor di Dio sulla faccia della terra>. Questa volta però Dio non fu il feroce giustiziere immaginato dal Reverendo: semplicemente lui non sapeva che la Giamaica era, come è, zona sismica, purtroppo attiva ancor oggi, perché si trova lungo il margine della placca caraibica che si scontra con il bordo più meridionale della placca nord-americana, traslando di 20 mm all’anno.

Papa Francesco oggi ci ha fatto capire che Dio non è mai giustiziere, ma padre.

Come sempre accade, specie in zone in cui l’igiene non viene praticato, al disastro seguirono malattie che, in modo incontrollato, si diffusero portando a morte ulteriori 2000 persone. Quando la notizia si diffuse, nella mente dei contemporanei scattò giustificativa la pessima reputazione della Città, attribuendo la calamità alla giusta “punizione divina”.

Si tentò di ricostruirla iniziando da dove non era stato sommerso, ma avvennero altri disastri: nel 1703 un incendio la distrusse un’altra volta tanto che poi, nella prima metà del XVII secolo, Port Kinston eclissò definitivamente Port Royal.

Sulle carte, al posto del tratto finale di quella mitica lingua di terra, oggi è indicata un’isoletta staccata: su di essa e il canale che la divide dalla terra ferma, c’era Port Royal.

Atlantide dei Caraibi

Solo e per caso nel 1959 due archeologi americani, scandagliando il basso fondale, scoprirono, sotto una coltre di limo e sabbia, una città pressoché intatta con case e negozi ancora perfettamente conservati, con all’interno tutto quello che contenevano quella mattina. Su di un ronfò scoprirono i resti di una tartaruga che doveva essere il pranzo di quel giorno. Poco più in là una bottega da falegname conserva ancora un letto così come lo stava costruendo e, in una farmacia, fanno bella mostra numerosi flaconi ancora allineati e contenenti medicamenti e albarelli da farmacia, perfettamente conservati. Altrove bottiglie e monili d’oro; in un “fondo” c’era una cassaforte semicorrosa, contenente oltre 1536 monete d’argento.

Come oggi giorno si usa, la scoperta di questa “Atlantide dei Caraibi” sta mettendo in moto la macchina del turismo. Intendono, in pochi anni, creare un parco sottomarino con tanto di alberghi e ristoranti < vista sul fondale>, in quanto lo stesso è veramente facilmente raggiungibile: non più di 15 metri.

RENZO BAGNASCO

Fratello della Costa

Foto di Carlo GATTI

Rapallo, 23 Maggio 2014

COSA MANGIAVANO I PIRATI?

Ma cosa davvero mangiavano i pirati ?

Avendo fatte ricerche, come appare in altra parte, sulla gastronomia caraibica ai tempi dei Bucanieri, i mitici Fratelli della Costa, non vi nascondo che la tentazione di riuscire a sapere cosa realmente ci fosse nei piatti di quei masnadieri, fu forte. Per saperlo con una certa qual certezza e non ricorrendo ai vari Salgari, bisognava però fare delle ricerche, perché sino ad allora non ero mai incappato in qualcosa di attendibile. Persino nei romanzi ispirati a quelle imprese o nei rendiconto, non compaiono mai dei possibili “menu” anche se, ben inteso, non come oggi li conosciamo, cioè una sequenza di portate. Sarebbe stato sufficiente qualcosa che ci descrivesse, anche sommariamente, come erano composti i loro “manicaretti.

Ho fatto allora ricerche presso la prestigiosa Civica Biblioteca “Berio” di Genova, Città notoriamente sensibile alle cose di mare. Nulla. Ho coinvolto anche gli amici della <Fondazione B.IN.G – Bibliotèque Internationale de Gastronomie – Lugano> una delle due più complete raccolte di manoscritti e stampati delle opere di gastronomia dal sec. XIV al XIX, esistenti al mondo: ricerche rivelatesi inutili.

Di cosa mangiavano nelle antiche marinerie “ufficiali” dell’epoca, conosciamo quasi tutto a cominciare dalle derrate imbarcate prima di partire, senza però poi sapere in che modo venissero preparate. Addirittura esiste un dettagliato elenco di cosa imbarcò Colombo prima di partire per la sua avventura; sappiamo persino delle lenze per la pesca segretamente occultate, così da poter essere eventualmente usate per pescare, nello sventurato caso che si esaurissero le scorte per l’imprevedibile non rispetto dei tempi di navigazione ipotizzati, visto che si andava verso l’ignoto; deprecata possibile ipotesi che però un precisino come lui (quella stessa“ostinata” precisione che lo portò poi alla rovina) aveva, pur tenendosela per se, messa in conto.

Con il tempo e il migliorare dell’organizzazione dei vari Ammiragliati, si cominciò a studiare e prendere nota empiricamente della quantità di razioni che dovevano essere servite per sostenere le fatiche di ogni imbarcato (oggi le chiamiamo “calorie”), ma mai come lo si confezionasse. E’ però facile pensare che, mano a mano che le riserve imbarcate si avvicinavano al deterioramento, gli addetti alla cucina le rendessero commestibili in base alle loro personali esperienze e non secondo un menù precostituito: da qui il largo uso delle spezie. Per altro a bordo, data la configurazione dei quei velieri, è da escludere si preparassero zuppe o minestre o cibi liquidi o intingoli, troppo pericolosi su instabili vascelli non idonei, vuoi per la panciuta forma della chiglia che doveva contenere più merce possibile, vuoi per la esigua stazza degli stessi, (le mitiche caravelle oggi verrebbero classificate fra la nautica minore) non certo ideali per attenuare il rollio ed il beccheggio. La presenza del “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco, non garantiva certo la stabilità di cosa vi si stesse cucinando. Il “mulo”, l’incaricato, doveva sempre stare attento a che le “pignatte” non volassero. Questa ipotesi trova conferma nel fatto che in tutti i porti sino agli inizi del ‘900, nell’ora di mezzogiorno, si accostassero sotto bordo, barche che vendevano fumanti zuppe o minestre di verdure, proibite a bordo.

Nel porto di Genova, il "cadrai", italianizzato in cadraio, era quel barcaiolo che portava cibi caldi o meno ai lavoratori delle chiatte o delle navi dalle quali non potevano scendere a terra. Il nome "cadrai" è corruzione dell'inglese "caterer", ossia il fornitore e-o organizzatore di mensa. Nel 1910-11 vi erano nel porto 40 "cadrai" La bellezza della cartolina stà comunque nella retrostante rappresentazione del bunkeraggio di una volta. Archivio P. Berti

A Genova si chiamavano “cadrai” e offrivano minestrone caldo, reso accattivante con l’aggiunta di profumate foglie di basilico spezzettate (il pesto,dato il prezzo dei suoi componenti, era un lusso). Se ne deduce quindi che il mangiare di bordo fosse prevalentemente “asciutto”. So che non è bello auto-citarsi ma per non tediare ripetendo dettagliate informazioni, invito a leggere, a chi ne avesse voglia, ciò che descrivo ampiamente nel mio ultimo volume < LIGURIA amore mio> Mursia Editore.

E’ facile ipotizzare che in quell’ambiente piratesco le “mangiate” vere e proprie avvenissero nelle bettole di terra ferma; in mare era altra musica. Si può pensare che le orge sessual-gastronomiche, quella maramaglia che aveva piena coscienza che ogni volta che andava per mare poteva anche essere l’ultima, le riservasse a quando, venduta la merce rapinata sui velieri depredati, davano sfogo alla voglia di vivere una vita sgregolata che, certo, non offriva loro obiettive prospettive proiettabili a lungo termine. Infatti solo pochi poterono morire nel proprio letto; la maggior parte, se non fatti a pezzi negli arembaggi, finì appesa a un qualche pennone di bordo.

Proprio perché quella vita disagiata comportava sacrifici e rischi ma assicurava un pasto sicuro, da sempre tutti gli imbarcati, anche se semplici componenti la “bassa forza” e in qualunque marineria, venivano assai meglio retribuiti di chi, a terra, svolgeva analogo lavoro e non aveva la certezza di mangiare tutti i giorni.

Solo dei pranzi Regali abbiamo esatti rendiconto, portata per portata. Ma non era certo questo il caso dei “Nostri” presi in esami, la maggior parte dei quali frequentava quella vita, statisticamente ahimé, per un breve arco di anni. Quasi sempre i corsari, perché operanti per un qualche regnante, una volta catturati, finivano nelle galere di chi li aveva fatti prigionieri (meglio conservarli: si sa mai che poi li avrebbero potuti usare per il loro comodo ?) mentre ai pirati, da nessuno protetti, era riservata l’impiccagione.

Scartabellando inutilmente nei volumi riservati alle ricerche che mi stavano a cuore, ho dedotto che nelle Biblioteche italiane, non avrei mai trovato quello che cercavo perché, all’epoca, l’Italia, o meglio le marinerie dei vari Staterelli che la componevano, bazzicavano solo nel Mediterraneo: infatti di tutte queste ho già scritto cosa e quanto consumavano a bordo, a cominciare dalle galere. I Caraibi erano invece solcati da navi spagnole, francesi e inglesi. Queste ultime erano controllate dal più organizzato e puntiglioso Ammiragliato a cui non sarebbe sfuggito alcunché e, quello che conoscevano, lo mettevano per iscritto. Forse, in quel repertorio mitico inglese, ce ne sarà traccia.

Allora ho pensato che, anche se scientificamente non corretto, qualche scrittore anglosassone di avventure piratesche a cui era facile attingere a quel patrimonio, ne potesse aver scritto con la stessa dovizia di particolari che riservava al descrivere il resto di quel mondo.

La scelta non poteva che cadere su Robert Louis Stevenson che nell’800 ne scrisse nel suo famoso < Isola del tesoro > descrivendo nei dettagli gli ambienti degli angiporti e dei pirati del ‘700. Per capirci è lo stesso che ci ha tramandato quel macabro ritornello che tanto ci fece sognare e impaurire da ragazzi:

Quindici uomini sulla cassa del morto

Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum!

Nelle 200 e più pagine del romanzo, gli unici accenni al mangiare sono, nell’ordine: in una taverna <E così mi fu servito ad una piccola tavola un pasticcio di piccione e io cenai di gusto …> più avanti, a bordo <Dopo di che, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere di ponce all’acquavite….> e ancora <<messomi a sedere, per attender che fosse buio, mangiai di gusto la mia galletta> in oltre, a terra <… un uomo ci chiamò perché la colazione era pronta, e tosto sedemmo sulla sabbia, intorno al fuoco, con davanti gallette e lardo fritto> e poi < … avevano sbarcato dall’Hispaniola lardo, gallette e acquavite per il pasto di mezzogiorno > ed in fine < Che cena, quella sera, attorniato da tutti i miei amici; e che pasto, con carne di capra salata … parecchie ghiottonerie e una bottiglia di vino vecchio dell’Hispaniola ! > mentre del rum, farcito dalle bestemmie, ne parla ad ogni piè sospinto.

Da questi sommari accenni ai pasti consumati in navigazione, se ne può dedurre che non ci fossero grandi scelte e conseguenti “menù “: l’importante era sopravvivere. A proposito di rum, ad un certo punto venne “adottato” dalla marina inglese nel tentativo di combattere il micidiale sgorbuto.

Morale: i giovani marinai, con la scusa di prevenire, si sbronzavano e allora decisero di allungarlo con acqua. E’ nato così il noto “grog”

Ma torniamo a noi: anche se mi rendo conto di queste lacune e pur conoscendo cibi antichi, non intendo “inventarmi” manicaretti possibili tanto per accontentare la voglia di scrivere cose insolite, come la romanzata < Olla putrida> dall’etimologia del nome assai sospetta e “ruffiana”. I pirati saranno stati crudeli sanguinari assassini o, a seconda delle circostanze, pacchiani gentiluomini, ma per certo non erano fessi. Questa sorta di zuppa composta da legumi e carne, certamente liquida, è assai improbabile venisse servita a bordo, meno che meno rendendola più “esplosiva” da una “presa” di polvere da sparo, come si narra. E’ un classico esempio di piatto unico “antichizzato” che si presta ad essere romanzato; una analoga gustosissima minestra, ma con un nome meno rivoltante, la si gusta ancor oggi sui Pirenei nel Principato di Andorra.

Se mi capiterà mai di trovare traccia che appaghi questa curiosità, mi riservo di scriverne per colmare questa mia lacuna, della quale chiedo venia.

Mi rendo conto che appoggiarmi ad un romanzo per ragazzi, se pur famoso, non mi fa onore ma, quando l’acqua arriva alla gola, tutto può servire per stare a galla.

A questo punto, e per ora, getto la spugna.

Renzo Bagnasco

Ricerche a cura di Rosa Grazia Allaria

Foto a cura del webmaster Carlo Gatti

Rapallo, 11 Maggio 2014

BUCANIERI, FRATELLI DELLA COSTA E LA GASTRONOMIA "CRIOLLA"

I Bucanieri, i veri Fratelli della Costa

e la gastronomia “criolla”

Un bucaniere rappresentato sotto il titolo Buccaneer of the Caribbean nel libro di Howard Pyle, Howard Pyle's Book of Pirates.

Cominciamo con il dire che una gastronomia di bordo, all’epoca della quale parleremo, non esisteva. Gli unici a mangiare in modo adeguato erano il Comandante e gli Ufficiali; la ciurma si nutriva male e in modo assolutamente inappropriato. Gli addetti alla cucina avevano, per dedicarvisi, tempi risicati in quanto nessuno di loro rivestiva il solo ruolo di cuciniere, perché impegnati principalmente a fare i marinai. D’altra parte il fuoco a bordo non era ben visto: basti pensare a quando pioveva o il mare era mosso. Nel “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco a che non surriscaldasse il legno, la pece, il cordame e i teloni di cui era piena la nave, lo si poteva utilizzare solo se le condizioni atmosferiche lo permettevano. Anche gli orari erano variabili; intanto si mangiava una sola volta al giorno, attacchi ed arrembaggi permettendo. Il migliore fra i vivandieri, abbiamo visto che erano tutti mozzi di bordo, si occupava del Quadrato degli Ufficiali i quali erano gli unici a “sedersi a tavola”; la ciurma per mangiare si appoggiava dove poteva e al rancio provvedevano i meno esperti. Con il passare dei giorni di navigazione, per rendere appetibili i cibi che inevitabilmente tendevano a deteriorasi, dovevano riempirli di aromi e spezie.

Per fortuna nella zona caraibica gli aromatici “insaporitori” non mancavano. Questo disordine alimentare imperava non solo fra i pirati che bazzicavano la zona del Centro America, ma anche fra tutti coloro che dovevano rimanere in mare a lungo. Era già problematico mantenere “commestibile” la carne dopo qualche giorno dalla macellazione. Non c’erano frigoriferi e il magazzinaggio delle derrate secche in chiglia, luogo deputato allo scopo, non le preservava dall’inumidirsi a causa del trasudare di acqua salmastra, attraverso il fasciame dell’opera viva sempre sconnesso perché, per quanto calafato con stoppa o, più spesso, con fibra di cocco, non restava “fermo” ai primi colpi di mare. Quel sito caldo e umido, non potendo contare su ricambi d’aria, favoriva il deteriorarsi rapido di quanto conteneva.

Stessa sorte colpiva anche i “Fratelli della Costa” consorteria di pirati più noti come <i bucanieri della Tortuga> dall’isola caraibica che elessero a loro rifugio nel 1640. Quasi tutti gli equipaggi erano formati principalmente da marinai francesi, inglesi e, in misura assai minore, olandesi. La “bassa manovalanza” era costituita invece da tutti quegli sbandati sopravissuti alle sconfitte nelle guerre, che nel frattempo, qua e la, venivano combattute. A loro risale il Tricorno, che fu adottato da Re Luigi XV che lo volle copricapo ufficiale delle divise militari, subito copiato da diversi eserciti. Quel copricapo non è “pomposo” come quello della Nobiltà e della Borghesia dell’epoca, caratterizzato da alte e divaricanti tese; è scarno, anch’esso in pesante feltro e ha le tre “ali” ripiegate sulla “calotta” per non creare intralci nei combattimenti. Nei mesi caldi veniva sostituto da uno di paglia.

Ma torniamo al tema: la gastronomia “criolla”, cioè creola. Va da se che i “nostri” riuscivano a mangiare come Dio comanda solo quando sbarcavano nei Caraibi; colà si potevano nutrire con cibi più appetitosi e variati, già in allora conosciuti, ma soprattutto di verdura e frutta, beni preziosi e rari a bordo.

Come non riprendere dai cassetti della memoria l’immagine legata indissolubilmente al castello poppiero di un romantico veliero o su di un rabberciato pontile di un porto sotto il sole tropicale, di uomini con il tricorno in testa, la sciabola in mano e gli alti stivali di cuoio?

La pirateria moderna inizia nel XVII secolo nel Mar delle Antille ed in meno di cinquant’anni si estende in tutti i continenti; il Mar delle Antille rimane ad ogni modo il centro della pirateria, sia perché là i pirati riescono a godere di una serie di appoggi e favori sulla terraferma, sia perché le numerose isole presenti sono ricche di cibo e di anfratti, per di più circondate da bassi fondali che impedivano eventuali inseguimenti da parte delle lente e “pescose” navi da guerra; sia in fine perché in quei mari transitavano navi cariche di imbarchi preziosi provenienti dalle appena scoperte Americhe. Tra le cause dello sviluppo della moderna pirateria non va dimenticata l’azione della Francia e dell’Inghilterra che, per contrastare il dominio commerciale della Spagna nel Mar dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari a che saccheggiassero i mercantili spagnoli. La concorrenza commerciale anche allora non andava tanto per il sottile. Successivamente, sia per il venir meno dell’appoggio anglo-francese, sia per una acquisita abitudine allo stile di vita libero ed indipendente, molti corsari divennero …. pirati.

Il potentissimo impero spagnolo, alla metà del diciassettesimo secolo aveva dichiarato il monopolio commerciale delle ricche Antille, tappa obbligatoria dell’oro centroamericano per arrivare nel vecchio continente, il tutto a seguito dell’approdo in loco di Cristoforo Colombo, nel 1493 a St. Croix. I coloni, spagnoli, francesi, inglesi ed olandesi vivevano quasi tutti sull’isola di Hispaniola ( tra l’attuale Haiti e Santo Domingo ). Si specializzarono nella produzione di alimenti a lunga conservazione, come carni essiccate o trattate, indispensabili per i lunghi viaggi in mare. Questo metodo sarebbe stato insegnato loro dagli Arawak, tribù di Santo Domingo. La capanna dove avveniva l’essicazione, su graticole fatte di sottili strisce di legno denominate barbicoa ( dal quale deriva l’attuale termine “barbecue” ) si chiamava boucan: da questo ne derivò il nome di “bucanieri”. Questi erano di diversa nazionalità e non servivano alcun paese anche se in certe occasioni potevano essere sollecitati e supportati. Formarono legami stretti con i coloni ai quali svendevano le merci saccheggiate e dai quali ricevevano la possibilità di entrare nelle città per ogni più varia necessità; queste pullulavano di pirati per via anche delle locande e degli altri “servizi” ad esse correlate. I bucanieri erano presenti nelle navi corsare o pirata anche perché famosi per la loro infallibile mira, allenata da quando erano stati cacciatori. La loro dieta quotidiana, a terra, consisteva in verdura e frutta, come papaia, patate dolci, guaiave e manioca. La mancanza della verdura e della frutta fresca a bordo, uniche fonti di vitamina C, procurava invece il devastante scorbuto. Solo nel 1747 il medico scozzese James Lind intuì sperimentandolo, che bastava mangiare agrumi a bordo per debellarlo. Che fosse poi la carenza di vitamina C, lo scoprirono dopo. Inizialmente la cottura della carne e del pesce avveniva in grandi vasi di un materiale simile alla terracotta, facilmente trasportabile ed immagazzinabile. Trasferitisi sull’isola di Tortuga e a Port Royal, nel 1640 fondarono la Fratellanza della Costa, ( tra di loro i pirati si autodefinivano< Fratelli della Costa> ) smisero di affumicare carne e depredare solo navi: si dedicarono alla predazione dei villaggi lungo le coste, dando vita a quella che noi oggi identifichiamo come “ pirateria”. Redassero un vero e proprio Codice Etico dei Pirati – ( Code of the Brethren States) che conteneva regole di massima che tutte le navi della “Fratellanza” erano impegnate ad onorare: a lui si è ispirato l’Ottalogo, il codice etico degli attuali Fratelli della Costa.

Nei viaggi che solcavano i mari, i pirati avevano a disposizione per lungo tempo solo carne affumicata e rum. Il resto, verdure, formaggi, uova deperiva velocemente ammuffendo e marcendo. Si aggiunsero quindi alla dotazione della dispensa legumi secchi o cibi conservati in salamoia; per i Comandanti anche frutta candita. Polli, ovini e mucche venivano tenuti in vita fino a quando l’approvvigionamento per mantenerli era sufficiente; dopo finivano macellati. Spesso l’impossibilità di conservazione delle carni per il caldo umido dei tropici, ne favoriva la putrefazione. Tutto ciò rendeva carente la qualità e la varietà dell’alimentazione dei viaggiatori del mare. Le erbe e le spezie usate in abbondanza coprivano in parte il sapore degli ingredienti viziati e spesso avariati. La fortunata cattura di una tartaruga marina era motivo di gioia perché fonte di un insperato prelibato pasto. Un caso limite ce lo testimonia Pigafetta nel suo diario di bordo redatto durante la traversata del Pacifico nel 1520, dove si legge << Mangiavamo biscotto non più biscotto, ma polvere di quello con vermi a pugnate perché essi avevano mangiato il buono: puzzava grandemente di orina de sorci e bevevamo acqua gialla putrefatta per molti giorni e mangiavamo certe pelli de bove, che erano sopra l’antenna maggiore ( n.d.r.: strisce di cuoio che rifasciavano le scanalature di testata degli alberi, fungendo da carrucole così da consentire, con un minimo attrito, lo scorrervi delle sartie per issare le vele ) a ciò che l’antenna non rompesse la sartia …..e ancora assai volte segatura di asse. Li sorci si vendevano a mezzo ducato l’uno e se pur ne avessimo potuto avere …>>

Le spezie che trovarono abbondanti e rigogliose in loco, la facevano quindi da padrone. Salse di peperoncino, con l’aggiunta di limone e succo di lime marinavano carne e pesce. Alla cucina caraibica dobbiamo la realizzazione del primo pepatissimo stufato, altro che l’ungherese Gulasch! Oltretutto queste “droghe”un po’ camuffavano i cibi quando iniziavano ad alterarsi, rendendoli ancora appetibili. Così è nato pure il nostro livornese Cacciucco; reso forte per rendere appetibile quel pesce di ritorno, invenduto al mercato. Non esistevano però precise ricette di bordo, in quanto di volta in volta si modificavano e aggiungevano nuovi ingredienti. Importante, lo abbiamo visto, l’utilizzo delle spezie locali, come il curry in polvere, sempre presente sulle carni, dello zafferano peyi , il pepe bianco e nero, il cumino e tutte le varietà di peperoncini.

I nativi della zona, gli Indiani Carib, hanno contribuito a caratterizzare con forte impatto la storia della zona dei Caraibi, tanto che da quella tribù il sito prese nome.

Presto i Caraibi divennero il crocevia del mondo. Venduti dagli europei, arrivarono i primi schiavi provenienti dall’Africa, e con essi nuove “contaminazioni” alimentari. La cucina caraibica si arricchì così con l’introduzione di torte di pesce, manioca, mango, ackee, budini e souse. Ma anche banane e farina di mais.

Gli uomini provenienti dal continente africano erano anch’essi cacciatori nelle loro terre e quindi spesso e per lunghi periodi lontani da casa. Sapevano cucinare carne di maiale piccante su carboni ardenti, e codesta tradizione si affinò maggiormente in Giamaica. Questa preparazione, oggi conosciuta come “jerk”, comporta un lungo processo di cottura della carne. Tutt’ora in molti piatti prelibati giamaicani troviamo ancora il pollo ed il maiale. Dai marinai portoghesi arrivò il baccalà: il riso e la senape, dalla Cina.

Il clima caldo ed in passato anche la scarsità di legname, fecero prediligere metodologie di cottura veloci, quale fritture e grigliate, molto raramente cotture in forno.

La maggior parte dei visitatori che si recano ai Caraibi mai immaginerebbe che gli alberi da frutta così familiari e rigogliosi in queste isole, siano stati introdotti invece dai primi esploratori spagnoli. Da quella nazione giunsero infatti arance, lime, zenzero, banane, fichi, palme da datteri, uva, tamarindi, noci di cocco e canna da zucchero.

Proprio da quest’ultima, si realizzò, attraverso un processo di distillazione, un liquore molto calorico e ad alta gradazione alcolica: il rum, l’indispensabile protagonista del rito finale che chiude sempre gli Zafarrancho (riunione conviviale) degli attuali Fratelli della Costa.

All’America dobbiamo l’introduzione di fagioli, mais, pomodori e patate. Dai Caraibi questi alimenti si diffusero poi nel resto del mondo. Una menzione va anche all’albero del pane dai frutti assai particolari, che ricorderemo presente nel film “Gli ammutinati del Bounty”.

L’elenco potrebbe continuare … Non c’e da meravigliarsi quindi se la Cucina Caraibica sia una commistione così ricca, colorata, creativa e variegata, coacervo di sapori provenienti da ogni dove: Africa, India, Cina, insieme alle influenze giunte dalla Spagna, Portogallo, dalla Danimarca, Francia e Gran Bretagna. I cibi caraibici sono stati influenzati dalle culture di tutto il mondo, ma ogni isola ha assunto ed aggiunto il suo particolare sapore e le proprie tecniche di cottura.

Qualche cenno specifico, luogo per luogo, in una sorta di aggiornato itinerario gastronomico.

Partendo dagli aperitivi non possiamo non menzionare un bicchiere di punch al rum agricole , prezioso distillato e vera istituzione caraibica, parte integrante della cultura delle Antille. E’ considerato uno dei migliori del mondo, l’unico ad aver ottenuto il riconoscimento della DOC locale. Si consuma puro o mescolato a innumerevoli cocktails. Comparve per la prima volta nel 1635 alla “Mardinica”, l’isola dei fiori, antico nome della Martinica. Bevanda regina, possiede un proprio museo sito a Sainte-Marie, dove si può ripercorrere la sua lunga storia.

La cucina Dominicana è prevalentemente di ispirazione spagnola e africana. Molto simile a quella di altri paesi latino-americani, ma con nomi assai differenti. Il piatto-colazione è a base di uova e mangù, diffuso anche a Cuba e Puerto Rico. Può essere accompagnato da fritti di carne e formaggi. Il pranzo è in genere il pasto principale della giornata, e consiste in riso, carne di pollo o maiale, o pesce, fagioli e insalate. La bandera, uno dei piatti tipici, si compone di carne e fagioli rossi su riso bianco. Soncocho è uno stufato cucinato con ben sette varietà di carni. Molte pietanze si realizzano con sofrito, ampia miscela di erbe locali, che ne esaltano i sapori. Ricca la lista dei dolci, dalla torta dominicana ( bizcocho ) ai flan, dulce de leche e cana ( canna da zucchero ). Bevande diffuse birra, rum, batida ( frullato ) e jugos naturales, succhi di frutta appena spremuti.

In Guadalupa, seconda consumatrice al mondo di pesce, troveremo ottime zuppe di vongole, aragoste alla griglia, fricassea di lambis, sorta di conchiglioni locali originari dell’Oceano Indiano. Da quasi 100 anni si rinnova nel mese di Agosto un vero e proprio evento del patrimonio culturale della Guadalupa, la “festa delle cuoche”, ghiotta occasione per gustare prelibatezze preparate secondo ricette ancestrali.

Nel periodo pasquale in Martinica, imperdibili le Fiere dei granchi accompagnate da grandi frittelle ripiene di carne e verdure, o altre farcite con merluzzo e verdure, cuori di palma in insalata, e pollo alle spezie, prelibato ed entusiasmante concentrato della cucina creola. Frutta e verdura locale da scoprire nei variopinti mercati locali, dove si troveranno anche caffè e cacao.

Capitale gastronomica dei caraibi è però considerata Saint-Martin. Straordinari i lolos, sorta di punti di ristoro all’aperto in riva al mare dove è possibile gustare pesce, crostacei di ogni tipo, cucinati si improvvisate griglie e che fanno concorrenza ai tradizionali ristoranti che si incontrano nelle caratteristiche stradine. Imperdibili specialità sono il melone maturato a quel sole ed il caffè caraibico, come pure il “cibo degli Dei”, il cacao, sotto forma di praline e tavolette.

Concludendo questo “breve viaggio” nei paesi sudamericani che si affacciano sul Mar dei Caraibi, dalla storia lunga, sofferta e gioiosa, la cucina caraibica ne esce come unica ed esprime la singolare ed immensa fusione di unione di sapori, colori e profumi che solo la gastronomia di tutti i popoli che vi hanno contribuito, ha saputo portare ad un risultato così stupefacentemente universale.

Un ultimo suggerimento ai possibili viaggiatori: diffidate sempre, se volete mangiare veramente creolo, dei locali che inalberano vistosi riferimenti ai pirati dei caraibi. Sono specchietti per le moderne allodole.

Renzo BAGNASCO

Ricerche a cura di Rosa Grazia ALLARIA

Foto a cura del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 11 Maggio 2014