SAN FRANCESCO DA PAOLA-Protettore della gente di mare

SAN FRANCESCO DA PAOLA

Paola, Cosenza, 27 marzo 1416 - Plessis-les-Tours, Francia, 2 aprile 1507 -

Nel 1943 papa Pio XII, in memoria della traversata dello Stretto, lo nominò

Protettore della Gente di Mare

La sua vita fu avvolta in un'aura di soprannaturale dalla nascita alla morte. Nacque a Paola (Cosenza) nel 1416 da genitori in età avanzata devoti di san Francesco, che proprio all'intercessione del santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa nell'ordine francescano. Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il convento e proseguì la sua ricerca vocazionale con viaggi e pellegrinaggi. Scelse infine la vita eremitica e si ritirò a Paola in un territorio di proprietà della famiglia. Qui si dedicò alla contemplazione e alle mortificazioni corporali, suscitando stupore e ammirazione tra i concittadini. Ben presto iniziarono ad affluire al suo eremo molte persone desiderose di porsi sotto la sua guida spirituale. Seguirono la fondazione di numerosi eremi e la nascita della congregazione eremitica paolana detta anche Ordine dei Minimi. La sua approvazione fu agevolata dalla grande fama di taumaturgo di Francesco che operava prodigi a favore di tutti, in particolare dei poveri e degli oppressi. Lo stupore per i miracoli giunse fino in Francia, alla corte di Luigi XI, allora infermo. Il re chiese al papa Sisto IV di far arrivare l'eremita paolano al suo capezzale. L'obbedienza prestata dal solitario costretto ad abbandonare l'eremo per trasferirsi a corte fu gravosa ma feconda. Luigi XI non ottenne la guarigione, Francesco fu tuttavia ben voluto ed avviò un periodo di rapporti favorevoli tra il papato e la corte francese. Nei 25 anni che restò in Francia egli rimase un uomo di Dio, un riformatore della vita religiosa. Morì nei pressi di Tours il 2 aprile 1507.

Patronato: Calabria, Naviganti, pescatori.

Etimologia: Francesco = libero, dall'antico tedesco

Martirologio Romano: San Francesco da Paola, eremita: fondò l’Ordine dei Minimi in Calabria, prescrivendo ai suoi discepoli di vivere di elemosine, senza possedere nulla di proprio né mai toccare denaro, e di mangiare sempre soltanto cibi quaresimali; chiamato in Francia dal re Luigi XI, gli fu vicino nel momento della morte; morì a Plessy presso Tours, celebre per la sua austerità di vita.

Il MIRACOLO PIU’ IMPORTANTE DI

S. FRANCESCO DA PAOLA

San Francesco da Paola - CHARITAS

E’ il prodigio tanto famoso del passaggio dello stretto di Messina: prodigio, che, senza dubbio, non si riscontra se non raramente nella vita dei santi. Il nostro Taumaturgo meglio dell’apostolo Pietro, il quale per andare sulle acque incontro al Divino Maestro, dovette essere da lui sorretto, ci si presenta nel secolo XV quale figura dello stesso Cristo, quando incedeva sereno e maestoso sulle onde del lago di Tiberiade. Lo stretto di Messina divide le sponde calabresi da quelle siciliane, discoste non più di sei chilometri, e nel tratto di minor distanza poco più di tre chilometri. Il servo di Dio era giunto con i suoi compagni a Catona, villaggio nella provincia di Reggio, a cinque chilometri da Villa San Giovanni, che sorge dirimpetto al faro di Messina, ed è il punto più prossimo per l’imbarco dal continente alla Sicilia. In quella spiaggia s’apriva un piccolo porto, dal quale partivano ogni giorno barche da trasporto e, Francesco sperava che lui ed i suoi frati, sebbene sprovvisti di denaro, per carità avrebbero trovato posto in qualcuna di esse. Difatti, come narrano i testi, appena giunto al porto, una barca carica di legname da costruzione era sul punto di far vela per Messina. Il sant’ Uomo si avvicinò al padrone, per nome Pietro Coloso e, dopo averlo salutato cortesemente, lo pregò, per amor di Gesù Cristo, ad accoglierlo nella barca con i due confratelli per la traversata dello stretto. – Volentieri, rispose seccamente il Coloso, purchè mi paghiate. - Ma noi, o buon fratello, ci siamo rivolti alla vostra carità, perché non abbiamo neppure un soldo. – E che importa a me? Replicò con malgarbo. - Se voi non avete denaro da pagarmi, io non ho barca per portarvi -. Questa brusca ripulsa non turbò l’Uomo di Dio, il quale visti fallire i mezzi umani, ricorse con maggior fiducia all’aiuto divino. Senza più insistere avvertì i compagni di attenderlo un momento, mentr’egli avanzandosi lungo la spiaggia quanto un tiro di pietra, si mise in ginocchio a pregare per pochi istanti Colui, che altra volta, attraverso le acque del Mar Rosso, aveva aperto al popolo sicuro passaggio. Il Signore ascolta la sua preghiera e gli ispira il da farsi. Francesco si alza, benedice il mare, e in quell’istante, quanti erano presenti – tra i quali i nove viandanti che l’avevano accompagnato – lo vedono distendere il suo mantello sulle onde , montarvi sopra risolutamente, e tenendone stretto un lembo alla estremità superiore del suo bastone, come a servirsene di vela, procedere rapido e sicuro (solo o accompagnato?) verso le coste siciliane. All’insolito spettacolo gli astanti prorompono in grida di ammirazione e di gioia, mentre il nostromo Coloso, non so se più attonito che confuso, per riparare in qualche modo al malfatto, si affretta a prendere sulla barca uno o tutti e due i frati rimasti sulla riva; chiama indarno il prodigioso navigante e parte… Ma è vano ogni suo sforzo per raggiungerlo! Il santo Taumaturgo, senza voltarsi mai indietro, tira diritto verso l’altra spiaggia. E già era vicino a toccare terra, quando s’avvide che anche dal porto di Messina molta gente l’aveva scorto! Fu perciò che, a schivare le loro acclamazioni, piegando un poco verso destra, andò ad approdare in un punto alquanto discosto e solitario. Questo sostanzialmente il prodigio tanto celebrato del passaggio dello stretto di Messina, che avvenne nella piena luce del giorno, sotto gli occhi di numerosi spettatori: prodigio che non ci è trasmesso soltanto dalla tradizione, ma ci viene attestato da deposizioni giurate nei processi. … Vogliono alcuni scrittori che il Santo abbia preso terra a Messina, in quel punto della Spiaggia detta del Santo Sepolcro, dove nel 1503 fu edificato il nostro convento; o poco lungi, dov’è la chiesa della Madonna della Grotta; altri invece, e tra essi il Lanovio, che sia approdato direttamente a Milazzo, e infine gli Atti municipali di Milazzo, notano espressamente che egli “passò il faro ed approdò sotto il Casale del Gesso”. Ma la maggioranza dei biografi che l’attestano, sia il fatto stesso che il Servo di Dio si spinse fino a Catona, donde ordinariamente le barche non fanno viaggio che per Messina, rendono insostenibile l’opinione di quei pochi, che lo fanno sbarcare presso Milazzo. …. Parimenti nelle lezioni storiche del Breviario romano si legge che il Santo traversò quel tratto di mare sul suo mantello, in compagnia di un altro frate. Così pure nel citato documento dell’archivio municipale di Milazzo, vien detto ugualmente “ch’egli distese il suo mantello su l’acque assieme col p. Francesco Majorano, religioso milazzese, passò il Faro, ecc.“ Ricorderò i belli epigrammi con cui il Frugoni ha illustrato questo portentoso avvenimento:

Già sei anni dopo papa Leone X nel 1513, lo proclamò beato e nel 1519 lo canonizzò; la sua tomba diventò meta di pellegrinaggi, finché nel 1562 fu profanata dagli Ugonotti che bruciarono il corpo; rimasero solo le ceneri e qualche pezzo d’osso. Queste reliquie subirono oltraggi anche durante la Rivoluzione Francese; nel 1803 fu ripristinato il culto. Dopo altre ripartizioni in varie chiese e conventi, esse furono riunite e dal 1935 e 1955 si trovano nel Santuario di Paola; dopo quasi cinque secoli il santo eremita ritornò nella sua Calabria di cui è patrono, come lo è di Paola e Cosenza.

Quasi subito dopo la sua canonizzazione, furono erette in suo onore basiliche reali a Parigi, Torino, Palermo e Napoli e il suo culto si diffuse rapidamente nell’Italia Meridionale, ne è testimonianza l’afflusso continuo di pellegrini al suo Santuario, eretto fra i monti della costa calabra che sovrastano Paola, sui primi angusti e suggestivi ambienti in cui visse e dove si sviluppò il suo Ordine dei ‘Minimi’.

San Francesco da Paola - Santuario dei marinai (Genova). Il Santuario di San Francesco da Paola, posto nella zona Principe, sovrastante il porto, con vista a mare, retto dai Padri Minimi di S. Francesco da Paola, è stato annoverato tra i Santuari dopo che Papa Pio XII ha proclamato S. Francesco "Patrono della gente di Mare", il 27 marzo 1943. Il Santo Paolano, grande taumaturgo, ha soccorso i suoi fedeli con grazie e miracoli nel corso dei 600 anni della sua azione nella Chiesa. Lo testimoniano numerosi "ex voto" esposti nell'atrio d'ingresso della Basilica. Una targa di bronzo che lo raffigura nell'attraversamento dello stretto di Messina viene posta sul ponte di comando delle navi. "La campana del mare" suona ogni sera in memoria dei defunti in mare. La festa del Santo con processione nel porto si celebra la prima settimana di maggio: la cerimonia prevede il lancio in mare della corona in memoria dei caduti.

Tradizionalmente, fissata sul ponte di comando di molte navi italiane (circa cinquecento di oltre 100 società marittime), viene posta una targa di bronzo, ideata e progettata a Genova da p. Nicolini e dal cap. P. Castello, per le navi e le Società Armatoriali, per onorare San Francesco di Paola, patrono della gente di mare.

Sempre a Genova la Campana del mare, voluta da p. Giacomo Tagliaferro, con i suoi rintocchi, ogni giorno ricorda ai vivi gli eroi vivi e morti del mare.

I genovesi usavano chiamare i frati minimi "i religiosi del principe di Oria", perché alla costruzione del convento di Genova Caldetto contribuirono benefici patrizi e cittadini tra i quali gli antichi biografi hanno annoverato, come uno dei più insigni per devozione e generosità, il principe d’Oria.

CARLO GATTI

Rapallo, 13 Giugno 2015

COME VIVEVANO I "RAPITI"

COME VIVEVANO I "RAPITI"

E’ opportuno, prima di riprendere il discorso, puntualizzare che la differenza fra <pirata> e <corsaro> è stata definita, e universalmente accettata, nel volume edito in Olanda nel 1678 intitolato <<Buccaneers of America>>. Entrambi erano esperti e coraggiosi uomini di mare ma i Corsari, mercenari, agivano di volta in volta per conto di una potenza marittima che, in cambio di protezione ( da qui la ‘lettera o patente di corsa’ = autorizzazione) pretendeva parte del bottino. Naturalmente dovevano agire solo contro le navi delle flotte indicate da chi li aveva ingaggiati: a seconda di chi, di volta in volta li assoldava, colpivano gli obiettivi loro indicati. Se catturati erano “coperti” perché considerati, a tutti gli effetti, prigionieri di guerra e come tali protetti e giudicati. Naturalmente queste “ruberie ufficiali” venivano sempre mascherate da pretesti politici o religiosi, mentre altro non erano che rapine per ridimensionare la potenza dell’avversario.

I Pirati invece erano quelli che oggi chiameremmo “cani sciolti”: depredavano autonomamente chi volevano e dove potevano ma, se catturati, non essendo protetti come i primi, venivano sommariamente e, a volte barbaramente, giustiziati. Quanti sono finiti appesi ai pennoni.

Torniamo a noi. Gli abitanti rapiti dai villaggi costieri venivano, lo abbiamo visto, esibiti il più a lungo possibile in zone limitrofe a dove era avvenuta la cattura, per facilitare di raggiungerli per tentare di riscattarli; ma, a lungo andare, gli “invenduti” venivano portati ai mercati di schiavi del Nord Africa. Da quel momento la loro vita cambiava, ma non la speranza di poter, in qualche modo, divincolarsi dalle catene. E’ chiaro che i pirati preferivano venderli sul posto perché riscuotevano più soldi che non sul mercato Africano che, come oggi la Borsa, fluttuava a seconda della quantità e qualità offerta, Per poterli vendere ad un prezzo concorrenziale, tenevano conto che cessava la spesa di doverli mantenere e il costo per sorvegliarli. La quotazione variava se da qualche parte dell’Africa era in atto una morïa per peste o epidemie varie: la paura di perdere il materiarle umano che possedevano, faceva si che i loro Padroni li svendessero” sotto costo” a chiunque. Erano quelli i momenti di più bassa quotazione non remunerativa. Di contro più erano efficienti le flotte dei vari Stati Europei nel contrastare i pirati e maggiormente salivano le quotazioni degli schiavi offerti. Anche questo era un vero e proprio investimento finanziario, su cui molti puntavano per guadagnare dei soldi.

Una volta comprati gli schiavi, erano selezionati per età e prestanza fisica; venivano poi raccolti o “ internati” in “bagni” come si chiamavano quelle costruzioni che colà li contenevano. Ben presto vi installarono pure delle taverne gestite da schiavi e addirittura vi edificarono delle cappelle per permettere ai prigionieri cristiani di assistere alle Messe, celebrate da sacerdoti a loro volta schiavi. Sia gli uni che gli altri, per poter “esercitare”, dovevano cointeressare i padroni.

Il numero degli uomini era di gran lunga superiore a quello delle donne. Queste ultime trovavano impiego nelle case e utilizzate come domestiche o a produrre stoffe, mentre le più avvenenti, finivano nell’harem del Sultano o dei vari ricchi e potenti. Invece gli uomini venivano impiegati a lavorare la terra, nel campo delle costruzioni edili o stradali o navali e comunque a svolgere i lavori più faticosi mentre, ai più sfortunati ma più robusti, toccavano i remi. A volte succedeva che i prigionieri fossero talmente in gamba di essere di aiuto ai loro Padroni che, in compenso, potevano liberarli e/o associarli a loro.

A quell’epoca i Mussulmani erano rispettosi delle religioni altrui, tanto che, pur essendo anticristiani per ragioni politiche, concedevano agli schiavi di santificare le loro feste assistiti da sacerdoti fatti schiavi che però potevano esercitare, in quei momenti, la loro funzione. Lo abbiamo visto: era sufficiente dividessero con i Padroni quanto riscuotevano in elemosine. A chi era impegnato nei cantieri navali o a riassettare le strade, capitava di incontrare loro concittadini che colà commerciavano e ai quali raccontavano le loro disavventure chiedendo di portare notizie e perorazioni ai loro cari e, se liguri, pure alla Repubblica di Genova che, nel frattempo, aveva istituito un apposito Magistrato che avrebbe dovuto coordinare i riscatti. La maggior parte di queste liberazioni avveniva tramite il Governatore di Tabarca che aveva accesso ai maggiorenti Berberi. Certo utilizzare quei canali comportava tempi lunghi perché la burocrazia, già allora, imponeva passaggi obbligati e scartoffie per non versare soldi a chi non ne aveva diritto. Meglio quindi utilizzare le strade offerte dai vari Ordini religiosi che, per la tolleranza di cui sopra, potevano essere ascoltati dagli Ottomani. Famoso era il Padre Dan, dell’Ordine trinitario ma esistevano anche “trafficanti” laici; in genere erano ebrei livornesi con accesso ovunque, grazie alla loro capacità di essere aperti al commercio con tutti e di godere della protezione delle < Costituzioni Livornine> volute da Ferdinando I°.

Mercato delle schiave

Si calcola che si trovassero in Algeri più di 25.000 schiavi, a Tunisi circa 10.000 e a Tripoli alcune centinaia. Questi pare siano stati gli anni migliori: da li in poi andranno calando.

Già all’epoca va rilevato che il Mediterraneo veniva attraversato per fuggire dall’Africa e raggiungere le coste d’Europa. Mi riferisco a chi, schiavo ma ottimo marinaio, tentava la fuga: da Tunisi si puntava alla Sicilia, da Algeri alle Baleari. Ovviamente ci fu chi si organizzò per lucrare su queste fughe. Come non cambia il mondo!!! In questi casi però la Repubblica non le favoriva perché rischiavano di compromettere trattative in corso e poi lei, su quelle, non poteva lucrare.

Dal momento della loro liberazione però ai disgraziati non era così facile inserirsi di nuovo nel tessuto dal quale, anni prima, erano stati strappati. La lunga assenza di contatti trasformava pure i parenti che si erano dati pace e rifatti una vita o cambiato sito. Molti di loro, o per più approfondita conoscenza della religione mussulmana o per convenienza, abbracciavano la fede dei loro Padroni, divenendo liberi di commerciare e vivere alla pari di un qualunque altro mussulmano. Non così da noi: la cattolica Repubblica non accoglieva i “rinnegati” anzi, di essi diffidava. Qualcuno che tentò di riabbracciare la vecchia fede abiurata, se la passò brutta perché i “Padri della Redenzione” , all’uopo incaricati, non volevano ammettere che in così tanti avessero abbracciato la fede mussulmana. Altri invece sostenevano che, per il fatto di esser fuggiti per ritornare cristiani, potessero essere perdonati e riammessi. In realtà furono cosi tanti i rinnegati che in Algeri, Tunisi e Tripoli se ne contarono dai 6 agli 8000. Molti di loro fecero una carriera luminosa: Morato divenne capo della flotta tunisina, sino a divenire Bey ( Capo dello Stato), Morat Agà e Mustafa Rais ( nomi nuovi di vecchi cristiani) divennero personaggi influenti a Douz “la Porta”, i calabresi ribattezzatisi Sidi Mustafà e Hossein Kapodan furono nominati ministri a Tunisi e a Tripoli, Occhialì, rinnegato calabrese nominato Capitan Pascià e un tal Sinia Pascià, alias Scipione Cicala da Genova, addirittura gli successe.

La storia si ripete: ancor oggi, attraverso loro Cooperative e facendosi scudo con nomi cristiani ( ad esempio: Comunione e Liberazione) si è scoperto continuino a lucrare sui migranti. Lo Stato riconosce ad esse 900 € al mese per ogni assistito, e quelli, i disgraziati, non vedono un euro.

E noi paghiamo !!!

GARGANTUA RICETTA DEI CORSARI

DAMASCADO : stufato di carne

INGREDIENTI: burro o olio, noce moscata, coriandolo, pepe rosa, chiodi di garofano, cannella, un pezzo a commensale di carne del collo del maiale,due albicocche secche a testa,capperi sotto sale,rum bianco.

ESECUZIONE: marinare per una notte i pezzi di carne con tre quarti di ogni spezia, le albicocche e spruzzando di rum. Scaldare il burro o l’olio in una padella, unirvi le restanti spezie e i capperi per salare. Unirvi la carne e le albicocche, rosolando per bene su fuoco vivo. Irrorare di rum e servire subito a che non si asciughi.

Renzo BAGNASCO

Foto del webmaster Carlo GATTI

Rapallo; 12 Giugno 2015

CORSARI BARBARESCHI

CORSARI BARBARESCHI

Tutto quello di cui non si parla mai

Dei pirati sappiamo ormai quasi tutto, molto anche infarcito da leggende romanzate. In realtà i “corsari barbareschi”, quelli che imperversavano anche da noi, erano degli abili marinai e ardimentosi predatori mussulmani, nord-africani e ottomani con frammisti anche qualche italiano rinnegato, che svolgeva a proprio vantaggio questa attività di brigantaggio, magari camuffando il proprio vero nome con improbabili nomignoli berberi.

Le basi di appartenenza di questi pirati erano Tunisi, Tripoli, Algeri, Salé, porti localizzati in quella che allora noi europei chiamavamo <Barberia>, storpiando il nome dei Berberi, i veri abitanti dei luoghi.

Poi, per quanto ci riguarda, visto il successo, i pirati si organizzarono creandosi rifugi negli anfratti della rocciosa costa Ligure che permetteva di rimanere nascosti, fare cambusa ed essere però anche pronti a scattare per depredare le ricche e lente navi che costeggiavano per raggiungere Genova e, in mancanza di quelle, assalire i Borghi costieri. I secoli in cui imperversarono furono, soprattutto il XVI e il XVII. Anche allora la religione era un pretesto infervorante.

Tutto nacque dalla potente flotta ottomana che dominò, per un certo periodo, il Mare Mediterraneo, forte anche del fatto che gli Stati europei non furono capaci di farle fronte comune. Quando lo fecero, gli Ottomani si acchetarono e quella flotta, intenta anche a sanarsi le ferite finalmente subite, non veleggiò nel Mediterraneo per lunga tratta. Da allora piccole ed isolate frange, intrapresero la nuova attività non più sotto l’egida del Sultano Solimano, pur inalberando “mezze lune”.

La pirateria fu una vera e propria attività industriale che ogni pirata si gestiva autonomamente. Come ultima ratio, il rapito veniva venduto in Nord Africa, solo se non si riusciva ad ottenere “in loco” un riscatto. Per consentirne il pagamento, lo sventurato veniva esibito in varie spiagge vicine a casa sua sino a che qualcuno non ne avesse pagato il richiesto; con calma, perché nel frattempo veniva messo a lavorare per loro, in primis ai remi. Fra gente tirchia come siamo e poveri come eravamo, non era facile trovare parenti pronti a versare i propri risparmi per “acquistare” la libertà ad un “furesto”, ancorché parente. Invece i beni, le barche o i leudi e i loro carichi appena depredati lungo la costa, venivano rivendute ad acquirenti senza scrupoli, interessati ad averli subito e a prezzi stracciati; c’erano già allora commercianti locali organizzati che offrivano denari per poterli avere. Sembra strano ma la disorganizzazione e la miseria che regnava in tutte le cittadine, non permetteva alle stesse di riprendersi con la forza, quanto era stato loro appena rapito ed offerto a pochi passi da casa.

Isola del Tino (La Spezia)

Basti pensare che il frutto delle malefatte compiute nel golfo della Spezia, veniva poi messo in vendita appena dietro il Tino e così, per tutta la riviera. La merce depredata trovava subito acquirenti ma le persone, se non abbienti o importanti per i signorotti locali che avevano i mezzi per riscattarli, erano difficili da affrancare.

Le scarse e mal pagate guardie, assoldate per difendere i Borghi, troppo spesso di notte dormivano, quando non erano in combutta con i predatori.

Genova - Magistrato per il riscatto degli schiavi

Tutti i paesi sudditi si rivolgevano pungolando l’intervento della matrigna Repubblica di Genova, ma trovarono sempre orecchio da marcante, sino a quando non decise di dar vita, vista l’enorme disorganizzazione dovuta anche alla miseria dominante sulle riviere e per evitare sollevazioni, alla nomina del <Magistrato per il riscatto degli schiavi> (1597). Ma anche lui senza denari poteva far poco e allora si cercò, diciamolo subito <vanamente>, di ricavare le somme ricorrendo ad istituire delle “bussole” per raccogliere le offerte, o devolvere le entrate delle concessioni da parte dei Pontefici di “indulgenze” estese all’intero Dominio della Repubblica a chi avesse donato per il riscatto.

In fine si decise di raggruppare tutti i denari sino ad allora amministrati da molte Opere Pie, Confraternite (oggi ne abbiamo testimonianza nella antiche Casacce) e di Misericordia, incaricate allo scopo per tentare di ragranellare qualcosa. Falliti anche questi tentativi, solo allora, i rapiti venivano inviati ai mercati degli schiavi del Nord Africa dove venivano pagati, data la massiccia presenza, assai meno del richiesto riscatto in loco. Altra cosa che và precisata per sfogliare il “carciofo” della leggenda: questi delinquenti non erano ne lussuriosi ne anticristiani per il fatto che non rispettassero l’immunità dei luoghi sacri, convenzione che invece veniva osservata all’epoca da tutti gli eserciti perché i loro Regnanti non volevano inimicarsi il Papa che era il vero “intermediatore”fra gli Stati. In Chiesa le donne e le giovani (merce di facile vendita) si radunavano pensando di essere protette, portando con se quei pochi valori di famiglia mentre gli uomini, se non fuggiti nelle alture, stavano opponendosi ai pirati. Quindi le Chiese erano i siti più sicuri e facili da espugnare e dove trovare donne in età da lavoro e appetibili, con tutti gli oggetti preziosi della comunità: in un sol colpo si ci impadroniva del meglio di ogni cittadina rivierasca. La miseria, va detto, era tale che neppure le modeste e malandate guarnigioni, ove esistevano, potevano disporre di armi, polvere da sparo e quant’altro. Non parliamo dei cannoni dal costo di acquisto e di gestione proibitivi e che, invece, avrebbero fatto comodo per poter cannoneggiare le navi barbaresche al solo avvistarle all’orizzonte. L’altro modo per evitare le invasioni sarebbe stato che alcune navi armate, battessero la costa così da intercettare e fugare i veloci ma piccoli battelli pirata. Ma anche qui la sola che potesse disporre di simili mezzi era la Serenissima Repubblica di Genova che, se non retribuita, non le inviava.

Molte cittadine si fecero carico, naturalmente a loro spese ma sotto la soprintendenza dei tecnici della Repubblica che in quello “metteva naso”, di costruirsi dei fortilizi sulle cui terrazze alloggiare dei cannoni che avrebbero reso possibile fugare a distanza, le barche barbaresche; ma, una volta costruite le “castella”, non c’erano più fondi per acquistare l’armamento o, quando c’erano, mancava la possibilità di fornirli della polvere da sparo, delle palle in piombo e delle stoppacce per “armarli”. Quindi quei forti servirono più come rifugi inespugnabili per ricoverare la popolazione, che per difesa del territorio. Mentre la popolazione era colà rinchiusa e protetta, i pirati saccheggiavano le case ignorando i fortilizzi. Tutto si svolgeva in poche ore; si iniziava di primo mattino così’ da cogliere nel sonno la maggior parte delle persone, meglio se il mattino dopo di una festa di paese. I tempi veloci erano dettati dalla prudenza di ritirarsi prima che eventuali rinforzi dai borghi vicini, rendessero più rischiose le scorribande. La storia ci dice che questi “aiuti” non avvenissero mai o, al più, tardivi ma, all’epoca, i barbareschi non lo sapevano.

Come si vede in molti non avevano interessi a che cessasse questa situazione perché se ben organizzata e seguendo indirizzi precisi noti a tutti permetteva a molti dei locali di speculare pure su questa situazione inumana, arricchendosi.

Alla prossima puntata vedremo come vivevano i rapiti non riscattati..

Renzo BAGNASCO

Foto del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 12 Giugno 2015

COME E COSA SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO

COME E COSA SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO

Conoscendo e avendo visto gli Amici del Gruppo Storico Rapallo 1608, mi sono nuovamente appassionato al Medioevo. Tutti sappiamo esserci stato, ma la sua conoscenza non l’abbiamo più approfondita una volta finita la scuola, al di là delle Crociate.

Questo “periodo” lo si fa iniziare nel 472 d.C., V secolo, con la caduta dell’Impero Romano di Occidente, e si può considerare finito nel 1492, XV secolo, con la cacciata degli Arabi da Granada, ultimo loro baluardo in Europa, la contemporanea scoperta dell’America e la successiva Riforma Protestante, iniziata da Martin Lutero che prese spunto, fra l’altro, dalle vendite delle indulgenze per far soldi e poter completare la Basilica di San Pietro, rivelatasi più costosa del preventivato.

Ma, dal punto di vista culinario, è stata, una prosecuzione della gastronomia della Roma imperiale? No: è il frutto di un coacervo di cucine arrivate da tutta Europa che si sono incontrate, assorbendo anche quella Araba, molto presente quando l’Islam era ancora alcune spanne più avanti di noi. Da allora ben poco è cambiato, se si accettano le evoluzioni.

Esposizione di spezie dolci in un Bazar mediorientale

Spezie mediorientali

La prima cosa che mi ha colpito è l’uso delle spezie, quelle dolci però, e della frutta secca. Avendo studiato un po’ l’alimentazione sui velieri antichi si accetta che in mare si usassero le spezie “forti”, per mascherare il gusto del deteriorarsi dei cibi, difficilmente conservabili. Nel Medioevo invece erano una scelta di gusto e una ostentazione di ricchezza. Anche queste spezie amabili arrivavano dall’Oriente ed erano perciò costose. I cuochi, per non affievolirne il tenue sapore, ve le univano alla fine, poco prima di servire; se cotte avrebbero perso il loro delicato aroma. Il problema della conservazione dei cibi a terra non si poneva, perché coglievano solo il necessario da ciò che coltivavano vicino ai villaggi (oggi diremmo a chilometro zero), limitandosi a macellare quello che sapevano poter consumare a breve. Il latte invece, poco usato in cucina perché impossibile a conservarsi per più di un giorno, diventava formaggio e poco veniva usato come legante di intingoli. Una presenza che invece nella loro cucina abbondava, era il grasso animale usato come condimento: poco l’olio perché non presente dappertutto mentre i suini, allevati in casa e macellati, si conservavano a lungo se salati. Il burro era conosciuto e le uova usate soprattutto come coagulante. Diciamo che era un’epoca nella quale, bene o male, mangiavano tutti.

I contadini perché avevano le verdure e gli animali da cortile ma non la selvaggina, di proprietà esclusiva del Principe, ed i ricchi e i Monsignori, perché alimentati con i generi che arrivavano dai loro contadi. I poveri parroci di campagna, come i contadini, si dovevano accontentare di quello che coltivavano attorno alla canonica. Durante i “digiuni”, i primi disponevano di pesce, la “carne della Quaresima”, questi ultimi invece di sola verdura: così andava già il mondo. La classe operaia, intesa come la intendiamo ora, non esisteva. O si era contadini, o si lavorava al servizio del Signorotto, oppure si era Prelati.

Non a caso le Chiese le troviamo sempre collocate in tutti i Borghi Antichi,fra il paesino sottostante e l’entrata al Maniero;

con questo lungi dal pensare che fungessero da “stampella” al Signorotto ma, per conservare quella protetta posizione il Parroco, che “istituzionalmente” sapeva tutto di tutti, come poteva, dal pulpito, stigmatizzare le malefatte del Principe ? Quei pochi che lo fecero vennero bruciati vivi. Non a caso la Provvidenza mandò San Francesco a < sostenere la Chiesa che stava crollando>,, convincendo un riottoso Papa Innocenzo III ad ascoltarlo ed ufficializzarne l’Ordine.

Peasant wedding / peasant Bruegel c.1586; Kunsthistorisches Museum, Vienna

Ma veniamo al tema. Le tavole da pranzo non erano, come adesso, costruite allo scopo. Se da un Antiquario trovate un tavolo d’epoca, diffidate: è fasullo. Solo nelle case umili li usavano per confezionare il cibo, nutrirsene e lavorarci sopra. Nella borghesia e nella nobiltà, che altri non erano coloro che con le loro malefatte si erano arricchiti e riconosciuti “degni” dal Signorotto o dal Principe cointeressato, venivano allestite di volta in volta adagiando delle tavole su cavalletti, poi ricoperte dalle tovaglie. Ogni commensale poteva disporre di: bicchiere col piede ( calice), piatto, stecco in legno appuntito a mò di forchetta ( quella non esisteva ancora e, quando iniziarono ad usarla, fu avversata pure dalla Chiesa perché richiamava il forcone del Demonio) un coltello o stiletto personale, bicchiere e un cucchiaio, solo però se il menù prevedeva <brodetti> (zuppe o minestre). Il resto lo si portava alla bocca con le mani. Il cibo veniva disposto in vassoi posati al centro fra due commensali e ognuno se ne serviva. Il Principe veniva servito dagli infiniti domestici che provvedevano a tutto, compreso disossare le carni e mescere vino. A fine pasto, pressoché tutti si pulivano le mani strofinandole sulle tovaglie, se non troppo belle e linde, altrimenti sui propri panciotti o sui fianchi. La bacinella con acqua profumata era un privilegio riservata a pochi. Molti i caci e i formaggi, parmigiano compreso. Erano presenti vari tipi di ravioli, cotti in brodo di cappone e conditi con spezie dolci e grana, quest’ultimo già noto fin dai tempi della cucina Imperiale Romana. A questo proposito merita ricordare quanto scritto nel Decamerone (1349-53 ) , VIII giornata, 3^ novella, là dove narra del Paese di Bengodi e vi descrive una montagna di parmigiano grattugiato, lungo le cui pendici vengono fatti cadere dei ravioli che, rotolando, si insaporiscono con il solo grana. Ancor oggi se volete sapere se un raviolo merita o no, conditelo unicamente con il formaggio; i sughi ne camuffano le eventuali carenze o li castigano, se buoni.

La carne o era di porco o di ovino o di vitello, perché i buoi erano immangiabili, essendo considerati solo animali da lavoro e quindi dalle carni dure.

Certa frutta era cara perché, nelle zone non vocate, bisognava approvigionarsene, mentre il pesce era, laddove si confinava con l’acqua, facilmente reperibile ma altrove difficile consegnarlo fresco: da lì la conservazione sotto sale. In genere tutti mangiavano a sufficienza, tranne che nelle grandi carestie dovute o alle guerre dove gli eserciti, che si muovevano senza scorte, razziavano tutto per sopravvivere, o alle catastrofi atmosferiche. Lì veramente i contadini soffrivano la fame, obbligati a mangiare di tutto, mentre i Signori attingevano alle scorte. La farina era prodotta macinando tutti i tipi di cereali, ghiande comprese: và da se che quella bianca al Principe e ai suoi cortigiani non mancava mai; le altre, diversificate, mano a mano che si scendeva la scala sociale. Il vino, anche se non alterato dal miele come quello romano, se lo assaggiassimo oggi, non credo lo gradiremmo, mentre l’attuale birra è simile a quella.

In genere, lo abbiamo visto, i cibi non erano piccanti, perché insaporiti con solo spezie aromatiche mentre invece erano “colorati”, perché si badava molto alla cromia dei manicaretti appositamente tinti per ottenere armoniosi effetti; molto usato lo zafferano che, con il suo giallo, richiama l’oro, l’antico mangiare degli Dei, le rape rosse, gli spinaci e lo zenzero (Decamerone,VIII giornata, 6^ novella) anche per il suo valore medicamentoso. La cipolla era molto presente, specie affettata e fritta, così come l’aglio, pur esso anche per i suoi innegabili poteri terapeutici.

Questa massima riportata da F. Sacchetti <Trecento novelle>(1332-1400), fa chiarezza sulle introvabili donne–cuoco: <<Sia buona che cattiva il bastone ci vuole per ogni donna>>. Quanta dura strada ha dovuto conquistarsi “l’altra metà del cielo”, per arrivare ad oggi !

In ultimo va detto che è difficile localizzare un cibo comune a tutta l’Europa, visto che quella civilizzata era organizzata in paesotti, anzi in Castelli con intorno il borgo e utilizzavano principalmente prodotti locali. Gli “Staterelli” prenderanno corpo poco dopo. L’Italia, grazie alla Savoia, comunicava con la Francia, tanto che le due cucine erano e sono rimaste intercambiabili. Quando Caterina de Medici andò a Parigi sposa del Re di Francia, portò con se i propri cuochi fiorentini che si confrontarono con gli autoctoni influenzandosi a vicenda ma, soprattutto, innovando i menù francesi.

Renzo BAGNASCO

Foto del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 12 giugno 2015

VIAGGIO DAL MERIDIANO DEL FERRO A QUELLO DI GREENWICH

VIAGGIO DAL MERIDIANO DEL FERRO A QUELLO DI GREENWICH

Vista satellitare dell’Isola del Ferro

Isola del Ferro, in spagnolo: El Hierro, detta anche Isla del Meridiano, è un'isola spagnola. Si trova nell'Oceano Atlantico, nelle Isole Canarie di cui é la più piccola e la più a ponente dell'arcipelago

Per gli antichi naviganti il meridiano di riferimento era il Nilo al centro del mondo conosciuto d’allora, tuttavia, il PRIMO MERIDIANO CONVENZIONALE per il calcolo della longitudine ha continuato a spostarsi sul mappamondo con le progressive esplorazioni geografiche.

Possiamo sintetizzare la successione geografica in questo modo:

- A ovest delle Colonne d’Ercole fu posto il meridiano, in seguito arretrato alle Canarie (Isole fortunate).

- Copernico lo stabilì a Freudenburgo (Renania-Palatinato)

- Keplero a Uraniburgo (Uraniborg – Osservatorio astronomico gestito dall’astronomo danese Tycho Brahe).

- Mercatore, inizialmente lo stabilì all’isola di Forte Ventura (Canarie), successivamente all’ISOLA DEL FERRO.

- Nel secolo successivo, G.B. Riccioli lo fissò nell’isola di Palma.

Nel 1724, durante un viaggio di studio, fu stabilita l’esatta posizione del meridiano. In molte carte geografiche del 1600 e 1700, il meridiano di ORCHILLA appare come Meridiano 0. Il faro rappresentato in questa immagine, fu costruito sopra la LINEA DEL MERIDIANO 0.

Per mettere un punto fermo che togliesse ogni confusione, ci provò Luigi XIII, con un decreto del 1° luglio 1634 e fissò IL PRIMO MERIDIANO all’Isola del Ferro (Canarie), uno tra più diffusi. Come abbiamo visto nella didascalia, tale meridiano prendeva il nome dall'isola del Ferro (El Hierro), la più occidentale dellIsole Canarie e allo stesso tempo la parte più estrema del Vecchio Mondo.

Si deve sottolineare un particolare importante: il famoso geografo greco Tolomeo definì già nel II Secolo d.C. il meridiano dell'Isola del Ferro come Meridiano Zero. La scelta adottata fu molto fortunata in quanto favorì i calcoli astronomici della cartografia europea dovendosi calcolare soltanto longitudini positive (ad est dell'Isola di El Hierro ).

Verso la metà del Settecento, le nazioni marinare più prestigiose ritornarono a meridiani di riferimento sulla base d’interessi economici ed anche nazionalistici:

- Gli Inglesi a Londra

- I Francesi a Parigi

- Gli Olandesi sul Picco della Tenerifa – considerato il monte più alto del mondo

- Gli Spagnoli alle Azzorre.

Verso la metà dell’Ottocento, L’Inghilterra ed i Paesi sotto la sua influenza, adottarono GREENWICH, mentre gli Stati Uniti e l’Italia preunitaria scelsero Parigi. Finalmente, nel 1881, nel 3° Congresso Geografico Internazionale fu proposto di adottare il MERIDIANO E IL TEMPO MEDIO DI GREENWICH. Il “tempo” non era ancora maturo... Prestigio culturale, Potenze marittime, Spinte azionalistiche ecc... ritardarono l’approvazione ormai nell’aria.

La penultima fase di avvicinamento al traguardo passò per Roma, dove fu organizzata nel 1883 la Conferenza Geodetica Internazionale. E ci fu ancora una spaccatura:

Stati Uniti decidevano di adottare il meridiano del Ferro e la Germania optava per quello dell'Europa centrale, a 15°E da Greenwich, nel 1893 accolto anche dall'Italia.

Osservatorio di Greenwich

Si dovette attendere il Congresso Geografico Internazionale di Washington del 13 ottobre 1884 per stabilire definitivamente quale dovesse essere questo meridiano. In quell'occasione venne definito da 41 delegati provenienti da 25 paesi, alla presenza del Presidente degli Stati Uniti d'America, il meridiano zero, ossia quello che passa per l’Osservatorio di Greenwich.

Meridiano di Greenwich

Meridiano di Greenwich (angolatura per Meridiano)

Qui furono stabiliti i seguenti principi:

1. L'adozione di un unico sistema di meridiani a livello mondiale, in sostituzione dei diversi esistenti.

2. Il meridiano passante attraverso il più importante strumento di controllo del traffico dell'Osservatorio di Greenwich sarebbe stato il primo meridiano.

3. Tutte le longitudini, sia a est sia a ovest sarebbero state calcolate a partire da questo meridiano da 0° a 180°.

4. Tutti i paesi avrebbero adottato la data universale.

5. Il giorno universale sarebbe cominciato alla mezzanotte di Greenwich e misurato su un orologio di 24 ore.

6. I giorni nautici e astronomici sarebbero cominciati ovunque alla mezzanotte convenzionale (di cui sopra).

Sarebbero stati supportati tutti gli studi tecnici finalizzati a regolamentare ed estendere l'applicazione del sistema decimale alla divisione del tempo e dello spazio.

Il 23 febbraio 2007 nei Giardini vaticani fu inaugurata la targa indicante il tracciato del Primo Meridiano d’Italia.

Carlo GATTI

Rapallo, 12 Giugno 2015

MILETO, UN GRANDE COMPLESSO PORTUALE DELL'ANTICHITA'

MILETO

UN GRANDE COMPLESSO PORTUALE DELL’ANTICHITA’

Mileto nell’attuale Turchia

Mileto nei primi secoli a.C. si trovava al termine di un’importante via carovaniera (vedi linea rossa) che collegava la Mesopotamia alle coste del Mar Egeo e alle sue isole.

Baia di Mileto- Evoluzione dei fondali nei secoli. Nella cartina si nota l’ampia vallata del fiume Meandro circondata dai rilievi ferrosi Mycale, Latmos e Grion.

A partire dall'epoca arcaica Mileto fu la principale città della Ionia: punto focale dell’economia, della politica e del pensiero filosofico del mondo occidentale d’allora.

Mileto (Miletos in greco e Miletus in latino) per la sua posizione geografica fu soprattutto un importante polo portuale, su un promontorio alla foce del fiume Meandro che portava le sue acque nel Mare Egeo. Quello che fu un golfo oggi é interrato dai sedimenti portati a valle dal fiume che vi sfocia. Mileto fu fondata da coloni greci fra il 1077 e il 1044 a. C. in una regione allora chiamata Caria. Questa città-stato continuò ad avere un ruolo di primo piano sia durante l’epoca ellenistica che durante il periodo dell’Impero Romano. I coloni greci furono attirati dalla penisola che offriva insenature, altrettanti ridossi, quindi approdi sicuri per le navi. Vi era inoltre una certa varietà di rocce adatte per realizzare edifici e mura; vi era acqua in abbondanza e, dulcis in fundo, l’intera regione era circondata da notevoli quantità di minerali di ferro. I minerali metalliferi furono cercati e sfruttati in un raggio d’azione sempre più ampio, non solo lungo le coste della Ionia (sponde asiatiche del Mare Egeo, ossia le coste nord-orientali della attuale Anatolia) ma anche nel Ponto Eusino (Mar Nero), e ciò spinse i Milesiani a fondare colonie con lo scopo commerciale, ma anche per reperire minerali.

L’insediamento urbano, molto probabilmente, fu stimolato proprio dalla presenza di minerali ferrosi del Monte Mykale (oggi Samsun Dag), del Latmos e del Gurion, ma anche dalla metallurgia del rame, del bronzo e del piombo, con cui venivano realizzate armi e utensili, per il mercato interno e per l’esportazione.

Ad arricchire il già fiorente quadro economico, occorre aggiungere anche il carbon fossile che si trovava nel raggio d’azione dei cittadini di Mileto.

La stessa valle del Meandro costituiva una facile via di penetrazione commerciale verso l’entroterra. I fondatori-commercianti furono pertanto attirati, sia dalla facilità di accesso dal mare, sia da un percorso carovaniero parallelo al fiume per raggiungere i clienti all’interno. Il territorio della città, e in particolare la pianura alluvionale del suo fiume, era esteso e fertile perciò fu anche sede di una redditizia attività agricola, in particolare il grano, che veniva esportato in Grecia. Per concludere, le montagne vicine erano coperte da foreste, il cui legname veniva utilizzato per l’industria navale.

Carta dei processi di sedimentazione del Fiume Meandro nei secoli. I porti di Mileto erano riparati dall’isola di Lade (a sinistra in alto). Si noti il notevole avanzamento della ”linea di riva” fra l’età classica e i tempi attuali, dovuto ai depositi alluvionali del Meandro. Mileto si trovava sul mare mentre oggi si trova a circa 9 km. diventando una città dell’entroterra durante la prima età cristiana.

L’area intorno a Mileto aveva quindi tutte le caratteristiche per essere un polo d’attrazione per moltissime attività commerciali ed economiche e quindi per un insediamento urbanistico di prima grandezza. La sua espansione durò circa un millennio e terminò a causa dell'insabbiamento dei suoi porti, che penalizzò i suoi traffici marittimi. Le attuali rovine di Mileto si trovano 9 chilometri lontani dalla costa.

La causa principale del suo insabbiamento pare sia stato lo sfruttamento intensivo delle foreste con i conseguenti smottamenti e processi erosivi, che le piogge scaricavano a fondo valle sedimentando nella foce del Meandro. Ma ora ritorniamo a quel grande millennio che rese famoso Mileto.

Mileto. Un complesso portuale di primo ordine

Come abbiamo già analizzato, la posizione privilegiata e le cospicue esportazioni di prodotti locali (tessuti, ceramiche, grano, utensili di metallo e armi, ecc.) determinarono il potenziamento del commercio marittimo di MILETO che indusse i Milesiani ad ampliare il numero degli approdi, per cui dal più antico porto, quello di Atena, che era diventato troppo piccolo, si passò al grande porto del Leone. Ambedue erano esposti ad ovest, ma fu utilizzato anche il porto di Nord-Est (di cui non conosciamo il nome) quasi all’estremità della penisola. In tal modo poteva essere scelto il porto più riparato dalle traversie del mare e del vento. La decadenza socio-economica di MILETO si manifestò definitivamente verso il VI sec. d. C., ma in realtà si trattò di un fenomeno che iniziò qualche secolo prima, innescato, come abbiamo visto, da un processo geologico d’interramento progressivo del delta.

Quasi al centro di Mileto c’è una collina, ai lati della quale sono i due porti principali di Ponente: quello più settentrionale “del Leone”, quello meridionale “del Teatro”. Nell’ampia zona centrale che collegava i due porti, sorgevano gli edifici commerciali, religiosi, amministrativi. Le tre zone residenziali si trovavano: una a nord, l’altra sulla collina tra i porti, la terza, più ampia a sud.

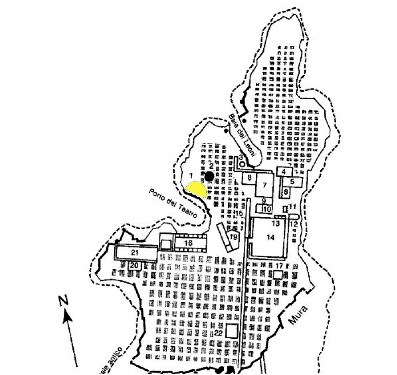

La cartina sopra indica:

- Le due AREE COMMERCIALI (due macchie nere con punti bianchi) alle spalle del Porto dei Leoni (la profonda insenatura, in alto a sinistra) e del

Porto del Teatro (la golfata più ampia, sotto a sinistra)

- L’AREA CIVILE (tratteggiata nel verso orizzontale) unisce le aree commerciali dei due porti.

- AREE RELIGIOSE (trattegiate di traverso). Vicino ai porti ed ai mercati, un poco distaccati da essi vi sono le rovine di due santuari, rispettivamente di Apollo Delphinios (a nord sul porto «del Leone»), di Athena (a sud sul porto del Teatro).

MILETO, CENTRO FINANZIARIO E CULTURALE

Il traffico marittimo, l’alleanza con Atene, la cultura filosofica, la vicinanza con la Lidia (alle spalle), ne fanno la città ideale per la prima coniazione monetaria. Nell’Iliade Mileto è ancora una città della Caria e i suoi abitanti combattono contro gli Achei. Secondo la tradizione, successivamente, durante la cosiddetta prima colonizzazione greca, la città fu rifondata da colonizzatori Ioni provenienti dall’Attica e dalla Beozia, (vedi cartina sopra) che sottrassero il territorio ai Carii. Il governo fu esercitato dall’aristocrazia, che fece diventare Mileto un attivissimo centro di scambio. Furono fondati scali commerciali e colonie destinate a diventare importanti, fra cui Abido sullo stretto dei Dardanelli, Cizico sulla costa asiatica del mar di Marmara, Sinope e Histria sul Mar Nero, Naucrati sul delta del Nilo. La politica di Mileto in quel periodo fu ispirata a mantenere buoni rapporti con le grandi potenze mediterranee che avrebbero potuto danneggiare la sua espansione economica.

Particolarmente stretti furono i rapporti con l’Egitto, che Mileto appoggiò contro gli Assiri. Attorno al VII secolo a.C. dodici città della Ionia, tra cui Mileto (la cosiddetta Dodecapoli ionia) si unirono a formare la Lega Ionia, per meglio resistere all’espansionismo dell’Impero Persiano. In quegli anni Mileto era divenuta il centro intellettuale della Ionia: Talete, Anassimandro ed Ecateo le attribuirono, nella storia della cultura occidentale, la prestigiosa condizione di culla della filosofia, delle scienze naturali, degli studi geografici e storiografici. L’alfabeto in uso nella città si estese a numerosi altri centri di cultura e, dopo essere stato adottato da Atene nel 403-402 a. C., divenne l’alfabeto comune a tutto il mondo greco. Si calcola che nel VI sec. a. C. la popolazione di Mileto raggiungesse i 60.000 – 70.000 abitanti. Aristagora guidò un’insurrezione contro i Persiani, conclusasi con la sconfitta navale degli Ioni (e dei Milesi) davanti all’isola di Lade (494 a. C.) e con la distruzione della Mileto arcaica, la cui popolazione fu deportata sul Fiume Tigri. La caduta della città fu accolta in tutto il mondo greco come una sciagura nazionale. Ma dopo la vittoria dei Greci sui Persiani a Mykale (479 a. C.), si decise la ricostruzione di Mileto, il cui piano regolatore fu probabilmente concepito dall’innovatore dell’urbanistica antica, Ippodamo, nativo appunto della città. Il cosiddetto “impianto ippodameo” fu seguito da varie nuove colonie greche. Nel 401 la città fu assediata da Ciro il Giovane e tornò a subire completamente l’autorità persiana, dalla quale la liberò Alessandro Magno nel 334 a. C. - Contesa per due secoli fra i sovrani ellenistici, Mileto entrò a far parte nel 133 a.C., come città libera, della provincia romana d’Asia ma perse del tutto la sua indipendenza dopo il 78 a. C. per essere stata favorevole a Mitridate nel corso della guerra contro Roma. Durante l’ellenismo* e nella prima epoca imperiale romana la città ebbe grandissimo sviluppo, documentato dalla costruzione di imponenti edifici pubblici fra cui la Biblioteca di Celso.

* Il termine Ellenico viene usato a partire dal V secolo a.C. ad indicare le genti di lingua e cultura greca rispetto ad altri popoli.

Il termine Ellenistico indica il periodo storico-culturale in cui la cultura greca si diffonde oltre i confini della Grecia e fu coniato nell’Ottocento per indicare il periodo che va dall’epoca di Alessandro Magno alla definitiva conquista romana avvenuta con la battaglia di Azio nel 31 a.C.

I più grandi centri dell’arte ellenistica rimasero al di fuori della Grecia, in particolare Alessandria d’Egitto, Antiochia di Siria, Rodi, Efeso, Pergamo Laodicea ecc...

L’URBANISTICA DI MILETO

PIANTA DI MILETO: La pianta regolare secondo le idee di Ippodamo di Mileto V secolo a.C.

1 – Teatro

2-3 – Leoni di pietra

4 – Agorà del Sud

5 – Stadio

6 – Agorà

7 – Tempio di Atena

8 – Sito Arcaico

9 – Porta Sacra

10 – Via Sacra (congiungeva Mileto al Tempio di Apollo a Didime)

Mileto – Planimetria generale del promontorio di Mileto. Si noti il tessuto urbano costruito all’estremità di un promontorio, e l’impianto ippodameo della città, secondo un rigido schema ortogonale. Nelle varie epoche si succedettero i vari insediamenti: quello settentrionale fu arcaico, quello occidentale fu ellenistico, e quello meridionale fu greco-romano.

Ciò che maggiormente impressiona, nella divisione dei quartieri, è la pianta disegnata a scacchiera. Gli isolati base misurano mt 29,50 X 51,60 e sono variamente suddivisi nel senso della lunghezza. Le strade, i cui assi coincidono con quelli della penisola, sono larghe mt 4,50; si distinguono tre arterie maggiori, larghe mt 7,50 (una in senso longitudinale, due in senso latitudinale), che servono come vie principali. Una di esse, quella longitudinale, portava dal centro della città verso la porta principale sud (Porta Sacra, che non è perfettamente sull'asse di essa), che immetteva nella via diretta al Tempio di Apollo (extraurbano) di Didyma.

Il sistema costruttivo della città è il risultato dell'adattamento ad uno schema perseguito sin dalla fondazione Mileto e che durò sino alla fine dell'Ellenismo (31 a.C.).

I PORTI DI MILETO

I resti di uno dei due Leoni all’ingresso del Porto

La nuova citta’ ebbe, secondo il progetto di Ippodamo di Mileto, pianta circolare e robuste mura di cinta. Il sistema adottato prevedeva vie parallele che intersecandosi perpendicolarmente creavano una maglia rettangolare adornata da templi, ginnasi, teatri ed altri splendenti edifici. Una cinta, considerata tra le migliori opere difensive dell’epoca, proteggeva la citta’ da ogni incursione nemica. Almeno cinque porti accoglievano nelle loro insenature le navi provenienti da tutto il mondo, riempiendo la citta’ di mercanzie e di ricchezze. L’antica rete urbana della scuola di Ippodamo e’ visibile ancor oggi nell’attuale topografia della citta’, e si estende sia dentro che fuori le mura medioevali della Citta’ dei Cavalieri (1480 d.C.).

Partendo da sinistra: In corrispondenza della freccia indicante il Nord si nota l’ansa del

1) - Porto di Atena; 2) Porto del teatro; 3) Porto dei Leoni; 4) Porto del Nord Est (collina di Kalabak).

–La principale caratteristica del porto di Mileto era la seguente: le navi in arrivo potevano scegliere la baia più ridossata o comunque più idonea dal punto di vista meteo-marinaresco, consentendo alla città portuale di essere operativa tutto l’anno con qualsiasi tipo e forza di vento.

Strabone dice che Mileto aveva quattro porti, ma solo dei tre più importanti si conosce il nome e la posizione esatta.

Il Porto dei Leoni si trovava nell'insenatura più profonda e sicura fra Humeitepe e Kalehtepe.

Il porto del Teatro in quella fra Kalehtepe e la platea dell'Athenaion, che è più ampia ma anche più aperta.

Gli altri due porti probabilmente vanno situati l'uno nell'insenatura a S-O dell'Athenaion lungo cui si estendeva la città arcaica, l'altro nell’insenatura E, accanto all'Agorà Stoà e al centro della città.

La grande cerchia di mura, su cui tacciono completamente le fonti antiche, fu costruita probabilmente alla fine del V sec. a. C. in relazione agli agitati avvenimenti che riportarono Mileto sotto il dominio persiano.

Pare che le mura, scavate però solo in minima parte, seguissero in origine tutto il contorno della penisoletta, includendo anche Kalabaktepe. Le porte principali erano solamente due: la Porta Sacra, da cui usciva la via omonima che portava a Didyma, e la Porta del Leone a S-E, non molto distante dall'agorà S, da cui usciva una strada costiera. Agli inizi del II sec. a. C. il settore S-O della cerchia, compresa Kalabaktepe, fu abbandonata: un nuovo tratto di mura andava dritto dalla Porta Sacra al mare.

Un addio nel porto di Mileto....

Plastico di Mileto - 200 d.C. Museo di Pergamo

Plastico di Mileto - 200 a.C. – Museo di Pergamo

Il porto principale di Mileto (porto dei Leoni), era fronteggiato da una piazza su cui si ergeva il santuario del dio patrono della città. Apollo Delphinios. Il grande recinto porticato (iniziato verso il 470 - 450 a. C.) fungeva anche da archivio di stato, conteneva numerose iscrizioni, rilievi votivi e statue onorarie. Dalla piazza del porto iniziava la grande strada che conduceva al santuario di Apollo a Didima. Presso di essa si trovavano le piazze principali di Mileto, in mezzo a un complesso di edifici pubblici e privati: il vero e proprio centro della città era la piazza in cui sorgeva il Buleuterio (175-164 a. C.), contenente all'interno una gradinata semicircolare capace di ospitare ca. 1200 persone. Dalla piazza del Buleuterio si passava alla vastissima Agorà Stoà, attraverso una porta monumentale, di età antonina, i cui elementi sono stati pressoché interamente trasportati e ricomposti nel museo di Pergamo a Berlino.

MILETO - Il monumento del porto, commemorativo della vittoria di Ottaviano ad Azio nel 31 a.C. Sull’insenatura del porto dei leoni si apriva l’Agorà Sud, prossima al santuario di Apollo Delphìnios, costituito da un cortile costruito intorno all’altare; in questo edificio si custodiva l’archivio della città.

Le rovine del vecchio porto di Mileto

La nuova aristocrazia giunta al potere fece di Mileto una pòlis “moderna”, dove l’ascesa sociale era possibile non solo ai “valorosi” in senso omerico, ma anche a coloro che si rivelavano abili nel “maneggiare denaro”, quindi nel commercio, nell’industria, importazione di materie prime ed esportazione di prodotti finiti.

Asia Greca. Ionia, Mileto. Diobolo, ca. 478-390 a.C.

Protome di leone con la testa volta a destra con le fauci aperte.

Due innovazioni si rivelarono decisive: l’introduzione della moneta di elettro, (una lega metallica di oro e argento) che, oltre a facilitare, “laicizzò” gli scambi commerciali tra i vari popoli svincolandoli da rituali e credenze religiose. Il diffondersi dell’alfabeto greco d’origine fenicia diede corso alla cosiddetta “numerazione ionica” i numeri corrispondono alle lettere dell’alfabeto greco (alfa = 1; beta = 2; gamma = 3.

EVOLUZIONE DELLE SCIENZE NAUTICHE

I naviganti del Terzo Millennio sanno quanto possono essere insidiosi i venti e i mari dell’Egeo e che percorrere in sicurezza le rotte marittime tra i vari empori commerciali richiede una conoscenza approfondita di tutti gli elementi meteo-marini di tutte le zone, compreso i fondali, le secche, le scogliere e i ridossi, durante la navigazione costiera. Ma quando il capitano marittimo dell’antichità era costretto a lasciare la costa che ben conosceva, e metteva la prua verso il mare aperto, dopo aver rivolto una preghiera ad Eolo e Poseidone “Eliconio” (a cui era dedicato il santuario pan-ionio del monte Micale, di fronte al porto di Mileto), le competenze meteorologiche e geografiche non bastavano più. Per “orientarsi” (ovvero fare vela verso “oriente”, là dove sorge il sole) occorreva “masticare” nozioni d’astronomia complesse, derivanti dall’osservazione e dallo studio dei cieli che Caldei, Babilonesi, Egiziani, andavano conducendo da secoli. Quando sopraggiungeva la notte (i viaggi potevano durare anche settimane), i naviganti si lasciavano guidare dalla posizione dalla Stella Polare. Geografia, meteorologia, astronomia, ma anche trigonometria per calcolare, ad esempio, la distanza di una nave dalla costa, sono tutte scienze “positive”, di immediata applicazione pratica, che richiedono tuttavia abilità e precisione nell’osservazione del cielo stellato, dei fenomeni naturali e del calcolo matematico.

Mileto – La zona dell’antico porto

L’Agorà – Gli scavi hanno riportato alla luce i resti pre-persiani (sec.VII a.C.) degli edifici, e inoltre un cospicuo numero di statue virili sedute disposte lungo la Via Sacra risalenti al sec.VI a.C.

L’Agorà (Stoà) di Mileto – Ingresso del tempio greco

La stoà ("eretto") è una struttura tipica dell'Archittetura greca antica, costituita da passaggi coperti o portici per uso pubblico in un edificio di forma rettangolare allungata che presenta uno dei lati lunghi aperto e colonnato, generalmente prospiciente una piazza o una via, mentre l'altro è chiuso da un muro; la copertura può essere a spioventi, a terrazze oppure l'edificio può sopraelevarsi ripetendo lo schema del piano inferiore.

L'Agorà S (foto sopra) era fiancheggiata da grandi porticati. Presso il porto più interno sorgeva un grande complesso termale, donato da Faustina (probabilmente la moglie di Marco Aurelio), che conteneva numerose e preziose opere d'arte; il Teatro, uno dei più grandi dell'Asia Minore (140 m di diametro), iniziato alla fine del secolo IV a. C.; e lo Stadio, rettangolare, lungo 194,5 m, capace di ospitare sulle gradinate ca. 14.000 persone. La via processionale che partiva dalla piazza del porto dei Leoni, passava per il sobborgo occidentale di Panormos e raggiungeva dopo ca. 16 km Didima, la sede del tempio di Apollo Pilesios, uno dei più importanti Santuari Oracolari del mondo antico. Gli scavi hanno riportato alla luce i resti pre-persiani (sec. VII a. C.) degli edifici, e inoltre un cospicuo numero di statue virili sedute, disposte lungo la via sacra, risalenti al sec. VI a. C. L'edificio del tempio, ricostruito integralmente in età ellenistica, era uno dei più imponenti e ammirati dell'antichità: un grandioso tempio ionico diptero, con dieci colonne sui lati brevi e ventuno sui lati lunghi. Fu distrutto da un terremoto verso l'anno 1000.

Mileto - Frontone del Tempio di Serapide

Milesi famosi

• Mileto (mitico fondatore)

• Talete - "primo" filosofo naturale greco; "il padre della scienza".

• Anassimandro - filosofo; allievo di Talete

• Anassimene - filosofo; amico e allievo di Anassimandro

• Leucippo - filosofo; fondatore dell'atomismo e maestro di Democrito

• Eubulide - filosofo; formulò il "paradosso del mentitore"

• Ecateo di mileto - geografo e storico

• Ippodamo di Mileto - architetto e urbanista

• Eschilo Illustrio - cronachista e biografo

• Aristide - scrittore

• Isidoro - architetto

•Timoteo - poeta. Cadmo - storico, forse immaginario

La Porta del mercato di Mileto – E’ un reperto archeologico, Capolavoro dell'architettura romana, attualmente si trova nel Pergamon Museum di Berlino. La porta del mercato è una maestosa facciata costruita intorno al 120 a.C. mettendo insieme l'idea dei propilei a colonnato greco, la porta ad arco e la facciata del teatro romano. Proprio per questa mescolanza di stili la porta è considerata un importante esempio della relazione tra la tradizione costruttiva ellenistica e l'espressione artistica della Roma imperiale.

Il mercato di Mileto-Pergamom Museum, Berlino

Le rovine dell’antica città di Mileto

Resti delle Terme di Faustina (moglie dell'imperatore Marco Aurelio)161-180 d.C. e della Palestra.

Mileto: terme, particolare di statua di leone

Mileto, il teatro, vista d'insieme

Il grande teatro di Mileto visto dalla via del porto. Costruito nel IV sec. a.C. contava 5000 posti nel periodo ellenistico e 25.000 in epoca romana nel II sec. Solo in parte è ricavato nella collina ed un lato appoggia su poderosi muraglioni. La sovrastante rocca bizantina venne edificata anche con materiali asportati dal teatro

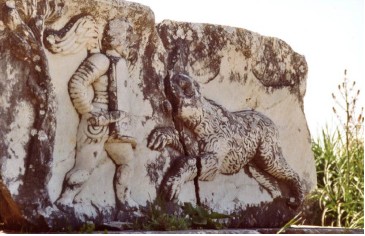

Mileto: Bassorilievo del gladiatore nel teatro

Mileto, la zona dell'antico porto

Procedendo dal teatro verso il porto antico ci s’imbatte nel monumento ancora visibile con le due teste di leone di dimensioni gigantesche. Ciascuno di questi leoni fu posto su ogni lato dell’imboccatura come monito contro eventuali nemici.

Cavea dei gladiatori. La cavea del teatro, ancora oggi ben conservato, poteva contenere 25.000 spettatori.

LA MILETO CRISTIANA - San Paolo si fermò a Mileto nel suo terzo viaggio missionario, sulla via di ritorno a Gerusalemme.

L’apostolo Paolo giunse a Mileto verso il 56. Poiché voleva essere a Gerusalemme per la Pentecoste e non desiderava rimanere più del necessario in Asia Minore. Paolo, che si trovava a quanto pare ad Asso, decise di prendere un battello che non si fermava a Efeso. Tuttavia non trascurò i bisogni di questa congregazione. Da Mileto, senza dubbio per mezzo di un messaggero, mandò a chiamare gli anziani della congregazione di Efeso, distante quasi 50 km. Il tempo necessario perché giungesse loro il messaggio ed essi venissero a Mileto (almeno tre giorni) era evidentemente meno di quello che avrebbe impiegato Paolo se fosse andato a Efeso. Questo forse perché le navi provenienti da Asso che toccavano il porto di Efeso facevano più fermate di quelle che si fermavano a Mileto. Oppure perché le circostanze avrebbero richiesto che Paolo si trattenesse di più se si fosse recato a Efeso.

Parlando agli anziani della congregazione di Efeso, Paolo ricordò il ministero che aveva svolto fra loro, li esortò a prestare attenzione a se stessi e al gregge, li avvertì del pericolo che “oppressivi lupi” si insinuassero nella congregazione e li incoraggiò a restare svegli e a rammentare il suo esempio. Sentendosi dire che non l’avrebbero più visto, quegli anziani piansero “e gettatisi al collo di Paolo, lo baciarono teneramente”; poi lo accompagnarono alla nave.

In un’epoca imprecisata, dopo la sua prima detenzione a Roma, sembra che Paolo sia tornato a Mileto. Trofimo, che in precedenza l’aveva accompagnato da Mileto a Gerusalemme, si ammalò e Paolo dovette lasciarlo.

CARLO GATTI

Rapallo, 11 Giugno 2015

SPRECARE UN SILURO PER UN VELIERO

Sprecare un siluro per un veliero

La notte del primo luglio 1915, il Capitano Nardo Bianchi osservava sereno

l’ultima parte dell’agile navigazione del suo Sardomene (pron. Sardomìn), veliero armato dagli imprenditori camogliesi Mortola e Bozzo.

Entrata della Chiesa di S.Rocco (Camogli): sul pavimento di marmo, uno splendido brigantino classico (brig), dono dell’Armatore Giuseppe Mortola nel 1896 (foto B. Malatesta)

I pensieri del Comandante

Con quella splendida nave a vela, considerata un veloce “clipper“, era partito il 21 febbraio da Bunbury in Australia, con destinazione Liverpool. Portava con sé un carico di legno pesante, il “jarrah”. Quel materiale era usato nel Regno Unito soprattutto all’esterno: travertini, cancelli, recinzioni, pavimentazioni varie, eccetera. Aveva il pregio di indurirsi fortemente una volta maturato, fino al punto di non poter essere trattato da nessun utensile dei falegnami. Bianchi, un trevigiano trentacinquenne, pensava a quanto successo due mesi prima in quelle acque. Il transatlantico Lusitania era stato silurato da un U-Boot tedesco e s’era portato dietro milletrecento persone.

Il Lusitania, colpito a morte, affonda; è il 7 maggio 1915

L’Italia a quel tempo era già in guerra con l’Impero Austro-Ungarico, ma non esisteva di fatto una formale dichiarazione di ostilità tra il nostro Paese e la Germania, alleata dell’Austria. E’ possibile che il Capitano non ritenesse il Sardomene un obiettivo strategico, anche se poche ore prima, una cannoniera inglese l’aveva avvertito della presenza di U-Boot in quelle acque. La stampa alleata di quell’epoca definiva “pirateria tedesca” certe aggressioni alle navi mercantili e il governo aveva assegnato perciò alle inermi unità alcune navi scorta in quell’area. Il vociare multilingue dell’equipaggio lo distolse da quei cupi pensieri.

Gli armatori camogliesi del Sardomene: a sn. Giuseppe Mortola (Sanrocchìn) e a ds. Vittorio Bozzo (Torrixân)

Quegli armatori camogliesi avevano costruito un’azienda grande e florida, che riuscì in seguito a traghettare abilmente il business dei traffici a vela ottocenteschi verso i più moderni piroscafi. Bianchi rifletteva anche sulla stranezza che quella nave non ospitasse nessun membro d’equipaggio proveniente dalla “Città dei Mille Bianchi Velieri”. Ciò era spiegato dalla sua lunga permanenza all’estero: infatti, oltre agli italiani, a bordo lavoravano russi, svedesi, spagnoli e scozzesi.

Il disastro

Ad un tratto, una forte esplosione sconquassa il veliero camogliese. L’equipaggio è in preda al panico, le sovrastrutture e lo scafo cedono, la nave – appesantita dal carico di legno duro – collassa e affonda in pochi minuti. Undici dei ventidue membri d’equipaggio – incluso il Capitano – periscono nella tragedia (fonte: Alfredo Noris, sopravvissuto). I naufraghi vengono salvati dalla nave scorta inglese, ma per gli altri non c’è niente da fare. Il colpo fatale era stato sferrato da un sommergibile tedesco, l’U-Boot U24, comandato dal Capitano Rudolf Schneider.

Un sommergibile della stessa classe dell’U-Boot U24, che lanciò il siluro verso il "Sardomene" (1 luglio 1915)

Sicuramente, mentre affondava, Bianchi si chiedeva perché non venne dato nessun preavviso dell’attacco e perché una nazione formalmente non ostile avesse attaccato un’unità italiana, “sprecando” così un siluro per un innocuo veliero. Va qui ricordato che solo un mese dopo, sarà accordato tra i belligeranti di preavvertire le unità mercantili prima di colpirle.

Il racconto di un superstite

Tra gli italiani sopravvissuti c’era il genovese Alfredo Noris – Primo Ufficiale - che raccontò quegli orribili attimi: “Era circa l'una di notte quando avvistai un periscopio a circa trecento metri a sinistra della prua: l'impressione che tutti ne avemmo fu che il sommergibile si allontanasse dal nostro veliero, che evidentemente non formava un bersaglio che ripagasse la spesa del siluro. Ma fu probabilmente la bandiera italiana che lo invogliò a farci la festa. Fatto è che all'improvviso il sommergibile si voltò, lanciando un siluro verso di noi. Non era neppure il caso di evitarlo: il veliero era impotente a manovrare e poi la distanza era cosi breve che si può dire che avemmo appena il tempo di vedere in acqua il siluro che già ci colpiva giusto al centro. La scossa sembrò sollevare la nostra nave fuori dall'acqua. L'esplosione fu terribile: abbatté di colpo gli alberi, le vele, le sartie, spogliò per cosi dire il veliero, facendolo inclinare fortemente a sinistra. Per l'urto, due marinai stranieri furono sbalzati in acqua dal castello di prua: uno affogò e l'altro fu salvato. Il nostromo, l'irlandese O’Neill, che si trovava al castello di prora, si diresse verso la scialuppa di dritta.

Passando per il ponte, vide due marinai, Francesco Orteghe e un altro, gravemente feriti; capimmo allora che non ci sarebbe stato il tempo di lanciare le scialuppe. Venne dato l'ordine di afferrarsi ai salvagente e di gettarsi in acqua, che ognuno provvedesse a sé stesso e Dio per tutti. Fu allora che vidi per l'ultima volta il Comandante. Il Capitano Bianchi forse non voleva lasciare la nave senza prima aver messo in salvo qualche carta preziosa oppure la cassa: entrò nella sua cabina e non ne usci più.

Posizione del relitto del “Sardomene”

Noi balzammo in acqua: due minuti dopo, il Sardomene colò a picco con gran risucchio, trascinando con sé quanti non erano così lontani da evitare quel vortice. Contammo undici cadaveri in acqua e tanti ne vennero raccolti dalla nave di scorta affrettatasi in nostro soccorso. Due italiani erano stati uccisi dalla esplosione: il cuoco Giorgio Valle e il marinaio Luigi Molla, fra gli scampati, oltre a me e a sei marinai stranieri, lo spezzino Ernesto Capetta e il napoletano Salvatore Molla».

A Camogli

Anche a Camogli l’eco della tragica notizia riempì di tristezza le vie cittadine. In un incontro del Consorzio degli Armatori e dei Capitani di Camogli, il rappresentante Antonio de Gregori inviò formalmente all’Ammiraglio Giovanni Bettolo – a quel tempo parlamentare - una lettera di protesta così da essere inoltrata al Primo Ministro Salandra.

Camogli: la vecchia Scuola di Marina (grafica di G.B. Ferrari, 1925 ca.)

Bettolo affermò che “il Governo ha avanzato adeguate proteste per l’aggressione e che a tempo opportuno speriamo siano dati risarcimenti adeguati”. L’affondamento del Sardomene venne registrato nella storia come la prima perdita di una nave mercantile italiana nel Conflitto 1915-18.

Breve storia del Sardomene

L’unità fu costruita a Southampton nel 1882 per conto della grande flotta Fernie, Henry & Sons di Liverpool, che fu attiva dal 1870 al 1905. Aveva una portata lorda di 1927 tonnellate, lunga ben 92 metri (i brigantini a palo camogliesi erano di circa 65 metri), tre alberi con vele quadre. Aveva lo scafo in ferro, come era d’uso in Inghilterra a quel tempo di transizione tra la propulsione eolica e quella meccanica. Va qui ricordato che molti nostri armatori acquistarono a fine secolo velieri inglesi con struttura in ferro, ovviamente più resistenti alle operazioni marittime e pressochè inesistenti in Italia. Era quindi una grande nave, che sicuramente sarebbe stata più veloce se avesse avuto un albero extra, mettendola così davvero alla pari coi rapidi clipper inglesi e americani adibiti al traffico del tè.

Immagine d’epoca del Sardomene nella Sede della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli (foto B.Malatesta)

L’ultima partenza del “Sardomene” riportata dalla stampa: è il 21 febbraio 1915, da Bunbury, Australia. L’inserto mostra erroneamente come tipo di veliero “barque”, cioè brigantino a palo; in realtà l’unità camogliese era una “ship”, poiché provvista di tre alberi a vele quadre.

Nell’ultimo viaggio, il veliero camogliese partì da Marsiglia il 28 luglio 1914 al comando di Nardo Bianchi con un carico di piastrelle con destinazione Bunbury, nei pressi del porto di Fremantle (Perth), nell’Australia Occidentale. Lì arrivò il 17 gennaio e, dopo le necessarie operazioni portuali, il 21 febbraio partì per Liverpool con 4.000 tonnellate di legno “jarrah”. Da notare, che durante il viaggio Australia-Inghilterra il veliero fece una toccata in Sud Africa per scaricare parte del legname. E’ inoltre possibile che l’equipaggio fosse poco informato sull’entrata in guerra italiana (maggio 2015) poiché la nave era in alto mare; fu sicuramente avvertito quel primo luglio, all’arrivo in acque inglesi.

Splendido dipinto del “Laomene”, unità gemella del “Sardomene”: ha a riva la bandiera bianca e rossa, vessillo della compagnia inglese “Fernie, Henry & Sons” (opera di Antonio Jacobsen)

Il toccante commento della sorella del Comandante Bianchi

La sorella del Capitano Bianchi, ricordò tristemente alcuni episodi di famiglia, affiorati mentre osservava le rovine del suo palazzo nei pressi di Treviso, abbattuto dall’artiglieria austro-ungarica nel Primo Conflitto.

“Sotto le macerie rinvenni la fotografia di mia madre. Sempre bella. Diseppellii pure quella del mio prediletto fratello. Non è bastato al nemico lanciare il perfido dardo, colpire l’innocuo veliero guidato da Nardo nelle isole d’Irlanda e cacciato a fondo con un siluro assieme a quasi tutto l’equipaggio. Ha voluto ancora, quel vile, colpire l’effige del capitano del Sardomene nella sua casa di campagna, fra le pareti domestiche”.

Bruno Malatesta/maggio 2015

Fonti: - Articoli vari locali d’epoca – Biblioteca Civica “N.Cuneo” - Camogli - Pro Schiaffino: I soprannomi degli armatori di Camogli; - G.B. Ferrari: Capitani e Bastimenti di Liguria; - Pro Schiaffino: I 1000 bianchi velieri di Camogli; - Vari articoli liberi da copyright su Internet; - Alcune immagini non originali sono libere da copyright.=

Eventuali precisazioni o ulteriori informazioni sono benvenute. Grazie

PROGETTO TORRE PILOTI GENOVA-Presentato 19.6.15

PROGETTO TORRE PILOTI

PRESENTAZIONE

Palazzo San Giorgio - Genova

LA TELEFONATA ALL’INDOMANI DELLO SCHIANTO

All’origine del progetto c’é una telefonata di Renzo Piano, all’indomani dello schianto della Jolly Nero a Molo Giano, all’ammiraglio Vincenzo Melone, comandante della Capitaneria: “Sono a disposizione per aiutare il porto e la città a ripartire”.

L’UOMO DI MARE CHE HA SCELTO LA NUOVA SEDE

PER IL COMANDANTE dei Piloti del porto John Gatti “Il gigantismo navale riduce sempre più gli spazi di manovra. La strumentazione é importante ma per guidare le manovre é ancora necessaria la vista dell’uomo: abbiamo bisogno della Torre.”

IL SECOLO XIX - 20-06-2015

E’ la sentinella del porto, il custode silenzioso che osserva i movimenti delle navi in entrata e in uscita dallo scalo. Il progetto della nuova torre dei Piloti è stato presentato a Palazzo San Giorgio, sede dell’autorità portuale. A firmarlo, l’architetto Renzo Piano. “E’ un dono al porto e alla città, questo progetto preliminare che puntiamo a dar diventare al più presto esecutivo” spiega il presidente dell’authority Luigi Merlo. La struttura, interamente in acciaio, ha una testa “verde”, nel senso che il suo tetto è interamente ricoperto di pannelli solari e soddisfa la metà del fabbisogno energetico della struttura (nelle foto pubblicate i rendering del progetto). “Non può non essere anche una struttura simbolica – ricorda Piano – Perché nasce per sostituire quella abbattuta a Molo Giano. E’ il ricordo delle vittime di quella tragedia che ha ispirato il lavoro di tutti quanti”. Se i tempi verranno rispettati, si potrà già andare in gara per la costruzione all’inizio del 2016, così da avere la struttura già funzionante per il 2017. Costo, 12 milioni di euro, interamente a carico dell’autorità portuale. “Mi piace pensare a questo come al primo passo che dovrà compiere il Blueprint – aggiunge Piano – A fianco della torre c’è una piazza che le persone potranno raggiungere, proseguendo il loro cammino fino a Porta Siberia. Il progetto è fattibile e ha un budget sopportabile, ora sta alle istituzioni dare il via libera alla realizzazione, ma sono ottimista” (testo di massimo minella) 19 giugno 2015

SECOLO XIX

Genova - Presentato a Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità Portuale di Genova, il progetto della nuova torre piloti donato dall’architetto Renzo Piano alla comunità portuale genovese. La torre sarà posizionata sull’estremità di Levante del porto di Genova, in corrispondenza della nuova Darsena: sarà alta 60 metri, costruita in acciaio, con due ascensori che porteranno dallo spazio a terra (2000 mq circa dedicati ad uffici ed alloggi) fino alla sala di controllo.

Sarà un progetto “green” grazie all’installazione sulla sommità della sala di controllo di alcuni pannelli fotovoltaici che ne copriranno in larga parte i bisogni energetici. Riguardo ai tempi, si lavorerà fin da subito al progetto esecutivo in modo da poter procedere con gara all’inizio del prossimo anno e di avviare i lavori a fine 2016 per vedere la nuova torre piloti realizzata nel corso del 2017.

Il presidente Luigi Merlo ha ringraziato Renzo Piano per la generosità e ha sottolineato l’importanza del lavoro corale tra la Capitaneria, il Corpo Piloti e lo staff dell’architetto che ha portato ad un progetto che soddisfa pienamente le esigenze operative e tecnologiche che hanno ben illustrato in sede di presentazione sia l’Ammiraglio Vincenzo Melone che il Capo del Corpo Piloti John Gatti.

L’architetto Piano ha parlato del grande valore simbolico del progetto, della costante attenzione alla sicurezza in tutte le fasi della progettazione come dovere etico morale dopo la tragedia del 2013 e ha paragonato la nuova torre ad una sorta di sentinella chiamata a vegliare su un porto sicuro.

Torre piloti, il “cervellone” del porto

Genova - Era una vera e propria torre di controllo che, come quelle aeroportuali, guidava i traffici del porto di Genova la torre piloti di Molo Giano, a Genova, crollata, nella notte. La Torre Piloti era alta 50 metri, in cemento e vetro. Era stata costruita nel 1997 e da allora era considerata «l’altra Lanterna» del porto.

La Torre aveva la sala di controllo all’altezza dei 40 metri e da lì gli operatori potevano controllare ogni movimento in atto nello scalo, coordinando attracchi, entrate, uscite.

La sala aveva una superficie di 165 metri quadri e, al suo interno, aveva la sede dei Piloti del Porto. Prima che la struttura fosse realizzata, i piloti a Genova operavano in una torretta più piccola, situata sempre nella zona del Molo Giano. Ma i crescenti traffici nello scalo genovese avevano indotto l’Autorità Portuale a realizzare la nuova torre, in tutto e per tutto simile alla torre di controllo di un aeroporto.

La struttura era il “cervello” operativo della Capitaneria di Porto di Genova. Era divisa in due livelli: una prima zona operativa, dove erano custodite apparecchiature di supporto, e una seconda al piano superiore dotata degli strumenti per effettuare le diverse operazioni di controllo del traffico marittimo portuale. Da lassù gli operatori della Capitaneria svolgevano il loro lavoro, in modo analogo a quello di un controllore di volo.

Genova - La città non vuole dimenticare. A due anni dalla tragedia del 7 maggio 2013, quando la Jolly Nero, portacontainer della compagnia Messina, centrò la Torre Piloti durante una manovra per uscire dal porto uccidendo nove persone tra militari della capitaneria e civili che lavoravano nella torre, Genova inaugurerà il memoriale alle vittime. «Un memoriale che però potrebbe anche diventare qualcosa di più: un luogo per tutti i genovesi», dice Fulvio La Torre, l’architetto che insieme al Provveditorato alle opere pubbliche ha progettato l’opera.

Speciale: La Treagedia della Torre Piloti - Scheda: I "numeri" del Memoriale