"ACQUA ALLE CORDE!" ... Domenica delle Palme

ACQUA ALLE CORDE !!!

<aiga æ corde!> (in sanremasco)

<Ægua a-e corde> (in genovese)

DOMENICA DELLE PALME

Ancora una volta l’esperienza acquisita in mare è tornata utile, anzi salvifica, anche in terra, come nel caso dell’Obelisco di Piazza San Pietro.

Siamo nel 1586 a Roma, la città che ne conserva più di tutte al mondo, alcuni egizi veri e altri fatti dai romani.

Andiamo con ordine. L’obelisco di cui parliamo, vecchio di più di 3200 anni, era nel 37 d.C. ancora posizionato ad Heliopolis, importante città egiziana, nota per la sua venerazione a Ra, il Dio Sole. lo volle a Roma, utilizzando una nave appositamente attrezzata e carica di lenticchie ove adagiarvelo, ce lo ha scritto Plinio, l’Imperatore Caligola che lo posizionò ad una estremità del Circo di Nerone, area su cui, dopo 1500 anni circa, verrà edificata la basilica di San Pietro. A seguito della posizione della nuova Chiesa l’obelisco si venne a trovare sul retro della stessa: per dargli dignità l’energico Papa Sisto V, francescano e molto stimato da San Filippo Neri e Sant’Ignazio di Lojola, decise di traslarlo sul davanti, dove ancora oggi lo ammiriamo ogni qual volta imbocchiamo Via della Conciliazione.

A dire il vero a quella dislocazione ci aveva già pensato 150 anni prima Papa Nicolò V, visto che sarebbe bastato spostarlo di soli 250 metri, ma le difficoltà tecniche, insormontabili all’epoca, non consentirono di realizzare il progetto. L’obelisco infatti è alto 25 metri e pesa 350 tonnellate; originariamente terminava con un globo dove la credenza popolare, poi smentita, asseriva vi fossero conservate le ceneri di Cesare. Il Papa, una volta preso atto che il globo era vuoto, lo fece togliere sostituendolo con la croce che ancor oggi si può ammirare e fece incidere in latino sul basamento questa dedicatoria <Sisto V Pontefice Massimo fece porre con immenso sforzo l’obelisco vaticano di fronte all’ingresso. Esso era stato originariamente dedicato a divinità pagane attraverso cerimonie profane. Anno 1587 secondo anno del pontificato>.

Disegni tecnici dell'architetto Ticinese Domenico Fontana

Per attuare il suo progetto, Papa Sisto incaricò dello spostamento l’Architetto Ticinese Domenico Fontana. Si costruirono argani, impalcature e carrucole impiegando 900 uomini e 140 cavalli. Tutti questi dati si ricavano dagli Archivi Segreti Vaticani che, minuziosamente, hanno appuntato tutto ciò che veniva speso per qualunque opera afferente il Vaticano. Si pensi che hanno anche la documentazione di quanti alberi furono comprati per approvvigionare il cantiere durante la costruzione della Basilica di San Pietro: interi boschi nel Lazio e nella bassa Toscana o quanti soldi costò far affrescare da Michelangelo la Capella Sistina. Credo sia l’archivio più dettagliato e puntuale del mondo, ante-computer.

Il Cantiere

Finalmente il 10 Settembre 1586, terminati i lavori di traslazione dell’obelisco in Piazza, iniziarono i lavori per erigerlo. Data la pericolosità e l’impegno per compiere quel difficile lavoro, fu diramato l’ordine di osservare il più assoluto silenzio a che gli ordini impartiti giungessero forti e chiari a chi doveva operare. Per chi avesse trasgredito c’era la pena di morte seduta stante: il boia e la forca erano già pronti.

Essendo già stata allestita una gigantesca impalcatura attorno all’obelisco a formare una specie di strada pensile su cui fare scorrere grazie ad uno scivolo il monolite, e realizzato pure il basamento su cui metterlo una volta raddrizzato grazie ad una serie di carrucole e rinvii. Per preparare il tutto ci lavorarono da Aprile a Settembre tutti quegli uomini, i cavalli, 44 argani e una infinità di paranchi appositamente costruiti, coordinati dal Fontana che si era fatto costruire un grande trespolo dall’alto del quale poter vedere i lavori, impartendo ordini che per giungere chiari a tutti, venivano tramutati in squilli di tromba, o rulli di tamburi o segnalazioni con bandierine. Da qui si capisce il perché dell’obbligo all’assoluto silenzio. Siccome i curiosi potevano solo assistere ma da lontano, si volle far capire che il silenzio imposto era assoluto e per meglio convincere gli eventuali riottosi, come abbiamo detto, si allestì sulla Piazza la macchina della forca: a buon intenditor poche parole.

I lavori finali furono suddivisi, diremmo oggi, in 52 “steps”, alla fine dei quali lo si raddrizzò. Una volta raddrizzato bisognava alzarlo e posizionarlo sul predisposto piedistallo. Lì fu il momento più delicato; le corde a causa dell’attrito cominciavano a fumare per poi certamente rompersi, pericolo non avvertito da chi le doveva controllare, impegnato come era a guardare dove e come posizionarlo. Quando se ne accorsero l’allarme arrivò all’Architetto; questi, uomo di terra, si paralizzò non sapendo che fare.

Fu allora che dalla folla ammassata tutto attorno dove poi sorgerà il colonnato, si levò un grido con voce abituata a superare anche l’ululare del vento, che risuonò chiaro <aiga æ corde!>. Come capita a chi sta per annegare che istintivamente si aggrappa al primo oggetto che gli galleggia vicino senza controllare cosa sia ne attendere oltre, così avvenne in quella occasione. Prima che arrivassero gli ordini per via gerarchica, gli addetti ai lavori eseguirono istintivamente quel perentorio ordine risuonato nella Piazza, bagnando subito le corde che, così come capitava a bordo, si raffreddarono e si contrassero ritendendosi, evitando l’inevitabile dramma. Era il frutto dell’esperienza maturata in mare quando si utilizzavano gli stessi canapi.

Il Papa, che seguiva i lavori da un balcone del Palazzo Apostolico, aveva capito che quel trasgredire la norma aveva evitato una tragedia e diede ordine che l’uomo che era stato appena arrestato, gli fosse condotto davanti. Arrivato, quello si qualificò come Comandante marittimo Benedetto Bresca di San Remo.

Invece di condannarlo, come la solita ottusa burocrazia avrebbe fatto per aver fiatato ignorando il divieto, gli concesse larghi privilegi assegnandogli una lauta pensione ed il diritto di issare sulla sua nave il vessillo Pontificio. In compenso il Bresca, sollecitato per ottenere una ricompensa, chiese l’onore per se e i suoi discendenti, di fornire alla Basilica di San Pietro i rami d’ulivo e tralci di palma, i <Palmureli>, per la Settimana Santa, a imperituro ricordo di quanto fece lui, sanremese. Questo impegno viene onorato ancor oggi dai suoi discendenti coadiuvati dal Consorzio “il Cammino” di San Remo, dal Centro Studi e Ricerche per le Palme, dalla Regione Liguria che è subentrata alla ex Provincia di Imperia e dai comuni di Bordighera <Città delle palme> e da San Remo <Città dei fiori>, il tutto sotto gli auspici della Fondazione Bambino Gesù.

Invece la fornitura dei rami di ulivo avviene a rotazione fra le Regioni dove lo si coltiva (quest’anno tocca alla Sardegna) mentre i tanti elaborati palmureli occorrenti, alti un metro e mezzo, vengono distribuiti, oltre che al Papa, anche ai Cardinali e ai Vescovi partecipanti alla cerimonia. Per garantirne la fornitura si è coinvolta anche Bordighera dove esiste il palmeto più settentrionale d’Europa.

Anticamente i palmureli venivano recapitati via mare; quando l’imbarcazione che le trasportava arrivava alla foce del Tevere, godeva del privilegio di avere la precedenza su tutti i natanti e, per farsi riconoscere, ne innalzava uno sull’albero di maestra.

Per la storia, all’Architetto Fontana furono commissionati altri quattro recuperi di obelischi in Roma

Ed ora permetteteci un po’ di campanilismo: se il Comandante fosse stato genovese per impartire l’ordini di dare <acqua alle corde> avrebbe urlato <Ægua a-e corde> e non <Aiga æ Corde>; ma lui era sanremasco !

Renzo BAGNASCO

Foto e consulenza di Carlo Gatti

Rapallo, 31 Marzo 2017

SEQUENZA VARO JACKET PIATTAFORMA

SEQUENZA VARO JACKET PIATTAFORMA

Spieghiamo innanzitutto cosa sia un Campo Petrolifero prendendo come esempio IL CAMPO VEGA che è stata costruita dalla Pearl Marine della Società MICOPERI. All'epoca, l'autore di questi APPUNTI, il D.M. Pino SORIO, socio di Mare Nostrum Rapallo, era a bordo della piattaforma in qualità di Direttore di Macchina.

Scheda tecnica

- Luogo:

Canale di Sicilia, 20 Km a sud di Pozzallo (RG)

- Tipologia:

campo off-shore

- Produzione giornaliera:

circa 2700 barili/giorno

- Situazione erogativa:

attualmente in produzione

- Numero piattaforme:

Vega A e una nave stoccaggio (FSO Leonis)

- Numero di pozzi:

24 (di cui 17 in produzione)

- Profondità acqua:

122 m

- Operatore:

Edison (60%) – ENI (40%)

- Inizio produzione:

1987

- Trattamento e stoccaggio:

Vega A, stoccaggio su FSO Leonis

Vega è la più grande piattaforma petrolifera fissa realizzata nell’off-shore italiano. Il campo Vega, 60% Edison in qualità di operatore e 40% Eni, è ubicato a circa 12 miglia a sud della costa meridionale della Sicilia, al largo di Pozzallo. Comprende una piattaforma denominata Vega – A per lo sfruttamento del giacimento petrolifero e un deposito galleggiante da 110.000 tonnellate ricavato dalla trasformazione della ex-petroliera Leonis in FSO (Floating – Storage – Offloading). Il galleggiante è ormeggiato a una mono boa situata a circa 1,5 miglia dalla piattaforma e ad essa collegata tramite condotte sottomarine.

La piattaforma è stata appoggiata nel febbraio 1987, su un fondale di circa 122 metri di profondità d’acqua tramite un Jacket, struttura di acciaio tubolare a forma di traliccio con otto gambe ancorate al fondo marino per mezzo di 20 pali, su cui sono stati successivamente posati i restanti moduli di produzione e servizi.

La piattaforma adotta tecnologie d’avanguardia per la sicurezza del personale e dell’ambiente circostante. E’ stata, infatti, progettata per resistere a venti fino a 180 Km/h, onde marine di 18 metri e terremoti fino al nono grado della scala Mercalli. Vega A è munita, inoltre, di un sistema di sicurezza combinato di rivelazione gas/incendio e arresto di emergenza che garantiscono un alto livello di sicurezza

Il giacimento si trova ad una profondità sotto il livello del mare variabile da 2.400 a 2.800 metri, il quale si estende su una superficie di circa 28 chilometri quadrati. La produzione è stata avviata nell’agosto del 1987; attualmente dei 24 pozzi presenti in piattaforma 17 sono in produzione.

Dalla piattaforma il greggio viene trasferito tramite una condotta flessibile e coibentata, verso la FSO Leonis che riceve il greggio, lo distribuisce nelle diverse cisterne di carico e se necessario lo riscalda con vapore. La FSO funge inoltre da terminale per il caricamento delle navi cisterna che trasportano in raffineria il greggio prodotto dal Campo Vega.

La piattaforma Vega è permanentemente presidiata 24h su 24h e tutto il controllo degli impianti è monitorato in Sala Controllo. Il personale usufruisce dei turni di riposo secondo una turnazione che prevede 14 giorni a bordo e 14 giorni di riposo a terra.

Leonis

Nell’ottobre 2009 al fine di ottemperare alle nuove normative Europee in materia di doppio scafo, Edison ha sostituito l’ex galleggiante a singolo scafo Vega Oil con la nuova unità a doppio scafo e doppio fondo Leonis del tipo Aframax.

Una piattaforma petrolifera è un'imponente struttura utilizzata per l'esplorazione di aree marine in cui sono locati potenziali giacimenti di IDROCARBURI. Allo stesso tempo le piattaforme vengono utilizzate anche per la perforazione di pozzi petroliferi, nel caso sia stata provata l'esistenza del giacimento. Una volta terminato il pozzo, la piattaforma può essere usata per estrarre idrocarburi dallo stesso, oppure può essere spostata in un'altra località per eseguire una nuova perforazione.

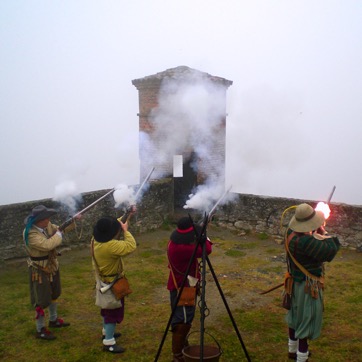

SEQUENZA VARO JACKET PIATTAFORMA

Come si vede nella sequenza di foto il varo di un jacket viene eseguito con una procedura particolare. Le bettoline per il trasporto dal cantiere di costruzione sono fatte apposta per questo servizio. Il jacket posa su due rotaie guida e viene spinto da due enormi pistoni idraulici. Con un piano di zavorrameto preparato in anticipo la bettolina viene appruata di qualche grado fino che il jacket incomincia a scivolare sulle due guide acquistando via via velocità fino alla caduta in mare. In questa sequenza di foto il jacket è del tipo auto verticalizzante, cioè con l’apertura e chiusura automatica di valvole si allagano delle tanke situate nella parte bassa: l’acqua che entra fa si che il jacket si verticalizzi restando però galleggiante. Dopo di che viene agganciato dalle gru della nave e posizionato nel punto esatto dove c’è il pozzo pilota. A questo punto si allagano completamente le tanke della zavorra e posato sul fondale.

Jacket auto verticalizzato e galleggiante pronto per essere posizionato e posato sul pozzo pilota o sulla template già fissata sul fondo del mare.

D.M. Pino SORIO

Carlo GATTI

Rapallo, 28 Marzo 20167

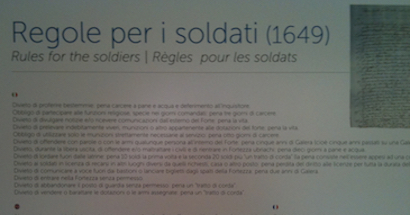

IL FORTE DI GAVI

IL FORTE DI GAVI

Il forte di Gavi nasce come castello. La sua storia risale al 972, come dimostrato da un documento scritto, ora conservato negli Archivi di stato di Genova e secondo un altro documento scritto, dal 973 era una proprietà dei marchesi Obertenghi. Pare che durante il periodo romano, qui esistesse già un presidio molto importante per il controllo del territorio. Dato uno sguardo fotografico alla fortezza, osserviamo che in cima alla collina di Monte Moro è situato il gruppo ”Alto Forte” con gli edifici più antichi che inglobano il castello originario.

All’inizio la fortezza appariva molto diversa da oggi: il castello originario era l’unico edificio e campeggiava sulla roccia con le sue torri. Ma nel diciassettesimo secolo, il castello fu incorporato nella struttura militare che appare oggi. Il “Basso Forte”, é un’area che non esisteva prima del 1626. E’ la Cittadella, che consiste in: ingresso, cortile, cappella ed alcuni edifici nati come quartieri militari e magazzini.

Ma ora visitiamo il museo: è stato allestito all’interno della precedente cucina militare, all’ingresso c’è un lavandino.

Ingresso. Il primo pannello (vedi foto sopra) ci mostra una veduta aerea del Forte dalla quale possiamo apprezzare la struttura particolare della fortezza che si adatta perfettamente alla natura orografica del rilievo, seguendo la forma e la mappatura di Monte Moro. La fortezza è stata costruita principalmente dentro roccia e si armonizza con il territorio senza traumi.(vedi foto sotto)

VISITA AL FORTE: GLI AMICI DEL FORTE DI GAVI

IL FORTE COSTRUITO SULLA ROCCIA

IL BASSO FORTE E L’ALTO FORTE

Il Basso Forte consiste in:

L’Ingresso, che è una specie di galleria che dà accesso alla Cittadella, totalmente scavata nella roccia dagli scalpellini; La Cittadella, con il cortile, i quartieri militari, le celle, i magazzini, la mensa e la cappella, che fu costruita verso il 1800.

L’Alto forte, in cima a Monte Moro, come abbiamo detto, è l’edificio che racchiude il vecchio castello e si compone di grosse stanze usate ai tempi come dormitori e come magazzini. E’ strutturato similmente al Basso forte con un cortile centrale ed edifici tutt’intorno. Non è possibile visitarlo per motivi di sicurezza.

STORIA DAL MEDIOEVO AL 1815

Dal 973 il castello apparteneva ai “Marchesi Obertenghi”. Costruito sulla sommità di una roccia naturale, controllava il transito sulla via Postumia e gli Obertenghi guadagnavano ricchi introiti dalle tasse sul pedaggio, ma per la sua posizione strategica aveva anche uno scopo difensivo. I marchesi Obertenghi erano amici e, in qualche modo, anche imparentati con Federico Barbarossa e nel 1177 i marchesi diedero ospitalità all’imperatore che necessitava di un rifugio per la moglie Beatrice ed il figlio Enrico, mentre lui doveva recarsi a Venezia per sottoscrivere l’armistizio con i Comuni della Lega Lombarda.

Nel 1189 Federico I aderì alla “terza Crociata”, conosciuta anche come la “Crociata dei Re”, per riconquistare la “Terra Santa” da Saladino. L’Imperatore condusse una grande armata attraverso l’Anatolia, in Asia Minore, ma qui, nel 1190, egli morì, affogando mentre si accingeva ad attraversare il fiume Saleph.

Nel 1191 suo figlio divenne imperatore. Enrico VI cedette il castello ed i possedimenti di Gavi alla Repubblica di Genova, in cambio di aiuti militari nel sud Italia. Nel 1198 gli Obertenghi tentarono di riappropriarsi del castello, ma infine, nel 1202 dovettero capitolare ed il castello restò in possesso ai genovesi. Il castello di Gavi restò un possedimento Genovese fino al 1418. Dopo questo periodo, il feudo fu preteso dai Visconti (di Milano), dai Fregoso (genovesi) e dagli Sforza (di Milano), tutto per il valore della sua posizione.

Alla fine il feudo fu investito da una nobile famiglia di Alessandria, i Guasco, conti di Francavilla (un paese qui vicino). I Guasco conservarono il feudo fino al 1528, quando il conte Antonio Guasco cedette i diritti sul castello alla Repubblica genovese.

Da ora in poi, Genova mantenne in via continuativa il dominio su Gavi e sul castello fino al 1815 (anno della caduta di Napoleone), quando anche la Repubblica di Genova fu soppressa e fu annessa al nuovo Stato Savoiardo.

RIORGANIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Ma dai primi anni del medioevo, i tempi stavano cambiando. In realtà la fortezza stava cambiando il suo aspetto man mano che gli anni passavano, si adattava a molteplici situazioni e necessità. Alcuni pannelli ci spiegano la storia dell’edificio e la sua trasformazione attraverso i secoli. Dal momento che le armi si stavano evolvendo e era stata introdotta l’artiglieria, le torri erano diventate un bersaglio troppo facile per bombe e catapulte, così furono abbattute. Nel 1540 Genova iniziò i primi lavori radicali di rinforzo del castello, per adeguarlo ai tempi. Sotto la direzione dell’architetto genovese Giovanni Maria Olgiati, furono costruite nuove mura, rampanti e bastioni attorno al castello originario per rendere più forte la struttura primaria. Ma nel 1625, in occasione della battaglia contro i Franco-Savoiardi e il loro assedio, il castello fu seriamente danneggiato a causa della grande capacità dell’artiglieria francese, forse dovuta anche al merito del famoso matematico Cartesio, la cui presenza a Gavi, durante l’assedio, pare sia stata accertata. Comunque, i Franco-Savoiardi furono sconfitti, ai soldati della fortezza non mancò mai cibo ed acqua, grazie alle cisterne sotterranee, così riuscirono a superare l’assedio. Al termine della contesa, però, Genova dovette riparare i danni subiti e il castello iniziò a trasformarsi nella fortezza che vediamo oggi.

Nel 1626 i progetti di questo consolidamento furono affidati a Bartolomeo Bianco, il più famoso architetto barocco di Genova e ad un frate domenicano – Vincenzo da Fiorenzuola (al secolo Gaspare Maculano), un celebre architetto militare. A proposito di questo monaco, possiamo ricordare che nel 1633 fu nominato Commissario Generale dell’Inquisizione al processo contro Galileo Galilei, ma, in quanto uomo di scienza egli stesso, il Fiorenzuola si prodigò con diplomazia e successo a salvare la vita al nostro grande scienziato.

L’evoluzione dei miglioramenti continuò per anni: si costruì l’area del Basso Forte, nuove zone all’interno ed all’esterno della fortezza furono collegate fra loro da camminamenti interni, cioè da tunnel fortificati.

Molti architetti ed ingegneri si avvicendarono ai lavori: Stefano Caniglia, Domenico Orsolino, Pierre de Cotte e Pietro Morettini, solo per menzionarne alcuni. Questi lavori consentirono alla fortezza di stare al passo con il progresso della tecnologia.

REPERTI ARCHEOLOGICI

In questa stanza vediamo anche dei reperti archeologici. Questi frammenti di bomba, in realtà, sono pezzi di artiglieria nemica, sono parte di bombe lanciate sul Forte; sono state ritrovate durante i lavori di scavo per la ristrutturazione. Questi reperti ci spiegano l’evoluzione dell’artiglieria: dalle prime palle di cannone rudimentali in pietra a frammenti di bombe in metallo. Queste bombe in metallo erano esplosive, erano riempite di polvere e strutturate in modo che cadessero sempre al suolo con la miccia rivolta verso l’alto, per consentire la deflagrazione. Infatti possiamo vedere come il guscio di queste bombe non sia perfettamente circolare, ma più spesso e pesante dal lato opposto alla miccia. Anche i cannoni avevano ricevuto delle migliorie e si hanno delle immagini di differenti tipi di bombarde e di cannoni.

TETTI A PROVA DI BOMBA

Nell'album fotografico che segue raccogliamo immagini che ci mostrano il famoso tetto “a prova di bomba”. Sopra una robusta volta, si piazzava uno spesso strato di terra, per attutire l’urto con le bombe. Le tegole che coprivano i tetti, necessarie per proteggere la terra dalla pioggia e da altri agenti atmosferici, si toglievano ogni volta che si doveva un assedio o un attacco.

ANCORA UN PO' DI STORIA (dalla caduta di Napoleone ad oggi)

Dopo la caduta di Napoleone, nel 1815, la fortezza fu dismessa fino al 1859. Allora fu utilizzata come penitenziario civile, vi erano reclusi circa 1600 prigionieri, stipati in spazi molto ristretti. Questi prigionieri erano anche impiegati in lavori manuali, come la fabbricazione di bottoni d’osso, (come quelli conservati nella teca del Museo). Ci sono altri reperti archeologici: sono resti di tubature in cotto, usate come collettori per le acque piovane verso le cisterne. Oggi le cisterne sono parte del sistema antincendio.

Nel corso della PRIMA GUERRA MONDIALE il Forte fu utilizzato come prigione per gli Austro-Ungarici, reclusi nell’Alto Forte.

I tedeschi, durante la SECONDA GUERRA MONDIALE, usarono il Forte per imprigionare gli ufficiali Anglo-Americani che avevano tentato di evadere dai campi di tutta Europa. A questo scopo impiegarono sia il Basso che l’Alto Forte. Al termine del conflitto, il Forte fu abbandonato fino al 1978, quando la Soprintendenza iniziò un piano di recupero per rivalutare il complesso. In questi pannelli sono visibili le foto che riportano le fasi dei lavori eseguiti fino ad oggi.

LE CELLE

Dal 1940 al 1943 il Forte fu il famoso “Campo 5” dove furono imprigionati, come abbiamo visto, i prigionieri Anglo-Americani. La cella che andremo a visitare è rimasta intatta dal periodo della seconda guerra mondiale. E’ un esempio di come vivessero i prigionieri di guerra. In questa cella c’erano letti a castello dove dormivano 8/10 uomini. La cella è sempre fresca, sia in inverno che in estate, così si può veramente affermare che qui i prigionieri fossero “al fresco”!

FUORI DELLA CELLA, VERSO LA CAPPELLA

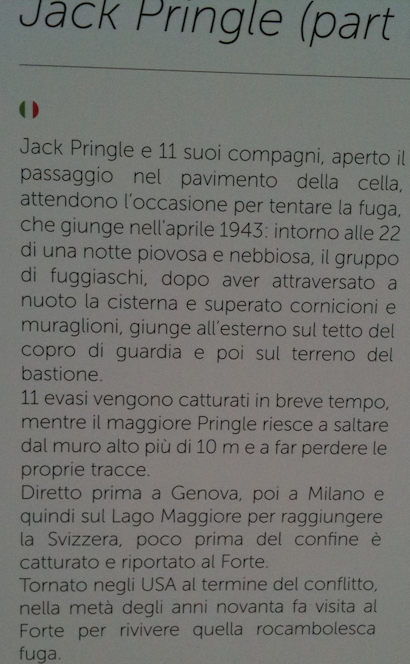

Durante quel periodo, nel “campo 5” c’erano 200 prigionieri in custodia a 400 guardie. Campo 5 era anche conosciuto come “bad boys’ camp” in quanto qui erano trattenuti molti prigionieri di guerra che, ci ripetiamo volentieri, avevano già tentato la fuga da altre prigioni, mentre questa Fortezza era famosa per la sua sicurezza e l’impossibilità di fuga. Nonostante ciò, ci furono due importanti fughe: La più famosa fu organizzata da Jack Pringle, un maggiore americano, che quasi con successo riuscì a scappare nell’aprile 1943 con 11 compagni. I compagni furono subito ripresi, ma Pringle riuscì ad essere libero per alcuni giorni, prima di essere riacciuffato.

La seconda fuga famosa è conosciuta come “la fuga dei generali”. Dopo l’8 settembre 1943, al Forte furono imprigionati anche quegli ufficiali italiani che si rifiutavano di collaborare con l’occupante tedesco. Uno di questi ufficiali fu Luigi Efisio Marras. Egli fuggì con altri ufficiali grazie all’aiuto di Giovanni Battista Rabbia, una guardia italiana. Una volta fuggito dalla prigione, Marras divenne un importante promotore del “Corpo di Liberazione Nazionale”. E' visitabile la “Cappella”. Fu costruita nel 1800.

Durante la seconda guerra mondiale, fu sconsacrata e riconvertita in doccia per gli ufficiali. Adesso il locale è utilizzato come sala espositiva per eventi culturali. All’interno abbiamo alcune immagini con didascalie.

IL CORTILE

Durante la seconda guerra mondiale, questo cortile era usato come area ricreativa per i prigionieri. Qui giocavano a pallacanestro o a pallavolo, ma se le guardie volevano che loro si distraessero dai propositi di fuga, l’intenzione primaria dei prigionieri era di trovare un piano di fuga, perciò amavano giocare per mantenersi in forma ed essere pronti non appena un progetto fosse attuabile. Nel piano sottostante ci sono alcune celle, qui i prigionieri indisciplinati erano custoditi in isolamento. Questi edifici nel cortile, in origine si mostravano differenti da ora. Non appena la fortezza diventò una prigione, le tipiche caratteristiche antiche furono modificate. Per praticare meglio la sorveglianza sui prigionieri della cittadella, le precedenti entrate posteriori furono murate per aprire nuove porte affacciate sul cortile, così che le guardie potessero esercitare un controllo più efficace sopra i prigionieri reclusi nelle celle sottostanti. Per accedere a questi nuovi ingressi si sono costruite scale esterne.

VERSO IL BASTIONE DI S.TOMMASO

Su questa parete si vede ciò che resta di uno stemma savoiardo. Nel retro di questo edificio si notano gli ingressi originali, chiusi durante il periodo della prigione ed ora riaperti. Di fronte a questi ingressi c’è uno dei camminamenti interni.

Il bastione di San Tommaso (conosciuto come “Passaparola”)

Lungo il percorso per raggiungere il bastione, si notano le concrezioni di arenaria, la tipica roccia con la quale il forte è stato praticamente costruito. Questa roccia è particolare perché è stratificata: alcuni strati sono duri, ma altri sono friabili. Durante i primi lavori di consolidamento del Fiorenzuola, gli strati più deboli sono stati rinforzati da interventi in muratura, ben visibili qui. Il bastione di San Tommaso è anche detto “Passaparola” perché, nel medioevo, due gruppi di guardie che facevano la ronda una dall’Alto Forte e uno dal Basso Forte, si incontravano qui e dovevano scambiarsi una parola d’ordine per capire che il controllo fosse regolare. Sul bastione, é stato impiantato nel 1923 un vigneto sperimentale per testare un rimedio contro la Fillossera, dal momento che la viticultura europea era seriamente danneggiata dalla malattia delle viti dovuta a questo afide. C’è anche un altro camminamento interno. Da qui c’è una specie di belvedere, basta dare un’occhiata al panorama di Gavi per capire con uno sguardo quanto il luogo fosse importante e strategico nei tempi antichi. Guardando in direzione di Genova, si vede chiaramente la famosa via Postumia che passa vicino al campo di calcio e si snoda attraverso il Passo della Bocchetta, fra il Monte Tobbio (il monte triangolare) e il monte Leco (quello con molte antenne). Sul Monte di fronte, che si chiama Monte dei Turchini, vediamo il Santuario di “Nostra Signora della Guardia” costruito nel 1861. Chi vuole può entrare nella garitta.

VERSO L’INGRESSO MONUMENTALE

Al tempo della seconda guerra mondiale, il controllo sui prigionieri Anglo-Americani era esercitato dal corpo militare italiano dei Carabinieri. Qui, dove ora c’è la biglietteria, c’era un ufficio militare. In quest’ufficio i prigionieri dovevano mostrare i loro fogli matricolari. Nell’area dei bagni, c’era un altro ufficio militare. Era l’ufficio del comandante della prigione, il Capitano Moscatelli. Qui i prigionieri ascoltavano il suo “discorso di benvenuto”. Praticamente egli li informava circa l’impossibilità di fuga e li avvisava sul fatto che su ogni fuggitivo si sarebbe sparato a vista. Nonostante la reputazione di Campo 5 come “a prova di fuga”, nella fortezza ci furono parecchi tentativi di fuga. Sebbene la natura del terreno non fosse ideale per scavare dei tunnel (a causa di roccia e pietre), boschi, fiumi, ferrovia e strade erano facilmente raggiungibili e anche la frontiera svizzera era vicina. Da questo ingresso, dopo questa grande porta, in una stanza soprastante venivano condotti i prigionieri appena giunti per una profonda perquisizione personale.

Ma ora raggiungiamo un altro bastione attraverso un camminamento interno, recentemente restaurato. Questo è il Bastione chiamato “Mezzaluna”.

Nella foto, troviamo un altro edificio: è la polveriera, un magazzino dove conservare polveri e munizioni. Fu costruito nel diciottesimo secolo da un ingegnere militare svizzero, Pietro Morettini, che fu nominato dalla Repubblica di Genova per continuare i lavori di potenziamento nella fortezza, egli iniziò la sua attività qui nel 1718. Suo padre era un muratore e il giovane Morettini iniziò a lavorare con lui, ma poi, all’età di 20 anni, egli iniziò un’esperienza militare come mercenario e prese parte a parecchie battaglie. Alcuni anni dopo, egli smise con questa esperienza e divenne un importante ingegnere militare, molto abile e capace, grazie all’abilità acquisita in guerra, di individuare i punti più vulnerabili nei sistemi di difesa. In questa fortezza egli lavorò su alcune opere di potenziamento e costruì questa polveriera. Come possiamo vedere, questa polveriera è costruita principalmente nel terreno e intorno al magazzino corre una specie di trincea, un muro che serviva a proteggere il posto sia dall’umidità che da possibili scoppi accidentali, è una specie di camera di controllo. In ogni caso, questo edificio era risultato troppo umido per poter conservare la polvere da sparo, così il suo utilizzo come polveriera cessò e nel corso della seconda guerra mondiale fu usato come chiesa, in quanto la cappella era stata trasformata in locale docce per gli ufficiali. Qui abbiamo ancora un piccolo altare. Sebbene questa costruzione fu un “flop” come polveriera, oggi è molto importante perché rappresenta un raro esempio di polveriera del periodo della Repubblica di Genova, in quanto le altre strutture simili sono andate perdute. Si può notare come gli scalpellini lavorassero le rocce, sbalzando queste tipiche cornici intorno alla pietra. Questo bastione è stato teatro della fuga di Pringle e dei suoi compagni. La cisterna dalla quale fuggirono, si trova al di là di quel muro, vicino al tetto. Dal tetto i fuggitivi dovevano passare attraverso il cortile del bastione. Poi, grazie a delle corde, dovevano scendere lungo il muro vicino all’albero di fico.

L’INGRESSO MONUMENTALE

Questa è la porta principale ed è parte dell’ingresso Monumentale del castello, dal momento che l’originale ponte levatoio è stato sostituito, possiamo ancora vedere le aperture per le pesanti catene del ponte. All’interno, il selciato è ancora quello originale e se rivolgiamo lo sguardo verso il soffitto, noteremo quattro pertugi. Al piano superiore c’è una stanza per la difesa e questi buchi sul soffitto sono delle caditoie, che si aprivano lungo il passaggio fra il cancello esterno e quello interno. Da queste caditoie si poteva far cadere sugli intrusi: acqua bollente, rocce infuocate o sabbia e piombo fuso. E’ da ricordare che sostanze oleose non venivano mai usate all’interno della fortezza, in quanto degli oli avrebbero reso la pavimentazione pericolosa e scivolosa anche per i difensori del Forte, inoltre il piombo fuso era più efficace, perché in grado di ferire seriamente i nemici penetrando nelle cotte militari, ma era anche facile da riciclare, siccome si poteva raccogliere e fondere di nuovo.

ALBUM FOTOGRAFICO

Guny Oskarsson Gatti a sn - La Guida signora Elena a ds.

Ringraziamo la GUIDA del Forte di Gavi: Signora Elena per la sua competenza e bravura.

Ringrazio e saluto GLI AMICI DEL FORTE.

Carlo GATTI

27 Marzo 2017

Il salame "marinaro" di SANT'OLCESE

A GENOVA ANCHE IL SALAME DI SANT’OLCESE NAVIGA…

Dipinto sulla facciata della chiesa di Sant'Olcese raffigurante il "miracolo dell'orso". Secondo una leggenda, il santo addomesticò un orso che terrorizzava il paese, aggiogandolo ad un carro al posto di un bue ucciso dalla belva.

Gallette del marinaio

Salame di Sant'Olcese

Cambusa d'altri tempi

Cambusa del veliero ANNA

E’ insolito parlare di salame abbinandolo al mare perché, da sempre, un insaccato salato, e quindi igroscopico, è nemico dell’umidità marina. Oggi con i frigoriferi e gli ambienti climatizzati a bordo, il problema non si pone ma al tempo dei velieri era di attualità. Ma non fu così per il “Sant’Olcese”, databile anteriormente al XIX secolo. Questa caratteristica è dovuta al suo confezionamento e alle carni utilizzate.

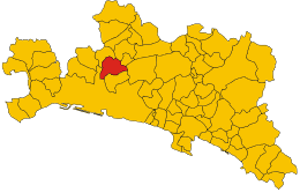

In rosso la zona alle spalle del porto di Genova dove viene prodotto il salame Sant'Olcese.

Ecco in breve la storia di Sant’Olcese, la patria del “nostro” insaccato.

Nel 410 d.C. due devoti diaconi poi santificati, Ursicino (Olcese) e Ilario fuggirono dalle Gallie per non essere sacrificati quali Cristiani. Arrivati quasi a Genova discendendo la via Postumia che da Genova portava ad Aquileia, Olcese si ferma sulle alture della Valleombrosa, oggi Val Polcevera, e lì diffonde il Vangelo mentre Ilario prosegue e va a predicare ed evangelizzare sulle alture di Nervi che da quella Santa presenza, prenderà il nome di Sant’Ilario mentre il ricordo di Olcese verrà legato al paese da lui tanto amato: Sant’Olcese.

Santi Olcese ed Ilario

Merita ricordare che quest’ultimo aveva un bue che lo aiutava nei lavori della terra, indispensabile per coltivare un territorio tanto impervio. Un brutto giorno arrivò un orso che si mangiò il bovino. All’epoca, così come nei secoli successivi, il territorio era invaso da lupi e orsi e nei fiumi c’erano ancora storioni, lontre e tartarughe. Il Sant’uomo non si scoraggiò e soggiogò l’orso al punto da utilizzarlo al posto del bue che si era mangiato.

Come è facile capire, questo episodio nulla ha a che fare con l’attuale insaccato, ma evidentemente la zona, volendo sottilizzare, era già vocata a utilizzare …… carni diverse.

Quel salame resisteva al salmastro anche perché gli animali utilizzati, dalle carni asciutte, vivevano già in ambiente salso a ridosso dal mare, contrariamente a quelli allevati nelle tipiche zone di produzione dei salumi come l’Emilia, la Lombardia o il Piemonte.

Vista la rusticità dei luoghi è facile pensare a bestie dalle carni prive di grasso e quindi più idonee alla conservazione, tanto è vero che per donare morbidezza all’insaccato, da sempre la compensano aggiungendovi del lardo bianco. Non è un salume dalla lunga conservazione perché contiene poco sale e poco pepe, entrambe sostante igroscopiche, e per supplire alla loro carenza, viene leggermente affumicato e insaporito con un piacevole sentore d’aglio.

Oggi viene prodotto nel Comune di Orero, che all’epoca era una frazione di Sant’Olcese, da cui il nome.

Lo si gusta dopo trenta/quaranta giorni dal confezionamento e, una volta iniziato, è bene arrivare sino in fondo in tempi brevi. E’ infatti un insaccato a corta conservazione, lo abbiamo visto, e se lo si tiene in frigo dura, ma perde la suo delicata sapidità. Si presenta di grana grossolana e morbido al tatto: se qualche negoziante vi offre del vero Sant’Olcese “invecchiato”, cambiate negozio.

Le sue peculiarità sono rimaste immutate nel tempo: è formato da una miscela di carne bovina e suina in parti eguali, o leggermente variate, a seconda del Produttore, ma non troppo aromatizzate (la ragione per la quale non si conserva a lungo) accuratamente sgrassate dopo aver eliminate le parti tendinee.

Da ragazzi ci dicevano fosse fatto con carne d’asino, come il famoso salame di Vigevano: in realtà nell’antichità questa insolita presenza, da tempo dismessa, era dovuta alla carne di muli Piemontesi ma a noi continuava a venirci sbandierata nel tentativo di evitare che ne richiedessimo il bis, “genati” dall’idea di mangiare la carne di Lucignolo, l’irresponsabile amico di Pinocchio . Per sopperire alla scarsa salagione viene dolcemente stagionato in ambiente fumoso e controllato. Da questo si capisce perché a noi piace tanto: è aromatico ma non piccante, un po’ come il pesto. La carne bovina perché sia morbida viene selezionata da manze mentre quella di maiale, magra, oggi lo è tutta ma un tempo no, è ulteriormente privata del poco grasso residuo, viene aromatizzata e speziata con pochi sapori e integrata con cubetti di lardo bianco, fornito da suini appositamente allevati. A questo punto, ben miscelata, viene insaccata in vero budello che, con una operazione manuale rimasta invariata nel tempo, viene poi “legato” con lo spago e non con i moderni elastici.

Subito dopo viene appeso ad insaporirsi in una stanza-essiccatoio al cui centro, una stufetta in ghisa costantemente alimentata con solo legno di quercia, effonde fumo. Un tempo, al posto della stufa c’era un falò sempre acceso allo scopo di impregnare di fumo l’insaccato nel breve tempo della sua permanenza. Questa è la fase più delicata affidata a uomini di grande esperienza e sensibilità, perché la durata è condizionata dal variare del meteo che con il suo mutare, impone d adeguare sia i tempi di affumicatura che di ventilazione, aprendo o socchiudendo le persiane del locale, adeguandoli anche più volte in un giorno, alle variate esigenze: e Dio sa quanto è mutevole il nostro cielo !

Poi, dopo qualche settimana di permanenza in appositi locali viene, da sempre, distribuito.

A Sant’Olcese quindi gli armadi per trattare gli insaccati ed i computer che imperversano nella grande produzione, non hanno ancora trovato posto.

Erano gli stessi fabbricanti che poi lo distribuivano ai nobili genovesi o agli armatori dei velieri che l’ordinavano per tempo; veniva loro consegnato a dorso di mulo come testimonia una vecchia polizza assicurativa gelosamente conservata, che garantiva il cliente sui tempi, la qualità e il bon esito del trasporto a destinazione.

Renzo BAGNASCO

(Foto di Carlo Gatti)

20 Marzo 2017

{jcomments on}

METTETE DEI FIORI NEI VOSTRI CANNONI

Mettete dei fiori nei vostri cannoni…

La portaerei CORAL SEA (classe Midway)

Dislocamento: 45.000 tonn – Lunghezza 295 mt. – Larghezza 34 mt. Velocità 33 nodi – Potenza 212.000 Cv. Equipaggio 4.104

Era il 1955 e ci fu dalle nostre parti, uno storico passaggio ravvicinato tra la portaerei americana USS CORAL SEA e un nostro prestigioso veliero.

La portaerei lampeggiò con il segnalatore luminoso: “Chi siete?”

La risposta fu immediata: “Nave Scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana”. La nave statunitense ribatté: “Siete la nave più bella del mondo”.

Molti rapallini di una certa età, nel sentire il nome CORAL SEA (Mar dei Coralli), hanno ancora oggi uno scatto d’orgoglio… non tanto per la famosa battaglia del Mar dei Coralli tra Americani e Giapponesi per la conquista del Pacifico, ma piuttosto per il ricordo dell’esplosione di una bomba al testosterone che ebbe come teatro la nostra città.

Siamo nel maggio di qualche anno dopo... Rapallo si sveglia al rumore dei cacciabombardieri che decollano e "appontano" sull’immensa portaerei americana Coral Sea che di notte, e alla chetichella, (come aveva già fatto Dragut), getta l’ancora nella rada di Rapallo. Non è un fatto insolito: nel dopoguerra molte navi militari USA arrivano nel Tigullio per ritemprare le energie degli equipaggi dopo lunghi mesi di alta tensione causate dalla “Guerra Fredda” tra USA e URSS.

Complice la bellissima giornata di sole, il Comando della nave ha già sbarcato un quarto del suo equipaggio che raggiunge l’incredibile cifra di 4.104 uomini.

Vista dall’alto, la passeggiata a mare sembra invasa da un’onda di marea bianca che rotola avanti e indietro al ritmo di Rock and Roll. L’inconsueto spettacolo va avanti fino al tramonto quando, improvvisamente, la lunga nave emette alcuni fischi prolungati. Nel silenzio generale si sente virare l’ancora e poco dopo, con una gigantesca fumata, la nave più potente dell’epoca avvia i motori, prende il largo e sparisce sotto l’orizzonte.

Dopo i primi minuti di stupore, c’è chi pensa ad una guerra imminente e chi, invece pensa, con largo anticipo, ad una notte di follia.

In quegli anni, gli allarmi di questo tipo sono frequenti: creano panico in tutti gli ambienti militari e civili, ma poi rientrano regolarmente nell’anonimato. Anche in questa occasione, il segreto militare nasconde le motivazioni di quella “fuitina” della Coral Sea di circa 24 ore. I marinai in libera uscita non se ne fanno certamente una croce! Quanto invece rimane tuttora nella memoria di molti rapallini di quell’epoca é ben altro!

La sosta di quel migliaio di marinai in vacanza forzata, genera presto un velocissimo tam tam paragonabile soltanto alla capacità di diffusione degli odierni cellulari. Un imprecisato numero di prostitute arriva con ogni mezzo da tutte le direzioni per consolare quell’ingente numero di marinai che osservano preoccupati l’orizzonte in cerca della propria famiglia che li ha abbandonati ad un triste destino.

Siamo ancora vicini a quella mezzanotte del 19 settembre del 1958, quando furono chiusi oltre cinquecento sessanta postriboli su tutto il territorio nazionale. La nostalgia è ancora nell’aria ed anche una certa voglia di… vendetta! Moltissime “lavoratrici del sesso” sono ancora disoccupate e mai rinuncerebbero a quella boccata di ossigeno.

La coordinatrice di questo inaspettato business italo-americano è la nota concittadina chiamata: “ROSA DEI VENTI”, una giunonica signora un po’ datata, che veste alla marinara e in quel nomignolo condensa il suo generoso programma che non bada alle provenienze dei clienti. Si dice che anche numerosi rapallini abbiano velocemente indossato le loro uniformi bianche della Marina per fraternizzare con i marines e parlare della “guerra fredda” in atto tra lo Stato ed i casini nazionali ormai in disarmo.

Che dire? Il resto della cronaca rientra nel rispetto della privacy! Tuttavia, possiamo tranquillamente sottolineare alcuni fatti a loro modo sentimentali:

-Rapallo si trasformò per una notte in una Waikiki nostrana al suono di ukulele, non di corni…

-All'indomani le acque del Golfo di Rapallo ebbero uno sponsor particolare di indubbia qualità: Hatù.

-La ballata di pace dei GIGANTI: “METTETE DEI FIORI NEI VOSTRI CANNONI”, chissà? Forse fu ispirata da quella selvaggia ammucchiata rapallina …

CARLO GATTI

16 Marzo 2017

FRANCO CASONI, l'ultimo intagliatore di polene

FRANCO CASONI

l'ultimo Intagliatore di POLENE

Tempo fa mi ha detto: "l'ironia è la porta di accesso alla libertà".

Farsi troppe domande, rimanere legati perennemente a qualcosa che non ci rende felici, stressarsi inutilmente per il lavoro... tutto ciò rappresenta la nostra gabbia quotidiana.

Ridiamoci sopra ogni tanto, prendiamoci di più in giro, facciamoci due risate dei nostri difetti o dei nostri sbagli.

Magari riusciremo a guardare il mondo con occhi diversi e il mondo ci risponderà in modo diverso.

Franco è stato definito anche così: “Con quella faccia un po’ così, con quell’espressione un po’ che ricorda un certo Dalì, Franco Casoni arriccia il baffo all’insù inseguendo il vento dei sogni che trasforma in polene, le seducenti regine dei naviganti”.

Franco Casoni, 68 anni, originario di Chiavari è uno degli ultimi maestri specializzati in sculture lignee navali.

Studio Fotografico Nevio Doz (Chiavari) info@neviodoz.com

Lo sviluppo costiero della penisola italiana e delle sue isole si aggira sui 7458 Km e presenta le forme più varie, proprio come il carattere dei suoi abitanti che vivono il mare in tanti modi, ognuno a modo suo, avendocelo dentro e subendone il fascino e gli umori. Franco Casoni è uno degli artisti più rappresentativi in fatto d’ironia!

Studio fotografico Nevio Doz (Chiavari) info@neviodoz.com

Oggi vi parliamo di questo personaggio del MARE che naviga sulle polene che intaglia e poi cavalca come nella bella di foto di Nevio Doz; un tagliamare un po’ speciale che sfida le onde con i seni prorompenti e le labbra conturbanti che esorcizzano l’ignoto oltre l’orizzonte. Un modo molto ironico d’affrontare la vita che è lo specchio della vita di mare.

Si è quasi capito che Franco Casoni vive in simbiosi con le sue polene, anche senza GPS e cellulare. Un filo sottile lo unisce alle sue creature che ha scelto tra i boschi incantati dell’Aveto, dove tutto mormora, aleggia e sospira.

Con quelle mani forti e nodose, “il Mastro Geppetto del Tigullio” compie la magia di trasformare folletti trascinati via dal loro universo mitologico in creature che via via prendono volti umani intagliati nel legno di quercia e di castagno. Spesso diventano polene pronte a vivere in un’altra dimensione, dove i monti e la schiuma del mare si uniscono in un erotico amplesso sulla scia disegnata dai delfini.

Franco, definito anche l’ultimo scalpellino, è un allegro poeta che si esprime a colpi di mazzetta, sgorbia e cesello.

Possiamo riassumere così la sua vita: scultore e artigiano, ha imparato a scolpire alla scuola d’arte, fondata dalla Società Economica. Nel primo dopoguerra il giovane ebanista trova lavoro nel laboratorio dell’artigiano Giuseppe Balma, e dopo qualche anno, presso la bottega di Antonio Gatti perfeziona l’arte dell’intaglio e in 10 anni completa la sua formazione artistica.

Studio fotografico Nevio Doz (Chiavari) info@neviodoz.com

“Le botteghe artigianali erano la vera scuola per i giovani, una fucina di mestieri dove si poteva esprimere la voglia di creare dai mobili alle sedie e persiane, dalle figure scolpite nel legno o nel marmo a quelle in metallo”. Con questa definizione, lo scultore chiavarese spiega come si forma un artigiano, mestiere oggi un po’ dimenticato. “La scuola d’arte, fondata dalla Società Economica di Chiavari, ha insegnato a molti ragazzi di questa zona varie discipline, dando loro una formazione non solo professionale, ma anche culturale. Si imparava l’intaglio, l’intarsio, il balzo dei metalli e la lucidatura dei mobili, e non mancavano sia l’insegnamento della storia dell’arte sia le teorie del disegno”.

Casoni negli anni ’70 incomincia l’attività in proprio, scolpisce opere che abbelliscono piazze e luoghi sacri. Tra le sculture a lui care, si ricorda il gruppo processionale della Santissima Trinità della parrocchia di Modica (RG), la statua di Giuseppe Garibaldi in marmo posta in Val Graveglia, terra d’origine degli avi dell’Eroe dei due mondi. E ancora il monumento al Presidente della Repubblica Sandro Pertini a Tribogna, ricavato da marmo iscioli (verde e rosso Levanto) e poi molti manufatti religiosi nelle chiese della Val Graveglia.

Con i viaggi in Bretagna e oltre oceano in compagnia del figlio, architetto e designer, Casoni trova gli spunti per realizzare sculture ispirate al mare e ai velieri d’epoca; incomincia a scolpire polene in legno di castagno e di quercia. “Ne ho scolpite più di una dozzina, - ci racconta - molte sono installate sulla prua di velieri tra cui il “Baboon”, vascello inglese; altre sono esposte in musei e nelle sale di palazzi antichi di Genova adibiti a mostre e convegni. Ho fatto moltissime mostre in giro per la Liguria e in Italia, ma anche in Bretagna e negli Stati Uniti.” Oggi queste realtà locali sono state inglobate nelle scuole professionali ed è scomparso l’artigiano che trasferiva all’apprendista quel sapiente addestramento utile a chi vuole intraprendere un mestiere caratterizzato dall’estrosità creativa ed una pregevole abilità manuale.

“DOPO LA MUSSA O MEGGIU MANGIA’ I SUN I RAIE RISCADEE!” La butta lì Casoni facendo il verso a una battuta del grande Elio Vito Petrucci, ironico poeta dialettale genovese del ‘900. “TI DIGI BEN TI CHE MANGEIVA E GAMBE DA TOA” incalza l’oste conoscendo lo storico appetito di Casoni. “MAI QUELLE DE UNA TOA VEGIA!” ribatte lui spazzolando con cura gli ultimi FRI-SCOE.

Ed ora andiamo ancora più alla scoperta del personaggio: U MAESTRU, come lo chiamano tutti a Chiavari.

Franco, raccontaci un po’ dei tuoi legni ispiratori…

“I nostri vecchi naviganti risalivano il Missisippi con le stive cariche degli scarti di lavorazione del PITCH PINE, il famoso pino dell’Oregon. Attraversavano l’oceano e scaricavano i tronchi a San Pier D’Arena. Servivano a realizzare i colmi dei tetti delle case liguri.

Mi commuovo pensando che dopo 300 anni, smontati e scartati dalle nuove tecnologie edilizie, arrivino sul mio banco di lavoro vivi come un tempo, magnificamente stagionati e pronti a ricominciare un’altra vita con la faccia di una polena! Il buon legno ha un’anima eterna!

Nei vecchi travi stanno scritte molte vite e disegnati i suoi volti. Sono una materia magica, evocativa, poetica e a volte esoterica che comunica attraverso i suoi profumi e le sue energie. Spesso sprigionano profumi inebrianti di resine fresche e vive che arrivano dal passato remoto! Ti fanno pensare e meditare. Osservo per giorni venature e nodi del legno. Quando lo sguardo è allenato ogni particolare diventa fonte di ispirazione. Poi è la materia stessa a guidare istintivamente le mie mani e gli attrezzi con i suoi disegni naturali.”

Dopo aver lavorato per tanti anni come ebanista presso il laboratorio del grande maestro Gatti, è successo qualcosa che era nell’aria, per meglio dire nelle tue mani… Di che si tratta?

Studio fotografico Nevio Doz (Chiavari) info@neviodoz.com

“Mi chiamano da Genova i curatori del restauro del “Baboon”, una splendida ‘goletta a gabbiola’ di 75 metri armata con tre alberi. Finalmente! mi dico: mi chiedono una donna e non il solito armadio! La prima polena è come il primo amore che non si scorda mai, e sta qui come se il passato fosse seduto allo stesso tavolo!

This sailing yacht BABOON is a 62 mt. l.o.a steel ship which was completely constructed at Feab Marstrandsverken and conceived by Lars Johansson. The substantial triple masted schooner BABOON is a particularly distinctive Sweden built superyacht which was launched to accolade in 1990. The firm of naval architecture who actualised this yacht's design on the yacht is Lars Johansson. Further, the interior styling was sucessful creation of Arredamenti Porto. She could be described as a modern triple masted schooner.

L’armatore inglese, un grande collezionista d’arte, mi chiede di rappresentare la moglie. Mi da un suo ritratto. E’ una donna molto bella e sofisticata: fanne una polena, mi dice! Parole magiche per me. Decido di rappresentarla come si usava a metà ottocento e lavoro giorno e notte per dare vita alla donna dei sogni di ogni uomo e marinaio: femminilità, capelli fluenti, seno prorompente, sguardo ammaliante e sensuale, l’iconografia classica della polena. Il giorno del varo installo la scultura sotto il bompresso. Ma qualcosa non va! Il marito imbarazzato mi dice che la moglie, indignata, non è stata tanto beneficiata da madre natura, anzi, è piatta!

Che fare? Non ho scelta. Scendo in acqua con il barcarizzo e vado a ridimensionare le forme con sgorbia, mazzetta e cuore in lacrime. I marinai osservano e commentano sarcastici lo scempio. Quel bendiddio a scaglie spesse finisce volteggiando a galleggiare nell’acqua del bacino di carenaggio. Mi sento l’attore grottesco di un film di Fellini. Manca solo il regista! Ma niente è casuale nel destino della vita. La mia polena viene più volte ripresa durante le scene di un gettonatissimo film di 007 con l’agente segreto che fugge inseguito dal controspionaggio russo proprio sotto il bompresso del Baboon.”

Una polena benaugurante per la Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che da anni attraversa il Mediterraneo per monitorare lo stato del mare italiano. L'ha realizzata lo scultore chiavarese Franco Casoni e consegnata al comandante, che l'ha legata e issata alla barca per poi “battezzarla” prima nel mare e poi con un goccio di vino rosso. Una tradizione marinara rivisitata dagli ambientalisti che sabato sera si sono ritrovati, prima della partenza alla volta della Toscana, sul molo del porto turistico di Chiavari: l'equipaggio della barca insieme ai soci del circolo chiavarese Cantiere Verde, presieduto da Massimo Maugeri.

Il lavoro di questo “ragazzo del 44”, nato a Chiavari ma parmigiano nel DNA, è stato un crescendo artistico. Leo Lionni, Emilio Prini e Merz, paladino dell’arte povera i suoi maestri negli anni del fuoco che brucia dentro all’inseguimento di una crescita artistica energica come la burrasca. Sostenuta sempre da una ricerca attenta e costante: “In questo periodo studio la postura delle mani nell’arte Bizantina.”

Studio Fotografico Nevio Doz (Chiavari) info@neviodoz.com

Il 2008 fu una annata speciale per la Mostra autunnale di Mare Nostrum. Lo scultore Franco Casoni presentò al castello cinquecentesco di Rapallo cinque polene da lui eseguite a grandezza naturale e di grande fascino. Nella stessa sala, il pittore di marina Marco Locci espose i suoi meravigliosi dipinti di navi.

Oggi che Marco ci ha lasciato, è ancora più difficile immaginare i due artisti rivieraschi, vivere separati su mondi diversi. I tratti artistici del loro essere sono simili e numerosi: la ligusticità interiore, l’amore per il mare, per la storia, per l’arte, per la musica, persino per la culinaria della nostra regione.

Anche Marco Locci era una "persona speciale" in tutto ciò che faceva: viveva e lavorava da artista. Aveva le sue regole e per chi non lo conosceva a volte sembrava scomodo e scorbutico, ma era soltanto Marco Locci, un uomo che non sapeva nuotare, ma era un autentico uomo di mare. Parlava di qualsiasi nave del passato e del presente come se ne fosse stato il capitano oppure il nostromo. Aveva un profondo rispetto per le navi e le trattava come persone, con la loro personalità e fisionomia. Donava loro il fascino che si erano meritate in mare e le arricchiva di quella atmosfera fumosa tipica dei porti molto trafficati che lui non aveva mai visto, ma che aveva immaginato da grande lettore e cultore di letteratura e storia marinara.

Franco Casoni, allo stesso modo, dà forma alle pietre d’ardesia, al marmo e al legno di Liguria; le sue idee diventano creature che si sposano col mare. Alla fine i due artisti arrivano a braccetto allo stesso traguardo: in mano hanno strumenti diversi, ma il loro percorso è identico, una rotta che parte in alto e da lontano come un lungo fiume che scende dalle montagne e si tuffa in mare: acqua pura e cristallina che solo gli artisti più sensibili sanno trasformare per dare corpo ai loro sogni.

Carlo GATTI

7 Marzo 2017