I SEGRETI DELL’ULTIMO “MAESTRO D’ASCIA” RAPALLINO

GIORGIO VIACAVA

Chiavari – Casa Gottuzzo – Piazza Gagliardo

Il maestro d’ascia Giorgio Viacava: “Ci vuole un mese di lavoro soltanto per rifinire l’ossatura del gozzo ligure”.

Lo sapevate che sul lago di Ginevra vi fu, nel Medioevo, una presenza di navi da guerra? Nel XIII sec. i Savoia avevano una flotta di galee ormeggiate nei porti di Villeneuve (VD) e di Ripaille (Thonon, F). E’ accertata anche la presenza di Cantieri Navali che le costruivano servendosi di personale altamente specializzato. Le galee genovesi erano il modello preferito dei Savoia che scelsero, per la loro supremazia navale, maestranze provenienti dai cantieri navali genovesi, non solo, ma é pure accertato che persino Rapallo inviò sulle rive del Lemano numerosi suoi figli, tra i quali due maestri d’ascia: Sacolosi ed Andreani, come ci ha riferito lo storico Antonio Callegari.

Il maestro d’ascia é una professionista le cui origini affondano nell’antichità più remota. Purtroppo di questi mitici personaggi, a metà tra l’artigiano e l’artista, ne rimangono pochi e sono introvabili. Costruire uno scafo preciso al millimetro presuppone anni di fatica e tanto amore per la costruzione navale. Esperienza, perizia e competenza sono tutti elementi che maturano nel corso del tempo, sotto la guida di maestri d’ascia più anziani, spesso nonni e padri che tramandano l’abilità nell’adoperare l’ascia da una generazione all’altra.

Il simbolo è l’ascia, ma non quella che deriva dall’immagine classica dell’ utensile. Quella marinaresca sembra una zappa, quindi appare come uno strumento rude: eppure nelle mani dei maestri essa diventa uno strumento di precisione perchè riesce a togliere anche un millimetro di legno. Oggi l’ascia e’ stata sostituita da mole a disco elettriche, eppure Giorgio Viacava continua ad usarla, per finiture eccellenti. Così la tradizione continua e viene tramandata.

Si parte naturalmente dal legno che il maestro d’ascia palpa e annusa per sentirne la vitalità e, come per magia, capta lo spirito della barca che sarà. Già! Tra breve faremo un rapido volo sulle tecniche “evergreen” del costruire in legno. Ne rimarrete affascinati!

Ancor prima che Giorgio spalanchi davanti agli occhi il ‘tesoro’ di attrezzi da lavoro che raccontano l’ingegno dei maestri d’ascia e dei calafati, è il naso a cogliere l’indizio dell’accesso ad un’altra dimensione, che profuma di sacro e profano allo stesso tempo. Quello della stoppa e della pece che stanno ai vecchi cantieri come l’odore d’incenso sta alle chiese, come il mosto sta alle cantine. Si percepisce nell’aria una specie di rito: “Benvenuti nel tempio della cantieristica navale, dove il culto della memoria si fa trasmissione di sapere, lotta contro il tempo, gli acciacchi e l’indifferenza degli stolti per consegnare alle nuove generazioni l’orgoglio delle radici”.

Asce, pialle, seghe, verine, raspe, magli, scalpelli … per ricordare quelli dai nomi risaputi che, basta citarli, richiamano le loro forme. “Sono di tutte le dimensioni, a misura di ogni intervento (anche per quelli in spazi angusti) e di ogni… braccia. Sì, perché a seconda della loro diversa stazza, a cominciare dalla lunghezza delle braccia, maestri d’ascia e calafati si costruivano l’attrezzo specifico, di cui erano gelosi”, racconta Giorgio, che ne puntualizza il valore: “Ogni attrezzo corrisponde ad un antenato, che qui continua idealmente a vivere … questi attrezzi sono intrisi del suo sudore, del suo sangue, del suo pensiero …” Ecco spiegata la sacralità del luogo!

Oggi si usano strumenti sofisticati per costruire le imbarcazioni o restaurarle, una volta le “armi” a disposizione di questi bravissimi artigiani erano molto più semplici: trapani a mano, seghe, verrine, vecchie mole ad acqua, cartaboni, cioè antichi strumenti per misurare gli angoli, asce di ogni forma.

Modelli di Galee

La nostra ricerca non ci ha portato all’incontro con i discendenti di Sacolosi e Andreani, ma ci ha fatto scoprire l’ultimo dei MAESTRI D’ASCIA della nostra città, Giorgio Viacava 64 anni, uno dei pochi superstiti, ancora operativi, che sia in grado di costruire una qualsiasi imbarcazione in legno, con le proprie mani, come si faceva un tempo in terra di Liguria.

Quali sono oggi i problemi più spinosi per un Maestro d’ascia?

Ci spiega Giorgio Viacava: “Nel piccolo ufficio del nostro cantiere, ho trovato alcune pagine appartenute sicuramente a mio bisnonno. Si tratta di un atto del 1546 riportato nel volume “Maestri e Garzoni nella Società Genovese fra il XV e XVI secolo”, in cui l’attività artigianale vedeva, almeno in questo settore, già allora problemi che oggi si sono mantenuti identici. Questa testimonianza in mio possesso, mi lega ancor di più al mondo dei miei avi perché rivivo con loro gli stessi tormenti… Esso recita:

“I consoli dei maestri d’axia – scrivevano gli artigiani del XVI secolo – et fabricatori di navi (galee) che già sono più di cento anni che fu costituita la lor mercede de soldi 8 dinari 4 il giorno e chiedono un aumento che tenga conto di quanto sia cresciuto le cose necessarie al vivere, le altre manifature de artificis, il ferro, le opere de ferrari e tute le altre cose che tute sono cresciute il dopio”.

Passano i secoli ma i problemi dei Viacava non mutano di molto, anche se nei tempi antichi le retribuzioni erano regolate da contratti e oggi si basano sull’andamento del mercato: ma il risultato é identico, l’artigiano non riesce mai ad essere retribuito in ragione del suo lavoro.

Gli Attrezzi del Maestro d’ascia e del Calafato non hanno età.

Come si può intuire, i Viacava sono legati al mare da generazioni che si perdono nella notte dei tempi. Di quel glorioso passato vi erano tracce nei monasteri che andarono, purtroppo, distrutte dagli stranieri che invasero l’Italia nel corso della sua storia.

Occorre risalire al 1800 per fare la conoscenza del bisnonno di Giorgio, originario di Portofino, del quale sappiamo che lavorò presso un importante Cantiere Navale nel porto di Genova come Maestro d’ascia.

Un documento datato 27 settembre 1921 rilasciato dall’Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Oneglia lo abilitava a costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate. Questa autorizzazione era importante ai fini della certificazione dei natanti da lui costruiti, oppure soltanto visionati durante la costruzione.

In seguito, con l’apertura del Cantiere Navale di Rapallo (zona Lido), fu assunto con la stessa qualifica e partecipò alla costruzione del brigantino oceanico CACCIN di 1500 tonnellate, del brigantino a palo ISIDE nel 1873, ma anche a costruire golette, leudi, rivanetti, motoscafi e lance.

Il bisnonno Giobatta Viacava (che farà battezzare col suo stesso nome il padre di Giorgio, fu un celebre maestro d’ascia. Lavorò dal 1940- al 1950 presso il Cantiere Navale Sangermano – Zona Cianté – lato mare del Ponte Annibale (Rapallo), dove attualmente si trova il ristorante “Bella Napoli”. Partecipò alla costruzione del PRIMERO 1° che oggi compare su tutti gli album di ricordi del Tigullio.

L’istantanea coglie Giobatta Viacava, padre di Giorgio, nella prima fase della costruzione di un “gozzo ligure”.

Seconda fase. Le costole sono montate

Ecco come si presenta lo scheletro finito di un “gozzo ligure” nella terza fase.

Il gozzo a vela finalmente in mare

Il rapallino Emilio Breda al timone del Gozzo ligure in legno con cui la Ditta Viacava partecipò con successo al Salone Nautico di Genova nel 1972.

Giobatta Viacava jr. era considerato un fenomeno, perchè in un mese aveva costruito un gozzo ligure di 4 metri, da solo. Egli tramandò la sua arte al figlio Giorgio, e dal capannone dei Viacava uscirono dei veri capolavori, gozzi e barche di ogni tipo che suscitavano l’ammirazione dei compratori. Il legno, inteso come materiale da costruzione, per i Viacava non aveva segreti. L’armonia delle linee, la robustezza della costruzione e la perfezione del prodotto, erano di altissimo livello e difficilmente ripetibili.

Giobatta mostrava eccellenti capacità nell’analisi della qualità del legno, con particolare riguardo al tempo di stagionatura. Egli sapeva sfruttare il materiale nel miglior modo possibile, seguendone il cosiddetto “gaibo”, cioé la forma originaria del pezzo, e adattandolo alle diverse parti dello scafo da costruire.

Il padre di Giorgio ebbe inoltre un notevole spirito imprenditoriale, perché seppe cogliere i cambiamenti in atto nella “nautica” di allora. Verso la fine degli Anni ’50 costruì un moderno capannone situato in località Ronco (Rapallo) da cui l’intera famiglia ripartì per una nuova avventura.

“Dal 1957 al 1995 – ricorda Giorgio – abbiamo costruito insieme 80 gozzi liguri. Nel 1972 abbiamo partecipato, con grande successo, al Salone Nautico di Genova”.

Il Cantiere Navale di Rapallo seppe costruire anche brigantini a palo oceanici. (Archivio Pietro Berti)}

Lungo l’odierna passeggiata a mare, dove questa è allietata dai giardinetti, prima di arrivare al monumento di Colombo, sorgeva un cantiere navale che nel 1865 raggiunse una notevole importanza. Vi si costruirono non solo tartane, golette e scune, ma anche grossi bastimenti di oltre 1.000 tonnellate, quali l’ISIDE, l’ESPRESSO, il GENOVESE, il FERDINANDO, il SIFFREDI, il GIUSEPPE EMANUELE ed il maestoso CACCIN di 1500 tonnellate, sotto la direzione di grandi costruttori navali come G. Merello, Graviotto ed Agostino Briasco.

Giò Bono Ferrari scrisse: “La strada delle Saline a Rapallo, quella dalla tipica porta secentesca, pullulava a quei tempi di calafati e maestri d’ascia. E v’erano i ciavairi con le massacubbie ed i ramaioli, nonché i fabbri da chiavarde per commettere i cruammi. E gli stoppieri, i ramieri e il burbero Padron Solaro, socio del camogliese De Gregori, che aveva fondachi di velerie, d’incerate e di bosselli.”

Beh! Oggi si stenta ad immaginare che la zona descritta, sia stata il cuore pulsante dell’industria e del commercio di Rapallo, quando anche la lingua, intrisa di termini marinareschi e mestieri ormai scomparsi, odorava di pece, catrame e rimbombava di echi medievali, ultimi sibili di un’era legata al prezioso legname da costruzione navale.

Cosa successe dopo la chiusura del Cantiere navale di Rapallo?

“La chiusura del Cantiere imposta dalle Autorità cittadine per ‘disturbi alla quiete… turistica’ indusse tutte le maestranze specializzate a mettersi in proprio per creare dal nulla piccoli cantieri-laboratori in cui poter continuare ad esercitare la loro arte”.

Per i Viacava di oggi, tuttavia, il problema ha più sfumatutre: é senz’altro così se si guarda la fabbricazione dei “gozzi” tradizionali in legno, é invece nettamente migliore se ci si riferisce alle nuove tecniche che utilizzano il vetroresina e che hanno sostituito quasi del tutto l’attività tradizionale.

“Abbiamo virato la nostra produzione in questo senso solo nel 1990 – spiega Giorgio – perché mio padre era molto legato alla lavorazione in legno. Intendiamoci, anche a me piace moltissimo, c’é una soddisfazione maggiore nel realizzare un bel gozzo di legno che nel preparare una barca in vetro resina, ma il mercato purtroppo condiziona anche le nostre scelte, senza contare la fatica ed il tempo che si impiegano per costruire una buona barca in legno”.

Fu così che l’antica stirpe dei VIACAVA, maestri d’ascia fin dal medioevo, decise di proseguire con l’unico mestiere che conoscevano a fondo e di inaugurare un proprio cantiere nella loro città.

L’antico e affascinante mestiere del maestro d’ascia, così come quello del calafato, ha trovato il suo più acerrimo nemico nei nuovi materiali apparsi prepotentemente sulla scena navale dopo il tramonto del legno da costruzione: il ferro, l’acciaio, la plastica, ed infine il vetro resina. Il gozzo ligure costruito in legno, come le altre imbarcazioni rivierasche senza età, non hanno più mercato e sono ricercate soltanto dai pochi appassionati della TRADIZIONE e, guarda caso, anche dai principali Musei marinari del Mediterraneo. Con loro stanno uscendo di scena anche gli ultimi maestri d’ascia e calafati che avevano negli occhi il mare e nelle mani nodose l’arte di come affrontarlo.

La memoria degli avi di Giorgio Viacava, come abbiamo visto, si perde nell’oscurità dei secoli, ma l’arte di famiglia, quella del MAESTRO D’ASCIA, non si é mai persa perché si tramanda geneticamente, anche senza saperlo, da padre in figlio. I segreti della costruzione navale in legno formano un patrimonio di conoscenze che resiste al tempo, alle guerre e ad ogni tentazione di cambiare mestiere, una eredità che deve restare in famiglia. Chi nasce maestro d’ascia preferisce morire nell’unico profumo di resina di cui si é nutrito.

Ci può narrare qualche segreto della sua vecchia arte?

“Ai committenti, ma talvolta anche a certi dipendenti, si può solo scarabocchiare la soluzione di un problema con il manico dell’ascia sulla sabbia, poi lo si fa sparire con una pedata… Il mestiere non s’insegna, lo si ruba con astuzia e pazienza – sorride di sottecchi Giorgio – Solo un padre, uno zio, un nonno, a volte un bisnonno te lo mostrano più volte spiegandoti alcuni “trucchi” per non fartelo sembrare troppo difficile, poi ti mettono alla prova osservandoti con pazienza… ma dipende da te mostrare che sei potenzialmente un “figlio d’arte”.

Passa il tempo ed arriva il giorno che commetti un errore, ma te n’accorgi da solo. – E’ l’arte che entra! – Ti sentirai dire. Da quel momento, punto nell’orgoglio, saprai cavartela da solo, per sempre!”.

Si prova un’emozione mistica nel varcare la soglia del tempio di un maestro d’ascia. Il culto della memoria si fa volano del sapere verso le nuove generazioni, da cui nasce la fierezza delle antiche radici.

Ogni attrezzo corrisponde ad un antenato, che qui continua idealmente a vivere … queste asce sono intrise del suo sudore, del suo sangue, del suo pensiero … Ecco spiegata la sacralità del luogo! Gli odori forti della resina, della stoppa e della pece stanno ai vecchi cantieri come l’odore d’incenso sta alle chiese, come il mosto sta alle cantine.

Nel lavoro del maestro d’ascia tutto é cadenzato da segreti e gelosia di mestiere! Dal fabbricare i propri utensili per entrare in qualsiasi “recanto” della barca in costruzione, alla scelta dei manici di legno (pero, melo, limone), alle misure (peso, lunghezza, larghezza) che devono essere armoniche con la sua stazza e con lunghezza del suo braccio. Ogni colpo d’ascia emana una nota musicale che racconta la storia di quel legno (vecchiaia, stagionatura, duttilità, qualità, prontezza d’impiego). L’ascia é affilata come il rasoio da barba. Nel tempo diventa l’estensione dell’arto del suo maestro di cui assume la stessa personalità. E’ solo paragonabile allo scalpello dello scultore, al pennello di un pittore. Se l’occhio ti tradisce e sbagli il “tocco”, devi ripartire daccapo.

Ha qualche ricordo di suo nonno?

“Mi raccontava mio nonno – riprende Giorgio – che gli avi maestri d’ascia d’un tempo, usavano scegliersi il legno per ogni loro esigenza di costruzione e si trasformavano in pellegrini… Non c’erano le autostrade e le ferrovie come al giorno d’oggi, l’unica via per raggiungere le foreste montane dell’Aveto era la mulattiera anzi le mulattiere a dorso di mulo. Da Rapallo dovevano valicare il passo della Crocetta, presso vicino al Santuario della Madonna di Montallegro, da qui scendevano a Coreglia in Val Fontabuona, proseguivano per San Colombano, aggiravano il fondovalle del monte Pissacqua e arrivavano a Borzonasca.

Da qui si snodava, in arrampicata, la millenaria mulattiera, una vera “arteria medievale”, che toccava le seguenti località: Squazza, Caregli, Gazzolo, Temossi, Villa Jenzi, La Pineta, Rezoaglio, Villa Cella (fino al 1550)- Foresta del Penna. Il percorso era molto trafficato per gli scambi commerciali che avvenivano tra la Liguria e l’Emilia, e era molto aspro per la conformazione del territorio.

La zona dell’Aveto, oggi Parco dell’Aveto (3.000 ettari), é il più montano dell’Appenino Ligure e ne comprende le cime più elevate fra i 1600 e i 1800 metri di altezza, quali il Maggiorasca (1.799 metri), il Penna (1735 mt), lo Zatta, l’Aiona (1.701 mt), il Groppo Rosso (1.593 mt). Vi erano altre mulattiere, forse più brevi, ma meno organizzate e controllate. Il vero problema per le carovane di muli carichi di merce preziosa era, però, di ben altra natura: il brigantaggio! Il rischio di perdere tutto, anche la vita, era altissimo a causa degli agguati improvvisi e ferocissimi di gentaglia senza scrupoli. Pertanto i convogli erano lunghi e partecipati nel tentativo di contrastare i “Fra diavolo” locali e per aiutarsi reciprocamente nel caso di perdite di animali e per soccorrere eventuali feriti.

Le vallate dell’Appennino rimbombano ancora di antichi rumors che raccontano delle guarnigioni di birri che avevano il compito di tenere a bada i briganti, benché la maggior parte di loro fosse in combutta con gli uomini di potere che li usavano per taglieggiare i mulattieri che trasportavano merci da un capo all’altro dell’Appennino… La musica cambia, ma i suonatori sono sempre gli stessi!!!

Il territorio di Santo Stefano d’Aveto, circondato da boschi fittissimi, era la culla di banditi leggendari che ancora alla fine del secolo XIX assalivano convogli isolati o troppo poco protetti tra il passo del Tomarlo, del Bocco e, poco più sotto, delle Cento Croci.

Questo è il motivo principale che indusse, per oltre un millennio, i nostri avi a scegliere la “rotta”: Chiavari – Borzonasca – Aveto che procedeva lenta, ma sicura.

Esisteva, per la verità, un’altra mulattiera che da Coreglia tagliava in diagonale il versante sud del monte Caucaso (1.250 mt.) che, dopo numerosi e ripidi tornanti, tra boschi di castagni, carpini, lecci, roveri di mezza collina, giungeva al Passo della Ventarola. Qui le carovane sostavano nell’antichissimo borgo che è visitabile ancora oggi, alcuni chilometri prima di Cabanne. L’incontro con le prime selve di faggi segnava il cambiamento di clima, l’aria si faceva fresca e non sapeva più di mare, ma di pascoli, fieno e conifere. Il terzo giorno, tra numerosi saliscendi, i mulattieri incontravano pioppeti, salici e nelle zone intermedie, anche frassini, carpini, aceri, ciliegi selvatici e i cerri giganteschi.

Villa Cella. La chiesa e il mulino.

Il loro obiettivo era ormai vicino: giunti a Villa Cella (1020 mt), dove esisteva un punto di ristoro ed assistenza dei frati Benedettini, i carovanieri affrontavano gli ultimi tornanti al Lago delle Lame e quindi al Penna popolato da milioni di abeti, pini e faggeti che compongono l’immensa e suggestiva foresta alpina.

Breve nota storica:

La foresta del Penna, anche se l’attuale impianto è frutto di recenti rimboschimenti, ha origini molto antiche. Le sue abetaie, pur mescolandosi al faggio e ad altre specie caducifoglie godono, a detta degli esperti, di una eccellente salute, la migliore in tutta l’area appenninica. La sua importanza fu grande anche in passato, quando i principi Doria difendevano a spada tratta il vasto patrimonio di pregiato legname che era alla base delle loro industrie navali. La regolamentazione del taglio dei boschi ed il traffico ad esso correlato avveniva con le cosiddette GRIDE. La più antica di queste “gride” è datata 9 agosto 1593 e proviene dall’Archivio Doria Pamphili di Roma.

“Per parte del Magnifico Commissario di Santo Stefano e d’ordine di sua S.E. si comanda che nessuna persona forestiera abbia ardire d’andar a tagliare qualsivoglia sorta di legname nelli boschi della giurisdizione di Santo Stefano tanto de qua da Ramazza come di là, ne meno di legnami tagliati levare dalli Boschi suddetti, sotto pena della galera ed arbitrio di S.E. et della perdita dei legnami et de bestie che le portassero o tirassero”. I vassalli per uso loro possono tagliare la legna, ma se qualcuno favorirà il taglio da parte di forestieri “incascheranno ne la medesima pena”.

Altre “grida” dello stesso minaccioso tenore furono proclamate nel 1601 e nel 1630.

“Arrivati sul posto i nostri avi maestri d’ascia incontravano gli amici boscaioli e scambiavano il sale, le acciughe sotto sale e la frutta di stagione con il formaggio locale, fresco e stagionato; non mancavano i profumati salumi che degustavano con lunghe bevute di vino proveniente dalla vicina Emilia”.

In via dei Remolari a Chiavari, nei pressi della Cattedrale, avevano sede i laboratori che producevano i remi per le galee genovesi utilizzando il legno di faggio proveniente dal vicino Monte Penna.

Questa forte richiesta di materia prima impose la creazione di sistemi di trasporto efficienti e sicuri che risolvessero il problema di come far arrivare dai monti a fondovalle i tronchi già sbozzati dei boscaioli. Dalle Lame, per esempio, partivano, a piedi, i “camalli” assoldati tra i montanari più robusti. Una volta giunti a fondovalle, le travi venivano trainate da buoi. Dal Monte Zatta, invece, era utilizzato un corso d’acqua sbarrato da barricate, a monte delle quali si accumulavano i tronchi, che poi venivano fatti trasportare dalle acque, aprendo e chiudendo le chiuse ad intervalli regolari.

Una volta consegnati i remi, spesso la Val d’Aveto forniva anche rematori. Ogni galea necessitava di 150-170 tra schiavi, prigionieri condannati ai lavori forzati, tra i quali si poteva inserire qualche brigante catturato proprio tra queste montagne mentre operava dandosi poi alla macchia. Ai rematori “forzati” si aggiungevano i cosiddetti “buonavoglia”, tra cui numerosi contadini o montanari che decidevano di arruolarsi volontariamente sulle galere specialmente negli anni di carestia. Infine possiamo aggiungere una categoria meno citata: i “sequelle”, uomini liberi provenienti dai feudi, che le varie comunità del territorio erano tenute a fornire al feudatario in caso di necessità.

Non sapevo che il mulo avesse avuto un ruolo così importante nella storia delle Galee genovesi. Credo che ai nostri lettori interessi anche questo aspetto. Ha dei ricordi?

“Certamente! Anche se devo fare appello ai racconti, per fortuna ancora nitidi, di mio nonno.

Il mulo è un animale dalle abitudini alimentari molto spartane, non richiede grosse attenzioni per quanto concerne l’alimentazione e riesce a digerire anche foraggi grossolani. Richiede razioni molto inferiori rispetto a quelle di un cavallo a parità di peso ed è per questo che ha riscosso tanto successo nel corso dei secoli. Il mulo è un animale dal carattere complicato, è resistente, paziente, coraggioso e ostinato. Ha inoltre un tiro infallibile. E’ preziosissimo in montagna e nelle zone caratterizzate da collegamenti e strade impervie. I muli riescono a percorrere circa cinque chilometri all’ora procedendo a passo lento in tutte le condizioni di strada e trasportando un carico pari al 30% del loro peso e possono marciare anche per 10-12 ore di seguito, arrivando a percorrere fino a 40 km al giorno. Per quanto concerne la potenza di carico, considerando che il peso medio di un mulo si aggira sui 450 chili, il peso massimo trasportabile dovrebbe aggirarsi intorno ai 130 chili. In generale, i muli riescono a trasportare grossi carichi per lunghi tratti, senza accusare il minimo cenno di stanchezza.

I muli sono animali estremamente longevi e possono lavorare anche per 30-50 anni. Il massimo del rendimento si ha a partire dai quattro anni di vita.

Il viaggio nella Val d’Aveto che ben conoscevano i nostri avi già nel medioevo, durava in media una settimana. La lunghezza del convoglio, la quantità del carico e le condizioni climatiche facevano la differenza”.

Breve nota storica: …. Dai Malaspina a Lepanto!

Il feudo di S.Stefano d’Aveto appartenne ai Malaspina dal 1164 fino al 1495, dopodichè, a causa di un progressivo declino provocato dalla disunione familiare, fu ceduto a Gian Luigi Fieschi, conte di Lavagna. I 52 anni di feudalità dei Fieschi, com’è noto, si conclusero con l’episodio passato alla storia come la “Congiura dei Fieschi” che fallì clamorosamente nel 1547. Il feudo avetano cambiò “padrone”. Carlo V lo regalò ai Doria e alla Repubblica di Genova.

Ultimo feudatario di Santo Stefano sarà Andrea IV che, travolto dal ciclone napoleonico, nel 1797 porrà fine alla Signoria dei Doria in Val d’Aveto.

Sul portale della parrocchia di Santo Stefano d’Aveto giganteggia l’immagine della Madonna di Guadalupe, protettrice del comprensorio avetano.

Tuttavia, la Val d’Aveto è legata al nome dei Doria anche per un singolare episodio religioso. La parrocchia di Santo Stefano é dedicata alla Madonna di Guadalupe (nella foto), venerata in paese dal 1802. Nel 1811 il cardinale Giuseppe Doria Pamphili Landi, venuto a conoscenza di tale culto, donò alla parrocchia una tela raffigurante la Vergine di Guadalupe, a lui pervenuta dai suoi avi. Il quadro, ora posto al centro dell’altare maggiore della Chiesa, fu dipinto poco tempo dopo l’apparizione della Vergine a Juan Diego avvenuta a città del Messico nel 1531.

Sul portale destro della chiesa appare l’immagine di Andrea Doria, con la seguente scritta: AMMIRAGLIO ANDREA DORIA GIA’ SIGNORE DEL CASTELLO EBBE IN DONO NEL 1535 DALL’IMPERATORE CARLO V L’EFFIGE DELLA GUADALUPE VENERATA IN QUESTA CHIESA.

Esso è “copia autentica” della miracolosa immagine originale e fu regalato dall’Arcivescovo Montufar al Re Filippo II di Spagna, il quale lo donò all’Ammiraglio genovese Gian Andrea I Doria (nella foto), poi signore di S. Stefano, che l’espose nella cappella della sua GALEA durante la BATTAGLIA DI LEPANTO (1571).

Ci parli un po’ della scelta del legname da costruzione.

Come nei secoli passati, tra la Caserma della Forestale del Monte Penna e il Passo dell’Incisa, esiste: LA SEGHERIA NEL BOSCO che è oggi al centro di un notevole programma nazionale di rimboschimento.

La scelta del legname in natura iniziava con l’aiuto dei boscaioli e segantini del posto che ben conoscevano le esigenze dei nostri maestri d’ascia. La ricerca accurata dei tronchi e dei rami che avessero già un avvio ricurvo, era prioritaria.

Dare la curvatura delle costole su cui applicare il fasciame costituiva un’impresa ardua, ma il maestro d’ascia conosceva i segreti per risolvere questo genere di problemi, come vedremo più avanti.

Il legname stagionato della Val d’Aveto era molto apprezzato, specialmente quello collocato nel fondovalle umido e ricco di corsi d’acqua.

Se ho ben capito i suoi avi acquistavano due tipi di legname per le loro costruzioni: quello che presentava un certo tipo di curvatura, idoneo quindi per trasformarsi in ordinate/costole e quello già dritto e stagionato per le travi longitudinali: chiglia, paramezzali, madieri, torelli.

“Esatto! La fase più delicata della costruzione di un’imbarcazione era la scelta del legno che doveva avere la sua giusta stagionatura. La vita e la longevità della futura imbarcazione dipendevano da questo importante elemento. Se il legno era ben stagionato, la robustezza e la salute dell’imbarcazione erano assicurate”.

Giorgio ci sveli ancora alcuni segreti sulla stagionatura.

“La migliore stagionatura del legname da costruzione navale si ottiene in due fasi: nella prima si immergono i tronchi d’albero nell’acqua di un torrente montano per almeno sei mesi affinché rilasci la sua linfa (tannino). Trascorso quel periodo, si entra nella seconda fase. Il tronco viene tagliato in tavole che vengono appilate e distanziate tra loro con traversine per favorire la circolazione d’aria. Da questo momento inizia la stagionatura che dura, come minimo, un anno.”

Come si ottiene la curvatura del legno?

“Come accennavo prima, uno dei problemi che il maestro d’ascia deve affrontare e risolvere é la piegatura del legno che sarà utilizzato nello scafo, dove le sue linee sono tutte ricurve per dare eleganza all’imbarcazione, per assecondare il moto ondoso e per ridurre la resistenza al moto in avanti, quindi per avere una buona velocità.

Prima di piegare il legno occorre riscaldarlo utilizzando un forno a vapore dotato di caldaia chiusa. Sulla parte superiore del forno é sistemato un tubo di grandezza adatta al legno da piegare. La temperatura deve raggiungere ed anche superare i 100°”.

Quanto tempo deve rimanere nel forno, per esempio, una futura costola?

“Dipende da molti fattori: la qualità del legno stesso, la sua stagionatura e naturalmente dall’esperienza e dai segreti del mestiere.

Quando la cottura é terminata, il legno viene estratto e piegato secondo la linea di una “sesta” disegnata in precedenza. Per ottenere la forma definitiva, il legno viene bloccato da morsi.”

Come si costruisce un gozzo ligure?

“Oggi non si va più nella Val d’Aveto a dorso di mulo, ma si va dal rifornitore con il camioncino. Noi siamo clienti della ditta MICHELINI & PORTUNATO (La Spezia) – Importatori di legname esotico: IROKOH (chiglia) – Mogano e Tek (interni) – Acacia (ordinate, madieri) – Pino da pineta (fasciame).

Il primo passo da compiere é il seguente: s’imposta la trave di chiglia che si ricava da un tavola di legno molto resistente come l’azobé o l’irokoh, legni africani che non vengono danneggiati dall’acqua; quindi si imposta la chiglia facendo un abbozzo di struttura che viene messa su cavalletti perché sia in bolla, in piano. A questo punto si forma la ruota di prora e il dritto di poppa da cui esce l’elica, quindi si mette tutto a piombo di poppa e inizia la lavorazione delle ordinate, cioé la struttura verticale della barca.

Le ordinate sono composte da “madieri” (primo innesto delle coste poggiandosi trasversalmente alla chiglia) che vengono fissati nella chiglia con dei perni, e sono poste ad una distanza di venti-venticinque centimetri l’una dall’altra, dipende un po’ dalla costruzione. Poi si mettono delle forme longitudinali che tengono tutta la struttura a piombo: questi paletti, infatti, tengono, fino alla fine della costruzione, la barca perfettamente a piombo, perché basterebbe che tre ordinate fossero piegate su un fianco per far sì che, una volta messo il fasciame, la barca risultasse più larga da una parte che dall’altra.

Si mettono quindi altre forme longitudinali per dare un avviamento a tutte le ordinate, e a questo punto la struttura é pronta per accettare la prima tavola, che é la prima in alto, detta “tavola di cinta”. Ah, un momento: prima della posa della tavola, bisogna fare, subito dopo aver messo tutte le forme longitudinali che man mano vengono tolte, le tre ordinate di prua e le tre ordinate di poppa, che non hanno il madiere perché si fissano al controruota e non alla chiglia, e che si chiamano “apostoli”.

Dopo la prima tavola, si procede a mettere tutte le altre, ma stando attenti a lasciare degli spazi fra l’una e l’altra: la lavorazione come si deve, prevede una tavola sì ed una no, perchè a quel punto la barca dev’essere lasciata riposare.

Tradizionalmente le barche si fanno d’inverno e quindi si lasciano riposare fino alle prime giornate di tempo asciutto, o addirittura in primavera, nell’inverno stesso, quando l’aria é proprio secca. Questo perché le tavole, benché siano fatte con legno stagionato, assorbono comunque un po’ di umidità e quindi bisogna dar loro il tempo di assestarsi prima di mettere le altre, che si chiamano “imbuoni”.

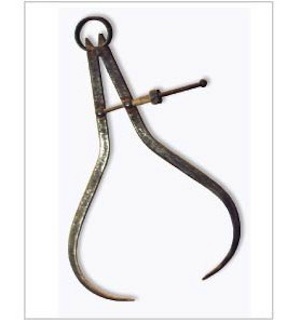

Per fare gli “imbuoni” bisogna innanzitutto costruire una sesta seguendo il filo delle tavole già messe, poi con il compasso si prendono le distanze tra l’una e l’altra della tavole già messe, e si riportano quindi queste misure sulla tavola già tagliata che diventerà l’imbuono. Solo che le tavole non possono essere tagliate… diciamo “normalmente”: la barca é tonda, come una botte, quindi se i legni si tagliassero in squadra, fra l’uno e l’altro rimarrebbero degli spazi. Allora, uno per uno vanno presi i “cartabuoni”: il cartabuono é lo strumento con cui si misura l’angolo, cioé di quanto è fuori strada una tavola, e il nome passa alla misurazione stessa.

“Nella costruzione navale, con riferimento a una generica sezione trasversale di uno scafo passante per una costola o ordinata (piano dell’ordinata o di garbatura), l’angolo diedro formato dal piano dell’ordinata stessa con la superficie esterna dell’ossatura; è funzione dell’andamento più o meno curvilineo dello scafo (nella zona prodiera il quartabuono, detto q. grasso, è maggiore di 90°, in quella centrale è circa uguale a 90°, verso poppa può essere uguale o inferiore a 90°, q. magro) e varia sia lungo il contorno della stessa costa sia da costola a costola.”

I maestri d’ascia, sebbene illetterati, riuscivano a fare meraviglie, con i loro attrezzi. Come il ‘gaibo’, (garbo); una catena di elementi di legno che, bagnata con acqua bollente, diventava strumento per dare forma e tracciare le ordinate, là dove il maestro d’ascia, anche in assenza di disegni, era capace di interpretare e realizzare elementi strutturali. “Sì, c’era anche chi era dotato di un talento particolare, quello di interiorizzare le forme della barca e riportarle su legno seguendo un processo che sapeva più di artistico che di artigianale” – conclude Giorgio.

Il sole é tramontato sul cantiere dei Viacava. Mi soffermo ancora un attimo nel suo angolo più antico. Le ombre di Sacolosi, Andreani e dei Viacava si piegano sulla chiglia dell’ultima galea. Un colpo d’ascia vibra nell’aria, si diffonde un profumo di rovere.

Colgo il saluto con un brivido!

GRAZIE Giorgio per questo “speciale” viaggio nel tempo!

ALBUM FOTOGRAFICO

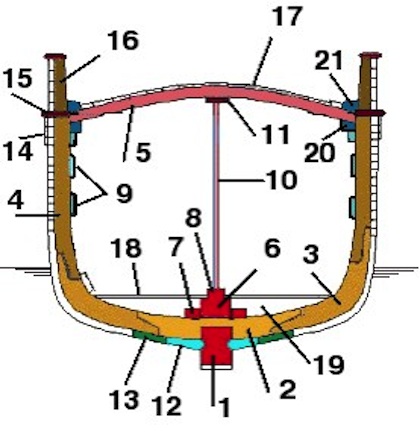

Terminologia tecnica della costruzione navale in legno

|

1. Chiglia; 2. Madiere; 3. Ginocchio; 4. Scalmo; 5. Baglio; 6. Paramezzale; 7. Paramezzale laterale; 8. Sopraparamezzale; 9. Serrette; 10.Puntello; |

11. Anguilla; 12. Torello; 13. Controtorello; 14. Fasciame di cinta; 15. Suola; 16. Parapetto; 17. Fasciame del ponte; 18. Pagliolato; 19. Sentina; 20. Dormiente; 21. Trincarino. |

GLI ATTREZZI

Dei Maestri D’Ascia

CALIBRO

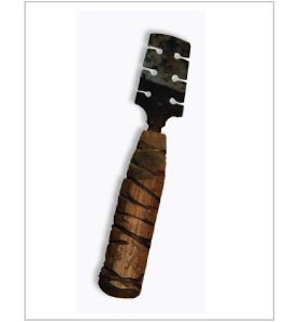

MAZZUOLO

COMPASSO

FILO A PIOMBO

PATRASSA

PARELLA

SCURE

MAZZA, BERTA O NONNA

ASCIATELLA

MARTELLO O BOZZETTO

SBOZZINO

ASCIA

FERRO DA STERZO

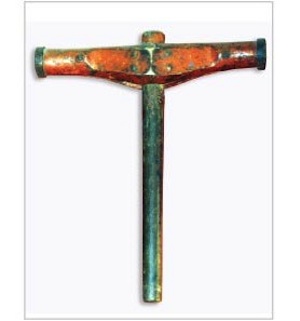

VERINA DA ALESAGGIO

CHIAVE A VITE

MAGLIO DEL CALAFATO

Uno degli strumenti più originali del Calafato è il maglio, una specie di martello di leccio o rovere, a due teste. Era fatto a mano ed ogni calafato aveva il proprio perché si doveva adattare alla forza e alla lunghezza delle braccia di chi lo usava. Ogni Calafato desiderava che il suo maglio avesse il “ciocco” più sonoro e il contraccolpo più valido di quello del suo compagno di lavoro. In prossimità dell’estremità della testa, viene inanellato un ferro che evita la rottura del maglio. Sul maglio c’é un taglio allo scopo di avere un effetto di ammortizzatore il colpo.

Ferri da calafato: i ferri venivano utilizzati per “pulire” la zona da calafatare, sia per allargare le commesure con dei scalpelli posti perpendicolarmente alle tavole e con raschini per asportare la vecchia calafatura. Successivamente coi i ferri a palella si “filava” la stoppa catramate nella fessura. Stoppa: Veniva inserita all’interno delle commesure con i ferri a palella, molto acuti per inserirla in profondità. Finita l’operazione con la palella occorreva compattare la stoppa con ferri dai tagli larghi chiamati “calca stoppa”.

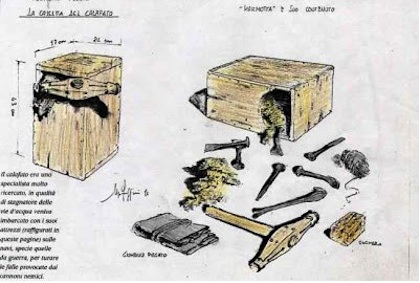

MARMOTTA

Oltre il maglio, il Calafato aveva un corredo di attrezzi tra cui una PARELLA, quattro ferri con numero diverso di canale, il CAVASTOPPA, il raschino. Gli attrezzi venivano conservati in una cassetta che si chiama marmotta.

Questa cassetta misurava circa 43 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 17cm di profondità. Da un’apertura a mezzaluna su un lato si estraevano i ferri del mestiere: dai ferri per pigiare le stoppe, alla stoppe, al maglio, al mazzuolo per picchiare sui ferri, ai pezzi di sughero per tappi e al grembiule per proteggere i pantaloni nel filare – la stoppa catramata. La marmotta era praticissima perché serviva anche come sgabello di varie altezze a seconda della posizione in cui si metteva in piedi, di costa, di piatto).

Il verbo “calafatare” deriva dal latino “cala facere” che significa fare calore per ripulire superfici incrostate da ripristinare; questa operazione veniva fatta sulle carene delle navi per impermeabilizzarle. Infatti il fasciame immerso (opera viva) veniva impeciato con bitume per proteggerlo e stagnarlo; periodicamente, per rinnovarlo o per eseguire riparazioni, doveva essere esportata la pece precedentemente applicata con il calore, cioè con il fuoco. Successivamente alla bruciatura, si eseguiva la chiusura stagna delle commensure delle tavole con stoppa cacciata dentro a forza, ed in seguito la carena veniva ricoperta con pece calda stesa con rudimentali pennelli, costruiti con pelli dl pecora legate ad un bastone ed immersi nelle pece calda liquefatta in un paiolo sopra un braciere. Le attrezzature per fare calore erano: fascine di stipa da ardere, le fraschiere (gabbie di ferro per contenere fascine ardenti che tenute vicino alla carene, bruciavano la vecchia impeciatura), un tripiede per il fuoco, una caldaia per le pece, un ramaiolo per raccoglierla dalla caldaia ed un imbuto per impecire le commensure delle tavole del ponte, lanate (cioè quella specie di pennelli fatti di pelle dl pecora). Nei cantieri e negli arsenali i calafati erano maestranze tenute in grande considerazione. Per la qualifica di stagnatore di vie d’acqua, il calafato, insieme al carpentiere, veniva imbarcato in numero vario sulle navi, soprattutto su quelle da guerra per intervenire prontamente a chiudere le falle provocate dalle palle di cannone dei cannoni nemici. Nelle navi durante il combattimento il calafato era sempre pronto a chiudere eventuali vie d’ acqua, con lastre dl piombo, uova di struzzo e simili. Le uova di struzzo erano grossi tappi in legno a forma conica usati per chiudere i fori nel fasciame provocati dalle palle di cannone.

Il calafataggio veniva eseguito nel seguente modo: dati i forti spessori delle tavole di fasciame le commessure venivano allargate per alcuni metri con lo scalpello posto perpendicolarmente alle tavole, poi con un raschino ad uncino chiamato “maguglio” veniva asportata la vecchia calafatura, se esisteva. Successivamente a colpi di maglio sul fuoco si filava la stoppa catramata per ridurla al giusto diametro e si inseriva la stessa nella fessura con i ferri a palella molto acuti per spingerla il più possibile in profondità. La stoppa era spinta nel commento non totalmente ma a segmenti l’uno di seguito all’altro in rapida successione di colpi di maglio ben assestati sulla testa del ferro. Preparati così alcuni metri si ripassava sempre con la palella e spingere tutta la stoppa ed a premerla; a volte con le profondità della commensura era necessaria anche una seconda passata di stoppa. Finita l’operazione con le palelle, la stoppa doveva essere compattata all’interno con ferri dal taglio largo chiamati “calca stoppa“. Questi ferri portavano nel taglio una rigatura e canale, semplice doppia o tripla secondo le larghezza della commensura. Anche questo lavoro di pressatura avveniva a colpi di maglio e quando la quantità della stoppe era molta e resistente doveva essere eseguita con un ferro calca stoppa simile ad un ‘accetta senza taglio con manico chiamato “paterosso” battuto con una mazza di ferro da 3 chilogrammi. Come abbiamo già visto, lo strumento più originale del calafato è il maglio, possiamo solo aggiungere che si tratta di un martello interamente in legno di leccio o rovere a due teste, con possibilità dl colpire sia da una parte che dall’altra; in prossimità della bocca (da colpire) vi è un anello in ferro che evita le spaccature del legno. Le dimensioni sono 33 cm di larghezza circa, con un manico di 38 cm, il peso è di un chilogrammo. In genere era fatto a mano ed ognuno aveva il proprio, perché si doveva adattare alla forza e alla lunghezza delle braccia di chi lo usava. ll rumore provocato dal martello creava sordità e spesso stress nervoso; i calafati, perciò, erano detti “sordi e maleducati”. Generalmente il calafato praticava solo quest’arte ma non era raro incontrare maestri d’ascia che sapessero esercitar egregiamente anche il mestiere del calafato. Questi erano gli operai più ricercati.

CALDARO DA PECE

TENDI COMANDO

MUSEO MARINARO TOMMASINO/ANDREATTA – CHIAVARI

GLI ATTREZZI DEL MAESTRO D’ASCIA E DEL CALAFATO

Foto di Gun Gatti

Questo martello, con le iniziali EG in rilievo, serviva ad Eugenio Gotuzzo per firmare le tavole che entravano nel suo cantiere. Bastava un colpo secco per marchiare qualsiasi tipo di legno.

Carlo GATTI

18 agosto 2016