TEMPO DI GUERRA ...amarcord 1

TEMPO DI GUERRA

AMARCORD...1

Mi ricordo di quando vidi per la prima volta le truppe americane arrivare al Castelluccio di Pegli, al ponente di Genova, dove allora abitavo. Fu la mattina del 27 Aprile ’45. Era una bella giornata primaverile di sole e si “respirava” un’aria strana, d’attesa. Dopo anni, non si sentivano più spari.

Seppur lentamente e tra mille difficoltà, la V Armata proseguì l’avanzata lungo l’Italia raggiungendo Pisa e dopo aver sfondato la “Linea Gotica” anche le altre città del nord tra cui Genova.

Avevamo saputo che la sera prima gli uomini della V Armata americana erano entrati in Genova, trovandola già liberata dai partigiani. Noi ragazzotti, il mattino dopo ci schierammo lungo l’Aurelia, là dove fiancheggia la ferrovia che la protegge dal mare. Eravamo accorsi per vedere gli americani, che per tante notti ci avevano tenuti svegli con i loro bombardamenti. Li conoscevamo solo attraverso i manifesti del “regime”, disegnati da Boccasile; in particolare quello < il liberator>, dove un ceffo, pilota negro, massacrava le nostre città. Ciò nonnostante non c’era risentimento tanto era l’odio e l’avversione verso i nazi-fascisti che ci avevano oppressi e coerciti. Tutto silenzio e i binari, raramente usati, arrugginiti. La strada era stranamente vuota, senza neppure le rare auto tedesche o i loro camion grigio-scuri; i mezzi privati, quelli, erano da tempo scomparsi a furia di ordinanze ostative imposte sia dalle Brigate Nere che dalla Wehrmacht. Solo alcuni medici potevano circolare avendo però i fari schermati e i parafanghi dipinti di bianco per individuarli. Finalmente a metà mattinata, in questa ovattata attesa, vediamo scendere lungo il rettilineo, una strana e buffa auto color senape simile ad una scatola scoperchiata, che in seguito imparammo a chiamare < Jeep>, quasi un cartone animato, occupata da giovanotti con divise attillate e con gli “anfibi” appoggiati al di fuori di quella “mezza” auto, mancante della parte superiore. Seguiva una colonna di grandi camion pieni di soldati festanti che, passandoci davanti, ci buttarono sigarette e cioccolata; dai mezzi usciva musica e per la prima volta vedemmo gli occhiali “ray ban”. Che contrasto con i nostri poveri militari indossanti sformate divise sdrucite e con i polpacci stretti da fasce che, se si allentavano, cadendo ti facevano inciampare; bastava correre un po’ perché ciò avvenisse o con i rigidi e anziani soldati richiamati della Wehrmacht, dagli stivaletti ferrati, sempre odoranti del grasso utilizzato per ammorbidire i loro accessori in cuoio, e di margarina spalmata sull’acidulo Roggenbrot. Gli americani, appena potevano, giocavano. Acquartieratisi nelle caserme abbandonate dal Regio Esercito ormai scomparso e poi da quello fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, che raggruppava in “Bersaglieri” i giovani di leva che non avevano il coraggio di andare con i partigiani ma decisamente ostili a continuare la guerra. Di loro né i padroni tedeschi ne le sanguinarie Brigate Nere si fidavano; li tenevano lì in quiescènza. Alcuni di quei locali erano, sino a due giorni prima, ancora occupati dai tedeschi. Gli americani, trascorrevano il tempo giocando tirandosi una palla, utilizzando grandi guantoni. Era l’esercizio per tenersi in forma con quello che poi conosceremo essere il “baseball”; altri leggevano i loro fumetti formato tascabile (quelli i cui eroi ancor oggi leggiamo) dalla caratteristica stampa che odorava di citrato. Tutti i confort, carta igienica e dentifricio compresi, li seguivano da sempre al pari dei loro armamenti e al vettovagliamento così come la posta, che veniva distribuita giornalmente. Il rancio poi, anziché versato nella italica gavetta con gli eterni rigatoni al monotono sugo di pomodoro, veniva servito nei vassoi a scomparti che permetteva ai singoli di scegliere nel vasto menù. Una cosa m’è rimasta impressa: il loro pancarré sfacciatamente bianco e il cibo che avanzavano. Se penso al menù del nostro esercito che ammetteva una sola variante: solo se ne avanzava potevi richiedere il bis. Bevevano acqua spillandola da loro sacche scure appese e disinfettate ad evitare possibili infezioni. Sulle loro bottigliette di birra, per la prima volta vedemmo la scritta < non conservare, buttare >. Dopo pochi giorni di stanziale permanenza, incominciò l’approccio con la cittadinanza; i più ardimentosi portavano a lavare la loro biancheria alle nostre donne e davano, per poterlo fare, elmetti pieni di benzina come se avessimo in casa il lavaggio a secco. La potevano portare perché i loro elmetti erano scodelle metalliche senza fori che si calzano su di un sotto-elmetto di fibra, completo di aereazione e adattamento alla testa. La benzina, rivenduta poi, valeva ben più di un pezzo del residuato caustico sapone di guerra. Spesse volte dalla biancheria passavano al letto, battezzando con un nuovo nome un vecchio mestiere: “segnorine”. Dei partigiani, quelli con il fazzoletto al collo, gli americani avevano paura e diffidavano, evidentemente frutto del loro indottrinamento; se in un Bar ce ne fossero stati, quelli non entravano.

A far rispettare al loro interno la disciplina, ci pensavano gli < MP>, eternamente in jeep e armati con lunghi manganelli di legno dipinti di bianco. La bianca fascia al braccio con la scritta <MP>, Military Police, li rendeva riconoscibili e temuti.

Tutti avevano camicie e pantaloni sempre con la riga: capimmo poi che quelle “righe” non erano il frutto di continue stirature ma rese stabili con la macchina da cucire. I loro graduati, contrariamente ai nostri e a quelli tedeschi carichi di orpelli, gambali e brillii d’oro, erano vestiti come gli altri soldati: unico ‘distintivo’ erano dei rettangolini dorati , uno o più a seconda del grado, fissati sulle punte dei colletti e sugli elmetti.

Il fatto che ricordi queste cose mi rattrista: sto’ diventando veramente vecchio. Mi consolo pensando però che, almeno, io le ho viste e vissute.

Renzo BAGNASCO

Rapallo, 17 Aprile 2014

LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…

LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…

TRA MITO e LEGGENDA

Dice che era un bell'uomo e veniva,

veniva dal mare... parlava un'altra lingua...

però sapeva amare … (Lucio Dalla)

LA MELORIA

Anche la farinata venne dal mare… un viaggio breve e fu portata da uomini “cazzuti” che sapevano amare anche la buona cucina!

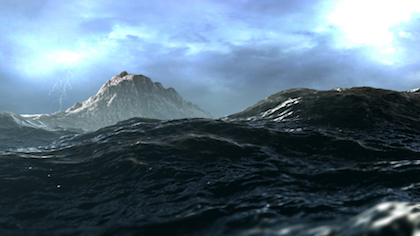

Una leggenda racconta che sia nata per pura casualità nel 1284, mentre infuriava la battaglia della Meloria che vide vittoriosa Genova su Pisa. Si racconta che le navi da guerra genovesi si trovarono coinvolte in una tempesta, ma é più probabile che la nave della farinata genovese sia stata colpita da un colpo di bombarda a pelo d’acqua… in direzione della cambusa. In ogni caso, si verificò una via d’acqua (termine marinaro che sta per falla) e alcuni barili d’olio e sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata.

Ciutòsto che röba avanse, creppa pansa.

(Piuttosto che far avanzare del cibo, mangiamo tutto anche se poi stiamo male).

Non c’era alternativa: morire di fame oppure abbuffarsi su quelle provvidenziali scodelle di purea di ceci, olio e acqua di mare. A questo punto il destino volle che alcuni marinai, miga tanto abbelinae, optassero per una terza soluzione e lasciassero questo composto al sole che asciugandosi si sarebbe trasformata in una strana specie di frittella. Alla fame non si comanda e i marinai si convertirono a quella sconosciuta pietanza scoprendo una nuova ricetta che, per puro caso, diventò famosa a partire dal quel lontano 1284 fino ai giorni nostri.

Venditrice di farinata genovese (inizi ‘800)

Rientrati vittoriosi nei caroggi Genovesi senza sole…, i marinai provarono a cuocere quell’impasto nel forno a legna. Il risultato fu eccellente e venne chiamato “l’oro di Pisa” per deridere i nemici sconfitti…

Secondo un altro “ciaeto storico” (pettegolezzo):

la farinata affonda le sue radici addirittura nell’antica Roma quando le truppe romane occuparono Genova e dintorni.

A quel tempo la farina di grano era considerata un lusso e i soldati preparavano questa pizza rudimentale con un impasto di farina di ceci e acqua, che poi cuocevano al sole, utilizzando i propri scudi come “forni”.

Prendiamo quindi atto che la farinata di ceci (fainà in dialetto) ha navigato, a fasi alterne, per oltre duemila anni da un porto all’altro, anzi da un angiporto all’altro essendo un piatto “povero” ma estremamente gustoso e nutriente che i marinai in franchigia gustavano passando tra i piaceri di un lupanare e l’altro.

Liguria, Toscana e Piemonte sembrano essere le culle della farinata classica per altro conosciuta anche in altre regioni italiane, magari con delle varianti locali vendute come apprezzati street food.

C’è però chi sostiene che i natali di questa specialità non si debbano alla Superba, ma alla Toscana, precisamente a Pisa. La sconfitta dei pisani é dura ancora oggi da digerire… naturalmente noi ci scherziamo! Ma loro no!

Che la farinata non si faccia solo in Liguria è vero, poiché la si prepara anche sulla costa francese, più o meno nei dintorni di Nizza, dove viene chiamata socca. Ma non c’é da meravigliarsi, Nizza é stata genovese fino al 1860. Si può trovare anche nel basso Piemonte, dove é conosciuta come bela cada. Vi propongo una originale testimonianza della mia amica Marilena, torinese di nascita:

"Proprio alla torta verde, sempre reperibile nei forni e in qualche macelleria, è dedicata una festa in concomitanza della fiera del Santo Cristo, che a fine aprile fa rivivere le storiche usanze di Nizza. Dove le sagre sono l’occasione giusta pure per assaggiare la belecàuda, altrimenti acquistabile in alcuni panifici: non è altro che la farinata - con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva - da cuocere in teglie di rame nel forno a legna e servire (come suggerisce il nome) “bella calda”. Esattamente come la serviva Tantì, che nel secolo scorso portava con una bicicletta a tre ruote la teglia con la farinata calda, un “tantì” indicava una porzione ed è diventato il soprannome del venditore ambulante."

Sulla costa della Toscana del nord viene chiamata cecina o torta di ceci.

Nel savonese la si fa anche con farina di grano tenero e viene chiamata farinata bianca.

Fatevi questa domanda: se la farinata si prepara in una regione e in tutte le zone ad essa confinanti, dove potrà essere nata? In attesa della vostra riflessione e di fonti storiche inoppugnabili, una cosa mi pare certa: ovunque sia nata, la farinata in Liguria è tradizione, territorio, cultura e appartenenza. Questo prodotto da forno viene eseguito in maniera eccelsa in tutta la Liguria, ma Genova è la sua città d’elezione.

Consegnata la farinata alla Storia di ieri … entriamo ora nella FARINATA di oggi e vediamo di capire qualcosa della sua “cosiddetta” semplicità la quale, come abbiamo visto, é intrisa di olio d’oliva e acqua salata, ma anche di tanti segreti mai confessati agli estranei della casta dei “sacerdoti” locali, i soli che possano tramandare la tradizione con riti di iniziazione di natura similmente religiosa …

Chissà se funziona ancora così? Ma di sicuro un tempo non lontano era proprio così!

CECI

Amedeo, quando andava per pagelli al largo di Rapallo, portava con sé un residuato bellico: la tanka di una Jeep Willys che riempiva di acqua di mare trasparente; la usava per l’impasto della farinata ma anche per fare il sale domestico, raro da reperire durante la guerra e nel primo dopoguerra.

Amedeo non era un “sacerdote”, ma le fisse per la farinata le aveva eccome … Si sentiva, per esempio, in competizione con il mitico fornâ (fornaio) Ö BANSIN della perla del Tigullio, verso il quale nutriva un complesso di superiorità …

Ogni tanto si partiva per il basso Piemonte, prima tappa Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove si compravano i ceci a seme grosso: il cece di Merella, il migliore del mondo?!? Se li faceva macinare… e si proseguiva per Gavi Ligure; la seconda tappa era dovuta alla scorta di vino bianco che, a suo dire, era l’unico vino in grado di convolare a nozze con a fainà. Secondo la filosofia del suo tempo, questi ingredienti facevano la differenza tra le due benemerite categorie in gara: il professionisti sapienti e i dilettante trìsti e belinoin.

Era dura stargli dietro… ma la farinata che usciva da quel forno a legna, disastrato dalla guerra, mi ritorna regolarmente in sogno ancora oggi!

RICAPITOLIAMO

La ricetta della farinata di ceci (tradizione ligure) possiamo riassumerla così:

E’ una torta salata, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extra vergine d’oliva. La farinata (fainà) é una prelibatezza che viene cotta nel forno a legna, in teglia (testo di stagno ramato), da cui il caratteristico colore dorato che assume con la cottura.

Pochi ingredienti con tanti segreti??? Avviamo l’indagine!

300 gr di farina di ceci

1 litro d'acqua

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale quanto basta

LE VARIE FASI

Dosi

Semplicissime: il rapporto tra farina e acqua deve sempre essere di 1 a 3. Vale a dire che per ogni etto di farina di ceci servono tre etti di acqua. Non dimentichiamo il sale, nella misura di circa un grammo ogni etto di composto: se la somma tra acqua e farina è 400 grammi, saranno necessari circa 4 grammi di sale, o poco meno.

Teglia

Nelle farinaterie si usa una teglia apposita, il cosiddetto “testo”, una grande padella rotonda a bordi bassi in rame stagnato, disponibile anche in versione casalinga con un diametro di 30-32 cm.

Se non avete il testo, potrete rimediare con una teglia da forno a bordi bassi, preferibilmente rotonda. Se invece non siete puristi fanatici della tradizione ma mirate alla sostanza, la classica teglia rettangolare andrà comunque bene.

Impasto

Una volta muniti di teglia e ingredienti, è il momento di passare alla preparazione. Mettete la farina di ceci in un’ampia ciotola e cominciate ad aggiungere l’acqua a poco a poco, sempre girando con una frusta per non formare grumi.

Siete tipi da poche storie? Allora prendete un frullatore a immersione e frullate per qualche secondo: avrete un impasto liscio e vellutato in pochi secondi. Aggiungente quindi il sale.

Per un testo di circa 32 cm di diametro, corrispondente a una teglia rettangolare di cm 40 x 20, le dosi indicative sono di circa 130 grammi di farina, 390 di acqua e 5 grammi di sale.

Riposo

Una volta fatto il laborioso impasto, bisogna farlo riposare, almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.

Durante il riposo, si formerà una sorta di schiuma in superficie: levatela con un cucchiaio, altrimenti brucerà durante la cottura.

Ci siamo quasi

Impasto pronto, riposo effettuato, forno caldo, anzi caldissimo. Non rimane che infornare. Non prima, però, di aver unto la teglia con un generoso strato di olio, dello spessore di circa due millimetri.

Girate bene l’impasto della farinata e rovesciatelo sulla teglia, allo spessore di circa un centimetro o poco più. Girate il tutto leggermente con un cucchiaio di modo da mescolare l’olio della teglia con l’impasto appena rovesciato. Se vi piace, aggiungete qualche ago di rosmarino.

Cottura

Non resta che aspettare: 10-13 minuti in genere sono sufficienti, ma ovviamente il tempo dipende dalla temperatura raggiunta dal vostro forno. Tenete presente che la farinata è pronta quando assume la classica colorazione dorata in superficie. E soprattutto, che non deve essere eccessivamente cotta, ma presentare l’interno ancora morbido e cremoso, e non asciutto e stopposo.

Sfornate e spolverizzate infine con pepe fresco, macinato al momento.

Il Vino

Con la farinata – a base di farina di ceci, olio, sale e pepe, cotta nel forno a legna ben si abbina il Coronata Val Polcevera, vino bianco sapido e fresco.

I consigli del nonno:

Ungi bene la teglia, cala la broda, metti l'olio, batti il fondo e inforna caldo-caldo.

Quando sopra si forma una crosta semidura (croccante) é pronta! Senza muovere la teglia, deve essere ben in piano quando cuoce, altrimenti resteranno zone crude e zone troppo cotte.

Preferiscila appena sfornata, praticamente ustionante e con una spolverata di pepe.

ALCUNI APPROFONDIMENTI NELLA PREPARAZIONE DELLA FARINATA.

LA PAROLA AGLI ESPERTI DI OGGI

"Io faccio la farinata da 17 anni e impasto tutti giorni 25 chili di ceci!"

I requisiti sono: morbida dentro e crespolosa in superfice.

La temperatura del forno deve essere da 300 a 350 gradi.

Il forno dove lavoro e profondo 240 cm. le teglie (testi) sono di 80 cm di diametro. Quindi ne posso infornare anche tre a temperature più alte.

Lo spessore della farinata deve essere 1 cm, poi dipende dai gusti se piace secca o morbida

ALCUNI TRUCCHI

Nelle nostre farinaterie, a seconda dell’area geografica, i legni più adoperati sono il faggio e la quercia. Talvolta il càrpino, ma questo è un prodotto che potremmo definire di scappatoia.

Faggio segato con corteccia

Diversi tipi di legno da usare nel forno a legna

Faggio

· FAGGIO: +fiamma / -brace. Ottimo rapporto qualità prezzo

Quercia

· QUERCIA: +brace / - fiamma. Fa una bella fiamma all’inizio poi lentamente si abbassa e trasforma in brace. La brace mantiene il calore a lungo.

· ULIVO: +brace +fiamma. Introvabile molto raro e caro.

· CARPINO Alternativa a basso costo al legno di quercia.

LEGNA DA NON USARE: Pioppo e Castagno perché scoppiettano, pezzetti di braci ardenti potrebbero finire sulla farinata durante la cottura, questa è legna da camino.

ABETE, PINO E RESINOSE contengono resine tossiche, inoltre trasferiscono odori estranei ai prodotti in cottura.

- È meglio adoperare legno italiano e se possibile con origine certificata, meglio ancora se fornita in un sistema di autocontrollo.

- Se serve fiamma molto vivace la legna di faggio va preferita a quella di quercia.

- Viceversa se occorre una brace più longeva e una fiamma meno incisiva l’ideale è la quercia;

- Prediligere legni stagionati almeno 8 mesi.

Il potere calorico del faggio a zero umidità è pari a 4.456 kcal/kg ma:

- 15% di umidità 3700 kcal/kg;

- 30% di umidità 2940 kcal/kg;

- 50% di umidità 1930 kcal/kg;

Carlo GATTI

Rapallo, Mercoledì 9 Maggio 2018

M/N BOCCADASSE, nacque dall'unione di due Liberty Ships

La M/N BOCCADASSE

Nacque dall'unione di due relitti di Liberty Ships

In una nostra precedente pubblicazione, definimmo i Liberty USA:

“Le navi che vinsero la guerra e poi la pace”

“L’operazione Liberty” prese il via il 27 Settembre 1941 con l’entrata in linea dell’ormai celebre “PATRICK HENRY”, e si concluse con la consegna dell’ultimo esemplare, il “RODA SEAM” del tipo “collier” (carboniero) il 13 Ottobre 1945 da parte del Cantiere “Delta” di New Orleans-Louisiana. Tra queste due date ne scesero in mare ben 2710.

Queste carrette dei mari furono costruite per compiere una traversata oceanica durante la Seconda guerra mondiale, tra gli agguati dei sottomarini dell’Asse, che agivano negli Oceani adottando la ben nota tattica “a branco di lupi”. In seguito a queste azioni belliche, affondarono circa 200 Liberty.

Subito dopo la fine del conflitto “i brutti anatroccoli”, come li definì F. D. Roosvelt, ripresero a navigare e i più longevi lo fecero dignitosamente per circa trent’anni, partecipando alla ricostruzione della flotta mercantile di quasi tutti i paesi belligeranti.

Nel 1945 si concluse una tragica guerra che fu combattuta in cielo, in terra ed in mare, lasciando ovunque distruzione, miseria e rovina.

Soltanto poche cifre sono sufficienti per mettere a fuoco un quadro spaventoso:

- nel 1939 la flotta mercantile italiana contava 3.3 milioni di tonnellate di stazza lorda per un totale di oltre 1200 navi.

- nel 1945 le navi superstiti erano ridotte ad un numero molto esiguo che non raggiungeva in totale le 200.000 tsl. Inoltre le strutture ed infrastrutture portuali erano distrutte ed inagibili, i fondali da sgomberare da centinaia di relitti e da bonificare per la presenza di migliaia di proiettili e bombe inesplose.

A questo punto cruciale della storia martoriata del nostro paese, era necessario reagire con fermezza alla pericolosa situazione di stallo, ed era oltremodo impellente chiamare a raccolta tutte le forze vive e disponibili sul territorio, per passare ad un rapido piano di ricostruzione.

In quel periodo in cui c’era solo da rimboccarsi le maniche, anche il cervello degli uomini più attivi esplodeva d’idee: non c’era nulla da buttare, ma tanto da recuperare, specialmente dai relitti che nel Mediterraneo erano presenti a migliaia, a tutte le profondità.

Da questa idea nacque la storia che ora andiamo a raccontarvi.

Siamo alla fine del 1946. La Liberty “Natahaniel Bacon” è in piena burrasca. Per chi non conosce le “Spiagge Romane”, ventose e senza ridossi, è portato a sottovalutare le difficoltà che le navi incontrano da sempre in questa zona di mare. In questo caso si tratta di una nave carica di scatolame, con scarsa potenza di macchina e quindi con poche possibilità di allontanarsi verso zone più calme. Le onde le imprimono forti movimenti di rollio e beccheggio, sollevano schiuma e limitano la visibilità. La zona non è stata ancora bonificata dalle mine più o meno vaganti ed il comandante è cosciente o forse incosciente di scarrocciare proprio verso una zona “rossa” pericolosamente infestata da questi terribili ordigni. Non ha scampo! Poco dopo si ode una deflagrazione immane: della Liberty galleggia solo la poppa che si allontana alla deriva.

La seconda storia prende inizio nell’aprile del 1948. Complice è sempre la burrasca.

la Liberty “Bert Willians”, va ad incagliarsi al largo del faro di Al Shrat nel Mar Rosso. Viene deciso il rimorchio a Genova, ma dopo un lungo, pericoloso e travagliato viaggio, quando finalmente si trova in Mediterraneo, s’incaglia nuovamente nelle vicinanze di Marsa Matruk (Egitto). Il mare finisce per un terzo l’opera di demolizione, a galla rimane solo la prua, rimorchiata in un primo momento verso il porto di Taranto e poi definitivamente verso il Porto di Genova.

Si sa: “quando il gioco si fa duro, in duri entrano in gioco”.

E furono senza dubbio dei duri gli uomini che pensarono di realizzare, con quei due tronconi galleggianti, un TERZO LIBERTY. La nave che risultò allungata di 10 metri, fu chiamata BOCCADASSE, da una famosa frazione balneare affacciata come un balcone sul mare di Genova.

Giunti a questo punto, ho scelto il servizio più completo che ho trovato su questa operazione. Si tratta di un breve estratto dell’ articolo:

La tecnica che Genova ha dimenticato /La STORIA

di Alberto Quarati – 08 Marzo 2016.

Tratto dalla Rivista SHIPYARD & OFFSHORE

“Le vecchie dinastie vennero affiancate da nuove società di navigazione, alcune destinate a dominare il mercato, altre semplici meteore. Della Industriale Marittima - che ordinò la “Boccadasse”, prima e penultima nave costruita con la prua e la poppa di altre due - rimane solo una citazione presso l’archivio storico della Banca commerciale italiana.

Il creatore della “Boccadasse”, nel 1950, fu Angelo Cassanello, direttore delle Officine meccaniche navali Campanella, allora nel pieno dell’attività. Pietro Campanella, figlio del fondatore Tito, è stato presidente degli industriali genovesi nel primo dopoguerra, e lo stesso Cassanello sarebbe stato tra i fondatori dell’associazione dei riparatori navali. Gli stabilimenti di Savona e Genova (uno per costruire le navi, l’altro per ripararle) erano ancora lontani dalla crisi degli anni Ottanta, dai passaggi di proprietà, dalle divisioni. Il lavoro delle maestranze genovesi dirette da Cassanello produsse quella che gli americani battezzarono “super-Liberty”, una nave di 136 metri in luogo dei 127 standard, e circa 7000 tonnellate di portata lorda.

La novità stava anche nel modo con cui l’operazione venne condotta, cioè tramite elettrosaldatura, e la società che ha fornito questa tecnologia - la svedese Esab - è l’unica realtà ancora esistente tra i protagonisti di questa storia. Per diverso tempo la “Boccadasse” ha navigato per i mari di tutto il mondo, fino al suo smantellamento del 1962, alla Spezia”.

Concludiamo con alcune osservazioni:

Da quell’operazione siderurgica di grande impatto ingegneristico, sono passati 66 anni densi di grandi evoluzioni nel settore navale. Tuttavia, lo straordinario esperimento della BOCCADASSE, è degno di essere ricordato perché fu il primo, nell’era moderna, di una lunga serie di “allungamenti” eseguiti su navi passeggeri, petroliere e container per renderle più “economicamente competitive”.

All’epoca della BOCCADASSE, l’obiettivo era quello di creare navi che fossero in grado di far circolare merci, unica vera “linfa vitale” per la ripresa dell’economia del mondo, oggigiorno gli allungamenti, frutto di quella antica esperienza genovese, sono sempre di moda, ma l’obiettivo appare rovesciato nel suo significato: occorre favorire la massima circolazione di merce con poche navi.

Questo fenomeno si chiama: GIGANTISMO NAVALE ed impensierisce il mondo moderno per le sue cruciali controindicazioni.

Sul sito di Mare Nostrum Rapallo abbiamo affrontato questo problema con molti servizi mirati che trovate in NAVI E MARINAI - Sezione Mondo Marittimo.

Carlo GATTI

Rapallo, 27 Settembre 2016

LA VIA DELLE SPEZIE

LA VIA DELLE SPEZIE

Le antiche vie delle SPEZIE terrestri e marittime

Un po’ di Storia:

Enrico il Navigatore

Il principe portoghese Enrico il Navigatore fu l’ideatore ed il promotore della ricerca di una via marittima per l'India che fu realizzata con la missione di Vasco da Gama nel 1498. Il successo di questo progetto significò fin dall’inizio l’eliminazione di quella vasta gamma d’intermediari composta da commercianti arabi, persiani, turchi e veneziani, che gravava sul prezzo delle spezie orientali insiemi agli elevati dazi richiesti dall'Impero Ottomano.

I Portoghesi per primi, attraverso la circumnavigazione dell’Africa aprirono una nuova via marittima che consentiva di raggiungere l’Oriente evitando l’attraversamento dei Paesi arabi. Ciò comportò la decadenza di fiorenti città commerciali, come Antiochia e Alessandria.

La rottura del monopolio commerciale di veneziani, turchi e arabi nel commercio delle spezie ebbe, come conseguenza immediata, il calo dei prezzi che produsse il rialzo della domanda e dell’offerta. La seconda ripercussione a livello mondiale di quell’epoca, si ebbe con la consapevolezza che l'apertura della rotta marittima avrebbe segnato la fine di un’epoca riducendo al minimo l'importanza delle antichissime rotte terrestri come la Via della seta e la Via dell'Incenso e la via transafricana.

A partire dalla fine del XVI secolo, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali (Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC) riuscì a conquistare un gran numero di basi portoghesi nell'Asia orientale e a portare sotto il loro controllo la Rotta delle Spezie, che da allora in poi aveva come snodi principali Batavia (l'odierna Giacarta) in Indonesia e, dall'altra parte, Anversa e Amsterdam.

La ROTTA DELLE SPEZIE - Fu quindi aperta da esploratori portoghesi tra il XV e il XVI secolo.

Posizione delle Molucche (Maluku) – (verde chiaro) - ad EST dell'Indonesia

Carta generale delle Indie Orientali

Una delle tante isole di Banda

Mappa delle isole MOLUCCHE (Maluku Utara)

Dall'Europa all'India, proseguiva fino alle Isole delle Spezie (Molucche-Indonesia). E’ stata la via marittima più rappresentativa dell’espansione europea nel mondo e del colonialismo, in parte ottenuta con l’uso della forza militare. Queste isole offrono numerose opportunità: distendersi sulla sabbia bianca a Ohoidertawun o Pasir Panjang, ammirare il tramonto da Pulau Ternate contemplando i raggi dorati del sole che risplendono sul vulcano ammantato di fitta giungla della vicina Pulau Tidore, scoprire idilliache spiagge deserte e tracce della seconda guerra mondiale sulle isole disabitate intorno a Morotai.

Volendo seguire il percorso dell'originaria Via delle Spezie, occorre visitare le dieci Isole Banda, un minuscolo ma incantevole arcipelago. Nel Medioevo la preziosa noce moscata veniva prodotta quasi esclusivamente sulle Banda. Gli abitanti del posto la cedevano ai mercanti arabi, cinesi, giavanesi e bughinesi in cambio di cibo e abiti, ma la situazione cambiò rapidamente quando arrivarono gli europei (i portoghesi nel 1512 e gli olandesi a partire dal 1599), che pretesero il monopolio.

Porti scalati dalle navi “Indiaman” in Estremo Oriente

PERCORSO – La prima parte della navigazione iniziava da Lisbona fino a doppiare il Capo di Buona Speranza, risaliva le coste dell’Africa orientale e, attraverso il Mare Arabo, raggiungeva le città di Goa, Calicut, e Cochin nel Malabar (costa occidentale dell’India). La seconda parte “commerciale” della Rotta delle Spezie proseguiva circumnavigando India e Ceylon, attraversava il Golfo del Bengala, lo Stratto di Malacca (tra Indonesia e Malaysia), il Mar di Sonda (tra Sumatra e Java) e il Mar di Banda fino alle Isole delle Spezie: Ambon, Tidore e Ternate. (Vedi carta Molucche)

COMMERCIO – Su questa rotta dell’Estremo-Oriente, le navi venivano caricate soprattutto di spezie come il pepe, i chiodi di garofano, la noce moscata e la cannella. In Europa questi prodotti avevano un valore commerciale immenso, poiché non servivano solo per insaporire i cibi, ma venivano utilizzate anche per la produzione di farmaci e dei profumi. Altre merci importanti erano la mirra e l'incenso.

Spezie indiane

Suk di Marrakesch - Marocco

Marrakesch

Spezie in un mercato di Istambul (Turchia)

Zafferano indiano in un mercato del Cairo (Egitto)

Spezie in un SUK del Magreb

In un Suk del Nord Africa

Campionario di SPEZIE a Giacarta (Indonesia)

Spezie a Dubai

Spezie Indiane

Polvere delle “Cinque Spezie Cinesi”

La Polvere cinque spezie o polvere delle cinque spezie è un tradizionale miscuglio de spezie utilizzato in origine nella cucina cinese e poi diffusosi in altre cucine orientali, ad esempio in quella vietnamita.

CONCLUSIONE

Nel 3000 a.C. erano già note 5.000 spezie, nel Medioevo il pepe era usato come moneta. A Firenze si quotavano radici, erbe e semenze. Tuttavia desideriamo aggiungere ancora qualcosa sulla curcuma, in quanto é oggetto ancora ai giorni nostri di studi scientifici molto interessanti.

La curcuma nella cura del cancro (Dal web: Studenti)

La curcuma delle Molucche

La curcuma è una spezia dalle molteplici virtù e la curcumina, pigmento naturale contenuto appunto nella curcuma, e responsabile del colore giallo del curry, è oggetto di ricerche particolari in materie di salute. Fra le sue preziose proprietà è stata, infatti, recentemente annoverata la capacità di rallentare lo sviluppo di alcuni tumori come il cancro.

Seppur lo studio sia ancora in fase di sperimentazione, la propensione a ritenerla attivamente positiva in questo campo, apre sicuramente nuove speranze sul fronte della ricerca anti cancro. Le premesse di questi studi sulla curcuma, rilevano come la spezia in questione sia capace di esercitare un effetto anti-cancro grazie alle sue ben note proprietà antinfiammatorie. Una recensione del 2011 pubblicata nella “Gazzetta della National Academy of Sciences”, ha rilevato che quasi il 25% delle forme tumorali sono causate da infiammazioni croniche; queste infiammazioni provocano l’aumento di una molecola, l’RNA-155, responsabile dell’abbassamento dei livelli della proteina addetta alla riparazione del DNA danneggiato. La curcumina è in grado, secondo alcuni studi, di ostacolare questo processo distruttivo, riportando le cellule al loro equilibrio.

Questo potere specifico della curcuma è stato scoperto dai ricercatori del Jonsson Comprehensive Cancer Center dell’Università della California, i quali hanno evidenziato l’azione anti-cancro della curcumina soprattutto in relazione ai tumori della zona cervico-facciale. La dottoressa Marilene Wang, coordinatrice dello studio, ha affermato che la curcumina opera nella bocca dei pazienti affetti da tumori della testa e del collo, riducendo le attività che promuovono la crescita del cancro.

In questa specifica ricerca sono stati presi 21 pazienti, con tumore alla testa o al collo, ai quali è stato prelevato un campione di saliva, prima e dopo la masticazione di due compresse a base di curcumina. Trascorsa un’ora è stato prelevato un altro campione di saliva. Contemporaneamente è stato condotto lo stesso esperimento su un gruppo di controllo, formato da 13 soggetti affetti da carie dentale e 5 soggetti sani. I risultati hanno evidenziato che mangiare curcumina mette in contatto cancro e saliva, riducendo i livelli di citochine (molecole proteiche che presentano sovente alti livelli in stati tumorali) collegate alla crescita del tumore.

Ovviamente la straordinaria capacità della curcuma nella cura del cancro, ancora in fase di sperimentazione, non può sostituire le terapie tradizionali, scientificamente comprovate, ma può sicuramente svolgere un’importante azione preventiva e di supporto. Infondo unire sapore e salute può diventare una buona e sana abitudine per noi occidentali, arricchendo i nostri piatti con spezie che oltre a rendere la cucina deliziosa contribuiscono al benessere dell’organismo. Questa scelta di vita può risultare utile e benefica per qualsiasi persona, ancor di più in persone sottoposte a un maggior rischio per abitudini di vita, come i fumatori e i bevitori, o affette da patologie specifiche come i portatori di HPV.

GATTI Carlo

Rapallo, 18 settembre 2015

LE SPEZIE IN CUCINA - OGGI

ANICE STELLATO - l’albero, chiamato “badiana”, è originario della Cina e del Nord Vietnam e se ne usano essenzialmente i frutti a forma di stella. Si utilizza per aromatizzare aperitivi, “vin brulè”, pane speziato cioccolato ma anche pesce.

CANNELLA - proviene dallo Sri Lanka e se ne utilizza la scorza. Profuma qualunque dolce a base di frutta (strudel, crumble) o the, cioccolato e il classico vin brulé”.

CARDAMONO – pianta tropicale che vive principalmente in Nepal.Dal gusto vagamente di menta, lo si utilizza nei dolci per insaporirli e come spezia nelle carni o il riso.

CORIANDOLO - origine Europea e Marocchina; se ne utilizzano le foglie e i semi. Indicato per insaporire qualunque verdura, pesci e carni.

CUMINO - proviene dal Nilo ma è coltivato ormai tutto attorno al Mediterraneo e se ne utilizza il seme. Insaporisce i formaggi cotti, le carni, le verdure; indicato per carote e/o patate al forno.

CURCUMA - origine indiana e zone tropicali. Sostituisce, a basso costo, il colore dello zafferano, avendo però un sapore quasi ininfluente. Colora riso o semola (cuscus) o brodo o pesci o verdure cotte. In combinazione con lo zafferano, ne incrementa il colore.

CURRY - miscela composta in Estremo Oriente, non appartiene alle spezie naturali ma è un’insieme di droghe; molto vari ne sono quindi i gusti, determinati dalla diversa percentuale dei componenti che lo formano. Indicato per quasi tutti i tipi di “umidi”.

GAROFANO - sono coltivati in India, Malaisia e Madagascar e se ne utilizzano i fiori immaturi essiccati. Insaporiscono brodi, stracotti, brasati, marinate, selvaggina da pelo e conserve sott’aceto; indispensabile nel “vin brulè”

GINEPRO - proviene dal Nord e se ne utilizzano le bacche. Insaporisce la cacciagione, le marinate, gli arrosti, i cavoli crauti ecc.

MACIS - è il rivestimento esterno della noce moscata. Essicato e polverizzato, anche se meno profumato di quella, può sostituirla. Il suo vero uso è però in salumeria e nelle miscele per formare altre spezie.

NOCE MOSCATA - proviene dalle isole Molucche, dall’india e dalle Antille e se ne utilizza il nocciolo essiccato mentre, dalla polpa che lo ricopre, se ne ricava il macis (vedere). Insaporisce tutti manicaretti a base di uova e di formaggi, come bechamel, soufflè, gratin di verdure oppure per aromatizzare biscotti, cakes, panpepati e “vin brulè”.

PAPAVERO - proviene dal Medio Oriente e se ne utilizzano i semi azzurri. Lo si incontra sul pane, nei dolci, con lo yogurt, il miele, miscelato alla pasta di certi formaggi, ecc.

PAPRICA - nasce in Ungheria ma oggi è difficile distinguerla dai peperoncini piccanti che colà esportiamo, per poi tornarci con il nome di “paprica”. Profuma tutte le ricette di carne che si vogliano insaporire oppure nelle minestre, o nelle verdure o nel pollo allo spiedo.

PEPE - quello nero, il verde e il bianco si ricavano dalla stessa bacca della omonima pianta a seconda di quando, nella stagione, lo si raccoglie e lo si essicca. Il rosa è originario del Brasile mentre quello rosso, pepe non è, e dovrebbe chiamarsi <pimento della Giamaica>. L’uso è a tutti noto ma forse lo è meno il suo potere irritante delle mucose interne, ben più del nostrano peperoncino.

SESAMO - nasce in India, Indonesia, Africa e Cina e se ne utilizzano i semi. Nota la spolverata per insaporire i pani, tostati con le verdure o con insalate, sul pesce o su spiedini di carne prima di cucinarli. Molto presente nella cucina siciliana

VANIGLIA – è originaria del Messico ma oggi viene coltivata anche in Madagascar, Isole della Reunion e Tahiti ed è simile ad lungo fagiolino che, lavorato ed essicato, si presenta come quella che conosciamo. Profuma il latte, le creme, soufflé, charlotte, torte, biscotti e le uova; miscelata allo zucchero diviene zucchero vanigliato. Non tutti sanno che le bacche si possono riutilizzare più volte; basta recuperarle e sciacquarle.

ZENZERO - originario dell’Asia tropicale e della Giamaica; se ne utilizzano i rizomi. E’ componente essenziale in molte misture come il Curry e profuma piatti di pesce o carne oppure biscotti, cakes,panpepati, ecc. Lo si può anche candire.

a cura di

Renzo Bagnasco®

da <<GARGANTUA, idee per cucinare>> edito da Panesi Edizioni, in versione a-book

ANNI '60 - RICORDI DI BORDO E DINTORNI...

ANNI '60

RICORDI DI BORDO E DINTORNI...

Breve introduzione.

I marittimi non amano raccontare i propri trascorsi in mare perché pensano di non essere capiti dai “terrestri”... Ma come ben sappiamo, ogni regola ha le sue eccezioni, il comandante Nunzio Catena é una di queste.

Il saggio che oggi ci dà in lettura, riporta indietro di mezzo secolo le lancette dell’orologio facendo rivivere i personaggi di bordo con le loro mansioni sulle “carrette” dei mari. Nunzio é stato imbarcato su quei “brutti anatroccoli” come Roosevelt definì i LIBERTY nella cerimonia del primo varo. Pochi naviganti del Nuovo Millennio conoscono l’epopea di queste navi che furono costruite e montate in pochi giorni nei cantieri USA, con l’obiettivo di rifornire l’Europa in guerra. Esse dovevano compiere soltanto una traversata atlantica, ma per molte di loro, la carriera terminò con la demolizione verso la fine degli anni ’60. In un’altra sezione del sito di Mare Nostrum Rapallo, abbiamo riportato una serie di articoli dedicati a queste navi definendole:

“Le navi che vinsero la guerra e poi la pace”

Alcune Liberty furono rimotorizzate e trasformate internamente per il trasporto di auto-FIAT dall’Italia agli Stati Uniti adeguandosi, in parte, alle nuove esigenze del mercato. Nunzio ci parlerà di questo trasporto, del quale segnaliamo anche un video e altri simpatici aneddoti. Riteniamo pertanto che molti anziani “lupi di mare”, leggendo questi ricordi, rivivranno una parte della loro gioventù, ma siamo inoltre convinti che anche le nuove generazioni di studenti nautici e giovani ufficiali in servizio troveranno in queste “testimonianze” notevoli spunti di riflessione su come si navigava al tempo dei loro nonni, senza strumenti elettronici, con il radar che andava in avaria nel momento in cui serviva, con il radiogoniometro inattendibile... molto spesso affidandosi soltanto al sestante e al buon senso marinaresco.

Buona lettura!

Carlo Gatti

webmaster

FINALMENTE SI NAVIGA...

Quando finalmente iniziai il Corso Capitani di coperta, ero talmente motivato che terminai l’anno scolastico 1961 con una buona media e fui invitato a partecipare al concorso della Lega Navale Italiana, a livello nazionale - alunni IV° Corso Istituti Nautici Italiani - e nel mese di Luglio, m’arrivò la comunicazione che avevo vinto il Viaggio Premio con la Flotta Lauro-Napoli (che aveva navi passeggeri dislocate in tutto il mondo).

Mamma, sempre previdente, mi disse: "micc(i) cacche maj de lan(a).. 'nz pò mai sapè, t(e) mann a dò fa lu fredd ..?!!!

(Traduzione: metti qualche maglia di lana, non si può mai sapere, se ti mandano dove fa freddo.? !!!")

Mamma aveva ragione! Grazie alle potenti raccomandazioni che avevo... quando mi presentai all’Armamento Lauro di Napoli, mi dissero: "vada ad Augusta (Sicilia), imbarchi sulla petroliera 'VOLERE' noleggiata sulla rotta Mina al Ahmadi (Golfo Persico) - Augusta! “

Data la calura del Golfo Persico in estate, quel viaggio era noto con il nome: per l’inferno e ritorno. L’aria condizionata all’epoca era soltanto un privilegio di non molte navi passeggeri.

Partii e portai a termine il viaggio con soddisfazione e tanto interesse, e lo avrei anche ripetuto, ma non fu possibile per la riapertura della scuola a Ottobre. Ebbi delle ottime referenze da parte del Comandante, il quale mi disse: “Quando prende il Diploma, puo' imbarcare con Lauro..!!

IL 26/7/62, conseguito finalmente il diploma di Allievo di Coperta (vedi il sospirato primo grado nella foto), un mio amico che aveva navigato mi consigliò d'inoltrare domanda d’imbarco alla Compagnia Italnavi di Genova. Era il 10 settembre e scrissi:

“Mi chiamo ... Nato il... a... ecc. ecc... Se sono necessarie raccomandazioni, non leggete oltre.”

In pratica, mi ero raccomandato da solo...!

Infatti, a stretto giro di posta, mi risposero di inviare il Libretto di Navigazione per essere messo al turno particolare, il che significava che sarei stato assunto, ma la mia partenza sarebbe dipesa dal numero di Allievi che mi precedevano.

Avrei dovuto baciare per terra per essere stato assunto..., ma quanto avrei dovuto aspettare? Non potevo più aspettare, ero logorato dall’attesa! Sarei ritornato da Lauro, magari anche con il diavolo, ma dovevo assolutamente partire. Subito!

All’epoca viaggiavo gratis in treno e quella sera stessa partii per Genova. La mattina seguente alle 9, mi presentai in Via Fiasella n.1, sede dell’ufficio d’Armamento. Mi presentai con la “lettera d’assunzione” all’addetto agli imbarchi che mi chiese il “libretto di navigazione”.

Al che io domado:

“Quanto tempo devo aspettare per imbarcare? Quanti Allievi sono prima di me?”

E quello con voce alterata mi risponde: “Cinque o sei!”

Al che io di rimando:

“No, grazie! mi ridia il libretto... Io devo imbarcare subito!”

Mentre stavamo parlando entrò un signore anziano con le sopracciglie che sembravano cespugli, ed in dialetto genovese chiese qualcosa all'impiegato. Intuii e m’intromisi:

“Comandante, io non posso aspettare, mi dispiace ma...”

Lui guardò il libretto, mi riguardò e disse all'impiegato":

“mettilo per primo!”

Tornai a casa passando da Roma. Il 25 sett. 1962 mi arrivò il telegramma: "Presentarsi domattina per imbarco".

Non sapevo in quel momento se dovevo essere finalmente Felice! In realtà lo ero... Però c'erano troppe cose alle quali ero legato. Mio nipote Vanni, sopratutto, aveva solo due anni, mi chiamava "ziò" e durante l'estate lo portavo con me.

La "vela" di nunzio

I "massi"

Mamma e papa' sarebbero rimasti soli, ma il loro dispiacere, minimamente dimostrato, era compensato dal fatto che dopo tanto ero riuscito a fare quello che volevo: la barca, i massi, gli amici e tutto ciò con cui ero cresciuto assieme e che ora dovevo lasciare.

In ultimo presi un po' della mia terra (sabbia), salutata mamma senza una lacrima mi disse:

"abbad a te mamm, pe' nu, nun tene' pensiero!"

traduzione: bada a te, mamma, per noi non aver pensiero.

Non avevo un’agenda vera e propria, ma una piccolina dove annotai le ore degli ultimi saluti... Alle 21,30 partiva il treno per Torino. Bisognava cambiare a Voghera per Genova dove si arrivava al mattino, in tempo per andare al "diurno" sotto la Stazione e lavarsi (con le locomotive a carbone s'arrivava neri come un marocchino..!!) per poi presentarsi in Compagnia. Sarei imbarcato su una nave nuova, la "PORTOVADO" che si trovava a Taranto.

Nel viaggio da Genova a Taranto, visto che dovevo passare da casa, mi sono fermato tra un treno e l'altro con la gioia di tutti...

A Taranto imbarcai sulla PORTOVADO, una nave da carico nuova e bella..! Caricammo grandi tubi di acciaio per un gasdotto costruito dalla SNAM che univa la Patagonia a Buenos Aires. Quel viaggio prevedeva lo scalo a Bahia Blanca, la navigazione lungo il Rio della Plata per caricare mais a Rosario e Villa Costitution, si completava il carico a Buenos Aires per poi ripartire per Genova. Viaggi meravigliosi, soste abbastanza lunghe nei porti, belle citta' e sopratutto belle ragazze! Ebbi la fortuna d’incontrare un equipaggio meraviglioso. Mi volevano tutti bene! Appena imbarcato, facevo la guardia con il 2° Ufficiale Nardini dalle 20 alle 24. Con lui mi sento ancora oggi al telefono.

M/n PORTOVADO

Ero felice e non mi sembrava vero di poter fare quello che avevo tanto sognato. Ho sempre dormito poco, mi ritiravo a mezzanotte ed alle 4 ero fresco come una rosa... e andavo dietro a tutto l'equipaggio per imparare il più possibile. Quando a bordo seppero la storia dei miei due diplomi: di macchina e di coperta, mi dissero: "noi siamo stati 'dei belinuin' ad aver fatto questa scuola. Ma tu sei un doppio 'belinun'..." Non voglio parlare delle varie avventure nel periodo che sono stato a bordo. Con alcuni diventammo proprio amici (Benvenuto, l'Allievo piu' anziano di me, Cesare Ferrero 3° ufficiale (I tre dell'ave maria!). Dopo un anno, anche se spesso cambiavano i viaggi, dal punto di vista professionale, avrei voluto fare esperienze diverse per imparare meglio la professione. Un anziano Comandante mi diceva: “la barca vecchia fa il buon Capitano”! Cosi' quando vidi quei liberty feci come Ulisse con la maga Circe, ne fui incantato anche se fu molto difficile rinunciare a tutto quello che avevo a bordo di quella nave nuova!

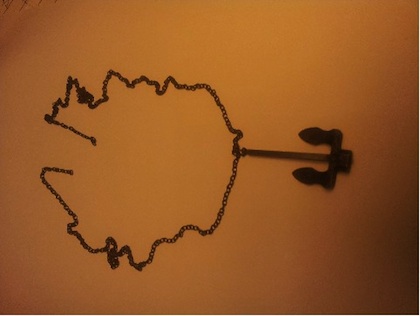

Toccavo e ritoccavo quell'anello che avevo al dito regalatomi da mia madre il giorno del mio ventesimo compleanno, dove era scritto: "Nunzio e il Mare". Il destino ha voluto cosi': farmi incontrare Peppino di Bartolomeo... Il mio compagno di classe che ‘scappava’ dal Liberty Italvega. Io gli proposi il cambio e come ho già raccontato in altre occasioni, sono andato dal Comandante di Armamento che mi aveva conosciuto e gli dissi":

“Comandante, sono sul 'Portovado' da un anno e conosco anche quanti chiodi ci sono a bordo. Vorrei andare sull'Italvega”.

Mi guardò, abbozzò un sorriso e mi accontentò.

Così tagliai i ponti con il Sud America! Ma quando ritornai a casa, mi venne a trovare il famoso Peppino il quale, dopo l’esperienza del Portovado, si diede all’agricoltura per coltivare le sue terre. Peppino aveva un pacchetto in mano, me lo diede dicendomi il nome del mittente. Premetto che avevo sempre odiato indossare amuleti d'oro, all’epoca portavo al collo una catenella di rame con un'ancoretta usata dai modellisti di navi. Nel pacchetto c’era l'ancora che la sera dell'addio era rimasta impigliata nel 'suo' vestito... Viene da pensare alla Madama Butterfly. Quando arrivò il Portovado, lei stava aspettando sulla banchina insieme alle sue amiche. Peppino era imbarcato al mio posto e proprio a lui, prima della partenza, riconsegnò il pacchetto che conteneva un bigliettino: "Il Mare ha la forza di rompere anche le catene più forti..! Buon vento, Capitano". In quel momento, per quanto fossi troppo felice, la cosa mi fece pensare un pò: “Quella persona non mi era affatto indifferente!” Forse ci sto' pensando più in questo momento in cui il tempo ha offuscato anche la sua immagine. Quanti ricordi!

Allievo di Coperta del Nuovo millennio

L’ALLIEVO DI COPERTA DEGLI ANNI ’60 lavorava in simbiosi con il 1° UFFICIALE DI COPERTA, ossia il COMANDANTE in seconda della nave.

I gradi del 1° Ufficiale di coperta

Quando ritorno con la mente a quel periodo mi prende la nostalgia...

Io ho sempre sostenuto che buon Ufficiale si diventa da Allievo, perchè solo da Allievo puoi chiedere le cose che non sai e, se non lo fai in quei mesi, saràa difficile farlo in seguito, perchè una volta diventato 3° Ufficiale, ti viene male chiedere ad un altro Ufficiale quella cosa che non sai... e così quelle ombre te le porti dietro...

Le mie FUNZIONI e MANSIONI di Allievo di Coperta.

Sono di “guardia” (la cosiddetta “DIANA”) con il 1° Ufficiale di coperta nei seguenti orari 04/08 - 16/20

Dopo aver salutato il personale di guardia sul Ponte di Comando, il mio primo lavoro é quello di caricare il cronometro della nave in senso antiorario. Alla domanda: “perché”? Segue la risposta: “così ti svegli meglio”. Segue l’eventuale “correzione” da apportare su apposito registro (qualora l’Ufficiale R.T. (Marconi) avesse preso il segnale orario). Calcolo l’eventuale avanzo/ritardo del CRONOMETRO di bordo, altrimenti il Primo dirà di quanti minuti; dopodiché faccio il giro di tutti gli orologi di bordo: cabina del Comandante, sale mensa, cucina e avviso la Sezione Macchina.

Nella parte alta: Calcolo del Punto Nave. Esempio di Retta d'Altezza di sole trasportata all'ora della Meridiana

Calcolo del Punto Nave. Le sette Rette d'Altezza s'incrociano quasi nello stesso punto del grafico. Si tratta di un'ottima performance.

Varie ... a disposizione del 1° Ufficiale: navigazione in corso, controllo se vi sono modifiche alle caratteristiche dei fari e fanali, se la navigazione é sottocosta, oppure mi dedico alla preparazione del calcolo astronomico chiamato: “osservazione astri al crepuscolo” per ottenere il punto nave, se la navigazione é in altomare. Ore 06,00 - Arriva il Nostromo con le “sonde sentine”, DDFF (doppi fondi), depositi acqua dolce ed altri depositi; aggiornamento dati sull’apposito registro e riporto il consumo giornaliero dell’acqua dolce, controllo eventuali anomalie con sonde precedenti. Seguono gli ordini del 1° Ufficiale al Nostromo per i lavori da effettuarsi in giornata. Appena giunge l’ora dell’osservazione, si procede con la seguente annotazione dati: orario esatto cronometro, allertato prima da: "Lesta" e poi "Stop" – e dalla contemporanea lettura dell’altezza dell’astro sull’orizzonte misurato al sestante dal 1° Ufficiale che scandisce il nome dell’astro. La stessa operazione si ripete per tutti gli astri osservati. Terminate le osservazioni astronomiche si procede piuttosto rapidamente con il calcolo del punto nave. Tempi operativi del 1°Uff. = 10/15 min, con conseguente senso di sconforto dell’Allievo... 2 ore se andava bene - specialmente le prime volte.

Al “Sorgere del sole”, si calcola l’Amplitudine (ortiva), per il controllo dell’eventuale errore della bussola che si registra sull’apposito Registro, con conseguente correzione della rotta al timoniere.

Sul brogliaccio del Ponte di Comando viene annotato tutto ciò che ha rilevanza nautica: di un punto cospicuo (faro, costa, boa ecc.), cambi di rotta, tutto quello che interessa la navigazione ed alla fine della guardia il tutto viene trascritto sul Giornale Nautico parte 2a, nell'apposito riquadro e firmato dall’Ufficiale di guardia.

Smontato di guardia, il compito più odioso, almeno per il sottoscritto, (non ammettevo all’epoca di fare errori per colpa di altri), devo andare dal Cambusiere e chiedere il Menù del giorno per la Mensa del Com.te-D.M. degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, quindi scriverli e metterli sui rispettivi tavoli. Premessa: a casa mia si mangiavano minestre semplici, chiamate per quelle che erano. La domenica, gnocchi o pasta all'uovo, (magari 'alla chitarra', specialità abruzzese). A bordo invece, il Cambusiere cominciava a dettare piatti con dei nomi stranieri che io non avevo mai sentito e quindi non ero in grado di scrivere, allora lo chiedevo all’interessato, il quale mi rispondeva in dialetto ligure: “che ne so io! Ho fatto la 5a Elementare. Tu hai le scuole alte..!!” Avevo il terrore di sbagliare, non sapevo a chi chiedere, se ci ripenso, mi sento male ancora adesso.

Ritorno sul ponte di comando per seguire la navigazione. Stiamo navigando sottocosta. Dò un’occhiata alla carta nautica, visualizzo i punti cospicui, prendo i rilevamenti e li disegno ottenendo il punto nave sulla carta nautica. Ripeto l’operazione con intervalli di tempo divisibili per 6.

Ogni lunedì devo cambiare la carta al barografo ed altri registratori settimanali. Un quarto d'ora prima della fine del turno di guardia, registro le voci richieste dalla pagina a sinistra del Giornale Nautico p. 2a (Rv, Rm, Rb, Mare: direzione e forza – Vento: direzione e forza - Cielo,...... – Visibilità .......- Barom. ....., tendenza... - Temper. term.asc...., term.bgt....- Umid.Rel......%. ed altri dati meteo.

Dalle 8 in poi: controllo lavori in coperta, e poi inizia il lavoro in segreteria. Nota dolente: a scuola nessuno mi aveva consigliato di imparare a scrivere a macchina, poiché a bordo sarebbe stato essenziale... Non voglio qui raccontare di quanti fogli ho buttato nel cestino perchè non me la sentivo di presentare al Comandante una lettera con una cancellatura!! Ho proprio sofferto per questa mia carenza e bastava che avessi qualche minuto libero, per fermarmi in segreteria ed esercitarmi. In quella specie di “ufficio” finivo per passarci gran parte della giornata.

Poco prima delle 10.00 interrompo il lavoro che ho intrapreso, mi cambio e ritorno sul Ponte di Comando per il rito della retta d'altezza di sole, da “trasportare” e utilizzare con la meridiana alle 12.00 per la determinazione del Punto Nave a mezzogiorno.

Ritorno al lavoro che stavo facendo regolandomi di terminarlo per le 11.45, orario stabilito, fin dall’antichità, per l’incontro del Comandante con gli Ufficiali di Coperta sul Ponte per il calcolo congiunto del Punto Nave a mezzodì.

Come Allievo, mi pianto con gli occhi sul cronometro per annotare l'orario della MERIDIANA del sole (l’altezza massima del sole nella giornata), e quindi l'angolo misurato dagli Ufficiali che sono tre e di solito, anche se di pochi secondi, le misure sono diverse. Quello che conta è la lettura effettuata del 1° Ufficiale, ma é d’uso fare anche la media matematica delle altezze rilevate, che è quella della quale si tiene conto nei calcoli. Ottenuto il Punto Nave a ½ dì, viene messo sulla carta, ed ogni Ufficiale calcola con le formule analitiche, la distanza percorsa dal ½ dì precedente e la velocità nelle ultime 24 ore. Si passa infine al calcolo delle miglia percorse dalla partenza ed alla velocità generale del viaggio.

Il Comandante controlla il punto-nave sulla carta e decide se ci sono le condizioni necessarie per apportare eventuali correzioni alla ROTTA.

Terminati i calcoli si va tutti a pranzo, eccetto il 3° Ufficiale che ha già pranzato alle 11, ed ora monta di quardia fino alle 16.00. L’ultimo compito della mattinata per l’Allievo di coperta consiste nel consegnare alla Sez. Macchinisti i dati giornalieri: la posizione della nave, le miglia percorse, la velocità effettuata, tramite i quali verranno calcolati i consumi di carburante, acqua ed altro. Poi di corsa a mensa, perchè la fame si fa sentire.

Se a bordo c'è un bell'ambiente, il pranzo è il momento più bello della giornata in cui ci si racconta le proprie avventure, ci si prende anche in giro e finalmente si dimenticano le malinconie ecc...

Di solito si festeggia sempre qualcosa... un buon pretesto per bere del buon vino e non il solito 'cancarone', quello che passa il 'convento'.

Di solito sono gli Allievi al primo imbarco che 'offrono o soffrono da bere...' per il passaggio di Gibilterra (le Colonne d'Ercole), per il passaggio dell'Equatore, la prima volta nel Nuovo Continente ecc. ma di solito si é felici di pagare (eccetto qualche soggetto ligure!!). A bordo c'é anche il "quaderno delle musse" una specie di SPIA che segnala gli errori VERBALI (non professionali) degli ufficiali che incorrono in qualche “SVISTA” per cui si deve offrire da bere! Una volta ho detto: "sono passato all'una e il tuo oblò era 'acceso'..." - “paga da bere gondone!”

Dopo il pranzo segue l’ora della SIESTA, ma io non ho problemi di sonno, anzi, dormo pochissimo e ne approfitto per vedere sempre qualcosa di nuovo. Vado in segreteria ad esercitarmi a scrivere a macchina, se a qualcuno non dà fastidio il ticchettio della macchina da scrivere, altrimenti me ne andavo sul ponte, se al 3° Ufficiale non dà fastidio, ma credo che non gli sembri vero d’avere un Allievo pure lui, ed a me non sembra vero essere finalmente a bordo... la casa più bella del mondo!

Dalle 16.00 alle 20.00, monto di nuovo di guardia sul Ponte di Comando insieme al 1° Ufficiale. Il lavoro si svolge con più calma, specie in navigazione in mare aperto e con buona visibilità. Il Primo ha più tempo da dedicare a me: mi fa delle domande per saggiare la mia preparazione, mi spiega cose nuove, ed io ne approfitto per fargli quelle domande che ho in mente da tanto e finalmente trovo chi me le spiega.

Ho sempre pensato che buoni Ufficiali si diventa a partire dal grado di Allievo, quando è lecito e doveroso “chiedere” ciò che non si sa. Se ti restano delle lacune professionali te le trascini quando sarai 3° e oltre, ma non avrai più il coraggio di chiedere lumi denunciando in giro la tua ignoranza....

L’esperienza che si accumula vicino al Primo Ufficiale é davvero notevole, lui é il Comandante in 2° della nave, e deve sapere tutto per poter sostituire il Comandante in caso di necessità. Al suo fianco si ha modo di imparare tutti i suoi compiti: la preparazione del piano di carico, con tutti i problemi che esso comporta, la stabilità, l’assetto, evitare 'tramacchi' per scaricare merce nei porti successivi, ecc.. ecc..

Ritorniamo agli incarichi dell’Allievo di coperta. E’ necessario aggiornare i Portolani, l’Elenco dei Fari e Fanali, la cui differenza consiste nella portata: sopra le 15 miglia i primi, sotto le 15 miglia i secondi. Inoltre ci sono le correzioni delle carte del viaggio tramite i Notices to Mariners che arrivano con la posta in ogni porto scalato. Oppure, se mancano pochi giorni all'arrivo in un grande porto come Genova, occorre fare le richieste di tutto il necessario che possa servire per il viaggio successivo. Nel nostro caso, si parla di un viaggio di tre mesi (in Pacifico, con il Liberty, con destinazione Vancouver).

C'é uno stampato diviso per settori: Coperta, Camera, Cucina e varie...comincia con: Aghi da velaio... ecc. e seguono centinaia di altre voci. Per fare la richiesta, occorre scrivere, per ogni voce, la rimanenza, che l'Allievo deve calcolare con il responsabile di ogni settore.

Il pennese, per esempio, é il responsabile delle pitture, pennelli e accessori vari. Il carpentiere é colui che provvede al rizzaggio del carico con travi, puntelli, costruzione di casci, quindi maneggia tavole, putrelle, chiodi, vernici ecc... Il nostromo é colui che segnala l’usura e la mancanza di cavi di ormeggio, cavi di acciaio consumati dei verricelli, ghie, lezzino ecc. C’é poi il cuoco/cambusiere con le sue ordinazioni di piatti, bicchieri, posate ed anche gli stuzzicadenti e la carta igienica... ed a proposito di quest'ultima, c'è un aneddoto un po’ pesante, ma che non posso fare a meno di raccontare. Per ogni voce, il 1°Ufficiale scrive la richiesta, ed all'arrivo in porto, il Com.te d'Armamento esamina la richiesta, chiede ragguagli e di solito ne taglia una buona parte del quantitativo (i tagli ci sono sempre stati...non meravigliamoci di quelli odierni!). Il nostro viaggio, come abbiamo detto, dura circa 100 giorni, siamo 45 persone, quindi i rotoli di carta igienica sono diverse centinaia. Alla richiesta di tanta carta igienica il Com.te d'Armamento, esclama in dialetto genovese: "Belan, quantu papè da cù". Al che il 1° Uff.le, senza scomporsi, risponde:" 'scia sà Cumandante, qui a bordo g’han tutti u vizio maledettu de nettase u cù..!!"

Beh, sto divagando un po’! Torniamo al calcolo dell'ora del tramonto del Sole e l'ora del crepuscolo, anche perchè dalle 18.00 alle 19.00 c'é il rilievo da parte del 3° Uff.le per permettere al 1° Uff.le di andare a cena insieme al sottoscritto, ma la mia cena é subordinata a quelle ore astronomiche che ho già calcolato in anticipo e che, in verità, mi interessano molto di più. Così accade che spesso mi faccio lasciare un panino che divoro tranquillamente dopo le 20. Quindi c'é da misurare e calcolare l'amplitudine (occasa) e, come al mattino, compio le stesse operazioni: calcolo l’errore della bussola magnetica, seguita dalle registrazioni sugli appositi registri. L'unica differenza é che di solito, al tramonto, specialmente in certi posti, c'é un cielo meraviglioso e ti prende quella malinconia che solo Dante, con poche parole, poteva riassumere:

“Era già l'ora che volge il disio

ai naviganti 'ntenerisce il core

lo dì c'han detto ai dolci amici addio"

Beh! non lasciamoci prendere dalla commozione.

C'e da preparare il calcolo per l'osservazione delle stelle che devono essere prese al crepuscolo serotino, finchè l'orizzonte è ancora ben definito. Quindi si procede con le stesse operazioni del crepuscolo mattutino.

Si procede con l’annotazione dell’orario-osservazione. Altezza di quattro stelle misurata con il sestante sull’orizzonte dal 3° Uff.le. Segue il calcolo per la determinazione del Punto Nave. Mentre gli Ufficiali possono usare un metodo più sbrigativo, l'Allievo deve usare le Tavole Logaritmiche, perchè all'esame di Patentino, é prescritto l’uso di quelle tavole. (Siamo nei primi anni ’60, l’esame é scritto ed orale, se non si supera la prova, si deve aspettare sei mesi per ripeterla).

Alle 19.00 il 1° Ufficiale torna sul ponte. Quindi viene messo il punto nave sulla carta nautica, e seguono le stesse procedure del mattino (brogliaccio, compilazione del Giornale Nautico Parte 2a, riordino della Sala Nautica. Alle 20.00 monta il 3° Ufficiale e il 1° Ufficiale gli lascia le consegne: se vi sono navi in vista, riferisce per ognuna la direzione e in particolare quelle che vengono rilevate con lo stesso angolo.

In vicinanza della costa mostra i vari fari con le proprie caratteristiche e le eventuali consegne lasciate dal Comandante.

Alle 20,00 termina il mio servizio di guardia. Mangio il mio panino, se non ho fatto in tempo a mangiarlo prima, poi vado a fumarmi una sigaretta a poppa... Mi piace tanto vedere la scia della nave, specie se nell'acqua ci sono quei microrganismi che la rendono fosforescente e mi fanno pensare...

Se la temperatura lo permette, vado in cabina, scrivo le cose più importanti della giornata sul mio diario, poi leggo qualcosa oppure scrivo a qualcuno/a.

Questo succede in navigazione, con tempo buono. Se il tempo é cattivo le cose da imparare sono altre.

Le cose cambiano quando la nave si trova in porto. Occorre dotarsi soprattutto di un block notes (formato tasca-camicia caki) e matita. Si deve prendere appunti di tutto: in quale stiva si lavora, a che ora è stata aperta. Se si lavora con mezzi di bordo o di terra. Annotare l’eventuali interruzioni nelle operazioni di carico/scarico, dalle .... alle....., la motivazione (se da addebitare al bordo, oppure a terra per la mancanza di camion, ecc...). Durante la caricazione o discarica, bisogna controllare, insieme all'addetto che carica/scarica, il numero dei pezzi (casse, cartoni, tavole ecc), perchè poi occorre riconsegnare quel quantitativo che abbiamo concordato (scritto poi sulle polizze di carico), per ogni divergenza avvisare il 1° Ufficiale. E tante altre cose che adesso non mi sovvengono, ma una la ricordo molto bene: CONOSCERE BENE LE LINGUE STRANIERE E SOPRATUTTO L'INGLESE..!!!!

Quanto ho scritto (e forse sembra tanto..!), sono i compiti principali che ogni giorno, tutti gli Allievi svolgevano abitualmente, su ogni tipo di nave nei primi Anni ’60. Chiaramente quello che “sembrava tanto” i primi giorni, in seguito diventava routine. Ma, oltre a questi incarichi, c'erano tante altre cose da fare che, a poco a poco, ti facevano conoscere la nave dalla sentina fino alla formaggetta.

Ora, di tutto quello che ho raccontato: di quanto si faceva a bordo, e si aveva a disposizione per conoscere la nostra posizione in mare e per poter navigare da un porto all'altro del mondo, non esiste più nulla o quasi.

Speriamo che, a bordo delle mega-navi villaggi turistici ambulanti, abbiano avuto il buon gusto di trovare un angolo (sacrificando qualche metro quadrato ai giardini con le palme), dove mettere una bacheca con questi oggetti: cronometro, bussola magnetica, chiesuola, effemeridi nautiche, sestante, squadrette, carte nautiche (cartacee), con delle frazioni sotto che indicavano: il numero di correzioni (Avvisi ai Naviganti) che dovevano essere apportate sulla carta. Oggi le carte elettroniche in uso a bordo, vengono aggiornate automaticamente).

Se devo essere sincero, mi piacerebbe sapere quali sono, oggigiorno, i compiti dell'Allievo di Coperta, oltre all'applicazione delle Norme per evitare gli abbordi in mare, che oggi sono facilitate dalla strumentazione esistente a bordo.

Avendo esercitato il ruolo di Allievo Ufficiale di Coperta 50 anni fa, come sopra ho descritto, non saprei se dire a quelli di oggi: beati voi !!

Ognuno, si sa, rimpiange sempre la propria giovinezza, ma io rifarei l’Allievo Ufficiale allo stesso modo: amando il Mare con tutto quello di romantico ed d’avventuroso che riusciva a trasmetterci.

Da sinistra, 3°Uff. M. Gambetta, 2°Uff.G.Tosco, All.Cop. N.Catena

Per un certo periodo ho navigato con il Comandante Stefano Galleano, un vero gentleman. In navigazione, alle 11 offriva l’aperitivo sul ponte di comando. Nei porti americani (il nostro era un Liberty USA), ci ordinava d’indossare la divisa con dignità per mostrare e ricevere rispetto dalle Autorità che salivano a bordo...... anche se non avevamo più navi.

“Colpi di mare in faccia !”

La nave “liberty” ITALVEGA paga un duro pedaggio alla barra del fiume Columbia River

M/n ITALVEGA (ex Liberty canadese) a Venezia (Foto di repertorio)

2/03/1964 – “Eravamo all'uscita del Columbia River, provenienti da Portland (Oregon), con una copertata di legname (tavole-red wood), assicurata tutto a regola d'arte (con cavi acciaio, catene, cavi ecc.). Avevamo il Pilota a bordo, il quale ci aveva avvisato che fuori c'era un po' di mare lungo. Il Com.te fece rizzare le ancore, i bighi e ordinò di sgombrare la prora. Io ero l’allievo di coperta, in manovra ero sul Ponte di comando, addetto al brogliaccio e al telegrafo di macchina (era ancora quello meccanico..!!). Avvicinandoci alla barra lo spettacolo si faceva sempre più interessante, ma anche ricco d’incognite per quei relitti che affioravano insabbiati e sbandati con gli alberi che sembravano croci battute dal vento e dal mare. La corrente piuttosto forte del fiume, incontrando l'onda di mare, ne provocava l'innalzamento. Si formava così un treno di onde di piccolo periodo e molto ravvicinate tra loro. La prora cominciò ad inabissarsi e poi a riaffiorare pesantemente, come cercasse di respirare affannosamente dopo una lunga apnea. Il punto di collisione tra il fiume ed il mare era ormai vicino e noi eravamo lì, tra l’incudine ed il martello per sfidare quella natura antica che recitava il suo ruolo con grande imponenza. Improvvisamente si formò un vuoto, la prora precipitò e poi s’innalzò come per difendersi davanti ad un'onda gigantesca che era lì, di prora a dritta. Il Pilota ebbe il tempo di urlare: “watch!” - Io mi attaccai ai galletti del finestrino, pensando ad alta voce: "se devo morire... lo voglio vedere!” - L'onda si abbatté su di noi come un maglio con tutto il suo immenso peso sulla parte prodiera, urlando, frangendo e avvolgendo il ponte comando. Ricevuto il colpo da K.O. L'Italvega, s’inclinò paurosamente a sinistra, ma poi riuscì lentamente a riemergere! Dopo vari scrolloni si rimise in assetto ...

Come si vede dalla foto, l'onda battendo sulla plancia, aveva sfondato il finestrino dal quale osservavo la scena atterrito, frantumandomelo in faccia! Schegge pesanti di vetro antisfondamento, oltre il mio viso, andarono a picchiettare la paratia dietro il timoniere! Io subii diverse ferite da contusione e da taglio, ma ne valse la pena, ero ancora vivo !! Non sono credente, ma le continue preghiere di mia madre, credo, siano valse a qualcosa....!!

Da una prima stima dei danni emerse che dalla coperta erano stati strappati interi settori di legnami, altri erano stati divelti e sparpagliati dappertutto, come si vede bene dal gruppo di foto riportate successivamente. In stiva i danni erano ancora più ingenti. Fortunatamente non ci furono gravi danni alle persone. Alcuni marinai si salvarono attaccandosi ai tubi passanti in coperta, oppure trovando altri appigli sul cielo del corridoio. Resistettero con la forza delle loro braccia e della disperazione a quell’improvvisa valanga d'acqua che scese da prora verso poppa con una forza selvaggia, ma si salvarono!! Fuori dalla barra del fiume, il mare aveva riacquistato la sua dignità, era diventato improvvisamente docile e composto, proprio come l’umore dell’equipaggio che dopo lo scampato pericolo, imprecò reagendo a modo suo: “All'arrivo sbarco e non metterò più piede su una barca...! Magari vado a fare il minatore..., ma il mare non mi vedrà più!... ecc....”.

Tutti ripresero ben presto il proprio lavoro per rimettere in sicurezza la nave, ben sapendo che non era “straordinario retribuito”, ma pura normalità marinaresca.

Poi... bastava un po' di bonaccia, un bel tramonto, un porto, una lettera... e si dimenticava tutto..., perché quella era la vita che avevamo scelto, almeno fino alla prossima tempesta..!!

Rapporto e foto dei danni riportati dalla M/N ITALVEGA in uscita alla foce del Columbia River.

DANNI (Archivio Nunzio Catena)

Sul sito di MARE NOSTRUM Rapallo, nella sezione Video della Home Page, abbiamo inserito un interessante Film-documentario della Liberty ITALTERRA, rimotorizzata e adattata al trasporto di autoveicoli FIAT sulla rotta Savona-Los Angeles. S’intitola:

LA NAVE DELLE MILLE AUTO

Qualche giorno dopo quel brutto episodio alla barra del Columbia River, per il quale rischiai di perdere la vista o fors’anche la testa..., ebbi modo di conoscere un signore il quale mi invitò a passare un weekend con la sua famiglia, presso una tenuta che avevano presso la foce di un fiume, credo si chiamasse Clyde.

Un posto bellissimo sul Pacifico, dove onde lunghe e maestose rotolavano sulla spiaggia respingendo tutto ciò che il fiume tentava di riversare in mare ogni giorno. M’incamminai lungo la seaside e di fronte a quell’infinita bellezza mi sembrava di pregare a modo mio facendo lo slalom tra dune di rami secchi da anni bruciati dal sole e dal sale. Ad un certo punto mi trovai davanti ad una piccola radura, in mezzo alla quale il mio sguardo cadde su questa radice a forma di croce.

Era proprio una croce naturale, non costruita. Rimasi bloccato e pensoso, non sapevo se raccoglierla come ricordo o lasciarla al suo destino “oceanico”. Poi decisi di prenderla pensando che forse era lì proprio per me. L' ho presa e l'ho appesa sulla paratia della mia cuccetta e, da allora, decisi che quella Croce sarebbe stata sempre con me...!! Così è stato. Appena sposati, per prima cosa la sistemai sopra sul letto. Oggi é ancora al suo posto. Non posso dire che mi abbia portato fortuna, ma è ancora lì. La guardo ogni tanto e le pongo qualche domanda...!

L'ho lasciata sempre così, come l'ho trovata. Non le ho passato neanche una mano di copale, per renderla più lucida affinché potesse emanare dalle sue cellule la sua protezione.

Anche l’ancora, ricordandomi vagamente la CROCE, l’ho sempre portata al collo come simbolo marinaro di speranza e fortuna.

M/n ITALTERRA in uscita dal porto di Genova

Questa foto é stata scattata quando ero 3° Ufficiale sulla M/n ITALTERRA. Da qualche parte ho scritto che sulla Liberty ITALTERRA era stata costruita la plancia sulla esistente controplancia, come si vede dalle tavole attaccate ai candelieri, per lasciare libera la plancia dove era stato costruito un lungo tavolo, per poter facilitare la compilazione dei piani di carico ed altro.

I Barracudda immortalati in queste foto, entrarono in sintonia con la velocità del nostro Liberty e finirono in pentola... Questi esemplari, li catturò il Comandante. Su questa nave (M/n ITALTERRA) sono stato imbarcato da 3° Ufficiale, per più di un anno, con il Com.te SOPRANI (nella foto), professionalmente in gamba e non solo come pescatore di BARRACUDA. In Adriatico, i miei amici li pescano insieme agli sgombri, ma non sono più grandi di 30 cm. Tra qualche anno, con la tropicalizzazione del Mediterraneo raggiungeranno le stesse misure delle foto.

Dopo aver sostenuto con successo a Genova l'esame del Patentino per diventare 3° Ufficiale, volli ritornare su un altro Liberty.

IL 3° UFFICIALE Coperta – ITALNAVI

Su quasi tutte le navi mercantili di 50 anni fa, il servizio di guardia del 3°uff.le, era il seguente: 08.00/12.00 - 20.00/24.00

Il significato di questa “guardia quasi giornaliera” é intuitivo: in quanto si parla del più giovane ufficiale di bordo, capo guardia, che non disdegna sicuramente della presenza/consulenza del Comandante che spesso, durante il giorno, sale sul Ponte di Comando. Con la Soc. Italnavi, invece, il 3° Ufficiale faceva la guardia 12.00/16.00 e 00.00/04.00 ritenuta, giustamente la più solitaria. L'ultimo periodo da Allievo di coperta, il 1° Ufficiale o perchè avesse davvero da fare, o perchè faceva parte del tipo di 'addestramento', sempre più spesso mi lasciava solo di guardia (con la frase di rito: “se c'è qualcosa, chiama!”). Nei punti di traffico, in occasione di accostate ed anche nei momenti delle osservazioni stellari, me la sono sempre cavata egregiamente, forse perchè dietro di me c'era qualcuno a quale rivolgermi!!

Ricorderò per sempre l’emozione della mia prima esperienza di “capo guardia” alla partenza da Genova come 3° Uff.le. Dopo le consegne passatemi dal 2° Uff.le, sempre gli stessi fari, le stesse operazioni da fare, eppure, mi tremavano le gambe! I punti nave li facevo ogni 15 minuti e sempre con i binocoli agli occhi, per controllare le luci delle navi in vista. Sembravo un soldatino con la carica, se ci ripenso ora, sono state sicuramente le 4 ore più lunghe della mia vita. Dietro di me non c'era nessuno che suggerisse... era subentrata la RESPONSABILITA’ che faceva la differenza. Da quel momento era tutto cambiato e solo allora ne sentivo il peso. Da Allievo, dinnanzi a qualsiasi dubbio o problema, volevo sapere il perchè, e per il 1° Ufficiale dovevo essere una bella rottura di p...! Ma da 3° Ufficiale, se avevo qualche dubbio a chi lo avrei chiesto? C’era di mezzo la dignità, l’onore, la professionalità. Il dubbio sarebbe rimasto con me. E credo che una buona massima sia questa: BUONI UFFICIALI, SI DIVENTA DA ALLIEVI.

Naturalmente, giorno dopo giorno, la tensione si allentava e poco alla volta le cose, sempre con la dovuta attenzione, rientravano nella normalità.

Oltre la guardia, il compito più gravoso per il 3° Ufficiale era:

LA CONTABILITÀ DI BORDO.

Sulle navi di bandiera italiana era consolidata tradizione di bordo che la contabilità fosse a carico del 2° Ufficiale di bordo. Faceva eccezione la Società Italnavi che attribuiva questo incarico al 3° Ufficiale di coperta.

Senza aver mai studiato qualcosa inerente la ragioneria, senza un manuale della materia da consultare a bordo, molto spesso capitava, da Allievo Ufficiale di coperta aspirante al grado di 3° Ufficiale, di voler imparare a fare le paghe dell’equipaggio. Purtroppo, capitava anche che il 3° in carica non volesse mostrarti le “formule magiche”, forse per essere rimpianto quando sarebbe sbarcato... A me è capitato proprio così, ma misi in pratica il consiglio di mio padre che spesso mi diceva: “Ricordati figliolo che il mestiere lo devi rubare!” Mi diedi da fare e mentre il 3° Ufficiale era di guardia, io approfittavo per rubargli qualche segreto. Noi avevamo il Contratto Nazionale, e le paghe dovevano essere fatte a bordo con tutte le trattenute di legge e naturalmente secondo le istruzioni che via via giungevano dagli uffici di terra con il variare delle leggi, decreti, emendamenti ecc... Insomma era il tipico lavoro che prima e dopo quegli anni ’60 era svolto normalmente dai ragionieri di terra nei loro uffici armatoriali (scagni).

Sarà dura da capire per chiunque, ma noi sull'Italterra, non avevamo neppure la calcolatrice, la prima la vidi sulla Cesana ed era del tipo a manovella.

Dovendo moltiplicare per 9, si doveva abbassare nove volte la manovella. Una manna piovuta dal cielo...

A fine mese, il 1° Ufficiale consegnava il quaderno con i turni di guardia in porto: diurno, notturno, festivo, con le relative tariffe... poi il registro dell’overtime (ore di straordinario compiuto dall’equipaggio) per le quali c'erano da considerare le domeniche e i sabati in navigazione per gli ufficiali, oltre ad altre voci come i ratei della tredicesima e quattordicesima ecc. che sarebbe troppo lunghe elencare. Di 45 persone, non c'erano due con lo stesso importo totale al quale, alla fine, si dovevano applicare le trattenute di legge. Terminata la contabilità per lo Stato e per la Compagnia, cominciava quella di bordo, vale a dire l’insieme delle spese fatte a bordo da ciascun membro dell’equipaggio che andavano in detrazione dallo stato paga.

1) Il Cambusiere presentava al contabile di bordo un’infinità di bigliettini, su cui scriveva i consumi di bevande di ogni marittimo per ogni giorno del mese ed il prezzo corrispondente.

2) Le rimesse alla famiglia in precedenza raccolte ed inviate all'Armatore

3) Anticipi presi nelle varie valute nei vari porti (con valore cambio uff. di quel giorno).

4) Sigarette, liquori, ed altri generi disponibili a bordo.

5) Costo telegrammi e operazioni varie effettuate nel mese dal Marconista.

6) Costo francobolli tramite Agenzia, (ultime lettere consegnate prima della partenza. Occorreva avere il Tariffario Postale di quello Stato per tutte le altre destinazioni, perchè spesso c'era qualche 'disgraziato' che scriveva dall'Argentina alla fidanzata svedese. A bordo c'era la bilancetta di precisione, cioé l’Ufficiale Postale.

Il 3° Ufficiale era addetto alla "salute pubblica"