RAPALLO HA DIMENTICATO VITO TONGIANI?

RAPALLO HA DIMENTICATO VITO TONGIANI ?

Artista rapallese

Pittore e scultore vivente. Visse a Rapallo fino all’età di 20 anni.

Qualche tempo fa, parlando con alcuni nuotatori della mia epoca, ci chiedemmo che fine avesse fatto Vito Tongiani. Era sparito da Rapallo senza lasciare traccia. Poco dopo mi venne in mente il suo talento artistico e con grande sorpresa, ma soprattutto gioia, scoprii sul web che Vito era diventato famoso. Nemo propheta in patria???

Conobbi Vito in 4a elementare, era nato a Matteria in Slovenia nel 1940 da una famiglia di coloni italiani di Massa.

Finita la guerra la sua famiglia si trasferì a Rapallo, abitava nella casa cantoniera color rosso pompeiano (in primo piano nella foto) che esiste tuttora sulla Via Aurelia di Levante.

"La piccola fiammiferaia"

...e questo é un disegno di "quel bambino" quando aveva nove anni....Si puo' ancora dire che il sentire l'amore per l'arte non sia innato?

L’indimenticato Maestro Ruffini andava in estasi dinanzi ai disegni di boschi e paesaggi marinari che Vito faceva con incredibile facilità e magia. Si parlava di lui come un autentico talento naturale.

Ci ritrovammo nuotatori nella Chiavari Nuoto sotto il grande Marò. Vito era un ranista eccezionale: per chi sa di queste cose, faceva i 100 metri in 1 minuto e 20 secondi, quando la rana non era ancora delfinata come ai giorni nostri. Era un ragazzo di rara modestia che eccelleva in tutto ciò che faceva. La sua esuberanza sportiva, l’innata goliardia e l’amore per la creatività lo rendevano un AMICO spontaneo e speciale per tutti i ragazzi che avevano la fortuna di conoscerlo. In quegli anni nulla era virtuale, si viveva di poco e con poco, il cuore entrava senza complessi in qualsiasi rapporto umano.

Le nostre strade si divisero nel 1960: io andai per mare e lui andò a Parigi per perfezionare il suo grande talento per la pittura e la scultura.

"Andare a Parigi costituiva il massimo dell’aspirazione di quando ero un giovane di 20 anni. Il sogno si realizzò grazie ad uno zio scultore che già vi abitava, Gigi Guadagnucci". (Vito Tongiani)

Per capire meglio il percorso compiuto da Vito dobbiamo indagare e porci la seguente domanda:

Chi fu il primo maestro di Vito?

Gigi Guadagnucci, all'anagrafe Giuseppe Guadagnucci (nella foto) nacque a Massa il 18 aprile 1915, morì a Massa il 14 settembre 2013. Nel 1936 è costretto a lasciare l'Italia per motivi politici, emigra in Francia, a Grenoble dedicandosi alla scultura e allo studio della Storia dell’Arte.

Allo scoppio della Seconda guerra mondiale aderisce alla Resistenza Francese e terminato il conflitto rientra per alcuni anni in Italia.

Nel 1953 si trasferisce a Parigi dove frequenta gli ultimi scultori di Montparnasse, tra questi Alberto Giacometti e Ossip Zadkine, César e Francois Stahly. Sul finire degli anni cinquanta espone le sue prime opere. Nel 1964 viene scoperto dal critico d'arte Pierre Courthion, in quegli anni realizza sculture monumentali in Francia a Cannes, Strasburgo, Tours, Marsiglia, Grenoble e, nel resto del mondo, a Tokyo per l'Hotel Hilton e per il sultano del Brunei.

A Parigi espone nella prestigiosa galleria di Claude Bernard e successivamente nella Casa di Dante (1952), Galerie Regards a Parigi (1977), all'Istituto Culturale Francese a Roma (1978), Galleria Ferrari a Brescia (1979), Musée Bordelle a Parigi (1979), Convento della Nunziata a Pontremoli (1982), Sede Bayer Italia a Milano (1985), Galleria Arte Borgogna a Milano (1987), Galerie du Manoir a La Chaux de Fonds (1987), Andreas Galleries Washington D.C. (1987), Horti Leonini, San Quirico d’Orcia (1992) Malcesine a Verona (2001), Plazzo dei Diamanti Ferrara (2004) e alla IX Quadriennale di Roma.

Nel 1983 il ministro Jack Lang gli conferisce una delle più importanti onorificenze della Repubblica francese, nominandolo Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Le sue opere sono in numerose collezioni internazionali, tra queste al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Hirshorn museum in Washington DC, Musée d'Art moderne et contemporain, Museo Bloch, Collezione privata a Rio de Janeiro, Museo del Marmo a Carrara, Rochester Institute of Technology.

VITO TONGIANI nacque a Matteria (Fiume) nel 1940. Città che fu soggetta alla Zona d’operazioni del Litorale Adriatico (OZAK), tra il settembre 1943 e il maggio 1945. Fin dal giugno 1945, trovandosi a sud-est della Linea Morgan, entrò nella zona ad amministrazione jugoslava e, a seguito del Trattato di Parigi nel 1947, rientrò definitivamente a far parte della Jugoslavia: dal 1991 fa parte della Slovenia.

Vito Tongiani fu definito: l'artista sempre in giro per il mondo: ha vissuto a Rapallo, a Parigi, Torino, Massa, Marrakesh. Ha lavorato ed esposto, in Italia e all’estero: disegni, acquarelli, pastelli, dipinti a olio, statue di marmo e di bronzo.

Vito Tongiani - Autoritratto

Da anni ormai si è stabilito sulle colline di Camaiore, luogo splendido, che gli consente di portare a termine sculture monumentali che gli sono state commissionate, a dipingere e, come dicono gli amici, «a disintossicarsi» dalla routine della quotidianità.

Vito Tongiani a sinistra con lo scultore Lorenzo Rappelli

Le sue Esposizioni Artististiche, come le riportiamo qui di seguito, ci raccontano in modo cronologico della sua frenetica attività, le sue opere che raccogliamo in un album fotografico, ci raccontano invece della sua arte, del suo talento …..

1972 Galleria Davico, Torino

1973 “Fiorino” di Firenze

1974 1° premio “Sperticano” a Bologna

1975 Galleria Forni, Bologna

1976 Galleria 32, Milano

1976 e 1978 Galleria il Gabbiano, Roma

1976 “Nouvelle subjectivitè” al Festival d’Automne di Parigi

1979 Palais des Beaux Arts, Bruxelles

1979 Galleria Documenta, Torino

1979 Galleria Fred Lanzenberg, Bruxelles

1981 Galleria Santa Croce, Firenze

1981 Biennale di Scultura di Carrara

1982 Biennale di Venezia

1985 Galleria Karl Finker, Parigi

1985 Galleria Il Tempietto, Brindisi

1986-1987, Nimes, fontana in bronzo e marmo in collaborazione con Martial Raysse

1988 Galleria Documenta, Torino

1989-1994 Cinque sculture in bronzo per lo stadio “Roland Garros” di Parigi

1993 “Artisiti Italiani per l’Europa” al Museo di Metz

1993 “De Chirico e le conseguenze postmetafisiche” per Artcurial, Parigi

Nel 1993 è stato invitato a partecipare alla mostra “Artisiti Italiani per l’Europa”, realizzata dal Museo di Metz, e sempre nello stesso anno ha inoltre partecipato all’esposizione “De Chirico e le conseguenze postmetafisiche” organizzata a Parigi da Artcurial.1994 Galleria P.Brullè, Parigi

1994 Ha realizzato per la città di Lucca il Monumento di Giacomo Puccini

1995 Biennale di Venezia

1996 “La Forza dell’immagine” il realismo in Europa, Berlino

1996 “La pittura italiana dal 1960 al 1980”, Museo d’Arte Moderna di Osaka

1998 “Pittura come passione”, Palazzo dei Priori Volterra

1998 “Il tempo del Marmo e quello del Bronzo” Museo del Marmo di Carrara

1998 Willy Brandt Haus, Berlino

1998 Oraziana Palazzo Orsini Licenza Roma

1998 Neuchatel Hotel de Ville

1999 Ha partecipato alla Quadriennale di Roma

2003 Villa Bottini, Lucca

2004 Viene inaugurata a Gazoldo degli Ippoliti (MN) il ritratto bronzeo di Steno Marcegaglia.

Nel 2004 viene inaugurata la fontana monumentale “Il trionfo di Afrodite” nel centro storico di Massa e a Roma il Senato della Repubblica inaugura a Palazzo Madama i sei dipinti ad olio acquistati all’artista.

Nel settembre 2004 il presidente della Repubblica Ciampi ha inaugurato il monumento posizionato sulla Linea Gotica a Montignoso (MS).

Nel 2005 viene inaugurato dal sindaco Albertini, a Milano, il monumento a Indro Montanelli che si trova all’interno dei giardini di Via Palestro a Milano e contemporaneamente si teneva la mostra di dipinti al Palazzo dell’Arengario.

2005--“Ilmale”-Stupinigi –

2008 “Viva l’Italia” Perugia

A maggio 2013 viene inaugurata a Gazoldo degli Ippoliti (MN) il ritratto bronzeo di Steno Marcegaglia

Riportiamo alcuni stralci di articoli di famose testate giornalistiche.

Erano in tanti ieri ai giardini Montanelli ad inaugurare il monumento. C'era il sindaco Gabriele Albertini e il suo vice Riccardo De Corato con l'assessore alla Cultura Stefano Zecchi. C'erano i parenti, la nipote Letizia Moizzi, la compagna Marisa Rivolta. C'erano i vecchi e i nuovi amici. Il presidente della Fondazione Montanelli di Fucecchio, Alberto Malvolti, Mario Cervi, Paolo Occhipinti, Alain Elkann, Almerina Buzzati, Natalia Aspesi, Giorgio Forattini, Paolo Pillitteri, l'ex sindaco di Bologna, Giorgo Guazzaloca. Folto lo schieramento del «Corriere della Sera», rappresentato dal condirettore Paolo Ermini.

Tutti a rendere omaggio al più grande dei giornalisti. Legato a quei giardini da un invisibile filo del destino. Qui faceva la sue lunghe passeggiate prima di rientrare in redazione. Qui, a pochi metri dalla statua, fu gambizzato dai brigatisti. Da queste parti si era rifugiato nel giorno dello strappo dal «suo» Giornale, in attesa di fondare La Voce. Il sindaco Albertini ricorda una sua frase scolpita nella pietra. «Devo a Fucecchio quello che sono, devo a Milano quello che sono diventato». Lo invoca come «il patrono laico della nostra città».

Salvo uscire dalla retorica e dalle celebrazioni, mai amate da Montanelli, con una battuta: «Questa mattina Montanelli mi ha chiamato per dirmi "Gabriele hai fatto una bischerata". Ma so che mi perdonerà». Gli amici si sono emozionati nel vedere la scultura di Tongiani. Qualcuno è rimasto sorpreso dall'oro — nitrato di ferro — che la ricopre. «Ci tornerò da sola — ha detto Marisa Rivolta — per me è stata una grande emozione». «È un monumento che restituisce appieno la sua immagine» commenta Elkann. «Avrei preferito vederlo in piedi con il bastone in mano — conclude Giorgio Forattini —. Quando i brigatisti gli spararono Montanelli si aggrappò a queste inferriate che circondano i giardini per morire in piedi».

I BRONZI DI PARIGI

MASSA Una telefonata di Jean Lovera, architetto specializzato nel tennis, mi aveva dato la sorprendente notizia che cinque statue di grandi tennisti erano state commissionate dalla Federazione francese al vincitore di un concorso. Le quattro squadre dei Moschettieri, gli eroi che vinsero sei consecutive Coppe Davis dal 1927 al ' 32 avrebbero trovato posto in una piazzetta, ricavata tra i due campi centrali del Roland Garros. La quinta, la divina Suzanne Lenglen, sarebbe stata issata sopra la porta d' ingresso dello stadio a lei intitolata. Mi ero sopreso, e congratulato in cuor mio, che un presidente come Philippe Chatrier avesse trovato il coraggio, e i denari, per rinnovare un mito nato con i Giochi Olimpici nella Grecia antica. Me n'ero poi dimenticato, sinchè, ancora dalla Francia, un altro amico mi aveva comunicato che il vincitore del concorso era italiano, si chiamava Vito Tongiani. Come non lo conoscevo? Ma se era conosciutissimo, a Parigi! Sono andato allora da un amico gallerista, che mi ha squadernato una serie di cataloghi sorprendenti. Acquarelli che sembrano usciti dalla bisaccia di un viaggiatore settecentesco. Una modella che mi faceva pensare all' Eva di Masaccio, un'altra modella illuminata dallo stesso lampo della Tempesta. E poi due straordinarie sculture. Una immacolata donna di un vivissimo marmo intenta a specchiarsi, indifferente nell' offrire all' occhio dell' autore e del guardone due gambe memorabili: una sorta di monumentalità sensuale da far pensare a Donatello. E un coccodrillo di bronzo, vivo nell' accuratezza di dettagli maniacali, un lavoro accanatissimo di realtà riassemblata, qualcosa che avevo già visto: ma dove? E' a Nimes, sorrideva l'amico gallerista, e solo allora avrei collegato la foto al bronzo situato in una piazza, con le lacrime che escono ogni quattro minuti da occhi semichiusi e crudeli. Capivo in quella di non aver identificato il coccodrillo di Tongiani e quello di Nimes per uno scarto cronologico, per non aver mai immaginato che qualcuno, di questi tempi, potesse pensare a qualcosa di assolutamente rinascimentale. Mi venivano in mente le statue equestri del Gattamelata, del Colleoni. E mi veniva anche una gran paura circa i possibili esiti di un'impresa complessa, come quella di far rivivere i Moschettieri. Nei giardini di Wimbledon Esiste una sola scultura contemporanea di un grande tennista, Fred Perry, nei giardini di Wimbledon. E sarebbe francamente meglio che non ci fosse. Così telefonai a Vito Tongiani, e un bel vocione cordiale mi disse di affrettarmi, Jean Borotra era già stato fuso, mentre René Lacoste si apprestava ad esserlo. Lo scultore mi avrebbe atteso al casello dell'autostrada, all' uscita di Massa. Non fu difficile riconoscerlo, e non solo per la maglia rossoblu da rugby, preannunziata al telefono. Sotto il fittissimo barbone nero si nascondeva un viso incredibilmente attento, due occhi capaci di un'insolita attenzione, in questi bassi tempi di superficialità. Veniva sera, spruzzi di luce sfuggivano a una mareggiata di nubi grigie. Quando vuol vedere Borotra? domanda Tongiani e non si sorprende nel sentirmi rispondere subito. L' hangar dove ci fermiamo confina con una vigna. Tutt' intorno si leva un presidio di orribili manufatti cemeteriali. Il disagio per quei putti e madonne svanisce nell'istante in cui scorgo il corpo bronzeo del grande campione, rovesciato su una barella di legno, abbandonato tra cuscini di paglia. Aiutato da suo fratello, lo scultore gli passa intorno alla vita una cintura di cotone fissata ad un cavo, preme un pulsante e Borotra si alza, raddrizza, rimane a mezz' aria, gli occhi rivolti ad una palla invisibile, come abbacinati dal sole. Rimango a guardare, con attenzione divisa. Non sono certo un esperto d'arte, ma ho conosciuto il grande tennista, addirittura l'ho incontrato su un campo, ormai ultraquarantenne. Il Basque Bondissant è giusto raffigurato in volo, lo slancio verso l'alto parte dalla punta della scarpetta sinistra per spingersi fino all' ovale di una racchetta vuota, priva di corde, l'unico dettaglio dell'opera che non segua un minuzioso riscontro con la realtà. Guardo ancora, e mi accorgo che mi sbaglio, che la fedeltà al modello, una stupenda foto di uno smash è magistralmente alterata. L'intera statua non misura infatti meno di due metri. Gli scarpini sono più piccoli del vero per alleggerire la pesantezza di quei due quintali di bronzo. Il braccio destro, gonfio di muscoli, addirittura ipertrofico è più credibile che se fosse autentico. Su queste sapientissime varianti si accumula una infinita successione di dettagli minimi che seguo ammirato, fino a certe piegoline della flanella di un pantalone, una quasi invisibile cucitura dietro al collo della camicia, le zigrinature delle scarpette da erba, addirittura il numero, l'8 inglese. Indugio con la mano a carezzare lo splendente bronzo dorato, poi mi fermo, come se avessi commesso sacrilegio. Tongiani ride. Toccalo pure, va toccato afferma. Mi viene in mente che molte statue di divinità, o altri simboli religiosi, sono lievemente consunti, spesso lucidati dalle mani dei fedeli. Accadrà anche alla statua di Borotra, a quelle degli altri Moschettieri e dei Suzanne Lenglen? Potrà accadere, me lo auguro sorride Vito. Per questo ho voluto che le statue fossero a portata di mano, a misura d' uomo. Insieme a suo fratello Silvio, mi mostra la pianta del luogo di culto, la piazzetta tra i due stadi. Intorno a noi sono già imballati nella taglia i grigi marmi semicircolari, che faranno corona ai Quattro Moschettieri: Henri Cochet sarà pronto nel 1990, Totò Brugnon sarà terminato nel ' 91. Tongiani mi racconta le molte difficoltà incontrate dal giorno in cui i suoi bozzetti riuscirono a superare quelli di altri, e di un ultimo testa a testa con un artista francese. Continua dicendo che fin dall’inizio del lavoro aveva preso la risoluzione di non incontrare personalmente i vecchissimi Borotra e Lacoste. Un percorso difficile. Avrei dovuto compiere un difficilissimo percorso all'indietro, avrei rischiato la biografia, invece di una verità poetica. Non si deve pensare, tuttavia, ad una semplice interpretazione di quel che fu il grande Borotra. In un armadietto dello studio di Tongiani sono appesi infatti il mitico basco blu, i lunghi calzoni di flanella, la camicia, è accuratamente riposta la racchetta del campione. E, fianco ai cartoni di prova, al modellino in gesso, e ad uno in bronzo, sono appuntate decine di fotografie originali del Basque Bondissant. Mentre mi parla, Vito indugia a passare una mano sul dorso della statua, la carezza e insieme ripulisce di qualche macchiolina di polvere di marmo. D'un tratto manda un grido, quasi un ruggito. Guarda, guarda ripete a me e al fratello. Qui manca, non l'hanno fatto, quei banditi, aveva ragione Caravaggio! Come qualcuno sa, Caravaggio uccise con una coltellata Ranuccio Tommasoni, per una lite seguita ad un match di Gioco di Rachetta, al Muro Torto di Roma. Ma cos'hanno dunque fatto di male, i banditi della fonderia, per sollevare tanto furore? Sotto la cintura di Borotra le dita sensibilissime dello scultore hanno trovato un appiattimento dove doveva esserci una piegolina. Senti, senti! Seguita a ripetere, e mi fa toccare, incredulo che io non riesca a indignarmi come lui. Lo rifaranno, oh se lo rifaranno! Ripete. Nonostante il giorno seguente sia domenica, Vito riuscirà a far aprire la fonderia, a farsi promettere che quella minima imperfezione sarà eliminata. Totalmente rabbonito dal proprietario Giovanni Tesconi vedi caso, un tennista, Vito indugia a mostrare i pezzi di Lacoste, già ricoperti di cera. Per quanto posso vedere, il famoso Crocodile, fissato nel suo infallibile rovescio, lo sguardo di orientale impassibilità sotto l'ala del berretto, è non meno sublime di Borotra. Resterà anche lui nei secoli, Reneé Lacoste, finchè esisterà il tennis. O forse anche oltre.

La statua realizzata dall'artista VITO TONGIANI é stata scoperta dal sindaco Gabriele Albertini nel parco pubblico di via Palestro Milano.

Ieri avrebbe compiuto 97 anni. Ieri, Milano gli ha voluto dedicare una statua nei suoi giardini di via Palestro. Indro Montanelli é diventato un monumento dorato per mano dello scultore Vito Tiongiani. Accoccolato su una pila di giornali, il cappotto con il bavero rialzato, la lettera 24 sulle gambe da fenicottero, l'indice puntato sulla macchina da scrivere. La storica foto di Indro Montanelli al lavoro nei corridoi del "Corriere della sera" si é trasformata in un bronzo. Con una sola differenza: il cappello é stato posto di lato per permettere di intercettare lo sguardo del giornalista: guarda ciò che sta scrivendo ma guarda anche al suo unico "padrone" riconosciuto in vita, il lettore.

|

|

Erano in tanti ieri ai giardini Montanelli ad inaugurare il monumento. C'era il sindaco Gabriele Albertini e il suo vice Riccardo De Corato con l'assessore alla Cultura Stefano Zecchi. C'erano i parenti, la nipote Letizia Moizzi, la compagna Marisa Rivolta. C'erano i vecchi e i nuovi amici. Il presidente della Fondazione Montanelli di Fucecchio, Alberto Malvolti, Mario Cervi, Paolo Occhipinti, Alain Elkann, Almerina Buzzati, Natalia Aspesi, Giorgio Forattini, Paolo Pillitteri, l'ex sindaco di Bologna, Giorgo Guazzaloca. Folto lo schieramento del «Corriere della Sera», rappresentato dal condirettore Paolo Ermini.

Tutti a rendere omaggio al più grande dei giornalisti. Legato a quei giardini da un invisibile filo del destino. Qui faceva le sue lunghe passeggiate prima di rientrare in redazione. Qui, a pochi metri dalla statua, fu gambizzato dai brigatisti. Da queste parti si era rifugiato nel giorno dello strappo dal «suo» Giornale, in attesa di fondare La Voce. Il sindaco Albertini ricorda una sua frase scolpita nella pietra. «Devo a Fucecchio quello che sono, devo a Milano quello che sono diventato». Lo invoca come «il patrono laico della nostra città».

Salvo uscire dalla retorica e dalle celebrazioni, mai amate da Montanelli, con una battuta: «Questa mattina Montanelli mi ha chiamato per dirmi "Gabriele hai fatto una bischerata". Ma so che mi perdonerà». Gli amici si sono emozionati nel vedere la scultura di Tongiani. Qualcuno è rimasto sorpreso dall'oro — nitrato di ferro — che la ricopre. «Ci tornerò da sola — ha detto Marisa Rivolta — per me è stata una grande emozione». «È un monumento che restituisce appieno la sua immagine» commenta Elkann. «Avrei preferito vederlo in piedi con il bastone in mano — conclude Giorgio Forattini — Quando i brigatisti gli spararono Montanelli si aggrappò a queste inferriate che circondano i giardini per morire in piedi».

IL TIRRENO - LIVORNO

Vito Tongiani, lo scultore amato dagli Agnelli «Ma non chiamatemi artista dei vip». Le sue opere alla Vinaccia

CARRARA. E' opera sua, di Vito Tongiani, il grande bassorilievo che sovrasta la camera da letto di Umberto Agnelli: un «ciclopico» lavoro in gesso che rappresenta i due emisferi terrestri, australe e boreale, e le costellazioni. La nipote dell'avvocato più famoso d'Italia, Valentina Nasi, ha voluto nella sua bellissima casa di Milano, progettata dall'architetto Tony Cordero, un camino in bronzo di oltre tre metri, dove viene raffigurato un gioco fra le Nereidi e i Tritoni. Infine, una nobildonna lucchese, ha scelto questo artista di origine massese, il 61enne Vito Tongiani, per un lavoro originale e bellissimo: il bagno della sua villa, un'enorme stanza di cinque metri per sette, è stato completamente affrescato a tempera con i ricordi di un viaggio in India. Un opera durata oltre nove mesi. Queste sono soltanto alcune delle creazioni di uno degli artisti più famosi del panorama italiano che si è conquistato un posto d'onore nel cuore e nei gusti dei personaggi più in vista dell'alta società. Ma Tongiani (che fino al 27 agosto espone cinque suoi dipinti nell'entoeca «La vinaccia», nel cuore di Carrara davanti a palazzo Caselli) non accetta la definzione di artista amato dai vip. «NLn la condivido per nulla, preferisco parlare del mio lavoro e dell'autenticità di uno dei luoghi in cui da qualche anno a questa passo sei mesi l'anno: il Marocco - dichiara Tongiani - Mi piace la voglia di vivere di questo paese, e i colori, il calore che vi si respira. E' un mondo più vicino alla poesia». Tongiani, che è nipote dello scultore Gigi Guadagnucci (per il quale ultimamente ha dipinto un bellissimo ritratto) è conosciuto ed apprezzato oltre che nelle vesti di pittore anche in quelle di scultore. Sono suoi i cinque ritratti in bronzo davanti allo stadio del tennis di Parigi, il Roland Garros. Nella piazza centrale della città di Nimes, nel Sud della Francia, troneggia la sua fontana in bronzo con il coccodrillo incatentato, simbolo del paese.

Alessandra Vivoli 23 agosto 2002 sez.

Da questa modesta RAMPA DI LANCIO che è MARE NOSTRUM - RAPALLO, spero possano giungere a VITO tanti ricordi di Rapallo e dei tanti AMICI che non lo hanno dimenticato!

OPERE DI VITO TONGIANI

SELEZIONE

Il Trionfo di Afrodite - Fiontana nella Piazza del Mercato - Massa

Pescherecci in porto

Ilaria che legge

Seguono le foto della Statua di Indro Montanelli - Milano

"Malgrado tutto il futuro sarà nostro"

Volto di ragazza

I BRONZI DI PARIGI

Scultura - Tennista Lacoste, uno dei quattro mousquetaires

Roland Garros - Parigi

Tennista Brugnon - altro mousquetaire - Roland Garros

Parigi

Tennista Cochet - Roland Garros - Parigi

Tennista Borotra - Roland Garros - Parigi

Ritorno dal fiume

Due dipinti

Monumento a Giacomo Puccini - Lucca

In Blu

"E' tornata la Primavera"

Le due ragazze

Pentesilea morente - Senato della Repubblica

ROMA

La Conversazione

Maria Scassa con Pepe

... gironzolando tra le opere nel suo studio Studio...

CARLO GATTI

Martedì 9 Maggio 2017

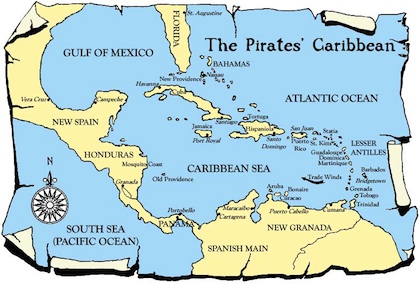

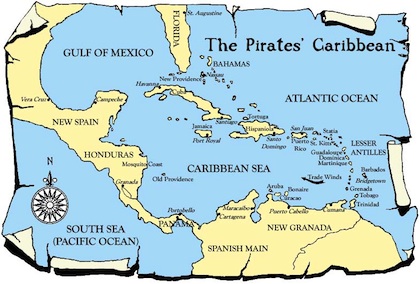

COSA MANGIAVANO I PIRATI?

Ma cosa davvero mangiavano i pirati ?

Avendo fatte ricerche, come appare in altra parte, sulla gastronomia caraibica ai tempi dei Bucanieri, i mitici Fratelli della Costa, non vi nascondo che la tentazione di riuscire a sapere cosa realmente ci fosse nei piatti di quei masnadieri, fu forte. Per saperlo con una certa qual certezza e non ricorrendo ai vari Salgari, bisognava però fare delle ricerche, perché sino ad allora non ero mai incappato in qualcosa di attendibile. Persino nei romanzi ispirati a quelle imprese o nei rendiconto, non compaiono mai dei possibili “menu” anche se, ben inteso, non come oggi li conosciamo, cioè una sequenza di portate. Sarebbe stato sufficiente qualcosa che ci descrivesse, anche sommariamente, come erano composti i loro “manicaretti.

Ho fatto allora ricerche presso la prestigiosa Civica Biblioteca “Berio” di Genova, Città notoriamente sensibile alle cose di mare. Nulla. Ho coinvolto anche gli amici della <Fondazione B.IN.G – Bibliotèque Internationale de Gastronomie – Lugano> una delle due più complete raccolte di manoscritti e stampati delle opere di gastronomia dal sec. XIV al XIX, esistenti al mondo: ricerche rivelatesi inutili.

Di cosa mangiavano nelle antiche marinerie “ufficiali” dell’epoca, conosciamo quasi tutto a cominciare dalle derrate imbarcate prima di partire, senza però poi sapere in che modo venissero preparate. Addirittura esiste un dettagliato elenco di cosa imbarcò Colombo prima di partire per la sua avventura; sappiamo persino delle lenze per la pesca segretamente occultate, così da poter essere eventualmente usate per pescare, nello sventurato caso che si esaurissero le scorte per l’imprevedibile non rispetto dei tempi di navigazione ipotizzati, visto che si andava verso l’ignoto; deprecata possibile ipotesi che però un precisino come lui (quella stessa“ostinata” precisione che lo portò poi alla rovina) aveva, pur tenendosela per se, messa in conto.

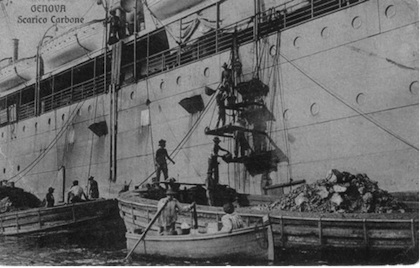

Con il tempo e il migliorare dell’organizzazione dei vari Ammiragliati, si cominciò a studiare e prendere nota empiricamente della quantità di razioni che dovevano essere servite per sostenere le fatiche di ogni imbarcato (oggi le chiamiamo “calorie”), ma mai come lo si confezionasse. E’ però facile pensare che, mano a mano che le riserve imbarcate si avvicinavano al deterioramento, gli addetti alla cucina le rendessero commestibili in base alle loro personali esperienze e non secondo un menù precostituito: da qui il largo uso delle spezie. Per altro a bordo, data la configurazione dei quei velieri, è da escludere si preparassero zuppe o minestre o cibi liquidi o intingoli, troppo pericolosi su instabili vascelli non idonei, vuoi per la panciuta forma della chiglia che doveva contenere più merce possibile, vuoi per la esigua stazza degli stessi, (le mitiche caravelle oggi verrebbero classificate fra la nautica minore) non certo ideali per attenuare il rollio ed il beccheggio. La presenza del “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco, non garantiva certo la stabilità di cosa vi si stesse cucinando. Il “mulo”, l’incaricato, doveva sempre stare attento a che le “pignatte” non volassero. Questa ipotesi trova conferma nel fatto che in tutti i porti sino agli inizi del ‘900, nell’ora di mezzogiorno, si accostassero sotto bordo, barche che vendevano fumanti zuppe o minestre di verdure, proibite a bordo.

Nel porto di Genova, il "cadrai", italianizzato in cadraio, era quel barcaiolo che portava cibi caldi o meno ai lavoratori delle chiatte o delle navi dalle quali non potevano scendere a terra. Il nome "cadrai" è corruzione dell'inglese "caterer", ossia il fornitore e-o organizzatore di mensa. Nel 1910-11 vi erano nel porto 40 "cadrai" La bellezza della cartolina stà comunque nella retrostante rappresentazione del bunkeraggio di una volta. Archivio P. Berti

A Genova si chiamavano “cadrai” e offrivano minestrone caldo, reso accattivante con l’aggiunta di profumate foglie di basilico spezzettate (il pesto,dato il prezzo dei suoi componenti, era un lusso). Se ne deduce quindi che il mangiare di bordo fosse prevalentemente “asciutto”. So che non è bello auto-citarsi ma per non tediare ripetendo dettagliate informazioni, invito a leggere, a chi ne avesse voglia, ciò che descrivo ampiamente nel mio ultimo volume < LIGURIA amore mio> Mursia Editore.

E’ facile ipotizzare che in quell’ambiente piratesco le “mangiate” vere e proprie avvenissero nelle bettole di terra ferma; in mare era altra musica. Si può pensare che le orge sessual-gastronomiche, quella maramaglia che aveva piena coscienza che ogni volta che andava per mare poteva anche essere l’ultima, le riservasse a quando, venduta la merce rapinata sui velieri depredati, davano sfogo alla voglia di vivere una vita sgregolata che, certo, non offriva loro obiettive prospettive proiettabili a lungo termine. Infatti solo pochi poterono morire nel proprio letto; la maggior parte, se non fatti a pezzi negli arembaggi, finì appesa a un qualche pennone di bordo.

Proprio perché quella vita disagiata comportava sacrifici e rischi ma assicurava un pasto sicuro, da sempre tutti gli imbarcati, anche se semplici componenti la “bassa forza” e in qualunque marineria, venivano assai meglio retribuiti di chi, a terra, svolgeva analogo lavoro e non aveva la certezza di mangiare tutti i giorni.

Solo dei pranzi Regali abbiamo esatti rendiconto, portata per portata. Ma non era certo questo il caso dei “Nostri” presi in esami, la maggior parte dei quali frequentava quella vita, statisticamente ahimé, per un breve arco di anni. Quasi sempre i corsari, perché operanti per un qualche regnante, una volta catturati, finivano nelle galere di chi li aveva fatti prigionieri (meglio conservarli: si sa mai che poi li avrebbero potuti usare per il loro comodo ?) mentre ai pirati, da nessuno protetti, era riservata l’impiccagione.

Scartabellando inutilmente nei volumi riservati alle ricerche che mi stavano a cuore, ho dedotto che nelle Biblioteche italiane, non avrei mai trovato quello che cercavo perché, all’epoca, l’Italia, o meglio le marinerie dei vari Staterelli che la componevano, bazzicavano solo nel Mediterraneo: infatti di tutte queste ho già scritto cosa e quanto consumavano a bordo, a cominciare dalle galere. I Caraibi erano invece solcati da navi spagnole, francesi e inglesi. Queste ultime erano controllate dal più organizzato e puntiglioso Ammiragliato a cui non sarebbe sfuggito alcunché e, quello che conoscevano, lo mettevano per iscritto. Forse, in quel repertorio mitico inglese, ce ne sarà traccia.

Allora ho pensato che, anche se scientificamente non corretto, qualche scrittore anglosassone di avventure piratesche a cui era facile attingere a quel patrimonio, ne potesse aver scritto con la stessa dovizia di particolari che riservava al descrivere il resto di quel mondo.

La scelta non poteva che cadere su Robert Louis Stevenson che nell’800 ne scrisse nel suo famoso < Isola del tesoro > descrivendo nei dettagli gli ambienti degli angiporti e dei pirati del ‘700. Per capirci è lo stesso che ci ha tramandato quel macabro ritornello che tanto ci fece sognare e impaurire da ragazzi:

Quindici uomini sulla cassa del morto

Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum!

Nelle 200 e più pagine del romanzo, gli unici accenni al mangiare sono, nell’ordine: in una taverna <E così mi fu servito ad una piccola tavola un pasticcio di piccione e io cenai di gusto …> più avanti, a bordo <Dopo di che, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere di ponce all’acquavite….> e ancora <<messomi a sedere, per attender che fosse buio, mangiai di gusto la mia galletta> in oltre, a terra <… un uomo ci chiamò perché la colazione era pronta, e tosto sedemmo sulla sabbia, intorno al fuoco, con davanti gallette e lardo fritto> e poi < … avevano sbarcato dall’Hispaniola lardo, gallette e acquavite per il pasto di mezzogiorno > ed in fine < Che cena, quella sera, attorniato da tutti i miei amici; e che pasto, con carne di capra salata … parecchie ghiottonerie e una bottiglia di vino vecchio dell’Hispaniola ! > mentre del rum, farcito dalle bestemmie, ne parla ad ogni piè sospinto.

Da questi sommari accenni ai pasti consumati in navigazione, se ne può dedurre che non ci fossero grandi scelte e conseguenti “menù “: l’importante era sopravvivere. A proposito di rum, ad un certo punto venne “adottato” dalla marina inglese nel tentativo di combattere il micidiale sgorbuto.

Morale: i giovani marinai, con la scusa di prevenire, si sbronzavano e allora decisero di allungarlo con acqua. E’ nato così il noto “grog”

Ma torniamo a noi: anche se mi rendo conto di queste lacune e pur conoscendo cibi antichi, non intendo “inventarmi” manicaretti possibili tanto per accontentare la voglia di scrivere cose insolite, come la romanzata < Olla putrida> dall’etimologia del nome assai sospetta e “ruffiana”. I pirati saranno stati crudeli sanguinari assassini o, a seconda delle circostanze, pacchiani gentiluomini, ma per certo non erano fessi. Questa sorta di zuppa composta da legumi e carne, certamente liquida, è assai improbabile venisse servita a bordo, meno che meno rendendola più “esplosiva” da una “presa” di polvere da sparo, come si narra. E’ un classico esempio di piatto unico “antichizzato” che si presta ad essere romanzato; una analoga gustosissima minestra, ma con un nome meno rivoltante, la si gusta ancor oggi sui Pirenei nel Principato di Andorra.

Se mi capiterà mai di trovare traccia che appaghi questa curiosità, mi riservo di scriverne per colmare questa mia lacuna, della quale chiedo venia.

Mi rendo conto che appoggiarmi ad un romanzo per ragazzi, se pur famoso, non mi fa onore ma, quando l’acqua arriva alla gola, tutto può servire per stare a galla.

A questo punto, e per ora, getto la spugna.

Renzo Bagnasco

Ricerche a cura di Rosa Grazia Allaria

Foto a cura del webmaster Carlo Gatti

Rapallo, 11 Maggio 2014

EMMA MAERSK - I Giganti del Mare

I GIGANTI DEL MARE

EMMA MAERSK

|

Descrizione generale |

||||||

|

||||||

|

Tipo |

Portacontainer | |||||

|

Proprietario/a |

Maersk Line | |||||

|

Costruttori |

Odense Staalskibsværft Shipyard |

|||||

|

Cantiere |

Odense Olanda | |||||

|

Impostata |

||||||

|

Varata |

||||||

|

Entrata in servizio |

||||||

|

Caratteristiche generali |

|

|

170.794 tsl |

|

|

Lunghezza |

397 m |

|

Larghezza |

56 m |

|

Pescaggio |

16 m |

|

Propulsione |

14 cilindri, 1 elica, 102 rpm |

|

Velocità |

24 nodi |

|

Capacità di carico |

11.000 TEU |

|

Equipaggio |

13 |

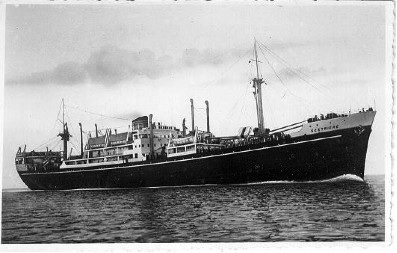

La Emma Maersk è una nave porta-contenitori.

Al momento del varo (18.5.2006), era la seconda nave più grande mai costruita al mondo dopo la superpetroliera Knock Nevis (smantellata in India nel 2010). La E.M. Opera sulla linea Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Yantian, Tanjung Pelepas, Algeciras, Rotterdam, Bremerhaven. Emma Maersk è stata la prima nata della generazione di navi porta container denominata E Class comprendente 8 navi gemelle di dimensioni pressoché identiche (lunghezza 397 metri per 56 di larghezza - capacità di carico di 11.000 TEU calcolati in base al peso) con pescaggio di circa 11/13 metri – Pescaggio massimo: 15,5 metri. Questo ultimo dato rivela il limite ristretto di porti in cui può operare nel mondo a pieno carico.

Il 1º febbraio 2013, mentre stava attraversando il canale di Suez diretta in Asia, la nave - con a bordo 13.537 container, di cui 6.425 pieni - ha dovuto interrompere il viaggio a causa di una via d’acqua in sala macchine determinato da una rottura nella galleria dell'asse porta-elica. Giunta a Port Said, dove è stato sbarcato il carico. Il 17 febbraio, il rimorchiatore Fairmount Alpine ha trainato la Emma Maersk verso il porto di Palermo. Qui le operazioni di riparazione presso la Fincantieri prevedono una durata di circa 4 mesi.

- La fortunata commessa rivela innanzitutto l’apprezzata scelta di un Cantiere Italiano da parte della Soc. Maersk, ma anche la posizione geografica di Palermo che si trova al centro del Mediterraneo. Questi due fatti dovrebbero far meditare i nostri governanti sulle scelte strategiche degli investimenti portuali ed attività connesse.

Riportiamo qui di seguito l’avvenimento riportato dalla Stampa locale.

“Arrivata a Palermo la Emma Maersk, la portacontainer più grande del mondo

Il 25 febbraio 2013, é arrivata a Palermo la "Emma Maersk", una delle otto più grandi portacontainer esistenti, che sarà sottoposta ad alcuni lavori di riparazione e manutenzione nello stabilimento Fincantieri. La commessa impegnerà l'impianto per quattro mesi, dando una boccata d'ossigeno alle maestranze che da anni si alternano nella cig a rotazione. Almeno quattro mesi di lavoro. "Poca cosa", protestano i sindacati che chiedono di utilizzare il cantiere anche per la costruzione di navi. E pressano il presidente della Regione perchè sia sciolto il nodo della ristrutturazione dei bacini galleggianti: la gara è stata vinta mesi fa dalla Cimolai di Pordenone, ma tutto è bloccato e "i bacini rischiano persino di affondare".

Le dimensioni della nave hanno comportato una delicata operazione di attracco. Secondo quanto riferisce la Guardia costiera, la manovra di avvicinamento e ingresso al molo sta impegnando sei rimorchiatori, due piloti, lo spostamento temporaneo in altre zone del porto di quattro navi e un bacino galleggiante.

Il giorno 13 luglio 2013 é uscita ieri dal porto di Palermo la EMMA MAERSK , una delle otto navi portacontainer più grandi al mondo che è stata riparata ai cantieri navali. La nave è lunga 398 metri e larga 56, con un pescaggio di 15,5 metri.

La Emma Maersk è stata la prima nave oltre i 10.000 TEU di capacità introdotta nel mercato nel 2006. Insieme a altre sette navi gemelle, fa parte della PS-class, una delle più moderne, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione agli impatti ambientali. L’ammiraglia ha subito un allagamento in sala macchine ed è stata trainata dal Suez Canal Container Terminal, dov’è stata ormeggiata a seguito dell’incidente.

NOTA SINDACALE:

Grandi numeri, ma poco lavoro, protesta Francesco Foti della Fiom Cgil: "Fino al 2009 questo cantiere garantiva un milione di ore di lavoro, 600.000 delle quali assicurate proprio dalle costruzioni. Diretto e indotto erano pienamente occupati. Adesso siamo diventati 480 con 195 inseriti nella cig a rotazione". Mercoledì è in programma l'incontro alla Presidenza della Regione. "Chiederemo a Fincantieri di implementare la nostra missione produttiva - dice il sindacalista - e alla Regione di intervenire sulla questione dei bacini impantanatasi nelle maglie della burocrazia, mentre stanno affondando: Fincantieri ha compiuto un intervento tampone da quasi un milione di euro per impedire che affondassero".

(25 febbraio 2013)

INTERVISTA:

Il Direttore di Macchina Giuseppe Sorio, socio di Mare Nostrum, ha qualcosa da raccontarci in merito alla Emma Maersk.

“Una nave gemella della E.M. è stata costruita nello stesso cantiere di Okpo (Sud Korea) dove io ho seguito la costruzione dei due traghetti della Moby Lines (Freedom e Wonder) ed è la prima di una serie di 20 unità uguali che i Koreani avevano in programma di costruire per la Maersk-Moeller”.

Parlaci un po’ di questo gigantesco Cantiere Navale coreano.

A Okpo, uno dei bacini ha una capacità di un milione di metri cubi e ci costruiscono contemporaneamente 6 o 7 navi. Allo scadere esatti di 60 giorni il bacino viene allagato, le unità finite vengono trasferite alle banchine di allestimento, le più grandi riposizionate nel bacino per essere completate, e le nuove impostate. Sul posto, avevo l’impressione che tutto funzionasse come un orologio, ora non lo so, ma se devo giudicare dalla loro costante produzione mi sembra che le cose non siano cambiate affatto. Inoltre hanno un reparto motoristico dove costruiscono i grossi motori e dopo le prove al banco vengono inseriti a bordo in un unico pezzo risparmiando così parecchio tempo.

Mi sembra di capire che hai conservato un ricordo più che positivo di quella trasferta.

Se devo essere sincero, quando arrivai a Okpo mi sembrava di essere finito su un altro pianeta, ero sballottato più che altro dai ritmi. Ovviamente mi abiutai abbastanza presto e quando rientrai a casa ebbi la sensazione di scontrarmi con un’altra realtà, quella dei nostri cantieri, e dovetti riabituarmi in senso opposto.

Ricordo che al momento dell’entrata in linea della nave furono espresse molte perplessità sia sul numero ristretto dell’equipaggio, sia sulla logistica di bordo.

“Riguardo l'equipaggio di 13 persone e del trattamento a bordo (cibi pre confezionati, lenzuola di carta, ecc.) per me non è una novità. Già nel 1965, quando navigavo con la Esso, sulle navi in costruzione si stava già sperimentando questo sistema. Inoltre, esisteva un altro programma sperimentale chiamato Mecamar, in cui parte del personale di macchina e coperta si interscambiavano a vicenda: quelli di macchina, durante le ore di straordinario, andavano in plancia a far pratica al timone, mentre quelli di coperta andavano in macchina a far pratica da fuochisti o ingrassatori. Per quanto riguarda i cibi pre-confezionati se fossero stati cotti nei forni a microonde, sarebbero stati accettabili....invece, i cuochi dell’epoca li cuocevano nella maniera tradizionale e diventavano immangiabili e usavano i microonde per asciugare la loro biancheria....

Bei ricordi, anche ricchi di humor...! L’equipaggio così ridotto pone dei limiti dei limiti operativi al loro interventi in caso d’avaria, d’emergenza ecc...??

Certamente! Dal momento che a bordo, con un equipaggio così ridotto, non si potevano fare manutenzioni, la Esso aveva creato delle squadre di pronto intervento (operai, motoristi, elettricisti ecc.) che venivano inviate a bordo per fare le manutenzioni ordinarie e qualche volta straordinarie, durante i viaggi da un porto all'altro. Questa Società fece da battistrada a quasi tutte le moderne Società di navigazione che in seguito crearono gruppi operativi che tuttora seguono le navi via terra, ed approfittano delle soste in porto delle loro navi per operare le varie manutenzione. Se i lavori sono importanti, le squadre rimangono a bordo per tutto il tempo necessario.

Ho capito! La nave deve sempre essere operativa, pertanto non può più fermarsi. In caso di epidemie influenzali immagino che gli equipaggi vengano rimpiazzati tramite ELICOTTERO.

Infatti é previsto l’uso dell’elicottero ed una piattaforma d’imbarco-sbarco a bordo di tutte le navi per questo uso. Ma l’uso dell’elicottero a volte si estende anche ad interventi diversi, come il cambio equipaggio, consegna di “spare parts” di viveri, posta ecc...

Carlo GATTI

Rapallo, 18 luglio 2013

SAN PE', L'ULTIMO MARINAIO DEL '900

LA STORIA DI SAN PE'

L’ultimo marinaio del ‘900…

Il Comandante Repetto Giovanni, detto San Pé, nacque a Carloforte, (Isola di S.Pietro) nella Sardegna sud-occidentale ai primi del ‘900. Discendeva da una famiglia di Rapallo che era stata rapita dai corsari magrebini nel corso delle incursioni saracene del ‘500. Nessuno di quella sfortunata stirpe rapallina riuscì a riscattare i Repetto per farli rientrare nel Tigullio. Tuttavia, la storia, a volte é migliore degli uomini che la scrivono… e i discendenti, con quel cognome molto comune dalle nostre parti, dopo secoli di patimenti si ritrovarono a possedere un appezzamento di terra, chiamata “Ciassa da Bobba” che si trova su un leggero altopiano nel centro dello scoglio sardo dove, ancora oggi, si parla il genovese di Pegli.

Bobba – Carloforte – Isola di San Pietro Sardegna

Un po’ di storia:

Grati per la soddisfacente sistemazione, i nuovi abitanti dell’isola eressero una statua in onore del Re Carlo Emanuele III di Savoia nella piazza principale del Paese (U Pàize) che fu chiamato Carloforte come segno di riconoscenza e fedeltà. A San Carlo Borromeo fu invece dedicata la Chiesa parrocchiale. Il Re donò per l'occasione un pregiato quadro raffigurante il Santo Patrono, ancora oggi situato nell'abside della Chiesa. Nel 1770 una seconda comunità di coloni provenienti da Tabarka s’insediò nella vicina Isola di Sant’Antioco, sul lato prospiciente l’Isola di San Pietro, dove fu fondato il paese di Calasetta. Evidentemente, i conti tra i tabarchini e i berberi nord-africani non si erano chiusi definitivamente. Infatti, il 3 settembre 1798, nelle primissime ore del mattino, gli equipaggi di tre navi corsare algerine sbarcarono nel porto di Carloforte e l’isola subì una feroce incursione piratesca. 933 carlofortini (circa la metà degli abitanti dell’isola) furono catturati, deportati e tenuti schiavi a Tunisi per cinque anni, fino al 24 giugno 1803, giorno in cui furono riscattati con una onerosa cifra da Carlo Emanuele IV di Savoia e poterono ritornare in patria.

Durante il quinquennio di schiavitù, il prigioniero Nicola Moretto, un ragazzo che era riuscito a farsi benvolere dal suo padrone e quindi a godere di qualche libertà, rinvenne sulla spiaggia di Nabeul vicino a Tunisi, una statua lignea. Quel pezzo di legno, nonostante fosse consumato dalle burrasche e corroso dalla salsedine, conservava ancora i lineamenti di una Madonna con il Bambino. Il ragazzo, come preso da un incantesimo, la nascose nel suo mantello e la riportò a casa difendendola dalla curiosità degli altri servitori musulmani. Riuscì a fatica a consegnare la statua a don Nicolò Segni, che dopo una sommaria ‘ritoccata’ la pose subito in venerazione.

Il ritrovamento, é facile immaginarlo, fu accolto come un segno tangibile della protezione della Vergine e, improvvisamente, il morale dei deportati passò dalla disperazione alla speranza, e quindi alla fiducia in una prossima liberazione. Fu un evento miracoloso? Quei 933 disperati lo interpretarono, sicuramente, come un segno del cielo che avrebbe dato, prima o poi, i suoi frutti. Da quel fatto ebbe origine il culto della "Madonna dello Schiavo" protettrice dei Tabarkini.

Si tramanda che persino i musulmani, che venerano Maria (Maryam) e credono nella sua eccellenza e verginità, guardarono a quel ritrovamento con profondo rispetto e, da allora in poi, trattarono con maggiore rispetto gli schiavi cristiani.

Metà della sua carriera, il giovane Repetto la svolse come padrone marittimo al comando di piccole navi, poi decise di trasferirsi con la famiglia nel continente… un ritorno nella terra dei “pegioti” che diedero coesione e identità alla comunità genovese che rafforzò nel tempo forti legami con Pegli. Per la verità Sampé non ebbe mai simpatia per i rapallini responsabili, secondo lui, di aver abbandonato i suoi avi nelle mani di un Magistrato del Riscatto genovese che fu a “stato paghe” dei Lomellini che, a sua volta se l’intendeva con i tunisini di Tabarka per via del prezioso commercio del corallo.

San Pé lascia l’isola

La scusa ufficiale di quel rientro in Liguria per parenti e conoscenti era il conseguimento della laurea dei due figli all’Università di Genova, ma c’era anche una verità del tutto personale: fin da ragazzo San Pé aveva sognato di fregiarsi del titolo di Capitano di lungo corso, un titolo a cui aspirava per onorare la memoria dei nonni caphorniers dei quali si parlava ancora “au schéuggio”.

Sampé studiò notte e giorno a bordo delle vecchie carrette nel periodo di bonaccia tra le due guerre, e ci riuscì da privatista ottenendo il diploma al Nautico San Giorgio di Genova. Tuttavia, contro ogni aspettativa di chi era convinto di conoscerlo bene, continuò la sua carriera navigando nel navalpiccolo, come allora si chiamava quel mondo di navi che solcavano soltanto il Mediterraneo. Un piccolo universo che Sampé conosceva meglio di chiunque altro. Fece quella scelta per non rinunciare al grado di Comandante, senza il quale pochi del suo entourage avrebbero capito l’inevitabile retrocessione ad ufficiale di coperta al lungo corso, con scarse possibilità di ripassare al Comando.

San Pé continuò a navigare con il passaporto fino alla veneranda età di settantacinque anni, poi andò in pensione, nel periodo in cui i controlli dello Stato erano evanescenti, sia sulle irregolarità delle navi sia sulla salute dei marittimi. San Pé si ritirò a vita privata, trascorrendo il suo tramonto esistenziale sulla passeggiata di Pegli, su quel lungo “ponte di comando” da cui osservava a levante le petroliere arrivare e partire nel canale del Porto Petroli di Multedo, sotto i passaggi radenti di rumorosi aerei passeggeri e, a ponente, le navi lunghe 400 metri, prendere il pilota e infilarsi tra le gru davanti al centro abitato di Voltri-Prà.

La sua vita movimentata, giunta ormai al traguardo finale, si concluse con la visione extraterrestre di mega-navi comandate da Capitani di lungo corso che avevano la sua stessa cultura marinara. Sampé chiuse gli occhi a 98 anni di età, soddisfatto d’aver dato il suo contributo di marineria a quei cento anni di storia che avevano cambiato il mondo delle navi.

Chi era San Pé?

I suoi ricordi di gioventù risalivano ai primi imbarchi sui leudi che trasportavano i minerali, estratti dalle caverne di Buggerru, al porto di Carloforte dove venivano caricati sui bastimenti a vela..A bordo di quei legni fece le sue prime esperienze venendo a contatto con anziani marinai ormai in disarmo, ma che avevano ancora tanto da raccontare e da insegnare ai giovani di buona volontà. Piano piano il suo orizzonte si allargò in direzione dei quattro venti, ma il suo modo di pensare la navigazione non andò mai oltre quel cerchio che lambiva le sponde del Mare Nostrum di cui conosceva, alla stregua di un pirata del passato, umori, rumori, odori, tane, anfratti, baie e baiette, punte, promotori e insenature. Spesso San Pé nominava quei siti con lo strano linguaggio di chi aveva un improbabile grado di parentela con la “seaspeak” internazionale. Tuttavia, quando per pura curiosità qualcuno di bordo andava a cercarli sulla carta nautica, non ne trovava traccia. Erano nomi di fantasia. Si, proprio come “svalutation” di Adriano Celentano… e, guarda caso, Sampé amava lo “svitato” alla follia. Entrambi avevano la stessa opinione della comunicazione:

“la gente ama sentirsi dire le “belinate” che sa già o che non saprà mai… e ciò l’esime dal farsi scrupoli di coscienza… Intanto lo dice Celentano in TV”!

Amava distribuire pillole di saggezza ai giovani che l’ascoltavano ammirati: “nascondere la propria ignoranza dietro una “buffonata alla Celentano”, è come prendersi la rivincita verso quel mondo che vede nella lingua inglese la soluzione di tutti i problemi della globalizzazione”.

In quella ormai lontana gestione della scienza nautica pre-tecnologica, una plausibile spiegazione a quei “misteriosi” punti geografici imparati a memoria dai vecchi naviganti c’era, ed era questa: essi venivano usati nelle rispettive lingue del Mediterraneo, ma a bordo s’imbastardivano con i dialetti costieri dei nostri marittimi, e tali “suoni” rimanevano storpiati per sempre, nella convinzione che quei nomi fossero “originali” e da preferirsi a quelli stampati sulle carte che erano stati imposti dagli imperialisti inglesi, francesi e americani… (così raccontavano!)

San Pé si difendeva dai ritmi della scienza che avanzava dicendo:

“Noi gli abbiamo sempre chiamati così! Forse con tutti i colpi di stato che ci sono stati nel Nord Africa, qualcuno avrà cambiato i nomi…”

Tuttavia, fin da ragazzo, il suo pensiero era immerso nella dura realtà dei colpi di mare e spesso sosteneva:

“i fatti contano più delle parole, le quali sono usate, spesso, come ami per pescare i “boulagi” (pesci stupidi), cioè i creduloni…”

All’epoca della vela, prima di ogni viaggio, il mozzo San Pé faceva il giro delle bancarelle per recuperare vecchie carte e portolani salvati dalla demolizione o, più spesso di giorno, ma anche di notte…, “salpava” bussole, bozzelli, pulegge ed anche cavi dai relitti spiaggiati sulla costa con lunghe apnee subacquee.

Di lui si racconta che avesse la fissa per la “ruota del timone” alloggiata su ogni ponte di comando presente nel suo raggio d’azione, e che di notte si arrampicasse sulle navi alla fonda per rapinarle, anche in presenza di guardiani o marinai addormentati. Egli stesso raccontava, sotto lo sguardo incredulo dei suoi amici del porto, d’aver rivisto quelle imbarcazioni navigare usando la chiave inglese… al posto della ruota a caviglie.

Quel lavoro gli procurava qualche soldo e molta considerazione da parte dei vecchi padroni marittimi che già intravedevano nel suo coraggio “corsaro”, un futuro da capitano. Infatti, appena i tempi lo consentirono, lo istruirono secondo scienza e coscienza e se lo portarono a bordo con il titolo di “marò contrabbandiere…”.

Un nomignolo affettuoso che spesso veniva assegnato ad un folletto porta fortuna.

Iniziò così, con molta intraprendenza e curiosità, il suo lungo tirocinio fatto di esperienze pratiche alla scuola dei grandi marinai di quel tempo.

All’epoca, sebbene circolassero navi a motore anche grandi e se ne avesse puntualmente notizia, la mentalità dei tanti San Pé considerava la presenza del motore nella pancia di un Leudo, o di un qualsiasi veliero costiero, alla stregua di un infido estraneo che toglieva loro il sonno…

Era impossibile abituarsi a quel rumore senza pause che, oltretutto, faceva scappare anche il cibo fresco di ogni giorno: i pesci azzurri che lasciavano il posto a tavola a quei fumi insopportabili e pericolosi per la salute.

Al contrario, il vento era per i silenziosi marinai dei leudi, il propulsore ideale che la natura forniva senza chiedere nulla in cambio, e per chi lo sapeva catturare, era anche molto più efficace del motore.

Come i pescatori cercavano il pesce per campare, così i marinai dei leudi cercavano il vento per fare miglia su miglia per “sbarca u lunaio”. Purtroppo, quando il motore soppiantò la vela in tutte le statistiche del mondo, iniziò il grande esodo dei vecchi marinai che si portarono i loro segreti del mestiere nell’oltretomba motivando così il loro pensiero:

“Perché passare le consegne ai giovani traditori del vento che scappavano sui bastimenti ad elica?”

E spiegavano:

“Perché regalare i segni delle frustate prese a Capo Horn e nel Leone a gente che domani imbarcherà sui vapori e non farà più i bordi per rimontare il vento? I novelli marinai andranno sempre dritti in cerca di porti dove sbarcare ed imbarcare merce al ritmo di: ‘avanti marineros’. E prenderanno facciate contro il muro del Mistral, della Bora, del Candia e del Meltemi …! Noi invece andavamo sempre in cerca di ridossi per sopravvivere nell’attesa di venti favorevoli. Si navigava e si riposava randeggiando le coste senza sfidare l’ignoto.

Sul “leudo vinacciero” di mio nonno per passare la vela latina da un lato all’altro dello scafo, servivano 4 0 5 marinai svegli, esperti e sincronizzati come un cronometro. Era una manovra difficile e pericolosa, ci volevano braccia allenate e potenti come bighi di forza. Un “mozzo bagascetto inesperto” veniva spedito fuori dai coglioni, perché non sapeva muoversi sulla coperta a schiena d’asino, tra bozzelli che facevano l’altalena da una paratia all’altra... Era meglio una testa di c… in più che un mozzo di meno…”

Un vecchio proverbio ricorda:

- Fa comme o demöa che pè andà a poppa o giâva l’erbo de prua.

- Fare come lo sciocco che per andare a poppa girava l’albero di prua.

San Pé non vede l’ora di descrivermi quella manovra come se la facesse dal vivo...

“Servono quattro o cinque persone. Il timoniere allenta la scotta e mette la barca al vento. Un marinaio allenta la sartia sopravvento ed un altro cazza la cima dell’amante dell’antenna in modo che non scivoli verso prua ed allenta la l’amante della trozza in modo che l’antenna sia più libera. Un altro marinaio tende l’amante della drizza in modo che l’antenna si alzi fino a che il corso superi il capo di banda ed entri dentro la barca. Uno deve togliere l’imbracatura dell’antenna dal dritto di prua e lasca l’orza davanti a quella di poppa. Un marinaio prende la cima della scotta e la sposta dal lato opposto. Un altro marinaio prende la base dell’antenna e la porta alla base dell’albero. In due si mettono alla base dell’albero e fanno girare la base dell’antenna dalla parte opposta mentre un altro marinaio cerca di non far sbattere la vela. Contemporaneamente un altro marinaio è pronto a tendere la trozza. Si tende l’orza davanti e la mura; si abbassa l’amante della drizza fino a far tornare la base dell’antenna al suo posto. Il timoniere fissa la scotta e mette la barca al vento. Su un leudo la manovra dura una trentina di minuti. Si deve tener conto che alcune volte non si fa tutta questa manovra. Non facendola, la vela andrà a sbattere contro l’albero formando quasi una doppia vela. Navigando in questo modo, si ha l’andatura chiamata: a daredosso.

A distanza di oltre 70 anni i peli del mio naso puzzano ancora di bitume, di biacca e di salmastro. Quei ricordi me li porto sulla pelle e su questo nasone che ha fatto ridere il Mediterraneo, specialmente quello arabo ed ebreo che, al contrario del mio, sembrava il tagliamare di un falco pescatore”.

San Pé, un filosofo del mare

- Lascià andà l’aegua inzù

e o vento in sciù.

- Lascia scendere l’acqua e salire il vento (non ti opporre al destino)

Il grande oceano di San Pé si muoveva lunatico e malizioso nella fascia passante da Gibilterra a Suez, ma nulla lo attirava fuori da quei passaggi. La sua storia marinara ignorava, senza pregiudizi e curiosità, le lontane scoperte geografiche con tutte le loro novità…

In quella specie di grande lago, le rotte erano strade da scegliere a seconda delle stagioni e lui avvertiva sulla pelle quando era il momento di avanzare, arretrare o deviare e spesso diceva: “L’importante é arrivare, non quanto ci si mette!”

Aveva una specie di sensore, piazzato chissà dove, che agiva sulla sua pressione sanguigna. Il maltempo gli avvinazzava il naso come un pagliaccio da circo, e funzionava da barometro tendente al brutto per tutto l’equipaggio.

San Pé ripeteva: “Il bollettino del tempo che riceviamo via radio, altro non è che l’opinione di quei “marescialletti” che portano a casa lo stipendio, senza rischiare la pelle come i marinai, quindi: calma e gesso, la burocrazia la lasciamo agli scribacchini, al resto dobbiamo pensarci noi”.

Per San Pé era più facile entrare in sintonia con un gabbiano che con l’addetto al servizio meteo dell’aeronautica che, nei giorni di pioggia, per fare pochi metri di strada, apre l’ombrello per non bagnarsi l’uniforme.

“Cosa abbiamo in comune con loro?” - diceva grattandosi il naso – “neppure l’acqua dei piovaschi, che per noi sa di sale, di sabbia del Sahara, di minio ed è pure diuretica!”

Quando i ochin xeuan in tæra unn-a burriann-a a no l’è lontann-a.

- Quando i gabbiani volano a terra, la burrasca è vicina.

Poi, la sua solitudine diventava romantica:

“Se invece osservi attentamente il comportamento di ogni singolo gabbiano dandogli la stessa importanza che merita un tuo caro amico, lui si esprimerà con gli occhi, con il corpo e con le ali. Se lo sai interpretare, lui è meglio di Civitavecchia Radio che lavora sulla 1888 Kc, è meglio di un drone moderno che lanci a grandi altezze per spiare il cielo.

L’ochin (il gabbiano) é sereno quando naviga sulla tua stessa rotta, mentre sollevi aria calda che lo spinge in alto senza faticare. Ti sta vicino aspettando un po’ di cibo per poterti accompagnare. Anche lui naviga tutto il giorno, ed ha le tue stesse paure, perché deve nutrirsi, veleggiare, riposare ma anche scappare verso terra quando il vento rinforza. Il gabbiano ha i nostri stessi problemi esistenziali: se il tempo peggiora, lui lo sente prima di noi perché abita qui tutto l’anno e da sempre. Vedi? Oggi segue noi; 2000 anni faceva le stesse cose con le navi onerarie dei romani.

L’ochin ogni tanto parte per la tangente e va a volare sopra le nuvole fino a prendersi il suo bollettino personale. Più sale e più riesce a vedere oltre l’orizzonte, ma essendo anche un sensitivo, come spiegano le antiche leggende, capta gli urli striduli dei suoi simili francesi portati dal vento del Leone laggiù, sulle rive di Sète e La Nouvelle, dove la nostra rotta termina e s’infila a “porto cosce”... L’Ochin li sente, li vede e legge le loro ansie nei cerchi che disegnano il cielo tra le raffiche del vento.

Ma in quota il vento è più forte e più freddo, e il gabbiano con una stretta virata ritorna in picchiata sulla nave per avvisarci che il MISTRAL è incazzato con qualcuno, forse con le navi e con i marinai che sporcano e offendono le sue creature. Le burrasche e le tempeste esistono solo perché esistono gli usurpatori del bene di Dio”.

Una nave sta uscendo dal canale di Multedo e San Pé inforca i binocoli ed osserva:

“Il giovane ufficiale che vedi sull’aletta di plancia è distratto e pensa che l’ochin in volo accanto a lui sia soltanto un famelico opportunista… A quel moderno navigatore hanno insegnato a fidarsi soltanto della tecnologia che avanza su un terreno di puttanate chiamate “modelli matematici” che s’illudono di fornire certezze per migliorare la sicurezza del marinaio e della nave.

Chi veu passà per belinon, giudighe ô tempô.

- Chi vuol passare per fesso, giudichi il tempo.

I bollettini del tempo sono ciclici e vengono emessi su determinate frequenze, ma la matematica lavora sul presente che, al momento della trasmissione, appartiene già al “passato”. A noi interessa solo il futuro. Cosa succederà tra qualche ora? I dubbi trasmettono dubbi, mai certezze! Noi che navighiamo pieni di dubbi, possiamo solo rimediare ricorrendo ai ricordi di quelle esperienze vissute sulla nostra pelle.

In mare, per “esperienze” s’intende quella serie di errori che hanno una loro antica etichetta: “comme no pigialo in to cù!

La matematica è difficile da capire, specialmente quella che racconta delle musse…”

Per il comandante San Pé, il volo del gabbiano é il migliore bollettino dell’aeronautica naturale. Ma che vuol dire?

“Ero un ragazzino e finita la scuola m’imbarcavo sui leudi che veleggiavano al largo di Carloforte, non lontano dagli isolotti del Toro e della Vacca, per la pesca delle acciughe. A quel tempo non c’erano le radio portatili e le TV a tenerti compagnia e questi due scogli sembravano distanti un oceano dalla terraferma. Gli anziani di bordo erano l’unica voce di terra, i loro racconti erano la nostra radio. Non si perdeva una parola dei loro racconti di guerra, di mare, dei santi protettori, delle superstizioni, dei pesci di ogni tipo. Il tempo che occorreva per riempire le corbe e rientrare in porto, era pieno di racconti vissuti, non solo, ma anche di favole e tanta fede nella Madonna di Carloforte, in Sant’Erasmo e ai tanti miracoli che sempre dispensavano ai marinai.

Sant’Ermo in cöverta o lava cöverta e corridô.

- Fuochi di Sant’Elmo in coperta preannunciano pioggia a lavare coperta e corridoi.

"Gabbiani" da POESIE

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,

ove trovino pace.

Io son come loro,

in perpetuo volo.

La vita la sfioro

com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo.

E come forse anch'essi amo la quiete,

la gran quiete marina,

ma il mio destino è vivere

balenando in burrasca.

Vincenzo Cardarelli

E i gabbiani? “Già, i gabbiani li avevamo sempre addosso, specialmente quando salpavamo le reti ed erano affamati di pesce fresco. Ma ogni marinaio parlava sempre con lo stesso ochin che gli andava vicino per farsi coccolare: quando poi era sazio, si faceva pure la pennichella. Forse erano gli ochin che ci sceglievano e ci ammaestravano per evitarci guai maggiori. Ma se il tempo peggiorava, il gabbiano lo sentiva anche prima del barometro, diventava nervoso, scrollava spesso le ali e poi partiva improvvisamente, prendeva quota e saliva molto in alto fino a scomparire. Andava a scrutare il cielo, le nuvole e l’orizzonte, il colore del mare e le creste bianche ancora lontane che annunciavano la burrasca. Poi scendeva a cerchi concentrici fino a posarsi sulla coperta in cerca di caldo e del suo amico.

Apriva e chiudeva il becco velocemente per dirgli che aveva visto il tempo gramo all’orizzonte. Era il suo linguaggio e noi avevamo imparato a capirlo.

Quando presi il comando, battezzai col nomignolo Giuan l’amico gabbiano che mi aveva adottato. Era il più attento dell’equipaggio ed era imbarcato senza paga! Man man che la depressione atlantica s’avvicinava, il suo nervosismo era palese e contagioso. Subito sgombravo la coperta dalle cose ballerine, facevo rizzare le ceste del pescato, si toglievano gli attrezzi e approntavamo la vela latina per andarci a cercare un ridosso.

Giuan aveva sempre ragione! Anche il colore del mare ci dava i suoi segnali d’allerta, da verde appena increspato si trasformava in mare lungo che arrivava in abito grigio un po’ striato, lacerato e montagnoso trascinandosi profonde ferite e ricordi di violente burrasche”.

Ecco chi sono i veri lupi di mare: quei marinai che osservano i gabbiani salire per calibrare la densità delle nuvole, e poi scendere penetrando il colore del mare striato dal vento.

I lupi di mare appartengono ad una razza che si è estinta con l’avvento del motore. In terra si odono le favole diffuse sui pontili turistici per quei cazzoni della domenica che sfidano il mare per vantarsene il giorno dopo con i colleghi dietro una scrivania. I veri lupi di mare fiutano le burrasche in arrivo e scappano in tempo per salvare l’equipaggio, il carico e sanno come evitare i danni alla barca.

“Quando il nostro vecchio Capitano spariva per un attimo dalla coperta, gli altri si allarmavano: ‘u comandante u l’è andato a controlla u barometro’.

Quello strumento è una calcolatrice che tira le somme di tutti i segnali percepiti a bordo. Se la sua tendenza è a scendere, la fuga verso il ridosso sarà rapida e sicura”.

- In tempo di tempesta, ogni scoglio è porto.

Questo è il viso tagliato e bruciato dal sole, dal salino e dai colpi di mare di uno dei tanti San Pé che hanno donato la propria vita al Mare Nostrum.

Sampé si è cammallato un testone di capelli neri e ondulati fino a tarda età e spesso ripeteva d’aver coltivato quelle onde per esorcizzare quelle che il Padreterno gli inviava come monito per i suoi peccati. Le orbite quasi sempre gonfie, facevano filtrare dalle palpebre due occhietti neri e sospettosi che nessuno ebbe mai l’occasione di vederli nella sua grandezza e rotondità.

Non rideva spesso per non esibire la maschera ridicola che gli si formava sul volto avvinazzato e involgarito dal quel naso che gli fu schiacciato dalla maldestra rollata di un bozzello penzolo a bordo del leudo “Bastiano” di suo nonno Zeppin.

Ma il più delle volte si “vendeva” quella ‘prua rincagnata’ come un trofeo guadagnato sui ring di mezzo mondo e se qualcuno gli faceva notare che le date non quadravano, rimediava raccontando di una scazzottata coi magrebini in cerca di guai… nell’angiporto di Djerba.

Del pugile, peso mosca, aveva soltanto quel naso minaccioso. Le sue spalle ricordavano un paraegua serou e le braccia magre potevano sollevare si e no un sacco da marinaio già svuotato. Le sue gambe arcuate lo facevano rollare anche quando camminava nella ciassa du pàize: segno evidente di una stabilità più marinara che terrestre.

Piuttosto basso di statura, passava inosservato come quei piccoli gozzi “cornigiotto” del ponente genovese che hanno la prua a rientrare, e li guardi soltanto per la curiosa pernaccia che hanno sul dritto di prora.

Nella sua vita di bordo, San Pé era stato più in mare che a casa, ma la sua famiglia non era l’equipaggio di cui si sentiva un benevolo Capitano, un compagno autorevole di viaggio, ma mai un padre. Sampé non era nato per fare da padre a qualcuno, neppure a quelli del suo sangue che l’aspettavano sulle alture di Pegli, di cui parlava poco, ma si capiva che proprio là si annidavano le uniche persone che gli mancavano di rispetto. Spesso diceva che “la confidenza porta all’irriverenza”.

Maina diffiçile da contentà; quando o lè a bordo ô vô ê a cà, quando ô l’è a cà ô vou êse in mà.

- Il marinaio è difficile da accontentare; quando è a bordo vorrebbe essere a casa e viceversa.

Aveva due figli maschi che pensavano, con una certa crudeltà, che il mare “rimbambisce i marinai e li rende inadatti alla vita di terra!” Anche i nipoti la pensavano ormai allo stesso modo e Sampè glielo leggeva negli occhi, ed era ormai consapevole che a nessuno di loro interessava minimamente ascoltare le sue avventure di mare. Una vita senza senso? Chi lo sa? Forse è il destino che accomuna tanti malati del ferro…

Ma San Pé non reagiva più di tanto, in casa si era ormai identificato nel classico ospite che dopo tre giorni puzza, proprio come il pesce… Infatti, appena il tempo era scaduto, il suo pensiero correva a consolarsi a bordo dei suoi barchi popolati da spiritelli ignoranti, taciturni e di buon comando, che bevevano ogni cazzata espressa dal loro Capitano senza discutere, non per paura del diavoletto con il naso schiacciato, ma perché non gliene fregava un cazzo, come il loro piccolo duce, del mondo riparato, all’asciutto, a ridosso delle dighe, delle montagne, dei preti e di quei politici che non sanno neppure che le navi e i marittimi esistano al largo da Ciassa da Bobba..

In quarantenn-à ö mainà ö sö menn-à.

- In quarantena il marinaio….si annoia.

San Pé si sentiva in qualche modo un privilegiato che poteva comandare – almeno - quando era a bordo… e decideva da solo il da farsi per sopravvivere ed essere considerato per quello che era e faceva, senza gloria e senza onore.

A casa, se c’è il temporale, qualcuno chiude le finestre, magari stacca la corrente e non c’è bisogno di guardare i gabbiani ed il colore del mare per conoscere l’intensità della pioggia in arrivo.

In mare, il Capitano deve prevedere, vedere e provvedere a tutto prima che succeda il casino! Ecco l’ansia che sbarca e poi reimbarca con il marinaio fino alla posa in sicurezza del Libretto di Navigazione tra i cimeli di famiglia…

Avete capito che l’uomo di mare in casa rompe solo le balle perché ha la mania del rispetto degli orari di bordo, precisi nel mangiare, nel dormire e nel passeggiare sull’aletta, che a casa è il classico poggiolo… Ma non sopporta neppure quel telefono che squilla dalla mattina alla sera, e tutto è preceduto da urli e rumori strani che vengono dalla strada, dalle TV dei vicini di casa e dalle pignatte della cucina che sembra quella di un manicomio e poi precisa:

“A bordo si usa il telefono solo per le emergenze: incendio a bordo, uomo in mare, il motore che va fuori giri, lo scafo che fa acqua per una falla ed ogni rumore sospetto ti fa salire il cuore in gola.

In terra ci sono quegli anonimi ospiti che entrano ed escono come se la casa fosse un porto di mare, ma che in realtà è più simile ad un casino di via Pré… Per me la casa è piena di clandestini!

Belin, a bordo il direttore di macchina quando viene sul ponte, chiede il permesso per rispetto, non tanto del Comandante, quanto perché è l’unico luogo sacro della nave! A casa mi svegliano a tutte le ore con quei c… di cellulari, entrano nella stanza senza pensare che sono sbarcato e mi trovo a casa mia, nel mio letto!

Belin! non ne posso ciù!” Se non fossi così vecchio sarei già scappato con la prima nave in partenza da Ponte dei Mille, magari come un clandestino magrebino, e non mi avrebbero più visto”.

Ogni volta che San Pé sbarcava, queste scene si ripetevano ed erano sempre le stesse, nervose e un po’ comiche da cui si capiva che il tempo necessario per ambientarsi in famiglia era sempre troppo breve.

La gente di mare teme solo gli umori del vento che solleva il mondo e glielo rovescia addosso sbattendoli da paratia a paratia come i pesci rondine. Quella valanga di acqua salata gli fa una gran paura! I marinai non volano e non sorvolano le onde come fanno i gabbiani, e sanno che un buon Capitano è l’unica assicurazione che hanno sulla vita. Ecco perché a bordo LUI ha sempre ragione! Ecco perché lo scorbutico San Pé era amato dal suo equipaggio che ripeteva alla noia: “Lui sa sempre come riportarci a casa…”

Persino il direttore di macchina, l’unico che poteva permettersi di contraddirlo, con molta prudenza, gli lasciava sempre l’ultima parola. Se il Capitano era sereno anche la navigazione scivolava via come l’olio e il vento in poppa. Se il tempo s’imbruscava anche San Pé diventava un po’ nervoso ed anche i suoi pensieri cambiavano colore.

San Pé sapeva che la nave era la sua casa, ma ne percepiva chiaramente i confini: viveva in quell’ambiente senza gradi di parentela con l’equipaggio, per lui i marinai erano inquilini in affitto, provvisori e saltuari che avevano un contratto di lavoro da rispettare, ma che occorreva tenere sotto pressione, per farli lavorare. Per lui l’armatore era una vecchia volpe, che non capiva un cazzo di mare ma aveva bisogno che qualcuno navigasse per lui fino alla vecchiaia con navi che erano da demolire alla fine di ogni viaggio in corso. I macchinisti erano infidi perché si occupavano solo della parte bassa del centro nave, come se il resto dello scafo non fosse di loro competenza. Ma qualcuno che facesse girare quell’elica del cazzo ci voleva a bordo. Quegli ometti neri e sporchi di grasso che scendevano e salivano dalla macchina con in mano lo straccetto bianco, bucato e intriso di rumenta li considerava soltanto come operai abusivi imbarcati per caso dai sensali dei caroggi.

San Pé aveva provato il vero amore soltanto sui barchi di legno dei primi decenni del ‘900.

La sua mentalità, ormai lo avete capito, era rimasta ancorata ai leudi ai velieri, ai pinchi, alle paranze… sui quali esisteva un Capitano che interpretava gli ordini del Signore dei cieli, quindi di chi comandava veramente manovrando il vento e il mare per far girare il mondo.

In seguito l’uomo, con l’avvento della tecnica, si è montato la testa, si è sostituito al Padreterno ed ha voluto il bastone del Comando facendosi chiamare Comandante!

Per Sampé avevano diritto di chiamarsi marinai soltanto chi sapeva impiombare i cavi di canapa e d’acciaio, rammendare i cagnari, armare bighi di forza, asciugare le stive a regola d’arte, costruire fardaggi e qualsiasi tipo di tapullo, sostituire draglie, amantigli, pescanti, usare il cemento a pronta presa come un “massacan” di professione, tenere le pitture e pennelli in ordine e manutenere cavi, cime, bozzelli e pastecche come ai tempi della vela.

La nave doveva essere sempre pitturata, anche se vecchia e vicina alla demolizione. Essa doveva essere elegante e pulita come il vestito dell’armatore che dava loro da vivere. Per San Pé era inconcepibile entrare in un porto con la nave “arrumentata”. Non era dignitoso per il Comandante che avrebbe dimostrato al mondo di non saper comandare, ma lo era soprattutto per il suo datore di lavoro che aveva un nome dignitoso da difendere su tutte le “Piazza Banchi” del Mediterraneo.

Il suo sogno ricorrente era la leggendaria epopea della vela popolata da quei fantasmi che si arrampicavano come scimmie sugli alberi inclinati del veliero sotto i colpi di mare gonfiato dal vento “ruggente”. Quando i marinai erano tutti eroi sotto gli occhi di pochi testimoni che gli volavano intorno con le ali plaudenti, oppure gli nuotavano a delfino sotto la prua sbandata a sottovento.

Sant’Antonio Sant’Antonio, t’æ a barba d’öu se ti ne mandi o vento in poppa, ma se no ti t’arregordi de nöi, ti l’æ de stoppa.

- Sant’Antonio, Sant’Antonio hai la barba d’oro se ci mandi il vento in poppa, ma se ti dimentichi di noi, ce l’hai di stoppa.

San Pé era un Capitano la cui autorità gli era conferita dalla sua storia personale. Una specie di “crociato” che correva su tutti i mari con la benedizione di quel Dio supremo che lo avrebbe protetto dalle malefatte del maligno, dalle tempeste di Eolo che non aveva pietà dei marinai.

Per questo ruolo San Pé si era scelto la sua dottrina. Poche idee ma chiare:

In mare non ci sono certezze – Non ti puoi rilassare – Il mare non ascolta le tue debolezze – Il mare non accetta le tue bugie perché ti legge dentro - Il mare non sopporta le sfide.

- Pochi sono gli uomini che possano dare del tu al mare, ma non lo fanno mai! Perché in mare non ci sono taverne e l’unico Tabernacolo dove ripararci, il primo della storia moderna, è il ventre di Maria che fu la prima Chiesa di Cristo. Ecco perché noi dell’Isola adoriamo la Madonna dello Schiavo!

Da millenni e per ogni situazione, il marinaio ha coniato proverbi per il suo vecchio mare, anche per il comandante della Costa Concordia:

“CHI CASCA IN MARE E NON SI BAGNA, PAGA LA PENA”

San Pé, come la maggior parte dei marinai, fin da ragazzo aveva capito quanto la sua vita fosse nelle mani del cielo. Questa era la sua forza! Ma la sua impostazione mentale gli proibiva di chiedere Grazie e Miracoli, non aveva mai chiesto alla Madonna di Carloforte di aiutarlo a salvarsi da una tempesta, lui chiedeva un aiuto per aggirare la tempesta. In questo passaggio c’era tutto il suo modo di interpretare l’Arte della Navigazione, che non era improntata alla paura dell’elemento in cui era nato, ma al raziocinio e alla fede di chi aspira all’umiltà e alla prudenza per partire ed arrivare, sempre!

La sua accortezza aveva quindi una radice mistica!

Sampé portava al collo una catena con un ciondolo molto particolare.

U Sordo

“Ero un ragazzino! Gli uomini erano tutti imbarcati e sull’isola c’erano solo gli anziani pescatori. Spesso andavo a trovare “U Sordo” mentre

rammendava le sue reti all’interno di una profonda nicchia nella roccia che era intasata di attrezzi da pesca, cumoli di reti da riparare e tante conchiglie colorate, valve e bivalve di ogni colore e misura, coralli senza valore, ma anche anfore ancora ben conservate che teneva nascoste e al buio. Barba bianca, cuffia di lana ognitempo, camminava sempre senza scarpe e i pantaloni arrotolati fino alle ginocchia. Quella era la sua uniforme. Le sue mani grandi e nodose non sembravano adatte a maneggiare filo e aghi eppure riparava reti per tutti i giovani pescatori che ogni notte si avventuravano in mare aperto.

La sua grotta emanava odore di alghe e di bitume come il suo maglione frastagliato di posidonia. Quel mitico antro dal sapore antico aveva qualcosa di magico che solo lui, col suo carisma poteva incarnare.

Ogni volta che decidevo d’andarlo a trovare, mi rifornivo di vino e qualche sigarette che “salpavo” in giro… Quello era il sistema migliore per far parlare U Sordo.

Ma quel giorno fu lui a pormi una domanda: