RIFLESSIONI PER CHI HA ANCORA TEMPO

RIFLESSIONI PER CHI HA ANCORA TEMPO

BY JOHN GATTI• Rapallo, 5 SETTEMBRE 2020•7 MINUTI

La carriera a bordo delle navi è legata a una crescita continua, dove il compito più arduo, quello della selezione, dell’infarinatura, della formazione dei primi schemi che accompagneranno negli anni, spetta alla scuola.

Molti ragazzi scelgono il nautico più per esclusione che per vocazione e, spesso, con un’idea poco aderente alla realtà proposta dalla strada che stanno per imboccare.

Terminata questa fase si entra nel mondo del lavoro.

Un passaggio abbastanza traumatico, soprattutto per la netta svolta della vita che porta ad affacciarsi su di un nuovo scenario: ridimensionamento delle proprie certezze e necessità di costruire nuovi piloni a sostegno della propria identità.

Fino a pochi anni fa, questo passaggio era ammortizzato dal periodo di leva obbligatorio. L’ambiente militare preparava alla disciplina, alla gerarchia e all’ordine, educava alla civiltà e al rispetto e, cosa molto importante, tagliava il cordone ombelicale che univa il ragazzo alla famiglia. Era la perfetta transizione tra “casa” e “mondo del lavoro”, aiutava a creare la propria indipendenza, rendeva più fluido il passaggio dalla terra alle navi per chi progettava un futuro da marittimo.

L’abolizione del servizio di leva obbligatorio ha reso più difficile il distacco con il periodo adolescienziale, ma ci sono altri due fattori che hanno contribuito a ostacolare il raggiungimento dell’importantissima indipendenza: i corsi obbligatori a carico degli allievi e la mancanza di uno stipendio minimo adeguato.

Facendo sempre riferimento a non molti anni fa, viene spontaneo un confronto che lascia perplessi: un tempo l’allievo era pagato adeguatamente e i corsi erano a carico della compagnia per cui navigava.

I marittimi erano considerati una risorsa su cui investire.

Questa sufficiente sicurezza economica permetteva ai ragazzi di cominciare una vita propria senza dover gravare sulla famiglia.

Oggi le cose sono profondamente cambiate e i ragazzi trovano difficoltà nel passaggio al livello superiore. A volte si sentono un peso che li porta a ritardare la fase dell’indipendenza strettamente legata alla formazione del carattere.

Fare le vele a seconda del vento.

Un adagio che, saggiamente, indica la necessità di una presa di coscienza sullo stato dei fatti e invita a un cambio di atteggiamento per far fronte alla situazione.

Il primo imbarco deve rappresentare comunque un taglio con la vita precedente. Occorre cercare nuovi equilibri.

E qui arriviamo alla fase studio/formazione.

È un po’ come andare all’università. Devi studiare e dipendi ancora dai genitori. Quello che puoi fare è impegnarti al massimo affinché questo periodo sia il più breve possibile. Questo significa pianificare gli obiettivi, ottimizzare i tempi, programmare lo studio e la formazione personale lavorando sui punti deboli.

“Cercare nuovi equilibri”. Nella fase precedente, le ore erano scandite da esigenze naturali proprie di quella fascia di età: amici, ragazze/ragazzi, divertimento, studio, famiglia, sport, ecc; il tutto rimbalzava in una stanza dalle pareti morbide, dove i colpi potenzialmente pericolosi venivano soffocati da sistemi sociali di protezione rodati, legati all’età e alle blande aspettative proporzionate al grado di maturità. Nella ricerca di “nuovi equilibri” occorre salire di livello, accettare il fatto che le morbide pareti sono diventate più dure e che pretendono una maggiore consapevolezza.

Non dovete perdere tempo. Tracciate la rotta verso i vostri obiettivi, e seguitela.

Se il vostro sogno è quello di diventare piloti, allora cominciate il prima possibile a dedicare, regolarmente, parte del vostro tempo allo studio degli argomenti che potrebbero diventare il vostro pane quotidiano. Perché leggere libri e guardare video, quando il tempo stringe e l’esame si avvicina, sposta il focus e la finalizzazione delle azioni, sull’esame stesso; mentre la manovra, il pilotaggio, l’atteggiamento mentale, per essere profondamente capiti, devono diventare una passione, la ricerca dell’informazione per il gusto di sapere.

È un concetto che vale un po’ per tutto, dove il risultato varia a seconda del metodo: fare perchè si deve fare o fare perché si vuole fare. Una differenza spesso dettata dal tempo che decidiamo di concederci.

Una buona strategia va disegnata nei dettagli e corretta nel percorso, con calma, altrimenti ci si trova costretti a fare con quello che si ha, abbassando la qualità del risultato.

NAVI A ROTORE * FLETTNER SHIP

NAVI A ROTORE * FLETTNER SHIP

di Maurizio GARIPOLI

Per introdurre questo tipo di nave, conoscere l’“effetto Magnus” è importante e imprescindibile, ma tratterò l’argomento in forma semplificata, con lo scopo di incuriosire, più che di spiegare.

Immaginiamo un calciatore che colpisce il pallone di punta e cerchiamo di visualizzare la palla percorrere la sua traiettoria a parabola fino alle braccia del portiere. Figuriamoci ora lo stesso pallone colpito con un calcio ad “effetto”: il calciatore gli imprime una rotazione più o meno accentuata per deviarlo dalla sua traiettoria e sorprendere il portiere.

Il risultato lo ottiene per la differenza di pressione che si crea tra le due facce dell’oggetto in rotazione.

Questa differenza di pressione genera un vettore di forza capace, in questo caso, di spostare il pallone dalla traiettoria naturale durante il tragitto verso la porta.

Il giocatore sa che, a seconda della velocità di rotazione che imprime al pallone, questo avrà una deviazione più o meno marcata; anche se non tutti i calciatori sanno che il risultato ottenuto è dovuto al cosiddetto “effetto Magnus”.

L’ingegnere aeronautico tedesco Anton Fletner, basandosi su questo principio, inventò un rotore cilindrico, che ha avuto negli anni diversi utilizzi, e non solo in campo aeronautico. Il rotore è stato impiegato per costruire aerei, timoni navali ad alta efficienza e… propulsori navali.

Oggi parliamo, sinteticamente, di queste navi a rotore.

In effetti non se ne vedono molte, tuttavia esistono e stanno solcando i mari proprio in questo momento.

La prima nave a utilizzare questo sistema fu costruita proprio da Flettner nel 1924 ed era dotata di due cilindri larghi 3 metri e alti 15 che sfruttavano un piccolo motore e il vento per generare questa forza. Questo sistema ai tempi non fu ritenuto molto efficiente, almeno rispetto alla propulsione convenzionale, e venne abbandonato per un lungo periodo, tuttavia l’idea rimase latente fino agli anni ’80, quando fu pensata come un ausilio al propulsore principale per ridurre i costi del carburante via via crescente.

Ma come funzionano i rotori?

I rotori Flettner sono dei grossi cilindri che salgono in verticale dalla coperta della nave e sono meccanicamente collegati al propulsore, che poi è la loro principale fonte di energia. Funzionano come delle vele e in effetti il loro secondo nome è vele a rotore. Il vento, che colpisce i cilindri in rotazione, genera una forza perpendicolare che segue la legge dell’effetto Magnus:

Un corpo in rotazione in un fluido in movimento genera una forza perpendicolare sia all’asse del corpo che alla direzione del fluido.

Graficamente la possiamo vedere così:

Quando il vento colpisce la nave al traverso, genera una forza che aiuta l’elica principale a spingere la nave in avanti. Se la rotta della nave cambia, il senso di rotazione del rotore può essere invertito per non creare una forza contraria al moto. Contribuendo alla propulsione, le vele a rotore abbattono i consumi che poi, in effetti, è il loro scopo primario.

Nell’Estate del 2010 compí il suo primo viaggio l’E-Ship1, una nave da carico con ponte a prua di 130 metri di lunghezza e circa 13.000 tsl, adibita al trasporto di turbine eoliche, dotata di bow e stern trhuster, due eliche e quattro rotori Flettner alti 27 metri e larghi 4.

La E-Ship1 veniva spinta da due motori Diesel marini e, in parte, dai rotori, fino alla velocità massima di 17,5 nodi, ottenendo un risparmio di carburante pari al 10% rispetto a una propulsione a elica esclusiva.

Per alcune compagnie questi risultati valgono l’investimento e, proprio per questo, stiamo assistendo a un lento ma costante incremento del sistema nella flotta mondiale.

Nel 2015 due rotori vengono installati sulla Ro/Ro Estraden.

Nel 2018 un rotore viene installato a prua della nave da carico Fehn Pollux.

Nel 2018 viene installato un rotore alla nave passeggeri Viking Grace.

Nel 2018 quattro rotori mobili vengono installati sulla nave Afros di 199 metri e 36452 tsl.

La particolarità dei rotori mobili permette alla nave di svolgere più agevolmente le operazioni commerciali per poi utilizzare i rotori in navigazione:

https://www.youtube.com/watch?v=X8xysiW4S9Y&feature=emb_logo

Sempre nel 2018 vengono installati due rotori alti 30 metri e larghi 5, sulla petroliera Maersk Pelican – nel video che segue possiamo vederne l’installazione – nonché molti altri particolari del sistema:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Nrw_FPGsfA4&feature=emb_logo

Ognuna di queste navi dichiara consumi diminuiti dal 10 al 20% e minori emissioni inquinanti. La tecnologia e i materiali moderni hanno fatto abbattere i costi e ottimizzato le prestazioni, portando i rotori a essere sempre più leggeri e performanti.

Il potenziale per un ulteriore sviluppo esiste!

Se per mare vi capita di incontrare una di queste navi, fatecelo sapere e mandateci una foto! La pubblicheremo col Vostro commento.

CARLO GATTI

WEBMASTER

Rapallo, mercoledì 10 Giugno - 2020

22 MAGGIO 2020-GIORNATA DI PREGHIERA E MEMORIA PER TUTTI I MARINAI E PER IL POPOLO DEL MARE

AGENZIA D'INFORMAZIONE

22 MAGGIO 2020

NEGLI STATI UNITI SI CELEBRA OGGI LA GIORNATA DI PREGHIERA E MEMORIA PER TUTTI I MARINAI E PER IL POPOLO DEL MARE

In questo momento 18 milioni tra navi maggiori e minori navigano sui mari di tutto il mondo

Nel 1933, il Congresso dichiarò la Giornata marittima nazionale per commemorare il viaggio a vapore americano della SAVANNAGH dagli Stati Uniti all'Inghilterra, segnando la prima traversata di successo dell'Oceano Atlantico con propulsione a vapore.

Afferma l'Amministrazione Marittima degli Stati Uniti sul suo sito web:

"Durante la seconda guerra mondiale oltre 250.000 membri della marina mercantile americana hanno servito il loro paese, con oltre 6.700 persone che hanno dato la vita, centinaia sono stati arrestati come prigionieri di guerra e più di 800 navi mercantili statunitensi sono state affondate o danneggiate".

Come parte della tradizione, ogni anno il Presidente degli Stati Uniti offre un annuncio in riconoscimento della festività e dell'importanza della Marina mercantile degli Stati Uniti.

Si celebra oggi in tutti gli Stati Uniti la Giornata nazionale di preghiera e di memoria per tutti i marinai e per il popolo del mare.

Istituita nel 1933 dal presidente Roosvelt per celebrare l’arrivo a Liverpool della prima nave a vapore SAVANNAH partita proprio il 22 maggio da Savannah in Giorgia, la celebrazione voleva onorare la Marina mercantile americana e oggi ricorda tutti coloro che lavorano sui mercantili e i benefici apportati dall’industria marittima alle nostre società. Brendan J. Cahill, vescovo della diocesi di Victoria, in Texas e responsabile dell’Apostolato del Mare (Aos), ha celebrato una messa sabato 19 maggio nel santuario nazionale dell’Immacolata Concezione a Washington DC e ha incoraggiato ogni diocesi a ricordare, il 22 maggio, tutti gli uomini e le donne del mare sia nel corso delle omelie che con preghiere speciali.

L’Apostolato del Mare (Apostleship of the Sea – Aos) è un organismo della Chiesa cattolica che accompagna nella loro particolare vita di fede, i marittimi, i pescatori, le loro famiglie, il personale portuale e tutti coloro che lavorano o viaggiano in alto mare per lunghi mesi, indipendentemente dalla razza, dal colore o dal credo.

Negli Stati Uniti, l’Aos è presente in 53 porti marittimi di 26 Stati e in 48 diocesi. Cappellani sacerdoti, diaconi, religiosi e laici offrono attraverso questo servizio una “casa a chi è lontano da casa” per i marittimi attraverso la messa, la comunione, la confessione e altri sacramenti. A questo si aggiunge l’assistenza ai marittimi in difficoltà, le visite alle navi, piccoli centri sulla terraferma, con connessione internet, telefoni cellulari e schede telefoniche che facilitino i contatti con le famiglie. Durante le celebrazioni si è ricordato anche il messaggio che il cardinal Turkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, aveva inviato lo scorso anno ricordando che “il lavoro duro di oltre 1,5 milioni di marittimi, che trasportano quasi il 90% dei beni da noi utilizzati, ci consente di vivere una vita confortevole”. L’otto luglio prossimo, in occasione della giornata mondiale del mare, anche la Chiesa statunitense proporrà iniziative e celebrazioni per i marittimi.

U.S. Celebrates National Maritime Day

Giornata marittima nazionale!

Ogni anno, il 22 maggio, gli Stati Uniti celebrano la Giornata marittima nazionale, una festa in osservanza dei contributi degli uomini e delle donne della Marina Mercantile Americana, nonché dell'industria marittima degli Stati Uniti e dei benefici che porta al paese in termini di trasporti, posti di lavoro, merci, attività ricreative e sicurezza nazionale.

La data del 22 maggio è significativa perché segna il giorno in cui la SS Savannah nel 1819 partì per il primo viaggio riuscito da parte di una nave a vapore attraverso l'Atlantico, scatenando silenziosamente una nuova era di viaggi e trasporti marittimi.

La Giornata marittima nazionale fu dichiarata per la prima volta dal Congresso nel 1933, ma la festività assunse un significato speciale nella seconda guerra mondiale quando i membri della Marina mercantile degli Stati Uniti trasportarono le truppe e i servizi necessari alle truppe all'estero, il tutto subendo un tasso di perdite straordinario.

IMO

(Organizzazione marittima internazionale)

celebra la Giornata del Marittimo il 25 giugno

Con la sua campagna di sensibilizzazione “I AmOnBoard” nei confronti di un lavoro svolto sul mare, ma anche per il mare e con il mare, al di là del ”genere”. Per tutto il 2019, c’è una forte enfasi nel mondo marittimo sull’importanza e il valore delle donne all’interno dei ranghi professionali. Tutto è iniziato con la Giornata mondiale del

Mare (Empowering Women in the Maritime Community)

che ha portato una risonanza molto forte e di vasta portata. Sicuramente, le tantissime donne che lavorano sul mare e a bordo di navi in navigazione, meritano una giusta attenzione.

È un’opportunità per le donne in una vasta area di carriere e professioni marittime, ma che occorre focalizzare i tanti aspetti che i marittimi in genere soffrono, a partire dai contratti di lavoro che riguardano solo i periodi d’imbarco e per finire ai tanti certificati (STCW) per poter svolgere la professione di “gente di mare”.

In particolare, contestiamo la deriva culturale dei Nautici italiani in professionali dei trasporti; la rivoluzione culturale che non esistono più ”Comandanti e o Capitani” – della via in mare – ma solo conduttori di un mezzo, su vie stabilite e pianificate dall’economia e non dalla navigazione, chiamato ancora nave. Per l’Italia dei marittimi e portuali il problema è ancora più complesso, visto che ancora non si riesce a ristabilire un Ministero del Mare e della marina Mercantile, e che la maggior parte dei marittimi non si riconoscono “ferrovieri e camionisti”.

“E’ chiaro che nella categoria dei marittimi vi sono tutti i lavoratori che operano si sul mare, ma anche per e con il mare. Anche quest’anno si può partecipare sui social media “ # IAmOnBoard” per mostrare la propria solidarietà per l’uguaglianza di genere nella marineria, sia su Twitter, Facebook e Instagram. Buon vento in poppa e mare calmo a prua.

Leggi anche:

25 giugno, Giornata mondiale del Marittimo, Uiltrasporti: che sia dedicata ai familiari dei marittimi morti sul lavoro.

Bacardi Cup Invitational Regatta: Calvi Network finisce ancora una volta sul podio

2 Giugno, ad Ostia si celebra il VelaDay

25 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DEL MARITTIMO ACNL

25 Giugno 2012: Giornata Internazionale del marittimo

Argomenti:

Persone ed Enti:

CONFERENZA EPISCOPALE STATUNITENSE

Luoghi

Carlo GATTI - Nunzio CATENA

Rapallo, 22 Maggio 2020

SULLA ROTTA DELLE BANANE...

SULLA ROTTA DELLE BANANE...

di Thomas Lebano

Durante l'intero periodo dell'anno, abbiamo la libera scelta di andare al supermercato o nei negozi per acquistare praticamente ogni tipo di frutta.

Ma perché abbiamo tutta questa disponibilità??

Determinati frutti, per crescere, hanno bisogno di condizioni climatiche specifiche, riescono a maturare solamente ad a una certa temperatura: ci dev'essere molto caldo e deve piovere copiosamente, queste caratteristiche esistono esclusivamente ai tropici.

Ormai le modalità di Trasporto sono ben note: via aria, via terra e via mare.

Il trasporto via mare è utilizzato per coprire grandi distanze e si adatta a merci non deperibili: generalmente, infatti, è il tipo di trasporto più economico, ma è anche più lento. Il tempo può variare da una manciata di giorni a mesi, a seconda della distanza e dei servizi disponibili. Un aspetto positivo è che con questo tipo di trasporto è possibile spostare grandissime quantità di materiali rispetto ai concorrenti via terra e via aerea, che hanno possibilità molto più limitate. Sicuramente per le compagnie marittime una delle difficoltà più importanti è data dal trovare, una volta che la merce è arrivata nel porto, un’adeguata rete di collegamento con l’entroterra.

Il trasporto via mare rimane comunque il mezzo ideale per le lunghe distanze e i grandi carichi internazionali, naturalmente se l’azienda ha un giro di affari tale da poter coprire le spese del servizio.

Il trasporto via mare rappresenta il metodo più diffuso per trasportare merci in tutto il mondo.

Dopo aver compiuto quattro imbarchi su navi bananiere con stive refrigerate, ho imparato davvero molte cose e ho potuto fare chiarezza su come sia possibile trasportare quintali di frutta e farla arrivare a destinazione prima che maturi del tutto.

Più di tante parole, a volte é sufficiente soltanto una fotografia per dare l'idea del progresso.

Foto Carlo Gatti

1963, PUNA' DI QUAYAQUIL (Ecuador) - Imbarco di banane sulla nave italiana MARCO POLO della Soc. Italia di Navig. A quel tempo le navi venivano caricate a spalla (vedi foto sopra); ogni casco di banane pesava 30-50 kg.

Questo articolo ha soltanto lo scopo di informare il lettore sui metodi applicati dalla mia Compagnia di navigazione; le procedure possono variare su altre navi simili, ma i risultati penso siano gli stessi, così come i viaggi e lo stesso mare tropicale.

La seguente scaletta dà un'idea, sintetizzata, dell'intera sequenza necessaria per far arrivare tutta la frutta dai luoghi di produzione a quelli del mercato.

● Inizialmente tutta la frutta si trova all'interno di una vasta piantagione, quando è ancora acerba ma della giusta dimensione, avviene manualmente il taglio del casco, dopo di che, tramite un sistema di carrucole, si portano tutti i caschi di banane al centro d'imballaggio dove prima vengono controllati e poi inscatolati.

● Successivamente il carico viene trasportato tramite i camion fino alla banchina del porto dove inizieranno le operazioni di carico e scarico a nave ormeggiata.

● Finite le operazioni commerciali la nave inizia il viaggio. Specifici membri dell'equipaggio che ora andremo a conoscere, hanno il compito di controllare le temperature delle stive e dei container. Questo controllo viene eseguito dall'allievo ufficiale di coperta insieme all'assistente elettricista, facendo per ogni container il check delle temperature due volte al giorno, alla mattina alle 08:00 e al pomeriggio alle 16:00, tutti i giorni fino all'arrivo.

● Infine, giunti al porto di destinazione, nel momento in cui la merce viene scaricata dalla nave, comincia il suo percorso attraverso i vari acquirenti che hanno richiesto il carico, tra cui negozi indipendenti e grossi supermercati.

Nave Cala Pedra

Cosiarma dispone di quattro navi di proprietà, le ‘Cale rosse’ (Cala Palma, Cala Pino, Cala Pedra, Cala Pula), ognuna con capacità di carico pari a 10.360 pallets in celle frigorifere e 560 TEUs in coperta.

DATI PRINCIPALI

|

Numero IMO |

9164782 |

|

Nome dell'imbarcazione |

CALA PEDRA |

|

Tipo di imbarcazione |

Refrigerated Cargo Ship |

|

Bandiera |

Italy |

|

Porto base |

Vado Ligure |

|

GT |

14868 |

|

DWT (t) |

16024 |

|

Lunghezza complessiva (m) |

190 |

|

Larghezza massima (m) |

24 |

MA COSA SUCCEDE DIETRO LE ROTTE DEI FRUTTI TROPICALI?

Navigo a bordo di una porta-container varata nel 1998, accompagnata da 3 navi gemelle chiamate abitualmente "CALE".

Tutte e quattro le navi compiono viaggi della durata di 35 giorni scalando i seguenti porti:

Viaggio di Andata

● Vado Ligure………………. (porto di partenza)

● Tarragona…………………. (Spagna)

● Rio Haina…………………… (Repubblica Domenicana)

● Turbo………………………… (Columbia)

● Moin – Porto capolinea (Costa Rica)

● capolinea.

Viaggio di ritorno

● Setubal ………. (Portogallo)

● Vado Ligure… (Italia)

● Fine e inizio di un nuovo viaggio.

Il NOLO di queste navi consiste nel trasportare principalmente grossi carichi di banane e ananas. Uso il termine principalmente perchè essendo la nave una porta-container può anche trasportare quantità di dry cargo, ovvero merce varia solida non deperibile.

La più marcata differenza tra questa tipologia di nave e la FULL-CONTAINER moderna, è che la prima non è FULL – Il che significa che i Containers non vengono stivati sottocoperta ma soltanto al di sopra di essa, mentre tutto il rimanente carico di frutta viene caricata all'interno delle stive, ossia dei ponti sottostanti alla coperta principale.

In parole "terrestri" si tratta di veri e propri piani posti verticalmente.

Queste stive, per facilitarne l'identificazione, sono chiamate a partire dall'alto; ALFA, BRAVO, CHARLIE e DELTA.

Ognuno di questi ponti ha a disposizione tre diversi locali numerati che vanno da prua verso poppa.

Per dare un'idea della disposizione, i ponti sono stati progettati nel seguente modo.

COPERTA DELLA NAVE

---------------------------------------

3. 2. 1. ALFA

---------------------------------------

3. 2. 1. BRAVO

---------------------------------------

3. 2. 1. CHARLIE

---------------------------------------

3. 2. 1. DELTA

---------------------------------------

Ogni locale numerato è diviso singolarmente dalle sliding door, che sono porte rettangolari che tramite un pistone si aprono e si chiudono orizzontalmente.

SLIDING DOOR

Dietro i paletti in basso, si può notare il pistone che guida la "porta" nella fase di apertura e chiusura.

Gli SLIDING DOOR hanno la funzione di separare i carichi per le diverse destinazioni e soprattutto quello di impedire il passaggio d'acqua in caso di falla del doppio scafo, quindi di un possibile allagamento. Le Sliding Door hanno anche la funzione di porte taglia fuoco con lo scopo d’impedire la propagazione di incendi. Questi locali sono molto ampi e necessitano della protezione di un impianto CO2.

All'interno di queste stive, i carichi di frutta vengono sistemati in maniera precisa e schematica.

Per facilitare le operazioni, si usano dei Bancali di legno che possono sostenere in totale poco più di 1.000 kg definiti Pallets.

Pallets di legno

Avendo una forma quadrata, al di sopra di questi bancali vengono impilati circa 50 scatole di frutta, il numero dipende dalla dimensione dei contenitori. Arrivano ad avere una forma compatta una volta imballati, dopo di che, tramite i transpallet e forklift, adibiti al trasporto di uno o due bancali, vengono incastrati senza lasciare spazi tra essi lungo le paratie fino a riempire l'intera stiva.

E’ necessario stivare i bancali in maniera compatta e senza spazi liberi per evitare danni in caso di rollio e beccheggio della nave con cattivo tempo.

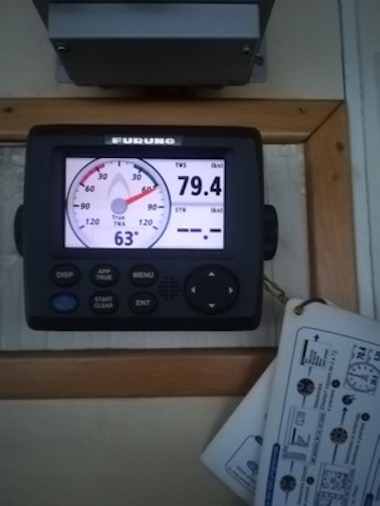

Qui stavamo Navigando lungo la costa della Sardegna, l'anemometro segnava quasi 80 nodi di vento.

Costa Sarda vista dalla Plancia.

Per cui, più è compatto il carico, meno esso rischia di danneggiarsi cadendo o sbattendo contro le paratie. Inoltre, per maggiore sicurezza, la merce viene rizzata con i lashing bar.

Materiale di rizzaggio

Forklift

Transpallet

In totale le stive possono arrivare a contenere circa 6.000 pallets, mentre in coperta il numero dei container frigo può arrivare a 250, ogni container può contenere 20 pallets.

L'immagine che segue mostra come vengono sistemati i bancali all'interno della stiva

La seguente foto:

mostra il trunk di uno dei due side-loading posti a prua il primo, e a poppa il secondo, si possono notare i seguenti ponti collegati alle stive mentre in cima si vede la piattaforma che muovendosi verticalmente fa spostare i pallets dell'elevatore ai vari piani, una volta che si arriva al piano desiderato si fanno "camminare" i bancali su una serie di rulli chiamati Conveyor comandati da un operatore, a questo punto gli stivatori, manovrando il forklift, li recuperano dai rulli e li posizionano nella zona d'interesse a seconda della destinazione.

Durante la caricazione delle stive, gli ufficiali hanno il compito di marcare il modo in cui vengono posizionati i bancali accertandosi che il giusto quantitativo di merce venga stivata nella corretta posizione, segnando quantità e il brand ovvero la marca.

REEFER

Parlando invece dei container, ne esistono di vari dimensioni e con funzionalità diverse ad esempio quello presente nella foto, è un reefer container o container frigo, questo in particolare è di tipo high cube, ovvero il più alto tipo di container, funziona come un comune frigo e può contenere un massimo di venti pallets.

Dimensioni container da 40 piedi high cube :

Lunghezza: 12 metri e 19 centimetri

Larghezza: 2 metri e 43 centimetri

Altezza: 2 metri e 89 centimetri

Tutti i container a seconda del porto vengono caricati tramite 2 gru presenti in coperta oppure dalle gru paceco installate in banchina.

Gru di bordo

La prima Gru che si nota è quella di bordo, ha una capacità massima di 43 tonnellate.

La foto successiva mostra una gru di terra chiamata Paceco, molto più precisa e rapida. Le gru di bordo vengono usate nei porti minori dove le Paceco non esistono.

Gru Paceco

Pannello di un container frigo sul quale é visibile il display che mostra la temperatura di settaggio e quella che effettivamente viene erogata all'interno.

Uno sguardo alla sicurezza.

La sicurezza dell'equipaggio é primaria e viene salvaguardata in ogni momento sia in porto che in navigazione!

Molta attenzione viene prestata durante la caricazione, il rizzaggio, in navigazione e durante la scaricazione. Tutto dev'essere organizzato, pianificato e gestito, senza errori, perché ogni merce è assicurata e se dovesse arrivare danneggiata, la compagnia perderebbe una parte dei guadagni che sono fondamentali per la gestione della Compagnia.

Oltre al carico, l’equipaggio deve pensare all’efficienza e alla manutenzione della nave essendo sottoposta costantemente agli effetti corrosivi del mare salato trasportato dal vento, dalle correnti, dalla continua esposizione al sole e alle condi-meteo.

Ultima, ma non per importanza, é la sicurezza della navigazione. Il Comandante, se necessario, ma soprattutto gli ufficiali di coperta eseguono 3 turni di guardia sul Ponte di comando coprendo le 24H affinché la rotta proceda sempre in tutta sicurezza.

Per dare un'idea del livello di attenzione che si deve mantenere sul ponte di comando, la seguente foto mostra la situazione del traffico nei pressi dello stretto di Gibilterra.

Lo Stretto di Gibilterra é vicino

I momenti più "delicati" del nostro viaggio sono le manovre nei porti, il passaggio dello Stretto di Gibilterra, l’entrata nel Mar Caraibico e l’incontro con il flusso di navi nei due sensi del Canale di Panama.

Durante la navigazione oceanica occorre fare molta attenzione ai piovaschi che spesso celano la presenza di pescherecci, talvolta imprevedibili nei loro spostamenti. Tuttavia, la navigazione al giorno d’oggi gode di molti dispositivi di sicurezza e vari strumenti utili per condurre la nave in sicurezza, come ad esempio le carte elettroniche visibili attraverso l'ECDIS, insieme ai GPS, ECO-SCANDAGLI e RADAR.

I pericoli e gli incidenti, purtroppo, sono ancora tanti: incidenti ambientali e non, incendi, falle, esplosioni e collisioni sono all’ordine del giorno ad ogni latitudine e longitudine su tutti i mari. Per questo motivo a bordo occorre esercitare sempre la massima attenzione la quale, per essere efficace, deve essere supportata da passione e senso del dovere. Questa professione, per noi giovani alle prime armi, é maestra di vita perché insegna a non trascurare i dettagli e ad assumersi le proprie responsabilità.

Concludo RINGRAZIANDO i Comandanti, Ufficiali ed equipaggi che ho avuto l’onore di conoscere, con cui ho lavorato e vissuto in questo periodo d’allievo e soprattutto per quello che mi hanno insegnato; dal lavoro, al comportamento e il rispetto per le regole.

Un sentito ringraziamento va anche alla mia famiglia per il supporto datomi in particolare da mio nonno Comandante Carlo Gatti insieme a un amico di famiglia Comandante Nunzio Catena per avermi sempre seguito, scritto e aiutato.

Rapallo, 1 Aprile 2020

RICORDO DI PIETRO RICCI, MAESTRO D'ASCIA DELLE GRAZIE (SP)

RICORDO DI PIETRO RICCI

MAESTRO D’ASCIA DELLE GRAZIE (SP)

Il 27 Marzo ultimo scorso è mancato a Le Grazie (Spezia) all’età di 94 anni PIETRO RICCI una persona straordinaria, Maestro d'ascia e soprattutto maestro per i suoi ragazzi ai quali con grande passione insegnava come lavorare il legno e tante altre cose.

Pietro Ricci, come militare, aveva prestato servizio nell’Areonautica e per alcuni anni prestò servizio alla Scuola Telecomunicazioni FF AA di Chiavari proprio negli anni ’50.

Dal Libro “LA CASERMA DI CAPERANA” edito alcuni anni fa dal Museo Marinaro coautori CV S. Benedetti e Col. S. Schiappacasse a pag. 118 e 119 rileviamo:

La sera del 14 ottobre 1953, dopo vari giorni di pioggia intermittente, un violento nubifragio si scatenò sulla zona di Chiavari. Verso le ore 0,45 del 15 ottobre le acque divenute impetuose del fiume Entella tracimarono circa 3 km a monte della foce e, percorrendo la via provinciale investirono violentemente il muro di cinta della Scuola a ovest e a nord. Un tratto di una trentina di metri del muro di cinta lato ovest, verso l’ingresso degli alloggi Sottufficiali, venne violentemente abbattuto e l’acqua sfogò all’interno del comprensorio militare. Dopo circa 7 minuti le acque avevano raggiunto l’altezza di un metro e mezzo nella zona nord e di un metro nella zona sud, circa 600 metri del muro di cinta erano stati abbattuti, tutti i locali del pianterreno e gli scantinati erano invasi dall’acqua fangosa. Fu subito aperta una breccia di 5 metri sul muro di cinta lato sud, a mezzo di un camion, per consentire il veloce deflusso delle acque che avevano già raggiunto i due metri di altezza.

Verso le 03,30 una squadra inviata in ricognizione nella zona nord della Scuola rinveniva, in un rientrante della palazzina Sottufficiali, il cadavere del 1° Aviere Gentile Sosio e lo trasportava in infermeria; successivamente i feriti che si erano rifugiati nella palazzina Sottufficiali venivano trasportati presso l’Ospedale Civile. Verso le 05,30 le acque erano completamente defluite dalla Scuola e si contavano le perdite e i danni: un militare di truppa deceduto ed 11 feriti lievi. Pochi sanno che tra i feriti c’era l'aviere PIETRO RICCI da Le Grazie. Lo trovarono insieme agli altri tutto pieno di fango con gli occhi chiusi. Pensavano fosse morto anche lui ed invece era solo svenuto e quasi annegato ma ancora vivo.

Grazie alle testimonianze dei commilitoni, l’aviere Gentile Sosio che nel nubifragio perse la vita, sarà proposto con la sottonotata motivazione per una Medaglia di Bronzo al Valore Civile

“Nella notte del 15 ottobre 1953 il 1° Av. di governo B.F. Gentile Sosio è accorso volontariamente nella zona nord della Scuola ove, in seguito allo straripamento del fiume Entella, si è verificata una infiltrazione di acqua attraverso una porta del muro di cinta che minacciava di allagare i padiglioni alloggi Sottufficiali. Mentre era intanto al lavoro di tamponamento, il 1° Aviere Gentile è stato mortalmente colpito dai massi di un tratto del muro di cinta, crollato in seguito all’urto dell’acqua irrompente”.

Alcuni anni fa registrai in audio e video la narrazione del nubifragio del 1953 dalla viva voce di Pietro Ricci.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente nelle mie numerose collaborazione con il noto giornalista della NAZIONE di La Spezia CORRADO RICCI. E così ho pensato di ricordare questa straordinaria persona anche con questo sconosciuto episodio. Nel maggio del 1946 partecipò attivamente alla riparazione dei velieri FEDE e FENICE che portarono in Palestina migliaia di Ebrei i cosiddetti “immigranti illegali” sfuggiti allo sterminio nazista.

Ma vi prego dare un’occhiata a questi LINK e al comunicato stampa a firma Corrado Ricci della Nazione di La Spezia per capire la grandezza di questa straordinaria persona grandissimo anche per la sua semplicità e modestia ma soprattutto per la sua “SAPIENZA” che ora abbiamo perduto.

mmta548 – Ricordo di Pietro Ricci di Corrado

mmta401 - Pietro Ricci parla del Calafataggio

https://www.youtube.com/watch?v=8j8Gql-aVMM

ALBUM FOTOGRAFICO

Ernani ANDREATTA

Rapallo, 31 Marzo 2020

IN MARE ...

IN MARE….

Si parla poco dei marittimi! Perché? Eppure le persone appartenenti alla GENTE DI MARE nel mondo sono 1,5 milioni sparsi su 85.905 navi destinate al lungo corso (2018). E quanti sono i loro familiari che li attendono a casa? Più volte abbiamo affrontato questo tema e, credo, vi sia una sola domanda e nessuna risposta:

La gente di mare non si vede, non si sente, quindi non esiste?

La cosa strana é che la “spiegazione” non viene neppure dalla gente della costa, (escluse alcune località di lunga tradizione marinara), che nel frattempo ha subito un salto di mentalità: da marittima a balneare, come se la linea dell’orizzonte li tagliasse fuori dal resto del mondo!

Suggestiva é l’immagine delle navi che scompaiono dall’orizzonte ed entrano nel mistero.

Forse perché il marittimo é la variante del frate trappista; entrambi vivono e si muovono tra una “cuccetta” e il ponte di comando che un tempo era il “tabernacolo” dalla nave preferendo “staccarsi” dal mondo per sprofondare tout court nella propria missione.

Fonte: Cultura ed Economia marittima

Durante "la gloriosa epopea della vela", un tempo non troppo lontano, il periodo d’imbarco su un veliero poteva durare quattro anni, oggi questa specie di “galera” si é ridotta a sacrifici che, pur essendo sempre UMANI…, non hanno modificato l’essenza della sua vocazione al silenzio, alla meditazione e alla convivenza forzata che lo immunizza, tuttora, da qualsiasi VIRUS terrestre.

Ogni tanto ricordiamoli e ringraziamoli per il loro “solitario” sacrificio che ci garantisce, con i trasporti giornalieri di cui é l’artefice, ciò di cui abbiamo bisogno!

Lasciamo ora la solitudine dei marinai ed entriamo nel loro “mondo" che é molto più affollato di quanto si pensi sulla terraferma! Un esempio di questa presenza ce la dà ogni giorno la carta di MARINE TRAFFIC.

MARINE TRAFFIC

Al servizio offerto da MarineTraffic accedono oggi oltre 6 milioni di utenti al mese. Ma questo non è l’unico numero che spiega l’importanza di questo database. In questo periodo di tempo vengono registrati 800 milioni di posizionamenti, 18 milioni tra navi maggiori e minori e 650mila elementi. Ovvero porti, fari e tutto quello che fa parte dell’universo marino. Ogni nave viene poi descritta nei minimi particolari: dimensioni, luogo in cui è stata costruita, tonnellaggio e numero IMO (International Maritime Organization) che la identifica a livello globale.

IL TRACCIAMENTO DEI DATI

Per raccogliere le informazioni viene utilizzato un sistema, chiamato AIS (Automatic Identification System). Uno standard mondiale che obbliga le navi di una certa dimensione a trasmettere attraverso un dispositivo alcuni dati importanti come posizione, carta d’identità del mezzo, velocità, rotta, stato dell’imbarcazione e destinazione. Dati che, sovrapposti e sistemati grazie alle API di Google Maps, permettono di creare una mappa molto dettagliata. Attraverso una partnership con Orbcomm, inoltre, MarineTraffic offre anche un impianto di localizzazione satellitare per quelle navi che, in giro per gli oceani, sono fuori dalla portata delle stazioni AIS costiere.

Marine Traffic non è l’unico sito che svolge un‘operazione di questo tipo. ShipFinder e Vessel Finder pur dando molte informazioni all’utente, presentano una piattaforma molto meno curata anche se offrono servizi molto simili, di cui quelli più avanzati a pagamento. FleetMon, invece, è una delle migliori applicazioni per iPad e iPhone per navigare per i sette mari.

Secondo il libro "Ninety percent of everything" della giornalista Rose George il 90% di ciò che compriamo arriva via mare. Eppure del trasporto marittimo si parla poco e ancora meno si sa. Non che manchino record e curiosità:

1. Un mondo di container

Considerato il numero di navi che ogni giorno solcano gli oceani, in questo momento ci sono circa 20 milioni di container in viaggio. È stato calcolato che ogni anno se ne perdono almeno 10 mila in mare. A proposito: si tratta di un'invenzione abbastanza recente. Li ha inventati Malcom McLean, nel 1956. Hanno dimensioni standard: sono lunghi 6 o 12 metri, larghi 2,4 m, alti 2,6 m. Ma ce ne sono anche di più alti, con lati aperti, o di dimensioni particolari.

Maersk Mc-Kinney MØLLER mentre attraversa il Canale di Suez.

2. Le navi dei record

Fino ad un anno fa le navi porta container più grandi erano le Maersk Triple EClass lunghe 400 metri, con una capacità di trasporto di 18 mila container e costavano 185 milioni di dollari l'una. Il primo cargo di questa serie il Maersk Mc-Kinney Moller è entrato in servizio a luglio 2014, seguito da altri due ad agosto. Nel giugno 2014 dai cantieri ne sono uscite altri 7. Oggi si parla di navi entrate in servizio con una capacità di 22.000 container.

3. Ecologico… o no?

Visti e considerati i numeri giganti del trasporto marittimo, l'impatto di migliaia di navi sull'ambiente non va sottovalutato. Se l'industria del trasporto navale fosse un Paese, sarebbe il sesto Paese più inquinante del mondo. Anche per questo, ma soprattutto per risparmiare carburante, diverse aziende stanno studiando come realizzare una nave da trasporto a vela (caratterizzata da altissime vele verticali). Tra queste anche la società irlandese B9 Shipping.

4. Google Maps

Potete tenere traccia delle navi che in questo momento solcano il mare attraverso una mappa di Google aggiornata in tempo reale sul sito Shipfinder. Cliccando su ogni nave si apre una scheda con nome e caratteristiche.

5. Pirati

Nel 2012 il numero di attacchi di pirati alle navi è stato maggiore di quello delle aggressioni violente in Sudafrica, il paese col tasso di criminalità più alto del mondo. Si calcola che dal 2005 ad oggi, i soli pirati somali abbiano sequestrato 149 di navi, realizzando più di 300 milioni di dollari di riscatto.

6. Ispezioni

Solo il 5 per cento dei container spediti ai porti degli Stati Uniti viene ispezionato, e questa percentuale è ancora più bassa in Europa.

7. Ma dove vanno (e da dove vengono) i marinai?

I lavoratori provenienti dalle Filippine costituiscono un terzo di chi presta servizio sulle navi da trasporto merci nel mondo (circa 1,5 milioni di persone). Solo il 2% della forza lavoro dell'industria del trasporto navale è costituita da donne.

8. Che classe!

Le navi mercantili si dividono in 4 categorie: petroliere (trasportano petrolio), metaniere (trasportano gas), porta-container e porta rinfuse.

9. Ogni buco non è un porto

SIPG gestisce 125 ormeggi nel porto di Shanghai con una lunghezza totale di circa 20 chilometri. C’é da aggiungere il complesso portuale di Yangshan Deep Water (nella baia di fronte) che ha una lunghezza di 36 Km. Dove arriveranno i cinesi?

Secondo il World Shipping Council il porto di Shangai in Cina (nella foto) è il primo del mondo per traffico di container, seguito da quello di Singapore. E la Cina si accaparra 7 posizioni sulle prime 10. L'Europa entra in classifica all'undicesimo posto, con il porto di Rotterdam. E l'Italia? Tra i primi 50 porti quest'anno non c'è. Gli anni scorsi invece in classifica figuravano Gioia Tauro e Genova.

Fonte: www.focus.it

MSC OSCAR dell’Armatore italiano Luigi Aponte

MSC Oscar è una delle più grandi navi portacontainer al mondo. Battezzata l'8 gennaio 2015, MSC Oscar è stata per breve tempo la nave portacontainer più grande al mondo. MSC Oscar prende il nome dal figlio di Diego Aponte, presidente e amministratore delegato del proprietario della Mediterranean Shipping Company (MSC). La nave è stata costruita da Daewoo in Corea del Sud per 140 milioni di dollari.

|

MSC Oscar |

|

|

Descrizione generale |

|

|

Tipo |

|

|

Proprietà |

|

|

Porto di registrazione |

|

|

Identificazione |

9703291 |

|

Entrata in servizio |

2015 |

|

Caratteristiche generali |

|

|

192 237 tsl |

|

|

197 362 tpl |

|

|

Lunghezza |

395,4 m |

|

Larghezza |

59 m |

|

Pescaggio |

16 m |

|

Propulsione |

motore diesel MAN Diesel11S90ME-C a due tempi |

|

Velocità |

|

|

Autonomia |

· in immersione: · in emersione: |

|

Capacità di carico |

19 224 TEU |

|

Equipaggio |

35 |

10. Andiamo sulla Luna

Una nave container in un anno percorre in media l'equivalente di tre quarti della strada dalla Terra verso la Luna.

|

Paesi |

Numero di navi della marina mercantile |

Anno |

|

Indonesia |

9,053 |

2018 |

|

Panama |

7,914 |

2018 |

|

Giappone |

5,299 |

2018 |

|

Cina |

4,610 |

2018 |

|

Stati Uniti |

3,692 |

2018 |

|

Singapore |

3,526 |

2018 |

|

Liberia |

3,321 |

2018 |

|

Russia |

2,625 |

2018 |

|

Hong Kong |

2,615 |

2018 |

|

Malta |

2,205 |

2018 |

|

Corea del Sud |

1,897 |

2018 |

|

Vietnam |

1,863 |

2018 |

|

India |

1,719 |

2018 |

|

Malesia |

1,704 |

2018 |

|

Filippine |

1,615 |

2018 |

|

Norvegia |

1,581 |

2018 |

|

Gran Bretagna |

1,570 |

2018 |

|

Bahamas |

1,418 |

2018 |

|

Italia |

1,405 |

2018 |

|

Grecia |

1,343 |

2018 |

|

Turchia |

1,277 |

2018 |

|

Paesi Bassi |

1,233 |

2018 |

|

Saint Vincent e Grenadine |

889 |

2018 |

|

Antigua e Barbuda |

853 |

2018 |

|

Thailandia |

807 |

2018 |

|

Brasile |

791 |

2018 |

|

Belize |

764 |

2018 |

|

Iran |

720 |

2018 |

|

Danimarca |

668 |

2018 |

|

Canada |

657 |

2018 |

|

Germania |

629 |

2018 |

|

Messico |

617 |

2018 |

|

Emirati arabi uniti |

616 |

2018 |

|

Portogallo |

576 |

2018 |

|

Nigeria |

576 |

2018 |

|

Australia |

563 |

2018 |

|

Francia |

555 |

2018 |

|

Honduras |

550 |

2018 |

|

Sierra Leone |

469 |

2018 |

|

Ucraina |

417 |

2018 |

|

Vanuatu |

405 |

2018 |

|

Egitto |

389 |

2018 |

|

Arabia Saudita |

380 |

2018 |

|

Cambogia |

364 |

2018 |

|

Svezia |

359 |

2018 |

|

Bangladesh |

329 |

2018 |

|

Tanzania |

329 |

2018 |

|

Togo |

327 |

2018 |

|

Azerbaigian |

313 |

2018 |

|

Corea del Nord |

274 |

2018 |

|

Venezuela |

269 |

2018 |

|

Taiwan |

267 |

2018 |

|

Mongolia |

265 |

2018 |

|

Bahrein |

259 |

2018 |

|

Finlandia |

259 |

2018 |

|

Tuvalu |

254 |

2018 |

|

Saint Christopher e Nevis |

240 |

2018 |

|

Cile |

222 |

2018 |

|

Comore |

218 |

2018 |

|

Belgio |

192 |

2018 |

|

Papua Nuova Guinea |

173 |

2018 |

|

Argentina |

167 |

2018 |

|

Isole Cayman |

165 |

2018 |

|

Kuwait |

158 |

2018 |

|

Lussemburgo |

152 |

2018 |

|

Moldavia |

151 |

2018 |

|

Polonia |

148 |

2018 |

|

Qatar |

140 |

2018 |

|

Ecuador |

137 |

2018 |

|

Croazia |

131 |

2018 |

|

Barbados |

121 |

2018 |

|

Kazakistan |

121 |

2018 |

|

Spagna |

119 |

2019 |

|

Romania |

112 |

2018 |

|

Nuova Zelanda |

111 |

2018 |

|

Kiribati |

111 |

2018 |

|

Algeria |

106 |

2018 |

|

Colombia |

102 |

2018 |

|

Trinidad e Tobago |

102 |

2018 |

|

Brunei |

100 |

2018 |

|

Dominica |

100 |

2018 |

|

Libia |

98 |

2018 |

|

Perù |

95 |

2018 |

|

Myanmar |

95 |

2018 |

|

Irlanda |

88 |

2018 |

|

Sudafrica |

88 |

2018 |

|

Marocco |

87 |

2018 |

|

Sri Lanka |

87 |

2018 |

|

Georgia |

82 |

2018 |

|

Bulgaria |

80 |

2018 |

|

Iraq |

80 |

2018 |

|

Paraguay |

80 |

2018 |

|

Estonia |

74 |

2018 |

|

Turkmenistan |

72 |

2018 |

|

Lettonia |

68 |

2018 |

|

Tunisia |

66 |

2018 |

|

Lituania |

61 |

2018 |

|

Figi |

60 |

2018 |

|

Albania |

60 |

2018 |

|

Uruguay |

57 |

2018 |

|

Angola |

55 |

2018 |

|

Guyana |

55 |

2018 |

|

Libano |

55 |

2018 |

|

Pakistan |

53 |

2018 |

|

Oman |

51 |

2018 |

|

Bolivia |

49 |

2018 |

|

Ghana |

44 |

2018 |

|

Capo Verde |

43 |

2018 |

|

Giamaica |

43 |

2018 |

|

Israele |

42 |

2018 |

|

Cuba |

41 |

2018 |

|

Guinea Equatoriale |

38 |

2018 |

|

Islanda |

33 |

2018 |

|

Tonga |

33 |

2018 |

|

Giordania |

32 |

2018 |

|

Yemen |

31 |

2018 |

|

Svizzera |

30 |

2019 |

|

Gabon |

29 |

2018 |

|

Madagascar |

28 |

2018 |

|

Maurizio |

28 |

2018 |

|

Senegal |

28 |

2018 |

|

Mozambico |

27 |

2018 |

|

Congo (ex Zaire) |

27 |

2018 |

|

Seicelle |

24 |

2018 |

|

Isole Salomone |

23 |

2018 |

|

Repubblica dominicana |

23 |

2018 |

|

Kenya |

22 |

2018 |

|

Siria |

21 |

2018 |

|

Camerun |

19 |

2018 |

|

Sudan |

18 |

2018 |

|

Congo |

16 |

2018 |

|

Gibuti |

15 |

2018 |

|

Costa d'Avorio |

15 |

2018 |

|

São Tomé e Príncipe |

15 |

2018 |

|

Samoa |

13 |

2018 |

|

Montenegro |

12 |

2018 |

|

Etiopia |

11 |

2018 |

|

Costa Rica |

11 |

2018 |

|

Nuova Caledonia |

10 |

2018 |

|

Suriname |

10 |

2018 |

|

Namibia |

10 |

2018 |

|

Guinea Bissau |

9 |

2018 |

|

Gambia |

9 |

2018 |

|

Eritrea |

9 |

2018 |

|

Guatemala |

9 |

2018 |

|

Groenlandia |

8 |

2018 |

|

Slovenia |

8 |

2018 |

|

Mauritania |

7 |

2018 |

|

Grenada |

6 |

2018 |

|

Benin |

6 |

2018 |

|

Bielorussia |

5 |

2018 |

|

Somalia |

5 |

2018 |

|

Nicaragua |

5 |

2018 |

|

Haiti |

4 |

2018 |

|

Isole Falkland |

3 |

2018 |

|

El Salvador |

2 |

2018 |

|

Guinea |

1 |

2018 |

|

Niger |

1 |

2018 |

|

Laos |

1 |

2017 |

|

Macao |

1 |

2018 |

|

Zambia |

1 |

2017 |

|

Uganda |

1 |

2017 |

TOTALE = 85.905 unità nel 2018

Fonte:

Index mundi - https://www.indexmundi.com/

CONCLUSIONE

Nel presente articolo ho posto una domanda: dove arriverà la Cina?

Guardando in casa nostra, Genova e Trieste sono i porti italiani in prima linea per entrare a pieno titolo, anche con accordi di partnership, nei progetti italo-cinesi per la Belt & road initiative (Bri). La nuova Via della seta si sta sviluppando sia sulla direttrice terrestre, con la ferrovia, sia su quella marittima. E se il Mediterraneo appare al centro degli interessi cinesi che si stanno estendendo in vari scali dell’area, a partire dal Pireo, controllato da Cosco (China ocean shipping company), Genova e Trieste stanno diventando i maggiori poli d’attrazione del Tirreno e dell’Adriatico per il Dragone.

Genova-Sampierdarena. La zona qui rappresentata é tuttora chiamata Porto Nuovo. La zona portuale a monte della linea rossa, fu costruita negli Anni ‘20 tra le due guerre mondiali. Oggi la lunghezza delle navi si é quadruplicata e Genova dovrà decidere se rimanere una modesta realtà regionale, o se accettare la sfida dei porti Nord-Europei e rimanere nel grande circuito internazionale come la sua storia millenaria rivendica.

Un anno fa, nell’ambito della visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping, lo scalo ligure ha messo a punto un accordo di partnership, con il gruppo Cccc (China communications construction company), terza società di costruzioni al mondo che, ha spiegato Paolo Signorini, presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona, fornirà supporto tecnico alla Adsp nell’affidamento degli appalti di alcune grandi opere all’interno del porto di Genova, tra le quali la nuova diga foranea.

La nuova configurazione della diga vedrà un avanzamento a mare dell’attuale opera di circa 500 metri, per uno sviluppo di poco meno di cinque chilometri, su fondali medi di quaranta metri. Il porto di Genova, una volta terminata l’opera, potrà contare su un’infrastruttura che consentirà l’accesso in banchina alle portacontainer di ultima generazione da 22mila teu.

“Inizia il percorso progettuale e amministrativo che cambierà la storia del porto di Genova” – Ha commentato Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Carlo GATTI

Rapallo, 18 Marzo 2020

SEMINOLE - PIPE LAYER CRANE VESSEL

SEMINOLE

PIPE - LAYER CRANE VESSEL

Un po’ di storia…

1/02/2010 - Martinšćica (Croazia) – Intercettato al cantiere croato di riparazioni e conversioni navali Viktor Lenac, dove la pipe-layer crane vessel Seminole è in ristrutturazione, Silvio Bartolotti – proprietario e presidente del Marine Contractor ravennate Micoperi – si dichiara “davvero soddisfatto di come stanno procedendo i lavori. Del resto non avevo dubbi, visto che Micoperi ha una lunga tradizione con il Viktor Lenac già da prima che io rilevassi l’azienda nel 1996 dal Ministero dell’Industria italiano”.

“Effettivamente il primo lavoro per Micoperi lo abbiamo fatto nel 1979” - chiarisce Davor Lukeš, membro del CdA del Lenac, esibendo una cartellina con tutta la documentazione.

“A me piace coniugare utilità ed estetica, perciò desidero che questa nave sia bellissima, da sembrare uno yacht” - prosegue Bartolotti, che non nasconde, fin nella camicia, la sua passione per le Harley Davidson, di cui possiede pezzi storici rimarchevoli.

“Abbiamo convenuto anche un completo rifacimento degli interni, cabine, servizi igienici e aria condizionata compresi, perché voglio una nave che sia a tutti gli effetti nuova e la più bella nella sua categoria. La ristrutturazione avverrà in due fasi. Nella prima, che verrà completata entro la fine del prossimo aprile, oltre ai lavori sugli interni, verranno cambiate circa 500 tonnellate di acciaio sulle 10.000 della nave. Nella seconda, che inizierà più o meno verso gennaio 2012, allungheremo la nave di 25 metri, portando la lunghezza totale a 160 metri e la capacità di sollevamento da 750 a 1350 tonnellate. Inoltre, SEMINOLE sarà dotata di posizionamento dinamico (classe DP-3), per il quale ho già acquistato 6 motori diesel Wärtsilä Vasa da 3400 kW ciascuno. In sostanza avrò una nave praticamente nuova, nella massima efficienza, con ‘soli’ 70 milioni di euro, quando chi ha scelto di costruire navi ex novo va a spendere cinque volte tanto. È chiaro che la differenza economica porterà ad un sicuro vantaggio in fatto di concorrenza”.

A riprova dell’ottima collaborazione con il Viktor Lenac, entro un paio di settimane arriverà qui per lavori anche Micoperi 30, posatubi con capacità di sollevamento di 1200 tonnellate, anch’essa classificata RINA, come tutte le altre unità della flotta di Bartolotti. Quasi inevitabilmente il discorso va a cadere sulla tormentata vicenda del rapimento dello AHTS Buccaneer, che ha riempito le cronache estive della stampa generalista.

“Dopo 1 anno e 2 mesi, il mezzo è finalmente arrivato alla nostra base di Ortona. La soluzione è stata ‘politica’, sia da parte nostra che del governo italiano, anche se ovviamente ci sono stati dei costi. Basti pensare che per il solo gasolio consumato per l’aria condizionata durante il fermo abbiamo speso 300.000 euro”.

Bartolotti conclude affrontando il tema dei bilanci. “Nel 2009 abbiamo realizzato un fatturato di circa 70 milioni di euro, mentre per l’anno prossimo contiamo di arrivare a 120, sempre mantenendoci su un utile lordo tra il 10 e il 15%. La nostra società è solida, non abbiamo debiti di rilievo. Il nostro rating finanziario è talmente buono che le banche della zona vengono a offrirmi soldi di cui non abbiamo proprio bisogno”.

La Micoperi, con una flotta di dieci navi specializzate nella posa di tubature subacquee, nel recupero di navi affondate e nell'assistenza alle piattaforme petrolifere, era salita alla ribalta delle cronache mondiali nell'aprile 2009 quando nel golfo di Aden i pirati sequestrarono il ‘Buccaneer’ (vedi foto) un supply vessel di 75 metri di proprieta’ del gruppo ravennate con 16 membri di equipaggio. La crisi si era risolta nell'agosto successivo con la liberazione della nave e di tutti i marittimi.

LA “SEMINOLE” OGGI

Al centro della foto si nota la gru della WALTER TOSTO un’altra nave speciale che scala il porto di Ortona con carichi particolari

IL Comandante Nunzio Catena racconta:

“Fino a ieri mi divertivo a guardare la gru del ‘SEMINOLE’ che si muoveva giù al porto., ieri si è mosso ed è fermo in rada. Ecco alle 10,51, dove era ancorata da ieri pomeriggio”.

La SEMINOLE é una delle più versatili navi mai costruite per le sue caratteristiche di Self propelled Lifting & Laying combination vessel, adatta specialmente per lavori su bassi fondali.

La nave, originariamente, fu costruita nel 1979 ma con l’intenzione di realizzare nel tempo una serie di trasformazioni che la rendessero sempre MODERNA e attuale considerando la rapida evoluzione delle tecnologie impiegate nelle operazioni marittime odierne. Questo programma di rinnovamento e modifiche non é terminato nel 2011, perché la sfida tecnologica sui mercati mondiali é in itinere…! Non solo ma, a causa di questa ascesa sui mercati internazionali, la SEMINOLE deve tenersi aggiornata con la legislazione mondiale che richiede stringenti richieste tecniche e tecnologiche da parte dell’IMO per le SPS (Special Purpose Ship).

ORTONA. Grandi manovre in porto per l'arrivo della Seminole trasformata nella nave da lavoro più grande del Mediterraneo.

Micoperi ha investito 80 milioni di euro. L'imbarcazione può ospitare fino a 250 persone tra tecnici ed equipaggio, è lunga oltre 132 metri ed ha una stazza di 13.232 tonnellate. Provvista di speciali gru che possono sollevare carichi di oltre 700 tonnellate, la nave é anche in grado di operare in fondali molto profondi. L'unità sosterà nel porto di Ortona per circa due mesi. Durante questo periodo saranno ultimati i lavori di allestimento. Una volta certificata, a cura della Capitaneria di porto sulla base della convenzione internazionale Solas e del codice Imo Sps 2008 (Special purpose ship), potrà operare in tutto il mondo. Spettacolare l'ormeggio della grande imbarcazione alla banchina di Riva del porto, nell'area dei cantieri Micoperi. Le operazioni, gestite dalla stessa società in collaborazione con gli uomini della capitaneria di porto sotto la direzione del comandante Giovanni Greco, sono avvenute nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e senza particolari problemi. L'arrivo di un'unità così importante dimostra per l'ennesima volta le potenzialità dello scalo teatino. Il bacino attende ancora il dragaggio che dovrebbe portare i fondali ad una profondità. Secondo il general manager Silvio Bartolotti la nuova nave - tecnicamente si tratta di una pipe-layer crane vessel – che consentira’ al gruppo di allargare le mete oltre il Mediterraneo e di potere arrivare in ex Urss, Messico, Brasile, Africa orientale e mari del Nord.

SEMINOLE

ALBUM FOTOGRAFICO

Progetto esecutivo per collegamento ferroviario con il Porto di Ortona

Il porto di Ortona

NUNZIO CATENA - CARLO GATTI

Ortona - Rapallo, Martedi 17 Marzo 2020

L'ABC DELLE MANOVRE PARTE DALLE ELICHE

Cresce sempre il numero delle persone che ogni giorno pone domande tecniche sulla manovra delle navi.

L'argomento è molto vasto e, disquisendo, è facile uscire dai binari della pratica per ritrovarsi immersi in passaggi teorici più interessanti per gli ingegneri che per la gente di mare.

Questo articolo, dove i concetti presenti sono appena accennati, è aiutato nella sua comprensione da un esempio pratico.

Buona lettura.

P.S.:

Mi è stato detto che molti non sanno dell'esistenza di un sito che, oltre a proporre video interessanti, raccoglie gli articoli che inviamo. Quindi, se volete approfondire gli argomenti, potete visitare:

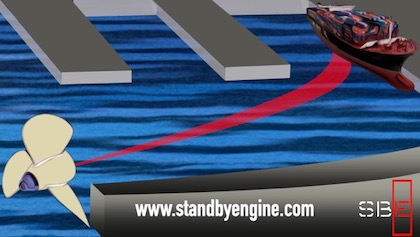

www.standbyengine.com

L’ABC DELLE MANOVRE PARTE DALLE ELICHE

di John GATTI

Tornando con il pensiero indietro negli anni, mi rendo conto che, trovandomi a dover sostenere esami di manovra, il primo argomento trattato ha sempre riguardato le eliche.

Niente di complicato, anche se, per trasferire la teoria dei libri ai pensieri e alle azioni, il passo non è proprio dei più corti…

Per far capire meglio cosa intendo, accennerò brevemente alle differenti caratteristiche tra le eliche a passo fisso e quelle a passo variabile, per poi – con un esempio – incastrare queste poche informazioni tra i ragionamenti sviluppati per portare una nave in banchina.

Cominciamo.

La particolare forma dell’elica, collegata a un albero motore, fa sì che la rotazione di quest’ultimo si trasformi in movimento della nave.

Abbiamo quindi l’elica che, spingendo una certa quantità d’acqua, genera un movimento che viene trasmesso alla nave.

Cerchiamo di capire meglio come funziona il processo.

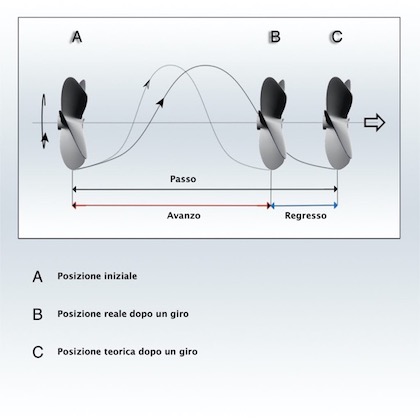

Prima di tutto dobbiamo sapere che il passo dell’elica è la distanza teoricamente percorsa non considerando la cedevolezza del fluido, perciò corrisponde alla distanza che l’elica percorrerebbe se si muovesse all’interno di un corpo solido.

Solitamente, per rendere meglio l’idea, si suggerisce di immaginare il movimento di una vite che penetra in un pezzo di legno.

Siccome in realtà l’elica si muove in una sostanza cedevole, avremo che lo spostamento della nave, dopo un giro di elica, non sarà uguale al passo ma a una frazione di esso detta avanzo. La differenza tra passo e avanzo è detta regresso.

Quindi, il regresso è uguale alla velocità della massa d’acqua spinta dall’elica in senso contrario al moto. Se il regresso fosse nullo, non ci sarebbe la corrente respinta dall’elica.

Le eliche a passo fisso sono quelle a cui non può essere cambiato il passo. In questo caso le pale sono fissate al mozzo e non è possibile agire sul loro orientamento. In pratica, per invertire il senso di moto della nave, dobbiamo disaccoppiare l’asse dal motore, fermare quest’ultimo, riavviarlo al contrario e riaccoppiare l’asse. Non intendendo addentrarmi ulteriormente nella teoria, possiamo dire che questo sistema ha, rispetto all’elica a passo variabile, alcuni difetti e alcuni pregi, tra i primi possiamo citare: a) essendo l’elica legata agli avviamenti del motore, c’è sempre la possibilità che questi falliscano; b) quando si perde il governo è necessario intervenire con un nuovo avviamento; c) alcune navi sono dotate di un “Molto Adagio” piuttosto potente e, quindi, difficile da controllare quando servono piccoli spostamenti della nave o quando si vuole utilizzare lo spring, per esempio in partenza, per allargare la poppa dalla banchina. Per quanto riguarda invece i difetti: a) quando si ferma la macchina, l’elica non gira, eliminando così un grande pericolo per i cavi in acqua che altrimenti potrebbero venire risucchiati e per l’incolumità degli ormeggiatori che operano con la barca nei pressi della poppa; b) a marcia indietro è più efficace rispetto al passo variabile; c) ad ogni avviamento sviluppa subito una buona potenza.

- Quando possiamo cambiare l’orientamento delle pale per mezzo di servomeccanismi, abbiamo le eliche a passo variabile.

- In altre parole, le pale delle eliche possono essere ruotate attorno al loro asse longitudinale modificandone il passo. Quindi, per variare la velocità, o per invertire il moto, è sufficiente cambiare l’orientamento delle pale rispetto al mozzo. Vantaggi: a) non avremo avviamenti del motore per l’inversione di marcia; b) potremo regolare la velocità facilmente (caratteristica particolarmente utile in manovra). Svantaggi: a) essendo l’elica sempre in movimento, il rischio che i cavi vengano risucchiati durante la manovra è elevato; b) l’effetto dovuto alla rotazione delle pale è solitamente accentuato; c) se si diminuisce troppo velocemente il passo si tende a perdere il governo; d) si riscontra una certa difficoltà a trovare il “passozero”, ovvero a individuare la posizione del passo esattamente neutra;

- e) la resa a marcia indietro è inferiore a quella offerta dal sistema a passo fisso.

Bene! Adesso vediamo, con un esempio, come dobbiamo trasferire queste importanti nozioni teoriche all’interno di una situazione pratica.

Immaginiamo di essere sul ponte di comando di una nave lunga cento metri, con un pescaggio di otto metri, elica a passo variabile con effetto destrorso, senza thrusters, assenza di vento e di corrente, ormeggio finale con la dritta in banchina.

Quali valutazioni devo fare, basandomi sulle mie conoscenze teoriche?

- una nave di queste dimensioni, in condizioni di tempo buono, solitamente si manovra senza l’ausilio di rimorchiatori;

- otto metri di pescaggio sono tanti: questo vuol dire “nave pesante” che, generalmente, conserva per molto tempo il suo movimento inerziale;

- elica a passo variabile con effetto destrorso: cosa ci fa pensare questa informazione in questa situazione? Innanzitutto che dobbiamo prestare particolare attenzione all’abbrivo, perché le eliche a passo variabile non esprimono la stessa potenza a marcia indietro delle eliche a passo fisso. È quindi una manovra che, nella fase finale, va impostata a una velocità minima di governo. Dobbiamo, inoltre, regolare la diminuzione di velocità per tempo, perché una variazione del passo troppo repentina mi farebbe perdere il governo.

- effetto destrorso e fianco di dritta in banchina: situazione molto delicata! Nella fase finale, quasi certamente, dovremo usare la macchina per fermare in posizione questa nave che – non dimentichiamolo – è molto pesante e difficile da controllare. Per riuscire ad arrestare la nave dovremo usare una generosa potenza di macchina che genererà un importante effetto destrorso. In poche parole, la prua della nave accosterà in maniera decisa verso la banchina e lo farà con un abbrivo residuo;

- uso dell’ancora: tutti i pericoli/problemi sopraesposti portano a cercare una soluzione che, escludendo l’uso del rimorchiatore, ci permetta di gestire la manovra in sicurezza. L’uso dell’ancora di sinistra a dragare può risolvere i nostri problemi.

Quali sarebbero state le differenze più importanti se la nave in questione fosse stata dotata di elica a passo fisso?

In questo esempio è tutto teso a massimizzare gli effetti: nave pesante, senza bow thruster e lato di ormeggio non favorevole all’effetto dell’elica. Premesso che in tutte e due le condizioni conviene mantenere una cauta velocità di sicurezza, avremo che con il passo fisso potremo permetterci una certa velocità per poi fermare la macchina contando di mantenere (generalmente) un buon governo. Correggeremo eventuali abbattute con il timone e opportuni “colpetti” di macchina. Con il passo variabile dovremo programmare per tempo la diminuzione della velocità perché, in caso contrario, per non perdere il governo arriveremmo troppo veloci a destinazione con una nave che diventerebbe difficile da manovrare e da fermare.

Dovremo avere l’accortezza di arrivare vicino all’ormeggio con il minimo avanti per mantenere la direzione e con l’ancora di sinistra a dragare per evitare l’inevitabile caduta della prora in banchina nel momento in cui daremo indietro la macchina.

Ci fermiamo qui.

Ovviamente questo articolo è volontariamente sintetico e poco approfondito. Sicuramente lo affronteremo nuovamente attaccandolo su aspetti differenti.

Rapallo, Martedì 11 Febbraio 2020

QUALI SONO LE NAVI PIU’ IMPEGNATIVE DA MANOVRARE? 2a parte

QUALI SONO LE NAVI PIU’ IMPEGNATIVE DA MANOVRARE?

2^ parte

di John GATTI

Nell’articolo precedente abbiamo parlato delle navi di piccole dimensioni senza bow thruster.

Proseguiamo:

- Petroliere di misure medio-grandi con pescaggi rilevanti.

Per associazione di idee penso alla “calma”, allo “slow motion”, mi viene in mente un elefante che cammina lento ma inesorabile.

Per gestire bene queste manovre, l’impostazione è la cosa più importante.

Le forze che si utilizzano sono notevoli e i mutamenti dinamici che provocano non sono immediati e tendono a durare nel tempo.

In altre parole, se utilizziamo un rimorchiatore a tutta forza per fare accostare la poppa, impiegherà tempo a far partire il movimento e altro tempo, eventualmente, per arrestarlo. Sembrano considerazioni banali, eppure quasi tutta la difficoltà sta nel preciso controllo delle forze in gioco e nella percezione dei movimenti inerziali innescati:

- conoscere la potenza necessaria e per quanto tempo utilizzarla;

- dove impiegarla;

- quando cominciare a contrastare il movimento che si è creato.

Le dimensioni, il rischio di inquinamento e i potenziali danni che potrebbe provocare una nave con una massa così importante urtando una banchina, le fa entrare di diritto tra le manovre più delicate.

A questo proposito mi viene in mente una situazione particolare in cui mi sono trovato tanti anni fa…

Petroliera in manovra.

“Ero al comando di una petroliera da 52.000 di GT, e dovevamo caricare da una nave ferma all’ancora in Indonesia (transhipment).

Prima di continuare il racconto devo aggiungere qualche informazione:

– Conoscevo molto bene la nave perché ne avevo seguito l’allestimento in fase di costruzione e c’ero stato imbarcato da primo ufficiale per due volte;

– eravamo partiti dall’Italia scarichi e mi ero trovato a manovrare in spazi ristretti in arrivo a Port Said;

– oltre che durante il transito nel Canale di Suez;

– nello Stretto della Malacca;

– a Singapore dove avevamo fatto bunker e in arrivo in Indonesia.

Cominciamo da qui.

L’attraversamento dello schema di separazione del traffico tra Singapore e Pulau Sambu (Indonesia) non era dei più semplici: il fatto di dover partire da fermi per entrare in una corsia molto trafficata e, successivamente, dover effettuare un’inversione a “u” per immettersi nella corsia giusta, obbligava a manovre ben studiate. La difficoltà successiva era data da due isolotti: bisognava uscire perpendicolari allo schema di separazione, passare in mezzo ai due isolotti, fermarsi alla giusta distanza dalla storage tanker ship ancorata poco distante da terra, dare fondo e aspettare il pilota per l’ormeggio. Tante manovre concentrate in poco tempo… ma la nave era scarica.

Restammo due giorni affiancati alla storage tank, due giorni molto impegnativi perché, al di là delle operazioni commerciali, avevamo dovuto risolvere diversi problemi tecnici. Risultato: quarantott’ore senza chiudere occhio.

Per il disormeggio non era previsto il pilota. Dovevamo staccarci dalla nave e andare poco lontano a dare fondo in attesa dei documenti del carico.

Nel frattempo un’altra petroliera aveva raggiunto la zona di fonda e c’erano sempre i due isolotti…

La manovra di disormeggio non presentò particolari difficoltà, ma la stanchezza mi fece abbassare la guardia e non mi resi conto che, rispetto a due giorni prima, la situazione era completamente cambiata: in quel momento, sottraendo il peso della zavorra, avevamo circa 50.000 tonnellate in più a bordo!

Accostai tutto a sinistra convinto di schivare agevolmente la nave all’ancora, ma la risposta al timone fu “pachidermica”. Quando mi resi conto che a nave carica la curva di evoluzione sarebbe stata molto più ampia, sentii il cuore aumentare il ritmo e la forza. Sul Ponte di Comando tutti gli occhi erano puntati su di me ma, a dispetto di quello che provavo, restai impassibile. Aumentai la macchina fino ad Avanti Mezza. Ci volle ancora qualche minuto per capire che l’incremento di potenza aveva dato i suoi frutti restringendo il cerchio di evoluzione. Passammo, vicini, ma passammo.

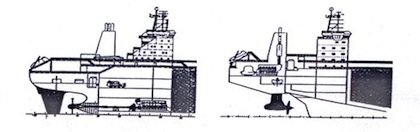

Allibo. Immagine tratta da marineinsight.com.

Il mare è grande, ma può diventare piccolo come un bicchiere d’acqua.

Una frase che trovo molto appropriata per la situazione che avevo appena vissuto.

Può sembrare un racconto banale a cui ho dato troppo peso, ma vi assicuro che quel giorno ho imparato una lezione importante: pianifica sempre le manovre e non sottovalutare le situazioni, neanche quelle apparentemente più semplici.

Mi vengono in mente un altro paio di occasioni in cui sono caduto nella trappola della sottovalutazione, ma le racconterò in un’altra occasione.

A chi non lo avesse già visto, consiglio di cliccare qui per approfondire l’argomento seguendo una manovra con gli occhi e le osservazioni del pilota.

- Portacontenitori, Ro-Ro e portamacchine tra i duecento e i quattrocento metri.

Le dimensioni e i pescaggi, per alcune di esse, sono gli stessi delle petroliere di cui sopra. Cambiano la potenza dei propulsori, la presenza delle eliche di manovra, la superficie velica e la tipologia di carico.

In effetti la dinamicità della manovra, rispetto alle navi cisterna, è completamente differente. Devo generalizzare, altrimenti non basterebbe un libro… Sappiamo, infatti, che ogni manovra è diversa dall’altra, che il pescaggio, l’assetto, il vento, la corrente, la potenza della macchina indietro rispetto all’avanti, ecc., sono solo alcuni dei parametri che cambiano, a volte radicalmente, le carte sul tavolo. Però, se vogliamo restare allineati all’esempio precedente, qui, invece che allo “slow motion” e agli elefanti, mi viene da pensare alla guida di una macchina potente su di un fondo sdradale scivoloso. Le risposte della macchina, del timone e dei thrusters, come pure quella dei rimorchiatori, sono apprezzabili in tempi brevi, rendendo la manovra piuttosto dinamica. Questo è dovuto al rapporto favorevole tra peso e potenza disponibile ed alle forme degli scafi. In queste manovre le difficoltà maggiori sono date, generalmente, dagli scarsi spazi disponibili unite a condizioni meteomarine negative. I container in coperta o la forma a parallelepipedo delle portamacchine, le rendono particolarmente sensibili al vento e, a seconda dei pescaggi, sono spesso anche condizionate da eventuali correnti.

Manovre impegnative? Direi che nella scala valutativa potrei posizionarla su di un valore medio, ma pronto a crescere con l’aumentare delle dimensioni e in presenza di vento.

Anche per questa tipologia di nave vi consiglio la visione dei video che abbiamo preparato qui.

L’articolo continua con la valutazione, dal punto di vista manovriero, di altre navi. A presto.

Rapallo, 29 Dicembre 2019

QUALI SONO LE NAVI PIU’ DIFFICILI DA MANOVRARE?

QUALI SONO LE NAVI PIU’ DIFFICILI DA MANOVRARE?

PASSANDO IL MOUSE SOPRA LE PAROLE SOTTOLINEATE , APPARE UNA FINESTRA A TENDINA CHE NE SPIEGA IL SIGNIFICATO.

Questa è una delle domande che mi sono sentito rivolgere più spesso, e la risposta non è né semplice né scontata.

Sono troppi i fattori che influenzano una statistica di questo tipo e vanno da quelli psicologici a quelli pratici.

In più di vent’anni di pilotaggio mi è capitato di manovrare una grande varietà di navi, pontoni, scafi particolari (vedi Concordia), manovre sperimentali, velieri, yachts, ecc., in situazioni estremamente diverse.

Tra le variabili più frequenti mi vengono in mente le condizioni meteomarine, i pescaggi, le superfici veliche, gli assetti, i tipi di timone e di propulsori, le avarie, gli equipaggi affidabili e quelli meno, ecc.

Anche le valutazioni soggettive influiscono notevolmente e variano con l’esperienza. Ricordo, per esempio, che i primi anni di pilotaggio arrivavano a Genova due navi Ro-Ro tunisine nuovissime e dalle ottime prestazioni: il Salammbo 7 e l’Ulysse. Nonostante occupassero onorevolmente i primi posti nella lista delle navi affidabili, per me erano sempre “vapori” da manovrare con grande attenzione. Il motivo: prima di diventare pilota navigavo sulle petroliere, le cui caratteristiche erano completamente diverse. Trovarmi su di un Ponte prodiero cambiava i parametri di evoluzione e le differenze nelle proporzioni tra masse e propulsori erano abissali. Intendo dire, che nelle prime esperienze da pilota un peso non trascurabile è dato dalla familiarità che si ha con i mezzi da manovrare.

Ponte di Comando della nave “Salammbo 7”

Vent’anni fa i thrusters erano optional poco diffusi. Ricordo un pilota, ora in pensione, che gli ultimi anni di navigazione, prima di diventare pilota, li aveva trascorsi a bordo delle bettoline per il bunker; risultato: era bravissimo nella manovra delle navi di piccole dimensioni, e un mago in quelle dove un buon uso delle ancore permetteva acrobazie piuttosto complesse.

Bettolina del bunker

E così, almeno per i primi tempi, ognuno ha preferenze che influenzano il metro di giudizio nella scala delle difficoltà di una manovra rispetto a un’altra.

Con il tempo la competenza e l’abilità si livellano; l’esperienza aiuta a riempire la personale cassetta degli attrezzi di strumenti che diventano utili in tutte le occasioni.

A questo punto entrano in campo i fattori caratteriali.

Tutti, prima o poi, raggiungono un livello che permette di operare in una ben definita zona di comfort.

Questo non vuol dire manovrare bene, significa semplicemente aver capito i propri limiti e aver trovato un equilibrio – più o meno forzato – che permette di portare le navi in banchina. Ovviamente c’è chi eccede nelle precauzioni, chi trova un limite più basso degli altri nelle differenti condizioni meteomarine e chi opera con tempi più lunghi.

È normale, fa parte del percorso di formazione. Il fatto diventa negativo quando ci si arresta al traguardo raggiunto, quando si ripetono le stesse manovre senza cercare di migliorare, quando ci si trova ad applicare sempre la stessa procedura senza adeguare il metro di valutazione al progredire dell’esperienza.

Mi rendo conto che, per riuscire a spiegarmi bene, devo precisare alcune cose: