HELEANNA - Una ferita che brucia ancora

M/n HELEANNA - UNA FERITA CHE BRUCIA ANCORA

Il comandante Dimitrios Anthipas, un pessimo esempio di Comandante

Il 28 agosto 1971, a 15 miglia da Monopoli, un incendio scoppiò a bordo del traghetto greco “Heleanna”. Si trattò della più drammatica e funesta sciagura marittima accaduta in Adriatico nel dopoguerra. La tragedia costò la vita a 25 turisti imbarcati; 16 furono i dispersi, 271 feriti tra i 1089 i superstiti.

Sono trascorsi 42 anni dall’incendio della HELEANNA, ma il ricordo é sempre vivo, specialmente tra coloro che seguirono da vicino le operazioni di salvataggio, ma anche da tutti coloro che ben presto si resero conto che a bordo del traghetto viaggiavano 1174 passeggeri, quasi il doppio dei 620 consentiti, e duecento automobili. A quel punto l’apprensione si trasformò in pura rabbia e la stampa di allora definì “negrieri del mare” il comandante Antypas Dimitrios ed il suo armatore Efthymiadis.

Da dove uscì quel maxi-traghetto con la ciminiera a poppa come una petroliera?

Negli anni ’60 l’armatore greco Constantino S. Efthymiadis comprò quattro petroliere svedesi per convertirle in traghetti passeggeri:

la MARIA GORTHON (rinominata PHAISTOS), nel 1963;

la SOYA-MARGARETA (rinominata MINOS), nel 1964;

la SOYA-BIRGITTA (rinominata SOPHIA), nel 1965;

la MUNKEDAL (rinominata HELEANNA), nel 1966.

Nel 1954 la nave cisterna Munkedal fu costruita dai cantieri Götaverken di Göteborg-Svezia. Ma il suo destino fu segnato dalla chiusura del Canale di Suez* che costrinse le petroliere a compiere il lungo e costoso periplo dell’Africa, linea che sarebbe risultata economica soltanto con l’introduzione del “gigantismo navale”. Così fu, e tutte le stazze minori, tra cui le petroliere svedesi sopra citate, furono messe fuori mercato.

* Nota: Dopo la GUERRA DEI SEI GIORNI del 1967, il canale rimase chiuso fino al 5 giugno 1975).

Da sempre i greci sono considerati validissimi marinai, ma anche un po’ spregiudicati. L’armatore C.S.Efthymiadis era un fedele garante di questa tradizione. La sua intuizione gli permise, infatti, di trasformare e reclamizzare la nuova unità come “il più grande traghetto del mondo”.

Nel 1966, mantenendo il suo aspetto esteriore, la petroliera Munkedal fu ridisegnata al suo interno per la sistemazione di numerose cabine/passeggeri, mentre sulle fiancate dello scafo furono installati portelloni con rampe di nuova concezione per l’imbarco/sbarco di auto al seguito e mezzi pesanti. Rinominata Heleanna, il traghetto entrò in linea sulla rotta Patrasso–Brindisi-Ancona e ritorno.

La cronaca dell’incidente

Al momento del disastro l’Heleanna si trovava 25 miglia nautiche a Nord di Brindisi, a 9 miglia al largo di Torre Canne, più verso Monopoli. Proveniva da Patrasso ed era diretta ad Ancona con 1174 passeggeri e 200 mezzi (auto, tir e autobus).

Tutto ebbe inizio alle 05.30 del 28 agosto 1971 quando una fuga di gas dai locali della cucina, fra la panetteria, la riposteria ed il locale ristoro provocò un incendio a poppa. Si parlò di un corto circuito, forse una manovra errata di accensione dei polverizzatori della cucina, oppure di uno spandimento di gas liquido, ma anche di una possibile fuoriuscita di nafta dalla cassa di alimentazione della calderina.

Alcuni testimoni affermarono che l’incendio prese il sopravvento solo quando il fuoco lambì le bombole di ossigeno facendole esplodere. Poco dopo successe un fatto molto anomalo: in una cala di poppa vicino al timone, scoppiò un’altra bombola d’ossigeno che bloccò istantaneamente l’organo di governo che era, in quel momento, posizionato 15° a dritta. Il traghetto, ormai in panne, ma ancora abbrivato, compì un’ampia accostata in cui il vento propagò l’incendio a tutta la nave.

L’Heleanna aveva in dotazione 12 scialuppe di salvataggio sufficienti per 600 persone, la metà delle persone imbarcate. Le inchieste promosse dalle Autorità dimostrarono che metà delle lance erano inutilizzabili per via degli argani bloccati dalla ruggine. Tra quelle calate a mare, una si ribaltò e precipitò in mare probabilmente per il sovraccarico.

Gli idranti antincendio e i tutti i sistemi di soccorso non erano funzionanti. Le inchieste che seguirono dimostrarono che il traghetto, dal punto di vista della sicurezza, era da considerarsi sub-standard.

Il disastro causò 25 morti, 16 dispersi e 271 feriti, alcuni anche in modo grave. Le vittime erano di nazionalità italiana, greca e francese. Non appena il Comandante della nave lanciò l’SOS, soccorsi aerei e navali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli e Grottaglie.

I soccorsi aeronavali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli, Taranto e Grottaglie, anche con la partecipazione di alcuni pescherecci privati (Laura, Madonna della Madia, Angela Danese, Nuova Vittoria, S. Cosimo) che si attivarono con molta efficacia nella ricerca dei dispersi in mare ed al soccorso dei naufraghi.

L’incendio venne domato dopo molte ore. Il relitto fu rimorchiato verso porto di Brindisi e fu ormeggiato nei pressi del castello Alfonsino.

I feriti sarebbero stati più numerosi se non fosse scattata con grande tempestività l’opera dei soccorritori. Il personale dei rimorchiatori locali della Società Barretta dovette avvicinarsi fino a pochi metri dalla nave per rendere efficace il getto delle proprie spingarde, sfidando temperature altissime e respirando gas di scarico e fumi micidiali, ma dovettero farlo per domare le lingue di fuoco che fuoriuscivano da tutta la nave minacciando di far esplodere i serbatoi di benzina degli oltre 200 mezzi che si trovavano nel garage. Fatto che purtroppo avvenne con tutte le sue tragiche conseguenze.

Anche la città di Monopoli si prodigò per confortare i superstiti, dando una dimostrazione di grande generosità offrendo aiuto e accoglienza ai naufraghi dell’Heleanna.

Il 15 ottobre del 1972 il Capo dello Stato Giovanni Leone conferì alla città la Medaglia d’Argento al Merito Civile in riconoscimento dell’antica tradizione di ospitalità e di civismo della sua popolazione.

“Quando siamo arrivati sul posto” – raccontò il proprietario di un peschereccio – “ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Lunghe lingue di fiamme uscivano dalla poppa impedendoci di avvicinarci troppo. Sul ponte del traghetto dilagava il panico. Centinaia di persone tentavano di calare le scialuppe senza riuscirvi, altre che scendevano con le barche liberate, rimanevano poi sospese e bloccate a mezz’aria. Altre barche ancora, arrivavano in mare ma non sapevano come governarle. I più si gettavano direttamente in mare saltando dal ponte. Su decine di corde, calate dalle fiancate, c’erano grappoli di uomini appesi, molti erano senza salvagente. Diversi battellini di gomma, sparpagliati in mare, erano difficili da raggiungere ma anche più difficile riuscire a salirvi dentro. Dalle navi che erano accorse – racconta un altro marinaio – erano state calate delle scialuppe, ma rimanevano vuote perché la gente in mare, sfinita non riusciva a raggiungerle. Allora, molti di noi, si sono buttati in acqua per aiutarli. Mai avevo visto tanta gente disperata, annientata dal dolore per aver perso, magari un attimo prima, un amico, un congiunto. Intanto, sulle banchine dei porti di Monopoli, Brindisi e Bari, viene predisposto un imponente servizio di soccorso”.

Centinaia di privati misero a disposizione i loro mezzi, altri portarono in Capitaneria indumenti e coperte. L’incendio fu domato prima di notte e l’Heleanna fu tenuta prudentemente in rada mentre gli inquirenti tentarono di accertare le responsabilità dell’accaduto.

Pare che nella confusione generale, il Comandante del traghetto sia stato il primo a perdere la testa. Alcuni testimoni, infatti, affermarono che il capitano Anthipas abbia lasciato la nave subito dopo l’allarme, mentre la moglie, che era con lui sul traghetto, sostenne il contrario. Per la verità, un’evidenza ci fu e molti la testimoniarono in diverse sedi: il comandante Dimitrios Anthipas, giovanissimo e senza esperienza, giunse “asciutto” sulla banchina di Brindisi, e il 29 agosto del 1971 cercò addirittura la fuga, ma venne arrestato al varco frontaliero del porto di Brindisi, poco prima d’imbarcarsi furtivamente con la moglie su una nave diretta in Grecia. Il comandante venne arrestato con l’accusa di omicidio colposo e per abbandono della nave.

Dimitrios Anthipas sarà poi estradato in Grecia mentre chi ha perso tutto: auto, bagagli, valori, la stessa vita di moglie, figli, genitori e parenti non sarà neppure risarcito. Gli assicuratori si rifiuteranno di pagare per l’evidente violazione, da parte della nave, delle norme stabilite nelle polizze assicurative.

All’epoca del “sinistro”, le acque territoriali comprendevano una fascia di 6 miglia nautiche (11.112 KM), poi modificate per legge in 12 miglia dal 27 febbraio 1973), per cui il disastro avvenne in acque internazionali. Ma le Autorità italiane dichiararono la loro competenza a processare il comandante della nave poiché alcune vittime del disastro erano perite in acque territoriali italiane ed almeno una era morta in ospedale a Brindisi. Anche le autorità greche furono interessate al processo, in quanto la nave batteva bandiera ellenica.

L’Heleanna in fiamme

Notare la vicinanza del rimorchiatore che punta le spingarde antincendio sulla poppa dell’Heleanna

Targa commemorativa del naufragio a Monopoli

Dopo due anni e mezzo di sosta forzata nel porto di Brindisi, per il relitto dell’Heleanna giunse il momento del congedo, dell’ultimo trasferimento verso un Cantiere di Spezia che aveva il compito di demolirne una parte e trasformarne il resto in una chiatta portuale multipurpose.

Il rimorchiatore genovese ESPERO in navigazione

Rimorchiatore incaricato dell’ultimo viaggio apparteneva alla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, si chiamava ESPERO, era l’ultimo nato della flotta, 5.000 CV di razza, con una strumentazione d’avanguardia: elica intubata, towing winch(troller) modernissimo, elica di manovra a prora(bowthruster) ed una elettronica up to date applicata a tutti i suoi apparati. Chi scrive, era già stato per sette anni al comando di rimorchiatori portuale d’altomare; per motivi d’anzianità toccò a lui collaudare questo moderno “fuoriclasse”. Come? Per un puro caso, si presentò una duplice occasione.

Si trattava di rimorchiare in successione, due relitti, entrambi da Brindisi a La Spezia che all’epoca era il primo porto nazionale della demolizione navale.

Il primo era la petroliera SAN NICOLA della famosa Società Garibaldi, che aveva subito un’esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante.

La seconda era il traghetto passeggeri HELEANNA di cui ci siamo occupati in questo drammatica ricostruzione.

Lo squarcio in coperta della petroliera San Nicola

Testimonianza dell’autore:

Quando salii a bordo del “traghettone” per controllare la situazione generale e studiare gli attacchi di rimorchio, cercai invano di trovare un metro di lamiera liscia ed intatta.

In pratica, l’interno dello scafo era stato devastato completamente dalle altissime temperature provocate dall’incendio. Le lamiere dei ponti erano ondulate e bugnate come la pelle di un lebbroso. Delle 200 autovetture ancora presenti nel lunghissimo garage, erano rimasti gli scheletri deformati da un fuoco impietoso che era durato a lungo causando, purtroppo, vittime e sofferenze indescrivibili.

Avevo già compiuto un’ottantina di rimorchi in tutto il mondo, ma non mi ero mai trovato davanti a tanta devastazione, desolazione e tristezza.

Manovra d’uscita della HELEANNA da Brindisi

1° Problema

Quando andai sul castello di prora per approntare gli attacchi di rimorchio mi trovai di fronte ad una strana situazione: non sapevo dove attaccarmi. Il copertino deformato aveva piegato le bitte, sollevato il salpancore e indebolito ogni centimetro del castello.

Alla fine decisi di far passare alcune grosse cravatte d’acciaio da quei due passacavi in alto che sembrano

due occhi ai lati del tagliamare (vedi foto). Era come prendere un toro per le narici e vi assicuro che non

c’era altro da fare. Come attacco di riserva presi al “lazo” tutto il castello di prora evitando gli spigoli con coppi di gomma, legno, tanto grasso e sacchi di juta.

2° Problema

In precedenza ho accennato all’esplosione di una serie bombole di ossigeno sistemate vicino al timone

della nave; fu proprio questa la causa che bloccò l’organo di governo 15° a dritta costituendo un grande problema per la navigazione a rimorchio.

La soluzione del problema era nelle mani di un’officina specializzata che avrebbe raddrizzato il timone, ma dentro un bacino di carenaggio che nessuno era disposto a pagare…..

Mi dovetti rassegnare, pur sapendo che avevamo davanti 800 miglia di “navigazione manovrata”.

Infatti, appena allungammo il cavo e ci mettemmo in tiro, il rimorchio accostò sulla sua dritta.

Quando doppiammo Santa Maria di Leuca, il vento rinforzò e ci accompagnò fino all’arrivo.

Riuscimmo a tenere una velocità intorno alle 6 miglia, ma quando il vento aumentava nelle golfate, l’Heleanna ce la vedevamo al traverso e per rimettercela di poppa dovevamo allascare le bozze, far venire il cavo da rimorchio in bando e poi dovevamo ripartire “alla gran puta” per andare a riprendere il toro per le corna e rimettercelo di poppa.

Questa era la navigazione manovrata in cui si rischiava di strappare sia le bozze che il cavo da rimorchio.

Pendolammo per 20 ore a ridosso dell’Isola di Ischia, sia per controllare l’attrezzatura, ma soprattutto per

far scivolare verso Est una forte depressione che spingeva il rimorchio fino a sorpassarci, costringendoci

a vere acrobazie per non farci “prendere per il c…” Un’espressione marinara che rende perfettamente

l’idea di ciò che può succedere quando il rimorchio, non essendo in assetto di navigazione, prende il sopravvento, infrangendo quelle poche ma importanti regole

marinaresche, che si dovrebbero sempre rispettare.

Il 16.2.74 arrivammo finalmente a Spezia, e quando il mio amico pilota Nino Casaretto, il quale aveva subito l'esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante, venne a bordo per la manovra di consegna del relitto ai rimorchiatori locali, mi disse in dialetto:

“Ma non ti vergogni d’andare in giro con questo accidente... attaccato al sedere” ?

“Vergogna no! – gli risposi – A brindisi non vedevano l’ora di levarselo dal sedere e trovarne un altro

disposto al sacrificio. Dicono che nella vita bisogna provarle tutte! Eccomi qui, felice e contento d’essere arrivato!”

APPENDICE:

Rapporto Viaggio

Mi spiace! L'immagine non è leggibile, i numeri sono lì... fidatevi! Purtroppo i morti sono altrove. Che Dio li benedica!

UNO SCAMPATO PERICOLO....

La nostra socia Marinella Gagliardi Santi, notissima scrittrice e Skipper di lungo corso, dopo aver letto questo articolo, ha voluto rilasciarci la sua ESISTENZIALE TESTIMONIANZA. per la quale non possiamo che unirci felicemente a questa fantastica coppia di “marinai” per lo scampato pericolo!

"Il ricordo di quella tragedia mi ha toccato da vicino ancora di più, perché Rinaldo ed io, allora non ancora fidanzati, avremmo dovuto imbarcarci proprio sull'Heleanna! Mi aveva invitato ad andare in Grecia insieme a lui ma gli avevano detto che non c'era posto sull'aereo: al ritorno non ci sarebbe stato alcun problema perché avremmo preso proprio quel traghetto! Così io non sono partita con lui, lui si è imbarcato su un aereo in realtà completamente vuoto, e per il ritorno ha preso nuovamente l'aereo.

Pericolo scampato per un pelo, la sorte ha voluto così!"

Carlo-GATTI

Rapallo, 21.3.2013 / Rielaborato nella nuova versione del sito, venerdì 17 Maggio 2024

SAN PIETRO IN BANCHI, UNA CHIESA PARTICOLARE - GENOVA

SAN PIETRO IN BANCHI

UNA CHIESA PARTICOLARE

GENOVA

San Piertro in Banchi

Piazza Banchi, a due passi dalle Calate interne del porto (oggi Porto Antico), da Piazza Caricamento e da Palazzo S. Giorgio, è stata per lunghissimo tempo la piazza principale di Genova, un importante centro d’affari animato dal continuo e intenso via vai di gente proveniente da tutto il mondo: armatori, agenzie marittime, noleggiatori, naviganti, uomini d’affari, artigiani, commercianti, banchieri, lobbisti e sensali, ma se andiamo indietro nel tempo fu popolata anche da pellegrini e crociati in viaggio per la Terrasanta.

Anticamente il mare lambiva la strada ed esisteva una chiesa chiamata San Pietro della Porta che era stata eretta sui ruderi di un antico tempio pagano. Passarono i secoli e intorno al 1100 le famiglie patrizie genovesi l’abbellirono con torri e logge. La piazza, situata in quel contesto particolare che abbiamo appena descritto, deve il suo nome all’attività dei cambiavalute che operavano sui “banchi” o casse di legno. La storia ci tramanda che la parola “bancarotta” derivi dal fallimento del cambiavalute e, quindi, dalla consuetudine di rompere il suo banco.

Era il 1398 e tra guelfi e ghibellini non correva buon sangue. A questi ultimi fu attribuita la responsabilità di un incendio doloso che devastò sia la piazza che la chiesa.

“Tra il 1572 e il 1585 il Senato della Repubblica fece ricostruire una nuova chiesa e la volle in posizione sopraelevata rispetto la piazza, per separare il sacro dal profano, e come segno di gratitudine a Dio per la fine della terribile peste che in quel periodo aveva colpito la popolazione genovese”.

La nuova chiesa prese il nome di SAN PIETRO IN BANCHI e diventò famosa e molto particolare nel suo genere per il raggiungimento di uno scopo meno devozionale e più economico…

“La ricostruzione della chiesa di San Pietro in Banchi fu dovuta a un’inconsueta forma di finanziamento che era più un investimento, fu realizzata, infatti, con lo scopo di vendere o affittare le botteghe che si trovavano, e si trovano tutt’oggi, sotto la chiesa”.

Ma c’é anche un’altra storia altrettanto veritiera: questa chiesa nasce quando Genova era stremata dalla peste arrivata via nave e sentì il dovere di costruire una chiesa per ringraziare il cielo della liberazione dalla morte quotidiana che regnava nei caruggi.

In ogni caso, vista l’importanza commerciale dell’area, si attuò una specie di “compromesso storico” tra sacro e profano, tra aristocrazia genovese e il popolo del mare che lì arrivava e trovava tutto il necessario, dai casini nei vicoli, alla chiesa dove ringraziare San Pietro che di mare e di tempeste se n’intendeva!

San Pietro in Banchi a Genova è una chiesa molto particolare, perché è costruita sopra una terrazza sotto la quale si aprono botteghe di Ferramenta, Casalinghi e Utensili. Tutta la chiesa è costruita su questo basamento-terrazza, ed è raccordata alla piazza attraverso uno scalone: tutto questo contribuisce a dare un senso di imponenza alla costruzione, accresciuto dalle due torrette campanarie che osserviamo ai lati della facciata. Una facciata divisa in tre parti, che sono segnate dai tre grandi arconi del portico, e una facciata caratterizzata dai colori rosso e verde (oltre che dal bianco delle finte architetture). Il progetto fu ideato dall’architetto Bernardino Cantone, che dimostrò di ispirarsi apertamente a un ben noto progetto del più celebre architetto perugino (ma attivo anche a Genova) Galeazzo Alessi, ovvero la Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano, probabilmente la più imponente chiesa della città (è visibile da molte parti di Genova ed è uno dei primi edifici che si notano arrivando dal mare!). (F.Giannini-I.Baratta)

La curiosità ci spinge ad entrare nella chiesa e per l’occasione seguiamo le istruzioni della Prof.ssa Maurizia Migliorini.

STRUTTURA ARCHITETTONICA

La chiesa di San Pietro in Banchi è realizzata su un basamento costituito da botteghe e magazzini.

Attraverso uno scalone si accede ad un terrazzo che circonda la chiesa, e ad un porticato antistante la facciata principale. Il portico è diviso in tre campate con volte a crociera affrescate. La chiesa presenta due campaniletti laterali sul fronte ed uno posteriore più grande, lato mare. La copertura è costituita da un tetto a falde molto articolato e da una cupola, rivestita di ardesie sagomate a squama, impostata su un tamburo ottagono, con lanternino. La chiesa ha unica navata con quattro cappelle di ridotte dimensioni, l’abside é molto profondo ed ha un breve transetto.

La chiesa e la piazza viste dall’alto

ESTERNI - Facciata della Chiesa

La facciata principale è decorata con architetture dipinte, mentre i prospetti laterali e posteriore, che non erano mai stati completati, conservarono l'intonaco al rustico, colorato in pasta con colore neutro chiaro della gamma delle terre, e le lesene, i capitelli, le cornici sono appena abbozzati.

INTERNI

Nell’interno il rivestimento in marmo bianco è, in Genova, un bell’esempio di armonia e di classico equilibrio.

Notevoli gli stucchi della calotta absidale, ritenuti il capolavoro di Marcello Sparzo; essi rappresentano momenti della Passione di Cristo, la SS. Trinità e la consegna delle chiavi a S. Pietro, titolare della Chiesa.

Zona absidale

Sulla sinistra, la splendida cappella dell’Immacolata con la tela di Andrea Semino (1588) sovrastata da affreschi di Andrea Ansaldo (“Madonna in trono” e “Presentazione al tempio”, 1630) e statue dei santi Giovanni Battista e Giorgio (patroni della repubblica) e Rocco e Sebastiano (invocati contro la peste) opere di Taddeo Carlone e Daniello Casella.

Questa cappella fu infatti fatta erigere dalla Repubblica di Genova come voto per la cessazione della peste del 1578, come recita l’epigrafe incisa sopra la tela della Vergine. Lo stemma della città posto sopra il fastigio della cappella stessa sta a confermare che “de jure”questo altare apparteneva, ed appartiene, al Comune di Genova.

Nella cappella di fronte, dedicata a S.Giovanni Battista, la pregevole tela del martirio del Santo, opera del pittore lucchese Benedetto Brandimarte.

Decollazione del Battista di Benedetto Brandimarte

Splendidi i marmi della mensa dell’altare maggiore e a, sinistra, il crocifisso settecentesco che un recente restauro ha riportato alle sue armoniose forme estetiche ed all’intensa espressività.

Nella cappella a destra è collocata una statua in gesso (calco servito per una fusione in bronzo). Questa bella statua è stata trovata con le mani accidentalmente spezzate, nel magazzino di un marmista.

Immacolata: La tela è dominata dalla figura della Vergine che avanza; ella è connotata dagli attributi della Donna dell'Apocalisse descritti da San Giovanni nella sua visione, ovvero la falce di luna e la corona di stelle, ed incede alta in cielo, le vesti mosse dal passo e dal vento, librata sopra un paesaggio marino, verso il quale rivolge i proprio fiato mortifero un mostro dalle sette teste che è senza dubbio il dragone apocalittico, ma può assumere nel contempo anche il carattere di personificazione del morbo sconfitto grazie alla mediazione di Maria. Il dipinto del Semino è, sotto il profilo iconografico, un riferimento importante per altre pale genovesi rappresentanti il medesimo tema, ad esempio per quella di Benedetto Castello per l'altare della cappella dell'Immacolata nella Chiesa di San Francesco d'Assisi in Albaro.

Immacolata – opera di Andrea Semino

Note:

Un’antica tradizione, confermata da Jacopo da Varagine, vuole che i primi evangelizzatori dei liguri, Nazario e Gelso, proprio in questo luogo, abbiano predicato la parola di Cristo.

Bibliografia:

Chiesa di San Pietro in Banchi. Nuova chiave di lettura per San Pietro della Porta. Studi e restauri effettuati negli anni 1985-2006, a cura di Rita Pizzone, con la collaborazione di Paola Parodi e Stefano Vassallo, San Giorgio editrice.

Riccardo Navone, Viaggio nei Caruggi, edicole votive, pietre e portali, fratelli Frilli Editori, Genova, 2007

SITOGRAFIA: http://www.wikipedia.it http://www.diocesi.genova.it http://www.irolli.it

Carlo GATTI

Rapallo, 20 maggio 2019

LA FINESTRA DELL'ATTESA - Poesia

LA FINESTRA DELL'ATTESA

Solo la nube

di un’ondeggiante

tenda leggera

alla finestra dell’attesa.

Nessuno più giunge

da narrate lontananze,la valigia odorosa

di esotici umori.

Nel silenzio della stanza oscillano

le avventure di marini racconti,

sabbia dei tropici

nella clessidra del ricordo.

Porta il vento

scivoloso odore

di fritto e di porto

e lo stridore del presente.

Sul cassettone vecchi ritratti

dai vividi occhi sorvegliano

mai sopite memorie.

di Maria Grazia BERTORA

Rapallo, giovedì 9 Maggio 2019

DA TRELO ALLE MERICHE ....

DA TRELO

(San Michele di Pagana-RAPALLO)

ALLE MERICHE

CON IL LEUDO

FELICE MANIN

A fine ‘800 RAPALLO aveva ancora il suo Cantiere Navale, la sua Scuola Nautica e, per dirla con Faber (F.De André), il suo “lungomare” non “ödoâva de bon”, ma diffondeva profumi di legno pregiato, di stoppa e di pece che stanno ai vecchi cantieri come l'odore d’incenso sta alle chiese, come il mosto sta alle cantine.

I rumori erano quelli degli operosi méistri d’àscia, câfàtti /calafati e dei bancâe/segantini che costruivano le loro creature con l’arte manuale imparata a còrpi de casci in to cû… dai vecchi che non sapevano né leggere né scrivere, ma sapevano insegnare i segreti del mestiere con rapidi e precisi geroglifici sulla sabbia che subito cancellavano… maniman!!! *

*MANIMAN: Termine genovese intraducibile in italiano. La traduzione più corretta è “non si sa mai” anche se con una sfumatura diversa, solitamente usato in negativo per indicare una situazione con diffidenza: “maniman c’è la fregatura”, ma si può usare anche in "maniman ti sprechi".

Pochi anni dopo, allo scoccare del ‘900, iniziò il turismo internazionale e i rapallini si vendettero l’anima marinara, i ricordi dei velieri varati, delle vele e del mare, chiusero i rumorosi Cantieri Navali, imposti dalle Autorità cittadine per 'disturbi alla quiete turistica', fallirono le officine che fornivano i legni della Val d’Aveto e gli utensili: asce, pialle, seghe, verine, raspe, magli, scalpelli, attrezzature di bordo finirono nei polverosi scantinati dei vecchi cantieri oggi ristrutturati in case di lusso.

Nel sentire comune, i rapallini diventarono rapallesi per darsi una foggia dialettale meno provinciale, si vestirono alla moda e si misero al servizio dei turisti anglo americani… la storia voltò pagina.

Ma, ancón d’assæ, (ma per fortuna) c’è chi la storia la ricorda e la fa riemergere! E’ il caso di un LEUDO Nostrano, anzi più che nostrano:

TRELO - Notare un leudo tirato in secca a sinistra nella foto

Il leudo FELICE MANIN fu varato nel 1891 a Trelo

(S. Michele di Pagana)

RAPALLO

Nel 1981, dopo un periodo di abbandono in un cantiere a Riva Trigoso, il leudo, che all’epoca portava il nome di “Padre Carlo”, venne acquistato da Luigi Cappellini che, stimolato da alcuni appassionati, ne iniziò il restauro.

Ripreso il nome originario di “Felice Manin”, il leudo venne varato il 3 luglio 1982. Fino dall’epoca del varo si pensò ad una iniziativa che qualificasse anche culturalmente l’operazione di recupero del leudo, e a proposito, prese corpo l’idea di inserire concretamente il leudo nell’ambito delle iniziative colombiane che dovevano concludersi nel 1992, in occasione del quinto centenario della scoperta dell’America.

Il Felice Manin, che innalzava anche la bandiera dell’UNICEF, quale messaggero di pace, partì domenica 21 ottobre 1984 dalla darsena della Fiera di Genova.

Iniziò così l’altra grande avventura che portò il Felice Manin dallo scalo di S. Michele di Pagana, dove fu varato, fino a San Salvador, dove giunse dopo 50 giorni di navigazione il 30 gennaio 1985. Dal 1987 al 2000 il Felice Manin restò nuovamente in stato di abbandono in un cantiere a Chicago.

Il 20 maggio del 2000 dopo 480 giorni dalla fondazione dell’Associazione “Salviamo il leudo Felice Manin”, il leudo viene sbarcato sulla banchina del molo Fornelli di La Spezia. Attualmente la barca si trova nel capannone “Lance e Remi” dell’Arsenale Militare di La Spezia in attesa di fondi per il restauro. Le condizioni dello scafo richiedono un urgente intervento di restauro strutturale, l’applicazione di un nuovo motore e la completa ricostruzione dell’attrezzatura velica.

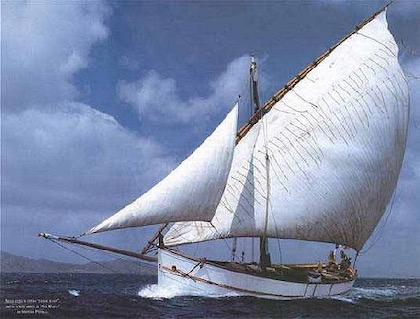

LEUDI a Rapallo - fine ‘800

Le botti del Leudo vinacciere

Sul sito di Mare Nostrum Rapallo abbiamo dedicato alla storia del LEUDO un ampio saggio ed altri articoli di cui riporteremo i LINK. Dalle notizie e dai dati ottenuti risulta che, agli inizi del secolo scorso, il leudo “Felice Manin” attraversò in lungo e in largo il Mediterraneo, capitanato da Emanuele Ghio. Come mostra la foto, il FELICE MANIN era una barca a vela latina di circa sedici metri di lunghezza e con una capacità di carico di una trentina di tonnellate, condotta da capitani coraggiosi che erano anche astuti commercianti. La forma affusolata dello scafo permetteva a questa imbarcazione, in una epoca in cui i porti erano in numero esiguo, di esser calata in mare e tirata direttamente sulla spiaggia. Tanto da essere considerata “il Tir del Novecento”.

Oggi l’UNESCO ha dichiarato il leudo mezzo di valore storico e culturale.

Ora passo la parola all'amico Pietro Berti che ha profuso cospicue energie alla storia del LEUDO:

l Leudo Felice Manin fu varato nel 1891 a S. Michele di Pagana, e più precisamente in località Trelo, dallo scalo del padre del Mastro d'Ascia Attilio "Tilio" Valle. Secondo il Registro Navale del 1948 si tratta di una barca di 24,89 tonnellate di stazza lorda e 18,92 di netta, avente le seguenti dimensioni di stazza: m. 15,60 x 4,86 x 1,87.

Col Felice Manin e con le altre barche il "Cumbinemu" (soprannome da: “combiniamo affari”) trafficava in una vasta zona del Tirreno, toccando i porti di Ischia, dell'Elba, della Sicilia, della Sardegna, della Puglia ed anche dei porti francesi di Nizza e St. Raphael. Le merci trasportate di preferenza erano formaggi, vini, conserve, pesce secco e salato, legumi, lana grezza, ed anche tessuti lavorati a mano. Il Felice Manin, considerato barca solida ed ottimo veliere, fu condotto per svariati anni da Emanuele, ma l'incidente avvenuto nell'inverno del 1925-26 a Sestri Levante, segnò la sorte dell'armatore.

Dovendo ancorare a Sestri Levante, dove non aveva un ormeggio fisso, fu sistemato nel primo posto liberatosi, nei pressi del cosiddetto " Scoglio Lungo ". Avvenne che, per il montare di una burrasca il Leudo ruppe gli ormeggi e finì sugli scogli, subendo forti danni alla carena. Per recuperare i documenti e parte del carico Emanuele si tuffò parecchie volte nell'acqua gelida buscandosi una broncopolmonite che lo portò alla morte il 9 Febbraio 1926.

Il Felice Manin venne acquistato, così come si trovava, dall'armatore Rivano Giovanni Castagnola fu Giovanni del casato "Sellai". Il Castagnola impose alla barca il nuovo nome di Giovanni e Paolo e, nel 1930-31 lo iscrisse al Registro Navale Italiano. Sotto i Castagnola il nostro Leudo riprese i traffici del formaggio. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Giovanni e Paolo fu danneggiato leggermente da una bomba. Tirato in secco nei pressi dell'officina di Stagnaro, a Riva Trigoso, sulla riva destra del torrente Petronio, fu riparato e rimesso in attività.

A parte quest'incidente il Leudo fu fortunato, perché non disponendo ancora del motore, introdotto verso il 1946, non venne mai requisito per scopi bellici. Nonostante l'applicazione del motore navigò più spesso a vela, come se il motore non esistesse poi, nel 1957, il Giovanni e Paolo fu acquistato da Carlo Schiaffino di Santa Margherita Ligure, che lo ribattezzò Padre Carlo.

Nel 1964 furono sostituiti, presso il Cantiere Canale di Lavagna, sia il timone, che il motore e l'asta del fiocco, mentre l'antenna era già stata sostituita in precedenza. Per quanto riguarda l'antenna quella vecchia s'era incrinata, quindi per rinforzarla le era stato aggiunto sul lato inferiore un prolungamento, o Lapazza.

Nel 1981 il Padre Carlo è acquistato da Luigi Cappellini che, stimolato da alcuni appassionati, ne iniziò il restauro. Il lavoro di ripristino dello scafo ha richiesto la sostituzione di diversi corsi di fasciame ed il completo ricalafataggio. Ripreso il nome originario di Felice Manin, ed assunta la nuova matricola 2 GE 4235 D, viene varato il 3 luglio 1982 alla presenza di una vasta folla di curiosi. Rinato a nuova vita il Felice Manin, che all'epoca alzava le insegne del Velamare Club di Milano, compì la prima traversata verso la Sardegna, dove partecipò alla Regata delle Barche d'Epoca a Porto Cervo, vincendo un premio quale barca più antica. In autunno il Leudo venne esposto sul piazzale antistante la Fiera di Genova, in concomitanza col Salone Nautico.

Lentamente prese corpo l'idea di inserire concretamente il Leudo nell'ambito delle iniziative Colombiane che dovevano concludersi nel 1992, in occasione del Quinto Centenario della scoperta dell'America. Nacque così l'idea di compiere la traversata dell'Atlantico sulla rotta di Cristoforo Colombo. I lavori di miglioramento della barca ebbero dunque nuovo impulso, specie per quanto riguardava la sicurezza della navigazione. Venne impiantata una nuova radio e delle più moderne apparecchiature di navigazione. Oltre a questo, in previsione di una lunga permanenza in mare, vennero sistemate a bordo delle apparecchiature frigorifere e di surgelamento, oltre ad un impianto per la desalinizzazione dell'acqua.

Dopo un primo annuncio ufficiale dell'impresa, vi fu un susseguirsi di manifestazioni preparatorie. Nei giorni 25-26-27 Agosto 1984, il Leudo partecipò come Ospite d'Onore alla seconda Regata delle Vele Latine di Stintino, in Sardegna. Immediatamente dopo mise la prora su Noli, in concomitanza con la Regata Storica dei Rioni. In questa storia, Noli assume un significato particolare, perchè fu da qui che iniziò oltre Cinquecento anni fa la grande avventura Colombiana. Colombo si imbarcò a Noli, allora Repubblica Marinara, per recarsi in Inghilterra, ma a causa di un naufragio si ritrovò in Spagna, dove in seguito si mise a cercare i finanziamenti per la sua impresa. Dopo Noli, il Leudo si trasferì a Genova, dove, attraccato alla radice di levante di Ponte dei Mille, completò i preparativi per la partenza, prevista dalla darsena del Salone Nautico.

Le tappe previste per il viaggio, Genova, Barcellona, Siviglia, Palos, Lisbona, Canarie, San Salvador, Miami, Washington e New York.

Nella realtà, per motivi tecnici, Palos e Lisbona verranno saltate. A Miami il Leudo dovrà partecipare come ospite al Miami International Boat Show, gemellato per l'occasione col Salone Nautico di Genova. Inizialmente l'equipaggio doveva essere composto da Luigi Cappellini (skipper), Lucio Napolitano, Umberto Terso, Riccardo Garampi, Roberto Barbi, Alberto Venza, Franco Bevilacqua, Armando Prisco e Alvaro Mazzanti. Purtroppo in seguito Napolitano, Barbi, Bevilacqua, Prisco e Mazzanti rinunceranno e verranno sostituiti da Franco Tornambè, Maurizio Benazzo, Mauro Albonico, Adriano Borgna e Carlo Martinoli.

La partenza del Leudo destò molto interesse ed entusiasmo, ma anche molti timori, specie tra i Rivieraschi. Qui i vecchi marinai dei Leudi affermarono che il Leudo, pur essendo una buona barca, non era adatto ad una simile traversata, avendo oltretutto la bella età di 93 anni. Nonostante questo il Felice Manin, che innalzava anche la bandiera dell'Unicef, quale messaggero di pace, partì la domenica del 21 ottobre 1984 dalla darsena della Fiera di Genova, salutato da una folla numerosa, e scortato dai rimorchiatori India e Capotesta, oltre che dallo Jawl Elpis, che fu la prima barca di Sir Francis Chichester, il noto navigatore solitario. Iniziò così la grande avventura che portò il Felice Manin dallo scalo di S. Michele di Pagana, dove fu varato, fino a San Salvador, dove giunse il 30 gennaio 1985, alle ore 17,30 italiane, dove fu accolto calorosamente dalla popolazione locale.

Il leudo FELICE MANIN sulle orme di Colombo

“Genova-San Salvador” dal 21.10.1984 al 30.1.1985

Dopo San Salvador il FELICE MANIN ha continuato a navigare nelle splendide acque Caraibiche, ed è presente anche alle Celebrazioni dell’86 a New York per il Centenario della Statua della Libertà, sfilando sul fiume Hudson insieme alla Nave Vespucci in rappresentanza dell’Italia. L’avventura successiva è risalire il San Lorenzo fino a Chicago, ma l’impresa si rivela durissima per l’approssimarsi dell’inverno con venti gelidi e bufere di neve; così raggiunta Chicago gli otto dell’equipaggio sono persuasi, sicuramente con profondo malincuore, a tornarsene in aereo, lasciando l’imbarcazione abbandonata in disarmo in un piazzale sul porto. Lì vi rimarrà fino al ’99 quando l’Autorità Portuale di Chicago ne ordina lo sgombero.

A La Spezia la notizia smuove il sentimento popolare perché la gente non vuole perdere un pezzo così caro della propria storia e cultura, in cui così bene si riconosce; il Sindaco stesso si fa promotore del comitato “Salviamo il Leudo Felice Manin - Classe 1891”, raccogliendo l’adesione pure della Marina Militare; e finalmente il 20 maggio 2000 il Leudo, gravemente danneggiato, torna alla sua terra. Adesso è ricoverato in attesa di restauro presso l’Arsenale della Marina Militare a La Spezia, è oggetto di studi e di tesi di laurea, nonché “banco di lavoro” per Allievi Maestri d’Ascia e restauratori.

Ed è una sfida avvincente… Si pensi che di Leudi Rivani di quell’epoca ne sono rimasti solo quattro! Auguriamo Buon Vento al “Felice Manin”… Sarebbe un onore e una forte emozione per chiunque impugnare la barra del timone di questa imbarcazione, che ha rappresentato e ancora rappresenta la vita e il lavoro di così tante persone di generazioni diverse!

Mi scuso per la versione ridotta del racconto!

Ringrazio Pietro Berti ed Enzo Ronci per le loro preziose testimonianze.

ALCUNI APPROFONDIMENTI di Mare Nostrum Rapallo:

LEUDO, UNA MANOVRA PARTICOLARE

NEL MONDO DEI LEUDI (27.477 visite)

O LEUDO di (Fiorenzo Toso)

Carlo GATTI

Rapallo, 7 Maggio 2019

CONTROCORRENTE….

CONTROCORRENTE….

La voragine provocata dalla mareggiata del 29/30 ottobre 2018

In quel terribile episodio, come mostra la foto sopra, ad erodere gli strati sottostanti il manto stradale é stata la mareggiata da SSW. Come é potuto succedere? Perché la copertura della strada poggiava su terreno friabile e non su strati di massi pietrosi resistenti e adatti a far defluire l’acqua di mare sulla battigia sottostante.

28 aprile 2019 - Strada provinciale 227 - Ecco come si presentava la voragine (2mt X 3 mt X 1mt prof.) provocata dalla pioggia all’inizio della strada carrabile che da Paraggi porta a Portofino.

Il problema é che i nostri figli, nipoti ed amici che lavorano nel borgo di Portofino non si fidano più a transitare su quella strada che, paradossalmente, é riparata dai “quadranti pericolosi” del mare, ma non dagli effetti disastrosi della pioggia che scende a picco dalle pareti di roccia cercando il mare. Nella sua rovinosa caduta, la pioggia scava e scioglie il terreno che si trova sotto il manto stradale, come dimostrano le fotografie sopra.

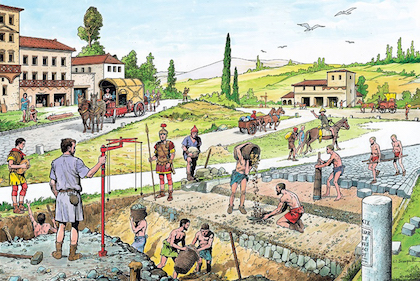

Gli ingegneri del 1890-1900 che costruirono questa strada, avrebbero dovuto assimilare scienza e conoscenza dagli esempi lasciati in eredità dai loro avi “romani” che operarono a partire dal IV secolo a.C.

Sappiamo benissimo che la viabilità agli inizi del ‘900 era prevalentemente equestre… ma non é un alibi che regge, in quanto é noto che gli ingegneri dell’epoca erano i progenitori degli attuali Morandi…

UN PO' DI STORIA...

“I Romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che furono dai Greci neglette, cioè nell’aprire le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel sottosuolo le cloache”. Plinio il Vecchio

Le strade furono pensate dagli Antichi Romani per durare a lungo e, sicuramente, questo intento ha avuto enorme successo dal momento che ancora oggi numerose strade costruite all’epoca dell’Impero Romano sono tuttora funzionanti ed utilizzate. Volutamente evitiamo di soffermarci sugli acquedotti, ponti, cloache, fontane e monumenti romani che ancora oggi tutto il mondo c'invidia.

STRADE ROMANE TUTTORA ESISTENTI

- Salaria: antichissima via romana, il cui tracciato era già percorso dal IV sec. a.C., deve il suo nome dal trasporto del sale effettuato dall'Adriatico a Roma.

- Cassia: strada consolare romana, che da Roma conduceva a Luni nell'Etruria settentrionale.

- Aurelia: antica strada romana, iniziata nel II sec. a.C., che univa Roma ad Arelate (Arles) lungo la costa tirrenica, passa per Civitavecchia, Pisa e Genova.

- Flaminia: Strada romana da Roma andava ad Ariminum (Rimini); la sua costruzione fu iniziata dal censore Flaminio nel 220 a.C.

- Postumia: Strada romana costruita dal console Postumio Albino nel 148 a.C.; collegava Genova a Concordia Sagittaria passando per Piacenza, Cremona, Verona e Vicenza.

- Claudia Augusta Altinate: Antica via romana che conduceva da Altino al Danubio.

- Emilia: Strada romana aperta nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido tra Piacenza e Rimini, per collegare i territori del Nord con la via Flaminia.

- Appia: Antica strada romana che conduceva da Roma a Capua, poi prolungata fino a Brindisi, iniziata nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio.

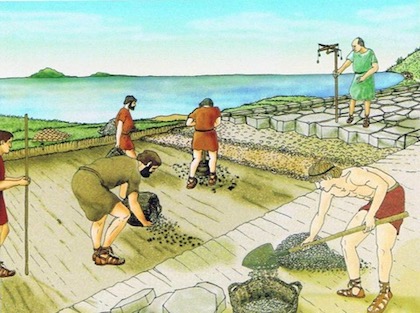

Ma come venivano costruite le strade nell'antichità?

Dalla ricostruzione virtuale si notano, a partire da sinistra, i quattro strati della sede stradale, composta di pietre e pietrisco che permettevano il defluire dell’acqua piovana da ambo i lati.

§ - Statumen, uno strato più profondo di sassi e argilla;

§ - Rudus, un secondo strato composto da pietre, resti di mattoni,sabbia, mischiati con calce;

§ - Nucleus, un terzo strato con pietrisco e ghiaia;

§ -Summum dorsum o pavimentum, una copertura di lastre levigate generalmente in massi di pietra basaltica di eccezionale durezza e indistruttibile (il basolato che indica appunto la nota pavimentazione romana).

La foto della voragine di Paraggi é simile a quella del tratto stradale spaccato dalla mareggiata a meno di un KM di distanza in direzione Santa Margherita. Si può facilmente notare che sotto il manto stradale c'era solo terra che nel tempo l’acqua piovana ha trascinato in mare, per cui sotto quei 20/30 cm di manto stradale non é rimasto più nulla a sorreggerlo.

Quante voragini sono pronte ad aprirsi? Questa é la domanda che tutti si pongono da queste parti! Ma la cosa peggiore é che il passaggio di auto, corriere, furgoni e camion che utilizzano la strada provinciale 227 é sempre in aumento e sotto … non c’è più nulla a sorreggerne il peso. I crolli saranno inevitabili? Chi vive vedrà!

Pertanto si ritorna sempre a parlare della fragilità del nostro territorio, se non piove si paralizza l’economia, se piove le frane sono accettate ormai come eventi normali… come succede a due passi dalla casa di chi scrive… sia dal lato di ponente che dall’altro versante di levante di Via sotto la Croce.

Con l’attuale Amministrazione Comunale, per fortuna, la reazione di ripristino é stata immediata, ma i lavori fatti a regola d’arte prendono molti mesi di tempo e di non pochi disagi.

Il 14 dicembre 2018 avevo scritto nell’articolo:

PORTOFINO COM’ERA… ma come sarà???

“Agli amici di Portofino “allungo” qualche amichevole pensiero personale:

Non temete l’isolamento! Voi residenti di Paraggi, Portofino e San Fruttuoso ritornate a pensare all’antica, da isolani. Chi viene da voi é un pellegrino alla ricerca di Santuari Naturali dove trovare la pace, i colori ed i profumi più rari del mondo. Amate il vostro isolamento e condividetelo con i turisti che vi raggiungeranno via mare e dai sentieri montani perché sarete ancora più RARI ed AMBITI nel panorama mondiale della mediocrità divorata dal traffico, dagli schiamazzi, dalla pazzia, dalla velocità e dal consumismo.

Tenetevi stretto quel traghetto "furesto" che non é un intruso… ma una necessità oggettiva che vi rende estranei e LIBERI da un mondo impazzito!

Nelle innumerevoli isole del globo terracqueo, così come nelle terre che confinano col mare e sono divise dai fiumi: si vive, si commercia, si lavora, ci si sposta regolarmente sui traghetti dove spesso in inverno ci sono nebbie, neve e tempeste. Ci sono nazioni che esistono GRAZIE all’operosità multipurpose dei traghetti. Le baie delle più grandi città del mondo pullulano di questi mezzi che sono sempre più raffinati, pratici, comodi e rapidi. Pensate soltanto alle 10.000 isole che orlano la Scandinavia e che sono abitate soltanto grazie al servizio continuo dei traghetti.

In una decina di minuti di viaggio infinitamente bello e panoramico, siete raggiungibili da Santa Margherita e dalle altre località del Tigullio in un tratto di mare che é famoso per le sue bonacce!

Per voi del promontorio, trasferirvi via mare, deve essere il vostro modo di vivere che riflette i vostri caratteri, il vostro DNA. Liberatevi di quelle centinaia di camion, corriere e furgoni che impestano l’aria, creano ingorghi e deturpano il vostro paradiso terrestre.

Mettete la parola FINE a quell’assalto quotidiano della cosiddetta civiltà dei consumi.

Ritornate all’antico, a ragionare come i vostri avi! Reagite alla “triste” sconfitta subita dall’uragano del 29 ottobre 2018 rimettendo in ordine la vostra vita quotidiana!

Amate e difendete i doni ed i privilegi naturali che avete avuti dal Padreterno.

So di navigare controcorrente, di urlare nel deserto… ma il silenzio é complice … e sappiamo tutti di chi … !!! “

Cari Portofinesi, oggi, alla luce di altre voragini causate dalla pioggia, ribadisco con maggior convinzione: la strada più sicura ed economica… é quella via mare!!!

Carlo GATTI

Rapallo, 30 Aprile

QUELLA FAMIGERATA POLENA!

QUELLA FAMIGERATA POLENA

Il lettore genovese Pino Pesce, dopo aver letto il mio articolo:

NOSTRA SIGNORA DELLA FORTUNA-UNA POLENA MARIANA

apparso sul sito di Mare Nostrum - Rapallo il 13 marzo 2019, mi ha scritto:

“A proposito di Polene, tempo fa lessi di quell'ufficiale di Marina, credo tedesco, che finì in manicomio per il suo perduto innamoramento di una Polena, allora custodita nel Museo Navale di La Spezia (Arsenale). Questi poveri uomini di mare!!!

Il periodo era quello della WW2? Hai qualche notizia al riguardo? O, io ricordo male?”

Ringrazio l’amico Pino che mi ha ricordato quell’episodio che fu oggetto, nel lontano 1959, di una “curiosa” discussione con il nostro professore di italiano G. Benedetti al Nautico di Camogli in seguito ad un articolo pubblicato sulla Polena ATALANTA/ATLANTA in quei giorni dalla Domenica del Corriere. Ricordo infine che la curiosità dell’opinione pubblica su quel tema si trasformò in morbosità a tal punto che venne aperta un’indagine giornalistica sui quei suicidi provocati da magiche quanto irrazionali esplosioni d’amore e il caso prese un nuovo titolo:

“la famigerata polena”

Uno dei pezzi forti della collezione del Museo Navale della Spezia è la polena Atalanta. Di lei si dice che sia tanto bella da innamorare gli uomini fino a farli impazzire.

Un consiglio quasi scherzoso: se andate al MUSEO NAVALE DELLA SPEZIA, fate attenzione a non fissare per troppo tempo la polena Atalanta. Perché? Perché vi farà innamorare e poi impazzire. E se succedesse non sareste i primi. Secondo quanto si racconta, infatti, la bellezza di Atalanta ha già fatto alcune vittime in passato…

A lei è legata la leggenda secondo la quale chi la fissa a lungo rimane affascinato e si innamora perdendo la testa fino ad impazzire e a togliersi la vita.

La "polena" riproduce una classica figura di donna, alta e maestosa mentre indossa una specie di drappo che le lascia completamente scoperto il seno destro, i capelli sono fluenti e la mano destra é vista nell'atteggiamento un po’ civettuolo di sollevare il manto fino all'altezza del ginocchio. Sul piccolo basamento c'è una dicitura: "Atlanta". Ma a quale nave fosse appartenuta non si seppe mai.

E’ in discussione ancora oggi se l’attrazione fatale sia dovuta a quel seno scoperto mentre il braccio sinistro solleva con un movimento molto sinuoso il lembo della gonna sino al ginocchio, oppure allo sguardo intenso del suo volto che non sorride ma rapisce… si dice che ancora oggi abbia un grande potere di seduzione.

UN PO’ DI STORIA…

Perché ATLANTA ?

La sua figura scopre un seno e solleva la veste per non bagnarsi. E' denominata "Atlanta" perché nelle Metamorfosi di Ovidio si parla di un'Atlanta. L’oracolo aveva profetizzato: "... tu non hai nessun bisogno di un marito, Atlanta. Evita l’esperienza coniugale. E tuttavia non vi sfuggirai e, viva, non sarai più te”. "

Molti uomini chiedono la sua mano e lei, dotata di grande velocità nella corsa dichiara che sarà moglie di chi saprà precederla in una competizione. Il giovane Ippomene riuscirà a batterla con l’aiuto di Venere e la prenderà in moglie, ma l’epilogo è tragico: il giovane si dimentica di Venere, non la ringrazia, tutto preso dalle grazie della sua compagna. Venere si vendica e li spinge, facendoli unire carnalmente, a profanare una grotta sacra dove vengono confinate le statue in legno degli dei cui non viene più tributato il culto. Le statue di legno sono sinonimo di trasformazione e di morte…” Sarà Cibele a trasformare i profanatori in leoni aggiogati al suo carro…". Le vicende legate a questa polena sono altrettanto magiche e a volte raccapriccianti.

La polena Atlanta fu chiamata così dal Comandante della VELOCE che la ritrovò nelle acque meridionali dell’oceano Atlantico nel 1864 e non si seppe mai quale potesse essere stata la sorte della nave alla quale era appartenuta. Un alone di mistero la avvolse da allora. Le polene erano quegli ornamenti a forma di statua, scolpiti nel legno, che ornavano le prue dei velieri. Raffiguravano, per lo più, figure di donne o di sirene ed erano considerate un portafortuna. La scultura rappresenta una donna con la capigliatura fluente che ancora oggi pare… abbia un grande potere di seduzione.

Fu proprio il capitano della VELOCE a consegnarla – una volta sbarcato – al Museo Navale di Genova, da dove venne trasferita nel 1870 al neonato Museo Navale di Spezia da dove inizia la maledizione della polena Atalanta, tanto bella da uccidere….

Ma andiamo per ordine:

La prima vittima:

Il Comandante della VELOCE decise di nascondere la statua nella stiva per evitare complicazioni che, purtroppo, non tardarono ad arrivare: il giovane mozzo, preso da un improvviso attacco di follia, si gettò in mare e annegò. L’episodio suscitò un notevole fermento tra l’equipaggio pervaso dalla tipica “superstizione” che ravvisò nell’evento infausto un segno dei malefici che la polena poteva esercitare. I marinai tentarono d’impadronirsi di essa e ne nacque quasi un ammutinamento. Il Comandante Aristofane Calmi sedò la rivolta con astuti sortilegi… e appena giunse a Genova se ne liberò.

La seconda vittima, così ci riferisce lo scrittore Cacciapuoti: nell’ottobre del 1895 il nostromo di una nave da carico norvegese che aveva fatto scalo a Genova, si recò casualmente a visitare il Museo. La statua esercitò su di lui un fascino terribile. Rimase a contemplarla per ore e al momento della chiusura, dovette essere allontanato con la forza. La notte stessa tentò di introdursi furtivamente all’interno del Museo col chiaro intento di impadronirsi della statua, ma fu scoperto. Interrogato sui motivi che l’avevano spinto a perpetrare un così strano furto, in preda ad un vero e proprio stato di esaltazione, dichiarò che la polena riproduceva le sembianze della sua giovane moglie, scomparsa in mare durante il viaggio di nozze. Fu rilasciato e tornò sgomento a bordo della sua nave, ove s’impiccò.

La terza vittima del fascino di Atalanta fu il custode del museo. Siamo nel 1924. Si racconta infatti che l’uomo, durante il suo servizio, incrociava ogni giorno i propri occhi con quelli della polena, rimaneva per ore e ore a guardarla… se ne innamorò perdutamente fino a impazzire. Distrutto da quell’amore impossibile, l’uomo finì per impiccarsi di fronte alla polena.

La quarta vittima fu il giovane falegname cui fu affidato l’incarico di restaurare la statua lignea. Dopo quindici giorni trascorsi chiuso nel laboratorio con la polena Atalanta, l’uomo fu ritrovato ai piedi della polena con un coltello piantato nel cuore. Nelle mani del falegname un biglietto in cui spiegava come a spingerlo al suicidio fosse stata la folle passione scatenata in lui dalla polena.

La quinta vittima: come narrano le cronache dell’epoca, per lunghi anni la statua non rivelò più i suoi influssi malefici, ma durante l’ultimo conflitto mondiale un giovane ufficiale tedesco di stanza a Spezia, il Ten. Erich Ludwig Kurz, di Dusseldorf, vide la statua esposta nel Museo e se ne invaghì a tal punto da rubarla e nasconderla nell’appartamento in cui viveva. Da quel momento nessuno lo vide più in giro fino a che, due settimane dopo, il 14 ottobre del 1944, due commilitoni sfondarono la porta della casa e lo trovarono senza vita ai piedi della polena. In un biglietto aveva scritto "poiché nessuna donna all’infuori di te può darmi la vita che sogno, io sacrifico a te, o Atalanta, la mia vita".

Ritornando al tema con un minimo di razionalità, si deve pur dire che questa successione di tragici eventi non sono stati suffragati da prove documentali scaturite da indagini governative nazionali o internazionali e come dice lo stesso Cacciapuoti:

“Grazie anche alla collaborazione del Direttore del Museo, si poté accertare che tutta la tragica e suggestiva vicenda sarebbe nata dalla fantasia di un giornalista che, molti anni prima, intrecciò il filo conduttore di tutta la storia, innestandovi dei fatti realmente accaduti, arricchiti ed interpretati molto liberamente. Scrisse così un articolo che ebbe un successo strepitoso e diede adito allo straordinario mito della polena Atalanta”.

Carlo GATTI

Rapallo, 17 Aprile 2019

LE DONNE - Poesia

LE DONNE

di Ada BOTTINI

Le donne portano bambini appesi al collo

zaini sulle spalle

borsoni tra le mani.

avanzano col sorriso

ed il saluto

non si preoccupano per il rientro

quando ogni cosa

trasportata

dovrà trovare una sua collocazione

e/o rielaborazione

Molti, notando le abilità femminili, auspicano più potere alle donne, ma più potere significa anche più lavoro, quindi organizziamo meglio questa proposta interessante e troviamo sostituzioni valide,

per le numerose attività in cui le donne sono impegnate per tradizione, cultura ed egoismo altrui.

Coraggio

Rapallo, 4 Aprile 2019

COME TE CERRO, IO VORREI... Poesia

COME TE CERRO, IO VORREI...

di ADA BOTTINI

Voglio anch’io, nel mio tardo inverno

una chioma folta e rossiccia,

capace di resistere ai venti e alle intemperie

e radici salde nella terra

incuranti del gelo.

Come te cerro

ancora vestito nel bosco spoglio

testimone testardo di continuità di vita

ma flessibile al mutare delle stagioni

io voglio essere

Insegnami a resistere.

Rapallo, 4 Aprile 2019

MEMORIA IN SERVIZIO PERMANENTE (Poesia)

MEMORIA IN SERVIZIO PERMANENTE

Per noi

Ragazzi anni '60

è la Riviera

Il volo dalla città

la bellezza del mondo

il richiamo atteso.

Sugli scogli

pizza fredda

birra calda

sapore di sale

sapore di mare.

In villa

incontri nuovi.

Tra gli ulivi

verdazzurro, giallo

di acqua, di monte, di fiore.

L'Aurelia ancora

mi porta lì

in servizio permanente

di memoria.

Gabriella VEZZOSI

Rapallo 2014