ETTORE - IL FABBRO DI RAPALLO

ETTORE IL FABBRO DI RAPALLO

UN PO’ DI STORIA….

Efesto (Vulcano per la mitologia romana) forgia le folgori per Giove.

Quadro di Rubens (XVII secolo)

Efesto, nella mitologia greca, è il dio del fuoco e della metallurgia. Nell’Iliade, fonte principale della mitologia greca in coppia con l’Odissea, si narra che Efesto fosse uno degli dei più brutti “soggetti” dell’Olimpo e che avesse anche un pessimo carattere.

Efesto, fisicamente disgraziato, passava tuttavia per aver avuto donne di grande bellezza. Già l’Iliade gli attribuisce Carite, la Grazia per eccellenza. Esiodo gli attribuisce come moglie Aglae, la più giovane delle Cariti. Ma soprattutto, si conoscono le sue avventure con Afrodite, che sono riportate nell’Odissea.

Tuttavia, Efesto si era fatto un nome prestigioso come FABBRO DEGLI DEI perché aveva il dono di essere bravissimo nella lavorazione di tutti i metalli: nulla gli era impossibile! Egli, infatti, viveva in un’officina sotto il vulcano Etna, dove lavorava tutto il giorno ai suoi progetti di ingegneria, aiutato dai terribili Ciclopi.

Per questo motivo, Efesto era considerato il protettore di tutte le attività artigianali ed era venerato in tutta la Grecia. Anche nella mitologia romana esisteva un dio dalle caratteristiche simili, chiamato Vulcano.

Efesto ed Ettore (il nostro fabbro di Rapallo) hanno in comune qualcosa? Vediamo un po’…:

- qualche lettera dell’alfabeto: 4 e - 3 t

- la grande passione per il ferro battuto come meglio vedremo in seguito

- Ettore, che non é altissimo, non é neppure brutto e disgraziato come Efesto…, ma ha l’abitudine di “picchiare” il ferro dalla mattina alla sera e se avesse anche un cattivo carattere come il dio greco, sarebbe un bel guaio per chi lo frequenta regolarmente, famigliari compresi… Le sue braccia hanno assorbito e trasportato tanto ferro in 32 anni di mestiere che, per stare in tema, esplodono energia vulcanica in ogni direzione.

- Al contrario di Efesto, Ettore ha un carattere allegro e sempre accomodante, conosce tutti in città e tutti lo conoscono, lo fermano per strada e lo apprezzano per la sua disponibilità, le battute sempre amicali, ma pungenti contro chi non apprezza il “fuoco” del suo diavolo rossonero (il MILAN che ieri ha perso il derby…).

- Abbiamo letto che Efesto passa anche per il patrono dei can da donne! Anche su questo argomento le similitudini storiche tra i due campioni sono tutt’altro che provate… In ogni caso, quando Ettore si convincerà a scrivere le proprie memorie, noi riscriveremo questo articolo per amore della verità, non per curiosità o altro...!

Ora ci lasciamo la mitologia alle spalle ed andiamo a scoprire la storia di questo personaggio che porta sulle spalle il peso di un lungo passato di ferro e di fuoco, ma che possiede anche una visione realistica del futuro.

A domanda (in neretto), Ettore Pelosin risponde (in corsivo):

Tu sei figlio di commercianti molto noti a Rapallo. Come sei arrivato ad intraprendere un lavoro così particolarmente rude e mascolino?

Fui bocciato in 3° ragioneria, un corso di studi per il quale non ero assolutamente portato. Parlai con i fabbri Canessa, Cipro e Queirolo, tre soci di una officina sotto casa mia che erano amici di mio padre, ed ottenni di fare l’apprendista con il compito di guardare ed imparare. Era il 1985, avevo 17 anni ed una gran voglia di fare… solo in seguito capii la verità che stava dietro a quel: “Sta qui e guarda”. Feci quasi due anni di forgia, imparai tutto il possibile in un’epoca in cui vi erano poche macchine in officina e quindi gettavo tanto sudore in un mare di trucchi del mestiere che non sempre mi venivano spiegati. Ma si trattò di un’esperienza importante della quale ancora oggi mi sento debitore con quelle persone.

Ritornato a Rapallo dal Servizio Militare, avevo ormai scelto il mio settore lavorativo: mi assunse il fabbro Sirola il quale aveva uno spettro più largo di committenze per cui ebbi modo di imparare cose nuove e a gestirle ancora meglio.

Passò qualche anno, entrai nell’ambiente e, in quel periodo conobbi Corrado, il mio socio attuale. Avevo 23 anni e lui 27. Avevamo in comune tanta voglia di lavorare, ma anche d’intraprendere privatamente. Corrado, più esperto di me, capì subito dal mio entusiasmo che ero portato per quel tipo d’attività. Inizialmente decidemmo di lavorare insieme nelle ore serali, e poi anche al sabato, alla domenica e ogni volta che eravamo liberi dai rispettivi impegni di lavoro. Poco tempo dopo, ogni sera ci chiudavamo nel suo garage a lavorare per conto nostro, per i nostri nuovi clienti.

Nel 1991 decidemmo di diventare soci e padroni di noi stessi, della nostra passione e soprattutto della nostra nuova officina! Ancora oggi, ogni tanto, mi viene in mente quel proverbio: “Chi trova un amico, trova un tesoro!” - GRAZIE Corrado!

Sono passati un po’ di anni… l’esperienza e la passione di Ettore lo hanno portato ad essere insieme al suo socio Corrado, una affermata ditta del Tigullio.

Tuttavia, tra coloro che ancora oggi praticano l’artigianato, spesso si sente dire:

“Questa attività é solo sacrificio, mal di schiena…, orari continuati e sempre scomodi, pezzo dopo pezzo sparisce anche la nostra identità. La colpa é tutta del progresso sfrenato che non lascia più nulla alla creatività e alla fantasia… ormai si trova tutto pronto all’IKEA…”

Tu cosa ne pensi?

In effetti c’è del vero in ciò che dici – esplode Ettore –

Tuttavia c’é un forte limite sull’originalità di quei prodotti finiti: oggi li vedi all’IKEA, in seguito li ritrovi nelle case dei tuoi amici e conoscenti. Senza accorgersene siamo forse stati tutti omologati nei gusti, nelle scelte, siamo diventati vittime delle mode?

Dov’é finito quel godimento che ci hanno insegnato i nostri vecchi di possedere qualcosa di originale in casa? Noi italiani siamo considerati maestri d’arte e di buon gusto in tutto il mondo, ma pare che nel nostro Paese, a tutti i livelli, si sia rinunciato a giocare un ruolo da protagonisti, come se fossimo diventati tutti pellegrini dei nuovi frequentatissimi santuari che sono giustappunto i supermercati.

Dove sono finite l’autenticità, la fantasia, la creatività, l’estro e la stravaganza?

Hai parlato d’ARTE con palese nostalgia, come un rimpianto che forse insegui da tempo! Come definiresti il tuo lavoro?

Io appartengo con fierezza alla categoria artigianale dei fabbri. Il mio mestiere lo definirei così:

L’ARTIGIANATO E’ L’ARTE DA NON METTERE DA PARTE

Se un mio cliente mi ordinasse un cancello, oppure un berceau, ma anche un semplice tavolo e mi dicesse:

Lo vorrei un po’ originale, lei ha qualche idea?

Beh! Io risponderei a quel signore: vedo che lei ha fiducia nell’artigiano! Continui a fidarsi, non la deluderò e le farò anche un prezzo d’amico!

Dalla fiducia nasce la creatività che dà spazio all’ARTE!

Quando l’arte abbraccia l’artigianato e con esso si fonde, penso al futuro di tanti giovani e intravedo un grande spiraglio nel mercato del lavoro, anche in tempi di crisi economica.

Tocchi un argomento vero ed interessante, ma delicato e pieno di trappole che evidenziano le carenze della nostra società.

In che senso?

La tua idea é giusta e sensata! Ma avviare oggi una IMPRESA per un giovane di buona volontà, talento e fantasia non é semplice. Lo Stato dovrebbe aiutarlo in tutti quei capitoli che vanno sotto il nome di Burocrazia, Fisco e Difficoltà di accedere al credito. Noi abbiamo impiegato oltre 30 anni per rendere questa officina all’altezza dei tempi, vale a dire: l’acquisto di macchinari moderni che sono costosi ed ingombranti, ma che ti danno una resa immediata nel rapporto: tempo/denaro. Aggiungo soltanto che non mi sentirei un fabbro qualificato se non sapessi lavorare alla FORGIA, lo strumento che veniva usato già 2000 anni fa per creare magari strumenti di guerra ma che, ancora oggi, mi permette di lavorare di fino…creare e realizzare quelle forme d’arte di cui si parlava prima.

Anche la scuola può fare qualcosa di utile per i giovani?

Oggigiorno la tecnologia digitale é lo strumento più a buon mercato che esista sia in fase di progettazione, quindi di creatività per quel tipo di oggettistica che soddisfi le esigenze del mercato, ossia i desideri della gente di oggi.

Le faccio un esempio: oggi una nave nasce dal programma di un computer molto tempo prima di entrare nel Cantiere da cui scenderà in mare. La tecnologia aiuta a sviluppare una idea embrionale e portarla al concepimento finale.

Noi siamo gli eredi di un mestiere antico e duro, ma affascinante che c’é stato tramandato dall’età del ferro. Un tempo arrivavo a casa la sera con le schegge nelle mani, gli occhi rossi e la faccia bruciata dal calore della saldatrice; oggi abbiamo le macchine che ci piegano le lamiere e ci risparmiano tanta fatica, abbiamo attrezzi che ci evitano bruciature, piaghe e malattie professionali agli arti e agli occhi, ma finché ci saranno porte, cancelli, finestre, pareti, scale a chiocciola da fare su misura, il fabbro ci sarà sempre con le sue soluzioni pronte e supportate dall’esperienza e dal buongusto che spesso é anche artistico…

E’ davvero importante che in ALTO si capisca che l’artigiano é un maestro che deve tramandare il suo sapere ai giovani, ma il passaggio del testimone tra due generazioni, deve far parte di un programma che sia teso ad unire gli interessi di entrambe. Io per primo, farei i salti di gioia se potessi avere tre o quattro giovani che mi dessero una mano in questa officina dove c’è spazio per sei-sette persone. Pensa un po’ quante cose potrei insegnare a questi ragazzi dopo 30 anni che mangio polvere di ferro picchiando proprio come un fabbro…!

Se poi tra questi ragazzi emergesse anche un giovane talento, allora saremmo in tanti a fare “BINGO”, in primis il Paese che langue nella mediocrità.

I cambiamenti strutturali della nostra categoria devono partire con scienza e coscienza dai Ministeri, dai Municipi, da chi ha le leve del potere in mano ed ha l’obbligo di migliorare la società.

Levami un’altra curiosità: vedo che stai costruendo una scala a chiocciola.

Per quel che ne capisco, come fai a costruire una spirale senza averla opportunamente disegnata nel rispetto delle leggi matematiche?

Io amo il disegno, in particolare quello tecnico che mi permette di eseguire lavori un po’ particolari. Uno di questi é proprio la scala a chiocciola, la cui realizzazione ci viene richiesta in luoghi dove c’è spazio insufficiente per le scale tradizionali.

La scala a chiocciola è il tipico esempio della SPIRALE MERAVIGLIOSA in matematica ed in natura; si costruisce attorno a un perno verticale che serve da asse all’elica che forma la successione degli scalini. Il disegno di queste scale richiede di trovare una soluzione tra la alzata tra gli scalini, l’altezza dei livelli da vincolare e gli angoli di entrata ed uscita dalla scala che determina la quantità di scalini e l’angolo di rotazione unitario tra gli stessi. Il suo asse centrale, nel caso sia presente viene chiamato “anima”.

Per realizzarla a volte mi sveglio di notte, e nel silenzio assoluto trovo sempre le giuste soluzioni. Poco fa ti dicevo che ci vuole passione e studio, infatti questi due elementi sono quasi sempre a monte della manualità vera e propria che subentra come un divertimento, una specie di premio, quando i problemi teorici sono stati risolti nella mia testa.

Ed eccoci arrivati al “punctum dolens” - Il gioco ne vale la candela?

Ti ringrazio della domanda. Spero di essere breve per dimostrarti quanto noi artigiani siamo “abbelinati e tristi”.

Il prezzo finale del manufatto che esce dalle nostre mani, non tiene conto del tempo impiegato nello studio del progetto, ma neppure delle ore che utilizzo per realizzarlo, trasportarlo e poi montarlo sul posto.

Il cliente ha solo un punto di riferimento: il prezzo di mercato del manufatto costruito in serie da macchine ultra moderne e già comprensivo delle spese di consegna e di montaggio!

La commessa del mio cliente va in porto soltanto se il prezzo concordato é ben inferiore a quello di mercato.

Se voglio lavorare mi devo confrontare con questo assurdo sistema che sottovaluta il nostro impegno e tende ad uccidere l’artigianato in generale!

ETTORE IN FAMIGLIA

Ettore e Romina al pascolo...

Ettore con i figli Greta e Cristiano nel giorno della LAUREA

Sopra e sotto

Ettore con l’inseparabile Diana nel suo bosco

Ricky ed Ettore, due c... in un paio di braghe!

Due cognati amici e burloni

Il fuoco vulcanico fa parte della vita di Ettore. Qui é stato ritratto dopo la seconda infornata di farinata. Le salsicce e il castagnaccio non si vedono, ma sono sotto il controllo della "banda" famigliare che li aiuta con lo sguardo… ma non solo…

Le specialità di Ettore e Pino sono: “porchetta alla forgia”, "cinghiale alla Vesuviana” - "frittura alla Stombolicchio- "salamelle alla Prometeo" - "castagnaccio alla brusciaboschi".

ALBUM FOTOGRAFICO PROFESSIONALE

L’officina di Ettore Pelosin e Corrado Malatesta si trova in Via del Ghiaccio 9/4 dove, nel primo dopoguerra esisteva una fabbrica del ghiaccio destinato agli alberghi ed esercizi vari di Rapallo. La zona é molto verde ed elegante perché confina con il Circolo Golf e Tennis - Rapallo. L’edicola della Madonna qui sotto rappresentata é opera del Maestro d’Ascia Franco Merello, ed é incastonata sulla parete esterna dell’officina stessa.

La Madonna del Ghiaccio

Un'ala dell'officina

La Forgia a gas ha sostituito quella classica a carbone vecchia di secoli

Troncatrice

Trapano a colonna

Aspiratore fumi saldatrice

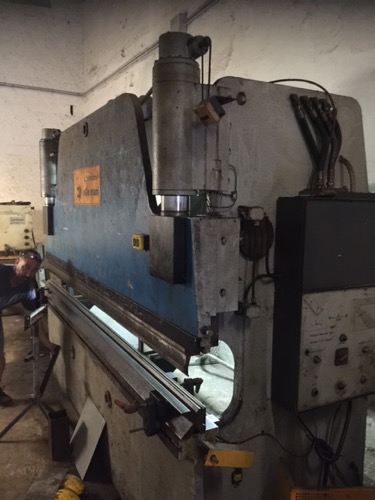

Piegatrice

Ettore prende le misure per piegare la lamiera

Ettore sta per piegare una lamiera con la piegatrice

Ettore mostra ad una visitatrice la piegatura di una lamiera

Cesoia taglia-lamiere

Curvatrice – Curve a tutto sesto

Trapano a colonna

MANUFATTI

Sopra e sotto Ringhiere finite

Ringhiera per Villa Hollander - Corrado a sinistra e Pino

Cancello di Protezione

Inferriata di Protezione

Sopra e sotto

Ringhiere di protezione per interni

Piccola libreria

Cancellata

Sopra e sotto

Intelaiature per ampie vetrate

Bancone rivestito di lamiera

Arredamento in ferro e legno per Bar

Arredamento in legno e ferro

Parete metallica

Cancello di sicurezza

Polleria ROSTER

Sopra e sotto

Arredamenti in ferro battuto

Berceau

LA SCALA A CHIOCCIOLA

Carlo GATTI

Rapallo, 21 Ottobre 2018

PESCA CON LA LAMPARA

PESCA CON LA LAMPARA

UN PO’ DI STORIA

Eliano Claudio - Sofista (170 - 235 d. C.) di Preneste (Palestrina); Scrisse 17 libri: Sulla natura degli animali.

Eliano, fra i quattro diversi metodi di pesca da lui dettagliatamente descritti, non contempla l’impiego del tridente, ma al contrario dell’arpione, per il quale conia un termine derivato da quello che indica l’asta. A suo parere questo metodo é il più nobilitante per il pescatore perché: richiede le doti più virili, il pescatore deve essere molto robusto; deve avere un’asta dritta di abete, corde di sparto*, legnetti di pino ben uniti per accendere il fuoco; gli occorre anche una piccola imbarcazione fornita di vigorosi rematori, dotati di buone braccia.

Da questo passo di Eliano, oggi sappiamo che già 2000 fa esisteva la tecnica di cattura del pesce azzurro pressoché simile a quella attuale:

1) - l’arpione veniva recuperato mediante corde di sparto.

2) - la pesca si svolgeva utilizzando la fiamma prodotta dai “legnetti di pino ben uniti” per illuminare l’area di pesca.

*sparto: Erba perenne (Lygeum spartum) della famiglia Graminacee che cresce in alcune zone aride e più o meno salmastre della regione mediterranea (Italia merid., Spagna, Africa boreale ecc.). Ha foglie giunchiformi, lunghe fino a 60 cm. Le fibre della pianta, tenaci e resistenti, sono usate per farne cordami o stuoie e nella fabbricazione della cellulosa da carta.

Facciamo un salto in Egitto …

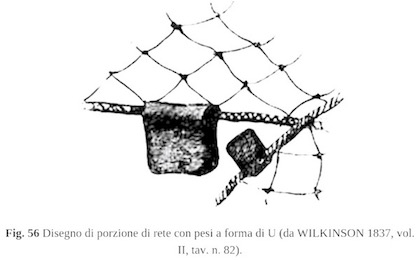

Nell’antico Egitto la pesca veniva praticata preferibilmente con enormi reti, spesso rappresentate nei bassorilievi tombali: un esempio eclatante é nel basso rilievo di una tomba rinvenuta nei pressi delle Piramidi, (foto sopra) nel quale sono raffigurati sette uomini e un sorvegliante, intenti a manovrare le funi di una grande rete, analoga alle moderne reti a strascico e dotata di galleggianti a doppia coda di rondine, probabilmente realizzati in legno, e di pesi in piombo a forma di goccia allungata.

Questa tipologia di pesi avrà una continuità d’uso immutata fino all’epoca moderna, tanto da creare ancora oggi non pochi problemi di datazione nei contesti subacquei, frequentati per secoli dai pescatori…

In un breve tratto della costa d’Israele, nei pressi di Haifa, sono stati recuperati oltre 1200 pesi da pesca, sia in piombo che in pietra distinguendone il materiale, ma anche la forma e il metodo di realizzazione; i siti hanno anche restituito altri materiali connessi direttamente all’esercizio della pesca come gli ami, oppure come gli aghi da rete, gli scandagli e i residui di lavorazione del piombo per la realizzazione dei pesi.

Questa premessa ha semplicemente lo scopo di ricordare agli appassionati dell’argomento che i pescatori vengono da lontano e ci hanno lasciato in eredità la tecnica di pesca e gli attrezzi che sono usati ancora oggi alla stessa maniera.

OGGI

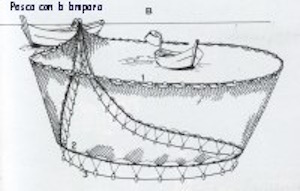

Acciughe e sardine sono pesci pelagici molto diffusi in tutto il Mediterraneo e nelle acque europee ed africane dell’Oceano Atlantico; in Italia le zone più frequentate da questi pesci "azzurri" sono la Sicilia e il medio basso Adriatico. Un metodo per catturarli, ovvero una tecnica ancora in uso oggi é la pesca con la lampara che viene effettuata da un’imbarcazione madre, e da 3-4 piccole barchette o gozzi che hanno delle grosse “lampare” installate ed alimentate a batteria oppure a gas.

Arrivati sul luogo di pesca nottetempo, i piccoli gozzi vengono ammainati e i marinai, a lento moto di corte bracciate, azionano la lampara per attrarre dal fondale marino: banchi di sardine, piccoli sgombri, alici, acciughe e anche calamaretti, "sedotti" dal forte bagliore della luce artificiale della lampara.

Una volta "radunati" i diversi banchi di pesce azzurro sotto le loro chiglie, i gozzi si avvicinano quasi a toccarsi, a questo punto entra in gioco la barca-madre con il compito di gettare in mare il cianciolo: una rete tesa in verticale che ha sul lato alto dei sugheri galleggianti, mentre nella parte inferiore porta dei piccoli piombi che la stendono formando una parete mobile che lentamente circonda il pesce ammassato in un piccolo spazio.

Chiuso il cerchio, le lampare escono dalla rete e il pesce rimane intrappolato.

Da bordo della barca-madre, tirano delle cime per chiudere la rete sul fondo e trasformarla in un sacco pieno di pescato che viene finalmente viene issato a bordo.

Questo tipo di pesca con la lampara può essere praticata durante tutto l’arco dell’anno, fatta eccezione per le notti di luna piena.

Sono passati molti secoli dalla tecnica appena descritta; oggi la pesca ha assunto connotati industriali che si effettua con pescherecci sempre più accessoriati per l’impiego di moderne tecnologie: radio, radar, sonar; imbarcazioni sempre più grandi che si portano sempre più al largo per la cattura di pesce sempre più grande e pregiato.

Si tratta ormai da tempo di una cattura “industriale” per la quale il “rustico” marinaio pescatore locale di un tempo si é trasformato in un lontano parente "oceanico" che si sposta tra le latitudini e longitudini di due emisferi come una qualsiasi nave dello shipping.

MA NOI NON VOGLIAMO ALLONTANARCI DAL NOSTRO GOLFO.....

A noi é rimasta la curiosità di sapere cosa sia rimasto degli antichi saperi, di quei gesti antichi che ancora si tramandano da padre in figlio lungo le nostre coste.

Anni fa si diceva che il vero pescatore non esce dalle scuole, ma sale sul gozzo del padre per conoscere sulla sua pelle come si governa una barca con il vento e con la corrente, come si prende confidenza con i colpi di mare, come s’interpretano i segnali meteo che ti indicano il peggioramento del tempo, come manovrare le lenze, gli ami e come conoscere le astuzie e le malizie dei pesci, insomma come “fregarli”.

Un tempo il superamento della gavetta lasciava i suoi segni sul volto bruciato dal sole e dalla salsedine, parliamo di uomini fieri che amavano la libertà senza quei limiti imposti dalla terraferma, erano uomini innamorati del mare, e dei loro gozzi che chiamavano per nome in ricordo dei famigliari ai quali si sentivano legati nel mestiere, nella fatica e nel modo si sopravvivere.

LA LAMPARA - Una pesca in estinzione?

Per chi non abbia dimestichezza con questo attrezzo da pesca, spieghiamo che la lampara è un tipo di lampada molto grossa e potente, montata su di una barca che viene usata dai pescatori di notte per illuminare la superficie dell'acqua, al fine di attrarre i pesci in superficie per poi intrappolarli nella rete o catturarli con la fiocina. Per estensione viene chiamato lampara anche il peschereccio che monta tali attrezzature e la rete usata per questo tipo di pesca.

Le lampare possono essere alimentate ad acetilene* o con corrente elettrica.

*L'acetilene è il più semplice degli alchini, idrocarburi, con un triplo legame carbonio-carbonio. Fu scoperto nel 1836 dal chimico inglese Edmund Davy. E’ un gas incolore ed estremamente infiammabile. Ha una temperatura di autoaccensione di circa 305°. È un gas estremamente pericoloso perché può esplodere anche con inneschi minimi e per questo è normalmente diluito nell’acetone.

Dedichiamo oggi la nostra attenzione alla pesca con la lampara delle nostre parti che non tutti conoscono e che ancora oggi, può regalare poca ricchezza… ma tanta soddisfazione nello sfidare con pochi mezzi, un po’ di astuzia e mestiere, l’antico rivale dell’uomo: il pesce azzurro che, detto tra noi, scusandoci per la cacofonia, é l’unico pesce che sa di pesce del nostro mare…

Si vive in democrazia e ognuno é libero d’inseguire i propri sushi … e potersi così sentire uno “esotico stravagante” a migliaia di chilometri di distanza dall’Estremo Oriente… di cui non sa nulla, ma prova a capirlo attraverso la scienza ittica….

La pesca alla lampara é oggi praticata da pochi appassionati, almeno nella nostra regione Liguria, e dire quanti ce ne siano in servizio... é molto facile, basta gettare lo sguardo sul litorale di qualsiasi spiaggia o alla fonda in un qualsiasi porticciolo. Contarle di notte é ancora più facile, sembrano stelle cadute nel golfo in una notte di mare “forza olio” (come dice il mio amico Nunzio) e rigorosamente senza luna.

Ciò che stiamo per dirvi l'abbiamo in parte già visto, ma un conto é la letteratura... un'altra cosa é sentire le voci pittoresche di Nando e Ciccio che me la spiegano così, nei loro dialetti: che sono difficili da scrivere...

Il trucco é antico e facile da capire. Il pesce, abbagliato da una fonte luminosa intensa, sale imbambolato in superficie - racconta Nando sdraiato a pancia in giù sul copertino del gozzo, e si possono anche prendere con le mani. La posizione di cattura, come vedi é scomoda, ma tutto ha un prezzo… e nessuna te la dà gratis...

In effetti non sarebbe giusto e nemmeno educato...! Ribatto seriosamente...

Per dirla tutta, esiste anche un certo gioco di squadra. Nando ha un amico di nome Ciccio, un pescatore siciliano importato negli anni ’50 nel Tigullio, il quale gli fa da battitore a bordo di un altro gozzo senza luce. Il suo compito é quello di precedere la lampara battendo la superficie del mare con uno strumento che lui chiama maglio.

Mi rivolgo direttamente a Ciccio per una spiegazione:

- Se non mi fai capire questo fatto, giuro che vado a farmelo spiegare da uno psicanalista per animali!!! Dimmi come e perché il pesce deve essere scosso dal suo torpore per predisporlo all’esca della lanterna. Se ho ben capito, il pesce, va pre-anestetizzato?

Ciccio mi guarda un po' stranito pensando sicuramente: ma cu é qistu, ma che minchia va cercanne...

- ma che sacciu de sti cose... Tu sai che vo dicere "cugghione"?

Credo di si!

Lu pisci é nu cugghione, ma cu a lampara diventa più cugghione ancora!

Finalmente ho capito! In altre parole l'acciuga viene “rincoglionita” dalla luce, e va a mettersi in posizione come fosse una modella davanti alla fiocina, arpione, lambrogo o retino di Nando , il quale vanta una eccellente rapidità ed una mira infallibile anche se, con molta umiltà, sostiene che il merito della cattura é di Ciccio che glieli manda già pronti da cucinare o da conservare sotto sale!

Abbiamo accennato alla luna piena! Ma come funziona?

Nando mi spiega, nel suo gergo marinaro antico:

- la presenza in cielo della luna piena proietta l’ombra del gozzo sul fondale e sputtana la presenza del pescatore alla lampara. Da cui si deduce che il pianeta romantico é amico dei pesci e un po’ stronza con i pescatori!

Che non é proprio una bella poesia... ma rende l'idea!

Come funziona, o meglio funzionava la pesca alla lampara in Adriatico?

Ce lo racconta il com.te Nunzio Catena di Ortona

Era bello vederle nelle notti d’estate, quando dalla nostra spiaggia

i lumini delle lampare disegnavano, a intervalli regolari, un lungo viale che univa le due sponde dell’Adriatico. Le lampare incantavano i pesci ma anche noi che dalla spiaggia le guardavamo estasiati.

Spesso di notte avevo delle visioni nel sonno: vedevo i pescatori sui gozzi e mi affannavo a chiamarli ad alta voce. Mia madre si svegliava di soprassalto … ed in preda alla delusione le dicevo che non mi rispondevano… Allora si sedeva accanto a me e cominciava a cantare una nenia per farmi addormentare di nuovo.

LE LAMPARE DI UNA VOLTA….

La pesca funzionava così

Ogni peschereccio portava a rimorchio tre battelli che venivano dati fondo, poco lontano uno dall'altro, ad un certa distanza dalla costa. Su queste barche venivano sistemate le grosse lampade che con la loro luce richiamavano il pesce che poi il peschereccio circondava con la rete che successivamente veniva virata a bordo.

Una brutta avventura…

Un tempo i pescherecci erano piccoli e i battelli con la lampara venivano portati a rimorchio e, come spesso accade anche oggi; una notte improvvisamente si scatenò un violento temporale, con forte vento che sollevò onde di qualche metro, al punto che una di quelle barche strappò la cima da rimorchio e quei poveretti del peschereccio, per salvare le altre due, la lasciarono scarrocciare sottovento.

Alle prime luci dell’alba, il tempo era tornato al bello e ci accorgemmo che il mare aveva spinto quella barca, riempita di sabbia ed acqua, sulla spiaggia proprio vicino le nostre case.

Ricordo che ci lavorai quasi tutta la giornata per ripulirla poi, nel pomeriggio, vedemmo un peschereccio che proveniva da Pescara, con rotta parallela alla costa.

Immaginammo subito che erano i proprietari della barca che avevano perduto. Andai a nuoto verso il largo e quando mi giunse vicino gli raccontai l'accaduto e che eravamo pronti a restituirgli la lampara senza nulla pretendere, se non un 'giretto' con il peschereccio, (durante il quale feci timone con mia grande gioia). In quella occasione qualcuno scattò la foto qui sotto.

Il ragazzo fieramente impettito per l’impresa, al centro della foto, é il Comandante Nunzio Catena.

RIEPILOGO

Nando e Ciccio ci danno la situazione in tempo reale:

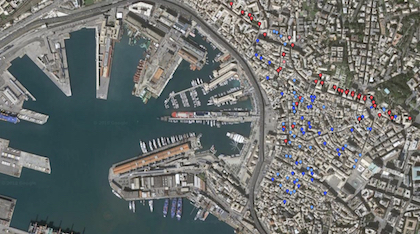

I pescatori rimasti in attività sono pochi e dimenticati. Hanno canottiere da pirati e tecniche uniche, che nessuno imparerà. Dal porto più grande d’Italia ormai partono soltanto tre barche per la pesca a strascico, cinque a circuizione, sette con le reti da posta: totale 42 imbarcati. L’Aquila Pescatrice è l’unica barca in servizio per 11 mesi all’anno. In Italia il settore segna: -38 % rispetto al 2000. Il registro della capitaneria di porto di Genova testimonia, anno dopo anno, la fine di una storia: 2662 iscritti dal 1972 ad oggi. Si sono arresi quasi tutti. Ma quarantadue pescatori ancora resistono nella darsena del porto antico, in mezzo ai turisti. Vanno a cercare “il pesce buono”.

CARLO GATTI

Rapallo, 16 Ottobre 2018

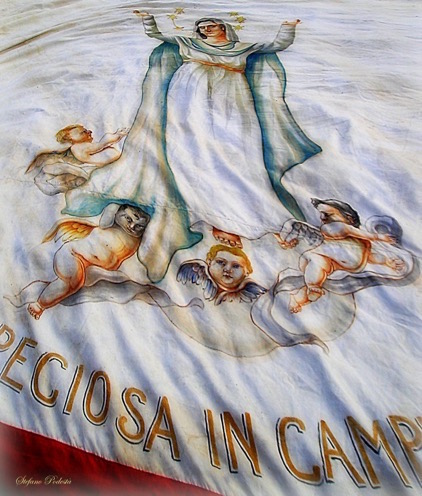

LA CHIESA E L'ORATORIO DI S.MARIA DEL CAMPO

LA CHIESA DI SANTA MARIA

DEL CAMPO

RAPALLO

Primo piano del "LEONE" facente parte della scalinata realizzata nel 1920

L'ORATORIO DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO

MUSEI DELLA DEVOZIONE, DELLA CONSERVAZIONE E DI CONTINUITA’ NELLA FEDE

Iniziamo il nostro percorso rivolgendo lo sguardo verso la tradizione popolare, quella da cui proveniamo, nel ricordo dei nostri vecchi i cui gesti di fede ci hanno illuminato per tutta la vita.

LE CASACCE E LE CONFRATERNITE OGGI

Reperti di numerose confraternite liguri rimangono in molti Oratori ormai dismessi e trasformati ad uso civile specialmente nel nostro capoluogo. Parte dei loro beni, come gli artistici crocifissi, rimangono a disposizione delle altre confraternite, che per devozione, possono chiedere il permesso di portare in processione le casse processionali o i maestosi crocifissi.

Alle Casacce è intitolata una via del capoluogo ligure, via delle Casaccie, situata nel quartiere centrale di Piccapietra.

Scriveva lo storico Federico Donaver nel suo Vie di Genova (1912) riguardo a questa via:

« Fu istituita a ricordo delle casaccie, processioni di confraternite, recanti costumi variati, a volte ricchissimi, e crocifissi colossali, una volta molto diffuse in Genova e in tutta la Liguria; ora, almeno in città, andate in disuso. Qui era famosa la casaccia di S. Giacomo delle Fucine. Nella scalinata era l'oratorio di S. Stefano, ed altri ne esistevano nei vicoli vicini, parte dei quali scomparsi, tutti formanti casaccie. »

Nel 1972, la fondazione CARIGE finanziò una ricerca storica sulle casacce che ha portato alla realizzazione dell'omonimo libro, considerato da molti la più grande produzione sul mondo delle confraternite liguri attuali e passate. Alla fine della sua ricerca Fausta Franchini Guelfi scriverà:

« ... chi giudica il Portar Cristi come un fenomeno ormai superato, incompatibile con la civiltà moderna, appare in tutta la sua superficialità non appena si tocchi con mano in qual misura ancora oggi il rito processionale casaccesco e l'attività comunitaria della confraternita esprima valori e soddisfi esigenze profondamente radicate nella cultura popolare ligure. C'è alla base, l'antica fratellanza: ieri fondata sul bisogno della mutua assistenza, oggi isola confortante di solidarietà e amicizia nel disperato mare di anonimi della società massificata. ... In quest'ambito gli oggetti tipici di questa cultura continuano a trasmettere un messaggio straordinariamente vivo: e intorno ad essi, nel grande spettacolo processionale, continuano a svolgersi i gesti di sempre, immutabili e sicuri come il trascorrere degli anni e delle generazioni. »

Nel 2004, in occasione dell'anno in cui Genova è stata Capitale Europea della Cultura fu scritto un testo Portatori di Cristo, con alcune interviste riguardante il tema attuale delle confraternite.

Il presidente della Provincia di Genova, Alessandro Repetto, scrisse:

« ... le Confraternite hanno come elemento caratterizzante quello dell'immutabilità e della fedeltà al rito e alla sua declinazione concreta (dai canti ai paramenti indossati) trattandosi, in sostanza, di una eredità morale e materiale che trovava, e tuttora trova, proprio nel passaggio fra generazioni di fedeli, la ragione del suo resistere all'usura del tempo. »

Nella stessa occasione, l'allora cardinale Arcivescovo di Genova Tarcisio Bertone scrisse:

« ….Tra le pratiche penitenziali, quella di portare nelle processioni una grande croce sulle spalle. Tale forma venne nel tempo mutando e si trasformò in processioni devozionali nella quali il Cristo veniva innalzato ancora con la volontà di presentare al mondo il grande sacrificio di amore con cui Cristo aveva redento l'uomo. »

I NOSTRI CROCIFISSI PROCESSIONALI

Nella nostra regione Liguria, la tradizione di portare i Crocifissi in processione risale al XVI secolo.

La cura con cui viene conservato ogni Crocifisso é improntata ad una fervida venerazione in particolar modo negli Oratori dove esistono antichissime organizzazioni (Confraternite) nelle quali si tramandano: devozione, passione e conoscenza.

Queste sacre testimonianze di fede religiosa sono scolpite da VERI ARTISTI: scultori ed ebanisti. La croce, su cui è deposto il corpo ligneo di Gesù, é decorata in argento battuto. Alle estremità superiori della Croce sono collocati i “canti”, decorazioni costituite da foglie dorate o d’argento.

Nel sentire popolare i Crocifissi si classificano in base al peso ed alle dimensioni:

- Piccoli: dai 30 ai 80 kg

- Mezzani: da 80 a 110 kg

- Grandi: dai 110 kg in su

Il Crocifisso più pesante ancora visibile in processione è il Moro della Ruta di Camogli (conosciuto anche come il Mignanego) del peso stimato di oltre 180 kg.

La confessione di un anonimo cristezante:

“Per poter mantenere e migliorare le proprie capacità di cristezante, i confratelli si riuniscono nei propri oratori, o in quelli di altri, per provare i Crocifissi almeno una volta o più a settimana durante tutto il periodo dell'anno. Se la forza può aiutare il cristezante, questa da sola non basta, si deve apprendere una grande capacità di equilibrio, una buona tecnica, tanto spirito di devozione e sacrificio, che dipende molto dalla fede che uno possiede, oltre che la passione con la quale uno diventa e si impegna ad essere un cristezante. Si inizia solitamente in età adolescenziale, cioè intorno ai 15 anni, anche se alcuni anche da bambini; l'esperienza di cristezante non ha termine, anche se la tarda età sopraggiunge, i vecchi cristezanti seguono la processione e la vita della confraternita. Non è raro trovare in processione un cristezante con più di 70 anni”.

Il cristezante possiamo anche definirlo: ATLETA DI DIO. La definizione risulta ambigua se vista soltanto dal punto di vista sportivo che naturalmente é insita nella forza prodotta per sollevare il peso del Crocifisso, ma se ci accostiamo al personaggio riflettendo sul contesto storico da cui proviene, allora ci accorgiamo che il nostro interlocutore é l’antidivo per eccellenza! E’ l’erede dello spirito che ha animato per secoli la confraternita medievale attraverso il culto della carità anonima, del sacrificio non dichiarato, dell’umiltà senza volto che si celava nel caratteristico cappuccio che lo metteva al sicuro dalle tentazioni della gloria, della fama e del potere.

Targa marmorea - Ortorio dei Bianchi

Quando questo è calato sul volto non permette di essere riconosciuti indicando l'anonimato delle buone opere: nessuno sa chi deve ringraziare per il bene ricevuto; sono accumunati il ricco col povero, l'istruito col meno colto.

I CRISTI DI SANTA MARIA DEL CAMPO

RAPALLO

La chiesa parrocchiale

UN PO’ DI STORIA

Le origini dell'odierna frazione di Santa Maria del Campo sono riferibili intorno all'XI secolo quando vengono citate per la prima volta le attuali località di Cassottana, Cavagino e Peragallo, queste ultime richiamanti due tipici cognomi rapallesi. Risale infatti ad un atto del 7 aprile 1049 il testamento di un certo Raimondo del fu Tommaso dove si attesta la sua ultima volontà di donare i propri beni, siti proprio nella località di Gausotana (Cassottana), alla chiesa di Santa Maria di Castello di genova. Le località di Cavalixi e Perogallo (Cavagino e Peragallo) sono invece citate quasi quarant'anni dopo, nel testamento datato al 20 aprile 1089 di un certo Ingo, dove proprio quest'ultimo lascia alla nipote Vida beni nel terreno della località campese.

Un documento del 1184 attesta invece la presenza della locvale chiesa intitolata a Sanctæ Mariæ de Planis, Santa Maria del Piano. La chiesa è ancora segnalata il 19 luglio del 1261 nell'elenco della parrocchie o chiese annesse al "Lodo per tasse al clero". Un dato preciso sulla rettoria di Santa Maria del Campo - anticamente citata come Nostra Donna del Campo - viene indicato nel XVII secolo dove la comunità è composta da 155 famiglie per un numero di 695 abitanti.

Contemporanei scritti descrivono l'urbanizzazione del quartiere degli Amandolesi (Mandulexi nel dialetto locale) - storico nucleo di Rapallo dove furono compresi i nuclei di Santa Maria del Campo, San Pietro di Novella, San Martino di Noceto e in parte Cerisola - caratterizzato dalla folta presenza di nuclei sparsi, maggiormente concentrati lungo la piana del torrente Santa Maria, e dediti alla coltivazione agricola e all'allevamento del bestiame. Secondo i registri parrocchiali, sia nel 1750 che nel 1880, la popolazione della sola comunità di Santa Maria del Campo superava gli 800 abitanti.

Da ragazzino, durante le processioni con i Cristi, i miei genitori si preoccupavano che non mi avvicinassi troppo ai “cristezanti” in movimento che, per quanto forti, coraggiosi ed esperti, erano soggetti anche loro a “defaillance” pericolose per sé stessi e per i fedeli troppo vicini.

In seguito passai tanti anni sulle navi e non ebbi più occasione di vedere un Cristo processionale da vicino.

La rivelazione di questo mondo devozionale l’ho scoperta da anziano, dopo molti anni di frequentazione della chiesa di Santa Maria Assunta della frazione di Santa Maria del Campo, e devo dire un GRAZIE di cuore a don Davide per la sua iniziativa di trasferire due Cristi processionali dall’Oratorio soprastante all’interno della parrocchia.

La presente “modestissima” testimonianza é frutto di una impetuosa curiosità che mi ha spinto a raccogliere qua e là racconti, foto e ricordi di persone che, al contrario dello scrivente, hanno vissuto a Rapallo in quest’angolo di paradiso dove la modernità non ha scalfito minimamente il significato antico della conservazione dei valori cristiani.

IL CRISTO NERO

Sui diversi colori dei Cristi processionali (Bianco, Moro, Nero e Rosso) sono state scritte migliaia di pagine nei secoli; tutte le idee sono rispettabili quando non sono contaminate dalla politica di parte e dalle ideologie razziste. Per chi volesse approfondire il tema, segnalo il Link di un saggio del noto storico Franco Cardini:

LA FESTA. UN MODELLO ANTROPOLOGICO E UNA PROMESSA DI SPERANZA.

https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2016/11/Cardini_La-festa.pdf

Ma noi ci accontentiamo della versione più semplice. Un giorno, un celebre scultore delle nostre parti volle usare il suo legno preferito, l’EBANO, un legno nero pregiatissimo, duro e pesante, resistente alle intemperie e alle muffe. L'ebano nero è molto apprezzato in ebanisteria, tanto da aver "decretato" il nome di quest’arte.

La sua scultura, da quel giorno fu chiamata: Il Cristo Nero!

IL CRISTO NERO é stato restaurato nel 2000, il più grande presente nell’oratorio, pesa circa 130 kg. La benedizione dopo il suo restauro è avvenuta nel mese di gennaio del 2001 alla presenza di S. E. Mons. Alberto Maria Careggio.

La figura di Cristo crocifisso con le braccia aperte simboleggia l’abbraccio del figlio di Dio all'umanità.

L’angelo con il calice che raccoglie il sangue versato ci ricorda il sacrificio compiuto da Cristo per la nostra salvezza.

Sulla stella che ricopre il ventre di Gesù ci sono molte versioni… quella che noi preferiamo é la seguente:

Il Messia annunciato dai Profeti é evocato come una nuova stella: Una stella nata da Giacobbe. I Magi seppero riconoscere questa stella e la seguirono fino a Betlemme. Il manifestarsi di questo astro prodigioso é il segno dell’avvento del Figlio di Dio.

Se guardiamo con superficialità il nostro grande Crocifisso, ci apparirà come una opulenta costruzione barocca ricca di indorature, fregi e fiori argentati, ma se passiamo ad una più attenta contemplazione ci renderemo conto che tutto ciò su cui posiamo lo sguardo ha un significato ben preciso: i nostri grandiosi Crocifissi celebrano il trionfo della Croce, mistero centrale della fede cristiana.

Dai tre bracci della Croce scaturisce una lussureggiante fioritura della pianta d'acanto dalla quale si diramano numerosi e sottili girali con i loro fiori; la vitalità di questa pianta è data dalla Croce di Gesù, il cui sacrificio costituisce la ricreazione dell'umanità e del cosmo. Lateralmente affiora da un lato la palma del Martirio e dall'altro il ramo di ulivo della pace. Tra questi due simboli é incastonata l'effige della Madonna alla quale é dedicata la Chiesa.

Gesù è il nuovo Adamo che, con il mistero della Sua passione, morte e risurrezione, fa rifiorire l'umanità, riconciliandola col Padre.

In alto, sopra il cartiglio "I.N.R.I." è posta la corona di gloria per la vittoria sulla morte nel mistero pasquale, oltre è la colomba dello Spirito-Santo.

La Croce da strumento di morte viene vivificata da Gesù, vero albero di vita.

Il CANTO SINISTRO

IL CANTO DESTRO

I CANTI sono i tre lati superiori della croce che appaiono in questa tipologia di Crocifissi con una luminosa infiorescenza di fiori e foglie d’oro e d’argento. La Croce da simbolo di supplizio si trasforma in luce di speranza e di gloria annunciando la Resurrezione di Cristo.

Il quarto CANTO, quello inferiore, nella processione dei Cristi viene alloggiato nel CROCCO, (foto sopra), una specie di robustissimo calice di cuoio fissato, con cinghie adatte allo scopo, sull’addome del CRISTEZANTE. E’ il canto della Croce che poggia sull’umanità anelando al suo diretto contatto fisico. Il “portatore” sente e vive questo peso che non é solo materiale, allegorico, a volte festaiolo, ma anche un peso morale carico di responsabilità. Si tratta di un film antico che non finisce mai di emozionare e di stupire il fedele.

La responsabilità cui ci riferiamo é la PAURA di non farcela a sopportare quel peso, e spesso il “portatore” dialoga con Cristo per acquisire la forza di continuare ancora per qualche metro… poi chiama i suoi fidati stramoei ed avviene il passaggio ad un altro CRISTEZANTE.

Il simbolismo religioso é presente anche in questo delicato frangente: l’uomo da solo non può farcela, deve aver fiducia nel prossimo, in quel rapporto d’amore che proprio Cristo ci ha insegnato!

Il CRISTEZANTE in quel momento riflette l’immagine di quel SIMONE DI CIRENE detto il CIRENEO che si legge nel Vangelo di Marco:

“Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio”.

Io credo sia proprio la figura del Cireneo, il primo Cristezante della bimillenaria storia del Cristianesimo a dare continuità e significato ai riti processionali celebrati dalle circa 130 Confraternite sparse per la nostra terra di Liguria.

L’immagine sofferente del CRISTEZANTE è una vera e propria personificazione, non solo con Simone di Cirene ricordato dal Vangelo, ma con tutta la passione di Cristo.

IL CRISTO “NERO”

IL CRISTO “BIANCO”

IL CRISTO “PICCOLO”

Sono custoditi e curati dalla ARCICONFRATERNITA N.S. DEL SUFFRAGIO presso L’ORATORIO DI NOSTRA SIGNORA DELL’ASSUNTA di cui vediamo l’interno

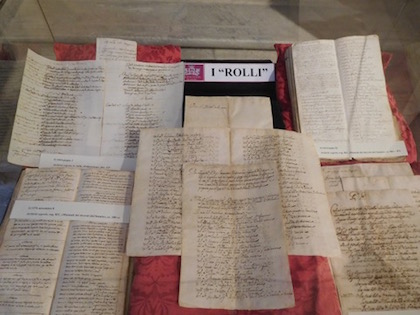

A Santa Maria del Campo, sul poggio nelle vicinanze della Chiesa Parrocchiale, si trova l’Oratorio dedicato alla Natività di Maria Vergine, e sede dall’Arciconfraternita di N.S. del Suffragio. L’Arciconfraternita fu riconosciuta dalla Curia Romana il 7 dicembre 1604 come risulta dallo statuto conservato con tanta cura. Il 12 maggio 1617 Monsignor Domenico De Marini, Arcivescovo di Genova accolse una delegazione di parrocchiani di Santa Maria ai quali concesse la facoltà di costruire un oratorio.

L’Oratorio fu costruito nel 1618 probabilmente sulle fondamenta di un primitivo oratorio datato 1300, infatti la diversità dei nomi dati all’Oratorio e alla Confraternita confermerebbe la tesi che in un primo tempo venne costruito e dedicato alla Natività di Maria e in un secondo tempo, nel 1618, ricostruito per la Confraternita di N.S. del Suffragio. L’Oratorio è ad un’unica navata con l’altare centrale dietro al quale si trova un dipinto raffigurante un confratello che sotto la protezione di N.S. del Suffragio getta acqua sulle anime del purgatorio nell’intento di purificarle. Il dipinto fu restaurato nel 1905 dal pittore Luigi Antonio Torniene. L’arciconfraternita, che conta all’incirca seicento iscritti è parte integrante della parrocchia, partecipa attivamente durante il corso dell’anno a diversi appuntamenti ed è sempre presente quando un confratello o consorella tornano alla casa del padre, partecipando in raccoglimento e preghiera ai funerali. Sono sempre presenti alle processioni parrocchiali, indossando “cappa” e “tabarro”, antichi vestiti di grande valore storico e portando sempre le “Argentine” che sono antiche icone in argento. Insieme alla parrocchia partecipano ogni anno al pellegrinaggio al Santuario di Montallegro.

L'interno della chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta

(Prima dei lavori di restauro)

SANTA MARIA DEL CAMPO - RAPALLO

Il secondo Crocifisso denominato dai portantini CRISTO “BIANCO” per il colore dell’immagine di Gesù, é sotto osservazione, pesa circa 110 kg. I suoi “canti” sono ormai ingialliti dal tempo in quanto l’ultimo restauro è datato 1976.

|

Il Crocifisso “piccolo” pesa circa 50 kg e sulla croce lignea risalta una stupenda immagine antica di Gesù contornata da “canti” scintillanti e di adeguate proporzioni, i ragazzi più giovani portano questo crocifisso nelle nostre processioni. |

Canto Destro

Canto Sinistro

ALBUM FOTOGRAFICO

Dal sito dei Sestieri di Rapallo

Riportiamo

I “Cristi” e la processione - di RAPALLO

I crocefissi processionali o meglio ” i Cristi” sono una delle principali attrattive delle feste di luglio. Nella Processione della sera del 3 luglio, durante la quale l’Arca Argentea della Madonna viene trasportata nelle principali vie cittadine fra tutte le componenti che la animano si segnalano soprattutto i “portatori di Cristi“.

I Crocifissi sono in genere da cinque a dieci; i più pesanti arrivano sui 170 KG.

I “portatöei” avanzano lentamente in cappa bianca e il “ tabarro” con i colori della Confraternita cui appartengono. Ogni tanto la processione si ferma, perché si fanno avanti gli “stramöei”, cioè le persone che operano il trasferimento del Cristo da un portatore all’altro; è il momento più difficile e pochi lo sanno.

Il mantinente (maniglione di sollevamento)

Gli stramöei sono i più forti. Essi con una mano sul calcio e l’altra sul chiodo, con uno strappo molto deciso sollevano il corpo del Cristo e lo posano nel “crocco” del nuovo portatore, cioè in quella tasca di cuoio sorretta dal cinturone e dalle bretelle, in cui si colloca il calcio del Cristo. La tradizione delle Confraternite e dei Cristi è ancora molto forte in tutta la Liguria e continua a resistere al tempo e al mutare delle usanze e dei costumi.

Rapallo – Piazza Cavour

La processione si é fermata dinnanzi alla basilica arcipresbiteriale-collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo

Lo stramôôu che si accinge a fare la sua parte durante una processione indossa la sola cappa legata in vita da un cordone che può avere i colori della confraternita o del tabarino. Al cordone è legato un fazzoletto che serve per asciugarsi le mani dal sudore che potrebbe essere il nemico di una salda tenuta del cristo durante la fase di cambio del camallo. Afferra il mantinente, cioè un manico di acciaio incastrato ortogonalmente alla croce all'altezza dei piedi dell'immagine, a circa 120 cm di altezza da terra. Nella fase di cambio lo stramuo si avvicina al camallo, quando questo sente che la croce è in equilibrio si distacca un poco in quell'istante lo stramuo si avvicina afferrando con la mano principale il mantinente e con l'altra il pessin (la parte finale della croce verso terra), tenendolo in equilibrio sulle sue braccia. La base della croce viene posizionata nel “crocco” una specie di bicchiere in cuoio collegato alle cinghie che s’incrociano sulle spalle dei portatori.

Come si può ben capire, per portare il Crocifisso servono braccia robuste e doti di forza congiunte e capacità d’equilibrio, sia i portatori che i “stramuoi” si devono esercitare periodicamente per poter così portare nelle processioni i “Cristi”.

Le ultime foto sopra riportate, riguardano i Cristi dell’Arciconfraternita di Santa Maria del Campo. Si tratta di tre bellissimi Crocifissi processionali, questi vengono portati in processione in occasione della festa dedicata alla Madonna di Caravaggio l’ultima domenica di maggio e per la festa patronale dell’Assunta a ferragosto.

Inoltre un Crocifisso viene portato in processione al Santuario di Montallegro quando la parrocchia vi si reca per adempiere al voto fatto la prima domenica del mese di maggio.

CURIOSITA’ STORICA

Il fatto che i Cristi vengano portati rivolti all'indietro ha origine da un privilegio concesso da Papa Pio V (Michele Ghisleri da Bosco Marengo) canonizzato nel 1723. Il Pontefice al termine della vittoriosa battaglia di Lepanto avvenuto il 5 ottobre del 1571 concesse ai liguri di poter issare il Crocefisso con l'immagine voltata all'indietro. Questo perché nel corso della battaglia navale tutti i crocefissi che erano issati sulla prua delle galee genovesi vennero voltati all'indietro affinché il sacro legno non venisse visto dagli infedeli e fosse ispiratore di coraggio e infondesse la forza per poter vincere nelle truppe cristiane. In realtà esiste anche una motivazione pratica per tale orientamento, ovvero l'immagine rivolta al portatore garantisce un migliore controllo ed equilibrio al portatore stesso, in quanto il peso è rivolto verso di sé. Questo vale soprattutto per i Crocifissi di medio-grande dimensione.

LA STORIA DEL CAMALLO GENOVESE

I l camallo pourtou è colui che porta il crocifisso in equilibrio. Il termine probabilmente deriva dai portatori di Cristo del Porto di Genova. I portuali che caricavano o scaricavano navi venivano chiamati i camalli del porto, difatti le confraternite con i Crocifissi più antichi appartengono proprio alle zone del porto antico. Il camallo prende il Cristo dallo stramôôu e lo porta finché non comincia a sentire la stanchezza, quindi chiama uno stramôôu che possa trasportare il Cristo ad un altro camallo. Il fatto che i camalli più esperti portano il Cristo senza toccarlo con le mani lo si deve all'esperienza, oltre a garantire un migliore bilanciamento.

I crocifissi possono essere portati dal camallo in diverso modo, in primis se si appoggia sulla spalla destra o sulla spalla sinistra, inoltre a seconda delle preferenze del camallo e del posto in cui lo si porta: lo si può portare di taglio, di mezzacosta o di piatto. I "portoei" e gli "stramoei" "chiamano" il cambio del crocifisso con l'espressione dialettale ligure "vegni" (vieni), a volte contratta in "ve'", o col più arcaico "vegna", per richiamare il "purtou" o lo "stramuou" di turno a fare il cambio.

Pratica usuale (anche se deprecata più volte anche con documenti ufficiali per la sua pericolosità) soprattutto nel Genovesato è quella di far "ballare" i cristi al termine delle processioni al suono della banda. Questo ballo, fatto dai cristezanti più abili di solito con il crocifisso più grande della confraternita "di casa", consiste nel girare in tondo (in dialetto "fare la rionda") e far oscillare il crocifisso a tempo di musica ed è grande prova di abilità, forza ed equilibrio da parte del cristezante. Più difficile ancora (e ciò viene fatto solo da pochissimi cristezanti) è il "ballo" fatto ruotando su sé stessi ("elica") con il crocifisso in crocco.

Franco Casoni: intagliatore e scultore chiavarese, é ritenuto oggi tra i più esperti restauratori di Cristi da processione.

Il 12 gennaio 1829 Antonio Maria Gianelli - arciprete della parrocchia di S. Giovanni Battista a Chiavari – fondò “l’Istituto delle Figlie di Maria SS. dell’Orto”.

Oggi – nell’ambito dei festeggiamenti organizzati dalle suore “gianelline”, in occasione del primo centenario della fondazione dell’omonimo Collegio, “a monte” - L’Associazione Culturale Nuova Eos, ha donato all’Istituto una Croce, sulla quale l’artista Franco Casoni ha intagliato un crocifisso.

Franco Casoni, S. Croce e SS. Crocifisso, Chiavari Istituto Gianelli, 2013, (ripresa al momento della benedizione, sotto il pronao della Cattedrale)

(Foto di E. Panzacchi)

Foto prese dal sito della Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di

San Giovanni Battista di Loano - Fondata nel 1262

I canti (i tre lati del Crocifisso) sono opera dello scultore Franco Casoni di Chiavari.

Un ricordo di Umberto Ricci

(a destra nella foto)

MIO PADRE E LE FESTE DI LUGLIO

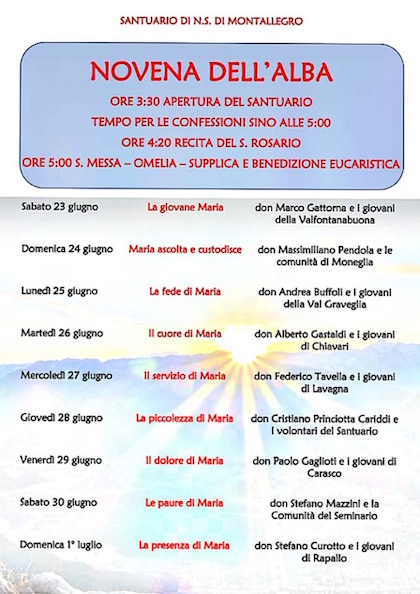

Tra pochi giorni inizierà la Novena dell’Alba che “apre” le nostre feste patronali… E’ impossibile per me non pensare ancora di più a mio padre, che tanto vi era legato.

Da quando non c’è più, rivivo ogni attimo trascorso con lui durante i tre giorni e la tristezza ha lasciato posto a una sottile malinconia….

Il 1 luglio si è sempre svegliato molto presto per poter essere di aiuto in Basilica per la cerimonia della “Madonna in cassa”. Quando l’organo della chiesa iniziava a suonare e nell’aria si sentiva il profumo dell’incenso, lo vedevo dirigere la processione del Parroco e del Vescovo fino davanti all’Arca argentata. Conoscendo il cerimoniale a memoria, stava attento che tutto si svolgesse senza intoppi e lo aspettavamo all’uscita della Basilica per andare a vedere in passeggiata il “saluto dei ragazzi”.

Al termine, è sempre stata tradizione fare colazione tutti insieme in un bar cittadino; poche volte però si tratteneva con noi a scambiare due parole perchè: ”…Sono iniziate le feste! Ci sono tante cose da fare!”

Il 2 luglio invece la sveglia suonava ancora prima…Nei giorni precedenti in casa si sentiva il ticchettio della sua macchina da scrivere perchè preparava i biglietti con i nomi delle Autorità da sistemare nei posti a loro riservati durante la Messa Solenne e poi per il tradizionale pranzo presso il ristorante Da Marco. Lo incontravo che camminava frettoloso per le vie cittadine ed era impossibile scambiare due parole con lui! Alcune volte riuscivo a rubargli 5 minuti per comprare insieme un po’ di croccante sulle bancarelle: gli piaceva tanto e per noi era un momento tutto nostro per stare insieme.

Negli ultimi anni, alle 11:55, ci davano appuntamento dal ponte Ricci (sul fiume Boate) per assistere insieme al panegirico. Impossibile non pensare a lui ogni anno quando i mortaretti risuonano nell’aria….Chiudo gli occhi e lo vedo felice e commosso… Ci teneva troppo ad essere presente, a non perderli per nessuna ragione al mondo!

Il 3 luglio, invece, era tutto preso dall’organizzazione della processione con l’arca della Madonna. Spesso a casa da noi, all’ultimo momento, portava il Vescovo o qualche prete arrivato da lontano a pranzare. Non avvertiva prima; così, mentre eravamo a tavola, lui entrava con l’ospite inatteso! Santi i miei nonni e mia mamma che riuscivano a non lasciare trapelare la voglia di “strozzarlo” ma aggiungevano un piatto…..!

Alla sera invece non veniva mai a cena perchè doveva preparare il percorso della processione che seguiva con attenzione….lo si vedeva andare avanti e indietro per le strade cittadine e, da quando non c’è più, moltissime persone mi fermano dicendo che notano ogni anno la sua mancanza!

Le nostre feste erano per lui un tesoro prezioso da conservare, da tramandare ai giovani. Erano per lui una dimostrazione di fede in Nostra Signora di Montallegro che mi ha dimostrato in moltissime occasioni. Anche nelle sue ultime volontà ha lasciato scritto di essere accompagnato nel suo ultimo viaggio con le note di “Splende in alto”…

Da quando non c’è più, guardo i colori dei fuochi nel cielo illuminato dalla luce della luna e lo immagino seduto su una nuvola mentre si sta godendo lo spettacolo insieme agli altri angeli!

ELISABETTA RICCI

LE CONFRATERNITE NELLA STORIA

Le Confraternite sono associazioni cristiane fondate con lo scopo di suscitare l'aggregazione tra i fedeli, di esercitare opere di carità e di pietà e di incrementare il culto. Sono costituite canonicamente in una chiesa con formale decreto dell'Autorità ecclesiastica che sola le può modificare o sopprimere ed hanno uno statuto, un titolo, un nome ed una foggia particolare di abiti. I loro componenti conservano lo stato laico e restano nella vita secolare; essi non hanno quindi l'obbligo di prestare i voti, né di fare vita in comune, né di fornire il proprio patrimonio e la propria attività per la confraternita.

Le Confraternite furono antiche nella Chiesa cattolica, onde se ne trova menzione nel quindicesimo canone del concilio di Nantes celebrato nell'anno 895, e se ne fa parola nella vita di San Marziale scritta da uno dei suoi discepoli. Recenti studi comproverebbero l'esistenza di Confraternite in Europa forse già nel quarto secolo, sicuramente in Francia nell'ottavo ed in Italia nel secolo successivo.

Le Confraternite si assunsero inoltre numerosi altri compiti sociali quali l'assistenza ai poveri, agli orfani, agli ammalati, agli incurabili, ai carcerati, ai condannati a morte, alle giovani a rischio, si prodigarono per il recupero delle persone deviate e delle prostitute pentite, si impegnarono nel riscatto dei cristiani caduti schiavi dei saraceni. Di grande valore umanitario fu poi l'assistenza agli ammalati contagiosi e la pietosa opera di sepoltura dei morti abbandonati, degli assassinati, dei poveri, delle vittime nelle epidemie, degli stranieri, degli sconosciuti, vero grande problema di quegli oscuri e tumultuosi tempi al quale le Confraternite diedero sempre adeguate risposte. Per l'adempimento di quelle pietose opere di notevole contenuto cristiano, morale e civile, ma ancora per testimoniare fede, umiltà, carità e penitenza, fu necessario indossare un saio e non mostrarsi pubblicamente, nascondere la propria identità, negare il proprio volto coprendolo con un cappuccio, annullando in tal modo completamente la propria personalità, da cui la tradizione tuttora in uso in molte congregazioni.

Le Confraternite ebbero grande sviluppo tra il quattordicesimo ed il diciottesimo secolo, diffondendosi in modo capillare in tutta l'Europa

L'importanza delle confraternite nella Chiesa Cattolica è stata di notevole incisività in particolar modo nei tempi più difficili della sua storia, nel Medioevo e più segnatamente durante il periodo della Riforma protestante ed il loro contributo fu determinante nel battaglia per contrastare il protestantesimo in Italia, nella lotta alle eresie ed in tutte le altre vicende interne ed esterne alla Chiesa Cattolica.

La funzione delle Confraternite resta dunque importante per il lungo cammino percorso sulla via della speranza, per il patrimonio di esperienze acquisite nelle opere di apostolato, per la secolare presenza nella Chiesa e nella società e per la funzione di raccordo svolta tra di esse, bagaglio prezioso non facilmente sostituibile, né tanto meno surrogabile.

Esse vengono da lontano e sicuramente andranno lontano.

Tra i maggiori artisti di statue per gli artistici crocifissi c'è Domenico Bissoni,* autore di alcuni dei più antichi crocifissi processionali di grandi dimensioni, tra cui il più famoso, il Cristo delle Fucine, appartenente alla Confraternita di S. Giacomo delle Fucine e attualmente conservato presso L’Oratorio di Sant’Agostino Abate (Genova) detto della Marina; il figlio di Domenico Giovanni Battista Bissoni; Anton Maria Maragliano*, che ha prodotto anche molte statue processionali, Pasquale Navone e nella metà del XIX secolo è molto laborioso lo scultore savonese Antonio Brilla.

*Domenico BISSONI

di Francesco, detto Veneziano. - Scultore. Operava già nel 1597 a Genova, ove morì nel 1645. Intagliò, tra l'altro, un gruppo processionale di quindici statue, poi distrutto. per l'oratorio della Santa Croce a Genova, e soprattutto crocefissi d'avorio e di legno, fra i quali notevoli sono quelli dell'oratorio di S. Giacomo Maggiore e di S. Maria d'Albaro a Genova. Aggraziata è la sua Madonna del Rosario nella chiesa di S. Stefano di Polcevera. Nel 1608 con Daniele Casella e G.B. Carloni eseguì gli ornamenti marmorei delle nicchie della cappella del Battista in S. Lorenzo (sempre esistenti).

*Anton Maria Maragliano

nativo di Genova, secondo alcune fonti nella zona della chiesa di Santo Stefano, fu il figlio di un fornaio genovese benestante. Sarà nel 1680 che entrerà nella bottega artigiana dello zio materno Giovanni Battista, con regolare contratto di accettazione, dove apprenderà l'arte della scultura e vi si specializzerà. Già nel 1688 è titolare di una propria bottega artigiana dove si formeranno, oltre al figlio Giovanni Battista, gli scultori genovesi Pietro Galleano e Agostino Storace.

Maragliano morirà il 7 marzo del 1739, presumibilmente nel capoluogo ligure, dove verrà sepolto all'interno della chiesa di Santa Maria della Pace di Genova.

Conosciuto soprattutto per le sue sculture lignee, fu attivo fra la fine del Seicento e i primi quattro decenni del secolo successivo, in particolare a Genova dove tenne una rinomata bottega. Ebbe il suo studio accanto alla chiesa del Rimedio di via Giulia.

Rinnovò in chiave barocca e pre-rococò l'arte del legno, operando una "riforma" collegata alla poetica di grande decorazione contemporaneamente svolta da Filippo Parodi nel marmo e Domenico Piola nella pittura e attuando un efficace compromesso tra ispirazione aulica e gusto popolaresco.

Furono interessati molti oratori e altari di chiese e di santuari.

Il suo laboratorio produsse numerose tipiche sacre rappresentazioni, raffiguranti Madonne, santi, scene bibliche e statue da presepio, diffuse in chiese, oratori e santuari di tutta la Liguria, in particolare a Genova, Rapallo (Chiesa di San Francesco, nella cappella a sinistra della navata maggiore, il gruppo ligneo del Cristo incoronato di spine), Chiavari, Celle Ligure, Cervo, Savona) ma anche in Spagna. Numerose anche le casse e crocifissi da processione prodotti per le Casacce (le potenti confraternite genovesi).

STATUTO GENERALE DELLE CONFRATERNITE E DEL PRIORATO DELLE CONFRATERNITE DELL’ARCIDIOCESI DI GENOVA

LINK

https://www.oratoriodelmonte.it/assets/statuto-confraternite-con-decreto2.pdf

CHIESA DI NOSTRA SIGNORA ASSUNTA

SANTA MARIA DEL CAMPO

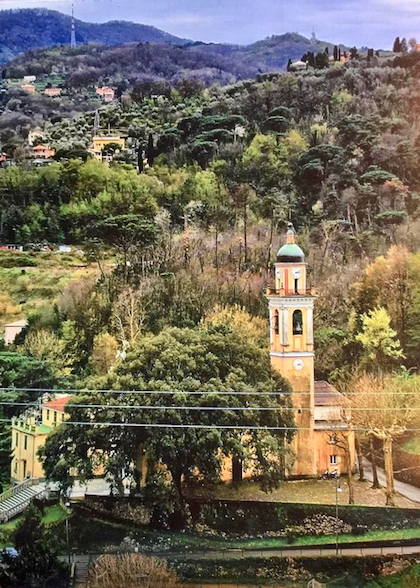

Veduta del leccio storico e del campanile parrocchiale

Dal sito della Parrocchia riportiamo:

Nei primi giorni di ottobre 2018, il leccio secolare posto a fianco della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo è stato sottoposto ad un importante opera di potatura resasi necessaria per diminuire peso e volume della pianta.

Questa operazione ridimensionamento si è resa necessaria in quanto alcune perizie hanno constatato che il tronco del leccio è minato da un fungo che ne indebolisce la consistenza. Quindi alleggerirlo in modo significativo è diventata una scelta inevitabile per evitare il pericolo che l'albero si spezzi o che se ne verifichi uno sradicamento con conseguenze facilmente immaginabili.

Come era prevedibile l'operazione di potatura del leccio è stata accolta da qualcuno con qualche perplessità. Tuttavia questa dolorosa soluzione è la unica che consente di prolungare la vita della pianta. Naturalmente continueranno anche in futuro i monitoraggi periodici che vengono fatti ormai da anni per individuare eventuali criticità che possano far diventare l'albero un pericolo per transita e sosta nei pressi della chiesa parrocchiale.

L'interno della chiesa parrocchiale

Nostra Signora Assunta

(dopo i lavori di restauro)

14/8/2015 - Al centro, tra don Luciano e don Davide, il vescovo S.E. Mons. Alberto Tanasini benedice i lavori di restauro

Dal sito della Diocesi....

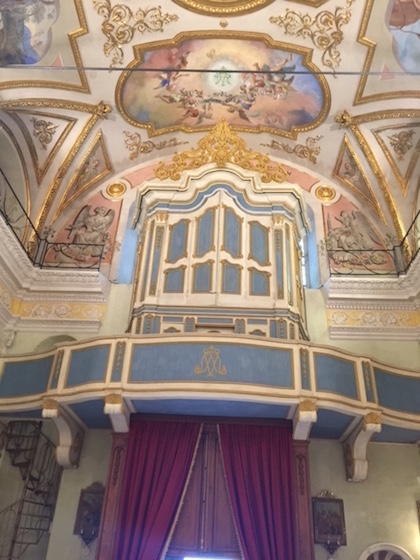

RAPALLO – Nella festa in onore di Maria Assunta in cielo, la comunità parrocchiale di Santa Maria del Campo di Rapallo ritrova lo slancio per iniziare già in terra quel cielo che vive in pienezza la Madre di Dio. Nella festa dell’Assunzione, la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Tanasini nella Chiesa restituita alla sua primitiva bellezza dopo il devastante incendio che la distrusse nel giugno 2010. Festa nata da una intuizione profonda del popolo, ricorda monsignor Tanasini. Colei che è stata Immacolata e Vergine non poteva non entrare con il suo Figlio nella gloria. Da qui dunque una domanda che attraversa il cuore dell’uomo: quando una vita è compiuta? Successo, soldi, l’esercizio di un potere che diventa affermazione sugli altri sono spesso le nostre risposte. Ma sono solo un grande inganno sottolinea il Vescovo. Maria ci presenta il compimento di vita dato dall’entrare nella gloria. E nel contempo continua senza sosta il recupero dell’edificio sacro. Dopo il rinnovamento del sagrato, degli interni e della statua lignea di Maria, nel corso della festa è stato inaugurato il restauro dell’organo a canne. Lo strumento datato 1793 è stato rimesso a nuovo grazie ai fondi della Compagnia San Paolo, dell’Otto per Mille e del Comitato Festeggiamenti.

Il concerto inaugurale

L'inaugurazione dei restauri è avvenuta domenica 9 agosto 2015 con il primo concerto rapallese del XVII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”.

Ne sono stati protagonisti gli organisti svizzeri Gabriele e Hilmar Gertschen e l’Ensemble Rapallo Musica diretto da Filippo Torre. Il folto pubblico presente ha così avuto la rara opportunità di ascoltare dal vivo un intressantissimo e molto apprezzato repertorio per organo e orchestra.

La chiesa di Santa Maria Assunta a navata unica, racchiude un significato simbolico. Esso deriva non solo dalla struttura architettonica del soffitto che spesso nelle chiese romaniche e gotiche ha la forma di una carena capovolta, ma anche e soprattutto dalla "barca" da cui Gesù ammaestrava le folle (Luca 5,3), come anche dalla barca-chiesa che san Pietro Apostolo guida nella tempesta (Matteo 8, 23-27; 14, 24-34) e che i vescovi continuano a guidare ovunque ed in ogni epoca. Nell'VIII secolo san Bonifacio scriveva che "la Chiesa è come una grande nave che solca il mare del mondo. Sbattuta com'è dai diversi flutti di avversità, non si deve abbandonare, ma guidare".

La statua della Madonna Assunta

Nella Chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta, impregnata di arte BAROCCA, ho contato un centinaio di Angeli e angioletti, arcangeli e cherubini, messaggeri celesti e guerrieri alati, ma anche putti, amorini e cupidi che popolano l'arte figurativa di ogni tempo e paese.

Nelle Litanie lauretane, che si recitano alla fine del Santo Rosario, la Madonna viene salutata con l’appellativo di “Regina degli Angeli”. Maria, proprio perché profondamente inserita nel mistero trinitario del Verbo, si eleva al di sopra di tutte le creature, non solo terrestri, dai profeti agli Apostoli, dalle vergini ai martiri, ma delle stesse creature angeliche. Cristo Gesù, non solo come Dio è Signore e Padrone dell’universo, ma anche come uomo - Dio è re di tutti gli uomini e di tutte le creature, compresi gli Spiriti celesti che sono i “suoi angeli”. L’evangelista Marco, parlando della seconda venuta di Cristo, profetizza: “Si vedrà allora il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e grande gloria, e allora manderà i suoi angeli a riunire i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo” (Mc. 13, 26). Gesù Cristo è infatti Figlio di Dio non per adozione ma per natura, mentre gli angeli non sono che servi e figli adottivi di Dio.

La pregevolissima opera lignea é opera dello scultore genovese Giovanni Battista Drago ed é stata realizzata nel 1864.

L'ORGANO

L’organo è senza dubbio una delle opere d’arte più importanti custodite all’interno della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo. Nell'agosto del 2015 la chiesa si é arricchita di una nuova importante opera restaurata: l’organo Luigi XV della seconda metà del secolo XVIII. La bottega organara DELL’ORTO e LANZINI di Dormelletto (Novara) ha curato il restauro della parte musicale mentre il laboratorio artigiano CALZOLARI – GARBARINO si è occupato di riportare all’antico splendore la cassa d’organo in essenza di pino laccata in policromia. Si tratta di un pregevolissimo esemplare di scuola settecentesca ligure, costruito da Francesco Ciurlo di Santa Margherita Ligure nel mese di maggio dell’anno 1793, come si legge sul cartigliomanoscritto incollato sul frontalino sopra la tastiera.

La struttura ad armadio centinato è composta da due parti principali: la parte inferiore è formata da quattro lesene e da due ante a pannelli poste ai lati della tastiera.

La parte superiore è composta da due lesene tra le quali vi sono quattro ante con apertura a gabbiano che racchiudono una splendida trifora riccamente intagliata. Il cappello è un trionfo di sagome centinate e modanate a sbalzo, sormontato da una splendida cimasa riccamente scolpita a motivi vegetali e floreali.

Tutte le lesene, comprese le due ad angolo, sono decorate di lacca blu, contornate da sagome e ornate con intagli a motivo flroreale decorate in lacca ocra.

Lo strumento, a trasmissione meccanica, dispone di una tastiera, una pedaliera e 12 registri più due effetti “speciali”: il Tamburo e i Rosignoli.

L’organo è stato filologicamente restaurato al fine di recuperare la piena funzionalità e le caratteristiche sonore di un tempo, pensate appositamente per la chiesa di Santa Maria.

Io sono convinto del carisma particolare con cui la musica riesce a toccare l’animo delle persone e parlare al cuore di tutti attraverso un linguaggio universale. Ma la musica é anche la via d’accesso alla spiritualità, alla riflessione su tematiche profonde come la fede e sul mistero

L’affinità tra musica e dimensione spirituale ha radici antichissime che, seppure in forme diverse, si è manifestata e si manifesta nella maggior parte delle culture umane. Ma come si raggiunge il divino? Da sempre i fedeli si pongono questa domanda ed elaborano numerosi tentativi di rispondervi. Spesso è la preghiera lo strumento privilegiato per collegarsi alla sfera del sacro e varie sono le modalità di attuarla; offerte, recitazione di parole, digiuni, astinenze, ma anche attraverso il canto e/o l’utilizzo di strumenti musicali.

Fin dalla notte dei tempi, la musica è sempre stata associata al divino. Si è sempre pensato che la musica unisse l’uomo alle divinità e tuttora si ritiene che l’universo si sia creato tramite un suono magico: AUM, da cui tutto è nato. Il suono stesso è ritenuto di origine sacra e la stessa musica è considerata qualcosa di potente e di enigmatico.

Il TRANSITO E L'ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE IN CIELO

Nel catino absidale abbiamo due pregiatissimi affreschi che ci mostrano: L'Assunzione di Maria Vergine in cielo.

Navata centrale della chiesa di Luigi Morgari realizzata nel 1903 e raffigurante l'incoronazione di Maria nella gloria del paradiso.

Lo sguardo missionario, universale si allarga anche al cosmo. L'artista barocco non limita mai il suo punto di vista alla chiesa terrena per quanto forte e gloriosa possa essere. Egli coglie il legame fra la Chiesa militante e la Chiesa trionfante e si compiace di sottolinearlo.

SACRO CUORE DI GESU'

Altare barocco con colonne a tortiglione. Di lato si notano gli strumenti del supplizio di Gesù Cristo

Il gruppo artistico degli Angeli in posizione plastica sopra la lunetta ha un fascino sublime

ALTARE MAGGIORE

Martedì 1 novembre 2016, Festa di Ognissanti, è stato benedetto il nuovo altare della nostra Chiesa Parrocchiale.

Il manufatto, che va ad abbellire ulteriormente l’edificio di culto rimesso a nuovo in moltissime delle sue parti negli ultimi anni, è stato donato dal Comitato Festeggiamenti Santa Maria impegnando il ricavato delle sagre gastronomiche realizzate in occasione delle feste patronali degli ultimi anni.

L’altare, che riprende motivi stilisti ed elementi architettonici ricorrenti all’interno della chiesa è stato progettato dall’architetto Stefano Tassara, realizzato con la struttura lignea da Luciano Canepa e decorato con effetto marmo dalla Ditta Calzolari e Garbarino di Santa Margherita Ligure.

La decorazione riprende le tinte dell’onice rosso, bianco statuario, grigio bardiglio e nero portoro; al centro del fronte principale è stato realizzato a rilievo e indorato lo stemma di San Bernardino IHS acronimo di Iesus Hominum Salvator.

CRISTO SENZA CROCE

La passione e morte è l'ultimo evento della vita di Cristo. Negli altri misteri (che colgono un aspetto della vita di Cristo) non si contempla in modo esplicito la croce, per quanto ogni mistero rinvii a tutti gli altri e certo alla croce. (di anonimo)

Altare dedicato alla

Madonna di Caravaggio

Le caratteristiche fondamentali dell'architettura barocca sono le linee curve, dagli andamenti sinuosi, come ellissi, spirali, o curve a costruzione policentrica, talvolta con motivi che si intrecciano tra di loro, tanto da risultare quasi indecifrabili. Tutto doveva destare meraviglia e il forte senso della teatralità spinse l'artista all'esuberanza decorativa, unendo pittura, scultura e stucco nella composizione spaziale e sottolineando il tutto mediante suggestivi giochi di luce ed ombre.

L'artista: Antonio Canepa

MADONNA DEL ROSARIO

Madonna del Rosario - Altare

Il rosario, a partire dal XIII secolo acquisì il significato religioso indicante le preghiere che formano come una "corona", ovvero una ghirlanda di rose alla Madonna.

Le sue origini sono tardomedievali: fu diffuso grazie alle Confraternite del Santo Rosario, fondate da Pietro da Verona, santo appartenuto all'Ordine dei frati predicatori, tanto che se ne attribuì la nascita ad un'apparizione della MADONNA, con la consegna del rosario al fondatore dell'Ordine SAN DOMENICO.

Interessante e di particolare valore artistico è questo dipinto raffigurante la Madonna del Rosario fra San Domenico, San Rocco e San Giuseppe (posizionato nel secondo altare a sinistra dall'ingresso), restaurato presso il Laboratorio di Restauro della Regione Liguria nel 2013 a dell'Associazione Santa Maria del Campo, è riferibile alla pittura ligure del primo quarto del XVII secolo.

Nutritosi alle fonti disegnative di Giovanni Battista Paggi, l’autore è incline a forzature tardomanieristiche, che interessano le opere pittoriche di quegli anni e si accosta, anche per la ricercatezza cromatica, recuperata dal bel restauro, ad analoghe soluzioni sperimentate da Andrea Ansaldo, al quale rimandano anche la deformazione anatomica della gamba destra di San Rocco (si veda la Fortezza di Palazzo Ducale a Genova) e la postura in contrapposto della figura di Maria (si vedano ad esempio le Virtù cardinali affrescate nelle lunette di Villa Spinola San Pietro a Sampierdarena databili entro il 1625).

Splendida la risoluzione cromatica, ricca di sfumature, degli azzurri del manto e dei rossi della veste di Maria: una sinfonia di colori sulle note del blù e del rosso, dove ogni ombra è resa per caricamento o alleggerimento del tono, con tenui variazioni e con totale assenza del nero.

CROCIFISSIONE

Nell’area absidale della nostra Chiesa Parrocchiale si trovavano due dipinti su tela: sulla destra quello raffigurante la CROCIFISSIONE, sulla sinistra quello raffigurante l'ASCENSIONE DI GESU' CON SAN GIOVANNI BATTISTA e SANT'ANTONIO, entrambi restaurati dal Laboratorio Martino Oberto Studio Opere d’Arte di Carla Campomenosi e Margherita Levoni di Genova nel 2013 a cura dell'Associazione Santa Maria del Campo.

LA CROCIFISSIONE ( Pittore ligure, attivo nel XVII secolo, olio su tela, cm 250 x 164) ornava in origine il primo altare a sinistra, intitolato al Santissimo Crocifisso.

Si sa infatti che nel 1605 certo Bernardo Moltedo "donava un artistico quadro per l'altare del Crocifisso".

Acquistato nel 1807 un'altro quadro la tela raffigurante LA CROCIFISSIONE venne tolta dalla sua ubicazione originaria e collocata nel presbiterio.

Importante quale testimonianza storica dell’antica devozione verso il SS. Crocifisso, il dipinto è da riferire a un artista ligure che elabora senza particolare novità stilemi tardo cinquecenteschi.

ASCENSIONE DI GESU' CRISTO

La tela di fronte al Crocifisso, raffigurante l’Ascensione di Cristo e i Santi Giovanni Battista e Antonio proviene secondo Casotti dalla cappella di San Lazzaro, l’antico lebbrosario di Rapallo.

La proprietà dell’opera fu oggetto di contesa all’inizio del XVIII secolo (1707) fra la parrocchia di Santa Maria del Campo, che evidentemente la spuntò, e la parrocchia di San Massimo, alla quale forse giunse la tela raffigurante la Crocifissione con la Madonna e Santa Maria Maddalena..

Il dipinto palesa l’influenza sulla pittura ligure della seconda metà del XVII secolo della cultura emiliana, in particolare correggesca, studiata e ammirata dagli artisti barocchi a cominciare da Pietro da Cortona e in Liguria frequentata soprattutto da Domenico Piola, Stefano Gaulli detto il Baciccio e Gregorio De Ferrari, dal quale sembra trarre ispirazione l’anonimo autore del dipinto di Santa Maria del Campo, forse un frequentatore della bottega di Gregorio, del quale non raggiunse tuttavia l’altissimo livello qualitativo.

L'ORGANO CON LE VOLTE DECORATE

Visto dall'ALTARE MAGGIORE

Pulpito

Particolare del Pulpito marmoreo

SANTA FLORA

Nicchia con statua dedicata a Santa Flora

Riprendendo un'antica tradizione andata in disuso per qualche anno, la comunità parrocchiale di Santa Maria del Campo, 31 luglio di quest’anno ha festeggiato Santa Flora di Cordova di cui conserva alcune preziose reliquie poste nella teca dell'altare del Sacro Cuore.