YACHT PASSE PARTOUT

YACHT PASSE PARTOUT

Siamo tutti sulla stessa barca!

Ma in pochi sullo stesso yacht.

(Gianni Palladino)

Attratto dall’eleganza e dall’altezza degli alberi del PASSE PARTOUT, ho scattato alcune fotografie; nel frattempo é comparso lo Skipper dal quale ho avuto i dati tecnici che ho riportato in questo servizio.

PASSE PARTOUT é uno Yacht molto lussuoso con lo scafo in acciaio e sovrastrutture in alluminio.

Architetto Navale: Tony Castro Design

Costruito da Jongert Yachts - fu Varato nel 2001 – Ultimo refitting nel 2009.

Lo Yacht PASSE PARTOUT ormeggiato nel porto di Santa Margherita Ligure

Gli alberi hanno un’Altezza rispettivamente di 50 mt. e 38.5 mt.

Lunghezza= 46 é lungo 42.00 mt.

Larghezza= 8.50 mt.

Superficie Velica= 924 m/2

Compartimento attuale= Barcellona – Spagna

E’ dotato di un’elica di prora

PASSE PARTOUT offers accommodation for up to 8 guests in 4 suites comprising 1 owner cabin, 1 double cabin, 2 twin cabins, 3 pullman cabins. She is also capable of carrying up to 6 crew onboard to ensure a relaxed luxury yacht experience.

ALBUN FOTOGRAFICO

La vera pace di Dio comincia in qualunque luogo

che sia mille miglia distante dalla terra più vicina.

(Joseph Conrad)

Carlo GATTI

Rapallo, Venerdì 15 Giugno 2018

LA FOCACCIA SA DI MARE ...

LA FOCACCIA SA DI MARE …

PREMESSA:

Regione che vai, focaccia che trovi!

Non c’è angolo d’Italia che non abbia una sua specialissima e tradizionale focaccia da gustare lungo la strada, a casa, ovunque…

In Italia se si vuole gustare una focaccia non c’è che l’imbarazzo della scelta e le varianti sono davvero numerose. Qualche esempio? La focaccia alla genovese, la focaccia di Recco, la schiacciata, la pinza veneta, la pinsa romana, la stria emiliana, lo gnocco al forno con ciccioli, la focaccia di Susa, quella barese e quella messinese, la crescia marchigiana e umbra, la pitta calabrese, la puccia salentina e chi più ne ha più ne metta.

Tra le specialità più amate della Liguria c’è senza dubbio la famosa focaccia alla genovese (in dialetto fugàssa). Prima dell’ultima lievitazione questa focaccia viene spennellata con un'emulsione composta da olio extravergine d’oliva, acqua e sale grosso. Nei forni liguri si trova anche la focaccia di Recco, preparata con una sfoglia sottilissima ripiena di formaggio fresco. La specialità, che ha conquistato il marchio di Indicazione Geografica Protetta, risalirebbe al XII sec. C’è anche la focaccia di Voltri che ha gli stessi ingredienti della classica di Genova, ma la consistenza dell’impasto e la sua cottura sono diversi.

Dopo la consueta premessa, il lettore avrà capito la “rotta” che faremo e dove andremo a dare fondo l’ancora…

Quando verso le 05 smontavo dal turno di notte in porto, era ancora troppo presto per tornare a casa, svegliare Kendo, il nostro Akita Inu, che a sua volta avrebbe svegliato mia moglie e i nostri quattro studenti...

Era meglio soprassedere onde evitare “cagnare” nel vicinato infine, sarebbe stato più divertente svegliare la truppa con il profumo della focaccia con la cipolla sotto le narici…

L’alternativa era sempre molto attraente: si trattava di ripetere un “pellegrinaggio” costiero ormai collaudato da anni, il Tour della focaccia a tappe che si snodava al buio per 30 km lungo l’Aurelia fino a Rapallo.

Se smontavo di guardia dal Porto Petroli di Multedo andavo addirittura qualche chilometro nella direzione opposta fino a Voltri, presso il famoso panificio Priano: un mito sacro per gli amanti della focaccia alla genovese tradizionale e con la cipolla, la mia passione!

Se invece smontavo dal Porto di Genova facevo tappa da BRI, a pochi metri dalla spiaggia di Priaruggia per l’incontro settimanale o quasi con il panettiere Giuan e qualche gabbiano nella baia. Era sempre buio e tra noi ed il solito guardiano notturno che chiamavo “baffo”, per ovvi motivi, si era stabilita una simpatica complicità, anche perché eravamo gli unici esemplari viventi in posizione eretta tra 600.000 genovesi allungati…

Conoscendo l’orario della prima sfornata, mi presentavo al momento giusto per ritirare il mio primo chilo di focaccia “bionda” con la cipolla, ma era pronto anche il secondo chilo di quella tradizionale che avvolgevo nella carta gialla tradizionale e poi in un plad per mantenerla al caldo; belin! riflettevo tra me: “ma guarda un po’ come li ho viziati questi gattini!”

La nostra cambusa di casa, finalmente, cominciava a stivarsi di roba buona! A parte mi facevo allungare due etti di “bionda morbida” che divoravo insieme a Giuan.

La focaccia con la cipolla va innaffiata col bianchino ed il mio amico, in cambio di un paio di pacchetti di Marllboro ricevute in regalo da un Comandante soddisfatto della manovra, mi allungava un gotto di quello buono di “Coronata” che teneva sotto il banco…, si brindava al GENOA e alla salute dei nostri vecchi.

Ora vi é persino più facile capire quanto fosse giustificata quella sosta notturna al termine di una tirata di 24 ore di sali e scendi dalle biscagline delle navi!

Devo solo aggiungere che quella piccola “crociera” era un rito famigliare, simile ad una nuotata nell’azzurro mare o nella piscina sotto casa in cui vedi o sogni un altro mondo perché sai che l’altro sta dormendo!

Uscivo dal negozio ma non riuscivo a staccarmi fisicamente da quella baia, e con la complicità delle note di Bruno Lauzi m’intrattenevo ancora un po’ con i gabbiani che non disdegnavano il lancio di piccoli bocconi di focaccia impregnata di olio buono; quella con la cipolla non la volevano, forse sentivano che non gliela avrei mai data…

Il più aggressivo e sfacciato lo chiamavo “gundun” e quello che invece si faceva fregare il boccone era u “belinun” di turno, e così lo chiamavo. Abitavano lì da sempre per abbellire l’alba e animare le giornate invernali, erano sempre gli stessi, mi conoscevano bene e leggevo nei loro occhietti il desiderio che fossi sempre di notte. Si sentivano i custodi di quel piccolo paradiso ai confini della Grande Genova.

Priaruggia di notte

ANCHE LA FOCACCIA HA LA SUA STORIA

Congedandomi dai miei amici di Priaruggia, Giuan mi diceva sempre la stessa frase: “Salutami la concorrenza” – “Gente de Rivëa, gente de galëa!”

Sapeva che la tappa successiva era Recco dove mi sarei tuffato su un paio di chili di focaccia col formaggio …

Una volta gli raccontai la vera storia da “fugassa rechelinna”: “Chissà quante volte l’hai mangiata quella di Recco, ma forse non conosci la sua origine: la focaccia di Recco nacque nel XII secolo, o meglio, a quell'epoca risalgono i primi documenti che parlano di questa specialità gastronomica.

Come veniva impiegata? Ebbene, sembra proprio che a fugassa de Recco venisse offerta ai crociati in partenza per la Terra Santa. Ma c'è anche chi dice che questa ricetta semplice e genuina fu "ripescata" nel '500 quando - a causa delle invasioni dei saraceni - la popolazione di Recco era costretta a rifugiarsi sulle alture, sopravvivendo con poche provviste e tanta fantasia. Ma non mancano altre testimonianze che risalgono alla letteratura del XIX secolo”.

“ Amiâ Charly che quelli de Recco no dàn un belin a nisciun. Ti pàrli de musse a mi che n’ho faeto di libri…”.

Giuan era il tipico personaggio da caroggi, schietto e genuino e ci soffriva che la sua focaccia col formaggio non fosse da me apprezzata come quella di Recco.

Non siamo qui per fare la réclame ai panifici nostrani tuttavia, chi legge ha anche il diritto di sapere chi merita almeno un sincero ringraziamento per la dedizione e indubbia capacità di realizzare focacce che portano il marchio della Riviera di Levante nel mondo.

Siamo a Recco per la penultima tappa presso il Panificio MOLTEDO, il quale é soprattutto celebre per la focaccia col formaggio.

Prima di lasciarvi in compagnia di chi ne sa più di me, cioè del Consorzio Recco Gastronomia, posso assicurarvi che esistono privati cittadini che nelle loro ville tra Recco e Camogli s’improvvisano focacciai di primissimo ordine, in quanto portatori di segreti orali che si tramandano da padre in figlio da secoli, senza comunicazioni con l’esterno… Tra questi vi é un mio carissimo Amico, un Comandante-Pilota di navi che tutti conoscete, ma che evito di rendere pubblico perché, come dicono i camoglini, maniman….. che esprime un concetto intraducibile!

SOSTA “NON FOCACCIERA” A SAN LORENZO DELLA COSTA

Isola del Tino - Faro di San Venerio

La tappa successiva non posso definirla tale perché si tratta soltanto della sosta doverosa del marinaio, una specie d’inchino al MARE ed ai suoi abitanti. Alcuni potrebbero definirla “romantica”, ma per chi scrive é un’altra cosa, forse si tratta di una deformazione professionale: del ritorno al passato di navigante, quando venendo da lontano, vedevo la “spazzola” del faro all’orizzonte e sentivo l’odore di casa…

Arrivato tra il “lusco e il brusco” a San Lorenzo della Costa - (300 mt. s.l.m.) - presso il bivio dove l’Aurelia si divide per chi scende a Santa o prosegue per Rapallo, c’é un piccolo spazio per posteggiare. Se il tempo é sereno, da quell’osservatorio speciale si vede il faro di San Venerio situato sull’isola del Tino:

Elevazione 99 m s.l.m. – Ultima costruzione 1884 – Portata 25 miglia nautiche -

Tempo fa, durante una di quelle soste con “vista sul Tino” mi capitò un fatto insolito… Una pantera della polizia mi piombò alle spalle, in un baleno uscirono due militari in mimetica armati di mitra! Era il periodo delle brigate rosse. “Venga fuori con le mani alzate!” – Urlarono -

“Avrò dimenticato di pagare la focaccia…!” – Pensai tra me –

“Mi faccia vedere i documenti! Cosa fa a quest’ora con il binocolo in mano?”

Ridendo gli spiegai il motivo della mia sosta e con una certa ironia scartai la focaccia ancora calda e dissi: “La preferite con o senza cipolla? Potremmo anche stapparci una bottiglia di bianco di Coronata”

Scoppiarono a ridere e quella sosta si concluse con la mia dotta spiegazione delle caratteristiche del faro del Tino:

3 lampi bianchi - periodo 15 secondi

Ultima sosta a Rapallo

Giancarlo Mangini ha scritto:

“I rapallini si dividono, per quel che riguarda la focaccia, tra le Pellegrine e Vivaldi. Il panificio delle Pellegrine si trova sotto i portici di via Garibaldi, è una istituzione a Rapallo; invece il panificio di Vivaldi è nella parte pedonale di via Mameli, quasi sotto al campanile pendente della basilica. Io sono vivaldiano – così ora i pellegrinisti mi odieranno, ma entrambi i panifici sono, a mio parere, al top dell'arte bianca, ma ognuno ha le sue preferenze”.

Giustissimo! Ognuno ha le sue preferenze e se proprio devo dire la mia aggiusterei il tiro in questo modo “diplomatico” ma sincero:

“Apprezzo molto Vivaldi, ma il mio cuore batte per le Pellegrine per la sua location medievale a ridosso del mare e per i tanti ricordi dell’ultima tappa del mio laico Pellegrinaggio mattutino che mi sono rimasti dentro.

Gustare la focaccia calda sugli scogli della passeggiata, con gli spruzzi delle mareggiate in faccia, ha un sapore unico di Riviera che rimane scolpito non solo nello stomaco…”

Un posto del cuore, per i ricordi che evoca, è il sotto portico delle Pellegrine a Rapallo.

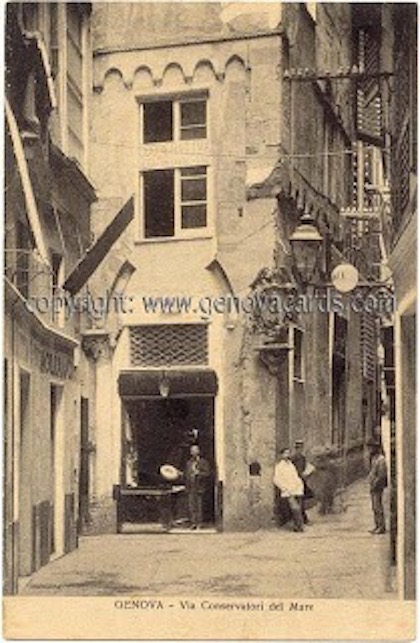

Il panificio Le PELLEGRINE lo si raggiunge facilmente seguendo il profumo della focaccia nell'aria di Caroggio Drito.

Concludiamo con alcune RICETTE per gli appassionati

LA FOCACCIA GENOVESE

Ma la focaccia a Genova non si mangia solo a colazione: ci si ferma a comprarla e si mangia strada facendo come spuntino, è la merenda che si portano i bambini a scuola, sostituisce il pane durante i pasti, sempre presente nei buffet delle feste e per i nottambuli ci sono posti dove dopo la discoteca si trova calda già alle due o tre di notte.

Insomma, è una vera istituzione. E’ una presenza costante, sfornata a tutte le ore.

Inutile dire che ogni genovese ha i propri gusti e di conseguenza il proprio forno e la propria focaccia di riferimento, fermo restando che ci sono alcuni requisiti che una Focaccia con la effe maiuscola non può non avere.

Prima di tutto, se non lascia le dita unte, allora non è lei!

A deve coa d’eujo, deve colare olio, essere ben unta e salata, avere tanti œggi (tanti occhi) cioè tanti buchetti, nè molle nè elastica, ma morbida dentro con il bordo e la superficie croccanti, soprattutto mai e poi mai deve essere troppo alta! in tal caso si chiama marinara.

“Una volta sfornata la focaccia avrà una crosta color nocciola, bianco-avorio nelle occhiature.

Nella parte inferiore deve presentarsi giustamente unta, bianca e dorata. Deve essere alta mediamente due centimetri. L’occhiatura irregolare e profonda con tracce d’olio. Nella parte superiore possono essere presenti alcuni brillantini di sale.

Il profumo deve essere discretamente intenso, di leggera persistenza, non avere sensazioni dolciastre, ma tradire sfumature aromatiche dovute all’olio extravergine di oliva. Al palato è morbida, equilibrata nei gusti fondamentali (acido, dolce, salato), mai gommosa, ma croccante in superficie. Una leggera sensazione di amarognolo, dovuta all’olio, può essere lievemente percettibile. E’ invece chiaramente riscontrabile la sensazione di untuosità.”

La prova del nove comunque è data dalla durata, difficile che superi il giorno dopo, però una buona focaccia fatta al mattino alla sera è ancora mangiabile.

Vi consiglio in ogni caso di consumarla tiepida o comunque entro alcune ore dopo averla sfornata per gustarne appieno la bontà.

Per la focaccia in fondo ci vogliono pochi e semplici ingredienti: farina, acqua, olio d’oliva, lievito, malto e sale.

E’ la lavorazione che fa la differenza oltre alla qualità degli ingredienti, quindi seguite minuziosamente tutti i passaggi che ho descritto in attesa che sia in grado di creare un video.

Se siete abituati ad usare il lievito madre, potete sostituire al lievito di birra circa 150 g di lievito madre, fermo restando che la ricetta DOC riconosciuta della vera focaccia genovese è quella che vi ho scritto sotto.

La durata della lavorazione (dall’inizio dell’impasto all’infornata, comprese le varie lievitazioni) è stimata dal disciplinare in 10 ore (non può comunque essere inferiore alle otto ore), con tolleranze che tengono conto del tempo atmosferico: umidità, temperatura.

La cosa più difficile secondo me è imparare a fare i buchi, perchè ci viene d’istinto farli con la punta dei polpastrelli e delicatamente, invece dobbiamo imprimere con un movimento deciso ed una certa forza tutta l’ultima parte delle ultime falangi.

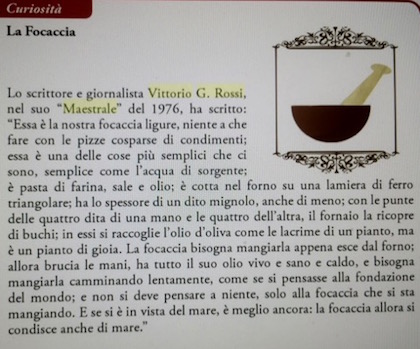

La focaccia ligure

Ricetta di Ezio Rocchi

Ingredienti

Per la biga:

- 500 g di farina Manitoba

- 225 g di acqua

- 5 g di lievito di birra

Per l'impasto:

- 150 g di biga

- 500 g di farina Pizza e Focaccia Molino Grassi

- 300 g di acqua

- 30 g di olio extravergine d'oliva

- 15 g di lievito di birra

- 10 g di malto

- 12 g di sale

Dosi di salamoia per una teglia di 30x40:

- 100 g di acqua salata (55 g di sale in 1 l di acqua)

- 50 g di olio extravergine d'oliva

Istruzioni

- La sera prima preparare la biga che deve fermentare 12/14 ore a temperatura ambiente (18-20°C): impastate brevemente tutti gli ingredienti, circa 4 minuti nell'impastatrice.

- Il mattino dopo iniziate l'impasto con farina, biga, sale, malto ed acqua (tenendone da parte il 5% che andrà aggiunta verso la fine).

- Dopo 5 minuti aggiungete il lievito e successivamente l'olio.

- Dopo circa 8 minuti aumentate la velocità dell'impastatrice ed aggiungete la restante acqua.

- Impastate ancora circa 4 minuti.

- Terminato l'impasto dividete subito senza tempo di riposo in pezzature da 500 g, date una piega e date una forma rettangolare, schiacciando leggermente.

- Lasciate riposare 30 minuti su una tavola infarinata con la chiusura verso il basso.

- Stendete con il mattarello e mettere su una teglia unta con 20 g di olio senza preoccuparsi di coprire tutta la teglia.

- Lasciate lievitare 30 minuti e poi schiacciate e stirate con le mani fino a coprire l'intero spazio della teglia.

- Lasciate lievitare per un'altra ora.

- Spolverate con farina e fate i buchi.

- Per fare i buchi è necessario usare le dita di entrambe le mani che lavorano in parallelo, partendo da un'estremità della teglia per arrivare all'altra. Fate attenzione a non usare solo la punta delle dita ma tutta l'ultima falange!!!

- Versare sull'impasto la quantità indicata per ogni teglia di salamoia ed olio - non preoccupatevi se vi sembra eccessiva - dovete coprire bene ogni buco.

FOCACCIA GENOVESE CON LA CIPOLLA

La focaccia genovese con la cipolla è un’altra squisitezza della nostra città, una variante alla classica focaccia genovese che piace moltissimo anche ai “foresti”. Moltissimi turisti che arrivano a Genova per la prima volta e la scoprono, trovano la focaccia deliziosa, quando qualcuno se entra in confidenza con loro, gli dice che nella versione classica, possono accompagnarla al cappuccino e le facce stupite del turista medio sono sempre divertenti da osservare.

La ricetta della versione con la cipolla che vi presentiamo oggi in collaborazione con I Viaggi del Goloso è un’ altra golosa alternativa alla focaccia classica, una precisazione, la vera focaccia genovese è sottile, unta, con i bucherellini che invitano al morso senza esitazioni, tutte le altre chiamate “focacce” spesse, con bordi improponibili e frequentemente mal cotte, non hanno nulla a che vedere con la focaccia genovese.

LA RICETTA:

Focaccia genovese con la cipolla

Ingredienti:

300 gr. di farina 00

200 gr. di farina manitoba

25 gr. di lievito di birra

250 ml. di acqua

sale

olio d’oliva extravergine

2 grosse cipolle

Preparazione:

Mettiamo sul tavolo la farina 00, aggiungiamo il sale e sopra la farina manitoba, sciogliamo il lievito nell’acqua tiepida e incominciamo a impastare, quando l’impasto risulta amalgamato, lasciamo lievitare coperto per circa 1 ora. Nel frattempo puliamo le cipolle le affettiamo e le mettiamo a bagno in una ciotola con acqua.

Riprendiamo ora l’impasto lievitato e stendiamo la pasta con un mattarello della grandezza della teglia che andremo ad adoperare, ungiamo bene la teglia con l’olio, appoggiamo la pasta stesa, deve essere abbastanza sottile e la lasciamo nuovamente lievitare coperta per circa 1 ora.

Prepariamo ora un’emulsione di olio e acqua in parti uguali e andiamo a cospargere la superficie della focaccia premendo con le dita per formare i famosi buchi.

Scoliamo le cipolle dall’acqua, le condiamo con l’olio d’oliva mescolandole bene e cospargiamo tutta la superficie della focaccia, spolveriamo di sale e mettiamo in forno caldo a 220° per 15 minuti, poi proseguiamo sotto il grill per altri 5 minuti controllando. Sforniamo, lasciamo intiepidire e gustiamo questa prelibatezza …

Le tre fasi fotografiche: prima, durante e dopo la COTTURA

FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO

Ecco come si presenta…

Formaggio fuso al centro di due strati sottilissimi di pasta. Un gusto inconfondibile che l'ha resa celebre in tutto il mondo.

Cos’è la focaccia di Recco

Esistono parecchie versioni di focacce al formaggio, ma quella di Recco è sicuramente particolare, oltre ad essere la più conosciuta e celebrata. Quest’ultima è un prodotto da forno fatto con un impasto di farina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, acqua e formaggio vaccino fresco a pasta molle. A differenza di altre versioni di focaccia al formaggio, quella di Recco è composta di due sottilissimi strati di pasta che racchiudono una farcitura di formaggio fuso, quasi liquido.

La sua forma può variare; potremo così incontrarne versioni tonde, quadrate o rettangolari ma il suo aspetto la rende comunque decisamente riconoscibile. Si presenta infatti particolarmente sottile, con una superficie irregolare punteggiata da bolle, striature marroni e dalla caratteristica fuoriuscita di formaggio. Il formaggio usato era storicamente la prescinseûa, un antico prodotto caseario ligure che, considerato poi troppo liquido e acido, venne sostituito con lo stracchino e la formaggetta. Con la classificazione, il 2 marzo 2012 (è stato riconosciuto dall’Unione Europea il 3 giungo 2013), tra i prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) è stato introdotto l’uso della crescenza di origine ligure, prodotta in valle Stura.

Come si fa - la ricetta originale della focaccia di Recco fatta in casa

La ricetta originale della focaccia di Recco non è affatto difficile da realizzare in casa anche perché si basa su ingredienti molto semplici da reperire e di base della tradizione culinaria italiana.

Ingredienti

- 500 g di farina 00 o Manitoba

- 50 ml olio EVO

- Acqua minerale naturale

- 1 kg di formaggio fresco (es. stracchino)

- sale

Preparazione della focaccia di Recco

1- Su un piano da lavoro di legno iniziare a lavorare insieme gli ingredienti (farina, acqua, olio evo e sale) fino ad ottenere un impasto omogeneo e leggermente colloso.

2- Lasciare a riposare per mezz’ora l’impasto a temperatura ambiente e sotto un panno leggero di cotone.

3- Dopo mezz’ora, prendere una metà dell’impasto realizzato e iniziare a lavorarla con le mani facendola ruotare fino ad ottenere una forma circolare di uno spessore di pochi millimetri (dovrà essere molto sottile, quasi trasparente ma senza buchi).

4- Ungere una teglia cilindrica della dimensione di 60 cm di olio EVO e adagiare la prima sfoglia realizzata sul fondo.

5- Tagliare a pezzetti il formaggio fresco e distribuirlo su tutta la superficie dell’impasto.

6- Prendere la seconda parte di pasta e fare la stessa cosa di prima realizzando una forma circolare.

7- Posizionare la nuova sfoglia sopra al formaggio e schiacciare con le dita i bordi in modo tale da uniformarli ed impedire al formaggio di fuoriuscire dai bordi in cottura.

8- Cospargere di olio EVO e bucherellare leggermente con le dita la superficie.

9- Infornare ad una temperatura elevata di 240°-320° per 4-8 minuti fino a che la superficie non sarà dorata.

Buon appetito! Una porzione di focaccia di Recco (circa 250 g) contiene circa 320 kcal.

Bibliografia:

- Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col formaggio”

- Non di solo pane – La focaccia genovese

- Focaccia con la cipolla – Le ricette di VivaLaFocaccia

- Storia della focaccia di Recco. Consorzio Recco Gastronomia

- La storia della focaccia di Recco-Cultura

- Genova Golosa – Focaccia genovese

- Wikipedia - Focaccia classica di Genova - Focaccia alla genovese - Focaccia genovese.

CARLO GATTI

Rapallo, 13 Giugno 2018

FONS GEMINA - SAN MARTINO DI NOCETO - RAPALLO

FONS GEMINA – RAPALLO

L’ACQUA DI FONTE CI RICORDA LE APPARIZIONI DI MARIA VERGINE…

In molti poeti e scrittori di tutti i tempi aleggia, al di là di ogni dubbio, la suggestione e la malinconia di una devozione filiale per la Madonna, vista come lo Spirito dell’acqua simbolo di vita, Stella del mare, Regina del Cielo corredentrice del Verbo che dà la vita.

Quando appare, la Madonna non di rado lascia dietro di sé una fonte miracolosa. La più celebre è quella di Lourdes, naturalmente, ma ce ne sono di più antiche, come quella di Caravaggio, e di più moderne, come quella di Montichiari, Santuario di Maccio (Como), Madonna dello Splendore (Giulianova), Amore Misericordioso (Collevalenza), Marvicio nel cuore dell’Aspromonte, ma l’elenco sembra infinito perché esce dai confini nazionali per andare in Francia, Polonia, Russia ed oltremare.

LA FINE DELLA SETE NON È BERE A SAZIETÀ,

MA DIVENTARE FONTANA PER DISSETARE ALTRI,

FACENDOSI SORGENTE PER L'ALTRUI ARSURA.

LORENZO PIVA

"NON BISOGNA CHE CESSI LA PIOGGIA PER METTERCI IN CAMMINO. E' BELLO ANCHE BAGNARSI DI ERRORI E RIMPIANTI PUR DI ARRIVARE IN CIMA ALLA MONTAGNA DELLA VERITÀ"

(FONTE NON SPECIFICATA)

Il racconto sulla FONS GEMINA può soltanto iniziare il suo breve viaggio con il ricordo che tutti i rapallesi hanno nel cuore:

Nostra Signora di Montallegro

Dedichiamo la sintesi ai nostri numerosi followers stranieri.

Secondo la tradizione locale la Vergine apparve nel primo pomeriggio di venerdì 2 luglio 1557 al contadino Giovanni Chichizola, originario di San Giacomo di Canevale, frazione del comune fontanino di Coreglia Ligure, di ritorno dal mercato ortofrutticolo di Genova. Giunto nell'entroterra rapallese, nelle proprietà boschive della famiglia di fazione ghibellina Della Torre, all'altezza del monte Letho (conosciuto dai locali come "monte di morte" o "della morte" a causa delle numerose scorribande dei briganti), l'uomo - affaticato dal lungo viaggio a piedi e stremato dal caldo - si addormentò nei pressi di uno sperone di roccia.

All'improvviso, fu destato da un bagliore: al contadino apparve una "dama vestita d'azzurro e bianco e dall'aspetto grazioso e gentile", come testualmente riportò in seguito ai primi popolani e alle autorità civili e religiose accorsi sul monte. La donna pronunziò solo poche parole, che per la comunità cristiana rapallese risuonano ancora vive:

“Va’ e dì ai Rapallesi che io voglio essere onorata qui”

Il Santuario di N.S. di Montallegro

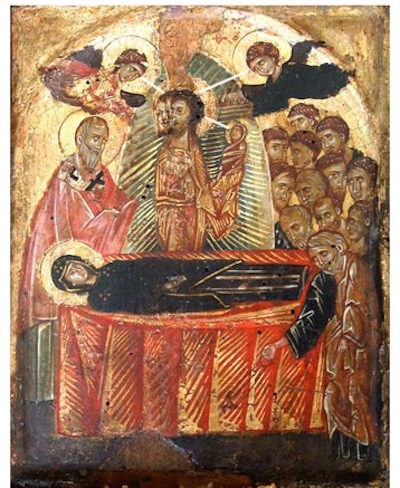

DORMITIO MARIA (Il TRANSITO di MARIA SANTISSIMA)

Per dar prova della "miracolosa apparizione", la Madonna lasciò in dono al contadino un quadretto di “arte bizantina” raffigurante la Dormitio Maria (il Transito di Maria Santissima), da donare alla comunità rapallese. Dopo l'improvvisa scomparsa della "Bella Signora", sulla stessa roccia in cui era avvenuta l'apparizione cominciò inoltre a sgorgare acqua fresca e pura.

FONS GEMINA

Un po’di storia…

Il Prof. Massimo Bacigalupo ce la racconta così:

“L’ultimo capitolo della prima edizione di Rapallo nei secoli (di Pietro Berri-1964, a cura del Comune di Rapallo) è il più ridente e ci porta a San Martino di Noceto alla scoperta della Fons Gémina, monumentino di cui nessuno sembra aveva trattato prima di Berri, il quale ce ne fornisce la storia e ne trascrive e traduce le dotte epigrafi. In realtà questo capitolo è il racconto di una gita lungo la rotabile che sale a Ruta passando per S. Maria, ed è animato da un entusiasmo che ci dice molto sulla personalità di Berri, uomo non facile alle esternazioni sentimentali, ma ben sicuro nei suoi gusti e nelle sue convinzioni, come fermo e autorevole nello stile. Eccolo invece per un attimo confessare fra le righe il suo amore per questa vallata e per la fonte sulla quale ha lasciato traccia un vecchio arciprete latinista, per il quale evidentemente egli prova la simpatia del compagno di studi a distanza di decenni. Inoltre Berri accetta l’ipotesi del Ferretto che nei pressi della fonte, nella Villa Granello, si trovasse un’antica pieve ospite della quale sarebbe morto il Vescovo Onorio fuggiasco da Milano, il giorno 23 febbraio del 570. 1400 e passa anni fa, altro che Rapallo nei secoli! San Martino è intitolata al guerriero e poi vescovo di Tours che proprio in Liguria nel IV secolo avrebbe diviso il mantello con un mendicante.

Camogli: Il mosaico simbolo della STELLA MARIS che guida e protegge i naviganti

Scopriamo che la frazione è sempre stata legata a Camogli per lo smercio dei prodotti agricoli e per la vocazione marinaresca degli abitanti, e che “i Camogliesi avevano ricambiato questa reciprocità di interessi e questa fraternità nell’aspro lavoro sulle tolde sbattute dalle onde, e, ai margini dell’antica via pedonale, occhieggiano tuttora tra il folto della vegetazione, le villette che i vecchi lupi di mare avevano fatto costruire sulle ombreggiate pendici”.

ALBUM FOTOGRAFICO

I due ruscelli gemelli a destra e sinistra s’incontrano formando un piccolo laghetto… la FONS GEMINA

Venendo da Rapallo in direzione Ruta di Camogli, la Cappelletta é situata a circa 300 metri dalla Chiesa di San Martino di Noceto.

Fonte Canala (Fons Gemina)

Nel territorio rapallese, oltre alla chiesa parrocchiale di San Martino di Noceto, è presente un'antica fonte denominata fons gémina realizzata nel 1810 così come testimonia una lapide marmorea in latino; nella nicchia sopra l'arco a sesto acuto è conservata una statuetta della Madonna Coronata di argentei gigli.

Fons Gemina significa, in latino, “fonte gemella” ed è una fonte che trae il nome dalla particolarità che da essa sgorgano due fonti distinte. Essa è, molto probabilmente, di origine romana e risale invece solo al 1810 la struttura a sesto acuto in cui è posta una statuetta marmorea della Madonna.

La fonte è sita a San Martino di Noceto, una frazione di Rapallo che in passato era ricca di noccioli e castagni, da cui dovrebbe derivare il nome “Noceto”.

UN APPUNTAMENTO:

Rapallo: “Fons Gemina”, Concerto alla Fonte a San Martino

Rapallo: “Fons Gemina”, Concerto alla Fonte a San Martino

Da Filippo Torre di “Fons Gemina” riceviamo e pubblichiamo:

A coronamento del suo sesto anno di attività, il Circolo Culturale “Fons Gemina” presenta un evento lungamente atteso e mai realizzato prima: il concerto presso il monumento di cui l’associazione porta il nome.

Nel 2012 i soci fondatori del circolo scelsero infatti la “Fonte Gemella” (“Fons Gemina”, in latino) di San Martino di Noceto per simboleggiare la propria aspirazione a rappresentare un sicuro punto di riferimento nell’ambito del tessuto culturale di Rapallo; nel corso degli anni l’associazione ha voluto quindi rappresentare per la città una vera e propria “sorgente di idee”, così come espresso dal proprio motto.

La Fons Gemina, uno dei monumenti meno noti di Rapallo, è nel contempo uno dei più antichi; esso si trova tra la chiesa millenaria di Ruta e quella di S. Martino di Noceto e il suo aspetto attuale è frutto di una ristrutturazione realizzata nel XVII secolo. La sua origine è tuttavia riconducibile al X secolo, periodo nel quale la fonte viene citata come “speciale” in quanto caratterizzata da due sorgenti perenni gemelle.

Ci è parso quindi che il Concerto alla Fonte fosse il modo migliore per suggellare un anno particolarmente ricco di eventi, incentrato come consuetudine sulla multidisciplinarietà delle proposte.

L’appuntamento, che si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, è fissato alle 17.00 di sabato 19 maggio. Ne sarà protagonista il quartetto d’archi composto da Alessandro Alexovits (violino I), Massimo Vivaldi (violino II), Simona Merlano (viola) e Paola Siragna (violoncello). Il repertorio, incentrato su composizioni di diverse epoche e stili, non mancherà di proporre alcuni dei brani più celebri della storia della Musica.

In caso di pioggia, il concerto si svolgerà presso l’attigua Chiesa Parrocchiale di S. Martino di Noceto.

Vi aspettiamo come sempre numerosi.

Chi scrive, dedicò nel 18.5.2011 un saggio sul sito di

MARE NOSTRUM RAPALLO:

Rapallo: SANTUARIO DI N.S.MONTALLEGRO: Navi, Marinai e la Devozione Mariana

CARLO GATTI

Rapallo, 16 Maggio 2018

LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…

LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…

TRA MITO e LEGGENDA

Dice che era un bell'uomo e veniva,

veniva dal mare... parlava un'altra lingua...

però sapeva amare … (Lucio Dalla)

LA MELORIA

Anche la farinata venne dal mare… un viaggio breve e fu portata da uomini “cazzuti” che sapevano amare anche la buona cucina!

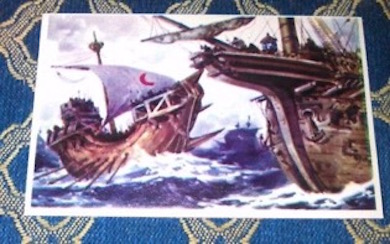

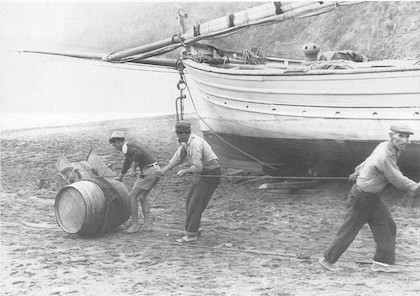

Una leggenda racconta che sia nata per pura casualità nel 1284, mentre infuriava la battaglia della Meloria che vide vittoriosa Genova su Pisa. Si racconta che le navi da guerra genovesi si trovarono coinvolte in una tempesta, ma é più probabile che la nave della farinata genovese sia stata colpita da un colpo di bombarda a pelo d’acqua… in direzione della cambusa. In ogni caso, si verificò una via d’acqua (termine marinaro che sta per falla) e alcuni barili d’olio e sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata.

Ciutòsto che röba avanse, creppa pansa.

(Piuttosto che far avanzare del cibo, mangiamo tutto anche se poi stiamo male).

Non c’era alternativa: morire di fame oppure abbuffarsi su quelle provvidenziali scodelle di purea di ceci, olio e acqua di mare. A questo punto il destino volle che alcuni marinai, miga tanto abbelinae, optassero per una terza soluzione e lasciassero questo composto al sole che asciugandosi si sarebbe trasformata in una strana specie di frittella. Alla fame non si comanda e i marinai si convertirono a quella sconosciuta pietanza scoprendo una nuova ricetta che, per puro caso, diventò famosa a partire dal quel lontano 1284 fino ai giorni nostri.

Venditrice di farinata genovese (inizi ‘800)

Rientrati vittoriosi nei caroggi Genovesi senza sole…, i marinai provarono a cuocere quell’impasto nel forno a legna. Il risultato fu eccellente e venne chiamato “l’oro di Pisa” per deridere i nemici sconfitti…

Secondo un altro “ciaeto storico” (pettegolezzo):

la farinata affonda le sue radici addirittura nell’antica Roma quando le truppe romane occuparono Genova e dintorni.

A quel tempo la farina di grano era considerata un lusso e i soldati preparavano questa pizza rudimentale con un impasto di farina di ceci e acqua, che poi cuocevano al sole, utilizzando i propri scudi come “forni”.

Prendiamo quindi atto che la farinata di ceci (fainà in dialetto) ha navigato, a fasi alterne, per oltre duemila anni da un porto all’altro, anzi da un angiporto all’altro essendo un piatto “povero” ma estremamente gustoso e nutriente che i marinai in franchigia gustavano passando tra i piaceri di un lupanare e l’altro.

Liguria, Toscana e Piemonte sembrano essere le culle della farinata classica per altro conosciuta anche in altre regioni italiane, magari con delle varianti locali vendute come apprezzati street food.

C’è però chi sostiene che i natali di questa specialità non si debbano alla Superba, ma alla Toscana, precisamente a Pisa. La sconfitta dei pisani é dura ancora oggi da digerire… naturalmente noi ci scherziamo! Ma loro no!

Che la farinata non si faccia solo in Liguria è vero, poiché la si prepara anche sulla costa francese, più o meno nei dintorni di Nizza, dove viene chiamata socca. Ma non c’é da meravigliarsi, Nizza é stata genovese fino al 1860. Si può trovare anche nel basso Piemonte, dove é conosciuta come bela cada. Vi propongo una originale testimonianza della mia amica Marilena, torinese di nascita:

"Proprio alla torta verde, sempre reperibile nei forni e in qualche macelleria, è dedicata una festa in concomitanza della fiera del Santo Cristo, che a fine aprile fa rivivere le storiche usanze di Nizza. Dove le sagre sono l’occasione giusta pure per assaggiare la belecàuda, altrimenti acquistabile in alcuni panifici: non è altro che la farinata - con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva - da cuocere in teglie di rame nel forno a legna e servire (come suggerisce il nome) “bella calda”. Esattamente come la serviva Tantì, che nel secolo scorso portava con una bicicletta a tre ruote la teglia con la farinata calda, un “tantì” indicava una porzione ed è diventato il soprannome del venditore ambulante."

Sulla costa della Toscana del nord viene chiamata cecina o torta di ceci.

Nel savonese la si fa anche con farina di grano tenero e viene chiamata farinata bianca.

Fatevi questa domanda: se la farinata si prepara in una regione e in tutte le zone ad essa confinanti, dove potrà essere nata? In attesa della vostra riflessione e di fonti storiche inoppugnabili, una cosa mi pare certa: ovunque sia nata, la farinata in Liguria è tradizione, territorio, cultura e appartenenza. Questo prodotto da forno viene eseguito in maniera eccelsa in tutta la Liguria, ma Genova è la sua città d’elezione.

Consegnata la farinata alla Storia di ieri … entriamo ora nella FARINATA di oggi e vediamo di capire qualcosa della sua “cosiddetta” semplicità la quale, come abbiamo visto, é intrisa di olio d’oliva e acqua salata, ma anche di tanti segreti mai confessati agli estranei della casta dei “sacerdoti” locali, i soli che possano tramandare la tradizione con riti di iniziazione di natura similmente religiosa …

Chissà se funziona ancora così? Ma di sicuro un tempo non lontano era proprio così!

CECI

Amedeo, quando andava per pagelli al largo di Rapallo, portava con sé un residuato bellico: la tanka di una Jeep Willys che riempiva di acqua di mare trasparente; la usava per l’impasto della farinata ma anche per fare il sale domestico, raro da reperire durante la guerra e nel primo dopoguerra.

Amedeo non era un “sacerdote”, ma le fisse per la farinata le aveva eccome … Si sentiva, per esempio, in competizione con il mitico fornâ (fornaio) Ö BANSIN della perla del Tigullio, verso il quale nutriva un complesso di superiorità …

Ogni tanto si partiva per il basso Piemonte, prima tappa Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove si compravano i ceci a seme grosso: il cece di Merella, il migliore del mondo?!? Se li faceva macinare… e si proseguiva per Gavi Ligure; la seconda tappa era dovuta alla scorta di vino bianco che, a suo dire, era l’unico vino in grado di convolare a nozze con a fainà. Secondo la filosofia del suo tempo, questi ingredienti facevano la differenza tra le due benemerite categorie in gara: il professionisti sapienti e i dilettante trìsti e belinoin.

Era dura stargli dietro… ma la farinata che usciva da quel forno a legna, disastrato dalla guerra, mi ritorna regolarmente in sogno ancora oggi!

RICAPITOLIAMO

La ricetta della farinata di ceci (tradizione ligure) possiamo riassumerla così:

E’ una torta salata, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extra vergine d’oliva. La farinata (fainà) é una prelibatezza che viene cotta nel forno a legna, in teglia (testo di stagno ramato), da cui il caratteristico colore dorato che assume con la cottura.

Pochi ingredienti con tanti segreti??? Avviamo l’indagine!

300 gr di farina di ceci

1 litro d'acqua

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale quanto basta

LE VARIE FASI

Dosi

Semplicissime: il rapporto tra farina e acqua deve sempre essere di 1 a 3. Vale a dire che per ogni etto di farina di ceci servono tre etti di acqua. Non dimentichiamo il sale, nella misura di circa un grammo ogni etto di composto: se la somma tra acqua e farina è 400 grammi, saranno necessari circa 4 grammi di sale, o poco meno.

Teglia

Nelle farinaterie si usa una teglia apposita, il cosiddetto “testo”, una grande padella rotonda a bordi bassi in rame stagnato, disponibile anche in versione casalinga con un diametro di 30-32 cm.

Se non avete il testo, potrete rimediare con una teglia da forno a bordi bassi, preferibilmente rotonda. Se invece non siete puristi fanatici della tradizione ma mirate alla sostanza, la classica teglia rettangolare andrà comunque bene.

Impasto

Una volta muniti di teglia e ingredienti, è il momento di passare alla preparazione. Mettete la farina di ceci in un’ampia ciotola e cominciate ad aggiungere l’acqua a poco a poco, sempre girando con una frusta per non formare grumi.

Siete tipi da poche storie? Allora prendete un frullatore a immersione e frullate per qualche secondo: avrete un impasto liscio e vellutato in pochi secondi. Aggiungente quindi il sale.

Per un testo di circa 32 cm di diametro, corrispondente a una teglia rettangolare di cm 40 x 20, le dosi indicative sono di circa 130 grammi di farina, 390 di acqua e 5 grammi di sale.

Riposo

Una volta fatto il laborioso impasto, bisogna farlo riposare, almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.

Durante il riposo, si formerà una sorta di schiuma in superficie: levatela con un cucchiaio, altrimenti brucerà durante la cottura.

Ci siamo quasi

Impasto pronto, riposo effettuato, forno caldo, anzi caldissimo. Non rimane che infornare. Non prima, però, di aver unto la teglia con un generoso strato di olio, dello spessore di circa due millimetri.

Girate bene l’impasto della farinata e rovesciatelo sulla teglia, allo spessore di circa un centimetro o poco più. Girate il tutto leggermente con un cucchiaio di modo da mescolare l’olio della teglia con l’impasto appena rovesciato. Se vi piace, aggiungete qualche ago di rosmarino.

Cottura

Non resta che aspettare: 10-13 minuti in genere sono sufficienti, ma ovviamente il tempo dipende dalla temperatura raggiunta dal vostro forno. Tenete presente che la farinata è pronta quando assume la classica colorazione dorata in superficie. E soprattutto, che non deve essere eccessivamente cotta, ma presentare l’interno ancora morbido e cremoso, e non asciutto e stopposo.

Sfornate e spolverizzate infine con pepe fresco, macinato al momento.

Il Vino

Con la farinata – a base di farina di ceci, olio, sale e pepe, cotta nel forno a legna ben si abbina il Coronata Val Polcevera, vino bianco sapido e fresco.

I consigli del nonno:

Ungi bene la teglia, cala la broda, metti l'olio, batti il fondo e inforna caldo-caldo.

Quando sopra si forma una crosta semidura (croccante) é pronta! Senza muovere la teglia, deve essere ben in piano quando cuoce, altrimenti resteranno zone crude e zone troppo cotte.

Preferiscila appena sfornata, praticamente ustionante e con una spolverata di pepe.

ALCUNI APPROFONDIMENTI NELLA PREPARAZIONE DELLA FARINATA.

LA PAROLA AGLI ESPERTI DI OGGI

"Io faccio la farinata da 17 anni e impasto tutti giorni 25 chili di ceci!"

I requisiti sono: morbida dentro e crespolosa in superfice.

La temperatura del forno deve essere da 300 a 350 gradi.

Il forno dove lavoro e profondo 240 cm. le teglie (testi) sono di 80 cm di diametro. Quindi ne posso infornare anche tre a temperature più alte.

Lo spessore della farinata deve essere 1 cm, poi dipende dai gusti se piace secca o morbida

ALCUNI TRUCCHI

Nelle nostre farinaterie, a seconda dell’area geografica, i legni più adoperati sono il faggio e la quercia. Talvolta il càrpino, ma questo è un prodotto che potremmo definire di scappatoia.

Faggio segato con corteccia

Diversi tipi di legno da usare nel forno a legna

Faggio

· FAGGIO: +fiamma / -brace. Ottimo rapporto qualità prezzo

Quercia

· QUERCIA: +brace / - fiamma. Fa una bella fiamma all’inizio poi lentamente si abbassa e trasforma in brace. La brace mantiene il calore a lungo.

· ULIVO: +brace +fiamma. Introvabile molto raro e caro.

· CARPINO Alternativa a basso costo al legno di quercia.

LEGNA DA NON USARE: Pioppo e Castagno perché scoppiettano, pezzetti di braci ardenti potrebbero finire sulla farinata durante la cottura, questa è legna da camino.

ABETE, PINO E RESINOSE contengono resine tossiche, inoltre trasferiscono odori estranei ai prodotti in cottura.

- È meglio adoperare legno italiano e se possibile con origine certificata, meglio ancora se fornita in un sistema di autocontrollo.

- Se serve fiamma molto vivace la legna di faggio va preferita a quella di quercia.

- Viceversa se occorre una brace più longeva e una fiamma meno incisiva l’ideale è la quercia;

- Prediligere legni stagionati almeno 8 mesi.

Il potere calorico del faggio a zero umidità è pari a 4.456 kcal/kg ma:

- 15% di umidità 3700 kcal/kg;

- 30% di umidità 2940 kcal/kg;

- 50% di umidità 1930 kcal/kg;

Carlo GATTI

Rapallo, Mercoledì 9 Maggio 2018

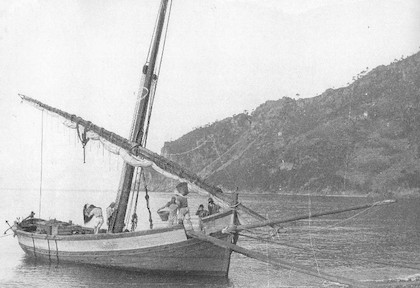

O LEUDO - Fiorenzo Toso

O LEUDO

di

(Fiorenzo Toso)

Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì son stæto mainâ. Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì ò visto de tære lontañe, de dònne mäveggiose, e delongo m'assunnavo quelle træ fasce d'oivi derê a-a casa, che a mæ moggê scua e stondäia a mandava avanti quande mi navegavo.

Mæ poæ o m'à mostrou comme se deve scigoâ pe ciammâ o vento quande gh'é bonassa, e comme s'à da pregâ pe tegnî lontan e dragoñe, e coe de vento.

Oua che son chì, vegio, desnavegou, e che a mæ dònna a l'é mòrta, e e fasce di oivi son in zerbo, oua che i mæ figgi no navegan, ma tëgnan i stabilimenti da bagni pe-a demoa di foresti, oua che i mæ nëi parlan unna lengua che no capiscio, a coæ do mâ ghe l'ò delongo into sangue, a me s'inscia drento tutte e vòtte che vaggo à giandonâ in sciâ mæña, co-i atri dötræ da mæ etæ che se rebellan ancon pe-i caroggi do paise.

A-i nòstri tempi s'andava à veia. I capitagni braggivan i comandi in bon zeneise, giastemmando San Pê, e i peneixi portavan l'anelletta à l'oegia. S'arrivava à un pòrto e subito s'andava à beive pe scordâ e træ fasce e a moggê stondäia, ma intanto l'indoman l'ea pægio, e no gh'ea ninte da fâ. Unna vòtta, à Scingapore, mi e un de Carlofòrte emmo provou à fummâ l'eubbio, no ve diggo, paiva d'ëse in sce unna nuvia. N'an attrovou a-a mattin int'un caroggetto, sensa unna palanca, mezi nui e con un mâ de testa da scciuppâ. O capitagno, un de Camoggi, o ne l'aiva dito de no stâse à fiâ di cineixi, che son de gente gramme. Na che no son de gente gramme, no son miga pezo di atri. O l'é de naätri mæximi che no se doveivimo fiâ.

Pan cöse lontañe, e intanto pâ vëi... A-o Cao d'Orno, unna vòtta, mi e un compagno emmo visto unna dònna pescio. Segùo, a pâ unna föa, ma intanto mi l'ò vista, a l'ea nùa, de d'ato a l'ea pægia à unna dònna e de sotta a l'aiva a coa verde, co-e scagge e tutto.

Dixan che i mainæ, de stâ delongo pe mâ, no capiscian ciù ninte, veddan de cöse che no ghe son, se imaginan de istöie. O giorno dòppo, a borrasca a n'à streppou a veia grande, e quello mæ compagno lì o l'é cheito in mâ. Mi diggo ch'a l'é stæta a dònna pescio ch'a l'à vosciuo con lê. Ò insomma, l'é megio credde coscì, che pensâ ch'o segge mòrto apreuvo à un corpo de vento. Unna föa. E a saià ben unna föa, ma quante vòtte, inte quelli giorni, no me ghe saieiva bollou mi ascì in mâ, sensa quella föa?

À Bonnesaire andavimo delongo à mangiâ da un do paise ch'o l'aiva unn'ostaia donde favan o pesto, o menestron e a fainâ co-a säçissa. Mangiavimo, beveivimo, e in sciâ fin se metteivimo à cantâ e pagavimo coscì, à son de tralalleri, e i zeneixi de lazzù vegnivan à sentîne fin d'in fondo a-a Pampa.

Regòrdi. Ma no se peu vive solo de regòrdi. Oua mi, o Ciomê e o Dria emmo attrovou un leudo abbandonou into cantê do sciô Tasciæa, quello ch'an da cacciâ zu pe fâghe un atro stabilimento da bagni.

O l'é un bello leudo, ma dev'ëse ciù de vint'anni ch'o l'é lì, da quande o cantê o l'à fæto baracca: beseugnieiva cangiâghe o fasciamme, l'erboo meistro o l'é inte tanti tòcchi e o cöpresso se l'an portòu via. Emmo attrovou fiña e veie, ma son meze mangiæ da-i ratti. Seguo, à repessâle comme se deve, dovieivan ancon tegnî o vento.

Gh'emmo pensou, mi co-i atri doî. À dâghe recatto, o se porrieiva mette in mâ de lengê. O l'à unna bella armatua, nervosa, o l'à di scianchi comme unna figgia à sezz'anni. O n'asbrivieiva fin à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resäto. Ma niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Vernassa, dove o Dria o gh'à di pænti, a-a Bordighea, donde gh'é un mæ amigo, quello ch'o parlava co-i draffin e ch'o sunnava a tromba de succa. S'o l'é ancon vivo.

D'arescoso da-i figgi, tutti e trei emmo levou i dinæ d'in banca. Pöca cösa. Quello ch'aivimo guägno o l'é partio tutto, tòsto tutto, pe tiâ sciù a famiggia, pe dâghe da mangiâ, pe fâli studdiâ. E niatri lonten, à Caracas, à Hong Kong, à San Francisco, tanto che no an fæto in tempo à conoscine, i nòstri figgi.

O sciô Tasciæa o leudo o ne l'à regallou. O l'é mezo feua de testa, meschinetto, ma o l'à capio pægio: lê ascì o l'à navegou, o l'é stæto capitagno. Pöi o l'à averto o cantê e o s'é misso à fâ e barcasse pe-o pòrto de Zena, into momento che e barcasse no servivan ciù à ninte. Sò moggê co-o figgeu a se n'é anæta con un milaneise, un ch'o l'à un abergo à Sanremmo, e lê o l'é arrestou mezo alloou, o no s'é mai ciù repiggiou: oua o l'à tòsto novant'anni. Sò figgio o l'é cresciuo, o l'é vegnuo a-o paise l'anno passou e o gh'à fæto firmâ di papê. Coscì caccian zu quello che resta do cantê e ghe mettan di atri bagni, Bagni Paradiso, Bagni Sole e Mare, chi ô sa.

Co-i dinæ ch'emmo levou d'in banca cattiemo e cöse che serve pe dâ recatto a-o leudo. Beseugna trovâ i erboi – emmo zà parlòu co-o bancâ do caroggio drito, ch'o l'é stæto meistro d'ascia –, sarsî e veie, cartezzâ, vernixâ, desentegâ i ratti.

No finiemo sens'atro avanti d'ëse mòrti, mi, o Ciomê e o Dria. E se mai fescimo in tempo, no aviëscimo sens'atro ciù a fòrsa nì o bon d'avaâ o barco, de fâlo navegâ, de stâ apreuvo a-a rotta.

Ma de regòrdi solo no se peu vive. De föe, de seunni manco. E sto leudo o no l'é un seunno, o l'é bon legno saxonou, che à dâghe recatto o n'asbrivieiva à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resato. E niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Nöi, dove o Ciomê o l'à di amixi, a-o Tellâ, dove gh'é quello mæ coxin, quello ch'o l'addomestega i öchin e ch'o tia de cotello comme un singao. S'o l'é ancon vivo.

Alessandra Cutrì intervista Fiorenzo Toso

Docente di Linguistica generale presso l’Università di Sassari, Fiorenzo Toso è linguista e dialettologo specialista dell’area ligure, redattore principale del Vocabolario delle Parlate Liguri (1985-1992, 4 voll.) e autore della Letteratura genovese e ligure (1989-1991, 6 voll.), del volume Gli ispanismi nei dialetti liguri (1993), della Storia linguistica della Liguria (1995), della Grammatica del genoveseDizionario etimologico storico tabarchino (2004) e della Grammatica del tabarchinoXeneises. La presenza linguistica ligure in America Meridionale (2006), de La letteratura ligure in genovese e nei dialetti locali. Profilo storico e antologia (2009, 7 voll.), del Piccolo dizionario etimologico ligure (2015), per citare solo alcuni lavori maggiori. Fra le altre cose, si occupa anche di plurilinguismo (Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente, 2006), di fenomeni di insularità e di contatto linguistico (Linguistica di aree laterali ed estreme. Contatto, interferenza, colonie linguistiche e «isole» culturali nel Mediterraneo occidentale, 2008), di minoranze linguistiche (Le minoranze linguistiche in Italia, 2008; La Sardegna che non parla sardo. Profilo storico e linguistico delle varietà alloglotte. Gallurese, Sassarese, Maddalenino, Algherese, Tabarchino, 2012) e di etimologia (Parole e viaggio. Itinerari nel lessico italiano tra etimologia e storia, 2015). (1997), del (2005), del volume

A oltre 150 anni dalla nascita dello Stato italiano i dialetti stanno perdendo terreno a causa di cambiamenti politici ed economico-sociali che hanno portato all’emergere della lingua italiana mentre, a livello globale, si assiste parimenti al “trionfo” dell’inglese. L’aumentata mobilità delle persone, la diffusione di internet e la maggiore istruzione nell’epoca della globalizzazione portano spesso i parlanti ad allontanarsi dalle lingue originarie (in particolare dai dialetti) e ad “appiattire” le loro potenzialità comunicative nell’uso di un unico idioma dotato di maggior prestigio; si tratta, forse, di una tendenza ciclica e storicamente inevitabile. Mettere in atto misure di tutela dei dialetti è possibile e necessario? Potrebbe rivelarsi un’azione forzata, antistorica e regionalistica?

Ho iniziato a occuparmi del patrimonio linguistico ligure nel 1976, quando avevo circa 15 anni, raccogliendo le parole del genovese parlato al mio paese d’origine per quello che sarebbe diventato il Vocabolario delle parlate liguri, di cui divenni in seguito redattore. Ricordo il titolo di un articolo di Manlio Cortelazzo su una rivista locale, a sostegno dell’iniziativa: “Un’impresa urgente: salvare i dialetti”. Infatti, a quell’epoca, i linguisti e i sociologi – nel quadro di una certa temperie culturale – preconizzavano la scomparsa nel giro di pochi anni delle parlate locali. Siamo al 2017, e per quanto mi riguarda ho ancora molte occasioni di trascorrere ore discorrendo in genovese con persone di ogni età, genere, formazione e livello culturale. Attenzione, questo non significa che non ci sia una crisi – di uso, di funzionalità, di “immagine” se vogliamo – delle parlate locali, ma mi sento anche di dire che fare della sprachprognostik sui processi di obsolescenza linguistica non è facile, e che occorre essere molto prudenti nella valutazione dei fattori che possono contribuire a generarla. L’informatica, ad esempio: avrà pure contribuito a espandere lo spazio dei codici standardizzati di più larga diffusione – dalle lingue nazionali all’onnipresente inglese – ma è anche un veicolo potente e democratico di diffusione per qualsiasi altra lingua o dialetto. Oggi, attraverso i social, i siti dedicati ecc., un testo, un video, una trasmissione in una lingua di minor diffusione possono arrivare a un pubblico ampio, e con costi limitati. Più in generale: in giro, e per tanti motivi che sarebbe ozioso ripetere, c’è evidentemente una “domanda” di territorialità linguistica, che si manifesta in varie forme, dall’enfatizzazione della componente diatopica nell’uso dell’italiano a fini connotanti (è tutto un fiorire di comici con inflessioni locali, di insegne, denominazioni di prodotti, magliette che riportano parole “tipiche”, ecc.) fino a diverse forme e proposte di “recupero” di tradizioni linguistiche più genuine. Riguardo a quest’ultimo aspetto, i problemi che si pongono sono decisamente complessi. Anzitutto, rifacendomi alla domanda, in linea di principio eviterei di associare sempre e comunque un’eventuale prospettiva antistorica (e le relative forzature) alle manifestazioni in sé di una impostazione “regionalistica”. Comunque la si pensi, il regionalismo non è necessariamente antistorico, è un rispettabile atteggiamento politico e amministrativo, e il dibattito relativo riguarda in generale, attraverso letture complesse e dalle più svariate prospettive ideologiche, le diverse società occidentali. Ciò vale anche sotto l’aspetto dei patrimoni linguistici: persino un paese di grandi tradizioni centralistiche come la Francia parla oggi di “langues de France” come concetto esteso alle varianti dialettali (picard, champenois, gallo…), promuovendone anche lo studio accademico per singole realtà (cosa che in Italia ad esempio non viene fatta, raccogliendo questo tipo di interessi sotto la generica formula della “Dialettologia italiana”); e che nella corretta gestione del patrimonio storico-culturale dei territori siano anche implicati, quando ci sono, gli elementi di originalità linguistica, non mi pare di per sé un fatto scandaloso o eversivo. Di recente ho curato a Genova una mostra storico-documentaria sul genovese, che ha riscosso un notevole interesse di pubblico e di critica e ha contribuito, credo, ad avviare la riflessione anche su alcuni dei temi che stiamo discutendo. Bene, l’unica contestazione, del tutto fuori luogo e come tale generalmente percepita, è stata quella di uno storico della lingua e accademico della Crusca che ha trovato da ridire sul sottotitolo della manifestazione (Il genovese. Storia di una lingua), considerandolo lesivo del prestigio dell’italiano e… potenziale veicolo di promozione di un bilinguismo inglese-dialetto ai danni della lingua nazionale! Rendiamoci conto che se il livello di riflessione su questi temi rimane ancorato a queste forme di strumentalizzazione e di provincialismo reazionario, sarà sempre problematico impostare una riflessione seria sul tema della pluralità linguistica di un paese in cui, oltre tutto, le forme del multilinguismo vanno continuamente riformulandosi. Ammettiamo piuttosto che in Italia l’interesse per questi temi è stato cavalcato più facilmente da una certa area politica: ma aggiungiamo anche che un certo atteggiamento intellettuale, che riflette anche la difficoltà della cultura nazionale a convivere col “problema” del proprio policentrismo, ha fatto di tutto per consegnare, legato mani e piedi, il tema della regionalità (non solo linguistica) a quel contesto politico. Quanto al fatto se sia necessario o meno, e in che misura possibile, “tutelare i dialetti”, anche qui la risposta è per forza di cose articolata. Necessario: se si ammette che le forme della diversità linguistica sono un bene culturale e un elemento di ricchezza (non soltanto in termini espressivi o connotanti: penso anche ai vantaggi cognitivi del bi- e plurilinguismo ad esempio), la risposta dovrebbe essere implicita. Trovo però tremendamente ipocrita che nel momento in cui si formulano opinioni del tipo “il dialetto è una ricchezza, una risorsa” e così via, non si ammetta l’opportunità, almeno in astratto, di promuoverne la conservazione come si fa per qualsiasi altra risorsa, naturale, monumentale, culturale e così via. Possibile: la pianificazione linguistica ha cessato da tempo di essere un’opinione, è a tutti gli effetti una rispettabile branca della linguistica: di impossibile, in sé, non c’è nulla. Il punto è semmai un altro, nel momento in cui si manifesti una volontà condivisa e diffusa di approdare a questa tutela (cosa che del resto non è né scontata, né attuale): si tratterebbe di verificare i tempi, i modi e gli obiettivi, e di capire anzitutto cosa può significare la “tutela del dialetto”. L’uso parlato, che è anzitutto legato alle scelte e alla consapevolezza dei locutori? La sua rappresentazione identitaria, che di per sé è un guscio vuoto in mancanza di una pratica diffusa? La memoria storica attraverso la promozione degli studi, che è in ogni caso propedeutica allo sviluppo di qualsiasi altra iniziativa? Insomma, la risposta è aperta.

A che punto è la politica sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia? A quante lingue si può applicare e cosa resta ancora da fare? Su quali basi una lingua è definita “minoritaria” e quindi da tutelare? Penso, ad esempio, al caso del brigasco.

Con questa domanda ci riallacciamo ad alcuni dei temi sfiorati nella risposta precedente: il disagio tutto italiano per le problematiche del plurilinguismo e del policentrismo, che rappresentano da sempre altrettanti elementi costitutivi della realtà culturale del paese, si è manifestato in maniera particolarmente evidente proprio attraverso il fallimento della politica di tutela delle minoranze linguistiche. Prevista dalla Costituzione, raccomandata dalle istituzioni europee, essa riguardava storicamente, dal dopoguerra, le sole minoranze “nazionali”, ossia quei gruppi di popolazione che percepiscono la propria alterità linguistica in rapporto a un diverso senso di appartenenza culturale e nazionale, per di più sancito da accordi interstatali: i sudtirolesi (ed estensivamente i ladini della provincia di Bolzano), i valdostani, gli sloveni delle province di Trieste e di Gorizia. La legge 482 del 1999 è giunta con un clamoroso ritardo a “tutelare” un gruppo di altre “lingue” (ma più correttamente si sarebbe dovuto parlare di tutela dei parlanti, e dei loro diritti linguistici), scelte in base al criterio della distanza “genetica” dall’italiano, e senza tener conto delle implicazioni sociolinguistiche relative a ciascuna di esse. Da un lato quindi si è effettuata una selezione quanto meno arbitraria all’interno del panorama linguistico nazionale (friulano sì, veneto no; algherese sì, tabarchino no), dall’altra si è deciso, ad esempio, che minuscole comunità di parlanti dialetti germanici, ellenici o albanesi andassero in linea di principio “tutelate” alla stessa stregua e con le stesse modalità della compatta maggioranza etnica altoatesina, presso la quale la coufficialità con l’italiano riguarda una lingua di solidissime tradizioni culturali e amministrative. Questa idea di creare lingue a tavolino non è molto diversa dalle ipotesi – magari bollate come reazionarie ed eversive – di chi propone di standardizzare una “lingua piemontese” o una “lingua napoletana”, ma ha significato mettere a posto la coscienza delle istituzioni statali, ossificando un panorama linguistico in larga parte impreparato a tutto questo, e aprendo nei casi più controversi ulteriori elementi di disagio: l’urgenza di disporre di una lingua sarda o di una lingua occitana è diventata così l’alibi per forzare processi gestiti spesso e volentieri da minoranze attive ed élite politico-culturali, a discapito della volontà dei parlanti e di un sereno confronto sul opzioni possibili; al contempo, la gestione delle relative risorse (peraltro in progressivo calo nel corso degli anni) è diventata spesso e volentieri appannaggio di quanti, di tali processi, si sono fatti proponenti ed artefici. D’altro canto, queste forme di “ufficializzazione” non hanno dato, come del resto era logico aspettarsi, risultati concreti in termini di inversione del trend negativo che caratterizza l’uso delle lingue ammesse a tutela; per di più, isolate dal contesto plurilingue di cui sono storicamente parte, esse hanno finito per essere percepite come feticci identitari prima che come strumenti di comunicazione, restando quest’ultima prerogativa affidata all’italiano o ad altri idiomi concorrenti: nelle valli del Piemonte occidentale ad esempio, il carattere “occitano” dei dialetti locali viene molto rappresentato, a fini prevalentemente turistico-commerciali e latamente politici, ma la gente continua a usare prevalentemente l’italiano o il piemontese, e altrove non pare proprio probabile che il finanziamento di questa o quell’iniziativa didattica o amministrativa, per quanto volenterosa, farà nel tempo recuperare locutori al dialetto walser di Formazza o alla parlata albanese di Villa Badessa. Mancando, inoltre, una qualsiasi forma di vigilanza sui processi di riconoscimento e auto-riconoscimento delle comunità (meglio, delle amministrazioni) che intendevano dichiarare la presenza sul loro territorio della lingua minoritaria, si è verificata una vera e propria corsa all’auto-certificazione, dagli esiti a dir poco grotteschi. Per fruire di possibili finanziamenti, decine di comuni di solide tradizioni dialettali piemontesi, calabresi, venete e così via si sono dichiarate di volta in volta “occitane”, “grecofone”, “germanofone” o “ladinofone”, col risultato di sovvertire gravemente, anche in termini percettivi, il panorama linguistico locale: dai comuni dell’Isola d’Ischia che hanno cercato di farsi passare per centri di lingua tedesca (sembra una battuta di Totò, e invece non lo è) al caso appunto del brigasco, un dialetto inequivocabilmente e riconoscibilmente ligure, come tale noto al mondo degli studiosi (oltre che nella tradizione locale), ma scandalosamente “promosso” dal giorno alla notte al rango di varietà “occitana”. Questo caso in particolare, proprio per le reazioni che ha suscitato nel pubblico e tra gli studiosi, è forse l’esempio più tristemente noto (ma tutt’altro che isolato) dei fenomeni di malcostume amministrativo connessi con la 482. A quasi vent’anni dalla sua approvazione, quindi, questa legge per molti aspetti scandalosa andrebbe profondamente modificata – come opzione minima – o, preferibilmente, sostituita con provvedimenti nella cui formulazione siano coinvolti linguisti e giuristi competenti, che chiariscano anzitutto cosa si debba intendere per “tutela”, tenendo conto della varietà delle situazioni coinvolte (e di quelle rimaste fuori, spesso in maniera palesemente discriminatoria, dall’ammissione ai benefici di legge), del contesto interlinguistico complessivo in cui si manifesta l’alloglossia, e di altri parametri a vario titolo decisivi per una corretta applicazione di una “politica” linguistica che guardi anche alle più aggiornate esperienze internazionali in materia.

Fra le lingue minoritarie parlate sul suolo italiano vi è il tabarchino, idioma presente a Calasetta e Carloforte, in Sardegna, e nato dal genovese in epoca tardo-medievale per necessità di comunicazione legate agli scambi commerciali sulle sponde del Mediterraneo. Quale altra lingua ha contribuito alla formazione del tabarchino e quanto esso si è differenziato nel tempo rispetto al genovese moderno? Esistono isole genovesi al di fuori dell’Italia oggi?

Il caso del tabarchino è per l’appunto rappresentativo dei deficit e degli insuccessi della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Tipico e riconosciuto esempio di eteroglossia, caratterizzato da percentuali d’uso della varietà locale che sono tra le più alte in assoluto in Italia, il tabarchino è stato oscenamente “dimenticato” nell’elencazione delle varietà ammesse a tutela perché considerato la variante di un “dialetto italiano” qual è il genovese. Le perplessità dei linguisti e dei giuristi, che hanno prodotto una ormai ricca letteratura in proposito, non sono valse finora a fare approvare i diversi emendamenti con i quali si è cercato di rimediare a questa incresciosa situazione, che vede anche il paradosso di due soli comuni in tutta la Sardegna privi di una qualche forma di valorizzazione del loro patrimonio linguistico (essendo il sardo e il catalano di Alghero ammessi a tutela), per quanto il tabarchino sia poi correttamente menzionato dalla legislazione regionale. Le comunità tabarchine attuano peraltro da anni forme efficaci di auto-tutela, che ne fanno anzi un modello rappresentativo di difesa “dal basso” della specificità linguistico-culturale locale: tuttavia, la mancata copertura legislativa, oltre a impedire l’accesso ad adeguate risorse, rappresenta una palese e inaccettabile discriminazione, ai limiti dell’incostituzionalità, una volta che nel bene o nel male la categoria degli idiomi ammessi a tutela preveda, tra i criteri di “selezione”, le prerogative dell’insularità linguistica. D’altro canto il tabarchino rappresenta in termini culturali una varietà riconoscibilmente “altra” anche rispetto al genovese, essendo il portato di un processo di immigrazione in Sardegna verificatosi nel corso del sec. XVIII a partire dagli stabilimenti liguri in Tunisia, risalenti a loro volta al Cinquecento. Le vicende per certi aspetti romanzesche della diaspora dei tabarchini dalla loro sede originaria su un isolotto al largo della costa africana, fanno del loro idioma un caso pressoché unico di conservazione e attualizzazione di una parlata che, dopo aver goduto nel tempo di prerogative importanti anche in termini comunicativi internazionali (come varietà dell’uso commerciale tra europei e tunisini) continua a esercitare oggi una funzione essenziale di riconoscimento collettivo all’interno delle comunità presso le quali la è diffusa. Vero è peraltro, che, proprio per la sua antica funzione di lingua commerciale, ancora vitale in Tunisia durante tutto l’Ottocento, il tabarchino non si è differenziato molto dal genovese, continuando fino a tempi relativamente recenti ad aggiornare i propri esiti fonetici, morfologici, sintattici e lessicali alla varietà metropolitana. Quel che fa del tabarchino una lingua a sé rispetto al ligure continentale sono quindi le peculiarità ambientali e culturali, tra Africa, Spagna e Sardegna, che hanno determinato il suo indissolubile legame con una cultura “altra”, meticcia, frutto di apporti molteplici e complessi, ben riconoscibile nel contesto sardo e italiano per le proprie peculiarità, tanto che l’eredità storica tabarchina è oggi candidata ad assumere il ruolo di patrimonio immateriale dell’umanità secondo la classificazione dell’UNESCO. Diverso è il caso di altre varietà liguri “trapiantate” fuori dall’area d’origine, come il bonifacino della Corsica meridionale, che rappresenta uno stadio prossimo al genovese duecentesco, o il monegasco, che è oggi la lingua nazionale del Principato di Monaco, frutto di un’immigrazione dalla Riviera di Ponente verificatasi durante il Trecento. Sono questi gli scampoli di quella che fu una presenza linguistica distribuita lungo le coste mediterranee e del Mar Nero nel corso della secolare esperienza mercantile dei genovesi, una presenza ben attestata sia dalla documentazione scritta (trattati politici e commerciali, atti legislativi ecc.), sia dalle sopravvivenze, soprattutto lessicali, di elementi liguri in diverse lingue e dialetti di quest’area estesissima: dal neoellenico dell’isola di Chio (la Scio dei Genovesi) allo yanito di Gibilterra (una varietà andalusa di contatto con l’inglese, in cui gli affioramenti lessicali liguri sono dati dalla presenza di una forte componente ligure sul territorio della colonia britannica); dai dialetti urbani della Corsica a quel che resta del figoun trapiantato in Provenza nel corso del sec. XV. Né va dimenticata l’esistenza di una componente ligure importante nel lessico dello spagnolo popolare rioplatense, il cosiddetto lunfardo, come risultato di un’immigrazione in America Latina che ha lasciato tracce di un uso comunitario del genovese, in parte ancora vitali, soprattutto sul versante pacifico del subcontinente.

La diffusione dell’inglese a livello internazionale ha reso questo idioma lingua veicolare moderna; nel periodo dell’Alto Medioevo, però, e per tutta l’età moderna, alcuni volgari italiani (come già visto, ad esempio, il genovese) e in seguito l’italiano e lo spagnolo, furono il codice privilegiato di comunicazione nei porti del Mediterraneo, spesso in forma di lingua franca, una sorta di pidgin fatto di elementi provenienti dalle diverse parlate delle popolazioni che entravano in contatto. Quali sono le nostre conoscenze su questa lingua franca, quali le fonti e le testimonianze? Quale fu l’apporto a questa lingua franca dell’arabo e del turco?

La lingua franca mediterranea è quello che si potrebbe definire un autentico phantôme terminologique, nel senso che al concetto tutto sommato ben definito che vi si accompagna (in estrema sintesi, un idioma semplificato destinato alla comunicazione interetnica tra popolazioni che parlano lingue geneticamente distanti) non si accompagna in realtà una documentazione storica sufficiente a confermarne la tipologia e persino la stessa esistenza storica. Anche il nome di questo “oggetto” risulta sfuggente da un punto di vista semantico (lingua dei “franchi”, ossia degli occidentali, o lingua “franca” in quanto scorrevole, semplice? o tutte e due le cose?), e ricompare in situazioni e contesti storici diversi, dall’Adriatico all’Africa settentrionale in età moderna, in maniera assai più labile in Oriente durante il medioevo, poi in Grecia tra Ottocento e Novecento, lasciando intendere che sotto la denominazione di “lingua franca” si celino in realtà forme di espressione assai differenti tra loro. D’altronde, le fonti che lo descrivono come un “italiano parlato male” utilizzano una formula che, oltre ad essere generica, viene parimenti utilizzata per indicare diversi idiomi italoromanzi utilizzati come lingue commerciali e coloniali (ad esempio, per un viaggiatore francese del Cinquecento, è “un italien corrompu” il genovese di Chio), mentre gran parte delle (presunte) attestazioni dirette di questo idioma, frutto in realtà di elaborazioni letterarie (da Molière a Goldoni) ripetono costantemente una fraseologia stereotipata, fatta di verbi all’infinito, di formule di cortesia e poco più. Elementi morfosintattici attribuibili a una modalità pidginizzante mancano invece nella documentazione riconducibile a situazioni di effettivo contatto tra parlanti le diverse lingue neolatine e varietà semitiche, come le lettere di schiavi europei ai tempi della corsa barbaresca, o la documentazione relativa a Tabarca, l’unica stabile comunità “europea” sulle coste dell’Africa settentrionale. La mia impressione quindi – ma è soltanto un’impressione sia chiaro – è che il concetto di lingua franca celi una realtà tanto complessa quanto difficilmente definibile, in cui potevano integrarsi di volta in volta l’uso interetnico di vere e proprie varietà romanze (come quello del genovese in Tunisia, ben documentato tra Quattrocento e Ottocento), modalità rudimentali di apprendimento dell’italiano da parte di arabofoni o turcofoni, forme di comunicazione basate sulla commistione di codice e sull’interferenza tra diversi idiomi romanzi, e così via. Non parlerei quindi di una vera e propria “lingua” nel senso di varietà riconoscibile e riconosciuta rispetto ad altri idiomi geneticamente affini, e neppure di un pidgin stabilizzato, quanto di un insieme di modalità di comunicazione, caratteristiche soprattutto, nel periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento alla prima metà dell’Ottocento, dell’incontro e del confronto verificatosi nel panorama politico-culturale, davvero complesso, delle antiche reggenze barbaresche, col prevalere di modalità genericamente “italianizzanti” tra Algeri e Tunisi, e “ispanizzanti” verso il Marocco; del resto, l’unico repertorio ampio di “lingua franca”, un dizionarietto del 1830 a uso delle truppe francesi in Algeria, suona di estrema (e per certi aspetti tardiva) stilizzazione di un fenomeno assai più labile nelle sue manifestazioni. Quanto e cosa questo insieme di situazioni abbia lasciato in eredità alle lingue dell’Africa settentrionale e del vecchio Levante è difficile dire: certamente il lessico dell’arabo maghrebino, del turco, del greco e di altre varietà “mediterranee” è ricco di italianismi, ispanismi, venetismi, genovesismi, provenzalismi, francesismi e così via, non meno di quanto turcismi e arabismi siano presenti nelle varietà neolatine della sponda settentrionale del Mediterraneo, ma ciò non assicura necessariamente l’esistenza di un tramite rappresentato dalle modalità pidginizzanti della lingua franca. Il quadro così delineato ridimensiona un po’, in ogni caso, alcune teorie suggestive, come quella sull’origine monogenetica dei pidgin, che sarebbero nati, secondo alcuni studiosi, dal trasferimento dell’ossatura morfologica semplificata della “lingua franca mediterranea” lungo le coste della Guinea, subendovi una rilessificazione in senso portoghese. Non è chiaro tra l’altro, a mio modesto avviso (anche ad attribuire una decisiva importanza all’interazione ligure-lusitana lungo le coste dell’Africa atlantica ai tempi della tratta degli schiavi, secondo una suggestiva lettura, tra gli altri, di Germán De Granda), il contesto storico-culturale in cui si sarebbe verficato tutto ciò, mancando soprattutto una sostanza documentaria in grado di instaurare affinità specifiche tra la “lingua franca” mediterranea (oggetto sostanzialmente sconosciuto) e i pidgin africani e americani.

Quale influenza ha avuto il genovese, lingua di una delle repubbliche marinare, sull’italiano e sui dialetti: in quali parlate del suolo italiano, ad esempio, la sua presenza si avverte di più e quali sono gli ambiti semantici?