TORRE MARCONI - SESTRI LEVANTE

TORRE MARCONI

SESTRI LEVANTE

Il 15 giugno 1927 Guglielmo Marconi sposò Maria Cristina Bezzi-Scali. La loro figlia fu chiamata Maria Elettra Elena Anna. Anche il panfilo che ospitò molte ricerche in varie parti del mondo si chiamò Elettra.

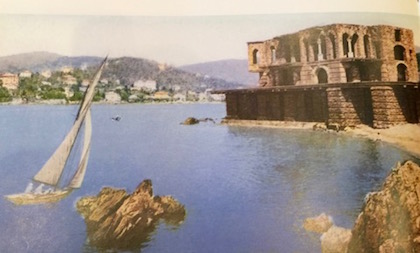

Gli esperimenti effettuati nel golfo del Tigullio avevano come postazione a terra una TORRE, posta sulla penisola di Sestri Levante, che successivamente prese il nome di TORRE MARCONI, mentre nelle carte ufficiali della Marina italiana il golfo del Tigullio assunse il nome di: GOLFO MARCONI.

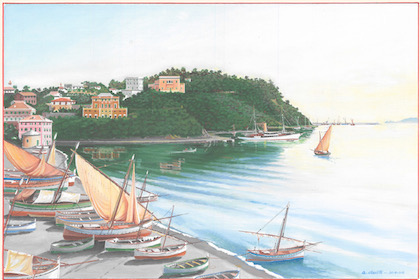

La nave laboratorio ELETTRA a Sestri Levante

Dipinto di Amedeo Devoto

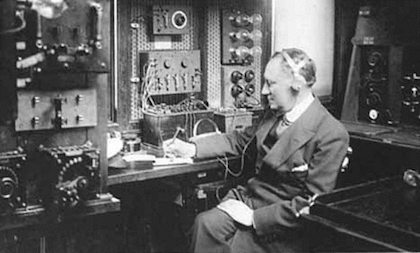

Guglielmo Marconi nella sua postazione sull’ELETTRA

Sestri Levante – Baia del Silenzio

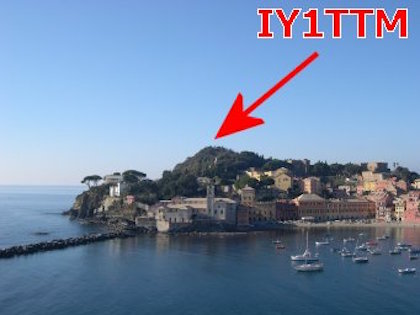

La freccia indica la posizione della TORRE MARCONI

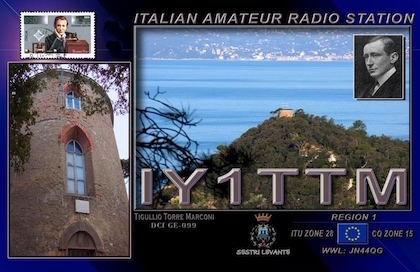

Nominativo di chiamata

IY1TTM

Non molti sanno che al culmine della penisola di Sestri Levante esiste la Torre Marconi dalla quale lo scienziato italiano portò a termine la parte tecnologicamente più avanzata dei suoi esperimenti.

Sentiero che porta alla Torre Marconi

Sulla penisola, immediatamente fuori le mura, un breve percorso conduce alla “Torre Marconi”, compresa attualmente nel Parco del Gran Hotel dei Castelli – edifici costruiti per volere dell’industriale piemontese Riccardo Gualino e situata sul punto della penisola di massima visuale: nelle giornate limpide la vista abbraccia buona parte della costa ligure di ponente, oltre al tratto di mare verso punta Manara. Le torri costituivano certamente un elemento fondamentale di avvistamento e di segnalazione in rapporto alla fortezza.

Il manufatto, di sezione circolare, ha un’altezza di circa 10 metri su tre piani, ed è interamente in mattoni. Nell’impossibilità di stabilire il periodo dell’originaria edificazione, si può in ogni caso ipotizzare che ricalchi una o più precedenti fondazioni: le carte e le stampe antiche indicano, infatti, un mastio al di sopra del sentiero, proprio nel punto dove oggi sorge la torre; si può anche pensare che in questa parte del promontorio esistesse più di un punto di osservazione: in un luogo più elevato della penisola, nei pressi della torre, sono visibili i resti di un altro manufatto di epoca imprecisata, una torricella costruita con grosse pietre regolari e rovinata nella parte sud per un crollo: forse di antica origine, probabilmente utilizzata come “batteria” in tempi più recenti; apparati di questo genere sono indicati, nelle carte del settecento, in svariati punti dell’isola.

Dopo secoli di abbandono la Torre è stata nuovamente utilizzata nel corso del Novecento, grazie alla sua posizione strategica sul mare; Riccardo Gualino, proprietario dagli anni venti di parte della penisola, amico di Guglielmo Marconi, lo invitò ai Castelli e gli mise a disposizione la torre, dove lo scienziato condusse numerosi esperimenti tra il 1932 e il 1934.

Il 30 luglio 1934, alla presenza di tecnici, ufficiali della Marina Italiana e Inglese e di numerosi rappresentanti della stampa, Marconi coronò con successo i suoi esperimenti sulla possibilità di utilizzare le microonde per ottenere un sistema di radiotelegrafia da applicarsi alle navi in condizioni di scarsa visibilità o nulla: salpata da Santa Margherita, la nave Elettra si diresse verso Sestri Levante, sul cui promontorio era stato installato il radiofaro; a circa 800 metri da questo si trovavano disposte due boe distanziate tra loro di 100 metri, tra le quali l’Elettra passò con precisione, guidata unicamente dai segnali emessi dal radiofaro.

Dal 1971 la Torre è custodita dai radioamatori della sezione A.R.I. (Associazione Italiana Radioamatori) di Sestri Levante (IY1 e’ il nominativo speciale assegnato alla torre), grazie ai quali perdura l’originaria funzione di trasmissione, “avvistamento” e segnalazione della costruzione. Nel seminterrato ci sono due piccoli magazzinetti, al pianterreno c’è un piccolo salotto e sulle pareti sono appese diverse fotografie di Guglielmo Marconi e del panfilo “Elettra”; una scala a chiocciola porta al piano superiore dove c’è la sala radio. Si può accedere al tetto a terrazza attraverso una botola.

Per questo motivo la storica “Torre Marconi” rappresenta da sempre la sede ideale dei radioamatori di Sestri Levante e di tutto il Golfo del Tigullio; non a caso sulle carte nautiche dell’Istituto Idrografico della Marina tale golfo é riportato con il nominativo: Golfo Marconi per gli studi svolti dallo scienziato nella Riviera di Levante. Dai tempi di Guglielmo Marconi il nominativo di chiamata della stazione radio, presente all’interno della Torre, é il seguente: IY1TTM ed é conosciuto in tutto il mondo.

Bibliografia:

-Albertella L., Fortificazioni, edifici ecclesiastici, borghi nella Liguria di Levante nel Medioevo: comune di Sestri Levante, tesi inedita, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 1986/1987, relatore Prof.ssa Colette Bozzo Dufour, pp. 127-130.

-La torre Marconi, a cura della sezione A.R.I. di Sestri Levante (Associazione Radioamatori Italiani, www.radiomar.net)

TORRE MARCONI

La tromba delle scale della Torre Marconi che é accessibile da una botola sul tetto della Torre stessa.

Torre Marconi a Sestri Levante vista dalla Baia del Silenzio

Guglielmo Marconi

(Bologna 25 aprile 1874 – Roma 20 luglio 1937)

1932-Santa Margherita Ligure. Guglielmo Marconi con la moglie, marchesa Maria Cristina Bezzi-Scali (Roma, 2 aprile 1900 – Roma, 15 luglio 1994) seconda moglie dello scienziato e madre di Elettra.

1906 - Una Stazione Radio MARCONI, Capo Cod, Massachusetts, Stati Uniti di Marconi

Antenna Marconi

Il giovane MARCONI

Museo Marinaro Tommasino Andreatta Chiavari

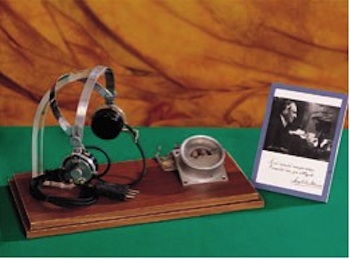

Cuffia “Brown”

(adoperata dal marconista dell’Elettra)

Gran Bretagna, 1925

Dimensioni: cm 20x10x18

Materiali: metallo, bachelite

Donazione Franco Tommasino

M.M.T.A. – Invent. n. 109

Questa cuffia, in uso presso la stazione radiotelegrafica dello yacht “Elettra”, la nave a bordo della quale Guglielmo Marconi condusse i suoi più importanti esperimenti, fu donata a Mario Tommasino da Adelmo Landini, operatore radio di bordo.

Al centro della foto la Signora Elettra Marconi a braccetto del Comandante Ernani Andreatta, Curatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari. La foto é stata scattata nel giardino che circonda la Torre Marconi.

Elettra Marconi, in visita al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, ammira la perfezione del modello della nave laboratorio ELETTRA che porta il suo nome. Di questo eccezionale “modello” ne esiste soltanto un’altra copia presso la sede della RAI di Torino.

Da sinistra: Guglielmo Giovannelli Marconi figlio di Elettra, Franco Tommasino detto “Mario” (autore del modello) co-fondatore del Museo marinaro, Elettra Marconi e la signora Erminia Gueglio, moglie di Franco Tommasino.

La foto é stata scattata nel salone della Caserma di Caperana-Chiavari. Da sinistra, la signora Elettra Marconi, il Capitano di Vascello Vincenzo Rinaldi, Comandante della Scuola TLC, il Comandante Ernani Andreatta, il radioamatore Giuliano Corradi amico di Elettra Marconi, il Maggiore Gigi Pansa Aiutante del Comando.

Una bella immagine dell’ELETTRA nelle nostre acque

Guglielmo Marconi nella Stazione Radio della nave laboratorio ELETTRA

Guglielmo Marconi con padre Alfani all’inaugurazione della stazione di radiotelegrafica dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze

I RADIOAMATORI EREDI DI GUGLIELMO MARCONI

OGGI NELLA TORRE CHE PORTA IL SUO NOME

IY1TTM – TORRE MARCONI – Interni

Montallegro - Rapallo

Scultura in rilievo della ELETTRA di G.Marconi su una parte di CARENA della nave stessa.

L’opera si trova a Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure, teatro di molti esperimenti di Marconi in rada, in navigazione nel Tigullio e in porto a Santa Margherita Ligure.

ALCUNE ANTENNE POSIZIONATE DAI RADIOAMATORI SULLA TORRE MARCONI

SESTRI LEVANTE

BIOGRAFIA DI GUGLIELMO MARCONI

-

Radio radianti

Premio Nobel per la fisica nel 1909, Guglielmo Marconi nasce il 25 aprile 1874. Trascorre l’infanzia a Pontecchio, Villa Griffone, cittadina vicino a Bologna, dove sviluppa le prime curiosità scientifiche e matura la sua grande scoperta, l’invenzione della radio. E’ proprio qui infatti che lo scienziato lancia da una finestra, tramite l’invenzione di un’antenna trasmittente, il primo segnale di telegrafia senza fili, nell’anno 1895, attraverso quella che diverrà poi “la collina della radio”.

Marconi dedicherà tutta la sua vita allo sviluppo e perfezionamento delle radiocomunicazioni. Studia privatamente; ha vent’anni quando muore il fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz: dalla lettura delle sue esperienze Marconi prenderà ispirazione per quei lavori sulle onde elettromagnetiche che l’occuperanno per tutta la vita.

Forte delle sue scoperte e galvanizzato dalle prospettive (anche commerciali) che potevano aprirsi, nel 1897 fonda in Inghilterra la “Marconi’s wireless Telegraph Companie”, non prima di aver depositato, a soli ventidue anni, il suo primo brevetto. I benefici della sua invenzione si fanno subito apprezzare da tutti; vi è un caso in particolare che lo dimostra in modo clamoroso: il primo salvataggio, a mezzo appello radio, che avvenne in quegli anni di una nave perduta sulla Manica.

Nel 1901 vengono trasmessi i primi segnali telegrafici senza fili tra Poldhu (Cornovaglia) e l’isola di Terranova (America settentrionale). La stazione trasmittente della potenza di 25 kW posta a Poldhu Cove in Cornovaglia, come antenna dispone di un insieme di fili sospesi a ventaglio fra due alberi a 45 metri d’altezza, mentre la stazione ricevente, posta a St. Johns di Terranova, è composta solo da un aquilone che porta un’antenna di 120 metri.

Il 12 dicembre 1901 per mezzo di una cuffia e di un coherer vengono ricevuti i primi SOS attraverso l’Atlantico. Così Marconi, non ancora trentenne, è carico di gloria e il suo nome già famoso. Queste sono state le prime trasmissioni transatlantiche.

Nel 1902, onorato e celebrato in ogni dove, Marconi compie alcune esperienze sulla Regia nave Carlo Alberto, provando inoltre la possibilità dei radiocollegamenti tra le navi e con la terra.

Pochi anni dopo, i 706 superstiti del noto disastro del TITANIC devono la salvezza alla radio e anche per questo l’Inghilterra insignisce Marconi del titolo di Sir, mentre l’Italia lo fa Senatore (1914) e Marchese (1929).

Nel 1914, sempre più ossessionato dal desiderio di allargare le potenzialità degli strumenti partoriti dal suo genio, perfeziona i primi apparecchi radiotelefonici. Inizia poi lo studio dei sistemi a fascio a onde corte, che gli permettono ulteriori passi in avanti oltre alla possibilità di proseguire quegli esperimenti che non si stancava mai di compiere. In questo periodo si interessa anche al problema dei radio-echi.

Nel 1930 viene nominato presidente della Real Accademia d’Italia. Nello stesso anno inizia a studiare le microonde, preludio all’invenzione del radar.

Guglielmo Marconi muore a Roma all’età di 63 anni, il 20 luglio 1937, dopo essere stato nominato dottore honoris causa dalle università di Bologna, di Oxford, di Cambridge, e di altre università italiane, senza dimenticare che all’Università di Roma è stato professore di radiocomunicazioni.

La scienza è incapace di dare la spiegazione della vita; solo la fede ci può fornire il senso dell’esistenza: sono contento di essere cristiano.

Guglielmo Marconi

Su questo sito di MARE NOSTRUM RAPALLO, nella sezione Storia Navale, pag.5 – Trovate l’articolo:

QUANTE VITE SALVO’ GUGLIELMO MARCONI…– 14.115 visite circa in data odierna.

A cura di

Carlo GATTI

Rapallo, 9 Febbraio 2018

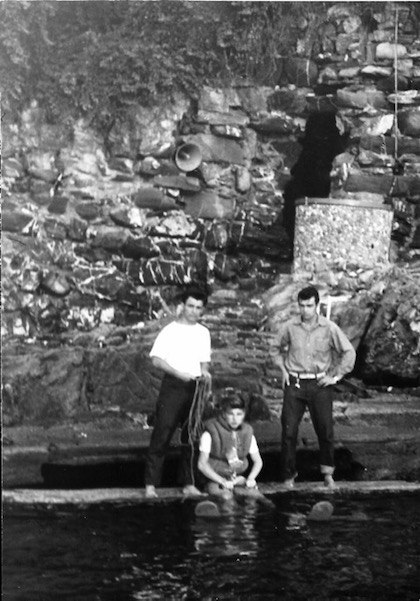

RICORDO DI GIORGIO ODAGLIA

RICORDO DI GIORGIO ODAGLIA

In questi giorni di tristezza per la scomparsa di Giorgio Odaglia, i giornali lo hanno ricordato come medico della Sampdoria per oltre 40 anni, di quando fondò la prima Cattedra di Medicina dello Sport e del Lavoro in Italia e per gli studi sulla scienza subacquea; noi preferiamo ricordare Giorgio nei suoi momenti più gioiosi, quelli che lui amava di più, gli anni in cui si distinse come bravo giocatore di serie A, nello sport più seguito in Liguria: la Pallanuoto.

Giocammo insieme due campionati nella R.N. Camogli, in seguito Giorgio continuò a giocare fino all’età di 36 anni concludendo la sua carriera sportiva nella Pro Recco vincendo il Campionato Italiano.

Tra i tanti ricordi personali mi é caro sottolineare che Giorgio fu innanzitutto un MAESTRO di educazione, di umiltà e di grande umanità. Il mondo della pallanuoto si é sempre distinto, tra le altre discipline sportive, per essere uno sport duro, gladiatorio e Giorgio, che era uno scienziato, fu tra i più autorevoli Campioni, un uomo-atleta che non fece mai pesare la sua immensa cultura.

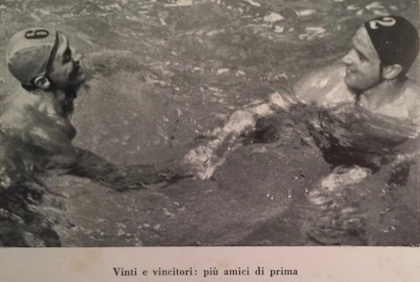

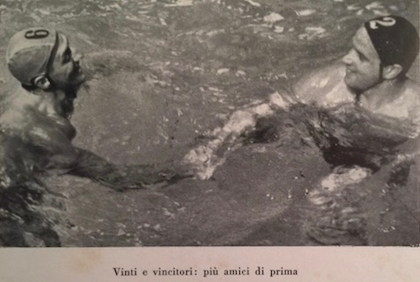

Vinti e vincitori: più amici di prima

I pallanuotisti per lui erano tutti AMICI, anche gli avversari, ma in particolare il giocatore Odaglia era l’antidivo più ammirato e amato da tutti.

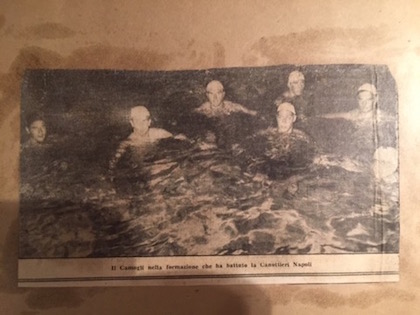

Il Camogli nella formazione che ha battuto la Canottieri Napoli

Da sinistra: Gatti, Rontevroli, Parodi, Caprarulo, Marciani (in secondo piano), Ferrando, Odaglia.

La sua estrema gentilezza, cordialità e ripeto imbarazzante educazione, va interpretata nel senso SPORTIVO, in quanto Giorgio in acqua si trasformava in un leone, arcigno, duro, spigoloso che non perdeva volentieri… Era nato sul mare, alle Nagge di Rapallo; era “costruito” per nuotare e in acqua raddoppiava il suo già incredibile potenziale.

Per moltissimi anni frequentammo gli attigui stabilimenti balneari: Bagni Vittoria e Bagni Tigullio.

Appena qualcuno si avvicinava col pallone alla porta del campo di pallanuoto, i vecchi e i giovani pallanuotisti rapallesi si tuffavano in mare: Bonazzi (Lacci), un certo Bruno, Odaglia, io e mio fratello Pino, Paolo ed occasionalmente arrivavano altri nuotatori attirati dal rimbombo delle pallonate… Quelle di Giorgio facevano male, erano legnate che io, giovane portiere, assorbivo con disinvoltura, ma quando uscivo dall’acqua, dopo qualche ora di “bombardamento”, avevo le braccia rosse e forse anche gonfie… i palloni di allora erano pesanti e facevano male, specialmente quando li prendevo in faccia e nel collo sotto il mento!

Anche in allenamento Giorgio non faceva sconti… ma con lui s’imparava a combattere e a vivere da sportivo vero.

Il 13.10.11 Scrissi sul sito di Mare Nostrum Rapallo:

In quell’articolo parlo di Giorgio Odaglia e del contesto dei grandi subacquei liguri che diedero un impulso enorme all’evoluzione della scienza SUB. (Furono chiamati “La Tribù delle Rocce”)

Giorgio fu felice di quella pubblicazione dicendomi che non avevo dimenticato proprio nulla…

Giorgio fu il mio medico per molti anni e mi preparò anche per il superamento della difficile visita medica per diventare pilota.

Giorgio, come appassionato di storia e di mare, fu spesso presente agli EVENTI di Mare Nostrum e molti soci lo ricorderanno come ospite illustre della nostra Rassegna.

Conobbi anche i suoi fratelli Gianfranco e Puny. Si somigliavano non solo fisicamente, ma soprattutto per la semplicità con cui si porgevano verso il prossimo.

Il professor Giorgio Odaglia lascia la moglie Franca Mari (figlia di un storico dirigente della pallanuoto), i figli Stefano e Federica con le rispettive famiglie.

Addio Giorgio! Grazie per tutto quello che ci hai donato!

Carlo GATTI

Rapallo, 6 Febbraio 2018

QUANDO RAPALLO SOGNAVA IL SUO CASTELLO RESIDENZIALE

QUANDO RAPALLO SOGNAVA IL SUO CASTELLO RESIDENZIALE…

“C'ERA UNA VOLTA …”

Tre generazioni fa a Rapallo fu lanciata un'dea che si realizzò solo in parte:

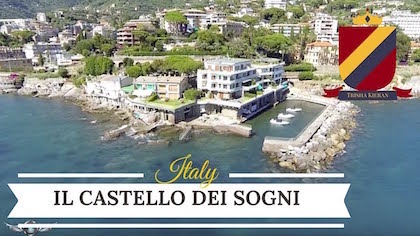

IL CASTELLO DEI SOGNI

Di quel “sogno” é rimasta solo la toponomastica che ricorre ogni volta che si parla di quel sito, di investimenti immobiliari, di polemiche e del tempo che fu…!

Da UNA FINESTRA SU RAPALLO – Album curato da Maria Angela Bacigalupo, Pier Luigi Benatti ed Emilio Carta leggiamo:

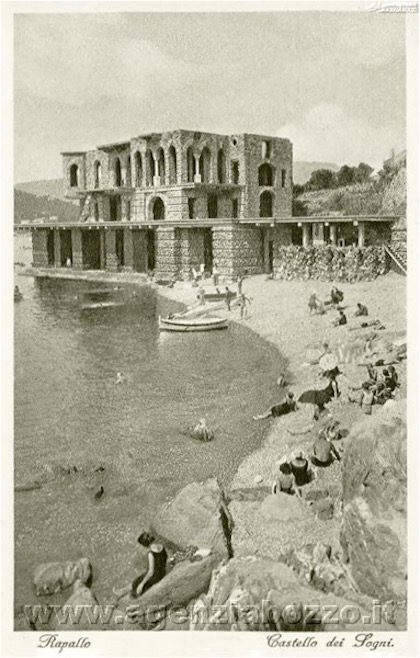

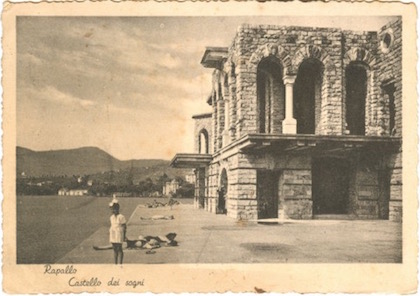

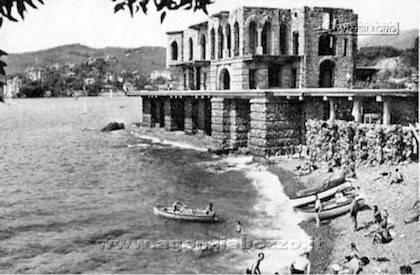

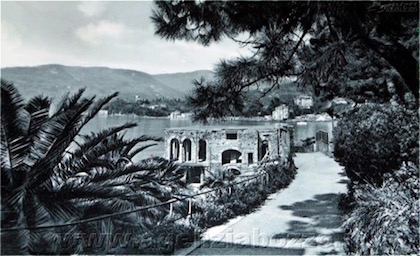

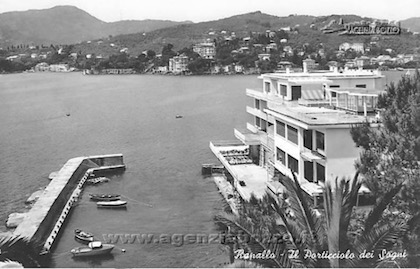

Il “Castello dei sogni” come appariva al turista in questo scatto del 1929. E’ un’immagine romantica ormai perduta: la costruzione sorgeva là dove era stata realizzata la torre Da Vigo distrutta dalla furia del onde la notte di Natale del 1821.

Su progetto dell’ing. *Luigi Rovelli, che per la prima volta impiegò solette in cemento armato, la costruzione venne avviata agli inizi del nostro secolo (1900). Una leggenda spiegherebbe perché l’opera rimase per molti decenni incompiuta: il proprietario accompagnando la fidanzata a visitare la nuova casa in costruzione ebbe la sventura di vederla cadere nel vuoto e trovare la morte nella scogliera sottostante. Di qui la rinuncia a proseguire i lavori ed il nome di “Castello dei sogni”.

Il Castello dei Sogni nel 1925

(Agenzia Bozzo-Camogli)

Il Castello dei sogni visto dal vialetto delle Orsoline

(Agenzia Bozzo-Camogli)

*Luigi Rovelli – Milano, 23.3.1850-Rapallo, 1911 - E’ stato un architetto italiano, uno dei protagonisti dell’Ecletismo in Liguria.

La facciata del santuario di Nostra Signora di Montallegro, opera del Rovelli risalente al 1896

Avevo forse una decina di anni quando, sotto lo sguardo vigile di nostro padre Amedeo sul gozzo a remi, mio fratello Pino ed io nuotavamo dai Bagni Vittoria fino al Molo Langano, toccavamo il muro sotto il lanternino rosso e ritornavamo ai Vittoria senza fermarci. Il tempo di sentire i commenti tecnici di Amedeo e poi via, sempre a nuoto, verso il Castello dei Sogni. Oggi si direbbe: “che figata!” Già, quei ruderi erano la nostra TANA proibita, l’arena per confrontarci con le altre bande cittadine, coraggiose ed agguerrite.

Ma perché? Beh, innanzitutto perché era proibito avventurarsi tra quei muri grigi, arcigni e severi che avevano catturato e ucciso una giovane donna… e forse altri “furesti” che, ignari di quelle insidie nascoste tra gli anfratti, si erano salvati per un pelo. Insomma, il Castello era inagibile sotto tutti i punti di vista. Le leggende si moltiplicavano e ad ogni incidente venivano liberati spiriti e folletti maligni che pretendevano sempre un’altra vittima.

Erano tempi legati alle credenze popolari e tra i vicoli di Rapallo si aggiravano ancora le streghe, le chiromanti, i creduloni e tanti inbriaeghi che contavan de musse! Noi leggevamo Salgari e ci bastava per sentirci delle Tigri di Mompracen!

Eravamo impertinenti e impermiabili alle raccomandazioni dei nostri genitori che mai seppero, neppure in vecchiaia, delle nostre avventure tra quelle mura sbrecciate che erano aperte alla pioggia e alle burrasche da scirocco; di quando aspettavamo le mareggiate per farci spingere in salita fino alla prima rampa che portava al primo piano e poi farci risucchiare in discesa a folle velocità verso il fondale profondo e sicuro.

Dai basamenti delle sue colonne prendevamo la rincorsa sulla breve piattaforma e ci lanciavamo in mare trattenendo il fiato per vedere chi emergeva più lontano tra i cavalloni. Fu proprio in quel Castello, che presi i primi colpi di mare in faccia ingaggiando le prime lotte contro il mare. Ma sapevo che la mia nave immaginaria non mi avrebbe mai abbandonato, era sempre là, immobile, dietro le mie spalle, inaffondabile, per guardarmi e farmi crescere; sfidavo il mare, lo bevevo e poi scappavo, lui mi raggiungeva, ma per accarezzarmi; presto diventammo AMICI! E lo siamo ancora oggi!

Sono passati 60 anni e forse più....

Roma, 24 giugno 2008

Mare Monstrum 2008 – dossier Legambiente

Oggi, il “Castello dei sogni” è un complesso residenziale composto da due condomini e nove villette immerse in uno scenario incantevole: a picco sul mare, con terrazzamenti e una piccola darsena. Nei primi Anni ’50 tra i primi acquirenti VIP si ricordano Walter Chiari, Ugo Tognazzi ed altri attori che erano all’epoca sulla cresta dell’onda.

I mugugni con i relativi malcontenti hanno covato a lungo sotto la brace nonostante lo scudo protettivo della “rapalizzazione” poi, a turbare l’idillio dei residenti, nel luglio 2007, è arrivata la Capitaneria di porto di Santa Margherita che ha sequestrato alcune porzioni delle ville costruite negli anni Cinquanta, secondo l’accusa, sul demanio marittimo. Aumenti volumetrici abusivi che l’ufficiale della Capitaneria ha notificato in base ad una vecchia mappa del 1903 e delle planimetrie disponibili.

I condomini di oggi…

Una situazione quasi grottesca, poiché i sigilli hanno riguardato camere da letto, bagni, salotti, terrazze all’interno delle varie abitazioni: sequestri, per così dire, a macchia di leopardo. Con una linea gialla segnata in una mappa affissa alle porte degli appartamenti, l’ufficiale ha diviso le zone private, di libero accesso, e le zone del demanio ad uso interdetto. Qualcuno si è trovato così rinchiuso in un paio di metri quadrati, dopo che aveva acquistato una casa di centoquaranta. Dalla Capitaneria fanno sapere che l’operazione è stata condotta con criteri chirurgici perché sarebbe stato ingiusto mettere i sigilli alle intere case. Secondo l’Agenzia del demanio, le entrate evase, dagli anni Cinquanta ad oggi, ammontano a circa otto milioni di euro. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Chiavari.

“Quando gli abusi vengono accolti con la sottomissione, il potere usurpatore non tarda a convertirli in legge.”

MALESHERBES

CARLO GATTI

Rapallo,10 Gennaio 2018

QUANDO A RAPALLO C'ERANO I VIP …

QUANDO A RAPALLO C'ERANO I VIP …

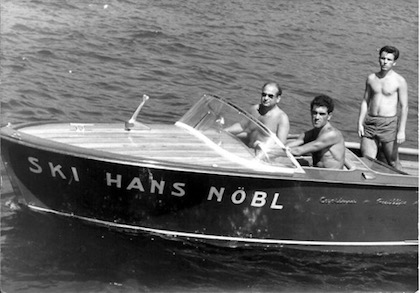

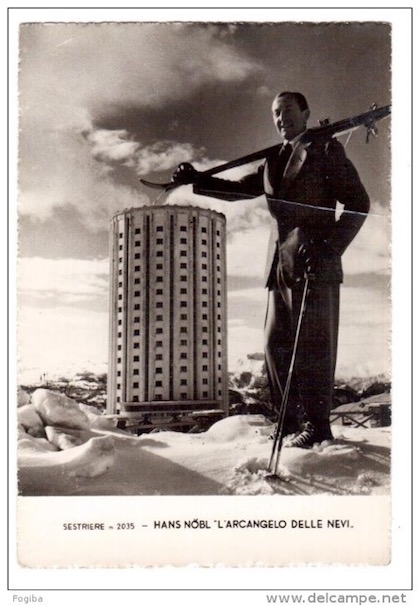

HANS NÖBL, CON LA SUA SCUOLA DI SCI NAUTICO, OPERAVA CON I FAMOSI MOTOSCAFI "RIVA" PRESSO

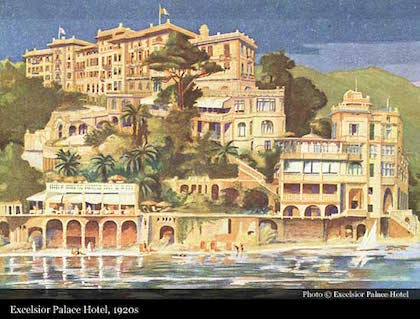

L'EXCELSIOR PALACE HOTEL

Il Casinò di Rapallo competeva con quello di Montecarlo. La sua storia ha inizio nel 1900, quando viene autorizzata la sua apertura nelle sale del lussuoso Hotel Kursaal Rapallo affacciato sul Golfo del Tigullio. Il Casinò resterà aperto sino al 1924 quando il fascismo ne decreta la fine. Riaprirà, per un breve periodo, nel 1946, ma la sua storia, ancora oggi, fa arrabbiare il Tigullio. Il Casinò di Rapallo, infatti, era uno dei migliori in Europa. Oggi la struttura è utilizzata come albergo di lusso.

Il comandante Roberto Donati racconta:

“Quando mio padre (rapallino di S.Ambrogio) tornò in Liguria nel 1953, come Grande Invalido di Guerra, riprese i contatti con gli amici di sempre e nonostante la sua invalidità, per supplire alla misera pensione di guerra, riprese a lavorare come meccanico per la manutenzione dei motori marini in ricovero durante l’inverno, e nei mesi estivi, per un breve periodo, fece il conduttore motorista per la Scuola di sci nautico di Hans Nöbl, noto campione di sci invernale, divenuto istruttore di sci nautico presso il Grand Hotel Excelsior di Rapallo. Fu quello il periodo più gratificante per mio padre, sia per l’ambiente che frequentava la Scuola di sci nautico (noti attori, attrici, scrittori ecc.) sia per la considerazione professionale in cui era tenuto.

Anche per me fu un periodo che ricordo con piacere, infatti, lavorando con lui imparai a guidare i motoscafi RIVA della scuola ottenendo, in seguito, il patentino nautico che mi permise di sostituirlo negli anni successivi”.

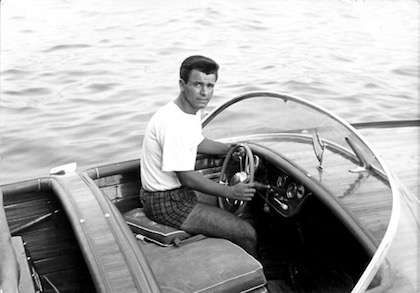

Hans NÖBL in Navigazione nel Golfo Tigullio con messaggi pubblicitari. Il maestro dei maestri di sci che era noto in Italia con il nomignolo: “L’ARCANGELO DELLE NEVI”.

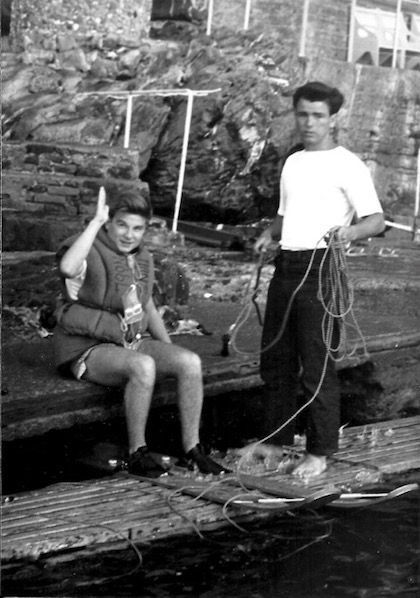

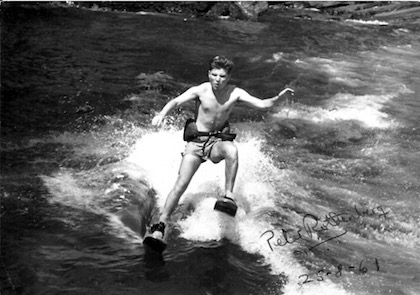

Il genitore di Peter Rosenberg durante la fase di allenamento per il tentativo di record sulla distanza Rapallo – Sestri Levante andata e ritorno senza sosta.

La spiaggia del KURSAAL

Hans Nöbl prepara il giovane Peter Rosenberg

Il Giovane Peter Rosenberg pochi istanti prima della partenza per stabilire il record sulla distanza Rapallo – Sestri Levante andata e ritorno senza sosta.

Il campioncino Peter Rosenberg 25.8.1961 all’arrivo dopo la prova di resistenza

Roberto Donati alla guida del Riva

I frequentatori della scuola:

Soraya Esfandiari, ripudiata dallo Scià di Persia Reza Palhavi per motivi dinastici, scelse di vivere gran parte di quegli anni nella nostra Riviera e quella francese. Il personaggio restò fedele al suo ruolo regale di principessa triste. Soraya, lanciò la moda del costume intero, in una foggia che anticipò l'olimpionico: così si chiamerà il modello liscio e aderente, libero da stecche e rinforzi, ispirato alle atlete del nuoto, che dominerà la metà degli Anni Sessanta, soprattutto delle adolescenti. All’epoca della frequentazione dell’ Hotel Excelsior Palace di Rapallo, Soraya aveva recitato in alcuni film girati nella capitale. Soraya e suo fratello erano molto appassionati di sci nautico ed erano considerati tra i più esperti allievi di Hans Nöbl.

Un altro illustre appassionato di sci d'acqua il giovane re Hussein di Giordania, si allenava nel Tigullio sotto la guida di Hans lanciando la moda del costume a calzoncino, piuttosto corto, con doppia tasca e laccio in vita. Ma, da tutti i modi e le mode, si staccava l'eleganza di Rex Harrison, fotografato a Rapallo, dove aveva casa, con la moglie Lilli Palmer. Lo si ricorda in calzoni corti bianchi, camicia aperta fino in vita, golf sulle spalle mostrando quel sorriso che lo fece amare da molte signore.

Erano gli anni della grande popolarità di Alberto Sordi, Sylva Koscina, Rosanna Schiaffino che girarono parecchi film proprio all’Excelsior e nelle sue spiagge: RACCONTI D'ESTATE. Nel giro c’era anche Vittorio Gassman e Anna Maria Ferrero.

Roberto Donati conobbe anche molti diplomatici europei e mediorientali. Ma i lettori con i capelli bianchi ricordano d’aver incontrato in quegli anni a Rapallo John Wayne, Cary Grant, Lana Turner, Tyrone Power e Tony Curtis il quale, chi scrive ebbe il piacere di conoscere nella “villa delle rose” del famoso fotografo rapallese Aldo Diotallevi che curava una prestigiosa galleria fotografica di attori, scrittori, commediografi, poeti da lui incontrati ed immortalati con la sua inseparabile Leica.

Amico Donati ci racconti qualcosa di Hans Nöbl?

“Hans organizzava anche manifestazioni di propaganda di quello sport diventato molto popolare tra i VIP. Amava esibirsi sostituendo gli sci con un disco di circa un metro di diametro; parlava molte lingue, lui stesso era un VIP internazionale e i suoi clienti erano affascinati dal suo eccelso modo d’insegnare per il quale era diventato famoso sia sui campi da sci in alta montagna che sulle spiagge nostrane.

Austriaco e di scuola teutonica, amava alternare charme e sudditanza in base alla fama dei clienti; con i suoi stretti collaboratori, non era così elegante, al contrario era parecchio esigente.

Ricordo che nei momenti di pausa ci faceva raschiare gli scogli ricoperti da un viscido strato di alghe verdi che erano distanti e nulla avevano a che fare con la sicurezza del passaggio dei clienti e dei bagnanti, incarico che spettava, qualora fosse stato necessario, al personale dello stabilimento balneare del Kursaal. Per questo motivo, ma anche per altri similari, Hans ebbe molte difficoltà nel sostituire i collaboratori che sempre più spesso interrompevano la loro collaborazione con la scuola.

Hans era un ottimo imprenditore di sé stesso! Ricordo che inventò una gara di resistenza sugli sci sulla tratta: Excelsior (Rapallo)-Sestri Levante e ritorno. La disciplina diventò ufficiale per quella distanza ed in seguito fu adottata nei Campionati nel mondo. Lui stesso allenò per lungo tempo un giovane campione molto forte, si chiamava Peter Rosenberg”.

Su quale distanza standard avveniva la lezione allo sciatore d’acqua?

“Si partiva dalla Spiaggia dell’Excelsior, si arrivava al Castello dei Sogni, si virava e si faceva ritorno. La distanza era circa un miglio e si navigava alla velocità di 15-20 nodi.

La Sagola di nylon con maniglie aveva una lunghezza di circa 20 metri. Se lo sciatore cadeva, mollava la cima ed io avevo il compito di recuperarla, facevo una curva con il motoscafo per compiere la ripartenza. Gli sci erano di legno plastificato, ne usavamo di varie misure a seconda dell’uso specifico, delle capacità e delle misure del cliente”.

Ha qualche aneddoto particolare da raccontare ai rapallesi?

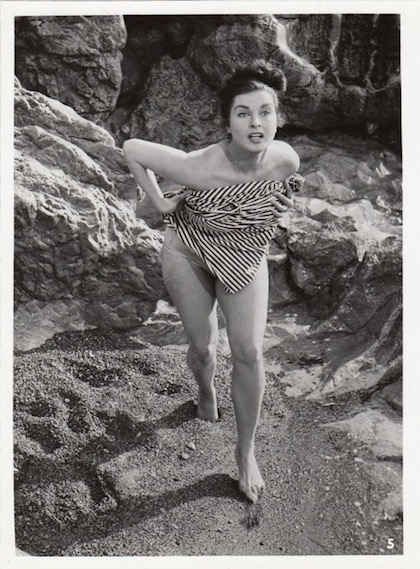

L’attrice Silvana Pampanini ritratta sulla spiaggia dell’Excelsior

Silvana Pampanini sta per lanciarsi nel mare del Tigullio

“A dire la verità, fu proprio Hans Nöbl che m’insegnò ad essere riservato, educato e a non esprimere mai giudizi e commenti di alcun genere sui clienti. Aveva ragione! E io non lo delusi mai. Ormai é passato tanto tempo e la memoria non é più quella di un tempo tuttavia, più che un aneddoto, posso raccontare di una visione un po’ particolare che ebbi un pomeriggio, quando fummo chiamati da un panfilo che aveva dato fondo l’ancora vicino alla nostra scuola di Ski e ci accorgemmo che la voce era della diva Silvana Pampanini che chiedeva al Maestro se poteva esibirsi con un mono sci.

Il Maestro esaudì la sua richiesta con entusiasmo! L’attrice mostrò subito di essere una provetta sciatrice e ci meravigliò non poco quando invitò il Maestro ad accelerare la velocità in progressione. Purtroppo, facendo alcuni slalom fra le onde, l’attrice perse l’equilibrio e cadde in mare. Facendo la solita manovra per recuperarla, aiutai a salire sul motoscafo Silvana Pampanini che aveva perso il reggiseno del bikini… ed io vidi dal vivo… la Nascita di Venere del Botticelli.

Quando Hans Nöbl arrivò era già famoso come una star?

Hans Nöbl arrivò a Rapallo con un palmares di tutto rispetto! Se l’era guadagnato sulle piste del Sestriere come maestro di sci della famiglia Agnelli.

Giovanni Agnelli era un provetto discesista, almeno fino al primo incidente che gli lasciò una gamba malferma. L’Avvocato amava sciare con il suo istruttore e accompagnatore personale che era appunto il maestro austriaco Hans Nöbl.

La cittadina in provincia di Torino è da sempre legata alla famiglia Agnelli, che in pratica la “inventò” negli anni ’30. Fu il senatore Giovanni Agnelli, nonno dell’Avvocato e fondatore della FIAT, ad acquistare un vasto appezzamento di prati e boschi (40 centesimi al metro quadro, non molto anche per allora) sul quale sarebbe sorta l’odierna località sciistica, che è stata teatro di un campionato del mondo di sci e delle Olimpiadi della neve dello scorso gennaio”.

Annotiamo: Il Circolo Sciatori Sestriere si sviluppò di pari passo con la stazione stessa, passando da 90 soci nell’inverno 1934 a 1.400 nel 1936; così come la Scuola Nazionale di Sci, fondata da Angelo Rivera e diretta da Hans Nöbl, il cui numero di allievi salì da 1.625 a 11.832 in tre anni. Gli strumenti utilizzati per veicolare e valorizzare un messaggio pubblicitario erano diventati con gli anni sempre più vasti ed eterogenei. Fu in quella stagione che il Maestro austriaco si guadagnò il soprannome di “Arcangelo delle nevi”.

Nel dopoguerra la fama di Hans Nöbl maestro di sci era aumentata grazie alla stretta amicizia con il suo amico e connazionale Gustav “Guzzi” Lantschner che era stato negli anni trenta una delle stelle dello sci, campione del mondo di discesa libera nel 1932, vinse in totale tre medaglie d'oro olimpiche e tre titoli mondiali. Nel frattempo “Guzzi” si trasferì a Bariloche in Argentina e chiese ad Hans di raggiungerlo per analizzare il posto migliore dove installare un centro sciistico. Hans definì che la zona più appropriata è sulle pendici del Cerro Catedral. La notorietà di Hans crebbe di pari passo con i successi d’attore del cinema di “Guzzi” il quale interpretò diversi ruoli avventurosi ambientati in montagna. Girò delle pellicole con Leni Riefenstahl e, insieme a Luis Trenker fu un vero divo dell'epoca.

Che ruolo ebbe Hans Nöbl nello sci nautico internazionale?

“Hans Nöbl fu molto astuto nel capire la potenzialità di questo nuovo sport acquatico nato pochi anni prima. Fu Ralph Samuelson, nel 1928 a fondere in un'unica attività sportiva lo sci da neve ed il surf.

Ralph Samuelson, riconosciuto universalmente come l'inventore di questo sport era figlio di un meccanico navale e divenne noto come persona sprezzante dei pericoli dichiarandosi sempre pronto per ogni nuova sfida, anche pazza .... Nel '22 formulò quest'ipotesi: "Se scio sulla neve, dovrei poter sciare sull'acqua". Fu così che provò a farsi trainare da una barca con un paio di assi di legno dritte, con risultati scandalosi; problemi che gli crearono anche gli sci da neve, troppo sottili e stretti per l'acqua. Così andò dal falegname locale e si fece intagliare un paio di assi di legno con la punta ricurva verso l'alto, gli antenati degli sci attuali”.

Come finì la storia ?

“Fu così che dal 1922 al 1928 diede spettacolo con i suoi esperimenti, mirando a raggiungere velocità sempre più alte (nel 1925 si fece trainare da un idrovolante alla velocità di 130 km/h) e rischi sempre maggiori, come il salto da una piccola rampa cosparsa di lardo per renderla scivolosa.

Samuelson non chiese mai di esser pagato per queste dimostrazioni. Nel 1937 ebbe una frattura alla schiena e di conseguenza interruppe tutte le sue attività avendo però già posto le basi di quello che poi diventerà lo sci nautico. Negli anni trenta si passò ad un'evoluzione nelle forme, si adottò un triangolo con impugnatura rivestita in gomma (bilancino), si passò a provare la posizione su un singolo sci con i piedi posti uno dietro l'altro in posizione verticale. Le evoluzioni s'interruppero nel periodo inerente alla Seconda guerra mondiale”.

Dopo la guerra lo sci nautico prese fama internazionale con personaggi di spicco in ogni Stato, come Robert Baltié in Francia, il famosissimo David Nations in Gran Bretagna, il nostro Lanfranco Colombo in Italia, Ragnar Frunck in Svezia. Negli anni cinquanta nacque la distinzione ancora presente oggi delle tre discipline dello sci nautico classico: Slalom, Figure, Salto sulla rampa. Nel 1972 lo sci nautico fu disciplina dimostrativa ai Giochi olimpici: nello slalom l'oro olimpico è andato ad un italiano, il ligure Roby Zucchi.

Giunti a questo punto, molti lettori saranno curiosi di conoscere i fondamentali di questo sport che nel nuovo millennio é diventato molto popolare lungo gli 8.000 chilometri di costa italiana.

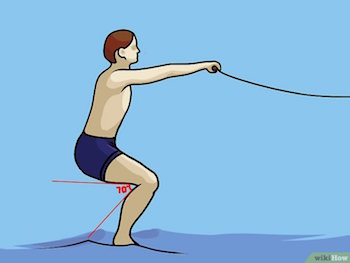

Come Fare Sci Nautico?

PASSAGGI

1 - Compra un buon paio di sci d'acqua. Per i principianti, è meglio sceglierne un paio lungo, perché permettono una migliore manovrabilità e un maggiore equilibrio.

2 - È uno sport che richiede forza fisica ed energia. Allenati, quindi, facendo allunghi ed esercizi per rafforzare i muscoli di braccia e gambe (come gli "squats" o i "sit-up").

3 - Quando sei sull'imbarcazione, per indossare facilmente gli sci, mettili in acqua. Infila gli sci, scivola completamente in acqua e posiziona la corda da traino tra di essi.

4 - Dì al conducente del motoscafo di muoversi adagio, mettendo in tensione la corda e tieni stretto il bilancino.

5 - Fai un respiro profondo, piega le ginocchia verso il busto, tendi le braccia e appoggiati all'indietro.

6 - Dai il segnale di partenza al conducente dell'imbarcazione. Il conduttore inizierà andando molto lentamente per recuperare l'imbando. Ti sentirai tirare leggermente e potresti avere problemi a controllare gli sci. Facendo un po' di pratica riuscirai a manovrarli con maggiore agilità. Mantieni l'equilibrio e controlla la posizione.

7 - Dai il segnale successivo al conducente per fargli aumentare la velocità (vedi la sezione dei Consigli). Ti sentirai strattonare. Mantieni le ginocchia piegate e le braccia dritte e ricordati di stare col corpo all'indietro. Lascia che il motoscafo ti sollevi dall'acqua. Non cercare di farlo tu.

8 - Probabilmente, la prima volta che proverai, non arriverai a questo punto, ma dal momento che inizierai ad uscire dall'acqua, cerca di raddrizzare le ginocchia in modo graduale, fino a formare un angolo di 70° e ricorda di mantenere il corpo all'indietro.

9 - Quando sarai completamente fuori dall'acqua per la prima volta, è raccomandabile mantenere le ginocchia leggermente piegate, perché sarà difficile mantenere subito un buon equilibrio. Dopo un po' di allenamento (dopo 2-3 sessioni), puoi iniziare a tenere le ginocchia più dritte, senza serrarle, e non avrai più bisogno di stare all'indietro così tanto come in precedenza.

Consigli

- Tieni le braccia dritte. Se le lasci piegate fin dalle prime volte, perderai il controllo e cadrai facilmente. Acquisendo maggiore pratica, potrai lasciarle piegate e tenere un buon equilibrio.

- La velocità dell'imbarcazione da mantenere varia da persona a persona. Quando inizierai a uscire dall'acqua, sarà necessaria una maggiore potenza, ma una volta fuori dovresti andare leggermente più adagio. Se hai meno di 18 anni, la velocità dovrebbe essere 0,90-1,74 nodi in più della tua età. Se hai più di 18 anni, una velocità appropriata è di 17 nodi circa. Avrai bisogno di provare le diverse accelerazioni. Andando troppo adagio, sarà difficile uscire dall'acqua e mantenere l'equilibrio. Andando troppo forte, sarà difficile tenere la presa del bilancino.

- In alcune località non ti faranno iniziare subito con corda e bilancino, ma ti faranno attaccare a una sbarra sporgente dall'imbarcazione. Quando poi sarai in grado di restare attaccato alla sbarra, ti faranno usare la corda.

Il complesso dell'EXCELSIOR PALACE

Ringraziamo il Comandante Donati per averci portato indietro nel tempo per una cifra di anni che é meglio non calcolare…!

CARLO GATTI

Rapallo, 7 Gennaio 2018

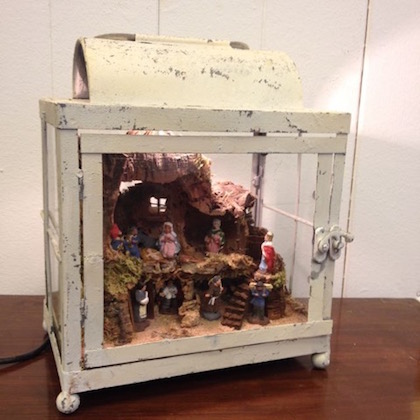

Il rapallese PINO LEBANO-MAESTRO DI PRESEPI

Il Rapallese

PINO LEBANO

MAESTRO DI PRESEPI

Pino LEBANO rappresenta la quinta generazione di maestri d’arte presepiale di scuola napoletana.

Dal 1995 al 2013 é stato titolare della Tigullio Galleria d’Arte a Rapallo dove risiede da oltre 40 anni. La storia artistica della famiglia Lebano-Visconti risale al 1788 ed é tuttora presente nel campo artistico italiano con le sue rinomate Gallerie d'Arte a Napoli, Roma e Chianciano Terme.

CARLO GATTI

Rapallo, 14 dicembre 2015

I MARINAI LIGURI D'ALTURA ...

I MARINAI LIGURI D'ALTURA

Quante intelligenze di mare sono mute per non essersi mai incontrate con i sentimenti e gli stessi pensieri dei terrestri... Chissà cosa potrebbero raccontare con quello che hanno visto e sofferto nel loro peregrinare negli oceani?

C.G.

Il Pensiero del Comandante Nunzio Catena

Platone disse: "ci sono tre tipi di uomini: i vivi, i morti e quelli che vanno per mare”. Come non pensare che ad ognuna di quelle imbarcazioni corrisponde un equipaggio di anime! I migliori! Costretti dal mare a setacciare ogni giorno sentimenti, affetti e ricordi che un terrestre non fa in tutta la sua vita. In mare si affina una sensibilità diversa e profonda che sublima l'umanità di ciascuno. Certo, non idealizzo, ci sono tanti lestofanti anche tra i naviganti improvvisati, ma lì sono almeno "condannati" a pensare!

Anche il valore della vita di un marittimo è sacro! Per un "uomo in mare" si impegnano a cercarlo navi distanti anche centinaia di miglia, unità che costano migliaia di dollari all'ora.

A terra, invece, ogni giorno ci mostrano immagini di individui che passano sopra il cadavere di un proprio simile, senza neanche fermarsi.

Ognuna di queste navi è un 'microcosmo' governato da regole universali, poche, ma funzionali che mirano solo ad un progetto: partire, viaggiare con un carico ed arrivare a destinazione. Se a terra le cose funzionassero alla stessa maniera, non vedremmo il caos che regna in ogni settore, a cominciare dall’alto…!

Tramontana

Quella mattina invernale era uguale a tante altre. Una fredda tramontana tagliava ogni centimetro di pelle scoperta e tutto rifletteva come fosse di vetro. Genova era quasi sveglia e si gustava ancora per poco il tepore casalingo. Presto si sarebbe specchiata nel suo porto dal sapore nordico. Il Torregrande rientrava veloce da un rimorchio “pesante” all’Italsider. L’equipaggio, assiepato sul ponte di comando, era pronto a divorare la focaccia con la cipolla ancora calda …bagnata dal solito bianchino frizzante.

Testata Ponte Parodi – Anni ’60 - Ormeggio dei Rimorchiatori

Charly tra un viaggio e l’altro in altura, si teneva in allenamento, come Comandante, in questa “università” della manovra portuale che aveva un organico di oltre quattrocento barcaccianti, alle dipendenze della più importante società del Mediterraneo, la “Rimorchiatori Riuniti”.

La caccia ai giovani più dotati, che formassero gli equipaggi d’altomare era sempre aperta. Charly non cercava il “genio marinaro”, ma contava su un volontario con le caratteristiche del lupo di mare: più testa che fegato, un buon carattere, un elevato spirito di corpo e soprattutto uno stomaco d’acciaio.

L’esame finale d’ammissione “all’altura” consisteva nel superamento di un pasto a base di polpi quasi crudi, oppure di trippe alla genovese, condite dal sale di una burrasca forza sette. La sfida di gruppo al dio del mare avveniva in coperta, con il piatto in mano, stivali e incerata da tempesta. Era un’esibizione dal sapore arcaico, un rito fra odio e amore per esorcizzare il pericolo e cementare un legame di solidarietà e reciproca assistenza.

I marinai di un tempo non lontano...

Secondo la leggenda che circola sui bordi, il nostromo é l’uomo rozzo e volgare che conduce la ciurma all’arrembaggio! Da secoli questa definizione arcaica e un po’ romantica conserva un margine di verità anche nel nuovo millennio. Se il moderno capitano marittimo ha assunto, suo malgrado, anche il compito di manager aziendale e quello d’ingegnere elettronico, la figura del nostromo rappresenta tuttora la continuità, la maglia di catena che unisce e dà un senso ai lunghi capitoli della marineria narrata in tutti i continenti. Il suo ruolo é sempre lo stesso: trovare la soluzione ai problemi che il mare propone a getto continuo e in forme sempre più sofisticate. E’ questione di feeling, recita una canzone di Cocciante. Nel nostro caso il mare sceglie i suoi figli migliori e li chiama nostromi.

Il nostromo dei miei tempi “abitava” praticamente a bordo, conosceva ogni bullone della nave, sapeva dove e come mettere le mani per impiombare (unire) due cavi spezzati, sostituiva un’ancora perduta, riparava qualsiasi avaria in coperta, tamponava falle e poi cuciva e rappezzava i cagnari che coprivano le stive, maneggiava le cime (cavi) di ogni calibro con l’arte di un prestigiatore e usava gli aghi, il paramano, le caviglie, il mazzuolo con tanti attrezzi personali avuti in eredità dai vecchi lupi di mare di Camogli, Viareggio, del Giglio, Imperia, Carloforte ecc... Un vero corredo di utensili che portava con sé sull’altare quando sposava la nave. Già, proprio così! Il Nostromo nasceva e moriva con la “sua” nave.

Mare in coperta ...

Zeppin e sua moglie Anna nella “caletta” di Carloforte

Anche il Torregrande aveva fatto la sua scelta: il nostromo Zeppin che rappresentava lo spirito e la continuità, il carattere e la combattività. Tuttavia nel suo personaggio c’era qualcosa di strano e di misterioso: la normalità di Zeppin sulla terraferma, a bordo si trasformava in mito per diventare l’incarnazione di un folletto onnipresente, onnisciente e tanto positivo da diffondere euforia, ottimismo e sicurezza.

Per lui il mondo umano si divideva in poche categorie: quelli di terra che ignorava e quelli di mare che rispettava come compagni di sventura, ma tra questi amava solo gli equipaggi d’altura, già… quelli che si alternavano sul Torregrande e ne ricevevano il suo “imprinting”.

Non era facile conquistare o farsi conquistare da Zeppin. Occorreva innanzitutto mostrare un viscerale e referente rispetto per il Torregrande, che era per lui casa, chiesa e schêggio…

Lo spirito di corpo in lui era innato, come l’insularità della sua terra: (Carloforte - Isola di S.Pietro), alla quale si sentiva unito da un’impiombatura, che lui stesso ogni giorno ripuliva e curava.

La tonnara di Carloforte

Bilancella di Carloforte

Zeppin era duro come i leudi su cui era cresciuto. Diffidente, aveva occhi nerissimi e li roteava vispi, sempre alla ricerca d’improbabili pirati, in agguato su sciabecchi rapiti all’immaginario d’altri tempi. Zeppin era un uomo scaltro che vedeva in modo giovanile e pensava all’antica. Guardava gli strumenti nautici, ma osservava il colore del mare e il volo dei gabbiani; ascoltava i bollettini del tempo, ma scrutava attentamente le nuvole e amava soprattutto storpiare i proverbi dei suoi avi tabarchini e poi rideva…

Zeppin era un uomo senza tempo, un pezzo di mare che poteva scivolare su e giù per qualsiasi coperta, in ogni angolo di mondo macchiato di minio, cordami e bozzelli. Forse era proprio lui il prototipo, il cosiddetto uomo di mare, dolce e premuroso, che volgeva improvvisamente in burrasca, capace di consumare vendette e poi il perdono.

Dopo l’ennesima avventura sulle spiagge romane, uno stato d’animo da miracolati aleggiava ancora in quella saletta, quando arrivò il D.M. Guido che tranquillizzò tutti assicurando che sarebbero stati imbarcati due rinforzi di esperienza: Gian, primo macchinista e Loturco motorista.

Gian, trent’anni, era il più giovane degli ufficiali ed era della zona di Castelletto come Guido e il 1° di coperta Giorgio. Per chi non lo conosceva Gian poteva sembrare una presenza inquietante: di poche parole, di media statura e ben stazzato, aveva un viso duro e butterato da killer, di cui aveva soltanto la passione per le armi. Proveniva da una nota stirpe d’Armaioli di Piazza Banchi, ed ebbe buon gioco nel coinvolgere Charly, discreto tiratore, in molte sparatorie in mare ed in diversi poligoni regionali.

Gian stava maturando velocemente alla scuola di Guido ed aveva fegato da vendere. Sul Torregrande trovò gli stimoli giusti che esaltavano il suo carattere, dotato tra l’altro di un raffinato humor inglese.

Loturco era il secondo motorista, d’origine pugliese aveva trent’anni. Era forse il più regolare del gruppo: silenzioso in mezzo a tanti istrioni, preferiva la seconda fila. Da lui emanava un senso di pace interiore, che ogni tanto riusciva a sbloccare con battute pungenti ma mai cattive.

Era la vigilia di Natale. In quella tarda mattinata, una cappa grigia gravava sulla città ed uno strano scirocco freddo annunciava nevicate sui monti vicini. A bordo fervevano i preparativi per l’imminente viaggio, ma il pensiero dell’equipaggio era rivolto al suo Comandante che tardava a rientrare a bordo con le ultime notizie sulla spedizione.

Dal parabordo di banchina, Charly preferiva saltare direttamente in coperta. Un doppio colpo, secco e rimbombante, richiamò l’attenzione dell’equipaggio che irruppe velocissimo in saletta.

“Ragazzi si parte!” disse Charly con tono distaccato, poi accennò una pausa e aggiunse: “All’alba del 26, rompete le righe!”

Stea é il primo da sinistra

Ne seguì un applauso e gli auguri alle famiglie.

Stefano (Stea), marinaio di 24 anni, alto e ben piantato era una creatura del nostromo Zeppin. Rivierasco come Charly, aveva una carnagione scura ed un taglio obliquo degli occhi che ricordava vagamente un personaggio di Salgari. Era il ritratto giovanile di suo padre, eroe della “resistenza” sui monti della Liguria e del suo vecchio ne perpetuava il coraggio e quella naturale incoscienza giovanile che più volte Charly cercò di contenere… invano!

Per capire il temperamento di Stea occorre raccontare di quella notte in cui infuriò una burrasca tremenda che sorprese il Torregrande alla fonda davanti al porto di Milazzo. Il convoglio, composto dalla vecchissima draga: Rinoceronte, due chiatte ed un rimorchiatore portuale, era destinato a Taranto. Purtroppo, in navigazione nel basso Tirreno, scoperto ai colpi di mare da libeccio, la benna della draga si dissaldò ed iniziò a brandeggiare ad ogni rollata imbarcando acqua di mare a tonnellate.

Charly fu costretto a puggiare a Milazzo, aperta soltanto a grecale, diede fondo l’ancora in rada e si legò i tre natanti ai due lati. Denunciò l’avaria al Tribunale locale e chiamò una ditta per riparare i danni.

Nella serata del giorno dopo, terminarono i lavori di saldatura. Charly fece preparare il convoglio per la partenza e dispose:

“Salpata l’ancora, molleremo man mano le cime d’ormeggio dei rimorchi per farli sfilare di poppa fino a distendersi in fila indiana. Stea, a bordo dello Zodiaco, baderà a sbrogliare gli immancabili grovigli di cavi e catene”.

In piena notte si levò inaspettatamente un forte vento di burrasca che rovesciò piovaschi così intensi da impedire la visibilità a pochi metri di distanza. L’ancora del Torregrande dragò velocemente e nel giro di pochi minuti il convoglio s’ammucchiò sotto la prora di una petroliera, anch’essa in difficoltà mentre scaricava il suo puzzolente prodotto nel Porto Petroli.

Le cime che legavano i natanti al Torregrande si spezzarono. Charly era accecato dagli aghi di sale e schiuma che gli arrivavano in faccia come impercettibili frecce. A nulla giovavano le potenti sciabolate del proiettore che fendeva quel muro d’acqua senza penetrarlo. Zeppin e Stea, coltello al fianco, irruppero sul ponte di comando a dorso nudo e fradici d’acqua:

“Comandante ci tenga d’occhio, prendiamo lo zodiaco e andiamo a radunare quel branco selvaggio…!”

Disse Stea con tono divertito.

“Dai nu menemuse u belin co-u brancu, andemu desgraziou!” (Dai non perdiamo tempo con le bestie, sbrigati disgraziato!) urlò Zeppin infuriato, come se dovesse inseguire dei ladri.

Charly non ebbe il tempo di fermarli. I due sparirono in una nuvola di schiuma impazzita.

Per Charly quei minuti d’attesa sembrarono un’eternità!

Poi, come un fulmine, l’urlo di Stea raggiunse il ponte: “Comandante abbiamo sciolto il grùppo (groviglio), l’elica é libera potete manovrare!”

In quel momento s’affacciò un marinaio dalla prora altissima della petroliera e gridò impaurito: “Chi siete mai? Che vulite a s’tura?”

(Che cosa volete a quest’ora della notte?)

“Ti gh’é un pö de baxaicò, belinn-a?” (ce l’hai un po’ di basilico buon uomo…?) gli urlò Stea divertito.

Stefano Mora (Stea) studiò e diventò un ottimo Comandante, ma per il suo Torregrande diventò anche un bravo pittore ! Oggi é pensionato nella sua Sestri Levante e fa dell'ottimo vino rivierasco! Zeppin é mancato nel 1975 ma é sempre vivo nel ricordo di tutti noi. Anche Giorgio Ghigliotti e Guido Bianchi sono mancati, ma NESSUNO di noi é mai sbarcato dal TORREGRANDE!

Rivisitazione di – QUELLI DEL TORREGRANDE

di Carlo GATTI

Ediz.2001 – Nuova Editrice Genovese (esaurito)

NATALE 2017 dedicato al SANTUARIO DELLA MADONNETTA - GENOVA

NATALE 2017

dedicato al

SANTUARIO DELLA MADONNETTA - GENOVA

IL PRESEPE

Se volete vedere Genova antica visitate i presepi!

Era il 1220 quando Francesco d’Assisi di ritorno dalla Palestina pensò di riprodurre “tridimensionalmente” la scena della natività. Il santo chiese e ottenne l’autorizzazione dal Papa Onorio III e nel 1223 a Greccio diede vita al primo presepe.

La tradizione religiosa presepiale ebbe subito un grande successo e si diffuse per tutta l’Italia dove trovò a Napoli, Bologna e Genova benemeriti artisti che produssero opere tanto preziose che oggi rappresentano un patrimonio artistico fondamentale per il nostro Paese.

Nel 1932 Il sociologo francese Henry Haubert scrisse che “il presepe è il trionfo dei genovesi”. Dal XVI secolo al XIX secolo Genova, insieme a Napoli, rappresentarono le aree in cui si espresse il più alto grado di ingegno nella produzione delle statuine e delle coreografie per i numerosi significati, non solo evangelici, ma anche sociali e comportamentali.

Ogni famiglia nobile, ogni chiesa o pieve che fosse, nel periodo dell’Avvento e del Natale erano invitati a visitare reciprocamente i PRESEPI per raccogliersi in preghiera.

Oggi queste opere miniaturizzate: sculture e statuine in legno intagliate a mano rappresentano la devozione in primis, ma anche una scenografia a volte anche precisa della vita di quei tempi. Si tratta di un’opera didascalica e descrittiva che abbraccia le mode dei vestiti dell’epoca che rispecchiano i diversi strati sociali, come del resto le professioni ed i mestieri ormai dimenticati che all’epoca rappresentavano i veri personaggi intorno ai quali ruotavano le città ed i paesi.

Tutti: nobili e popolani dovevano essere rappresentati per godere della Grazia della “Buona Novella”.

Il santuario di N.S. Assunta di Carbonara è conosciuto come Santuario della Madonnetta

Il Santuario della Madonnetta è una chiesa della città di Genova. Sorge nel quartiere di Castelletto sulla collina di Carbonara, uno sperone alle pendici del Monte Righi, al culmine della creuza che dalla chiesa prende il nome, in una posizione panoramica che domina da 95 metri di altitudine il centro della città, il porto e i monti alle spalle.

I marinai genovesi che arrivano da lontano, prima vedono la LANTERNA per sentirsi a casa poi, con il binocolo, cercano la MADONNETTA nell'anfiteatro che domina il porto per sentirsi in comunione con lo spirito della città!

- Anno 1732 - Il sagrato in pietre bianche e nere (Riseu). Così ci appare l’opera ottagonale in stile rococò, realizzata in un cortile esterno cintato da muri. I sassi sembrano sottomessi alla volontà del pittore come inchiostro sulla carta.

Il santuario della Madonnetta, così denominato per via delle ridotte dimensioni dell'immagine di alabastro (proveniente dalla Sicilia) che vi si venera, fu voluto dalla stessa MADONNA che ne ha ispirato la costruzione al Ven. P. Carlo Giacinto, al secolo Carlo Sanguineti, Agostiniano Scalzo. Si tratta di un simulacro affine alla Madonna di Trapani.

La costruzione del Santuario cominciò sul finire del 1695 e terminò nel 1697 secondo il progetto elaborato da Anton M. Ricca, divenuto religioso agostiniano scalzo. In quindici mesi fu aperto al culto: qui le autorità genovesi giungevano ogni trent'anni per consegnare le chiavi della città. Il Santuario custodisce circa 25.000 reliquie e numerosi tesori d'arte tra cui il Presepe settecentesco opera di autori come il Maragliano, Bissone e Gaggini. La festa titolare è il 15 agosto di ogni anno.

L'interno della chiesa, a navata unica, davvero suggestivo, è a pianta ottagonale irregolare che ricorda il sagrato che abbiamo appena visto.

Sia a destra che a sinistra dell'ingresso si aprono tre cappelle per ogni lato dell'ottagono, ma quella centrale di ogni gruppo è più ampia delle altre, fatto che dà alla chiesa una forma vagamente ovale. Ogni cappella ospita un altare (tutti di Carlo De Marchi, 1737) ed un'opera pittorica. Chiude l'ottagono della pianta un gruppo di tre scalinate: le due laterali salgono verso la zona decisamente sopraelevata del presbiterio con l’altare maggiore e il coro, mentre quella centrale scende verso lo SCUROLO (Cripta)–(termine lombardo di origine popolare che indica un ambiente sotterraneo, spesso localizzato al di sotto della zona presbiterale, con la volta sorretta da colonne. Si tratta di un modello architettonico che si ispira direttamente a quello delle cripte romaniche, le quali già nel medioevo, avevano la particolare funzione di conservare le reliquie o venerate immagini sacre).

Il pavimento della chiesa fu disegnato a raggiera nel 1750 dall’artista genovese Francesco Schiaffino (Ge-1689/Ge-1765); al centro un'apertura consente di vedere in basso i sottostanti locali della cripta e del presepe e in alto la cupola ellittica.

La composizione architettonica, in linea con il gusto tipico del Barocco, spinge lo sguardo verso il presbiterio nel quale è esposto un bel Crocifisso ligneo del tardo XVIII secolo (attribuito al Cambiagio) sopra l’altare in marmi policromi di stile barocco, opera di D. Stella (1715). In una nicchia sul cornicione dell'altare è posta una Madonna di Domenico Bissoni (fine XVI sec.); i simboli mariani sono presenti anche nel retrostante coro ligneo, di autore ignoto.

Le pareti sono interamente ricoperte di marmi; sulla destra una porta conduce ad una piccola cripta funeraria.

· . Prima cappella a destra: La Madonna della cintura e i Santi Agostiniani, di Bartolomeo Guidobono;

· . Seconda cappella a destra: altare dedicato a san Giacomo; quadro Gesù e la madre di San Giacomo e San Giovanni, di Giovanni Battista Paggi, del 1620, proveniente da un oratorio distrutto nella zona di Genova Prè; statua lignea ottocentesca Madonna col Bambino benedicente di Stefano Valle;

· . Terza cappella a destra: L' Annunciazione, tela di Giuseppe Galeotti, 1738;

· . Prima cappella sul lato sinistro: L'Immacolata attribuita a Bartolomeo Guidobono;

· . Seconda cappella a sinistra: Il Crocifisso con la Vergine, San Giovanni e la Maddalena di Giovanni Raffaele Badaracco. Questo dipinto fu donato al santuario nel 1735;

· . Terza cappella a sinistra: Vergine dell'aspettazione del parto, di dubbia attribuzione a Bartolomeo Guidobono.

Il Santuario della Madonnetta, edificato in soli quindici mesi, è una delle più originali e armoniose architetture del barocco ligure. Fa parte della Parrocchia di San Nicola da Tolentino, Vicariato di Castelletto, dell’arcidiocesi di Genova.

“Gli annali del santuario tramandano una promessa della Vergine al fondatore del santuario della Madonnetta - racconta padre Eugenio Cavallari, agostiniano scalzo - fu LEI stessa a chiedere che fosse costruita questa chiesa e a descriverla fin nei minimi particolari. E, quando il 15 agosto 1696 fu consacrata, promise che sarebbe stata fisicamente presente ogni anno, nel giorno dell’Assunta a partire dalle 5 del mattino, da allora fino alla fine del mondo”.

Il fondatore del santuario si chiamava padre Carlo Giacinto Sanguineti dell’ordine degli agostiniani scalzi, un veggente che raccontò di aver avuto dalla Madonna le indicazioni per la costruzione dell’edificio a mezza costa fra Castelletto e il Righi. Per la chiesa è “venerabile” (primo passo sulla strada della beatificazione) e le apparizioni delle quali ha lasciato memoria sarebbero storia e non leggenda: per secoli i frati genovesi hanno, quindi, perpetuato all’interno della loro congregazione religiosa il ricordo di quella promessa.

“Un tempo questo era il santuario ufficiale della Repubblica di Genova - riprende padre Eugenio - e qui veniva rinnovato ogni anno il voto di consacrazione alla Madonna Regina della città, alla presenza di quattro senatori in rappresentanza del Doge”. L’evento, che veniva celebrato la domenica successiva al Ferragosto, era salutato con 21 salve di cannoni sparate dalla batteria del Molo.

Padre Carlo Giacinto aveva una profondissima devozione a Maria che gli ispirò ben presto e vivamente il desiderio di realizzare la costruzione di un Santuario alla Vergine, che dominasse tutta la città.

Lo scurolo è il cuore del Santuario: come la chiesa, ha una pianta ottagonale ed è sormontato da una volta a padiglione, affrescata da Bartolomeo Guidobono negli anni a cavallo fra il XVII e il XVIII secolo con una "Incoronazione della Vergine"; ospita un altare disegnato da Francesco Quadro, arricchito da interventi del Gaggini e portato alla forma attuale nel 1798 da Francesco Schiaffino, che vi pose un tabernacolo intagliato in pietre rare. Sopra l'altare, coronato da quatto colonne di alabastro a tortiglione, si erge la statua della Madonnetta donata al venerabile padre Carlo Giacinto.

Disseminati sulle pareti sia della chiesa che dello scurolo si possono vedere numerosi medaglioni dorati di gusto barocco (opera di Nicolò Pantano, 1715, e di Gaetano Torre, 1757) arricchiti nel XIX secolo da stucchi del Lavarello, nei quali sono conservate migliaia di reliquie provenienti dalle catacombe romane.

Volta dello SCUROLO

PRESBITERIO

Sotto al presbiterio si trova lo Scurolo (Cripta), al quale si scende per mezzo di un ampio scalone di marmo; l'accesso è sovrastato da un cartiglio che reca scritto Convertit rupem in fontes aquarum (LT) traduzione:

ha trasformato la rupe in fonti d’acqua, citazione dal Salmo 114.

Padre Giacinto era direttore spirituale della famiglia Moneglia, in particolare di Eugenia Balbi Moneglia, che nella propria cappella privata aveva fatto collocare una preziosa statua della Madonna col Bambino in alabastro, famosa per aver protetto una navigazione pericolosa: questa statua, alla morte di Eugenia nel 1689, fu donata dalla figlia Isabella al Padre Carlo Giacinto, che la pose nella cappelletta di San Giacomo.

Il luogo divenne meta di pellegrinaggio spontaneo dei fedeli che vi si recavano per rendere omaggio alla sacra immagine, da tutti chiamata la Madonnetta.

Tuttavia il dono della statua fu per il venerabile un segno della ispirazione di Maria e il 4 maggio 1695 finalmente iniziò l'opera di cui Giacinto aveva ricevuto la visione.

Il 15 agosto dell'anno successivo 1696 la costruzione era già terminata: la statua della Madonnetta fu posta nello scurolo sotto l’altare maggiore e la comunità festeggiò l’Assunta nel nuovo Santuario. Nello stesso giorno, nella Cattedrale di San Lorenzo la città di Genova, in seguito a decreto del Senato della Repubblica sollecitato dal Padre Carlo Giacinto, offriva le proprie insegne a Maria Santissima e la Madonnetta divenne il Santuario ufficiale della Repubblica Genovese.

L'architetto che ne aveva curato la realizzazione, l'imperiese Antonio Maria Ricca, a compenso dell'opera chiese ed ottenne l'ammissione all’Ordine di Sant’Agostino, dove fu accolto dal venerabile Carlo Giacinto col nome di Padre Marino.

Il Santuario della Madonnetta, oltre che luogo di pellegrinaggio e di devozione per i genovesi, è stato sito di fondazione o di stretto legame con molte congregazioni religiose della città: le Terziarie Scalze Agostiniane Scalze, le suore Battistine, le suore di Santa Dorotea della Frassinetti, i Figli dell’Immacolata, le Figlie dei SS. Cuori; alla Madonnetta il 30 settembre 1873 è stato anche fondato il quotidiano cattolico IL CITTADINO.

Illustri personaggi sono seppelliti nel Santuario: il venerabile padre Carlo Giacinto, fondatore, inumato nel 1721; il contrammiraglio Francesco Sivori (1771-1830); Girolamo Serra, marchese, politico e storico, autore di importanti opere tra cui una Storia dell'antica Liguria e di Genova; Luigi Tommaso Belgrano, uno dei principali studiosi della storia di Genova; Giorgio Des Geneys, ammiraglio e generale; Ambrogio Multedo, abate e scienziato, rappresentante dell'Italia a Parigi al congresso internazionale per l'adozione del sistema metrico decimale.

Sotto la chiesa una cripta conserva una assai pregevole Pietà lignea di Anton Maria Maragliano (1733).

Un lato del Santuario è occupato dal portone, e sopra di esso dall'organo recentemente restaurato. Lo strumento fu costruito in due tempi: il Grand’Organo da Lorenzo Roccatagliata (S. Margherita Ligure - 1733), l’Organo Positivo da Carlo Giuliani (Genova, 1844). Gli interventi solo parziali nel corso degli anni hanno consentito che esso mantenesse la sua struttura originale. La cassa di prospetto proviene dal convento degli agostiniani scalzi di Albisola Superiore, mentre la cantoria è stata costruita appositamente dall’intagliatore De Negri: ambedue sono riccamente scolpite e indorate.

PRESEPE

Nel Santuario si possono visitare il Presepio permanente (aperto tutto l'anno) che é una delle più interessanti testimonianze della tradizione genovese del presepe. Fu composto nel primo XVIII secolo, poco dopo la costruzione del Santuario, e veniva formato ogni anno per il tempo di Natale sull’altare della cappella dell’Immacolata (la prima a sinistra entrando), ponendo le statuine su un fondale dipinto. Successivamente si trovò una collocazione più adatta al piano sotterraneo, dietro la cripta; nel XX secolo il presepe venne inserito in una scenografia che ricostruisce luoghi e monumenti genovesi, realizzata da Roberto Tagliati ed inaugurata il 24-25 settembre 1977.

Le statuine, in origine quasi 120, oggi sono ridotte a circa 80, di pregiata fattura artigianale, provennero dalle due botteghe dei più rinomati artisti genovesi del tempo: Anton Maria Maragliano e i Gaggini di Bissone.

Alte circa 70 centimetri, riproducono i costumi della Genova settecentesca e raffigurano sia persone del popolino intente ad adempiere alle mansioni quotidiane e ai vari mestieri sia nobili a passeggio.

La loro fattura è di due tipi:

· il gruppo della Natività con i pastori è interamente scolpito in legno e ritenuto opera del Gaggini;

· le altre, della bottega del Maragliano, sono snodabili, in legno ma rifinite con altri materiali, come la terracotta per le mani e la testa, stoffe anche preziose per gli abiti, coralli e filigrana d'argento per i gioielli.

L'insieme, che occupa un'area di un centinaio circa di metri quadri, è suddiviso in cinque scene: idealmente da sinistra si entra in città dalla campagna nella valle del fiume Bisagno, per arrivare al centro storico di Genova, e risalire le alture fino al Santuario della Madonnetta e alla stalla della Natività; nella parte destra l’ultima scena è ambientata a Betlemme, dove da Gerusalemme giungono i Magi.

L'interesse oltre che per la fattura delle sculture risiede anche nella cura dei particolari e nella caratterizzazione delle figurine.

ALBUM FOTOGRAFICO DEL PRESEPE

FIGURE E PANORAMI

La figura centrale dell'immagine rappresenta un marinaio che ha perso una gamba a bordo della sua nave. Non può più navigare ed é costretto a mendicare.

PRIMI PIANI DI FIGURE DEL PRESEPIO

Sullo sfondo la Cattedrale e Porta dei Vacca

Due marinai con il SUDOVEST

Curioso il banchetto a tre piani dove si vendono statuette per il presepio

La Natività

I Magi

CARLO GATTI

Rapallo, 12 Dicembre 2017

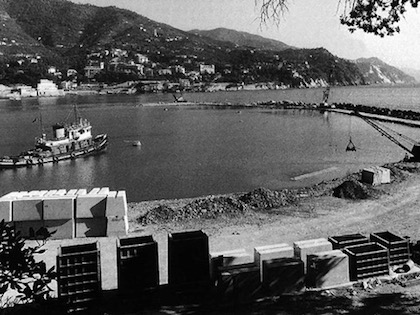

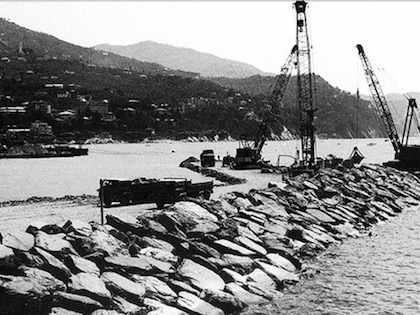

RAPALLO, L’IMPRENDITORE “CARLO RIVA” COSTRUI’ IL PRIMO PORTO TURISTICO ITALIANO (1971-’75)

RAPALLO, L’IMPRENDITORE “CARLO RIVA” COSTRUI’ IL PRIMO PORTO TURISTICO ITALIANO (1971-’75)

Carlo Riva é morto nell’aprile 2017 all’età di 95 anni. Ma chi era Carlo Riva?

L’ingegnere, ex patron dei cantieri Riva di Sarnico, sinonimo di motoscafi di lusso nel mondo, é stato definito “un genio che sta alla motonautica come Enzo Ferrari sta alla Formula Uno”. Si parla di personaggi che hanno lasciato tracce indelebili nel nostro Paese e non solo... L’equazione citata é giusta e suggestiva, ma io rimarrei volentieri nell’ambito "salino" suggerendo un'altra considerazione: “Carlo Riva sta alla motonautica mondiale come le linee architettoniche delle navi di linea italiane stanno alla “bellezza” che da sempre solca gli oceani!”

La storia famigliare possiamo sintetizzarla così: sulle rive del lago d'Iseo nasce l'azienda di famiglia: un cantiere navale che presto sarà conosciuto in tutto il mondo come simbolo di eleganza, potenza ed efficienza. La storia dei Riva inizia nel lontano 1842 con il maestro d’ascia Pietro Riva e poi con il figlio Ernesto che introduce il motore a scoppio sulle loro imbarcazioni. Finita la grande guerra Serafino Riva diede un'ulteriore impronta al marchio della famiglia. È l'epoca dei motoscafi da corsa e delle vittorie in Italia e all'estero.

Negli anni '50 Riva fa il salto di qualità. Ed è proprio il giovane Carlo a diventare il protagonista assoluto dell’ascesa ai massimi vertici dell’Azienda famigliare. «L'ingegnere ha insegnato a tutti noi cosa significano visione, creatività e passione. La sua inesauribile energia innovativa ne fa l'indiscusso Maestro della nautica del XX secolo, un uomo le cui straordinarie creazioni appartengono già alla storia» è il ricordo di Alberto Galassi, l'A.D. di Ferretti Group che dal 2000 è il proprietario dell'azienda.

Sotto la direzione di Carlo Riva nascono i modelli Ariston, Tritone, Sebino, Florida, veri simboli di eleganza che si concludono con il the best AQUARAMA (nella foto) che dagli Anni ’60 é l’icona del Cantiere di Sarnico.

Genova ha voluto dedicare a questo grande imprenditore il Salone Nautico di Genova-2017.

“Io, personalmente, perdo un maestro, un esempio di genialità, d'impegno e di amore per il lavoro”, aggiunge ancora Galassi che sottolinea come “le barche di Carlo Riva saranno per sempre le più belle del mondo, fonte d'ispirazione per tutti noi che sentiamo, forte, la responsabilità di custodire e portare nel futuro il più importante marchio della nautica mondiale”.

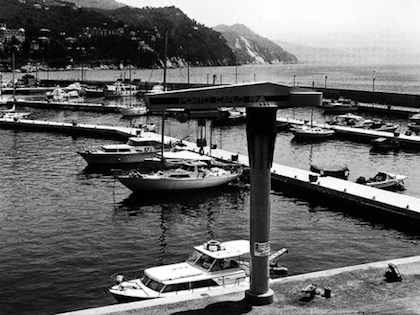

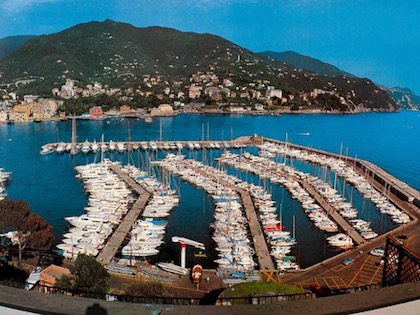

Torre di controllo del Porto Carlo Riva di Rapallo

Veduta aerea del Porto Riva di Rapallo

Nella sua Sarnico il giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino ed anche a Rapallo il grande imprenditore lombardo é stato onorato degnamente. Nel comune rivierasco Carlo Riva ebbe l'intuizione di costruire, tra il 1971 e il 1975, il primo porticciolo turistico in Italia. “Ho lavorato con lui per 30 anni era un grande uomo che ha fatto grande la nautica”, dice Marina Scarpino, la direttrice del porto.

Seguendo l’esempio di Pierre Canto, realizzatore del Porto di Cannes nel lontano 1971, Carlo Riva si entusiasmò all’idea di traslare nel Tigullio una perla della Costa Azzurra. Un progetto ambizioso, degno delle migliori tradizioni nautiche italiane, dettato dalla tenacia, dall’esperienza, ma soprattutto dalla passione e dalla voglia di fare.

Sotto questa spinta imprenditoriale, nacque a Rapallo il primo approdo turistico “privato” italiano.

Come tutte le idee pionieristiche, anche quella del porto si è dovuta scontrare con le resistenze di una realtà locale, a quei tempi restia ad innovazioni e non sorretta da un chiaro riferimento legislativo.

Ma alla fine il Porto Carlo Riva, unanimemente considerato il “salotto buono” della nautica internazionale, da sogno apparentemente impossibile si é trasformato in realtà. Una realtà per 400 imbarcazioni da 6 a 42 metri, oltre ai posti in transito e 500 posti barca realizzati per il porto pubblico.

Il 26 Luglio 1975 felicemente si inaugura il nuovo approdo. Nella foto gallery seguono alcune immagini rappresentative delle fasi di progettazione, costruzione ed inaugurazione del porto.

Carlo Riva presenta il Nuovo Porto turistico di Rapallo

I primi clienti…

Il porto al completo…

Il Porto privato di Rapallo é situato accanto al porto comunale da cui è separato dal molo di sottoflutto (molo Langano). Il porto è protetto da una diga foranea a tre gomiti, interamente banchinata all’interno dello specchio acqueo di 54.129 mq.

Porto Turistico internazionale - Marina privato Rapallo

Latitudine Lat 44° 20' 42'' N Long 9° 13' 50'' E

Email: info@portocarloriva.it - Tel. +39 0185 6891 - Fax +39 0185 63 619

VHF 09 - Sito Web: http://www.portocarloriva.it Indirizzo: Calata Andrea Doria 2

Numeri Utili: Ufficio Locale Marittimo: 0185 50583 ; Carburante: 0185 689311

In omaggio al ricordo di Carlo Riva, riportiamo in una rapida carrellata la situazione dei Posti Barca nei porti principali italiani.

Da 60.000 ormeggi nel 2007 si è arrivati a 83.000 odierni; inoltre bisogna aggiungere gli ormeggi presenti in porti preesistenti che fa arrivare il totale a 161.000 unità.

POSTI BARCA IN LIGURIA

Marina di Chiavari……………………459 Posti barca

Porto Carlo Riva di Rapallo………...401 P.B.

Porto di Varazze…………………………….707 P.B.

Porto Finale Ligure………………………..579 P.B.

Portobello Loano…………………………….474 P.B.

Porto di Alassio……………………………….400 P.B.

Marina di Andora…………………………….825 P.B.

Porto Maurizio…………………………………709 P.B.

Marina Genova Aeroporto………………500 P.B.

Marina Genova Molo Vecchio…………160 P.B.

Porto di Imperia……………………………..709 P.B.

S.Stefano al Mare…………………………..989 P.B. Marina degli Aregai

Porto di Sanremo……………………………806 P.B.

Marina Porto Lotti Spezia……………….516 P.B.

PORTO DI LAVAGNA……………………..1400 P.B.

Per classificare l’ampiezza e l’importanza dei porti turistici italiani si conteggiano, ogni anno, le migliaia di turisti che transitano per quel porto, vengono inclusi anche i passeggeri dei traffici locali, di collegamento con le isole italiane e con località della stessa-regione.

Il primato spetta al Porto di Messina, tra i più grandi ed importanti del Mediterraneo, che comprende una superficie portuale di circa 820.000 m². Segue il Porto di Napoli, dove è attualmente in fase di sviluppo la pedonalizzazione dell’area ed un collegamento metropolitano che comprende la creazione di sottopassi per le auto e, nell’area di fronte il Molo Beverello, la costruzione della stazione Municipio della metropolitana di Napoli. Chiude il podio il Porto di Civitavecchia, conosciuto fin dai tempi antichi come porto di Roma, è stato per molti secoli un importante centro per gli scambi e per i contatti tra i popoli dell’antico Mare Nostrum.

Ecco la classifica completa delle prime 15 posizioni per transito annuo di passeggeri (dati espressi in migliaia):

1. …………Messina-Milazzo: 7.909

2. …………Napoli:............. 7.593

3. …………Piombino:......... 6.015

4. …………Olbia:.............. 4.018

5. ………..Civitavecchia:... 3.809

6. ………..Genova:........... 2.853

7. ………..Livorno: ...........2.660

8. ………..Palermo:...........1.815

9. ………..Venezia:............1.755

10………..Bari:..................1.491

11………..Savona: .............1.379

12………..Ancona:............. 1.010

13………..Salerno:............... 687

14………..La Spezia: ............667

15………..Brindisi:............... 625

PORTI ITALIANI CON DISPONIBILITA’

SUPERIORE AI 500 POSTI BARCA

Porto di Viareggio………………………(2000 P.B.)

Porto Marina di Nettuno (Lazio)…(850 P.B.)

Porto Turistico di Roma……………..(796 P.B.)

Porto S.Nicola L’Arena……………….(800 P.B.) Erice – Sicilia

Porto di Numana–Marche………… (780 P.B.)

Porto Turistico di Jesolo…………….(650 P.B.)

Porto di Alghero ………………………..(918 P.B.)

Marina del Gargano (Puglia)……..(747 P.B.)

Marina di Villasimius (Sardegna).(740 P.B.)

Marina di Scarlino (Toscana)……..(566 P.B.)

Marina Punta Faro Lignano Sab..(1200 P.B)

Marina di Porto Cervo-Sardegna..(720 P.B.)

Marina di Policoro-Basilicata……….(750 P.B.)

Marina di Pescara……………………….(1250 P.B.)

Marina Dorica-Ancona………………..(1200 P.B.)

Marina di Castelsardo…………………..(650 P.B.)

Marina di Carloforte……………………..(600 P.B.)

Marina di Capo Nord-Friuli…………..(650 P.B.)

Marina di Cala del Sole-Licata……..(1500 P.B.)

Darsena Aprilia-Udine………………….(680 P.B.)

Civitanova Marche………………………..(600 P.B.)

Marina Riva di Traiano………………….(1182 P.B.) Civitavecchia

ALBUM FOTOGRAFICO - MODELLI RIVA

1 – AQUARAMA

L’icona, il simbolo, la nascita del mito. È il 1962 quando l’Aquarama viene presentato al terzo Salone Internazionale della Nautica a Milano e diventa immediatamente il sogno di tutti gli appassionati. Il prezzo di vendita era di 10 milioni ed 800 mila lire. Naturalmente un sogno irrealizzabile per molti.

2 - AQUARIVA

Presentato nel 2000, anno in cui la Riva tornò a battere bandiera italiana grazie al Ferretti Group, e lanciato sul mercato nel 2001. Rappresenta uno dei più grandi successi dell’azienda, con oltre 240 esemplari venduti in tredici anni. Il prezzo? 500 mila euro. È uno dei meno cari tra i Riva attualmente in produzione.

3 - ARISTON

«Disegnato con amore, nato forte e puro come un cavallo di razza. Indimenticabile! Il mio signore del mare». Così ne parlava Carlo Riva negli anni ’50, quando l’Ariston si innestò nel mito dell’alta velocità e delle auto da corsa che contraddistingueva gli anni della rinascita industriale post-bellica italiana. Anita Ekberg se ne innamorò e ne volle uno personalizzato con tappezzeria zebrata.

4 – RIVARAMA

Torniamo negli anni 2000 con un motoscafo di media grandezza ma decisamente pensato per un mercato di lusso. Rappresenta un successo con oltre 100 esemplari prodotti.

5 – TRITONE

Nuovamente un salto nel passato, un salto negli eleganti ed esuberanti anni ’50. Il Tritone fu ideato e prodotto sull’onda lunga del successo dell’Arsiton, ma rappresentò un passo avanti ingegneristico importantissimo: è infatti il primo bimotore della Riva.

6 – SUPER FLORIDA

Sono gli anni ’60 e l’America è un mondo lontano che fa sognare tutti grazie alle fantastiche star del cinema. La Riva si lancia così nella produzione del Super Florida, un motoscafo che segue le linee delle imbarcazioni americane in voga in quegli anni, ma con il tocco di classe unico del design italiano.

7 – 86′ DOMINO

E’ il salto nel futuro della Riva il distacco dalla produzione classica che ha creato il mito dell’azienda. 86 piedi (26 metri) d’imbarcazione all’avanguardia, dal design accattivante ed aggressivo. Prodotto nel 2011, i suoi 6 milioni di euro di prezzo di listino lo relegano al mercato dell’extra lusso ma lo hanno immediatamente reso l’oggetto del desiderio di milionari di mezzo mondo.

La ripresa del settore, peraltro, emerge anche dai dati di Assomarinas, l’associazione che raggruppa i porti turistici italiani, divulgati nel corso della IV conferenza sul turismo costiero, svoltasi nell’area del Salone.

“Nella stagione estiva 2017 – ha spiegato il presidente, Roberto Perocchio – il giro d’affari dei porti turistici è aumentato del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Si è trattato, quindi, di un altro anno relativamente buono per gli approdi turistici, che sono in leggera ripresa da tre anni”. Il dato, però, ha aggiunto “deve essere valutato alla luce del fatto che il giro d’affari è ancora al di sotto del 25%, rispetto al periodo pre-crisi”. Negli anni più difficili della nautica, infatti, gli scali turistici avevano perso il 35% del giro d’affari.

Assomarinas ha anche rilevato un incremento dei transiti a +7%, rispetto al 2016. Transiti che comunque, ha detto Perocchio, “non fanno la salute totale di un porto turistico, perché senza l’utenza stanziale la struttura non si regge economicamente”. Questa crescita è da attribuirsi anche al fatto che “per motivi geopolitici l’Italia è diventata molto interessante per le navi da diporto; poi il merito va ai charter, cresciuti quest’anno del 10%, e un contributo va ascritto pure al noleggio nautico, che registra una fase di prosperità”. Resta, comunque, dice Perocchio, “un forte squilibrio tra offerta di posti barca in corso di realizzazione e utenza. Negli ultimi 10 anni, sono stati costruiti ben 21.490 posti barca; inoltre 22.559 sono in costruzione e 51.696 sono in corso di progettazione. Per contro, le immatricolazioni di nuove barche nel 2015 (è dato disponibile più recente, ndr) sono state solo 600”. Fermi restando i dati, Assomarinas sta pensando a un ricorso alla corte di giustizia Ue, contro la norma che decretato l’aumento retroattivo dei canoni demaniali.

![]() INTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO

Italia vince con il maggior numero dei porti turistici più cari in classifica

Autore: Redazione

11 agosto 2017, 11:27