CANCARONE E VINO NAVIGATO

CANCARONE E VINO NAVIGATO

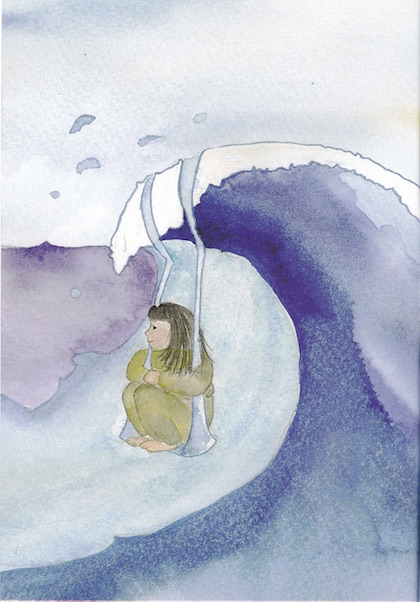

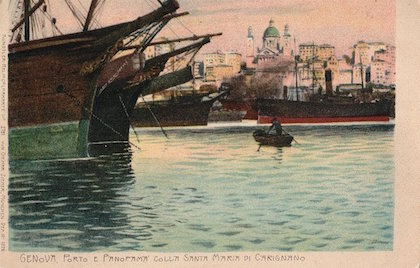

Quando nel 1956 feci il mio primo imbarco da mozzo su una piccola vinacciera, sentii che l’equipaggio chiamava sia il vino di bordo sia quello trasportato, con un nome curioso e suggestivo: CANCARONE. Ma nessuno a bordo conosceva l’origine di quel nome che mi ricordava i profumi della darsena e dell’angiporto di Genova. Ero un ragazzo, ma con un ramo di parentela nel basso Piemonte… per cui mi accorsi subito quanto fosse imbevibile quel liquido che non sembrava ricavato dalla fermentazione del mosto d’uva.

Mio cugino Francesco Fidanza dal Venezuela mi telefona: "alcuni gorni fa mi e’ venuto in mente: la parola CANCARONE che a bordo veniva servito nella classica caraffa di vetro, la raffinatezza era che veniva servito ‘freddo di frigorífero'. Nonostante tutto, si svuotava... e si poteva vedere la macchia rosso scura che lasciava quel liquido chiamato Cancarone. Poi, gli armatori meno spilorci, il giovedi e la domenica ci donavano il vino in bottiglia (con il tappo di sughero ) che era la versione di LUSSO dello stesso cancarone, in effetti se ne bevevi due gotti, ti veniva il mal di testa..."

L'amico Nunzio C. ricorda che alla fine degli anni '40, prima dell'avvento in Italia della Penna a sfera (la famosa biro), molti marittimi usavano il CANCARONE come inchiostro per scrivere a casa...

“La colpa é del mare mosso e delle vibrazioni del motore – mi spiegavano – che non permettono il deposito delle 300 sostanze di cui é composto il vino”.

Per una volta tanto la famiglia caino di bordo: “il cambusiere”, veniva assolto insieme ai suoi collaboratori della sezione cucina.

Tempo addietro trovai persino la definizione di questo strano nome: VINO CANCARONE

CANCARONE

Non è un tipo di vino né un nome. Si usa soprattutto in Liguria, la dizione si rifà ad un brano del celebre scrittore sanremese Italo Calvino per indicare un vino scadente, che costa poco e vale meno.

In certi ambienti viene usato anche un altro nome:

TRAGLIA

Qualcosa di scarsa qualità, generalmente riferita a vino o alcolici in generale. In un impeto di internazionalizzazione è stato anche sostituito con l’inglesismo "cancaron".

Espressioni collegate: "E’ una traglia" - "Che vino molto “cancaroni!"

Sono proposte di Max (Kroy), area genovese in particolare di Rapallo.

Nel novembre del 1932, entrò il linea il CONTE DI SAVOIA che fu il primo piroscafo a essere dotato di enormi giroscopi stabilizzatori per diminuire il rollio ed il beccheggio in caso di maltempo. Da quel giorno anche i SOMMELIER DA CANCARUN fecero un salto di qualità...

LA NOVITA’

Dopo tanti anni di oblio, é ritornata di moda un’altra definizione che però certifica un’altra tipologia di vini, questa volta di buona qualità:

VINO NAVIGATO

Albenga: La sezione di archeologia sottomarina, ospitata nel Palazzo Peloso Cepolla, pregevole edificio del primo Seicento, è sorta nel 1950 in seguito al ritrovamento, sui fondali dell'isola Gallinara, di una nave oneraria degli inizi del 1 sec. a.C. Nel Museo, in corso di risistemazione, sono esposti resti dello scafo, e materiali recuperati durante le varie campagne di scavo, e soprattutto un gran numero di anfore vinarie, collocate secondo la disposizione originaria del carico.

L’interno dell’anfora da vino era impermeabilizzato con pece e resine, da cui il termine "vino resinato", mentre l’imboccatura veniva chiusa con un tappo di sughero spalmato di pece ma anche da appositi tappi di ceramica sigillati con calce o pozzolana.

Portofino/Santa Margherita Ligure. Quelle anfore pescate il 27 maggio 2016, alla fine hanno condotto al vero tesoro: una nave da carico romana del II – I secolo a. C., affondata al largo di Portofino. Le anfore, riportanti i bolli del generale Lucio Domizio Enobarbo indicano con esattezza la loro provenienza, la fornace e lo schiavo che le aveva realizzate. Vista la loro grandezza, da subito si era ipotizzato che facessero parte di un grosso carico di vino di una nave di notevoli dimensioni.

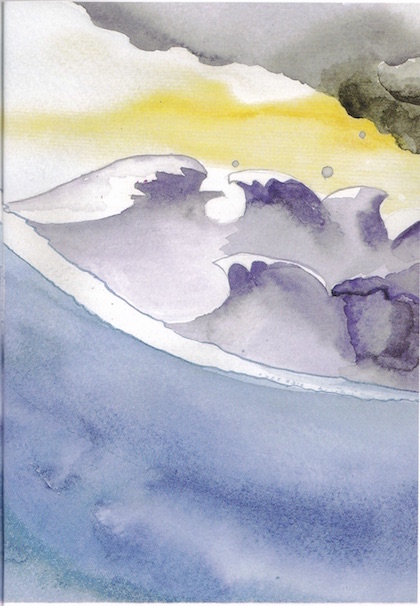

Questi reperti archeologici della nostra regione, dimostrano che la storia del Vino Navigato si perde nella notte dei tempi e ci raccontano di quel vino ligure che viaggiava tra le sponde del Mediterraneo sulle navi onerarie romane e non solo, quando una su tre affondava a causa del Mistral, e le sopravvissute naufragavano prima o poi sulle coste della Riviera a causa del libeccio. Non é quindi un caso, che in seguito a questi naufragi esistano tante anfore recuperate che oggi rivivono nei nostri musei.

Non solo anfore potremmo dire, ma anche qualche segreto che oggi riemerge in forma direi turistica e commerciale.

Ma di cosa si tratta?

Si dice che furono i “marangoni genovesi” (sommozzatori e palombari, provetti nuotatori di superficie e in apnea, famosi fin dal 1300) a localizzare numerosi relitti romani recuperando le anfore che erano rimaste indenni dalle mareggiate. I nostri avi che erano più interessati al contenuto che alle anfore-container dell’epoca, fecero una interessante scoperta: quel vino navigato e invecchiato per un destino avverso… era migliore di quello di terra. Ma come spesso succede in questa terra ligure un po’ arcigna e impregnata dei “si dice…manaman”, certi segreti rimasero sepolti sul bagnasciuga dei porticcioli, forse all’interno di qualche calata privata e protetta, tana e patrimonio di pochi fortunati intenditori! Tuttavia qualche fuga di notizie ci fu nella lunga e variegata storia locale che poi si é tramandata attraverso piccoli cunicoli fino ai giorni nostri!

Ecco, improvvisamente rispuntare i primi esperimenti di vino, (anche champagne pregiato, si dice…), che viene affondato ad oltre 50 metri di profondità per essere conservato, anche un anno intero, in gabbie opportunamente ancorate e accarezzate dall’acqua di mare pulita e mai mossa, con poca luce e tanti profumi sconosciuti tra i mortali che vivono in superficie.

E’ inutile girarci intorno… Oggi il termine Vino Navigato, é abusato e copiato per ovvi scopi pubblicitari e turistici, ma non vanno dimenticati i secoli di fatica, sudore e rischi di navigazione: unici elementi che conferivano, in maniera naturale, un gusto davvero speciale al vino. Sulla scia di quanto detto, il nostro pensiero corre innanzitutto al RICORDO dei nostri Leudi, ai quali abbiamo già dedicato un’ampia rassegna di saggi e articoli sul Sito di Mare Nostrum Rapallo.

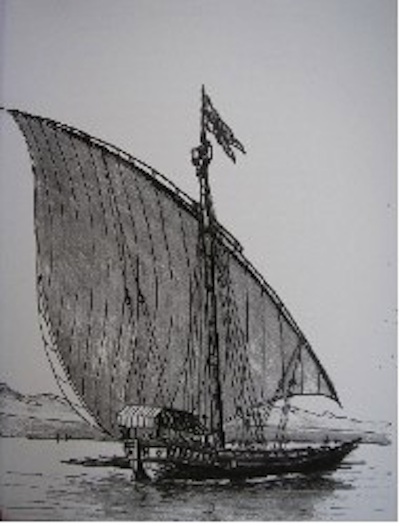

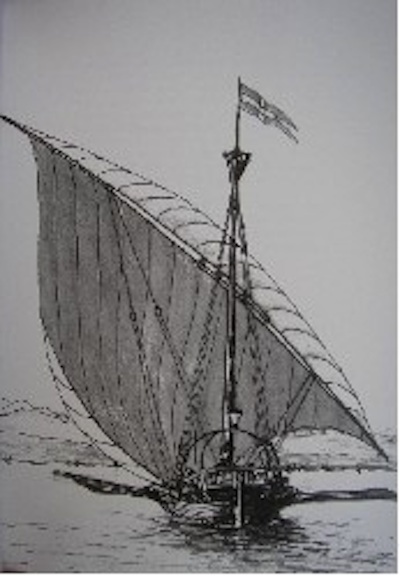

L’ultimo Leudo di Sestri Levante: Nuovo Aiuto di Dio

RICORDI di quando il vino era una specie di santo “pellegrino” che viaggiava via mare in botti di rovere sui Leudi, una tipologia di imbarcazioni in uso in tutto il Mediterraneo fino alla fine del Novecento.

Il LEUDO fa parte della nostra storia e della nostra tradizione. Quest'imbarcazione aveva il compito di trasportare tutti i generi di prima necessità, a partire soprattutto dal vino.

Tradizionali erano gli scambi con l'Isola d'Elba, ma anche con la Sicilia e la Corsica.

L’ultimo Leudo rimasto è il "Nuovo aiuto di Dio" di proprietà del dottor Gian Renzo Traversaro presidente dell'Associazione "Amici del Leudo" che è stato restaurato e ha potuto riprendere il mare nel 2011.

Sul "Nuovo aiuto di Dio" imbarcò Agostino Ghio "Giustinin" (Ancora d'Oro nel 1961) che fu anche timoniere di Guglielmo Marconi sulla celebre Elettra.

“Nel 2012 – racconta il dott. Traversaro - in una delle riunioni invernali per le opere da eseguire, mi è balenata un'idea, forse pazza, ma interessante: riprendere i commerci con il Leudo ed in particolare quello del vino con l'Isola d'Elba e l'isola del Giglio”.

Una bella notizia di questi ultimi anni riguarda quindi il ritorno al passato… Da questa antica tradizione, il vino Navigato riprende le vie del mare nostrum a bordo della bombata coperta del primo LEUDO restaurato da appassionati privati. Ascoltiamone il racconto di un anonimo testimone:

“Quel vino rischiava di non essere prodotto a causa del mancato varo del Leudo Nuovo Aiuto di Dio determinato da problemi tecnici, ma un gesto di solidarietà ed amicizia, tipica delle buone tradizioni marinare, ha salvato la situazione! È stato il Leudo Zigoela, capitanato dal patron della Compagnia delle Vele Latine, Roberto Bertonati, a trasportare il prezioso nettare degli dei. Il ricavato della vendita del vino, apprezzato da consumatori ed esperti, servirà per rimettere in sesto il Nuovo Aiuto di Dio.

Così il 29 settembre 2014 il benemerito Leudo Zigoela è salpato dal golfo di La Spezia alla volta di Vernazza, nelle Cinque Terre, custodendo nel suo ventre il vino della Cantina Sassarini.

Dopo aver preso contatti con alcune cantine produttrici dell’Isola d’Elba, abbiamo trovato due bottifici ancora attivi a Marsala che ci hanno fornito le botti per il trasporto. Ad attendere l’arrivo delle botti, non solo presenziava il sindaco Vincenzo Resasco, ma anche i ‘vinacceri’ Andrea e Daniele Ballarini e i rappresentanti dell’ Associazione Amici del Leudo Ugo Rocca e Giordano Veroni. Nel Settembre del 2012, quarantaquattro anni dopo l’ultimo viaggio commerciale che fu appannaggio proprio del Nuovo Aiuto di Dio, è stata riaperta “La Via Dei Leudi”.

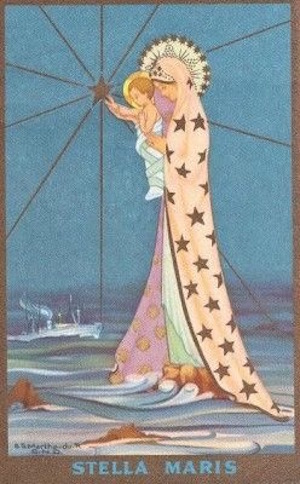

Andrea Ballarini, imprenditore, ristoratore e socio degli amici del Leudo ci informa che: i progetti per il Vino Navigato di quest’anno sono ambiziosi. Alla “Stella Maris”, che farà affinamento in botte immersa nelle acque del nostro mare, si affiancheranno due nuovi prodotti che vedranno la luce grazie ad una collaborazione con il Museo di Sestri nella persona del direttore Fabrizio Benente.

STELLA MARIS IL VINO DEL LEUDO “NUOVO AIUTO DI DIO”

L’armatore Gian Renzo Traversaro parlandoci del naufragio del Leudo predecessore il "Nuovo Aiuto di Dio", avvenuto all’altezza delle secche di Vada, ci disse che durante quel triste epilogo, si seppe di anfore e botti di imbarcazioni affondate che avevano perfettamente mantenuto, se non addirittura migliorato il gusto de loro prezioso carico. Nacque un’idea. Ce la può raccontare?

“Certamente! Con un attento studio sulle botti e sui tempi abbiamo voluto creare una cosa unica immergendo in mare per sei mesi una serie di botti in una località segreta a Sestri Levante.

Il legno agendo da membrana osmotica ha poi regalato al vino altre note preziose facendolo acquistare in struttura e sapidità.

Fu scelto un nome speciale: “Stella Maris” un punto cardinale della devozione dei nostri marinai fin dall'antichità; in ebraico antico significa anche “goccia di mare”.

Ma per avere contezza del tempo che passa, andiamo ancora un po’ indietro e leggiamo che nel 1876 Bartolomeo Bregante iniziò a commercializzare il cosiddetto "vino navigato" lungo le rotte del Mediterraneo con una piccola flotta di Leudi.

Il Maestro d’Ascia Antonio Muzio detto anche “Tunin Capetta”

Di nuovo messo in secco nel 2013 per lavori all'albero maestro il leudo, costruito dai maestri d'ascia sestresi nel 1923, e' tornato a veleggiare. 'Il nuovo aiuto di Dio' che trasportava vino tra la Sardegna e l’Elba fino alla fine degli anni '50, in estate raggiungerà il porto di Marciana Marina (Elba) seguendo l'antica rotta dei vinacceri.

Dimensioni principali del “NUOVO AIUTO DI DIO”

| Lunghezza fra le Pp. ................................................................ | mt. 14,670 |

| Lunghezza fuori tutto ............................................................. | mt. 15,320 |

| Larghezza massima fuori Fasciame Ponte Coperta ............ | mt. 4,680 |

| Larghezza massima fuori Ossatura Ponte Coperta ............. | mt. 4,550 |

| Larghezza massima fuori Fasciame Orlo Impavesata......... | mt. 5,300 |

| Altezza P. Coperta dalla L.C. alla Retta Baglio .................. | mt. 1,050 |

| Bolzone ..................................................................................... | mt. 0,750 |

| Immersione massima dalla L.C. sulla Pp. AV. .................... | mt. 0,850 |

| Immersione massima dalla L.C. sulla Pp. AD. .................... | mt. 0,930 |

Di ritorno a Sestri, il vino veniva trasportato in botti di legno della capacità di 600/800 litri e veniva caricato sia nelle stive che in coperta.

Prima delle mareggiate invernali i Leudi venivano tirati a riva. Oltre all’equipaggio partecipavano a questa manovra anche i passanti ed i turisti.

Unico esemplare esistente di ‘Argano a mano’ per virare il Leudo a riva.

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta. Foto C.Gatti)

I Leudi normalmente trasportavano fino ad un massimo di 300/500 botti che venivano gettate in mare con la stessa tecnica di sempre: spinte verso terra, tra lo stupore dei turisti festanti, da qui venivano rotolate sulla spiaggia per essere caricate e destinate all’imbottigliamento.

Il vino così prodotto e maneggiato in questo microcosmo costiero delle nostre parti, prese il nome di NAVIGATO in quanto assunse caratteristiche importanti nei gusti, dovute alla salsedine ed al "legno" della botte che, assieme ai continui movimenti durante il trasporto, ne definiscono in maniera unica ed antica il sapore. Un prodotto difficile, ma sicuramente unico in tutto.

Quando un Leudo era carico, la linea di galleggiamento era molto bassa.

Il Leudo era una imbarcazione molto stabile ma non era veloce. Era preferibile navigare con il vento a favore perché cambiare il bordo della vela era una manovra complicata.

CARLO GATTI

Rapallo, 7 Settembre 2017

IL GIGLIO DI MARE

IL GIGLIO DI MARE

IL RE DELLE DUNE

Sulle spiagge crescono e sbocciano i fiori??

La spiaggia, non è solo una distesa di sabbia o ciottoli, ma un complesso ecosistema, in cui vive una vegetazione testimone di raffinate strategie adottate dalla vita per occupare tutti gli spazi possibili anche i più ostili. A questo tipo di vegetazione appartiene il Giglio di mare (nome scientifico Pancratium maritimum) tra le piante più ornamentali e belle da ammirare sui litorali sabbiosi. Il suo areale di distribuzione è esteso a tutte le regioni del mediterraneo ma in Italia è una specie rara, o è divenuta tale, a causa della rarefazione continua del suo habitat. In Liguria, la fascia di terra che progressivamente portava alla fine della spiaggia chiamata duna non esiste più, ora ci sono gli stabilimenti balneari, la passeggiata, le strade, le case e i parcheggi.

All’incirca sino al dopoguerra su quasi tutte le spiagge della costa ligure si poteva ancora ammirare la fioritura dei gigli di mare, una testimonianza la possiamo trovare negli scritti di Camillo Sbarbaro risalenti al maggio del 1945 a Spotorno: “E’ fiorito sulla spiaggia il giglio di mare; scendo a coglierne; dalla strada un passante mi grida lì tutto è minato”.

Alcuni esemplari hanno tentato o sono riusciti a rifugiarsi in zone più protette o dove per alcuni fattori le caratteristiche di naturalità necessarie alla loro sopravvivenza si sono mantenute.

Il giglio di mare il cui nome in greco significa tutta forza, faticosamente cerca di resistere come dimostrato da studi condotti dall’Università di Genova, in tre siti in Liguria: a Cavi di Lavagna (sembrerebbe piantato da Lord George C. Byron) a Varigotti e tra Ceriale e Albenga.

IL GIGLIO DI MARE

Il giglio della sabbia, lo conosci?

fragile più di ogni altro,

s'alza solo dove il tempo s'arresta,

lì, presso la scogliera immensa,

più d'un giorno non dura,

breve come il miraggio

della maga anche lei sola,

le bestie la cerchiano e le rupi,

brune ancelle nella sosta

tra il gioco della palla e i panni stesi

del fiore e di parole riempirono i canestri,

anche al naufrago appare

e lo consola.

Umberto Piersanti

L'albero delle Nebbie

Credevo di essere un uomo di mare a tutto campo per l’interesse che ho sempre sentito per tutto ciò che si muove in mare e sulla costa, ma la mia presunzione ha subito un duro colpo quando ho ricevuto questa fotografia dal mio amico Nunzio Catena di Ortona.

Giglio di mare (Pancratium maritimum)

Pancratium maritimum è una pianta profumatissima, perenne bulbosa, con fusto alto sino a 40 cm e ampie foglie lineari. I fiori, da 3 a 15, bianchi e lunghi fino a 15 cm, sono riuniti in infiorescenze ad ombrella; si aprono tra luglio e ottobre. I fiori hanno un profumo intenso e persistente di giglio, che diventa percepibile principalmente durante le notti d'estate senza vento. E’ facilmente coltivabile, ma richiede una posizione molto soleggiata e un terreno sabbioso molto ben drenato. Ha bisogno di estati calde per indurre la fioritura, mentre una fioritura timida può avvenire in climi più freschi. Tollera temperature fino a circa -5°. La propagazione avviene per seme o divisione dopo la fioritura. Piantine possono fiorire nel loro terzo o quarto anno di vita.

Il frutto é una capsula contenente semi neri lucidi di forma irregolare. I semi galleggiano, cosicché la disseminazione avviene anche tramite le correnti marine!

Cresce sui litorali sabbiosi del Mar Mediterraneo e del Mar Nero, dal Portogallo, Marocco e lee Isole Canarie fino a est in Turchia, Siria, Israele e Caucaso. Può essere osservato anche nella Bulgaria meridionale e nel nord della Turchia e sulle coste della Georgia nel Mar Nero, dove la specie è minacciata di estinzione

In Italia lo si può osservare sulle dune costiere di Veneto, Liguria di Ponente, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Progetto Giglio di Mare

Il suo habitat ideale è sulle dune sabbiose, in posizione retrodunale. Pianta protetta a rischio di estinzione per la scomparsa dei siti idonei per il suo ciclo vitale, per il calpestio estivo dovuto al turismo, per la recisione del fiore. Dichiarata specie vegetale protetta ai sensi della Legge Regionale n°56/2000 che ne vieta il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.

UN PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE DEL GIGLIO MARINO.

Il giorno 19 Ottobre 2012 tra il CRISBA (Centro Ricerche Strumenti Biotecnici nel settore Agricolo-forestale) dell’ISIS “Leopoldo II di Lorena” e l’Associazione “Terramare”, è stato firmato un protocollo d’intesa fra i due soggetti per la raccolta di alcuni campioni di seme di Pancratium maritimum finalizzata alla propagazione della specie in modo tale da produrre un numero sempre più consistente di piante da destinare alla messa a dimora nelle aree dunali maremmane.

Il CRISBA ha attivo ormai da alcuni anni un programma di propagazione da seme autoctono di questa specie, finalizzato alla reintroduzione in ambiente delle piante ottenute; ad oggi sono state effettuate molteplici piantumazioni nelle dune del territorio provinciale con alte percentuali di attecchimento delle piante messe a dimora. L’Associazione Terramare collabora a queste progetto e ne ha ampliato le finalità attivando con il CRISBA un piano di monitoraggio e mappatura del Giglio di mare nel nostro territorio.

Si tratta di un’iniziativa, svolta in collaborazione anche con Treart Srl, ISIS “Leopoldo II di Lorena” e Provincia di Grosseto, alla quale ciascuno di voi può partecipare segnalando l’avvistamento di uno o più esemplari di Giglio di mare nelle nostre dune!

I dati raccolti, una volta verificati, arricchiranno una mappa satellitare interattiva che consente di monitorare la diffusione della specie vegetale in Maremma e di conoscere lo stato di salute delle nostre dune.

Riporto una interessante spunto dal web:

Caro……

il Pancratium maritimum produce centinaia di semi, molto ben visibili perché grandi come un fagiolo. Se sei talmente preoccupato per la possibile scomparsa di questa specie, puoi attivarti andando a raccoglierne in buona quantità, prima che si secchino al sole inutilmente, e cominci a sotterrarli nella sabbia nei punti chiave come da tempo faccio anch'io. Ci sarà quindi chi ruba le piante e chi la andrà a ripiantare.....

E' molto semplice quindi poter fare qualcosa per aiutare la natura nel suo difficile cammino di sopravvivenza, basta muovere le gambine e spremersi un po' di sudore....

Una rimarchevole inziativa:

21 Apr 2017

Chiavari: la colonizzazione del Giglio Marino

Questa mattina ha preso l’avvio il progetto di colonizzazione del giglio marino, con la piantumazione delle specie in via di estinzione sul litorale chiavarese.

Il Comune di Chiavari, in attuazione del “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime”, approvato nel 2015, in accordo con le previsioni del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero e secondo le indicazioni della D.G.R. 129/2011 del Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria, sta favorendo la rinascita della vegetazione spontanea costituita da psammo-alofile (da psammos e alos che significano sabbia e sale), cioè di quelle piante esclusive o quasi degli ambienti marini, ormai estinte sui nostri litorali (tra le quali il bellissimo Giglio Marino (Pancratium Maritimun), nella spiaggia posta in aderenza al Porto Turistico, e sottostante la passeggiata a mare Lungo Porto Don Giussani, in particolare nella fascia più prossima al mare del sistema dunale.

A tale fine, l’Amministrazione Comunale ha realizzato due aiuole (di mq. 300 e mq. 375 ciascuna) che hanno uno scopo dimostrativo, teso a diffondere la conoscenza della biodiversità e il rispetto per la natura.

In particolare, le aree riservate alla vegetazione psammofila spontanea sono state realizzate con materiale prelevato dalla spiaggia originaria o proveniente dalle operazioni di dragaggio per la realizzazione della nuova darsena, comunque evitando ghiaie e materiale grossolano.

Sono state leggermente rialzate rispetto al piano spiaggia e compartimentate mediante fascinature in modo che favoriscano la stabilizzazione del materiale, e creino artificialmente una duna embrionale nella quale possa insediarsi la vegetazione pioniera, e al contempo delimitino e segnalino l’area.

Verranno posti, per ciascuna aree, dei cartelloni esplicativi indicanti gli obbiettivi di salvaguardia e i divieti vigenti.

Una volta realizzate le aree verranno individuate graficamente su cartografia almeno in scala 1:2000 e detto inquadramento cartografico, ed ogni successivo aggiornamento, verrà inviato al Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria.

L’area verrà costantemente mantenuta attraverso interventi di ripristino della delimitazione in fascinatura e della cartellonistica e soprattutto attraverso un costante servizio di pulizia manuale da eventuali rifiuti e vegetazione infestante.

Il Comune eseguirà un monitoraggio delle aree, consistente almeno in un reportage fotografico da realizzarsi una volta l’anno nel periodo da maggio a settembre.

Collaborazione con l’Università di Genova

Volendo accelerare il processo di colonizzazione della vegetazione in maniera attiva, il Comune di Chiavari ha instaurato una collaborazione di tipo scientifico per il monitoraggio botanico dell’area con il DISTAV, (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita), presso l’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Prof. Mauro Mariotti, per la conservazione dei fiori di spiaggia, per la specifica consulenza scientifica, il supporto al reperimento del materiale e la predisposizione di specifici indirizzi per la gestione.

Progetto con le scuole

Questa mattina, il progetto ha preso avvio mediante la piantumazione delle prime specie da parte di Studio Gardenstudio e dei giardinieri comunali, con la partecipazione degli studenti delle scuole di Chiavari.

Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Il Laboratorio Territoriale Tigullio (gestito dalla Cooperativa Terramare), che ha realizzato un percorso didattico sviluppato con le Scuole secondarie di primo grado del Comune di Chiavari, con il coinvolgimento di due classi.

Presenti alle operazioni di piantumazione l’Assessore all’Ambiente Nicola Orecchia, la Dott.ssa Isabella De Benedetti e Nicolò Mora dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Chiavari, il Prof. Mauro Mariotti dell’Università degli Studi di Genova (DISTAV) la Dott.ssa Elena Montepagano del Settore Ecosistema Costiero e Acque, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, nonché gli studenti e le insegnati delle classi IE della Scuola Secondaria di Primo Grado Ilaria Alpi Istituto Comprensivo Chiavari II e la IIB della Scuola Secondaria di Primo Grado “Della Torre” Istituto Comprensivo Chiavari I, ed il Dott. Giacomo Goria, dello Studio Sciandra & Associati.

Così dichiara l’Assessore Orecchia: “Siamo molto soddisfatti di questo progetto ambientale che si prefigge di diffondere la conoscenza della biodiversità ed il rispetto per la natura, con una particolare attenzione alle specie di vegetazione marina spontanea delle psammofile, ormai estinte sul nostro litorale, cui appartiene, ad esempio, il bellissimo Giglio Marino, che vorremmo potesse tornare ad abbellire le nostre coste. Ringraziamo per la preziosa collaborazione tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa…

- La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva.

(Albert Einstein)

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.

(Andy Warhol)

Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la terra.

(Henry David Thoreau)

Su questa spiaggia di Ortona (Abruzzo) oggi, 31 luglio 2019, é stata scattata la fotografia che tutta Italia e, forse tutto il mondo, sogna di poter avere sotto i propri occhi: una prateria di profumatissimi e rari GIGLI DI MARE.

Si dà il caso, che proprio in questo periodo, e proprio per questa spiaggia, verrà decisa la sorte di questo magnifico RE DELLE DUNE. Sul suo destino incombono richieste d’impianti balneari che ne decreterebbero l’estinzione.

La ridente località abbruzzese ha una grande responsabilità:

vincere una guerra di civiltà!

Tutta Italia é con voi!

Carlo GATTI

Rapallo, 11 Agosto 2017

GIUSEPPE PETTAZZI UN RAPALLESE DA RICORDARE!

Ing. GIUSEPPE PETTAZZI

Un rapallese da ricordare

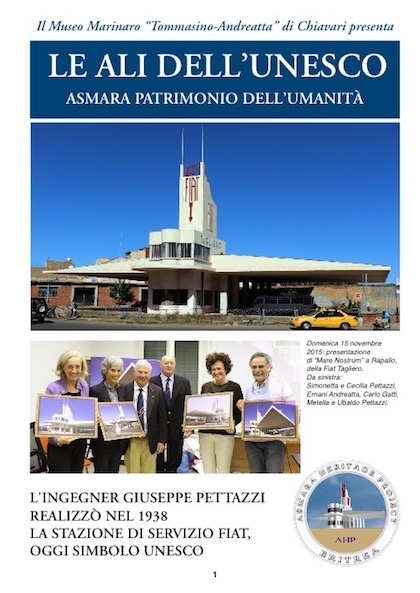

L'INGEGNER GIUSEPPE PETTAZZI REALIZZO’ NEL 1938 LA STAZIONE DI SERVIZIO FIAT, OGGI SIMBOLO UNESCO

Sopra: l’inaugurazione della Fiat Tagliero ad Asmara il 28 Ottobre 1938. Presenti le massime autorità gerarchiche del tempo. A sinistra, in completo scuro, si riconosce il Duca Amedeo di Savoia-Aosta, l’Eroe dell’Amba Alagi, che il 3 Marzo 1942 morirà a Nairobi, prigioniero degli Inglesi. Medaglia al Valor Militare.

La Rai nazionale si è interessata alla Fiat Tagliero di Giuseppe Pettazzi con due filmati tratti da due trasmissioni della Grande Storia di Paolo Mieli e Massimo Bernardini. Altri edifici di quel tempo, sempre in Eritrea sono fotografati in altre località come “Dire-Daua”, “Dessiè”, “Gondar”, “Mogadiscio”, “Adis Abeba”. Sono altresì rappresentate tramite fotografie panoramiche, le “Torri Balilla al mare e sulle Alpi” che vengono proposte come colonie Fiat per bambini con slogan come: “attraverso le miriadi e miriadi dei vostri figli si ha la certezza assoluta della continuità nei secoli della nostra “Patria”.

Per quest’ultimo edificio, la rassomiglianza con la nostra Colonia Fara di Chiavari è straordinaria, non solo nella struttura centrale ma anche nelle due terrazze laterali. L'accostamento tra la Ex Colonia Fara e le nuove costruzioni nell'Ex Cantiere Navale, è giustificato dalle architetture razionaliste e variegate della zona Preli, e anche molto criticate, come riportato dalla stampa locale.

Sopra: da ”Il Corriere della Sera” del 12 Luglio 2017, articolo di Guido Santevecchi

Progettazione della Fiat Tagliero, con i timbri originali degli uffici asmarini

Luigi Frugone

... e parte della sua libreria

Sono sotto gli occhi di tutti gli arrotondamenti dei terrazzi per creare una architettura "razionalista" simi- lare a quella della “Torre Fara”, e avendo conosciuto una persona che ha moltissimi libri di Futurismo, Art Decò e Razionalismo cioè il Signor Luigi Frugone chiederemo a lui un suo giudizio ed un commento da profondo e appassionato conoscitore dell'argomento.

Questa nuova conoscenza è straordinariamente significativa ed emozionante per aver riportato di attualità l'opera della Fiat Tagliero di Giuseppe Pettazzi. Pensate .... due persone che in parallelo si interessano della stessa cosa per anni e si appassionano all'argomento ma che non si conoscono affatto, anche se uno sapeva che l'altro esisteva e viceversa. Ma l'incontro ad una cena degli "Amici del Monte" ha creato il contatto. Ecco che Frugone, con una immagine straordinaria presenta subito una inedita Colonia Fara e uno ZEPPELIN che gli sorvola intorno!!! Naturalmente lo Zeppelin non è mai passato a Chiavari, ma “Photo-shop” sì.

Dopo questa emozionante presentazione, nel totale disinteresse, si sono scambiati subito i propri “ritrovamenti”. Frugone aveva disegni inediti con timbri colorati originali che ha ottenuto dal Municipio di Asmara .... e dall'Ufficio Storico del Museo Fiat di Torino, senza sapere, per anni, che i figli di Pettazzi erano a 50 metri dai suoi innumerevoli libri di futurismo. Chissà cosa ne avrebbe pensato Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del Futurismo che fu la prima avanguardia storica italiana del Novecento.

Filippo Tommaso Marinetti

Una foto da lui proposta della Colonia Fara

Inoltre Andreatta aveva una serie di foto avute dalla famiglia Pettazzi che Frugone non possedeva. E' stato uno scambio disinteressato e assolutamente culturale! E' storia recente che, gli autorevoli quotidiani nazionali e locali hanno finalmente portato alla luce lo straordinario lavoro degli Architetti e degli Ingegneri Italiani che progettarono un’urbanistica citata come “esempio mondiale di architettura modernista”. Si viene altresì a sapere che il Politecnico di Milano formerà tecnici eritrei per il restauro del patrimonio culturale e architettonico di Asmara, nell’ambito di un progetto finanziato con quasi 300.000 euro dall’Unione Europea. Lo ha precisato l’architetta Susanna Bortolotto dell’ateneo milanese, contattata da askanews dopo che l’Unione Europea ha riferito del coinvolgimento del Politecnico nel progetto intitolato “Capacity building for safeguarding Asmara’s historic urban environment”. Bruxelles ha infatti annunciato di recente il via libera a un finanziamento di 297.721,87 euro per le attività di valorizzazione e tutela del patrimonio di Asmara, “unico al mondo”, che fa della capitale eritrea la “città modernista del continente africano” candidata a diventare patrimonio Unesco. Ed infatti l'Unesco, nella sua sessione annuale in corso a Cracovia nel Giugno 2017, ha dichiarato Asmara Patrimonio dell'Umanità, inserendola nella lista World Heritage. La capitale dell'Eritrea è il primo sito del Paese africano a entrare nel Patrimonio, come "città modernista d'Africa", in riferimento alla sua struttura urbanistica, che porta la firma degli architetti italiani della fine dell'Ottocento e soprattutto del Ventennio.

Il progetto, presentato dall’Asmara Heritage Project e dalla municipalità di Asmara, prevede il completamento del “Con- servation Master Plan” della città e un corso per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio e attività che incentivino la consapevolezza e il coinvolgimento dell’opinione pubblica. L’Asmara Heritage Project implementerà parte del progetto in collaborazione con il Politecnico di Milano”, si legge nella nota diffusa dall’Unione Europea. “L’affascinante capitale dell’Eritrea – ha concluso Bruxelles – con un perimetro storico di circa 4.300 edifici censiti all’interno di un’area di 480 ettari, potrebbe anche diventare presto il primo sito Unesco Patrimonio dell’umanità dell’Eritrea”. E naturalmente quale sarà il simbolo di questo progetto, senza dubbio la Fiat Tagliero dell’Ingegner Giuseppe Pettazzi.

Ed ancora.... ricevo un Email da Luigi Frugone in cui ci parla di una mostra a Parigi presso l'Ambasciata Eritrea per perorare la causa di Asmara e delle sue architetture come “patrimonio dell'Umanità” con la Stazione di Servizio Fiat Tagliero, naturalmente, come simbolo più significativo. L'esposizione art deco di Asmara è stata inaugurata a Parigi all'ambasciata dell'Eritrea. Sua Eccellenza Hanna Simon, ambasciatrice dell'Eritrea in Francia, ha aperto l'esposizione. L' Ambasciata ha dichiarato che l'esposizione si svolge con il tema "Asmara: la città dei sogni". Questa mostra vuole attirare l'attenzione internazionale e le persone di cultura per visitare questa città e aiutarla a preservarne l'eredità. L' esposizione vuole contribuire al dibattito sulla valutazione del modernismo classico, la globalizzazione dell'architettura moderna, il suo valore storico e gli effetti sull'urbanistica.

Tuttavia, Asmara è l'unica grande città al mondo dove tutta una varietà di movimenti architettonici sono riuniti insieme. Pertanto, Fiat Tagliero, ideata e costruita da Giuseppe Pettazzi è diventata un pò il simbolo di Asmara e di tutta l'Eritrea, e vediamo la sua immagine riportata sulle magliette e sulle borse per farla conoscere al mondo. L'immagine di questa modella è stata fornita da Lugi Frugone, così come una serie di Magliette che arriveranno al più presto dall'Asmara con corriere internazionale. Riportiamo qui di seguito gli articoli dei quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giornale, Il Secolo XIX e il Nuovo Levante.

La famiglia Pettazzi è certamente grata a questi quotidiani che hanno voluto portare alla luce una storia ormai dimenticata, ma che andava certamente ricordata anche in memoria di chi ha perso la vita e di chi, al di la di ogni convinzione politica ha così tanto sofferto in certi periodi della propria esistenza. Perchè sono principalmente quelle ali di cemento che hanno fatto volare Asmara, capitale dell'Eritrea, fino al riconoscimento più alto, quello del patrimonio dell'UNESCO.

E se non fosse stato per questa improvvisa notorietà globale che ha travolto Asmara, di certo pochi si ricorderebbero di Giuseppe Pettazzi, Ingegnere di origine piemontese che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, scelse Rapallo in Liguria come rifugio in cui custodire e conservare il passato, nel tentativo, dopo cinque anni di prigionia in India, di ricostruirsi un futuro.

S.E. Hanna Simon, ambasciatrice eritrea in Francia, che ha aperto l’esposizione Art Decò di Asmara, inaugurata a Parigi all’ambasciata eritrea.

Progetto World Heritage. Asmara “città modernista d’Africa

Alcuni gadget per l’evento Unesco

Nella zona dove stanno sorgendo le nuove costruzioni della Società “Gli Scogli Srl”, il cantiere navale Gotuzzo vi costruì e varò oltre 125 velieri oceanici. Per comprendere come appariva il litorale all’epoca eroica della vela possiamo guardare il dipinto di Amedeo Devoto riportato qui sotto, raffigurante la stessa zona, nel 1919, quando ben cinque velieri erano contemporaneamente in costruzione. Sulla destra, il Cantiere Navale dei Gotuzzo, edificato nel 1912, dopo oltre cinquant’anni di lungaggini burocratiche, con uno stile assolutamente armonico rispetto al territorio.

Sotto: da “La Repubblica” del 17 Luglio, articolo di Massimo Minnella.

VITA E COERENZA DI GIUSEPPE PETTAZZI

“FORTUNATO SOPRAVVISSUTO” - “RAPALLINO DI ADOZIONE”

PARTECIPÒ NEL 1941 ALL'EROICA DIFESA DI CHEREN IN A.O.I. NEL BATTAGLIONE "UORK AMBA"

Giovanna Calissano, nata ad Alba conobbe Giuseppe Pettazzi a Rocchetta Tanaro. Soltanto dopo la guerra, nel 1947 si unirono in matrimonio. Rapallo diventò la loro residenza.

Giuseppe Pettazzi, ingegnere civile, nato a Milano, era di origine piemontese.

Durante la guerra in Africa Orientale (A.O.I.) era Sottotenente degli Alpini.

Le origini piemontesi

Giuseppe Pettazzi, di professione ingegnere civile, allo scoppio della seconda guerra mondiale si trovava in Africa Orientale Italiana e fu uno dei pochi sopravvissuti del Battaglione Alpino “UORK AMBA” durante la presa di Cheren in Eritrea da parte degli Inglesi.

Proveniente da una famiglia medio borghese di origine piemontese, era nato a Milano il 3 Maggio 1907. Dopo la guerra, nel 1947, diventa Rapallino di adozione. E’ uno dei tanti che, negli anni 30, ha dovuto fare delle scelte fondamentali e spesso si è trovato coinvolto in avvenimenti o battaglie sanguinose o situazioni di prigionia faticosamente vissute e sopportate, a volte assurde, specie se viste con gli occhi di oggi. Pettazzi, nonostante tutto, può ritenersi un “fortunato sopravvissuto”.

Aveva un carattere estremamente equilibrato, di grande livello etico e morale e certamente pacifico e sicuramente era un uomo coerente. Ma si trovò, dai trenta ai quarant’anni, a vivere un decennio di spaventosi cambiamenti e tragedie, e così, nell’età in cui un uomo è nel pieno delle sue capacità fisiche e professionali, venne coinvolto in quel momento che viene ora definito come il “Colonialismo Italiano”.

Dopo la maturità classica che consegue nel 1925, Pettazzi si iscrive alla facoltà di ingegneria di Torino dove ne esce laureato nel 1931 dopo aver interrotto gli studi per il servizio militare nel ‘28 a Bra dove frequenta il Corso Allievi Ufficiali per Alpini e ne esce Sottotenente, in caso di richiamo.

Il primo impiego, come ingegnere civile, è presso l’impresa ing. Sapelli di Ciriè, specializzata nei calcoli del cemento armato, con lavori in loco in industrie locali, e per il genio militare, alla frontiera Francese, Cesana, Sestriere, e galleria di Monte Rotta presso Bardonecchia. Nel 1935 lavora con l’impresa Zolla di Milano che ha depositi di carburanti a Gozzano e quindi con l’impresa Carlo Grasso di Torino sempre nel settore per il quale si era laureato e cioè ingegneria e progettazione civile.

Sotto: Giuseppe Pettazzi all’Asmara, con la sua “Balilla” quando era titolare dell’impresa di costruzione omonima. In pochi anni, ad Asmara, prima della tragedia scatenata da Mussolini con la perdita dell'A.O.I., aveva già progettato e costruito molti importanti edifici e strade.

Africa Orientale Italiana – L’Italia Decò

A questo punto nella vita di Pettazzi c’è una svolta che condizionerà molta parte del suo futuro. Come Ingegnere civile verso la fine del 1936 va a lavorare in Africa Orientale, in Eritrea, per cercare di avere un miglior futuro professionale sull’onda del grande esodo verso questi possedimenti del regime di allora. In quegli anni le colonie Italiane rappresentano per molti professionisti e non solo, uno sbocco importante di lavoro. Per molti giovani sono una strada aperta verso nuovi orizzonti di grandi speranze che si concretizzano presto con il grande bisogno di infrastrutture, come vengono ora chiamate, le strade, i ponti, gli acquedotti, le fognature ecc. in un paese dove non c’era nulla di tutto questo.

Un Esempio dell’archittetura “decò” di Asmara

Da un giornale del dopoguerra del 2007: la Fiat Tagliero progettata da Pettazzi é ancora in piedi.

Sotto: Una sfilata delle Giovani Italiane a Rapallo. Con la camicia bianca si nota Giovanna Calissano che prima della guerra era già residente a Rapallo.

Sotto: Una immagine del 1952 dei coniugi Pettazzi ormai Rapallini di adozione e non più “furesti”

In Eritrea, all’Asmara, esercita la libera professione proprio nel settore dell’ingegneria civile e le sue doti di progettista anticipano e interpretano perfettamente quella tendenza che potremmo chiamare “l’Italia Decò” in terra d’Africa. E’ giovane e lo spirito imprenditoriale come le capacità professionali non gli mancano e così attraverso una propria impresa di costruzioni si tiene al passo con il grande sviluppo urbanistico della città coloniale probabilmente anche favorito dall’impulso imposto dal regime di allora. Tra i progetti da lui portati a termine, uno di questi, la stazione di Servizio della Fiat Tagliero lascerà un’impronta particolare sia per la sua architettura innovativa e moderna che per una leggenda ancora adesso tramandata di generazione in generazione dagli Eritrei dell’Asmara.

Una rivista d’arte e cultura del 2007, “Luoghi dell’infinito” parlando di un viaggio all’Asmara nel 1991 in un articolo riporta testualmente: La guerra trentennale era finita. (proprio in quell’anno infatti era caduto il potere dittatoriale comunista di Menghistù). Il paese era libero e Asmara si risvegliava nella sua tranquilla e sorprendente bellezza. Fuori dall’aeroporo i Taxi in attesa di quei primi viaggiatori erano ancora Fiat 1100 dal colore azzurro arrugginito. Per strada vedevi circolare improbabili Balilla grigie che andavano a passo d’uomo. Ci fermammo al primo bar aperto: si chiamava Duca d’Aosta e il tassista mi offrì un cappuccino e una pasta. Il barista aveva i capelli bianchi: “Benvenuto”, disse in Italiano. La macchina scivolò poi davanti ad un distributore di benzina che assomigliava ad un ae- roplano. “Fiat-Tagliero” annunciava con orgoglio la scritta rosso sbiadita che sovrastava la torretta centrale.

Fiat Tagliero all’Asmara Autostazione Aeroplano

Mi raccontarono, è Andrea Semplici che scrive autore di queste righe, che l’ingegnere che aveva avuto l’ardire di progettare nel 1938, quel garage futurista dovette puntare una pistola alla testa del capomastro per convincerlo a togliere le impalcature che sorreggevano gli oltre 16 metri delle “ali”. Chissà se Giuseppe Pettazzi, il progettista, lo fece davvero! Quel che è certo che “l’Autostazione-Aeroplano” sembra, dopo oltre settant’anni dall’inaugurazione, ancora pronta al decollo. E continuando: l’Italia fascista aveva cancellato dalla geografia politica l’Etiopia, unico paese libero dell’Africa, e Mussolini voleva trasformare il volto di quelle terre. Asmara, fino al 1935 era una tranquilla città di una lontana provincia coloniale sulle coste del Mar Rosso. Ma alla vigilia dell’invasione dell’Etiopia conobbe un sussulto. Vi arrivò di tutto, “oltre che a bravi professionisti come Pettazzi” approdarono anche migliaia di soldati, coloni, avventurieri, braccianti, operai, poveri d’Italia. Era la retrovia della guerra che Mussolini avrebbe scatenato alla fine del 1935.

Sotto: Dal libro “Gli Alpini” – Storia –Reparti – Adunate- Eroi – 2014 e 2015- Edizione Gribaudo. Proprio per la sua breve vita il Battaglione UORK AMBA é poco conosciuto. Dal numero dei caduti, come leggiamo, é certamente uno tra i più eroici proprio per la straordinaria difesa di Cheren. Giuseppe Pettazzi, col grado di Sottotenente si può definire un “fortunato sopravvissuto” perché pochi giorni prima della resa di Cheren era stato ricoverato in ospedale ad Addis Abeba per una ferita alla mano che si era infettata. Durante la battaglia fu anche lievemente ferito alla testa.

“Divina geometria”

In meno di sei anni divenne il teatro di ogni possibile e radicale sperimentazione architettonica e urbanistica. Divenne la palestra in libertà dell’”Art Decò” delle linee futuriste, del modernismo. Il risultato? “Una divina geometria” azzardò anni fa Eugenio Lo Sardo, ispettore del Ministero dei beni culturali e ricercatore pignolo di quella stagione urbanistica. “Gli Italiani crearono un capolavoro dell’Art Decò. Asmara possiede la maggior concentrazione al mondo di architetture anni trenta. Gli Italiani hanno costruito con eleganza e stile. Hanno modellato una capitale abbagliante, moderna, internazionale. Sono più di quattrocento gli edifici asmarini censiti come piccoli capolavori del Decò. (foto sotto)

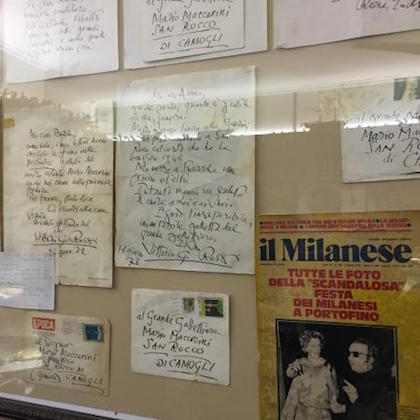

Negli anni a seguire, dopo la seconda guerra mondiale, l’edificio della Fiat Tagliero è stato più volte sulle pagine di giornali specializzati o settimanali o quotidiani. E’ interessante citarne alcuni per capire l’ambiente “urbanistico” in cui si viveva in questa colonia Italiana. Ma è il supplemento “Venerdi”, del quotidiano “La Repubblica” del 5 Dicembre 2003, in un articolo di Marc Lacey, che, è proprio il caso di dirlo, scatena le “ire” di Giovanna Pettazzi, ora scomparsa, con una lettera indirizzata al direttore Dott. Ezio Mauro dove si definisce, in questa accorata precisazione, “ottantaquattrenne, vedova dell’Ingegner Giuseppe Pettazzi deceduto nel 2001 all’età di novantaquattro anni”. Ne riportiamo volentieri alcuni commoventi “frammenti”: “la prigionia per sei lunghi anni in India, scrive, riferendosi al marito, posero temine alla sua attività svolta per troppo breve tempo in Asmara dove tuttavia rimane la Stazione di Servizio FIAT TAGLIERO che fu inaugurata nel 1938 dal Duca Amedeo D’Aosta, chiamata e conosciuta come “l’aeroplano” per la struttura a sbalzo con due ali tese di un’apertura di sedici metri (NON di tre metri, come legge inorridita sull’inserto) nuovo particolare questo, “tanto pietoso, quanto assurdo”!

Mio marito mai dovette ricorrere alla minaccia delle armi!

E continua rimarcando che da altri giornali come il Touring è stata definita come una costruzione “unica al mondo”! ma dice anche che: “mio marito mai dovette ricorrere alla minaccia delle armi (!!!) per persuadere gli operai a togliere le impalcature fatte per sostenere la massa di cemento in attesa che si solidificasse.... ............Poi parla del rapporto di affezione che c’era tra suo marito anche con la manovalanza indigena ... concludendo: quindi la citazione della minaccia delle armi (pistola o quant’altro) è falsa e pretestuosa!

Mio marito continua era “un puro, un onesto, mite, ma fiero”, che mai avrebbe commesso una azione così riprovevole nei con- fronti di chicchessia, tanto meno di una manovalanza che stimava, a cui era sinceramente affezionato. E quando lesse questa affermazione rimase profondamente indignata.

Firmato Giovanna Calissano vedova Ingegner Pettazzi.

Sotto: Le torri Balilla al mare e sulle Alpi. Per quest’ultimo edificio, la rassomiglianza con la nostra Colonia Fara di Chiavari é straordinaria, non solo nella struttura centrale ma anche nelle terrazze laterali.

Le opere del giovane Ingegner Pettazzi all’Asmara sono naturalmente riprodotte sui giornali del regime di allora come nel “Bianco e Rosso”, giornale del dopolavoro aziendale n. 5 del Maggio 1939, dove nella pagina ”La Fiat nell’Impero” in un disegno stilizzato viene rappresentata la Stazione Fiat dei Fratelli Tagliero in veduta prospettica da due differenti lati. In entrambi i casi è chiaramente indicato: “progetto e direzione lavori Dr. Ing. Giuseppe Pettazzi, Impresa Costruzioni Asmara”.

Altri edifici di quel tempo, sempre in Eritrea sono fotografati in altre località come “Dire-Daua”, “Dessiè”, “Gondar”, “Mogadiscio”, “Adis Abeba”. Sono altresì rappresentate tramite fotografie panoramiche, le “Torri Balilla al mare e sulle Alpi” che vengono proposte come colonie Fiat per bambini con slogan come: “attraverso le miriadi e miriadi dei vostri figli si ha la certezza assoluta della continuità nei secoli della nostra “Patria”.

Per quest’ultimo edificio, la rassomiglianza con la nostra Colonia Fara di Chiavari è straordinaria, non solo nella struttura centrale ma anche nelle due terrazze laterali. Dopo l’8 Settembre 1943 continua e si aggrava la tragedia italiana per mancanza totale di ordini e disposizioni con il conseguente sfascio del già debole apparato difensivo e offensivo. Nel dopoguerra, con la loro scellerata amministrazione, ci pensano gli Inglesi a portare via tutto. Selassiè trasferisce in Etiopia quanto rimasto e Menghistù (che era Etiope) con la nazionalizzazione dà il colpo mortale. E l’articolista aggiunge: in questo ultimo mezzo secolo l’Eritrea è stata la cenerentola del mondo, dimenticata da tutti anche da quegli Italiani che si gloriavano della loro “colonia primogenita”.

Forse dimentica che proprio gli Italiani sono tornati da quei posti o da altre Colonie come anche la Libia, spogliati di tutto o scusando la licenza, “con una mano davanti e una di dietro” ! Non parliamo poi di quelli che anche se “fortunosamente sopravvissuti” sono tornati a casa dopo 5 anni di prigionia come l’Ing. Pettazzi catturato dagli Inglese a Cheren nel 1941 e rimpatriato nel Dicembre del 1946 dopo che la guerra per l’Italia era finita il 25 Aprile del 1945. Nel 1997 l’Italia è stato il primo paese a riconoscere lo stato Eritreo con l’unico ministro degli esteri presente il giorno della dichiarazione di indipendenza il quale dichiara: “al di là delle sofferenze del colonialismo, l’Italia ha lasciato una grande impronta del suo lavoro, della sua presenza, della sua civiltà”.

Sotto: Giuseppe Pettazzi all’Asmara in divisa da Sottotenente degli Alpini appena richiamato dopo l’inizio del conflitto della Seconda guerra mondiale. Da lì a poco, in Africa Orientale Italiana, verrà scatenata una cruenta battaglia con la perdita totale di questa colonia. Cheren e l’Amba Alagi furono gli ultimi baluardi della resistenza italiana.

Altre opere dell’Ing. Pettazzi all’Asmara

Giuseppe Pettazzi, nei suoi pochi anni di permanenza all’Asmara partecipa, per quello che è dato di sapere, anche ad altri importanti lavori come progettista. Ne citiamo alcuni: oltre all’edificio già descritto della Stazione di Servizio Fiat dei Fratelli Tagliero, con le “sue ali da airone”, progetta e costruisce l’officina riparazione e magazzino ricambi sempre Fiat e si occupa anche di importanti lavori stradali come la strada di arroccamento di “Adigrat”, nel primo tronco “Adigrat-Passo Alequà”.

Quindi progetta e porta a termine per la ditta Berti la Tagliero alimentari e per Leopoldo Belli i saloni di vendita della Upim-Rinascente. Da notare che la stazione di servizio Fiat-Tagliero viene inaugurata alla presenza del Duca Amedeo D’Aosta, l’eroe, di lì a pochi anni dell’Amba Alagi.

Si arriva così al 15 Agosto 1939 quando Pettazzi si concede una licenza in Italia e parte da Asmara con viaggio in aereo e tappe a Kartoum – Tripoli – Bengasi – Roma per giungere a Rocchetta Tanaro (AT) che era la casa dei suoi genitori, Ubaldo e Maria.

Giusto per sedersi al tavolo della vittoria Mussolini porta l’Italia allo sfascio totale. Di lì a pochi giorni, il 3 Settembre 1939, Hitler scatena, con l’invasione della Polonia quella che sarà una tra le più sanguinose e spietate guerre della storia che, sulla terra, sui mari e nei cieli, coinvolgerà tutto il mondo. L’Italia, per decisione di un solo uomo, nell’affannosa e assurda rincorsa di gloria, e “per sedersi al tavolo della vittoria” come più volte raccontato a giustificazione di quella disastrosa guerra, per sua parte, pagherà un prezzo altissimo trascinandosi anche in una cruenta guerra civile con il grande dilemma di ogni Italiano che era quello, dopo l’8 Settembre 43, da quale parte schierarsi, o meglio se rimanere coerenti cioè fedeli al regime oppure tradire, cioè “badogliare”. Giuseppe Pettazzi, proprio nel settembre del 1939, viene richiamato dalla sorella Franca che era giunta in Asmara pochi mesi prima, non pensando che la guerra avrebbe avuto poi quegli sviluppi disastrosi anche per le colonie Italiane. Ma proprio nel Settembre del 39, mentre sta per ripartire dall’Italia diretto in Eritrea, accade un altro fatto che avrà una influenza importante per la sua futura esistenza.

I lavori di costruzione per la strada di collegamento tra “Adigrat e Passo Alequà” in Africa Orientale italiana diretti dall’Ing. Pettazzi. Durante i 56 giorni di combattimenti per la conquista di Cheren da parte degli Inglesi, questa strada, nella gola di Dongolas fu ostruita da pesanti massi fatti crollare dall’esercito italiano per impedire l’ingresso a Cheren.

Una cartina della zona di Cheren tenuta sin quasi all’annientamento da parte del Battaglione UORK AMBA che scrisse una delle ultime e più tormentate pagine della nostra storia coloniale. La maggior parte dei caduti sono sepolti, spesso senza nome, nel bianco cimitero di Cheren che conserva anche le spoglie di molti amici di Pettazzi caduti in battaglia.

La bussola originale usata dall’Ing. Pettazzi che faceva parte della sua attrezzatura in Asmara che é ancora utilizzata da suo figlio Ubaldo per le gite in montagna. E l’orologio che Guido Rovaro Brizzi, suo compagno di prigionia, gli donò in punto di morte pregandolo di portarlo ai suoi genitori. Cosa che fece al suo ritorno in patria, ma i genitori di Brizzi vollero che Pettazzi lo conservasse in ricordo del loro figlio. Alla morte di suo marito, Giovanna Calissano disse ai figli: “ed io continuo a caricarlo… fatelo anche voi…”.

Sotto: L’ingresso del Paese di Rocchetta Tanaro dove Giuseppe Pettazzi si conobbe con Giovanna Calissano. Le loro tombe sono uno vicino all’altra nel riposo eterno.

L’incontro sulla diligenza con Giovanna Calissano

Sulla diligenza chiamata del “Giaun” davanti alla casa della “Rita”, proprio a Rocchetta Tanaro, incontra con lo sguardo ... una persona. Uno di quegli sguardi che rimangono impressi per sempre. Occhi che si incontrano e che in qualche modo si promettono! Sono diretti entrambi alla stazione, lui per prendere a Torino il biglietto dell’aereo che lo avrebbe riportato all’Asmara dalla sorella, e lei per andare a Rapallo. Gli occhi che incontra, splendenti, chiari, verdi, sono di Giovanna Calissano, quella che poi nel 1947 diventerà sua moglie che era originaria di Alba. Ma i suoi genitori avevano delle terre a Rocchetta Tanaro per questo il destino fu complice! E li fece incontare. Nelle sue memorie scritte a mano in un piccolo diario, con quella meravigliosa calligrafia di un tempo, lei, racconta così quell’incontro: Vedo tutto Papà, bello, sorridente col suo spolverino color sabbia, saltare sul predellino della diligenza già al completo. Da allora si accese nel cielo la stella del nostro destino che ci riservava silenziosamente l’una per l’altro, per sette lunghi anni di tacite speranze e di sogni che apparivano irrealizzabili..... Non è dato di sapere se in quell’incontro si “dichiarano”, ma sicuramente si parlano e soprattutto si penseranno l’un l’altra per “sette lunghi anni”. Non è approccio retorico, a quel tempo si usava così!

Nel Maggio del 1940, Pettazzi, che si trova in Eritrea, viene richiamato in servizio militare come Sergente allievo e poi Ufficiale al ventunesimo battaglione fanteria di Asmara. Deve abbandonare tutto, sogni, progetti e azienda di costruzioni. Più tardi lascerà la procura dell’azienda a sua sorella Franca. Verso la fine di Maggio il suo gruppo viene trasferito ad Adis Abeba e prende posizione sulla prima linea difensiva del Campo di Aviazione di Adis Abeba.

Viene incaricato dal Comando Difesa di rilevare questa prima linea difensiva. Lavoro che viene eseguito con i pochi strumenti tecnici di allora, principalmente con una bussola graduata gonio- metricamente, ancora conservata e usata dal figlio Ubaldo per le sue gite col CAI–Club Alpino Italiano e una rolletta decametro. Suoi aiutanti sono tre soldati del suo stesso gruppo.

Sottotenente degli alpini per la difesa di Cheren – Una pallottola gli attraversa il cappello Nel Dicembre 1940 viene nominato Sottotenente e così, acquista, cioè compra con i suoi soldi, il suo cappello da Alpino all’Unione Militare di Adis Abeba. Lo stesso cappello di Alpino che orgogliosamente riuscirà a portare a casa anche dopo la prigionia in India, attraversato, durante i combattimenti, da una pallottola che gli provocò una leggera ferita. Il buco, rammendato, con “ago e spago” è ancora visibile nella parte alta del cappello. Lo stesso cappello, che non abbandonerà mai, altrettanto orgogliosamente, con dignitosa fierezza, lo indosserà nei raduni degli Alpini ai quali non mancava mai, dopo la guerra, per tanti anni, sino alla sua scomparsa che, ricordiamo, è avvenuta all’età di 94 anni nel 2001. Non solo, organizzerà, all’interno di questi raduni, il 24 e il 25 Maggio 1967 in quella che è ormai diventata ormai la “sua Rapallo” una grande adunata dei Reduci di Cheren riportata dai giornali dell’epoca.

Sotto: Dopo l’8 settembre 1943 per la scissione tra “collaboratori e non cooperatori” Pettazzi viene trasferito al campo 25 riservato ai “non cooperatori”. Sul suo cappello di alpino sono cucite le targhette metalliche di appartenenza al campo 25 e una medaglietta coniata dopo la prigionia con la seguente scritta: “L’ONORE HA PER TESTIMONIO LA PROPRIA COSCIENZA E PER DIFENSORE IL CORAGGIO” – SALO’ 1952 – CAMPO 25 – NON COOPERATORI. La sua coscienza, evidentemente non venne mai meno né durante la prigionia, né dopo.

Sotto: Il cappello daAlpino del Sottotenente Giuseppe Pettazzi. Lo indossava in Africa Orientale Italiana per la difesa di Cheren. E’ ancora evidente (particolare in alto a destra) la cucitura fatta con lo spago in seguito ad una pallottola che gli provocò una lieve ferita alla testa. Fino alla sua scomparsa lo indossò sempre con orgoglio specialmente nei raduni del dopoguerra.

Sotto: Il villaggio di Cheren teatro, nel 1941, di una sanguinosa battaglia con intorno tutti i morti dove era attestato il battaglione UORK AMBA. Fu l’ultimo baluardo prima della perdita dell’A.O.I. Giuseppe Pettazzi, dopo i cinque anni di prigionia in India mal volentieri ricordava quei momenti terribili specie subito dopo la liberazione. Nomi inconsueti come Cima Forcuta, Dologorodoc, Dekameré, Adi Ugri, Omo Bottego, Nolisò, Gimma e infine Cheren e Amba Alagi…

Il battaglione Uork Amba (montagna d’oro)

Col grado di sottotenente, Giuseppe Pettazzi, viene assegnato al Battaglione UORK AMBA schierato sull’Omo Bottego con il comando a Nolisò sulla strada per Gimma. Gimma, sarà l’ultimissimo caposaldo Italiano a cadere in mano agli Inglesi addirittura anche dopo l’Amba Alagi. Ma è anche giusto ricordare che quei “poveri soldati Italiani”, già male equipaggiati con armi antiquate della prima guerra mondiale, e senza mezzi, erano dei dimenticati da Dio e dalla Patria, senza appoggio aereo, senza rifornimenti, non solo di armi e munizioni, ma anche di viveri, acqua, medicinali e quant’altro poteva servire in una guerra senza tregua.

Il 26 marzo del 41, il Comando Supremo Italiano è costretto a porre fine alla resistenza nella zona di Cheren. Tre medaglie d’oro, 500 morti e centinaia di feriti attestano il sacrificio del battaglione sulla cima Forcuta e sul Dologorodoc. I resti del “Uork Amba”, un centinaio di uomini e due ufficiali, per sottrarsi alla cattura percorsero 100 Kilometri di zona montana per arrivare ad Asmara. Da qui proseguirono su Massaua dove combattono ..... l’ultima battaglia.

È il primo di Aprile 1941. Su una forza complessiva di 1000 uomini, dopo due mesi di combattimenti ne rimasero incolumi solo 130 mentre oltre 300 furono i caduti.

Giovanna Calissano ricorda... gli amici di Papŕ Citiamo alcuni valorosi Alpini dell’ “Uork Amba” per ricordarne la memoria, come leggiamo nelle note di Giovanna Calissano che è un po’ la nostra guida storica e cronologica: Tenente Colonnello Peluselli, ......... . il Capitano Romeo, .......... il Tenente Luciano Orlando, .......... il Tenente Marcello Bressan, .......... Smaniotto, .......... poi aggiunge.......... le diapositive da noi viste in casa di Romeo a Belgirate sono ora in mano di Bressan, ricorda.

Ci è sembrato giusto ricordare alcuni pezzi di storia di quella eroica e sanguinosa, “ultima battaglia”, per la difesa dell’Africa Orientale Italiana con postazioni strategiche prima perdute, poi riconquistate e poi perdute definitivamente.

Tra il 24 febbraio e il 4 marzo gli alpini dell’Uork Amba tennero sia le Cime Biforcute che il monte Panettone. Il 28 febbraio Cheren, Dekameré e Adi Ugri vennero sconvolte dal terrificante bombardamento di tre successive ondate di aerei, e il 4 marzo le truppe d’assalto inglesi occuparono il monte Tetri di dove, nel corso della successiva notte, vennero ricacciati dai carabinieri e dal battaglione Uork Amba che vi era stato prontamente inviato. E il 15 marzo iniziò la nuova terrificante battaglia che vide il sacrificio e l’eroismo degli alpini dell’Uork Amba come pure dei bersaglieri, dei carabinieri, degli artiglieri, granatieri e cavalleggeri, dei genieri e dei fedelissimi ascari. Sui nostri reparti piovvero, in poche ore, oltre 32 mila granate; il combattimento che seguì durò quindici ore, ininterrottamente. Il successivo giorno, 16 marzo, la lotta continuò furibonda e tutti i nostri reparti furono superiori ad ogni elogio. L’Uork Amba, attestato sul Samanna, fu ancora ammirevole. Il sottotenente Bortolo Castellani, da Belluno, cadde meritandosi la medaglia d’oro al valore militare. Anche Pettazzi è nel mezzo di questa bolgia infernale e partecipa a questa impari lotta! Le condizioni di vita durante queste battaglie erano inumane, specialmente per il tanfo e la puzza emanata dai cadaveri dei soldati caduti e dagli animali putrefatti. Il terreno roccioso e il caldo insopportabile non consentivano di scavare delle fosse per seppellirli.

L’articolo del Secolo XIX con la foto del Labaro della sezione di Rapallo dei reduci di Cheren. Era presente tra gli altri la vedova della medaglia d’oro Bruno Brusco. Un telegramma della duchessa Anna d’Aosta, vedova di Amedeo, l’eroe dell’Amba Alagi ricordava la loro inalterata fedeltà e riconoscenza alla memoria del marito.

Sotto: Il sacrario dei Caduti della divisione Cunense al Colle di Nava con la targa dedicata a Pio Viale ucciso in prigionia dagli Inglesi. Uno dei tanti amici che Giuseppe Pettazzi ha perduto durante la guerra in A.O.I. per la difesa di Cheren.

Una ferita alla mano che si infetta salva la vita a Giuseppe Pettazzi

Chissà, viene da domandarsi, se a questo punto prese in mano... “quella pistola” !!! Giuseppe Pettazzi, intorno al 20 Marzo, pochi giorni prima della perdita di Cheren, riporta una ferita alla mano che, invece di guarire, per le disastrose condizioni igieniche, si trasforma in una dolorosa piaga tropicale. Viene trasferito agli ospedali di Elabereth e assistito dal dott. Vandelli e da Zio Miro, che era il Dott. Casimiro Simonetti,

suo cognato avendo sposato la sorella Franca, già in Asmara e a quel tempo crocerossina. all’ospedale di Asmara. Il 17 marzo era caduto il generale Orlando Lorenzini mentre, col cappello

d’alpino in testa, dirigeva l’azione contro il Dologorodoc; alla sua memoria venne conferita la medaglia d’oro. Gli eroismi furono innumerevoli e sovrumani, ma all’alba del 27 marzo i reparti italiani, con l’Uork Amba in retroguardia, lasciarono Cheren:

Cheren era perduta .... per sempre ... . era l’inizio della fine! Dopo 56 giorni di combattimenti i no- stri soldati tra Italiani ed Ascari Eritrei a Cheren erano 45 mila e ne morirono 12.147;

21.700 riportarono ferite e mutilazioni; non vi fu un solo disertore italiano né eritreo. Gli alpini dell’Uork Amba erano 916. Dei 21 ufficiali, 5 sono morti e 14 gli spedalizzati; tra i 55 sottufficiali i morti furono 18 e i feriti spedalizzati 26; degli 840 uomini di truppa ne morirono 300; ne vennero ricoverati per ferite 420.

In totale le perdite furono di 783 su 916: l’86 per cento! Dopo essersi attestati ad Ad Teclesan, i pochi alpini rimasti validi raggiunsero Zàzega e, il 31 marzo, l’Asmara; il primo di Aprile passarono per Nefasit e Ghinda e infine a Massaua dove combatterono fino all’8 aprile per la disperata difesa di quella città; i sopravvissuti proseguirono per Decameré ed Agordat per concludere sull’Amba Alagi a fianco degli altri magnifici soldati del Duca d’Aosta.

La vita del Battaglione alpino «Uork Amba», era durata soltanto cinque anni ma rimarrà indelebile nella storia d’Italia. il battaglione aveva lasciato sul terreno, tra morti e feriti, 783 uomini su 916; questo gli valse due medaglie d’oro al valor mi- litare. Con la fine del conflitto in Africa il battaglione fu sciolto.

Per l’esercito inglese fu un grande successo. Nei tre mesi di guerra fece prigionieri oltre 230.000 uomini, anche se in alcune zone la resistenza italiana continuò nei mesi seguenti. In Italia, il bollettino di guerra n.348 del 19 maggio diede la notizia della caduta dell’Amba Alagi e della cattura del Duca d’Aosta e del suo seguito dopo “una resistenza oltre ogni limite”.

Ancora caduti, tutti amici di Pettazzi

Nell’ultima decade di Marzo cadono sulla linea di difesa di Cheren, quota Forcuta, i Sottotenenti Brusco, medaglia d’oro, ..... Bortolo Castellani, medaglia d’oro, ...... De Maria, ...... Giuseppe Masocco di Agliano d’Asti, ...... ..Trealdi, tutti amici di Pettazzi ricordati dalla moglie nel suo piccolo diario che continua, raccontandoci altri preziosi momenti di quelle tragedie.

Dei sei Sottotenenti in linea di combattimento Pettazzi è stato l’unico superstite e si salvò perché ricoverato in ospedale. Il 1 Aprile 1941 cade l’Asmara e il Sottotenente Pettazzi viene fatto prigioniero dagli inglesi nella stessa data. Nonostante tutto, come ripetiamo potè rite- nersi “un fortunato sopravvissuto”.

La guerra per lui è finita e forse dovrà ringraziare quella ferita alla mano, addirittura quella piaga tropicale e il successivo ricovero in ospedale, se ha potuto uscire vivo da quell’inferno!

Sotto: Il cimitero di Cheren dove é sepolto e identificato Bruno Brusco anche lui sottotenente degli Alpini come Pettazzi. Nelladifesa di Cheren, Pettazzi fu l’unico a salvarsi dei sei sottotenenti del Battaglione UORK AMBA.

Sotto: I poco veritieri giornali del Regime Fascista, riportavano spesso notizie del tutto infondate sulla reale situazione in Africa Orientale e non solo. Ma in realtà la difesa di Cheren fu un capitolo di straordinario eroismo da parte del Battaglione UORK AMBA. Il battaglione aveva lasciato sul terreno tra morti e feriti 738 uomini su 916. Questo gli valse due medaglie d’oro al valor militare.

Cinque anni di prigionia in India

I primi quattro o cinque mesi da prigioniero degli Inglesi li passa a Kartoum, località Ondurman sul Nilo. Poi viene trasportato in India a Bophal, località bassopiano di Bairahar: campo di stoppie con pioggia, fango, poca acqua. Gli alloggi sono poche tende malconce e strappate piene di buchi. La località di Bophal nel 1984 sarà teatro di una spaventosa tragedia provocata dall’Union Carbide India Ltd filiale indiana dei giganti della chimica americana per una accidentale fuoriuscita di gas altamente tossico. I morti furono tra otto- mila e diecimila secondo il Centro di ricerca medica indiana, oltre venticinquemila, secondo Amnesty International.

L’uccisione di Pio Viale ricordato nel Sacrario di Nava

Quella sera in particolare, nel campo 28, mentre cantavano in gruppo nei pressi dei reticolati, le guardie Inglesi spararono, uccidendo, il Capitano Pio Viale. Nel sacrario dei caduti a Nava, vicino a Pieve di Teco, c’è anche il suo nome, e del Capitano Cesare Rossi. Pettazzi nell’attiguo campo 25 sentì le fucilate e il mattino seguente seppe la notizia. Il cimitero dei campi era a Darham-Salam una località poco lontano.

Fino a tutto il 1943 il sottotenente Pettazzi rimane prigioniero nel campo 28; i campi erano quattro: 25, 26, 27. 28 di 2500 prigionieri ciascuno.

La malaria curata con “pork & soia”

Cinque anni di prigionia in India

I primi quattro o cinque mesi da prigioniero degli Inglesi li passa a Kartoum, località Ondurman sul Nilo. Poi viene trasportato in India a Bophal, località bassopiano di Bairaghar: campo di stoppie con pioggia, fango, poca acqua. Gli alloggi sono poche tende malconce e strappate piene di buchi. La località di Bophal nel 1984 sarà teatro di una spaventosa tragedia provocata dall’Union Carbide India Ltd filiale indiana dei giganti della chimica americana per una accidentale fuoriuscita di gas altamente tossico. I morti furono tra otto- mila e diecimila secondo il Centro di ricerca medica indiana, oltre venticinquemila, secondo Amnesty International.

L’uccisione di Pio Viale ricordato nel Sacrario di Nava

Quella sera in particolare, nel campo 28, mentre cantavano in gruppo nei pressi dei reticolati, le guardie Inglesi spararono, uccidendo, il Capitano Pio Viale. Nel sacrario dei caduti a Nava, vicino a Pieve di Teco, c’è anche il suo nome, e del Capitano Cesare Rossi. Pettazzi nell’attiguo campo 25 sentì le fucilate e il mattino seguente seppe la notizia. Il cimitero dei campi era a Darham-Salam una località poco lontano.

Fino a tutto il 1943 il sottotenente Pettazzi rimane prigioniero nel campo 28; i campi erano quattro: 25, 26, 27. 28 di 2500 prigionieri ciascuno.

La malaria curata con “pork & soia”

Un’altra immagine del Battaglione UORK AMBA al quale l’alpino Pettazzi era molto legato. UORK AMBA in lingua eritrea significa “Montagna d’oro”

L’8 Settembre 43 Pettazzi è a letto con la febbre per la malaria, e conseguente dissenteria bacillare curata con “pork and soia”. Dopo l’otto settembre 1943 per la scissione tra “collaboratori e non cooperatori” Pettazzi viene trasferito al campo 25 riservato ai “non cooperatori”. Sul suo cappello di alpino sono cucite le targhette metalliche di appartenenza al campo 25 e una medaglietta coniata dopo la prigionia con la seguente scritta: “L’ONORE HA PER TESTIMONIO LA PROPRIA COSCIENZA E PER DIFENSORE IL CORAGGIO” - SALO’ 1952 – CAMPO 25 – NON COOPERATORI”. La sua coerenza, evidentemente non venne mai meno né durante la prigionia, né dopo.

La vita è molto dura in India, non ultima l’inedia del prigioniero che vive soltanto nella speranza della fine della guerra e della conseguente liberazione. E’ una debilitazione morale spa- ventosa oltre che fisica per la scarsità di cibo, di acqua, di confort e non meno importante di affetti.

La guerra finisce in Europa il 25 aprile 1945 ma per quei prigionieri di liberazione non se ne parla. Eppure con una radio clandestina, ascoltata di nascosto, i prigionieri lo sanno che la guerra è finita. Ma le proteste sono inutili. Nel 1946, Pettazzi e le altre migliaia di Italiani sono ancora prigionieri anche se le restrizioni vengono un po’ allentate. Evidentemente quei prigionieri sono dimenticati dal governo italiano che stenta a riprendere le fila della normalità anche in patria. Il 25 Aprile 1946, ad un anno esatto della fine della guerra, per un’ultima volta gli viene ancora ostinatamente richiesta la firma se confermava “fedeltà alla monarchia o ai badogliani o alla Repubblica Sociale”.

Tutto il campo 25 restò fedele alla Repubblica Sociale Italiana mentre chi non le confermava fedeltà, le cosidette “maddalene”, passarono nei campi “badogliani”, in una parola, nel campo dei traditori. Gli americani, dopo l’otto Settembre del 43 coniarono addirittura un nuovo verbo: “to badogliate” col significato di “tradire e tergiversare, in una parola essere inaffidabile”. Il riferimento ai comportamenti del Maresciallo Badoglio era più che evidente.

25 Dicembre 1946 – Il prigioniero di guerra n. 87.418 torna a casa

Finalmente, ai primi di Dicembre del 1946 viene comunicato che il rimpatrio sarà effettuato tra pochi giorni. Il 13 Di- cembre 1946, finalmente, trasferimento a Bombay dove avvenne la partenza su una nave trasporto truppa il “Tamaroa”. Navigazione da Bombay a Napoli con vitto di broda e gallette; qualche cipolla elargita dagli indiani, alloggiamenti qualche amaca, brande a castello, per i più il nudo pavimento.

Tutti vengono sbarcati a Napoli il 22 Dicembre 1946. Poi trasferiti a Roma il 23 in pantaloni di tela e cappotto verde- violento con una toppa romboidale nera sulla schiena per indicare la posizione dell’individuo che la portava, cioè il “prigioniero di guerra”. Il “darry”, parola indiana che era il nome di un piccolo stuoino, dove venivano raccolti anche gli effetti personali, più una piccola cassetta di legno con nome, cognome e “P.O.W.” cioè:

Prisoner of war “prigioniero di guerra numero 87.418” - Altezza 1,87 - Peso 50 Kg.

A Roma subisce poi l’interrogatorio per le generalità di appartenenza al reparto e altre notizie sulle circostanze della cattura da parte degli Inglesi e conseguente prigionia. Viaggio da Roma a Rocchetta Tanaro nei disastrati treni di quel tempo. Finalmente, il 25 dicembre 1946 arriva a casa. Era alto un metro e ottantacinque cm. e pesava soltanto 50 Kilogrammi!

Dopo un po’ di giorni di ambientamento e di buona cucina piemontese, sotto lo stretto controllo alimentare del dottor Casimiro Simonetti, di Zio Miro, quel sogno che lo aveva accompagnato per tanti anni finalmente si realizza. Giovanna Calissano, già viveva a Rapallo dove insegnava lettere al Collegio delle suore Orsoline, che era lo stesso istituto che aveva frequentato da bambina.

Il coronamento di un sogno

Sabato 25 Gennaio 1947, Giuseppe Pettazzi “finalmente”, si incontra con Giovanna Calissano proprio a Rapallo, che diventerà la loro città di adozione. ...dopo avermi scritto una lettera ai primi dello stesso mese... annota lei! Il 3 Settembre 1947 Giuseppe Pettazzi e Giovanna Calissano si sposano a Rapallo nella stessa Chiesa delle Suore Orsoline. Il matrimonio viene celebrato dal Cardinale Siri di Genova che era stato professore di Religione e preparatore spirituale di Giovanna durante tutti gli anni dell’Università. Il cardinale fu ben lieto di celebrare il matrimonio, ma come unica condizione aveva richiesto che fosse officiato in forma strettamente privata alle ore sette del mattino. Sempre dal piccolo diario leggiamo .....raggiungimento di un sogno lungamente e segretamente accarezzato...

Un orologio .... da caricare sempre .....

E’ sempre Giovanna Calissano che scrive: Guido Rovaro Brizzi, geometra che lavorò con Papà, prima di morire in ospedale durante la prigionia volle consegnare a Papà il suo orologio pregandolo di portarlo ai suoi genitori. Appena tornato in patria Papà li cercò e andò a consegnare l’orologio: ma essi vollero che lo conservasse lui. E Papà lo portò sempre al polso.... Ed io continuo a caricarlo....fatelo anche voi....rivolgendosi ovviamente ai figli.....

Rapallini di adozione .... Non più “foresti”

Giuseppe Pettazzi e Giovanna Calissano riprendono faticosamente la vita normale e diventano entrambi Rapallini di adozione. A Nava vicino a Pieve di Teco, hanno la loro casa di campagna che sarà la meta estiva, per tanti anni, di felicissime e indimenticabili vacanze con i figli piccoli ai quali cerca di insegnare certi valori e soprattutto l’amore per la montagna perché dentro, è rimasto un .... “Alpino”, Un alpino del Battaglione UORK AMBA.

Rimangono sposati per ben 54 anni. Nel dopoguerra, col suo cappello da Alpino acquistato in Adis Abeba, lacerato da una pallottola il cui strappo è stato malamente rammendato, Giuseppe Pettazzi non manca mai alle adunate annuali del suo corpo. Anzi nel 1965 organizza a Rapallo una riunione dei “Reduci di Cheren” e così continuerà a portare rispetto alla sua Bandiera e al corpo degli Alpini. Con orgoglio sfila per le vie delle città nei raduni che si susseguono in tutta Italia, ogni anno. A Vicenza nel 1991 durante il 64mo raduno il Battaglione UORK AMBA sfila per la città con un suo striscione in ricordo soprattutto dei caduti e di quei valori di Patria che lui non ha mai dimenticato. Pettazzi è là, nel mezzo, il più alto tra tutti, a reggere questo ultimo lembo di storia, di valori, di eroismo.

Sotto: la casa di campagna al Colle di Nava, a circa 1000 metri di altitudine, sarà per molti anni meta di felici e indimenticabili vacanze dei coniugi Pettazzi con i quattro figli piccoli. Il secondogenito Ubaldo ne continua la cura e la manutenzione, molto impegnativa, data anche la notevole estensione del terreno circostante.

I reduci di Cheren sfilano a Vicenza nel Maggio del 1991. Giuseppe Pettazzi é al centro, il quinto da destra che con orgoglio indossa ancora il suo cappello da Alpino.

BATTAGLIONE ALPINI UORK AMBA: Avendo in programma la guerra d'Etiopia, il 31 dicembre del 1935 il Comando Generale dell'esercito costituì la 5a Divisione Alpina Pusteria, formata da due reggimenti alpini, uno di artiglieria e due battaglioni strutturati, oltre a una compagnia mista genio. L'anno dopo, nel corso della battaglia del Tembien, il 7° Battaglione, guidato dal tenente colonnello Ferdinando Casa, ebbe un ruolo di primordine nella conquista del massiccio dell'Uork Amba ("Montagna d’oro") e da allora fu chiamato “Battaglione Alpini Uork Amba”. Alla fine delle ostilità, i componenti del battaglione prolungarono la ferma e furono integrati con altri complementi provenienti dall'ltalia: fu l’unica unità alpina in Africa Orientale. Con la fine del conflitto in Africa il battaglione fu sciolto.

Dal matrimonio sono nati 4 Figli: Cecilia (nata nel 1948), Ubaldo (nel 1950), Simonetta (nel 1954) e Metella (nel 1959). Poi nasceranno anche ben 8 nipoti: Francesco e Matteo, Chiara e Federica, Alessandro, Letizia, Raffaele e Laura. Giuseppe Pettazzi scompare a Rapallo l’8 di Ottobre 2001. La moglie, Giovanna Calissano lo segue l’8 di gennaio 2007. Entrambi sono sepolti a Rocchetta Tanaro; sono tornati là dove si erano in contrati tanto tempo prima, nel 1939, là dove era nato, in pochi attimi, un sentimento che durò tutta una vita. Era bastato uno sguardo! Per tanti anni si erano scritti e moltissime lettere non arrivarono mai a destinazione ma molte recuperate furono sempre conservate e custodite come un prezioso tesoro: sulla busta che le conteneva c’era scritto ...“nostro lungo quotidiano epistolario che sarà con noi e solo per noi per sempre”!... Giovanna Calissano in Pettazzi è stata sepolta con le “sue lettere” raccolte in una “bustina rossa” .... Entrambi ora, riposano in pace .... uniti per sempre... Nella documentazione, il cui contenuto, mal destramente cerchiamo di consegnare a chi gli ha voluto bene e perché no, alla storia, troviamo spesso dei bigliettini scritti dalla signora Giovanna Calissano in Pettazzi .... perchè i miei figli ricordino!

Sotto: La famiglia di Giuseppe Pettazzi e Giovanna Calissano, al completo con i quattro figli, nel giorno della prima comunione di Simonetta. Da sinistra Ubaldo, Simonetta, Giovanna Calissano, il vescovo di Chiavari Francesco Marchesani con davanti Metella, Franca Pettazzi, Giuseppe Pettazzi, Cecilia e un comunicando compagno di Simonetta. Franca Pettazzi, sorella di Giuseppe, 1939 si recò come crocerossina, dove conobbe e sposò il dottore Casimiro Simonetti (zio Miro), medico radiologo.

In punta di piedi, con rispetto, speriamo di avere esaudito il suo desiderio.

Ernani Andreatta con la consulenza di Simonetta Pettazzi Immagini di Famiglia Pettazzi, Ernani Andreatta e Luigi Frugone Bibliografia: Documentazione fornita dalla Famiglia Pettazzi

Sulla vita di Giuseppe Pettazzi sono disponibili anche due DVD del Museo Marinaro “Tommasino-Andreatta” di Chiavari con filmati storici dell’epoca e le voci narranti di: Stefano Schiappacasse, Barbara Bernabò e Nicola De Gregorio.

DAL VOLUME DI ARRIGO PETACCO

“QUELLI CHE DISSERO NO” (Ed. Mondadori)

Per informazioni: andreattaernani@libero.it - tel. 335 392.601

L'8 settembre 1943, quando dopo 1201 giorni di guerra il maresciallo Pietro Badoglio annunciò la firma dell'armistizio con gli Alleati, circa seicentomila soldati italiani si trovavano rinchiusi nei campi di prigionia che inglesi e americani avevano allestito in varie nazioni del mondo, dall'Egitto all'Algeria, dalla Palestina al Kenya, dal Sudafrica all'India, e persino alle Hawaii.