I BENEDETTINI DI VILLA CELLA (1020 s.l.m.)

I BENEDETTINI DI VILLA CELLA

(1020 s.l.m.)

10 case, due abitanti ed una storia antica

In questa zona montana alle spalle del golfo Tigullio, rimbombano ancora i racconti di quando i maestri d’ascia ed altre maestranze dei Cantieri navali della Riviera, usavano scegliersi il legno per ogni loro esigenza di costruzione e si trasformavano in pellegrini... Non c’erano le autostrade e le ferrovie come al giorno d’oggi, l’unica via per raggiungere le foreste montane dell’Aveto erano le mulattiere. Da Rapallo valicavano il passo il Passo della Crocetta, vicino al Santuario della Madonna di Montallegro, da qui scendevano a Coreglia in Val Fontabuona, proseguivano per San Colombano, aggiravano il fondovalle del monte Pissacqua e arrivavano a Borzonasca.

Da qui si snodava, in arrampicata, la millenaria mulattiera, una vera “arteria medievale”, che toccava le seguenti località: Squazza, Caregli, Gazzolo, Temossi, Villa Jenzi, La Pineta, Rezoaglio, Villa Cella (fino al 1550)- Foresta del Penna. Il percorso era molto trafficato per gli scambi commerciali che avvenivano tra la Liguria e l’Emilia, e era molto aspro per la conformazione del territorio.

La zona dell’Aveto, oggi Parco dell’Aveto (3.000 ettari), é il più montano dell’Appenino Ligure e ne comprende le cime più elevate fra i 1600 e i 1800 metri di altezza, quali il Maggiorasca (1.799 metri), il Penna (1735 mt), lo Zatta, l’Aiona (1.701 mt), il Groppo Rosso (1.593 mt). Vi erano altre mulattiere, forse più brevi, ma meno organizzate e controllate. Il vero problema per le carovane di muli carichi di merce preziosa era, però, di ben altra natura: il brigantaggio! Il rischio di perdere tutto, anche la vita, era altissimo a causa degli agguati improvvisi e ferocissimi di gentaglia senza scrupoli. Pertanto i convogli erano lunghi e partecipati nel tentativo di contrastare i “Fra diavolo” locali e per aiutarsi reciprocamente nel caso di perdite di animali e per soccorrere eventuali feriti.

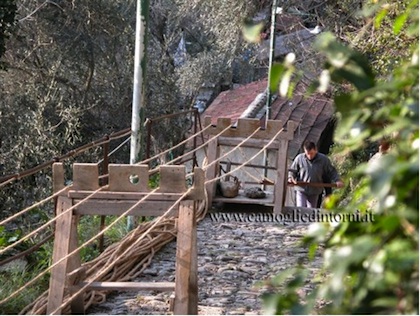

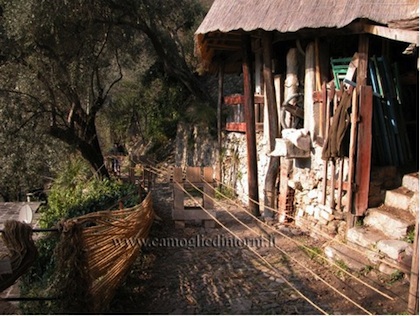

Qualche chilometro prima di Rezzoaglio c’è una deviazione che sale a Villa Cella. Tra le pagine di un vecchio calendario mi era rimasta impressa la foto di un vecchio mulino con un campanile medievale di pietra locale alle spalle. Dopo molti anni di frequentazione della Val d’Aveto, la ruota di quel mulino era l’unico indizio che destava il mio interesse per quella località.

Complice una serena giornata di sole, giunge il momento di togliermi la curiosità di immortalare quel posto con qualche scatto fotografico. Dopo pochi minuti di macchina e molti tornanti in salita, intravediamo un borgo di poche case all’ombra di un campanile che ha l’aria di nascondere una lunga storia.

La signora Carla Cella (a sinistra nella foto con Gun Gatti), intenta ad erigere un muretto, si gira di scatto e ci accoglie con un sorriso meravigliato: “scommetto che siete venuti fin quassù per fotografare il mulino. Lo fanno in molti e non sanno che quel mulino, divenuto ormai il simbolo del paese, è del 1920, un nulla … nella lunga storia di Villa Cella”.

Lei parla con un accento che non sembra della zona. Abita qui?

Sono nata a Villa Cella, ma abito a Chiavari dove ho insegnato fino alla pensione, ma ritorno quassù ogni volta che posso. Qui rivivo la mia gioventù, il contatto con i miei avi, canto, lavoro e scavo nelle mie radici. Questa che vedete è la casa che costruirono i miei genitori. Il paese è quasi disabitato. Lo tengono in vita soltanto due persone, marito e moglie che hanno le chiavi della Chiesa. Tutti gli altri, nel corso dei secoli, sono emigrati nelle “Meriche”. Ogni tanto qualcuno sente la nostalgia e ritorna col pensiero: e alôa mi penso ancon de ritornâ a pösâ e òsse dôve ò mæ madonâ.

Quando succede, sempre più raramente, si organizza una festa per ricordare parenti e amici, ma anche gli eventi che fecero importante questo borgo che è caduto nell’oblio delle autorità e degli storici che avrebbero il compito di raccontare ai giovani di quando una importante via commerciale passava da Villa Cella portando benessere e civiltà.

Signora, la mia curiosità sta salendo alle stelle. Non ha mai pensato di dedicare un libro al suo luogo natio che oggi ci appare popolato solo di fantasmi del passato, ma che lei sembra sicuramente in grado di far rivivere?

Il libro di Carla Cella

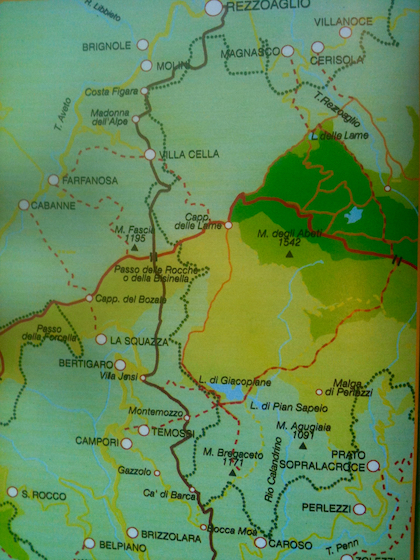

L'Antichissima strada della "Prima Martina" (in nero)

e la strada carrozzabile che collega Villa Cella alla valle (in rosso)

Carta geografica della zona avetana Sud

La mulattiera della Pria Martina indicata sulla carta era già in uso prima del mille. Tra la nostra Riviera e la Valle Avetana per lo scambio dei prodotti. Al passo della Bisinella, la mulattiera entra in quel di Villa Cella, o meglio in Val d’Aveto. La lunghezza del tragitto Chiavari-Borzonasca-S.Stefano d’Aveto, pur tagliando per gli impervi pendii, era lungo e stancante sia per gli uomini che per gli animali. Poi c’erano le stagioni buone e quelle pessime, c’erano i briganti che assalivano le carovane e spesso c’erano morti e feriti. Fu per questi seri motivi che un esiguo numero di frati Benedettini apparvero sulla scena della storia verso il 1000 e si stabilirono qui, dove siamo noi in questo momento, allo scopo di prestare soccorso ai viandanti ed ai loro animali. La loro attività durò per ben cinque secoli.

Si costruirono un piccolo convento adibito anche ad ospedale e poi una piccola ed austera chiesetta che nel tempo fu ampliata e dedicata a S.Michele.

Da chi dipendeva quella comunità di frati?

Nel 1103 frate Alberto inviava una lettera all’Abate della Casa Madre in Cel d’oro di Pavia informandolo di aver terminato la Chiesa ed offrendogli la sudditanza perpetua. L’Abate di Pavia accettava l’offerta e nominava fratello Alberto “Abate” di quella nuova comunità religiosa, autonoma che poteva battezzare, unire in matrimonio, seppellire i morti vivendo nel rispetto e nell’osservanza delle regole dell’Ordine religioso di appartenenza.

L'accesso alla chiesa

Gli alberi sul sagrato

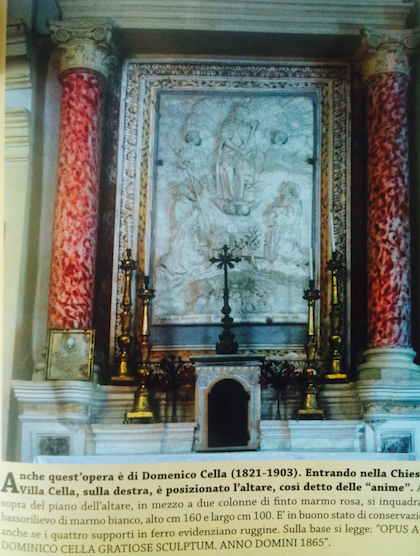

Il Tabernacolo

La statua della Madonna dell'Orto

(da Cristoforo Cella, "Capuré")

La statuta esterna di San Lorenzo, patrono della nuova chiesa

Era nata così, in Val d’Aveto, una nuova “CELLA MONASTICA” – La parola CELLA sostituì col tempo il nome della località Prima Martina. Oltre al borgo, questo parola CELLA, divenne anche il cognome di tutti coloro che vennero ad abitare, nei secoli, vicino al monastero.

Quali testimonianze lasciarono i Benedettini?

I frati, fedeli al loro motto “Ora et Labora”, seppero alternare, in perfetta armonia, momenti di preghiera a momenti di intenso lavoro.

L’operosità, l’ingegnosità, l’ospitalità, il loro “modus vivendi” e la grande opera di redenzione furono un fondamentale faro luminoso di luce Cristiana per tutta la valle. Nel loro cuore albergava veramente la carità cristiana.

- Costruirono, usando con maestria la pietra locale, la sabbia del torrente Ritano, la calce cotta in fornace ed il legname dei boschi attorno.

- Dissodarono e coltivarono le zolle circostanti per produrre quanto necessario al loro sostentamento.

- Nutrirono e soccorsero i viandanti dando loro ospitalità, sia di notte che di giorno, così anche ai loro animali.

- Canalizzarono ruscelli, costruirono dighe, ponti e ponticelli dando origine al fiume Aveto.

- Tracciarono l'antica strada di Arecascine lastricate di ciottoli (u rizzou) ormai levigati dai passi del tempo.

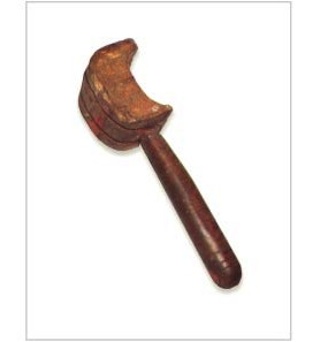

Il tipico segno beneaugurale della croce posto dai Benedettini sulle loro opere

- Tra i resti dei cinque mulini che sfruttavano le rigogliose acque del Ritano, ce n’è uno molto antico che per la sua tipica costruzione non può che essere “benedettino”. Da quanto resta, si deduce che l’acqua proveniente dal fiume, convogliata nel mulino attraverso una canaletta di legno, faceva ruotare la la ruota a palette (turbina), collegata all’albero di trasmissione, in senso orizzontale come il precedente.

- Tale sistema, detto “a ritrecine” è tipico dei mulini dei Benedettini, che grazie a loro si è poi diffuso in tutta Europa, così come il segno ben augurale della croce, inciso sulla macina.

Perché se ne andarono i frati?

Si era ormai giunti al 1500. Nella piana di Cabanne, ormai prosciugata e coltivata, gli abitanti erano numerosi e in continuo aumento: la Chiesa diventa parrocchia (1500) ed una strada comoda e pianeggiante facilitava gli scambi commerciali tra i vari centri. Ormai le merci dalla riviera salivano e scendevano dal passo dei Bosà e non più da quello di Bisinella, cioè percorrevano un’altra strada che, pur partendo anch’essa da Borzonasca, raggiungeva, seguendo il corso del torrente Sturla, gli abitanti di Malanotte, Casè, Stibiveri, La Squazza e quindi Bozzale (Bosà) e Cabanne. Per forza maggiore, il traffico ed i viandanti sulla strada che passava per la “Cella” (strada di Pria-Martina) diminuirono. Il declino fu rapido. Anche Rezzoaglio nel 1525 divenne parrocchia: i fedeli che salivano al Monastero de La Cella, per funzioni religiose erano sempre meno.

Fu così che, dopo secoli di assidua preghiera ed intenso lavoro, essendo stato centro di cultura, punto di riferimento sicuro per l’intera vallata, La Cella Monastica venne abbandonata dai Benedettini che, verso la fine del 1500, fecero ritorno alla Casa Madre, in Cel d’Oro di Pavia. Il complesso rimase ancora Parrocchia per altri due secoli, retto da Sacerdoti.

GATTI CARLO

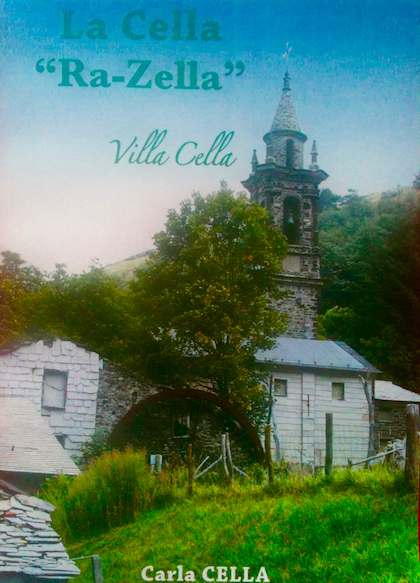

Ringrazio la signora Carla CELLA per averci fatto conoscere, questo borgo incantato e immobile nel tempo. I suoi racconti pieni di cultura e sentimenti legati a tante storie di guerre, emigrazioni dei suoi antichi e recenti abitanti di Cella, li potete trovare nel suo prezioso libro:

LA CELLA – “RA-ZELLA” – Villa Cella

Finito di stampare nel mese di luglio 2016 da: Azienda Grafica Busco srl - Zoagli

7 Febbraio 2017

R.re RAPALLO - SOTTO TRE BANDIERE

SOTTO TRE BANDIERE

M/r RAPALLO

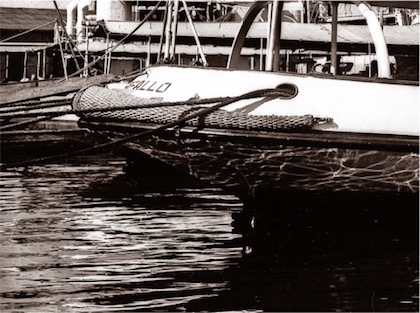

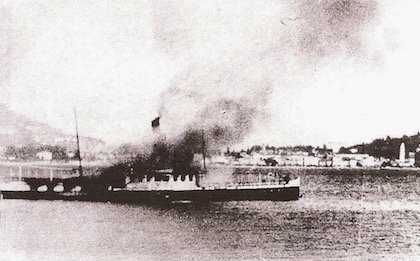

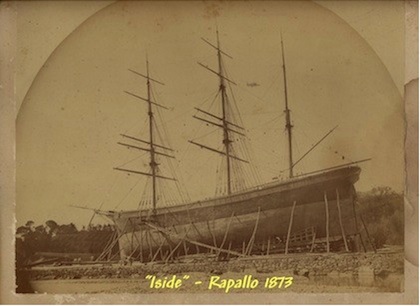

IL RIMORCHIATORE RAPALLO FU UN INDOMITO MASTINO DEI MARI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE. (Nella foto è leggibile il nome sulla poppa).

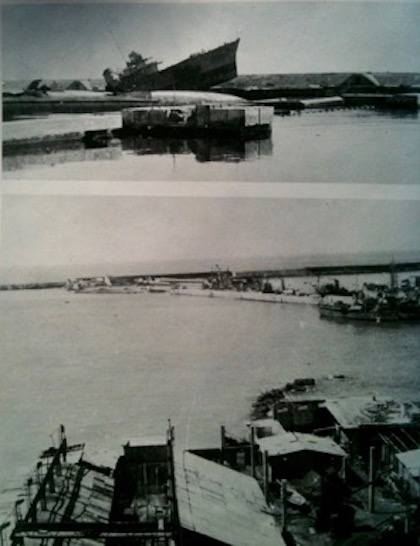

M/r RAPALLO sta entrando nel Porto di Genova. Sullo sfondo, la diga Duca di Galliera. A poppa si nota il cannone da 76/40. La posizione in cui si trova il rimorchiatore in quel momento è verosimilmente il punto in cui fu affondato dalla Krigsmarine come nave-blocco antisbarco Alleato.

In servizio nel 1937 per la nostra Marina Militare; fu affondato nel febbraio 1943 durante uno dei numerosi bombardamenti aerei degli Alleati sul porto di Messina. Recuperato, fu trasferito a Genova. Dopo l’8 settembre cadde nelle mani dei tedeschi e cambiò bandiera. Fu affondato sull’imboccatura del porto nell'aprile 1945, insieme ad altre “navi-blocco” per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte degli Anglo-Americani. A guerra finita venne ceduto alla Francia in ottemperanza al Trattato di pace. Fu rimesso in servizio con la “nuova” bandiera e venne radiato nel 1950.

Il Rapallo ed il suo gemello Taormina, furono degli ottimi rimorchiatori armati, abilitati al rimorchio di navi fino a 15.000 tonn. Armatore: Regia Marina Italiana. Commesse 306 e 307 del cantiere Ansaldo & C. Genova, impostati il 02-09-1936, varati il 7 e 10-04-1937, consegnati il 31-08-37 e 11-09-37. Dislocamento: 327 tonn. Lungh.: 25.80 mt, largh.: 7.15 mt, immersione 3.69 mt. Macchina alternativa 650 HP, Velocità: 10 nodi. Armamento: 1 pezzo da 76/40 -

IL PRIMO AFFONDAMENTO: PORTO DI MESSINA

Nel corso del secondo conflitto mondiale, il porto di Messina fu un importante Piazza Marittima e base logistica per la partenza di convogli navali destinati al rifornimento di mezzi, armi, uomini e materiali alle nostre truppe di stanza in Nord Africa. Seconda base militare per importanza rispetto al munitissimo porto di Augusta, era anche sede del C.M.M.A. (Comando Militare Marittimo Autonomo) in Sicilia (MARISICILIA) e della III^ Divisione Navale. Tutti questi elementi costituirono l’obiettivo primario di numerose incursioni aeree dell’aviazione inglese (1940-’41-‘42) e successivamente anche di quella americana (1943) con l’operazione Husky, ovvero lo sbarco alleato in Sicilia.

L’8 febbraio 1943, alle 07.15 due Spitbomber del 249 the Squadron (Gold Coast) RAF effettuarono un nuovo raid lungo il tratto Gela-Licata. Lo Spitfire (BR373/T-N) fu colpito dalla antiaerea e costretto ad un atterraggio d’emergenza in Sicilia, il pilota venne catturato dalle truppe dell’Asse.

Alle ore 11,30 quindici B.24D Liberator del 98th Bomber Group (Force for Freedom, bombardarono le installazioni del terminal dei traghetti di Messina con 27,2 tonn. di ordigni. La formazione, divisa in due ondate provenienti da direzioni diverse, si presentò sulla città: la prima di 9 aerei, si avvicinò da Nord, la seconda di 6 da Sud. I velivoli si incrociarono sul centro cittadino sganciando contemporaneamente su una zona compresa fra il Tempio di Cristo Re in viale P.pe Umberto ed il Distretto Militare. Intorno alle ore 12.00 al porto fu affondato il rimorchiatore RAPALLO. Alla fine del raid aereo, i Vigili del Fuoco estrassero dalle macerie 16 morti e 25 feriti.

IL SECONDO AFFONDAMENTO: FUOCO E FIAMME NEL PORTO DI GENOVA

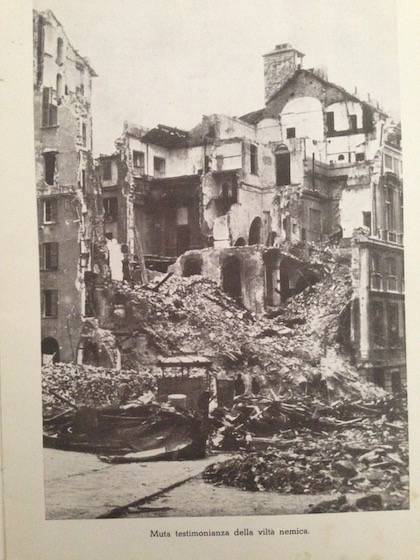

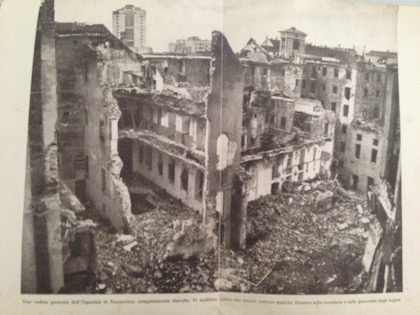

Durante la Seconda guerra mondiale, la città e il porto costituirono uno dei principali obiettivi dei bombardamenti aerei Alleati. Si ricordano in particolare quelli dell’11 giugno 1940, numerosi nel mese d’ottobre, quello del 14 novembre 1942, 8 agosto e 29 ottobre 1943 e dell’11 maggio 1944. Furono particolarmente gravi i bombardamenti navali del 13 giugno 1940 ed in particolare quello del 9 febbraio 1941 eseguito da due corazzate britanniche con cannoni da 381 mm. Furono colpiti pesantemente il porto, il centro abitato e gli impianti ferroviari. Con l’avanzata degli Alleati dal Sud Italia, i tedeschi minarono la diga del porto, i moli più importanti ed affondarono navi sulle imboccature per impedire agli Americani l’accesso e quindi l’utilizzo del porto come base logistica per la liberazione definitiva dell’Italia dal giogo germanico.

Seguono alcuni dati molto significativi.

Case di abitazione: 11.183 edifici colpiti, con un totale di circa 265.000 vani distrutti. Per questo, il bilancio dell'aprile 1945 registrava: il 75% degli impianti distrutti; 320 navi e 615 galleggianti affondati, 140 mine dislocate nei punti strategici, la grande diga foranea sbrecciata e minata da circa 900 bombe, i bacini di carenaggio inservibili, gli impianti meccanici e le centrali quasi completamente distrutti.

Nella parte balta della foto, si vede l’imboccatura di Ponente (Italsider) ostruita dal caccia SIROCO (ex francese). In basso l’imboccatura di Levante sbarrata da otto navi affondate, all’altezza del Molo Cagni, visto da terra. Il m.re RAPALLO fu affondato in mezzo a questo gruppo di navi.

Al termine della lunga diga foranea, verso Sestri Ponente, la bocca del porto era già bloccata. Vi si vedeva la prua volta verso il cielo del caccia francese Le Siroco (foto in alto), catturato a Tolone nel novembre del ’42. Sembrava un’anacronistica e postuma vendetta: era stato proprio Le Siroco, nel 1940, a dare il via al primo bombardamento navale di Genova. Era il 14 giugno. Da quattro giorni l’Italia aveva dichiarato guerra all’Inghilterra e alla Francia agonizzante, che undici giorni dopo avrebbe chiesto l’armistizio. Fu il primo episodio di guerra navale che colpì Genova.

Finita la guerra, fu impresa lunga e difficile recuperare la normalità.I l più urgente e pericoloso di tutti i lavori fu quello dello sminamento del porto: fu un’attività delicata e complessa che costò anche la perdita di un dragamine britannico, saltato in aria a causa di una mina magnetica con gravi perdite tra l’equipaggio. Ne seguirono mesi molto duri, mentre le operazioni di disattivazione e/o brillamento delle mine erano in corso, quando le operazioni di recupero e di spostamento dei relitti non poteva arrestarsi in attesa che si creassero condizioni di assoluta sicurezza; così accadde ad esempio che, muovendo il relitto semiaffondato della motonave Titania, venne provocata l’esplosione di una mina magnetica da cui derivarono gravi danni alle strutture portuali.

I relitti di unità militari ebbero un destino diverso da quelli mercantili: mentre i primi vennero tutti demoliti, eccetto il m.re RAPALLO ed una motozattera, parecchi altri ripresero servizio dopo lavori di ripristino più o meno lunghi. Fra questi ultimi ricordiamo le navi Filippo Grimani, Mazara, Maiorana, Lago Zuai, Monreale, Titania e Nicolò Giano.

Va ricordato infine il coraggio e la professionalità di tutti coloro che, a rischio della propria vita permisero, già nell’estate del 1945, l’attracco dei primi piroscafi su alcuni tratti dei moli completamente bonificati. Da notare infine che ad ogni dragaggio del porto, ancora oggi, a 72 anni di distanza, si susseguono esplosioni e rinvenimenti di bombe inesplose di quell’infausto periodo bellico.

Carlo Gatti

P.S. - Gli interessati a questo argomento possono trovare uno studio molto approfondito e dettagliato sul Sito di Mare Nostrum Rapallo-Sezione Storia Navale dal titolo: IL PORTO DI GENOVA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE degli storici E.Bagnasco e A.Rastelli.

22 Gennaio 2017

RELAZIONE ATTIVITA' MARE NOSTRUM 2016

RELAZIONE ATTIVITA’ MARE NOSTRUM

EVENTI MARE NOSTRUM – 2016

L’anno 2016 è stato ricco di eventi ed avvenimenti che, grazie anche all’attività culturale e promozionale portata avanti dalla nostra Associazione, hanno particolarmente arricchito l’offerta storico-documentale dedicata alle nostre radici marinare ed agli appassionati cultori di storia locale.

In linea generale vanno ricordati per il loro valido supporto promozionale il nostro Sito web ormai prossimo alle 105.000 visite, la rivista mensile Il MARE, il MUSEO MARINARO Tommasino-Andreatta ospitato presso la Scuola TTLLC di Chiavari.

Ciò detto si evidenzia il corposo elenco degli eventi realizzati nell’anno 2016:

7.1.2016 – Conferenza del socio Flavio Vota su: Il mito di Atlantide che si è tenuto a Villa Queirolo – Rapallo

23.1.16 – Mare Nostrum ha partecipato allo “Zaffarancho” – Chiavari – organizzato dai FRATELLI DELA COSTA di Spezia.

6.2.16 – I comandanti Ernani Andreatta e Carlo Gatti hanno tenuto la Conferenza La guerra in Africa dell’Ing. Giuseppe PETTAZZI presso la Lega Navale di Chiavari.

12.3.16 – Presso il CIRCOLO SVIZZERO di Genova – I soci Prof.ssa Marcella Nervi Patrone e il Com.te Carlo Gatti hanno tenuto la conferenza: “Le Galee-Gente da rivea gente de galea”.

17.3.2016 - Emilio CARTA e Mauro MANCINI – Hanno presentato il terzo libro “Rapallinn-i e Foresti” presso la sala conferenze Spazio Aperto-via dell’Arco Santa M.L.

Sabato 19 marzo – Emilio Carta e il catoonist Enzo Marciante – DRAGUT e il suo mondo nel Secolo XVI per il Circolo Culturale Fons Gemina - Hotel Europa

24.3.16 – Incontro con gli Autori di Mare Nostrum Rapallo – presso l’Europa (nostra sede) Rapallo.

25 APRILE 2016 – DISCORSO Celebrativo del PRESIDENTE Carlo Gatti – presso Il MONUMENTO DEI PARTIGIANI - Rapallo

12.5.2016 – I comandanti Giancarlo Cerruti e Carlo Gatti sono stati invitati dal Secolo XIX per ricordare la il tragico affondamento della T/n HAVEN al largo di Arenzano e la M/n LONDON VALOUR naufragata sulla diga Molo di Galliera del Porto di Genova. La conferenza si è tenuta in Piazza Piccapietra-Genova.

13.5.2016 – I comandanti Ernani Andreatta e Carlo Gatti hanno tenuto la conferenza sulla vita e le imprese dell’eroe chiavarese Enrico Millo – Museo del GALATA – (Saletta dell’Arte). E’ intervenuta la Prof.ssa Nicla Buonasorte, responsabile della biblioteca e Sezione Documentale del Mu.MA.

EVENTI ESTATE 2016

23.6.2016 – Conferenza sull’idrovolante CITY OF FUNCHAL – Santa Margherita L. Conferenzieri Carlo Gatti ed Emilio Carta.

9.7.2016 – Presentazione di Carlo Gatti del Libro DRAGUT di Emilio Carta – presso l’Oratorio Bianchi-Rapallo

15.7.2016 –Conferenza sulla MARINERIA nei secoli del socio Andrea MAGGIORI – Piazza Gagliardo - Chiavari – Organizzata e presentata dal socio Ernani Andreatta.

22.7.2016 – Celebrazione di Ezio Starnini, Il Mondo dei Transatlantici - Piazza Gagliardo Chiavari – Organizzata e presentata dal socio Ernani Andreatta, sono intervenuti il giornalista Massimo Minnella e Carlo Gatti.

4.8.2016 – Il Comune di Rapallo ha ringraziato i Presidenti delle Associazioni di Rapallo per la partecipazione alle manifestazioni in ricordo del tragico assalto del pirata DRAGUT.

7.8.2016 – Rapallo EXPO – L’affondamento della HAVEN. Conferenzieri Carlo Gatti ed Emilio Carta.

8.8.2016 – Rapallo EXPO - Oratorio dei Bianchi - ATOLLO DI TRUK – Conferenziere Lorenzo Del Veneziano. Hanno presentato Emilio Carta e Carlo Gatti

13.8.2016 – Conferenza di Ernani Andreatta - Carlo Gatti-Massimo Minnella sull’Epopea di Capo Horn - Organizzata e presentata dal socio Ernani Andreatta in Piazza Gagliardo – Chiavari.

7.10.2016 – Odessa e Genova nei secoli. Palazzo Ducale - Genova. Carlo Gatti

è stato invitato a parlare delle sue esperienze a bordo delle navi sovietiche prima del crollo del Muro di Berlino.

22.10.2016 - MOSTRA-EVENTI MARE NOSTRUM (questa parte della nostra attività è stata trattata ampiamente sul sito di Mare Nostrum Rapallo).

19.11.2016 – Mare Nostrum partecipa con diversi soci alla gita “astronomica” di Perinaldo, in omaggio allo scienziato Giovanni Domenico CASSINI, nativo di Perinaldo, e organizzata dall’Associazione Sestante (Presidente Enzo Gaggero-nostro socio)

8.12.2016 – Presentazione ufficiale del libro di Emilio Carta: ASSASSINIO A MONTALLEGRO.

Tutti gli Eventi di Mare Nostrum Rapallo sono stati apprezzatissimi GRAZIE anche alle proiezioni di immagini, video e DVD del Comandante/regista Ernani Andreatta, pilastro della nostra Associazione.

Carlo GATTI

(Presidente e Webmaster dell'Associazione Mare Nostrum Rapallo)

1 Gennaio 2017

{jcomments on}

ANGELA BESANA - SKIPPER EVERGREEN

ANGELA BESANA

SKIPPER EVERGREEN

NELL'UNIONE TRA IL TIGULLIO ED I GRANDI LAGHI PREALPINI DEL NORD ITALIA

ANGELA BESANA, qui ripresa nel Tigullio nel ruolo di SKIPPER, è la MADRINA dell’Associazione Mare Nostrum Rapallo.

CAPITOLO PRIMO

Angela compie 99 anni il 24 gennaio 2017 e, a giudicare da come tiene ferma la ruota del timone della barca di famiglia, dimostra serie intenzioni di navigare ancora a lungo. Noi ci contiamo, perché la signora Angela è il nostro simbolo, è il sorriso che ci accompagna ogni giorno sul cammino del Mare Nostrum, un tempo non lontano come naviganti, oggi mentre raccontiamo il nostro vissuto personale, con la quotidiana ricerca di storie marinare vere, che poi riportiamo su questo sito perché non vengano dimenticate.

La serenità e la lucidità con cui Angela racconta i suoi trascorsi lacustri e poi marinari, è stata la molla che ci ha spinto a presentarla anche tramite la testimonianza del materiale raccolto, nel quale è spesso citato suo nonno Abbondio Besana e suo padre Cipriano Besana, Comandante ed Ispettore della Navigazione del Lago Maggiore. A loro è dedicato l’articolo sul primo numero della Provincia di Como riguardante il conferimento, a entrambi, di una medaglia al valore civile per salvataggi compiuti nel lago. Cipriano aveva salvato una persona all'età di 15 anni! E non sarà la sola! E fu sempre lui a trasferire le due imbarcazioni da Monfalcone ad Arona.

Ancora medaglie per salvataggi anche per Antonio Besana, zio di Angela.

Molto tempo dopo i giornali ricorderanno un'altra impresa di Cipriano, il trasferimento di due grosse imbarcazioni da Monfalcone, e quindi dall'Adriatico, sino ad Arona sul Lago Maggiore attraverso Po, Ticino e canali, superando rapide e chiuse.

Il passaggio di Angela dall’acqua dolce del lago a quella salata del Mediterraneo, non è stato certamente un trauma per lei, e neppure per sua figlia Marinella, eredi entrambe di una “collaudata” tradizione marinara ben coadiuvate dal marito di Marinella, Rinaldo Santi.

Possiamo anche aggiungere alcune nostre personali opinioni a favore di coloro che hanno poca dimestichezza con l’acqua dolce!

- Gli equipaggi che vivono e lavorano su delle navi, grandi o piccole che siano, che galleggino in acqua salata, salmastra, oppure dolce, sono divisi soltanto la geografia, non i pericoli delle guerre, come vedremo, della navigazione, delle avarie, del maltempo, dal portare passeggeri da una sponda all’altra dovendo affrontare tutte quelle situazioni che si creano per gli errori anche umani di manutenzione, di navigazione e di manovra.

- Non è la lontananza o la vicinanza dalla terra a creare il marinaio! Bensì lo spirito marinaro, ossia la capacità di adattamento “all’elemento acqua” indipendentemente dalla sua densità, conoscendone i pericoli e sapendoli affrontare con grande mestiere.

- Anni fa, nell’attraversare il Lago Ladoga con una nave passeggeri russa, incappammo in una tempesta che ci costrinse a passare l’intera notte nel corridoio dei nostri alloggi indossando i giubbotti di salvataggio per essere pronti a saltare sulle lance di salvataggio, in qualsiasi momento. In quella occasione, mi accorsi che l’equipaggio di quella nave poteva essere lo stesso di qualsiasi altra nave in difficoltà sui sevenseas, infatti si comportarono con la stessa professionalità e senso marinaresco, seguendo le stesse procedure in uso su tutto il pianeta.

- Simili situazioni le vissi anche sui laghi svedesi e nel fittissimo arcipelago di Stoccolma, quando l’inclemenza del tempo può manifestarsi improvvisa e molto pericolosa, specialmente nei cambi di stagione.

- Ogni golfata, ogni traversata, direi ogni punta della costa, così come ogni lago della terra, necessitano di una conoscenza “marinara” molto vissuta ed approfondita da parte dei preposti al comando delle navi che solcano quelle acque.

- In tutto il mondo, i PILOTI dei porti si guadagnano, con esami severissimi, la licenza di pilotaggio soltanto per un Porto, per quel Porto dove compiono generalmente un migliaio di manovre l’anno. Questa è la storia che ci viene tramandata dai tempi dei Sumeri. Questa è la scuola che ci insegna che ogni ambito deve avere i suoi “specialisti” che non possono essere neppure paragonati tra loro, ma vanno tutti egualmente rispettati per la professionalità e conoscenza dell’ambiente che hanno maturato di generazione in generazione e che mettono ogni giorno a disposizione della sicurezza della navigazione in generale.

Quindi, prima d’iniziare la nostra navigazione “storica” con Angela al timone, ribadisco la mia scarsa disponibilità per chi, non sapendo nulla di navi e di spirito marinaro, distingue il marinaio d’acqua dolce da quello di acqua salata. Per fortuna ne sono rimasti pochi, se si pensia che i più noti velisti del mondo vanno ad allenarsi tra i gorghi e i venti freddi dei nostri maggiori laghi del nord Italia.

Nelle acque del Mare del Nord e del Baltico le acque sono quasi dolci, ma nessuno si sogna di dvidere in categorie i veri marinai, che lassù nascono spontaneamente in natura… proprio come qui da noi!

Carlo GATTI

Presidente Associazione Marinara MARE NOSTRUM RAPALLO

Più che le parole contano i fatti… specialmente quando queste raccontano di gesta eroiche!

Valore civile. – Con decreto 28 febbraio 1892 furono accordate le ricompense al valore civile a: Besana Abbondio, medaglia d’argento, per aver salvato con pericolo della propria vita, un soldato caduto e pericolante nel lago; Besana Cipriano – quindicenne, figlio dell’Abbondio – medaglia di bronzo per aver salvato un soldato gettandosi nel lago: Magri Domenico, Magri Francesco e Castagna Stefano, medaglia di bronzo per aver salvato una giovane caduta nelle acque del fiume Pioverna; Rolando Alberto, medaglia d’argento per aver salvato un fanciullo di Laverna caduto nel lago; Paolo Andigò, medaglia di bronzo per aver salvato un ragazzo caduto nel lago di Lugano.

Al muratore Carlo Tantardini sarà consegnato l’attestato di pubblica benemerenza per aver concorso al salvamento di varie persone cadute nel fiume Pioverna. – Lunedì, 28 corrente, all’una pom. – davanti al Consiglio comunale – il nostro Sindaco distribuirà ai signori Besana Abbondio, Besana Cipriano e Bovina Leopoldo le medaglie al valore civile.

Onore ai coraggiosi che con slancio di generosità esposero la propria, per salvare la vita altrui.

PRIMO BATTELLO A PALE – “PATRIA”

CON LA PELLE APPESA AD UN CHIODO

In ricordo dei militari e civili italiani scomparsi in mare durante la seconda guerra mondiale

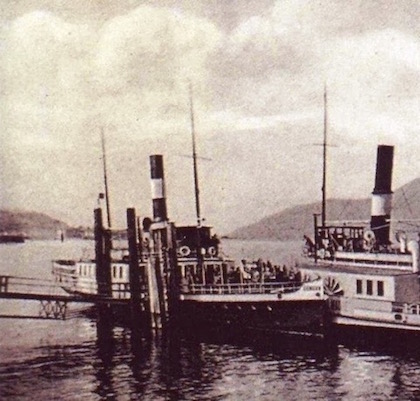

Piroscafo Genova, mezzo salone ad elica in servizio su Lago Maggiore. Lungo 44,20 metri, largo 5,80, pescaggio 1,26 m, velocità 25,44 km/h, 500 passeggeri e 7 uomini di equipaggio.

Breve e parziale cronologia

1913-1914

Costruito dalla Ditta Bacigalupo di Genova Sampierdarena per la Società Anonima Innocente Mangilli – Impresa di Navigazione sul Lago Maggiore.

25 aprile 1914

Ultimo ad essere completato dei tre piroscafi gemelli della sua serie (Milano, Torino e Genova), il Genova effettua le prove di collaudo sul Lago Maggiore, al comando del capitano Cipriano Besana. Entra poi in servizio di trasporto passeggeri di linea sul lago. È anche l’ultimo piroscafo ad entrare in servizio sul Vebano: le successive costruzioni, negli anni Venti, saranno motonavi.

Luglio 1917

In seguito al fallimento della ditta Mangilli passa, insieme al resto della flotta, in regime di requisizione e gestione provvisoria alle Ferrovie dello Stato, sino al 1923.

1923

Passa, con il resto della flotta, in gestione temporanea al Ministero dei Lavori Pubblici.

1924

Come il resto della flotta, passa alla Società Subalpina Imprese Ferroviarie, che ha rilevato il servizio di navigazione sul Verbano. Ne viene valutata la possibilità di trasformazione (insieme a Milano e Torino) in motonave ad elica, che non viene però attuata.

Il battello a Luino, con a destra il piroscafo Regina Madre (oggi in servizio come Piemonte), verosimilmente negli anni ’20-’30. Particolare da una cartolina (tratta da it.wikipedia.org).

L’affondamento

Dopo l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati dell’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca del Norditalia, i battelli del Lago Maggiore continuarono nel loro servizio di collegamento tra i paesi rivieraschi. Per un anno il loro servizio non venne disturbato, se non dalle contingenze e ristrettezze della guerra; ma a partire dall’autunno 1944 iniziò ad operare su tutta la Pianura Padana un considerevole numero di bombardieri leggeri e cacciabombardieri angloamericani, privi di veri e propri obiettivi ma piuttosto in “caccia libera” a “targets of opportunity”, obiettivi occasionali costituiti principalmente da mezzi di trasporto di ogni tipo: automezzi, corriere, treni ed anche battelli. L’obiettivo primario di questi velivoli consisteva infatti nell’attaccare e distruggere qualsiasi mezzo che avrebbe potuto essere utilizzato dalle forze tedesche. Un simile criterio, evidentemente, avrebbe tuttavia portato a pesanti perdite tra la popolazione civile, cosa che puntualmente avvenne.

Sui quattro grandi laghi prealpini la situazione rimase tranquilla sino al settembre 1944. Il 25 settembre, proprio il Lago Maggiore divenne il teatro del primo di una lunga serie di attacchi aerei ai danni dei battelli lacuali, e proprio il Genova ne divenne la prima vittima.

Il Genova in fiamme ed in procinto di affondare il 25 settembre 1944 (foto tratta da “Memorie di un conflitto (1940-1945)” edito dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Laveno Mombello/Edizioni Marwan, 1995, a cura di Giuseppe Musumeci).

Il 25 settembre 1944 il Genova, al comando del capitano Edoardo Fornara, lasciò Pallanza diretto a Baveno con un centinaio di passeggeri a bordo. Cosa trasportasse di preciso la nave sembra controverso, perché mentre secondo il libro “Memorie di un conflitto (1940-1945)”, edito dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Laveno Mombello (che cita la testimonianza del superstite Guglielmo Morlotti, sebbene non è chiaro se l’affermazione che segue provenisse da lui), la nave stava trasportando “armi fasciste e tedesche da utilizzare contro i partigiani ossolani” (e gli aerei lo attaccarono a difesa della Repubblica partigiana dell’Ossola); per altra versione il Genova non aveva a bordo che passeggeri civili, principalmente donne e bambini (ed il suo mitragliamento ed affondamento fu un deliberato atto terroristico volto a fiaccare il morale della popolazione civile). In realtà, come detto sopra, entrambe le versioni probabilmente sbagliano circa le motivazioni dell’attacco aereo: con ogni probabilità l’attacco al Genova rientrò nella tragica casistica dei “targets of opportunity”. Da una parte si deve rilevare che la supposizione che i battelli potessero essere impiegati per trasportare truppe non era del tutto infondata (proprio nell’autunno 1944, infatti, il piroscafo a ruote Lariano venne lungamente impiegato per trasportare truppe sul Lago di Como), dall’altra non si può non notare la totale noncuranza nei confronti delle vittime civili che simili attacchi avrebbero quasi sicuramente comportato (e che infatti comportarono svariate volte).

Intorno alle 15 del 25 settembre (per altra versione nel mattino di quel giorno) il Genova era in arrivo a Baveno, quando venne attaccato da alcuni cacciabombardieri angloamericani – provenienti da Intra, dove avevano sganciato un grappolo di bombe colpendo un gruppo di case operaie detto “Il cassinone” e provocando nove vittime –, forse dei Republic P-47 Thunderbolt (uno dei modelli più impiegati in questo genere di missioni), oppure due Supermarine Spitfire britannici. I passeggeri del piroscafo sentirono un rombo lontano, poi d’improvviso gli aerei furono sopra di loro, scesero bassissimi sull’acqua e mitragliarono il Genova con proiettili esplosivi e perforanti, incendiandolo, uccidendo il comandante Fornara e provocando numerose vittime e feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. Il mitragliamento si protrasse per un quarto d’ora; Guglielmo Morlotti, membro dell’equipaggio (era controllore), si mise in salvo rifugiandosi alla base del fumaiolo, strisciandogli intorno prono per non essere colpito, ma fu ugualmente ferito in varie parti del corpo dalle schegge proiettate dalle scialuppe colpite (e passò poi tre mesi in ospedale a Baveno, nel Grand Hotel).

La passeggera Anna Tropea Buoninsegni, che al momento dell’attacco si trovava nella sala del piroscafo insieme ai suoi due figli di 6 e 10 anni, strinse a sé i suoi bambini e si gettò sotto un tavolo: rimasero tutti e tre incolumi, ma quando si rialzarono si trovarono circondati da un lago di sangue.

Il ponte del piroscafo era cosparso di morti e feriti; uno dei figli di Anna Tropea Buoninsegni, mentre cercavano di uscire in coperta, gridava “Mamma, mamma, non calpestiamo i morti”. La confusione era generale, la gente si accalcava sul ponte, amici e parenti si cercavano spesso senza risultato.

Le fiamme levatesi in più punti diedero vita ad un violento incendio che non si riuscì a domare, mentre qualcuno gridò “Stanno per scoppiare le macchine!”.

Il macchinista del Genova era rimasto ferito, mentre il timoniere, rifugiatosi a poppa durante il mitragliamento, riuscì poi a portare il battello, gravemente danneggiato ed in fiamme, sino al pontile, sbarcando feriti (che furono portati nel Grand Hotel di Baveno, trasformato in ospedale militare) e superstiti. La nave fu tirata verso la riva anche usando delle corde.

Poi uomini della Marina Nazionale Repubblicana (la Marina della RSI) disormeggiarono il piroscafo, avvolto dalle fiamme e senza più nessuno a bordo, e lo portarono al largo, temendo che le caldaie sarebbero scoppiate (le autorità avevano infatti ordinato che la nave venisse rimorchiata al largo non appena fosse terminata la rimozione di morti e feriti). Il battello bruciò per poco tempo a poca distanza dalla riva, poi le caldaie scoppiarono ed il Genova impennò la prua ed affondò a 400 metri dalla riva, su un fondale di 14 metri. I morti furono 34, tutti civili: tre membri dell’equipaggio (il comandante Fornara, il marinaio Giovanni Tarazza e l’aiuto motorista Pio Pirali) e 31 passeggeri. Tra l’equipaggio rimasero feriti il controllore Guglielmo Morlotti, il macchinista Giuseppe Mobiglia, l’assistente bigliettaio Ettore Monferrini, il timoniere Luigi Zaninetta ed il manovale Pietro Vesco.

Volle la sorte che di lì a meno di ventiquattr’ore anche i due gemelli del Genova lo raggiungessero sul fondo del lago: nel pomeriggio dello stesso 25 settembre fu infatti affondato a Luino il Torino, mentre l’indomani il Milano (nella foto sopra) venne incendiato ed affondato al largo di Intra. Per altrettanto singolare coincidenza, i tre piroscafi gemelli furono anche le uniche unità della numerosa flotta del Verbano ad andare perdute durante la guerra.

Terminato il conflitto, le prime due nuove motonavi costruite dalla Navigazione Lago Maggiore ricevettero i nomi di Genova e Milano, a ricordo dei due battelli perduti.

Non è chiaro cosa sia stato del relitto del Genova: per una versione si troverebbe tuttora laddove venne affondato, davanti a Baveno o tra Stresa e Santa Caterina (ma appare strano che non vi sia alcuna notizia su un relitto che giaccia ad una profondità così ridotta), per un’altra venne successivamente riportato a galla e demolito.

Il 7 maggio 1959 la tragedia del Genova e del Milano venne commemorata con il lancio di una corona di fiori proprio dal Torino, alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Pecori Giraldi, di altri nove ammiragli e di una rappresentanza della Marina, oltre che di sindaci, autorità e popolazione rivierasca, compresi anche alcuni superstiti di quei tragici eventi, tra cui Anna Tropea Buoninsegni, che narrò la sua storia.

Il 9 ottobre 1984, a quarant’anni dall’affondamento, si tenne una nuova commemorazione: di nuovo il Torino, antico gemello e compagno di sventura di Milano e Genova, imbarcò rappresentanze delle autorità civili e religiose e del personale NLM, i parenti dei membri dell’equipaggio deceduti sui due battelli ed altre persone, e depose due corone di fiori sui luoghi dell’affondamento dei due piroscafi. In entrambi i casi venne impartita una benedizione, e fu celebrata una messa di suffragio a bordo della nave. Nella stessa occasione fu realizzata ad Arona, nella sede della Navigazione Lago Maggiore, una targa in memoria dei cinque uomini della Navigazione periti sul Genova e sul Milano.

Attualmente il drammatico affondamento del Genova viene commemorato annualmente esclusivamente da esponenti di gruppi di estrema destra (Federazione del Movimento Nazionalpopolare, Federazione raggruppamento nazionale combattimenti e reduci della RSI, Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi RSI), con il lancio di una corona d’alloro nelle acque del lago, nel punto dove la nave fu affondata.

Nel 1969 i lavori di ammodernamento cambiano profondamente le sovrastrutture, la tuga viene eliminata e le sovrastrutture del secondo ponte unite. Il Torino rinasce per la seconda volta. La motonave Torino dopo il P.fo Piemonte e la più vecchia nave del lago Maggiore ancora in servizio di linea. A tutt'oggi effettua servizio tra le isole Borromee e nel bacino svizzero del lago. La particolarità che porta il Torino e che lo scafo e chiodato e non saldato.

A cura di Carlo GATTI

- Si ringrazia la Navigazione Lago Maggiore.

- Si ringrazia la Prof.ssa Marinella Gagliardi, figlia di Angela Besana per averci fornito il materiale utilizzato in questo articolo.

9 gennaio 2017

{jcomments on}

CAPITOLO SECONDO

di MARINELLA GAGLIARDI SANTI

Lasciamo la parola a Marinella Gagliardi Santi, figlia di Angela Besana che mette un po’ di ordine tra tanti importanti BESANA in questa inedita storia famigliare:

Vediamo quale è stato il rapporto con l'acqua per la famiglia di Angela Besana, la nostra Madrina ! Innanzitutto precisiamo che si parla di lago ma anche di mare: il padre Cipriano Besana, e suo zio Antonio Besana, sono stati più volte decorati - Cipriano a 15 anni e Antonio addirittura a 12 - il più giovane decorato d'Italia nel 1891, anche con medaglia d'oro per salvataggi nel lago di Como e, soprattutto Antonio che aveva percorso tutti i mari del mondo.

Con decreto 28 febbraio 1892 furono accordate le ricompense al valore civile a:

a : Abbondio Besana, medaglia d’argento, per aver salvato con pericolo della propria vita, un soldato caduto e pericolante nel lago;

a: Cipriano Besana – quindicenne, figlio dell’Abbondio – medaglia di bronzo per aver salvato un soldato gettandosi nel lago.

Queste onorificenze che si erano meritati, sono ricordate da un articolo del 1892, sul primo numero del quotidiano "La Provincia" di Como. Lo Zio Antonio era finito sul giornale anche per aver salvato il conducente di un carro e il cavallo finiti nel lago !

Anche lui con ricompensa di medaglia al valore civile, ancora gelosamente conservata dalla famiglia, pertanto sono tre in famiglia, ma ne seguirono altre ! Antonio è stato un personaggio davvero singolare in quanto aveva solcato gli oceani come skipper su un veliero, - forse questo Brigantino Goletta? - alle dipendenze di uno studioso e scrittore austriaco, E. Von Hesse Warteg. L'imbarcazione si chiamava Morning Star. Antonio, girando per il mondo, aveva imparato 8 lingue tra cui il giapponese, 12 dialetti, come per esempio il patois di Marsiglia e quello di Le Havre.

Ma sicuramente era stato anche in Cina, come dimostrano queste due eccezionali documentazioni incomprensibili ai giorni nostri, per la complessità della lingua cinese dove esistono centinaia di varianti locali mutualmente non intellegibili. Ma chiaramente appare il suo nome, Hanthony Besana, scritto all'inglese, e quello di E. Von Hesse Warteg, studioso e scrittore Austriaco del quale abbiamo accennato pocanzi.

I BESANA abitavano a Como in piazza Cavour, quindi si può dire in riva al lago, di conseguenza erano pronti a intervenire quando qualcuno era in pericolo.

“Quando ero piccola – racconta Angela - andando a Como, ricordo di aver visto che nei negozi a fianco del Crocefisso, c'era la foto dello zio Antonio! Era così noto non solo per le medaglie che aveva meritato, ma anche perché era l'anima del Tempio Voltiano che vediamo qui in questa panoramica dal porto di Como. Progettato dall'Architetto Frigerio e finanziato dal mecenate Francesco Somaini scomparso nel 1939. Il Mausoleo Voltiano sorge in concomitanza con l'esposizione celebrativa del primo centenario della morte di Alessandro Volta nel 1937”, passato alla storia per l'invenzione della pila e la scoperta del metano.

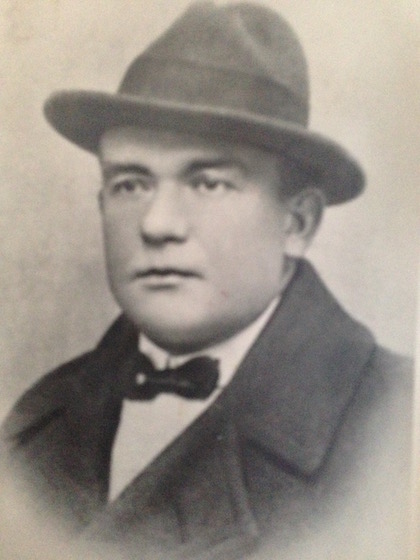

Antonio Besana viveva appunto in questo tempio dove intratteneva personaggi del livello di Einstein, Enrico Fermi e del re dell'Afghanistan, del quale era amico, proprio perché da giovane, aveva navigato come skipper su un veliero oceanico ed aveva stretto amicizia con il re dell'Afghanistan.

Dai ricordi di famiglia pensiamo che il veliero fosse questo .... anche se non lo era, ci piace immaginarlo così, ma siamo certi che era un bel Brigantino Goletta, una barca intelligente che poteva navigare bene sia col vento in poppa che di bolina.

Tra i comaschi però, ci sono racconti che ancora adesso sono nella memoria dei più anziani e si trovano anche sui siti Internet.

E così, nei riguardi di Antonio Besana "gira" questo simpatico aneddoto.

Antonio, come noto a tutti, è stato il custode del Tempio Voltiano dal 1928, anno dell’inaugurazione, fino alla morte avvenuta nel 1965. Essendone il custode abitava nel tempio con la consorte Pina. Antonio era un bell’uomo, robusto, alto, ornato di barba alla norvegese che gli dava un aspetto romantico e affascinante, ottimo nuotatore, più volte decorato per le sue imprese di salvataggio di persone in procinto di affogare nel lago. Nel 1921 ottenne anche la licenza di navigazione sul Lago di Como per "Servizio Pubblico e Trasporto di Persone" per l'imbarcazione "NELIDE" di 5 tonnellate, come vediamo da questo raro documento. A quel tempo il NELIDE lavorava moltissimo per il Grand Hotel Villa d'Este di Cernobbio che ancora ai nostri giorni uno dei grandi alberghi della zona.

La moglie Pina, era una donna semplice e forse anche poco a conoscenza delle personalità che frequentavano il tempio Voltiano. Pare che un giorno sia corsa affannata dal marito per dirgli, quasi senza fiato: "Togn, corr subit a vedé che l’è rivaa "un strepenùn" che al m’ha faa stremì e che al ma fà pagùra." Antonio, corri subito a vedere, ché è arrivato uno con i capelli arruffati che mi ha spaventata e che mi fa paura !

Antonio corse alla porta e si trovò davanti Albert Einstein ........... ed ebbe il suo da fare per spiegare alla moglie che quel tale con i capelli in aria era uno scienziato famoso, che "un strepenùn" altro non era che il grande Einstein. Si era allora nel 1933 e, Antonio Besana raccontò che al famoso scienziato si siano inumiditi gli occhi guardando le reliquie di Alessandro Volta e che abbia esclamato: "Die Grundlage aller modernen Erfindungen", "Ecco il fondamento di tutte le moderne scoperte".

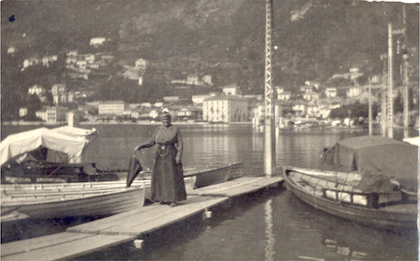

Antonio doveva aver ereditato la passione per l'acqua, oltre che dal padre, anche da sua mamma Giuditta, la nonna di Angela, che scendeva dal palazzo in piazza Cavour a Como in compagnia dei suoi dipendenti conduttori dei motoscafi che la nonna noleggiava. Quello di noleggiare barche era il suo lavoro, ma c'è da tener presente che lei era una donna e che non siamo ancora nel 1900! Nel 1899, a seguito della morte del marito Abbondio, aveva dovuto prendere le redini della azienda che avrebbe tenuto fino alla sua morte avvenuta nel 1932.

A questo punto, parlando di Piazza Cavour, non possiamo fare a meno di riassumere, quanto raccontato dal Corriere di Como il 25 Gennaio 2017 che riporta un articolo, a firma di Lorenzo Morandotti, del 7 Novembre 2012 intitolato:

"La metamorfosi dell'eterna incompiuta, sguardi al passato, Terragni vi sognò un edifico polivalente", che così recita:

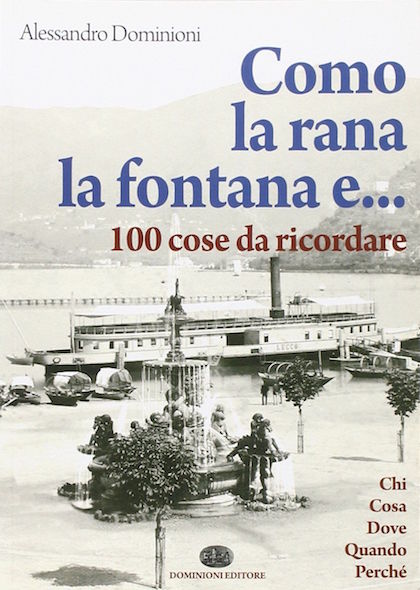

Tre erano le “meraviglie” di Como alla fine dell’Ottocento, secondo un detto, noto anche con alcune varianti, che è ricordato ancora oggi e ha anche dato il titolo a un volume di "memorabilia lariane" edito da Dominioni:

«La rana, la funtana e i tett de la Besana», ossia “la rana, la fontana e il décolté della signora Besana» con riferimento a una prosperosa cittadina del centro storico piuttosto nota in città che era evidentemente la Giuditta vedova di Abbondio Besana. E come vediamo in questa sequenza delle poche foto a disposizione, ne aveva den donde.

La prima curiosità era la scultura della rana posta sullo stipite sinistro della porta del Duomo che dà sulla via Pretorio, venerata da molti cittadini e tramandata come simbolo del punto massimo di una delle più memorabili esondazioni del lago. Dicono che porta fortuna toccarla, così la "povera rana" è ormai quasi cosumata dalle carezze !

La fontana è invece uno dei sintomi di un malato non immaginario, ma reale, quell’eterna incompiuta tutta lariana che è Piazza Cavour.

Una memoria che ormai il tempo ha cancellato e sopravvive solo grazie alle documentazioni fotografiche e a tante cartoline.

La piazza Cavour è di fronte al lago e non poteva essere altrimenti.

Al centro della Piazza, nel 1872 fu eretta una fontana in marmo bianco dove, nella parte più alta troneggiava un cigno che vagamente assomigliava a un'oca tanto che diventò immediatamente la "Fontana dell'Oca".

Intorno ad essa sono sorte svariate polemiche, sia da parte di qualche osservatore, sia di alcuni esponenti politici, a causa delle numerose figure tipicamente di mare come nàiadi nude e tritoni nonché dell’eccessivo consumo d’acqua. Fu così smantellata nel 1891 e dopo che era rimasta anni nei magazzini comunali, venne poi acquistata, nel 1902 dal miliardario americano Rockefeller e rimontata e installata in un parco dello Zoo del Bronx a New York dove ancora adesso è ben conservata come attrazione del luogo.

Spesso vip e normali cittadini comaschi in visita nella Grande Mela si divertono a immortalarla nei loro album di foto ricordo.

Ora il porto, come lo vedeva la Giuditta, con le sue barche a sonnecchiare lungo i moli non esiste più da moltissimo tempo perché è stato interrato. E la Giuditta che col suo seno prosperoso, dice la leggenda, lo metteva addirittura sul tavolino dove governava l'affitto delle sue barche, ci piace ricordala così, come in una stampa antica color seppia che non tornerà mai più. La "sua Piazza" Cavour ne ha passato di tutti i colori diventando anche, nel dopoguerra, parcheggio per auto o sede di altre inenarrabili destinazioni come una scultura simbolica di un cubo di cemento che imprigionava un'auto “alfetta” o una contestatissima installazione del 1994 fatta di spazzatura opportunamente imballata - con il benestare dell'azienda locale di smaltimento. Con il senno di poi, visti i topi, gli va riconosciuto il ruolo di profeta.....

All’inizio fu porto e, nell’iconografia storica cittadina, quella raggiera di barche addormentate lungo la riva, evoca immediatamente alla memoria epoche in cui il territorio e il lago erano un tutt’uno, sociale ed economico.

Certo la piazza ebbe i fasti maggiori nei due decenni a cavallo tra Otto e Novecento, come punto di attracco di elezione per i grandi battelli e punto di riferimento per le linee tranviarie che la allacciavano alla funicolare entrata in funzione nel 1894, e con la stazione ferroviaria di San Giovanni. Sembra fuori del tempo, oggi, mentre si parla tanto di mobilità dolce e razionale.

Non ho mai visto la Como moderna e me ne rammarico, ma forse è meglio così, mi piace immaginarla con le barche della Giuditta a dondolare ed il suo prosperoro decoltè sul tavolino mentre comanda ai suoi uomini gli ordini del giorno !

A questo punto ci mancava solo il Prodigio !!! Anzi, DUE !!! Questa è storia .... ed è una bella storia !

Il Santuario della Madonna del Prodigio, meglio conosciuto come Sacrario degli sport nautici, è un bell’esempio di architettura moderna, domina la città di Como da un’altura di circa cento metri, ed è stato consacrato nel 1968. All'interno dispone di un’unica navata ed ha forma esagonale allungata, così da dare l’impressione di essere una nave. La Madonna del Prodigio,

Il Sacrario per gli Sport Nautici noto anche come Santuario della Madonna del Prodigio si trova a 100 metri di altitudine sulla collina di Garzòla a est di Como. In virtù della eccezionale vista panoramica che si gode da qui, il luogo è definito il "balcone di Como". Il Sacrario è stato consacrato nel 1968 ed è opera dell'architetto Fulvio Cappelletti. E' in cemento armato, la forma ricorda lo scafo delle navi. L'interno della Chiesa è ad una unica navata, le pareti, percorse da costoloni di cemento, richiamano le sartie e le gomène delle navi. E la Madonna del Prodigio a cui il Santuario è dedicato, è una effige della Madonna rinvenuta in mare nel '600 da un equipaggio di Marinai Veneziani, durante un violento nubifragio. I marinai riuscirono a salvarsi e attribuirono all'effige il miracolo. Dopo essere rimasta a lungo a Venezia, nel 1915 l'effigie giunse a Garzòla. A tema marino sono anche le due belle vetrate; quella sull'altare rappresenta il ritrovamento della Madonna del Prodigio da parte dei Naufraghi . Quella sopra il portale raffigura papa Giovanni XXIII a cui si deve l'elevazione della Madonna del Prodigio a protettrice dei navigante e Gesù con il gregge dei fedeli e San Pietro che guida la barca della Chiesa in un mare in burrasca. Le Acque Santiere poggiano in strutture in metallo raffiguranti cavalluccci marini. Sull'altare è posta l'Effige; si tratta di una copia poichè l'originale è stato trafugato nel 1994 e non è mai più stato ritrovato.

Sotto la chiesa vi è il Sacrario, qui sono conservati bacheche contenenti cimeli di campioni degli Sport Nautici. L'ambienre è illuminato da belle vetrate che ricordano le federazioni degli sport nautici. La Federazione Italiana sci mautico, la Federazione Italiana nuoto, la Federazione Italiana motonautica, la Federazione Italiana cannottaggio, la Federazione Italiana vela, la Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacque. La vetrata dell'ultimo finestrone sulla parete di fondo della sala è decorata con i cinque cerchi olimpionici per ricordare i valori positivi dello Sport. Nelle teche sono conservate moltissime conchiglie di notevole interesse scientifico provenienti da ogni parte del mondo, tra questi anche un bellissimo presepio. Il Sacrario celebra tutti coloro che hanno perso la vita in mare e custodisce testimonianze e reperti di coloro che sono scomparsi negli ultime 50 anni.

Ed è proprio Antonio Besana che, attraverso una pubblicazione del tempo, ce ne racconta la vera storia attraverso la sua testimonianza vissuta ... a forza di braccia. L'episodio prodigioso avvenne nel settembre del 1902. Secondo la sua testimonianza, un pomeriggio, dopo un violento temporale, che lasciò un forte vento di tramontana, fu interpellato da Monsignor Antonio Pagani per andare da Como a Sala Comacina dove avrebbe dovuto svolgere delle funzioni religiose. Monsignor Pagani si rivolse proprio alla madre del giovane Antonio, Giuditta, per farsi traghettare dato che aveva perso il traghetto. Le condizioni del lago erano molto brutte e ne fu sconsigliato, ma il sacerdote insistette tanto e alla fine convinse Antonio Besana e suo fratello Paolino, a traghettarlo. Paolino a quel tempo aveva 18 anni, era forte e robusto come tutti i Besana e aveva già ottenuto il diploma di Costruttore Navale. Da tener presente che, come vediamo in questa planimetria, Sala Comacina era molto distante da Como e a remi, con tempo cattivo, ci sarebbero volute almeno 10 ore di intensa voga, anche se poi scesero a Colonno che è un pò prima di Sala.

Ad un certo punto, dopo avere remato sino alla perdita delle forze i due giovani dissero che non ce la facevano più. Allora Monsignor Pagani immerse la sua corona del Rosario nel lago e avvenne qualcosa di straordinario..... In quell'stante, dice Besana, provai come uno smarrimento e con somma meraviglia tutto intorno a me sembrava placato. I frangenti scomparvero e il vento mano a mano cessò.

Ecco il primo prodigio !!!

Monsignor Pagani scese poi a Colonno e diede ai due giovani 23 centesimi di mancia, perchè non aveva altro, dicendogli: "avete visto che la Madonna vi ha fatto il prodigio" ? Appena scesi si recarono all'Osteria della Primavera, ma per mezzo litro di vino ci volevano però 30 centesimi. E qui avvenne il secondo prodigio !!!

Un astante che aveva saputo del loro viaggio disse all'oste in dialetto "Sciaa un mezz, el rest ghel meti mi", "dagli mezzo litro che il resto ce lo metto io". E così, aggiunge Antonio, ritornammo a Como che era l'alba ma più felici che stanchi.

La costruzione del Santuario fu iniziata dallo stesso Monsignor Antonio Pagani il 26 ottobre del 1919 ma per mancanza di fondi l'opera rimase incompiuta per moltissimi anni. Nel 1957 al suo arrivo come Parroco a Garzola, Don Luigi Galli trova una piccola cappella nella quale si venera la Madonna Bizantina con il Bambino, sotto il titolo di Madonna del Prodigio. Don Luigi, che in gioventù frequenta la "Canottieri Cernobbio" e da sacerdote gareggia nelle Centomiglia di Motonautica, pratica lo sport del canottaggio; è ammirato ed entusiasta delle manifestazioni sportive sul lago, e per le società di Sports Nautici della zona, che hanno un grosso albo d'oro di titoli olimpici, mondiali, europei e nazionali. E' sua l'idea di erigere un Tempio Sacrario.

La protezione ai naviganti in pericolo, attribuita alla Madonna del Prodigio, e la passione sportiva fanno maturare a questo sacerdote la bella idea di erigere un Tempio Sacrario che sia come il Cenacolo spirituale per tutti coloro che praticano le discipline nautiche. Egli presenta il suo progetto al Papa Giovanni XXIII, chiamato nella profezia di Nostradamus, "Pastor et Nauta", "Pastore e Nocchiero", e ne ottiene approvazione ed incoraggiamento, con documento della Segreteria di Stato del 1959. Papa Giovanni XXIII, già gravemente infermo, in data 29 maggio 1963, tre giorni prima di morire, invia un messaggio di esortazione e di benedizione per la felice realizzazione dell'opera. Paolo VI benedice l'inizio dei lavori nel 1965, e l'inaugurazione del Tempio il 24 marzo 1968.

Tutte le pareti del Tempio, per l'altezza di 12 metri sono decorate con conchiglie raccolte in mare e donate dai pescadores del Castillo de Sabinillas - Manilva (Malaga - Spagna).

Ecco siamo sul lago di Como, valeva la pena di raccontarvi che la Madonna del Prodigio di Garzola in provincia di como è la PATRONA DEGLI SPORT NAUTICI. E i Besana, ci hanno messo la mano e le braccia.

Paolino Besana, il compagno di remi e fratello di Antonio, era il nonno di Paolo Baronio la cui Madre era una Besana di nome Adelma, moglie di Luigi Baronio, il padre di Paolino, che è stato fondamentale nel procurare tutte le foto antiche della Giuditta e del marito Abbondio e non solo. Suo padre Luigi, ci racconta Paolo, durante la guerra lavorava nei Cantieri Ansaldo di Genova. Un giorno, sua madre Adelma fece vedere una lettera scritta dal padre Luigi, dove (in cui) raccontava che mentre si recava al lavoro all'Ansaldo sentì il fischio di una bomba. Eravamo in tempo di guerra. Istintivamente Luigi si buttò subito a terra. Davanti a lui, sull'altro lato della strada, vide una donna con in braccio un bambino. Quando si rialzò, la donna era tutta sanguinante e stringeva solo le gambe del bambino...!

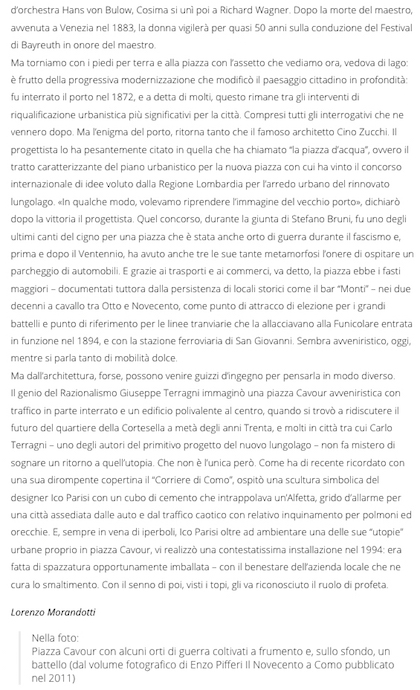

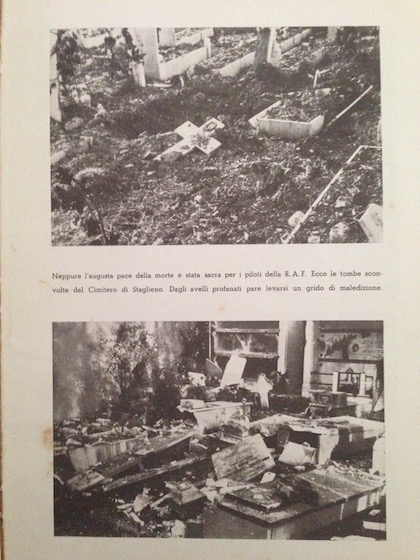

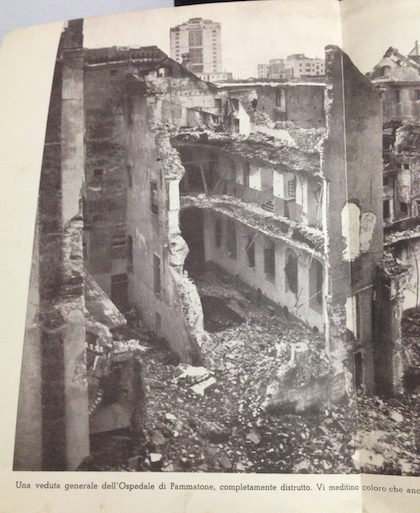

Luigi Baronio sopravvisse ai bombardamenti, ma morì nel 1951 a soli 38 anni in seguito ad un incidente sul lavoro (in cantiere) nei cantieri Ansaldo. Nel 1942, ancora in pieno periodo fascista a sigla di Mussolini, che si firmava con la classica EMME, fece pubblicare questo fascicolo del quale vi mostriamo la copertina e alcune fotografie. Genova subiva bombardamenti sia navali che aerei ed ecco come la propaganda fascista cercava di lenire queste ferite di morte, distruzione e devastazione....

Questa pubblicazione, che riteniamo introvabile e rarissima, è tuttora gelosamente conservata da Paolo Baronio, nipote di Paolino Besana. Lo ringraziamo per averci mandato le foto via mail.

Questo è senza dubbio il TERZO PRODIGIO, forse il più importante !!!

Paolino Besana, il compagno di remi e fratello di Antonio, era il nonno di Paolo Baronio la cui Madre era una Besana di nome Adelma, moglie di Luigi Baronio, il padre di Paolino, che è stato fondamentale nel procurare tutte le foto antiche della Giuditta e del marito Abbondio e non solo. Suo padre Luigi, ci racconta Paolo, durante la guerra lavorava nei Cantieri Ansaldo di Genova. Un giorno, sua madre Adelma fece vedere una lettera scritta dal padre Luigi, dove (in cui) raccontava che mentre si recava al lavoro all'Ansaldo sentì il fischio di una bomba. Eravamo in tempo di guerra. Istintivamente Luigi si buttò subito a terra. Davanti a lui, sull'altro lato della strada, vide una donna con in braccio un bambino. Quando si rialzò, la donna era tutta sanguinante e stringeva solo le gambe del bambino...!

Luigi Baronio sopravvisse ai bombardamenti, ma morì nel 1951 a soli 38 anni in seguito ad un incidente sul lavoro (in cantiere) nei cantieri Ansaldo. Nel 1942, ancora in pieno periodo fascista a sigla di Mussolini, che si firmava con la classica EMME. Genova subiva bombardamenti sia navali che aerei ed ecco come la propaganda fascista cercava di lenire queste ferite di morte, distruzione e devastazione.... Questa pubblicazione, che riteniamo introvabile e rarissima, è tuttora gelosamente conservata da Paolo Baronio, nipote di Paolino Besana. Lo ringraziamo per averci mandato le foto via mail. (Vedi ultima parte dell'Album fotografico)

Ma le imprese di Antonio Besana, non finiscono qui. La nostra "MADRINA" all'ultimo momento tira fuori dal cilindro un'altra straordinaria pubblicazione che parla di Antonio.

L'articolo si intitola ANTONIO BESANA, "Un uomo semplice che divenne un mito". Il 7 Settembre 1890 una piccola barca a remi attraversa il Lario ..... Proprio in relazione a quanto raccontato prima. Dopo il primo giovanile atto di eroismo, leggiamo: Antonio Besana è destinato a entrare nella leggenda come "l'uomo più decorato al Valor Civile d'Italia, tanto che ad un certo punto, non gli dettero più medaglie perché le aveva già tutte. Dai genitori aveva ereditato lo spirito ardimentoso che lo portarono, dopo il primo "giovanile atto d'eroismo" a compiere numerosi altri salvataggi sia in Italia che all'estero. Si parla addirittura di un centinaio di azioni coraggiose, premiate con prestigiosi riconoscimenti ufficiali tra cui la Red Cross Inglese, La Mèdaille au Mèrit Francese, la medaglia della prestigiosa Fondazione Carnegie e tante altre medaglie ancora e segnalazioni e brevetti e diplomi da tutto il mondo. Gli si attribuiva una specie di sesto senso come se fiutasse l'incombere del pericolo avventurandosi nelle tempeste per tornare poi con qualche sventurato naufrago. Ma Antonio non si limitava alle persone. Sul quotidiano locale "La Provincia di Como" è stato ricordato che una volta essendo precipitato nel lago un carro trainato da un cavallo, prima salvò l'uomo che era sul carro, poi si rituffò e tagliati i finimenti, salvò anche il cavallo.

Antonio passò a miglior vita nel 1965, ma ancora un anno prima, nel '64, ricevette dalla Provincia di Como una medaglia d'oro alla carriera. Col fratello Cipriano, in gioventù si dedicarono molto allo sport della vela diventando così entrambi abili "skippers" contesi da nobili e ricchi europei e anche Nordamericani che finanziavano importanti regate. La caratteristica barba che orna il suo viso come vediamo in questa immagine, è frutto della sua passione per i popoli nordici che stimava molto e per anni gli rimase il vezzo di portare la barba alla Norvegese. Era molto religioso e pregava sempre in un inginocchiatoio di legno che si era costruito lui stesso recitando la Preghiera del Marinaio. E fu senza dubbio la fede che aiutò lui e la moglie PINA a superare con animo sereno il dolore di perdere un figlio di soli 5 anni per un banale gioco infantile.

Fu anche un "gran Vecchio" accolto tra i soci della Società di Alta Geografia Americana. Ma un uomo veramente singolare perché quell'ex mozzo, con modi signorili, sapeva spiegare la prima pila di Alessandro Volta al più sprovveduto turista Australiano e parlare di fisica termonucleare con Enrico Fermi. Così dicono le cronache del tempo e innumerevoli sono i giornali che parlano di Antonio Besana.

E la vita di un uomo semplice che divenne un MITO, non una leggenda! Così, semplicemente viene ritratto accanto ad uno dei suoi tanti modellini da lui realizzati artigianalmente.

Dal lago di Como passiamo al Lago Maggiore dove Cipriano, il padre di Angela, era diventato ispettore della Navigazione del Lago e spesso portava con sé sui battelli proprio Angela, la più piccola dei quattro fratelli, sapendo quanto le piaceva stare nella cabina di pilotaggio o nella sua cabina, quella del "Comandante", ricoperta di velluti rossi che colpivano particolarmente la sua immaginazione di bambina. Dice che si sentiva la padrona del battello ma anche di tutto il lago. E ricorda le persone importanti che suo padre portava in giro sulle imbarcazioni quali, per esempio, il Principe di Savoia Piemonte, futuro Re di Maggio, che da piccolo vestiva spesso alla Marinara, come vediamo in questa immagine del 1914, di quando approdò a Chiavari sull'incrociatore PUGLIA, scortato da 4 Corazzate e da 4 Cacciatorpediniere al seguito di Sua Altezza Reale Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi.

Cipriano era salito alla cronaca dei giornali in quanto aveva portato due grosse imbarcazioni da Monfalcone fino ad Arona sul Lago Maggiore. La stampa aveva sottolineato il fatto che si era cimentato in un'impresa di difficile realizzazione, perché aveva dovuto risalire canali artificiali, il Po, il Ticino, vincendo rapide e superando grazie alle chiuse, i dislivelli più importanti.

È chiaro quindi che l'acqua ha sempre giocato un ruolo importante nella nostra famiglia conclude Marinella: ma a questo punto possiamo uscire un attimo dal lago e arrivare a Genova, Cantieri Odero di Sestri Ponente, a tre traghetti, due dei quali hanno qualcosa a che fare con Cipriano, il Papà di Angela in quanto erano stati collaudati proprio da lui.

Infatti nel 1910 l'impresa di navigazione ordina tre grandi battelli per incrementare il servizio di navigazione sul Lago Maggiore. I tre battelli prenderanno il nome di Milano, Genova e Torino.

I tre battelli a elica vengono celermente costruiti e collaudati, il 12 Agosto 1912 il Piroscafo Milano al comando del Capitano Cipriano Besana, il 22 febbraio 1913 il piroscafo Torino al comando del capitano Ormezzano; il 25 Aprile 1914 il piroscafo Genova ancora al Comando del Capitano Besana.

Qualcuno, opportunamente trasformato, è ancora in servizio ai nostri giorni.

Ma tutti e tre, durante la guerra, furono affondati dai P-47 Thurnderbolt, cacciabombardieri anglo americani provenienti da INTRA . Il "Genova" alle ore quindici del 25 Settembre 1944 colpito da bombe e mitragliate anche dei Supermarine Spitfire inglesi, fu rimorchiato al largo della banchina e fatto affondare. Ci furono parecchie vittime in numero di 34 anche tra i passeggeri e l'equipaggio tra cui il Comandante Edoardo Fornara che fu colpito mentre era al timone.

Volle la sorte che di lì a meno di ventiquattr’ore anche i due gemelli del Genova lo raggiungessero sul fondo del lago: nel pomeriggio dello stesso 25 settembre fu infatti affondato a Luino il Torino, mentre l’indomani il Milano venne incendiato ed affondato al largo di Intra. Per altrettanto singolare coincidenza, i tre piroscafi gemelli furono anche le uniche unità della numerosa flotta del Verbano ad andare perdute durante la guerra.

Terminato il conflitto, le prime due nuove motonavi costruite dalla Navigazione Lago Maggiore ricevettero i nomi di Genova e Milano, a ricordo dei due battelli perduti.

Tanto per far capire di che pasta è fatta Angela BESANA la nostra madrina, anni 99………….

Possiamo testimoniare che le due "MARINAIE": Angela e Marinella, sono quasi sempre presenti a tutte alle manifestazioni o conferenze di Mare Nostrum, qualche volta anche con il marito Rinaldo, riconosciuto come lo "skipper" di famiglia.

La Madrina era presente anche alla festa per il giubileo dei cento anni, ma anche a quello successivo dei 73 anni di matrimonio degli Starnini: Ezio e Flora, celebrato il 22 Luglio 2016.

Dal lago di Como passiamo al Lago Maggiore dove Cipriano, il papà di Angela, era diventato ispettore della Navigazione del Lago e spesso portava con sé sui battelli proprio Angela, la più piccola dei quattro fratelli, sapendo quanto le piaceva stare nella cabina di pilotaggio o nella sua cabina, quella del "Comandante", ricoperta di velluti rossi che colpivano particolarmente la sua immaginazione di bambina. Dice che si sentiva la padrona del battello ma anche di tutto il lago. E ricorda le persone importanti che suo padre portava in giro sulle imbarcazioni quali, per esempio, il Principe di Savoia Piemonte, futuro Re di Maggio, che da piccolo vestiva spesso alla Marinara, come vediamo in questa immagine di quando approdò a Chiavari sull'incrociatore PUGLIA, (vedere sezione VIDEO del sito) scortato da 4 Corazzate e da 4 Cacciatorpedinieri al seguito alla visita, nel 1914, di Sua Altezza Reale Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi.

Cipriano era salito alla cronaca dei giornali in quanto aveva portato due grosse imbarcazioni da Monfalcone fino ad Arona sul Lago Maggiore. La stampa aveva sottolineato il fatto che si era cimentato in un'impresa di difficile realizzazione, perché aveva dovuto risalire canali artificiali, il Po, il Ticino, vincendo rapide e superando grazie alle chiuse, i dislivelli più importanti.

È chiaro quindi che l'acqua ha sempre giocato un ruolo importante nella nostra famiglia conclude Marinella: ma a questo punto possiamo uscire un attimo dal lago e arrivare a Sampierdarena, a tre piroscafi, due dei quali hanno qualcosa a che fare con Cipriano, il nonno di Angela, in quanto erano stati collaudati proprio da lui.

Infatti nel 1910 l'impresa di navigazione ordina tre grandi battelli per incrementare il servizio di navigazione sul Lago Maggiore. I tre battelli prenderanno il nome di Milano, Genova e Torino.

I tre piroscafi a elica vengono celermente costruiti e collaudati, il 12 Agosto 1912 il Piroscafo Milano al comando del Capitano Cipriano Besana, il 22 febbraio 1913 il piroscafo Torino al comando del capitano Ormezzano; il 25 Aprile 1914 il piroscafo Genova ancora al Comando del capitano Besana.

Qualcuno, opportunamente trasformato, è ancora in servizio ai nostri giorni.

Tanto per far capire di che pasta è fatta Angela BESANA la nostra madrina, anni 99………….

Possiamo testimoniare che le due "MARINAIE": Angela e Marinella, sono quasi sempre presenti a tutte alle manifestazioni o conferenze di Mare Nostrum, qualche volta anche con il marito Rinaldo, riconosciuto come lo "skipper" di famiglia.

La Madrina era presente anche alla festa per il giubileo dei cento anni, ma anche a quello successivo dei 73 anni di matrimonio degli Starnini: Ezio e Flora, celebrato il 22 Luglio 2016.

I due "giovani" centenari si sono fatti onore durante i festeggiamenti nel Rione Scogli, in Ciassa di Barchi a Chiavari anche se, ovviamente, il compleanno era dell'ascensorista del REX che, in quel giorno, di anni ne compiva 100 tondi tondi.

Ma Marinella dov'era!!!! Ebbene non c'era! C'era solo la Madrina e dov'era Marinella ? Ah ... eccola qui ... per la conferenza dell'UOMO DEI NODI ! Forse gli interessano più i nodi per la sua barca che dice .... in un suo romanzo: di "non comperare" !

Marinella, come narra la sua bibliografia è nata a Milano, ma dice d’aver poco della cittadina metropolitana. Così sono frequentissime le sue fughe dalla città per raggiungere la Liguria, considerata da sempre la sua terra d’adozione. Perché il mare è una presenza sottile e insinuante nella sua vita, fin dai tempi dei bisnonni, anche se si trattava d'acqua dolce.

E così che lei stessa racconta:

“Mi hanno chiamata "Marinella", e nome più indicato non avrebbero potuto darmi i miei genitori. E qualcosa deve essere scritto nel mio DNA, visto che avevo un nonno e uno zio, appena conosciuti, che erano stati in passato navigatori transoceanici. E dove mettiamo una bisnonna, la Giuditta, che affittava imbarcazioni sul lago Maggiore? Fatto insolito, no, per una donna, vista l’epoca … maschilista!

Impegnata per parecchi anni come insegnante, per fuggire la metropoli mi sono rifugiata nel Varesotto, sul lago. Sempre acqua era…

Ma mi mancava il profumo del mare, che già vivevo da piccola scappando sui dinghy degli amici. Con mia mamma, inquieta, che aspettava il nostro rientro quando ormai i bagni chiudevano…

E uno di quei ragazzini oggi è mio marito, nonché il mio skipper! Quindi il mio compagno di avventure…”

E come tutti sanno, Marinella e la sua famiglia sono due colonne portanti di Mare Nostrum; colonne come quelle delle sue opere .... Defixiones UNO "Il mistero delle tavolette magiche" e Defixiones DUE, "dimenticare Pompei”. DUE romanzi storici impregnati di ironia pungente che prendono spunto da reperti archeologici, come le epigrafe dell'antica Pompei. Parlano di meccanismi ancora vivi nell'animo umano .... una trama avvincente!

E poi il suo "NON COMPRATE QUELLA BARCA". Ed eccola laggiù nelle cinque terre con la sua barca! Si Chiama "VIZCAYA" abbiamo chiesto spiegazioni di questo strano nome. Era il nome originale e vuol dire "GOLFO DI BISCAGLIA" in lingua basca. Ma il suo NICK NAME è semplicemente "VIZ".

Ma ora torniamo alla nostra Madrina presente in tutte le conferenze o eventi che il nostro Presidente Comandante Carlo Gatti organizza, sempre coadiuvato dallo storico Emilio Carta, uomo stile "LIBERTY" come erano le navi dove faceva il radio telegrafista e che sappiamo tanto amava ..... Il suo email infatti è "Battubelin", ....... più LIBERTY di così ! Un grande applauso a Emilio con tanto affetto da parte di tutti.

La nostra macchina del tempo scorre ora su qualche immagine di Angela in bianco e nero, che sono le più belle. Eccola con il marito su una barca, tanto per cambiare, a Forte dei Marmi. Un'altra ad Ostia un pò sfocata, e poi con la piccola Marinella che indossa il solito "pagliaccetto" per costume, come lo chiamavano una volta. In ultimo una foto di Angela, quasi "tessera" di qualche anno fa .....(vedere sezione Video del sito di M.N.)

Ed ora un po’ di AMARCORD con qualche foto di Mare Nostrum ormai dimenticata ......... DOVE QUALCUNO NON C'E PIU’. PURTROPPO …! NITTI Ing. Stefano Risso genio e artista e storico, di tutto e di più. E poi la ELVI, un disastro per Guido Martini.

Per finire, in bellezza e in allegria, ecco alcune immagini d'archivio di Angela Besana, MADRINA DI MARE NOSTRUM. Ma come sappiamo non è la lontananza o la vicinanza dalla costa a creare il marinaio! Bensì lo spirito marinaro, ossia la capacità di adattamento “all’elemento acqua” indipendentemente dalla sua densità, conoscendone i pericoli e sapendoli affrontare con grande mestiere.

BUON COMPLEANNO ANGELA !

HIP HIP HURRAH HURRAH HURRAH !

ALBUM FOTOGRAFICO

Abbondio Besana

Giuditta

La "famosa" Giuditta

Paolino Besana, fratello di Antonio

Paolino Baronio

Luigi Baronio, figlio di Paolino

Ernani Andreatta

Carlo Gatti

24 Gennaio 2017

EVENTI MARE NOSTRUM, Rapallo Autunno 2016

EVENTI-MOSTRA MARE NOSTRUM

Ottobre-Novembre 2016

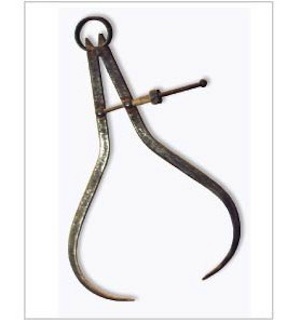

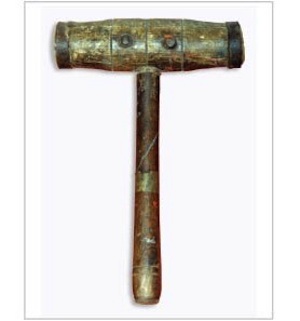

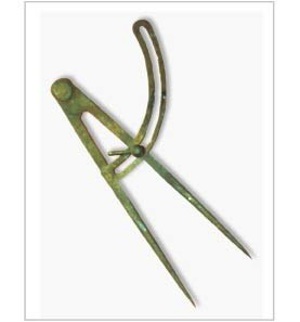

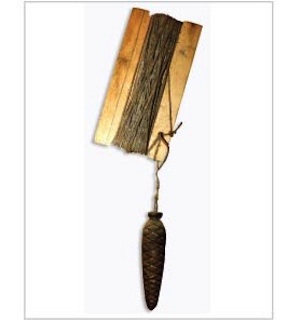

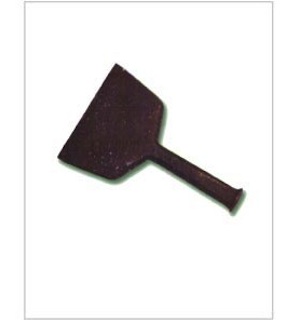

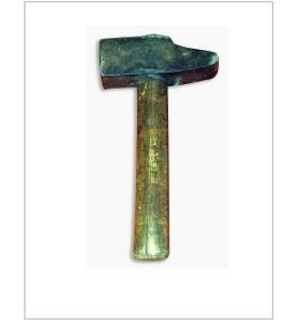

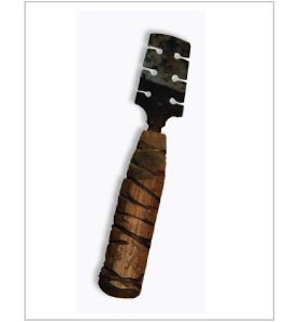

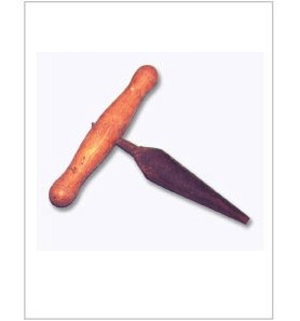

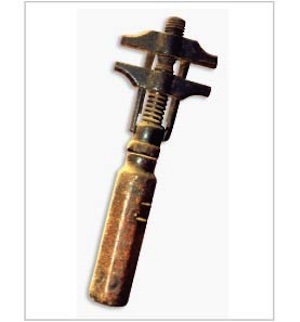

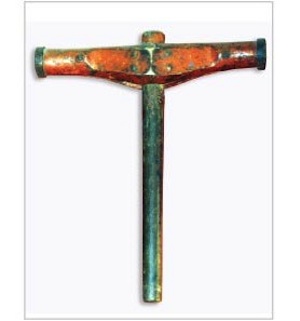

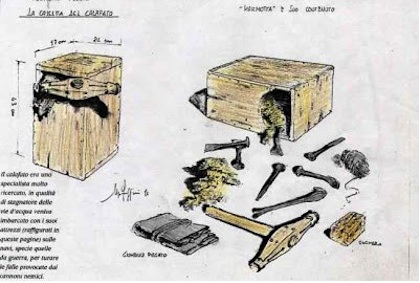

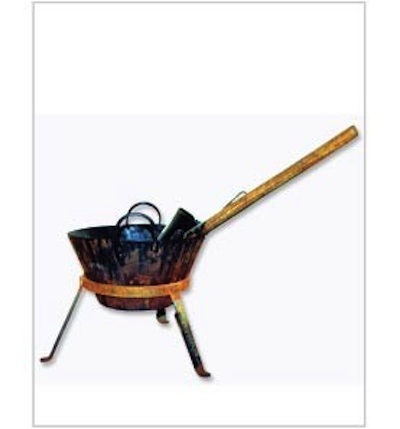

Sala Consiliare del Comune di Rapallo. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco al centro tra il vicesindaco Pier Giorgio Brigati alla sua destra e il presidente di Mare Nostrum Carlo Gatti alla sua sinistra, con a fianco il vicepresidente di M. N. Maurizio Brescia. Il Comandante Ernani Andreatta, a sinistra della foto, con alcuni reperti del suo Museo Marinaro di Chiavari: LA MARMOTTA - UNA PICCOLA ASCIA - UN MAGLIO - DUE SCALPELLI DI RIEMPIMENTO - UN CAVASTOPPA - UNO SPARGIPECE.

1° Evento - Sabato 22 ottobre ore 10.30 – Sala Consiliare del Comune di Rapallo.

Conferenza stampa per l’apertura della 35° Edizione della Mostra di Mare Nostrum e presentazione: GENTE DA RIVEA GENTE DA GALEA.

Gli autori: Maurizio Brescia, Emilio Carta, Carlo Gatti, Ernani Andreatta hanno dato vita ad un ampio dibattito su: Il millenario mondo delle galee – Su cui vertono la pubblicazione e la Mostra al Castello. Il sindaco Carlo Bagnasco si è complimentato con i dirigenti di Mare Nostrum per l’impegno culturale della nostra Associazione che dura ormai da oltre trent’anni ed ha confermato il sostegno dell’Amministrazione anche per gli anni a venire.

2° Evento – Domenica 23 ottobre ore 10.30– Sala Convegni Hotel Europa.

Andrea Maggiori, noto come l’uomo dei nodi, è intervenuto sulle Superstizioni e credenze dei marinai nei secoli.

Ha presentato Emilio Carta

Commento:

L’argomento, tanto ampio quanto suggestivo, ha attirato molto pubblico che, nella seconda parte specialmente, ha partecipato attivamente all’evento raccontando le proprie esperienze personali. Parentesi gradevolissima che ha creato un clima molto simpatico favorendo utili approfondimenti. Andrea Maggiori, storicamente molto preparato, é stato accattivante e ironico come il tema richiedeva. Il relatore è considerato uno dei massimi esperti mondiali nell’arte dei nodi, dell’attrezzistica navale, nell’oggettistica per arredamenti di stile marinaro. Nella sua esibizione non poteva mancare qualche chicca funambolica nel maneggio della sua fune magica. COMPLIMENTI ANDREA!!!!

Da sinistra: E.Andreatta, C.Gatti, G.Boaretto, Andrea Maggiori.

3° Evento - Sabato 29 ottobre – 0re 10.30 – Sala Convegni Hotel Europa.

Andrea Acquarone

Il giornalista diventato famoso per la sua rubrica domenicale del SECOLO XIX: PARLO CIAEO, ci ha parlato dei segreti della “LA RISCOPERTA DELLA LINGUA della Liguria” – Ha Presentato Carlo Gatti.

Andrea Acquarone, nasciuo à Zena do 1983 da famiggia de naveganti: seu poæ o l’è stæto o pirmmo à restâ à tæra.

Dòppo o Liceo Cassini o va apurevo a-e orme do poæ stddiando “Economia e Commercio” à Zena e in Inghiltæra, e o piggia a laurea do 2009.

Do 2010, de mentre che o viveiva a Barçeloña e o l’imprendieva o catalan, o screuve l’importansa de lengue do territöio: da quello momento o s’è dedicou – quande o travaggio o gh’à lasciou o tempo – a-o studio, a-a scrïtua e a-a promoçion da lengua da seu tæra, o zeneise, intrando in contatto co-i atri attivisti.

Studioso de economia e de fonòmeni politici e sociali, o l’à pubricou diversci libbri, tra i quæ arregordemmo “Zena 1814. Come i liguri persero l’indipendenza”, stampou da-o Frilli, e “Parlo Ciæo. La lingua della Liguria”, edito da-o Deferrari in abbinamento co-o “Secolo XIX”: un successo, che o l’è anæto esaurio into gio de doî giorni.

Fondatô de l’associaçion “Che l’inse!”, ch’a se mescia pe-o repiggio do sentimento de appartenensa e da coltua ligure, da-o frevâ do 2015 o cua a pagina in zeneise “Parlo Ciæo”, ch’a sciòrte tutte e domeneghe in sciô “Secolo XIX”.

Inte sto momento o vive à Zena, donde o travaggia comme consulente de impreisa, portando avanti l’impegno pe l’avvardo da lengua da Liguria.

Commento:

Il secondo EVENTO in programma presso la Sala Conferenze della nostra sede: HOTEL EUROPA, ha fatto il pienone. Il nostro ospite relatore Andrea Acquarone é riuscito con la sua serenità e grande proprietà di linguaggio, a sfoderare una miriade di concetti storici appartenenti non solo alla lingua genovese, ma anche a tante regioni italiane, e persino europee.

Seguendo gli avvenimenti storici dell’ultimo millennio A.A. ha ricostruito passo dopo passo la nascita, la crescita ed anche la fase calante della lingua genovese.

La fase di stallo attuale può preludere, secondo studi dell’UNESCO, a successivi decadimenti… Vi sono comunque delle speranze di rinascita che vanno, tuttavia, coltivate in famiglia, nelle scuole e nella vita civile in generale. Il senso del problema secondo Andrea Acquarone va colto nella volontà di conservazione di un PATRIMONIO linguistico, che é storia, teatro, poesia, musica e letteratura che fa parte del nostro DNA. Patrimonio che va difeso da certe invasive infiltrazioni (culturali) straniere che tentano di annullarle, magari soltanto per una questione di mercato…(cellulari, smarthphone ecc…)

Ogni ligure deve sentire dentro se stesso questo senso di appartenenza ad una “superba” storia millenaria che ci é madre e non matrigna.