GIONA

GIONA

Giona non voleva

non voleva andare Giona

non in Oriente

non dove gli aveva detto Dio.

Non a Ninive

quel covo di depravati.

Non era suo compito

la salvezza di quei peccatori.

No, no e no

chi sono io

non un profeta, non un giusto

chi mi ascolta?

non ho voce potente

non ho fede invadente

Quel pizzico che mi resta

serve alla mia salvezza.

Dio ti sei sbagliato

non sono all’altezza.

Così Giona scelse l’0ccidente

come molti, troppi

avrebbero fatto dopo di lui.

Il mare diverrà torbido di dolore.

Dopo.

Ora no

Solo Giona è sulla rotta sbagliata.

Ma anche allora

il mare si alterò

la ciurma si allarmò.

Giona dormì.

finché non fu scosso

dalle domande dei marinai

che, credenti o no,

nelle tempeste pregano.

Quando Dio sceglie

non molla.

Giona lo capì.

prese la sua sacca e disse:

“Ho peccato contro il mio Dio

buttatemi a mare e sarete salvi.”

Così fecero e Giona fu inghiottito

da una balena.

Fu buio, fu silenzio.

Per tre giorni e tre notti

Giona ascoltò se stesso

E fu pronto.

La balena lo spiaggiò

E lui si incamminò.

Non convinto, ma convincente

annunciò per le strade di Ninive

pentimento e conversione.

Patì la sete, il caldo, la fatica

Dagli schiavi al re

tutti lo ascoltarono.

Dio ebbe pietà

di quel popolo penitente

e perdonò i loro inconsapevoli peccati.

Giona non gradì

“Lo sapevo, lo sapevo dall’inizio

che li avresti perdonati.

Misericordioso con loro

esigente e sordo con me.

Ora voglio solo morire.

solo la morte mi darà sollievo.”

Dio fece crescere allora

una pianta di ricino

che ombreggiò Giona

concedendogli sollievo.

La speranza non è certezza

il ricino seccò

e Giona riprese a lamentarsi

a invocare la morte.

E’ il tempo della pietà

pietà per il ricino

pietà per l’umanità

Giona uomo moderno

ha pietà solo per sé stesso.

Un po’ di storia....

Durante il regno di Geroboamo II, Giona profetizza un periodo di stabilità politica per le dieci tribù che costituiscono il regno del Nord (2Re 14:25). In questo stesso periodo, Ninive, capitale dell’Assiria, è al massimo della sua potenza e i suoi re nutrono mire espansionistiche sui territori di Israele e di Giuda. La prospettiva di essere conquistati dagli Assiri terrorizzava i popoli di quella regione.

Il profeta Giona ricevette un preciso ordine dal Signore: andare a Ninive, la capitale dell’Assiria e predicare contro la sua malvagità, offrendo ai Niniviti la possibilità di riconciliarsi con Dio. Ma Giona non voleva andare a Ninive, né gli sembrava giusto che a quei barbari Dio potesse far grazia nel caso in cui si fossero pentiti: così decise di fuggire, spingendosi verso i più lontani confini del mondo allora conosciuto. Ma non si può sfuggire a Dio. Il Signore scatenò una tempesta impetuosa e, mentre invocavano l’aiuto dei loro dei, i marinai tirarono a sorte per capire a causa di chi capitava quella disgrazia. La sorte cadde su Giona ed egli spiegò che era in fuga per non eseguire un ordine del suo Dio. Egli stesso suggerì all'equipaggio della nave di buttarlo in mare, era convinto che in tal modo la tempesta si sarebbe placata. Dopo qualche esitazione, i marinai fecero come Giona aveva loro suggerito. La tempesta si placò e il profeta fu inghiottito da un grosso pesce, nel cui ventre egli rimase per tre giorni e tre notti. Pregò con fervore e Dio lo esaudì ordinando al pesce di vomitarlo su una spiaggia. Dopo quegli avvenimenti, il Signore parlò ancora a Giona e questa volta il profeta ubbidì. Ninive era così estesa che ci vollero tre giorni per percorrerla, e in quei tre giorni Giona predicò un forte messaggio che invitava gli abitanti ad avvicinarsi a Dio e a convertirsi. Colpiti dal messaggio, i Niniviti si pentirono dei loro peccati. Allora il Signore, nella sua misericordia, ebbe pietà di loro e decise di non punirli. Giona però ne fu irritato: non riteneva giusto che fosse concessa una opportunità di redenzione ad un popolo del genere, che comunque avrebbe continuato ad essere una minaccia per il popolo di Israele. La cosa più logica sarebbe stata che Dio li sterminasse e salvaguardasse il suo popolo. Eppure Dio ebbe compassione di quella popolazione, dimostrando a Giona che il suo amore è riservato a tutti gli uomini ed Egli ascolta chiunque si rivolga a lui con pentimento.

Romani Giuseppe, Marina in tempesta con Giona inghiottito dalla balena

Giona viene risputato dalla balena per ordine di Dio e lasciato sotto un albero di zucche.

Gesù paragona l'episodio perfino alla sua stessa morte e risurrezione, raffigurandosi con lui: "...perché, come Giona rimase dentro al grosso pesce tre giorni e tre notti, così io, il Messia, resterò sepolto nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Nel Giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si leveranno contro questo paese, e lo condanneranno, perché quando Giona predicò, essi si pentirono e, lasciata la cattiva strada, si convertirono a Dio. Eppure ora qualcuno ben più grande di Giona è qui" (Matteo 12:40-41).

ADA BOTTINI

4 Maggio 2016

{jcomments on}

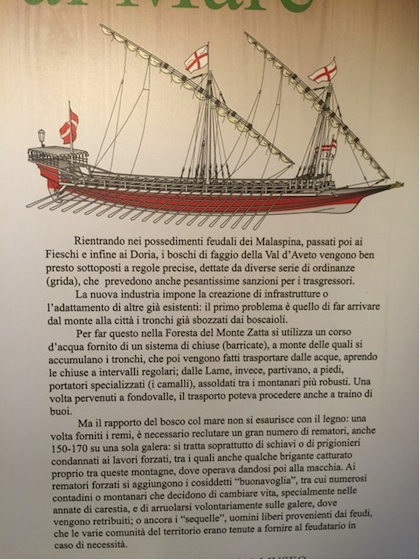

I REMI DELLA "SUPERBA" PROVENIVANO DALLA VALD'AVETO

I REMI DELLA “SUPERBA”

PROVENIVANO DAI FAGGETI DELLA VAL D’AVETO

Lago delle Lame (dal latino lamis, palude)

Tre generazioni a passeggio intorno al Lago delle Lame

LAGO DELLE LAME

E’ situato a poco più di 1000 mt sul livello del mare alle pendici del Monte Aiona nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto. E’ uno dei pochi laghi di origine glaciale assieme al vicino gruppo dei Laghi delle Agoraie, nessun torrente l’alimenta ma solo numerose sorgenti aperte su un fondale di circa 5 metri.

Si tratta di una zona umida di notevole pregio e liberamente fruibile dai visitatori: da qui partono diversi itinerari a piedi con livelli di difficoltà differenziati.

Il lago è raggiungibile con l’autovettura attraverso una stradina tortuosa che si imbocca subito dopo il paesino di Magnasco. Nelle vicinanze del Lago delle Lame esistono i ruderi dell’antico hospitale di S. Bartolomeo delle Lame, già citato nel 1352 come "... hospitale S. Bartolomei in Lamis Vallis Avanti".

Il paesaggio suggestivo immerso in una foresta di abeti e faggi ne ha fattol’ambientazione ideale per il Celtic Festival che si è svolto per la 18^ volta nel luglio del 2015 offrendo al folto pubblico di appassionati stage interattivi per grandi e piccini, concerti nel bosco e sul palco centrale, accompagnati da birre artigianali e cibi naturali prodotti nella stessa Val D'Aveto.

Passato l'abitato di Magnasco si incontra il bivio che conduce alla foresta delle Lame ove si trova il lago omonimo, minuscolo gioiello verde incastonato fra gli abeti e una morena d’epoca glaciale. Il ristorante albergo “Lago delle Lame” domina da un piccolo poggio le increspature verde oro formatesi grazie alla brezza che si leva leggera. Quando si fa sera le trote deliziano gli astanti con plastici voli sopra il pelo dell'acqua alla ricerca d’insetti che danzano ondivaghi.

Nei pressi del Lago si dipartono i sentieri che conducono all'interno del Parco dell'Aveto, una salubre passeggiata fra gli abeti e le faggete del comprensorio ritemprano la mente e lo spirito. Leprotti, daini, cinghiali e talvolta lupi in transito - come schegge che traversano e sollecitano il campo visivo per frazioni di attimo - popolano paesaggi da fiaba, il canto degli uccelli accompagna come melodia altalenante e melanconica lo scorrere del tempo...

Più oltre salendo verso il monte Aiona si trova la "Riserva Naturale orientata delle Agoraie" nel cui comprensorio vi son alcuni laghi, il più famoso dei quali è il "Lago degli Abeti". Il "Lago degli Abeti" deve il suo nome a dei tronchi d'abete bianco millenari che si trovano adagiati sul fondo. Gli altri laghi sono il "Lago di Mezzo" e il "Lago di fondo".

Presso il piccolo ma tecnologico Museo del Lago, ci siamo imbattuti in alcuni pannelli davvero interessanti per la nostra Storia Marinara di Liguria che ora vi proponiamo:

La poppa della Galea (Museo Galata Genova)

La prua della Galea (Museo Galata Genova)

La galea genovese del ‘600 che il Galata Museo del Mare (Genova) ha ricostruito fedelmente a grandezza naturale.

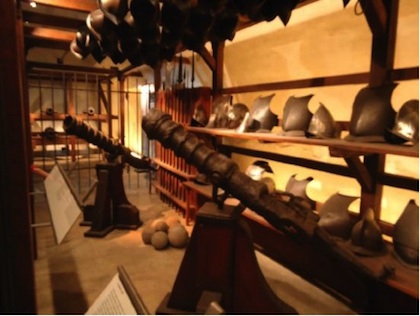

L’armeria della Galea

Posto di voga della Galea

La foto dà la reale misura del peso dei remi. Notare la particolare impugnatura.

Veduta d’insieme di un modello di Galea

Ecco le tre fasi della costruzione di un remo. Il prodotto finito veniva appeso al muro su tre staffe. Notare a sinistra in alto l’impugnatura dei remi.

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al Comune di Rezoaglio dal cui sito abbiamo attinto una sorprendente pagina di storia per la delizia dei nostri affezionati lettori di argomenti marinari.

Per maggiori informazioni sull'evento consultare i siti: www.aveto-ts.it e www.valdaveto.net

Scipione D’ESTE-Carlo GATTI

Rapallo, 17 Settembre 2015

IL MARE E L'UOMO

IL MARE E L’UOMO

Non posso cambiare la direzione del vento ma posso sistemare le vele in modo da poter raggiungere la mia destinazione.

Tanto, tanto tempo fa, quando tu non eri ancora nato, quando ancora nessun uomo, nessuna donna erano ancora nati, il mondo, era grande, fresco, pulito.

C’erano il Sole e la Luna che si davano il cambio per illuminare quello spettacolo tutto nuovo e le stelle curiose che adocchiavano da lontano.

Il mare poi, oh Dio, cos’era il mare! Immenso, colorato con tutti i colori dell’arcobaleno più l’oro e l’argento oppure trasparente ed anche poco abitato e questo era il guaio. Il mare si sentiva tanto bello e gli dispiaceva che non ci fosse nessuno ad ammirarlo.; così un giorno chiamò Dio con il vocione possente delle tempeste e gli disse: ”Signore, Tu mi hai creato forte, possente, magnifico. Hai messo in me le prime forme di vita, ma questi esseri che abitano nel mio grembo neanche si accorgono delle mie doti, pensano solo a mangiare e a riprodursi. Crea un essere diverso che sia capace di ammirarmi”

Il Signore fece il sordo a quella proposta un po’ prepotente e neanche gli rispose.

Passarono ancora tanti anni. Il mare si sentiva sempre più solo e poco valorizzato, si sentiva depresso e triste, non aveva neanche più voglia di imbizzarirsi e di scagliarsi contro gli scogli tutti nuovi che aveva incominciato a rompere con le sue ondate gigantesche. Un giorno, mentre era calmo, calmo, parlò di nuovo al Signore con il sussurro dell’onda sulla spiaggia.

Signore, Dio creatore di tutte le cose, io ho bisogno di qualcuno che mi parli, che giochi con me, che si diverta tra le mie onde. Ti prego, Signore, crea un essere intelligente, che sappia di essere vivo e apprezzi la Tua creazione.”

E il Signore così gli rispose: “Oh mare brontolone e incontentabile, perché vuoi che il mondo sia abitato da esseri diversi dagli animali e dalle piante? Questi non ti fanno alcun male, ma un essere diverso potrebbe avere il desiderio di diventare il padrone di tutto, di servirsi di te per i suoi comodi e di danneggiarti..”

“Può essere Signore, ma voglio tentare lo stesso, la solitudine è troppo brutta!”

Così Dio creò l’uomo.

Chissà se il mare si è pentito di quell’antica richiesta….

ADA BOTTINI

Rapallo, 3 Maggio 2016

IL CASTELLO DI RAPALLO, UN UNICUM???

IL CASTELLO DI RAPALLO

un UNICUM???

Per noi studenti degli Anni ’50 prendere la Messa di mezzogiorno in parrocchia era un’abitudine. Si entrava da una porta laterale, regolarmente in ritardo, e ci si riparava dietro il coro tra pochi intimi e Pippo il sagrestano. La funzione durava solo mezz’ora, e poco prima della Benedizione sgusciavamo via verso l’uscita. La mattinata si concludeva con due “bordi” in passeggiata prima del pranzo domenicale. Il tema della domenica era quindi la SS.Messa, ma il vero problema era un altro e sempre lo stesso: svegliarsi in tempo! Nostro padre Amedeo, da musicofilo accanito, possedeva uno strumento molto efficace, verso le 11.00 faceva esplodere la villetta con la 9° di Beethoven, oppure con certi rumorosi concerti pianistici di Sergei Prokofiev, ma se il risultato era scarso, allora mandava in onda la Cavalcata delle Walkirie.

Nel corso degli anni diventammo tutti musicofili non solo per passione, ma perché eravamo sempre in ritardo...

Quel periodo spensierato lasciò delle tracce indelebili in ognuno di noi fratelli e relative famiglie, uno di questi ricordi ci portò, molti anni dopo, a visitare la terra dei Nibelunghi in ricordo di Amedeo. C’imbarcammo su un lussuoso battello fluviale a Strasburgo, e per tre giorni navigammo sul Reno verso Koblenz facendo poi ritorno nella capitale d’Europa con gli occhi pieni di castelli, fortezze e favole da raccontare ai figli e nipoti.

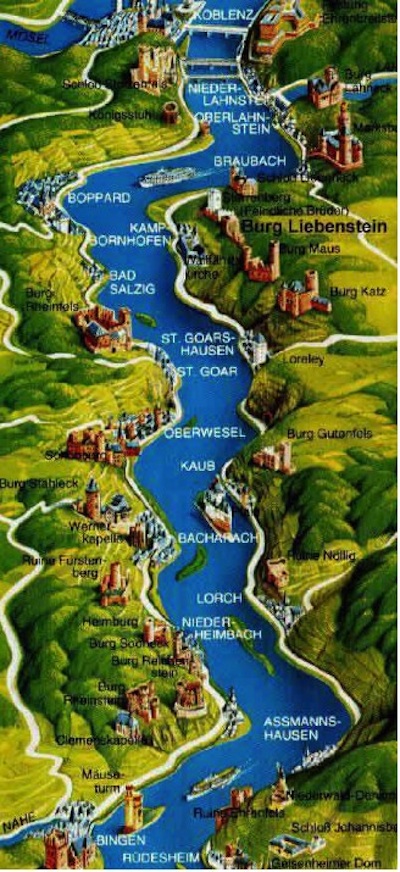

La mappa dei castelli nella Valle del Reno

Nella parte fra Rüdesheim e Coblenza (65 km), il fiume entra in una valle più stretta, nota come Gola del Reno, famosa per essere la più suggestiva arteria fluviale della Germania. Bellezza e ricchezza culturale motivarono nel 2002 il suo inserimento nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Questo tratto del fiume è noto per i tanti castelli e manieri che, nel medioevo, erano spesso in guerra tra loro per il controllo del fiume. Circa 40 di queste splendide fortezze si possono ancora visitare. La navigazione si snoda verso Nord facendo apparire ad ogni ansa del fiume paesaggi mozzafiato che parlano di miti, di leggende e profumano di vigneti e vini doc. Su questo sinuoso nastro azzurro, “L’Industria Germanica” ha lasciato il posto alla spiritualità nazionale. Tra le rocce a picco riecheggiano ancora le saghe dei Nibelunghi e le parole del grande scrittore Goethe che amava visitare questi luoghi.

Se le fortezze potessero parlare...

Qui rivivono i gnomi di Colonia, le gesta di Sigfrido sul monte Drachenfels. Bingen ospita la "Torre dei topi", Coblenza “l'uomo dallo sguardo truce sotto l'orologio", Braubach “la leggenda dietro il nome della fortezza Marksburg”. Una delle saghe più famose al mondo è quella dell'affascinante Lorelei, con la famosa roccia a picco sul Reno vicino a St. Goarshausen che, risalendo il fiume incontriamo sulla riva destra.

Nella valle della Lorelei

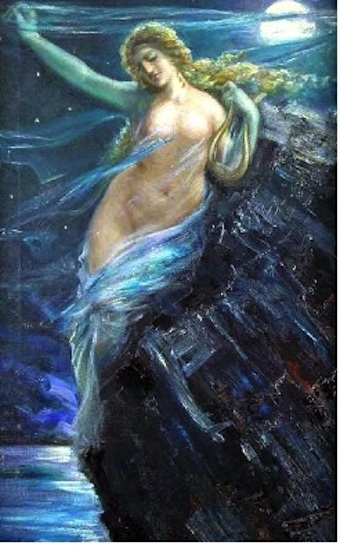

La Lorelei, dipinto di Emil Krupa-Krupinski (1899)

A destra la rupe della Lorelei

Al centro la rupe della Lorelai

La Lorelei è una roccia in ardesia che si trova nella valle medio-superiore del Reno presso St. Goarshausen e che si innalza fino a 132 metri sul fiume. La bellissima sirena è il simbolo del Reno romantico; la leggenda racconta che mentre cantava una canzone pettinava i suoi lunghi capelli biondi distraendo i marinai di passaggio che erano così rapiti a morte dai gorghi del fiume. Questa leggenda ispirò molti poeti; la più famosa poesia sulla Lorelei è quella di Heinrich Heine. Dalla cima della Lorelei, si gode una vista fantastica sull’intera Valle del Reno. La leggenda di Lorelei, come quella nostrana di Scilly e Cariddi, nasce dalle difficoltà reali che i naviganti incontrano sulla propria rotta. Questa ansa del fiume, di soli 113 metri di larghezza, per una profondità di 25 metri, segna la minima larghezza del fiume nel suo tragitto di 1327 Km, tra la Svizzera e il Mare del Nord. Questo imbuto ricurvo dà vita a correnti e controcorrenti che rendono arduo il governo di un’imbarcazione non proprio moderna.

Richard Wagner ebbe il merito letterario e musicale di riscrivere, tra il 1848 e il 1874 la tetralogia: L'anello dei Nibelunghi, in cui si fondono le saghe islandesi e scandinave. Quest'opera immane nasce nel clima del '48: il ribelle Sigfrido che spezza la lancia di Wotan padre degli Dei, accende simbolicamente la speranza di un cambiamento politico radicale. Lo scrittore irlandese George Bernard Shaw vide in Siegfried la trasposizione artistica del rivoluzionario anarchico russo Bakunin.

Il Castello di Reichenstein

La guida del gruppo, salita con un microfono volante su uno zatterino di salvataggio, richiama l’attenzione e spiega:

“Il Castello di Reichenstein che vedete sulla nostra sinistra, é stato costruito intorno al 1100 per proteggere il villaggio sottostante di Trechtingshausen dalle invasioni, ed è uno dei più antichi della Valle del Reno. I suoi proprietari erano conosciuti come “Baroni della truffa” perchè erano diventati molto ricchi derubando i mercanti di passaggio sul fiume maltrattandoli con violenza”.

La guida prosegue con la leggenda del fantasma. “Si dice che di notte un uomo “senza testa” si aggiri minaccioso nei dintorni del castello. Si tratterebbe dello spirito inquieto di Dietrich von Hohenfels, signore avido e violento, condannato nel 1282 da re Rudolf von Habsburg alla decapitazione insieme ai nove figli. Il sovrano disse che avrebbe salvato i giovani solo se, a testa mozzata, il padre li avesse raggiunti camminando. “Dietrich senza testa, prima di cadere superò tutti i figli messi in fila e il re dovette graziarli.”

Mentre la guida continua a raccontare di saloni, armature, biblioteche, trofei di caccia ecc...lo sguardo mi cade basito su un piccolo castello situato poco distante da quell’enorme costruzione del 1000. Mentre ci avviciniamo inforco il binocolo e, forse per l’emozione, il “fratello minore del Castello di Rapallo”, mi appare ora come la sua fotocopia. Interrompo l’erudita spiegazione della guida e le mostro la straordinaria somiglianza delle due costruzioni sullo smartphone. La gentile signora sbarra gli occhi ed esclama stupita: “Chi dei due vanta la primogenitura? Sarà sicuramente lo stesso architetto che operò anche a Rapallo nel 1500. Mi dispiace! So tutto della storia del castello maggiore, ma di questa Torre di Guardia posso solo immaginare che sia stata costruita per proteggere il Reichenstein. La sua posizione sopraelevata garantiva una maggiore visibilità circolare, mentre le sue merlature superiori ed inferiori costituivano delle ottime postazioni per cannoni, archibugi, balestrieri, arcieri ecc... La ringrazio per questa interessante segnalazione. Informerò la Soprintendenza...” I turisti francesi e tedeschi inseriti nel nostro gruppo promisero di venire a Rapallo per verificare la “somiglianza” dal vivo. Gli altri turisti del gruppo erano di Rapallo...

Carlo GATTI

Rapallo, 4 Aprile 2016

LA PESCA DEL CORALLO NEL TIGULLIO

La PESCA del CORALLO nel TIGULLIO

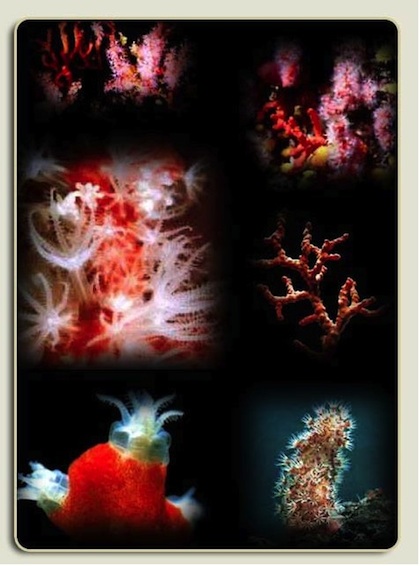

Il corallo del Mediterraneo

Questa attività risale certamente a prima dell’anno mille e la si svolgeva sia nel Tigullio, specie nel Golfi di Santa, che lungo i vari capi sparsi per la Liguria.

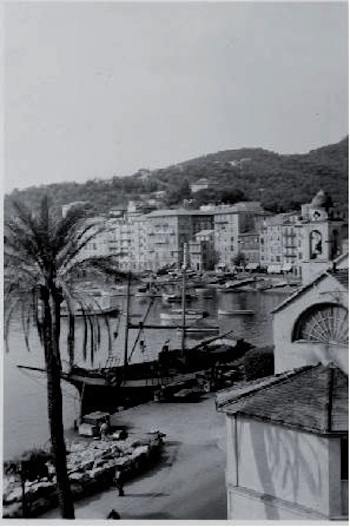

La banchina di S. Erasmo a S. Margherita Ligure in una vecchia foto d’epoca. Come si può vedere l’aspetto del luogo quello di un piccolo borgo marinaro.

Si ha menzione che si svolgesse sui promontori di Capo Mele, Portofino, il Mesco, ecc.. perché si legge “Non ignude del lucente corallo sono le rocce del mar ligustico ove il lor piede più inoltran nell’onda”. In breve i tugullini ne divennero maestri e da qui, ricchi di questa esperienza ma poveri ormai del corallo, andarono per il Mediterraneo a esercitare la loro arte.

Davide Bertolotti, nel suo “Viaggio nella Liguria Marittima-1834” scrive “In su quei lidi dell’Africa (lungo le coste fra Bona e Biserta) vanno a pescare i marinai del seno di Santa Margherita. Lo cercano altresì sulle costiere della Sardegna: meno abbondante, ma più pregiato essendo il corallo del mare Sardo pel suo colore più porporino.” Ma non erano i soli, già i napoletani ne erano i più insidiosi competitori.

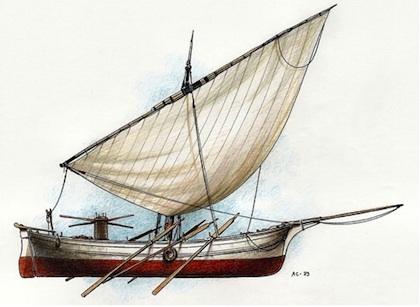

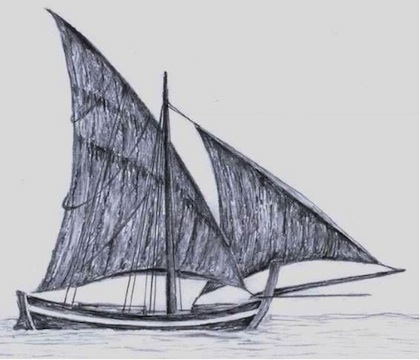

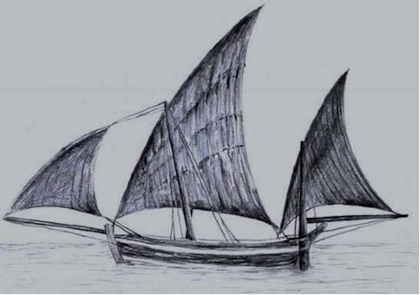

Tartana corallina di Torre del Greco

La Tartana da pesca: era la tipica barca da pesca del Sei e Settecento largamente diffusa in tutti mari italiani. La tartana era un battello da carico del Mediterraneo, lungo 15/20 m., fino ai primi anni del XX secolo molto utilizzato nel settore occidentale del Bacino del Mediterraneo.

Già nel 1540 alcuni corallari di Pescino (l’attuale S. Margherita Ligure) furono catturati da Dragut, ma in realtà il mestiere dei corallari a livello locale, pur non essendovi prove certe, deve essersi sviluppato molto prima. Il corallo infatti era conosciuto in Liguria già in epoca preistorica e con il sale probabilmente rappresentava un’importante merce di scambio anche se prove certe della sua commercializzazione si hanno solo in epoca medioevale. Certo che questo materiale fosse molto apprezzato dai popoli padani e veneti che lo utilizzavano per creare monili intarsiati e, più in generale, oggetti preziosi. I primi dati sul suo utilizzo nella nostra regione sono testimoniati dal ritrovamento in una caverna del finalese, utilizzata dall’uomo dal Neolitico all’età del Bronzo, di un frammento di scheletro dell’organismo con foro di sospensione. Interessante una citazione di epoca romana dello scrittore Solino che, tradendo scarse conoscenze di biologia, in riferimento al corallo afferma: “Il Mar Ligure produce arbusti che, fintanto che rimangono nella profondità del mare, sono molli al tatto come carne, ma poi, quando sono portati in superficie, staccati dalle rocce originarie diventano pietre…” Nel Medioevo appare invece più certa la commercializzazione di corallo che veniva venduto a “cantari” (barili) e di sale. Erano soprattutto i centri costieri compresi tra Chiavari ed il Promontorio di Portofino a trarre vantaggi economici dalla vendita di questi prodotti. Probabilmente i banchi di corallo presenti lungo il Promontorio di Portofino rappresentarono per lungo tempo una risorsa ma furono pian piano abbandonati quando non si dimostrarono sufficientemente ricchi. Così molti Liguri iniziarono a cercare nuovi banchi lungo le coste del Mediterraneo. Nella buona stagione i corallari partivano con particolari imbarcazioni dette “coralline” alla ricerca di banchi, soprattutto in Sardegna e Corsica, la cui posizione geografica veniva ritrovata grazie alle armie. Per i Liguri era una buona attività soprattutto fin quando poterono disporre di colonie nelle due isole dell’alto Tirreno ed in altre zone del Mediterraneo. Nell’isola di Tabarca in africa settentrionale, che aveva fondali molto ricchi di corallo, si stabilì una colonia di Genovesi, proprio per effettuare questo tipo di pesca. Nel XVIII secolo si hanno due esempi di come già si cercassero di tutelare i fondali, forse perché si era compreso il valore della loro importanza per la vita del mare. I corallari di Pescino durante l’inverno tornavano alle loro parrocchie e cercavano comunque di occuparsi in altre attività.

Nel 1757 il Magistrato dei provvisori delle galee (una carica genovese) a domanda degli appaltatori della gabella dei pesci di Genova pubblicò una Grida (un annuncio) vietando ai pescatori di usare un attrezzo da pesca chiamato Bronzino, con la motivazione che lo stesso rovinava i fondali. Nel 1770, periodo in cui la pesca del corallo era stata quasi abbandonata dalle popolazioni vicine al Promontorio per l’eccessivo sfruttamento dei banchi e per il rischio rappresentato dai Corsi e dai Turchi, accadde una cosa quasi inaspettata: l’attuale Area Marina Protetta fu presa di mira da quattro coralline catalane che iniziarono a pescare corallo. Furono così avvisate le autorità di Rapallo (il Capitano) perché provvedessero al riguardo.

Il mare allora come oggi era una risorsa. Riportiamo integralmente le frasi che furono usate in occasione di quella vicenda:

“vengono a pescare coi raspini a’ coralli proprio in quelle acque, e con detti raspini sradicano i scogli dove nasce il corallo con pregiudizio delle persone di questa comunità”. Intorno al 1820 vi fu un tentativo di riprendere l’attività in Barberia da parte dei Sammargheritesi, che ebbe scarsi risultati. I pescatori si spingevano fin sulle coste africane rischiando spesso la vita. E’ del 1837 la notizia di alcuni corallari di S. Margherita, che furono quasi tutti trucidati, in una cala vicino ad Algeri da corsari turchi.

Nell’anno 1873 a S. Margherita Ligure erano occupati nella pesca del corallo circa 500 uomini, imbarcati su circa un centinaio di barche. Ancora nel 1877 nello stesso borgo veniva compilato un regolamento per disciplinare questo tipo di pesca. Per i corallari era ormai finita l’epoca d’oro e, a parte la parentesi rappresentata dalla scoperta e lo sfruttamento di nuovi banchi a Sciacca, venne il momento di abbandonare l’attività, comunque nefasta per l’ambiente. Oggi questa pesca vietata anche perché utilizzava attrezzi devastanti.

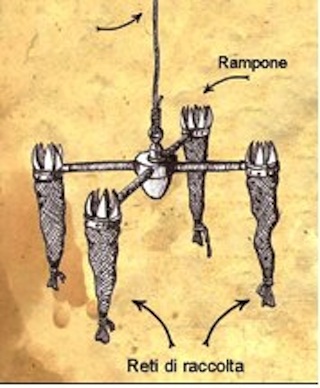

La Croce di S. Andrea, aveva delle specie di rampini per staccare il corallo o, più semplicemente, delle reticelle attaccate all’estremità di quattro braccia.

Consentiva di entrare negli anfratti dove il corallo cresce “a testa in giù e di sradicarlo”.

L’utensile da pesca era costituito da un palo su cui venivano fissate alcune corde che portavano, legate a varie distanze, delle reticelle. Riusciva a lavorare in condizioni diverse da quelle della Croce di S. Andrea; a profondità superiori, oltre i 40 metri, dove molto buio e il corallo si sviluppa su pareti perpendicolari a “testa in su”, o più in superficie, ma comunque in ambienti abbastanza bui, dove la forte corrente marina non consente l’accumularsi di detriti sulla superficie delle rocce e il corallo può attecchirvi e svilupparsi all’esterno degli anfratti e a “testa in su” (Bocche di Bonifacio). Le coralline erano imbarcazioni simili a quelle utilizzate per altri tipi di pesca, generalmente lunghe una decina di metri che avevano generalmente un attrezzo di pesca a poppa ed uno a prua. I corallari si muovevano lungo le coste fintanto che le reti non erano riempite a sufficienza. Queste manovre provocavano, oltre che la semidistruzione delle colonie di corallo, anche la lacerazione delle reti. Per questo motivo sulle barche non mancavano mai grandi quantità di filo per operarne la riparazione. Vale ancora la pena ricordare che a Portofino nel XII secolo grazie ai proventi derivanti dalla pesca del corallo venne eretto un piccolo tempio presso la cappella di S. Giorgio, a testimonianza della forte devozione delle genti locali.

La bilancella: era un battello da pesca e da carico del Mediterraneo nord occidentale simile alla Tartana, ma un pò più piccolo. La bilancella originaria di Napoli ma veniva utilizzata lungo tutta la costa occidentale italiana.

Il Castello genovese di Tabarka (XVI secolo) è situato sulla cima di un’isola (vedi foto sotto).

Tabarka era una vera e propria isola. La foto aerea mostra la striscia di sabbia che la collega alla terraferma. L’opera fu costruita dai francesi dopo la seconda guerra mondiale. L’area é situata nel nord-ovest della Tunisia, vicino al confine con l’Algeria.

Nel 1167 il Bey di Tunisi, Abdallah-Bockoras, cedeva ai Pisani, già operanti da anni lungo le coste Africane, l’isola di Tabarca (che poi diverrà dei Lomellini) con l’esclusivo privilegio della pesca del corallo. Per ogni battello essi pagano alle Reggenze un tributo da 100 sino a 150 pezzi di Spagna, ed in oltre 10 o 12 libbre di corallo scelto”.

Ma torniamo a noi. Dopo aver depredato il Tigullio e i promontori con degli strumenti micidiali che più avanti vedremo, falcidiarono tutto, tanto che per vivere dovettero emigrare. Scrive il Bertolotti:

“Cento o cinquanta barche (normali barche da pesca lunghe 10 mt) dette Coralline, si spiccano ogni anno in sul finire di Marzo dai vari paesetti del golfo di Rapallo. Ha sette marinai ogni battello che va in Sardegna; nove quel che va in Africa. La navigazione e la pesca li tengono fuor di patria sei, ed otto mesi talora. La felice od infelice ventura ha gran parte del prodotto della pesca del corallo, benché l’abilità la governi. La praticano generalmente nella profondità di 40 o 50 metri, e nella forma che segue:

Immagine di come veniva effettuata la pesca del corallo e del funzionamento della croce di S. Andrea.

Ogni battello ha un ordigno fatto di due panconi lunghi 4 o 5 metri ciascuno, inchiodati un sull’altro a forma di croce; i bracci della croce, armati alle quattro loro estremità di un ferro grande uncinato. Sotto gli uncini s’apre una borsa di tela, e sopra all’intorno gira una rete di cordicella. Una grossa fune regge quest’ordigno nel centro. Il navicellaio cala la macchina ove crede abbondante il corallo; la sperienza gli è guida e maestra. Come l’ordigno ha preso il fondo, egli attacca la fune alla poppa del battello e senza troppo scostarsi dal sito, si rigira vagando qua e là per ogni verso, acciocché gli uncini recidano e schiantino i coralli aderenti alo scoglio. Si ha testimonianza che, a volte, gli ordigni erano due; uno attaccato pure alla prua. La borsa riceve i viventi rami così divelti; e la rete, allargando i lembi per l’acqua, raccoglie gli altri non caduti dentro la borsa. Quindi il pescatore ritira a se la macchina, e si consola al vedere la ricca preda, o s’attrista trovando le sue speranze ite a male. Talvolta la macchina portava a bordo sino a 1 rubbo (unità variabile di peso che a Genova era pari a kg 7,919 )di coralli, altra, nulla.

La maniera con che vien condotta la parte economica di questa pesca è un antico vestigio dei metodi mercantili Genovesi. Il capitale di ogni battello è composta di quattro o cinque mila lire, e diviso in quattro o cinque “azioni” prese da altrettanti “azionari” (i poi famosi camoglini ‘carati’). Intera è la loro fiducia nel capo navicellaio e ne suoi marinai. Accade talvolta che il profitto della pesca raddoppi il capitale; ma la reputano già ben fortunata quando frutta dal 20 al 30%. Vendono il corallo dove più lor torna, in Genova (costì esistevano venti laboratori lungo il Bisagno. I lavori più raffinati si facevano solo a Genova)o in Livorno o in Marsiglia. Pochi anni fa era assai prosperevole; si computa che le fabbriche di Genova ne producessero per due milioni di lire. Forte era l’esportazione verso il Levante e le Indie. Si computa che la pesca del corallo occupi circa mille individui; e che il suo prodotto sia di circa 400.000 lire da cui s’ha da togliere i tre quarti per le spese”.

Dopo una pesca così dissennata ed estirpante, il corallo non nasceva più; per trovarlo bisognava scendere a maggior profondità dove “l’ordigno” non era passato. Oggi se lo si vuol trovare, parlo di quello pregiato del Mediterraneo e non di quello fasullo dell’Oriente, bisogna che esperti subacquei si calino a profondità proibitive e non più remunerative. L’uomo, per il denaro, è riuscito ancora una volta a devastare la natura.

Renzo BAGNASCO

Consulenza, foto e didascalie a cura di Carlo GATTI

Bibliografia:

LE ATTIVITA’ TRADIZIONALI E GLI ANTICHI MESTIERI DEL MARE: la pesca, la sua compatibilità con l’ambiente e la storia intorno al Promontorio di Portofino. Dispense definitive vere Gen nuove cap 5.pdf

Rapallo, 4 Aprile 2016

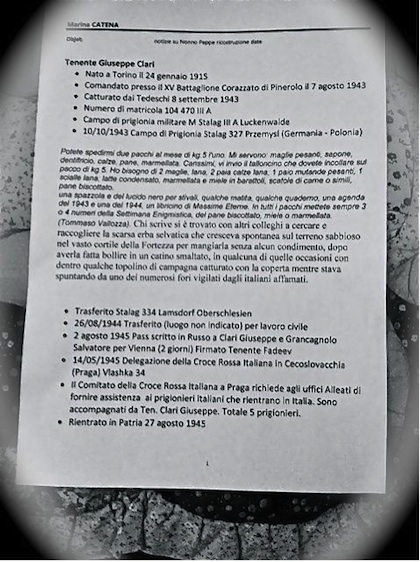

GIUSEPPE CLARI - Sopravvisuto da un LAGER NAZISTA

GIUSEPPE CLARI

SOPRAVVISSUTO DA UN LAGER NAZISTA

Il Tenente dei bersaglieri Giuseppe Clari é il quarto da destra

Giuseppe CLARI e sua moglie Rosetta per molti anni, nel dopoguerra, frequentarono la nostra Riviera, in particolare: Rapallo. Congedatosi dall’Esercito frequentò l’ISEF e diventò prof. di Educazione Fisica in diversi Istituti di Roma.

Il Comandante Nunzio Catena, “socio storico” di Mare Nostrum, sposò la figlia Marilena. “Quando i genitori di mio suocero Peppe – racconta Nunzio con la sua proverbiale ironia – andarono in comune per registrarlo con il nome di Giuseppe, l'impiegato dell’anagrafe chiese: “e poi ?” - intendendo per secondo nome, risposero: “E’ Rino!” –

Fu così che il secondo nome (per fortuna ora abolito), risultò essere ERINO”.

“Mio suocero – continua Nunzio – era un tipo molto dinamico, scherzoso e di carattere molto mite. Al contrario, cambiava completamente umore quando qualcuno gli chiedeva di quel lungo e famigerato periodo trascorso in Germania. Abbassava lo sguardo, si alzava e se n’andava visibilmente commosso. Gli ritornava alla mente quel terribile film ricco solo di atrocità e violenze. Giuseppe piangeva ancora la perdita dei suoi commilitoni che si opposero moralmente ai nazisti, ma non resistettero fisicamente a quella umiliante e subumana condizione di prigionieri ritenuti ingiustamente “traditori”. Molti di questi eroi dimenticati da tutti finirono i loro giorni nelle fosse comuni di quei lager vittime di malattie, torture e fucilazioni.

A volte rileggendo quella cartolina che scrisse alla famiglia - aggiunge Nunzio - cercavo di capire i suoi sentimenti, soprattutto il pensiero verso la donna che amava e dalla quale era stato separato dagli eventi. Si sarebbero dovuti sposare prima che la guerra fosse cominciata, ma sua madre non volle adducendo queste motivazioni: - e se non torna..? - e se torna menomato? - anche se la futura moglie avrebbe acconsentito di sposarlo comunque. Tornato nell'Agosto del '45 nella casa paterna, raccontava che prima di abbracciare i suoi cari, si era spogliato dei panni pieni di pidocchi ed altro chiedendo di bruciarli. Finalmente si sposarono nel Gennaio '46 ed a Dicembre, 'a stretto giro di posta', nacque Marilena....

Giuseppe CLARI nacque a Montanaro Canavese (Torino) il 24 gennaio 1915, morì nel 1998 a Roma.

- Tenente dei bersaglieri fu catturato l’8 settembre '43 dai tedeschi a Pinerolo. Fatto prigioniero fu internato nel campo di concentramento STALAG 327 a Przemysl allora Germania, oggi Polonia, fu liberato dai Russi nell’agosto 1945.

27 gennaio 2016 – GIORNO DELLA MEMORIA

Da un quotidiano locale riportiamo:

ORTONA – Nella mattinata di domani 27 gennaio, in occasione del “Giorno della Memoria”, durante la cerimonia che si svolgerà al teatro Marrucino di Chieti, il Prefetto Antonio Corona consegnerà delle apposite medaglie ad alcuni cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia della guerra e dei familiari deceduti durante la Seconda guerra mondiale.

La dott.ssa Marina Catena riceve la medaglia alla memoria del nonno Giuseppe. Sullo sfondo il ritratto di Giuseppe Clari.

A ricevere questo prestigioso riconoscimento sarà Marina Catena, Direttrice del World Food Program a Parigi, nipote di Giuseppe Clari deportato in un campo di concentramento.

All’evento parteciperà una rappresentanza di sei alunni per ogni scuola di Ortona che partirà alla volta di Chieti alle ore 8.45 da Porta Caldari, con un pullman messo a disposizione gratuitamente dalla ditta Napoleone Viaggi.

Il Sindaco D’Ottavio e l’assessore al sociale Francesca Licenziato si dichiarano orgogliosi della presenza delle scuole ortonesi ad un evento di tale levatura così come i dirigenti scolastici, che vedranno rappresentate le loro scuole in un giorno così importante per la memoria storica di questo Paese.

Veduta di Przemysl

UN PO’ DI STORIA

Nel 1340 Przemysl fu conquistata da Casimiro III di polonia ed entrò a far parte del regno polacco. Nel corso del Rinascimento Przemyśl fiorì, la sua popolazione era composta da genti delle più svariate etnie, come polacchi ebrei, ucraini, armeni, cechi e tedeschi. Venne aperta la vecchia sinagoga e, nel 1617 , il collegio dei gesuiti. Con il diluvio ed il generale declino dello stato polacco, le fortune di Przemysl calarono, ciò nonostante vi fu inaugurata nel 1754 , dal vescovo locale, la prima biblioteca di tutta la Polonia.

Nel 1772 venne occupata dagli austriaci che la elevarono, almeno fino all'occupazione di Leopoli, capitale della Galizia . Nel 1804 aprì i battenti anche la prima biblioteca ucraina. Sempre in quell'epoca, secondo un censimento, a Przemyśl un abitante su sette era di confessione greco-ucraina, questo dato la rende la città con la più alta percentuale di abitanti ucraini. Nel corso della Guerra di Crimea, a causa delle crescenti tensioni tra russi ed austriaci, questi ultimi edificarono attorno alla città una serie di fortificazioni per una lunghezza di 15 km. La ferrovia per Cracovia e Leopoli fu aperta nel 1861.

Tra il 1888 ed il 1914 le difese di Przemyśl furono a tal punto ampliate da fare della città la terza fortezza d'Europa per grandezza. Furono costruiti 44 forti in un raggio di 45 km e la fortezza venne progettata per ospitare una guarnigione di 85.000 uomini. Durante la Prima guerra mondiale Prima , tra il settembre del 1914 ed il marzo del 1915 , la città subì un lungo assedio ad opera dei russi che, con gravi perdite, la conquistarono. Tuttavia nel giugno 1915 la fortezza era già tornata nelle mani degli Imperi centrali. Al termine del conflitto Przemyśl fu al centro del conflitto tra le due nuove entità statali che stavano sorgendo in quei giorni: la Polonia e la Repubblica Nazionale dell'Ucaraina Occidentale.

Il 1º novembre 191 8 si formò un governo che riuniva nei suoi esponenti le varie etnie della città ma, pochi giorni dopo, gli ucraini, con un colpo di mano, rovesciarono l'esecutivo e si impossessarono della parte orientale della città. Dopo alcuni giorni i polacchi riuscirono ad ottenere il completo controllo della città. Przemyśl divenne così una città della rinata Polonia, all'interno del voivodato di Leopoli. Alla vigilia dello scoppio della Seconda guerra mondiale , risiedevano a Przemyśl 16,500 ebrei.

Con l'invasione della Polonia da parte della Germania e dell'Unione Sovietica, la città si ritrovò tagliata in due dal confine, lungo il fiume San, che divideva le zone d'occupazione dei due eserciti. Molti ebrei passarono il fiume per rifugiarsi presso i russi ma, nel 1942 iniziarono le prime deportazioni e 22.000 ebrei di Przemyśl e dei paesi vicini furono rinchiusi nel ghetto. Pochi di loro riuscirono a sfuggire ai rastrellamenti ma, con l'aiuto dell'Armia Krajowa, almeno 500 ebrei poterono essere salvati.

Nei pressi di Przemyśl sorgeva a Neribka un campo di concentramento nazista, attivo dal dicembre del 1942 al luglio del 1944. (foto sopra)

Al termine del conflitto, Przemyśl si trovò a pochi passi dal nuovo confine polacco-sovietico. Con la cosiddetta "Operazione Vistola", vennero allontanati dalla città tutti i suoi abitanti ucraini, prontamente sostituiti da profughi polacchi galiziani. Il crollo dell'Unione Sovietica e l'apertura del confine all'inizio degli anni '90 hanno favorito una rinascita commerciale per la città.

Schreiber scrisse nel 1990: “Qui vennero internati i soldati italiani in seguito al proclama di Badoglio (IMI). dell’8 settembre 1943. Il campo fu evacuato intorno al gennaio 1944 con l'avvicinarsi delle truppe sovietiche. Il comando del campo di Neribka e Pikulice era in mano di un capitano delle SS, il Lagerführer Reyner”.

Raggiunsero lo Stalag XII D (Trier):

Il personale della Marina Mercantile Italiana per un totale di 109 deportati.

Il personale della Marina Militare per un torale di 780 deportati così ripartiti: 204 ufficiali (Oflag), 327 sottufficiali e 249 sottocapi.

Negli Stalag o M-Stammlager (Kriegsgefangenen-Neribka (Polonia) vi furono internati anche 300 sottotenenti di prima nomina dell’Esercito Italiano, tra cui il Tenente dei bersaglieri Giuseppe Clari.

Qualcuno scrisse: “Quando la storia di domani, scevra di egoismi e di malcelati interessi, formulerà il suo definitivo giudizio su questa vicenda, gli Italiani comprenderanno, nel giusto valore, la resistenza silenziosa dei militari deportati in Germania”.

IMI – (Internati Militari Italiani - Italienische Militär-Internierten) era l’acronimo ufficiale dato dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni immediatamente successivi all'Armistizio di Cassibile (8 settembre 1943).

Dopo il disarmo, soldati e ufficiali italiani vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle fila dell’esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania.

Solo il dieci per cento accettò l’arruolamento. Gli altri vennero considerati "prigionieri di guerra" e in seguito cambiarono status divenendo "internati militari": come tali furono obbligati al lavoro forzato e sottratti alla possibilità di controllo della Croce Rossa Internazionale e alla tutela della Convenzione di Ginevra del 1929, sottoscritta anche dalla Germania, che prescriveva un trattamento umanitario.

Nonostante la creazione della RSI, legata a doppio filo con il Terzo Reich, l'atteggiamento tedesco nei confronti degli internati si mantenne rigido, e ben pochi miglioramenti vennero apportati alle condizioni di vita di questi soldati. Solo nell'estate del 1944, con l'incontro in Germania tra Hitler e Mussolini, il duce italiano riuscì ad ottenere dal Fuhrer la conversione degli IMI in "lavoratori civili", mitigandone, almeno sulla carta, le condizioni di vita. Nella realtà questo status li sottoponeva comunque ai lavori pesanti senza godere di alcuna tutela a livello internazionale e senza la possibilità rientrare in Italia.

Fra gli IMI si articolò ben presto una rete di resistenza attiva e passiva contro il nazismo e il fascismo: furono organizzate cellule e perfino delle radio clandestine.

Con la fine della guerra ebbe termine anche l’odissea degli IMI che vennero rimpatriati dagli eserciti liberatori. Il rientro avvenne su treni merci sovraccarichi e non pochi furono gli incidenti mortali a causa del sovraffollamento.

La resistenza nei lager è costata, come risulta dagli stessi registri dei decessi compilati dai tedeschi in ogni campo di prigionia, il sacrificio di 78.216 persone. Di queste, sebbene non si conosca il numero esatto, circa 30.000 erano Internati Militari Italiani.

Bibliografia e approfondimenti:

- Gianni Giannoccolo, Gli internati militari italiani nei campi tedeschi 1943-1945, Tecnostampa, Reggio Emilia 1989;

- Enzo Collotti, Renato Sandri, Frediano Sessi (a cura di), Dizionario della Resistenza, 2 vol. G. Einaudi Editore, Torino 2000.

Internati nello Stalag 327 tedesco vicino alla città di Przemysl, dove, affamati, hanno lavorato fino al punto di collasso, o lasciati morire di malattia anche i soldati italiani che furono trattati come traditori dopo che Benito Mussolini fu deposto nel 1943.

Ora c’è un altro posto a cui la memoria può correre...

Przemysl (Polonia), 29 nov. (askanews) - I resti di oltre 2.500 prigionieri italiani e sovietici della Seconda guerra mondiale nel campo nazista di Przemysl, nel sud-est della Polonia, sono stati esumati. Ne ha parlato all'Afp Przemyslaw Kolosowski, archeologo incaricato dei lavori.

"Finora abbiamo esumato 2.500 spoglie. Ci sono ancora due fosse comuni con i resti di circa 500 soldati da esumare". Ha detto Kolosowski, che spera di finire i lavori prima dell'arrivo del gelo. "Ma non è escluso che la terra di questa regione nasconda altre fosse comuni". Ha aggiunto. "I tedeschi hanno distrutto praticamente tutta la documentazione dello Stalag".

I lavori, iniziati a metà ottobre, sono stati realizzati su richiesta del Consiglio di “Protezione dei siti di battaglie e del martirio”, organismo finanziato dallo Stato polacco che si occupa dei luoghi della memoria nel Paese. "Si tratta di soldati imprigionati dalla Germania nazista nello Stalag numero 327 a Przemysl-Pikulice, un quartiere de Przemysl, morti in gran parte di fame e malattia a causa delle condizioni inumane del campo" ha detto Kolosowski.

I soldati sovietici di varie nazionalità, russi, bielorussi, ucraini, furono imprigionati nello Stalag dal 1941, dopo l'attacco di Hitler all'URSS. Gli italiani vi arrivarono nel 1943, dopo la rottura dell'alleanza italo-tedesca, ha precisato l'archeologo. "Gli italiani subivano un trattamento particolarmente crudele da parte degli ex alleati, che praticamente li torturavano facendoli morire di fame. I resti non potranno essere identificati” - ha spiegato ancora Kolosowski -, perchè i tedeschi gettavano i cadaveri alla rinfusa nelle fosse comuni, spesso nudi, senza oggetti personali".

Nel corso di sei settimane, sono stati riesumati i resti di circa 3.000 uomini provenienti da otto fosse comuni nel sud-est Polonia. Gli scheletri sono quasi impossibili da identificare, ma, da alcuni resti di oggetti personali e vestiario oltre che da piastrine militari di riconoscimento, illeggibili ma di chiara origine, c’è la certezza che tra essi, o tutti di loro, vi siano soldati sovietici ed italiani.

Quando lo scavo sarà finito, i resti saranno spostati in un cimitero militare che aprirà ufficialmente il prossimo anno; in realtà il cimitero, nella vicina Nehrybka, è già l’ultima dimora di 1.500 vittime trovate dalla Croce Rossa della Polonia nel 1963.

Solo qualche targhetta di identificazione sovietica e italiana è stata ritrovata, oltre a qualche oggetto, spazzolini da denti, pettini, cucchiai, crocifissi ortodossi. I resti saranno trasferiti a Nehrybka, a pochi chilometri, sul sito del futuro cimitero militare, pronto il prossimo anno. (fonte Afp). Bea

28 novembre 2014. L’archeologa Anastasia scava lentamente e con grande cura portando alla luce i resti di un soldato russo (oppure italiano) deceduto nel Stalag nazista vicino alla città di Przemysl. Gli internati furono più di 2500. Photo courtesy: AFP by Maja Czarnecka

Prigionieri di guerra in un lager nazista

In questa ampia fossa comune di Przemysl Stalag, furono sepelliti 30.000 prigionieri russi.

Il destino di molti italiani che combatterono al fianco della Wehrmacht sul Fronte Orientale é tuttora uno dei misteri irrisolti.

Trattati come “traditori” dai nazisti, dopo l’8 settembre 1943, migliaia d’italiani furono fucilati oppure deportati nei campi di concentramento.

Oggi, dopo 70 anni di silenzio dalla fine della Seconda guerra mondiale, grazie agli scavi in atto nella Polonia orientale, questi soldati sconosciuti avranno una tomba su cui i parenti potranno pregare. In sei settimane, l’equipe di archeologi hanno riesumato 3.000 corpi di soldati italiani e sovietici.

Source: AP/Press Association Images

ALLEGATI:

. Cronologia degli EVENTI in cui fu coinvolto Giuseppe CLARI

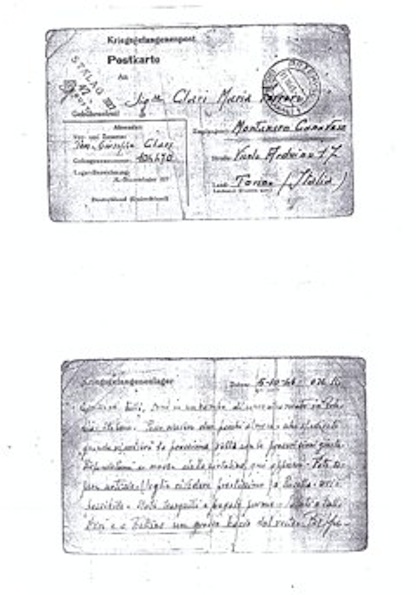

· Cartolina di Nonno Peppe inviata dal campo STALAG 327 a Przemys (allora Germania oggi Polonia) dal 1943 al 1945.

· Permesso dei Russi

· Cartolina dei russi

. Pass: 31 luglio 1945

Rilasciato agli italiani Clari Giuseppe e Grancagnolo Salvatore per consentire transito a Vienna e ritorno su ordine del Comandante ufficio 133 per cure mediche. Valido 2 giorni. Tenente delle Guardie Fadeev.

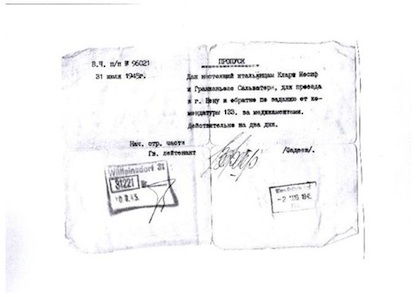

Lettera della Delegazione italiana della Croce Rossa in Chekhoslovakia, Prague, Vlashka 34.

Il Comitato italiano della Croce rossa a Praga richiede all’ufficio alleato di fornire assistenza e aiuto ai prigionieri italiani politici e militari in rientro in Italia. Sono accompagnati dal Tenente Giuseppe Clari. La Delegazione ringrazia per aiuto fornito.

Carlo GATTI

Rapallo, 4 Febbraio 2016

Relazione ATTIVITA' - MARE NOSTRUM - 2015

EVENTI MARE NOSTRUM – 2015

L’anno 2015 è stato ricco di eventi ed avvenimenti che, grazie anche all’attività culturale e promozionale portata avanti dalla nostra Associazione, hanno particolarmente arricchito l’offerta storico-documentale dedicata alle nostre radici marinare ed agli appassionati cultori di storia locale.

In linea generale vanno ricordati per il loro valido supporto promozionale il nostro Sito web ormai prossimo alle 85.000 visite, il periodico Il MARE, il MUSEO MARINARO Tommasino-Andreatta ospitato presso la Scuola TTLLC di Chiavari.

Ciò detto si evidenzia il corposo elenco degli eventi realizzati nell’anno 2015:

7 gennaio 2015 - La Lega Navale Chiavari ha organizzato un incontro sulla Tragedia della PRINCIPESSA MAFALDA. Relatori i soci Ernani Andreatta e Carlo Gatti.

31 gennaio - 2015 – La socia Marinella Gagliardi Santi ha presentato il suo libro DEFIXIONES - Il Mistero delle Tavolette Magiche presso L’Hotel Riviera.

13 marzo 2015 - Il socio Giancarlo Boaretto – Sala Livellara – ha tenuto una conferenza con proiezioni di slides su Magellano-Pigafetta.

28 marzo 2015 - Aperilibro – Scambi culturali – presso L’Alternativa-Rapallo Emilio Carta e Mauro Mancini hanno presentato: Rapallin e...foresti

7 maggio 2015 - Intervista al Presidente di M.N. Carlo Gatti da parte di RAI-3 sulla Caduta della Torre di Controllo di Genova.

9 maggio 2015 - Mare Nostrum ha partecipato, moderatore Emilio Carta, alla 2a edizione del convegno “Ama il tuo Mare” organizzato dal LIONS Club presso l’Hotel Europa - Rapallo che ha organizzato la manifestazione che aveva per argomento: Una risorsa per tutti.

11 maggio 2015 - Il socio Capo Pilota John Gatti ha diretto la manovra di trasferimento del relitto della COSTA CONCORDIA dalla diga di Voltri-Pra (GE) alla banchina di demolizione nell’area dell’ex Bacino Galleggiante.

23 maggio 2015 – Presso l’Auditorium di Chiavari i soci: Ernani Andreatta ed Enzo Gaggero, nell’ambito della manifestazione: IL FESTIVAL DELLA PAROLA, sono intervenuti sulla “Vita e Imprese dell’Ammiraglio Enrico MILLO” Grande e Piccola Storia, quella conosciuta e quella sconosciuta, quella nazionale e quella locale, quella internazionale e quella testimoniata dai parenti dell'Ammiraglio Millo presenti in sala e quella ricordata persino attraverso i ricordi familiari.

26 maggio 2015 - Presso l’Accademia Culturale di Villa Queirolo-Rapallo, la nostra socia Marinella Gagliardi Santi ha presentato il suo Libro: DEFIXIONES – Il Mistero delle Tavolette Magiche.

"MARE NOSTRUM" ha partecipato ad una serie di EVENTI-Estate 2015 CHIAVARI. Conferenze con Proiezioni di Filmati del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari. Conferenzieri i soci Comandanti: Ernani, Andreatta, Carlo Gatti, Giancarlo Boaretto e Enzo Gaggero.

Seguono i dettagli del Programma:

Sabato 11 Luglio 2015

1) Georges Valentine – Il Veliero Ritrovato - Le case Rifugio dei Naufraghi al tempo della Vela.

Sabato 8 Agosto 2015

2) L’Affondamento della Principessa Mafalda – 314 Vittime Avvenuto il 25 ottobre 1927 a 70 miglia al largo delle Coste del Brasile.

16 Agosto 2015

3) Enrico Millo, La sua Vita e le sue Imprese.

EXPO TIGULLIO 2015 - MARE FORZA 7

A cura dell'associazione Mare Nostrum - Rapallo – presso il Giardino pensile dell’Oratorio dei Neri.

7 agosto venerdì - Il misterioso relitto del KT – Conferenza e Filmato realizzato dal sub-conferenziere dr. Matteo Vita. Ha presenta Emilio Carta.

8 agosto sabato - Il bravo fumettista Enzo Marciante ha presentato il suo volume insieme a Emilio Carta: "La Leggenda di Genova e dei Liguri “ (anteprima nazionale) – Giardino pensile Oratorio dei Neri via Magenta.

9 agosto domenica – Presso il gazebo Giardini di piazza IV Novembre:

ore 18 – “Viaggio in Palestina" di Fabrizio Benente

ore 19 - Assegnazione del Premio "IL GIORNALISTA DEL CUORE" a Roberto Pettinaroli de Il Secolo XIX

9 agosto domenica ore 21 - "Superstizioni e credenze dei marinai nei secoli". Conferenza e filmati del socio Andrea Maggiori. Ha presentato Emilio Carta.

10 agosto lunedì ore 21 – Presso l’Oratorio dei Neri, via Magenta, Emilio Carta e Mauro Mancini hanno presentato: “Rapallin e... Foresti Raccontatevi”

11 agosto martedì - "Un rapallino a Bari durante il tragico bombardamento" – Relatore/Autore Carlo Gatti. Presente il comandante Roberto Donati, figlio del protagonista del tragico avvenimento. Filmato di Ernani Andreatta.

7 - 11 agosto – “Immagini di Rapallo Antica”

Mostra fotografica e video a cura del Gruppo Fb Rapallini & Rapallesi - Oratorio dei Neri, via Magenta.

29 Agosto - Sesto appuntamento Aperilibro 2015 presso la bottega eco & equo solidale in centro a Rapallo "L' Alternativa".

"La vita a bordo delle galee nel secolo XVI " a cura di Emilio Carta e Renzo Bagnasco. Curiosità e aneddoti sulla vita a bordo delle galee.

MOSTRA MARE NOSTRUM 34° EDIZIONE – 2015

Cliccare sul seguente link

2.Dicembre – La socia Ada Bottini ha presentato il suo ultimo libro “Risotto allo zafferano” presso la Biblioteca di Carasco-Chiavari.

5.12 - Emilio Carta e Mauro Mancini hanno presentato nella Sala Consiliare del Comune di Rapallo: "Rapallin... e Foresti" 3 -

12.12 - Emilio Carta, ospite dell’Accademia di Villa Queirolo, ha presentato il suo ultimo libro: DRAGUT - Le Avventure dell'Ammiraglio-pirata....

15.12 – La socia Marinella Gagliardi Santi ha presentato il suo nuovo romanzo: “Dimenticare Pompei” a Cassina de' Pecchi, ed il giorno 16.12 in Galleria a Milano.

15.12 – Il socio Ernani Andreatta ha presentato “Enrico Millo - La Vita e le Imprese” presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari.

19.12 - Il socio Ernani Andreatta é stato il relatore di “Uomini e Navi: I telegrammi cifrati della Marina Mercantile ai tempi della vela”. La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna.

30.12 - Presso L’Accademia di Villa Queirolo – Rapallo, il famoso fumettista-cartoonist Carlo Ghendi della Disney Italia ha presentato la nostra socia Marinella Gagliardi Santi con il suo nuovo romanzo Dimenticare Pompei A.Curcio Ed.

Il Presidente:

Carlo GATTI

Rapallo, 16 Gennaio 2016

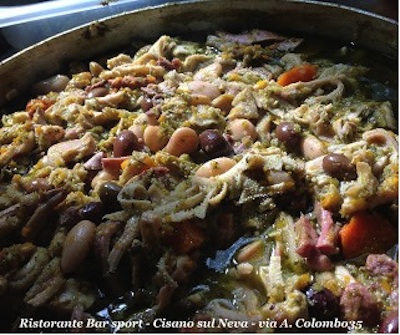

NATALE ALLA GENOVESE - 2015

NATALE ALLA GENOVESE - 2015

Genova - Piazza De Ferrari

La data del 25 Dicembre fu anticamente scelta dalla Chiesa romana perché coincidente con il tempo dell’allora festeggiatissimo solstizio d’inverno raggruppandovi anche il Natale, il Capodanno e l’Epifania. I pagani solennizzavano il solstizio come <dies natalis soli invicti, così come aveva decretato nel III secolo l’Imperatore Aureliano, per ufficializzare la rinascita del sole; da quel momento, infatti, le giornate tornano ad allungarsi. Prima di allora tutto l’Impero romano e pure da noi, in Liguria, fino alla conquista longobarda guidata da Re Rotari ( VII secolo), la data del Capodanno era festeggiata il primo giorno di Settembre.

In questo modo la prima ricorrenza si sovrappose, senza contrastarla, su quella pagana molto cara agli antichi romani e ormai inveterata nelle genti contadine.

Da uno scritto si apprende che nel 336 il Natale lo si festeggiava già il 25 Dicembre; invece per i tre secoli precedenti lo si era celebrato il 6 Gennaio, oppure il 21 Marzo o addirittura il 25 dello stesso mese.

L’antica festa per la semina del grano si è tramutata quindi nella celebrazione del germogliare nella grotta di Betlemme , del pane del mondo: Gesù.

D’altro canto in tempi più recenti al ferragosto è stata sovrapposta la festa dell’Assunzione della Santa Vergine e, al primo Maggio, la ricorrenza di San Giuseppe artigiano,

E’ facile capire che tutto il ciclo natalizio, che inizia con la festa di San Martino, l’11 Novembre, anticamente festeggiato quasi fosse un giovedì grasso a suggellare e ringraziare per il trascorso anno agricolo, finisca con l’Epifania, cosi che anziché cancellarle, subentrò alle antiche radici pagane. Lo fece trasformandole in ciclo per esaltare e meditare sul grande mistero del Dio fattosi uomo per la salvezza dell’uomo. L’antico spirito“gentile”delle feste comunitarie campestri, fu così elevato a dialogo con il Creatore.

Anche se la ricorrenza del Natale la ritroviamo a fine Settecento codificata nelle città presso le classi abbienti, nella realtà trae le sue origini da quel mondo contadino mite e lavoratore che ogni anno e in quel giorno rinforzava, con la coralità dei riti, i legami famigliari; il convivere in armonia del nucleo domestico è alla base della coesione comunitaria che è poi sempre stato il segreto della forza del mondo rurale. Quei riti si sono ripetuti per anni quasi fossero immutabili.

Tutto, o quasi, sarebbe invece bruscamente cambiato in concomitanza della seconda guerra mondiale. Tornata la pace, infatti, l’aver dovuto forzatamente conoscere e convivere per anni con uomini dalle più disparate nazionalità, influenzò fortemente anche le nostre usanze. Ne è esempio l’adozione dell’albero di Natale; se si esclude qualche marittimo che lo aveva già visto in America, l’attuale presso di noi lo introdussero le truppe tedesche durante la loro occupazione.

E adesso che abbiamo “chiarito” le date, vediamo come, nelle case del genovesi to lo si festeggiava. Per trovare ancora quella genuinità, non ci resta che risalire a quando i genovesi erano ancora un clan coeso e prima di essersi imparentati con i “furesti.

Alla vigilia della festa tutta la Comunità si riuniva “in pompa magna”per dare vita alla molto sentita ricorrenza Civica del Confuoco, Corsica e Caffa comprese, La presenza del ceppo di alloro che ardeva durante la cerimonia, le cui ceneri portavano buono, ha origini lontanissime. Poi, alla sera della vigilia, tutti alla Messa di mezzanotte o Messa Santa, poi a casa o per strada, per rinfrancarsi dal freddo, gustando un qualcosa di caldo anche perché, quel giorno, si era rispettato il “digiuno” pranzando con la sola minestra a base di cavoli neri.

La "Sbira"

Il termine "sbirri" non era certamente un termine spregiativo, anzi significava "uomini d'ordine", tale titolo poteva benissimo illustrare un cibo da loro tanto gradito nelle notti di lavoro.

La "Sbira" veniva servita in un piatto fondo, con un crostino di pane, la trippa cotta in umido e aggiunta di brodo di carne o vegetale.

Palazzo Ducale

La mattina di Natale invece abbondante colazione con “trippa alla sbira”, il rancio degli Sbirri di Palazzo Ducale, con crostoni di pane. Solo alle cinque del pomeriggio cominciava il vero pranzo che finiva a sera avanzata. Il rito prevedeva che il padrone di casa desse tutte le mandate alla serratura: da adesso in poi festa riservata alla famiglia. Mentre il papà era impegnato a chiudere la porta, la mamma di nascosto metteva, ripiegata, la letterina di Natali scritta dal più piccolo che aveva appena imparato, sotto il piatto di papà che, a fine pasto, la “scopriva”. O la leggeva lui, tossendo per non far trapelare la commozione o la leggeva l’autore stesso, ritto in piedi su di una seggiola. A fine pasto poi, con gli avanzi di quella lunga cena, le donne preparavano poi i ravioli e il menù per il giorno dopo, Santo Stefano.

Maccaröin in broddo

Il pranzo di Natale proponeva, come primo, gli eterni “maccaröin in broddo”, cioè cannelloni lunghi 7 o 8 centimetri cotti in brodo di cappone rinforzato con un po’ di salsiccia, magro di manzo e fegatini di pollo.

Cappön magro

A seguire, nelle famiglie abbienti il mitico “cappön magro” mentre il vero cappone, il gallo castrato per tempo, allevato ed ingrassato in casa sotto i förnelli, costituiva la terza (o seconda) portata con cipolline e patate. La carne era presente nei vari brodi e un pezzo di polpa magra veniva riservato per fare il “töcco”, cioè il lento sugo per i ravioli del giorno dopo.

Berodo

A seguire i “berodi” i sanguinacci che il macellaio regalava ai buoni clienti; poi il “bibbin-a a storiön-a” oggi in disuso (cucinata come fosse uno storione, da cui il nome), quindi le scorzonere di Chiavari “radicce de Ciavai. Quindi i fritti , inizialmente solo gli “stecchi” poi allargatisi sino a divenire fritti veramente misti.

U pan-döce

Sul finire gli immancabili mandarini, la frutta secca e candita in attesa che arrivasse il re del pranzo: u pan-döce . Era fatto rigorosamente in casa e cotto dal vicino fornaio, perché in commercio non esisteva. Veniva portato a tavola, in certe famiglia era già presente sino dall’inizio, con l’immancabile ramoscello di alloro piantato al centro dei tre tagli a triangolo che il più giovane levava ma a tagliarlo spettava al più anziano, che poi lo distribuiva, trovando per ognuno una appropriata battuta divertente. I vini bianchi erano di Liguria mentre i rossi del basso Piemonte. Infine il giorno dopo, il giorno più atteso dai giovani, facevano la loro comparsa i ravioli che le donne contavano mentre li preparavano, così che il giorno dopo, incontrandosi, enumeravano quanti nella loro famiglia ne avevano consumato: un antico vezzo. Per il resto, il menu del giorno di Santo Stefano, era costituito dagli avanzi di quanto non consumato il giorno prima, Natale.

Sembra strano ma tutte quelle pantagrueliche abbuffate, consumate in famiglia fra le mura domestiche, non toglievano nulla alla sacralità della festa: anzi !!!!

Il Porto Vecchio di Genova

Oggi invece è sempre più un brulicare di auto e gente esasperata che si insulta per parcheggiare, ossessionata di capire se il frullare irritante del telefonino è il proprio o quello del vicino. Poi tutti ad ammucchiarsi vocianti negli affollati ristoranti, tentando di ritrovare quello ch inesorabilmente vanno perdendo e che con questo loro atteggiamento continuano, generazione dopo generazione, a distruggere.

Renzo BAGNASCO

Da <<Natale in Liguria - Tradizioni e menù - Bagnasco Boccalatte - Sagep Editore>>

Carlo GATTI

Presidente di Mare Nostrum Rapallo

Augura BUON NATALE

A tutti i Soci e

Followers del sito

Questo articolo é dedicato particolarmente a:

- ANGELA BESANA - MADRINA di MARE NOSTRUM RAPALLO

- NUNZIO CATENA – COMANDANTE CHE VIVE A ORTONA MARE MA CON IL CUORE E’ SEMPRE CON NOI E NEL PORTO DI GENOVA.

A cura di

Carlo GATTI

webmaster

Rapallo, 25 Novembre 2015

La "carretta" BONITAS di Ravano naufraga davanti a Norfolk

NAUFRAGIO

della nave da carico italiana

“BONITAS”

19 febbraio-1958 ore 05.00

La triste storia di Piero e Maria

Nave |

Armamento |

Stazza Lorda |

Anno Costruz. | Equipaggio |

BONITAS |

Ravano |

5.000 |

192 |

27 |

Per noi figli della Seconda guerra mondiale, cresciuti tra gli echi dei bombardamenti, racconti d’eroi e tragedie consumate nell’odio, è del tutto normale ritornare con la memoria a quei ricordi che poi lasciamo scorrere tra i rulli di una polverosa pellicola fino a confonderli con le nostre esperienze vissute.

“C’era una volta…una rampa ciottolosa che saliva dietro la stazione ferroviaria di Rapallo fiancheggiata da alti fusti di falegüe e spinosi cespugli di more; il tetro bosco dei Solari era noto con lo strano nome di “cagaspago”. Di quella nostra Via Gluck è rimasto solo il nome: Salita S.Agostino”. Dal dopoguerra sino alla fine degli anni ’50, quel quartiere appollaiato sui bricchi della città è stato il regno della nostra gioventù. Il resto lo ha scritto lo scempio edilizio sulle pagine nere della nostra storia rapallina.

“Ci vediamo dalla Madonnina!”

Era il grido che echeggiava tra le fasce sgombre di via Aschieri per ritrovarci a giocare tutti assieme: Ada, Annarosa, Benito, Bibi, Pino, Carlo, Cecilia, Ubaldo, Simonetta, Metella, Dedo, Ginetto, Mino, Maria, Paolo, Laura, Mariuccia, Riccardo. Eravamo i ragazzi del quartiere fuori porta.... In quel punto, sotto l’arco che proteggeva la statuetta della Madonna, c’era uno scricchiolante e arruginito cancello in ferro battuto, ultimo baluardo di un muraglione medievale che correva ripido giù verso il mulino di Via Betti. All’interno di quel recinto ideale c’eravamo solo noi! Sotto la Madonnina, davanti all’antico cancello, avevamo visto i giovani e biondi soldati tedeschi accampati con i cavalli sdraiati nel fieno. Poco distante dal quel cancello, muniti di coperte e guanciali, l’intero quartiere traslocava nelle fasce sopra il cimitero quando Pippo, volteggiando di notte sopra il golfo, lanciava bombette sulle luci di qualche sprovveduto…Tra quelle cröse che salivano verso la cappelletta di S.Agostino, i partigiani si muovevano come scoiattoli tra le reti tese dai nazifascisti.

“ All’alba se ne parte il marinaro...”

Da lassù si godeva la vista del mare e quando, nel dopoguerra, l’Amerigo Vespucci salpava all’alba con le vele gonfie di vento, eravamo gli unici testimoni con il groppo in gola e qualche lacrimuccia negli occhi.

La più grande di noi era Maria. Di lei eravamo un po’ tutti innamorati perché era simpatica e soprattutto bella, ma era fidanzata con un capitano di marina. Una persona importante, veniva da fuori… da Camogli. Eravamo sempre di vedetta e quando la “topolino” si fermava ai piedi della salita per aspettare Maria, noi ci sentivamo un po’ traditi. Lei era una dei nostri! Ma il loro matrimonio era vicino e quando Maria decise di presentare Piero alla banda, presto, anche lui fu dei “nostri” e qualcuno pensò di seguirlo sulla dura strada del mare.

“Ragazzi, questa notte Piero partirà da Genova” - disse Maria con la voce rotta dall’emozione – “All’alba passerà vicino al faro di Portofino per salutarmi con una lampada speciale, farà due linee lunghe dell’alfabeto Morse: la M come Maria. Gli ho promesso che salirò a Montallegro, lassù accenderò un fuoco di segnalazione per lui. Ma ho paura di salire da sola! – Ci guardammo negli occhi e poi urlammo in coro - “Veniamo tutti con te!!”

Nessuno di noi andò a scuola quel giorno e salimmo nottetempo al Santuario per salutare Piero. La nave doppiò la punta, segnalò alcune volte la M e poi accostò verso il largo per l’ultima volta… Quel giorno Maria scese di corsa dal monte cantando e piangendo, ma nessuno di noi capì fino in fondo il perché. Passarono due, forse tre settimane, un po’ poche per ricevere una lettera d’amore dall’altra sponda dell’Atlantico, infatti, la notizia arrivò all’improvviso volando sulle onde corte della radio, veloce come il vento che aveva inabissato la nave di Piero.

“Sei uomini dell’equipaggio della Bonitas, 5.000 tonnellate, sono stati recuperati da una nave soccorritrice, grazie ai segnali S.O.S emessi dall’eroico telegrafista che è rimasto al suo posto, in stazione radio, fino alla scomparsa della nave”.

Il destino, dietro il lugubre volto di una terribile tempesta, aveva colpito la nave italiana a meno di una giornata di navigazione dalla terra americana.

Il mercantile Bonitas, dell’Armatore genovese Ravano, in navigazione.

L’attesa di notizie più precise sui nomi dei naufraghi recuperati fu lunga, snervante, spasmodica. Maria per giorni cessò di nutrirsi e dormire. Pensava solo al suo Piero e piangeva. Poi seppe la verità: il suo amore era dato tra i dispersi. La banda di S.Agostino cadde nel dolore e nella disperazione insieme a Maria.

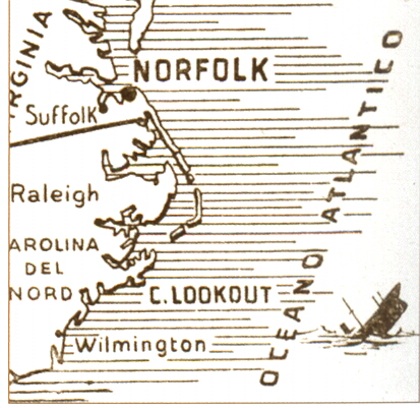

La posizione del naufragio

Il tragico naufragio avvenne alle ore 05 del 19 febbraio 1958, al largo della Virginia, a 150 miglia di distanza da Capo Lookout. Perirono 21 uomini dei 27 che componevano l’equipaggio. Otto di loro erano liguri: 2° Ufficiale di coperta Pietro Grosso di Camogli, All. Ufficiale di coperta E.Picasso di Loano, Radio telegrafista G.Vigna di Chiavari, Capo Macchinista G.Guastino di Tellaro, 1° Macchinista G.Paita di La Spezia, Nostromo R.Spinelli di Sampierdarena, Marinaio G.Bertola di Ortonovo, Cameriere E.Lasio della Spezia. Si salvò il comandante Ignazio Marini di Camogli.

F.4 - Il salvataggio di un naufrago della “Bonitas”

Alla grave tragedia che colpì la Liguria marinara, seguirono aspre polemiche sui quotidiani, tra chi indicava nell’anzianità della nave la principale causa del disastro e quelli che, al contrario, sostenevano che la nave non era né vecchia né ridotta a un rottame da demolire. La verità va quasi sempre a braccetto con il buonsenso: la nave Bonitas aveva trent’anni d’età e non doveva avventurarsi, in pieno inverno, nelle acque più tempestose del globo. Tuttavia è anche vero che in quegli anni era in atto un grande sforzo di rinnovamento per uscire dalle secche di quel “misero” dopoguerra. Alla fine il risultato fu grandioso, ma la nostra bandiera dovette calare a mezz’asta molte altre volte a causa dei ripetuti sinistri che dimostrarono, ogni volta, il grande spirito d’abnegazione degli equipaggi nostrani. Leggendo le statistiche si rimane ancora colpiti di quanto la “piccola” Liguria abbia inciso, in termini di sacrifici umani, nella storia della Marina nazionale

Oggi, i dati in nostro possesso ci dicono che le navi italiane con oltre 20 anni d’età non raggiungono il 10% della flotta, contro il 23% di quella mondiale. Se la storia dell’umanità è purtroppo cadenzata dalle guerre, la storia del “marinaio” è evocata soprattutto per i suoi ciclici sinistri. Ogni tragedia reca con sé morte e orrore, ma la storia non può fermarsi e il marinaio è costretto a rialzarsi, mettersi al timone e ripartire con regole nuove, confidando nel nuovo faro tecnologico che si è acceso dopo l’ultimo naufragio.

Il quartiere di S.Agostino fu “rapallizzato” e ognuno di noi seguì il proprio destino. Anch’io presi la strada di Piero e non rividi più Maria, ma ancora la rivedo lassù, davanti al Santuario, con lo sguardo rivolto verso il mare, in cerca del suo amore inghiottito dai flutti.

COMMENTO

Alla grave tragedia che colpì la Genova marinara, seguirono aspre polemiche sui quotidiani, tra coloro che indicavano nell’anzianità della nave la principale causa del disastro e quelli che,al contrario, sostenevano che la nave non era nè vecchia nè ridotta ad un rottame da ferrovecchio.

Dalla rivista “Italia sul mare” del marzo 1958

IL NAUFRAGIO DEL “BONITAS”

La nostra flotta in pochi anni, ha ripreso degnamente il suo posto sui mari del mondo dopo il turbine della guerra e non può essere lasciata sotto il peso di troppo facili e sbrigative critiche. Certo in questi ultimi tempi, la nostra bandiera ha dovuto calare a mezz’asta per ripetuti sinistri che peraltro hanno sempre dimostrato lo spirito d’abnegazione degli equipaggi spinto fino all’estremo sacrificio. E a questi Caduti eroici va il nostro commosso saluto. Ma da ciò a denunciare senza ombra di provacolpe o dolo, corre un bel tratto. Non dunque la solita inchiesta scandalistica che purtroppo è tradizione di noi italiani, ma un accertamento obbiettivo inteso a difendere da ogni temeraria oavventata illazione una attività nazionale, di primaria importanza…….- V.G

NOTE:

Posizione:

Il mercantile colò a picco a 150 miglia ad Est di Capo Lookout, al largo delle coste della Carolina del Nord (USA).

I Fatti:

La nave, 5000 tonnellate di Stazza lorda, era carica e proveniva dall’Europa. Il destino, sotto forma di una tempesta tremenda, ha fatto naufragare la nave a meno di una giornata di navigazione dall’arrivo in porto.

Sei uomini dell’equipaggio sono stati recuperati da una nave soccoritrice, grazie ai segnali S.O.S emessi dall’eroico telegrafista che rimase al suo posto fino alla scomparsa della nave.

Le Vittime: Nel tragico naufragio perirono 21 uomini dell’equipaggio, otto di loro erano liguri:

2° ufficiale di coperta P. Grosso di Camogli

All.ufficiale di coperta E. Picasso di Loano

Radio Telegrafista G. Vigna di Chiavari

Capo macchinista G. Guastino di Tellaro

1° macchinista G. Paita di Spezia

Nostromo R. Spinelli di Samp.Arena

Marinaio G. Bertola di Ortonovo

Cameriere E. Lasio di Spezia

Si salvò il comandante Ignazio Marini di Camogli

BONITAS a Taranto

Carlo GATTI

Rapallo, 11.02.12

MOSTRA-EVENTI MARE NOSTRUM 2015

MARE NOSTRUM

34 EDIZIONE - 2015

Con questo fascicolo la nostra pubblicazione raggiunge la quattordicesima edizione, un risultato che non avremmo neppure ottimisticamente potuto immaginare quando - nel 2002 - demmo avvio a questa fortunata "serie" che, pur rinnovandosi nel tempo, ha sempre mantenuto inalterate le principali caratteristiche che, sin da subito, abbiamo voluto attribuirle.

Difatti, al rigore storico e alla ricerca iconografica e documentale è sempre stato abbinato il collegamento con Rapallo e il suo mare, a testimonianza di un legame che - insieme - abbina la storia e le tradizioni locali a vicende che, spesso, trascendono dal rapporto tra la nostra città e il Tigullio, andando a spaziare sugli oceani più lontani e descrivendo fatti lontani nel tempo ma non per questo dimenticati.

La passione, la stima reciproca e la comunanza di interessi che ci uniscono hanno costituito - in tutti questi anni - l'elemento imprescindibile di una collaborazione che, sulla base della nostra amicizia, ha consentito di far conoscere a Rapallo (e non solo) importanti vicende legate alla storia navale, alla marina mercantile, ai disastri marittimi e alle tradizioni locali, in un unicum culturale che unisce il mare di Rapallo, il suo entroterra e quanti - nel tempo - vi hanno vissuto e lavorato, spesso con grandi sacrifici.

Il titolo di questo fascicolo ("Mare Nostrum, non solo mare...") già fa capire che, quest'anno, abbiamo ulteriormente allargato il raggio d'azione delle nostre ricerche, espandendolo anche verso aspetti non propriamente navali o marittimi ma sempre legati alla nostra base culturale, al nostro retroterra emozionale e - in via più generale - a elementi che hanno in Rapallo e nel Tigullio il loro minimo comune denominatore, in un'aggregazione e con una affabulazione che, ci auguriamo, saranno anche quest'anno apprezzati dai nostri lettori.

Carlo Gatti, in collaborazione con Francesco Bucca e Roberto Donati, ci racconta la vita e le vicende di Benedetto Donati, che prestò servizio con la Regia Marina a bordo della cannoniera Campania e del cacciatorpediniere Quintino Sella, trovandosi poi coinvolto nei bombardamenti del porto di Bari. In particolare, da prigioniero degli inglesi, si trovava a Bari il 2 dicembre 1943 quando la città fu gravemente danneggiata dalle esplosioni di ordigni all'iprite imbarcati sulle navi alleate presenti in porto e colpite dal preciso lancio di bombe dei bombardieri della Luftwaffe. E il figlio di Benedetto Donati, Roberto, conclude questo pezzo con un ricordo del padre e della sua permanenza a Rapallo, a testimonianza del legame che unisce lui stesso alla città anche adesso che vive ad Augusta, in Sicilia, senza però mai dimenticare il suo rapporto con la nostra città e il suo mare.

Emilio Carta, in collaborazione con il subacqueo Andrea Maggiori, affronta un argomento che - in tutte le epoche - ha caratterizzato il rapporto dei naviganti con il mare: la superstizione, tipica dei marinai di ogni tempo e paese, che trae origine da credenze lontane nei secoli e che vede molti tra noi dedicare qualche momento allo scongiuro, in quell'ottica del "... non è vero ma ci credo" di cui tutti noi non riusciamo a fare a meno. Sono molti i fatti (dalle bottiglie che non si rompono al varo, al cambio del nome di una nave) che - pur in un'epoca tecnologicamente avanzata come quella attuale - ci fanno ora sorridere e ora pensare, ed Emilio Carta, con la sua consueta verve giornalistica, ha saputo cogliere elementi del presente e del passato spesso poco noti o quasi sconosciuti.

Con il 2015 si apre una serie di "centenari" relativi alla partecipazione italiana al primo conflitto mondiale, e Maurizio Brescia non poteva non cogliere la prima di queste ricorrenze. Difatti, l'articolo storico di questo fascicolo è dedicato alla Marina italiana alla vigilia della Grande Guerra, con un confronto con il corrispondente "ordine di battaglia" della Marina austro-ungarica e un rapido excursus sulle operazioni navali italiane sino alla vittoria, il 4 novembre 1918. Nei prossimi anni non mancheremo di cogliere altre ricorrenze riferite alla Grande Guerra sul mare, dato che il ruolo giocato dalla Regia Marina tra il 1915 e il 1918 è stato forse meno divulgato (e meno celebrato) rispetto a quelli che hanno avuti per protagoniste le altre Forze Armate nazionali.

Infine, Ernani Andreatta esordisce su queste pagine descrivendo le vicende del "rapallino di adozione" Giuseppe Pettazzi, progettista e realizzatore di numerose costruzioni e opere pubbliche in Africa Orientale, distintosi - nel 1941 - nella difesa di Cheren. A conclusione del suo intervento, un breve ricordo dell'ammiraglio chiavarese Enrico Millo, Medaglia d'Oro al V.M. per l'impresa dei Dardanelli durante la guerra italo-turca e, senza dubbio, un altro marinaio del Tigullio che ha dato lustro, con le sue azioni, alla nostra terra e al nostro mare.

Non possiamo dimenticare - e ringraziare con amicizia - l’Amministrazione Comunale di Rapallo che, nella persona del Sindaco Carlo Bagnasco, anche quest’anno ci ha affiancato con grande disponibilità consentendo, tra l’altro, di far proseguire nel tempo la nostra collaborazione con la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia che - una volta di più - si è dimostrata partner disponibile e generoso, sempre attento alle esigenze ed ai progetti di chi, sul territorio, cerca di “fare cultura” in modo attivo, propositivo e durevole nel tempo.

E, come sempre, il nostro saluto e il nostro ringraziamento vanno ai nostri affezionati lettori ed a quanti ci leggeranno per la prima volta: invitando tutti alla lettura di questo fascicolo e augurando "Buona navigazione" a quanti ci vorranno seguire nel vasto mare della cultura, della tradizione marittima e della storia navale.

Rapallo, 31 Ottobre 2015

E. Andreatta, M. Brescia, F.Bucca, E. Carta, C. Gatti

Associazione Culturale "Mare Nostrum"

MARE NOSTRUM 34a EDIZIONE – 2015

ORARI MARE NOSTRUM 34a EDIZIONE – 2015

Apertura Mostra (Castello): 10.00 – 12.00 - 31.10.2015

INAUGURAZIONE: SABATO 31.10.2015 - – ore 10,30 Sala Consiliare

Giorni dedicati: Venerdì – Sabato – Domenic

I Venerdì: 15.00 – 18.00

I Sabato e le Domeniche: 10.00 – 12.00 / 15.00 - 18.00

Chiusura Settimanale: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì

Durata: Dal 31 Ottobre a Domenica 15 novembre

Allestimento: 29.10.2015 – Giovedì 09.00 - 12.00 /15.00-17.00

30.10.2015 – Venerdì 09.00 – 12.00/ 15.00-17.00

Presentazione Eventi Mare Nostrum 2015 e dell’annuale pubblicazione presenti gli autori: E. Andreatta, M.Brescia, F.Bucca, R.Carta e C. Gatti

FINE MOSTRA: Domenica 15.11.2015

SMONTAGGIO: Domenica pm 15.11.2015

Durata: Da Sabato 31 Ottobre a Domenica 15 Novembre (16 giorni)

EVENTI MOSTRA MARE NOSTRUM 2015

- Domenica 8 novembre - ore 10,30 Sala Convegni Hotel Europa – Andrea Maggiori presenta: “La storia dei nodi marinari e le loro funzioni”. Andrea Maggiori, noto sub del Tigullio é autore di pubblicazioni legate al mondo della nautica, racconta il fascino dei nodi marinari, la loro storia e le loro funzioni, dalla vela ai moderni piroscafi.

- Sabato 14 novembre - ore 10,30 Sala Convegni Villa Queirolo – Carlo Gatti e Francesco Bucca presentano: “Un Rapallino nell’inferno di Bari il 2 dicembre 1943”. Il comandante-scrittore Carlo Gatti e lo storico-ricercatore navale Francesco Bucca, raccontano e documentano il terribile bombardamento di Bari e l’odissea del militare rapallino Benedetto Donati. Sarà presente il Comandante Roberto Donati figlio di Benedetto.

- Domenica 15 novembre – ore 10,30 Sala Conferenze Villa Queirolo – Ernani Andreatta presenta: “L’Odissea in Africa dell’Ing. Giuseppe Pettazzi durante la Seconda guerra mondiale”. Ernani Andreatta, comandante e documentarista, racconta le vicissitudini dell’Ing. Rapallese Giuseppe Pettazzi durante l’ultimo conflitto mondiale.