BENEDIZIONE DEL LABARO MARE NOSTRUM-RAPALLO

BENEDIZIONE DEL LABARO

ASSOCIAZIONE MARE NOSTRUM RAPALLO

Tempio del perpetuo Suffragio

Preghiera pro caduti, dispersi e vittime di tutte le guerra

Signore Gesù Cristo che nella Tua vita nel tempo hai voluto

una patria terrena che fosse segno e immagine della patria

celeste, benedici questo vessillo, simbolo visibile dell’Italia

nostra; fa che esso sia anche il segno concreto della Tua protezione.

Assisti e proteggi tutti coloro che sotto questa bandiera

compiono il servizio per l’osservanza delle patrie leggi, per la

custodia dell’ordine, a garanzia della tranquilla convivenza di

tutti i cittadini.

Fa che la Patria nostra, anche perla concordia operosa dei suoi

Figli, viva lunghi giorni di serenità e di pace.

Per Cristo nostro Signore.

La Chiesa di San Francesco d’Assisi - Rapallo

Interno – Navata centrale

La sua costruzione è risalente al 1519 grazie alla donazione del terreno ai Minori Osservanti che, insieme alla podestà rapallese, iniziarono l'opera di edificazione. Il convento, adiacente alla chiesa, viene restaurato e ceduto ai Frati Minori nel 1601 per ordine pontificio di Papa Clemente VIII.

Ecco le fasi del rituale religioso che si é svolto alle 10.15 dell’8 novembre 2015 Chiesa di San Francesco, Rapallo.

- Celebrazione della SS.Messa

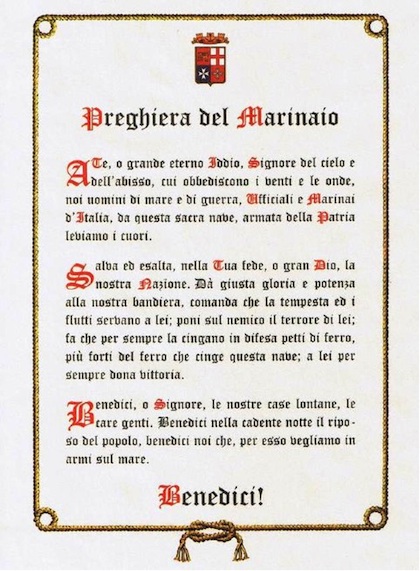

- PREGHIERA DEL MARINAIO recitata a memoria dal Com.te Luciano BRIGHENTI, socio di Mare Nostrum.

Autore della "Preghiera del marinaio" fu lo scrittore Antonio Fogazzaro, nato a Vicenza il 25 Marzo 1842. Fogazzaro la scrisse nel 1901, sollecitato dal vescovo di Cremona, Bonomelli, cui stava a cuore lo spirito religioso dei marinai.

Il comandante del “Giuseppe Garibaldi” Capitano di Vascello Cesari Agnelli, colpito dalle parole della preghiera del Fogazzaro, chiese e ottenne nel Marzo di quell’anno, dall'allora ministro della Marina, Ammiraglio Costantino Morin, l’autorizzazione a recitarla in navigazione prima dell’ammaina bandiera, quando l’equipaggio è schierato a poppa. Da allora tale consuetudine si diffuse rapidamente su tutte le navi della flotta, tanto che nel 1909 la “Preghiera Vespertina” era già comunemente conosciuta come “Preghiera del marinaio italiano” e ne era stata resa obbligatoria la lettura a bordo.

La “Preghiera del marinaio” viene attualmente letta, oltre che prima dell’ammaina bandiera in navigazione, anche al termine delle messe a bordo, nelle caserme e negli stabilimenti della marina e alla conclusione delle funzioni religiose celebrate in suffragio di marinai deceduti.

Rito della BENEDIZIONE del Labaro della nostra Associazione

Don Aldo, sacerdote della Chiesa di S.Francesco di Rapallo, ha recitato la formula di rito:

<< Preghiamo: O Dio, grande nell’amore e fedele per chi ti invoca con cuore sincero, benedici questa bandiera segno di uomini e di donne che si impegnano nel custodire la bellezza del creato. Per Cristo nostro Signore >>.

Seguono due testimonianze:

Che senso ha una benedizione "sacramentale" ad un vessillo non militare? Non certo per conferirgli poteri magici o addirittura "superpoteri". Semplicemente da oggi il nostro vessillo non è più un insignificante drappo estetico ma è divenuto "oggetto sacro" perché asperso con Acqua Santa. Servirà ad unire attorno ad esso tutti gli Associati a Mare Nostrum e a poterli appieno e legittimamente rappresentare in qualsiasi cerimonia civile, militare, religiosa o funebre a cui parteciperà, con pari dignità delle altre bandiere che saranno presenti. Quando c'è, in lei ci riconosciamo tutti e tutti ci rappresenta. E' stato un patto giurato davanti a Dio non per fare guerra ma, come ha anche detto giustamente il Celebrante che l'ha benedetta, per collaborare anche noi a diffondere la pace e a lavorare per la salvaguardia della natura, oggi in pericolo. Più uomini si uniscono con questi scopi e meglio andrà il mondo. Lo abbiamo fatto anche nella speranza faccia ricadere su di noi la misericordia di Dio e ci aiuti a non commettere malvagità ma, anzi, ci sproni sempre più ad ascoltare e ad agire per il bene dei fratelli. Al momento della Benedizione effettuata con l'aspersione dell'Acqua Benedetta, quindi Santa a tutti gli effetti, l'Ufficiante ha invocato Dio perché guardi con amore quell'oggetto specifico, riversando sugli Associati il bene a che ne facciano un uso corretto, ogni qual volta sotto di essa si riuniranno.

Renzo BAGNASCO - scrittore

Socio di MARE NOSTRUM

La Celebrazione della Benedizione del Labaro di Mare Nostrum rappresenta una tappa importante nel cammino dell'Appartenenza.

Appartenenza ad una Comunità spirituale, Condivisione di esperienze, di lavoro, di sacrifici, di privazioni, nella lontananza, del calore della Famiglia, delle responsabilità di svolgere al meglio il compito affidato e della stessa vita dei compagni d'equipaggio, guidati soltanto, per dirla con Kant, dalla "Legge morale dentro di noi e dal Cielo stellato sopra di noi". Per i Credenti (e chi partecipa ad una Benedizione è credente) si tratta della Terza Persona della Santissima Trinità: lo Spirito Santo. Il Vangelo ce lo descrive sotto forma di lingue di fuoco, i pittori l'hanno rappresentato sotto forma di colomba, ma chi prega sa che Kant ci ha aiutato molto a capire il suo significato. Renzo Bagnasco ha colto in pieno il significato della Benedizione: l'invocazione della misericordia di Dio e la guida dello Spirito Santo nell'operato dell'Umanità. Riscoprire i valori o meglio togliere da Essi la "polvere del tempo" aiuta a trasmettere alle nuove generazioni una Testimonianza di vita da far valere sui messaggi di morte.

Questa è la forza di Mare Nostrum, una forza che unisce nella condivisione delle varie esperienze, nel rispetto delle opinioni e nella crescita culturale e spirituale.

Prof. Gabriele MORO

Socio di MARE NOSTRUM

A cura di

Carlo GATTI

Rapallo, 23 Novembre 2015

IL RAPALLESE PINO SORIO IN IRLANDA DEL NORD

IL RAPALLESE PINO SORIO

PARTECIPO' ALLA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA IN IRLANDA DEL NORD

Carta geografica dell'Irlanda del Nord. Le frecce indicano il sito della Centrale di Ballylumford

Il lavoro in Irlanda del Nord è durato un po' meno di nove mesi, però diviso in due fasi: la prima di 4 e la seconda di 5. Il mio compito era di seguire i montaggi dei condensatori e delle turbine a vapore per conto dell'Enel Power mentre l'Ansaldo aveva i suoi tecnici e gli Inglesi della Premier Power Ltd, i loro.

Allego una mappa della località dove è stata costruita la centrale, che poi è stata un ampliamento e ammodernamento di quella già esistente.

La località si chiama Ballylumford e si trova nella contea di Larne sulla punta della penisola di Islandmagee e che divide il Larne Lough dal Mare d'Irlanda. La città più vicina alla centrale è Larne mentre Carrickfergus, dove abitavo io, dista da Belfast circa 20 miglia.

TURBINA A GAS

BALLYLUMFORD CCGT PLANT – UNITED KINGDOM1.

La Premier Power Ltd ha costruito una centrale elettrica da 600 MW a ciclo combinato (CCGT) a turbine a gas a Ballylumford, una località dell’Irlanda del Nord, sulla punta della penisola Islandmagee che separa il Lame Lough dal Mare d'Irlanda. La nuova stazione si trova vicino ad un’altra preesistente e sfrutta le esistenti infrastrutture inclusa la fornitura di gas naturale ed i sistemi elettrici di distribuzione. L’efficienza termica del nuovo impianto è superiore al 50% e la corrente è prodotta a 15 e 18 kV per facilitare la trasmissione sottoterra. Quando il nuovo impianto sarà completato, le tre turbine a vapore da 200 MW del’impianto esistente verranno decommissionate e i tre rimanenti gruppi nell’impianto esistente resteranno operativi.

La Centrale é la più grande dell'Irlanda del Nord e con il suo impianto principale produce la metà di tutta la corrente consumata nel Paese. A pieno regime la Centrale può produrre 1316 MW.

CICLO COMBINATO TURBINE A GAS

Il ciclo combinato delle turbine a gas può ora dare un’efficienza del ciclo termale superiore al 50% e molto più altadell’attuale 33% del vecchio impianto. Se le turbine a vapore dovessero essere fermate per manutenzione o avaria, ilnuovoimpiantopotrebbe continuare ad operare in condizioni ridotte fornendo il 35% della produzione. In questo caso il calore delle turbine a gas verrebbe scaricato all’atmosfera attraverso una ciminiera by pass.

TRE TURBINE SIEMENS A GAS

L’impianto comprende due turbine a gas Siemens V94.2 e una V64.3A a ciclo combinato.

TENSIONE A 15/18 kV TRASFORMATI A 275/110 kV

La corrente viene prodotta a media tensione (15/18 kV) e convertita a 275/110 kV a mezzo di trasformatori per soddisfare le esigenze della rete di distribuzione dell’Irlanda del Nord (NIE). La corrente ad alta tensione viene trasferita amezzocavisotterranei ad una sottostazione della NIE e da qui distribuita alle utenze. All’interno della centrale la media tensione viene ridotta per soddisfare le esigenze interne operative rendendo la centrale autosufficiente.

GAS NATURALE CON BASSO CONTENUTO DI ZOLFO

Il combustibile principale dell’impianto è il gas naturale a basso contenuto di zolfo proveniente dal Mare del Nord. Il gas viene inviato alla centrale di Ballylumford attraverso la rete di distribuzione BG National Transmission System ed il gasdotto sottomarino Premier Transco dalla Scozia all’Irlanda del Nord ad una pressione da 15 a 75 bar. Arrivato alla centrale viene ridotto alle pressioni per l’utilizzo nei bruciatori delle caldaie. Le turbine a gas possono operare anche con combustibile liquido a basso contenuto di zolfo nel caso che la fornitura di gas venga interrotta. Quando le turbine lavorano con combustibile liquido le emissioni NOx vengono controllateper lenorme antinquinamento previste dalla legislazione locale. Questa operazione viene fatta iniettando acquaovapore nel fuel per mantenere più bassa la temperatura di combustione. Nessuna iniezione di acqua è richiesta per controllare il NOx quando si usa il gas naturale. Lo scarico delle turbine a vapore viene inviato al condensatore e il condensato viene reinviato alle caldaie a mezzopompe. rispettare

WATER RETURNED TO LARNE LOUGH

L’acqua di raffreddamento per il condensatore viene presa e reinviata dopo l’utilizzo nel Larne Lough a mezzo pompe di circolazionead immersione. Anche l’acqua di raffreddamento, al ritorno in mare, non deve superare i limiti di temperatura e di purezza previsti dalle leggi locali.

La disposizione e la progettazione dell’impianto viene fatta con sistemi tecnologici approvati che rispettano i livelli di impatto ambientale ed in particolare inquinamento, rumorosità, sicurezza ed emissioni.

ALBMUM FOTOGRAFICO DELL'IMPIANTO DI BALLYLUMFORD

Assemblaggio del condensatore

Condensatore Ausiliario

Gruppo turbina a Gas SIEMENS

Montaggio tubazioni cool water

Pompe del condensatore ausiliario

Tubi e Bulloneria in Titanio nel Condensatore

Tubi e piastre, tubi in Titanio del Condensatore

Alternatore

Dual-fuel boilers (Fileminimizer)

Palette

Palette viste da un'altra posizione

Palette-Rotore

Perni bloccaggio

Rotore

Rotore installato

ALBUM FOTOGRAFICO DI BALLYLUMFORD

Premier Power CCGT power station (FILEminimezer)

City Hall - Carrickfergus

Dopo il temporale

Giardini di Carrickfergus

Porto di Carrickfergus

TO COMMEMORATE THE LANDING OF HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II AND HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH AT THIS PIER ON 8TH AUGUST 1961

Tipico Pub di Carrickfergus

Restauro di una imbarcazione

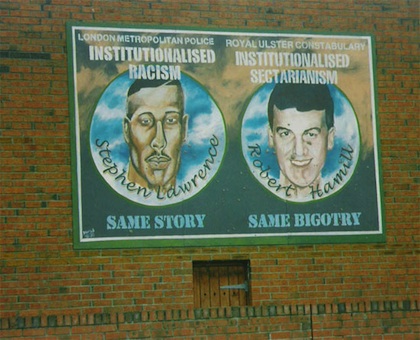

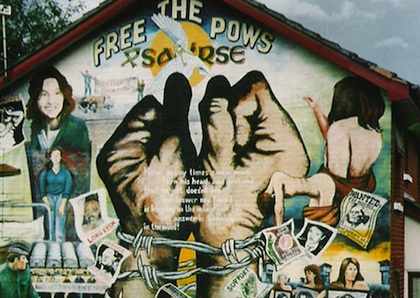

Durante la mia permanenza, nei giorni in cui non si lavorava, avendo l'auto a disposizione, facevo il turista. A Belfast, che è una bella città, ho visitato il museo del Titanic ed i cantieri H & W dove è stato costruito, i quartieri dove si sono svolti gli scontri tra l'IRA e gli Inglesi (vedi foto "murales"), il museo delle ferrovie, e tanti altri posti. Fra l'altro ho visitato, con assaggi vari, le antiche distillerie Bushmills (vedi foto), nella contea di Antrim, dove producono ottimo whiskey (comunque preferisco sempre una bella grappa nostrana). A Belfast andavo spesso a vedere gli storici e famosi pubs: the Crown Liquor Saloon del 1855 è il più famoso e si trova nella zona della città chiamata "il Golden Mile".

ALBUM FOTOGRAFICO DI BELFAST ED ALTRE LOCALITA' DELLA ZONA

"Seacat" nel porto di Larne

Il SEACAT che collega Belfast e Larne

ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MURALES DI BELFAST

CARRICKFERGUS

IRLANDA DEL NORD

Castello

Il Centro città

Esterno della Distilleria Old Bushmills

Pino SORIO

A cura di Carlo Gatti

Rapallo, Giovedì 22 ottobre 2015

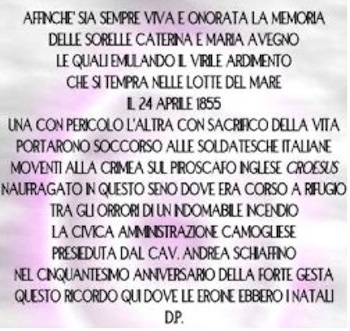

S.FRUTTUOSO DI CAMOGLI-MARIA E CATERINA AVEGNO. Un dramma da ricordare

MARIA E CATERINA AVEGNO

Un dramma da ricordare

La mattina del 24 aprile 1855, Cavour e Rattazzi assistevano nel porto di Genova agli intensi preparativi per l’imbarco di un reparto di circa 270 uomini dell’esercito piemontese sul piroscafo inglese Croesus, destinato alla guerra di Crimea. Stavano imbarcando 37 Ufficiali del Genio e 239 soldati di sussistenza, medici e infermieri, oltre a medicinali (specialmente preparati anticolerici) e le attrezzature di un ospedale da campo di oltre 100 letti. E ancora muli, cavalli, fieno, acquavite, 1.400.000 razioni di viveri e una notevole quantità di munizioni ed esplosivi. Il Croesus doveva inoltre rimorchiare il Pedestrian, un veliero carico di viveri, ma soprattutto di munizioni e una batteria di campagna. La partenza avvenne intorno alle 09. Dopo circa due ore di navigazione, il Piroscafo Croesus, avvolto da un incendio, naufragò nella baia di San Fruttuoso il 24 aprile del 1855.

Il p.fo Croesus in fiamme davanti a San Fruttuoso

La casa natale delle sorelle Maria e Caterina Avegno a San Fruttuoso di Camogli

Erano tempi in cui per sopravvivere si batteva il mare... e di uomini a San Fruttuoso se ne vedevano pochi, in gran parte erano imbarcati sui velieri di Camogli, altri erano dediti al commercio dei prodotti della collina: olio, uva, miele, ortaggi, legna, lisca e fascine. Gli altri, quei pochi pescatori del borgo, quel giorno “bottezzâvan” lontani dalla baia. Nel villaggio facevano la guardia poche donne, qualche anziano intento a riparare le reti e molti bambini. Sul bagnasciuga c’erano solo due gozzi, quelli di riserva destinati all’emergenza e al rimessaggio; il primo venne utilizzato dalle sorelle Maria e Caterina Avegno, il secondo dal marito di Maria, Giovanni Oneto.

Maria Avegno, per quanto ne sappiamo dalle cronache dell’epoca, era madre di molti figli, c’é chi scrive quattro, altri sei, altri addirittura otto. Non é difficile immaginarla “figgeua” con la sorella Caterina, cavalcare le onde da libeccio, tuffarsi dagli scogli e poi sparire fino a riva, emergere e scrollarsi l’acqua di dosso nella loro piscina naturale, privata. Il palcoscenico é il mare, un sottile fiordo a picco sul mare: il loro paradiso. Dietro al verde pendio accanto all’Abbazia c’é il loggione da cui sognare prima della rincorsa per l’ultimo tuffo della giornata. Queste figlie del mare sono cresciute sfidando le onde, le uniche amiche di cui potersi fidare, compagne con cui dividere quel che resta di un mondo che é chiuso in una conchiglia magica che ha un solo suono: l’eco del mare. Maria e Caterina sono due delfini che saltano di gioia aiutandosi a crescere senza paure. Le “uscite” con qualsiasi tempo, sono sfide quotidiane per sentirsi padrone del borgo e non prigioniere della solitudine. Sanno nuotare, remare e manovrare la vela, conoscono le insidie di certi scogli e i giri di corrente, la paura non fa parte dei loro pensieri.

Ma allora cosa accadde quel giorno? Purtroppo chi va per mare lo sa, ogni tanto lo spirito del maligno, approfittando di chissà quale distrazione del cielo..., interviene con tutto il suo potere nefasto e si vendica di tanta beatidudine e bellezza che non gli appartengono.

Dirotta il Croesus sotto incendio all’interno della baia, lo spinge contro gli scogli e reclama con successo 24 vittime sacrificali.

La cronaca é un lampo di cattiveria, di sfortuna, d’immensa tristezza.

Quasi tutti i soldati non sanno nuotare e presi dal panico si gettano in mare con la speranza di toccare il fondale, di rimbalzare e d’essere spinti verso la riva, su quella striscia bianca che si chiama ‘salvezza’.

Maria e Caterina sanno che il baluardo di scogli che ha bloccato il Croesus tra le due ultime anse della rada, scende a picco su un alto fondale e, intuita la scena successiva del “naufragio sotto casa”, spingono i gozzi in mare e con poche remate si trovano circondate dai naufraghi. Ne raccolgono parecchi e ritornano a riva. Ripetono la spola salvandone altri. Poi, all’improvviso, alcuni soldati stanchi e impauriti s’aggrappano alla falchetta del gozzo, tutti dalla stessa parte. La disperazione e l’inesperienza fanno il resto: l’imbarcazione si capovolge. Le due ragazze rotolano in mare e i soldati si aggrappano alle loro vesti trascinandole sott’acqua. Neppure il tempo di gridare AIUTO!! Al loro pezzetto di cielo. Vittime del loro coraggio, le ragazze vengono inghiottite dal mare traditore che si riprende tutto ciò che aveva dato loro in prestito: la confidenza e una felice gioventù.

Caterina viene tratta in salvo più morta che viva. Il corpo di Maria é restituito ai suoi cari dopo quattro lunghi giorni di ricerche e di pianti.

Maria Avegno fu sepolta nell’abbazia di San Fruttuoso, per concessione dei Principi Doria Pamphilj, un privilegio unico per gli abitanti del borgo.

Le Autorità cittadine conferirono alla sua memoria onorificenze e sostegno per gli orfani. Il governo del Regno di Sardegna, nel giugno 1855 deliberò di concederle la medaglia d’oro al valor civile (prima donna italiana a ricevere l’alta onorificenza) e un vitalizio ai suoi otto orfani.

La Regina Vittoria conferì alla memoria di Maria la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il Console inglese Brown consegnò 10 sterline alla superstite Caterina e 50 sterline alla famiglia di Maria Avegno.

Il nome di Maria Avegno è scritto persino nel libro d’oro della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, per mano do monsieur Cormenin, fondatore di un’associazione che ha lo scopo di celebrare una messa quotidiana, in una cappella della Cattedrale, in suffragio di tutti coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo.

A Camogli il belvedere panoramico noto come la “Rotonda”, è intitolato alle due eroiche sorelle.

Carlo GATTI

Rapallo, 18 Settembre 2015

SANT’ERASMO (SANT’ELMO) - Devozione e Tradizione

In molti ORATORI dei nostri borghi sono visibili le tracce della nostra tradizione marinara che sanguina devozione e ricordi. C.G.

SANT’ERASMO - (SANT’ELMO)

Santino raffigurante Statua di Sant'Erasmo - S.M. Capua Vetere

Liguria

Il Cambiaso ci riferisce che il culto di questo Santo, Vescovo e Martire, vissuto intorno al 300 d.C. fu portato nella nostra città (Genova), dai marinai di Gaeta, nel sec. X. Da Gaeta la venerazione verso di Lui si diffuse in Italia durante i sec. XIII e XIV. E’ invocato come protettore dei marinai unitamente a S. Firmina. In seguito il culto del Santo acquistò popolarità e dal 1263 Egli fu festeggiato annualmente. La Franchini-Guelfi deduce sia specifico “patrono dei marinai” anche dal fatto che non esistono Chiese od Oratori dell’entroterra dedicati a tale Santo mentre invece sono numerosi lungo le coste della riviera ligure. Ad esempio, nella riviera di levante, oltre a quello di Quinto, ne esistono tutt’ora a Capolungo, a Sori (edificato nel 1495) ed a S. Margherita mentre nel ponente ne sono attive ancora due: l’Arciconfraternita di Voltri e la Compagnia di Pegli. Diversi sono i santi protettori a cui si rivolgeva la gente di mare. Il più affascinante è senz’altro Sant’Erasmo o Sant’Elmo. La sua luce - i fuochi di S.Elmo - ha certamente un’origine pagana: i Greci infatti credevano che fossero i Dioscuri Castore e Polluce, figli di Zeus, a soccorrere le imbarcazioni in difficoltà, splendendo come due stelle ai lati dell’albero maestro... A Savona esiste un molo di Sant’Elmo, il ricordo di una chiesetta cinquecentesca nella darsena a lui dedicata: ma l’elenco dei suoi templi in riva al mare è infinito, e citandoli si farebbe il giro delle coste italiane. La leggenda dice che... ...naufrago, Sant’Elmo fu raccolto da una nave, salvato e condotto a terra. Il capitano non volle altra ricompensa che una prova della potenza che in quanto santo egli doveva possedere: Sant’Elmo gli promise così di avvertirlo con un fuoco dell’imminenza della burrasca, affinché egli potesse farvi fronte. Il santo mantenne la promessa, e cominciò a far apparire i suoi fuochi per salvare anche altre navi. Dei prodigi di Sant’Elmo raccontano nei loro diari Fernando Colombo (nell’ottobre 1493), figlio dell’Ammiraglio, e Antonio Pigafetta (da Primo Viaggio al globo terraqueo, I) che con Magellano circumnavigò la Terra; Pigafetta vede sugli alberi della sua nave durante la tempesta ben tre santi in un colpo solo, Erasmo, Niccolò e Chiara.

SANT’ERASMO A SANTA MARGHERITA LIGURE

L'oratorio di Sant'Erasmo

di Alfredo Bertollo e don Gerolamo Devoto

Presentazione del parroco di San Giacomo di Corte: Don Luigi Egiziano

La Confraternita di Sant'Erasmo, con l'annesso Oratorio, s'inserisce nell'ampio movimento associativo laicale sorto nella storia della Chiesa per rispondere alle esigenze culturali, sociali e caritative delle comunità cristiane. La diligente, seppur breve, ricostruzione storica del dottor Alfredo Bertollo, ha il merito di riassumere le date importanti del cammino dell'Oratorio di Sant'Erasmo e di evidenziare le caratteristiche peculiari dell'omonima Confraternita, che sono state e rimangono di tipo liturgico, caritativo e culturale. L'Oratorio di Sant'Erasmo rimane tutt'oggi un piccolo tempio aperto e invitante per la preghiera della popolazione, dei turisti e della comunità che si raccoglie ogni domenica per la Santa Messa, aperta ad accogliere i defunti di Corte e al suffragio per essi, puntuale per la celebrazione delle liturgie e delle feste con particolare solennità. Auspichiamo di cuore che questo notiziario storico raggiunga lo scopo non solo d'informare, ma anche quello di creare un clima d'apprezzamento e di simpatia per i confratelli, e un'occasione, questa del 650° di fondazione, per rinnovare lo spirito originario di fervore, di fedeltà e di zelo in tutti gli aderenti e i simpatizzanti della Confraternita.

Prefazione

Nell'anno in corso 1997 ricorre il seicentocinquantesimo della costruzione della chiesa che marinai e pescatori della parrocchia di San Giacomo dedicarono nel 1347 a Sant'Erasmo. La Confraternita dell'Oratorio di Sant'Erasmo di Corte, da me sollecitata, ha ritenuto dare risalto a questo anniversario, oltre che con le feste che saranno celebrate nel prossimo giugno, anche con questa breve pubblicazione che si ripromette di rievocare e lasciare una piccola traccia per le generazioni future delle vicende più importanti della storia dell'Oratorio e delle sue proprie, strettamente legate a quest'ultimo. Ringrazio, insieme con la Confraternita, l'amico dottor Alfredo Bertollo che ha aderito prontamente all'invito di coordinare e redigere tutte le notizie che, sull'argomento, abbiamo potuto raccogliere.

La Statua in legno di Sant'Erasmo attribuita ad Anton Maria Maragliano (1664-1741)

Funzione religiosa nell’Oratorio di Sant’Erasmo a Santa Margherita Ligure

L'Oratorio di Sant'Erasmo ha una particolare importanza per avere svolto un'intensa opera di pietà, di carità e di culto a pro' di tutti gli iscritti ma specialmente dei bisognosi, dei malati, dei defunti e per essere stata una specie di società di mutuo soccorso, sia materiale che spirituale. La chiesina di Sant'Erasmo, che ha anche un certo valore artistico, è stata costruita su uno scoglio che sorgeva ai piedi della collina su cui è costruita la chiesa di San Giacomo. Non esisteva allora né la strada carrozzabile sotto la chiesa, né l'ampia calata, né il molo che cinge il porto. L'Oratorio aveva davanti a sé il mare che si frangeva violento nelle tempeste contro i muri della chiesa. Esso rappresenta, con il solenne ammonitore linguaggio dei secoli sullo svolgersi delle vicende umane di cui è stata, ed è tuttora, testimone e attrice, un simbolo di fortezza e di fede. L'Oratorio di Sant'Erasmo godette, nei secoli, di grande prestigio non soltanto locale, in quanto sede della Confraternita che comprendeva anche molti pescatori del prezioso corallo che veniva raccolto in lontani mari e commerciato in tutta l'Europa. Quest'opuscolo vuole essere per gli attuali abitanti di Corte, memori della meravigliosa attività svolta sempre a vantaggio dei loro conterranei in tanti secoli d'esistenza, oltre che un glorioso ricordo, anche un invito a rinnovare affetto e stima per l'Oratorio e per la sua benemerita Confraternita. Sono certo che queste pagine saranno lette con interesse perché fanno riscoprire l'umiltà e la bellezza della fede degli antenati e anche di molti nostri contemporanei, la grandezza della Carità e l'attrattiva e l'insegnamento della storia e dell'arte.

Sac. Gerolamo Devoto

Introduzione

L'Oratorio di Sant'Erasmo, che appartiene alla Confraternita omonima, fa parte di Corte, quartiere di Santa Margherita Ligure. Corte (la Curtis romana), posta nella parte meridionale dell'antica Pescino, nome che il territorio posto fra Rapallo e Portofino mantenne fino al tardo Medioevo, è una località marinara che fu sempre dotata di un comodo approdo. Il piccolo edificio sacro con minuscolo campanile, posto ai piedi della maestosa scalinata che porta alla chiesa di San Giacomo di Corte, parrocchia dalla quale dipende, è ubicato in uno dei luoghi più adatti per essere dedicata a Sant'Erasmo, Patrono della gente di mare: prospiciente al porto, il cui molo fu costruito nell'ottocento per la pertinacia della gente di Corte, e sopra la spianata dove ac-costano le barche con le cassette di pesce appena scaricate dai pescherecci. Santa Margherita ha ricche e splendide parrocchie (La Basilica di Margherita d'Antiochia, San Giacomo, San Siro, San Lorenzo della Costa e Nozarego) e alcuni oratori che potrebbero, da soli, essere il vanto di parecchie cittadine delle dimensioni di Santa Margherita. Fra questi l'Oratorio di Sant'Erasmo di cui ci occuperemo parlando del santo titolare, della chiesa e della sua Confraternita.

Sant'Erasmo

Per poter conoscere meglio la figura di Sant'Erasmo, che fu un martire del IV secolo, è necessario fare una panoramica di quel tempo prima di entrare nei dettagli, affatto facili da ricostruire, dato che la storia della sua vita, non supportata da sufficienti testimonianze e documentazioni, è in gran parte avvolta nella leggenda. Erasmo era un nome tipico, comune anche ad altri santi della Siria, latinizzato dal nome greco Orao che significa piacevole, gradevole. Il Nostro nacque ad Antiochia (l'attuale Antykia in Turchia nel Mediterraneo orientale ai confini della Siria), da una semplice famiglia di lavoratori del mare, verso la metà del IV secolo quando Aureliano, che voleva ristabilire l'unità dell'Impero, turbata dalle forze centrifughe - fra le quali il Cristianesimo - aveva iniziato un'ennesima persecuzione. Erasmo fu cristiano, sacerdote e persino vescovo in quella città che diventò il centro più importante dell'esegesi letterale della Bibbia. Egli subì la persecuzione di Diocleziano, l'imperatore di origine dalmata, che assunse titoli divini e voleva perfino essere adorato. Fu proprio lui che, dopo avere diviso in quattro l'impero e riservato per sé la Siria, l'Egitto e l'Asia Minore, risiedendo a Nicomedia, poco lontana da Antiochia, gli fece subire nel 303 d.C. un primo crudele martirio. L'esempio d'intrepido coraggio da lui dimostrato valse a moltiplicare il numero di persone che si convertirono al Cristianesimo. Stando a quanto afferma il Martirologio Romano, l'Arcangelo Gabriele avrebbe miracolosamente liberato Erasmo dal carcere, dov'era stato rinchiuso, per portarlo in salvamento, prima nell'Illirico (la costa dalmata), poi in Italia, che, nella sopraricordata divisione, era passata a Massiminiano. Un miracolo particolare è quello del fulmine che, nel corso di una traversata, sarebbe stato, per mezzo di lui, venerabile parafulmine, deviato e avrebbe risparmiato la navicella su cui si trovava. Il santo, che da molti è chiamato anche Elmo, ha dato il nome ai cosiddetti fuochi di Sant'Elmo che sono quel velo incandescente, dovuto a elettricità atmosferica, cha appare talvolta di notte sulla estremità degli alberi delle navi. In Italia Erasmo non ebbe vita facile ma operò anche qui, come prima nell'Illirico, moltissime conversioni. Si parla di centinaia di migliaia (ottocentomila!!). Non diamo limiti alla Provvidenza ma è probabile che la tradizione abbia dato luogo all'iperbole. Perseguitato, dovette lasciare le Puglie (la città di Lucera) e, attraversati gli Appennini, passare a Formia dove i cristiani locali, considerati i suoi molti prodigi, lo elessero a loro vescovo. Formia, la bella località nel golfo di Gaeta a sud di Roma, fu anche il luogo dove Erasmo venne martirizzato. Condotto davanti a Massimiano Augusto, non rinnegò Gesù Cristo e fu sottoposto al più atroce supplizio, terribile perfino da descrivere, quello dell'estrazione dall'ombelico degli intestini, tramite un argano. La leggenda racconta che, prima che spirasse, una voce che scendeva dal Cielo dicesse: «Erasmo, mio servo fedele, poiché come buon soldato hai combattuto per me, vieni a ricevere la corona della gloria» e che, mentre il martire pronunciava le parole: «Ricevi, o Signore, in pace il mio spirito», una corona splendente circondasse a mo' di aureola il suo capo. Fin qui la storia e la leggenda. Sappiamo tuttavia per certo che il suo corpo fu sepolto nella cattedrale di Formia e che, poi, quando nell'842 i Saraceni assaltarono le città di Formia e Fondi e le distrussero, i suoi resti furono traslati in quella di Gaeta, città della quale divenne patrono. Quale protettore dei marinai e dei pescatori, Sant'Erasmo ha ricevuto in moltissime chiese a lui dedicate ex-voto rappresentanti salvataggi miracolosi ma le grazie da lui ottenute sono anche quelle relative al salvamento nelle tempeste della vita alle quali tutti siamo soggetti. Ma Sant'Erasmo è anche protettore dei tornitori. Il motivo è forse che gli furono estratti gli intestini con uno strumento di tortura che ricorda il tornio. Essendo stato dunque martirizzato in questo modo, è considerato anche il protettore delle malattie viscerali e delle partorienti. Rasmo o Mal di Sant'Erasmo è designato infatti nell'antico italiano il mal di ventre. Il santo fu anche invocato specialmente contro le epidemie. Il culto di Sant'Erasmo, oggi generalizzato in molte parti d'Italia, sta a dimostrare quanti miracoli egli abbia ottenuto da Dio a chi, per suo tramite, lo ha devotamente implorato. La figura del santo e il suo martirio sono stati ricordati sia nel Rinascimento che nell'Età Barocca in tutta l'Europa cristiana (Lucas Cranach, Mathias Neithard, Gothardt, soprannominato Gruenewald, Michael Pacher). In Italia è stato magistralmente rappresentato nella splendida tela che si trova nella Pinacoteca Vaticana "Il Martirio di Sant'Erasmo" del pittore Nicola Poussin, maestro del Classicismo francese. Il santo, di cui abbiamo nell'Oratorio la bella statua lignea, attribuita ad Antonio Maria Maragliano, è anche ricordato in parecchie pale d'altare del Tigullio: in cattedrale a Chiavari, nella Basilica di Rapallo e nella chiesa di San Giacomo di Corte. Inoltre a Rapallo, nel posto, dietro il chiosco della musica, dove si trovava la sede della locale Confraternita di Sant'Erasmo, vi è un altro dipinto del santo.

La Chiesa e i suoi tesori

Desta meraviglia constatare quante e come sono belle le chiese che si trovano in ogni angolo della Liguria. Sono barocche ma non mancano alcune romaniche, gotiche e neo-classiche. Nella Riviera di Levante, e in particolare nel Tigullio, l'architettura barocca, fino a poco tempo fa ingiustamente denigrata perché, in certi casi, portava all'esagerazione, è quella predominante e ammiriamo splendidi esterni non soltanto nelle grandi chiese dei centri maggiori, ma anche in quelle piccole dell'entroterra e in diversi oratori. Quando poi si entra nelle chiese si resta meravigliati dalla magnificenza, anche qui barocca, dei loro interni e sorgono spontanee due domande: «Come si può essere arrivati a tale ricchezza e come essa è stata mantenuta, nonostante le innumerevoli vicissitudini di tanti secoli?». Non ci si può sottrarre a esse neppure nella chiesa di San Giacomo di Corte e nel piccolo Oratorio di Sant'Erasmo a Santa Margherita. Le risposte sono queste: «Anche qui, come in quasi tutte le chiese della costa, marinai e pescatori hanno accantonato una parte dei loro redditi, la famosa "decima", per arricchire la chiesa» e «In ogni tempo della storia essi hanno sempre contribuito con i loro mezzi a ricostituire quanto corsari, ladri sacrileghi o governi antireligiosi hanno depredato nel corso dei secoli». Non parliamo della chiesa di San Giacomo, che non è l'oggetto di questa breve esposizione, se non per ricordare che una bella pubblicazione del dottor Davide Roscelli, edita nel 1983 da un Comitato di Corte in occasione del secondo centenario del Ritrovamento e del primo della Incoronazione della Madonna della Lettera, ne spiega, in maniera approfondita e con splendide illustrazioni, storia e arte. La chiesa di San Giacomo, dominante il mare, posta in alto vicina allo splendido palazzo che fu dei Durazzo, sembra quasi proteggere l'abitato di Corte.

Due ex voto di eccellente fattura

Il sottostante Oratorio fu costruito come cappella dai marinai di Corte su uno scoglio, detto di Sant'Elmo, lambito dal mare che dominava la loro rada quando ancora non esisteva la strada litoranea. Per arrivare da Corte alla chiesina, si passava da un sentiero sopraelevato, l'attuale via che conduce al Convento dei Cappuccini. L'Oratorio di Sant'Erasmo, Monumento Nazionale, costruito a una sola navata, per la prima volta nel 1347, ha oggi una facciata barocca, recentemente restaurata, piccola abside e sacristia ed è un gioiello fra i tanti che la religiosità del popolo - nel nostro caso marinai e pescatori - ha donato a Santa Margherita. La Confraternita si occupò, come in seguito vedremo, di mantenere l'Oratorio e di arricchirlo di monumenti di gran valore e suppellettili ricchissime che qui elenchiamo. Fra le opere più notevoli abbiamo:

• la già ricordata bella statua di Sant'Erasmo, attribuita al noto scultore in legno Antonio Maria Maragliano che, secondo alcuni, era originario di Corte;

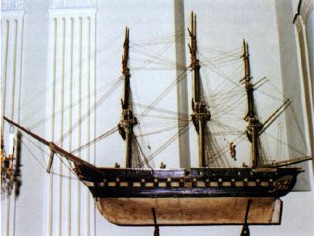

• modelli di velieri in legno costruiti a mano dai naviganti nei lunghi viaggi di mare e donati ex voto;

• pitture artistiche del quattrocento.

Crocifisso Nero

Fra gli arredi:

• ostensori, turiboli e navicelle per l'incenso, candelieri in argento di Torretta e in legno dorato;

• mazze artistiche per guidare le processioni;

• paramenti di broccato secenteschi;

• tovaglie, camici e cotte fatte a mano con pizzi, a produrre i quali erano maestre le donne di Corte;

tabarri di velluto rosso, ricamati in filigrana d'oro, per i confratelli

L'Arciconfraternita di Sant'Erasmo Le confraternite, che proliferarono in molte parti d'Europa sia prima che dopo la riforma luterana, erano delle associazioni di laici che avevano un proprio statuto, titolo, foggia speciale di abiti, insegna, e dipendevano dalle autorità ecclesiastiche per quanto concerneva il culto. Ve n'erano molte anche in Liguria e nella stessa Santa Margherita possiamo ricordare quelle di San Bernardo, che risale al 1503, della Buona Morte al 1523, della N.S. dei Sette Dolori del 1687 nonché quella di N.S. del Carmine di Nozarego nel 1724.

Queste associazioni, che non avevano solo scopi di culto ma anche di assistenza reciproca, erano sorte per iniziativa di appartenenti ai diversi mestieri praticati e prendevano normalmente il nome da un soggetto religioso. I relativi oratori, nel corso dei secoli, furono amministrati dalle rispettive pie confraternite. Nel passato vi erano molte chiese, oratori e società di mutuo soccorso intitolate a Sant'Erasmo. Ricordiamo in Liguria la parrocchia di Sant'Erasmo di Voltri e le chiesette di Nervi, Quinto al Mare, Sori e Lerici. La Confraternita di Sant'Erasmo di Corte raggruppava marinai, pescatori e validi costruttori di barche, maestri d'ascia fra i migliori del Mediterraneo. Gli scopi della Confraternita erano quelli di tutelare i suoi membri (e le loro famiglie), sottoposti ai gravi rischi del lavoro, sia in terra che in mare. Va ricordato che molti pescatori, oltre che al pesce, si dedicavano al corallo e si recavano lontano fino a raggiungere l'arcipelago greco, la Corsica, la Sicilia e l'isola di Tabarka in Tunisia, rischiando molto spesso di morire o di essere catturati dai corsari per essere ridotti in schiavitù. La Confraternita si occupava anche dei relativi riscatti e poi delle diverse manifestazioni liete e tristi dei soci, provvedeva alle vedove e agli orfani, assisteva i malati, seppelliva i morti, faceva recitare Messe di suffragio a favore di confratelli e consorelle defunti. Tutto questo in una primordiale forma di assicurazione. Essa aveva anche scopi caritativi. Prima che venisse costruita la pescheria, vi era in quel luogo un magazzino dove tenevano a mantà, una misura di rame il cui contenuto di grano veniva, in occasione di carestie, distribuito ai più poveri. La Confraternita di Sant'Erasmo risale al 1638.

Interni dell’Oratorio di Sant’Erasmo-Santa Margherita Ligure

L'Oratorio, costruito, come già abbiamo scritto, nel 1347, fu lasciato in seguito andare in rovina dalla Confraternita della Trinità di Roma, alla quale era stato aggregato.

Attilio Regolo Scarsella, lo storico di Santa Margherita che si occupò approfonditamente delle vicende di tutte le attività civili e religiose della città, ne ricorda la ricostruzione nel 1674, per merito della Confraternita. "In nome di Gesù e Maria. Questa fabbrica l'hanno fatta Fra Bernardino Rodele e, Fra Beneto da Pompilio… poveri eremiti." Nel 1682 s'iniziò a celebrarvi la prima Santa Messa festiva. Cent'anni dopo (1782), il Simulacro della Madonna della Lettera, trasportato al largo di Corte dalle correnti marine da Messina, dove era crollata la chiesa in seguito a un terremoto, fu conservato per parecchio tempo nell'Oratorio prima di venir solennemente posto nell'Altar Maggiore della chiesa di San Giacomo.

Alla fine del XVII e nel XVIII secolo, la Confraternita svolgeva anche il compito di Capitaneria di Porto della Repubblica Genovese e riscuoteva i diritti portuali; si occupava della manutenzione dell'Oratorio e dell'acquisto di oggetti sacri necessari al culto. Organizzava le processioni che rappresentavano l'orgoglio dei confratelli. Purtroppo con la Rivoluzione Francese queste tradizioni si affievolirono e l'ottocento e la prima metà del novecento furono tempi bui per l'Oratorio in quanto esso rimase chiuso, sia a causa delle rivoluzioni che delle guerre. Un personaggio benemerito nella vita dell'Oratorio è stata la signorina Angela Grosso, vulgo Angiulinna che, avendo rilevato la chiave dal canonico di san Giacomo, don Luigi Maria Carbone, morto nel 1948, nonostante avesse i suoi impegni di lavoro, si prodigò per tutta la sua vita fino al 1979 per la conservazione dei beni dell'Oratorio: arredi sacri e strutture essenziali della chiesa, che negli anni della guerra avevano subito notevoli danni. Il suo gran merito fu quello di aver lasciato, alla sua morte, spazio al gruppo giovanile che si occupò dell'Oratorio per mantenere le tradizioni religiose della Confraternita e svilupparne l'attività.

La Arciconfraternita, oggi La Confraternita di Sant'Erasmo, costituita oggi come ente morale avente scopo umanitario, caritativo e di culto, è stata rifondata nel 1968 ed è composta da un Collegio di Priori e da un Consiglio di Massari con l'assistenza spirituale del parroco di San Giacomo di Corte, don Luigi Egiziano. Essa è oggi Arciconfraternita avendo facoltà di aggregarsi altri sodalizi dello stesso titolo e scopo. Questo ente, negli ultimi trent'anni di attività, oltre ad aver ripristinato l'Oratorio dal punto di vista architettonico esterno (facciata, abside e sacristia), e interno (con il restauro degli armadi e del coro in legno, nonché dei preziosi lampadari), ha anche ricostruito l'organo nella sua sede originale, cioè sull'orchestra.

Il sagrato dell'Oratorio (Risseu)

L’organo dell’Oratorio

Inoltre ha dotato la piccola chiesa di importanti attrezzature moderne quali l'impianto elettrico generale, la soneria dell'orologio e delle campane a distesa, l'allarme contro i furti e l'apertura automatica delle finestre laterali. Ha provveduto poi, per le processioni, ad acquistare un nuovo grande crocifisso in bronzo e una nuova bandiera con l'effigie di Sant'Erasmo e ha restaurato l'arca processionale. Inoltre, nell'interno, ha rimesso a nuovo le barche antiche, ora mirabilmente esposte, e ha restaurato il Crocefisso Bianco. La Confraternita allestisce ogni Natale - opera pregevolissima - un Presepio, spesso con ambientazioni tipiche del quartiere di Corte. In gran parte, le figure in terracotta sono state artisticamente costruite e vestite dai ragazzi delle scuole e da membri della Confraternita stessa. Anche il Sepolcro del Giovedì Santo è uno fra i più belli e suggestivi della città. Un altro merito della Confraternita è stato quello di avere riordinato e sistemato l'archivio dell'Oratorio. E' chiaro che nei suoi obiettivi sono comprese anche manifestazioni culturali e musicali, realizzate anche in collaborazione con il Comune, a scopo caritativo fra le quali i concerti, utilizzando il nuovo organo di cui abbiamo poc'anzi ricordato l'installazione. La Confraternita ha inoltre organizzato un concorso canoro per le bambine della scuola elementare e uno di disegno per gli allievi delle Scuole Medie. Quest'ultimo al fine di realizzare la nuova bandiera. La presenza di ben novantaquattro bozzetti, esposti nell'Oratorio, sta a dimostrare la grande partecipazione riservata a questo genere di attività culturale.

Le attività religiose, quali organizzare le Sante Messe festive e di suffragio per i defunti ascritti e novene, sono parte integrante delle finalità dell'ente. La Novena dei Morti, per esempio, che inizia alle cinque di mattino, notte fonda alla fine d'ottobre, viene recitata con un Ufficio notturno seguendo l'antica tradizione latina dei pescatori. La Confraternita organizza anche con pompa magna, la festività del Santo Patrono e di N.S. della Pace, la cui immagine è stata donata all'Oratorio dagli emigranti di Corte nelle Americhe. Negli ultimi anni è stata ripristinata la processione in mare in occasione dell'anniversario dell'arrivo del Simulacro della Madonna della Lettera nel mare di Corte. Conclusione Con questa breve pubblicazione ci eravamo prefissi:

• di fornire qualche notizia su Sant'Erasmo del quale pochissimi conoscono la vita;

• di rendere più nota la sua piccola chiesa di Corte e le opere d'arte in essa contenute;

• di ricostruire, a sommi capi, la storia dell'Oratorio e della Confraternita di Sant'Erasmo e di evidenziarne le tradizioni.

Ci auguriamo essa possa servire particolarmente agli abitanti di Corte affinché mantengano salde quelle tradizioni che rappresentano la forza e la vitalità di un popolo e anche ai forestieri, italiani e stranieri, che, sfogliando questo opuscolo, fra le tante impressioni procurate loro dalla bellezza di Santa Margherita, possano conservarne anche alcune di Sant'Erasmo di Corte.

Riassunto Questo opuscolo riguarda una delle innumerevoli chiesine, che si trovano sparse in ogni parte della Liguria, sia marittima che montana. In questo caso si tratta di un antico Oratorio, quello di Erasmo, il santo dei marinai e dei pescatori a Corte di Santa Margherita Ligure. Erasmo, proveniente da Antiochia, città della Siria, oggi in Turchia, da una famiglia di marinai, fu un vescovo cristiano del IV secolo, martirizzato a Formia, a sud di Roma, con un tremendo supplizio, quello dell'estrazione degl'intestini con un argano. La devozione a Sant'Erasmo è diffusa soprattutto sulla costa, (a Nervi, a Quinto al Mare, a Sori, Voltri etc.) e a Santa Margherita Ligure. L'Oratorio fu qui costruito nel 1347 su uno scoglio che sorgeva sulla spiaggia e diventò la sede della omonima Confraternita che esiste da secoli. Le confraternite sono enti morali, sorti già ai tempi del Medioevo, composti da laici che hanno fini di mutua assistenza, sia materiale che spirituale. Esse hanno sempre rappresentato una forma di assicurazione per i loro membri, provvedendo alle loro necessità in caso di bisogno e occupandosi anche del culto (funzioni religiose sia in vita che in morte). Una caratteristica dell'Oratorio di Sant'Erasmo è quella di essere stata sede per molto tempo dei pescatori, oltre che tradizionali del pesce, anche del prezioso corallo che essi, insieme ai pescatori della Campania e della Sicilia, raccoglievano in lontani mari (di Corsica, della Sardegna e del nord-Africa) e commerciavano poi in Europa. Per questo motivo la piccola chiesa, dotata di campanile e sacristia, è ricca di artistiche suppellettili, (modellini di barche in legno, candelieri in argento di Torretta), sculture, quadri (quattrocenteschi) e arredi sacri di gran valore (turiboli, pissidi, navicelle per l'incenso). Si deve ai membri attuali dell'Arciconfraternita se tutto quello che riguarda l'Oratorio è tenuto nel perfetto stato in cui si trova.

Sant'Erasmo di Formia, vescovo e martire, viene festeggiato il 2 giugno.

I marinai lo venerano come patrono con il nome di Sant'Elmo.

Non deve essere confuso con San Telmo, il domenicano spagnolo San Pietro Gonzales, anch'egli invocato come protettore dei marinai.

Infatti, dopo il periodo d'oro dei pescatori di corallo che giunse fino alla Rivoluzione Francese, l'Oratorio fu nel secolo scorso trascurato. Fu merito di una brava donna di Corte, Angela Grosso, chiamata volgarmente Angiolinna se le tradizioni dell'Oratorio vennero mantenute per una buona metà del nostro secolo. Dal 1968, con l'intervento di giovani che si dedicarono anima e corpo al ripristino sia dell'esterno che dell'interno, l'Oratorio è tornato agli antichi splendori. La Confraternita allestisce per Natale uno splendido presepio che riproduce l'abitato di Corte, per il Giovedì Santo il Sepolcro che è fra i più belli delle chiese di Santa Margherita e organizza processioni in occasione delle feste. Ci auguriamo che uno sguardo su questo libricino, possa ricordare al lettore forestiero che Santa Margherita, oltre ad avere il porto turistico pieno di barche a vela e motoscafi moderni, ha ancora dei pescatori, molto legati alle tradizioni che hanno un loro bell'Oratorio, quello di Sant'Erasmo, posto proprio sopra la calata dove essi attraccano alla sera.

© La Gazzetta di Santa

L'iconografia di Sant'Erasmo in Italia

Fonti sicure attestano l’esistenza di un sant’Erasmo vescovo di Formia, martire al tempo di Diocleziano e Massimiano (303) e sepolto nella località costiera del Lazio meridionale (Formia poi Gaeta).

Di storico su di lui si sa, però, poco. La «Passio» che lo riguarda, compilata nel VI secolo, è leggendaria. Venerato nel Lazio e in Campania, è menzionato, oltre che negli antichi martirologi, anche nel Calendario marmoreo di Napoli. Nell’842, dopo che

Formia era stata distrutta dai Saraceni, le reliquie furono nascoste nella vicina Gaeta. Quando furono ritrovate, nel 917, il martire venne proclamato patrono della diocesi del Golfo. Nel 1106 Pasquale II consacrò la cattedrale di Gaeta, dedicandola alla Vergine e a sant’Erasmo. È invocato contro le epidemie e le malattie dell’intestino per il fatto che, nel martirio, gli sarebbero state strappate le viscere. I marinai lo venerano con il nome di Elmo. (Avvenire)

Di seguito riportate alcune delle immagini sacre di Sant'erasmo e statue che lo ritraggono venerate in diverse città italiane

Statua di Sant’Erasmo di Porto Ercole

Sant'Erasmo flagellato al cospetto dell'Imperatore Diocleziano

Suplizio di Sant'Erasmo

Sebastiano Ricci, Martirio di S.Erasmo, pinacoteca di Brera, Milano

Cristoforo Serra, Immacolata Concezione ed i SS.Giacomo apostolo ed Erasmo da Formia, 1670, Chiesa di S.Agostino, Cesena

Statua di Sant’Erasmo Capaci (Palermo)

Nicholas Poussin. Martirio di S.Erasmo. XVII sec.

Città del Vaticano

Alfredo BERTOLLO

Don Gerolamo DEVOTO

C.l.c. Carlo GATTI

Rapallo, Sabato 1 Agosto 2015

Ezio STARNINI, 99 ANNI, ULTIMO SUPERSTITE REX-C.SAVOIA

EZIO STARNINI

L'ultimo superstite degli equipaggi del

REX e DEL CONTE DI SAVOIA

Martedi 22 Luglio compirà 99 anni

Ezio Starnini è nato a Genova, il 22 Luglio 1916, pertanto il 22 Luglio compirà ben 99 anni. Da moltissimi anni abita a Chiavari e può ritenersi Chiavarese di adozione.

E' sicuramente l'ultimo superstite di quel tempo straordinario che fu l'era dei Transatlantici. Ha conosciuto sul REX sia il Comandante Francesco Tarabotto di Lerici che il Comandante del Conte di Savoia Antonio Lena di Riva Trigoso.

A soli 16 anni, nel 1931 imbarcò sul Giulio Cesare e quindi sul prestigioso REX il 26 settembre del 1932.

Ezio Starnini nell’ovale, dietro di lui il gigante Primo CARNERA e la squadra di pallacanestro di bordo

Il 9 Novembre del 1932 imbarca come "Piccolo di Camera" sul conte di Savoia dove vi resta ben 16 mesi. Le sue mansioni a bordo erano quelle di "ascensorista" e accompagnava i passeggeri su e giù nei meravigliosi saloni progettati dagli architetti Gino, e Mariano Coppedè. Per manovrare quegli stupendi ascensori o salottini in miniatura, come ricorda sempre Starnini, non c'erano bottoni, ma soltanto una maniglia dorata che a seconda delle posizioni portava l'ascensore ai vari piani della nave.

7 anni di militare di cui 4 anni di guerra. A Genova si diplomò ragioniere e a guerra finita svolse tale mansione per quasi quattro anni, segretario dell’Associazione “Vittime Civili di Guerra” da lui stesso fondata e altri 26 anni in una nota società petrolifera americana.

Sessantenne, rifiutando incarichi di grande responsabilità che l’azienda gli aveva proposto, va in pensione per dedicarsi decisamente alla scrittura, sua passione da sempre. Dopo alcune esperienze, all’inizio del 1979 scrive e pubblica il suo primo libro, l’autobiografico “Un Ventennio“ Editore Eil Milano. Seguono nel 1987 il romanzo storico “Fuggiasco in Valcedra”, edizioni Lanterna, ambientato nel Parmense del 1800; il 1991 il romanzo “Genova dentro” Edizioni Ecig, vincendo rispettivamente il premio letterario a Santa Margherita Ligure, decima e quindicesima edizione.

Nel 1992 il volume “Era il tempo” ottiene il primo posto nel concorso letterario “Trichiana Paese del Libro”. Nel 1998 col romanzo “l’Ingegnere utilizzato” si cimenta nel giallo ottenendo consensi. Pubblica quindi la prima edizione di “Il tassello mancante” seguito da “Il tassello giallo” e la seconda edizione di “Il tassello mancante” Edizioni Gammarò.

Ha al suo attivo una trentina di racconti e saggi sui Quaderni dell’”Agave“, Centro di Cultura in Chiavari, di cui è socio fondatore.

Quale appassionato narratore e saggista è noto, ma ora è veramente un inedito romanzo ritrovare Starnini nonostante qualche "acciacco", ancora in buona salute, perchè a 99 primavere pensiamo sia senza alcun dubbio l'unico superstite degli equipaggi delle navi di quell’epoca irripetibile. Vive a Chiavari, in un bell'appartamento di Corso Italia appunto insieme alla sua gentile Signora Flora dove hanno trascorso ben oltre 40 degli oltre 70 anni di felicissima unione matrimoniale.

A Ezio Starnini gli Auguri più sinceri del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta dove è ricordato accanto ai modelli del Rex e del Conte di Savoia dove lui .... c'era !

" VISSUTO D'EPOCA SUL CONTE DI SAVOIA"

DOPO OLTRE 80 ANNI SVELATO IL MISTERO DELLA FALLA NEL SUO VIAGGIO INAUGURALE.

Un giorno Ezio Starnini scrive una lettera al sottoscritto.

Chiavari, 17.11.2012

Carissimo Ernani, Mentre ti ringrazio per avermi menzionato durante l'interessante e riuscitissima manifestazione al Caffè Defilla sull'affondamento della ROMA, mi permetto passare dal fattore Marinaresco Militare a quello Mercantile, inviandoti, per la lettura, il racconto di un mio, "vissuto d'epoca" sul CONTE DI SAVOIA.

Ti saluto cordialmente.

Ezio Starnini

Starnini mentre contempla i modelli del REX e del CONTE DI SAVOIA conservati al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari. In entrambi vi effettuò il viaggio inaugurale.

Nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, osservo interessato i modelli in scala di due grandi transatlantici: il REX e il CONTE DI SAVOIA. Noto in essi la perfetta riproduzione dei particolari: l'armamento, Ie verande, il sun-deck, gli arredi esterni nella loro stupenda minuziosità, gli ampi oblò a finestra del Ponte A ... il Salone Colonna! Ed eccomi, a novantasei anni, avulso dalla realtà e riprovare, con emozione crescente, un episodio nel mio "vissuto d'epoca": groom sedicenne, ascensorista a bordo del Conte di Savoia in rotta verso New York. Vengo svegliato a notte fonda dal Capitan d'Arme che, sbrigativo, con due marinai di coperta mi sloggia dal letto, mi allontana in malo modo e si appropria del materasso.

Al mio sbalordito e ritroso : "Ehi.., che fate?.,, Perche?", risponde brusco: "Una falla nella murata di babordo; imbarca acqua e bisogna tamponarla. Tu porta l'ascensore del Ponte A, su, al Salone Colonna. Stai pronto e zitto." Burbero come quando era entrato, seguendo i marinai con l'ingombro esce dalla cabina senz'altro aggiungere. Sconcentrato, mi domando perche proprio il mio materasso, e non ..... la risposta mi viene spontanea: occorre, subito, un ascensorista e un materasso? Eccoli pronti, l'uno e l'altro contemporaneamente; nel bisogno la praticità è preziosa! Mi vesto in fretta, mentre nel cervello in subbuglio i pensieri si accalcano: una falla? Quanto sotto: se imbarca ?... e in pieno Gulf Stream ! II silenzio delle macchine mi dice che la nave è ferma. Ragiono. Per niente impaurito, salgo agile per conosciute scale e corridoi, raggiungo presto l'ascensore del Ponte A e lo porto su, al Salone Colonna, meraviglia d'arte e vanto della Classe di lusso della nave.

Entro ed osservo stranito la scena nella luce abbassata del vasto locale, il Comandante Lena, il Primo Ufficiale e un Terzo, il capo allogi - mio diretto superiore - due garzoni di sala, sono sporti dalla finestre sulla murata, gli splendidi tendaggi arrotolati, poltrone dorate spinte altrove, il prezioso tappeto parzialmente ripiegato .... disordine.

Trovo spazio, mi sporgo sull'immensità buia e corro con gli occhi nella

luce incrociata di due fari puntati sulla murata, in basso, all'altezza del Ponte C in corrispondenza verticale con Ie finestre dove si trovano il Comandante e il Primo Ufficiale.

Dal portello aperto sul bagagliaio in quella precaria luminosità, esce

lento un tavolone grezzamente squadrato, col mio materasso inchiavardato: il tampone. legato a dei cavi, scorre in basso a piccoli strappi accompagnato dalla luce dei fari; scende giu fino al pelo dell'acqua: acqua per fortuna non molto agitata, ma sempre mare dell'Oceano Atlantico, nel pieno della corrente ascensionale del Golfo, non lontano dalla punta Nord del famigerato "triangolo delle Bermude". Nella chiazza di luce, calato con una robusta cima al petto, appare un uomo. Egli si agguanta al tampone, ad ampi gesti verso l'alto ne coordina la posizione, quindi, saldamente aggrappato al pesante aggeggio, affonda, scompare.

I fari battono il mare, ma la luce non mostra l'uomo faticare, privo del respiro, nell''opera viva della nave; non penetra I'agitata compattezza marina. Un paio di metri sotto il livello, in apnea, nell'acqua gelida e irrequieta, I'uomo farà una cosa straordinaria:

profittando del vorticare del gorgo, ma pure temendone la forza attrattiva, fara scorrere sul corpo grinzoso della nave, il grosso, riluttante e mobile "tampone sulla falla"; col residuo delle forze fisiche e del respiro, cercherà di sistemarlo al meglio sullo squarcio dai margini sghembi e taglienti, fra gli impeti del gorgo, quindi risalirà all'aria, stremato, ma conscio che nell'interno della nave, cessatoil pericoloso afflusso, la falla verrà chiusa, con travi e cemento a presa rapida mentre il tampone si staccherà portando il materassino galleggiante fra le correnti del Gulf Stream.

Teso quasi allo spasimo, fisso con gli occhi sbarrati la macchia di luce sul mare che copre I'uomo da troppo tempo: minuti, ma quanti? II tempo scorre lento e I'ansia .... Un improvviso rigurgito su quella superficie agitata, è il segno che la falla e finalmente otturata; ma il breve sollievo non sminuisce l'ansia: l'uomo ??.... Egli affiora nel

ribollio dell'acqua, la testa ..... respira; la corda al petto si tende ed egli è issato velocemente nel ventre della nave, giusto da dove ne era uscito per I'arduo compito.

II Comandante si erge lento, sul suo volto un sorriso fugace lascia il posto al consueto tono di fermezza; dalle labbra semiserrate, un "bravo" appena si ode.

Affiancato dal Primo Ufficiale sollecito e sorridente e da tutti seguito, s'avvia spedito all'uscita - che io ho appena oltrepassato - senza fermarsi, con voce chiara scandisce:

"Domattina, quassù deve essere tutto in perfetto ordine. Ora scendiamo nel bagagliaio del Ponte C. Stringero' la mano ad un mio eroico marinaio."

Di quell'uomo, del marinaio Gennaro Amatruda divenni amico allorchè, stringendogli anch'io la mano, ebbi modo di raccontargli Ie mie ansie. Modestamente, come semplice e modesto egli stesso era, sorridendo mi disse: "Embè... guagliò, quando c'e da fare si fa. Non te lo scordare". Ed io, come questo racconto verità lo dimostra, ancora ricordo.

Ezio Starnini

Nota: La perfetta corrispondenza dell'episodio raccontato da Starnini si trova su internet "su Wikipedia - Enciclopedia libera" - CONTE DI SAVOIA (TRANSATLANTICO).

Nei vari capitoli della sua storia ad un certo punto troviamo queste frasi.

CONTE DI SAVOIA (TRANSATLANTICO)

STORIA

Varato il 28 ottobre 1931 dalla principessa Maria José del Belgio, in seguito regina d'Italia, il Conte di Savoia fece il suo viaggio inaugurale da Genova a New York il 30 novembre 1932.

Il viaggio divenne quasi un disastro quando una valvola di sicurezza nella sala macchine esplose, squarciando lo scafo nell'opera viva. Per evitare l'affondamento un eroico e audace marinaio, Gennaro Amatruda di 45 anni si fece calare fuori bordo e tamponò la falla con travi e cemento a presa rapida in modo da poter arrivare a New York per provvedere in cantiere alle riparazioni.

Nota dell'Autore:

EZIO STARNINI ha descritto ciò che ha visto e ciò che lo riguardava, cioè la sottrazione del suo materasso che è servito, così si chiama in termine marinaresco da "PAGLIETTO TURAFALLE".

Naturalmente, per chi ha navigato o conosce le navi, può solo sorridere, quando si afferma che l'eroico marinaio GENNARO AMATRUDA, tamponò la falla con travi e cemento a presa rapida.

Sarebbe stato impossibile, da fuori bordo, immergersi nell'acqua dell'Oceano e tamponare la falla in quel modo.

Sicuramente le cose si svolsero così:

Il materasso di Starnini e le tavole, trasformate in un "Paglietto" di notevoli dimensioni furono calate "ESTERNAMENTE" allo scafo della nave in corrispondenza della falla.

In pratica si costruì un grande "PAGLIETTO" e il materasso era certamente legato con delle tavole e a sua volta, il tutto, era legato con delle cime per facilitarne la guida e la messa in posizione del "paglietto".

All'interno, in corrispondenza della falla quando l'acqua in entrata è stata quasi eliminata o notevolmente diminuita di intensità, si è provveduto a "TAMPONARE LA FALLA CON CEMENTO E TAVOLE". Al cemento, sicuramente sarà stato aggiunta della soda per accelerarne l'indurimento. Questa è stata la vera operazione credibile e completa altrimenti non può aver senso "infagottare" di cemento l'esterno dello scafo con "cemento e tavole". Con la successiva ripresa della navigazione a 25/27 nodi di velocità, sarebbe stato impossibile mantenere la riparazione se effettuata dall'esterno (come afferma Vikipedia) il che, era tecnicamente impossibile da eseguire.

E comunque per terminare citiamo il "Muzemal", che spiega che cosa è il "Paglietto Turafalle" di una volta.

A bordo dei vecchi bastimenti veniva preparato anche il paglietto turafalle. Questo era costituito da un pezzo di grossa tela olona lardata o da un fitto intreccio di filacce di vecchio cavo, che veniva anch'esso lardato. Ai quattro angoli del paglietto venivano assicurati dei lunghi cavi, che servivano a guidarlo e assicurarlo fuoribordo perché ostruisse una falla, riducendo notevolmente la quantità d'acqua imbarcata e consentendo l'intervento di riparazione dall'interno dello scafo. Il Muzemal.

Cristina Anastasi e Carlo Gatti sul palco di Lerici

Fine di Luglio del 2013 - Ciassa di Barchi o Piazza dei Pescatori. Ezio Starnini ha appena compiuto 97 anni. Eppure sta aiutando ad alzare il gran pavese ! Lascio a voi lettori ogni commento su questa straordinaria persona.

Ernani ANDREATTA

Rapallo, 20 Luglio 2015

LE BELLEZZE E LA STORIA DEL NOSTRO MARE

LE BELLEZZE E LA STORIA DEL NOSTRO MARE

In quel lontano periodo il sub Giancarlo Boaretto (a destra nella foto) si trovava impegnato nei fondali della nordica Tromsø (Norvegia)

Quando si parla di mare, che si sia stati dei naviganti, pescatori, sub dilettanti o professionisti, apneisti, insomma chi ha vissuto il mare sopra o sotto, si ricorda immediatamente le cose che hanno colpito e affascinato maggiormente come se fosse passato solo un giorno; anche se in realtà possono esser passati degli anni.

Quando si mette la testa sotto quel fluido bagnato e molto più denso dell’aria ci si rende conto che si è entrati nel regno di Nettuno; si ha la sensazione di volare in un altro mondo, una flora e una fauna inaspettata, un mondo inatteso e affascinante dove fino a una decina di metri sotto il livello del mare i colori di ciò che si guarda restano inalterati e iniziano a sfumare in tonalità che vanno dall’azzurro al blu a breve distanza da noi.

Ma attenzione, questo “regno” molto affascinante impone le sue regole e sono ferree; occorrono molte precauzioni, prudenza e conoscenze tecniche approfondite, seguite da uno stile di vita idoneo e soprattutto: va rispettato.

IL CORALLO

Nel Golfo del Tigullio una delle attività più antiche è stata la pesca del corallo e ne parlavano già nel II secolo d.C. e anche nel XIV secolo da Fazio degli Uberti, si utilizzavano le “coralline” barche a vela molto robuste con l’equipaggio composto da 6/8 persone.

Gozzo Ligure "corallino"

Per la pesca si utilizzava un marchingegno composto da due grandi legni incrociati e zavorrati al centro, ai vertici dei bracci che si formavano dall’incrocio dei legni venivano applicate delle reti di un paio di metri ciascuna, venivano fatte sprofondare sul fondale e poi trainate con l’aiuto del vento; le reti del marchingegno strisciando sul fondo incocciavano i rami di corallo e li stappavano tenendoli incastrati nelle maglie.

La tecnica di per sé funzionava, ma con l’andare degli anni , o meglio, dei secoli di razzia dai fondali del Tigullio il corallo è praticamente sparito; da li i “corallari” hanno dovuto spostarsi verso la Corsica, la Sardegna, fino alle coste della Tunisia e Algeria e famosa è l’isola di Tabarca che divenne il punto d’approdo dei pescatori di corallo.

I coralli rossi, tipici del Mediterraneo sono colonie di microscopici polpi che si nutrono di plancton allungando i tentacoli estroflettendoli dallo scheletro che è ricoperto da una sottile pellicina che quando è raschiata via scopre il colore rosso sangue della struttura vera e propria del corallo; questo ha una crescita lentissima, si parla di decine di anni per raggiungere l’altezza di un centimetro e perciò quello fotografato sul palmo della mano non dovrebbe aver vissuto meno di cinquant’anni.

Nello stemma di Santa Margherita Ligure è raffigurato un ramo di corallo e alcuni fortunati ne trovano ancora in qualche anfratto ma ad una profondità di almeno settanta metri, e si limitano ad osservare gli esemplari rimasti, qualche volta fotografandoli ma non dicendo mai dove li hanno trovati.

Giancarlo BOARETTO

Rapallo, Sabato 18 luglio 2015

LE AVVENTURE DI BENEDETTO DONATI

LE AVVENTURE DI BENEDETTO DONATI

“... Tutte le passioni tempestose dell'umanità quando era giovane, l'amore della rapina e l'amore della gloria, l'amore dell'avventura e l'amore del pericolo, insieme con il grande amore dell'ignoto e i vasti sogni di dominio e di potenza, sono passati come immagini riflesse in uno specchio, senza lasciare alcun segno sulla faccia misteriosa del mare. Impenetrabile e senza cuore, il mare non ha dato nulla di se stesso a coloro che ne hanno corteggiato i precari favori ...” - JOSEPH CONRAD

Benedetto Donati, (nelle foto) nato a S. Ambrogio di Zoagli e rapallese per il tempo che visse, nacque sugli scogli della Riviera di Levante nel 1916, durante la Prima guerra mondiale. Il mondo d’allora offriva solo doni di natura e fin da piccolo aveva l’unica visione del mondo che il Tigullio poteva offrirgli: una cornice di colline verdi che si chiudevano ad anfiteatro alle sue spalle. Ma al di là di quella cresta sinuosa per lui c’era il nulla. Si girava a guardarla soltanto quando neri nuvoloni carichi di pioggia salivano da scirocco per darle una lavata...

Il mare che aveva davanti agli occhi lo attraeva e lo ammaliava come il canto di una sirena. Benedetto era e si sentiva libero come un delfino che giocava con le onde sotto il tagliamare delle navi, nuotava veloce, volteggiava per aria e poi spariva per sfidare il mare aperto verso l’ignoto ad inseguire i suoi sogni oltre l’orizzonte. Figlio di una divinità marina irrazionale era dominato dall’istinto puro, da quella forza che sentiva dentro e che cercò invano di trattenere per tutta la vita.

Benedetto ignorava Conrad, ma il grande scrittore polacco conosceva bene questi rari figli del mare, duri ma generosi, ansiosi e romantici dal carattere talvolta aspro ma sincero. Spesso diceva a suo figlio Roberto, Comandante di navi, “per essere dei buoni marinai non serve essere letterati, ma umili e timorati del dio-mare, occorre piegarsi alle tempeste senza rinunciare alla propria dignità; indietreggiare o “puggiare” per poi avanzare, non significa vigliaccheria, ma saggezza”.

Benedetto cresceva in fretta. Abbronzato tutto l’anno, era diventato un bel ragazzo, alto e atletico. In inverno studiava aspettando l’estate. Le automobili straniere lo attraevano per la raffinata eleganza e le ragazze d’oltralpe per l’emancipazione senza ipocrisie. Si sentiva un “europeo” ante litteram. Amava usare alcune infallibili frasi in francese e inglese per scardinare quei cuori che lui sapeva conquistare con le canzoni italiane e gli scorci panoramici della Riviera. Cresceva ed imparava i trucchi dello “squalo del Tigullio”, amava ed era amato senza pregiudizi e senza frontiere.

Benedetto aveva i piedi per terra e sapeva fin da ragazzo come guadagnarsi da vivere. Aveva il mare “dentro”, molti sogni nel cassetto, ma anche un’autentica passione: i motori. Li smontava e li rimontava accuratamente ridandogli vita per sentirli rombare in tutta la loro potenza.

Era il suo pane, un pane duro che portò nello zaino durante il suo pellegrinaggio di uomo di mondo. L’officina era diventata il suo regno e ben presto cilindri, pistoni, cinghie e candele non ebbero più segreti per lui. La sua specialità erano i motori marini, sia quelli veloci dei motoscafi dei ricchi sia quelli dei pescherecci, più lenti nelle mani di quei poveri cristi che partivano di notte e dovevano sempre girare per poter tornare a casa quando la stiva era piena. A poco a poco si fece largo nel vortice della vita quotidiana ed il suo nome era sempre più richiesto sui moli della Riviera. Acquistava vecchi motori, li rigenerava e li rimontava su imbarcazioni per chi di meglio non poteva permettersi.

La sua storia personale sta per voltar pagina. A 20 anni compiuti é arruolato presso il C.R.E.M. di Spezia e 15 giorni dopo imbarca sulla R.Nave CAMPANIA per il corso M.A.

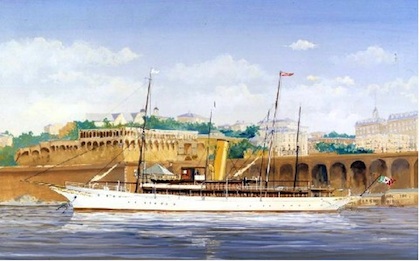

L’incrociatore leggero RN Campania in movimento

Il 15 Luglio 1937 viene trasferito a Pola per imbarcare sul Ct. “QUINTINO SELLA” ed é inviato a Portolago in Egeo. Visti i suoi requisiti di valente meccanico, viene promosso Motorista A. Scelto.

Il Quintino Sella fotografato all’ancora negli anni ‘30

Il 5 marzo 1938 Benedetto sbarca a Brindisi e lo stesso giorno viene trasferito alla “Difesa” – Brindisi, Comando Militare Marittimo "Brindisi" (Brindisi) - 5^ Legione Milizia Artiglieria Marittima Territoriale (Bari) - Il 20 marzo 1938 viene trasferito all’Ufficio Circondariale di Molfetta. Il 2 maggio 1938 viene trasferito al Compamare di Bari, dove l’1 ottobre viene promosso Sottocapo M.A.

A Bari, storica e importante città portuale del basso Adriatico, Benedetto conosce Apollonia. Un colpo di fulmine, complici l’ansia e la paura di perdersi nei venti di guerra, decidono di sposarsi. Il loro primo frutto si chiama Roberto che nasce il 22 aprile 1942.

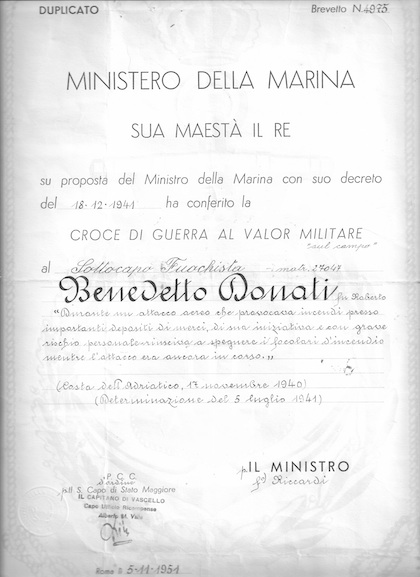

In seguito ai bombardamenti del 17.11.1940 Benedetto Donati viene decorato con la Croce di Guerra al V.M. su Azione di Guerra.

Tuttavia, per un puro gioco del destino, Benedetto si ritrovò come “prigioniero di guerra” degli inglesi anche durante il secondo, ancor più disastroso, bombardamento di Bari il 2 dicembre 1943.

A questo punto della storia inseriamo la rievocazione del “BOMBARDAMENTO DI BARI” curato dallo storico Francesco Bucca. La lettura del brano ci dà la reale consapevolezza sia dell’immane tragedia che costò migliaia tra morti e feriti per opera di bombe molto particolari, sia per comprendere lo strascico che tali esalazioni ebbero in seguito sul fisico di tanti innocenti, tra cui Benedetto.

UN PO' DI STORIA

A cura di Francesco BUCCA

BOMBARDAMENTO DI BARI : 2 Dicembre 1943

Il bombardamento del porto di Bari avvenne il 2 Dicembre 1943, a circa 3 mesi dalla resa dell’Italia agli Alleati (8 Settembre 1943) e poco tempo dopo la successiva dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania (13 Ottobre 1943).

Per le sue conseguenze e il numero delle navi alleate affondate da parte dei bombardieri tedeschi fu il maggior incidente di guerra chimica avvenuto durante la II Guerra Mondiale e fu soprannominato a ragione la “Pearl Habour del Mediterraneo” o “seconda Pearl Harbour”, in quanto, a fronte della perdita di solamente 2 bombardieri tedeschi, complessivamente 17 navi da carico alleate con più di 38.000 tonnellate di merci furono affondate e altre 8 seriamente danneggiate e il porto di Bari rimase chiuso per 3 settimane a causa dei relitti , ritardando non poco l’offensiva degli Alleati verso il Centro Italia a causa della mancanza di rifornimenti e consentendo ai tedeschi di attestarsi lungo la linea Gustav.

Il porto di Bari fu ripristinato alla piena operatività soltanto nel Febbraio 1944.

In effetti fu l’attacco aereo più distruttivo subito dagli Alleati dopo quello giapponese del 7 Dicembre 1941.

Ciò senza citare i gravissimi danni derivati alla città dai bombardamenti in se e soprattutto dallo scoppio delle bombe all’iprite trasportate dalla nave da carico americana tipo Liberty JOHN HARVEY (2000 bombe tipo M 47 per 91 tonnellate) e relativa fuoriuscita di sostanze tossiche, che causarono più di 1000 vittime tra militari e civili .

Il 2 Dicembre più di 40 navi da carico battenti bandiera americana, inglese, polacca, norvegese, olandese e italiana si trovavano nel porto di Bari.

Il porto di Bari era stato intenzionalmente risparmiato dai bombardamenti americani in quanto considerato strategico ai fini dell’approvvigionamento dei rifornimenti per le armate alleate che avrebbero dovuto risalire l’Italia e minacciare i confini meridionali della Germania ed a Bari erano tra l’altro anche stati creati diversi ospedali per la cura dei feriti al fronte.

Nella notte del 2 Dicembre il porto di Bari era completamente illuminato e stava lavorando a piena capacità per accelerare lo scarico dei rifornimenti destinati ad alimentare il fronte.

Gli Alleati infatti non si attendevano un attacco aereo e non nutrivano alcun dubbio sulla sicurezza del porto, tanto che l’avvistamento nei giorni precedenti di ricognitori tedeschi, il bombardamento di Napoli di fine Novembre e quello successivo di Manfredonia non avevano suggerito alcun provvedimento, neppure quello di decidere l’oscuramento delle luci del porto e di almeno una parte delle luci della città contigua al porto stesso.

Lo stesso 2 Dicembre era appena arrivato un convoglio proveniente dal Nord Africa e dagli Stati Uniti, senza però che esistesse la possibilità di scaricare le navi se non dopo molti giorni di attesa.

La nave tipo Liberty John Harvey

Tra le unità in porto, vi era anche, come detto, la Liberty americana JOHN HARVEY al comando del capitano Elwin Knowles, che trasportava segretissimamente 2000 bombe all’iprite, oltre ad altro materiale esplosivo, principalmente bombe d’aereo destinate alla 15.ma Air Force statunitense stanziata a Manfredonia incaricata dei bombardamenti strategici sulla Germania del sud, ed era attraccata vicino all’estremità del molo di Levante del porto.

Era arrivata il 28 Novembre e attendeva da 5 giorni di essere scaricata del suo pericolosissimo contenuto, che non era stata rapidamente sbarcato anche a causa della sua segretezza, che aveva rallentato il passaggio delle informazioni tra il comandante statunitense e le autorità portuali inglesi.

Bari - Bombe all’IPRITE recuperate

L’iprite, detto anche “gas mostarda”, era stata ampiamente utilizzata durante la Prima GM sul fronte francese e poi bandita dal trattato di Versailles del 1922, era stata trasportata solamente per essere utilizzata come atto di ritorsione ad un eventuale attacco chimico da parte tedesca alle forze alleate e in ultima analisi come deterrente. Fonti di intelligence alleate, infatti, sin dal Luglio 1943 avevano iniziato a inviare rapporti sul suo possibile uso da parte tedesca ed in effetti depositi di armi chimiche furono successivamente ritrovati in Italia.

L’iprite ancora, comunemente denominata gas, è un agente chimico vescicante con forte odore che ricorda l’aglio e si presenta allo stato liquido e non gassoso e costituisce un aggressivo chimico che può essere nebulizzato. Il termine gas è quindi improprio e il suo uso costituisce una concessione al linguaggio comune. Inoltre l’iprite è un liquido oleoso con effetto quindi più persistente rispetto agli aggressivi chimici aeriformi come ad es. il fosgene.

L’iprite risulta dunque molto pericolosa ad essere trattata e gassifica facilmente in quantità tali da produrre pericolosissimi aumenti di pressione nei contenitori delle bombe in cui viene conservata.

La sua conservazione e trattamento è quindi estremamente delicata.

Al tempo della Seconda GM, le bombe erano lunghe poco più di 1,2 metri, con un diametro di 20 cm e contenevano da 30 a 32 kg di iprite, sufficienti a contaminare un’area di 40 m. di diametro.

L’attacco aereo tedesco fu fissato per i primi giorni di Dicembre in quanto la luna crescente avrebbe consentito una sufficiente visibilità ai piloti, ma reso meno individuabili gli aeroplani.

Il giorno propizio si verificò il 2 Dicembre, quando un ricognitore Messerschmitt Me 210 tedesco, volando ad alta quota fotografò nel porto di Bari oltre 40 navi ancorate, molte facenti parte del convoglio appena arrivato.

Fu quindi immediatamente presa la decisione di attaccare.

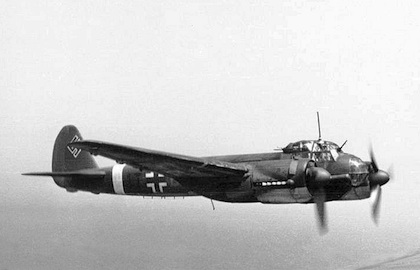

Junker Ju 88

Al comandi del generale Wolfram von Richthfen, parteciparono all’attacco 105 velivoli, per lo più Junkers Ju 88, provenienti dagli aeroporti del Nord Italia e anche dalla Jugoslavia e Grecia.

Erano tutti armati con motobombe FFF ( dall’iniziale dei cognomi dei progettisti italiani tenente colonnello Prospero Ferri, capo disegnatore Filpa e colonnello Amedeo Fiore ), che costituivano una variante del siluro elettrico, ovvero una volta lanciate da quote comprese tra 500 e 4000 m., un paracadute ne frenava la caduta fino all’impatto con l’acqua, poi spinte da un motore elettrico iniziavano a navigare con una traiettoria a spirale a circa 12 nodi fino all’impatto con il bersaglio o al termine dell’autonomia , che era di circa 30 min.

Gli aerei volarono a bassissima quota per non essere intercettati dal radar alleato (che comunque quella notte era fuori servizio).

17 aerei per motivi tecnici dovettero abbandonare la missione, per cui solamente 88 aerei parteciparono all’azione.

Alle 19,30 iniziò il massiccio bombardamento. L’attacco fu una completa sorpresa e ciò fece si che il bombardamento potesse avvenire con grande precisione.

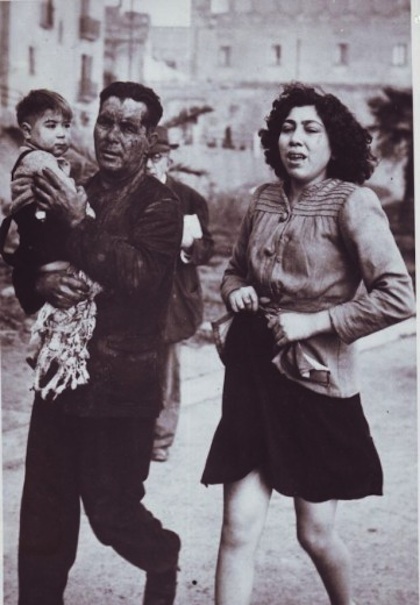

Seguono alcune immagini del Bombardamento di Bari

Le bombe caddero sulle navi, che affondarono rapidamente ormeggiate alla banchina, mentre quelle che trasportavano munizioni saltarono in aria, provocando danni ingentissimi. Si incendiarono pure le condutture di benzina sulle banchine, rendendo le acque del porto un mare di fiamme che distruggeva anche le altre navi non danneggiate.

Fu colpita anche la JOHN HARVEY con le sue 91 ton. di bombe all’iprite. Molte esplosero direttamente sul posto, mentre altre furono scagliate lontano in modo tale che il loro contenuto tossico venne disseminato per largo raggio.

Inizialmente il vento soffiava in direzione opposta alla città, in modo tale da agevolare la popolazione, ma successivamente cambiò direzione e i fumi tossici investirono direttamente gli abitanti e i militari.

Poiché il carico di iprite era segretissimo, nessuno ne conosceva l’esistenza e quindi anche i medici degli ospedali a cui man mano affluivano i feriti (solo i militari, in quanto i civili erano rimandati indietro per mancanza di posto), non essendone al corrente, non furono in grado di istituire subito terapie idonee , diagnosticando spesso congiuntiviti o dermatiti.

Solo dopo 3 giorni, quando la presenza dell’iprite fu scoperta, anche se non formalmente resa pubblica, pur con grandissimo riserbo, i feriti iniziarono ad essere trattati adeguatamente con terapia a base di sulfamidici.