SETTANTA VOLTE SETTE

SETTANTA VOLTE SETTE

Quante volte, Signore,

ti ho evitato, ignorato, trascurato, scartato?

Non ti ho riconosciuto nella fisarmonica stonata

nel tremulo bicchiere di plastica

agitato sotto i miei occhi.

Infastidita ho voltato il capo dall’altra parte.

E Tu sei rimasto ancora una volta solo

nella moltitudine degli indifferenti

scocciati

e la parola FAME non vibra echi.

Dov’è finito il buon samaritano?

Passano solo dottori della legge e della finanza

Non c’è il Cireneo,

solo Pilato sopravvive.

Sono ancora in tempo, o Signore,

per ricevere misericordia

come il figliol prodigo

o sarò da Te vomitata

per la mia tiepidezza?

Ada BOTTINI

Rapallo, Lunedì 4 Maggio 2015

"PIPPO" VENIVA DAL MARE...

"PIPPO” VENIVA DAL MARE....

Dopo l’8 settembre 1943, tutti i presidi militari costieri della nostra regione: batterie di cannoni navali ed antiaerei, casematte, tobruk ed altri impianti costieri per le telecomunicazioni, caddero nelle mani dei tedeschi. Erano tempi duri: i tedeschi, incazzati, arretravano dalla LINEA GOTICA sotto la spinta dell’avanzata alleata da Sud e facevano scempio di partigiani e di chi li appoggiava (S.Anna di Stazzema, Marzabotto ecc..). Le scorribande notturne di PIPPO ci costringevano ad abbandonare le nostre case e a riparare tra gli uliveti dietro il costone di S.Agostino. Di giorno gli occhi dei nostri genitori scrutavano l’antico molo di Langano per capire, dai concitati movimenti dei marinai tedeschi, se la motozattera di turno era in partenza dopo il tramonto con un carico bellico destinato al fronte, oltre lo spezzino. L’uscita dell’unità militare dal porticciolo di Rapallo metteva in allarme PIPPO che decollava immediatamente dalla Corsica e, grazie al suo moderno impianto radar, era in grado d’intercettarla, dirottarla o distruggerla. A missione conclusa, PIPPO si concedeva sempre una piccola distrazione: proveniente dal mare, faceva qualche ampio giro sull’abitato, scaricava le restanti bombe, seminava terrore e scompiglio tra la nostra gente e poi rientrava “leggero” alla base.

Buona parte di queste motozattere erano state costruite a Riva Trigoso. Definite I MULI DEL MARE, avevano un portellone di prora come gli attuali traghetti, potevano trasportare due carri armati nelle due stive a cielo aperto, provviste e armi di ogni genere, erano adatte anche alla posa di mine, al trasporto di materiale per la costruzione delle difese costiere, ma potevano anche supportare missioni dietro le linee nemiche oppure trasportare truppe o prigionieri di guerra. La loro versatilità aveva qualche limite: non sopportavano le mareggiate perché avevano la chiglia piatta per poter approdare ovunque; avevano una velocità di circa 10 nodi che li rendeva vulnerabili agli attacchi dei sommergibili e degli aerei Alleati. Le motozattere navigavano sottocosta mantenendosi nel raggio d’azione dell’artiglieria antisbarco dislocata nei punti strategici con maggiore visibilità.

I MULI DEL MARE furono protagonisti e vittime in tutti teatri italiani di guerra. Soltanto nei nostri fondali tra Santa Margherita e Portofino, giacciono due relitti di queste imbarcazioni a testimonianza della cruenta caccia data loro dall’aviazione Alleata. Si tratta delle motozattere del tipo MFP-A e MZ-748.

MZ 774 - tipo MZ, seconda serie - Dislocamento: 278 tonnellate - Velocità: 10 nodi – Lunghezza 47 metri - Larghezza 6,5 metri - Equipaggio: 14 - Armamento: 1 pezzo da 76/40, 2 da 20/70 - Nota: unità adatta al trasporto di carri armati; stiva più alta e portellone rinforzato - Da Navi e Relitti tra il promontorio di Portofino e Punta Mesco - di Emilo Carta

Ora ci occupiamo di un terzo relitto di motozattera che ebbe un epilogo un po’ diverso. Questa testimonianza l’abbiamo scoperta di recente sul libro: “I GATTI ROSSI” di Edoardo Torre – Una storia vera sullo sfondo del Tigullio – Edizioni INTERNOS.

Lo scenario ruota intorno al “potente” Cannone delle Grazie presidiato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943. I due fratelli Edo e Gio di 11 e 12 anni si guadagnarono una certa notorietà a Chiavari per essersi “inventati”, con molto coraggio e fantasia, un lavoro redditizio in quel periodo di fame nera, mentre il loro padre era in guerra nel Mar Egeo. I due ragazzini trasportavano, più volte al giorno, una “cariola” carica di fusti d’acqua di mare. Lo sforzo che dovevano compiere era notevole, se si pensa che dal livello del mare risalivano la collina fino al Santuario delle Grazie dove abitavano, per consegnare il carico di circa 80 kg ad una contadina che ne ricavava il richiestissimo sale.

... Allora, Edo e Gio, prendevano posto, comodamente seduti, fronte mare per godersi lo spettacolo. “Chissà se passeranno le bettoline” commentavano i due attenti al più piccolo suono... Quella notte il mare era una tavola, sembrava di cristallo ed il raggio della luna specchiato nell’acqua, si muoveva ed ondulava lentamente. Ad un tratto si udì distintamente provenire dal mare il ronzio cupo di motori. Un ton ton cadenzato, ovattato, ma inconfondibile. “Sono loro, stanno arrivando” dissero i due. Le bettoline solitamente navigavano lente, sotto costa, a poca distanza dal litorale, per tentare di eludere gli aerei che davano loro la caccia continuamente..... Il raggio della luna inondò il tratto di mare davanti a loro mentre una piccola imbarcazione scura stava attraversando fiduciosa quella sciabolata di luce. Quand’ecco, con fragore violentissimo, come un turbine impetuoso sorto dal nulla, un caccia sorvolò le loro teste avventandosi sulla piccola navetta e inondandola di proiettili fiammeggianti sputati dalle sue ali. Edo e Gio fecero un salto sulle loro sedie e, sbalorditi, si chiesero: “Ma da dove é uscito quello?”. La piccola imbarcazione annaspò, cercò di difendersi sparando all’impazzata verso l’alto in tutte le direzioni. Mille fuochi traccianti squarciarono la notte. Il caccia fece un largo giro, poi si scagliò nuovamente sulla preda oramai in fiamme. Edo e Gio videro chiaramente i poveri marinai gettarsi in acqua per guadagnare la riva, mentre sulla loro nave parte delle munizioni stavano esplodendo. La bettolina si arenò sulla spiaggia vicino alla grande colonia: per tutta la notte si udirono i botti. Il suo relitto, irriconoscibile ed arrugginito, per parecchio tempo sulla riva come testimonianza di una terribile notte di luna piena.

La planimetria di Amedeo Devoto mostra le strutture costruite dalla Todt a levante della Colonia Fara a Chiavari. A sinistra, il massiccio “muro antisbarco” quasi toccato dal “RELITTO DI UNA MOTOZATTERA TEDESCA” arenata sulla spiaggia in seguito ad un attacco aereo del famigerato “PIPPO”. (Archivio Ernani Andreatta)

* * *

Il racconto riportato si riferisce proprio alla motozattera partita da Rapallo, carica di vettovaglie e armi destinate al fronte tedesco della Garfagnana, ma fu intercettata da PIPPO che la mitragliò fino a farla arenare all’estrema periferia del ponente chiavarese.

PIPPO faceva paura perché aveva il RADAR ed era dotato di altri strumenti per il volo notturno.

Ecco chi era PIPPO: De Havilland DH98 - Mosquito

Di questi Mosquito Squadrons dislocati in Corsica, ne venivano impiegati una cinquantina per notte, sia per logorare le difese avversarie, sia per disturbare mezza Europa sganciando saltuariamente qualche bomba. A tale tattica fu interessata la Liguria, ma anche buona parte dell'Italia Settentrionale. L'isolato protagonista di quei voli fu denominato PIPPO. L'impiego del Mosquito nei ruoli di caccia notturno e di bombardiere comportò l'installazione delle prime apparecchiature RADAR all'epoca disponibili.

“Spegni la luce che arriva PIPPO!” Era allora una frase ripetuta da tutti. A nulla sono valse le smentite delle due parti in guerra, PIPPO passava puntualmente ogni notte. Del resto una leggenda, per essere tale, deve resistere ad ogni spiegazione...

PIPPO fu soprattutto un’arma psicologica nei confronti della popolazione; in contrapposizione alla teoria del “bombardamento strategico” valida soprattutto nei confronti dei grandi agglomerati urbani, questo tipo di minaccia poteva colpire anche i piccoli centri abitati e, come si é visto, anche obiettivi mobili come le Motozattere.

CARLO GATTI

Rapallo, Mercoledì 3 Marzo 2015

LA MIA GUERRA

LA MIA GUERRA

Cinque sensi per vivere una guerra da bambina. Freddo, umidità: così il tatto ha esplorato la guerra. Ricordo il freddo gelido dell’inverno del ’45 su a Ganna in provincia di Varese, dove eravamo sfollate la mamma e io, ospiti di una anziana zia nella sua casa di campagna. Casa senza riscaldamento naturalmente come si usava allora.. Certi giorni si toccarono punte di meno venticinque gradi e l’acqua gelava nei tubi, l’umidità della casa sigillava le porte, cosicché al mattino, per uscire, bisognava accendere un giornale e con questa fiaccola improvvisata sciogliere il ghiaccio, formatosi tra l’uscio e il pavimento, ma io non potevo uscire perché la neve era più alta di me e vi restavo intrappolata. A sera il letto gelido, dove mia madre si coricava prima di me per scaldarlo e poi chiamarmi stretta a lei, finché mi addormentavo intirizzita a felice, mentre lei si rialzava per finire i lavori di cucina. Al mattino lei si svegliava presto per andare a lavorare a Boarezzo, circa tre chilometri di salita, dove si era trasferita la direzione della Ducati di Bologna. Ogni sera, con una collega, scendeva a valle piena di geloni alle mani, ai piedi e persino alle ginocchia; tutto questo solo per vedermi, per non lasciarmi sola con la vecchia zia brontolona. Infatti tutti gli altri impiegati della Ducati erano ospitati nel Grande Albergo di Boarezzo.

Gesti d’amore in un tempo di odio, in cui l’umanità dà il meglio e il peggio di se stessa.

L’umidità. Parlo di umidore umano, quello del sudore, del sangue ma soprattutto quello delle lacrime. Spesso gli adulti famiglia mi abbracciavano e piangevano. E queste loro lacrime, di cui non capivo l’origine, mi bagnavano le guance, il collo e istintivamente mi irrigidivo, quasi a staccarmi, ma poi intuivo che forse avevano bisogno di me. Ora penso che fosse perché i bambini rappresentano la vita, l’amore, il futuro: tutti valori che la guerra soffoca.

Il gusto: un anno di riso in bianco. Sembrava che la zia non trovasse altro da cucinare a Ganna. Almeno io ricordo così. All’olfatto si ricollegano i flashback degli incendi, magari lontani che appena intravedevo, con la testa nascosta sulla spalla di mia madre che fuggiva attraversando Milano nell’autunno del ’44.

Più piacevole il ricordo dell’odore appetitoso di salsicce, appese come festoni nella camera di mia nonna a Rapallo nel ’43 ed io stesa nel lettone, convalescente dell’itterizia come si diceva allora e si pensava causata dallo spavento per un bombardamento subito a Genova

Oggi sappiamo che fu un’epatite e lo spavento ha lasciato altre tracce profonde e nascoste.

I bombardamenti e l’udito. L’urlo della sirena, il sibilo delle bombe, il tonfo, lo scoppio, il crepitare degli incendi e delle mitragliatrici antiaeree e poi il silenzio e gli urli e i lamenti e i pianti.

La vista è l’ala nera dell’aereo che s’inclina, scende in picchiata, sembra entrare dalla finestra e mia madre mi getta sul letto, si butta sopra di me, mentre tutto sembra crollare, ma sono solo i calcinacci del soffitto per noi. E poi il grigio della polvere e del fumo. Rapallo sembra sparita, distrutta. Non si capisce dalla collina dove il bombardamento sia stato più crudele. Lo sapremo ben presto. Mentre il grigio si dirada salgono i pianti delle donne che accompagnano a casa una madre inebetita dal dolore.

Rapallo-1044 – così si presentava la chiesa dei SS.Gervasio e Protasio dopo il bombardamento del 28 luglio

Era in chiesa con la figlia, tutt’e due inginocchiate allo stesso confessionale, una da una parte, l’altra dall’altra. Cadde una bomba, seppellendo la figlia sotto le macerie, lasciando illesa lei, la madre.

Mia nonna quel giorno 28 luglio 1944 era come sempre alla cassa del suo bar sul lungomare. Non c’erano rifugi vicini e lei si appiattì contro il pilastro del locale, sotto al quadro di San Francesco, con la borsa dell’incasso stretta al seno.

De Havilland DH98 - Mosquito

Fu un Mosquito da caccia il primo velivolo inglese ad abbattere una V-1 sulla Manica, il 15 giugno.

Entro un mese, il bottino era già di 428 bombe volanti.

Per logorare le difese avversarie, non fu poi trascurabile l'impiego d'una cinquantina di «Wooden Wonder» (meraviglia di legno) per notte, con il compito di volare e disturbare mezza Europa, sganciando saltuariamente qualche bomba.

A tale tattica fu interessata anche l'Italia Settentrionale, ad opera dei Mk.XVI del No.680 Squadron basati a Foggia, ma anche in Corsica.

L'isolato protagonista di quei voli fu denominato ben presto «Pippo, il ferroviere».

La borsa mia nonna non la dimenticava mai. Anche nelle notti serene, quando Pippetto o Pippo*, il pilota insonne, veniva a minacciare le nostre vite. Qualcuno mi strappava dal letto, ma non del tutto dal sonno e, nella confusione, sentivo mia nonna ripetere in milanese: “la bursa e i dané, la bursa e i dané” e poi via, con qualche coperta sui prati, sotto gli alberi di fico, tra i cui rami si intravedevano le stelle. E mentre gli altri parlottavano, qualcuno apriva il termos con il caffè e in quell’aroma pacificamente mi riaddormentavo.

*La leggenda di Pippo.

“Spegni la luce che passa Pippo” era però una frase ripetuta da tutti, allora. A nulla sono valse le smentite delle due parti in guerra; né le ricostruzioni di autorevoli storici e giornalisti: Pippo passava, puntualmente, ogni notte. Del resto una leggenda per essere tale deve resistere ad ogni spiegazione, ad ogni tentativo di smentita. Nonostante non sia mai, o quasi mai, rintracciabile la sua origine, né il suo vero protagonista.

Nasce il mito di “Pippo”, così radicato che la propaganda fascista ritiene necessario intervenire per decretarne la morte: “Campane a morto per Pippo! La fine del molestatore volante”.

Nei confronti dei "Pippo" nacquero varie leggende, tra cui quella che si trattasse di un velivolo delle forze dell'Asse che, utilizzando armamento ridotto e spaventando i civili, volesse instillare nella popolazione l'odio verso gli Alleati o che controllasse il rispetto del coprifuoco notturno, colpendo indiscriminatamente ogni fonte luminosa visibile.

Tra le convinzioni più diffuse vi era quella che si trattasse di un solo aereo. Ciò era dovuto alla segretezza della missione mantenuta dagli Alleati e alla forte censura dei mezzi di informazione che impediva di conoscere la reale dimensione del fenomeno: gli attacchi dei "Pippo" furono molte centinaia. La stampa fascista sposava la tesi di un unico aereo sfuggito alle maglie della contraerea che veniva definito il "Molestatore Volante". Ciclicamente apparivano notizie sull'avvenuto abbattimento del molestatore in varie località del Nord Italia.

La denominazione popolare di "Pippo" ebbe nel Venetol la variante di "Pippetto" o "Pipetto", mentre in Toscana veniva generalmente chiamato "Il Notturno".

Indubitabilmente Pippo fu soprattutto un’arma psicologica nei confronti della popolazione; in contrapposizione alla teoria del bombardamento strategico valida soprattutto nei confronti dei grandi agglomerati urbani, questo tipo di minaccia, con apparenza casuale, poteva colpire anche i piccoli centri abitati che si sentivano al sicuro dai bombardamenti massicci.

Nei confronti di Pippo sono nate varie leggende urbane. Oltre a quella citata che si trattasse di un velivolo alleato. Verso la fine della guerra si era diffusa anche la voce che potesse trattarsi di un aereo delle forze dell’Asse che, utilizzando armamento ridotto e spaventando i civili, volesse instillare nella popolazione l’odio per le forze alleate.

Ada BOTTINI

Rapallo, 19 Gennaio 2015

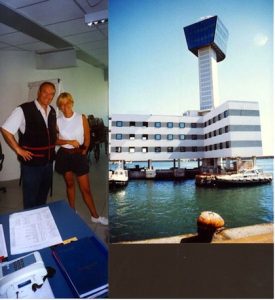

Il rapallese JOHN GATTI, il nuovo Capo Pilota del porto di Genova

RIVISTA Porti

30/12/14 18:08

IL RAPALLESE JOHN GATTI

CAPO PILOTA DEL PORTO DI GENOVA

Anno nuovo, Capo Pilota nuovo e pilotine nuove!

Alla bicentenaria Corporazione di Genova Lettich lascia il timone a Gatti (nella foto); da Giovanni a John, che lancia il programma di rinnovamento di mezza flotta Genova – Buon sangue non mente! È figlio d’arte il nuovo Capo Pilota del porto di Genova: John Gatti, classe 1966, figlio di Carlo Gatti, classe 1940 sempre in gran forma, ha ufficialmente preso possesso il 1° gennaio 2015 del timone lasciatogli dal predecessore Giovanni Lettich, il quale durante il suo mandato quadriennale ha maturato i termini della pensione, sebbene regolamento alla mano avrebbe potuto governare la Corporazione per un altro biennio sino ai 65 anni di età (cosa che, pare, non avrebbe disdegnato). Ma i colleghi hanno optato per un volto giovane e fresco come quello del Comandante originario di Rapallo, sebbene nato nell’impronunciabile città svedese di Eskilstuna (150 km nell’entroterra di Stoccolma), patria materna, eletto con ampio consenso.

A soli 2 anni Gatti tornava in Italia crescendo nel mito della professione del pilota inculcatogli dal papà: “In casa ho sempre sentito parlare di manovre di navi, mio padre mi ha tramandato la passione per il mare e la navigazione”. Così, ultimati gli studi al Nautico di Camogli, John (non è un diminutivo ma il suo nome registrato all’anagrafe) comincia a percorrere la strada cui ha sempre ambito, imbarcandosi prima come mozzo su una gasiera, per poi fare l’allievo su una bulker della Sidermar e quindi - assolto il servizio militare – salendo su una petroliera, dove a 27 anni diventa Comandante. Da poco compiuti i 30 anni, il 1° settembre 1997 entra nella Corporazione dei Piloti di Genova, fondata nel 1809, e nelle scorse settimane riceve – come simbolico regalo per la sua maggiore età in seno al consesso genovese – l’incarico di leader della categoria, diventando con ogni probabilità il più giovane Capo Pilota di Genova (quantomeno nella storia recente). Un mandato che sente con grande responsabilità, considerato anche il particolare momento storico in cui cade: le ferite della tragica notte del 7 maggio 2013 sono ancora aperte tra i piloti, che nella circostanza persero non solo un amico e collega (Michele Robazza di Livorno) oltre ad alcuni dipendenti, tutto l’equipment e il software (valore stimato solo per una minima operatività circa 200mila euro) nonché gli effetti personali, ma anche e soprattutto molto morale e la loro ‘seconda casa’ (le cabine dove soggiornano e riposano i piloti in attesa di prestare servizio) in testata al Molo Giano. “Ma abbiamo saputo riprenderci in fretta, sebbene ovviamente il dolore per quella terribile notte non potrà mai essere lenito a sufficienza” ricorda Gatti, che si sente un miracolato perché avrebbe potuto soccombere pure lui nella drammatica circostanza. “Avevo finito il mio turno ed ero giù in cabina quando venne fuori il classico ‘fungo’ (in gergo, si tratta di una nave che arriva o parte del tutto fuori programma proprio come un fungo sbuca dal terreno); anche se non mi spettava il compito, accettai l’incarico extra orario e fu grazie a questa mia disponibilità che evitai di essere sotterrato dalle tonnellate di macerie sotto le quali sarei rimasto certamente intrappolato. Quando tornai sul posto pochi minuti dopo a bordo del mercantile che stavo pilotando vidi la Jolly Nero fuori assetto ‘normale’ e soprattutto la nostra Torre rasa al suolo. Sarò grato in eterno a quella nave, che quel giorno venne per la prima e unica volta a Genova!”

Nel frattempo la Corporazione ha rinnovato i ranghi, inserendo lo scorso agosto un effettivo al posto del collega deceduto e preparandosi ad un nuovo assunto ad inizio 2015 al posto del Com.te Lettich, mentre altri colleghi hanno ultimamente raggiunto l’età per andare in pensione, finendo per essere rimpiazzati: in totale ci sono 5 new entry in un organico di 22 unità che coprono tre diversi bacini: il porto storico di Sampierdarena, quello petroli di Multedo e quello container di Voltri, per una media di circa 850 pilotaggi a testa all’anno. “Adesso abbiamo un’età mediamente molto giovane, intorno ai 45 anni”, afferma con giustificato orgoglio J. Gatti, alfiere del rinnovamento di una corporazione che ha oltre 200 anni di storia alle spalle: “che non va ovviamente rinnegata ma soltanto ammodernata e adeguata ai tempi, che impongono oggi di prestare servizio in un porto che è quello di quasi cento anni fa ma con naviglio che nel frattempo ha raggiunto dimensioni ‘mostruose’. Il gigantismo navale imperante da una decina di anni in effetti può essere un vero problema se non ci si saprà adeguare, basti pensare al ristretto specchio acqueo di fronte alla futura Calata Bettolo quando uno di quei giganti sarà ormeggiato; essenziale sarà un profondo rinnovamento del lay-out portuale, con accesso anche dalla bocca di ponente, dragaggi e soprattutto taglio e spostamento a mare di una parte del molo frangiflutti. Anche per questo stiamo investendo in tecnologia, acquisteremo a breve in Danimarca e/o in Germania una serie di sistemi PPU Pilot Portable Unit che finora in Italia sono stati soltanto sperimentati da altri colleghi, ma non ancora adottati in larga scala come faremo noi”. Le operazioni di controllo, da quel maledetto giorno di 21 mesi fa, si svolgono ora presso una postazione temporanea. Un po’ come una chiocciola che abbia perso improvvisamente il guscio, i Piloti di Genova sono stati prima ospitati da un rimorchiatore e poi, dall’aprile 2014, in uno stanzone fianco a fianco ai ‘cugini’ ormeggiatori nell’edificio di Ponte Colombo. “Ci siamo arrangiati, e grazie ancora alla disponibilità di chi finora ci ha trovato una dimora provvisoria, ma chiaramente aneliamo il momento in cui torneremo a casa”. Quel giorno dovrebbe cadere a inizio 2016, se tutto andrà per il verso giusto. “I lavori per la costruzione partiranno nel 2015 e ci vorrà circa un anno per concretizzare, presso l’attuale eliporto, il manufatto, con forma e geometrie del tutto originali e innovative rispetto a quelle delle torri precedenti, che l’esimio Arch. Renzo Piano ha disegnato a titolo gratuito. Sarà comunque una costruzione alta 50 metri, tipo torre di controllo degli aeroporti, con zona abitativa staccata dalla torre ‘avvistamenti’ vera e propria”.

Un investimento complessivo di una decina di milioni di euro a carico dell’Autorità Portuale, con alcune sovvenzioni pubbliche da parte dell’Unione Europea. “Per quanto ci riguarda abbiamo già il nostro fabbisogno finanziario da coprire concernente il rinnovo della flotta.

Una suggestiva immagine della M/Pilotina TRITONE che fu travolta insieme alla M/P. ARIEL e alla M/P. NEREIDE dalla Torre di Controllo abbattuta dalla M/n Jolly Nero in manovra.

foto Carlo Gatti

Nell’incidente di maggio 2013 abbiamo perso tre pilotine, ovvero la metà dei nostri mezzi, che dobbiamo ricostituire. Una pilotina nuova è arrivata di recente: la Mizar, costruita al Cantiere Bellcraft di Viareggio, lunga 11 metri, capace di sviluppare una velocità di 29 nodi.

Un’altra è in costruzione a Venezia presso il cantiere Mancini e sarà una novità assoluta: un gommone con propulsione non convenzionale a eliche di superficie che assicurano grande velocità sino a 50 nodi e consumi ridotti, ce la consegneranno tra pochi mesi. La terza newbuilding verrà assegnata al cantiere Seaward dell’Isola di Wight nel Regno Unito, una classica Nelson inglese. Infine la quarta pilotina sarà di tipo convenzionale, stiamo per firmare il contratto in Italia, ma ci sono ancora alcuni costruttori in lizza, per cui non posso anticipare il nome prescelto. Alla consegna di questa uscirà di scena la pilotina più vetusta, una Nelson di circa 40 anni, così da riportare a 6 il numero dei mezzi”.

Quando il Team di LINEA BLU visitò la Torre dei Piloti del Porto di Genova

Una genia di ‘felini di mare’ appassionati di fotografie. Il Com.te John Gatti è fglio del Com.te Carlo Gatti, pallanuotista di valore ai bei tempi, il quale da giovane era soprannominato Spassulin per via dei capelli a spazzola. Frequentato il Nautico a Camogli, Gatti Sr. è stato al comando di rimorchiatori d'altura per 8 anni prima di accumulare un quarto di secolo di pilotaggio nel porto di Genova a partire dal 1975. In carriera ha comandato 98 rimorchi d’altura, operato 7 disincagli e guidato svariate operazioni di salvataggio e antincendio, dirigendo un totale di circa 33 mila manovre. Famoso è il suo vasto archivio fotografico di istantanee prese sul campo – un’altra passione trasmessa al figliolo - completo di episodi di grande pathos emotivo come l’affondamento della London Valour nel 1970 e l'incendio della petroliera Haven nel 1991, che lo hanno visto entrambi protagonista nei soccorsi. Già Presidente della Associazione Culturale Mare Nostrum di Rapallo e Presidente della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli, Gatti ha scritto 7 libri corredati di straordinarie documentazioni fotografiche.

Angelo SCORZA

A cura di Carlo GATTI

Rapallo, Venerdì 13 Febbraio 2015

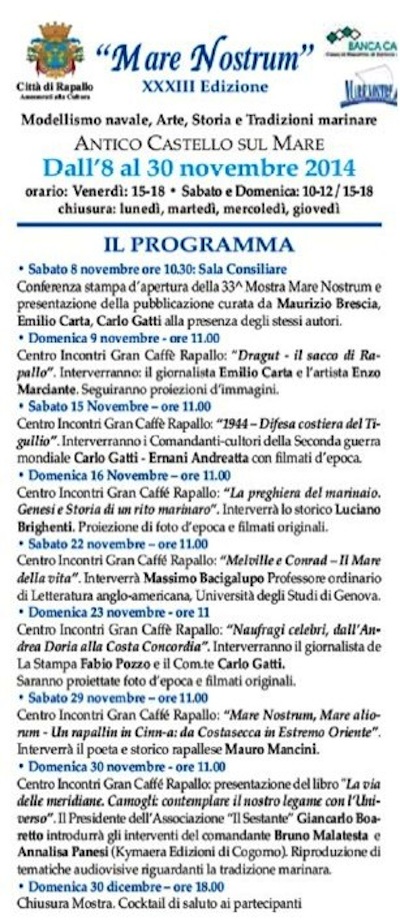

Relazione ATTIVITA' MARE NOSTRUM 2014

Relazione

ATTIVITA’ MARE NOSTRUM 2014

L’anno 2014 è stato ricco di eventi ed avvenimenti che, grazie anche all’attività culturale e promozionale portata avanti dalla nostra Associazione, hanno particolarmente arricchito l’offerta storico-documentale dedicata alle nostre radici marinare ed agli appassionati cultori di storia locale.

In linea generale vanno ricordati per il loro valido supporto promozionale il nostro Sito web, il periodico Il MARE, il MUSEO MARINARO Tommasino-Andreatta ospitato presso la Scuola TTLLC di Chiavari e l’Associazione il SESTANTE di cui il presidente Giancarlo Boaretto é nostro socio.

Ciò detto si evidenzia il corposo elenco degli eventi realizzati nell’anno 2014.

2 Febbraio 2014

L’Associazione A Compagna ha organizzato l’incontro al Palazzo Ducale di Genova sull’avvenimento: “La tragedia della LONDON VALOUR”. Relatori i Comandanti Carlo Gatti e Ernani Andreatta. Presente il Console inglese a Genova e molte personalità dello Shipping internazionale.

12 Aprile 2014

IL Lions Club Rapallo ha organizzato il Convegno “AMA IL TUO MARE” – Sicurezza ed opportunità. Relatori: Ammiraglio Vincenzo Melone Comandante della Capitaneria di Porto, Dott. Nicola Costa, Dott. Giorgio Fanciulli, Moderatore Emilio Carta. Per Mare Nostrum hanno partecipato attivamente: Carlo Gatti e Giancarlo Boaretto.

17 Maggio 2014

Lions Club S. Michele di Pagana - Tigullio Imperiale ha organizzato

L’Affondamento della ANDREA DORIA - Imperiale Palace Hotel - S. Margherita Ligure. Relatori: Com.te Ernani Andreatta – Com.te Carlo Gatti

31 Maggio 2014

L’Associazione “Spazio Aperto” di Via dell’Arco di Santa Margherita Ligure ha organizzato la Conferenza sull'interessante argomento:

"QUANDO SI NAVIGAVA CON LE STELLE".

Ospite-Relatore il nostro socio Comandante Cicci Pannella

5 Luglio 2014

Conferenza Stampa del presidente Carlo Gatti sui Programmi di Mare Nostrum e sulle interferenze degli hackers sul sito dell’Associazione.

8 Agosto 2014

Mare Nostrum, con Emilio Carta, Carlo Gatti, Enzo Marciante, Ernani Andreatta, Alessandra Rotta é stata ospite della Confraternita dell’Oratorio dei Neri a Rapallo per la Presentazione in anteprima del saggio sul “Sacco di Rapallo operato dal pirata DRAGUT”.

8 Novembre 2014

Inaugurata la Mostra Mare Nostrum 2014 che si é protratta per tutto il mese di Novembre secondo il seguente programma di Eventi che riportiamo:

Durante tutti gli EVENTI collaterali alla Mostra, sono stati proiettati filmati di notevole interesse storico-artistico con il supporto tecnico del Comandante Ernani Andreatta, autore egli stesso di gran parte dei DVD proiettati per gli argomenti in programma.

8 Novembre 2014

Mare Nostrum ha partecipato a “APERILIBRO” presso L’ALTERNATIVA di Rapallo con il tema: “Cristoforo Colombo, Ammiraglio del Mare Oceano”. Matite e nuvole di Enzo Marciante. Ha presentato Emilio Carta.

29 Novembre 2014

4 luglio 1549 – Presso la Sala Conferenze di via dell’ARCO a Santa Margherita L. si é svolta la Conferenza: Dragut assalta Rapallo. L'incredibile vita del pirata saraceno. Il sacco di Rapallo e il ruolo di Santa Margherita. Hanno partecipato: Emilio Carta, giornalista e scrittore; Enzo Marciante, cartoonist; Alessandra Rotta, Gruppo Storico Rapallo 1608.

13 Dicembre 2014

ore 11.00

Presso l’Oratorio dei Bianchi di Rapallo é stata presentata la seconda Edizione di “RAPALLIN E... FORESTI” alla presenza dagli stessi autori Emilio Carta e Mauro Mancini.

13 Dicembre 2014

ore 17.00

Presso la Lega Navale di Chiavari, L’ing. Stefano “Nitti” Risso, socio di Mare Nostrum, ha presentato un saggio sulla Resa dei Tedeschi a Scapa Flow (Prima guerra mondiale) con la finalità di mettere a confronto il rapido recupero delle Unità che si auto affondarono e quello rallentato della M/n Costa Concordia all’isola del Giglio. Ottimo il supporto tecnico di Ernani Andreatta.

20 Dicembre 2014

Presso la Lega Navale di Chiavari, il Comandante Ernani Andreatta ha tenuto la Conferenza sul Veliero camogliese GEORGES VALENTINE e le CASE RIFUGIO per i naufraghi dell’Isola di SABLE ISLAND (USA). Spettacolare il DVD composto per l’occasione dallo stesso conferenziere.

Concludo rivolgendo il nostro fraterno pensiero ai carissimi Amici e Soci che ci hanno lasciato nel 2014.

ELVI SBARBARO MARTINI deceduta a S.Martino-Genova il 30 Gennaio ‘14

STEFANO “NITTI “ RISSO deceduto deceduto il 28 Dicembre 2014

Carlo GATTI

Il Presidente - Webmaster

Rapallo, Lunedì 5 Gennaio 2015

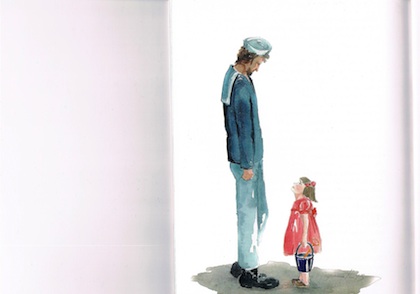

DIMMI, dimmi marinaio

Illustrazione di Patrizia Bianchi

Dimmi, dimmi marinaio

cosa ti spinge a navigare?

Bella domanda ragazzina,

la vita devo pur guadagnare

Dimmi, dimmi marinaio,

non c’è forse del lavoro

sulla terra, per le strade

o nei bei campi d’oro?

Sei insistente piccolina

Ognun lavora secondo natura

io non amo l’officina

ho bisogno d’aria pura.

Dimmi, dimmi marinaio

non sarà mica l’avventura

che ti spinge in mezzo al mare?

Una donna in ogni porto

Senza far fatica ad amare?

Cosa dici impertinente?

Chi ti ha messo per la mente

queste fandonie di origine antica?

Sulla terra ho la mia vita

moglie, figli, mamma, fratelli

a casa mia ho gli affetti più belli.

Dimmi, dimmi marinaio

con che coraggio ti puoi allontanare

se a casa tua hai tanta gente da amare?

Ragazzina insofferente

non capisco cos’hai in mente

le mie risposte non sono d’aiuto

sento che in te c’è un rifiuto

per la mia scelta di vita

forse qualcosa ti ha ferita.

Hai indovinato, marinaio

il tuo bel mare dall’aria pulita

a mio papà ha rapito la vita

neanche il corpo ci ha ridato

a noi che tanto l’abbiamo amato.

Ora io odio la scelta di vita

che lui ha fatto senza pensare

che così ci poteva lasciare.

Piccolo cuore gonfio di pianto

come vorrei per un poco soltanto

farti capire che tuo padre ti ha amato

non per il mare ti ha abbandonato.

L’amore è grande non si divide.

Anche a terra mia piccola amica,

a un certo punto finisce la vita.

Nel breve tempo molto ti ha dato

se tanto rimpianto in te ha lasciato.

Sei sicuro marinaio

sei sicuro che così è stato?

Solo un triste, crudele destino

Impedì a mio padre di tornarmi vicino?

Certo piccina, ma se tu lo vorrai

una lunga vita a lui donerai.

Se ami le cose che lui ha amato

se nel tuo cuore sarà ricordato

mentre il mare lo cullerà

egli in te ancora vivrà.

ADA BOTTINI

Rapallo, 2 Gennaio 2015

La scomparsa DI STEFANO "NITTI" RISSO

STEFANO RISSO "NITTI"

E' MANCATO!

Dicembre 2014 - L'ultima Conferenza di Nitti alla Lega Navale di Chiavari

Taranto 1934 - Sestri Levante 2014

INGEGNERE NAVALE E UOMO DI GRANDE CULTURA, ERA SICURAMENTE UN CHIAVARESE DOC

Da tempo era socio-conferenziere di MARE NOSTRUM RAPALLO

Dopo un male incurabile che ha avuto il lungo decorso di un anno è mancato all'ospedale di Sestri Levante l'Ing. Stefano Risso, per tutti "Nitti". E' mancato la mattina del 28 Dicembre 2014, di buonora alle 5, quando nessuno se lo aspettava, anche se ormai le sue condizioni erano gravissime.

Era nato a Taranto nel 1934, per "ragioni belliche", diceva scherzosamente, da Luigi Risso, Tenente di Vascello della Regia Marina, e Lina Canepa, Chiavaresi doc del rione Scogli. Il padre Luigi era figlio di Stefano Risso detto "Pedrin Troppaciappi” per i suoi infiniti impegni che spesso non riusciva a portare a termine appunto per le sue troppe occupazioni. I Risso, erano una delle tante famiglie che hanno fatto la storia degli Scogli, la vera storia, non quella dei "furesti", per il loro lavoro nelle costruzioni navali e non solo. I Risso erano 7 tra fratelli e sorelle. I fratelli del “Troppaciappi”, cioè di suo Nonno, figura mitica del Rione Scogli, erano il fratello Luigi Risso detto “Scruscin”, Bartolomeo detto “Caachin”, Stefano (altro Stefano) detto “Mamun” deceduto a 25 Anni; e poi c'era Ida, coniugata a Paggi Pietro, Angelo detto "Cialan" famoso Calafato e Maria coniugata Tommasino Vittorio detto Cicìa. Ma tra le varie parentele c’erano anche i Ruocco (ricordiamo Emilio deceduto nella tragedia della Regia Corazzata Roma il 9 Settembre 1943) così come i Moladuri e come detto anche i Paggi e i Tommasino, questi ultimi legatissimi al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari per via del Co-fondatore Franco detto "Mario".

"Nitti" parlando degli antenati diceva che il nome Stefano e Luigi era sempre presente e ricorrente in qualche ramo della famiglia portando a volte confusione nelle varie parentele. Diceva schezosamente che i suoi parenti nei nomi non avevano molta fantasia. Infatti notiamo anche che Stefano Risso "Troppaciappi" era padrino del fratello più piccolo anche lui di nome Stefano detto "Mamun" ! A parte poi che "Nitti" si chiamava Stefano e molti altri cugini portavano il nome di Luigi o Stefano ! Un vero ginepraio per chi non è di famiglia.

"Nitti" da bambino trascorre qualche anno a Taranto, dove appunto suo padre era destinato come ufficiale di Marina, poi Venezia, Pola e, allo scoppio della guerra, a Chiavari, presso la nonna Oliva Sarmoria, moglie appunto del "Troppaciappi".

Passano pochi mesi dallo scoppio della guerra il 10 Giugno del 1940 e Luigi Risso, suo padre, Comandante della Torpediniera Palestro, scompare in mare con la sua nave, silurata da un sommergibile nemico nel basso Adriatico del Settembre 1940. Medaglia d’Argento al Valor Militare, a lui è intitolata Via Luigi Risso proprio nel suo rione, gli "Scogli".

Al Comandante Luigi Risso, Medaglia d’Argento al Valor Militare viene intitolato il "Concorso Narrativa 2008" col patrocinio dell'UNUCI di Chiavari – Scuola Telecomunicazione FF.AA. – del Comune di Chiavari - Comitato d’Intesa Associazioni Combattentistiche – Comune di Lavagna – Comune di Sestri Levante.

Per la cronaca si classificherà al primo posto Ernani Andreatta con l'elaborato "Falciato da ordigno infame - e .... già era la pace" - Un storia terribile in memoria di Silvio Santini detto "Muneggia", perito in mare per un atto di solidarietà, che è anche uno spaccato di come si viveva nel Rione Scogli prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La tragedia di suo Padre influisce molto sulla vita di Nitti, soprannome datogli da uno degli attendenti del padre, in quanto gli sarà ostacolata, sempre, dalla mamma, la sua ambizione di continuare in Marina le tradizioni di famiglia.

Orfano di padre, già appena maggiorenne, "Nitti" mostra subito il suo ingegno e capacità dando lezioni di matematica ai giovani laureandi di Ingegneria. I soldi erano pochissimi - diceva - dopo la guerra e mia madre faceva i salti mortali per mantenere me e mia sorella Luciana, ormai deceduta. Così anch'io mi arrangiavo con qualche ripetizione. La pensione di mio Padre "morto per la Patria" diceva con rispetto e malinconia, tardò molti anni e poi era una vera e propria ben "misera pensione".

Segue quindi la classica routine degli studi, fino alla laurea in ingegneria ottenuta con 110 e lode, e i primi impieghi in grandi società internazionali.

Col passaggio ad una terza società americana, a quei tempi ogni tipo di lavoro era a portata di mano, avviene il cambio di indirizzo professionale, da tecnico a commerciale.

Seguono le nozze con Andreina Varani, - ieri 27 Dicembre compivano 43 anni di matrimonio - al quale era legatissimo e lo ha assistito in questo suo ultimo anno di vita con una straordinaria e commovente dedizione.

Nitti, in seguito, cambia ancora professione in un certo qual modo e passa ad una quarta società - questa volta tutta italiana - col grado di direttore commerciale e un incarico tutto particolare, cioè la creazione dal nulla di reti commerciali in territori "vergini" .

La nuova società si interessa di progettazione e costruzioni di impianti di poliuretano o materiali similari. Incarico un po' difficile, e molto complesso, ma molto attraente e di grande soddisfazione - "quando riusciva", diceva, "ma riusciva quasi sempre".

Continuano così le peregrinazioni per il mondo, cominciate già con la società americana, ma ora in modo più intenso, in Europa, Medio Oriente, Estremo Oriente tra cui Singapore di cui parlava spesso e gli ultimi tempi, Sud America.

Parlava molte lingue "Nitti" a parte l'Inglese, il Francese e lo Spagnolo, non disdegnava nemmeno il Tedesco e il Russo, che sapeva anche scrivere o il Croato che era un pò la sua passione.

Dopo 44 anni di lavoro, arriva la meritata pensione, ma gli impegni personali non diminuiscono, anzi. I famosi calendari di Nitti disegnati tutti a mano e a colori, per l'ultima società, sono dei capolavori di spaccati di storia di grandi avvenimenti interpretati a modo suo con una infinità di micro figure incredibili a realizzarsi tutte a mano libera, come solo lui sapeva disegnare e spesso "inventare", ma il risvolto storico non mancava mai.

Una dote che stupiva tutti e che i tanti amici potevano ammirare senza mai poter capire come potesse realizzarli.

L'ultima sua opera, il calendario del 2015 ha per tema la costruzione della Torre Eiffel a Parigi. Anche se ormai molto malato è riuscito a partarlo a termine nel novembre scorso con incredibili sforzi fisici e non solo.

E poi i modelli di navi, perfette riproduzioni in scala di mitici bastimenti come il Cutty Sark, la Victory ecc. Delle attrezzature di grandi velieri e vascelli, conosceva tutta la numenclatura a memoria e ne snocciolava i nomi come se li stesse leggendo in un manuale. Nessuno poteva competere con la sua memoria. Era una vera e propria enciclopedia vivente e con riluttanza accettò di comprarsi poi un computer dato che lui "internet" diceva scherzando, ce l'aveva in testa, ma non era una presunzione, era praticamente la verità. E poi, le conferenze alla Lega Navale di Chiavari che erano attesissimi avvenimenti per gli appassionati di storia e non solo, anche per la verve e la simpatia con la quale sapeva parlare di storia naturalmente navale o marinara. L'ultima conferenza che ha svolto è stato uno sforzo non da poco tenuta il 13 Dicembre ultimo scorso alla Lega Navale, sul tema del confronto tra il rigalleggiamento delle navi tedesche autoaffondare a SCAPA FLOW e il rigalleggiamento della COSTA CONCORDIA all'isola del Giglio. Uno sforzo immane perchè il male lo stava ormai divorando, ma lui ha voluto ed è stato sempre lui, "Nitti" uno straordinario personaggio, irripetibile, per intelligenza e simpatia non comuni e soprattutto nell'arte figurativa, che non ha riscontri. Non disdegnava conferenze anche in altre associazioni come a Novembre 2014 a Mare Nostrum Rapallo e così come dibattitti in Televisione a Entella TV in compagnia dell'amico Mino Orbolo per l'Associazione Culturale "O Castello" di Chiavari a volte in duetto con Ernani Andreatta.

Dal 2011 al 2013 è Presidente dell'Accademia dello Stoccafisso e del Baccalà "Rinaldo Zerega" fondata nel 1999.

E poi ancora i suoi viaggi, finalmente per turismo! Con l'inseparabile Andreina, ultimamente quasi sempre in Europa, dove la Spagna e la Francia erano le sue mete preferite spesso per ragioni "gastronomiche" dato che era anche un cultore del mangiar bene e bere ancora meglio, con visite a Musei o Mostre Navali di tutte le nazionalità per vedere cosa facevano gli altri nel settore della storia navale, perchè il mare ce l'aveva sempre dentro.

Il DNA del "Troppaciappi" o dei suoi molti parenti o di suo padre Luigi Risso era incancellabile.

Per molti anni fu appassionato di vela e con la sua barca andava per mare con perizia, dove effettuava piccole crociere sempre con l'inseparabile "Andreina". Poi alcuni anni fa la vendette dicendo che "non era più il caso".

Crediamo anche di fargli piacere a "Nitti" di nominare il suo ultimo cane, "la Sheila" una bestiola un pò ingombrante ma alla quale entrambi i coniugi erano molto affezionati e che gli è mancata alcuni anni fa.

Ultimamente con il suo computer si era dedicato alla catalogazione delle migliaia di fotografie fatte in giro per il mondo, che diceva lui "richiederebbero giornate di 48 ore invece delle normali di 24".

Nitti era un vero genio sia per sua capacità di memoria di qualsiasi avvenimento storico, sia per l’arte della riproduzione figurativa con sua propria inventiva a corollario delle sue opere. I suoi disegni, i suoi quadri, sono straordinari, suo anche il Presepe con personaggi degli Scogli in statue di legno del 2007 e poi ripristinato nel 2012 dagli "Amici del Mare e degli Scogli" nonostante alcuni "vandali" come li chiamava lui, avessere buttato via e distrutto tre delle sue bellissime statue.

Lascia un vuoto incolmabile "Nitti", non solo alla sua amata “Andreina” o “Gigia” come la chiamava affettuosamente lui dove non faceva nulla senza la sua approvazione, senza il suo parere. La sua “Gigia, nell’ultimo anno di vita non lo ha lasciato un minuto, anche se lui, sempre imprevedibile se n’è andato alle 5 di mattina.

Molti amici si sono recati al suo capezzale specialemnte negli ultimi tempi. Marina, Bianca, Francesco, Aldo, Carmen, Marisa e il sottoscritto. Ma da "Nitti" ci si andava volentieri perchè anche malato era sempre lui, "Nitti", col suo sorriso buono e simpatico e lo sguardo negli occhi che tutti ricorderemo sempre.

Forse non voleva dare "fastidio" o troppo dolore alla sua "Gigia" perchè tra le altre cose era anche un gran signore ed un uomo molto educato.

Ma il vuoto di Amico, di grande Amico, di uomo di grande cultura, arte e intelligenza, sarà molto difficile da dimenticare.

Da notare che già a verso Marzo - Aprile scorsi certi ospedali gli avevano dato poche settimane di vita, ma lui ha resistito sino a ieri e qualcuno diceva che "Nitti" aveva 7 vite come i gatti. Poi purtoppo anche il suo robustissimo fisico ha ceduto.

E’ mancato alle 5 di Mattina appunto, quasi in punta di piedi per non disturbare, all’ospedale di Sestri Levante, dove era stato ricoverato dieci giorni prima dopo infinite peripezie tra Genova, i vari ospedali della Riviera e casa sua naturalmente.

Ora riposa nella camera mortuaria di Sestri Levante con il Rosario che sarà recitato alle 18 e i funerali che si svolgeranno oggi alle ore 15.00 del 29 Dicembre 2014 nella Chiesa di San Giovanni a Chiavari. Dopo l'omelia, riposerà per sempre, nel Cimitero di Chiavari.

ALBUM FOTOGRAFICO

I QUATTRO che hanno organizzato il Presepe nel 2006

Il Presepe costruito da NITTI

Maggio 2007 - Dipinto Murale di NITTI

NITTI e la moglie ANDREINA

ERNANI ANDREATTA

Chiavari 28 Dicembre 2014

Webmaster Carlo GATTI

RITORNO A GANNA

RITORNO A GANNA

Panorama di Rapallo Anni ‘50

L’infanzia è un luogo o un tempo?

Questo si chiedeva Gianna quando pensava a quei giorni della sua vita così pieni e gratificanti da alimentare un rimpianto invincibile.

Il mare di una volta....

Tempo è l’infanzia a Rapallo. I giochi con gli amici, le battaglie, i rischi, gli scontri che avevano reso così vitali quegli anni.

Tempo perché il luogo non esiste più. Distrutto dall’avidità.

Rapallo, Torre Civica

Castello cinquecentesco, simbolo di Rapallo

La bella villa genovese gialla, rettangolare a due piani, ferma sul poggio dominante il golfo, la Torre civica e il Castello.

Parte del Golfo Tigullio visto dalla collina di S.Agostino

La collina di S.Agostino vista dal mare

La grande casa non c’è più.

Circondata dal giardino, il cortile, il berceau e giù l’orto e il frutteto.

E’ distrutta.

Anche il rustico per il contadino allora già disabitato.

E’ sparito.

Era rifugio per il gioco dei ragazzi nelle giornate piovose., Lì si sentivano tutti Tarzan, sospesi alla scala orizzontale procedevano, un braccio dopo l’altro, fingendo che sotto scorressero fiumi gialli, tane di coccodrilli e serpi.

E la grande falegua fornitrice di infiniti proiettili per le battaglie con le cannucce contro la banda di nemici che provenivano dal centro a profanare il loro territorio.

E’ stata tagliata.

La Cappella di S.Agostino

Tutto questo non esiste più, se non nel ricordo.

Anonimi condomini hanno occupato il frutteto e tutto il resto. Alti, sgraziati, addossati, quasi a coprirsi l’un l’altro per la vergogna, hanno fagocitato tutto. Il luogo non esiste più.

Gianna vorrebbe che la sua mente proiettasse i ricordi, le visioni vivide in fotografie, in qualche documento che restasse, dopo di lei a testimoniare quei giorni felici.

Pretese inutili, quei luoghi, quei giorni furono felici a lei, indifferenti agli altri.

Due femmine, quattro maschi tutti i giorni insieme a riempire le ore di giochi, di esperienze, di litigi, di rappacificazioni.

Accanto, al di là della stradina pedonale, l’orto di Cagaspago, dove la banda si concedeva il diritto di razzia dei frutti acerbi, delle primule e delle viole, che raccoglievano con attenzione in minuscoli e profumati mazzetti per depositarli con riguardo sulle tombe abbandonate del cimitero, al quale arrivavano per prati e muri scavalcati, trascurando la strada.

C’è un altro cimitero nei suoi ricordi. Un cimitero di fronte al lago con alle spalle i binari a scartamento ridotto per il trenino di Ganna.

Ricorda la bisnonna come un quadro di Monet, luminosa nel vestito lungo e chiaro di chiffon, l’ombrellino di seta e avorio aperto ad ombreggiare il viso rotondo, incorniciato di riccioli bianchi, ferma al cancello in attesa che lei bambina finisse di raccogliere, con grande stupore, dei fiori gialli e viola.

- Che fiori sono, nonna? –

- Viole del pensiero, nascono qui, vicino ai morti per farli ricordare.-

- Sì, mi ricorderò per sempre.-

E così è stato, pensa Gianna, sorridente.

Chissà perché certi particolari insignificanti si fissano nella memoria così vividi, colorati come se fossero appena successi.

Se Rapallo è il tempo, Ganna è il luogo.

Dopo l’infanzia c’era ritornata da giovane riluttante, solo per accompagnare la mamma che ci ritornava volentieri. La visita non l’aveva emozionata. In quel momento l’infanzia non era importante per lei. Perennemente innamorata odiava allontanarsi da Rapallo anche per una sola settimana e, durante i giorni della lontananza, il suo pensiero tornava ossessivo al suo ragazzo, senza vivere la realtà presente.

Da quando era diventata anziana era emersa la nostalgia dell’infanzia e il desiderio di rivederne i luoghi.

Per Rapallo sarebbe stato semplice se il luogo fosse sopravvissuto alla speculazione edilizia, perché Gianna viveva lì.

Per Ganna invece avrebbe avuto bisogno di un compagno più disponibile, ma Franco era riluttante a muoversi. Così Gianna aveva coltivato a lungo questo suo desiderio, senza mai realizzarlo. Ogni tanto lo rispolverava come un ricatto o una lusinga.

Sì, io ti accompagno a Lugano alla mostra dei coltelli, ma ci fermiamo per il week-end, così facciamo in tempo a passare da Ganna. Vorrei tanto rivederla.-

- Figurati, ma cosa c’è a Ganna da vedere! Andiamo a Lugano in giornata guardiamo la mostra e facciamo un giretto lì.-

- Non se ne parla, vacci da solo. A me non interessa la mostra, a me interessa Ganna. Come io vengo incontro a te, tu potresti venire incontro a me e saremmo contenti tutt’e due. –

- E’ che tu hai sempre dei desideri così stravaganti. Ganna, un paesino di campagna, sperduto. Mi toccherebbe fare un giro... No, no non me la sento.-

Così le occasioni sfumavano e il desiderio cresceva.

Finalmente arrivò la coincidenza giusta. Un cugino di Gianna doveva recarsi urgentemente a Lugano per un affare, ma aveva l’auto dal meccanico. Le chiese in prestito la sua macchina. Gianna acconsentì chiedendo in cambio di poter andare anche lei.

Il cugino non fece storie e. al ritorno, percorsero la vecchia strada Ponte Tresa Ganna.

Già sul ponte di Tresa Gianna si rivide piccolina, con le tavolette di cioccolato goffamente nascoste sotto il cappotto e, pur senza averla in bocca gustò il sapore della cioccolata svizzera che da piccola la faceva impazzire.

Ecco il lago di Ghirla. lo rivide ghiacciato come nell’inverno del ’45, quando ci si andava a pattinare a turno, perché i pattini erano solo un paio. E la voce degli adulti: - Attente, non andate al centro. E’ sottile, potrebbe rompersi. -

Poi Ganna, un po’ diversa sulla provinciale. Manca l’edicola con i tre scalini, il macellaio, ma c’è l’ufficio nuovo della Posta.

Posteggiano, scendono e si affrettano nella stradine centrali. Sono asfaltate. Gianna ricordava i blocchi di porfido, le dalie al bordo degli orti, l’odore di stalla, proprio lì, nel centro del paese. Scende verso quella che era la stazione del trenino, non c’è più, lo sapeva, ma l’immagine globale è simile a quella del suo ricordo, tanto da farle trattenere il fiato. Il torrentello dove pescava gamberetti trasparenti gustosissimi. Sullo sfondo il campanile quadrato, dietro la Martica, davanti il monumento ai caduti.

Gli occhi si velano di commozione, la bocca sorride.

Si ricorda bambina con Lucia e Federico. Insieme giocano a saltare l’inferriata di ferro che circonda il monumento. Il primo salto va bene, ci prendono gusto. La seconda volta lei salta troppo basso, non supera bene la cancellata ed una lancia di ferro le taglia profondamente la coscia, in alto vicino alla natica. Risente il calore del sangue che esce abbondante sulla sua mano che cerca di chiudere la ferita, il suo pianto spaventato, la fatica di risalire fino a casa accompagnata dai due amici che la sorreggono, uno per lato.

Rivive lo spavento della mamma che deve gestire una ferita così importante, senza l’aiuto di un dottore.

La prima medicazione non regge. Qualcuno va a cercare il medico a Marchirolo Arriva, le sembra un orco. Parla a voce alta, decide di chiudere la ferita con i punti a graffetta, sottolinea il pericolo dell’infezione tetanica, ma anche il pericolo del siero antitetanico. Lascia ventiquattro ore di tempo alla mamma per decidere da sola sul da farsi.

La povera donna non sa cosa decidere. Di fronte alla casa colonica dove abitano Gianna , la mamma e la famiglia di Lucia e Federico, c’è una bella villa bianca. Villa Campiotti appartiene a una famiglia di Varese, benestante e numerosa. Sembra che qualche figlio studi da dottore. La mamma si fa coraggio e va a chiedere consiglio al giovane studente. Si decide di fare l’antitetanica. A questo punto gli urli di Gianna superano il muro del suono. Ha una irrecuperabile paura degli aghi e delle iniezioni.

Se pensa a quello che le è successo nella vita, sorride di quella bambina spaventata per così poco. Quante ne ha passate e superate negli anni! La paura però è rimasta: ogni visita, accertamento, intervento le procurano insostenibili ansie e malesseri.

- Signora, lei somatizza. – le dicono i medici.

Bella scoperta, almeno le insegnassero a sbloccare questo meccanismo malvagio.

Ora il monumento e la recinzione le sembrano meno maestosi e alti, ma l’emozione di ritrovarli è potente.

La badia di San Gemolo

Da lì in su è tutto come allora. La strada in salita con i blocchetti di porfido, la badia di San Gemolo bella e triste come si conviene ad un martire decapitato Sulla destra il convento, le scuole delle suore, nel giardino ancora intatta la grotta di Lourdes con la Madonnina bianca e le mani giunte.

- Com’è kitsch! – esclama Gianna guardando la grotta in calce e cemento. – Da bambina mi affascinava, sarei stata ore a guardarla..-. E’ felice di ritrovare tutto tale e quale.

Ecco alla fine della salita la casa colonica con il grande terrazzo in legno scuro, coperto dalla tettoia, dove venivano appese le pannocchie di granoturco raccolte nel campo davanti a casa.

A questo punto Gianna lascia che l’emozione prenda il sopravvento e piange di gioia, di commozione, tutto il suo corpo vibra come fosse percorso da una scossa. Ricorda con gli occhi della memoria il giallo delle pannocchie, risente il cigolio dell’altalena anch’essa appesa alla trave del terrazzo. Quante ore trascorse su quell’altalena: da sola, in due, in tre. Federico seduto e lei in piedi sull’altalena a dare la spinta piegando ritmicamente le ginocchia. Ad ogni spinta avvicinava il bacino al viso di Federico, che sceglieva sempre quella posizione, in un inconsapevole gioco sensuale.

Davanti alla casa c’è ancora il sentiero, grigio di ghiaia, che porta alla sorgente di San Gemolo. Un posto che l’attirava per l’acqua e l’impauriva per la salma incartapecorita del Santo conservata nella cappelletta vicino alla sorgente.

Non c’è tempo per salire i sentieri della Martica per vedere se ci sono ancora i ciclamini così profumati. Sulla via del ritorno verso l’auto incontrano il cimitero. Gianna entra e, come guidata da un istinto, si dirige a destra. Una, due, tre, cinque tombe. Si ferma. E’ la tomba della sua bisnonna. La fotografia ancora nitida, il marmo in ordine. Nonna Carlotta, il pensiero è sempre più forte della realtà in lei. E Gianna la ricorda paziente sotto l’ombrellino a dirle delle viole del pensiero.

Ne cerca una in giro, la trova, anche loro sono rimaste. Ne raccoglie una con delicatezza e l’appoggia sulla tomba della nonna.

Il cerchio dei ricordi si chiude in questo gesto antico: come faceva a Rapallo, così a Ganna.

Ada BOTTINI

Rapallo, 30 Dicembre 2014

NAVI PASSEGGERI NEL TIGULLIO

NAVI PASSEGGERI NEL TIGULLIO

In questa immagine si nota una nave della P&O alla fonda nel Tigullio. Notare i simboli delle due eliche prodiere di manovra. La nave é ultra moderna. La sicurezza é assicurata.

Chi ebbe l’ardire di emettere l’ordinanza post-Giglio, forse ha cambiato idea. Nel frattempo, qualcuno del ramo deve avergli consigliato di farsi una crociera nell’arcipelago di Stoccolma, dove le stesse navi da crociera che sostano a Venezia, sbucano improvvisamente dal nulla svettando tra le betulle degli isolotti e poi si “sfiorano in controcorsa” con altre navi di simili dimensioni. Ma, attenzione: gli svedesi non sono degli incoscienti e concedono il passaggio soltanto a quelle navi, anche superiori ai 250 metri di lunghezza, che hanno particolari ed eccezionali caratteristiche di manovra e di tecnologia.

Lo stesso spettacolo viene offerto in Norvegia dai grandi postali super tecnologici dell’Hurtigruten che collegano il sud della Norvegia fino ai confini della Russia sfidando scogliere e altri ostacoli naturali in climi difficili e spesso ostili.

In questa stupenda immagine della Royal Princess (P&O) dei primi anni ’70 davanti a Santa Margherita, notiamo innanzitutto la sua vicinanza all’imboccatura del porto. La nave era di tipo tradizionale e non aveva le eliche trasversali di manovra (a prora e a poppa). Noi riteniamo che soltanto per queste navi, superate ed obsolete, dovrebbe valere l’obbligo di ancorare oltre il limite previsto dalle ordinanze. Tuttavia, occorre anche sottolineare che, in cinquant’anni di attività crocieristica nel nostro golfo, non si é registrato neppure un incidente.

Noi italiani, malati di burocrazia, ma soprattutto d’incompetenza marinara, pur avendo la fortuna di godere del clima più bello del mondo e di spazi ampi e luminosi, ci complichiamo la vita con divieti assurdi che impediscono alle navi ultramoderne di operare e portare quei benefici economici che sono stati, per lungo tempo e per lunga tradizione la nostra più importante risorsa.

Vi siete mai chiesti dove sono finiti i nostri grandi armatori del passato? Il discorso sarebbe troppo lungo, ma vi posso assicurare che le “vie del Mare” sono lastricate di Armamenti falliti per la mancanza di una programmazione del settore trasporti. Le tanto auspicate “riforme” del sistema MARE-Italia non sono neppure in agenda del nostro Primo Ministro, mentre il resto d’Europa ha sistemato d’autorità, da almeno 30 anni, le persone giuste al posto giusto.

Ritornando al tema, vorrei porre la vostra attenzione su un particolare che forse vi é sfuggito. Nell’incontro tra esperti tenutosi nel municipio di Rapallo nei giorni scorsi per individuare il punto di fonda per le navi passeggeri, mancava la persona che più di ogni altro avrebbe potuto parlare di navi da crociera, di punti di fonda, di problemi attinenti lo sbarco/imbarco dei passeggeri e della GESTIONE MANAGERIALE DI UNA NAVE MODERNA. Soltanto un Comandante in carriera, o a riposo da poco tempo, conosce e può suggerire soluzioni attendibili con cognizione di causa. Quel Comandante-fantasma avrebbe potuto spiegare ai presenti come queste cose funzionano in Grecia, lunghe le coste Dalmate, in Turchia, ma anche in altre decine di rade del Mediterraneo. Nei porti Caraibici di Cozumel, St. Maarten, St. Lucia, Tortola, Martinica, Gaudaloupe, St. Thomas, Grenada, Barbados, Antigua, St. Kitts, Nevis, Haiti, Jamaica, Portorico, Isla Margherita ecc... esistono banchine (anche tipo finger) completamente sconosciute dai nostri responsabili ministeriali. Inoltre, in alcune isole, dove le navi devono rimanere all’ancora perchè le banchine sono occupate, il servizio viene effettuato da speciali lance locali, munite anche di bow thruster (elica di prora). In altre, come Grand Cayman, dove per la configurazione della costa non è possibile costruire banchine, a terra dispongono di Tenders locali (da 250 persone), sufficienti per traghettare i passeggeri di 4 navi di grosso tonnellaggio alla fonda.

I problemi si risolvono accogliendo le soluzioni suggerite dai Comandanti-naviganti e non bloccando “burocraticamente” i flussi crocieristici soltanto perché un imbecille é finito sugli scogli ... nonostante altri Comandanti ne avessero sconsigliato il passaggio al comando. Le navi portano lavoro e denaro ed é un crimine mandarle via!

In questa foto di 15 anni fa, notiamo che la nave da crociera del nuovo millennio Carnival Destiny aveva già TRE eliche di prora (i tre puntini neri sono visibili a destra dell’ancora). Con questa innovazione tecnologica i Comandanti sono in grado di operare in qualsiasi condizione meteo avendo la possibilità di far ruotare la nave su se stessa, evitando di compiere curve pericolose vicino alla costa o ad altre navi all’ancora. La stessa capacità evolutiva é applicata anche sulla poppa.

Concludiamo con un breve “cenno tecnico” destinato alle orecchie di chi ha la volontà di capire e agire: le navi moderne si avvicinano a poche centinaia di metri dai porti che non hanno strutture per riceverli, come nel Tigullio, rimangono “ferme” usando le eliche trasversali, sbarcano i passeggeri sulle lance (che dovrebbero essere Tenders locali) li trasportano a terra e poi ritornano in rada. La stessa operazione (con o senza il pilota portuale) viene eseguita per reimbarcare i passeggeri e riportarli a bordo prima della partenza nave per un’altra destinazione. I burocrati di Stato non vogliono conoscere queste opzioni, perché le temono e le respingono essendo troppo rischiose per la loro “poltrona”. Ad ognuno il suo!

Ma é da “marinai da tempo buono” fissare dei limiti senza tener conto dei cambiamenti del tempo. Solo un Comandante può scegliere la soluzione più sicura per ogni condizione ambientale.

Carlo GATTI

Rapallo, 10 Ottobre 2014

RAPALLO: " MAMMA... LI TURCHI" !

Rapallo: " mamma...li turchi " !

Ogni volta che si arriva in fondo alla passeggiata di Rapallo si rivede con piacere il Castello sul mare, opera che l’architetto Antonio Carabo realizzò nel 1551 e oggi assurto a logo della città; al mattino è lui il primo a vedere sorgere il sole e, la sera, è sempre lui a crogiolarsi agli ultimi raggi, prima di dargli la buonanotte. E’ talmente compenetrato nella gente di Rapallo, i “rapallini”, che c’è un laboratorio di pasta fresca che produce i <rapallotti> sorta di ravioli a foggia di Castello

Un simile armonioso paesaggio ha fatto scrivere a Vittorio G. Rossi <I miei occhi hanno visto tante cose nel mondo; ma queste sono le immagini delle mie radici di uomo; saranno dentro di me fin che io ci sarò >.

Rapallo – Torre di Punta Pagana

Pochi però riescono ad intravedere l’altro castello, il suo dirimpettaio proprio a ponente dell’entrata del golfo, oggi diroccato e seminascosto dal boschetto di San Michele di Pagana; è tutto ciò che resta del secondo “stipite del portale” a suo tempo edificato a difesa di Rapallo. Due baluardi contro le galee, le galeotte e le fuste dei pirati tunisini e algerini e non solo che, a metà del secolo XVI, seminarono il terrore in Liguria e nel Tigullio in particolare. Qui, quelle incursioni, furono più sofferte che altrove perché la cittadina, fedele suddita della vicina Repubblica di Genova, da questa s’aspettava d’esser difesa.

Prima di edificarne due così vicini, lo stesso compito era affidato a fortificazioni assai lontane fra loro, una a Sestri Levante e, l’altra a Portofino; ma all’epoca della loro costruzione non era ancora scattata l’emergenza pirati.

Le realizzarono in epoche nelle quali, a solcare i mari, v’erano solo le navi delle flotte ufficiali dei vari regni che, a causa della loro mole, l’evidente lentezza e la difficile manovrabilità, necessitavano di veri e propri porti attrezzati per potersi ridossare o sbarcare; i barbareschi invece, utilizzando scattanti vascelli veloci spiaggiabili, furono i primi ad attuare, in ogni anfratto abitato, veloci incursioni e subitanee ritirate.

Non a caso ancor oggi, nel dialetto genovese, evidente retaggio dell’epoca, per indicare chi, operando con frettolosa superficialità pur di trarne un qualche immediato vantaggio non dà peso ai maggiori danni che procura, lo si definisce un <töccâ e brùxa >, tocca e brucia, proprio com’erano soliti fare quei predoni del mare.

Oggi si tende a fare confusione fra Pirati e Corsari: in realtà sono ruoli ben precisi.

I pirati, masnadieri senza scrupoli, dal 1400 al 1700 e con alterne recrudescenze, fecero passare notti e giorni insicuri a tutti gli abitanti delle due Riviere così frequentemente che, soltanto quando il mare era in burrasca, si potevano permettere di dormire una notte tranquilla.

I corsari invece erano altra cosa; dettero in più occasioni fastidio alle grandi potenze navali dell’epoca, le quali però, per anni li sopportarono perché, molto spesso faceva comodo dare loro l’incarico di compiere azioni nefaste verso gli avversari, permettendo ai mandanti di raggiungere l’infame scopo senza doversi esporre direttamente.

Patente di Corsa di Corsa di Guglielmo 3° Re d’Inghilterra, Scozia, Francia e Irlanda, ed un corsaro del 1600.

In altri casi gli Ammiragliati concedevano addirittura “patenti da corsa” ( da cui ‘corsari’) per compiere scorribande mirate. Molte volte però i ruoli furono talmente confusi o volutamente deviati che alcuni corsari finirono per divenire rispettabili comandanti nelle varie marinerie delle Loro Maestà e, alcuni capitani di queste, si procurarono cospicue pensioni tramutandosi in ricchi corsari. In entrambi i casi si tratta sempre di eccezionali uomini di mare.

Va’ precisato che i così detti “turchi”, non erano quelli che noi oggi individuiamo come abitanti dell’Anatolia; in quei secoli, tutto l’esotico era definito “turco”, come avvenne per lo sconosciuto mais, che fu chiamato subito “grano turco”.

Algerini, Berberi, abitanti del Nord-Africa e ribaldi navigatori nostrani costituivano il nucleo dei pirati che imperversavano sulle nostre coste, mentre gli attuali Turchi erano, all’epoca, arrivati sino in Grecia; lì v'impiantarono le basi per le loro scorribande, effettuate prevalentemente “davanti a casa”, vale a dire nel meridione d’Italia, imperversando in quel tratto di mare che bagna le due sponde. Il Canale d’Otranto e l’Adriatico in generale, essendo passaggi obbligati per le ricche navi veneziane, erano le loro acque “di pesca” preferite, anche se nel 888 si spinsero fino ad Olbia, cercando di crearvi una base per poter poi attaccare Roma e, nel 934, si spinsero addirittura sino a Genova, che misero a ferro e fuoco, portandosi via ben mille donne più gli ori ed i preziosi saccheggiati nelle Chiese.

Le sempre più frequenti razzie nei luoghi sacri, contribuirono non poco a farli apparire sacrileghi più di quanto, quei predatori, in realtà non fossero; bisogna pensare che le chiese, all’epoca, godevano dell’immunità extraterritoriale, riconosciuta e rispettata da tutti gli Stati “civili” (e chi voleva inimicarsi il Papa?). Erano sempre stati i luoghi ideali dove, in emergenza, porre al sicuro le donne affidando loro la custodia dei preziosi di famiglia. Lì radunate, pregavano per sé e per i loro uomini che sulle spiagge, nelle piazzette e nei carruggi, cercavano di opporre resistenza alle razzie dei pirati, convinte le ingenue, che pure i corsari avrebbero rispettato l’inviolabile sacralità del luogo. Così, purtroppo, non fu.

Khair ed Din (c.1480-1546)

Senza voler tediare con l’elencazione di nomi d’insolita e non sempre certa grafia, specie nei casi dei più noti, ricorderemo il famoso Khair ed-Din, fratello di Horuk Barbarossa, che aveva base in Costantinopoli; in realtà, si trattava d'Ariadeno Barbarossa, prima corsaro e, poi, Ammiraglio di Solimano I, re Ottomano (inizi del XVI secolo) che fu pure alleato di Francesco I, re di Francia. Fra le tante nefandezze a lui imputabili, c’è il tentativo di rapire la bella Giulia Gonzaga, per farne un “presente” al Sultano; per fortuna lei si salvò, ancorché in camicia, fuggendo precipitosamente nottetempo. Di lui ci resta la descrizione lasciataci dall’abate/ammiraglio Alberto Guglielmotti, scrittore di marineria e compilatore dell’insuperato <Vocabolario marino e militare>, più di mille pagine dedicate ai termini e ai fatti marinareschi, là dove così lo tratteggia <Di pelame rossiccio, di barba folta, di mediocre statura, di forza erculea, era specialmente sgradevole per un labbro spenzolato all’ingiù, che lo faceva alquanto bleso nel favellare, e davagli l’aria di vero pirata. Superbo, vendicativo, spietato e traditore>

Dragut visto dall’artista Enzo Marciante

Altro pirata da menzionare fu Torghud detto Dragut, il terrore delle Riviere che, spesso, è indicato sotto differenti nomi che mutano da luogo a luogo; la sua diabolica abilità e destrezza e la rapidità degli spostamenti, riuscì a creargli la leggenda dell’onnipresenza.

In fine meritano menzione Ulugh e Kiling Al o Kurtog Al: la grande spada.

Tutti costoro, per certo, erano prima grandi uomini di mare e, purtroppo, in egual misura, ribaldi dall’improntitudine senza pari e, in più con una gran capacità di tessere reti d’informatori a loro fedeli e sempre attendibili. Gli stessi Sovrani, che ufficialmente li ostacolavano, spesso si avvalsero, naturalmente sottobanco, delle loro capacità di saper valutare in base alle conoscenze. Altre volte li utilizzarono per verificare in anticipo, la possibilità di riuscire a portare a buon fine, certe loro mire espansionistiche; più spesso però, li usavano per infastidire o defraudare e indebolire i rivali e, senza doversi rivelare, fare sì che fossero le prede predestinate ad offrire il fianco, onde giustificare agli occhi del mondo, proditorie dichiarazioni di guerre.

Genova, purtroppo, li conobbe non appena i propri commerci suscitarono invidie e rancori fra i vari Re e Principi di mezza Europa, nonché fra i potentati arabi e del medio oriente; non è altrimenti spiegabile il perché questi corsari riuscissero, sia pure alla presenza di Stati fra loro rivali, ad imperversare, vessando tutti per ben tre secoli.

Per meglio capire il loro subdolo utilizzo, può valere quanto accadde nel 1560, ad Emanuele Filiberto, Duca di Savoia che, dopo aver recuperato nel ‘59 il proprio ducato, grazie al sostegno offertogli dalla Spagna contro la Francia, ne risanò le finanze ed, in fine, andò a riposarsi a Villefranche, nell’attuale Costa Azzurra. Non appena la cosa giunse all’informato orecchio del famoso Occhial, rinnegato calabrese che si spacciava per Algerino, con una squadra di galere e dopo aver saccheggiato Taggia e bruciato quel che rimaneva di Roquebrune del Signore di Monaco, già che era in zona e “per rientrare delle spese”, non perse le vecchie abitudini e si propose di assalire Villefranche.

Appena il Savoia fu informato di questo piano e, sapendo che Occhial con quest’ultima incursione avrebbe concluso il ciclo delle programmate empietà in zona, chiese immediato aiuto a Nizza. Prima però che dalla vicina Città arrivassero i richiesti e accordati, a parole, rinforzi, il corsaro attaccò Villefranche, segno evidente che anch’esso, perfettamente a conoscenza dei piani del Duca, poté contare sul fatto che nessuno avrebbe, di fatto, inviato gli aiuti richiesti, quantomeno sino a che lui non avesse portato a compimento il suo piano criminoso.

Da quell’attacco il solo Emanuele Filiberto si salvò grazie ad una non certo dignitosa, ma sicuramente provvidenziale, fuga a gambe levate; chi, nell’occasione, non fu ucciso fu fatto schiavo. Questa delle fughe per salvarsi pare sia un “debole” di famiglia, reiterato negli anni!

Per riscattare i suoi, il Savoia, dovette intaccare fortemente le esigue ed appena ricostituite finanze statali, sborsando ben dodicimila scudi, che, all’atto pratico, si rivelarono pure insufficienti. L’improntitudine del ribaldo fu tale che lo spinse addirittura a pretendere di voler baciare la mano, in segno di pacchiana deferenza, alla Duchessa Margherita, figlia di Francesco I, Re di Francia; facendo buon viso a cattiva sorte, fu accontentato visto che non c’era altra scelta. Corse però voce che lo sfrontato non seppe mai di aver baciato la mano ad una semplice fantesca, travestita per l’occasione: noblesse oblige!

Non solo i Monarchi sfruttarono, in determinati casi, i pirati per poter, restando nell’ombra, far con la forza risolvere ad altri i loro problemi economici, ma anche modesti popolani, n’ottimizzarono la presenza per rivitalizzare le loro eternamente vuote saccocce.

Non pochi abitanti delle Cinque terre si arruolarono al servizio di quei marrani che, operando nel Sud (Toscana e Lazio), trovavano poi riparo al Nord, negli anfratti delle Cinque terre per l’appunto.

Dopo aver partecipato per qualche tempo alle scorribande, i volontari tornavano in patria e, riassettata la casetta, pagati i pochi debiti, anche allora come oggi a chi non aveva soldi non era concesso credito e, offerto l'obolo purificatore alla Chiesa del borgo, ritornavano rispettabili contadini o pescatori ma, con davanti, un avvenire meno gramo. Il poter prendere contatto con i possibili “datori di lavoro” era facilitato dal fatto che in quelle insenature, non raggiungibili da strade percorribili, tagliate fuori dal resto del mondo e al cui isolamento va, oggi, il merito di avercele fatte arrivare intatte, trovavano sicuro riparo molti corsari; gli abitanti dei luoghi erano talmente poveri da non aver mai fatto gola ai predatori così che, questi ultimi, non risultavano neppure invisi, anzi. Infatti i pirati, durante quelle soste, rifornivano le loro poco capienti cambuse dando lavoro ai locali e, ben protetti, architettare nuove incursioni alle ricche navi che transitavano un poco più al largo dei siti nei quali si nascondevano.

E’ indubbio che in Liguria il 1500 va ricordato come il secolo del loro massimo strapotere; l’essere continuamente vessati, obbligò i paesi rivieraschi, da sempre in lite uno contro l’altro, a modificare, adattando alle nuove esigenze, oltre che la mentalità, persino le rispettive strutture urbane, se volevano proteggersi. Un esempio lo si può avere ancora oggi a Rapallo, osservando l’architettura che costeggia l’attuale bella passeggiata. Le vecchie case, all’epoca costruite al limitare della spiaggia, avevano i muri prospicienti il mare più spessi e robusti degli altri; furono aperte quelle minime indispensabili finestrelle realizzandole in alto, così da renderle meno raggiungibili e, essendo piccole, più facilmente ostruibili; solo ai piani superiori qualche utile balconcino per avvistare l’arrivo dei predatori. Questa catena di case vicine una all’altra, quasi mura di un fortilizio, erano interrotte solo per accedere al mare, da piccoli varchi da cui si dipartiva il “carruggio”, il vicolo ligure, facile da rendere inagibile scaraventandovi dalle finestre le masserizie domestiche, così da formare una barriera difficilmente scavalcabile.

Ciò nonostante tutto questo si rivelò, troppo spesso, inutile perché i predoni potevano, sempre più, contare su qualche delatore che, per un pò di danari, apriva loro dall’interno le porte della cittadina.

Stemma della Repubblica di Genova

Resisi conto dell’inutilità degli sforzi compiuti autonomamente, i capipopolo dei vari borghi sino allora fieri della loro indipendenza, dovettero chiedere protezione a Genova, accettandone le condizioni in cambio di costruzioni fortificate e relative guarnigioni armate. La Repubblica accettò ma impose che i forti che essa avrebbe costruito, fossero realizzati a spese dei richiedenti i quali, se lo volevano, potevano anche contare su di un corpo di guardia che, naturalmente, dovevano impegnarsi a pagare. Questa è anche la storia dell’Antico Castello di Rapallo e del suo dirimpettaio.

Risale a quell’epoca la creazione della catena di torri d’avvistamento distribuite lungo l’intera costa e, qua e là, realizzate pure lungo i primi tratti delle vallate che davano facile accesso all’entroterra, specie quelle che aprivano al Piemonte; un vero e proprio sistema di comunicazione visiva. Nonostante tutte queste precauzioni, purtroppo il sistema segnaletico si rivelò, in molte occasioni, inefficiente; il vero problema consisteva nel mancato controllo del mare, perché era proprio da là che bisognava assolutamente reprimere sul nascere le incursioni.

Tutte le marinerie ne lamentavano il disagio tanto che la Repubblica di Genova, a metà del 1400, noleggiò <per due mesi due navi a seimila lire > da tale Battista Aicardo, nome di battaglia <Scaranchio>, nativo dell’attuale Porto Maurizio, affinché con le sue trireme <operasse contro i mercanti > barbareschi.

Costui, estendendo arbitrariamente il mandato ricevuto e sentendosi protetto da tanta committenza, non esitò ad assalire, pro domo sua, anche legni non strettamente corsari; ne fecero le spese Pisa e Firenze che subito si lagnarono con Genova, richiedendo cospicui risarcimenti. La Repubblica, per tutta risposta, fece orecchio da mercante (e ti pareva!), forte del fatto che il mariuolo, pirata metropolitano ante litteram, effettivamente era un cittadino ligure ma non genovese e, quindi, non soggetto a rispettare ne le leggi vigenti a Genova ne gli accordi da essa sottoscritti con terzi.

Il “Nostro”, sempre più impunito, presumendo di aver sempre le spalle coperte, osò attaccare persino le navi del Re del Portogallo: apriti cielo. Scoppiò il finimondo e solo l’energico intervento del Papa, che Genova aveva sempre rispettato e la cui benevolenza le era indispensabile per essere, a sua volta, rispettata, riuscì a riappacificare gli animi.

Già allora, come ancor oggi capita quando l’Autorità rinuncia al suo ruolo, la pirateria invase quei “vuoti” e ben presto si propagò in tutto il Mediterraneo e sulla di lei scia impunita, altri si attrezzarono per solcare i mari con eguali intenti ribaldi.

Uno per tutti fu il “corso” Nando Anechino, specializzatosi nel depredare navi tunisine; in altre parole <andava a rubare ai ladri >. Un bel giorno il Bey di Tunisi si stufò e, per rappresaglia contro i danni infertigli dal corso, fece rapire alcuni abitanti di Bonifacio, città natale dell’Anechino, e pretese, per liberarli, gli fossero pagate forti somme per il riscatto.

Carlo V – Re di Spagna

Ammiraglio Andrea Doria

Da parte sua, Carlo V, Re di Spagna, amico personale del nostro Andrea Doria, lo incaricò di disinfestare i mari dai pirati; il Doria li combattè con tale abilità e fervore, che il suo nome, presso i barbareschi, era sinonimo di Capitano tremendo, mitico e irresistibile.

Tanto rigore per il buon nome di Genova? Certamente sì, ma non è da sottovalutare l’allettante incentivo che gli si offrì; tenersi tutto ciò che catturava. Lui, fatti rapidamente un po’ di conti, per…. obbedienza, accettò.

Il Doria, più filibustiere di loro, si arricchì a dismisura tanto che, si racconta, quando organizzò un pranzo per Carlo V, ospite sul suo galeone alla fonda davanti al suo Palazzo di Principe, dove oggi c’è la Stazione Marittima di Genova, a fine pasto fece scaraventare in mare, con la scusa di non perdere tempo a lavarlo e dimostrare così la sua potenza economica, tutto il servizio da tavola che pare fosse in oro; però il regale ospite non seppe mai che, preventivamente, tutt’attorno al vascello erano state tese reti, così da recuperare tutto ciò che, con non curanza plateale, era stato buttato a mare.

Una buona parte della sua ricchezza, derivante da quell’incarico è attribuibile al fatto che le navi corsare catturate erano sempre cariche di tesori, sovente appena sottratti ai legittimi proprietari, a volte pure spagnoli, sudditi del suo fraterno amico Carlo V. Ma questo il Doria non era tenuto, formalmente, a saperlo perché i patti erano chiari: poteva tenersi tutto il catturato ma se dall’assalto non fosse uscito bottino, i costi per effettuarlo sarebbero stati esclusivamente a suo carico. Pare che navi vuote non ne trovasse mai o, se doppiandole le riteneva tali, mai le attaccò per catturarle.