GAZZANA PRIAROGGIA Gianfranco, un rapallese d'adozione

GIANFRANCO GAZZANA PRIAROGGIA

Un asso dei sommergibilisti atlantici della Regia Marina nella seconda guerra mondiale

di Maurizio Brescia

(dal n.ro 105 - giugno 2002 - di "STORIA Militare")

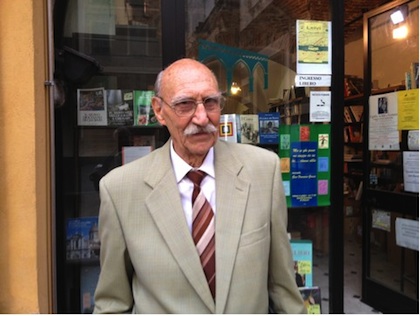

Questo articolo trae origine da una sezione - dedicata a Gianfranco Gazzana Priaroggia - della mostra "Mare Nostrum" (giunta nel 2006 alla 25a edizione), organizzata dal Comune di Rapallo e tenuta nel castello a mare della città ligure tra il 6 dicembre 2000 e il 6 gennaio 2001. Chi scrive ha curato questo specifico aspetto della rassegna, in ciò² coadiuvato dalla Famiglia Gazzana Priaroggia e dal locale Gruppo ANMI, di cui Gianfranco Gazzana Priaroggia é l'eponimo sin dalla sua fondazione.

Con undici mercantili affondati, per oltre 90.000 tonnellate di stazza lorda, Gianfranco Gazzana Priaroggia - decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria – E’ il sommergibilista italiano che conseguì i migliori risultati nel corso del secondo conflitto mondiale.

In aggiunta ad un'iniziale formazione nell'arma subacquea della Regia Marina durante la seconda metà degli anni Trenta, ebbe inoltre - prima di assumere egli stesso la responsabilità del comando - la possibilità di affinare ulteriormente la preparazione tecnica e le qualità militari operando in zona di guerra, in Atlantico, quale "secondo" del comandante Fecia di Cossato.

Nato a Milano il 30 agosto 1912 (figlio del N.H. Vittorio, avvocato, e della N.D. Maria dei Marchesi Cavriani - originari di Novi Ligure), Gianfranco Gazzana Priaroggia seguì la famiglia nei suoi spostamenti in Liguria: a Chiavari durante la prima guerra mondiale, a Genova dal 1920 e, dal 1941, a Rapallo ove ha abitato sino alla sua morte la sorella e ove risiedono tuttora altri componenti del nucleo familiare.

La vicinanza con il mare influì sicuramente sulla scelta di Gianfranco Gazzana Priaroggia di intraprendere la carriera militare nella Regia Marina: entrato all'Accademia Navale di Livorno nel 1931, dopo aver preso parte alle crociere addestrative del 1931 (sull'Amerigo Vespucci) e del 1932 (sul Cristoforo Colombo), venne nominato aspirante guardiamarina nel 1934 e promosso guardiamarina il 20 gennaio 1935.

Dopo una prima destinazione a bordo dell'incrociatore pesante Trento, all'inizio del 1936 imbarcò² sul gemello Trieste, venendo nominato sottotenente di vascello il 16 gennaio. Pochi mesi dopo, Gianfranco Gazzana Priaroggia entrò² a far parte della componente subacquea della Regia Marina e, nel breve volgere di quattro anni, venne destinato - con incarichi di sempre maggiore responsabilità - sui sommergibili Millelire (a bordo del quale prese parte a una missione durante la guerra di Spagna) (1), Sciré, Balilla e Malachite.

Il 22 gennaio 1940 giunse la nomina a tenente di vascello e, con essa, la destinazione a bordo del sommergibile Durbo in qualità di ufficiale in seconda. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia, Gianfranco Gazzana Priaroggia imbarcò² - sempre come "secondo" - prima sul Malachite e poi (l'11 febbraio 1941) sul Tazzoli, all'epoca al comando del già famoso capitano di corvetta Carlo Fecia di Cossato. L'imbarco sul Tazzoli comportò² anche il suo passaggio alle dipendenze del "Comando Superiore delle Forze subacquee italiane in Atlantico", costituito a Bordeaux sin dal settembre 1940.

Sul Tazzoli a Bordeaux

Gli accordi tra la Kriegsmarine e Regia Marina, infatti, prevedevano la partecipazione di quest'ultima alla guerra sottomarina in Atlantico, e la scelta italiana per una base logistico-operativa per i propri sommergibili cadde sul porto fluviale di Bordeaux, ubicato sulla Garonne, a una cinquantina di chilometri a monte della via fluviale d'accesso al Golfo di Biscaglia, originata dalla confluenza della Garonne e della Dordogne nell'ampio estuario della Gironde.

A bordo del Tazzoli al rientro a Bordeaux dopo una missione di guerra in Atlantico. In primo piano, da sinistra: il comandante Carlo Fecia di Cossato e Gianfranco Gazzana Priaroggia (coll E.Bagnasco)

Dalla "B" ("Beta"), lettera iniziale di Bordeaux, venne tratta la denominazione di "Betasom" (Bordeaux - Comando sommergibili) che, da allora, non soltanto nei documenti ufficiali - ma anche nell'immaginario collettivo - avrebbe contraddistinto la base atlantica dei battelli della Regia Marina.

A bordo del Tazzoli Gianfranco Gazzana Priaroggia prese parte a quattro missioni nel corso delle quali il battello italiano affondò² 10 mercantili nemici per un totale di 54.362 tonnellate. Il comandante Fecia di Cossato fu - sicuramente - un'ottima guida per il suo ufficiale in seconda ( o "tenente", come era allora definito) che, il 21 febbraio 1942, venne destinato al comando del sommergibile Archimede, anch'esso di base a Bordeaux.

L'Archimede faceva parte della classe "Brin", composta da cinque unità (Brin, Galvani, Guglielmotti, Archimede e Torricelli) realizzate dai Cantieri Tosi di Taranto, entrate in servizio tra il 1938 e il 1939 e inizialmente armate con un cannone da 100/43 installato su una struttura brandeggiabile posta nella parte alta, verso poppavia, della falsatorre. Successivamente, il cannone da 100/43 fu sostituito con un pezzo da 100/47 sistemato nella più¹ tradizionale posizione in coperta, a proravia della falsatorre sul ponte di coperta (2).

Il sommergibile Archimede da “grande crociera” nel momento del varo

Al comando dell’Archimede

Con l'Archimede, Gianfranco Gazzana Priaroggia lasciò² Bordeaux per la sua prima missione in qualità di comandante il 26 aprile 1942, facendo rotta verso le coste settentrionali del Brasile, ma le consistenti misure antisommergibili predisposte nella zona dalle forze navali statunitensi limitarono notevolmente l'operatività del battello in quell'area. Cionondimeno, il 23 maggio, venne condotto un attacco contro una formazione navale americana (3) che, però², non portò² ad alcun esito. Ormai in procinto di intraprendere la navigazione di ritorno, l'Archimede affondò² il 15 giugno il mercantile panamense Cardina facendo rientro a Bordeaux il 4 di luglio.

A sinistra: Una intensa espressione di Gianfranco Gazzana Priaroggia a bordo dell’Archimede. A destra: Sempre a bordo dell’Archimede con alcuni membri dell’equipaggio

Il 10 agosto 1942 Gianfranco Gazzana Priaroggia passò² al comando del sommergibile Leonardo Da Vinci, un battello più¹ grande e più¹ moderno, appartenente alla classe "Marconi" di cui quattro unità (Maggiore Baracca, Michele Bianchi, Alessandro Malaspina e Luigi Torelli) erano state costruite dai Cantieri OTO del Muggiano e due (Guglielmo Marconi e Leonardo Da Vinci) dai Cantieri Riuniti dell'Adriatico di Monfalcone (4). Il Da Vinci, varato il 16 settembre 1939, era entrato in servizio il 7 aprile 1940. Le prestazioni dei battelli classe "Marconi" erano sostanzialmente analoghe a quelle dell'Archimede, ma il progetto di questi sommergibili era di concezione più¹ avanzata e li rendeva maggiormente adatti alle lunghe navigazioni oceaniche.

Nel settembre del 1942 il battello venne sottoposto ad alcune modifiche (sbarco del cannone ecc.) per effettuare delle prove di trasporto e rilascio di un piccolo sommergibile d'assalto, il CA 2, con il quale la X Mas aveva in progetto un attacco a New York. Conclusisi con successo gli esperimenti, il Da Vinci fu riportato in condizioni operative e, il 7 ottobre, lasciò² Bordeaux agli ordini di Gianfranco Gazzana Priaroggia, alla sua seconda missione atlantica come comandante.

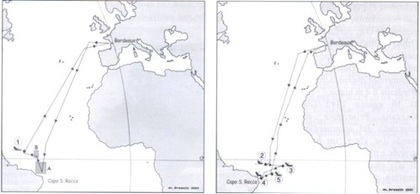

Le missioni di Gazzana Priaroggia

A sinistra:

Missione dell'Archimede (dal 26/4/1942 al 4/7/1942)

A) Zona operativa a Nord di Fortaleza (Brasile)

B) Zona più¹ a settentrione ove il battello italiano venne successivamente inviato Unità affondate nel corso della missione:

1) Piroscafo panamense Cardina (15/6/1942)

A destra:

Prima missione del Da Vinci (dal 7/10/1942 al 6/12/1942)

Unità affondate nel corso della missione:

2) Empire Zeal (inglese - tipo "Empire", 2/11/1942)

3) Piroscafo greco Andreas (4/11/1942)

4) Marcus Whitman (statunitense - tipo "Liberty", 10/11/1942)

5) Piroscafo olandese Veerhaven (11/11/1942)

Il Leonardo Da Vinci nel 1940 (coll.A.Fraccaroli)

Un picchetto di marinai del Reggimento "San Marco", di cui un distaccamento era assegnato a Betasom, presenta le armi al Da Vinci in arrivo a Bordeaux dall'Italia il 31 ottobre 1940. (Coll. E. Bagnasco)

Il passaggio al Da Vinci

"Betasom" aveva nuovamente assegnato al battello una zona di operazioni al largo della costa brasiliana (nel caso specifico a NE di Capo San Rocco) e in quest'area - tra il 2 e l'11 novembre 1942 - il Da Vinci affondò² in rapida successione quattro mercantili di quattro diverse nazionalità (Empire Zeal, tipo "Empire", inglese - Andreas, greco - Marcus Whitman, tipo "Liberty", americano - Veerhaven, olandese). Più¹ specificatamente, la terza e quarta unità vennero affondate a N di Recife, dove il Da Vinci si era spostato per evitare gli attacchi degli idrovolanti "Catalina" dell'U.S. Navy di base a Natal; il Veerhaven, in particolare, fu affondato a cannonate poiché il Da Vinci aveva ormai esaurito la propria dotazione di siluri.

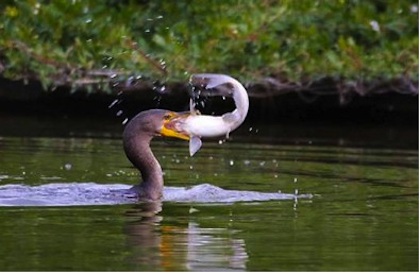

Il piroscafo olandese Veerhaven, affondato dal Da Vinci l'11 novembre 1942. (coll. Mike Cooper)

Durante la navigazione di ritorno, il 28 novembre a N delle isole Canarie, il Da Vinci trasbordò² 30 tonnellate di nafta sul Tazzoli che - a sua volta - era diretto verso la propria zona di operazioni a N della costa brasiliana. La missione del Da Vinci, coronata dai notevoli successi appena descritti, ebbe termine a Bordeaux il successivo 6 dicembre.

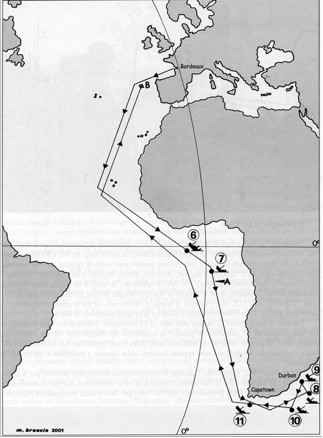

Seconda missione del Da Vinci (dal 20/2/1943 all'affondamento - 23/5/1943)

Unità affondate nel corso della missione:

|

6) "Liner" Empress of Canada (inglese, 14/3/1943) |

|

7) Piroscafo inglese Lulworth Hill (19/3/1943) A) Rifornimento dal Finzi (20/3/1943) |

|

8) Piroscafo olandese Sembilan (17/4/1943) |

|

9) Piroscafo inglese Manaar (18/4/1943) |

|

10) John Drayton (statunitense - tipo "Liberty", 21/4/1943) |

|

11) Petroliera inglese Doryssa (25/4/1943) B) Affondamento del Da Vinci (23/5/1943) |

Nel gennaio 1943, Gianfranco Gazzana Priaroggia tornò brevemente in Italia per trascorrere quella che sarebbe stata la sua ultima licenza e, il mese successivo, era già nuovamente in forza a "Betasom", impegnato nella preparazione del Da Vinci per una nuova, impegnativa missione. Infatti, viste le sempre maggiori difficoltà incontrate dai nostri sommergibili nell'Atlantico centrale (ove il traffico alleato di mercantili non facenti parte di convogli veniva sempre più¹ ridotto), Supermarina aveva da qualche tempo iniziato a studiare la possibilità di inviare alcuni battelli nell'Oceano Indiano meridionale dove - al contrario - quasi tutte le navi da carico alleate navigavano isolate e senza scorta. Per la prima missione di questo tipo venne per l'appunto prescelto il Da Vinci e, in considerazione della durata della navigazione e dell'autonomia del sommergibile, era previsto che - a S del Golfo di Guinea, circa 550 miglia a ENE dell'Isola di Sant'Elena - venisse effettuato un rifornimento di nafta e viveri dal Finzi, espressamente inviato nella zona.

Il Da Vinci salpò² da Bordeaux il 20 febbraio 1943 e - ancor prima di rifornirsi dal Finzi il 20 marzo - silurò² e affondò² il 14 marzo, una settantina di miglia a S dell'equatore, il "liner" Empress of Canada - che, con 21.517 tonnellate di stazza, fu la più¹ grande unitò mercantile affondata da sommergibili italiani nel corso del conflitto - e, quattro giorni dopo, il mercantile Lulworth Hill, entrambi britannici.

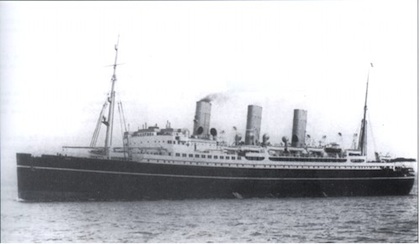

Il "liner" britannico Empress of Canada, qui in una fotografia della fine degli anni Trenta, apparteneva alla Compagnia Canadian Pacific Steamship Ltd. di Londra. Fu silurato e affondato dal Da Vinci, a S del Golfo di Guinea, il 14 marzo 1943. (coll. John Clarkson, via Mike Cooper)

L'affondamento dell'Empress of Canada, diretto a Durban (Sud Africa) da Takoradi (Golfo di Guinea), risultò² particolarmente drammatico poiché, tra gli oltre 1.400 passeggeri trasportati, si trovavano circa 500 prigionieri di guerra italiani che perirono numerosi nell'evento. Uno solo, il sottotenente medico del R.E. Vittorio Del Vecchio, venne tratto in salvo dal Da Vinci e, in occasione del già citato rifornimento, trasbordato sul Finzi (5).

Dopo aver doppiato Capo Agulhas il 5 aprile, il sommergibile comandato da Gianfranco Gazzana Priaroggia fece il suo ingresso nell'Oceano Indiano e raggiunse la propria zona di agguato al largo di Durban (Sud Africa) ove, tra il 17 e il 21 aprile 1943, affondò² i mercantili Sembilan (olandese), Manaar (inglese) e il "Liberty" John Drayton (americano). Inoltre, durante la navigazione di rientro, sempre al largo delle coste sudafricane (180 miglia a S di Port Elizabeth), il Da Vinci affondò² un'ultima unità - la petroliera britannica Doryssa che, proveniente da Table Bay (Sud Africa), stava navigando in zavorra diretta ad Abadan (Golfo Persico).

Un particolare della falsatorre del Da Vinci in missione in Atalntico e Gianfranco Gazzana Priaroggia a bordo dello stesso battello. (g.c. Fam. Gazzana Piaroggia)

Dopo aver conseguito nella sua seconda missione nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Indiano questi congrui risultati, (che, tra l'altro, fanno del Da Vinci il sommergibile italiano che ottenne i maggiori successi in una sola navigazione), il comandante Gianfranco Gazzana Priaroggia intraprese la lunga navigazione di ritorno che avrebbe richiesto circa un mese per poter raggiungere la base di Bordeaux.

In considerazione del numero dei mercantili affondati e per l'ottima riuscita della missione, il 6 maggio 1943 Gianfranco Gazzana Priaroggia ricevette via radio, "sul campo", la promozione a capitano di corvetta per meriti di guerra: tutto era ormai pronto per una dovuta e trionfale accoglienza a Bordeaux, quando la dura legge della guerra impedì il ritorno del Da Vinci nella sua base atlantica.

Inizialmente, la navigazione di rientro procedette senza eventi di rilievo nel Golfo di Guinea e, in seguito, a ponente delle Isole del Capo Verde, delle Isole Canarie e al largo di Gibilterra. L'ultima comunicazione del Da Vinci risale al 22 maggio 1943: il sommergibile informava "Betasom" che - dal giorno successivo - avrebbe intrapreso la prescritta navigazione occulta a partire dal meridiano 15°00'W, prevedendo di raggiungere Bordeaux il 29 maggio.

I Mercantili affondati da G.Gazzana Priaroggia con i sommergibili Archimede e Leonardo Da Vinci

Il mercantile olandese Sembilan, una delle tre unità affondate dal Da Vinci nell'Oceano Indiano (coll. Alex Duncan, via Mike Cooper)

La perdita del Da Vinci

Alle 11.45 del 23 maggio 1943, però², circa 300 miglia a ponente di Vigo (Spagna), il Da Vinci venne individuato con il sonar ("asdic" nella terminologia britannica) dalla fregata inglese HMS Ness che, insieme ad altre unità della Royal Navy, faceva parte della cintura difensiva esterna di un convoglio alleato (6).

L'HMS Ness, al comando del Lieutenant G.P. Krieck, richiese l'intervento del cacciatorpediniere HMS Active, ed entrambe le unità sferrarono un attacco combinato contro il Da Vinci, effettuando diversi passaggi sul punto della posizione stimata del sommergibile con il lancio di numerose bombe di profondità . Come riportato dalla relazione britannica sui fatti, attorno alle 12.00 furono uditi numerosi boati in profondità e, in superficie, affiorarono rottami e materiali facendo ritenere praticamente certo l'affondamento del sommergibile individuato dalla HMS Ness.

Nel dopoguerra, l'esame comparato delle documentazioni ufficiali delle marine inglese, italiana e tedesca ha permesso di accertare che il sommergibile affondato il 23 maggio fu proprio il Da Vinci: nessun altro battello italiano o germanico venne attaccato quel giorno in quella zona e, tanto più¹, le coordinate del punto di affondamento del Da Vinci (42°05'N, 15°34'W) si trovano esattamente sulla rotta che il sommergibile avrebbe dovuto mantenere per raggiungere Bordeaux.

Insieme al comandante scomparvero tutti i 62 membri dell'equipaggio e non si ebbe alcun superstite. Alla memoria di Gianfranco Gazzana Priaroggia, già decorato con numerose onorificenze italiane e tedesche (7), venne concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare; tutti gli altri membri dell'equipaggio del Da Vinci furono decorati con la Croce di Guerra al Valor Militare alla memoria.

La fregata Ness, che il 23 maggio 1943 individuò² il Da Vinci con l'apparato sonar di bordo, qui in una fotografia risalente alla fine dello stesso anno. Apparteneva alla classe "River", di cui diverse decine entrarono in servizio con la Royal Navy tra il 1942 e il 1943; la Ness venne radiata verso la metà degli anni Cinquanta. (g.c. Biblioteca "A. Maj" - Bergamo - Fondo Occhini)

Il cacciatorpediniere Active (qui in una foto risalente al 1937) apparteneva alla classe "A" del 1929-30, Insieme alla fregata Ness prese parte all'azione che si concluse on l'affondamento del Da Vinci il 23 maggio 1943. (g.c. Biblioteca "A. Maj" - Bergamo - Fondo Occhini)

Gianfranco Gazzana Priaroggia è stato il sommergibilista italiano che ha conseguito, in termini di tonnellaggio, i migliori risultati nel corso del secondo conflitto mondiale, affondando undici unità per 90.637 tsl di naviglio nemico. Va peraltro ricordato che Carlo Fecia di Cossato (anch'egli decorato con la massima onorificenza al Valor Militare), pur occupando il secondo posto in questa particolare classifica con "soltanto" 82.821 tsl di mercantili alleati, con un totale di sedici unità risulta il miglior esponente dell'arma subacquea della Regia Marina considerando il numero delle unità nemiche affondate.

Anche dagli avversari di un tempo, dai membri degli equipaggi fatti prigionieri e dagli stessi Comandi della Royal Navy, Gianfranco Gazzana Priaroggia fu sempre riconosciuto quale nemico leale, cavalleresco, ricco di umanità e contraddistinto da capacità marinaresche di assoluto rilievo.

Non a caso, uno dei migliori giudizi su Gianfranco Gazzana Priaroggia é stato dato dagli autori tedeschi Bodo Herzog e Gunther Shoemajers nel loro libro "Ritter der Tiefe Graue Wolfe", ancorché riguardante soprattutto i noti successi degli "U-boote" della Kriegsmarine nella seconda guerra mondiale:

"La seconda navigazione del "Da Vinci" fu quella di maggior successo che un sommergibile italiano avesse compiuto in una sola missione. . . . Gianfranco Gazzana Priaroggia affondò² oltre 90.000 tonnellate di naviglio: né il migliore tra i comandanti americani, O'Kane, né il migliore tra quelli inglesi, Wanklyn, raggiunsero il tonnellaggio affondato da Gazzana Priaroggia. E, tra i sommergibili, nemmeno il famoso giapponese "I-27" raggiunse quello affondato dal "Da Vinci". La Marina Italiana perse insieme al "Da Vinci" un valoroso comandante e un glorioso equipaggio."

La Marina Militare, dopo aver assegnato il nome di Gianfranco Gazzana Priaroggia al sommergibile ex-americano Volador (SS-490), operativo sotto bandiera italiana tra il 1973 e il 1983 (8), ne onora anche oggi la memoria, avendo nuovamente assegnato il suo nome a un moderno, recente battello - appartenente alla quarta e ultima serie della classe "Sauro" - entrato in servizio nel 1995.

Maurizio Brescia

L'autore e "Storia Militare" ringraziano per la collaborazione prestata: Famiglia Gazzana Priaroggia, Rapallo; Sig. Franco Bernardini, Presidente del Gruppo ANMI "G. Gazzana Priaroggia" di Rapallo; Sig. Emilio Carta, già responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune di Rapallo; Mr. Mike Cooper di Southport (Merseyside, Inghilterra), "Membership Secretary" del Naval Photograph Club, per aver fornito notizie e documenti iconografici relativi a molti dei mercantili affondati.

I mercantili affondati da G. Gazzana Priaroggia con i sommergibili Archimede e Da Vinci:

(I numeri corrispondono a quelli riportati sulle cartine)

1 - Cardina (Panama)

5.568 tsl; lunghezza 129 m, larghezza 16,5m, pescaggio 8m; 1 macchina alternativa, vel. 10,5 nodi.

Costruita nel 1919 dal cantiere J.F. Duthie & Co. di Seattle (U.S.A.), nel 1941 venne venduta ad armatori panamensi.

aff. 15/6/1942 - 03°55'N, 42°40'W (in zavorra da Buenos Aires a New York Via Trinidad).

2 - Empire Zeal (G.B.)

7.062 tsl; lunghezza 136 m, larghezza 17m, pescaggio 8,3m; 1 macchina alternativa, vel. 11,5 nodi.

Unità tipo "Empire"; varata il 29 dicembre 1941 dai cantieri Lithgows Ltd. - Kingston Shipbuilding Yard di Port Glasgow (Scozia) per la Compagnia J. Morrison & Son.

aff. 2/11/42 - 00°20'S, 31°03'W (in zavorra da Durban a Trinidad).

3 - Andreas (Grecia)

6.566 tsl; lunghezza 130m, larghezza 18m, pescaggio 9,3m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.

Varata nel 1919 dai cantieri Harland & Wolff di Belfast, negli anni Trenta faceva parte della Compagnia greca Ionian Steamship Co. del Pireo.

aff. 4/11/42 - 01°34'S, 23°22'W (da Trinidad a Alessandria d'Egitto via Durban - carico: 8.516 tons di merci varie e munizioni).

4 - Marcus Whitman (U.S.A.)

7.176 tsl; lunghezza 144,7m, larghezza 18,7m, pescaggio 9m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.

Unità tipo "Liberty" varata nel luglio 1942 dal cantiere Oregon Shipbuilding Co. di Portland per la Matson Navigation Co. di San Francisco.

aff. 10/11/42 - 05°24'S, 32°41'W in zavorra da Table Bay a Paramaribo).

5 - Veerhaven (Olanda)

5.291 tsl; lunghezza 138,1m, larghezza 17,7m, pescaggio 8,3m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.

Varata nel 1930 in Inghilterra dal cantiere W. Gray & Co., Ltd. di Sunderland per la Compagnia olandese Van Uden's Scheepvart en Agentuur Maatschappij, Nv Gebr di Rotterdam.

aff. 11/11/42 - 03°51'S, 29°22'W (da Rosario e Buenos Aires per Trinidad - carico: 7.824 tons di rinfusa di semi di lino).

6 - Empress of Canada (G.B.)

21.517 tsl; lunghezza 199m, larghezza 25,6m, pescaggio 10m; caldaie a vapore, 4 assi, vel. 21 nodi.

Varata nel 1922 dai cantieri Fairfield Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. di Glasgow, sino all'affondamento fece sempre parte della Compagnia Canadian Pacific Steamship Ltd. di Londra.

aff. 14/3/43 - 01°13'S, 09°57'W (da Takoradi a Durban - circa 1.400 passeggeri).

7 - Lulworth Hill (G.B.)

7.628 tsl; lunghezza 132,2m, larghezza 19,6m, pescaggio 9,1m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.

Varata nel 1940 dai cantieri W. Hamilton & Co. di Glasgow per la Dorset Steamship Co., Ltd.

aff. 19/3/43 - 11°00'S, 00°35'E (da Mauritius e Table Bay per Freetown e Mersey - carico: 10.510 tons di zucchero e merci varie)

8 - Sembilan (Olanda)

6.568 tsl; lunghezza 127m, larghezza 18m, pescaggio 10m; 1 macchina alternativa, vel. 12 nodi.

Costruito nel 1922 dai cantieri Maatschappij voor Scheeps-en Werktuigbouw "Fijenooord" di Rotterdam per la "Netherland Line",

aff. 17/4/43 al largo di Durban (da Glasgow per Durban, Port Said e Alessandria d'Egitto - carico: 4.823 tons di merci varie e munizioni).

9 - Manaar (G.B.)

8.007 tsl; lunghezza 150m, larghezza 20,6m, pescaggio 8m; caldaie a vapore, 3 assi, vel. 16 nodi.

Varata nel gennaio del 1942 dai cantieri W. Hamilton & Co. di Glasgow e posta al servizio del Ministry of War Transport dalla Compagnia armatrice T. & J. Brocklebank Ltd. di Liverpool.

aff. 18/4/43 - 30°55'S, 33°40'E (da Mombasa e Beira per Durban - carico: 4.400 tons di rame e cotone)

10 - John Drayton (U.S.A.)

7.176 tsl; lunghezza 144,7m, larghezza 18,7m, pescaggio 9m; 1 macchina alternativa, vel. 11 nodi.

Unità tipo "Liberty" varata nel settembre 1942 dalla North Carolina Shipbuilding Co. di Wilmington per la Compagnia A.H. Bull & Co. di New York.

aff. 21/4/43 - 33°25'S, 34°10'E (da Khorramshar e Bandar Abbas per Table Bay - carico: 9.000 tons di petrolio in fusti).

11 - Doryssa (G.B.)

8.078 tsl; lunghezza 158,4m, larghezza 19,3m, pescaggio 9m; 1 macchina alternativa, vel. 12 nodi.

Petroliera varata nel 1938 dai cantieri Hawthorn, Leslie & Co. di Hebburn on Tyne per la Anglo Saxon Petroleum Co. (meglio nota come "Shell Oil").

aff. 25/4/43 - 37°03'S, 24°03'E (in zavorra da Table Bay per Abadan).

Note

(1) Per la partecipazione alle operazioni navali della guerra civile, il Governo Spagnolo decorò² Gianfranco Gazzana Priaroggia con la "Medalla del Alzamiento".

(2) Classe "Brin" - caratteristiche tecniche: dislocamento: 913t in superficie e 1.266t in immersione; lunghezza f.t.: 72,7m; larghezza max.: 6,7 m; pescaggio: 4,5m; app. motore: due diesel Tosi (3.400hp) e due motori elettrici Ansaldo (1.300hp); velocità max.: 17 nodi in superficie e 8,5 in immersione; armamento (2a g.m.): un cannone da 100/47, due m.g. binate da 13,2mm e otto t.l.s. da 533mm (14 siluri); equipaggio: ca. 60 uomini. L'Archimede e il Torricelli furono costruiti sotto particolari condizioni di segretezza per sostituire gli omonimi battelli del 1931-34, di cui non si era ritenuto opportuno rendere di pubblico dominio il trasferimento alla Marina della Spagna Nazionalista, avvenuto nell'aprile del 1937.

(3) L'attacco dell'Archimede fu portato contro l'incrociatore Milwaukee (CL-5) e il cacciatorpediniere Moffett (DD-362) dell'U.S. Navy; inoltre, nella zona si trovavano l'unità appoggio aerei americana Thrush (AVP-3) nonché un piroscafo e un rimorchiatore, entrambi di nazionalità brasiliana.

(4) Classe "Marconi" - caratteristiche tecniche: dislocamento: 1.036t in superficie e 1.489t in immersione; lunghezza f.t.: 76,5m; larghezza max.: 6,8 m; pescaggio: 4,7m; app. motore: due diesel CRDA (3.600hp) e due motori elettrici Marelli (1.500hp); velocità max.: 18 nodi in superficie e 8 in immersione; armamento: un cannone da 100/47, due m.g. binate da 13,2mm e otto t.l.s. da 533mm (12 siluri); equipaggio: ca. 60 uomini.

(5) Tra i superstiti britannici dell'Empress of Canadavi fu anche Kenneth Krieck, fratello del comandante della fregata Ness che, poche settimane dopo, insieme al cacciatorpediniere Active avrebbe preso parte all'azione in cui venne affondato il Da Vinci.

(6) Tra i vari convogli britannici del periodo, solamente tre si trovavano in navigazione - il 23 maggio 1943 - nella zona in cui andò² perduto il Da Vinci: MKS13G (partito da Gibilterra il 22/5 per Liverpool, ove giunse il 24/5), KMF15 (partito dalla Clyde il 19/5 e arrivato a Orano il 28/5) e i due convogli OG90-KX10 (costituenti un'unico insieme operativo) che lasciarono Liverpool il 20/5 e arrivarono a Gibilterra il successivo 31.

(7) Gianfranco Gazzana Priaroggia, inoltre, era già stato decorato con due Medaglie d'Argento e tre di Bronzo al V.M., cinque Croci al Merito di Guerra e, dal Governo Tedesco, con la Croce di ferro di 2a Classe e la Croce di Cavaliere.

(8) Il Volador era un battello classe "Tench", ampiamente rimodernato dall'U.S. Navy nell'ambito del programma "Guppy III", trasferito alla Marina Militare insieme al gemello Pickerel(SS-524) che assunse il nome di Primo Longobardo.

Bibliografia

Bagnasco, E.: I sommergibili della seconda guerra mondiale, Parma, Albertelli, 1973

Bagnasco E., Rastelli A.: Sommergibili in guerra (2a ed.), Parma, Albertelli, 1994

Bernardini, F.: Un'eroica figura: Gianfranco Gazzana Priaroggia, in "Notiziario della Marina", aprile 1999

Caccia Dominioni, A.: Aria alla rapida n° 32, Gruppo ANMI Milano, settembre 1996

Hague, A., The Allied Convoy System 1939-1945, Annapolis, USNI, 2000

Hervieux, P.: I "Marconi" in guerra, in "STORIA Militare" n. 70 (luglio 1999)

Jordan, R., The World's Merchant Fleets 1939, Londra, Chatham Publishing, 1999

Mattesini, F.: Betasom, la guerra negli oceani, Roma, USMM, 1993

Mori Ubaldini, U.: I sommergibili negli oceani, volume XII della serie "La Marina Italiana nella seconda guerra mondiale", Roma, USMM, 1976

Raiola, G.: Uomini in Atlantico, Milano, Longanesi, 1973

21.3.2013

A cura del webmaster

Carlo GATTI

RELAZIONE Attività Mare Nostrum 2009

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

A N N O - 2 0 0 9

28° Edizione di MARE NOSTRUM

PREMESSA

Nell’anno che è appena terminato, l’Associazione si è mossa su due linee guida ben distinte:

la tradizione e la novità

Ciò significa che il Direttivo, pur muovendosi nel solco della tradizione, ha deciso d’intraprendere la strada di un necessario rinnovamento. Da questi due segmenti, portati avanti con eguale determinazione, è scaturito un anno molto impegnativo in cui si è decisa la Costituzione in Associazione di Mare Nostrum con Atto Notarile che alleghiamo.

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

2.5-2009

Presso l’Oratorio dei Neri, si è svolto l’atteso appuntamento tutto rapallino:

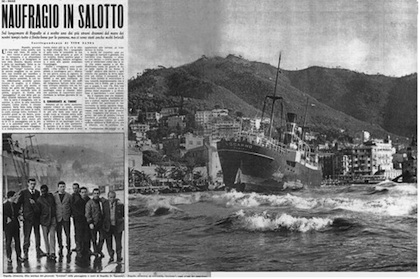

“Il Naufragio della M/n LOCARNO sul lungomare”.

Grande affluenza di pubblico dinanzi ai relatori:

Emilio Carta e Carlo Gatti hanno rievocato storicamente e tecnicamente l’avvenimento invitando numerosi testimoni ad interloquire. Graditissimo è stato il filmato originale di Mauro Mancini e le numerose fotografie proiettate dal socio Ernani Andreatta.

14.5-17.5 / 2009

Si è concluso a Lavagna, presso il Porto Turistico, la Mostra-Expo TIGULLIO MARE. I reperti del Museo Marinaro del socio Nanni Andreatta hanno goduto di un ampio spazio in cui la nostra Associazione Mare Nostrum è apparsa per la prima volta in veste ufficiale. Tra i numerosi stands presenti, il "nostro" ha interpretato il concetto moderno di “mostra storica attiva”, proiettando interessanti filmati del socio E. Andreatta che hanno attirato numerosi visitatori, così come le pregevolissime stampe di navi e velieri, in versione telata di grande fascino e costo contenuto.

Compatibilmente con gli altri impegni di Mare Nostrum, G.Boaretto E.Carta/C.Gatti, G.Martini hanno dato la propria disponibilità inserendosi nel turno di guardia. Giancarlo Boaretto, il prezioso collaboratore del Museo Tommasino-Andreatta, ha partecipato con i suoi pregiati reperti da sub alla Mostra di Mare Nostrum divenendo pertanto nostro socio.

Altre adesioni: assessore alla cultura Gianni Arena - com.te Guido Martini e sua moglie Elvira Sbarbo - Avv. Elvira Indolfi.

16.5-2009

E.Carta/C.Gatti hanno partecipato per Mare Nostrum al convegno su “Navi di Linea-Polene-Sommergibili” che si è tenuto presso la Biblioteca Internazionale con sede a Villa Tigullio. Il numeroso pubblico ha calorosamente applaudito i relatori e la originale proiezione del filmato sull'U-455 di Portofino.

17.5-2009

Presso il Teatro delle Clarisse, Emilio Carta è stato al centro di "Prove Teatrali" per la versione in prosa del suo ormai celebre romanzo “I segreti di Cala dell'Oro che, trasformato in commedia teatrale dalla critica Etta Cascini, debutterà il 21 aprile 2010 con la Compagnia del Teatro Stabile RGG di Genova..

1.6-2009 Mare Forza/7

Si è svolta presso l'Oratorio dei Neri la 1° conferenza del programma con il patrocinio della rivista il MARE (dir.E.Carta) e di Mare Nostrum. E’ stato il turno di Mauro Mancini (poeta dialettale e cultore delle tradizioni di Rapallo), con racconti, proiezioni di foto, immagini, cartoline e testimonianze riprese da vecchi numeri della rivista IL MARE che ha superato brillantemente i cento anni d'età. E. Carta/C.Gatti hanno curato la presentazione. Buona partecipazione dei rapallini e dei nostri soci.

7. 6 - 2009

Il presidente C.Gatti è stato ospite per Mare Nostrum della n/pass. Costa Concordia a Savona. Le foto della nave sono disposizione per l’album della nostra Associazione.

12.6 -2009

In Comune, presente il Sindaco, il socio Gianni Arena (Assessore alla Cultura) e l'Assessore all’Istruzione, si è tenuta la premiazione del torneo di calcio abbinato a quattro libri di scrittori locali, intitolato "IL LIBRO E' ROTONDO". Quattro sono state le classi finaliste di due scuole di Rapallo. La manifestazione ha riscosso, curiosità, interesse, buona partecipazione dei ragazzi e desiderio generale di ripeterla sul modello sperimentato in tutta Italia.

Le Autorità si sono dimostrate, infatti, favorevoli all'iniziativa che sicuramente verrà riproposta anche in futuro. Un grazie particolare al sig. Silvano (Libreria Agorà) per l'impegno profuso. Ha vinto la squadra abbinata a "QUELLI DEL VORTICE" del presidente, che è felicissimo d'aver battuto il suo maestro Emilio Carta con "BANDIERA GIALLA- COLERA A BORDO" ed in successione l'esimio Prof. Federico Pastore con "LA RAGIONE E L'OCCULTO". Quarto in classifica, il libro di Sansò di cui non ricordo il titolo e me ne scuso, forse se aveva la tessera di socio me lo sarei ricordato...

Quindi, in breve, ha vinto MARE NOSTRUM con ben due soci al primo e secondo posto.

18.7-2009 Mare Forza/7

Con l'eccellente supporto informatico di E. Andreatta, E.Carta/C.Gatti hanno presentato l'ospite della serata: la signora Lilla Mariotti di Camogli. Lilla è una ricercatrice di "cose" di mare e per l’occasione ci ha intrattenuto con l'interessante storia dei Fari e Fanali partendo dall'antichità per arrivare fino ai giorni nostri. Il pubblico dell'Oratorio dei Neri, nello splendido giardino pensile, ha risposto, come sempre alla grande, dimostrando quanto la nostra iniziativa -"Mare forza 7 " - abbia ormai il suoi fedeli e affezionati supporters. Nell'occasione, due nuovi prestigiosi soci si sono aggiunti alla nostra Associazione: l'ing.navale (Fincantieri) Marco Prandoni e il cap. Umberto Ricci (noto storico locale e politico rapallese). Diamo a loro il nostro caloroso benvenuto.

Come già sapete, Mare Nostrum è legato profondamente alla Società Capitani e macchinisti navali di Camogli, della quale molti di noi fanno parte da molti anni (vedi sito internet). Dal loro direttivo ci è pervenuto l'invito a partecipare ad una preliminare esposizione dei libri scritti e pubblicati da Soci e associati capitani, ma anche da non soci che hanno testimoniato, tuttavia, l'amore per il nostro mondo marinaro con pubblicazioni sull'argomento.

1.8.2009 Mare Forza/7

Presso l'Oratorio dei Neri, è stato il turno del comandante N.Andreatta che ci ha raccontato la "splendida" quanto sconosciuta storia della LONGITUDINE (cronometro di Harrison). La conferenza è stata presentata da E.Carta/C.Gatti. Sono stati proiettati interessanti filmati storici concernenti il tema. L’avvenimento è stato patrocinato dal mensile il MARE e da Mare Nostrum. La serata ha proseguito con la storia sull'Armamento e Cantieristica di Recco nell'800. Le due affascinanti pagine di storia, hanno riscosso un successo veramente particolare, perchè ben pochi erano a conoscenza del fatto che Recco non è soltanto pallanuoto e focaccia, ma depositaria di tante tradizioni marinare ottocentesche. Il socio Andreatta ha anche raccontato (su richiesta del presidente) l'attività di costruttori navali svolta dal Cantiere Scogli di Chiavari che portò il prestigioso cognome di sua madre “Gottuzzo” (proveniente appunto da Recco). Abbiamo così saputo che ben 125 velieri oceanici sono stati costruiti dalla sua famiglia. E' stata così raccontata l'origine dei numerosi reperti che oggi fanno parte del Museo Andreatta di Caperana-Chiavari.

9.8. 2009

Organizzata da Rapallo Expo-2009, si è tenuta in piazza del Pozzo a Rapallo, una “variegata” conferenza. Per Mare Nostrum hanno preso la parola tre soci: Emilio Carta, con il racconto del relitto Mowack Deer. Carlo Gatti, con l’attività di Mare Nostrum. Umberto Ricci, con le tristi pagine della peste quando colpì Rapallo.

15.8. 2009 Mare Forza/7

Presso l’Oratorio dei Neri, il socio cap. Umberto Ricci ha tenuto l'interessante conferenza sul Circolo Nautico e Lega Navale di Rapallo, sulla base di un recente libro storico-documentale redatto in collaborazione col socio E/Carta. La Storia della città e quella dei due Clubs nautici si sono intrecciati sin dall'inizio del '900 coinvolgendo anche la politica cittadina. Il socio relatore ha ricordato i personaggi che hanno dato lustro allo sport della vela nel Tigullio. Si sono alternati interventi e dibattiti molto piacevoli, vivaci ed anche polemici sulla nascita e funzionalità del porto privato e sulla situazione turistica della città in generale (tema di grande attualità). Il pubblico è intervenuto numeroso, come il solito, ed ha dimostrato con numerosi applausi di gradire il nostro ciclo "Mare forza 7". Come sapete, le conferenze si sono tenute presso l'Oratorio dei Neri, la cui Confraternita ha supportato il ciclo insieme alla rivista mensile IL MARE e con la nostra Associazione Mare Nostrum, animata come sempre da E.Carta/C.Gatti.

Ringrazio i soci che ci seguono sempre con impegno ed entusiasmo, mentre un ringraziamento particolare va ad E. Andreatta indispensabile ed instancabile autore di DVD, montati ad hoc con scelta di testi e musica eccezionali. Il socio usa modernissimi apparati elettronici personali, garantendo spettacoli di sicura affidabilità, attualità e modernità.

Agosto 2009

Mare Nostrum è stata invitata all’evento “IL MARE CI UNISCE”. Il Comune di Camogli ha messo a disposizione dell'evento il Castel Dragone ed un gazebo per i libri in mostra. Aggiungo che l'idea della Società cap./macch. di Camogli mira al lancio di un "concorso nazionale letterario-marinaro " che è previsto per il 2011. I soci Carlo Gatti e Emilio Carta si sono dati disponibili.

Sabato 29.8-2009 Mare Forza/7

C.Gatti/E.Carta sono stati i conferenzieri che hanno chiuso il ciclo Mare Forza/7. Si è parlato del libro del Nuoto Masters, scritto dal presidente per rievocare anche l’ambiente delle Nagge, vecchio covo di nuotatori. E’ stato proiettato il bellissimo DVD creato dal socio N. Andreatta con testi di Emilio Carta e musica del ...socio ad honorem Ennio Morricone, sul tema caro ai rapallini - Il rione LE NAGGE - Durante l’amarcord sono stati ricordati i protagonisti di Rapallo: artisti, scrittori, poeti, nobili, ma soprattutto marinai e pescatori che hanno fatto la storia di questa spiaggia, le cui origini si perdono nel tempo, ma che affiorano qua e là negli scritti dei vecchi storici locali.

Il prof. Pietro Berri ci ha raccontato nel suo libro "Rapallo nei Secoli", che Pio VII, spedito in esilio per la seconda volta da Napoleone nel 1815, sbarcò alle Nagge, abbia sostato una notte presso l'ospedale S.Cristoforo (attuale albergo Europa) e sia ripartito, il giorno seguente, sempre dalle Nagge, tra il tripudio della gente. Pare che la prima parte della parola Ave-naggi risalga a quell'avvenimento, anche se le versioni alternative si sprecano.

Sono state molto apprezzate le testimonianze degli attuali personaggi delle Nagge: prof. Giorgio Odaglia, Rigoberto Vicentini e Alberto Ottonello che, insieme agli interventi dei soci, hanno animato la serata all'Oratorio dei Neri.

Colgo l'occasione per dare il benvenuto ad un nuovo socio: prof. Gian Paolo Buzzi.

Nel frattempo:

Continua la preparazione di Mare Nostrum in vista della Mostra al Castello e degli “eventi” connessi, che si terranno dal 3 novembre (inaugurazione) al 15 novembre (chiusura). Nel periodo indicato, oltre alla presentazione dell'annuale pubblicazione, avremo come 1° ospite lo scrittore e storico di fama internazionale Giorgio Giorgerini che ci intratterrà sul tema d'attualità "La nuova Pirateria intorno al globo: il caso Oceano Indiano" – Il 2° ospite sarà lo storico navale, scrittore ed editore Erminio Bagnasco che terrà una conferenza sulla “documentazione fotografica navale nella Seconda guerra mondiale”. Il 3° ospite della rassegna sarà Il cap. di fregata Marco Mascellani che ci parlerà invece dei "sommergibili ieri ed oggi".

Chi desiderasse acquistare, al prezzo-soci, i DVD relativi alla nostra attività sui temi che ogni volta vi abbiamo segnalato, può richiederli direttamente al suo unico autore Ernani Andreatta, (vedi mail-list) oppure al sottoscritto e sarà nostra cura produrli e distribuirli durante la Mostra.

sabato 17.9.2009

Si è svolto a Recco, presso la Sala multimediale “Franco Lavoratori” l'atteso Convegno sul tema HAVEN:

"La Tragedia e quanto rimane nei nostri ricordi".

L'Associazione Ardiciocca (Presidente ing.Ogno) ha organizzato l'incontro con il patrocinio dei Comuni di Recco/Camogli e con la collaborazione del Museo Marinaro di Camogli- La Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli- Mare Nostrum - Il Mare (periodico di Rapallo). Relatori: C.Gatti (storico e testimone), E.Carta (giornalista), A.Traverso (testimone), E.Andreatta (autore di un DVD sul relitto), Prof. G.Rellini (biologo). Il com.te B.Sacella (dir. Museo Marinaro di Camogli) ha presentato la manifestazione. Una bella cornice di pubblico ha assistito alla proiezione del film-documentario, davvero eccellente, (autore il nostro socio Com.te Andreatta) che ha spaziato dalla nascita del “gigantismo navale” petrolifero fino allo specifico tema della Haven con le tragiche foto relative alle 72 ore di agonia nel mare davanti ad Arenzano. I testimoni Gatti-Traverso hanno rievocato i momenti drammatici dalla prima esplosione fino all'affondamento della petroliera. Pilota in servizio e il Comandante di un rimorchiatore chiamato per un lavoro davvero speciale, hanno dato vita a momenti anche commoventi. E.Carta ha posto domande importanti e soprattutto mirate sull'attualità del mondo petrolifero. Il prof. Rellini ci ha tranquillizzato sulla situazione ecologica della zona interessata al relitto dandoci, con una interessante proiezione di slides una panoramica interessante e aggiornata sulla tematica. Il pubblico ha apprezzato particolarmente l'ascolto dell'intervista rilasciata alla RAI di Genova dall'eroico pilota portuale Giancarlo Cerruti che salvò con la sua pilotina ben 18 naufraghi della Haven che si erano tuffati in mare tra le fiamme. Il dialogo è stato improvvisato da E.Carta (RAI) e C.Gatti (G.Cerruti).

18-19-20. sett./2009

Si è conclusa a Camogli la rassegna cultural-marinara IL MARE CI UNISCE che si è svolta da venerdì a domenica. Con Mare Nostrum abbiamo partecipato attivamente nell'ambito "Prima Rassegna Di Testi Marinari" voluta ed organizzata dalla Soc. Capitani e Macchinisti di Camogli, di cui facciamo parte insieme con alcuni soci di Mare Nostrum. Il tempo variabile ha interrotto e disturbato qualche volta la successione degli eventi che ha avuto in ogni caso una buona affluenza di pubblico. Oltre alla presentazione di 60 testi di mare, la manifestazione è stata arricchita dalla magnifica presenza della Tall Ship "Pandora", da una decina di piccoli Leudi di Stintino (Sardegna) ed altri provenienti da località della tradizione. Importante è stata la presenza di intagliatori al lavoro, scultori (Franco Casoni), scuole di marineria, mostre di quadri interessanti ed altri gazebo d'arte marinara, parata di militari in costume, ed infine il celebre DRAGUN. Sul sito della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli si trova il rapporto completo degli avvenimenti. Una critica opportuna: sono state assemblate troppe "Chicche" nell' area ristretta della calata portuale. Purtroppo abbiamo anche riscontrato l'assenza di un coordinatore degli eventi. Pertanto, i rappresentanti hanno improvvisato le loro esibizioni rubandosi il pubblico che non aveva istruzioni su come procedere. L'idea è stata ottima, ma l'organizzazione dovrà migliorare parecchio e qualcuno dovrà prendersene carico. Negli stessi giorni analoga manifestazione dedicata al libro e al mare, curata dalla casa editrice Mursia, si è tenuta a Lerici, alla presenza di scrittori e velisti di caratura internazionale. All’incontro hanno partecipato tra l’altro i giornalisti-scrittori Fabio Pozzo originario di Recco (La Stampa) autore del volume “Assolvete l’Andrea Doria!” e per Mare Nostrum il socio Emilio Carta con “Il segreto di Cala dell’Oro” e “Bandiera gialla colera a bordo”. Carlo Gatti con “Quelli del Torregrande”, “Quelli del Vortice”, “Genova, Storie di Navi e Naufragi”.

Con l'intento di offrire la massima visibilità alla Mostra - Eventi collaterali di MARE NOSTRUM, abbiamo raggiunto alcuni accordi pubblicitari con le testate del Secolo XIX e Corriere Mercantile.

Venerdì 30 ott. 09: Pagina Intera su Secolo XIX + Stampa-Mercantile

Venerdì 6 nov. 09: Mezza pagina su Secolo XIX + Pagina intera su

Stampa-Mercantile

Venerdì 13 nov. 09: Pagina Intera su Stampa-Mercantile

Sabato 31 ottobre 2009

Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune, con una buona partecipazione di pubblico, alla presenza delle massime Autorità cittadine e di studiosi, la Presentazione della 28° Mostra di Mare Nostrum e della annuale Pubblicazione – 2009, nonché degli eventi collaterali in calendario. La scrittrice camoglina Lilla Mariotti ha presentato, a seguire, il suo interessante libro "CACCIATRICI DI BALENE". Una ricerca, al femminile, di un argomento poco conosciuto e forse inedito, quindi molto apprezzato.

Sabato 7 novembre 2009

Presso la sala conferenze del Gran Caffé-Rapallo, Il socio prof. G. P.Buzzi ha presentato l’ospite, lo storico Giorgio Giorgerini che in seguito ha affrontato l'argomento di grande attualità: “La Pirateria sui Mari” dinanzi ad una sala gremita di pubblico. Sono intervenuti: C.Gatti/E.Carta/M.Brescia

Sulla rivista il MARE abbiamo dato ampio spazio al tema in programma e, per l'occasione, abbiamo riscontrato un forte interesse da parte di tutti. Giorgio Giorgerini è sicuramente il massimo esponente tra gli studiosi che hanno dedicato una vita alla minuziosa ricostruzione della Storia della nostra Marina. Ricordiamo che l’illustre ospite ha svolto un importante ruolo di Consigliere e Consulente dello Stato Maggiore della Difesa.

Sabato 14 novembre 2009

Presso la sala conferenze del "Gran Caffè Rapallo", il vicepresidente Maurizio Brescia ha presentato il com.te Erminio Bagnasco, direttore di "STORIA militare". Il gradito ospite ha tenuto la conferenza sul tema "La documentazione fotografica della guerra aeronavale italiana 1940-1945", con proiezione d’immagini d'epoca. La partecipazione alla conferenza, inserita nell'ambito delle manifestazioni collaterali alla mostra "Mare Nostrum 2009", è stata seguita da un folto pubblico. Nei giorni successivi, il comandante Erminio Bagnasco ci ha inviato il CD contenente le foto proiettate in sala. Qui di seguito riportiamo la graditissima lettera ricevuta dal nostro ospite.

Caro comandante C.Gatti,

Rientrato a Milano, voglio ringraziarti, anche a nome di mia moglie, per le infinite gentilezze e l'ospitalità ricevute a Rapallo in occasione dell'incontro promosso da "Mare nostrum".

Mi auguro che analoghi, piacevoli incontri possano ripetersi anche in futuro per i quali ti do fin d'ora la mia piena disponibilità.

Ancora complimenti per la vostra ottima organizzazione.

Un cordiale saluto.

Erminio Bagnasco

15.nov.2009

L'ultimo "relatore" del ciclo Eventi di Mare Nostrum 2009 doveva essere il capitano di fregata Mascellani il quale, purtroppo, alla vigilia della conferenza è stato aggredito dall’influenza "suina". Abbiamo pertanto ripiegato su un tema d'incontro molto caro ai liguri per la sua tragicità: La tragedia della Haven, che di recente avevamo tenuto a battesimo a Recco, su invito della Sociazione “Ardiciocca”. E' stato un successo per i seguenti motivi: il DVD creato appositamente dal socio com.te Nanni Andreatta, con il materiale del presidente (testimonial della tragedia), ha avuto un buon successo presso il folto pubblico. Il racconto di C.Gatti e gli interventi del com.te Andreatta, esperto di petroliere, hanno interessato la platea che in seguito ha rivolto intelligenti domande. Il socio Umberto Ricci, storico ed ex navigante, ha arricchito l'incontro con il suo intervento sempre brillante e molto simpatico. E' seguito un ricco quanto gradito "buffet" offerto da Mare Nostrum presso l'Hotel Europa dove si è felicemente concluso l'annuale appuntamento. Un grazie particolare al socio-segretario dott. D'este, che si è prestato, tra un impegno e l'altro, a presenziare e a testimoniare con la fotocamera ogni avvenimento. Anche il socio Claudio Molfino, espositore molto apprezzato, si è inserito nel turno al Castello, nonostante il suo impegno professionale. Altri soci, appena iscritti, si sono dati disponibili a collaborare con il Direttivo e credo che l'incremento costante degli impegni della nostra Associazione, non potrà fare a meno del loro supporto nelle prossime edizioni, per le quali ci daremo un assetto organizzativo ad ampio respiro.

15 Novembre 2009 - CHIUSURA MOSTRA

Si è chiusa la Mostra di Mare Nostrum 2009 con un flusso continuo di visitatori. Alla rituale cerimonia è intervenuto il socio-assessore alla cultura Gianni Arena, che ringraziamo particolarmente, perchè nell'occasione si è assentato dal Consiglio Comunale in corso e ci ha raggiunti al Castello per la consegna del ricordo (stampa del pittore di marina M.Locci) ai partecipanti alla Mostra. Mare Nostrum, al termine della cerimonia, ha invitato i partecipanti della 28a edizione al "speciale buffet" presso l'Hotel Europa. Questa è stata la prima volta in cui la "gente" di Mare Nostrum si è sentita unita, servita e riverita nel prestigioso Hotel e ce ne ha reso una gratificante testimonianza.

Devo dire, con grande soddisfazione, che quest'anno abbiamo avuto un incremento quantitativo e qualitativo di espositori, sia al piano superiore sia in quello inferiore presso i modellisti. Sarà raccolto il materiale fotografico, e conservato nell’album di Mare Nostrum. Pasquale "Cicci" Panella, comandante sup. d.l.c. da ieri è nostro socio. Cicci è noto per il suo modello "Cutty Sark" (campione del mondo), ma anche per essere prof. di astronomia, nonché autore di tre autorevoli libri nautici (purtroppo non pubblicati) dei quali mi onoro di possedere le prime fotocopie.

E’ sempre aperto l’invito ai soci-modellisti ad inviarci le foto dei loro modelli per farli conoscere anche ai soci lontani, al fine d’instaurare un dialogo storico-tecnico tra gli interessati. Ricordiamo ai nuovi soci che Mare Nostrum è nata da una costola dell'Associazione Modellisti Rapallesi di Nonno Franco.

A questo proposito ricordiamo che, per la prima volta, sono apparsi all'orizzonte due giovani modellisti sotto i 14 anni, che sono stati molto apprezzati. Con loro si proietta un cono di luce nuova e di speranza su una forma d'arte che purtroppo lancia segnali disperati d'allarme.... Silvano Porcile (Presidente), Mauro Rocca e Benito Sacco sono i tre alfieri-modellisti, nostri soci, sui quali ci appoggiamo ogni giorno sulla funzionalità della Mostra e per la risoluzione di tanti problemini. A loro dedichiamo un caloroso abbraccio colmo di gratitudine. Concludo con una nota di colore... Si ringrazia anche la gentile Jackline del Ghana, nuova guardiana del Castello, che sovente e spontaneamente si è offerta nella pulizia, nel trasporto e smontaggio del materiale espositivo.

20 dicembre 2009

Il direttore Emilio Carta, c'informa che il 1° numero di RAPALLO NOTIZIE è in edicola fino ad esaurimento e che prosegue la distribuzione "gratis" di ben 15.000 copie nei locali pubblici e anche nelle case di Rapallo. Rendiamo noto che il nuovo mensile, editore Massimo Busco, ha mantenuto integralmente la redazione e i collaboratori del IL MARE.

Mare Nostrum augura "Vento in poppa e Buona Navigazione" al socio Direttore E. Carta e al presidente C.Gatti suo collaboratore in questa sua nuova avventura.

21 febbraio 2009

A cura dell’associazione culturale “La corallina” di Santa Margherita L., il giornalista Emilio Carta e il sub genovese Lorenzo del Veneziano sono stati protagonisti di un’avvincente conferenza su “Navi e relitti in Liguria - Le più recenti e misteriose scoperte” che si è svolta presso la sala convegni dell’Hotel Europa di Rapallo.

L’incontro è stato preceduto da un inedito filmato girato sui fondali della Liguria contenente le immagini dei principali relitti ritrovati tra le due riviere.

Come a noi è ben noto, Emilio Carta è l’autore autore della triplice opera “Navi e relitti da Montecarlo a La Spezia”, una importantissima ricerca che ha consentito, per la prima volta, la mappatura dei relitti di navi mercantili e da guerra, onerarie romane, sommergibili e aerei affondati nel mar ligure nel corso dei secoli.

Lorenzo Del Veneziano è un noto subacqueo cui si deve la scoperta di decine di relitti tra cui il recente ritrovamento dell’U Boot tedesco U 455 tra Portofino e Bogliasco e la rivisitazione del cosiddetto “relitto delle lanterne”.

13 novembre 2009

Vi allego la locandina di un' ulteriore interessante appuntamento cultural-marinaro curato della Società Capitani e Macchinsti Navali di Camogli.

Segue la lettera indirizzata al Comune avente per oggetto il

Calendario delle manifestazioni programmate dalla nostra Associazione

per l’anno 2010

Rapallo, 28 febbraio 2010

Spett.le

Comune di Rapallo

Piazza delle Nazioni, 4

16035 Rapallo (GE)

Alla cortese attenzione del

Signor Sindaco, Avv. Mentore Campodonico

e p.c.

Alla c.a.

Assessore alla Cultura, Rag. Gianni Arena

Oggetto: Progetto manifestazione MARE NOSTRUM 2010 – 29^ edizione

Preg.mo Signor Sindaco, preg.mo Assessore,

“Mare nostrum”, la manifestazione promossa dal Comune di Rapallo e dedicata al modellismo navale, alla storia, alla cultura ed alla documentazione marinara raggiunge quest’anno il prestigioso traguardo della ventinovesima edizione.

La “Associazione culturale Mare Nostrum Rapallo” è disponibile ad organizzare e a curare tutti gli eventi previsti in occasione della Mostra - ospitata sui due piani della cinquecentesca fortezza sul mare - compresa la predisposizione del relativo fascicolo storico e del depliant illustrativo afferente la manifestazione.

Di seguito si espongono brevemente gli aspetti salienti della manifestazione.

Curatori e collaborazioni

“Mare Nostrum Rapallo” si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Modellisti di Rapallo, guidata dal presidente Silvano Porcile, della competenza e della preziosa opera di volontariato dei propri soci, in particolare del giornalista-scrittore Emilio Carta, del sottoscritto presidente dell’Associazione comandante-scrittore Carlo Gatti, dello studioso e ricercatore della Marina Militare dottor Maurizio Brescia, del direttore del Museo marinaro Tommasino-Andreatta con sede presso la scuola Telecomunicazioni di Chiavari, comandante Ernani Andreatta, dell’appassionato d’arte Claudio Molfino. Si avvarrà inoltre della disponibilità del locale gruppo dell’Associazione Marinai d’Italia, che esporrà documenti e materiale storico-didattico della Marina Militare. La vocazione della nostra Associazione per la storia dei relitti e della subacquea, si avvarrà per la prima volta di uno stand con materiale espositivo d’epoca della Società MARES di Rapallo.

Sono stati inoltre avviati incontri propedeutici per dedicare la sala superiore alla Costa armatori, alla sua storia ed ai rapporti che la stessa famiglia Costa ha sempre avuto con Rapallo.

Come da indicazioni pervenute da codesto spettabile Comune, promotore dell’iniziativa, l’evento si terrà nelle sale dell’Antico Castello da sabato 30 ottobre (inaugurazione) al 14 novembre 2010 (chiusura). Per quanto precede, il Castello dovrà essere necessariamente messo a disposizione degli espositori il giorno precedente l’apertura ed il giorno seguente la chiusura per ovvie esigenze di allestimento/smantellamento della mostra.

Inoltre, sono previsti alcuni avvenimenti collaterali alla mostra quali: una conferenza stampa, la presentazione di libri a carattere marinaro, conferenze di esperti storici di assoluto valore, proiezione di documentari e filmati, tutti eventi che saranno tenuti nella Sala Consiliare comunale, o in altre sale di uguale prestigio, la cui concessione ed il cui utilizzo (gratuito) dovranno essere al più presto concordati con gli uffici comunali per le date di seguito indicate.

Calendario della manifestazione

Giovedì 28 – Venerdì 29 ottobre: Allestimento Mostra al Castello

Sabato 30 ottobre ore 10.30: Sala consiliare

Conferenza stampa per l’Apertura della 29° Edizione della Mostra di Mare Nostrum e presentazione della Pubblicazione di carattere storico curata da Maurizio Brescia, Emilio Carta e Carlo Gatti, alla presenza degli stessi autori.

Domenica 31 ottobre - ore 11,00: Lo specialista in modellistica statica e dinamica Angelo Parodi del Gruppo Modellisti di Rapallo, eseguirà la simulazione di una battaglia navale con “modelli dinamici-telecomandati” nella piscina scoperta dello stabilimento balneare ARISTON.

Lunedì 1° novembre (Tutti i Santi) – ore 11: conferenza al centro incontri del Gran Caffè Rapallo (sede sociale dell’Ass. Mare Nostrum) tenuta dal Comandante scrittore Mario Palombo, commodoro della Società Costa Crociere che avrà per argomenti la vita di mare, di come si navigava una volta e di come si naviga oggi, sulla manovra con moderni strumenti di navigazione, sulla salvaguardia ambientale e sicurezza oltre vari aneddoti divertenti. Saranno invitati alla conferenza personaggi del mondo dello shipping.

Domenica 7 novembre – ore 11: conferenza al centro incontri del Gran Caffè Rapallo del com.te Erminio Bagnasco sul tema “I mezzi d’assalto della 2° Guerra Mondiale”. Parteciperanno alla conferenza “testimonial” e importanti personaggi della marina tra cui il cap. Italo Ferraro, figlio della M.O. Luigi Ferraro.

Sabato 13 novembre (oppure) Domenica 14 novembre – ore 11: Presentazione libro Nanni “EPISODI DI MARE”. Verranno proiettati filmati inediti della 2° Guerra Mondiale con riferimento agli “Eroi del Tigullio”.

Domenica 14 novembre - ore 18: chiusura Mostra e saluto ai partecipanti

Lunedì 16 novembre – smantellamento della mostra

Orario apertura al pubblico:

Giorni feriali: ................................15-18

Giorni festivi e sabato: ................10-12; 15-18.30

Lunedì ...........................................giorno di chiusura

Le sale espositive

Antico Castello – sala al primo piano

Ivi saranno ospitati lo stand del locale gruppo della Marina Militare e la grande mostra espositiva sulla storia del mare e della navigazione attraverso il modellismo navale curata dall’Associazione modellisti “Nonno Franco” di Rapallo.

Antico Castello - sala al piano superiore

Ivi sarà esposto materiale storico iconografico della Società Costa Crociere, utilizzando le collezioni private del com.te Carlo Gatti, del curatore del Museo delle Telecomunicazioni com.te Ernani Andreatta, di Emilio Carta e dello studioso Maurizio Brescia.

Antico Castello - due salette al piano superiore

Ivi saranno ospitati:

- la mostra “Gli armatori Costa e Rapallo” con la riproduzione di materiale interessante a cura di Claudio Molfino.

- il materiale espositivo-didattico-museale messo a disposizione dal Curatore del Museo navale Tommasino-Andreatta, comandante Ernani Andreatta;

- Sala proiezioni per il pubblico con filmati di carattere storico e documentale navale;

Gestione della fase promozionale e operativa dell’evento

L’Associazione “Mare Nostrum Rapallo”, attraverso la propria struttura e personale esterno qualificato, è disponibile ad organizzare e gestire i seguenti “punti operativi” della manifestazione:

A. Realizzazione e stampa di n. 1.000 copie del fascicolo storico-illustrativo della Mostra, composto di 64 pagine e dal titolo (ancora provvisorio) “Gli Armatori Costa - La Famiglia, l’Armamento e le Navi” riportante testi scritti da Maurizio Brescia, Emilio Carta e Carlo Gatti, debitamente corredato da foto con relative didascalie.

B. Stampa di n. 5.000 depliants a quattro colori riportanti il programma dell’intera manifestazione unitamente a debite note illustrative dei contenuti delle varie sale espositive;

C. Realizzazione di uno stendardo promozionale e di un pannello mobile espositivo, posizionati a cura dell’Associazione all’’ingresso del castello;

D. Stampa di n. 100 locandine tipografiche contenenti il programma dell’evento;

E. Stampa di n. 100 locandine a 4 colori promozionale di Mare Nostrum;

F. Stampa di n. 100 stampe a colori della foto-icona da omaggiare agli espositori e alle varie personalità invitate;

G. Stampa n. 100 locandine promozionali della “Battaglia navale”;

H. Organizzazione della conferenza stampa illustrativa e stampa degli inviti relativi alla:

1) presentazione della mostra e della pubblicazione del fascicolo “Gli Armatori Costa-La Famiglia, l’Armamento e le Navi” alla presenza degli autori Maurizio Brescia, Emilio Carta, Carlo Gatti; (sabato 30 ottobre 2010 ore 11.00, Sala Consiliare)

2) presentazione del programma delle varie giornate dedicate a conferenze e proiezioni di filmati e documenti storici nonché i nominativi degli studiosi partecipanti di rilevanza nazionale (Sala Consiliare sabato 31 ottobre ore 10,30);

I. noleggio di televisore con videoregistratore DVD e filmati di carattere marinaro e navale, da proiettare in libera visione al pubblico al castello;

J. Spese di affissione delle locandine;

K. Presenza di idoneo personale per: distribuzione di locandine e depliants nei locali e nei principali punti di aggregazione, l’accoglienza dei visitatori nelle sale non custodite dal personale comunale e in appoggio, messa in opera di striscione e stendardo espositivi;

L. Ospitalità ai conferenzieri (rimborso spese, albergo e cena)

M. Eventuale affitto di sale conferenze in strutture private in caso di impossibile utilizzo della sala consiliare comunale;

N. Assicurazione dei modellini navali esposti attraverso idonea primaria società assicurativa;

O. Cocktail in occasione degli incontri e conferenze previste per Mare Nostrum;

Al fine di rendere possibile la manifestazione, a codesto spettabile Comune

si chiede

1. che la spedizione degli inviti venga effettuata per il tramite dei Vostri Uffici preposti;

2. l’utilizzo gratuito del videoproiettore e dello schermo, di proprietà del Comune, per le conferenze e proiezioni previste nella sala consiliare

3. la messa a disposizione gratuita di n. 17 pannelli elettorali metallici da utilizzare quali ripiani di appoggio per i modellini navali esposti al primo piano del Castello (i relativi cavalletti sono già presenti nel castello);

4. la messa a disposizione gratuita di n. 25 pannelli al secondo piano, con relativi supporti e plex di copertura;

5. l’erogazione di un contributo finanziario quantificato in euro 5.000,00 (euro cinquemila) per la copertura degli oneri previsti più sopra, ai punti da A. a O.

6. Offerta di un cocktail in occasione della conferenza stampa e presentazione della pubblicazione Mare Nostrum 2010 previsti nella sala consiliare in data sabato 31 ottobre 2010 alle ore 10,30;

Certi di un favorevole riscontro alla presente, resto in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e porgo deferenti saluti.

Associazione Mare Nostrum Rapallo

Il presidente - (Com.te Carlo Gatti)

SITO INTERNET

Proseguono i contatti del Direttivo per dotare Mare Nostrum di un sito internet. E’ nostra assoluta volontà poter sfruttare i mezzi di comunicazione moderni come il linguaggio informatico. Il nostro obiettivo finale è diffondere la nostra passione per il mare, la sua storia, la sua cultura e le sue problematiche. Vogliamo essere presenti su internet con un sito accattivante, che possa incuriosire i giovani e i meno giovani per avvicinarli, tramite un forum permanente, alla conoscenza della nave come risorsa economica umana tanto inestimabile quanto poco sconosciuta nel nostro Paese. Vogliamo entrare in internet per confrontarci con le altre Associazioni che hanno i nostri stessi obiettivi e per promuovere i nostri scritti che sono frutto di esperienza vissuta e degna di essere tramandata. Vogliamo entrare in internet per collegarci con i “liguri nel mondo” e donare ai “rapallini” delle Americhe e dell’Australia i nostri messaggi mensili contenuti in “Rapallo Notizie”. Vogliamo entrare in internet per ristabilire il cordone ombelicale con queste comunità che “sognano” la loro bella Rapallo e sperano che qualcuno si svegli un giorno pensando finalmente a loro. Il sito internet può anche diventare un veicolo di pubblicità e rendere risorse da investire in programmi sempre più ampi.

Il Presidente

Carlo GATTI

I RAPALLESI ALLA SPEDIZIONE DEI MILLE

I RAPALLESI ALLA SPEDIZIONE DEI MILLE

5 maggio 1860

In occasione del centocinquantesimo, 5 maggio 2010, anniversario dell’unità d’Italia ci sembra doveroso additare ai lettori tre coraggiosi Rapallini che, insieme ad altri 155 “pazzi” della Liguria (così l’ha definiti il Secolo XIX), hanno seguito volontariamente Garibaldi nell’impresa dei Mille ed hanno contribuito a darci una Nazione.

Questa immagine rispecchia fedelmente lo scenario portuale genovese nei giorni della famosa Spedizione dei Mille.

Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi

La stele rostrata dell’artista genovese Giovanni Scanzi è stata innalzata per commemorare i 50 anni della Spedizione dei Mille che da quel punto del porto prese inizio.

Anche Rapallo ha solide radici garibaldine. Ne parliamo con Umberto Ricci, cultore di storia locale

Bartolomeo Canessa, nato a Rapallo il 14 Marzo 1839, macchinista navale residente a Genova

Lorenzo Pellerano, nato a Rapallo il 4 Luglio 1811, facchino residente a Livorno

Giovanni Pendola, nato a Genova (da genitori di San Maurizio di Monti - Rapallo) il 7 Marzo 1836, falegname mobiliere.

INTERVISTA del giornalista EMILIO CARTA

I tre moschettieri, gli indomabili spadaccini cari al mitico Alexandre Dumas, erano veramente tre oppure quattro? Cavalcando l’onda dell’ironia potremmo aggiungere: ma i garibaldini rapallesi erano quattro o sette?

Lo chiediamo all’amico e storico locale Umberto Ricci che, in questa stagione di ricorrenze ed eventi cari all’Unità d’Italia e ai suoi centocinquant’anni, ha provato a fare un po’ di chiarezza. Non certo sui moschettieri, quelli del “tutti per uno e uno per tutti” tanto invisi al cardinale Richelieu, quanto sulle più caserecce camicie rosse che non esitarono a seguire un certo Giuseppe Garibaldi a bordo del Piemonte e Lombardo.

A Rapallo in effetti, ad oggi, si ha notizia di Bartolomeo Canessa, Lorenzo Pellerano, Giovanni Pendola, Egisto Sivelli, Emanuele Figari, Lorenzo Pellerano e Giovanni Fontana. Giusto?

“Andiamo con ordine. Quattro garibaldini erano nativi di Rapallo ed in particolare Bartolomeo Canessa, Emanuele Figari, Lorenzo Pellerano e Giovanni Fontana. Per i restanti la situazione è leggermente diversa ma possiamo provare ad esaminare insieme il ruolo da loro con la nostra città.

Partiamo da Bartolomeo Canessa. Su di lui le notizie sono abbastanza frammentarie. Lo storico Poggi, nel suo “Dizionario del Risorgimento Nazionale – Fatti e persone ” - edito da Vallardi nel 1930, ne ricorda la figura anticipando di un giorno la data della morte effettiva ma si tratta proprio dello stesso Bartolomeo Canessa, nato a Rapallo il 14 marzo 1839, figlio di Benedetto e di Maria Canessa.

Il P.fo PIEMONTE sul quale imbarcò il fuochista rapallese Bartolomeo Canessa

Il P.fo LOMBARDO in un celebre dipinto d’epoca

Di mestiere faceva il fuochista (ovvero l’addetto alle caldaie in sala macchine) a bordo delle navi mercantili. Si trovava a Genova quando venne organizzata la Spedizione dei Mille “e la seguì"– sono ancora le parole di Poggi – "da modesto gregario qual era in mezzo a quei volontari da Quarto al Volturno”.

Assieme a quegli uomini colti dal sacro furore della Patria da unire portò la pelle a casa e, finita la Campagna, riprese l’esercizio della sua professione marinara continuandola con il grado di “macchinista”. Quindi si stabilì a Genova, trascorrendo gli ultimi anni di vita in agiato riposo, dove morì il 29 novembre 1890. Nell’elenco dei decessi come professione è designato “pensionato dei Mille”.

Dei vari quotidiani genovesi soltanto “L’Epoca” (di area di sinistra come si direbbe oggi) pubblicò un breve necrologio: “Dalle tavole necrologiche dello stato civile apprendiamo la morte del signor Bartolomeo Canessa di anni 51, pensionato, il quale fece parte della gloriosa schiera dei Mille. Deponiamo un fiore sulla tomba del patriota”.

Andiamo avanti!

Di Lorenzo Pellerano sappiamo soltanto che nacque a Rapallo il 4 luglio 1841. Aveva dunque meno di 19 anni quando si arruolò nella storica schiera, mentre 21 compiuti ne aveva il suo concittadino sopra citato. I ritratti qui pubblicati sono di entrambi, tratti da “L’illustrazione italiana” del maggio 1910, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell’impresa.

Forse il più citato fra i garibaldini di cui parliamo era Giovanni Pendola?

La Gazzetta Ufficiale del 1878 indica però Giovanni Pendola come nato a Genova anche se sulla lapide posta sul piazzale della chiesa di San Maurizio di Monti si legge “qui donde trasse origini”.

Il legame tra Rapallo e Giovanni Pendola però non faceva capo solo a un’origine più o meno remota. Abbiamo documenti che attestano una sua relazione con la località di San Maurizio di Monti, una radice molto sentita dimostrata dal fatto che a un certo punto della sua vita l’uomo decise di abbandonare Genova, dove pure era nato e vissuto, per trasferirsi nella frazione rapallese, luogo d’origine dei suoi antenati.

Giovanni Pendola era nato a Genova, nella parrocchia di Santa Zita nel 1836, figlio di Nicola e Nicoletta Castagneto. Dai registri parrocchiali di San Maurizio di Monti si ricava che il padre Nicola, figlio di Agostino, era nato nella frazione di Rapallo il 28 agosto 1812. Anche la madre si presume sia nata a San Maurizio di Monti.

Nicola Pendola era giunto a Genova nel 1830, in un momento storico e politico a dir poco tumultuoso. Infatti alcuni anni prima in una cava, che possiamo localizzare nell’attuale via Corsica, erano stati fucilati i rivoltosi che avevano partecipato ai moti della Giovane Italia, e l’influenza di Mazzini fra gli artigiani e gli scontenti del dominio dei Savoia era ben forte.

Si può quindi ipotizzare che Nicola Pendola, seppur arrivato dalla campagna si occupasse ben presto di politica. La sua prima residenza non fu all’interno della città di Genova bensì fuori delle mura, sulla riva sinistra del Bisagno, a Borgo Pila dove c’era, e c’è tuttora, una chiesa dedicata a Santa Zita. Un collegamento con la frazione di San Maurizio di Monte lo troviamo nei registri degli atti di matrimonio dell’anno 1859 quale testimone di un matrimonio.

Il figlio, Giovanni Pendola, però, fu un vero genovese, figlio degli anni tumultuosi seguiti al 1848 e divenne in breve tempo un seguace di Giuseppe Mazzini. Genova all’epoca era una città “di frontiera”, meta tra l’altro di numerosi profughi della Lombardia, regione dalla quale le idee repubblicane si diffondevano con sempre maggiore vigore fra gli artigiani.

La sua attività di falegname e commerciante - gestiva infatti un modesto negozio di vendita dei mobili che costruiva - lo portava spesso a contatto con quel ceto medio che trovava solidarietà nelle prime Società di Mutuo Soccorso che sorgevano appunto in quegli anni sulla scia del pensiero di Giuseppe Mazzini.

Rapallo, seppur in ritardo, fondò la sua Società di Mutuo Soccorso, l’ Aurora che nel 2010 ha compiuto i suoi cento anni di fondazione (1910-2010). Nella primavera del 1860, mentre Giuseppe Garibaldi riuniva i volontari per la spedizione in Sicilia, Giovanni Pendola liquidò l’azienda e si arruolò.

Partito da Quarto, durante la spedizione venne ferito in combattimento e, quindi, nominato Capitano. Al termine ritornò a Genova dove riprese la sua attività di falegname e fu tra i primi ad aderire alla Croce Rossa. Durante l’epidemia di colera che colpì la città a metà Ottocento primeggiò per coraggio fra i soccorritori.

A proposito di questo fatto, va ricordata la cessione di una foto con autografo di Giuseppe Garibaldi, scatto donato da quest’ultimo alla Marchesa Ernesta Cambiaso e da lei successivamente ceduta al garibaldino Giovanni Pendola a dimostrazione di riconoscenza della Marchesa, lei stessa crocerossina, per i servizi e gli aiuti resi dal Capitano durante l’epidemia alla popolazione genovese. Non sappiamo con certezza se Giovanni Pendola abbia partecipato direttamente alla politica nelle file repubblicane ma, da alcuni indizi, possiamo presumere una sua adesione a una loggia massonica genovese.

Il primo, naturalmente, è il carattere dell’associazione riformatasi in Italia al momento dell’Unità. Nelle file massoniche confluirono molti repubblicani e mazziniani. E molti furono i Mille che, prima o dopo la spedizione, aderirono alle logge. Giovanni Pendola non risulta in un elenco pubblicato di recente e neppure appare nel vari elenchi diffusi in appendice al libro.

Tuttavia a pagina 196 si legge che nel 1862, in occasione della morte di Giuseppe Garibaldi, “il fratello Pendola regalò due cornici fatte con il legno usato per la cassa funebre di Garibaldi”: Giovanni Pendola era falegname e quella cronaca ha quasi il sapore di una conferma.

Un altro indizio: la lapide che ricorda Pendola a San Maurizio di Monti è sovrastata da una stella. E’ una stella fiammeggiante che si incontra di frequente nella simbologia massonica e questa potrebbe essere stata incisa sulla lastra per comunicare in modo mascherato l’appartenenza di Giovanni Pendola all’istituzione, un’usanza frequentemente utilizzata in passato.

Ci furono anche polemiche legate alla sua morte?

Sul finire della sua vita - non si era mai sposato - sentì il forte richiamo delle colline rivierasche da cui erano partiti i suoi genitori. Si trasferì così a San Maurizio dei Monti dove visse (probabilmente da proprietario) nel Complesso Molitorio di Strada Antica di Monti, edificio oggi assurto a monumento nazionale.

Amava ripercorrere i suoi trascorsi, con voce suadente quanto autoritaria con chi l’aveva conosciuto ed era “avvezzo ad impartire ordini brevi, secchi, precisi, e ricordava volentieri i suoi amici migliori” riporta di lui “Il Mare” il 28 gennaio 1939.

Dopo una breve malattia, la morte lo colse nel 1907. I suoi funerali vennero però ricordati a lungo sulla collina. Si racconta infatti che il parroco di San Maurizio di Monti quel giorno pur di non celebrare il funerale ad un sovversivo anticlericale abbia chiuso, senza alcun preavviso, la porta della chiesa partendo per una località sconosciuta.

Ma da Rapallo – questa la cronaca riportata - giunse il deputato Cavagnaro accompagnato da un frate che portava un fazzoletto rosso al collo. Aperta la chiesa, Giovanni Pendola ebbe così il suo funerale e la salma venne inumata nel cimitero, coperta da uno strato di pietre di fiume (gea).

Per alcuni anni, in occasione della ricorrenza, nel piccolo cimitero la sua figura veniva ricordata con una cerimonia, che puntualmente era riportata sulla stampa locale.

Nel maggio 2010, come si può leggere su “Il Mare”, i rappresentanti dei Circoli mazziniani di Rapallo (SMS Aurora) e Genova (Libertà e Lavoro) lo commemorarono di fronte ad una grande folla. Ancor oggi, una lapide collocata nell’unica piazza di San Maurizio di Monti, ricorda Giovanni Pendola, mazziniano e garibaldino.

Il 12 agosto 2007 questa lapide è stata restaurata dall’Associazione culturale “La Cipressa” in occasione della ricorrenza del centenario della morte.

Se su uno di questi rapallesi che combatterono tra i Mille di Garibaldi, ci siamo appena soffermati diffusamente, ben di più furono i rapallesi che combatterono nelle battaglie del Risorgimento. Un elenco completo venne redatto a cura del Comune nel 1895 quando il giorno 20 settembre venne dichiarata Festa nazionale e, in occasione dell’inaugurazione del Vittoriano, il monumento nazionale dedicato a Vittorio Emanuele II (conosciuto anche col nome di Altare della Patria), ai reduci delle patrie battaglie venne assicurato un biglietto ferroviario a tariffa ridotta per recarsi a Roma alla celebrazione.

Giovanni Fontana non figura in questo elenco così come Emanuele Figari perché a quell’epoca il Fontana aveva già abbandonato la nostra città, dove era nato, da molti anni.

In suo nome non appare neanche nell’elenco dei Mille sbarcati a Marsala, perché in effetti in Sicilia era giunto qualche tempo dopo. Eppure Giovanni Fontana, rapallese, ha partecipato a molte battaglie del Risorgimento ed è stato amico e collaboratore di Mazzini contribuendo, nel suo piccolo, all’epopea risorgimentale partecipando alla lotta politica (e non solo) nel decennio successivo all’Unità d’Italia.

In Sicilia era giunto dopo che Garibaldi aveva già conquistato Palermo. E’ infatti noto che dopo la conquista della città, avvenuta nei primi giorni di giugno del 1860, le notizie della rapida avanzata di Giuseppe Garibaldi si erano diffuse rapidamente in Italia e in Europa grazie al telegrafo e alla stampa che avevano fatto da cassa di risonanza alla sua avanzata.

Di Egisto Sivelli l’unica prova che abbiamo è contenuta nell’elenco dei liguri sbarcati a Marsala, compilato da G. Garibotto, dei Mille.

L’ultima scoperta di un rapallese alla spedizione dei Mille è recente ed è stata pubblicata il 7 maggio 2010 da “Il Secolo XIX” dal titolo “Quel mio avo dimenticato che lottò per l’Unità d’Italia”: “…..Emanuele Figari nato a Rapallo il 15 dicembre 1839 e originario della frazione di San Quirico d’Assereto in Rapallo.

Si è conclusa così questa mia ricerca sui rapallesi che parteciparono alla spedizione dei Mille con la speranza che altri cultori di storia locale possano rintracciarne altri. Mai dire mai……..

BIBLIOGRAFIA

- Rivista “Rapallo” edita dal Comune di Rapallo dal 1958 al 1968. Articolo di P.L.Benatti

- “Il Mare” periodico settimanale politico amministrativo e culturale edito a Rapallo dal 1908

- Archivi della Memoria del dott. Agostino Pendola, cultore di storia locale

- Archivi della Memoria di Umberto Ricci , cultore di storia locale

- Archivio storico del Comune di Rapallo

OBBEDISCO!

di UMBERTO RICCI

Nel corso delle mie ricerche garibaldine ho scoperto anche alcuni episodi curiosi, successivi all’impresa dei Mille e legati alla successiva presenza a Rapallo di uomini che parteciparono alla gloriosa spedizione.

Il novarese Giovanni Pozzetti all’età di 72 anni muore in data 14 aprile 1914 a Rapallo. Da pochi giorni, dopo esserne stato il titolare, aveva ceduto il suo avviato Caffè Cavour (oggi Caffè Centrale). Lo riporta il periodico dell’epoca Il Mare: aveva partecipato alla seconda Spedizione dei Mille combattendo a Calatafimi e all’Aspromonte e per questo motivo gli erano state assegnate tre medaglie d’argento.