IL TEMPERINO E IL TONNO

IL TEMPERINO E IL TONNO

Una volta un temperino cadde in mare dall'astuccio di un bambino svogliato che faceva i compiti delle vacanze. Plof, plof, plof, che strano ambiente e che strani personaggi: tutti viaggiavano in orizzontale.

Il temperino era un tipo molto attivo e baldanzoso e, non trovando matite si rivolse ad una acciuga: «Ciao, hai la coda un po' larga, vuoi che te la temperi?». «Ma cosa dici?» borbottò quella «io sono bella affusolata». E fuggì via con un guizzo. Ondeggiando, ondeggiando, il temperino si posò sul fondo sabbioso dove riposava una magnifica sogliola. «Come sei piatta, che ne diresti di un temperatina alla coda?». «No, No», rispose la sogliola insabbiandosi. «Uffa, che noia!», pensò il temperino, «qui mi arrugginisco». Venne la sera, venne lo scirocco che portò con sé potenti onde: una, compatta e maestosa, si arrotolò su se stessa e precipitò sul fondo con la forza di mille schiaffi. Il temperino si era quasi assopito, quando si sentì sollevare, capovolgere, trasportare con tanta irruenza da non distinguere più né il sopra né il sotto. Dopo un'altalena che gli parve eterna andò a sbattere contro uno scoglio tra le cui fessure si nascondeva una triglia tutta rossa e impaurita, che dimenava la coda per non farsi portare via. «Posso rendermi utile?» strillò il temperino ancora un po' intontito. «Se ti fai temperare la coda, questa si allunga e ti serve meglio». «No, si assottiglia e non mi serve più». «No, si allunga». «No, si assottiglia». Il battibecco finì presto, perché un'altra ondata strappò il povero temperino dal suo rifugio e se lo portò in alto mare.

Il poveretto fece appena in tempo a capire dov'era, che si vide davanti un tonnetto vivace ed affamato, con la bocca spalancata, pronto ad ingoiarlo. «No, ti prego, non mi mangiare, sono indigesto! Ti posso rendere un servizio eccezionale: guarda che coda hai, così non si usa più, lasciatela temperare, vedrai come sarai elegante». Il tonno inesperto e vanitoso acconsentì e il temperino si mise al lavoro di buona lena. «Ahi, mi fai male!», urlò il tonno. «Chi bello vuole apparire, deve soffrire», replicò il temperino continuando a lavorare. «Ecco fatto», esclamò soddisfatto il temperino, «sei bellissimo».

Il tonno cercò di voltarsi per guardarsi la coda, ma non ci, riuscì e, visto che nei dintorni non c'erano specchi, dovette fidarsi delle parole del temperino. Era ancora dolorante, ma incominciò a muoversi incontro ad altri pesci per sentire i loro commenti. Che disastro! Si dava un gran daffare con le pinne, ma non riusciva più a dirigersi dove voleva: la coda temperata non funzionava come la precedente. «Aiuto, aiuto», cominciò a lamentarsi. «Mamma mia, aiuto! Come farò a raggiungere i miei compagni?». Più si dimenava e più girava su se stesso come una trottola. Il tonno era ormai esausto e disperato, quando Nettuno, il dio dei pesci e del mare, udì le sue implorazioni. «Chi mi disturba a quest'’ora?» gridò con voce di tuono, «ah, sei tu piccolo incosciente, cos'hai combinato?». «Io veramente niente... è stato il temperino, mi ha detto che la mia coda era fuori moda, allora io... ». «Ma bene, bravo, non ti piaceva la tua coda, ora tieniti quella nuova, servirai da esempio agli altri sciocchi come te». «No, ti prego» pianse umilmente il piccolo tonno, «potente dio di tutti i pesci, aiutami non lo farò più». «D'accordo», rispose Nettuno impietosito, «ora ti toccherò con il mio magico scettro e ritornerai come prima, ma ricordati: con la natura non si scherza, altrimenti sono guai». E mentre con la mano destra ricomponeva la coda del tonno, con la sinistra Nettuno scagliò il temperino fuori dal mare, perché non facesse altre stupidaggini. Così il temperino tornò nell'astuccio di Claudio a compiere il lavoro al quale era stato destinato.

ADA BOTTINI

Rapallo, 22 novembre 2016

ANCHE I GABBIANI SBAGLIANO LE MANOVRE

ANCHE I GABBIANI SBAGLIANO LE MANOVRE...

Agropoli nel Cilento, chiude a Sud il golfo di Salerno

“Una antica leggenda di Agropoli narra che i gabbiani sono le anime dei marinai morti in mare e chi li uccide o li scaccia attira su di sé l’ira del Signore”.

Nel XVIII secolo ad Agropoli ci fu una grave pestilenza per cui furono abbattuti numerosi capi di bestiame che erano portatori del virus mortale.

In quel periodo di grave carestia, solo il mare offriva l’unica fonte sana di nutrimento, ma le continue burrasche impedivano alle barche da pesca di uscire e gettare le reti. I più giovani e forti pescatori del paese, di fronte alla fame nera che incombeva sul paese, decisero di affrontare il mare con tre barche. L’imprudenza fu devastante! Appena gettate le reti, un’onda tremenda li travolse scaraventando i loro corpi insieme ai loro legni negli abissi marini. San Pietro e San Paolo, assistendo alla drammatica vicenda, provarono pietà per gli sventurati marinai e li trasformarono in gabbiani, uccelli dalle splendide ali bianche, che si spingono al largo insieme ai loro amici pescatori.

I gabbiani che volano ancora oggi sul porto di Agropoli sono le anime dei pescatori defunti. Le geometrie dei loro voli, per chi sa leggerle, comunicano sempre l’arrivo del tempo cattivo, ma anche quello favorevole alla pesca lontano dalla costa.

Fin dalle prime esperienze lavorative sulle navi, i giovani marittimi accettano questa leggenda quasi fosse un lasciapassare… una sorta d’imprinting che accomuna i naviganti morti in mare a questi “spiriti con le ali” che accompagnano le navi, ma esigono amore e rispetto. Guai a molestarli, guai ad ucciderli.

Non è tuttavia escluso che anche tra i marittimi ci siano dei seguaci dell’Illuminismo… convinti che tutte le superstizioni abbiano origine dall’ignoranza, oppure siano nate quando il timore dell’ignoto prevaleva sulla ragione.

Il mio pensiero sull’argomento credo non interessi nessuno tuttavia, se provate un po’ di curiosità per la superstizione dei marinai, potete leggere questo mio ricordo che è legato ad un episodio accaduto in porto a Napoli.

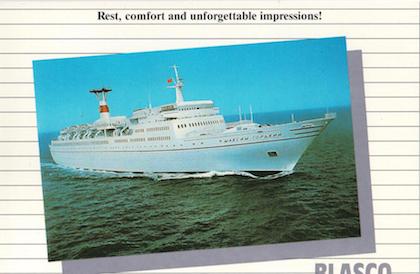

Il VULCANIA in navigazione

IL VIAGGIO. Nei primi anni ’60 ero imbarcato come Allievo Ufficiale di coperta sul M/n VULCANIA, con circa due anni di navigazione compiuti sulla petroliera T/n NAESS COMPANION (Tank), M/n SATURNIA (Pax) e M/n Marco POLO (Pax). Eravamo partiti da Trieste (Home Port) e, toccati Venezia, Dubrovnik, Patrasso, Messina, arrivammo a Napoli per la penultima sosta in Italia.

Quel solito viaggio di linea prevedeva poi lo scalo a Gibilterra, una breve sosta in rada a Punta Delgado (Azzorre) per imbarcare i pescatori portoghesi impegnati nella campagna del merluzzo sui Banchi di Terranova. Dalle Azzorre il VULCANIA proseguiva sulla rotta ortodromica per Halifax (Canada), Boston e New York.

LA MANOVRA DI PARTENZA. Il VULCANIA era ormeggiato con il lato “dritto” al Molo Beverello del Porto di Napoli. Il pilota portuale arrivò via terra, quando due rimorchiatori avevano già il cavo al gancio, il più potente a prora e l’altro a poppa. La nostra prua anni ’20, verticale e tagliente, lambiva i “cavi alla lunga di poppa” di una nave passeggeri greca, anch’essa in partenza, senza rimorchiatori e con il pilota a bordo. Le due navi erano quindi vicine ed avevano entrambe la prora rivolta verso l’imboccatura del porto. Sarebbero quindi uscite in convoglio, una dietro l’altra. Molto probabilmente i Comandanti delle due unità avevano concordato con l’Autorità Marittima lo stesso orario di partenza dalla Stazione Marittima.

M/N VULCANIA a Trieste. Notare la disposizione dei cavi d’ormeggio.

Avevamo ormai mollato da terra gran parte dei cavi d’ormeggio, quando un gabbiano reale precipitò sull’aletta di plancia di dritta del Ponte di Comando, proprio sui piedi del Comandante Giovanni Peranovich che in quel momento discuteva la manovra d’uscita con il Pilota ed il Comandante in 2a Eugenio Danieli. Il volatile di grandi dimensioni stava volteggiando sulla nave quando, a detta di qualcuno, virò improvvisamente andando a colpire la draglia che unisce i due alberi della nave. Quel maledetto cavo d’acciaio, teso e di grosso diametro, gli aveva tranciato un’ala di netto.

L’incidente di volo avvenne sotto lo sguardo impressionato di molti passeggeri che erano assiepati sul Ponte Lance per assistere alla manovra. Il povero gabbiano tramortito aveva insanguinato non solo la postazione, ma anche la divisa del Comandante mentre un fortissimo odore di “bestino” aveva invaso il Ponte di Comando ed anche la Sala Nautica. Lo Stato Maggiore del VULCANIA proveniva dalla città giuliana e l’intercalare “MONA” si moltiplicò all’infinito per tutto il golfo di Napoli…. Il Comandante in 2a diede subito l’ordine di ripulire dappertutto e rivolgendosi al 1° Ufficiale Prossen gli sussurrò: “Sarà un viaggio del c….!”.

Il Comandante andò a cambiarsi la divisa e quando ritornò sul Ponte, vedendo che la nave greca era ancora in banchina, diede l’ordine: “MOLLA TUTTO A PRORA E A POPPA!”

Probabilmente, anche da bordo della nave greca, vedendo che il VULCANIA era ancora fermo, partì l’ordine “MOLLA TUTTO….!”

All’epoca non c’erano i Walkie Talkie … e per le comunicazioni di manovra si utilizzavano i fischi che sbruffavano vapore dalla ciminiera.

Non si sa, se per volontà del destino… o del gabbiano, ma i fischi non furono emessi né sull’una, né sull’altra nave che nel frattempo si allargarono contemporaneamente…

Disponendo di due rimorchiatori in tiro e di uno scatto più potente, il VULCANIA, con la sua prestigiosa livrea di transatlantico “old fashion”, forzò l’andatura esattamente come fece il più lento paquebot greco che però era in posizione più avanzata. Il risultato della contemporanea manovra di disormeggio risultò sballato nella tempistica, infatti, le due navi in movimento si affiancarono, strisciando gli scafi e danneggiando pesantemente le rispettive lance di salvataggio. Decine di pastorali (tipiche lampade di bordo che illuminavano i ponti aperti di un tempo) furono scardinati e partirono come proiettili in tutte le direzioni. Persino lo scalandrone (scala reale), subì notevoli danni da schiacciamento. Non mancarono neppure le urla di terrore di quei passeggeri che rischiarono di essere feriti da nuvole di scintille sprigionate dallo sfregamento delle lamiere o persino di essere “decollati” da cime spezzate e scodinzolanti come fruste impazzite. L’equipaggio dovette lavorare anche di notte per rendere funzionante la Scala Reale per lo scalo successivo di Palermo.

Durante il Viaggio Atlantico verso gli States, l’incidente di manovra di Napoli rimase il più gettonato “articolo di fondo” delle salette equipaggio, sale e saloni passeggeri delle tre classi, ma non saprei dire se i superstiziosi l’abbiano avuta vinta sugli scettici… Tuttavia, per quanto mi riguarda, se a distanza di 55 anni ho riesumato questo ricordo, significa che in qualche “sentina” del mio cervello è rimasto un dubbio “esistenziale” più che razionale, che si specchia in quel celebre detto che distingue il genere umano in:

“I vivi, i morti e i naviganti”.

Una bella immagine del VULCANIA presa dal Ponte Lido dell’ANDREA DORIA nel 1954

Il Vulcania (nave gemella del Saturnia) fu un liner varato nel 1926. fu anche utilizzato come nave trasporto truppe e nave ospedale nella Seconda guerra mondiale.

l Vulcania fece il suo viaggio inaugurale partendo il 19 dicembre 1928 da Trieste sulla rotta Trieste-Patrasso-Napoli-Palermo-Gibilterra-Azzorre-Halifax-Boston-New York. Nel 1930 venne ristrutturato con modifiche ai locali passeggeri, oltre alla sostituzione, causa inaffidabilità, dei due motori Burmeister & Wain, costruiti su licenza a Trieste, con due Sulzer, sempre Diesel costruiti su licenza a Trieste. La stazza aumentò così a 24.469 tonnellate. Nel 1934 vi fu una nuova ristrutturazione dei locali passeggeri. Nel 1936 la nave venne trasferita, insieme al resto della flotta Cosulich, alla Società Italia di Navigazione. Nel dicembre dello stesso anno il Vulcania effettuò il suo ultimo viaggio sulla rotta Trieste- New York-Trieste.

PERIODO BELLICO

Nel 1941 il transatlantico fu requisito dallo Stato italiano per essere utilizzato come nave trasporto truppe nel Nord Africa . Nel 1942-'43, in accordo con le forze alleate iniziò il servizio di rimpatrio di civili internati (specialmente donne e bambini) e di soldati italiani feriti daall'Africa Orientale Italiana, con la protezione della Croce Rossa Interfnazionale. Per tali servizi vennero utilizzate anche altre navi della Società Italia: il Caio Duilio, il Giulio Cesare, e il Saturnia. A parte il Saturnia ed il Vulcania, le altre due navi vennero affondate a Trieste durante i noti bombardamenti alleati.

A seguito dell'armistizio dello 8 settembre 1943 il Vulcania imbarcò una parte degli allievi della Accademia Navale, che allora aveva sede a Brioni, per trasferirli in un porto della Puglia. A differenza del gemello Saturnia, il Vulcania non eseguì questa missione, essendo stato fatto incagliare. Fu quindi requisito ed utilizzato dai tedeschi.

Il 29 marzo 1946 il Vulcania fu noleggiato all'American Export Line per il servizio sulla rotta New York-Napoli-Alessandria d'Egitto-New York. Su tale rotta la nave effettuò sei viaggi, l'ultimo dei quali iniziò il 4 ottobre 1946 e terminò il 15 novembre 1946; venne quindi restituito alla Società Italia e condotto a Genova con scalo intermedio a Napoli. Il transatlantico subì massicci lavori e fu ricondizionato e riallestito. I locali passeggeri assunsero la seguente suddivisione: 240 passeggeri in I classe, 270 in cabina ed 870 in classe turistica. Nel luglio 1947 navigò sulla rotta Genova-Sudamerica ed il 4 settembre 1947 riprese il servizio sulla rotta Genova-Napoli-New York:; l'ultimo servizio iniziò il 21 settembre 1955 ed il 28 ottobre 1955 fu posto in servizio sulla rotta Trieste-Venezia-Patrasso-Napoli-Palermo-Napoli-Palermo-Gibileterra-Lisbona-Halifax-Boston-New York. L'ultimo servizio iniziò il 5 aprile 1965 ; al termine la nave fu venduta alla Siosa Grimaldi Line che la rinominò Caribia, destinandola alle crociere.

Il transatlantico venne radiato nel 1973 ; il 18 settembre dello stesso anno venne condotta a rimorchio nel porto di Barcellona. Da lì iniziò il suo ultimo viaggio, sempre a rimorchio, con destinazione la città dii Kaoshiung, nell'isola di Taiwan, dove iniziò la sua demolizione il 15 marzo 1974.

|

Tipo |

|

|

Proprietà |

|

|

Identificazione |

161 |

|

Costruttori |

|

|

Cantiere |

|

|

Impostata |

30 gennaio 1926 |

|

Varata |

19 dicembre 1926 |

|

Entrata in servizio |

2 dicembre 1928 |

|

Radiata |

|

|

Destino finale |

|

|

Caratteristiche generali |

|

|

23.970 tsl |

|

|

Lunghezza |

181,58 m |

|

Larghezza |

24,31 m |

|

Altezza |

14,17 m |

|

Propulsione |

Due motori diesel Burmeister&Vain |

|

Velocità |

19,4 nodi |

|

Capacità di carico |

8.330 TPL |

|

Passeggeri |

1780 • I classe 310 • II classe 460 • Intermedia 310 • III classe 700 |

Carlo GATTI

Rapallo, 21 Novembre 2016

GIA', MA AVEVO UN BEL FIATO

Già, ma avevo un bel fiato!

Già da piccolo avevo la passione per l’immersione in mare. Anche se a quel tempo l'acqua era limpida, avevo sempre gli occhi rossi, perché mi sforzavo di vedere i granchietti, i pesciolini colorati, e non mi sarei mai staccato da quella barriera corallina, senza padrone, che sentivo mia. Allora le maschere da sub non c'erano, e se c’erano giravano al largo dalla mia proprietà…

Fino ai primi anni ‘50 non avevamo l'acqua corrente, allora mi lavavo nella bacinella e, prima di lavarmi, vi immergevo la faccia per allenarmi a resistere il più possibile. Durante la giornata lo facevo parecchie volte ed ogni volta nonna Memena, mi bussava alla schiena e mi diceva: "jsci..., mò t(e) sfiet ..!" = (tira fuori la testa.. che così ti soffochi!).

Ma avevo escogitato un “sistema d’allenamento” che mi faceva incassare un regalo dalla nonna. Funzionava così: facevo una bella inspirazione e poi, espellendo l'aria lentamente, emettevo un suono bestiale che durava veramente troppo, lo replicavo finché non diventavo cianotico... Dopo due o tre disperati lamenti, la nonna ne aveva le scatole piene e per zittirmi mi sganciava 10 lire.

Quando poi era tempo dei bagni in mare, stavo più tempo sott’acqua, che sopra... Mi piaceva tanto, adoravo rimanere in apnea perché entravo in contatto diretto con i miei amici pesciolini che si fidavano al punto di venire a mangiare tra le mie mani! Mi venne una bella cassetta toracica, piena di fiato che mi serviva per andare a cercare le cozze, i cannolicchi e altro…

Già, ma avevo un bel fiato!

Dentro di me sentivo aumentare i limiti dei miei desideri. In pratica sognavo ad occhi aperti di realizzare qualcosa che somigliasse al “palombaro” che si muove in verticale sul fondo, con scarponi zavorrati e che respira attraverso un tubo.

Cominciai a parlarne con un mio amico, e presto scarabocchiammo un progetto… I problemi erano tanti. Abitavo in una frazione dove non esisteva neanche un negozio, non avevamo soldi e, praticamente, nulla che ci servisse!

Già, ma avevo un bel fiato!

Innanzi tutto pianificammo di cominciare dai piedi… per riuscire a camminare sul fondale come i palombari.

Abitando vicino alla ferrovia, ci venne in mente di smontare quelle piccole piastre forate di ferro, che servivano per fissare il binario alle traversine di legno con 4 grossi bulloni. Bene! su queste fissammo dei vecchi zoccoli trovati sulla spiaggia.

Per respirare avevo adocchiato un tubo di gomma telata, poco più lungo di un paio di metri, che papà adoperava per travasare il vino dalla botte ai recipienti più piccoli... Solo che puzzava di vino e respirare quell'aria già ubriacava...

Cominciammo le prove usando il pattino di zio Giovanni.

Il sistema per restare e camminare sott'acqua, era perfetto. Ciò che non andava era il tubo perché, oltre alla puzza, arrivati ad una minima profondità, l'aria non arrivava più…

Già, ma avevo un bel fiato!

Quella è l'età della scoperta di tutto. Beato chi ha un maestro! Però se non lo hai, impiegherai più tempo, ci sbatterai a faccia.., ma alla fine riuscirai a scoprire, senza saperlo, principi importanti di fisica e meccanica.

Così arrivammo a scoprire che con un solo tubo di un certo diametro, l'aria non faceva in tempo ad essere respirata e poi essere riemessa oltre una certa lunghezza del tubo! Ci sarebbe voluto un sistema: innanzitutto era necessario disporre di una maschera dove poter far circolare l'aria e da lì respirare.

Maschera antigas T.35

Le maschere che siamo abituati a vedere oggi, non esistevano, la plastica non era stata ancora inventata, però avevamo adocchiato una maschera antigas, della Seconda guerra mondiale, finita da non molto, che un vecchio aveva in un capannone e che faceva proprio al caso nostro.

Non passò molto che riuscimmo a rubare quella maschera e la nuova sfida fu di fare in modo che il tubo fosse interrotto nell'interno di essa. Non poche furono le difficoltà per evitare che entrasse acqua, ma alla fine bene o male ci riuscimmo. Infilammo i due tubi dove c'era quella specie di proboscide dove aveva il filtro e siccome non avevamo niente di adatto all’uso perché il silicone non era stato ancora inventato, dopo ore di concentrazione, arrivammo alla soluzione “naturale” : la cera d'api, che chiedemmo ad un apicultore... La necessità aguzza l'ingegno!!!. Ora il problema grande era trovare qualcosa per poter pompare l'aria.

Gira e pensa che ti ripensa... Alla fine vidi un soffietto a mantice, con due manici di legno, con un mezzo metro di tubo di ferro che papà, prima della guerra, adoperava per dare lo zolfo alle viti! Armiamo il tutto, andiamo dove l’acqua era un po’ alta, e io sul pattino dirigevo le operazioni. Legai con una cima di sicurezza il mio amico Renato, la cavia di tutti i miei esperimenti, non sempre riusciti… e, una volta immerso, comincio a pompare... ma dopo qualche attimo, vedo Renato emergere a razzo con gli occhi rossi, tossiva come se fosse intossicato. Lo calmai e lo feci rifiatare.

“Esaminiamo le cause” – dissi improvvisandomi esperto… “in quel soffietto, nonostante siano passati 15 anni, ci sono ancora tracce di zolfo! Eppure avevo pompato là dentro per giorni e giorni per togliere la polvere e la ruggine”.

Ricordo perfino di averlo messo sopra una pentola di mamma, dove bolliva l'acqua con tanto vapore, alla fine l'impianto era perfetto... Entrava un po’ d'acqua dalla maschera, ma riuscire a stare sott'acqua, per diversi minuti a 3/4 metri, e poter giocare con i pesci, ha significato per noi la realizzazione di un sogno!

Ripensandoci oggi, è stato un prodigio realizzarlo con niente… Adesso basta andare in un negozio, con i soldi di papà e comprare il prodotto finito. Però non li invidio i ragazzi di oggi, drogati da quegli “affaretti” che hanno in mano e dai quali non tolgono mai lo sguardo, senza mai guardare in alto per vedere una nuvola: e chiedersi: perché corre? chi la spinge? dove va ?

Gia! Forse per questo avevo un bel fiato!

Nunzio CATENA

Rapallo, 19.11.2016

UN ABBRACCIO TRA GENOVA E ODESSA

CONFERENZA PALAZZO DUCALE GENOVA

7 ottobre 2016

Sabato pomeriggio Mare Nostrum Rapallo è stata ospite dell’Associazione LA MELA DI VETRO (Presidente Franco Andreoni) a Palazzo Ducale (Genova).

In sintesi il Programma:

- UN ABBRACCIO FRA GENOVA E L’UCRAINA allo storico gemellaggio GENOVA-ODESSA, agli antichi commerci genovesi in Crimea.

Agli scritti di IVAN FRANKO (il Dante Ucraino) –

(1856-1916) Leopoli, letterato, scrittore, giornalista e politico.

IVAN FRANKO L’ARTE DELLA PAROLA. Poemi e storie a cura di Stefania Statchevic, Docente di letteratura ucraina. Pregevolissimo l’intervento di alcune signore in costume antico ucraino che hanno recitato poesie e dissertato sulla travagliata storia dell’Ucraina sotto la direzione di Elena Mikneieva, Lameladivetro per l’Ucraina. Stefania Lorusso, dirigente associativa.

- IVAN FRANKO: ricordi di mare a cura di Carlo Gatti. Non potevano mancare le navi della MORFLOT (passeggeri, petroliere e da carico) che da sempre hanno collegato le nostre nazioni.

Per questo argomento, sono state proiettate 27 immagini e raccontato episodi, aneddoti e situazioni di mare che sono state apprezzate dal numeroso pubblico italo-ucraino, tra cui numerosi diplomatici di vari Paesi.

- I GEMELLAGGI FRA GENOVA E ODESSA a cura di Nuccio Schifano

- A conclusione della conferenza, LAMELADIVETRO ha offerto piatti tipici ucraini che sono stati molto apprezzati e graditi da tutti noi per la loro semplicità, genuinità e squisitezza.

Ringrazio i nostri soci che ci hanno seguito in trasferta, in particolare Marcella Rossi Patrone e suo marito Andrea che hanno fatto conoscere MARE NOSTRUM in questo contesto che ama l’Italia e gli italiani molto più di quanto gli italiani stessi ne siano consapevoli. Ringrazio il Presidente dell’Associazione Franco Andreoni con il quale mi complimento per l’ottima riuscita dell’incontro.

Ho quindi rivissuto di persona, con molto piacere, quel PERIODO in cui GENOVA e ODESSA avevano intensi scambi culturali, commerciali e turistici.

Segue l’intervento del Comandante Carlo Gatti,

Presidente dell’Associazione MARE NOSTRUM RAPALLO

Dopo aver navigato su petroliere, navi passeggeri e da carico, sono stato Comandante di Rimorchiatori portuali e d’altomare a Genova per oltre otto anni. Nel 1975 ho vinto il concorso da Pilota del Porto di Genova. Mi sono congedato nel 2000, dopo 33 anni di manovre.

RICORDI: Ne ho veramente tanti.

Cominciamo dai più seri: In tanti anni di professione, non ho mai fatto un danno con una nave della Morflot. Questo significa principalmente due cose:

A bordo ho sempre trovato un ambiente IDEALE. (fatto non sempre scontato)

Non mi è mai capitata una AVARIA alle macchine, al timone o altro.

Questi due evidenze delineano una grande serietà degli equipaggi e della organizzazione che c’era al loro interno.

Il ricordo tra i più significativi è sicuramente legato al Comandante Serghei Stepanov e alla sua nave passeggeri ODESSA. Conoscevo da tempo Serghei, avevamo la stessa età, (pochi giorni di differenza). La sua nave arrivava a Genova il sabato mattina e ripartiva alle 20.00 per la crociera di una settimana nel Mediterraneo. (Barcellona-Tunisi….).

Quel giorno, ormeggiata l’ODESSA a Ponte dei Mille, Serghei mi disse:

“potresti venire con noi” – “Dove?” - Risposi – “In crociera” – Insistette.

“Ma cosa racconto a mia moglie?” – “Vai a Rapallo, la prendi e stasera si parte!”.

Beh! Non me lo feci dire due volte. Organizzai tutto ed alla sera partimmo con il pilota già a bordo che non sarebbe sbarcato sull’imboccatura del porto, ma avrebbe proseguito per una vacanza che non era in programma. I miei colleghi di guardia dimostrarono molto fair play salutandoci con una serie di fischi più o meno lunghi ….dall’invidia.

Avevo un grande feeling con Serghei! Ma tra il 19 gennaio 1990 e il 26 dicembre 1991 accadde quel che tutti sappiamo: La dissoluzione dell'Unione Sovietica, che fu il processo di disintegrazione che coinvolse il sistema politico, economico e la struttura sociale sovietica.

La nostra amicizia fu quindi vittima di quel ciclone geo-politico …

Ho sempre sperato d’incontrarlo a bordo di qualche altra nave ucraina, ma passarono quasi dieci anni e non lo rividi più.

La nave passeggeri ODESSA era la più elegante della Flotta del Mar Nero, ma non riuscì neppure essa a salvarsi da un lunghissimo sequestro nel porto di Napoli per insolvenza nei pagamenti di creditori italiani. Seguii con tristezza la vicenda e seppi che al comando non c’era più Serghei Stepanov ma il Comandante Lebanov.

Un altro mio simpatico ricordo è legato al Comandante della nave passeggeri SHOTA RUSTAVELI, purtroppo non ho presente il nome, ma ricordo che era un’autentica “sagoma”. Parlava bene l’italiano e ogni due parole diceva belin… era sampdoriano e quando la SAMP giocava a Genova correva allo stadio Marassi. Persino in manovra indossava la sciarpa della Samp e non sembrava davvero un UCRAINO, ma un super tifoso della “gradinata Sud”, insomma era uno di loro… (io sono genoano), che tifava per il famoso giocatore sampdoriano: l’ucraino Pietro Vierchowod (denominato lo ZAR).

Fin dall’inizio della mia carriera avevo imparato a dare gli ordini nella lingua russa, avevo fatto anche un corso… e conoscevo parecchie frasi per cui a bordo mi attiravo sorrisi e simpatie.

Le navi da carico e le RO-RO russe entravano in porto alla mattina presto per essere ormeggiate ed operative in banchina quando imbarcavano i portuali (mani chiamate alle 06.00).

Finita la manovra avevo sempre un “simpatico” problema da risolvere. Il Comandante mi trascinava in cabina davanti ad un enorme vassoio di tartine burrate coperte di ottimo salame delle steppe, ma anche di squisito caviale. Ma prima d’iniziare la colazione, secondo lui, era imperativo preparare lo stomaco e la testa… con una VODKA “Moskovskaya” ghiacciata.

La situazione a volte era disperata: il mio stomaco vuoto, che era quello di un irriducibile astemio, si sforzava educatamente di minimizzare il rifiuto. Gli facevo ascoltare la mia radio di servizio che urlava il mio nome da tempo stato destinato all’entrata di un’altra nave, che aveva salpato ed era pronta, ancora in cubia, in attesa del pilota…

Il Comandante mi guardava con lo sguardo truce e pieno ci compassione per chi non riusciva a tenere il suo passo di uomo duro e virile.

Punto nell’orgoglio alzavo il bicchiere e via:

ваше здоровье (vaše zdorov'e)!!!

Finita la cerimonia chiamavo la pilotina sperando nella fresca tramontana... per recuperare il mio profumo naturale…

A volte capitava uno stacco di tempo tra una nave e l’altra, ed era anche piacevole rimanere in sua compagnia. I Comandanti ucraini sono molto acculturati e dell’Italia conoscono la storia, la letteratura e la musica sicuramente meglio della media degli italiani.

Se la manovra era stata difficile a causa del vento, e il Comandante era soddisfatto del lavoro svolto, me ne ritornavo in torretta con la bottiglia di Vodka: Moskovskaya o Stolichnaya, ma in casa mia non mancava mai il vasetto di caviale e la Chakta (granchi del Kamchatka).

Tra i Piloti italiani e i Comandanti ucraini c’é stato un cordiale rapporto di lavoro e anche di amicizia. Genova e Odessa sono gemellate soprattutto dalla loro STORIA. Odessa (1979 anno del gemellaggio ufficiale).

La regione di Odessa era abitata anticamente dagli sciti ed è probabile che proprio qui fosse stata fondata una colonia greca chiamata Odessos. Terra attraversata dai popoli migratori a partire dal III secolo d.C., temporaneamente sotto l'influenza polacca e lituana, dopo la grande invasione del 1241 divenne in possesso dei tatari che vi eressero l'insediamento di Haçi-Bey. Nel 1529 questa zona venne invasa dagli ottomani, sotto cui rimase fino alla guerra russo-turca degli anni 1787-1791.

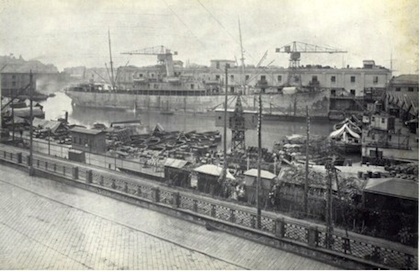

Via Richelieu - Cartolina del XIX secolo

La città di Odessa venne fondata ufficialmente nel 1794 dalla Russia nel territorio perso dalla Turchia nel 1792 . La fortezza turca di Yeni Dünya divenne il principale porto russo sul Mar Nero col nome di Odessa (Одесса). La città crebbe velocemente sotto il governatorato del Duca di Richelieu negli anni 1803-1814. Nel 1819 Odessa divenne un porto franco e tale rimase fino al 1879. In questo lungo arco di tempo la città si affermò come importante centro di scambi commerciali e zona di transito tra Europa e Asia, da un carattere squisitamente cosmopolita. Durante la guerra di Crimea (1853-1856), la città venne pesantemente bombardata dalla Marina inglese e francese. In seguito riprese nuovamente a crescere e svilupparsi in quanto principale porto russo per l'esportazione dei cereali. Nel 1866 venne collegata da una linea ferroviaria a Kiev e Kharkiv in Ucraina e Iasi in Romania.

La biblioteca tra il 1890 e il 1900

Nel 1905 la città divenne luogo della rivolta operaia sostenuta dall'equipaggio della corazzata POTEMKIN e dalla rivista leninist Iskra. Durante la Rivoluzione russa del 1917 Odessa venne occupata dal Comitato Centrale Ucraino, dall'esercito francese, dall'Armata Bianca e dall'Armata Rossa. Quest'ultima prese possesso della città nel 1920, annettendola poi all' Unione Sovietica.

Nel 1847 in questa città è morto Vasil Evstatiev Aprilov, scrittore e patriota bulgaro.

Il detto - di autore anonimo - "Genuensis, ergo mercator", ossia "Genovese quindi Mercante" - fu mirabile sintesi di quel mercanteggiare così famoso nel mondo sul quale i genovesi basarono un impero coloniale fondato su Colonie d'oltremare che andava dall'Irak all'Isole Canarie, dall'Inghilterra alla Palestina (raggiunta fin dalla prima crociata), racchiudendo nel proprio pugno tutto il Mar Mediterraneo occidentale e il Mar Nero, definito il Lago genovese, e tenendo testa quando non ponendo sotto il proprio controllo tre imperi: quello Svevo, quello Bizantino e quello Asburgico, del quale ultimo i genovesi controllavano l'economia ed il commercio. Caffa, Solcati, Tana, Chio, Focea, Mitilene, Pera non sono che alcune fra le tante Genova che i mercanti della Superba fecero risplendere nei commerci.

La città di Odessa ha una storia strettamente legata all'Italia. Infatti gli italiani sono menzionati nel Duecento per la prima volta, quando sul territorio della città odierna fu ubicato l'ancoraggio delle navi genovesi. La nuova affluenza degli italiani nel Sud dell'Ucraina crebbe particolarmente con la fondazione di Odessa.

Agli inizi dell'Ottocento la comunità italiana cominciò ad avere un ruolo importante nella vita pubblica e commerciale della città. La Lingua Italiana iniziò a diffondersi e con il passare del tempo entrò nella sfera delle comunicazioni degli uomini d'affari.

All'inizio del XIX secolo la colonia italiana era composta in primo luogo da commercianti, marinai e militari in servizio nell'Armata russa.

L'architetto italiano Francesco Boffo (1790-1867) fu capo architetto del comune di Odessa per oltre 40 anni, contribuendo alla trasformazione di Odessa in un vero museo a cielo aperto dell'architettura neoclassica e neorinascimentale italiana, rivaleggiando con San Pietroburgo nel nord dell'Impero russo. La sua opera più famosa è la scalinata Potemkin, oltre a circa 30 palazzi ed edifici pubblici.

CLASSE IVAN FRANKO

M/n. IVAN FRANKO

M/n TARAS SCHEVCHENKO

M/n MARCO POLO ex PUSKIN

M/n ODESSA

M/n MAKSIM GORKY

M/n MAKSIM GORKY

Gorbachev and Bush about to share a meal on board the Soviet cruise ship Maxim Gorky, Marsaxlokk Harbour, Malta 2-3 dicembre 1989

Carlo GATTI

Rapallo 31 Ottobre 2016

IL COMPLEANNO DELLA LUNA

IL COMPLEANNO DELLA LUNA

Una festa così non si ripeterà mai più, almeno per qualche miliardo di anni. Ed io c'ero. Plenilunio di marzo, Oceano Atlantico, mare d'inchiostro e d'argento, cielo terso e teso come un fondale per la prima attrice: la Luna. Mai stata così sfavillante, con una corona di luce intorno, eppure nitida, con le sue macchie misteriose ed i suoi mari d’ombra.

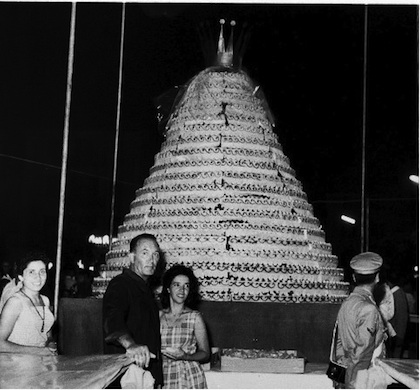

La nave fendeva il mare nero in due baffi luccicanti, carica di luci, suoni e gente festante. Voi credete che qualcuno, su quella nave, alzasse il naso in aria e si accorgesse dello spettacolo naturale? No, no cari miei. Chi lavorava, chi danzava, chi dormiva, nemmeno un curioso intorno. Nel grande salone si festeggiavano i diciotto anni della figlia di un industriale americano e di una aristocratica francese. Tutti i passeggeri vi partecipavano: chi per invito, chi per curiosità mondana. I camerieri e gli orchestrali erano indaffaratissimi per non scontentare nessuno (cosa difficile quando si lavora con gente capricciosa).

La Luna guardava giù con una punta d'invidia: diamine, per diciotto anni di vita, una festa da favola! A lei, in miliardi di anni, nessuno aveva mai mandato un mazzo di fiori con la scusa che magari sarebbero seccati subito. D'un tratto si ricordò che sì, era anche il suo compleanno, perché, proprio il 15 marzo di quindici miliardi di anni fa, era nata lei. Allora incominciò ad agitarsi per attirare l'attenzione: concentrò due o tre raggi di luce verso il salone delle feste, che si rischiarò in modo straordinario, ma gli ospiti pensarono ad un gioco di riflettori ed applaudirono il comandante. La Luna s'imbronciò, chiamò dal Polo alcune nubi e le pregò di nascondere la sua luce. Mare e cielo si fecero tetri e foschi, la nave indifferente proseguì nel buio, anzi per un attimo sembrò più bella, con tutte le sue luminarie. Allora la Luna pregò le nuvole di lottare tra loro e produrre fulmini e saette, che si abbatterono sulla nave come riso sugli sposi. Un fulmine colpì il generatore di corrente e fece saltare l'impianto elettrico. Buio dentro e fuori. Un coro sommesso di sorpresa, qualche urlo, poi silenzio dentro e fuori. La nave era ferma sull'Oceano, la gente si guardava intorno e la Luna lassù, contenta di aver finalmente un po' di attenzione, cominciò a spogliarsi dei suoi veli e riapparve in tutta la sua bellezza. «Com'è bella!» «Com'è luminosa!» «Non mi stancherei mai di guardarla!» mormora qualcuno. Un bambino allungò il braccio. «Mamma, voglio la Luna» esclamò. «Non sei il primo» rispose la mamma, «ma è impossibile anche toccarla. Noi siamo qua e lei è là, non c'è strada tra noi e lei». Il bambino voleva la Luna, la Luna voleva una festa come si usa tra gli uomini.

Come fare? Quella notte la Luna era veramente la regina del cielo. Pregò le stelle così: «Stelle, amiche eterne delle mie notti, stelle voi siete tante. Non vi ho mai disturbato, non abbiamo mai litigato. Oggi è il mio compleanno, il centocinquantamiliardesimo compleanno, fatemi un regalo. Fate in modo che quella gente possa raggiunger mi per festeggiarmi!». Le stelle si intenerirono e tutte insieme si riunirono a formare una scala, che dalla Luna scendeva fin sulla nave. Non vi posso spiegare la luminosità e la magia di quella notte. Provate a chiudere gli occhi e richiamate alla mente il brillio di diamanti, zaffiri e rubini a migliaia. No, ancora non ci siamo. L'oro del mare a mezzogiorno, il silenzio della neve all'alba, il luccichio degli occhi di un bambino felice, risvegliano in me le emozioni di allora. Cominciammo tutti a salire, prima timorosi, poi sempre più veloci e sicuri verso la Luna.

La scala era lunghissima, ma per niente faticosa e in breve tempo fummo tutti lassù. Il bambino si divertiva un mondo a saltare e volteggiare come un palloncino pieno d'aria. La ragazza diciottenne offrì alla Luna i fiori che aveva tra i capelli e la Luna la ricambiò con polvere lunare da usare come cipria nelle occasioni importanti, perché dà una luminosità setosa alla pelle. Insomma fu uno scambio generale di auguri, doni reciproci, battimani, tappi di spumante che saltavano in tutte le direzioni; anzi, se vi capita di passare di là ce li trovate ancora, perché non siamo riusciti a raccoglierli tutti. Io suonai con il sassofono «Ma tu, pallida luna, perché...» e lei si commosse moltissimo e forse fece qualche magia al mio sassofono, perché ancora oggi ho un grande successo quando suono canzoni dedicate alla Luna. Nessuno le suona meglio di me.

L’alba ci sorprese festanti ed emozionati e ci costrinse ad un ultimo brindisi sulla scala di stelle, mentre tutti insieme cantavamo: «Buon compleanno Luna» e lei ci accarezzava con i sui raggi d’argento per ringraziarci.

Ada BOTTINI

Rapallo, 17 Ottobre 2016

UNA SERATA SUL RIMORCHIATORE "STORICO" PLÖN

UNA SERATA SUL RIMORCHIATORE STORICO

PLÖN

PLÖN - Burrasca di prora

Il Rimorchiatore PLÖN ormeggiato al Muggiano di punta, poppa a terra. La barca da pesca di Renato é affiancata al rimorchiatore.

Renato Rozzi, Comandante (Cap.l.c.) vecchia conoscenza dei tempi dell'armatore Lolli Ghetti, dopo un po’ di anni di silenzio, ha convocato un gruppo di vecchi Amici per aggiornarli sulla sua “vita di bordo” a tutto campo!

Questo omone dal carattere mite e “nostalgico” per tante cose del passato, pur parlando poco, com’é nel suo carattere, è riuscito ad emozionarci con non poche sorprese.

La prima riguarda la sua famigliola: La dolcissima moglie Zoila, di Santo Domingo e due bellissimi ragazzi, Caterina e Mario. Insieme hanno accettato di vivere stabilmente a bordo del rimorchiatore tedesco PLÖN per condividere le stesse passioni per il MARE e per il lavoro sul mare.

Renato, tra le comodità che offre oggi la società e quelle che può offrire un rimorchiatore di 76 anni ci passa un bel mare di cose… Rifaresti questa tua scelta?

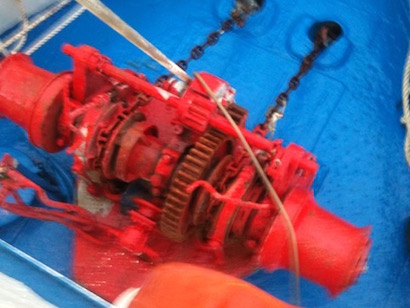

Motore IVECO da 650 CV.

- La vita é quella che ti scegli! Dagli altri… tu sai a chi mi riferisco, non mi aspetto nulla. Quindi conto soltanto sulle mie braccia di pescatore e sull’amore della mia famiglia.

Ma per rispondere alla tua domanda vengo subito al sodo con un esempio che taglia la testa al toro. Mi sono venduto un appartamento per comprare il nuovo motore che ho installato sul rimorchiatore, un IVECO di quasi 700 CV. -

L’idea é molto originale, piena di suggestioni ed esprime tutto il tuo coraggio di essere in una sola persona: armatore, comandante e dipendente-lavoratore imbarcato H24.

- Per la verità tutto si svolge entro limiti ben precisi: in estate, a richiesta, faccio qualche viaggetto portando soci e membri di importanti Associazioni verso mete rinomate della zona portuale e del golfo di Spezia. Negli intervalli, in pratica sempre, faccio il pescatore e modestamente anche il cuoco, ovviamente cucino pesci, ma le mie migliori performance le ottengo a bordo, nel mio ambiente naturale, con il mio pescato dedicato agli Amici, come stasera. Presto capirai a cosa mi riferisco! Ti premetto che senza l’aiuto di mia moglie, della sua mente organizzatrice e naturalmente dell’essere una cuoca provetta, non vi avrei invitati. -

Levami una curiosità: come ha fatto tua moglie ad adattarsi a questa vita per certi versi eroica?

Labaro dei Fratelli della Costa

- Certamente non viviamo su un Yacht di lusso, questo lo sappiamo entrambi, ma in questo modo abbiamo meno da pulire e nessuno da stipendiare… Mia moglie é nata sugli scogli di Santo Domingo ed é più ”marinaio” di me! -

Non ricordavo nulla della tua manualità da operaio specializzato. Oggi mi sento veramente sorpreso davanti alle cose che sai fare. Dove hai fatto pratica?

Notturno

- Come vedi ho avuto l’autorizzazione per ormeggiarmi qui di punta al Muggiano. Siamo all’interno di uno dei maggiori Cantieri navali del nostro Paese. Tutti mi conoscono ed io conosco tutti. In caso di necessità non mi mancano gli Amici. E’ vero! Appartengo alla sezione ”coperta”, ma le mie mani hanno imparato a fare di tutto, anche il macchinista, l’elettricista, l’idraulico il carpentiere, il nostromo ecc... Acquistai il PLÖN dieci anni fa a Savona, ed era la classica ”barca da lavoro” giornaliera. Per renderla adatta ai nostri scopi, ho dovuto attuare modifiche un po’ dappertutto: sotto coperta, nella zona di poppavia per ricavarne alloggi per la mia famiglia e, naturalmente, per le nostre esigenze di lavoro. Nulla, comunque, che modificasse la fisionomia e la personalità eccezionale del PLÖN. -

La seconda sorpresa Renato ce la serve sul piatto d’argento della storia. Già! Si tratta dell’incredibile storia del PLÖN che ora andiamo a sintetizzare.

Renato, prima di addentrarci nei meandri del PLÖN, ti vorrei subito porre una domanda: nell’Ambiente degli Arditi Incursori del Varignano, di cui mio figlio John ha fatto parte, circola la voce che il PLÖN sia stato costruito con l’acciaio della Bismarck. Riporto quanto scritto su un sito:

"Alle tredici, sempre di domenica, siamo a bordo del rimorchiatore “PLÖN”, costruito nel 1939 con l’acciaio della corazzata Bismarck; lì troviamo un altro caro amico Renato Rozzi, insieme ad alcuni giovani ragazzi…..ecc…."

- Mi è stato riferito di questa possibile origine del PLÖN. So che sono state fatte ricerche presso l’Archivio Storico della Germania del Nord. Ma non ho nulla in mano per certificarne o meno la verità.-

Dal momento che l’affondamento della Bismarck è successivo al varo del PLÖN, penso piuttosto che l’accostamento storico delle due unità sia nato dal fatto che la prima era ritenuta “inaffondabile” dalla propaganda, mentre per la seconda è il tempo che continua a testimoniare la sua “inaffondabilità”.

Possiamo vedere la documentazione del PLÖN?

- La ricostruzione storica, da quando il rimorchiatore PLÖN fu varato, è scritta in queste due pagine che un amico tedesco mi ha inviate dalla Germania, sono scritte in tedesco e per fortuna anche in inglese.-

Stemma della città di Elmshorn

PLÖN – Fu costruito nel Cantiere S.W. Kremer nella città di Elmshorn (Schleswig-Holstein/Germania del Nord) come RIMORCHIATORE MILITARE denominato BODDEN.

Caratteristiche dell’unità al momento dell’entrata in servizio il 18.7.1940 presso la Marinehafenbauamt-Rügen:

Stazza lorda:…….101 tonn.

Lunghezza f.t.:…..22,02 mt

Larghezza:……………5,18 mt

Motore:…………….260 CV. (6 cilindri-4 tempi)

Velocità:…………….10 nodi

Equipaggio…………. 8 membri

Nel Volume 6° di GRÖNER: (Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945)

a pag.100, viene riportata una annotazione del periodo bellico in cui risulta che il PLÖN fu attivo sotto diversi Comandi operativi.

Nel 1941 fu trasferito presso la Hafenbaudirektion di Gotenhafen. (Polonia occupata - oggi città e porto polacco di Gdynia), dove rimase in servizio, per periodi alterni, fino alla resa della Germania agli Stati Uniti. In seguito l’unità rimase sotto la direzione del Porto di Brema fino al termine del conflitto.

31.1.1946 .....in charter presso la WSD di Kiel

16.8.1946..... in charter presso la Società Rimorchiatori URAG

23.2.1948 .....viene acquistato dalla DDG Hansa-Bremen

18.5.1948..... rinominato BOMBAY

20.10.1954... passa alla Guardia Costiera Tedesca (Bundesgrenzschutz) come pattugliatore di frontiera.

Maggio 1955.. Viene rinominato PLÖN

1.7.1956....... Passa alla Marina Militare Tedesca

19.8.1970..... L’unità viene radiata

8.7.1972...... PLÖN é venduto all’Olanda e rinominato PIRANHA

1975.............Viene venduto ad una Società di Savona.

1996............ Viene acquistato dal sig. Renato Rozzi di La Spezia.

Nota storica

Quanto segue è stato ripreso da un saggio che l’autore di questo articolo ha scritto sul sito di Mare Nostrum Rapallo il 2.8.2012, dopo aver effettuato un viaggio di studio nel Mar Baltico, e s’intitola:

Da BORNHOLM a PEENEMÜNDE – Mare Nostrum in giro per il BALTICO. (Sezione- Storia Navale).

Peenemünde dista soltanto 35 miglia nautiche da Rügen, circa due ore di traghetto da Bornholm e circa quattro ore da Gdynia, cioè l’intera zona che fu battuta dal PLÖN nel periodo bellico.

“Gli alleati, come si seppe in seguito, erano completamente allo scuro di ciò che accadeva nella vicina Peenemünde, (isola di Usedom nel Land del Maclemburgo-Pomerania anteriore che dista solo 115 km in linea d’aria da Bornholm), dove una sezione speciale di scienziati del Terzo Reich, guidata da Wernher von Braun, costruiva e sperimentava lanci di armi micidiali note con le sigle: V-1 e V-2, ma anche aerei a reazione che superavano in velocità gli Hurricane e gli Spitfire inglesi di oltre 200 K/h e almeno altri 20 tipi di armi tra cui minisommergibili, giganteschi cannoni, fucili che sparavano dietro agli angoli delle case. Anche la bomba teleguidata PC-1.4400X (Fritz) che colpì la corazzata italiana Roma era stata progettata e testata a Peenemünde.

Regione del Mecklenburg-Pomerania. L’isola di Rügen a sinistra in alto, Peenemünde al centro.

Un esemplare di V-1 sulla rampa di lancio a Peenemünde

Un esemplare di V-2 sulla rampa di lancio a Peenemünde

Nei paraggi di questo sito segreto, si parla della vicina isola di Rügen dove si sarebbero sperimentati gli effetti della prima bomba atomica ‘sporca’ (sulla pelle di chi, non é ancora dato di sapere?) come sostiene lo storico berlinese Rainer Karlsch nel suo saggio Hitlers Bombe pubblicato nel marzo 2005.

Le informazioni destinate agli Alleati erano molto precise e dettagliate essendo ravvicinati gli avvistamenti di ordigni volanti che si proiettavano sempre più spesso sui cieli di Bornholm. A volte lo erano anche troppo: secondo alcune testimonianze, pare infatti che alcuni razzi fallirono la traiettoria e caddero sull’isola danese (più vicina alla Svezia che alla Danimarca). Sulla stessa Bornholm, i tedeschi costruirono speciali sistemi di antenne collegate alle sperimentazioni di Peenemünde che furono puntualmente sabotate da uomini della Resistenza locale. L’occupazione nazista durò ben cinque anni, una vera angoscia per questa minoranza di danesi staccata dalla madrepatria.

Il momento peggiore si verificò, tuttavia, negli ultimi giorni di guerra, quando l’Armata Rossa, temendo che i tedeschi ritardassero la resa per consegnarsi ‘soltanto’ agli americani, attaccò l’isola dal cielo. Il 7 maggio 1945 L’aviazione di Stalin sganciò sull’isola un numero esagerato di bombe che danneggiarono gravemente le città, in particolare Rønne e Nexø. Nel capoluogo, furono completamente distrutte 250 case su 3400, 23 incendiate e 3000 più o meno danneggiate. A Nexø fu distrutto quasi tutto il centro cittadino ed il porto dove erano ammassate le difese militari tedesche. I morti si contarono a centinaia.

Ancora oggi, gli isolani di una certa età ricordano con grande rabbia la vigilia della liberazione da parte dei sovietici e provano a raccontarne l’orrore a tutti coloro che s’intrattengono sull’argomento.

Bornholm fu liberata dai Russi ma non fece mai parte dei Paesi che varcarono la ‘cortina di ferro’ amministrata dalla Unione Sovietica.

Renato, sembra addirittura incredibile che il tuo rimorchiatore PLÖN sia sopravvissuto ai massicci bombardamenti anglo-americani piovuti dal cielo proprio nell’area di massimo interesse per l’evoluzione strategica (missilistica ed atomica) che si stava sviluppando in quel momento.

- Ogni nave, come ogni persona, ha il proprio destino. Non conosco le ragioni ultraterrene che determinano questi meccanismi. Nessuno le conosce! Tuttavia ognuno di noi può farsene una ragione. Personalmente ritengo che il mio PLÖN, possa degnamente rappresentare, come essere vivente e ancora navigante, a 76 anni dal suo varo, la memoria di quei 55.000.000 che morirono per un ideale nella Seconda guerra mondiale. Il PLÖN é un Mausoleo Navigante che merita di essere conosciuto e rispettato come un anziano guerriero che da tempo ha abbassato le armi nel nome della pace e della convivenza pacifica.-

Renato, ti ringrazio insieme alla tua famiglia per l’accoglienza, per l’umanità del tuo pensiero e per averci fatto vivere un pezzo di storia del tuo PLÖN che non conoscevo.

Concludo questa piacevole conversazione presentando il menù con il quale Renato e Zoila ci hanno deliziato.

- Frittelle di muscoli

- Insalata di polpi e patate

- Insalata di acciughe, peperoni, sedano e pomodori

- Gamberoni alla piastra

- Linguine con sugo di muscoli

- Muscoli

- Vino bianco locale

- Caffé

- Liquore di Santo Domingo MAMA UANA (miscela di Rum, vino rosso, miele)

Ringrazio il Comandante Renato Rozzi e la sua famiglia per l’ospitalità a noi riservata a bordo del “mausoleo navigante” e per le sue sorprendenti scelte esistenziali che ci avvicinano, ancor più, a quello spirito marinaro che ormai alberga soltanto in pochi rari esemplari…

Ringrazio caldamente gli amici della Tavola Fratelli della Costa: il suo Luogotenente Rolando Spezia, Luciano Brighenti membro nazionale Commissione degli esperti, Marcello Bedogni dal 2007 al 2013 Gran Commodoro della Fratellanza, il caro amico Renzo Bagnasco che insieme ad altri Fratelli mi hanno “rimorchiato” sul “leggendario PLÖN”.

ALBUM FOTOGRAFICO

Sala Nautica

Ruota del timone

Salpancore

Renato, l’armatore-comandante tuttofare é in piedi a destra

Crest del PLÖN

Carlo GATTI

Rapallo, 17 settembre 2013

SONO SBARCATO... CON I PIRATI

SONO SBARCATO…. CON I PIRATI

Sciabecco saraceno

Corsaro Barbaresco - XVI secolo

Mi sono imbarcato, non riconosciuto, sulla seconda lancia che puntava sulla vicina spiaggia nel più assoluto silenzio. Eravamo una decina di uomini al comando, si fa per dire, del più esperto di noi;

ISTAMBUL – Monumento dedicato a DRAGUT

un sanguinario con la inseparabile spada da taglio leggermente ricurva (non una vera e propria scimitarra) che usava senza alcuna pietà. Era “Capo” perché noi lo avevamo scelto a quel ruolo e il Comandante ce lo aveva concesso, riconoscendogli pur egli capacità non comuni. Lui era all’ennesimo assalto mentre qualcuno di noi al primo; e io fra quelli. La nera notte se ne stava andando lasciando posto ad un’alba ancora buia perché il Comandante, vecchio e crudele vermocane di mare, buon conoscitore del tempo, aveva previsto che per almeno quattro giorni la luna, nostra nemica, non si sarebbe fatta vedere. Dopo un ennesimo sorso di grappa ci imbarcammo.

Le prime pistole (distinte dal precedente archibugio) comparvero verso la metà del Cinquecento, secondo alcuni in Toscana, a Pistoia, ove fiorivano botteghe di valenti armaioli e il termine deriverebbe proprio dal nome di quella città. L'etimologia ufficiale lo fa invece derivare dal ceco pì šťala ("tubo, canna"), mentre secondo altri trarrebbe origine da pistoles, moneta spagnola di diametro uguale al calibro degli schioppi d'allora.

Il Capo impugnava in una mano la “duchessa”, la pistola a pietra focaia che quando sparava da distanza ravvicinata creava un cratere nel ventre del malcapitato e nell’altra la spada ricurva. Anche noi eravamo armati con le ricurve spade da taglio e, sotto le vesti, l’inseparabile pugnale, ultima chance.

Il primo archibugio di cui si ha documentazione in Italia risale al 1522.

Gli archibugi li avevano solo quelli che restavano di guardia sulla spiaggia; a noi avrebbero dato solo che fastidio impedendoci movimenti veloci. Nel buio si scorgeva sulla spiaggia ancora, qua e là, qualche morente falò, bruciato in onore del Santo Patrono e che a noi servivano da orientamento. Sembrava non ci fosse anima viva. Davanti, il borgo da assaltare e, alle spalle, la nostra flotta che ci aveva silenziosamente portati fin lì. Avvicinandoci, ci accorgemmo che qualcuno dormiva russando sdraiato sulla fascia prima della battigia: era evidentemente ubriaco fradicio per le libagioni della sera; gli altri certamente russavano sui loro sacconi, se non ubriachi, certamente “cotti” dal vino e dalle troppe risate.

Rapallo – Porta delle Saline. Da qui entrarono i Saraceni...

A terra sapevamo che le porte del Borgo ci sarebbero state aperte dai delatori al nostro soldo, gli stessi che ci avevano fornito importanti indicazioni per andare a colpo sicuro e scegliere il giorno propizio. Questi venivano poi pagati al primo sbarco prossimale effettuato dopo la razzia per permettere il riscatto dei rapiti.

A questo proposito ho sentito il Reis, nostro Comandante raccomandarsi di non massacrare se non il dovuto, e fare più prigionieri possibili così da rendere attrattivo il successivo riscatto dei rapiti, perché era il momento che “valevano” di più privilegiando i membri delle famiglie più in vista perché merce di maggior valore. Se riscattati, si evitava di mantenerli e sorvegliarli sino all’arrivo del mercato degli schiavi perché, esibendoli in male arnese, si correva il rischio di non rientrare neppure delle spese. In oltre se avessimo incrociato un qualche veliero che meritasse essere abbordato, quelle numerose presenze ci sarebbero state di intralcio. Se invece li avessimo posti in “vendita” su qualche spiaggia vicina a casa loro, chi avesse avuto interesse a riscattali, lo avrebbe potuto agevolmente fare. Quelli rapiti a Rapallo bisognava esibirli quanto prima sulla spiaggia di Lavagna o Bogliasco anche perché il prezzo ricavabile, sotto la spinta emotiva, sarebbe stato assai più interessante di quello ottenibile sui grandi mercati degli schiavi di Algeri, Tunisi o Maiorca le cui valutazioni fluttuavano anche a secondo della quantità offerta e non solo dalla qualità. Facevano eccezione le belle ragazze da farne omaggio ai Visir locali, per essere da loro ben accolti.

I terrazzani, quando c’erano, avrebbero dovuto fare la guardia dai terrazzi, se non dormivano anche più di quelli che dovevano proteggere. Capimmo che la scelta di assalirli all’alba successiva alla Festa del paese, era una delle tante intuizioni del nostro Reis che, con noi, si era imbarcato sulla prima lancia che avrebbe toccato terra. L’imperativo era di fare tutto in fretta prima che gli abitanti se ne rendessero conto e che, se mai qualcuno fosse andato nei paesi vicini a chiedere aiuto, non potesse tornare in tempo con i rinforzi. Già, che rinforzi? visto che nessun uomo era armato e una palla di pistola val ben più di bastoni o attrezzi agricoli; erano poveri pescatori o artigiani o persone che prestavano i loro servigi presso qualche Signorotto locale.

Portofino – Castello Brown. «Sembra che il baluardo difensivo sia stato costruito nel Medioevo e da sempre utilizzato per funzioni militari. È comunque probabile che i romani abbiano fissato una delle loro “stazioni” nell’antica Portus Delphinis e vi abbiano costruito un “castrum” e una “turris”, come era nel loro uso fare ovunque, allorché costruivano i loro punti strategici. È, inoltre, probabile che abbiano costruito una torre nello stesso luogo ove sorge la torre che possiamo ammirare oggi.

Le guarnigioni in quei paesi non esistevano ancora. Quelle si tenevano “pronte” nei Centri più importanti, arroccati nelle poche fortezze realizzate ma senza armi offensive. Quando gli ultimi soldi di tutti e della Repubblica si erano finiti per comprare i cannoni da installare nella edificata fortezza, non ce ne erano poi più per comprare le palle e la polvere da sparo. Quindi la sorpresa e la rapidità ci garantivano il successo. Sbarcati in silenzio, cominciammo ad urlare appena varcato il portone del Borgo che trovammo regolarmente già aperto. Da li in poi era indispensabile creare il panico in modo che se uno si risvegliava di soprasalto sotto ad un incubo, era inoffensivo per quel lasso di tempo da poterlo fare prigioniero; si dava l’impressione volerli sgozzare tutti ma a noi interessavano prigionieri e non morti. Le donne correvano ancora arruffate dal sonno e sommariamente vestite, barricarsi in chiesa con i loro piccoli “mandilli” a quadrettoni grigio-azzurri, contenenti poche cose, gli uomini buttavano dalle finestre di casa loro delle masserizie per ostruire il passaggio nei già stretti caroggi, realizzati così per quello scopo.

Il Centro Storico di Rapallo mantiene l’impianto dell’antico borgo medievale e ne conserva i portici ed alcuni portali ed affreschi. Gli stretti carruggi pedonali sono diventati oggi le vie del passeggio e dello shopping, ma alzando gli occhi, in più punti si possono vedere ancora palazzine con le finestre sottolineate da architravi o mensole con elementi decorativi barocchi a bassorilievo.

Le case al piano terra non avevano finestre, specie sul lato spiaggia, così da formare palazzata difensiva, al punto da rendere difficile entrare nelle abitazioni se non dalla porta. L’ordine che avevamo era quello di sgozzare subito platealmente qualcuno, meglio se vecchio, per alimentare il terrore che già si era impossessato degli abitanti assonnati e sconvolti. Ogni volta che trovavamo una porta chiusa, bisognava incendiare quella casa per far capire che davanti a noi le porte dovevano essere lasciate aperte per favorirci le razzie. Non tutti noi sbarcavano per assalire; i più malconci, armati di archibugi, accatastavano e custodivano sulla spiaggia le suppellettili più interessanti così da poterle imbarcare rapidamente. Altri sfondavano le porte delle Chiese trovandovi regolarmente le donne avvinghiate le une alle altre con il Sacerdote che, pregando, le rincuorava. Urlando e strappando dei corsetti per dar loro l’impressione che volessimo stuprarle, portavamo via tutti, monaco compreso, avendo però prima tolto a tutte il fagotto con i loro averi. Qualche scudisciata qua e là faceva capire che non scherzavamo e continuavamo ad urlare e bestemmiare come ossessi. Gli uomini tentavano di scappare e non ci opponevano resistenza: era quindi facile legarli l’un l’altro perché non avvezzi a combattere. Nel rapirli si cercavano i giovani, se non c’era qualche segnalazione preferenziale, perché certamente al soldo di qualche casata che avrebbe potuto pagarne il riscatto per non rimanere senza

personale di servizio o artigiani. Le donne, specie se vecchie, ci facevano comodo per calmare le giovani, non ancora abituate come loro ad una vita di sottomissione. Certe volte nelle case incontravamo un vecchio che, per non essere ucciso, ci dava spontaneamente quanto aveva. Per evitare che poi ci intralciasse, bastava qualche bastonata ad acchetarlo. Il nostro lavoro era rischiarato dai bagliori sinistri dell’ardere degli appartamenti che avevano tenuti chiuso o perché, fuggiti gli abitanti avevano chiuso la porta; bisognava però, mano a mano che il tempo passava stare attenti a non bruciarci con i tizzoni o le tavole che, infuocate, cadevano dai poggioli. Gli urli che lanciavamo e le implorazioni delle vittime non ci impressionavano più di tanto; c’eravamo abituati. Non potevamo perdere tempo e bisognava far capire che non scherzavamo.

Ad un certo momento il passaparola dei Capi e, al segnale convenuto, ci ritiravamo quasi tutti sulla spiaggia mentre chi restava nel borgo, correva per i vicoli urlando e brandendo fiaccole infuocate per terrorizzare, mentre il grosso di noi era già impegnato ad imbarcare i rapiti e selezionare i mobili migliori da portarsi via; il resto restava li, se non incendiato. In meno di un’ora, ora e mezza, tutto era finito. Con il primo chiarore eravamo già a bordo e si manovrava per partire, prima che eventuali navi non previste, ci potessero cogliere con le vele afflosciate o i remi non in acqua.

All’epoca non eravamo ben visti.

Renzo BAGNASCO

Rapallo, 24 luglio 2016

STORIA TRISTE DI UN VECCHIO SIGNORE E DUE GABBIANI

Storia triste di un vecchio signore e due gabbiani

Un vecchio signore irlandese da giovane aveva generato due figli maschi belli come fiori, forti come la roccia, coraggiosi come solo certi uomini sanno esserlo.

Tutti in Irlanda amano e odiano il mare: lo amano da giovani, lo odiano da vecchi, perché ha procurato loro troppi dolori.

I due ragazzi, naturalmente, lo amarono sin dall'infanzia e, appena poterono, divennero due marinai.

Un brutto giorno il mare fu più forte di loro e li inghiottì. Qualcuno dice che

quando il battello affondò con tutti i suoi marinai, un volo improvviso di gabbiani si alzò dal luogo del naufragio.

Il padre invecchiò rapidamente: dolore ed età avevano lasciato profondi segni sul suo viso.

Il vecchio era solito passare il tempo sul molo, guardando il mare, combattuto tra l'ammirazione e l'odio che questo elemento della natura suscitava in lui.

Un giorno due gabbiani si staccarono dallo stormo, che volava alto, e si accoccolarono sull'onda davanti a lui. Pareva che lo guardassero. Poi volarono sul molo e di nuovo si accoccolarono sul selciato al suo fianco.

Era un comportamento innaturale per i gabbiani e il vecchio lo capì. Comprese di aver ritrovato i suoi figli.

Quando i due gabbiani si alzarono in volo, anche il vecchio volò in mare e non fece più ritorno.

Ada BOTTINI

Rapallo, 14 giugno 2016

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI: terra di eroine

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI: terra d’eroine

Almeno una volta, ogni inverno, amo tornare a S. Fruttuoso di Camogli; lo faccio ormai da tanti anni.

Scelgo, per evitare il domenicale frastuono, una luminosa mattinata di giorno feriale; frequentemente, in quella stagione, il sole, pur alto, non riesce a scaldare l’aria resa tersa dalla tramontana. M’imbarco a Camogli assieme alle derrate e alla posta per San Fruttuoso, spesse volte unico passeggero e, ogni qualvolta il battello, doppiata Punta Torretta, mi rivela quel paesaggio, m’emoziono come fossi un turista che, per la prima volta, lo scopre.

Non posso fare a meno di pensare a cosa ha scritto, di questo posto, il poeta genovese Nicolò Bacigalupo:

Comme un datao de mâ ti pai serroù

Nell’enorme muagion de Portofin

Che zu a picco o pâ stato scopellòu

Dai Ciclopi in scë un mâ sempre turchin.

Libera traduzione: Come un dattero di mare sembri chiuso nell’enorme muraglione di Portofino che giù a picco sembra scalpellato dai Ciclopi su di un mare sempre turchino.

Imbottito come un baleniere mi piace sostare, allungandomi sulla sassosa, piccola spiaggia che separa gli archi dell’antica Abbazia dal mare; supino, su quel morbido pendio, avverto pienamente di appartenere a questa terra, lambito dal mare e immerso nei pini come sono. Alle spalle mi protegge la solida costruzione in pietra mentre, dalle finestrelle del “Giovanni”, già trapela la fragranza della cucina che sta preparando il pesce, che a mezzogiorno gusterò.

Ecco, so già che quest'immersione nella ligusticità mi appagherà poi per mesi e mesi; l’annuale ritorno in quest’utero verde, perché questo ho scoperto essere per me questa baia, m’infonde pace e serenità.

Tutt’attorno, un luminoso silenzio; non c’è anima viva. Hanno già ripulito dagli affronti abbandonati durante l’invasione dell’ultima domenica, così da levare ogni traccia di questa settimanale profanazione.

In direzione dell’orizzonte, dopo l’insenatura del Cristo, scorgo ogni tanto riaffiorare neri luccichii; sono i sub che silenziosamente si esercitano e, dolcemente, la mente si apre alla fantasia.

Questa zona, oggi Parco del Promontorio di Portofino, così come la vicina Cala dell’Oro e l’altra, quella della Chiappa, si vuole che ai primordi fosse popolata da mostri antropofagi; a me invece piace pensarli quando, in epoca successiva, erano luoghi di caccia con il falco da parte d’insigni cavalieri, rampolli delle famiglie patrizie locali, accompagnati da orgogliose dame.

Nel 1104 i Consoli del Comune di Genova stabilirono che i rapaci, colà magistralmente addestrati, appartenessero all’Abate reggente quel Monastero e non potessero essere diversamente utilizzati, se non per l’uso per il quale erano stati ammaestrati.

La mitologia, spesso frammista a qualche verità storica, ci ha lasciato detto che Ercole, figlio di Giove e di Alcinea, quando tornò dalla Spagna, una volta trionfalmente attraversata la Francia, fondò Montecarlo ma, quando arrivò qui, venne fermato dai Liguri; dopo di lui, negli anni, vi giunsero i Fenici e poi gli Etruschi, i Greci, i Cartaginesi e gli onnipresenti Romani.

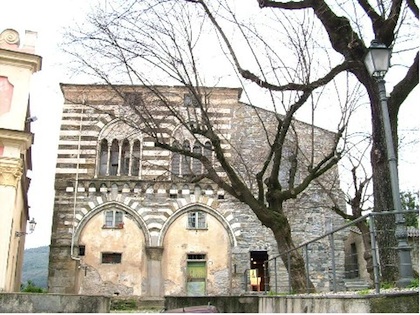

Il primitivo monastero sorse, per opera di Prospero, vescovo di Taragona, nel 711, ma fu poi distrutto dai saraceni.

Carlo Magno, prima, (801) e Papa Leone III dopo (812), edificarono in zona una “statio” per segnalare, con fumi di giorno o fuochi di notte, alle altre due stazioni, quella di levante posta su Capo Manara e quella di ponente, sistemata sul Capo di Faro, lo stesso sul quale in seguito edificheranno la Lanterna di Genova, eventuali avvistamenti di predatori.

Proprio al traverso di San Fruttuoso, in mare aperto, nel 1431 si combattè una battaglia fra la flotta veneta e quella genovese, secondo l’uso dell’epoca di affrontare a viso aperto il concorrente commerciale e non, come oggi, a colpi di dossier occulti.

Pietro Loredano, il comandante veneziano, impose ai genovesi una tale cocente sconfitta da lasciare, nei perdenti, un doloroso duraturo ricordo; l’unica consolazione, per lenirne le ferite, fu che lo stesso vincitore riconobbe l’eroismo dei vinti, tanto che Francesco Spinola d'Ottobone, nell’occasione duce dei genovesi ma caduto anch’esso prigioniero dei veneziani, fu, alla fine, affrancato senza che gli fosse imposta l’onta di toglierli la spada e i suoi marinai furono sciolti dalle catene alle quali erano già stati vincolati, e tutto senza chiedere il pagamento d'alcun riscatto. Quest’ultimo gesto, se ben conosco i miei conterranei, fu certamente il più apprezzato.

Nel 1550 Papa Giulio III, con proprio “breve”, cocesse in <jus patronato > l’Abbazia di Capodimonte, questo era il vecchio toponimo del luogo, al Principe Andrea Doria, che la scelse come sacrario delle tombe della propria famiglia.

Questa preziosa scheggia di Liguria diede alla marineria uomini e soprattutto donne coraggiose e intrepide; per tutte valga l’episodio, che costì è ricordato con una lapide e con un ingrandimento di una litografia, appesa davanti al banco del bar attraverso il quale si deve passare, perché è contemporaneamente mescita ma anche strada pubblica, se si vuol raggiungere la Chiesa oggi restaurata e l’attuale Museo, entrambi gestiti dal Fondo Italiano per l’Ambiente.

E’ l’alba del 24 Aprile 1855. La pirofregata inglese <Croesus>, nave a propulsione a vapore, al comando del Signor Hall, salpa dal porto di Genova per portare in Crimea, dove si sta combattendo, 400 uomini freschi dell’Armata Sarda e 25 muli completamente equipaggiati, nonché le relative vettovaglie ed attrezzature; al traino, secondo la moda del tempo, ha la nave appoggio <Pedestrian >, carica di munizioni e ulteriori provviste a sostegno di chi, laggiù, combatte. Dopo due ore di navigazione il piccolo convoglio si trova proprio al traverso del promontorio di Portofino; in quello stesso istante si sente il lancinante segnale di <fuoco a bordo >. Il Comandante, resosi conto che è proprio la sala macchine a bruciare e, giudicando ormai impossibile spegnerla, ordina di tagliare immediatamente il cavo del traino per evitare che le munizioni al seguito possano scoppiare e, mentre dà ordine di approntare le scialuppe, cerca di individuare un arenile sul quale potervi indirizzare la prua così che, spiaggiando la nave anche se in fiamme, ne avrebbe potuto evitare l’affondamento.

Chi conosce la zona sa che non ce né e, le uniche due eventualmente adatte allo scopo, seppur nascoste alla vista perché al fondo di cale strettissime e schermate dai capi, sono quella dell’Oro, ormai lasciata a poppa del battello e, lì vicino, quella di San Fruttuoso. Per fortuna il comandante Hall vede spuntare, dietro Punta Torretta, la grigia cupola a spicchi dell’Abbazia e, facendo d’ogni necessità virtù, ordina di mettere al massimo le caldaie e, urlando nel megafono, <avanti tutta >, avventa la nave in quella direzione a lui sconosciuta ma che ritiene, viste le costruzioni, possa essere abitata e quindi dotata di un qualche approdo; non c’era altra scelta.

L’improvvisa messa in pressione delle caldaie, se dà un forte abbrivio alla pirofregata, mai nome raggruppò in sé due infausti segnali così apertamente premonitori, di contro n’accelera la paventata fine; uno scoppio, la cui ridondante eco rimbalza risalendo lugubre fra i valloni e i dirupi del Promontorio, sconquassa la nave. La ciminiera scoppia ripiovendo in mille frammenti incandescenti; la coperta, con le parti di legno ormai in fiamme, si squarcia aprendosi come una rossa gola di drago fiammeggiante e tutto il cielo si riempie di particelle incandescenti impazzite che, frammiste all’acre e irrespirabile fumo d'olio e pittura che bruciano, paiono lapilli di un’eruzione.

E’ facile immaginare cosa successe a bordo dove, pochi marinai di mestiere, avrebbero dovuto infondere calma ed ordine ad una quantità di giovani fanti, equipaggiati ancora con le pesanti divise di panno invernale che, non essendo marittimi, in un primo tempo si saranno sicuramente paralizzati dalla paura trasformatasi poi in panico all’udire il grido <al fuoco, al fuoco >.

Non c’è nulla di peggio, in un’emergenza in mare, che il farsi prendere dal panico; purtroppo invece è ciò che quasi sempre succede, causa prima delle tragedie che leggiamo sui quotidiani. Le urla di terrore e d’implorazione, frammiste a quelle dei primi ustionati e dei feriti, si sovrapposero agli ordini di servizio, alimentando il caos. La vista della vicina costa e il mare non agitato, anziché rincuorare i sopravvissuti, suscitò l’ingannevole stimolo a tentare di raggiungerla a tutti i costi; iniziano ad accalcarsi, schiacciandosi gli uni sugli altri, premuti anche da quelli più dietro che, ancora su per le scalette d’uscita dai boccaporti, non vogliono restare ultimi ad abbandonare la nave. S’ignorano e si calpestano pure i feriti e gli ustionati; tutto avviene sotto una pioggia di fuoco e in ambiente reso invivibile dalle strutture ormai surriscaldate e con le zone di calpestio, incandescenti.

Allertati da questa scena apocalittica, i pochi abitanti presenti in San Fruttuoso, gli uomini validi erano ancora a pesca, si attivano alla meglio; come capita spesso, sono le donne le prime ad intuire d’istinto il da farsi, così come s’allarmano le leonesse se ai loro piccoli si avvicina un qualche vecchio leone.

Le uniche due donne valide, le sorelle Maria e Caterina Avegno, la prima intenta ad allattare l’ultimo nato e l’altra a confezionare il <frugale pasto >, si precipitano alla spiaggetta, capiscono subito la situazione e varano la loro barchetta per raggiungere quell’inferno. Da esperte rematrici, così come la dura vita del borgo imponeva, corrono a portare soccorso.

Mentre armeggiava, Maria avrà certamente pensato a suo figlio Paolo, appena scampato ad un naufragio in terra di Spagna, e da quel ricordo avrà trovato nuova motivazione leonina mentre, davanti a loro, imponente e dominante appare l’alta prua squarciata e in fiamme della fregata, quasi sanguinolenta fauce d’orca fiocinata a morte sulla spiaggia. Tutte le braccia di quegli sventurati, troppo giovani per morire così ingloriosamente, si tendono verso la fragile barchetta governata dalle due ardimentose; molti ne salvano ma, più il tempo passa e più il panico strizza il cervello a quelli che ancora attendono soccorso. Non appena vedono alla loro portata quel fuscello, ritenendolo l’unica salvezza, tutti assieme irresponsabilmente, vi si aggrappano, appesantiti pure dalle spesse divise ormai pregne d’acqua, lottando e sgomitandosi sino a far capovolgere violentemente quel guscio.

Caterina, più fortunata, è notata da un bravo marinaio che, sapendo nuotare, la trae in salvo ma di Maria e del suo corpo trascinato sul fondo da quegli esagitati, non se ne saprà più nulla, almeno per quel giorno. Particolare toccante: tutta la rapida sequenza è seguita dal marito Giovanni Oneto che, sebbene avanti negli anni, anch’egli con un’altra barca, si sta prodigando. Soltanto la mattina del 29 Aprile, cinque giorni dopo, il mare, fedele al suo mesto ed immutabile rituale, restituirà il corpo della sfortunata che, inizialmente, pareva voler trattenere tutto per se. Il bilancio della tragedia si chiuse con 24 marinai morti.

San Fruttuoso (Camogli). Abbazia. Tomba di Maria Avegno e Militi Italici Ignoti

Le sarà accordato l’onore, per concessione dei Principi Doria, di essere tumulata fra loro nell’Abbazia, così come un’apposita lapide, oggi traslata nell’atrio del Museo Marinaro di Camogli, ricorda e, vicino le sarà posto uno dei pochi pezzi recuperati dal rogo. Il Comandante Hall, come vuole un’antica tradizione marinara, scenderà per ultimo dai resti di quello che sino a poco prima era stato il suo vascello; finalmente, solo quando sopraggiunge la notte, tutti i sopravvissuti sono in salvo.

Passeranno però altre notti con la baia sempre sinistramente arrossata dai tizzoni che ancora ardono qua e là, sulle ultime parti vive dello scafo; questo lento consumarsi, sembra voler perdurare per rischiarare il più a lungo possibile il mare, così da facilitare l’improbabile “ritorno” di Maria.

La Regina Vittoria conferì alla memoria di Maria la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il Console inglese Brown consegnò 10 sterline alla superstite Caterina e 50 sterline alla famiglia di Maria Avegno.

Dobbiamo riportare, per completezza di cronaca che, alla famiglia dell’eroina, il Governo di Sua Maestà Britannica elargì una bella somma cui si aggiunse una pensione annuale, assegnatale dal Ministero dell’Interno Italiano mentre, Sua Maestà il Re conferiva, ad entrambe le sorelle, la medaglia d’oro; anche la Francia, alleata, fece pervenire al vedovo un discreto aiuto.

Oggi, di quel gesto, resta la testimonianza ufficiale anche a Genova, nell’atrio del Palazzo Comunale, immortalato in una lapide e pure il Comune di Camogli, competente per territorio, ha apposto l’epitaffio cui si è accennato, concedendo pure alle due eroine un <Distintivo d’onore in oro >.

Sono ancora coricato sulla spiaggia a guardare quel mare calmo e lucido, e m'é difficile immaginare una così violenta tragedia in un luogo che, invece, sembra creato apposta per fantasticare dolci sogni, avvolti come si è, nell’armonia dei suoi colori contrastanti.

Quel tragico rogo purpureo ritorna inconsciamente nella tavolozza d’Ubaldo Merello, il pittore che più di tutti ha intriso d’amore le sue vedute degli scorci di questi luoghi “reconditi e di divina bellezza”

Per dire delle mie sensazioni, basta la poesia d’Adriano Sansa, genovese per scelta, là dove nella sua <Un mattino di sole a Dicembre > scrive:

…Se quando sarà sera sentiremo

la voce che ci chiede spiegazione

di questa breve sosta consumata

contemplandoci vivi,non sapremo

dire se non che il sole qualche volta

martella duramente, ma quest’oggi

è stato dolce senza una ragione.

Renzo BAGNASCO

Rapallo 14 giugno 2016

QUANDO I FIESCHI FINIRONO A BAGNO...

QUANDO I FIESCHI FINIRONO A BAGNO....

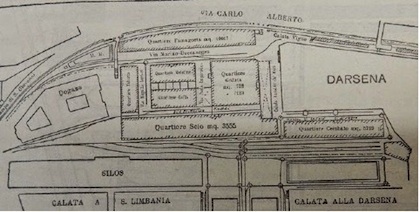

Silvan e Charly sono due “retired uomini di mare" che s’incontrano in DARSENA ogni mattina per il solito café delle 10. Quando non parlano di politica sforano “abusivamente” nella storia, e in questo specchio d’acqua di storia n’é passata tanta...

I nostri amici hanno appena visitato per l’ennesima volta la REPLICA della Galea custodita nel Galata Museo. Questa mattina, chissà perché, le parole: Darsena e Galea suscitano in loro un ricordo “curioso e poco noto” che intendono rievocare. L’inesorabile caduta politica ed economica della potente dinastia genovese dei FIESCHI. Già! Per ironia della sorte, fu proprio Gianluigi Fieschi (capo dei cospiratori), a cadere dallo scalandrone della GALEA che doveva assalire.

“Com’é possibile cadere dallo scalandrone di una galea ormeggiata qui davanti e mandare tutto a puttane?” – Si chiede Charly con lo sguardo rivolto verso Calata Cembalo.

“Facciamo un breve ripasso.

– suggerisce Silvan -

“Andrea Doria fu chiamato a Genova quando era Ammiraglio della flotta Portghese; fu chiamato perché, pur essendo Ligure, non era impelagato nelle beghe genovesi e lo chiamarono appunto per derimere le controversie. Accettò a condizione che lo nominassero Duce cioè dittatore, vivesse fuori Genova e restasse amico di Re Carlo di Spagna. Questa sua fedeltà al Sovrano la immortalò con la scritta lunga quanto il palazzo e che ancor oggi si legge nel marmo che divide il piano terreno dal primo piano della sua Villa a Fassolo. La vera svolta della sua carriera si realizzò quindi nel 1528 quando riuscì a firmare con Carlo V un’alleanza militare e finanziaria. Egli s’impegnava a mettere la flotta genovese al suo completo servizio; in cambio otteneva dall’imperatore e re di Spagna un ricchissimo compenso annuo per l’uso delle navi e piena libertà di commercio per Genova in tutti gli stati da lui dipendenti, a pari diritto con gli stessi spagnoli.

L’ascesa di Andrea Doria e di Genova – Andrea Doria, nato a Oneglia, in Liguria, il 30 novembre 1466, apparteneva a una delle quattro famiglie più eminenti di Genova: i Doria, gli Spìnola, i Fieschi e i Grimaldi, un ramo dei quali si era spostato a ovest e aveva fondato la dinastia dei principi di Monaco. L’ascesa di Andrea Doria e di Genova cominciò parallelamente all’epoca dei “conquistadores” e si svolse mentre la Spagna entrava a far parte dell’Impero di Carlo V d’Asburgo.

Andrea Doria, ormai anziano e quasi in disarmo, sperava di concludere la sua esistenza in gloria e tranquillità, magari nel famedio dei grandi. Purtroppo, suo nipote ed erede Giannettino Doria era molto ricco, potente ed arrogante e gli procurò molti nemici. All'inizio del 1547, Doria dovette così affrontare la più grave minaccia al potere sulla città che teneva ormai da un ventennio.

La Congiura dei Fieschi

Stemmi della famiglia Fieschi