I CADRAI - 2 -

I CADRAI – 2 –

LA STORIA DEL BASILICO

Rileggendo la mia 'Cuciniera', ho riscoperto il minestrone che facevano i CADRAI; la recuperammo con Vito Elio Petrucci.

Per saperne di più: quella ricetta me la diede Vito che l'ebbe, ancora giovanissimo e alle prime armi, dal figlio di un cadraio che aveva aperto una osteria in Sottoripa. Vito non scrisse mai un libro di cucina perché non era amante della "culinaria". Ha molto collaborato con me specie nelle note storiche; era un pozzo di conoscenza; mi manca tanto perché un poeta a quel livello ha una sensibilità straordinaria nel capire le persone. I miei amici lo sanno; amo stare con gente intelligente e aperta perché da loro ho da imparare; gli altri mi lasciano indifferenti perché, prima o poi, deludono!

Renzo Bagnasco

Biografia di VITO ELIO PETRUCCI

Vito Elio Petrucci (a destra) con l'amico Renzo Bagnasco

Vito Elio Petrucci nasce il 27 aprile 1923 a Genova dove si laurea in scienze economiche e commerciali. Collabora con quotidiani e periodici; é autore di commedie, riviste, lavori radiofonici, di numerose pubblicazioni inerenti il dialetto e la cultura genovese che lo impegnano su diversi versanti nell’opera di difesa, conoscenza e diffusione delle tradizioni liguri. E’ poeta, giornalista pubblicista, uomo di teatro. Inizia a pubblicare poesie a partire dagli anni Cinquanta, proponendosi definitivamente come autore nel 1962 con la silloge in lingua Non esser soli. Ad essa faranno seguito numerose raccolte in genovese, edite tra gli altri, da Scheiwiller, dell’Arco, Pirella. Larga popolarità gli é data dall’aver curato numerosi programmi radiofonici su argomenti riguardanti le tradizioni e la cultura ligure; tra di essi la rubrica A Lanterna, messa in onda dalla sede regionale della RAI, e la fortunata serie delle commedie genovesi interpretate dalla Compagnia dialettale della Radio Televisione Italiana di Genova di cui é stato direttore dal 1954 per oltre vent’anni.

La sua attività in campo dialettale gli ha procurato riconoscimenti internazionali (é membro dell’Academie des Langues Dialectales del Principato di Monaco, e dell’Association International pour l’Utilisation des Langues Régionales à l’Ecole di Liegi.) Essa trova riscontro, oltreché nei molti atti unici e nelle oltre trenta commedie scritte per il teatro, nella grammatica genovese, Grammatica sgrammaticata (1984), e in diversi libri di argomento dialettale e folclorico: I Proverbi del Signor Regina, Amor di Genova, La Liguria in un libro ecc. Ha curato inoltre la pubblicazione di due volumi delle poesie di Firpo, Cigae e Bäsigo, e scritto (in collaborazione con Cesare Viazzi) la biografia del celebre attore genovese Gilberto Govi (Lui Govi, 1981 e 1989), in collegamento con i programmi di rinascita del teatro dialettale goviano.

Gli sono stati assegnati, per questa intensa attività, numerosi premi e onorificenze (Melvin Jones Fellow dei Lions Club, Premio Regionale Ligure per la poesia genovese, Premio Città di Genova 1990, Premio Luigi De Martini 1982, Premio nazionale “Il calamaio di Neri”, promosso dal Gruppo Internazionale di Lettura di Pisa, 1989).

Principali opere poetiche: Non esser soli, Uber, Roma 1962; Parlo d’Umbria, Sessantanovesimo libretto di Mal’aria, Pisa 1967; Basinghae dallaexia, dell’Arco, Roma 1970; Un vento döçe, Scheiwiller, Milano 1973; Graffionn-e, Libreria Sileno, Genova 1977; O quadrifeuggio, dell’Arco, Roma 1980; Amor di Genova, Pirella, Genova 1987; Ciù in là de parolle, Pirella, Genova, 1990.

Ödô de menestron

de mâ.

De caniggaea,

tra e muage da mae creuza

de lélloa recammae.

Me pâ de sentî ancon

I passi de mae moae,

argentin in sce-e prïe comme campann-e,

de longo appreuvo come benedissioìn.

SE NO GHE FïSE

Se no ghe fïse un ciaeo,

se no ghe fïse lunn-a e manco stelle,

s’avesse i euggi bindae o ancon serrae

comme un figgieu in nascion;

e fise a-o largo con un mâ de ciappa,

sensna ‘na bava d’äia;

se mettesse o mae cheu in sce’n timon

mì m’attroviéiva a-a Foxe.

Poeta che si pone sulla linea del Firpo quanto a sentimento panico della natura, Petrucci conosce forse un più acceso e carnale senso della vita e della comunità. Fu un accanito sostenitore e divulgatore dei valori della genovesità, ricordiamo tra le sue numerose pubblicazioni: Bansighæ da l'æxia (1970), Un vento döçe (1972), O quadrifeuggio (1980), Ciù in là de parolle (1990).

(Genova, 27.4.1923 - Genova, 17.5.2002) è stato un poeta, giornalista, e commediografo italiano. Ha scritto diverse pubblicazioni sul dialetto e la cultura genovese, di cui era un appassionato sostenitore e divulgatore. Era membro dell'Association Internationale pour l'Utilisation des Langues Régionales di Liegi e della Académie des Langues Dialectales del Principato di Monaco.

Tra le sue pubblicazioni, 12 raccolte di poesie dialettali, 21 libri su cultura e tradizioni genovesi, diverse commedie in genovese e scritti in collaborazione con altri autori. Le sue opere sono presenti in antologie di poesia dialettale quali ad esempio: Le parole di legno e Le parole perdute.

E' sepolto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova.

Vito Elio Petrucci |

||

|

|

Ærzillio

L'é bello andâ lontan lontan pe-o mâ, pe ritornâ; pe vedde a-o largo un giorno un ciæo comme 'na coæ, tegnîse o cheu e dî: L'é casa mæ! Sentî allöa che un legno into fogoâ o vâ ciù che 'na barca in mezo a-o mâ.

Salsedine

È bello andare lontano, lontano sul mare, per tornare; per vedere al largo, un giorno, una luce come una voglia, tenersi il cuore e dire: È casa mia! Sentire allora che un ceppo nel focolare vale più d'una barca in mezzo al mare.

LA STORIA DEL BASILICO

di Renzo BAGNASCO

Il nome del basilico discende dal latino medioevale < basilicum > a sua volta derivato dal greco <basilikon> che significa <erba da re> grazie al suo forte profumo. Come si vede la profumata piantina originaria dell’India, era già nota nell’antichità: pare che sia stato il grande Alessandro a farcela conoscere nel 340 a.c.

Purtroppo però da quando è conosciuto, praticamente da quando arrivò a noi, è stato considerato idoneo a fare tutto tranne che essere usato in cucina. Era ritenuto, a secondo delle culture, o pianta medicinale o medicamentosa, assai più spesso pericolosa e quando non addirittura demoniaca o menagramo. Salvatore Massonio nel suo <Archidipno ovvero dell’insalata e dell’uso di essa> 1627, così scrive <<Il Basilico è volgarmente conosciuto: mangiato copiosamente ne cibi scurisce la vista, mollifica il corpo, promuove le ventosità, provoca l’orina, aumenta il latte: ma difficilmente si digerisce>>

Con questo biglietto da visita il nostro basilico dovette lottare parecchio prima che gli venisse riconosciuta la sua potenzialità gastronomica che già aveva. Ancor oggi l’Italia è la massima consumatrice e poi bisogna andare in estremo oriente per ritrovarlo nel suo ruolo gastronomico. Altrove è ancora o pianta medicinale o un profumo: in Egitto durante i matrimoni sino a qualche anno fa, lo si usava, mettendone un rametto dietro alle orecchie per dare profumo ma, soprattutto, per attenuare l’afrore del sudore.

Ma torniamo a leggere il Massonio: puntigliosamente ci segnala che ne parlarono (sempre male, quasi fossero all’unisono): “Plinio nel libro 12°, Theofrasto nel libro 5°, Avicenna nel secondo trattato delle forze del cuore, Alessandro Petronio nel libro 3°, Galeno nel libro 11°, Antonio Mizaldo nel libro 3° e ancora Sabino Tirone, Columella, Gargilio Marciale, Plinio Crisippo medico, Dioscaride, Sotiane, Diodoro Siculo e Girolamo Cardano”.

Gastronomicamente parlando, compare nel 1400, precisamente nel 1474 perché menzionato e codificato nel ricettario <Cucina di strettissimo magro> inserito nella Regola dell’Ordine dei P.P. Minimi di San Francesco da Paola; sì, quello del Santuario sopra Principe/Di Negro, molto caro ai marittimi genovesi. In quell’anno infatti il Papa Alessandro VI Borgia, approvò la loro Regola che comprendeva pure, credo caso unico, una dettagliata dieta da seguire rigorosamente che oggi chiameremmo ‘vegana’. Sono loro i primi che descrivono, sotto la voce <Salsa verde alla genovese> un battuto a freddo nel mortaio formato da basilico, aglio, pinoli, olio e sale nel quale si può riconoscere il primo embrione di pesto, anche se manca il formaggio bandito dalla loro dieta.

Da sempre i Comandanti genovesi dei velieri, usufruivano del ‘giardinetto’ presente su tutte i vascelli sotto le vetrate di poppa, per portarsi dietro le nostre erbe aromatiche, basilico compreso, così da poter insaporire con odori di casa i loro altrimenti, “monotoni” menù. Le essenze reggevano il salmastro che anzi le esaltava, perché cresciute sul mare come capita se si assaggia il rosmarino o l’alloro e tutte quegli aromi che nascono sul promontorio di Portofino.

Oggi, gli autori che vogliono far vedere che hanno studiato, menzionano, come suo antesignano il <moretum> romano, come lo descrivono Columella, agronomo dell’età Imperiale e il grande Virgilio proprietario terriero e poeta. Difficile però da accettare, visto che nel moretum non c’è basilico, molto aceto e una miscellanea di erbe tritate con aglio, legate con un vecchio formaggio da poi, una volta riscaldato, spalmare sul pane e non usato per condire. Più di recente lo hanno fatto addirittura discendere dall’<agliata> che non contempla ne basilico, ne formaggio ne pinoli, salsa oggi molto diffusa anche in Provenza: insomma una delle tante salse verdi per insaporire bolliti o pesci.

Bisogna arrivare a metà ‘800 per vederlo codificato, anche se con varianti non da poco, dai due autori delle fondamentali cuciniere genovesi, il Ratto nel 1865, seguito a ruota dal Rossi. Il primo lo definisce <Battuto o sapore all’aglio> suggerendo di sostituire il basilico, ove mancasse, con maggiorana o prezzemolo, alternative oggi impensabili. Il secondo invece lo definisce < Pesto d’aglio e basilico>; lui però non lo sostituisce con altre erbe profumate. Come si vede anche il pesto segue e muta nel tempo; certo in quello descritto però l’aglio dominava come pure il pecorino e non come oggi che lo hanno … castrato a partire dall’asfittico basilico per di più coltivato in luogo non vocato. Un tempo le zone idonee cominciavano dal Castelluccio di Pegli per finire a Coronata e la produzione copriva la richiesta di Genova; oggi va invece per il mondo. La speculazione edilizia del dopo guerra ha edificato in quelle zone e quindi, bisogna fare di necessità virtù. Va bene anche Prà.

In realtà il tanto oggi decantato pesto, sino ai primi del ‘900 non era molto valorizzato. Venivano ricordate le paste con il quale condirle, come i “mandilli de sea” o le troffie, come ci dice il Carbone nel suo <Con giardino e gioco da bocce> 1934, ma non il “nostro”.

civ.14r : di fronte, a sinistra, era l’ingresso dell’ antica trattoria della Gina del Campasso (“Ginn-a do Campasso”). Sfrattata dalle ferrovie da un locale vicino più antico ed adibito a osteria-cucina casalinga, la Gina (al secolo Caterina Marchese (leggi sotto per la famiglia) già vicina ai settanta, piccoletta tarchiata e robusta, accanita e fortunata giocatrice al lotto) si trasferì nel 1860 in quei locali, chiamandoli “Trattoria della Gina, (Campasso)”.

L’Autore descrive tutte le trattorie di Genova centro e dintorni, e le loro specialità. Della ‘Ginn-a de o campasso’, la mitica osteria dove si ritrovano tutti gli artisti dopo lo spettacolo al Modena, famosa per le lasagne con il…pesto o il Giacinto che profumava le sue ‘xatte’ di minestrone con abbondante pesto. Altra mitica trattoria era la Lena di Vico Angogliotti che serviva troffie al pesto di <squisitezza inaudita>.

Piu avanti scrive <I lavoratori del porto, quelli del Molo Vecchio, si distribuiscono all’ora di colazione, nelle Osterie di Piazza Cavour dalla “Sciamadda> o dal <Gin> con la storica untuosa tavola dei <contaballe> dove per tovagliolo e per tovaglia funge la carta gialla velina della farinata …>

oppure dalla <Sapesta> in Via Giustiniani dove, anche li, al Venerdì ‘troffie co-o pesto.

Leggiamo ancora il Carbone: <<Ma basta che scocchi mezzogiorno che dai mille vicoli vengono fuori i lavoratori della Darsena e dei Bacini di Carenaggio: tutti coloro che abitano lontano non hanno ne la convenienza ne il tempo di portarsi alle loro case.>>

Dei CADRAI che spezzettavano il basilico nelle loro minestre fumanti, così da stuzzicare l’appetito dei marittimi imbarcati o di chi lavorava in Porto, si è già detto in altra parte di questo sito..

E, senza volerlo siamo arrivati al pesto la cui più vecchia ricetta pubblicata, risale al “Cuciniere italiano” del 1848, prima che ne scrivessero nella Cuciniere Genovesi. Mai nessun poeta genovese lo ha cantato, contrariamente a quanto hanno fatto per quasi tutti i manicaretti nostrani, persino le uova al tegamino. Il Pesto, come è nel carattere dei genovesi, non si fa largo a gomitate, tace a aspetta che le reazioni al suo gusto lo rendano immortale nel ricordo.

L’unico che gli ha dedicato un tratto della sua poesia <In coxinn-a > (UN VENTO DÖCE-1973) è stato Vito Elio Petrucci, l’ultimo grande cantore di Genova, là dove scrive:

O gesto antigo d’un pestellâ lento,

o giâ amöso do pestello a-o torno

pe ammuggiâ o baxaicò in to göghin,

a stessa mainea de fa l’assazzo

( con ‘na diä brusca

pe giudicâ do gusto e a conscistensca),

nisciun ghe l’ha insegnòu;

comme o mignin ch’o sà çercase l’erba.

(A cura di Carlo GATTI)

Rapallo, 27 Aprile 2016

I CADRAI - 1 -

I CADRAI DEL PORTO DI GENOVA

12 gennaio 1823

Le corporazioni contemplate nella circolare del 12 gennaio corrente, che vantano ancora antichi diritti per il porto sono: Barcajuoli / Calafati e Maestri d’ascia/Minolli/ Cadrai/ Linguisti / Compagnia di Salvataggio / Piloti pratici. Per il Portofranco: Caravana / Facchini di Dogana / I cosiddetti Camaletti nostrali / Cassari / Barilari.

Qualche vecchio genovese, a passeggio nei “caroggi”, ama raccontare di come la pratica del catering - nonostante il nome foresto - affondi le proprie origini tra i moli dell’antica Superba. Ovvero nell’antica Genova cinquecentesca e secentesca, quando gli osti-marinai iniziarono a farsi sotto i bordi delle navi per vendergli - a domicilio - paioli di minestrone fumante.

Il nome storico di questa ormai scomparsa corporazione portuale deriva quindi dal verbo inglese “to cater” da cui la deformazione dialettale: CADRAI-Catrai ossia i “fornitori di cibo tipico della cucina genovese”, che era offerto prevalentemente ai portuali, ma anche agli equipaggi imbarcati sui velieri e sui vapori sparpagliati a ventaglio dalla Lanterna fino alla Darsena, alle Calate Interne e, via via, fino al Molo Vecchio.

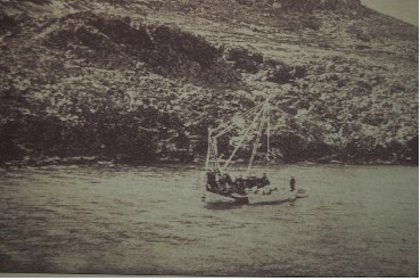

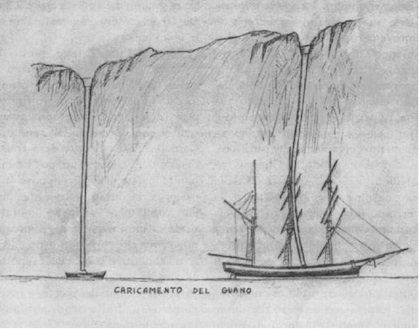

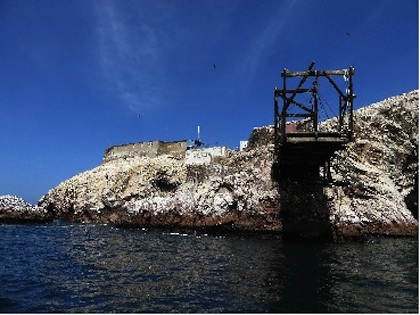

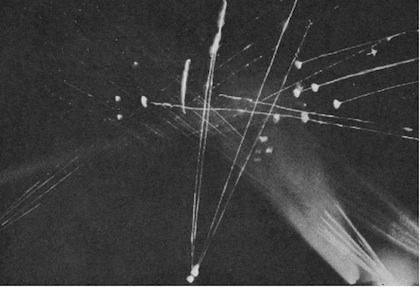

Questa rara foto degli Anni ‘30 l’ho avuta in dono dal compianto collega Giancarlo Oddera, Pilota del porto di Genova. I più famosi cadrai dell’epoca si chiamavano “Dria”, “Ruscin” e “Gianello”, un catering ante litteram a disposizione degli operatori portuali impegnati sui velieri ma anche per i marinai che per mesi si erano nutriti di gallette, olive, acciughe, fave, castagne secche e poco altro. L’offerta dei CADRAI veniva trasportata con robusti gozzi a remi e poteva prevedere minestrone, ma anche gnocchi, buridda… Al centro del natante dominava il pentolone di ghisa, e lungo i bordi i piatti fondi, le famose “xatte”, donde l’usuale espressione genovese che allude proprio ad un’abbondante piattata di minestrone.

Si racconta che nella pausa-pasti, i CADRAI girassero col gozzo sopravvento ai velieri per farsi annunciare dal profumo del basilico do menestron. I marinai in crisi di astinenza, dopo le lunghe navigazioni oceaniche, cedevano volentieri a quella forma di propaganda “astuta” che non conosceva ancora gli odierni annunci pubblicitari...

La notorietà dei CADRAI raggiunse il picco più alto negli anni ’20 dell’900, quando il porto era animato da numerose squadre di camalli, chiattaioli e barcaioli che affollavano centinaia di navi e di velieri ormai giunti all’ultimo atto della loro parabola esistenziale. Il Porto Vecchio era intasato di scafi, alberi e vele svolazzanti per asciugarsi al sole; il panorama tra le Calate Interne ed il Molo Vecchio era chiuso in un unico affresco di navi colorate con i loro frenetici equipaggi sempre in bilico tra il desiderio di tornarsene in mare e la tentazione di mangiarsi l’intera paga nei numerosi casini dei vicoli.

Vento di tramontana, canti di terra e di mare, rumori di bighi, pulegge, urla dei caporali sulle boccaporte di stiva, fischi di navi in manovra, profumi di biacca e catrame, ma anche di carichi orientali: “Odô de bon” cantava Faber, un’epopea di terra e di mare che univa ancora il mondo antico della vela a quella del motore sempre più sbuffante e ansioso di entrare nella storia.

Solo pochi scaricatori potevano rifugiarsi e staccare a mezzogiorno nelle osterie di Sottoripa, ma ecco apparire i “Gozzi dei Cadrai o Catrai” che richiamavano l’attenzione del cliente con urli incisivi, e non c’è portuale di una certa età che non ricordi il loro “He! Oh! Gh’è o cadrâi!”.

Il primo giro della giornata era il più importante. Focaccia, vino bianco e le prenotazioni per il pranzo: minestrone, stoccafisso e torte salate della Liguria.

La Gazzetta di Genova del 30 giugno 1921, dedicò la prima pagina ai “CADRAI”, bettoline naviganti.

..............

Come recita la “Guida del Porto di Genova del 1911” del Festa: “La concessione relativa è rilasciata dal Consorzio del porto di Genova a mezzo di pubbliche gare a scheda segreta... Purché a bordo del battello sia tenuto in permanenza un marittimo, possono concorrere alle gare anche le vedove o le figlie maggiorenni dei cadrai defunti. La concessione ha di solito la durata di 5 anni. I battelli devono avere un numero di colori e dimensioni speciali. Possono circolare ed esercitare liberamente il loro traffico soltanto dal sorgere al tramonto del sole”.

”Stocche e bacilli, stocche e bacilli”! Risuonava sottobordo, e dalle murate calavano pignatte appese a cimette. Tutti i marittimi del mondo apprezzavano lo stoccafisso con i ceci alla genovese ed il vino bianco delle nostre colline e sappiamo, con un po’ di nostalgia, che in ogni angolo del mondo i vecchi marinai usano ancora quelle nostre parole dialettali.

Come tutte le storie romantiche di questo mondo, anche quella dei CADRAI finì piano piano nell’angolo dei ricordi.

Nel 1911 i GOZZI CADRAI erano 40. Nel 1932 ve ne erano soltanto 10, nel 1954 erano ormai solo 3. Mutò rapidamente l’organizzazione portuale che portò ad una nuova pianificazione del lavoro e dei mezzi di carico e scarico delle navi. Più rigidi diventarono i regolamenti d’Igiene Pubblica ed aumentarono le osterie dell’angiporto che sono ancora là in Sottoripa e in via Pré...

Dai vetri colorati schermati da tendine di bordo, s’intravedono ancora le foto sbiadite degli avi CADRAI e dagli angoli di quei muri affumicati affiorano antichi reperti di legni famosi che scalarono il porto di Genova.

Che tempi! Recitava il grande Gilberto Govi.

CARLO GATTI

Le verità storiche di Renzo BAGNASCO

Il basilico che utilizzavano i CADRAI era quello “vero” non l’attuale asfittico e pallido come pollo d’allevamento. Da sempre o meglio, da prima che inventassero le “serre” (circa anni ’30) che nei giorni freddi proteggono il basilico, piantina mediorientale che richiede un minimo di tepore, lo stesso era prodotto nei terreni racchiusi fra Pegli e gli Erzelli (inizio Cornigliano-Ge) , la fascia più temperata di Genova oltre alla piccola e scoscesa Nervi. Pra’, borgo di pescatori, per il vento impetuoso e il freddo che scende dal Basso Piemonte attraverso la Valle del Turchino, ha sempre avuto temperature non idonee alla coltivazione della nostra verde piantina anche nelle notti d’estate. Il basilico era utilizzata principalmente nelle famiglie e nelle osterie, non nei ristoranti alla moda perché considerato piatto triviale. Solo sul finire dell’’800 cominciò ad affacciarsi anche in quei locali e a farsi conoscere però come condimento delle lasagne, da noi chiamate < fazzoletti di seta>, tanto erano sottili e vero vanto della nostra cucina.

Lo Zar di tutte le Russie, una volta assaggiateli, ingaggio dei pastai genovesi a che insegnassero ai suoi come farli. Trainato da loro, il basilico cominciò ad affacciarsi anche nella ristorazione di grido. Oggi è divenuto il simbolo di Genova e, mentre i terreni di Pegli, Sestri e Cornigliano ponente sono stati cancellati dallo sviluppo edilizio di Genova o fagocitati dalle tante strade realizzate, Prà, dotandosi di potenti serre e disponendo di terreno in piano, ancorché nello svincolo del traffico portuale di Voltri, ne ha preso il posto. Per ragioni di “fretta” e di mercato, la piantina viene messa in commercio, radici comprese, ancora verdina e non matura, anche se a quel livello ci è arrivata con “aiutini” chimici acceleranti lo sviluppo e viene “sanata” gassificandolo con vapori di metile di bromuro. Infine oggi, per compiacere alla moda e visto che l’attuale ha gusto che non lo regge, lo si è privato dell’aglio: sacrilegio. E pensare che un tempo era, nei ricettari, denominato <battuto o sapore all’aglio> oppure < pesto d’aglio e basilico>!!! Tanto dovevo farvi sapere per ridimensionare storicamente il ruolo di Pra, oggi unico baluardo di un improbabile basilico, da sempre consumato a foglia “verde” e non “verdina”. Ancora una precisazione: le qualità del basilico sono tante; la nostra si chiama <basilico genovese>, non idoneo per insaporire le pizze, perché troppo delicato per resistere al calore del forno.

Infine, una testimonianza storica tale da variare il pezzo sul basilico, come ho scritto altrove. Un tempo i campi, basilico compreso, venivano concimati da un misto di "rumenta" presa alla Volpara quando tornavano dai Mercati Generali dopo aver portati i loro prodotti, e quel poco stallatico prodotto dalla loro piccola stalla. Questo mix restava qualche giorno a macerare coperto da un telone rabberciato e poi, distribuito sparso nei campi. Non stupisce però che all'epoca il tifo fosse onnipresente.

Rapallo, 16 febbraio 2016

LA VOCE DEL MARE

LA VOCE DEL MARE

Maria e Giovanni erano stati sordi alla vita.

Il loro percorso fu punteggiato da coincidenze, segnali, che avevano tenacemente ignorato, proseguendo nel buio come ciechi, nel silenzio dell'esperienza, annullata dal frastuono esterno, come sordi.

Maria si era sempre innamorata dell'uomo sbagliato, Era attirata, come una calamita, da uomini difficili con un passato tempestoso. Se questa tendenza corrispondeva forse ad un bisogno profondo di consolare, redimere, Maria sbagliava poi tutto sul piano della comunicazione. Il suo approccio era razionale, analitico. Elaborava ragionamenti e pensieri validissimi, ma del tutto inservibili per gli uomini che aveva scelto. Quando ci sarebbe voluto un bacio, un'alzata di spalle o anche una porta sbattuta, lei iniziava a ragionare, facendoli indispettire.

Giovanni era, tutto sommato, un semplice. Anima sensibile, quasi d'artista, per tutta la vita aveva inseguito il successo economico solidamente raggiunto dagli amici suoi coetanei. Per conto suo non sentiva un intimo bisogno dell'agiatezza economica, ma era fortemente influenzato dalla società. Aveva aderito a valori che non gli corrispondevano, quindi per lui era stato impossibile raggiungere gli obiettivi che si era prefisso.

Entrambi sui cinquant'anni, sia Maria che Giovanni avevano riflettuto sulla loro vita e ne avevano tratto un bilancio fallimentare.

Per caso si erano incontrati nuovamente, dopo anni, una domenica di febbraio, sulla spiaggetta di Prelo.

– Ma sei tu! Come va? E' un secolo che non ci vediamo. - esclamò Giovanni incontrandola.

– Oh Giovanni, che piacere! Sei stato via? Non ti ho più visto in giro.-

– No. Sempre qui. Preso dal lavoro. Problemi, sai...-

– Uh, non parlarmi di problemi, ci navigo dentro, sperando di non affondare. - sospirò Maria.

Si accorsero di non aver più voglia di parlare e, per un tacito accordo, si allontanarono un po' sedendosi sugli scogli vicino al mare.

La spiaggetta di Prelo (Rapallo)

Maria guardava l'onda andare e venire, come ipnotizzata e,a poco a poco si sentiva pervadere da una calma sconosciuta. Ad un tratto udì una voce. Si guardò intorno. Più in là Giovanni, silenzioso, in contemplazione del mare. Sembrava una statua, in giro nessuno.

- Maria, Maria, quanto hai amato?

Allora Maria capì e si stupì.

Nell'antichità Dio aveva parlato attraverso le nubi, il vento, il fuoco, ma non ricordava che avesse parlato con la voce del mare.. D'altronde era logico, si rivolgeva ad un popolo di pastori

- Tanto, Signore, tanto. - rispose

- Solo con la testa, Maria, solo con la testa. Non hai dato mai tutta te stessa. - rispose il mare.- Oh no, ho sofferto tanto, sono stata sfortunata, ho incontrato uomini egoisti, che non mi hanno capito. - E tu li hai capiti? - riprese il mare.

Maria ascoltava senza imbarazzo. Non coglieva il rimprovero, sentiva che era un'esortazione a capire.

- Che devo fare, Signore? - chiese.

- Ascolta te stessa, amati e poi ama -

Rispose l'onda con uno slancio più forte che la spruzzò.

Maria sorrise, quello spruzzo le sembrò un nuovo battesimo, una sorta di rinascita.

Si voltò verso Giovanni, anche lui la guardò.

- Giovanni, io vado, mi prende freddo. - gli disse.

- Ti accompagno – rispose lui alzandosi – Hai un'altra faccia – aggiunse – ti ha fatto bene stare sulla spiaggia. -

- Anche tu mi sembri diverso o forse ti guardo con altri occhi. -

- No, mi sento cambiato. Sai, stavo lì, guardavo il mare e mi sembrava di farne parte. Una sensazione di abbandono, di piacere, di appagamento come non provavo da anni.. Io ero il colore e la trasparenza, il movimento e la voce. Tutto come doveva essere al principio. Un'esperienza strana. Per tutta la vita ho rincorso feste e divertimenti e ne uscivo sempre insoddisfatto, come se avessi adempiuto a un dovere. Oggi , qui nel silenzio, davanti al mare mi sono sentito felice. Era come se tutte le impalcature ,che avevo costruito intorno a me, fossero cadute e ora mi sento più libero, più leggero, - concluse.

- Anch'io mi sono liberata, forse... E' come se avessi parlato con il mare. Certo mi ha insegnato qualcosa..-

- Allora abbiamo trovato un passatempo, che non costa niente e ci dà tanto. - disse Giovanni sorridendo.

- Io direi una scuola – rispose Maria – Ci voglio tornare. Ho tanto da imparare.

- Mi sa che in futuro ci vedremo spesso. - Disse Giovanni.

- Sì, finché c'è silenzio e solitudine io ci verrò. Vuoi dire che a cinquant'anni cominciamo a capire qualcosa della vita? - chiese Maria.

- Lo spero. - rispose Giovanni, mentre insieme andavano controvento verso un futuro migliore.

Ada BOTTINI

Rapallo, 27 Gennaio 2016

{jcomments on}

UN MATTINO L'INCANTO...

UN MATTINO L’INCANTO…

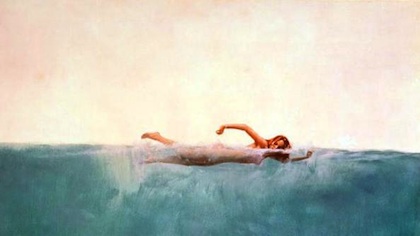

La piccola spiaggia è racchiusa da scogli. I pochi bagnanti silenziosi leggono il giornale o parlottano sottovoce, come i due ragazzi vicini a Giulia. Hanno le voci ancora sopite dal sonno.

Si sente solo il suono del mare, che varia in crescendo come sinfonia al passare di motobarche al largo, poi s’attenua e racconta l’inizio e la fine di tutto a chi la sa ascoltare.

La scena è così perfetta, compiuta, con i ciottoli rotondi in tutte le tonalità del grigio, il mare così limpido e cristallino da perdere colore in controluce, che Giulia ha un lieve tremito: il piccolo terremoto emotivo che l’assale durante l’attesa di un evento temuto.

“Se l’avvenimento negativo, sarà proporzionale alla bellezza del momento, potrebbe essere una catastrofe.” Pensa Giulia.

Poi sorride della sua premonizione come di un vizio esecrabile, ma ormai accettato. Si alza, avanza nel mare e subito è ripresa dall’incanto: ad ogni passo il mare le risponde con uno sciacquio di accettazione. Si questo è il suo ambiente, il luogo privilegiato d’incontro con la natura e con l’azzurro della vita.

“Ciao Marisa, sei in ritardo oggi. Vieni ti ho tenuto il posto” .

Qualche voce si alza nel silenzio, ma non disturba, tutto è vita intorno. Le tensioni si sciolgono, lei avanza fiduciosa e appagata nell’acqua.

Giulia nuota regolare, senza fatica verso lo scoglio, ora deserto. Tra qualche ora ospiterà le gambe irrequiete, le voci squillanti dei giovani, che si tuffano dalla sua sommità nel profondo ai suoi piedi.

Il mare è verde alla base dello scoglio, verde smeraldo purissimo, senza opacità, senza macchie.

“Ecco, questo smeraldo introvabile adesso è tutto mio, anzi vi sono immersa, inclusa, come un moscerino nell’ambra”.

Pensa Giulia appagata. Il senso di appartenenza alla natura è perfetto. Ora nuota col sole alle spalle verso riva, l’acqua cambia colore: lo smeraldo si muta in acquamarina, altrettanto pura e trasparente.

Lei guarda il suo corpo nell’acqua: spariti i difetti, i segni del tempo, si sente soda, liscia, ben modellata. Sa che è un’illusione, ma se la gode. E’ troppo bello, la levità del peso, la fluidità delle forme. Ritorna al largo per un’altra nuotata, grata a Dio e all’universo per il dono del mare e della vita. Ora nuota a dorso per ritornare. Ampie bracciate, profondi respiri.

L'attacco

Un colpo, una strisciata rapida e violenta la sollevano dall’acqua. Un bruciore intenso, il panico. Com’è rapido il pensiero! La scrittura lo snatura. Per un attimo, solo per un attimo Giulia pensa di aver urtato uno scoglio. Immediatamente dopo intuisce la verità.

Lo squalo. L’incontro temuto, altamente improbabile, è avvenuto. Ripiomba in acqua terrorizzata. La bestia, il male, l’altra faccia della natura. La memoria antica le blocca il respiro, le scompone i movimenti, tutta l’energia si incanala in un urlo, senza parole, come all’inizio dei tempi. Il dolore alla schiena è forte, ma meno potente dello scompiglio che sente dentro di sé. Fuori un’abrasione, dentro uno squarcio.

"No, il sangue nel mare, no!“

Il pensiero lentamente si ricompone, i movimenti si finalizzano alla salvezza. Il silenzio è frantumato, Giulia sente la gente urlare sulla spiaggia, ordini, parole sconnesse, qualcuno l’afferra per le mani, la tira fuori dall’acqua.

Il pesce intanto disorientato prosegue la sua corsa, urta il pedalò, azzanna la boa dei bagni vicini, si inabissa, riemerge, la pinna enorme, veloce a fendere l’acqua, capovolge un windsurf e sparisce. Il mare si è richiuso sopra di lui a proteggerlo.

Tutto apparirebbe perfetto, idilliaco come prima, se non fosse per la gente. Ognuno parla, racconta aggiunge, piange, telefona, organizza.

L’urlo della sirena dell’ambulanza prontamente accorsa comunica a Giulia che il peggio è passato. Tra poco sarà soccorsa, curata, guarita. E’ tornata all’oggi, all’efficienza e alla complessità della nostra società. Le era piaciuto quell’inizio di mattina così semplice, quasi primitivo. Poi l’incontro e la deflagrazione della paura. Paura dello squalo, paura di sé. Un’esplosione di debolezza e di aggressività. Ah se avesse potuto avrebbe distrutto lo scoglio, lo smeraldo, lo squalo, quello che le piaceva e quello che detestava. Senza distinzioni.

“Ecco, attenti. Fate largo per favore. Ora signora la sistemiamo a pancia in giù. Un telo sterile per favore, per ricoprire la schiena. Che disastro! Perde sangue, Svelti. C’è un’abrasione ampia e un taglio profondo”.

Giulia vorrebbe piangere, ma non le viene, non ci riesce mai. Anzi le scappa un sorrisino amaro. La schiena, l’unica parte intatta del suo corpo. Anche quella ora sarà segnata, ferita dalla vita, dal destino, dalla sfortuna. Sfortuna, una parola che non esiste nel vocabolario dei vincenti. Un’altra categoria, non la sua. Lei ci ha provato: pensiero positivo, terapie alternative, gocce di Bach. Ha indossato la maschera dell’ottimismo, la bocca atteggiata al sorriso, gli occhi illuminati da speranze inconfessabili, ma ogni volta la vita, con un soffio di maestrale, fa volare il suo castello di carta, le lievi strutture che la sostengono e lei ricade pesantemente nella sua realtà. La salute è un sogno, il benessere un’utopia.

Sono già arrivati all’Ospedale. Il dottore del Pronto Soccorso ha un’aria sfatta, preoccupata. Deve aver affrontato qualche caso difficile. Giulia lo conosce da tanti anni. E’ contenta che ci sia lui: sa che farà del suo meglio.

“Signora, ancora lei. Cosa è successo, questa volta ?”

“Uno squalo!”

“Uno squalo?”

“Dottore, non mi dica anche lei che sono stata fortunata. Che poteva andarmi peggio. Che potevo lasciarci la pelle. Sono stufa, arcistufa di queste fortune. Le lascio volentieri ad altri. Sembra che il mio destino sia di incontrare il male, conoscerlo, soffrirlo anima e corpo e poi sfuggirgli. E’ così con le malattie, con gli incidenti. Ma fino a quando? Non ne posso più”.

Mentre Giulia si sfoga il dottore lenisce il dolore, disinfetta, medica.

“Direi di non cucire qui. Abbiamo un cerotto oggi che rimargina bene. Resterà un segno come di un graffio. Ora stia un attimo ferma e zitta, poi mi racconta tutto per filo e per segno!”

Qualcuno bussa alla porta dell’ambulatorio, l’infermiera socchiude, la porta si spalanca di colpo, un flash acceca il medico e fa sobbalzare Giulia, che incominciava a calmarsi sotto l’effetto del sedativo.

“Fuori, bastardo!”

Urla il dottore. Poi rivolto alle infermiere:

“Prendetegli quella macchina!” Mentre il fotografo si allontana di corsa.

“Non è proprio nel suo stile, uscire così fuori di sé”.

Pensa Giulia. Deve essere stata una giornata davvero difficile per lui.

La voglia di interessarsi degli altri, di condividere riafferra Giulia, che si stava abbandonando al torpore.

“Che cosa le è capitato dottore, oggi? Non è lei “.

“A me niente, signora, soltanto il mio lavoro. A lei piuttosto è successo qualcosa di poco piacevole ed io sono qui per proteggerla. Vorrei che si abbandonasse adesso all’effetto dei farmaci. E’ sotto choc. Ha bisogno di riposo. Mi fanno infuriare quelle sottospecie di cronisti. C’è sempre qualche iena fuori del Pronto Soccorso. Appena arriva un ferito lo assalgono. Se potessero gli toglierebbero anche i vestiti, le medicazioni. Se ti opponi sbraitano che violi il diritto di cronaca. Che perversione! Loro e i fruitori della loro spazzatura”.

La voce del dottore ha sempre avuto l’effetto di calmarla. Qualsiasi cosa dica: “Fosfatasi alcalina?” E lei, senza neppure conoscere il significato delle parole, si sente accolta, protetta. Deve essere una questione di tono e di accento. Anche stavolta lo squalo è lontano… il sonno vicino… Lasciati andare Giulia. Domani riprenderai a combattere.

Ada BOTTINI

Rapallo, 26 dicembre 2015

Il MECCANISMO ASTRONOMICO di ANTIKYTHERA

IL MECCANISMO ASTRONOMICO DI ANTIKYTHERA

Una specie di computer di duemila anni fa.

La storia dell’Astronomia, ma non solo quella disciplina scientifica, deve molto ad un pescatore di spugne per il ritrovamento di “un oggetto misterioso”: noto come il MECCANISMO ASTONOMICO DI ANTICITERA (Antikythera).

IL RITROVAMENTO

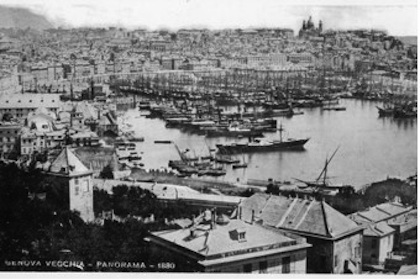

In questa baia dell’isola di Antikythera, fotografia del 1903, fu ritrovato un relitto destinato a passare alla storia in seguito al ritrovamento di un reperto a dir poco misterioso.

Resti del Calcolatore (meccanismo-computer-orologio/calcolatore astron-strumento indefinito... di Antikythera) conservati al Museo Archeologico Nazionale di Atene

L'isoletta di Antikythera (Άντικύθηρα) fra il mare Egeo e il mare Jonio, e il probabile percorso della nave prima del naufragio

Era il giovedì di Pasqua del 1900, quando alcuni pescatori di spugne, per ripararsi da una burrasca si ripararono dietro l’isola di Anticitera, a poca distanza da Creta. Nell’attesa del tempo buono fecero delle immersioni e con grande sorpresa trovarono i resti di una nave romana coperta da alghe ed incrostazioni che era naufragata almeno duemila anni prima a causa di una tempesta. Pochi mesi dopo, il Governo greco organizzò una spedizione archeologica e alcuni sub specializzati s’immersero sul relitto riportando in superficie un patrimonio imponente di statue di rame e bronzo, oggetti lussuosi, manufatti tra cui un oggetto molto misterioso, un blocchetto di bronzo incrostato e corroso da duemila anni di vita subacquea. Quell’eccezionale strumento composto da ruote dentellate ed ingranaggi che lo facevano assomigliare ad un orologio ante litteram ben presto finì nelle mani di Spyridon Stais, ex Ministro della Cultura che ebbe subito l’intuizione che quell’assurdo blocco metallico potesse rappresentare uno strumento di assoluto valore, benché totalmente sconosciuto. Oltre al carico prezioso rinvenuto all’interno del relitto nella prima compagna del 1900/1901, Jacques Cousteau nel 1976 ritrovò ceramiche, anfore, statue di bronzo, 36 monete d’argento e molte di bronzo, per cui fu relativamente facile datare il periodo del naufragio trattandosi del conio di monete conosciute di Pergamo ed Efeso.

Il ritrovamento del lungo elenco di oltre 380 manufatti di sculture, monete, gioielli e ceramiche sono stati rinvenuti nella stiva delle nave colata a picco. Il relitto risale probabilmente all’80 a.C. ma il suo carico destinato a Roma era ancora più antico, forse del III-II sec a.C. e di provenienza ellenica. Le monete ritrovate indicano che la nave era partita dall’Asia Minore.

Le parole incise su l’oggetto misterioso sono scritte in greco, e da subito attirarono l’attenzione degli studiosi per la sua estesa mole di dati difficili da decifrare e da capire.

UNA GALEA ROMANA

All’epoca dell’ultimo viaggio della galea ritrovata, Roma aveva già conquistato parte della Grecia, compresa la città di Pergamo e l’isola di Rodi. La nave ritrovata aveva misure importanti per quel tempo e pochi erano i porti che potevano ospitarla: Delo, Efeso e Rodi. I reperti di anfore del I secolo a.C. (65-50 a.C.) corrispondono esattamente alle monete ritrovate, non solo, ma anche il fasciame, chiodi, ancore ed altri particolari nautici, indicano una lunghezza di 30 metri, il trasporto di un carico molto speciale, addirittura inusuale di opere d’arte, cristalli di lusso e vasi destinati ai mercati romani. Quindi é quasi certo che la nave fosse una galea romana proveniente dalle colonie greche, probabilmente Efeso o Kos con destinazione il porto di Ostia.

UNICUM

Nella storia dei ritrovamenti archeologici, il Meccanismo di Anticitera é un unicum. Gli esperti, nonostante sia passato oltre un secolo, non lo hanno ancora chiamato con il suo vero nome non essendo un astrolabio, un planetario e nemmeno uno strumento in grado di stabilire la posizione nautica di una nave. Si tratta di uno strumento sconosciuto, o meglio non ancora “inventato” dalla scienza moderna. L’impiego della TAC ha evidenziato i minutissimi e perfetti ingranaggi di cui è composto. La conclusione é che si tratti di un calcolatore astronomico, molto avanzato, il più antico di cui si abbia traccia. Gli archeologi concordano nell'affermare che in quel tempo non era possibile produrre apparecchiature di tale complessità cinematica. Del resto si è dovuto aspettare oltre 19 secoli per realizzare un primo esempio di rotismo epicicloidale o differenziale (vedi autoveicoli moderni), presente invece nel rotismo principale del Calcolatore di Antikythera. L’invenzione del rotismo differenziale è stata ufficialmente attribuita all'orologiaio francese Onésiphore Pecqueur (1792-1852), che lo brevettò nel 1828. Per il calcolo analitico, invece, ci si avvale della formula di Robert Willis, enunciata nel 1841 nel suo libro Principles of Mechanism.

Un GALILEO GALILEI, dal nome greco, era già stato sulla terra...

Il fatto più sbalorditivo del calcolatore astronomico pare sia il suo concetto base che si fonda sul principio eliocentrico e non geocentrico. Galileo, sostenitore del sistema eliocentrico, venne al mondo 2000 anni dopo e dovette soffrire parecchio per imporlo ai suoi contemporanei rischiando pure la vita...

Quindi si può affermare che a partire dall’età di Pericle (2500 anni fa) un team di grandi matematici, astronomi avevano già esposto principi e formule matematiche, ma anche teoremi di geometria piana e sferica che avevano anticipato la rivoluzione industriale a cui fa riferimento la nostra civiltà. Aristarco di Samo (310-250 a.C.) sbagliandosi di poco, aveva calcolato la distanza trigonometrica tra la terra e la luna non pensando certamente che la terra fosse piatta.... e per quel che riguarda il moto dei pianeti attorno al Sole, venne sviluppata una teoria eliocentrica che, a quanto sembra, anche altri scienziati come Archimede avevano ben capito il relativo modello teorico.

La seconda incredibile scoperta del meccanismo:

LE ECLISSI

A cosa serviva? Nel 2000 fu nominato un team di specialisti: archeologi, e matematici capitanato dall’astronomo e matematico Tony Freeth con il compito di scoprire a cosa servisse quell’oggetto misterioso.

Non si sa esattamente, ma alcuni input sono emersi da “scritte” ancora leggibili. L’apparato mostrava l’orbita dei cinque pianeti conosciuti e visibili ad occhio nudo duemila anni fa, ma indicava anche l’orbita di Marte, Mercurio e delle costellazioni zodiacali. Nel suo movimento meccanico palesava le fasi lunari, ma era anche un calendario di 365 giorni secondo il calcolo egizio. Registrava anche gli anni bisestili e sapeva calcolare i movimenti della Luna rispetto al Sole e alla Terra. Il Meccanismo di Anticitera poteva prevedere, senza errori, tutte le eclissi. Infine “informava”, fatto importante per l’epoca, le date dei Giochi Panellenici (Olimpiadi).

Chi fu l’autore del computer ante litteram di ventun secoli fa?

Storici, astronomi, archeologi ed esperti di storia della navigazione, non si trovano tuttora d’accordo sul nome dell’inventore. Alla scienza attuale mancano parecchi passaggi che si sono persi tra le pieghe della storia... C'è, infatti, chi sostiene che tale livello di raffinatezza e precisione non è compatibile con le conoscenze di allora; al contrario c'è invece chi sostiene che è possibile - se non addirittura certo - che i Greci avessero tali conoscenze. Spesso ci si dimentica, infatti, che la civiltà greca in quel periodo non era quella del periodo classico o di Pericle, comunemente immaginata, in cui primeggiavano le scuole artistiche, umanistiche e filosofiche. Dopo le conquiste di Alessandro Magno, che aveva fuso insieme le più antiche civiltà orientali con quella greca, quest’ultima si era evoluta nella ben diversa civiltà ellenistica in cui le nozioni scientifiche erano estremamente sviluppate. In particolare lo erano molto più di quelle dei Romani, che riuscirono a prevalere sul piano militare e del diritto civile ma non in campo scientifico.

Interessante ci pare la seguente considerazione che riportiamo: “A partire dal III sec. a.C, grazie agli studi di Apollonio di Perga ed Ipparco di Nicea, le conoscenze del mondo ellenico in campo astronomico erano molto approfondite ed era possibile trasformarle concretamente in un complesso strumento che rappresentasse i movimenti celesti. La personalità più adatta sembra essere quella di Poseidonio di Rodi, un vero genio universale esperto di geografia, filosofia, letteratura, matematica, astronomia… Operava proprio nelle isole Ionie, vicino a dove è stato recuperato il relitto. A smontare questa tesi, però, due elementi: la totale mancanza di qualsivoglia riferimento a questa sua presunta scoperta nei testi antichi e soprattutto la lingua utilizzata per le iscrizioni trovate sull’oggetto. Le scritte sono infatti in dialetto corinzio, diverso da quello parlato a Rodi”.

Dalla teoria alla pratica

Un altro punto ancora da chiarire è come sia stato possibile costruire il Meccanismo di Anticitera. Infatti, é possibile passare dall’idea scientifica al disegno sulla carta di questo computer dell’antichità, ma rimane molto difficile capire come gli artigiani dell’epoca abbiano potuto realizzarlo. Il mistero continua e chi volesse contribuire alla sua identificazione può visitare il Museo della Scienza di Atene dove é possibile osservare il reperto e la sua interessante ricostruzione.

Com’era fatto?

“La strumentazione era in bronzo ed era composta da rotelle, molle e altri parti meccaniche di dimensioni anche molto piccole, dalle dentellature millimetriche, eppure tagliate in modo precisissimo per garantire il perfetto funzionamento dei complessi ingranaggi. Un problema non trascurabile, con il quale ha dovuto anche fare i conti una nota fabbrica di orologi che ha voluto riprodurre, con la tecnica moderna, questa meraviglia del passato.

Per prima cosa, gli orologiai dei nostri tempi hanno rinunciato al bronzo, preferendo l’acciaio. Volendo ridurre le dimensioni, per trasformarlo in modello da polso, hanno poi dovuto utilizzare il laser, per preparare le singole componenti. Sono così riusciti a realizzare un orologio che riproduce 10 delle funzioni del meccanismo recuperato dai fondali. Ne sono state fatte solo quattro copie: una verrà consegnata al Museo ateniese che lo ha esposto insieme all’originale”.

La Mostra in programma

Al centro dell’esposizione, aperta a tutti, c’é proprio il calcolatore astronomico di Ancitera, da molti considerato “un oggetto fuori dal suo tempo”, che non avrebbe mai dovuto esistere, un vero e proprio anacronismo di difficile interpretazione.

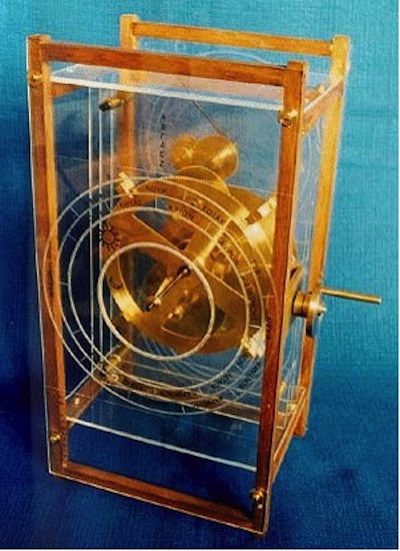

Calcolatore astronomico di Antikythera

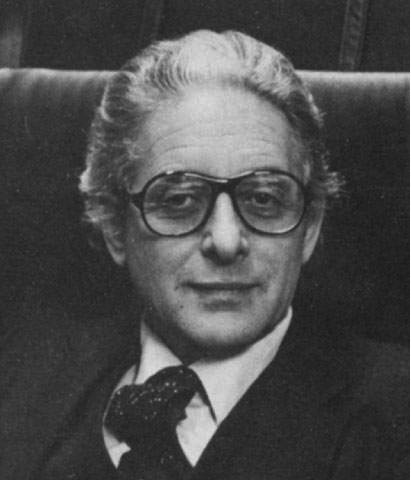

(Ricostruzione di De Solla Price, 1974) Il blocchetto e’ grande piu’ o meno come un libro, e’ interamente di rame e, come visibile anche dalle foto che seguono, presenta una serie di ruote dentate a formare una sorta di meccanismo meccanico. Apparentemente non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che i reperti sono stati datati intorno al I secolo avanti Cristo.

Derek J. Solla Price

Riepilogando, il “meccanismo di Anticitera” fu trovato nel 1901 da alcuni pescatori di spugne, a bordo di una nave romana affondata, ma solo nel 1951 si è cominciato a capire come funzionava. Derek J. De Solla Price ci ha messo 20 anni (1950-70) per poterlo riprodurre, e comprenderne funzionamento e utilità.

La “macchina di Anticitera” è un orologio astronomico molto preciso in grado di prevedere le date e le posizioni del Sole e della Luna e dei cinque pianeti allora conosciuti (perché visibili ad occhio nudo) e di collegarle anche ad avvenimenti periodici, come le Olimpiadi e le eclissi. Lo scorrere del tempo era ottenuto ruotando manualmente una manovella che sporgeva dalla faccia anteriore.

Adesso che se ne è ritrovato uno e che si è constatata la sua utilità, ci si chiede come mai non se ne trovino degli altri, come mai non se ne siano fabbricati in serie e magari portati a bordo di tutte le navi. Forse era proprio un “oggetto unico”, inviato a Roma a far mostra di sé come bottino di guerra e mai giuntovi in seguito al naufragio. Del resto è noto (ne parlano gli storici Plutarco, Tito Livio e Cicerone) come anche Archimede abbia fabbricato un Planetario sferico, oltre 200 anni prima di Cristo, mai più ritrovato nella sua interezza, ma a cui si ipotizza appartenesse una ruota dentata, molto ben rifinita, rinvenuta ad Olbia nel 1998. Chi si interessa di queste cose non può che dispiacersi di non poter ammirare il prodotto di un simile cervello.... In fisica e matematica, nel mondo occidentale, dopo quei greci, se ne è saputo di più solo con Newton e Pascal, nel 1600, con la scoperta del calcolo infinitesimale e la teoria della gravità.

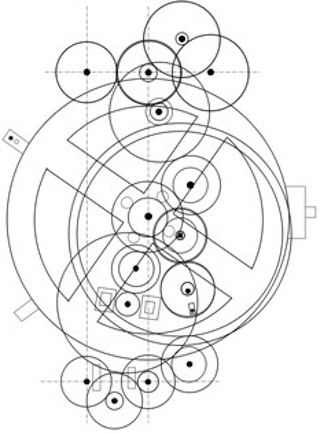

Ricostruzione grafica del meccanismo di Anticitera. Studiando il meccanismo, gli esperti capirono subito che ciò che rimaneva era solo una minima parte del complesso originario. Sulle varie ruote sono presenti moltissime iscrizioni diverse e gli ingranaggi sono montati in contatto tra loro proprio per trasferire il moto da uno all’altro.

• l meccanismo misurava 18x15 cm. Prevedeva il moto della luna lungo lo zodiaco (tenendo conto dell'orbita ellittica del satellite), i movimenti del sole, le fasi lunari e le eclissi, sia solari che lunari. In tutto aveva 37 ingranaggi, tra ruote dentate, perni e lancette (7 sono andati perduti).

• Si trattava di un complesso planetario, mosso da vari ingranaggi a ruote dentate, che serviva per calcolare il sorgere del sole, le fasi lunari, i movimenti dei cinque pianeti allora conosciuti, gli equinozi, i mesi e i giorni della settimana. La funzione di alcuni quadranti non è stata ancora ben chiarita. Per farlo funzionare bastava girare una piccola manovella.

• Con pochissime modifiche avrebbe potuto funzionare come un calcolatore matematico. Infatti, la sua logica di funzionamento, che era di molto superiore a quella degli orologi automatici ad acqua di quel tempo, sarà la stessa dei calcolatori meccanici che verranno costruiti prima di quelli elettronici.

• Nel 1902, nel relitto di una nave, rinvenuto presso l'isola di Anticitera, tra il Peloponneso e Creta, furono trovati dei frammenti di rame fortemente corrosi, che apparivano i resti di un congegno di orologeria con complicati ingranaggi. Il meccanismo risale alla prima metà del I sec. a.C., ma il congegno apparve talmente diverso da qualsiasi oggetto noto risalente all'antichità classica, che alcuni studiosi sostennero che dovesse trattarsi di un moderno orologio, affondato casualmente nel luogo del relitto.

• Le iscrizioni sui frammenti, leggibili solo in parte, mostrano come il congegno riguardasse i moti del Sole e della Luna. Secondo la ricostruzione di Price, il meccanismo costituiva una sorta di calendario perpetuo, che permetteva di calcolare le fasi della Luna, passate e future. A questo scopo, un complesso ingranaggio trasferiva il movimento da una ruota, che rappresentava il ciclo solare, a un'altra che indicava le rivoluzioni siderali della Luna, secondo il rapporto di 254 rivoluzioni siderali della Luna ogni 19 anni solari.

• Dal punto di vista tecnologico, sono due le caratteristiche salienti del meccanismo. La prima è la complessità degli ingranaggi, che producono il rapporto desiderato, 254:19, con l'impiego di una ventina di ruote dentate. E' questa complessità che fa classificare l'oggetto tra i "lavori di orologeria". La seconda caratteristica è la più notevole ed è la presenza di un differenziale, cioè di un meccanismo che permette di ottenere una rotazione di velocità pari alla somma o alla differenza di due rotazioni date. La funzione del differenziale era quella di mostrare, oltre ai mesi lunari siderali, le lunazioni, ottenute sottraendo il moto solare al moto lunare siderale.

• Price arriva alla conclusione che la presenza di questo singolo oggetto di alta tecnologia è sufficiente per modificare le nostre idee sulla civiltà classica e smentire definitivamente i luoghi comuni sul disprezzo dei Greci per la tecnologia e sull'insuperabile solco che l'istituzione della schiavitù avrebbe creato tra la teoria e le scienze sperimentali ed applicative.

Album Fotografico

Modello del Calcolatore di Antikythera realizzato da John Gleave (fronte e retro) (Riporta i movimenti del Sole e della Luna, sulla base degli studi di Derek De Solla Price)

Carlo GATTI

Rapallo, 26 Agosto 2015

Si ringrazia:

- PSICOSI 2012 – Le risposte della scienza

- IL CALCOLATORE DI ANTIKYTERA - IL PLANETARIO DI ARCHIMEDE RITROVATO

Giovanni Pastore, Italy

UNA NOTTE INSONNE A CALA FRONTONE - PONZA

UNA NOTTE INSONNE A CALA FRONTONE - PONZA

Cala Frontone

Cala Frontone

Mi tolgo la maschera e mi rivolgo meravigliata a mio marito.

Chiaia di Luna vista dal largo

Nuotando dalla spiaggia di Chiaia di Luna sino alla nostra barca ho guardato le ancore dei vari natanti ormeggiati, saranno state più di quindici. Ebbene una sola era sparita nella sabbia, tutte le altre erano solo appoggiate sul fondo. Qualcuna, forse, trascinata dalla barca avrebbe potuto prendere se il vento fosse rinforzato. Le altre, sicuramente erano destinate ad essere portate a spasso dalle loro imbarcazioni creando disagi e magari anche danni a chi è ormeggiato nelle vicinanze.

Marinella al timone

Rinaldo "Dado" lo skipper

‘Quale era l’unica che aveva ormeggiato da manuale?’ Domanda Rinaldo mentre recupera una spatola per andare a ripulire l’elica della nostra barca a vela dai serpulidi.

‘Girati, vedi dietro di noi quella in legno bianca e azzurra, certamente di un pescatore? La sua è la sola ancora che non si vede. È sparita, inghiottita dalla sabbia.’

Ma quella è gente del mestiere, che sa il fatto suo! Possibile che tanti diportisti siano così sprovveduti e impreparati? Finisci per trovarteli addosso al primo rinforzo di vento!

‘In ogni caso non dobbiamo toglierci nessuna trave dai nostri occhi, perché, prima di fare il bagno abbiamo controllato e sappiamo che la nostra Rocna è affondata sparendo del tutto alla vista.’ E Rinaldo si immerge in queste acque cristalline di Ponza per ripulire l’elica.

Ma che sia stato un sesto senso il mio? Perché, neanche a farlo apposta, la notte seguente… Ma andiamo con ordine. Verso sera torniamo alla nostra barca nella cala Frontone carichi di acquisti effettuati a Ponza. Col tender, per arrivare in quella grande rada, dal porto, si può attraversare uno stretto, intrigante passaggio tra alcune rocce di piccole dimensioni, ma alte appuntite, e un isolotto massiccio e rotondo, con una villa bianca sulla sua sommità. Tutto fa spettacolo, in queste isole. A cala Frontone avevamo ormeggiato presto, alle quattro, per poterlo fare in tranquillità. Le barche erano ancora disseminate nelle scenografiche baie di Ponza. Tutte le Pontine, a dire il vero, hanno una loro personalità assolutamente singolare. Le rocce, a picco e scoscese, creano panorami scenografici del tutto particolari. Ti aggrediscono per le dimensioni e per i colori che variano dal bianco candido al rosso ferroso passando per macchie di giallo intenso e di verde, dovuto a un po’ di vegetazione, disseminata qua e là. Da vedere, insomma, da fotografare, da ricordare!

Ma tornando a cala Frontone, la baia era comoda per raggiungere via mare i negozi e ci sentivamo anche a posto e tranquilli, dopo aver chiamato la Capitaneria per esser certi della regolarità dell’ormeggio. Rinaldo aveva sentito qualche voce che parlava di divieti. Meglio accertarsene, dunque. Ci eravamo anche affrettati a rientrare in barca perché si sentiva brontolare un temporale in lontananza. Del resto erano previsti, quindi dovevano arrivare.

Mentre Rinaldo mi passa dal tender i sacchetti della spesa, ci guardiamo in faccia con un sospiro di contrarietà. Eccolo il guastafeste. Mentre eravamo a Ponza si è messo troppo vicino a Vizcaya con quel suo mega yacht. Non abbiamo voglia di litigare. Perché finisce sempre così, quando chiedi a qualcuno di ormeggiarsi più lontano da te. Che il tempo non sia troppo inclemente, allora. Anche se c’è poco da sperare, visti i meteo.

E infatti non vado a dormire quando Dado mi dice buonanotte. Preferisco leggere ancora un po’, non mi sento tranquilla. Onda e vento sono un po’ rinforzati in questa cala gremita all’inverosimile di barche. D'altronde è il nove di agosto e c’è Ponza città vicina e la discoteca sulla spiaggia davanti a noi. Gran file di lumini un po’ cimiteriali, in verità, ti segnalano la sua presenza e ti invitano ad andarci. E anche con successo, a quanto pare, perché è tutto un via vai di gommoni in funzione di taxi che portano e prendono gente da tutta la cala e sfrecciano come dei pazzi tra le barche di giorno e di notte a una velocità inimmaginabile. Disgraziati incoscienti. Ci sono anche dei piccoli traghetti che accompagnano turisti in spiaggia o li recuperano alla frequenza di uno ogni due minuti. Anche questi procedono sparati a tutto gas senza alcun rispetto per le barche ormeggiate che si agitano in tutte le direzioni per le onde causate da questa corsa sfrenata per la rada. A volte arrivano addirittura appaiati. Non c’è un bagnante che osi allontanarsi dalla sua barca per nuotare verso la spiaggia. E se qualcuno arrivando non nota subito questo via vai piratesco, mal gliene incoglie di certo!!! Il mare è tutto loro, da navigare e agitare allo spasimo. Per salire in gommone abbiamo dovuto sfruttare i due minuti tra un passaggio e un altro aspettando che si calmassero le onde della loro corsa. Rischiavamo di finire in mare.

Il bello è che lo sfrecciare notturno dei gommoni continua anche se mare e vento hanno notevolmente rinforzato. Ora si balla anche per ragioni naturali. E, guarda caso, le ancore cominciano a non tenere, vedo le luci di imbarcazioni che qua e là si ammassano, si sente protestare e inveire, nuove luci di via vengono accese… Ma la nostra amatissima Rocna che prende anche sui fondali con alghe, tiene. L’abbiamo vista, anzi non l’abbiamo più vista, se l’è mangiata la sabbia quando abbiamo ormeggiato. Invece sento imprecare sulla barca a vela dietro di noi. Si devono spostare anche se non sono loro che arano ma i vicini arrivati dopo! Vanno a mettersi di fianco alla nostra, secondo me troppo vicino. Prevedo noie future se le barche dovessero ruotare. Per il momento, però, la situazione non mi sembra poi così tragica. È l’una, proverò a dormire.

Mi sveglia un gran sobbalzo con forte sbandamento della barca. Mi spavento. Terranno le ancore di chi ci sta intorno? Meglio verificare. Amara sorpresa. Anzi, meglio, tragica! Lo yacht che era troppo vicino a noi protende un angolo di poppa verso la nostra fiancata nella parte di prua. Quasi la raggiunge. Dall’altro lato la barca a vela sta arando e pare proprio volersi accostare alla nostra poppa con la sua fiancata. Ecco qua! Le ancore non tengono appena mare e vento si muovono un po’ di più!

‘Rinaldo, Rinaldo, vieni fuori!’ Imploro.

Fortuna, si sveglia al volo e arriva. ‘Ma sono in due che ci vengono addosso.’

‘Infatti!’ Gli metto in mano il pallone che avevo appena slegato e ne prendo un altro per me. Uno a prua e l’altra a poppa seguendo i movimenti dei due natanti agitati dalle onde e spinti dal vento. Da un capo all’altro della barca continuiamo a raccomandarci a gran voce, a vicenda di tenerci ben saldi, perché è difficile reggersi in piedi con quelle condizioni di mare!

L’incredibile è che gli occupanti delle due barche non muovono un dito, pare che la cosa proprio non li riguardi! Vedendo assoluta inattività, mi rivolgo gridando al motoryacht, ormai vicinissimo a noi: ‘Voi tutto bene?’

‘Tutto a posto.’ Mi rispondono, ma a parte queste tre parole, tutto resta immobile e tace alla grande.

Continuo a lasciar da solo Rinaldo a prua perché vedo che a poppa la vela sta per andare contro il motore del tender. Che se ne vadano, non vedono che stanno arando e tra poco ci verranno contro? Tentano di tergiversare parlando di barche che ruotano per il vento che cambia… Che cambi o non cambi, la realtà è che ci sono addosso e tra poco ci causeranno dei danni. Meno male, dopo un po’ di insistenza da parte mia mettono in moto e cominciano a recuperare catena. Cambiano ormeggio finalmente.

Il grosso yacht, invece, è inamovibile. Ora asseriscono di avere il motore che non parte. Come, fino a poco prima tutto bene…

Rinaldo si arrabbia: ‘È una storia vecchia e falsa quanto mai , siete degli scorretti… che problema avete che prima non risultava… Siete arrivati ore dopo noi e adesso che ci siete addosso non volete andarvene… ‘

Partono insulti e ingiurie al nostro indirizzo. Abbiamo capito con che gente squallida abbiamo a che fare. La prepotenza ha la meglio, porgo le chiavi della barca a Rinaldo che me le chiede e riusciamo a recuperare i primi metri di ancora allontanandoci dagli energumeni che erano ormai a pochi centimetri da Vizcaya! E nessuno di loro ha mosso un dito! Apatia e disinteresse totali. Neanche non fosse la loro, la barca che avrebbe potuto danneggiarsi.

Tramonto a Ponza

Siamo in movimento alle tre di notte. Non si vede quasi niente anche se continuo a illuminare con la torcia in cerchio i possibili ostacoli che ci circondano. E intanto recito tutto il repertorio che conosco di insulti in romanesco. Già, perché siamo in provincia di Latina.

Ci consultiamo su un’area di mare libero che ci sembra sufficientemente ampia per l’ormeggio. Giù venti metri su sei di fondo. Retro marcia… l’ancora si infila subito nella sabbia, la catena è in tiro ed è stabilissima.. Altri dieci e spegni tutto che andiamo a dormire. Rinaldo, però, ha un’idea. E se ci facessimo un piccolo tuffo anti stress… Accetto ben volentieri. Mi passa ogni rabbia. In fin dei conti sono debitrice di un bagno a quegli… Lasciamo perdere i titoli e godiamoci i trenta gradi dell’acqua, sia pur agitata quanto vuoi. Occasioni così capitano di rado.

Un ultimo giro di torcia sulle barche intorno. È forse troppo vicina quella dietro, un po’ fianco? Di notte le distanze cambiano… Mah! In ogni caso l’alta parete rocciosa è a debita distanza. ‘Hai visto, però, che una parte aggetta, sembra staccata?’ Rinaldo verifica. Va bene così. Poi che fortuna… un gommone scarica quelli della barca di dietro che partono immediatamente. Molto bene, possiamo dormire tranquilli, adesso.

Ma mio marito mi sveglia e mi sembra sia ancora un po’ presto. Con un occhio vedo che sono le sei.

‘Meglio che ci muoviamo subito, guarda fuori!’

Orrore! La parete rocciosa a debita distanza aveva forse una fetta staccata come ci era sembrato? Altro che fetta! A pochi metri dalla nostra poppa troneggia un alto scoglio roccioso del tutto indipendente dalla parete che gli sta dietro. E un bel vento da Est ci tiene giusto nella sua direzione. Ecco perché quel motoscafo se ne era andato di gran fretta. Tornati a bordo, hanno visto che il vento era ruotato e che il pericolo incombeva... Grazie tante, eravamo nel pozzetto, ci avevano visto, potevano ben suggerirci di spostarci… come noi sicuramente avremmo fatto!

Chiaia di Luna

Dado va all’ancora, siamo pronti ad affrontare mare e vento per raggiungere Chiaia di Luna che è protetta da questo Est. È una delle cale più belle che io abbia visto, con pareti altissime perpendicolari, poste a semi cerchio, nelle quali domina il colore bianco. Sembra l’abbozzo di un anfiteatro. Ma per il momento questo è un particolare del tutto accessorio… quel che conta è toglierci di là!

‘La nostra ancora è venuta fuori a fatica dalla sabbia, come prima, del resto!’ Grida Rinaldo da prua.

Già, almeno dove c’è un fondo che è un buon tenitore come questo, con fondali per di più bassi, i naviganti da diporto non potrebbero sforzarsi di verificare che le loro ancore abbiano preso? Se non altro quando il meteo avvisa circa possibili rinforzi di vento!

P S E meno male che il giorno dopo questo Est un bel momento è passato a Ovest, durante un groppo temporalesco. Mentre sto scrivendo, infatti, Rinaldo ha scoperto che a poppa non abbiamo più il tender con il motore!. La cima si è spezzata. Visto che ora il vento tira a terra dovrebbe trovarlo in spiaggia. Solo una mezz’ora fa sarebbe sparito spinto al largo… Proprio ora si è tuffato a nuoto alla ricerca sotto un fitto scroscio. Siamo certi di avere un’ottima ancora, ma è meglio che… verifichiamo lo stato delle nostre cime!

Marinella GAGLIARDI

Rapallo, 19 Agosto 2015

W.TURNER - J.CONSTABLE, Pittori di Marina

William TURNER - John CONSTABLE

PITTORI DI MARINA

A partire dall’era Cristiana, le arti figurative si erano espresse prevalentemente sul piano religioso. In Italia nuovi orizzonti si aprirono con il Rinascimento e nel Nord Europa con la Riforma protestante e, soprattutto, con l’affermarsi della borghesia mercantile che incise e produsse molti cambiamenti di pensiero e moderne aspirazioni estetiche. Nuove fonti d’ispirazione artistica divennero il paesaggio, la natura morta, il ritratto e le innovative pitture legate al mondo del mare in tutte le sue attività. In particolare, questi ultimi dipinti traevano ispirazione dalle scogliere, dai porti, dalle tempeste e dai grandi vascelli che trasportavano mercanzie in tutti mari del mondo. La “pittura del mare” ebbe quindi la sua origine ed anche il suo successo, nei Paesi a grande tradizione marinara. In Olanda con i due Van de Velde, padre e figlio, e Abraham Storck nel 1600; in Inghilterra, tra ‘700 e ‘800 con Nicholas Pocock, John Higgings, Clarkson Stanfield, Georges Chambers, e naturalmente i più noti: William Turner e John Constable. In Francia troviamo i dipinti di Claude Gillé, di Claude Vernet e successivamente della famiglia Roux, Ange Joseph Antoine, Mathieu Antoine, Frederic e Francois Geoffroi. In Spagna ricordiamo Juan de Toledo e in Germania Claus Bergen J.Holst.

La “rappresentazione del mare” in Italia apparve intorno al XVI secolo con i grandi pittori veneti: Vittore Carpaccio e i vedutisti Canaletto e Guardi che misero in primo piano gondole, barche e velieri di ottima fattura. Nell’800 presero vigore le scuole liguri e campane in sintonia con la crescita delle loro flotte, e nacquero i “ritrattisti di navi” che anticiparono con i loro dettagliati dipinti quel ruolo che da lì a poco sarà esercitato dalla macchina fotografica. Ricordiamo Gian Gianni, i fratelli De Simone, Domenico Gavarrone, Angelo Arpe, Giovanni e Luigi Roberto dei quali sono ricche le pinacoteche e i Santuari di Liguria. Citiamo ancora i triestini Antonio e Vincenzo Luzzo e i livornesi Luigi e Michele Renault. Verso la metà dell’800 questo genere di pittura navale prese un nuovo slancio sulla scia dei famosi Clippers, delle nascenti navi a vapore e del mondo dei Yachts. Non rimasero escluse da questa carrellata marinaresca le navi militari, le cui imprese furono magistralmente dipinte da Agostino Fossati e Rudolf Claudus. Questi due celebri pittori sono presenti nei Musei e nei palazzi delle Istituzioni pubbliche in Italia e all’estero. Tra i pittori figurativi dei nostri giorni, alcuni dei più conosciuti ed apprezzati sono gli inglesi Louis Dodd e Tim Thompson, i francesi Albert Brenet e Roger Chapelet, e gli italiani Renzo Pauletta, Marco Locci, Marc Sardelli, Aurelio Raimondi, Silvio Gasparotti e Lorenzo Mariotti, Mark Sardelli, Allan O'Mill, Alfredo Acciari e Amleto Fiore. Infine altri artisti moderni dedicano il loro impegno creativo ad illustrare l'attività nautica e la simbologia del mare Gildo Becherini, Gianni Bruni, Antonio Cremonese, Pino Criminelli e Sabina Iacobucci. E' un genere d'arte con eccellente produzione e che consente ancora di essere acquistata a prezzi contenuti.

William TURNER

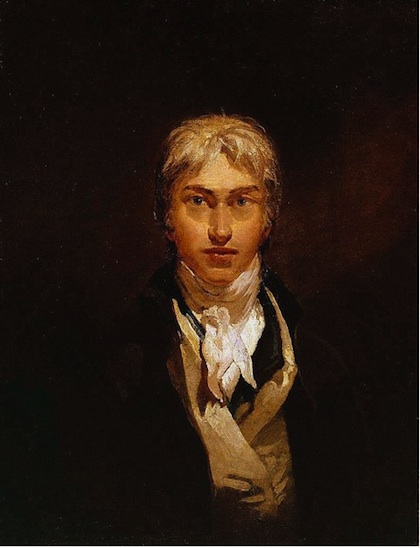

William Turner, autoritratto, olio su tela 1798, Tate Gallery, Londra

Joseph Mallord William Turner (Londra, 23 aprile 1775 - Chelsea, 19 dicembre 1851) è stato unpittore e incisore inglese. Appartenente al movimento romantico, si può dire che il suo stile abbia posto le basi per la nascita dell'Impressionismo, in particolare Claude Monet studiò attentamente le sue tecniche.

Turner non ebbe inizialmente unanimi consensi da parte dei critici, ma oggi è considerato l'artista che ha elevato l'arte della pittura paesaggistica ad un livello tale da poter competere con la pittura storica. È conosciuto con il soprannome di Il pittore della luce. La luce per Turner rappresentava l'emanazione dello spirito divino e questo è il motivo per cui nei suoi ultimi quadri trascurò di rappresentare oggetti solidi e i loro dettagli, concentrandosi sui giochi di luce riflessi dall'acqua e sullo splendore dei cieli e del fuoco. Anche se questi ultimi lavori potrebbero sembrare di tipo impressionista, Turner stava sforzandosi di ricercare un modo di esprimere la spiritualità nel mondo piuttosto che limitarsi a fornire un'interpretazione artistica ai fenomeni ottici ("Il sole è Dio" disse poco prima di morire).

Il talento di Turner fu apprezzato molto presto. La raggiunta indipendenza economica gli permise di dedicarsi liberamente al suo stile innovativo: le sue opere del periodo della maturità sono caratterizzate da un'ampia varietà cromatica e da una suggestiva tecnica di stesura del colore. Secondo quanto scritto da David Piper nella sua The Illustrated History of Art, i suoi ultimi lavori venivano definiti come "fantastici enigmi". Tuttavia Turner era pienamente riconosciuto come un artista di genio: il celebre critico d'arte inglese John Ruskin parlò di lui come dell'artista che più di ogni altro era capace di "rappresentare gli umori della natura in modo emozionante e sincero".

Soggetti molto adatti a stimolare l'immaginazione di Turner si rivelarono i naufragi, gli incendi (come l'incendio del parlamento inglese del 1834, un avvenimento a cui Turner corse ad assistere di persona e che immortalò in una serie di schizzi ad acquerello), le catastrofi naturali e i fenomeni atmosferici come la luce del Sole, le tempeste, la pioggia e la nebbia. Era affascinato dalla violenta forza del mare, come si può vedere in Mercanti di schiavi che gettano in mare i morti e i moribondi (1840).

Turner si servì di figure umane in molti dei suoi dipinti, da un lato per mostrare il suo amore per l'umanità (indicative le frequenti scene di persone che bevono, festeggiano o lavorano ritratte in primo piano), dall'altro per evidenziare la vulnerabilità e la volgarità dell'umanità stessa al confronto con la suprema natura del mondo. Suprema sta ad indicare una natura che ispira soggezione, di una selvaggia grandiosità, un mondo naturale che l'uomo non può dominare, segno evidente del potere di Dio. - Un tema che vari artisti e poeti dell'epoca stavano affrontando.

William Turner - La Battaglia di Trafalgar (1806)

William Turner – La valorosa Téméraire, 1839

W.Turner - Il Naufragio del “Minotauro”, 1793 – olio su tela

William Turner – Il Molo di Calais, 1803

William Turner, Tempesta di neve, battello a vapore al largo di Harbour’s Mouth 1842

William Turner, Incendio delle Camere del Parlamento 1834

William Turner

William Turner – Peace

William Turner – Mare in tempesta

William Turner - Attesa del Pilota

William Turner - L’amore per il mare

William Turner, Dutch Boats in a gale (1801)

William Turner - Bell Rock Lighthouse

William Turner, Barche da pesca con rivenditori

William Turner - the shipwreck (1805)

John Constable

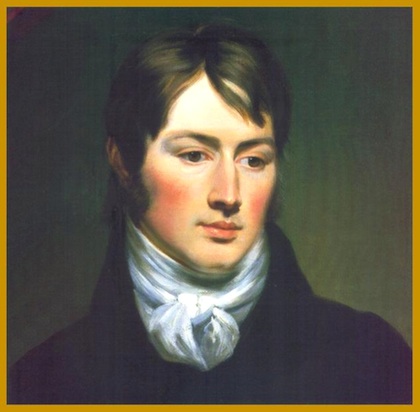

Jonh Constable - Autoritratto

John Constable – spiaggia di Brighton con le navi a vela

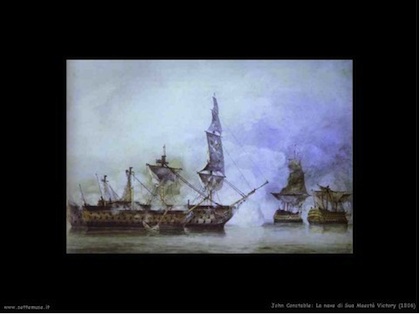

John Constable – Nave Victory 1806

John Constable – Marina con nuvole 1827

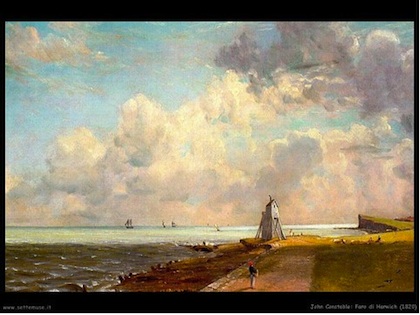

John Constable – Faro di Harvich 1820

John Constable – Costruzione di una barca

John Constable - Wiew over London with double raimbow

John Constable - Shipping in the Orwell near Ipswich

I due pittori a confronto

(...anonimo)

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) e John Constable (1776-1837) salirono alla ribalta della “grande” pittura inglese praticamente nello stesso periodo quando si stavano ormai concludendo le esperienze artistiche di William Blake e di altri pittori britannici (Beechey, Hoppner, Opie, Raeburn ecc.).

Entrambi si occupavano di paesaggi ed avevano alle spalle le esperienze di Thomas Gainsborough. A parte le differenti propensioni per i viaggi (Turner amava ad esempio venire in Italia e Constable era più attaccato alla sua campagna) ed i diversi approcci filosofici, Constable era meno sofisticato, tutti e due avevano molta attenzione per la "memoria". Sia Constable che Turner, all'inizio delle loro carriere, si ispirarono poi alle opere del Lorenese.

Constable era figlio di un mugnaio ma le sue doti artistiche richiamarono l'attenzione di un esperto. Dopo aver iniziato copiando importanti opere (incluse alcune di Annibale Carracci) si espresse fin dagli esordi con immediatezza. Anche nei paesaggi più consueti sapeva interpretare alcuni aspetti con grand lirismo. Successivamente, forse per gli studi fatti su Rubens, le sue opere divennero, anche per grandezza, più ambiziose. Elementi rilevanti dell'arte di Constable furono comunque la ricerca del "chiaroscuro nella natura" (contrasto fra vivacità della luce e le ombre) e degli aspetti realistici. Con l'attenzione alla verità metteva quindi da parte i motivi pittoreschi che spesso avevano avuto largo seguito. Alcune sue opere significative: Valle di Dedham, Cavallo Bianco, Stratford Mill, il Cavallo al Salto, il Campo di Grano, Il Carro di Fieno (esposto nel 1824 al Salon di Parigi con grande successo);

Turner era invece figlio di un barbiere londinese. Iniziò a lavorare come topografo e poi si avvicinò alla pittura per via di un lavoro sugli acquarelli di John Robert Cozens. Successivamente anche grazie a tanti studi (su Tiziano e diversi maestri italiani), riuscì ad esprimersi con originalità contribuendo all'affermazione del principio che gli artisti che esprimono paesaggi hanno la stessa validità degli artisti dediti ad altri generi pittorici. Dopo le fasi iniziali si dedicò particolarmente allo studio delle possibilità espressive di elementi quali il fuoco, l'acqua, l'aria, le condizioni atmosferiche ecc. e prestò attenzione al sublime che generano talora queste energie. Nelle sue opere più mature ci sono anticipazioni dell'impressionismo ma anche spunti di astrattismo (infatti in ampi spazi dei dipinti non ci sono figure). Pur ricercando, con grande capacità, taluni effetti (sorpresa, drammaticità ecc..) Turner sapeva offrire visioni romantiche della natura. Alcune delle sue più importanti opere sono: Levar del sole nella bruma, Didone che edifica Cartagine, Tormenta sul Mare, Pioggia vapore e velocità. Quest'ultimo grande quadro -del 1844- prende spunto da un elemento del tutto nuovo nei paesaggi inglesi: i convogli ferroviari. Diverse opere di Turner furono dedicate ovviamente ai suoi viaggi ed anche a Venezia dove soggiornò in tre occasioni. Alcuni contemporanei lo designarono come il "grande pittore del mare".

Carlo GATTI

Rapallo, 16 luglio 2015

SAN FRANCESCO DA PAOLA-Protettore della gente di mare

SAN FRANCESCO DA PAOLA

Paola, Cosenza, 27 marzo 1416 - Plessis-les-Tours, Francia, 2 aprile 1507 -

Nel 1943 papa Pio XII, in memoria della traversata dello Stretto, lo nominò

Protettore della Gente di Mare

La sua vita fu avvolta in un'aura di soprannaturale dalla nascita alla morte. Nacque a Paola (Cosenza) nel 1416 da genitori in età avanzata devoti di san Francesco, che proprio all'intercessione del santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa nell'ordine francescano. Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il convento e proseguì la sua ricerca vocazionale con viaggi e pellegrinaggi. Scelse infine la vita eremitica e si ritirò a Paola in un territorio di proprietà della famiglia. Qui si dedicò alla contemplazione e alle mortificazioni corporali, suscitando stupore e ammirazione tra i concittadini. Ben presto iniziarono ad affluire al suo eremo molte persone desiderose di porsi sotto la sua guida spirituale. Seguirono la fondazione di numerosi eremi e la nascita della congregazione eremitica paolana detta anche Ordine dei Minimi. La sua approvazione fu agevolata dalla grande fama di taumaturgo di Francesco che operava prodigi a favore di tutti, in particolare dei poveri e degli oppressi. Lo stupore per i miracoli giunse fino in Francia, alla corte di Luigi XI, allora infermo. Il re chiese al papa Sisto IV di far arrivare l'eremita paolano al suo capezzale. L'obbedienza prestata dal solitario costretto ad abbandonare l'eremo per trasferirsi a corte fu gravosa ma feconda. Luigi XI non ottenne la guarigione, Francesco fu tuttavia ben voluto ed avviò un periodo di rapporti favorevoli tra il papato e la corte francese. Nei 25 anni che restò in Francia egli rimase un uomo di Dio, un riformatore della vita religiosa. Morì nei pressi di Tours il 2 aprile 1507.

Patronato: Calabria, Naviganti, pescatori.

Etimologia: Francesco = libero, dall'antico tedesco

Martirologio Romano: San Francesco da Paola, eremita: fondò l’Ordine dei Minimi in Calabria, prescrivendo ai suoi discepoli di vivere di elemosine, senza possedere nulla di proprio né mai toccare denaro, e di mangiare sempre soltanto cibi quaresimali; chiamato in Francia dal re Luigi XI, gli fu vicino nel momento della morte; morì a Plessy presso Tours, celebre per la sua austerità di vita.

Il MIRACOLO PIU’ IMPORTANTE DI

S. FRANCESCO DA PAOLA

San Francesco da Paola - CHARITAS