UN IMBARCO ISTRUTTIVO... GIUAN DI CARUGGI

UN IMBARCO ISTRUTTIVO…

Giuan di caruggi…

La NESSY FRIEND era una moderna petroliera dei primi Anni ’60.

Buona strumentazione, locali spaziosi all’americana, una palestra da ginnastica (rimasta sempre chiusa per ordine del Comandante) ed altri comfort che, al momento dell’imbarco, ci avevano fatto dimenticare i disagi raccontati da tanti marittimi imbarcati su carrette tirate su dal fondo nel dopoguerra. La nave aveva una potente turbina che ci spingeva a quasi 20 nodi ci velocità e i viaggi ci sembravano più corti, ma era solo un’impressione. La sala macchina era sempre pulita e gli ufficiali indossavano la tuta bianca come gli ingegneri di terra. Il loro “sano” ambiente sembrava appartenesse ad un’altra nave, o quanto meno ad un’altra famiglia, saggia e di buoni principi.

L’equipaggio era sottoposto alla universale legge del mare:

- - fare la guardia con scrupolo per partire, navigare e arrivare in sicurezza;

- - controllare la posizione della nave tre volte al giorno;

- - raschiare e pitturare in continuazione, anche in Golfo Persico in estate con 50°-60° di calore, non escluso i gavoni di prora e di poppa;

- - il radar era un ottimo Raytheon ma apparteneva ad una sola persona: il Comandante che non era uno stupido, tutt’altro! Ma per capire il suo modo di pensare e di agire occorreva aggiungere circa 130 anni ai suoi 45, e andare indietro nel tempo: al trasporto dei Coolies cinesi nelle stive da Macao al Perù… (Vedi su questo sito: NAPOLEONE CANEVARO, i COOLIES cinesi si ammuntinano).

Per lui la parola DEMOCRAZIA era svuotata di ogni significato in tutti i suoi pensieri, atti ed atteggiamenti.

L’equipaggio proveniva dalle due riviere, solo il Comandante, naturalizzato genovese, era di una città vicino a Napoli.

Quella nave aveva un solo difetto: batteva bandiera ombra - liberiana e l’unica legge vigente a bordo era quella del Comandante che, come avete capito era uno “padre - padrone psicopatico”.

La parte burocratica del viaggio: registrazione arrivi e partenze dai porti, le avarie della nave, del carico, sbarchi-imbarchi equipaggio, eventuali problemi di qualsiasi tipo (assicurazioni, perizie ecc…) erano “risolti” presso il Consolato Liberiano del porto scalato, il quale era del tutto disinteressato alle “beghe da frati” che accadevano tra i rissosi equipaggi latini…

A dire il vero il Comandante era un uomo di mare che conosceva alla perfezione il numero dei bulloni della “sua” nave, era un “tappo” che faceva coppia con il 1° Uff.le di coperta; avevano la stessa età ma tra loro c’era un abisso nell’intendere il concetto di normalità da applicare in un ambiente di lavoro difficile, insano e dislocato in mezzo al mare.

I due soggetti entrarono in conflitto fin dalla partenza da Palermo dove la nave aveva fatto lavori importanti sia in macchina che in coperta.

Quell’imbarco “sui generis” iniziò quando fu anche troppo evidente che i Sottufficiali di coperta prendevano ordini soltanto dal Comandante, in barba all’antica consuetudine di bordo che vede tuttora il 1° ufficiale assegnare ogni mattina i lavori giornalieri al nostromo, tankista, carpentiere e cuoco. Il 1° ufficiale del ponente ligure non accettò mai di essere messo da parte in quel modo scorretto e prepotente e da quel momento condusse una battaglia psicologica che caratterizzò e classificò quell’imbarco come il peggiore in assoluto vissuto da quell’equipaggio nella loro vita da naviganti.

Alla mafia dei “torresi”, così era configurata quella particolare situazione di bordo, si aggiungevano altre figure direi “intimidatorie” che seguivano fedelmente il Comandante ad ogni imbarco: uno era un gigantesco lericino, cameriere della mensa Ufficiali, quarantenne che pochi anni primi era stato campione di pugilato nella categoria dei mediomassimi. Poi c’era il suo cameriere personale, una specie di “rasputin” che aveva il compito di riportargli tutti i “ceti” che origliava tra le “sonorizzate” paratie della nave.

Comandante e 1° ufficiale si parlavano per interposte persone ed era ormai percezione comune che prima o poi ci sarebbe scappato il morto… Per fortuna non andò così, ma non mancarono le risse e le beccate tra questi due “pesi gallo”, qualche occhio nero, minacce di denunce che poi vennero sempre archiviate a causa della “disinteressata” bandiera liberiana…

Le disavventure di quell’imbarco durarono a lungo e peggiorarono quando la parte “normale” dell’equipaggio si accorse che le provviste “buone” della cambusa venivano sbarcate e contrabbandate nei porti dalla “famiglia caina”, e per l’equipaggio rimaneva soltanto da consumare il cibo in scatola.

Questa fu l’atmosfera che respirai al mio primo imbarco da Allievo Ufficiale di coperta che mi vide subito schierato, direi “appiccicato” al 1° ufficiale perché da lui dovevo imparare il mestiere, sia durante le guardie in navigazione, sia in segreteria, sia nella gestione del carico.

Un imbarco sfortunato e scioccante che per fortuna si concluse dopo 7 mesi e 24 giorni quando il santo protettore dei marittimi s’impietosì al punto da dire: “ora basta”!

Il Golfo Persico

Il monte Fuji detto anche Fujiyama

La nave, dopo sei viaggi consecutivi Golfo Persico - Giappone, ne fece un altro per Luanda (Angola) e poi finalmente si verificò il miracolo che nessuno aveva osato immaginare: il viaggio per Genova, dove ¾ dell’equipaggio sbarcò per motivi personali… senza doversi pagare il viaggio di rientro, per esempio dal Giappone, e neppure quello del rimpiazzo subentrante.

Solo in questo modo il nostro “dimagrito” equipaggio ebbe il suo giorno della liberazione!

Un imbarco così disastroso avrebbe meritato di essere analizzato da una commissione di psichiatri e non solo… anche perché non poteva che concludersi con un finale altrettanto “psicopatico”; vi anticipo che non fu tragico come l’immaginazione di ognuno potrebbe suggerire, ma fu di tutt’altro tipo che definirei comico… giudicate voi stessi!

Direi quindi che lo scopo di questo memory non é quello di coinvolgere il lettore nella storia “pietistica” del mio primo imbarco che potrebbe interessare solo una piccola parte dei miei conoscenti; ma piuttosto l’esperienza che ne derivò dall’aver scoperto quanto la solitudine del marittimo sia la causa di tanti malesseri che sono difficili da spiegare alla gente di terra che ogni sera, nella propria oasi famigliare, scarica le tensioni e poi “risorge” per affrontare lo stress del giorno dopo nell’ambiente che gli dà le risorse per vivere.

Vi devo subito presentare l’elemento “chiave” di quell’avventuroso arrivo a Genova.

Giuan di caruggi, imbarcato sulla Nessy Friend con la qualifica di “giovanotto di coperta”, era la sagoma di bordo, ovvero il “giullare” di quei pochi momenti di relax che erano rimasti tra un programma e l’altro di RADIO CUCINA che annunciava solo casini…

Giuan nel suo regno

Giuan era una leggera da angiporto, una specie di saltimbanco, di scimmia ammaestrata, che prendeva tutti per il culo senza offendere nessuno, rispettava i graduati ma con loro scherzava sempre tra ironia e satira e non andava mai sopra le righe. Il suo pensiero era uno soltanto… “prima o poi ve lo metterò in quel in posto…”.

Aveva ragione! Il suo momento di gloria non tardò ad arrivare, l’home-voyage per i Porto Petroli di Multedo-Genova era stato annunciato giusto in tempo per fargli organizzare un “progetto di rapina ad hoc”.

In quegli anni il Giappone viveva il suo magic moment tecnologico ed aveva imposto sui mercati internazionali il primato di qualità e quantità di macchine fotografiche, walky-talkie, radio di ogni tipo, altoparlanti, binocoli e registratori. I marchi Minolta, Canon, Yashica, Fuji ed altri che non ricordo, erano sulla cresta dell’onda ed i lettori con i capelli grigi li ricorderanno per aver caratterizzato i mitici anni ’60, un decennio reso famoso per il boom economico che rappresentò il più importante rinnovamento, anche generazionale, del secolo scorso.

L’Estremo Oriente, tra cui le città-stato: Hong Kong e Singapore, aveva il monopolio della costruzione e della vendita di questi richiestissimi prodotti altamente sofisticati che si trovavano sparsi nelle vetrine di tutti i mercati del mondo. Tuttavia, a questo enorme “laboratorio” ufficiale, si associava un altro mercato parallelo che viveva sottobanco ed alimentava il contrabbando internazionale specialmente negli angiporti europei.

Tra i marittimi c’era una specie di malattia da competizione tra chi riusciva a farne incetta con il miglior rapporto prezzo/qualità, ma quegli apparati avevano il fascino della modernità orientale: antenne lunghe e tante minuscole manopole che miglioravano i suoni e le musiche secondo parametri a noi sconosciuti. Le “voci dall’Italia” giungevano chiare di notte sulle onde corte “e il naufragar (dello spirito) m’era dolce in questo mare”.

Anche il look era particolare: prevaleva il colore nero lucido con strisce metalliche lucenti che davano eleganza e mistero all’oggetto.

In Giappone i loro prezzi erano di gran lunga convenienti, circa un terzo del valore pattuito di contrabbando in Italia, insomma si trattava di un business molto ambito da tutti i marittimi in circolazione in quel periodo! Guadagnarsi un extra stipendio era il sogno che spesso faceva dimenticare le disavventure di bordo, la nostalgia e la lontananza dall’Italia.

Forse avrete già capito il senso del contendere: sei viaggi per il Giappone in quel periodo potevano valere una fortuna per i contrabbandieri di alto bordo, ma anche per i marittimi di un certo tipo…

Purtroppo l’ingenuità dei marittimi più abbelinati stava per scontrarsi con la strategia dell’astuto Giuan di caruggi!

Arrivammo a Genova nel tardo pomeriggio. I piloti del porto ci avvisarono che l’ormeggio al porto Petroli di Multedo si sarebbe liberato soltanto dopo qualche giorno e il Comandante fu invitato a dare fondo l’ancora garantendo l’ascolto continuo per eventuali istruzioni.

Il Comandante abitava a Genova-Sturla per cui decise di dare fondo in quella zona per poter salutare sua moglie con il fischio di bordo.

Non essendo la nave in “libera pratica” (sanitaria) era tassativamente proibito all’equipaggio trasferirsi a terra con qualsiasi mezzo si fosse presentato sottobordo.

“Fatta la legge trovato l’inganno” !

Giuan di caruggi conosceva il Codice della Navigazione più di tanti esperti ufficiali di bordo e trovò il modo e la maniera di “portare in porto…” il suo sogno!

Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni di bordo, verso le due di notte un motoscafo o qualcosa del genere, si affiancò a luci spente dal lato di sottovento dov’era pronta una biscaglina pronta ad essere calata in mare al segnale pattuito.

In pochi minuti 20 valige piene di prodotti giapponesi, furono calate sulla lancia tramite due heaving-line, con la PROMESSA che sarebbero state occultate in un magazzino costiero nella vicina Sturla, nell’attesa di essere ritirate, previa compensa, dai proprietari che mai sarebbero passati da un varco doganale del porto di Genova per pagare le dovute tasse allo Stato italiano.

Il cliente più diffidente dell’equipaggio, all’ultimo momento ebbe qualche dubbio e chiese a Giuan di caruggi delle garanzie sull’intera operazione: costi e recupero della merce. Evidentemente non era tutto chiaro! Ma a quel punto venne fuori la prontezza di spirito e la genialità di Giuan il funambolo il quale, messo un po’ alle strette, dichiarò solennemente:

“Io sono la vostra garanzia. Seguirò la merce fino a destinazione. Sparirò dalla nave per qualche ora, vi lascio i miei documenti e i miei averi in consegna, ecco le chiavi della cabina e del mio armadietto. Se nel frattempo mi cercassero, voi non sapete nulla e non avete visto nulla! Rientrerò in tempo per fare la mia guardia in coperta. State tranquilli! Sistemerò io le vostre valige e al momento giusto festeggeremo il business nel miglior ristorante di via Pré!”

La merce lasciò la Nessy Friend scivolando via tra le acque amiche velate di tramontana e di tanto mistero!

A questo punto anche il lettore meno smaliziato avrà capito che quella notte Giuan di caruggi passò al comando di quel motoscafo-fantasma e sparì per sempre… chissà dove… chissà con chi… e di lui non si seppe più nulla, for ever!

A bordo, il giorno dopo, in tanti piansero rendendosi conto di non poter mai più rivendicare la loro merce di contrabbando… altri se la risero di nascosto ma con l’amaro in bocca per non aver sconsigliato con più veemenza quella pazza idea al loro compagno di bordo e di sventura.

Chi scrive ebbe un’altra storia: quella di sentirsi totalmente “abbelinato” per circa sette mesi! Poi, quando ormai si era convinto d’aver sbagliato tutto, improvvisamente, si vide consegnare presso le FFSS di Rapallo un gran bel pacco con tutto quello che aveva comprato e spedito da Yokohama seguendo il consiglio di un anziano giapponese in kimono che lo aveva intenerito con i suoi numerosi inchini di rispetto e per l’antica saggezza che emanava sotto i baffi e la barba bianca, lunga e appuntita.

Il pacco, imbarcato chissà su quale misterioso treno, attraversò tutta l’Asia imballato a regola d’arte, al punto che nulla fu danneggiato, neppure il servizio da tè, con le belle geishe in trasparenza sul fondo, che ancora oggi “sorridono” nel mio salotto buono…

In seguito si seppe che il Comandante cambiò velocemente Compagnia, forse trovò imbarco su una riedizione del Vascello Fantasma in compagnia dei suoi fedeli pirati… Il suo intimo motto era: Dopo di me il nulla! O forse “despues me Dios!”

Ma ne aveva anche un altro meno aulico e di più recente memoria:

“O con me o contro di me!”

Per ¾ dell’equipaggio sbarcante, quel diavolo di Comandante scrisse peste e corna, tra cui: “l’allievo di coperta non é navigabile”.

Quell’uomo mi aveva profondamente deluso: era un buon marinaio che conosceva tutti i segreti della nave… ma non era un conoscitore di uomini. Dote che in seguito ravvisai in Comandanti, in Direttori di Macchina e in tanti Ufficiali delle tre sezioni con i quali feci lunghissimi imbarchi. Di tutti loro conservo intatto il ricordo della loro umanità e qualità professionali che mi aiutarono a crescere!

Ma la domanda finale é questa: Quanti giovani allievi di coperta avranno rinunciato a battere le VIE DEL MARE per colpa sua?

Carlo GATTI

Rapallo, 25 Febbraio 2018

U FUNTANN-A... era stato fuochista sul REX

U FUNTANN-A

.... era stato fuochista sul REX

Un ricordo del C.l.C. Nunzio Catena

Penso che non vi sia un marittimo della Soc. ITALNAVI che non abbia conosciuto "u FUNTANN-A" a Buenos Aires. Era vicino agli 80 quando l'ho conosciuto, e sono sicuro che é vissuto fino agli 85.

Il REX a Genova. Nel ricordo ormai sbiadito del comandante Nunzio Catena, U FUNTANN-A era alto, magro e molto somigliante alla persona che si trova a cavalcioni sulla pala dell'elica a sinistra della foto.

Era stato fuochista sul REX, poi si era fermato in Argentina, ma non aveva fatto fortuna.

Quando sento quella struggente canzone genovese "..ma se ghe penso.."

Allora penso a u Funtann-a. Quando lo conobbi, allora parlava un po’ di più, gli dicevamo:

"Dàgghe Funtann-a, torna a Zena con noî, no ti devi paga o bigetto, noî émmo l'isolamento, una cabinn-a tutta pe ti, non te daiâ fastidio niscîun.."

E lui rispondeva: "Mi no pòsso, mi sòn vægio, dove vàddo? mi no ò ciù niscîun, chi ò i figgi, i nevi chi àn bezeugno de mi." E gli occhi già stanchi, si inumidivano di lacrime.

A tutti i Comandanti dava del tu, perchè li aveva conosciuti da Allievi. Io gli volevo un bene matto... la mia cabina era a sua disposizione, e quando arrivavamo a Baires, forse era l’unica persona che desideravo incontrare ultimamente, date le sue condizioni. U Funtunn-a era abbastanza alto e robusto, ma conoscendo la sua storia, sembrava di vederlo ancora, dalla piega del suo corpo, intento con la pala di carbone davanti a quelle bocche infernali dei forni, sollecitato dal sadico caporale del REX.

Arrivava e rispondeva ai nostri saluti, quasi distrattamente, come se ci fossimo visti il giorno prima, per lui il tempo era come se non contasse, mentre la sua andatura era sempre più incerta, stanca, triste. Conosceva tutti, ma non ricordava più i nomi, la sua mente era lontana e, a stento, gli veniva in mente il nome della nave ed il grado che ricopriva.

Aveva una borsa di tela olona ritagliata da un pezzo d’incerata blu da boccaporto, stinta dal sale, dai colpi di mare e bruciata dal sole mordente dei tropici. Quell’articolo era così macilento da non potersi usare neanche come 1a incerata, (la peggiore, quella usata a contatto dei colpi di mare). Sarà stato un regalo di qualche nostromo, mentre la confezione è stata fatta da qualche robusto pennese con aghi da vela e guardamano.

Era molto semplice: un pezzo di tela, piegato in due, cucito ai lati, la parte superiore era avvolta e cucita intorno a due bastoncini, eccetto la parte centrale dove erano ricavate, due grosse asole per l'impugnatura. Tanti anni dopo, ho visto borse di forma e materiale identici, reclamizzate da famose ditte e non ho potuto fare a meno di ricordare U Funtann-a e pensare che, se avesse depositato il brevetto, almeno i suoi nipoti, sarebbero diventati ricchi !!

Arrivava al mattino verso le 10, lui rispondeva al saluto di chi lo incontrava, ma non andava a salutare neanche il Comandante, c'erano troppe scale da fare, s’informava solo se era quello del viaggio precedente. Venendo a conoscenza della presenza d’U Funtann-a, il Comandante sarebbe sceso lui stesso a salutarlo.

Di solito all'arrivo, lo vedevo spuntare in fondo al pontile, tiravo un sospiro di sollievo e gli andavo incontro...

- "Funtann-a... come và??!

- "Mi staggo ben! ben! Ti m’ae portòu ae ciappellette sciacché?"

Forse non mi guardava neanche, cercava la mia spalla per appoggiarci la mano e teneva lo sguardo un po’ basso, come se guardare lontano fosse inutile non avendo mai trovato nulla di buono, oppure per guardare le asperità del terreno che gli rendevano ancora più difficile il passo.

Arrivati a bordo, lo facevo accomodare sul mio divano, riprendeva un po’ il fiato, qualche volta accettava di bere qualcosa... il suo silenzio mi struggeva e spesso non sapevo cosa dire. Se avevo saltato un viaggio, mi chiedeva una giustificazione che suonava come un rimprovero e, dopo la mia spiegazione, mi diceva:

- "L’ho sentio dî da u Secundo Uffiziale do Cervinia". (La M/N Cervinia della stessa Compagnia di Navig.)

- “Adesso Fontann-a, riposati!”

Gli avrei dato del VOI, per rispetto, come si usava dalle mie parti in quel tempo, ed ancora di più, perchè in lui non vedevo più un uomo, ma una vittima sulla quale la natura matrigna aveva sempre infierito e quindi era più degno di rispetto, ma gli davo del TU per farlo sentire più vicino.

- “Adesso vado a dire al Cuoco che mangi dai Sottufficiali. Poi mi dici quello che ti serve. Per il resto non ti preoccupare, ci penso io, ma adesso ho da fare!"

E lui rispondeva:

- "Quande andae via?"

- "Tra tre o quattro giorni!" - Io esageravo sempre un po’.

Durante il pranzo, quand’era possibile, andavo da lui per farlo parlare un po’ con i suoi ‘colleghi più vicini’. Ma non sempre riuscivo nell'intento, poi lo riaccompagnavo in cabina, si sdraiava sul divano, cercavo in qualche maniera di parlare e quando riuscivo ad incrociare il suo sguardo, era come se mi pregasse di lasciarlo da solo.

Quando era ora di andare, nella sua capiente borsa, c'era un po’ di tutto: sigarette, whisky, caffè ed altre cose delle quali era vietata l'importazione. Purtroppo, il povero Funtann-a era conosciuto anche dai finanzieri: quando usciva gli facevano sempre delle storie, o per sequestrargli qualcosa o per rubargli metà del ‘carico’ prima di lasciarlo andare. A pensare che non fermavano neppure i camion che arrivavano sottobordo pieni di ... contrabbando.

Allora, ogni volta mi pregava così:

- "Amìa, quelli da Doganna me fan giâ e cuggie, accumpagname au varcu, ghé sempre un figgio de na gran bagascia che o me ferma tutte ae votte."

Io di solito lo precedevo per sistemare le cose con il finanziere, in modo che si girasse o si allontanasse addirittura quando passavamo noi.

La fermata del ‘collettivo’ era poco distante, ma chi è stato a Baires in quegli anni ricorderà che gli autobus strapieni, alle fermate rallentavano soltanto, la gente ormai saliva e scendeva in corsa, appesi alle maniglie e roba del genere. Quando sarebbe salito U Funtann-a su un autobus? E poi gli avrebbero rubato tutto. Allora gli chiamavo un taxi, con il quale mi mettevo d'accordo per accompagnarlo ed andare a riprenderlo all'indomani, finché eravamo in porto. Quella mattina, mentre lui scendeva, ho regolato il conto con il tassista per non ripetere la corsa nel pomeriggio, temevo che potesse intuire qualcosa. Comunque, prima di scendere da bordo, gli ho detto:

- "Funtann-a, noi dovremmo salpare domani sera, ma se partissimo prima, avviserò il tassista che verrà a dirtelo. Vedi questa busta, ci sono i miei saluti per te, adesso li mettiamo dentro la fodera della giacca. Vedi? Non farli vedere a nessuno. Appena arrivi a casa, nascondili da qualche parte, dove nessuno te li deve trovare. Magari mettili dentro un barattolo che infili sotto terra. Sono già cambiati... prendi quelli che ti servono! Non darli a nessuno mi raccomando!! Hai capito?”

- "Va ben, va ben!"

Prima di salire sul taxi, mi fece la sua ultima richiesta:

- "Non te scorda e ciappellette pe u gasu!”

- "Stai tranquillo Funtann-a!!"

Quando era seduto, ho chiuso la porta ed il suo ultimo saluto me lo fece così: aveva la mano destra sulla spalliera del sedile anteriore, sollevò solo pollice, l’indice e il medio, girando appena la testa verso di me.

Questo fu l'ultimo saluto con "u Funtann-a", io sapevo che sarei sbarcato all'arrivo a Genova, l' "ITALNAVI" non c'era più! Incertezza per noi, la fine della Compagnia do U Funtann-a. Questo è stato il saluto più struggente della mia vita. A quella età, credevo che le lacrime non le avessi (contrariamente a quanto mi accade ora da vecchio, che mi commuovo per molto poco), eppure, oltre ad un nodo al collo dal dolore indescrivibile, forse qualche lacrima uscì.

Buenos Aires. La M/n CESANA della Società ITALNAVI é la nave in seconda linea che si vede per intero. Gli incontri tra il comandante Nunzio Catena e U FUNTANN-A si svolgevano a bordo di questa nave da carico.

Tornando a bordo, immaginavo il prossimo arrivo del M/n Cesana a Buenos Aires, U Funtann-a che va sottobordo e vede tutti visi nuovi. Preso dallo sgomento, chiede a qualcuno :

"U ghé u Segondo de coverta? Comme belin o se ciammava quello con a barba...., u Cadenn-a!"

La paura di non trovarmi, forse gli aveva fatto ricordare anche il nome... forse una distratta risposta:

"E’ SBARCATO!".

Non posso immaginare quel vecchio, stanco, distrutto dall'ultimo suo dolore, dalla perdita della sua ultima speranza di quel giorno, magari seduto su una bitta..., aspettando che qualcuno si accorgesse di lui per aiutarlo. Immagino poi, tornare indietro, con quella sacca vuota, tanto da ripassare il varco questa volta senza paura!

Oppure, e glielo auguravo, la sua stanchezza sia stata tale, da non permettergli più di tornare in porto e d’immaginare una ‘SUA’ nave ad ogni arrivo della SESTRIERE: "Lì u ghé u Terso Uffiziale.....,"

CESANA: "Li u ghé u Segondo ... Comme belin o se ciammava quello con a barba..."

Non fa niente Funtann-a, non sforzarti.., basta che mi ricordi così!!

Ortona, 28.aprile 2013

IL CLIPPER MARLBOROUGH-UN MISTERO IRRISOLTO

Clipper MARLBOROUGH

E' PASSATO UN SECOLO DAL PRESUNTO RITROVAMENTO

Era scomparso da 23 anni....

Il clipper Marlborough

![]()

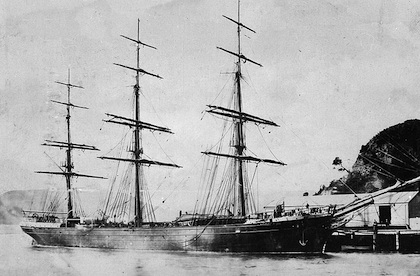

Il Marlborough (nella foto) fu un grande clipper da carico, costruito in ferro dal famoso Cantiere scozzese Robert Duncan – Port Glasgow che lo varò nel 1876 per l’armatore J.Leslie, che più tardi lo vendette alla Albion Company.

Ecco le sue caratteristiche:

Dislocamento: 1.124 tons – Lunghezza: 69 mt. – Larghezza: 11 mt. Pescaggio: 6.58 mt

Nave a tre alberi con bompresso e vele quadre – Equipag.: 29

Dal 1876 al 1883, durante i viaggi per Lyttelton e Dunedin (versante sud-orientale della Nuova Zelanda) il veliero fu comandato dal capitano Anderson che fece anche alcuni veloci rientri in Inghilterra. Si ricorda in particolare quello del 1880, quando impiegò soltanto 71 giorni da Lyttelton a Lizard in Cornovaglia.

Per tutti gli anni ’80 concluse felicemente 14 viaggi d’andata con immigrati, (sempre sulla tratta Inghilterra – Nuova Zelanda) ritornando quasi sempre alla base con le stive piene di lana e carne congelata. Il Marlborough scomparve nel 1890 quando era al comando del capitano Herd che imbarcò all’ultimo momento per quel maledetto viaggio da Littelton a Londra, scomparendo senza lasciare tracce.

La cartina mostra la rotta compiuta dal Marlborough nei suoi viaggi dall’Inghilterra alla Nuova Zelanda via Capo di Buona Speranza, ed il ritorno via Capo Horn proveniente dall’Oceano Pacifico.

Ma cosa successe?

L’11 gennaio 1890, il Marlborough lasciò Lyttelton (N.Z.) diretto a Londra con il solito carico di carne congelata e lana, con un equipaggio di 29 uomini e 1 passeggero. Il clipper fu visto per l’ultima volta il 13 gennaio 1890 al largo della Nuova Zelanda, dopodiché, non se ne seppe più niente.

La lunga attesa della nave e del suo equipaggio fu dedicata in parte alla sua ricerca lungo la rotta presunta del viaggio, ma anche all’inchiesta promossa dalle Autorità del Commonwealth sulle condizioni della nave al momento della partenza. Ne risultò che il carico era stato stivato a regola d’arte e che la nave era partita in perfetto assetto di navigazione.

Il famigerato Capo Horn

Dopo alcuni mesi il Lloyd di Londra dichiarò la nave “dispersa”, mentre la convinzione generale fu che la nave fosse entrata in collisione con uno dei tanti iceberg che si aggirano nei pressi di Capo Horn e che fosse quindi affondata in quel terribile cimitero di navi, dove un veliero su tre si perdeva nei Furious Fifties (40° ruggenti, 50° urlanti...) di latitudine. La tesi fu supportata dal comando del postale a vapore inglese RMS Rimutaka, il quale riferì agli inquirenti che proprio in quel periodo erano stati avvistati grandi formazioni di ghiaccio tra Chatam Island e Capo Horn.

Era il 1913 e il ricordo di quel meraviglioso clipper non si era ancora del tutto perso, specialmente negli ambienti navali europei, quando, il mistero del Marlborough riesplose improvvisamente alla notizia diffusa via radio dal piroscafo inglese Johnson che dichiarò d’aver localizzato il clipper di Glasgow, poco a nord di Capo Horn. La scarna descrizione era quella di un vascello che aveva un aspetto spettrale, incolore, marcescente. I pochi brandelli di vele stracciate, appese ai pennoni, ricordavano i corpi di tanti marinai giustiziati. Nessuna voce umana aveva risposto ai ripetuti fischi emessi del Johnson. Il veliero era senza equipaggio.

Erano passati ben 23 anni ed il mistero del clipper Marlborough ritornò alla ribalta come un’autentica ‘replica’ del Vascello Fantasma di wagneriana memoria, la cui ‘prima’ era andata in onda nel 1843, 70 prima.

Punta Arenas

Il capitano del piroscafo Johnson si trovava al largo delle baie rocciose vicino a Punta Arenas, c’era molto vento e cercava di avvicinarsi a terra in cerca di ridosso. Le insenature erano profonde e la navigazione era pericolosa per la presenza di rocce frastagliate presenti ovunque. Era una serata inquietante e selvaggia con il sole rosso ormai vicino al tramonto. Doppiata una punta rocciosa, da bordo videro una nave a vela con brandelli di vele che fluttuavano nel vento alla distanza di circa un miglio. Il comandante fece segnalare la propria presenza e salutò il vascello in panne senza avere risposta: nessun essere vivente sembrava esserci a bordo. Con i binocoli inforcati, gli ufficiali videro soltanto gli alberi e i pennoni ricoperti di lepego verde con segni evidenti di abbandono e degrado. La nave si trovava come incastrata tra le rocce, era dentro una specie di culla naturale che la proteggeva dalle furie di Capo Horn.

Lo Stretto di Magellano e Capo Horn

L’unico inquietante lamento proveniva dai rintocchi metallici dei bozzelli e delle redance penzole che sbattevano ad ogni rollata contro le manovre dormienti del clipper e producevano suoni sinistri, simili a miagolii disumani. Si avvicinarono e videro che sulla poppa era ancora leggibile il nome della nave: Marlborough - Glasgow, scomparsa 23 anni prima nei pressi di capo Horn. Il comandante fece ammainare una scialuppa e ordinò al 1° ufficiale di condurre un’ispezione a bordo del relitto con una squadra di marinai esperti.

Rapportino del 1° ufficiale: "Finalmente giungemmo sottovento alla fiancata del clipper. Non c'era alcun segno di vita a bordo. Salimmo a bordo e quando fummo in coperta, tutto scricchiolava e sembrava sbriciolarsi sotto i nostri piedi. Ciò che apparve ai nostri occhi era mostruoso. Sotto la ruota del timone giaceva lo scheletro di un uomo. Camminando con cautela sui ponti in decomposizione, c’imbattemmo in altri tre scheletri. Tra la cucina e la riposteria trovammo i resti di dieci corpi e altri sei li vedemmo ancora sdraiati negli alloggi. Uno soltanto si trovava sul ponte di comando e dalla vecchia uniforme indossata, sembrava lo scheletro del Capitano. La muffa era posata ovunque e profumava i libri d’umidità rendendo illeggibili lettere e documenti presenti nella cabina del Capitano Tutti indossavano ancora i resti delle loro uniformi. Anche il giornale di bordo su cui era appoggiata una spada arruginita, era ammuffito e risultava illeggibile”.

Grazie al telegrafo senza fili inaugurato da Marconi, le notizie viaggiavano ormai nell’etere alla velocità della luce, e il giorno dopo titoli giganteschi campeggiavano sulle più importanti testate dei quotidiani di tutto il mondo. Il tono era questo:

“Il relitto galleggiante del clipper inglese Marlborough, scomparso 23 anni fa nelle acque di Capo Horn, ricompare all'improvviso con un equipaggio di scheletri vestiti con vecchie divise. Il Marlborough fa rivivere la leggenda di un'altra nave-fantasma....”.” Capo Horn restituisce le sue prede...”

E così via....

Ancora oggi, dopo 100 anni esatti dal ritrovamento del Marlborough noi, comuni mortali, ci poniamo le stesse domande che molti si facevano allora, ma le risposte appaiono sempre dubbiose e velate dallo stesso mistero.

- Com’é possibile che le acque tempestose di Capo Horn possano restituire i resti di un vascello ancora galleggiante dopo 23 anni ?

- Com’é possibile che nessuna altra nave avesse avvistato quel grande clipper prima del P.fo Johnson, quando tutto il traffico navale tra i due Oceani maggiori passava per Capo Horn?

- O forse la nave era stata avvistata, ma non era stata abbordata per paura del contagio di malattie come la peste, il colera, la febbre gialla, all’epoca frequenti e virulente?

- Che ruolo potrebbe aver giocato invece la superstizione? Quando tutti sapevano che l’incontro con un ‘cimitero galleggiante’ era sempre un presagio di sfortuna?

- Perché non esiste una testimonianza fotografica di quel ritrovamento quando l’invenzione della fotografia aveva già mezzo secolo di storia?

- Fu ricuperato il relitto? Dove si trova ora?

* Nota: Il racconto di un vecchio ‘vascello fantasma’, manovrato da scheletri, che corre i mari senza meta arrecando ‘malasorte’ a chiunque lo incontri, é uno dei segreti che i vecchi marinai lasciano in eredità ai giovani su quei bordi ancora impregnati di autentica marineria che affonda le sue secolari radici nel mondo della vela.

E’ difficile dare oggi delle risposte razionali influenzati, come siamo, dalla tecnologia che pare aver tagliato i ponti con il passato e sorride di tutto ciò che non proviene dai ‘ragionamenti’ del computer e della scienza. Eppure, un secolo fa i velieri non finivano sugli scogli così facilmente, come succede ancora oggi a certe supernavi ed il caso del Marlborough sembra mettercela proprio tutta per dimostrarlo...

Tuttavia, facendo qualche passo indietro tra le pagine ingiallite della vela, quando la velocità di un clipper era quella consentita dal vento e dal moto ondoso, ci si rende conto che la vita a bordo degli ultimi velieri era ancora intrisa di grandi difficoltà. I marinai erano spesso alle prese con cibi ammuffiti che si contendevano con i topi e i ‘caccaracci’.

* Nota: I caccaracci sono gli scarafaggi sovente presenti a bordo nelle cucine e nei locali caldi e umidi dove scarseggia la pulizia.

Quando finiva l’acqua piovana non rimaneva che bere quella inquinata e maleodorante. L’equipaggio viveva in spazi ristretti, sporchi, umidi nel caldo torrido, oppure ghiacciati nel freddo polare dei mari del sud ed erano quasi sempre bagnati in una specie di salamoia che penetrava in profondità provocando artrosi e artriti in tutte le articolazioni. Gli unici rimedi erano i salassi, le purghe e qualche pomata... per i fatti più gravi non rimaneva che la cerimonia a cielo aperto del seppellimento in mare del cadavere.

Di questa storia non rimane che rivedere alcuni punti controversi:

L La zona intorno a Capo Horn è soggetta a forti tempeste e correnti da Ovest verso Est. La navigazione é sempre minacciata dalla presenza di iceberg che si staccano dalla calotta antartica posizionandosi come ostacoli assai difficili da aggirare senza finire in secca da un lato, oppure troppo in fuori dall’altro, dove i venti sono urlanti, ruggenti e pronti a fare a pezzi tutte le navi che sfidano la loro potenza. Tutto ciò accadeva un secolo fa; oggi, le navi sono robuste, veloci ed hanno in dotazione il radar e molti altri ausili alla navigazione. Inoltre, oggi non é neppure più necessario doppiare Capo Horn per scalare i porti del Cile e del Perù, per cui la nostra mentalità marinara é molto distante da quella problematica che ci appare così lontana. Detto questo, é molto difficile immaginare che un clipper di 1.200 tonnellate possa aver vagato in balia delle correnti, ‘invecchiato’ si, ma incolume dopo 20 anni di slalom tra le banchise, gli iceberg, i bassi fondali, le scogliere e le barriere semisommerse.

Come si é detto, la rotta di Capo Horn era l’unico passaggio navigabile da un oceano all’altro ed il flusso di velieri nei due sensi era consistente, programmato e cadenzato. A noi sembra addirittura impossibile che nessuno abbia mai avvistato il vascello fantasma prima del Johnson in quei 23 anni di vagabondaggio alla deriva. Aggiungiamo, inoltre, che la zona attorno a Capo Horn era all’epoca ritenuta il centro di ricerca di naufraghi e navi più animato e turbolento al mondo a causa dell’elevato numero di disastri marittimi.

Si ricorda infine che nel 1890, un cospicuo numero di ricercatori d’oro si era anche insediato proprio nei dintorni di Punta Arenas, dove fu avvistato il clipper, ma nessuno lo vide mai.

Vorremmo concludere questa storia che ha fatto discutere milioni di persone con la famosa frase di un noto politico italiano:

“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”

Nell’agosto del 1914, pochi mesi dopo l’avvistamento del Marlborough, fu inaugurato il Canale di Panama che permetteva, in 5 ore di navigazione, di aggirare il Sud America. Occorreva forse una ‘storia orrida e fantastica’ come quella del ritrovamento del clipper, per segnare una svolta definitiva nella storia dei traffici marittimi, una sorta di manifesto pubblicitario che disegnasse i confini tra la rotta della morte (Capo Horn) e quelle della speranza (Canale di Panama). Occorreva un attestato che certificasse la sicurezza e la rapidità dei viaggi degli emigranti e del turismo dei nuovi ricchi. Qualche mente raffinata dello Shipping britannico di cento anni fa pensò che un’idea forte e un po’ bizzarra era in grado di sconfiggere la millenaria superstizione che delineava l’epopea della vela. La rivoluzione industriale era in piena evoluzione e la tecnica pubblicitaria doveva, in qualche modo, promuovere la conquista del New World americano con i nuovi mezzi della tecnica navale, ossia il motore al posto della vela. Il Canale di Panama doveva cancellare per sempre l’idea che il veliero fosse sinonimo di sofferenza umana e morte per naufragio e che la nave a vapore e a motore si proponesse come il “simbolo della rinascita dei Trasporti Navali alla conquista di nuovi orizzonti”.

C Carlo GATTI

Rapallo, 19 febbraio 2013

Raimondo MONTECUCCOLI, una storia goliardica e fortunata

Raimondo MONTECUCCOLI

UNA STORIA GOLIARDICA... e fortunata

E’ stata brillantemente rievocata dal comandante Sergio Nesi nel suo:

Tutto ruota intorno alla figura di Raimondo Montecuccoli, condottiero seicentesco ma anche moderno “fantasma” con la divina missione di proteggere l’incrociatore che porta il suo nome dalle mille insidie delle missioni di guerra nel Mediterraneo.

Tutto nasce da una storia vera che diviene uno degli spassosissimi aneddoti raccontati dal comandante Sergio Nesi, amico dei Piloti del Porto di Genova, nel suo libro “Volo dell’Alcione”.

Allo scoppio della guerra, il T.V. Giulio Pelli, estroso Ufficiale di rotta del Montecuccoli, introdusse l’usanza di coprire con la carta di un cioccolatino la “O” del motto “Centum Oculi” che campeggiava in alto sul quadro del condottiero posto nel quadrato Ufficiali della nave. Questa semplice accortezza, nell’idea del Pelli, avrebbe procurato all'incrociatore, che secondo lui difettava di corazzatura, una discreta “scorta” di ben cento colpi di fortuna da "spendere" durante il corso della guerra.

La cosa andò ovviamente ben oltre la trovata goliardica.

Un paio di marinai di guardia in coperta svennero dallo spavento asserendo di aver visto il fantasma del condottiero comparire dal buio della notte mentre i colpi di fortuna che riguardarono l’incrociatore nelle sue navigazioni di guerra continuarono a moltiplicarsi stante la carta stagnola ben appiccicata sulla “O” del motto del condottiero.

Ma il sugello alla leggenda del fantasma di Montecuccoli si ebbe il 15 giugno 1942, durante la battaglia di Pantelleria. Il solo colpo d’artiglieria che raggiunse il Montecuccoli attraversò il quadrato ufficiali seminando nell’ambiente diversi fori di scheggia. Una di queste schegge andò proprio ad impattare sul quadro del condottiero provocando la chirurgica asportazione della famigerata “O” del motto “Centum Oculi”. La goliardica storiella del fantasma di Montecuccoli divenne pertanto storia.

Ecco quindi il filo conduttore di questo bel romanzo del Nesi. La storia della vita terrena del condottiero “rigorosamente desunta dalla vasta letteratura citata nella indicazione bibliografica desunta da padre Berardo Rossi […] nel suo bellissimo libro Raimondo Montecuccoli” e la vita ultraterrena del suo fantasma, raccontata attraverso il personaggio del giovane Ufficiale Sergio Rocca, unico nome di fantasia del romanzo, che altri non è che il Nesi stesso.

Nonostante il rigore storico che contraddistingue l'opera, il romanzo del Nesi è tutt'altro che noioso. Grazie allo stile brillante dell’autore che, come nella precedente trilogia dell’Alcione, è prodigo di aneddoti e freddure, la lettura è piacevole e scorrevole.

Per chi non fosse in possesso poi della già citata ormai introvabile trilogia, inoltre, il romanzo è anche un ottima occasione per poter leggere una buona parte delle incredibili avventure trascorse dal Nesi durante la Seconda guerra mondiale. Quelle appunto che si riferiscono al suo periodo d’imbarco sul Montecuccoli.

Post Scriptum:

Per chi fosse riluttante a credere alla storia del fantasma di Montecuccoli, ecco le foto del quadro in questione che, dopo il disarmo dell’incrociatore, fu collocato nel Museo Navale di Venezia.

Ringrazio il nostro Vicepresidente, lo storico Maurizio Brescia, socio di BETASON, per la gentile concessione e il socio di Mare Nostrum Franco Bernareggi per la segnalazione del libro di Sergio Nesi e della foto del quadro dallo stesso ammirato nel Museo Storico dell’Arsenale veneziano.

A cura di

Carlo GATTI

Rapallo, 24.12.2012

IL TEMPIO DELLA FRATERNITA', Chiesa-Museo della guerra

IL TEMPIO DELLA FRATERNITA'

"La storia del Tempio della Fraternità é una storia semplice, legata al ricordo dell'ultima guerra mondiale, quando infuriavano in tante contrade solo odio, violenza, persecuzione e delitto. Un cappellano militare, reduce dalla guerra, dopo aver visto tante distruzioni, si andava tormentando di poter fare qualche cosa anche lui, perché tornassero tra gli uomini una vera pace e una serena convivenza.

Un giorno, trovandosi nella necessità di dover ricostruire la piccola chiesa del suo paese sui monti, ebbe l'idea di raccogliere le rovine del conflitto e con esse ricostruire il tempio come simbolo ed auspicio di una ricostruzione più grande: quella della fratellanza umana; e poi arredarlo liturgicamente con tanti ricordi dolorosi della nostra generazione, trasformando gli ordigni di distruzione e di morte in simboli e richiami di vita."

Il Tempio della Fraternità sorge a Cella di Varzi ridente località del boscoso Appennino Pavese a 700 m. di altitudine. Ad esso si arriva dalla Valle Staffora risalendo la Voghera a Varzi; e dalla Valle Curone risalendo da Tortona a Fabbrica Curone e poi Cella. Per chi arriva in autostrada le uscite consigliate sono Voghera sulla Torino Brescia e Casei Gerola o Tortona sulla Milano-Genova.

Per ulteriori info rivolgersi al Rettore del Tempio: Tel 0383 52371 - 0143 323621 - 338 9261500

Fotografie a cura del webmaster Carlo Gatti

UNA CHIESA NEL BOSCO

Di Andrea AMICI

Il Tempio della Fraternità in Cella di Varzi

Oggi è la seconda volta che vengo qui. Tutti gli altri giorni in cui avevo progettato di venire era nato sempre un nuovo problema e nel primo tentativo mi ero addirittura perso: dalla quantità di stradine e sentieri smarrire la strada non è affatto difficile. Oggi sicuramente andrà bene, ne sono sicuro. E’ inverno, il termometro segna tre gradi sotto zero e tra non molto sarà notte.

Il paesaggio della pianura sta diventando collina, viaggiando attraverso filari di viti e scheletrici alberi da frutta, tra la neve ormai turchina per il crepuscolo. Poche case, lontane una dall’altra. Un piccolo paesino con la sua piazzetta, il baretto, il tabacchino, il ferramenta e la farmacia. Natale è finito e l’aria di festa sa già di nostalgia. L’anno prossimo il presepe sarà più bello, anche se domani dovremo smontare quello di quest’anno, senza farci vedere dai bambini. Loro lo vorrebbero vedere sempre lì, anche in estate, in tutta la sua verdognola e colorata poesia.

Mentre penso ai bellissimi Natali passati, la strada si fa sempre più piccola e ripida. Ormai i campi sono finiti, sto viaggiando in un bosco sempre più fitto e deserto. Sono le diciassette e tra mezz’ora devo essere al mio appuntamento; se va bene sarò un po’ in anticipo. Mentre viaggio attraverso questo luogo desolato, il crinale della montagna oscura il cielo violaceo del vespro di una giornata stupenda. Ancora un po’ e finalmente lo vedrò. Chissà come si presenterà quest’oggetto che da tanto tempo vado inseguendo. Chissà che viso avrà il suo custode, che conosco solo per esserci parlati al telefono. Mi aspetta su, in questo posto sempre più mistico e misterioso, di cui ho sempre sentito parlare. A quanto pare si tratta di un luogo unico al mondo. Chi me lo ha descritto ha sicuramente esagerato. Vedremo.

Non so perché, ma mentre proseguo sulla mia strada mi viene in mente Erasmo da Rotterdham, il personaggio de Il nome della rosa di Eco, che in groppa al suo asinello andava a far visita al misterioso monastero sito sulle Alpi Provenzali, dove era custodita la più ricca e proibita biblioteca, seconda solo a quella di Alessandria d’Egitto, perduta per sempre. “Calmati vecchio mio - penso tra me -, non essere presuntuoso: non sei certo QQQuil saggio Erasmo dei tempi dell’Inquisizione, sei solo uno dei tanti del nuovo millennio che sta guidando la sua automobile, facendo attenzione a non finire fuori strada a causa del ghiaccio”. Lo stereo sta diffondendo nell’abitacolo le note di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Che pezzo! Insieme al flauto, gli arpeggi della dodici corde di Jimmy Page e la suadente voce di Robert Plant sembrano fondersi magicamente nell’atmosfera del mio viaggio.

Ormai manca poco, sto per vedere e, forse, toccare ciò che sto aspettando da tanto tempo. Proprio mentre l’acustica di Page fa spazio allo splendido assolo della Telecaster, eccomi arrivato.

F-104 Starfigter

Sulla sinistra di questa strada, meglio adatta ai trattori che alle automobili, ecco apparire un vecchio aereo F 104 sistemato su una base di cemento. Come sarà arrivato fin qui? Sarà atterrato da qualche parte? Mistero… Poco più in là una piramide alta quanto un piano di una casa, con la base nascosta dalla neve. Proseguo altri cinquanta metri ed ecco apparire una chiesa, spoglia ed abbastanza sgraziata per la verità. Emerge dal buio e dagli alberi imbiancati che la circondano con austerità. Il tramonto è ormai cessato e in fondo alla valle una nebbia fosforescente sembra aver trasformato in un morbido materasso le foreste di latifoglie: un quadro che ha un che di gotico, in questo luogo decisamente strano ed inquietante… Mi dispiace interrompere il reprise di Plant, per un cultore come me equivale ad un delitto, ma ho fretta di scendere. La mia guida mi sta aspettando qui, anche se non la vedo.

Parcheggio l’auto dietro l’abside, a fianco all’edificio della canonica. Prendo il piumino e la fotocamera digitale, non si sa mai. Mi guardo intorno in cerca dell’uomo: nessuno. E’ ormai buio e fa un freddo che si gela. Nella penombra sembra di riconoscere la sagoma di un carro armato. Mi avvicino.

Carro Armato M7 SEAXTON e cannone modello 57/50 della guerra 1940-45

Si tratta proprio di un vecchio carro armato perfettamente conservato, anch’egli coperto da una spanna di neve gelata. Pare un molosso impigrito, che dorme sulla porta della sua cuccia. Ma non sono qui per lui. Mi avvicino al lato più luminoso della chiesa e scatto un paio di foto alla valle incantata. Sembrerebbe, da un momento all’altro, di vedere Odino uscire da quelle nebbie!

Missile di Smg

Cannone antiaereo della Seconda guerra mondiale

L’ancora davanti all’entrata del Tempio

Altare della Marina

Arrivo sulla porta della chiesa e ciò che appare ai miei occhi è quanto di più strano e bizzarro abbia mai visto: un missile di sottomarino, un cannone, un’ àncora, un altare montato su mine e bombe d’aereo, siluri, ali ed eliche d’aeroplano. Una moltitudine di oggetti bellici che sembrano non avere proprio alcun senso con il piazzale di un edificio di culto cristiano. Il primo concetto che mi passa per la testa è che si tratti del giardino di un eccentrico artista, dall’estro un po’ confuso. Mentre continuo a girarmi intorno, da una automobile scura parcheggiata nell’ombra scende un uomo. Mi avvicino lentamente a lui, con un po’ di timore. Tutto è così strano… Anche lui sembra essere un po’ cauto, ma pochi istanti dopo ci stringiamo la mano affabilmente, presentandoci finalmente di persona. E’ il sacerdote della chiesa ed è anche il suo custode. Ora la chiesa è chiusa, ma dato che vengo da molto lontano, si è offerto volentieri di aprirmela. Per un attimo ho temuto che mi facesse tornare la terza volta, negli orari d’apertura al pubblico.

Ci dirigiamo velocemente verso la canonica, attraverso un sentiero battuto nella neve. Ho con me la mia fedele Mini Maglite blu, che si rivela utilissima per salire i gradini ghiacciati e trovare la toppa della serratura. Il sacerdote entra ed accende la luce, mentre rimango un attimo sul pianerottolo. Una volta entrato si gira verso di me domandandomi: “Ragazzo, cosa è che ti ha spinto a venire fin qui a quest’ora? Cosa vuoi vedere in particolare qui? Dentro c’è talmente tanta roba che non so neppure se c’è ciò che stai cercando!”

“Sono alla ricerca della cima di un nave, reverendo. Mi mostri i reperti e sono sicuro che se c’è la troverò da solo!”

Mi guarda con un’espressione di incredulità. Forse sta pensando di avere a che fare con un tipo un po’ svitato. Annuisce con il capo accennando una smorfia con la bocca, mentre proseguiamo passando sotto un porticato per poi avvicinarci alla porta della sacrestia. La mia piccola torcia tascabile deve far luce ancora un momento e poco dopo siamo dentro. C’è un’aria inquietante, arcana e misteriosa. Sembriamo due carbonari con la lanterna, nelle segrete di una fortezza. Manca solo essere vestiti con il mantello e la tuba.

La porta che accede all’altare è chiusa, il sacerdote tenta di accendere l’illuminazione interna maneggiando i tasti di un quadro elettrico. Niente da fare, bisogna accontentarci di una fioca luce di un paio di lampadine. Poco male, la Maglite andrà benissimo!

Entriamo nella sala, a fianco dell’altare al quale ci inginocchiamo, nell’eco cattedralico dei nostri passi. Guardo verso il centro, a destra e poi a sinistra rivolgo lo sguardo verso l’altare. Non è possibile! Sono sbalordito, tutto questo è pazzesco! Fisso il tabernacolo e penso di essere finito in un manicomio.

Altare Maggiore costituito da rovine giunte dalle principali capitali mondiali; il pavimento del Presbiterio é la vecchia pavimentazione del Duomo di Milano, così come alcuni pinnacoli visibili ai lati.

Navata centrale e presbiterio con il paracadute

Lo scrigno dell’Eucaristia è formato da un grosso proietto d’artiglieria navale, verniciato di rosso. Alzo lo sguardo sul ciborio: un vecchio paracadute militare! “Ma qui sono tutti matti!” penso tra me. La mia guida mi dice di seguirlo dietro al coro, sfiorando delle teche contenenti moltitudini di oggetti. “Questi simboleggiano i militi ignoti, di tutte le patrie!” indicandomi delle tombe stilizzate con elmetti di varie parti del mondo e di diverse epoche. Straordinario… Nelle nicchie della balaustra è custodita la terra di tutti i luoghi dove si sono combattute sanguinose battaglie.

Il volto di Caino con cimeli giunti da tutto il mondo

La tomba del Milite Ignoto é posta dietro l’Altare Maggiore

delle teche contenenti moltitudini di oggetti. “Questi simboleggiano i militi ignoti, di tutte le patrie!” indicandomi delle tombe stilizzate con elmetti di varie parti del mondo e di diverse epoche. Straordinario… Nelle nicchie della balaustra è custodita la terra di tutti i luoghi dove si sono combattute sanguinose battaglie.

Le spiagge del D-Day: Juno, Omaha, Gold. Utah......

Sono ammutolito nel vedere i colori della terra di Auschwitz, El Alamein, Stalingrado, Omaha Beach, Monte Cassino, la sabbia dei fiumi vietnamiti e tanta altra polvere di Mondo. In vita mia non mi ero mai trovato in una situazione come questa. Vorrei poter stare qui tutta la notte, se fosse possibile; ma il tempo stringe. “Padre mi porti dove c’è la cima d’ormeggio! Tornerò con più calma e di giorno ad ammirare tutti questi oggetti!”. Dico al sacerdote. “Va bene - mi risponde lui - ma prima dai un’occhiata a questo!”. Su una parete è appeso un grande Crocifisso.

Crocefisso realizzato con armi giunte dai principali campi di battaglia di tutto il mondo

E’ in ferro, tutto arrugginito. “Guardalo bene, devi guardarlo da vicino!” mi dice. Lo osservo e immediatamente dopo una sensazione agghiacciante mi assale. E’ costruito con pezzi di armi, schegge di bombe, pugnali, spade e tant’altro. Mai, mai avrei immaginato di vedere una cosa del genere. Solo adesso inizio comprendere appieno che questo luogo non è stato costruito da un artista eccentrico. E’ stato edificato da un genio! Un genio che ha voluto trasmettere un messaggio ai posteri, utilizzando i cocci della Storia che scrissero.

Materiale bellico proveniente dall’Africa

Sotto la scultura sono posate mine anticarro, bombe a mano, maschere antigas e tanti altri ordigni. A fianco, il pulpito è formato dai legni di due imbarcazioni del D-Day, lo Sbarco in Normandia.

Fonte Battesimale costituito dall’otturatore di cannone della corazzata “Andrea Doria”

Proseguo la mia veloce visita in cerca dell’oggetto famoso, mentre mi viene mostrato il fonte battesimale: l’otturatore dei cannoni da 320 mm della Regia Corazzata Andrea Doria. Oggi fa anche da culla per il Bambino, essendo anche l’angolo del presepe. Ormai non mi sorprendo più. Ma non ho ancora trovato l’oggetto che mi interessa più di ogni altro.

Scorro con gli occhi tutti i manufatti sistemati alla rinfusa, quando ad un tratto il fascio della mia torcia si ferma da sé su un oggetto in particolare, come se una forza inconscia guidasse il mio polso fino ad esso. Il vapore del mio alito nell’aria gelida, tra i miei occhi e la torcia quasi offusca la sua immagine. Mi giro per vedere dov’ è il sacerdote. E’ tornato accanto all’altare, molti metri dietro di me. Sono solo.

Ecco il pezzo di gomena (cavo di canapa) della corazzata ROMA che l'Autore ha ritrovato sopra altri Cimeli della guerra marittima 1940-45

Mi avvicino all’oggetto, appeso a due chiodi sulla parete. Sotto di lui, su una mensola, alcune malconce statuette dei Re Magi in terracotta plasmano uno scampolo di colore tra le foto in bianco e nero che lo circondano. Sbiadite, come i ricordi che hanno impressi. Sono come rallentato dall’emozione e dalla riverenza che questo cimelio mi trasmette, allungando la mano e la torcia per toccarlo e vederlo da vicino. Non è che un pezzo di gomena di canapa lungo un metro, ma è preziosissimo. Sopra di esso un cartellino scritto a pennarello racconta la sua storia: tutto coincide. E’ lei! Una cima d’ormeggio, che mi lega al mio passato. Il silenzio si è fatto immenso. La mia mente inizia a viaggiare indietro in un tempo lontano. Perduto. Sembra quasi vedere le mani dei marinai che la stanno tagliando, impiombando. Sento le loro risate, l’odore di sigarette e del sudore sulle divise da fatica. Parlano di ragazze, di partite di calcio. Sono felici, la guerra sembra non far parte di quei momenti. E’ estate e fa caldo, siamo a prora della Regia Corazzata Roma, seduti sul ponte d’acciaio accanto ad una delle catene che si infilano nella cubìa. Tutto sembra essersi trasformato in una sorta di macchina del tempo…

Pezzi di gomene ed altri cimeli marinari

Ma la magia dura lo spazio di qualche istante. Si avvicina il sacerdote, chiedendomi se è questo quello che cercavo. Mi chiede anche qualche informazione più precisa sulla storia di questa nave, menzionata nel cartello. Mentre gli spiego quello che so, compreso il fatto che mio nonno era su quella sfortunata nave, il mio sguardo cade su alcuni boccaporti d’acciaio. Incredibile! Si tratta di un boccaporto, con il passo d’uomo, e di una porta stagna del Cacciatorpediniere Carabiniere, una delle quattro unità che recuperarono i naufraghi della Roma, portandoli poi in Spagna. Su quelle stesse lamiere, oggi posate sul pavimento di una chiesa di montagna, la sera del 9 settembre 1943 si sedettero i naufraghi di quella maledetta giornata. E lì sopra vennero adagiati i Caduti ripescati e quelli che morirono quella notte per le ferite.

Ora è notte, devo andare via. Mentre ci avviamo verso la sacrestia, mi giro ancora un istante verso la penombra, per salutare tutti i ricordi di questo luogo, sovrastati dalle bandiere di tutto il Mondo. Il mio istinto sembra come percepire la presenza di occhi invisibili, che mi osservano nel buio della sala. Tornerò, sicuramente non da solo, anche se l’emozione che mi ha dato questo posto visitandolo in questo modo è a dir poco irripetibile.

Ma il tempo concessomi è terminato e velocemente il mio nuovo amico mi saluta, andando via con l’auto. Rimango solo nel piazzale a riflettere su questa esperienza. Credevo di venire qui a trovare qualche oggetto esposto come ex-voto tra le opere d’arte che di solito adornano una chiesa, invece me ne sto andando pensando al nome che è stato dato a questo luogo. Niente di più appropriato. E ripenso anche se è giusto dire che si viene a visitare questa specie di museo. Credo sia più opportuno dire che si viene a rendere omaggio a tutte le gocce di Storia che ogni oggetto trasuda. Qui la Storia non ha colore, non ha odore né lingua. Qui la Storia dell’Uomo moderno trasmette la sua anima.

Zattera Carley appesa alla parete del Tempio

Mentre passo davanti alla facciata dell’edificio, mi soffermo ancora un istante a osservare il Carley appeso al muro.

Appartenne anche lui al Carabiniere? Si tratta forse di una delle zattere di legno e sughero in cui vennero adagiati i corpi dei marinai della Roma, ricoprendoli con la Bandiera italiana? A quelle sagole si aggrapparono le giovani e disperate mani che poco prima si staccarono dalla Roma in fiamme?

Non lo so. Mi avvicino all’auto, con passi che scricchiolano nella neve ghiacciata del giardino del Tempio della Fraternità. Intorno a me il silenzio della foresta addormentata. Fa freddo e la strada è brutta. Devo andare.

Andrea AMICI

Foto di Carlo GATTI

Appennino Ligure, 7 gennaio 2006

Andrea Amici vince a Chiavari il concorso di narrativa 2012, dedicato al Ten. Emilio Ruocco C.V.M.

Chiavari (Genova), venerdì 21 settembre 2012. Presso la Scuola Telecomunicazioni Forze Armate di Chiavari, si è svolta la premiazione del concorso di narrativa dedicato al Tenente C.R.E.M. Emilio Ruocco C.V.M., disperso nel naufragio della R.N.Roma. L’elaborato di Andrea Amici ha vinto il primo premio del concorso, riservato unicamente al personale delle FF.AA., Croce Rossa, Guardia Forestale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, ecc.

CARLOFORTE - LA MADONNA DELLO SCHIAVO

LA MADONNA DELLO SCHIAVO

A sinistra l’isola di S.Pietro (Sardegna)

Verso la metà degli anni ’60, La Società Rimorchiatori Riuniti di Genova rinforzò la sua già potente flotta (50 unità circa) con nuove costruzioni finanziate in parte dalla Cassa del Mezzogiorno. Con questo escamotage politico-economico furono varati sei potenti ‘mastini’ ai quali vennero assegnati tipici nomi sardi: Torregrande, Casteldoria, Nuraghe, Capo Ferro, Capo Testa, Capo Caccia. Avevano una banda blu, pitturata sopra il bottazzo, che correva lungo il panciuto scafo nero e facevano compartimento CAGLIARI, la cui scritta era ben visibile sulla poppa.

Una clausola dell’operazione prevedeva che l’armatore assumesse equipaggi sardi che, guarda caso, furono reclutati in larga parte a Carloforte (Isola di S.Pietro), baluardo di scuole nautiche d’eccellenza, e di grande tradizione marinara. In quegli anni i carlofortini (alias carolini) erano sparsi ovunque sulle navi della marina mercantile di Stato, di quella Libera ed anche militare.

I nuovi ‘barcaccianti’ * sardi furono accolti come lontani parenti che ritornavano a Genova dopo tanti anni di lontananza storpiando un po’ il dialetto, ma che di Genova-Pegli ne sapevano più di tanti locali...

La comunità composta di marinai, motoristi, ma anche comandanti ed ufficiali non solo s’inserì facilmente nel tessuto portuale sotto la Lanterna, ma fu subito stimata per le qualità marinare che dimostrò anche nella nuova e difficile attività dei ‘rimorchi d’altomare’.

Dai loro racconti, ben presto venne alla luce la sofferta storia di quest’antica etnia di corallari ‘pegioti’, inviata a Tabarka (Tunisia) dalla nobile famiglia dei Lomellini e per i barcaccianti autoctoni, meno acculturati, si trattò di una autentica scoperta. La storia si diffuse su tutti i bordi e in breve tempo, non pochi scelsero u schéuggio come meta delle loro vacanze. Da una conoscenza più approfondita emerse allora che l’identità di questa minoranza, non solo correva lungo il meridiano che passa per Ge-Pegli, l’isola di S.Pietro e l’isolotto di Tabarca in Tunisia, ma che queste sparse radici sostenevano un unico tronco ben piantato nella terra dei nuraghi.

Già, i tabarchini si sentono più sardi che continentali ed é giusto che sia così! Se in tutto il mondo ogni isola attrae i suoi figli con una speciale forza magnetica, i carlofortini o carolini sentono ancor di più questa triplice forza ‘insulare’ in virtù, anche, della consapevolezza di sentirsi una maglia d’unione tra l’Europa e l’Africa.

Forte genovese di Tabarca

Veduta aerea di Tabarca

A questo punto, per chi non si fosse ancora imbattuto in questa simpatica comunità etnica che parla il dialetto genovese, consigliamo di seguirci in questa veloce cavalcata storica...

Nel 1542 un nucleo di marinai e pescatori partì da Pegli e dai vicini paesi della riviera ligure, al seguito del potente casato genovese dei Lomellini che aveva avuto concessioni territoriali in Nord Africa, e s’insediò sulla costa e sull'isolotto di Tabarka (Tunisia) che si trova nei pressi del confine con l’Algeria.La loro storia prese avvio con redditizi traffici commerciali di spezie e stoffe pregiate, ma soprattutto con la pesca e la vendita del corallo che durò fino al 1738, anno in cui partì la prima richiesta di rimpatrio. Dopo una pacifica convivenza con le altre comunità della zona magrebina, durata ben 196 anni, la concessione dei Lomellini diventò improvvisamente un problema. Sui fondali intorno all’isola cominciò a scarseggiare il corallo, i mercati languirono e iniziarono a moltiplicarsi le incomprensioni. Le contestazioni politico-commerciali con alcuni rais locali si risolvevano sempre più spesso con l’uso della violenza contro la comunità cristiana. Le convivenza prese una pessima piega quando cessò il dialogo, e il ricatto e la schiavitù diventarono le uniche armi imposte da chi regnava a Tunisi o ad Algeri in quel momento. Per questi motivi, stanchi di crescenti vessazioni, una parte dei Tabarchini, con a capo Agostino Tagliafico, nel 1738 chiese al re Carlo Emanuele III di Savoia di rimpatriare in un luogo sicuro, in pace e libertà, per continuare i commerci con il resto del Mediterraneo. Fu scelta l'isola degli Sparvieri, allora deserta, mediante una regolare infeudazione. Oggi l’isola si chiama San Pietro e si trova in prossimità della costa Sud-Occidentale della Sardegna.

Stemma del Comune di Carloforte (6.420 ab.) (Isola di S.Pietro)

Gonfalone

Calata Mamma Mahon (Carloforte)

Spiaggia da Bobba (Carloforte)

Grati per la soddisfacente sistemazione, i nuovi abitanti dell’isola eressero una statua in onore del Re nella piazza principale del Paese (U Pàize) che fu chiamato Carloforte come segno di riconoscienza e fedeltà. A San Carlo Borromeo fu invece dedicata la Chiesa parrocchiale. Il Re donò per l'occasione un pregiato quadro raffigurante il Santo Patrono, ancora oggi situato nell'abside della Chiesa. Nel 1770 un seconda comunità di coloni provenienti da Tabarka s’insediò nella vicina Isola di Sant'Antioco, sul lato prospiciente l'Isola di San Pietro, dove fu fondato il paese dio Calasetta. Evidentemente, i conti tra i tabarchini e i berberi nord-africani non si erano chiusi definitivamente. Infatti, il 3 settembre 1798, nelle primissime ore del mattino, gli equipaggi di tre navi corsare algerine sbarcarono nel porto di Carloforte e l’isola subì una feroce incursione piratesca. 933 carlofortini (circa la metà degli abitanti dell’isola) furono catturati, deportati e tenuti schiavi a Tunisi per cinque anni, fino al 24 giugno 1803, giorno in cui furono riscattati e poterono ritornare in patria. *

Sono passati ormai 215 anni da quella tragica ‘Via Crucis’ sofferta dai deportati carlofortini. Quale ricordo é rimasto oggi nel cuore e nella mente dei suoi discendenti? Oltre all’incancellabile ‘passaparola’ tramandato come un tam-tam di generazione in generazione, é rimasta per sempre una testimonianza di fede che vale la pena ricordare.

Durante il quinquennio di schiavitù, il prigioniero Nicola Moretto, un ragazzo che era riuscito a farsi benvolere dal suo padrone e quindi a godere di qualche libertà, rinvenne sulla spiaggia di Nabeul, vicino a Tunisi, una statua lignea. Quel pezzo di legno, nonostante fosse consumato dalle burrasche e corroso dalla salsedine, conservava ancora i lineamenti di una Madonna con il Bambino. Il ragazzo, come preso da un incantesimo, la nascose nel suo mantello e la riportò a casa difendendola dalla curiosità degli altri servitori musulmani. Riuscì a fatica a consegnare la statua a don Nicolò Segni, che dopo una sommaria ‘ritoccata’ la pose subito in venerazione.

Chiesa della Madonna dello Schiavo (Carloforte)

La Statuetta ritrovata

Il ritrovamento, é facile immaginarlo, fu accolto come un segno tangibile della protezione della Vergine e, improvvisamente, il morale dei deportati passò dalla disperazione alla speranza, e quindi alla fiducia in una prossima liberazione. Fu un evento miracoloso? Quei 933 disperati lo interpretarono, sicuramente, come un segno del cielo che avrebbe dato, prima o poi, i suoi frutti. Da quel fatto ebbe origine il culto della "Madonna dello Schiavo" protettrice dei Tabarkini.

Si tramanda che persino i musulmani, che venerano Maria (Maryam) e credono nella sua eccellenza e verginità, guardarono a quel ritrovamento con profondo rispetto e, da allora in poi, trattarono con maggiore rispetto gli schiavi cristiani.

Successivamente, re Carlo Emanuele III di Savoia pagò un oneroso riscatto e gli schiavi poterono ritornare in Sardegna.** La piccola statua della Madonna fu portata anch'essa a Carloforte e per accoglierla fu costruita l'omonima Chiesa della "Madonna dello Schiavo".

Le persecuzioni piratesche continuarono ancora per diversi anni, fino a quando il fenomeno fu definitivamente represso in tutto il Mediterraneo. Ma questa é un’altra storia. Concludiamo questo rapido sguardo a “volo d’uccello” segnalando che nella storia della comunità Carolina, dal 1738 fino ai giorni nostri, spiccano personaggi divenuti famosi nel mondo dell'arte, della cultura, della politica, nelle armi, delle arti e dei mestieri. Una parte cospicua della sua etnia risiede in tutti i continenti, non solo per necessità, ma per vocazione marinaresca, tanto che molti anziani ritornano a pösâ e osse nella loro terra d'origine: ‘u schéuggio’.

Carloforte é gemellata con le seguenti città: Tabarca (Spagna)- Camogli, dal 2004 - Montecchio Maggiore, dal 2009.

Note:

* La parola Barcacciante, deriva probabilmente dal termine francese ‘barcasse’ che indica un’imbarcazione portuale tuttofare.

** Solo sei carlofortini, per salvarsi dalla schiavitù, abiurarono la fede cristiana divenendo musulmani. Gli altri perseverarono, sostenuti da un certo don Nicolò Segni, che aveva seguito volontariamente i suoi concittadini nella prigionia; può essere interessante sapere che tale don Segni è un lontano parente della ben nota famiglia di politici sardi.

*** I padri Mercedari si impegnarono a fondo nella raccolta della somma necessaria per il riscatto, che, rispetto ai valori di allora, fu enorme: 655.000 lire sarde; della somma il 12% era stato raccolto dai frati, mentre il resto fu a carico delle famiglie degli schiavi e del Regno sardo. L’evento della liberazione ha avuto il suo epilogo nel santuario di Bonaria (Cagliari), retto dagli stessi Mercedari, con una particolare celebrazione di affidamento a Maria Santissima.

Carlo GATTI

Rapallo, 13.9.2012

CANI "MARINAI" d'amare di B.Malatesta e C.Gatti

CANI MARINAI

Cani d’amare

L’ambigua pronuncia del titolo si riferisce ad un argomento che solo pochi di noi hanno mai preso in considerazione: la frequentazione dei nostri amici a quattrozampe sulle navi. Credo invece che parlarne possa svelare degli aspetti, a dir poco, sorprendenti.

Sicuramente in molti abbiamo notato almeno una volta una simpatica bestiola che abbaia scodinzolando sulla coperta di un rimorchiatore oppure quando sfreccia con brio da prua a poppa su una chiatta nei canali del Nord Europa. Ma chi ricerca attentamente su questo soggetto, trova la conferma che cani e uomini hanno condiviso da tanto tempo il loro destino in mare e non solo nei momenti di reciproca compagnia.

Quando ero giovane ufficiale, negli anni '70, una delle ricorrenti affermazioni che sentivo a bordo era un antipatico commento ripetuto durante le interminabili ore di navigazione notturna nell’oceano. Forse per rompere il silenzio ovattato del ponte di comando, il saggio di turno declamava in maniera pseudo-filosofica: "la guardia, la fanno solo i marinai e i cani!".

Da allora è passato del tempo e dopo aver terminato la mia carriera e le guardie sulle navi, ho deciso di avere come amico un cane del quale sono perdutamente innamorato. Durante i momenti di reciproca e naturale incomprensione mi chiedo a volte quale sia l’eventuale attaccamento del mio amico verso una nave, se mai vi si trovasse sopra. Dalle prime ricerche fatte, ne ho ottenuto un risultato inaspettato, che rende inappropriata la seppur amorevole definizione di “mascotte di bordo”: cioè il nostro amico ne merita davvero una ben più consistente. Vediamo alcuni aspetti di questo discorso.

E’ risaputo che i cani occupano i primi posti per dedizione ed attaccamento alla famiglia, sia quella gioiosa di un’abitazione che quella più atipica dell’equipaggio di una nave. Lo si denota dalle immagini che ci giungono nel tempo: prima i quadri bucolici del ‘600, poi gli innumerevoli dipinti delle scene di caccia, quindi le dagherrotipie e fotografie di fine ‘800 che ritraggono equipaggi di velieri con il loro fedele amico. In queste ultime, spesso l’animale è immortalato vicino al Numero Uno, il Comandante, quasi come se tra i due vi fosse un legame invalicabile alle persone che collega la solitudine del comando da una parte con l’eterna ed incommensurabile fedeltà dall’altra.

L'equipaggio del veliero "Bedford" (1904): il cane è vicino al Capitano! (tratto da http://content.lib.washington.edu)

Tempo fa, mi aggiornai su uno dei transatlantici più gloriosi della nostra Marina Mercantile, il Rex. La veloce unità, come è noto, nel 1933 guadagnò con onore il Nastro Azzurro per aver compiuto la traversata atlantica ad una velocità di 29 nodi circa (54 Km/h)! Il suo Comandante, Francesco Tarabotto, splendida figura di Capitano Marittimo di Lerici, diplomato nautico a Genova, teneva a bordo una femmina di terrier, Lilly.

La testata americana Niagara Falls Gazette scrive, tra l’altro, nell’ottobre 1934: “ Il Comandante Tarabotto è scapolo e se gli chiedete perché, lui sorride riservatamente e asserisce che i suoi unici amori sono il Rex e la sua cagnetta Lilly, un terrier arrogante che scorrazza tra il ponte di comando e gli alloggi ufficiali”.

Uno splendido quadro di Marco Locci: Il Rex, il Conte di Savoia e il Conte Grande

Coloro che conoscono anche a tratti la storia del Rex, sorrideranno all’accostamento di Tarabotto, ufficiale imponente, che incuteva immediato rispetto, con la vivace bestiola, ma evidentemente anche lui se ne era “innamorato”.

Quello scritto mi stimolò a continuare a ricercare notizie dei cani sulle navi, a capire cioè se la loro presenza fosse unicamente quella di tenere compagnia alla gente o se ci fosse qualcosa di più. I due esempi che seguono ci dicono infatti che il comportamento di quegli animali verso le navi è, a dir poco unico e forse, ancora inspiegabile.

Mi ricordai infatti dell'articolo sul nostro sito di Carlo Gatti, past President della Società, che narrava le tragiche vicende della piccola nave da carico Fiducia, poi affondata, il cui equipaggio fu salvato dalla nave passeggeri italiana Vulcania nel dicembre del 1962 a nord della Sicilia. Gatti si trovava lui stesso a bordo della nave passeggeri come Terzo Ufficiale di Coperta.

Si legge tra l’altro: “…ci fu, purtroppo, una vittima di cui non abbiamo ancora fatto cenno. Su quella coperta inclinata e flagellata dai marosi, scivolava da paratia a paratia, abbaiava e piangeva un pastore tedesco, che nessuno poteva più aiutare. L'equipaggio stremato ed ancora impaurito, ma ormai al sicuro sul ponte passeggiata del grande transatlantico, volle seguire con lo sguardo il drammatico epilogo della sua nave. I naufraghi si schierarono l'uno accanto all'altro, s'appoggiarono tristemente al parabordo del ponte e fissarono a lungo, con gli occhi sbarrati, l'ultimo comandante di bordo che, abbandonato per sempre dagli uomini, s'allontanava incredulo nel buio più profondo.

L'affondamento della nave da carico FIDUCIA (arch. C. Gatti)

Lo salutarono sbracciando i loro baschi fradici tra le lacrime e gettando nell'angoscia, non solo i passeggeri, ma anche il collaudato equipaggio dell'anziana Vulcania. A bordo, tutto si fermò per un attimo, il nostro Comandante, stagliato come una sfinge sull'aletta della plancia, salutò con tre fischi lunghi e mesti la coraggiosa Fiducia che si apprestava a compiere la sua ultima traversata verso gli abissi, con il suo indomito e fedele nocchiero. La nave poco dopo sparì, trascinando con sé il suo ultimo compagno di viaggio, il più fedele. Se ben ricordo, il suo nome era Dock. (l’articolo completo è a http://www.scmncamogli.org/oldsite/pagine/nfiducia_nar.htm).

Dopo qualche tempo, un altro evento, toccante come il precedente, richiamò la mia attenzione. Nel dicembre 2010, la nave italiana Jolly Amaranto fu investita da una terribile tempesta nel Mediterraneo. L’unità fu abbandonata in quell’inferno e l’equipaggio venne salvato da un rimorchiatore. A bordo c’era un cane, Athos, che fu anch’esso portato in salvo. Dopodichè in un attimo successe l’imprevisto: il cane si lanciò in acqua per raggiungere la nave morente in mezzo alla tempesta!

Vano fu il tentativo di un marinaio che si tuffò dietro di lui per soccorrerlo, anzi dovette lui stesso essere portato in salvo dai sopravvissuti. La povera bestia sparì nelle onde implacabili e buie di quel mare in tempesta. (vedi toccante testimonianza a You Tube a http://www.youtube.com/watch?v=uQPsdywrVTs).

Dock e Athos si sono comportati in maniera simile, erano vincolati alla propria nave in maniera sublime, sino a sacrificare la vita, nonostante i propri padroni, sicuramente gli esseri a loro più vicini e più cari, fossero già tratti in salvo.

San Rocco di Camogli: Il monumento al cane, amico fedele dell'uomo (foto B. Malatesta)

A San Rocco di Camogli, il 16 agosto di ogni anno, si celebra la Festa del Cane, dove vengono premiati quegli animali che si sono distinti per le loro azioni di eroismo verso gli umani. Sarebbe bello che un segmento della manifestazione fosse dedicato ai quattrozampe delle navi, i quali ci ricordano istintivamente che l’unità sulla quale lavoriamo è davvero qualcosa di vitale importanza e che dobbiamo fare di tutto per salvaguardarla.=

Bruno Malatesta - 8/2012

Appendice: I cani nella storia marinara

I cani, si sa, hanno molta storia e tradizioni in comune con le persone. Sin dall’inizio della navigazione, questi animali sono sempre stati a bordo e siccome molti secoli fa le imbarcazioni naufragavano frequentemente, succedeva che i quattro zampe sopravvissuti abbandonavano l’unità arenata negli scogli, avventurandosi così in un nuovo paese, a volte originando quelle razze che oggi sono considerate pure. Nel 15mo e 16mo secolo per esempio, gli esploratori europei giunsero sulle coste del Nord America portando con loro mastini, cani pastore e waterdogs. Il famoso ed utile Terranova che, insieme al Labrador, è forse il cane acquatico più conosciuto, è il risultato dell’insieme di quelle razze.

Un Terranova

Ma non è solo l’aspetto della genesi di stirpi canine che richiama il nostro interesse. Ben presto, quando s’intese che i cani potevano essere addestrati con risultati sorprendenti, vennero utilizzati per espletare alcune operazioni di bordo, soprattutto il lavoro duro.

Nei vascelli da guerra erano impiegati per scambiare messaggi strategici tra i comandanti, cioè come dei veri e propri messaggeri acquatici; sulle navi da pesca invece raccoglievano il pesce o lo spingevano nelle reti o addirittura sistemavano tali reti ed altra attrezzatura che si trovava sia a bordo che in mare. Nei casi di razze pregiate, costituivano preziosa merce di regalo verso potenti dignitari che avrebbero assicurato così buoni affari al comandante della nave. Potevano anche servire per cacciare i ratti di bordo; per esempio, i piccoli Chihuahua scovavano soprattutto i vermi che si infilavano dove altri cani di taglia maggiore non arrivavano. Infine, compito molto importante, riportavano a bordo tutto quello che cadeva in mare, persone comprese. =

Ancora una testimonianza!

UNA MANOVRA DA CANE........

Entrai in timoneria mentre il traghetto della Tirrenia, proveniente da Porto Torres, stava imboccando l’entrata del porto.

“Ciao Comandante, ben arrivato!”

“Ben trovato a te! Stamattina abbiamo un pilota in più!” – Pensai d'incontrare quel collega che ogni tanto ritornava a Genova dai suoi genitori. Mi guardai intorno, ma vidi solo il timoniere ed un cagnone nero accucciato in un angolo. Il comandante rideva di sottecchi...mi spiegò:

- “Quella specie di orso bruno là nell’angolo si chiama Pilot e fa parte dell’equipaggio. Si é imbarcato con me un mese fa e sbarcherà con me tra dieci giorni! Non ci crederai, ma a bordo ha le sue mansioni e guai ad interferire... E’ un cane molto orgoglioso!”

Lo guardai incuriosito e dissi: “Lo hai assunto come ‘gigolot’ per le cagnette di certe anziane passeggere ? O l’hai chiamato così in onore della mia categoria...?”

“Ad essere sincero né l’uno né l’altro. Il mio cane, di razza sconosciuta, sente la manovra come uno di noi e, allora, capisci, non potevo chiamarlo in un altro modo... Non vorrei che la battuta ti suonasse un po’ strana. Non c’è alcun doppio senso, credimi.”

Il Comandante sembrava davvero preoccuparsi della mia reazione e replicai: “Amo i cani e se anche fosse così, troverei la tua descrizione originale e assolutamente divertente”.

Poi mi rivolsi direttamente all’interessato come fosse un collega: “Se sei dei nostri e ami la manovra, come dice il tuo datore di lavoro, uno di questi giorni ti porto sulla Torre/Piloti per farti conoscere i miei colleghi. Magari alcuni li conosci già”.

Pilot mi fissò con un occhio solo e poi girò il testone per indicarmi la prua. Capii che non voleva assumersi alcuna responsabilità circa la mia distrazione !

C’era un po’ di tramontana, chiudemmo la porta di sopravvento e cominciammo a far ruotare la nave a dritta di 180° per portare la poppa in direzione della scassa n. 4 di Ponte Colombo. Durante la rotazione era immobile e concentrato, ma appena la nave terminò l’accostata, Pilot si alzò e con tutta calma ci precedette verso l’aletta di dritta, si sistemò vicino ai comandi esterni, poi si girò impaziente verso di noi facendoci intendere: ‘avvicinatevi é il momento di portare la nave in banchina’.