RICORDO DEL COMANDANTE NUNZIO CATENA

RICORDO DEL COMANDANTE NUNZIO CATENA

Care Amiche e cari Amici,

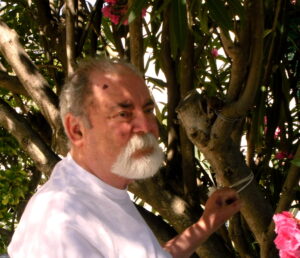

Purtroppo devo darvi una ferale notizia: è mancato il nostro carissimo Amico Comandante Nunzio CATENA di Ortona, socio della nostra Associazione insieme alle tre figlie da diciassette anni. Nunzio è salito in cielo alle 02,30 del 31 ottobre scorso nell’ospedale di Chieti dov’era ricoverato dal 26 ottobre per insufficienza respiratoria.

Come molti di voi sanno Nunzio, classe 1940, trascorse sulla carrozzella gli ultimi 29 anni della sua vita terrena a causa di un incidente che lo colpì il 28 luglio 1993. Nunzio ha resistito stoicamente a questa tragedia per tutti questi anni dedicando le sue forze residue alla moglie Marilena anch’essa malata da trent’anni. La loro vita, se così si può chiamare, è paragonabile soltanto al CALVARIO patito da Gesù Cristo.

In questo tragitto di estrema sofferenza, questi due SANTI VIVENTI hanno avuto soltanto un GRANDE dono dal destino: TRE FIGLIE MERAVIGLIOSE, Marina, Selene e Martina.

In questo momento ci uniamo a loro e a Marilena sentendoci uniti dallo stesso dolore.

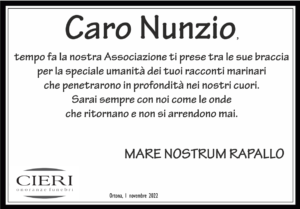

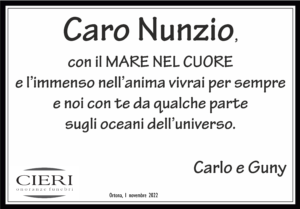

Con questo manifesto funebre MARE NOSTRUM RAPALLO ha voluto salutarlo per l’ultima volta nella sua amata Ortona:

RICORDO DI NUNZIO CATENA

Da sinistra: Marina, Nunzio, Selene e Marilena

Nunzio era dotato di una intelligenza non comune che insieme ad un sense of humor straordinario lo rendevano un personaggio simpatico ed autoironico di grande spessore umano.

Nunzio e Martina

UN RICORDO INDELEBILE

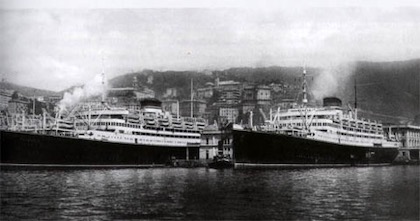

Il REX conquistò il “Nastro Azzurro” nell’Agosto del 1933 ad una velocità media di crociera di 28,92 nodi, strappando il record detenuto dal transatlantico tedesco Bremen. Il 10 Agosto 1933 la nave salpò da Genova alla volta di New York comandata dal lericino Francesco Tarabotto. Percorse il tragitto da Gibilterra al Faro di Ambrose (3.181 miglia) in 4 giorni, 13 ore e 58 minuti. A bordo numerosi erano i lericini.

Per festeggiare gli 80 Anni di quella mitica impresa, Lerici dedicò gran parte del 2013 a molti eventi importanti: Una grande mostra di cimeli di Transatlantici con pezzi originali e di pregio; un convegno con i massimi esperti sui Transatlantici; coinvolgimento delle scuole; tavole rotonde; regata d’altura; spettacoli a tema; i Grandi Chef e l’alta cucina; la V edizione di “Lerici Legge il Mare” incentrata sul Rex e transatlantici.

Per l’organizzazione di quella grande FESTA ligure, fu chiesta la partecipazione di non pochi esponenti di Mare Nostrum Rapallo che fu la prima Associazione che iniziò le celebrazioni dedicando a quel mitico viaggio del REX l’annuale MOSTRA al Castello cinquecentesco riportata nel manifesto qui sotto. Era l’ottobre del 2012. In quella occasione, voglio ricordare l’operato di Nanni che diede TANTO in fatto di esperienza e reperti museali.

Durante il CLOU della manifestazione, in una splendida serata estiva che vedeva sullo sfondo il Castello di Lerici apparve, per un’improvvisa magia, la gigantesca sagoma luminosa del REX proiettata sul vecchio maniero.

Dinanzi alla platea di un migliaio di persone, parlai del Comandante del REX, il lericino Francesco Tarabotto il quale, durante il periodo bellico, si era trasferito nel mio quartiere di S. Agostino a Rapallo.

Conclusi il mio intervento con la lettura del saggio:

U FUNTANN-A… ERA STATO FUOCHISTA SUL REX

del Com.te Nunzio Catena che commosse non pochi spettatori meritando una “standing ovation”.

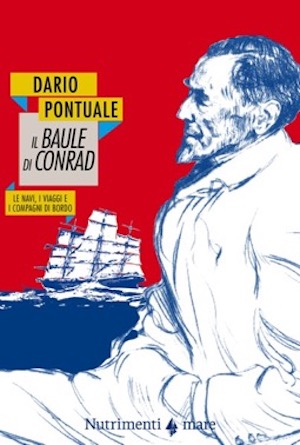

GLI SCRITTI DI NUNZIO CATENA

… Da SAGGISTICA NAVALE / Mare Nostrum Rapallo

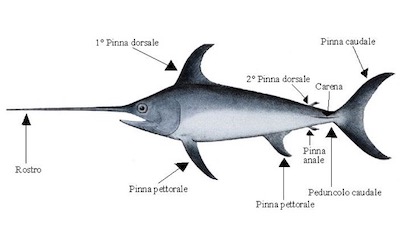

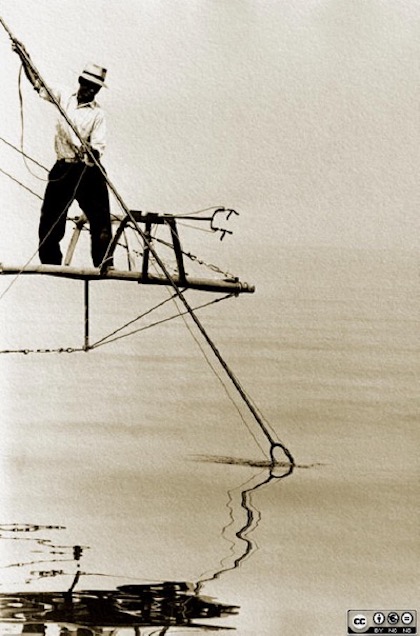

U FUNTANN-A… ERA STATO FUOCHISTA SUL REX

https://www.marenostrumrapallo.it/nunzio/

OSSO DI SEPPIA

file:///Users/carlogatti/Desktop/OSSO%20DI%20SEPPIA%20–%20MARE%20NOSTRUM.webarchive

IL FERROVIERE CHE GUARDAVA VERSO IL MARE

https://www.marenostrumrapallo.it/rocco/

ATTENTI A QUEI DUE

https://www.marenostrumrapallo.it/terry/

IL REZZAGLIO DEL MIO AMICO “COCOLA”

https://www.marenostrumrapallo.it/coco/

GIA’, AVEVO UN BEL FIATO …

https://www.marenostrumrapallo.it/nunzio-2/

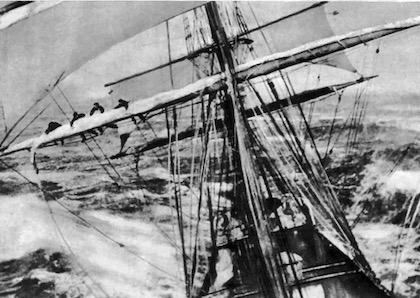

NEL PIENO DELLA TEMPESTA

https://www.marenostrumrapallo.it/ricordi-di-guerra/

ANNI ’60 – RICORDI DI BORDO E DINTORNI…

https://www.marenostrumrapallo.it/ricordi/

MOSCIAMME

https://www.marenostrumrapallo.it/mosciamme/

… DA STORIA NAVALE/Mare Nostrum Rapallo

ITALNAVI SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE - GENOVA

https://www.marenostrumrapallo.it/italnavi/

Colgo l’occasione per essere ancora una volta spiritualmente accanto al mio fraterno AMICO NUNZIO con un articolo dedicato al Com.te Francesco TARABOTTO che ho spesso citato sopra...

Francesco Tarabotto, il Comandante del REX, sfollato a Rapallo nella Seconda guerra mondiale.

https://www.marenostrumrapallo.it/tarabotto-il-comandante-del-rex/

IL GIGLIO DI MARE ora cresce anche nel mio giardino di Rapallo. Quattro anni fa Marina m’inviò da Ortona i bulbi di questo “raro” fiore delle dune sabbiose che vive solo 24 ore, poi muore e risorge ogni anno nel mese di luglio. Quest’anno ne sono fioriti 35 ed aumentano sempre.

Il GIGLIO DI MARE

https://www.marenostrumrapallo.it/pancratos/

di Carlo Gatti – Rapallo Arte

Ciao Nunzio – R.I.P – Alle 08 di ogni mattina che verrà penserò a te e tu sai perché!

Carlo e Guny

Carlo GATTI

Rapallo, 25 Novembre 2022

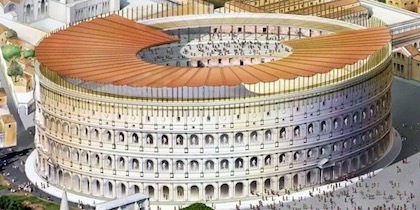

ROMA - LA FONTANA DELLA BARCACCIA

ROMA

„Sì, posso dire che solamente a Roma ho sentito che cosa voglia dire essere un uomo. Non sono mai più ritornato a uno stato d'animo così elevato, né a una tale felicità di sentire. Confrontando il mio stato d'animo di quando ero a Roma, non sono stato, da allora, mai più felice.“

Johann.Wolfgang.von.Goethe

FONTANA DELLA BARCACCIA

Immersa nella fontana omonima, il nome barcaccia è già di per sé un programma … poiché non era proprio una bella imbarcazione, anzi era piuttosto tozza e possente proprio come una barca da lavoro che era per certi versi simile ad un rimorchiatore laborioso ed instancabile del secolo scorso.

Un breve inciso:

Quando fui assunto dalla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, la prima cosa che imparai salendo a bordo del M/r BRASILE fu davvero sorprendente: non si chiamava “rimorchiatore” ma BARCACCIA per i furesti, BARCASSA per i genovesi: un nome particolare che avevo ignorato fino a quel momento. Mi suonava “strano” soprattutto perché il BRASILE era stato varato da pochi anni ed aveva una linea molto elegante che le conferiva il primato di “primadonna” tra una sessantina di “mastini” molti dei quali meritavano il nome di “gloriosa barcaccia”.

Non era un termine dispregiativo, ma piuttosto la reminiscenza storica di un “barcacciante”, (uomo di rimorchiatore, esperto nelle manovre navali portuali, che sa come aiutare una nave in difficoltà), che era stato a Roma per turismo e dopo aver visto LA FONTANA DELLA BARCACCIA, ritornò a Genova per diffondere un nuovo termine marinaro che testimoniasse la gloriosa discendenza del “gruppo RR genovese” dai navigatori portuali tiberini i quali, come i loro antichi predecessori romani, trasportavano le merci dal porto “marittimo” di Traiano a quello fluviale di Ripetta nel centro di Roma.

Si parla della FONTANA DELLA BARCACCIA come di uno dei luoghi più fotografati di Roma, sarà per la presenza di Piazza di Spagna che si trova ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, sarà per il rituale di bere un sorso d’acqua, ma forse perché la Barcaccia è uno dei piccoli grandi capolavori di Roma.

L'opera fu costruita al livello del suolo per compensare la poca pressione dell'acquedotto dell'Acqua Vergine che in quel punto era molto bassa. Sulla parte esterna della prua e della poppa sono due grandi stemmi di Urbano VIII con tre api, simbolo della famiglia Barberini; ai lati degli stemmi l’acqua esce da finte bocche di cannone. Nella parte interna vi sono invece due soli con volto umano, altro emblema dei Barberini, dalle cui bocche esce l’acqua, raccolta da volute che la incanalano verso l’esterno. Al centro, da una vasca, esce un altro grosso zampillo d’acqua.

FONTE: Anna Maria Cerioni

L’insolita vasca a forma di barca riceve l’acqua versata da un catino centrale allungato e da due grandi soli, posti internamente a prua e poppa dello scafo. Dai lati, realizzati in modo da dare la percezione che la barca stia affondando, l’acqua trabocca nell’ampio bacino sottostante, in cui, delle bocchette di finte cannoniere, sui lati esterni a prua e poppa, versano zampilli d’acqua, incorniciando gli stemmi papali con le tre api, simbolo della famiglia Barberini.

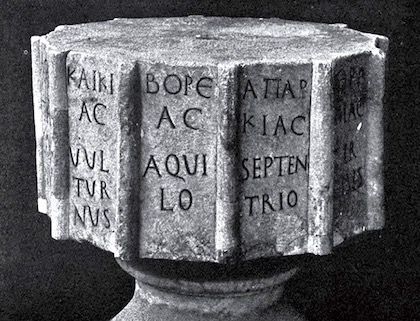

Tra le diverse interpretazioni che riguardano la fontana della BARCACCIA di piazza di Spagna, ne segnaliamo due che hanno antiche tradizioni popolari. La prima ci racconta come la particolare forma della “fontana della Barcaccia” deriverebbe dalla presenza nella piazza di una barca in secca giunta lì a causa della piena del Tevere del 1598.

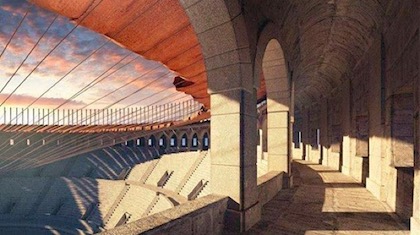

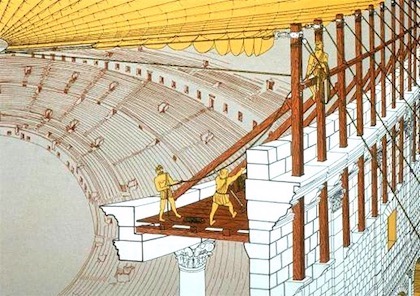

L’altra ipotesi parte ancora da più lontano e riporta che sul posto vi si svolgesse una naumachia che nell’Antica Roma era uno spettacolo direi “teatrale” che rappresentava una storica battaglia navale del passato.

Per l’inaugurazione del tempio di Marte Ultore (Marte Vendicatore), Augusto diede una naumachia che riproduceva fedelmente quella di Cesare. Come ricorda egli stesso nelle Res gestae, fece scavare sulla riva destra del Tevere, nel luogo denominato “bosco dei cesari” (nemus Caesarum), un bacino dove s’affrontarono 3.000 uomini, senza contare i rematori, su 30 vascelli con rostri e molte unità più piccole.

Riferimento: due LINK di Carlo GATTI

LE NAUMACHIE PIU’ FAMOSE DELLA STORIA

https://www.marenostrumrapallo.it/nau/

STORIA DELLA NAUMACHIA

https://www.marenostrumrapallo.it/machi-2/

Infine, in base allo shape stesso della “Barcaccia”, con le sue murate basse e larghe, non è da escludere la teoria che, nel mondo romano, la barcaccia fosse semplicemente un’imbarcazione, che risaliva il Tevere fino al vicino porto di Ripetta, ed era adibita al trasporto fluviale dei barili di vino provenienti dalle province romane del Mare Nostrum.

La fontana della Barcaccia, collocata al centro di piazza di Spagna fu commissionata da Papa Urbano VIII Barberini (1623-1644) il quale mise in atto un progetto del 1570, relativo alla costruzione di fontane pubbliche nelle piazze principali di Roma attraversate dall’antico Acquedotto Vergine ristrutturato.

Fonte: Romano Impero: La fontana fu commissionata a Pietro Bernini architetto dell’Acqua Vergine dal 1623 e padre del più celebre Gian Lorenzo (1598-1680) con il quale non è da escludere vi sia stata una collaborazione.

Autore: Pietro Bernini - (1562-1629)

Datazione: 1626-1629

Materiali: travertino

Alimentazione originaria: Acquedotto Vergine

Le fontane di Roma dimostrano come i romani abbiano sempre avuto una gran passione per le acque pubbliche, dagli acquedotti alle terme e come, dopo i secoli della decadenza, tale passione si sia affermata nella costruzione delle numerose fontane (oltre 2.000) che ancora oggi ornano vie e piazze romane.

Scalinata di Trinità dei Monti

https://sovraintendenzaroma.it

La Scalinata di Trinità dei Monti, realizzata tra il 1723 e il 1726 su progetto dell’architetto romano Francesco De Sanctis (1693-1740), costituisce il raccordo scenografico tra le pendici del Pincio dominate dalla chiesa della SS. Trinità e la sottostante piazza di Spagna.

L’idea di superare il forte dislivello con una scalea è documentata già nel 1559. Venti anni dopo la Camera Apostolica acquistò il terreno ai piedi della chiesa per realizzare la scalinata che negli intenti di papa Gregorio XIII (1572-1585) doveva essere “simile a quella dell’Aracœli”. Solo nel 1660, grazie al lascito del francese Stefano Gueffier, furono redatti i primi progetti da parte di numerosi architetti: è di questo periodo quello attribuito alla bottega di Gian Lorenzo Bernini, fondamentale per la successiva progettazione in quanto propose l’andamento concavo e convesso delle pareti e le rampe a tenaglia. Sorse allora l’annosa controversia tra lo Stato della Chiesa e la corona di Francia sul possesso dell’area interessata, che costituì una delle cause del mancato avvio dei lavori.

Nel 1717, infine, Clemente XI bandì un concorso per il progetto a cui parteciparono i maggiori architetti del tempo. I lavori, sempre a causa della citata controversia, iniziarono solo sotto Innocenzo XIII (le aquile araldiche della sua casata - Conti - compaiono, insieme ai gigli di Francia, sui cippi alla base del monumento), e furono ultimati da Benedetto XIII nel 1726.

La lunga scalinata, che sembra adagiarsi sul colle articolandosi in un continuo alternarsi di sporgenze e rientranze, è espressione di una monumentalità tipica del settecento romano che la accomuna alle altre importanti realizzazione urbane del secolo costituite dal porto di Ripetta (demolito alla fine del XIX secolo) e da fontana di Trevi.

Sottoposta nel tempo a numerosi interventi di manutenzione, la scalinata è stata oggetto di un importante restauro completo nel 1995.

Dall'ottobre 2015 la scalinata è stata sottoposta nuovamente a restauro; l’inaugurazione dopo i lavori si è svolta giovedì 22 settembre 2016 (maggiori informazioni sul restauro)

Dal 23 settembre 2016 la scalinata ridiviene normalmente percorribile.

IN ETA' IMPERIALE

Augusto e in particolare Tiberio, si impegnarono per pulire gli argini dai detriti e impedire che si costruisse sulle rive del Tevere per evitare danni quando il fiume si innalzava; in pratica venne istituito un piano regolatore che impediva ai privati di costruire vicino agli argini e tutte le case costruite abusivamente venivano distrutte.

Possiamo solo constatare che l’abusivismo edilizio è una malattia endemica della nostra etnia latina che viene da lontano…

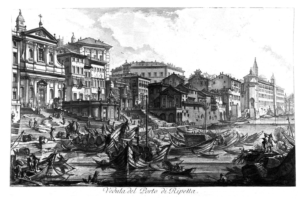

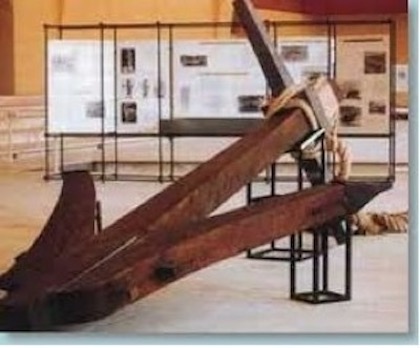

L’ANTICO PORTO DI RIPETTA

Il porto di Ripetta, così detto per distinguerlo da quello di Ripa Grande dopo l'Isola Tiberina, non esiste più: con i lavori di costruzione dei muraglioni è stato sepolto sotto il Lungotevere in Augusta che costeggia l'Ara Pacis, il mausoleo di Augusto imperatore, e le due chiese attigue: San Rocco, dedicata agli osti che qui ricevevano i rifornimenti di vino, e San Girolamo degli Schiavoni. Proprio davanti a quest'ultima si trovava l'approdo, che ebbe una sistemazione architettonica solo nel Settecento, quando si poterono utilizzare le lastre di travertino del Colosseo cadute a causa di un crollo. L'opera, voluta da Clemente XI, fu affidata ad Alessandro Specchi nel 1705, che realizzò una raffinata scalinata digradante verso il fiume. Il porto era decorato con una fontana che serviva anche da faro, sormontata da una lanterna a forma di stella, simbolo araldico della famiglia di papa Clemente, gli Albani. La fontana era circondata da una balaustra e le due colonne, erette alle estremità, fungevano da 'idròmetri' e vi si segnava il livello del Tevere quando straripava. La fontana, unico elemento del porto rimasto, si trova oggi poco lontano, in un giardinetto presso ponte Cavour sulla sinistra del fiume, in vista di Palazzo Borghese. Tra le memorie del porto di Ripetta, toccante è quella di San Camillo: giovane scapestrato, lavorava come inserviente nel vicino ospedale di San Giacomo al Corso, per ripagare le cure che gli avevano guarito una piaga alla gamba. In quel periodo, andava spesso a giocare a carte con i "barcaroli" di porto Ripetta. Anni dopo si convertì e divenne il "padre dei poveri", fondatore dell'ordine dei Camilliani, dediti ad alleviare fame e miseria. Come ogni grande città, Roma richiamava folle di mendicanti e diseredati. All'epoca di Camillo il numero degli 'straccioni' si era fatto incalcolabile e capitava periodicamente che un bando ne decretasse l'espulsione. Così Camillo s'imbatté un giorno in una carovana di miserabili diretta al porto di Ripetta per l'imbarco. Camillo tentò di tutto per fermare la triste partenza, ma gli sbirri erano irremovibili. S'inginocchiò e scongiurò di dargli almeno i due più malmessi. L'accorata petizione toccò il comandante delle guardie che, commosso, acconsentì. Il santo scelse i due più vicini alla morte e li portò sulla riva del fiume, dove a lungo e ad alta voce li consolò e pregò che potessero concludere i loro giorni in grazia di Dio.

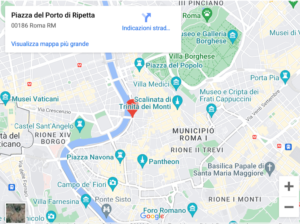

Dove siamo?

Come potete vedere dalla mappa, non ci siamo allontanati granché dalla BARCACCIA.

In questo modo potrete scoprire anche il Porto di Ripetta all’epoca del Bernini.

Da GUIDE DI ROMA:

Quando, nei primissimi anni del Settecento, si pose mano alla realizzazione dell’approdo monumentale, si trovarono sotto le melme della riva le tracce degli antichi attracchi: la Roma Antica, in epoca imperiale, utilizzava infatti talmente tanto intensamente il fiume Tevere che quasi tutte le rive dello stesso erano affiancate da banchine adatte all’approdo dei natanti (che alcuni studiosi sostengono si svolgessero ininterrottamente dal Campo Marzio fino al Testaccio).

Fu la costruzione delle mura difensive di Aureliano alla fine del III secolo d.C. che, anticipando in qualche modo l’effetto moderno dei muraglioni, distaccò gran parte della città dal fiume: un lungo muro intervallato da piccole torri si distese infatti a quel punto dall’altezza della Porta Flaminia (la nostra porta del Popolo) fino al Ponte di Aureliano (più o meno all’altezza di Ponte Sisto).

Queste mura sul fiume furono tuttavia rese permeabili ad un certo traffico mediante l’apertura di alcune posterule: una di queste venne a trovarsi all’altezza dell’attuale Chiesa di San Rocco. Da lì, attraverso i giardini del Mausoleo di Augusto, si raggiungevano le zone edificate del Campo Marzio fin sotto le pendici, estese dal colle Quirinale al Pincio e lussureggianti di fastose dimore gentilizie.

Abbiamo scelto alcuni dipinti d’epoca che rappresentano momenti di vita fluviale quotidiana:

Battelli a vapore con ruota a pale sul TEVERE

Una visione comune in tutto l'ottocento e primi del novecento, i piroscafi erano un modo efficiente ed elegante per il trasporto di merci e di persone.

Il porto, prima dei Ponti

Lo scalo di Ripetta, con un movimento minore rispetto a quello di Ripa Grande, accoglieva il traffico fluviale proveniente da monte e serviva allo smercio dei carichi diretti al centro di Roma. Vi ancoravano, partiti da Orte e da Terni, i barconi carichi di legna, carbonella e grano, portando quei vini leggeri e comuni che il Belli e con lui i Romani chiamavano “l’acquaticci de Ripetta”.

Incisione di Giovanni Battista Piranesi (ca.1750)

Il porto Clementino, detto comunemente “di Ripetta” per distinguerlo da quello maggiore di Ripa Grande, fu sistemato da papa Clemente XI, donde il nome. In effetti, in una delle numerose posterule delle “Mura Aureliane” (che allora correvano ancora dall’antico “ponte Aureliano” fino all’altezza di “porta Flaminia”) si era venuto a formare, già dal XIV secolo, un piccolo, rudimentale porticciolo “abusivo”, pressappoco all’altezza della chiesa di S.Rocco, per lo scarico di legname, carbone e vino. Nel 1704 papa Albani, Clemente XI, approvò la proposta del suo presidente delle strade per la creazione di un sistema di banchine, scalinate e piazzale superiore, un progetto, cioè, che prevedeva la sicurezza e la facilità di approdo di un porto unito alla bellezza ed alla gradevolezza di un monumento.

L’arrivo del sale a Roma in un dipinto di Gaspar Van Wittel

Il porto di Ripetta in un’incisione di Ettore Roesler Franz del 1880. Si intravede appena, sulla destra, seminascosto dalla scalinata, lo zampillo della fontana.

Piazza del Porto di Ripetta. La fontana del porto e la sua lanterna, fondamentale per l'approdo notturno (foto Marco Gradozzi).

Piazza del Porto di Ripetta. Una delle due colonne su cui furono incisi i livelli raggiunti dal fiume durante le inondazioni più celebri (foto Marco Gradozzi).

Abbiamo dato un breve sguardo panoramico sul movimento portuale di RIPETTA che ci ha permesso di intravedere sulle sponde del fiume dettagli architettonici interessanti, ma anche le linee delle imbarcazioni tipiche della Roma del ‘600, quelle che percorrevano il Tevere con le derrate alimentari ed avevano i bordi molto bassi per facilitare il ruzzolare delle cisterne e le botti del vino.

Concludiamo con l’immagine del Ponte Rotto, icona della esondazione del Tevere nel 1598 che non fu mai più ricostruito. La BARCACCIA che ispirò il Bernini… sarebbe stata trascinata da quella devastante piena del Tevere fino ai piedi di Trinità de’ Monti dove si sarebbe incagliata.

Il PONTE ROTTO

(detto anche Ponte maledetto)

La metà del ponte rimasta in piedi, ancorata alla riva destra, fu trasformata in giardino pensile, una sorta di balcone fiorito sul fiume che restò tale fino alla fine del Settecento, quando la precaria stabilità del ponte lo rese del tutto inagibile.

Nel 1853, le nuove tecnologie industriali, con un progetto dell'ing. Pietro Lanciani, restituirono vita al ponte con una passerella metallica, che venne costruita per colmare la parte mancante del rudere. Dopo oltre 300 anni il ponte riprese a collegare le due rive opposte e poté essere nuovamente attraversato. Tale soluzione durò fino al 1887, quando fu decretato l'abbattimento della passerella e la creazione del nuovo e adiacente Ponte Palatino.

Carlo GATTI

Rapallo, 4 settembre 2022

GUERRA E PACE ... AD ALLEGREZZE

GUERRA E PACE…. AD ALLEGREZZE

Fu un Agosto di sangue quello del 1944 in Val d’Aveto (GE). Siamo nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale e i nazisti sono in ritirata dietro la linea Gotica dopo un anno dalla caduta del fascismo, con la collaborazione di delatori in camicia nera al servizio di Mussolini e della Repubblica Sociale di Salò.

Di giorno il marittimo ligure è occupato a tener d’occhio il mare, la nave ed il carico, ma quando riposa sogna i verdi campi, le vallate e spesso addirittura le montagne. Chi ha navigato lo sa, e quando ritorna a casa porta la famiglia a villeggiare in Trentino oppure in Val D’Aosta. Il perché di questa “transumanza” non la conosco, ma forse si tratta del desiderio di uno “stacco” geo-climatico che, tuttavia, dopo una settimana trascorsa tra le mucche scompare per fare posto nuovamente ai sogni di mare.

Fu così che dopo aver scoperto il Trentino e la Val d’Aosta c’innamorammo perdutamente della nostra più vicina Val D’Aveto, dei loro valligiani, delle loro storie e delle tante gite che dal Passo del Tomarlo si potevano fare nei dintorni: Bobbio, il Penice, Grazzano Visconti, Compiano, Bardi alla scoperta d’incantevoli borghi medievali e persino quelli “antico-romani” a Velleia.

Il destino volle che nel 1978 “gettassimo l’ancora” a 920 metri d’altezza, qualche chilometro prima di Santo Stefano D’Aveto, precisamente ad Allegrezze, un borgo di poche case che tuttavia aveva una scuola elementare, un piccolo Ufficio Postale, un negozietto di generi alimentari, un tabacchino ed una vista mozzafiato che va dal Monte Penna all’Antola da cui scendono ripoidi versanti verso il Tigullio ed il golfo Paradiso.

Nella casa attigua alla nostra abitavano i fratelli e le sorelle di ALBINO BADINELLI. Persone umili, sempre disponibili, religiosissimi con i quali ci siamo ben presto sentiti come un’unica famiglia.

Fu così che piano piano venimmo a conoscenza di ciò che accadde a quella sfortunata famiglia e all’intera comunità che si trovò, durante la Seconda guerra mondiale, in un autentico ciclone che ora cercherò di raccontare.

ALBINO BADINELLI

1920 - 1944

UN EROE IN ODORE DI SANTITA’

Il carabiniere che si costituì ai nazifascisti per salvare 20 ostaggi e l'intero paese dalla rappresaglia

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

La chiesa di Santa Maria Assunta sorge in località Allegrezze di Santo Stefano D'Aveto, isolata, con orientamento Est-Ovest, preceduta da un ampio sagrato, lastricato in pietra, chiuso sul lato destro da un basso muretto, in pietra. La facciata a salienti, in pietra a vista è rinserrata agli angoli da cantonali in conci di pietra posti a risega. Al centro si apre il portale, rettangolare, con stipiti e architrave, modanati, in arenaria. Il portale è coronato da una cornice, in aggetto, su mensole a voluta, in pietra. Al di sopra del portale si apre una piccola nicchia a tutto sesto che accoglie la statua, in pietra, della Madonna Assunta. In alto, centrale, si apre il rosone circolare. I fronti laterali, nella parte alta sono forati da quattro monofore a tutto sesto, per lato. La parte bassa del fronte sinistro, corrispondente alla parete della navata minore, presenta una monofora a tutto sesto. Al fronte destro si addossa la Canonica. Al fronte sinistro, sul retro si addossa un edificio parrocchiale. Sul retro l'abside semicircolare è forato ai lati da due larghe monofore a tutto sesto. All'abside si addossa, sul retro, un volume, in leggero aggetto, con fronte a capanna, con rosone che si apre al centro del timpano. Il campanile sorge isolato a sinistra della chiesa. In pietra a vista, a pianta quadrata, su due ordini, separati da una leggera cornice marcapiano, con fronti decorati a specchi rettangolari, strombati, ad angoli smussati, termina con una cella con lesene d'angolo doriche che reggono una trabeazione curvilinea in aggetto. La cella è forata sui quattro lati da alte monofore a tuto sesto e sormontata da un tamburo ottagonale, forato su quattro lati da monofore a tutto sesto e coperto da tetto a guglia piramidale, con manto in lamiera.

L’esterno e l’interno della chiesa di Allegrezze

Eretta parrocchia nel X secolo, i primi documenti sulla locale chiesa di Allegrezze risalgono al 1287 quando un cartario del monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia accertò la presenza di una cappella dedicata alla Vergine Maria.

Dipendente fino alla metà del XVI secolo dal monastero pavese fu in seguito aggregata alla pieve di Ottone in val Trebbia, in occasione della visita pastorale di monsignor Maffeo Gambara vescovo della diocesi di Tortona.

L'interno dell'edificio è diviso da colonne in ardesia - denominata anche "pietra nera" - e conserva sul muro della vasca battesimale un affresco raffigurante il Battesimo di Gesù di pittore sconosciuto, ma forse risalente al Cinquecento.

Negli anni della Seconda guerra mondiale l’artista Italo PRIMI, nato a Rapallo nel 1903 e spentosi nel 1983, da sfollato ad Allegrezze, dedicò il suo tempo alla cura architettonica e artistica della chiesa di Allegrezze riportando alla luce tesori d’arte come le colonne originali in pietra nera (ardesia) della navata centrale che erano ricoperte da comune materiale edilizio e naturalmente valorizzando altre opere importanti già esistenti.

Italo PRIMI era un artista a tutto tondo: scultore, pittore, creatore di forme e oggetti. Stimato scultore, appassionato pittore, abile decoratore e uomo legato alla sua famiglia e alla sua terra, non ha mai smesso di coltivare la sua passione per l’arte. Artista vivace e aperto a nuove sperimentazioni, ma anche uomo riservato e incline alla solitudine.

All’epoca quel piccolo angolo di mondo girava intorno alla sua chiesa, un antico santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, da cui il nome Allegrezze. Il suo altissimo campanile è visibile dappertutto ed è tuttora il punto di riferimento della religiosità molto sentita dalle comunità montane di quel comprensorio. Il borgo si anima d’estate con la presenza di famiglie rivierasche attirate dalla posizione dominante alla quale si accede dalla costa attraverso i Passi della Forcella (875 mt.s.l.m.) o della Scoglina (926 mt.s.l.m.)

Negli anni ’80-‘90 la maggior parte dei giovani residenti abbandonarono i campi e le stalle e si trasferirono nelle grandi città in cerca di lavoro. Oggi si assiste ad un ritorno al passato molto promettente che vede alcune iniziative famigliari dedite non solo alla produzione di latte ma anche dei suoi derivati: formaggi tradizionali della vallata, e persino yogurt che sono molto richiesti per la loro fragranza.

Non hanno più riaperto il negozio d'alimentari e gli altri esercizi cui accennavo perché le anime di questo paese non raggiungono il numero di 25 e, sia i pochi residenti che i turisti, sono ormai motorizzati e raggiungono in pochi minuti il vicino comune di Santo Stefano. Le mucche sono 35, il numero è proporzionate al terreno di pascolo dei proprietari.

A questo punto vi chiederete: “ma perché Carlo ci ha portato fin quassù dopo averci abituato ai settimanali viaggi di mare … ?”

Innanzitutto, dopo questa estate infuocata, penso che una gita da queste parti vi possa solo giovare… dal punto di vista climatico e non solo… ma il vero motivo è un altro, ed è giunto il momento d’entrare in argomento.

QUADRO STORICO

Dopo lo sbarco in Sicilia degli Alleati e la caduta del fascismo il nuovo governo italiano tratta con gli Alleati per uscire dalla guerra. I tedeschi capiscono quello che sta per accadere e danno il via all’Operazione Alarico, con cui mandano consistenti truppe nella penisola. Mentre le trattative per l’armistizio vanno avanti tra ambiguità e tentennamenti da parte italiana, i nostri vertici militari si preparano al mutare degli eventi. In un documento: la Memoria Op 44, si danno disposizioni su come reagire alla probabile rappresaglia tedesca dopo l’armistizio, e si indicano chiaramente i nostri ex alleati come il nuovo nemico. Nonostante tutto, l’8 settembre ‘43 coglie il governo impreparato. Gli ordini non vengono diramati, i vertici dello Stato e delle forze armate abbandonano la capitale e lasciano i comandi territoriali, in Italia e all’estero, privi di indicazioni. Molti decidono di combattere, ma vengono presto sopraffatti dai tedeschi, che in poco tempo catturano un milione di militari italiani, la maggior parte dei quali viene condotto in prigionia nei lager di Germania e Polonia.

I Carabinieri sono tra i pochi militari che rimangono al loro posto, in virtù delle funzioni di polizia che devono svolgere e grazie alla loro presenza capillare sul territorio. In quei giorni concitati, a Torrimpietra, una località a 30 chilometri da Roma, un'esplosione causata incidentalmente da un gruppo di paracadutisti tedeschi durante un'ispezione, viene fatta passare per un attentato. I tedeschi rastrellano per rappresaglia 22 civili, destinandoli alla fucilazione. Il vicebrigadiere dei carabinieri SALVO D’ACQUISTO, di stanza in caserma, si autoaccusa dell'atto e sacrifica la propria vita per salvare quella degli ostaggi. Medaglia d'oro al valor militare, Salvo D'Acquisto diventa il simbolo della dedizione e dello spirito di sacrificio dell'Arma e il suo gesto non rimarrà isolato. Durante i venti mesi di occupazione tedesca, infatti, altri carabinieri daranno la vita per proteggere le popolazioni civili, oppure supporteranno la Resistenza e la lotta di liberazione.

Nella Val D’Aveto. Un anno dopo!

ALBINO BADINELLI (6.marzo 1920- 2.settembre 1944)

il carabiniere che si costituì ai nazifascisti per salvare 20 ostaggi e l'intero paese dalla rappresaglia.

La strada che taglia l’abitato di Allegrezze porta il nome di questo giovane carabiniere: Albino Badinelli che testimonia al passante un gesto di amore ed altruismo infiniti nel dare la propria vita per salvare quella di 20 civili avetani presi a caso e destinati alla fucilazione quali vittime di un’infame rappresaglia decisa dal comando nazifascista di Santo Stefano D’Aveto per vendicare alcuni militari caduti tra i reparti della Monterosa.

La Monterosa fu una delle unità militari create durante la Repubblica Sociale Italiana dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, nonché una delle più importanti che combatterono sotto le insegne del Fascismo repubblicano. La divisione, composta da circa 20.000 uomini era stata addestrata in Germania e quando tornò in Italia fu impiegata a ridosso delle Alpi Apuane e dell’Appenino Tosco-Emiliano ed anche nella Val D’Aveto.

ALBINO BADINELLI in alta uniforme

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15, 13).

Davanti al plotone di esecuzione, come Gesù in croce, Albino disse: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Un perdono che nasceva da una fede nutrita in famiglia, fin dall’infanzia. E la Chiesa guarda con crescente interesse alla sua figura.

Settimo di 11 figli di Caterina e Vittorio, contadini, Albino nasce ad Allegrezze, frazione del paesino ligure di Santo Stefano d’Aveto. Fin da piccolo, quando non è impegnato con la scuola, aiuta la famiglia nei campi. La sera, per genitori e figli, è consueta la recita del Rosario attorno al focolare. Albino porterà sempre con sé la devozione per la Madonna coltivata tra le mura domestiche ed espressa anche con il custodire, nelle sue tasche, la coroncina del Santo Rosario.

Il giovane carabiniere di Allegrezze, dopo l'8 settembre 1943, privo di comando nella Caserma di S. Maria del Taro a cui era stato assegnato, torna presso la famiglia di origine che cerca in tutti i modi di aiutare con il suo lavoro nei campi e nella ricerca del fratello disperso in Russia.

Nell’agosto 1944 diversi scontri tra partigiani e nazifascisti mettono a ferro e fuoco i paesi del circondario. Per contrastare gli attacchi della Resistenza, il comandante della Divisione Monte Rosa (maggiore Cadelo) minaccia di incendiare S. Stefano d’Aveto e di uccidere 20 ostaggi se i partigiani e gli sbandati non si presenteranno al Comando. Poiché nessuno si costituisce, terrorizzato dall’idea che venti innocenti possano essere trucidati, Albino si presenta il 2 settembre in caserma accompagnato dalla madre, invocando moderazione e pace. Viene invece immediatamente condotto davanti al plotone d’esecuzione presso il Cimitero del borgo attiguo alla chiesa, dove confida al sacerdote, un attimo prima di essere fucilato, la volontà di perdonare i suoi carnefici.

Segnalato da Tommaso Mazza, pronipote. Candidatura proposta per il Monte Stella nel 2016

Desidero a questo punto aggiungere alcune testimonianze, rese a chi scrive, dal fratello Antonio (Tony) e da sua moglie Augusta durante i lunghi pomeriggi trascorsi insieme.

“Le sue giornate passavano tra casa, campagna e chiesa. Albino leggeva molto e studiava sempre, era il più intelligente di tutti noi. Fin da bambino aveva dimostrato un forte senso religioso, intriso di profondi valori cristiani: umanità, generosità, carità, bontà d’animo e spirito di servizio. Albino era profondamente radicato nelle tradizioni religiose proprie della nostra montagna.

Albino aveva una bella voce, ed il suo canto aggiungeva solennità alle celebrazioni liturgiche in occasione delle festività, e anche quando poteva ogni mattina alle messe feriali, mentre nel tempo libero si dedicava a disegni artistici.

Diventare carabiniere era il suo sogno fin da bambino. Nel 1939 entrò all’Accademia Militare di Torino. Ai primi di marzo del 1940 venne incorporato, quale Carabiniere Ausiliario a piedi, presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma, con la ferma ordinanza di leva di mesi 18.

Nominato Carabiniere il 10 giugno dello stesso anno, fu trasferito alla Legione di Messina il 14 successivo, per poi prestare servizio nella cittadina di Scicli. Il 2 maggio 1941 è assegnato alla Legione di Napoli per il costituendo XX Battaglione Mobilitato e giunge in Balcania, territorio dichiarato in stato di guerra, il 21 settembre 1941.

Nei primi tempi Albino non se la passò male, almeno non come nostro fratello Marino che non tornò mai più dalla campagna di Russia. Tutto cambiò nel 1944 quando, dopo la distruzione della caserma in provincia di Parma dove prestava servizio, fu invitato a tornare a casa in attesa di ordini. Molti suoi colleghi in quei mesi passarono tra i partigiani. Lui era un animo pacifico, ma aiutava come poteva coloro che si erano dati alla macchia per non essere catturati e deportati.

Nell'estate del 1944 i partigiani uccidono cinque fascisti. Per rappresaglia, il comandante Cadelo della divisione Monterosa, “Caramella” era il soprannome che gli fu dato per il monocolo che gli copriva un occhio, fece diffondere un ultimatum terribile: se i partigiani non si fossero consegnati subito, avrebbe fatto fucilare tutti i civili, tra i quali c'erano anche donne e bambini, detenuti nella Casa Littoria del paese. In più avrebbe dato ordine di incendiare Santo Stefano, come già era stato fatto con alcuni paesi vicini. Di fronte a questa prospettiva, Albino prese la sua decisione:

“Prima che uccidano qualcuno, mi presento io. Altrimenti non avrei pace”

ci disse. “Noi eravamo tutti terrorizzati, ma pensavamo che al massimo l'avrebbero portato in Germania. E invece quando “Caramella” lo vide si mise a urlare:

"Tu sei un carabiniere! Il tuo dovere è catturare i disertori!”.

Albino provò a obiettare che lui voleva solo la pace, ma "Caramella" urlò ancora più forte:

“Altro che pace! Il plotone di esecuzione ti aspetta!”.

In una delle lettere di quel periodo, il 7 giugno 1942, scrive:

«Cara mamma, non posso descriverti tutta la poesia che mi suscitò nel cuore l’immagine di quella Madonnina alla quale vengono rivolte preghiere che non potranno non essere esaudite, essendo rivolte con tanta devozione dal cuore di una madre, che con ansia implora la protezione dei figli lontani... Siate sempre tranquilli, perché ovunque Ella stenderà il Suo manto sopra di noi, ne conserveremo la devozione».

Il 21 agosto successivo, in un’altra lettera, raccomanda ai familiari: «Rassegnatevi sempre al volere di Dio».

Nel biennio ’43-’44 la famiglia Badinelli è segnata prima dall’angoscia di non avere più notizie di uno dei fratelli di Albino, Marino, impegnato a combattere sul fronte russo, e poi dal dolore per la certezza della sua morte. Sarà san Pio da Pietrelcina - una delle persone a cui mamma Caterina aveva scritto - a far sapere alla famiglia di non cercare più Marino perché giaceva sepolto in una fossa comune in Russia. Circostanza che verrà confermata dal Ministero della Difesa negli anni Ottanta.

Nel ’43, Albino viene richiamato in Italia per prestare servizio a Santa Maria del Taro, piccola località in provincia di Parma. Il giovane carabiniere stringe amicizie profonde e non manca, nel suo piccolo, di evangelizzare. Testimonierà il collega Fabio Morelli, conosciuto durante l’esperienza lavorativa nel parmense: «Albino era una persona speciale, dotata di grande umanità e profonda religiosità. Andava ogni giorno a Messa nella chiesa parrocchiale e spesso ci invitava tutti a pregare il Rosario con lui. Era un grande esempio per noi che gli eravamo legatissimi […]».

LA GUERRA CIVILE

Ulteriori testimonianze

Dopo il Proclama Badoglio dell’8 settembre ‘43, che annuncia l’armistizio con gli Alleati, l’Italia si trova spaccata in due, tra nazifascisti e forze della Resistenza. Anche Albino sperimenta presto la durezza di quella guerra nella guerra, dove pure vecchi amici e familiari possono trovarsi su fronti opposti. Alcuni partigiani, siamo già nel ’44, attaccano la caserma di Santa Maria del Taro, devastandola con una bomba. Seguendo gli ordini di un superiore, Albino fa ritorno a casa, ma prima si libera del moschetto perché sconvolto dall’idea di potersene servire per uccidere dei fratelli.

Come abbiamo già visto, anche la Val d’Aveto non rimane estranea agli scontri tra “repubblichini” di Salò e "partigiani". È l’agosto del ’44 quando la Divisione nazifascista Monterosa entra in quei territori, incendiando le case in diversi borghi. Al suo comando c’è il maggiore Girolamo Cadelo, il quale ha diversi obiettivi: stanare i ribelli che infestavano quelle campagne, neutralizzare l’attività partigiana e rastrellare disertori e renitenti alla leva (in osservanza del decreto legislativo del Duce 18 febbraio 1944, n. 30:

“Pena capitale a carico di disertori o renitenti alla leva”)» [cfr. Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri, Anno II, n. 4, p. 93].

Nel giorno dell’ingresso a Santo Stefano d’Aveto, il 27 agosto, la Monterosa subisce un agguato partigiano, patendo alcune vittime. La frazione di Allegrezze, due giorni più tardi, viene incendiata dalle bande fasciste. Arriva quindi il 2 settembre. Il maggiore Cadelo e i suoi uomini hanno con sé una ventina di ostaggi. Dei manifesti, sparsi in tutto il territorio cittadino, invitano i giovani “sbandati” a presentarsi alla locale Casa del Fascio. In caso contrario, i prigionieri saranno uccisi e le case di Santo Stefano date alle fiamme. Pochi si consegnano e tra questi - pur non partecipando attivamente alla Resistenza - c’è Albino, che ai familiari aveva detto: «Devo presentarmi prima che venga ucciso qualcuno, perché non avrei più pace. Io devo essere il primo!».

Alla Casa del Fascio, Badinelli spiega a Cadelo di appartenere all’Arma e di volere la pace, ma il maggiore gli urla di aver mancato al dovere di catturare i disertori ed emette la sua ‘sentenza’: «Plotone di esecuzione!». Albino chiede a quel punto di potersi confessare, ma gli viene negato. Un giovane ha però la pietà di andare a chiamare monsignor Giuseppe Monteverde, un anziano sacerdote del posto, che accompagna Albino verso il luogo dell’esecuzione, il cimitero di S.Stefano D’Aveto, e ne raccoglie le ultime confidenze. Tra queste, c’è anche il perdono per coloro che di lì a breve saranno i suoi uccisori. Il buon sacerdote lo benedice, gli consegna un crocifisso e lo raccomanda alla Madonna di Guadalupe, molto venerata a Santo Stefano.

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano - Santuario della Madonna di Guadalupe

Nell'edificio viene conservata un'immagine della Santa portata nel santuario nel 1804 dalla chiesa di San Pietro in Piacenza. Il santuario conserva dal 1811 anche una tela che raffigura la Vergine donata all'edificio dal cardinale Giuseppe Maria Doria Pamphilj, segretario di Stato di papa Pio VII. Si narra che questa tela fosse sulle navi del suo antenato Andrea Doria nel 1571, durante la Battaglia di Lepanto. Il quadro, copia dell'immagine impressa sulla tilma, gli era stato donato all'ammiraglio dal re di Spagna Filippo II. La chiesa di stile gotico toscano fu ricostruita nel 1928 in sostituzione della vecchia settecentesca di cui rimane il campanile. L'altare maggiore espone ai lati del vecchio quadro due pale dedicate a Santo Stefano ed a Santa Maria Maddalena. Le parti in legno sono state eseguite da maestri della val Gardena.

Albino BADINELLI fu fucilato con la schiena al muro dove oggi è posta la targa commemorativa qui fotografata mentre viene benedetta da un sacerdote.

LA MEDAGLIA D’ORO conferita al carabiniere Albino Badinelli

Onorificenze e riconoscimenti

Domenica 25 settembre 2016, durante la visita a Stella (Savona), paese natio di Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Agnese Badinelli, sorella di Albino.

Dal 6 marzo 2017 Albino Badinelli viene commemorato come “Giusto dell’umanità”, titolo riservato a coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi. A lui e ad altre venti figure è stata dedicata la cerimonia di apertura delle celebrazioni per la Giornata europea dei Giusti, a Palazzo Marino, Milano, con la consegna delle pergamene per l’inserimento nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo. E’ seguita poi la commemorazione in Consiglio Comunale, con la lettura dei nomi dei nuovi Giusti, ospiti d’onore nella seduta del Consiglio.

Anche la Chiesa cattolica sta lavorando per riconoscere ufficialmente la fama di santità di questo giovane. Papa Francesco è stato informato della vicenda legato alla figura di Albino Badinelli nel settembre 2015, quando il Comitato, in visita a Roma, ha donato un piccolo volume a Papa Francesco, nel contesto dell’Udienza generale. Nella stessa occasione, il volume è stato dato anche al Papa emerito Benedetto XVI, attraverso il suo segretario personale.

Il 2 gennaio 2016, Tommaso Mazza, sacerdote della diocesi di Chiavari, ha avuto l’opportunità di intrattenere una conversazione personale con Papa Francesco a Casa Santa Marta. In questa occasione, tra le molte cose proposte, ha presentato al Santo Padre, in modo più dettagliato, la storia di Albino Badinelli, facendo particolare riferimento alla storia della sua morte. Nel maggio 2018 i Cardinali e i Vescovi lo hanno scelto come “Testimone” del Sinodo dei Giovani.

Decreto del Presidente della Repubblica

3 agosto 2017

Medaglia d'oro al merito civile alla memoria |

|

«Carabiniere effettivo alla Stazione di Santa Maria del Taro (PR), dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, non volendo venir meno al giuramento prestato e deciso a non far parte delle milizie della Repubblica di Salò, si dava dapprima alla macchia e successivamente decideva di consegnarsi al reparto nazifascista che, come rappresaglia ad un attacco subito, minacciava di trucidare venti civili inermi. Condotto davanti al plotone di esecuzione sacrificava la propria vita per salvare quella dei prigionieri. Chiaro esempio di eccezionale senso di abnegazione e di elette virtù civiche spinte fino all’estremo sacrificio. 2 settembre 1944 Santo Stefano d'Aveto(GE).» |

Giunti al cimitero del Comune di Santo Stefano d’Aveto, Albino viene posto con le spalle al muro. È in quegli istanti che, dopo aver baciato con grande devozione il crocifisso, dice come Gesù in croce:

«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».

Qualcuno nel plotone si rifiuta di sparare. Ma la sua sorte è segnata. Viene raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due al cuore e uno alla testa. Così, il 2 settembre 1944, il ventiquattrenne Albino torna al Creatore (sul luogo della sua morte, oggi si trova una lapide, la cui scritta finisce così:

«O tu che passi / chinati al suo ricordo / e prega a lui ed al mondo / pace»).

A piangerlo, tra i tanti familiari e amici, la fidanzata Albina, che tempo dopo chiederà di essere sepolta insieme alle lettere che lui le scriveva.

Il suo cadavere, ancora sanguinante, viene lasciato per un po’ davanti al cimitero e poi portato nel coro della vecchia chiesa parrocchiale, con l’ordine del maggiore Cadelo di non spostarlo da lì, perché serva da monito. Ma nella notte il corpo esanime di Albino viene trafugato da alcuni compaesani, guidati da monsignor Casimiro Todeschini, per dargli degna sepoltura.

Il suo sacrificio contribuisce comunque a placare l’ira di Cadelo, che rinuncia al proposito di uccidere gli ostaggi e incendiare Santo Stefano. Lo stesso maggiore finirà vittima di un’imboscata alcuni giorni più tardi, il 27 settembre, nei pressi del Passo della Forcella.

Ma chi comunica il fatto a mamma Caterina, pensando di portarle una buona notizia, si sente rispondere da lei:

«Non voglio ritirare il perdono che mio figlio ha dato prima di morire!».

E qualche tempo dopo, mentre sta recitando il Rosario in un angolo della sua cucina, interpellata da un cappellano militare giunto con altri a raccogliere informazioni sulla morte di Albino, la donna confida:

«Prego per coloro che hanno ucciso mio figlio».

Da quel giorno il ricordo del sacrificio di Albino non si è ancora spento: a suo nome è stata intitolata una via del Comune, dove si trovano la stazione dei Carabinieri e la scuola.

Nel 2015 è stato poi fondato il Comitato Albino Badinelli, per favorire lo sviluppo e la conoscenza della sua testimonianza.

«In questo modo - come afferma una dichiarazione di un testimone - il Carabiniere Albino Badinelli entrò nel novero di quegli eletti che, con il loro sacrificio supremo, resero possibile il nostro riscatto».

ESEMPIO PER LA CHIESA E IL MONDO

Naturalmente, la Chiesa guarda con grande attenzione alla figura di Badinelli. Almeno quattro Papi - Pio XII, Paolo VI, Benedetto XVI, Francesco - hanno conosciuto ed espresso in vario modo la loro gratitudine per l’esempio di Badinelli. Ratzinger ha parlato del suo sacrificio come «testimonianza di amore e di pace che dona forza e stimolo ai giovani del nostro tempo». E nel Sinodo dei Giovani del 2018, voluto da Bergoglio, Albino è stato incluso tra i testimoni dell’amore di Cristo da far conoscere alle nuove generazioni.

Di recente lo stesso giornalista Italo Vallebella ha scritto per il SECOLO XIX un articolo così intitolato:

Santo Stefano D’Aveto, beatificazione e canonizzazione del carabiniere Badinelli: la Congregazione dà il nulla osta

Per saperne di più:

Libro: L’amore più grande

Autore Tommaso Mazza

LA BATTAGLIA DI ALLEGREZZE NELL’ANNO 1944

http://www.valdaveto.net/documento_655.html

Con il nome di Bando Graziani furono chiamati una serie di bandi di reclutamento militare obbligatorio, destinati ai giovani italiani nati negli anni tra il 1916 e il 1926, emanati dal Ministro della Difesa della Repubblica Sociale Italiana, Rodolfo Graziani, per la costituzione del nuovo Esercito della RSI.

Il primo di questi bandi risale al 9 novembre 1943 e riguardava i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925. Dei 180 000 richiamati alla leva da questo primo bando, solo 87.000 si presentarono, tutti gli altri disertarono e molti di loro fuggirono raggiungendo le formazioni partigiane. Il 18 febbraio 1944 un decreto di Mussolini sanciva la pena di morte mediante fucilazione per i renitenti e i disertori. Questi bandi, tuttavia, ebbero scarso successo e anzi rafforzarono la resistenza partigiana clandestina, verso la quale furono attratti inevitabilmente i tanti renitenti in fuga dalla leva.

Come un ruvido panno passa sull'umanità, privandola di quelle differenziazioni sociali di cui la collettività stessa si nutre.

Rimane infine l'uomo, nella sua essenza. Nel bene e nel male.

Ecco allora che questa pagina rievocando i drammatici accadimenti della cosiddetta Battaglia di Allegrezze, rappresenta un vero monito per tutti: non lasciamo mai che la bestia che vive in ognuno di noi prenda il sopravvento.

Pensiamo al prof. Podestà, al canonico Moglia e al falegname Zaraboldi. Diversi per formazione e ruolo sociale, ma accomunati da quello che più conta: essere uomini.

Nell'accezione più sublime del termine.

Di Massimo Brizzolara

Chiavari 30 giugno 1946

Il sottoscritto dichiara che la sera del 27 agosto 1944 alle ore 17 circa, venne prelevato (arma alla mano) da due soldati accompagnati da due borghesi che erano stati prelevati in rastrellamento da una colonna di nazifascisti (gruppo Cadelo di esplorazione della Monte Rosa) ed invitato a recarsi ad Allegrezze d'Aveto per prestare soccorso medico a feriti nel combattimento in corso con un gruppo di partigiani che aveva aggredito la colonna stessa.

Il sottoscritto era a La Villa d'Aveto dove aveva la propria famiglia sfollata e da pochi giorni era venuto a visitarla. Il sottoscritto si fece accompagnare dal figlio del suo padrone di casa sig. Zaraboldi Costantino ed insieme ai militari e borghesi suddetti si recò ad Allegrezze che dista circa 1 Km.

Ferveva sempre il combattimento, ivi giunto trovò il parroco Don Primo Moglia dal quale apprese che lui stesso era stato preso in ostaggio dal comandante della colonna dei nazifascisti e che mentre veniva condotto a S. Stefano d'Aveto con la stessa, aveva inizio un fiero combattimento con i partigiani, per cui la colonna stessa era stata decimata ed aveva dovuto retrocedere.

Il parroco Don Primo allora aveva disposto il raccoglimento dei feriti e dei morti, improvvisando in casa sua (canonica) l'infermeria. Infatti io trovai nei vari letti e stanze, una quantità di feriti più gravi. Pregai il parroco di disporre in modo che mi si aprisse la scuola di fronte alla sua canonica per poter medicare e ricoverare anche altri feriti che via via affluivano portati dai borghesi. Posso attestare che la popolazione di Allegrezze guidata dal suo parroco fece miracoli in quella sera e in tutta la notte successiva, mettendo a disposizione i pagliericci e la biancheria occorrente a medicare e ricoverare ben 37 feriti gravi e a portare al cimitero sette morti.

Furono tutti medicati dal sottoscritto con l'aiuto della popolazione e in modo speciale dal parroco e da una donna che era stata presa in ostaggio certa Caprini Maria.

Nella notte stessa, con l'aiuto dell'interprete tedesco P. Tomas Ruckert, il sottoscritto potè tenere dal tenente tedesco delle SS che apparteneva al Comando della colonna stessa, la promessa su parola d'onore dello stesso, di liberare all'alba gli ostaggi presi e tra questi il parroco Don Primo Moglia ed il giovane sacerdote Giovanni Barattini di Alpicella.

Tutto ciò in premio dell'opera veramente encomiabile prestata da Don Primo e dalla popolazione della sua parrocchia da lui guidata. Infatti, all'alba del giorno dopo, prima di partire io stesso recandomi alla sua abitazione mi accertai personalmente che tale liberazione fosse mantenuta.

ALLEGREZZE BRUCIA

29 AGOSTO 1944

Purtroppo, il giorno appresso venne bruciato il paese, su ordine di un militare italiano Maggiore Cadelo che comandava la colonna.

Infrangendo la parola d'onore con il sottoscritto impegnata in proposito dal Tenente tedesco delle SS a lui in sott'ordine, mentre al mattino del 29 agosto 1944 il parroco Don Primo Moglia celebrava la messa per la festa della Madonna della Guardia presente tutti i suoi parrocchiani, faceva circondare il paese e appiccare il fuoco a tutte le abitazioni della frazione impedendo ai parrocchiani di altre frazioni di accorrere in aiuto per spegnere gli incendi. La chiesa fu salva soltanto perchè il parroco si era adoperato come già detto per i feriti. Così anche la scuola, la canonica e la stessa sua vita.

Giorni dopo assieme al parroco Don Primo Moglia, al becchino e al figlio del mio padrone di casa sig. Costantino Zaraboldi, per mia iniziativa ci recammo in località "La Cava" per raccogliere il cadavere del partigiano Berto, che su ordine del su menzionato Maggiore Cadelo, era stato lasciato sulla strada con minaccia per chi lo avesse toccato e gli demmo onorata sepoltura.

La bara fu fabbricata dallo stesso Costante Zaraboldi gratuitamente.

Un mese dopo circa, tanto il sottoscritto (che aveva rimesso di proprio tutta la medicazione dei feriti stessi) che il Zaraboldi e il padre suo, vennero arrestati assieme al parroco di S. Stefano d'Aveto ed al parroco di Pievetta sotto l'accusa di collaborazione con i partigiani e non vennero fucilati insieme ad altri otto disgraziati del luogo, solo perché nel frattempo il Maggiore Cadelo (che aveva dato ordine di fucilazione) venne ucciso in imboscata dai partigiani.

In fede di quanto sopra firmato Dott. Prof. Vittorio Podestà *

* Medico Chirurgo Radiologo - Docente nella Regia Università di Genova - Perito Medico Giudiziario

I due partigiani: BRIZZOLARA ANDREA di Villanoce e SILVIO SOLIMANO “BERTO” di Santa Margherita Ligure caddero combattendo contro i nazifascisti ad Allegrezze il 27 Agosto 1944.

Albino Badinelli – L’Arcivescovo di Chiavari, incontra la sorella del carabiniere martire.

http://www.ordinariatomilitare.it/2021/04/28/albino-badinelli-larcivescovo-a-chiavari-incontra-la-sorella-del-carabiniere-martire/

TESTIMONIANZE RACCOLTE PRESSO I PARENTI DI

ALBINO BADINELLI

IL CIMITERO DI ALLEGREZZE

Due giganteschi alberi di SEQUOIA fanno da guardiani e custodiscono la memoria per sempre

Anni Ottanta dell’Ottocento, epoca della messa a dimora da parte di Agostino Zanaboldi, figlio di immigrati liguri negli Stati Uniti, che ritornò da New York con due piantine di sequoia….

Concludo con alcune riflessioni personali:

I carabinieri avevano due compiti principali:

di polizia, tutela della sicurezza della popolazione italiana - di militari nelle Forze Armate, avevano giurato fedeltà al re e non al fascismo.

Domenica 25 luglio 1943 ore 17.00

Tra coloro che si occupano dell'arresto di Mussolini: i carabinieri Giovanni Frignani e Raffaele Aversa saranno tra gli uccisi alle cave Ardeatine.

Per questo motivo i nazifascisti non si fideranno mai dei carabinieri.

La situazione diventa estremamente difficile per l’Arma Regia dopo l’8 settembre 1943, quando il Re abbandona la capitale e l’Arma dei Carabinieri riceve l’ordine di rimanere sul posto per mantenere l’ordine pubblico e collaborare con l’occupante.

Viene chiesta loro la “fedeltà a Salò” e da quel momento iniziano le diserzioni, le deportazioni e gli arruolamenti presso le unità partigiane.

In questo drammatico quadro storico avviene la fucilazione di Salvo D’Acquisto seppure innocente e riconosciuto tale dal comando tedesco.

Il suo gesto eroico salva la vita a 22 ostaggi presi nei dintorni quando tutti sapevano che la causa della morte di due militari tedeschi era dovuta ad una esplosione da loro stessi provocata. Gli ostaggi furono liberati ma i tedeschi ottennero il loro scopo: creare panico e terrore tra la popolazione.

A guerra finita i numeri ci spiegheranno meglio di tante parole il SACRIFICIO dei Carabinieri:

2.735 ……….. caduti

6.521 …………feriti

0ltre 5.000… deportati in Germania

Nel 2001 Papa Giovanni Paolo II, in un discorso rivolto ai Carabinieri disse:

La storia dell’Arma dimostra che si può raggiungere la vetta della SANTITA’ nell’adempimento fedele e generoso verso il proprio STATO.

SALVO D’ACQUISTO:

Nascita:

Napoli, 15 ottobre 1920

Morte:

23-settembre-1943

Località Torre Perla di Palidoro, nella frazione di Palidoro, nel comune di Roma (oggi-Fiumicino).

ALBINO BADINELLI:

Nascita:

Allegrezze, 6 marzo 1920

Morte:

2 settembre 1944

Santo Stefano D’Aveto

Tra questi due GIGANTI dello SPIRITO DI SERVIZIO è difficile trovare persino le più sottili differenze caratteriali e comportamentali.

Entrambi si presentarono spontaneamente davanti ai loro carnefici esibendo ciascuno il PROPRIO ONORE MILITARE, QUEL VALORE che non trovarono sia nel Comando Tedesco di Roma sia in quello Nazifascista della Liguria montana.

Rimane soltanto da aggiungere qualcosa sull’enfasi, la pubblicità dei media, del cinema e della politica data al tragico evento riferito al povero Salvo D’ACQUISTO ed il lunghissimo SILENZIO dedicato al NOSTRO carabiniere Albino BADINELLI.

Gli storici “sopra le parti” affermano che la politica non nobilita mai certi fatti… ma che è soltanto capace di MITIZZARE la parte che più gli conviene.

Credo si riferiscano all’azione compiuta dai Gruppi di Azione Patriottica il 23 marzo 1944 quando attaccarono una colonna del battaglione di polizia tedesca Bozen in via Rasella a Roma provocando la morte di 26 soldati austriaci, fatto che fece scattare immediatamente la “rappresaglia nazista”.

Nessuno degli autori di quella strage si presentò per autodenunciarsi al Comando tedesco e, com’è noto, la conseguenza fu la seguente: il giorno dopo, il 24 marzo 1944 un plotone tedesco, comandato da Herbert Kappler giustiziò 335 italiani “incolpevoli” alle Fosse Ardeatine.

Un massacro tra i più efferati della storia della Seconda guerra mondiale.

Una giustificazione per i responsabili dell’eccidio di Via Rasella esiste in ogni caso: Kappler, per ordine perentorio dello stesso Hitler, fu obbligato a eseguire la strage in tempi brevissimi, motivo per cui non ci sarebbe stato il tempo materiale per mettere a punto una qualsiasi strategia tesa ad evitare la morte di quei poveri Martiri delle Fosse Ardeatine.

Tutto comprensibile! Ma per i nostri due VALOROSI Carabinieri:

SALVO D’ACQUISTO E ALBINO BADINELLI

A IMITAZIONE DI CRISTO

bastarono pochi minuti per autodenunciarsi, salire sul patibolo e morire per salvare degli innocenti.

Carlo GATTI

Rapallo, 3 Agosto 2022

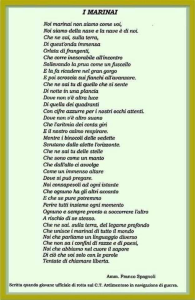

IL MARINAIO DI UN TEMPO CHE FU...

IL MARINAIO DI UN TEMPO CHE FU …

Vita di bordo

Porto di Savona – MONUMENTO AL MARINAIO

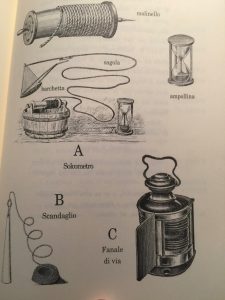

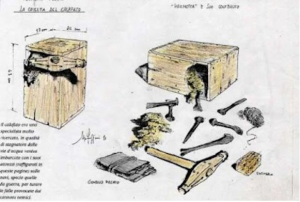

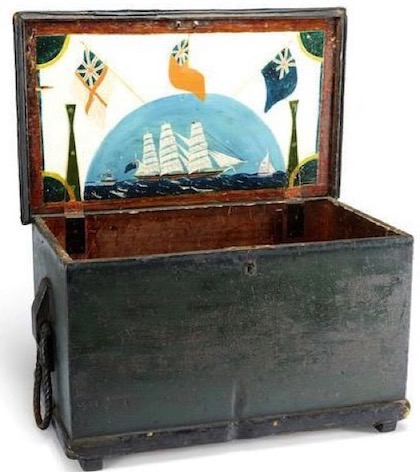

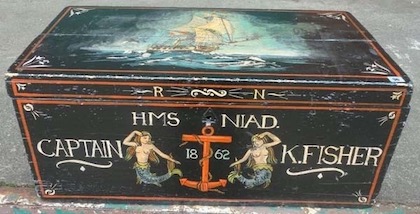

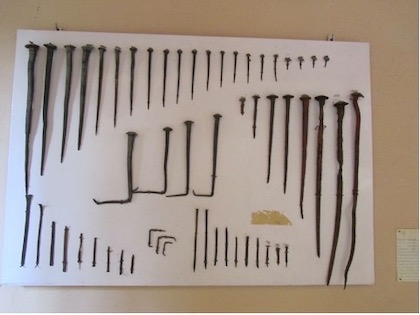

I FERRI DEL MESTIERE

Il marinaio di un tempo teneva una varietà di piccoli attrezzi e oggetti personali. La maggior parte di questi strumenti erano primitivi ma altamente funzionali - anche piuttosto belli - e spesso realizzati dallo stesso individuo che li usava.

MUSEO MARINARO TOMMASSINO ANDREATTA DI CHIAVARI

Guardamano per cucire le vele

Italia, primi del ’900

Dimensioni: cm 12×7

Materiali: tela olona e ferro

Donazione Elio Costanzo

M.M.T.A. – Invent. n. 218

Apparteneva al nostromo Andrea Schiaffino.

Veniva indossato per proteggere la mano durante la cucitura delle vele. Con la parte metallica veniva spinto l’ago per bucare la tela.

Punteruoli, caviglie, cavigliere, aghi da velaio, pece, bobine di filo per vele

Caviglia è anche il cavicchio conico con cui si divaricano i legnoli, ossia gli elementi ritorti dei quali è costituita una cima, per farvi giunte o gasse impiombate.

TENDI COMANDO dell’autore

Sacchetti porta utensili in tela olona

REPERTI DI CALAFATO - dell’autore

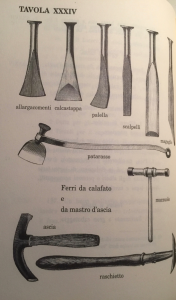

Il calafato, o maestro calafato, è un operaio specializzato, o altra figura specializzata, che fa parte delle maestranze impiegate nelle costruzioni navali e nelle manutenzioni nautiche. Il calafato si occupa di calafatare le navi o, più in genere, le imbarcazioni in legno, con cadenza periodica, o qualora si rendesse necessario.

Sulle imbarcazioni di dimensioni maggiori, il calafato poteva essere imbarcato a bordo insieme ad un maestro d’ascia, mentre le imbarcazioni di dimensioni minori facevano riferimento a maestri d'ascia o maestri calafati che operavano a terra.

L'opera del calafato è un lavoro difficile e di precisione, tanto che anticamente ci volevano 8 anni di apprendistato per diventare maestro calafato mentre ne bastavano 5 per diventare maestro d’ascia.

Purtroppo di queste maestranze storiche, altamente qualificate, se ne trovano pochi nei cantieri navali più longevi d’Italia, essendo un mestiere di tramando generazionale che va via via scomparendo.

Gli attrezzi del Maestro d’ascia e del Calafato non hanno età

Soltanto visitando i Musei Marinari possiamo “gustarne” tutte le varianti tenendo presente che ogni Mastro d’ascia, così come il Calafato, costruiva i suoi attrezzi a misura dei propri arti: spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso e mano.

GLI ATTREZZI DEL CALAFATO

MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA - CHIAVARI

Asce, pialle, seghe, verine, raspe, magli, scalpelli … per ricordare quelli dai nomi risaputi che, basta citarli, richiamano le loro forme. “Sono di tutte le dimensioni, a misura di ogni intervento (anche per quelli in spazi angusti) e di ogni… braccia. Sì, perché a seconda della loro diversa stazza, a cominciare dalla lunghezza delle braccia, maestri d’ascia e calafati si costruivano l’attrezzo specifico, di cui erano gelosi”, racconta Giorgio, ultimo dei maestri d’ascia rapallini, che ne puntualizza il valore: “Ogni attrezzo corrisponde ad un antenato, che qui continua idealmente a vivere … questi attrezzi sono intrisi del suo sudore, del suo sangue, del suo pensiero …” Ecco spiegata la sacralità del luogo!

CALDARO DA PECE

MARMOTTA

Gli attrezzi del calafato sono il maglio, martello di legno a due teste rinforzato da cerchi di metallo; la mazzola più corta e tozza; vari ferri tipo scalpelli di diverse dimensioni, privi di affilatura ma con il bordo piatto, alcuni con scanalatura, per non recidere la treccia, chiamati palelle o calcastoppa.

GLI ATTREZZI DEL MAESTRO D’ASCIA

MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA – CHIAVARI

Il maestro d’ascia é un professionista le cui origini affondano nell’antichità più remota. Purtroppo di questi mitici personaggi, a metà tra l’artigiano e l’artista, ne rimangono pochi e sono introvabili. Costruire uno scafo preciso al millimetro presuppone anni di fatica e tanto amore per la costruzione navale. Esperienza, perizia e competenza sono tutti elementi che maturano nel corso del tempo, sotto la guida di maestri d’ascia più anziani, spesso nonni e padri che tramandano l’abilità nell’adoperare l’ascia da una generazione all’altra.

Un po' di letteratura...

IL VECCHIO E IL MARE

ERNEST HEMINGWAY

Tutto in lui era vecchio, tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti.

CHARLES BAUDELAIRE

Umo libero, tu amerai sempre il mare! E’ il tuo specchio il mare! Contempli la tua anima nell’infinito svolgersi della sua onda e non è meno amaro l’abisso del tuo spirito.

JOSEPH CONRAD

Il mare non è mai stato amico dell'uomo. Tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza.

ANONIMO

POESIA ANTICA

Vuga t'è da vugâ prexuné

E spuncia spuncia u remu fin au pë.

Vuga t'è da vugâ turtaiéu

E tia tia u remmu fin a u cheu...

CONCLUDO

A scuola ero incazzato nero perché dovevo studiare lavagnate di formule trigonometriche ...

Era il mio primo viaggio e, superato l’Atlantico quel giorno, con incredibile precisione, mi trovai davanti a New York!

Mi emozionai alla vista della grande MELA con i suoi grattacieli, ma ancor di più quando mi resi conto che quelle “bagasce" di formule analitiche antiche non le avevo studiate invano…

Carlo GATTI

Rapallo, 4.8.2022

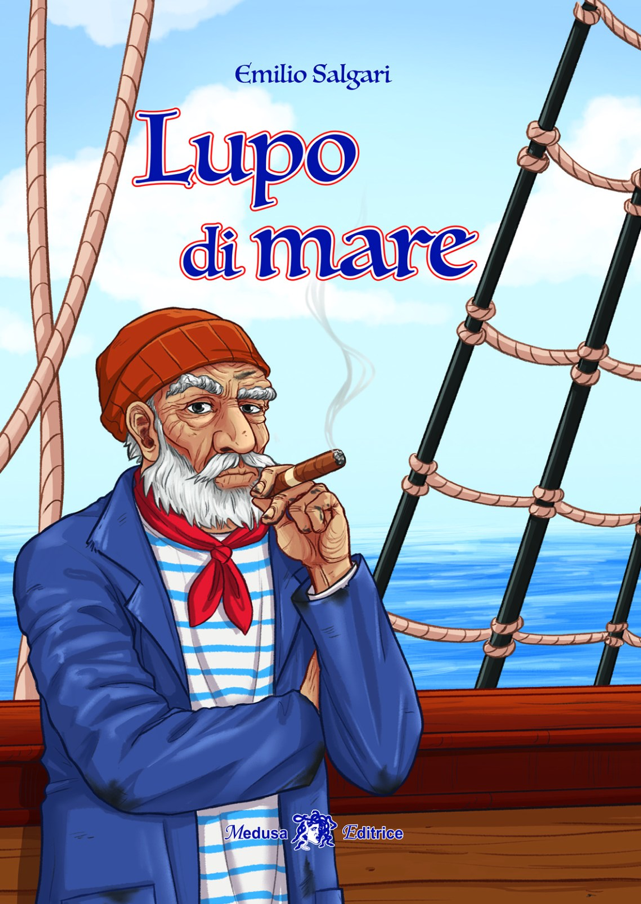

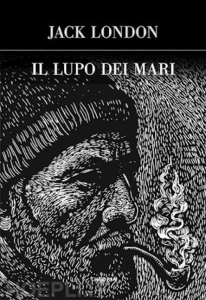

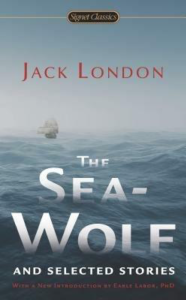

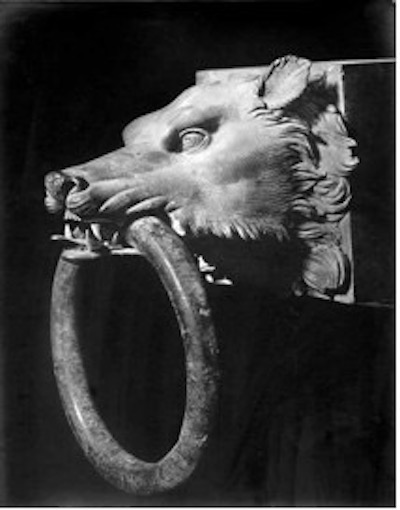

LUPO DI MARE

LUPO DI MARE

Navigando qua e là sul web….

LUPO DI MARE: il termine lupo di mare a bordo degli antichi velieri di un tempo era affibbiato al NOSTROMO, il marinaio più anziano, rozzo ma molto autorevole. Abile e coraggioso, era temuto per la sua austerità e capacità di comando della ciurma. Era certamente il più esperto tra i marinai di bordo e colui che sentiva e vedeva tutto, non era sensibile alle lodi e alle critiche. Prendeva molto dal carattere e dall’aspetto dell’animale lupo e, come questo, accomunava in sé la forza e la determinazione.

LUPI DI MARE

Qualcuno sostiene che il “detto” nacque negli ambenti marinari degli angiporti. In questo caso “la bocca del lupo” era una specie di lavagna dove i capitani che arrivavano alla Giudecca (VE) registravano il loro arrivo e la quantità di uomini e merci portati a casa. L’espressione significava quindi augurare di fare una buona navigazione e di tornare salvi in porto. “In Bocca al Lupo - che il Dio del mare ti ascolti”.

Il STV Enzino GAGGERO ci ha donato la

C’è anche un’altra versione più realistica:

Nei mari della Groenlandia il “lupo di mare” è un pesce comune

Questa espressione si usa con significato solo leggermente differente. Infatti serve per indicare un marinaio che ha molti anni di esperienza in fatto di navigazione, e proprio per questo gode di rispetto tra i suoi colleghi.......

Viene usato come AUGURIO:

“Buon vento a tutti coloro che oggi possono spiegare le vele"!

Ecco tre foto del pesce nordico LUPO DI MARE

In francese: Loup de mer

In inglese: sea dog

In tedesco: sea wolf= Der Seewolf

In spagnolo: Lobo marino

In svedese: Havsvarg

Ancora un esempio del termine marinaro

BOCCA DI LUPO (nodo)

La bocca di lupo era conosciuto fin dal Primo Secolo dal medico greco Heraklas, che lo descrisse in una monografia dedicata ai nodi ad uso chirurgico.

Perché si dice in bocca al lupo?

Numerose sono le interpretazioni di questo modo di dire dalla valenza scaramantica, dal folklore, all’etologia, passando per la storia di Roma.

Il lupo, l’abbiamo già detto, è un archetipo più che un animale. Nel corso della storia numerose sono state le “visioni” di questo animale, nella tradizione medioevale era visto come l’incarnazione del pericolo e del male, nelle antiche tradizioni nordiche evocava invece conoscenza e rivelazioni epifaniche. In letteratura l'epifania è, secondo Joyce, un'improvvisa rivelazione spirituale, causata da un gesto, un oggetto, una situazione della quotidianità, forse banali, ma che rivelano inaspettatamente qualcosa di più profondo e significativo.

Numerose sono le interpretazioni del proverbio “in bocca al lupo”. Espressioni simili si ritrovano anche in altre lingue europee.

Oggi, dopo aver rischiato l’estinzione negli anni Settanta, il lupo è tornato, scende in collina e spesso si fa anche fotografare. Purtroppo stiamo assistendo ad un nuovo tentativo di demonizzare questo elusivo e prezioso predatore. Il lupo è così radicato nella nostra cultura che è presente anche in numerosi proverbi e modi di dire. Su tutti l’augurio “in bocca al lupo”, ma cosa significa veramente? Ecco alcune interpretazioni di questa locuzione.

Funzione apotropaica

L’interpretazione più accreditata dell’origine del detto è quella della funzione apotropaica (ovvero una formula che allontana o annulla un’influenza maligna) della locuzione, “capace di allontanare lo scongiuro per la sua carica di magia”, sostiene l’Accademia della Crusca. Questa versione prevede la risposta: “crepi”, sottintendendo il lupo, e sarebbe nata come frase di augurio rivolta a chi si appresta ad affrontare una prova difficile. L’origine dell’augurio viene attribuita sia a pastori e allevatori, che consideravano il lupo un nemico, sia ai cacciatori, che vagavano di villaggio in villaggio mostrando carcasse di lupi e pretendendo una ricompensa per il servizio reso.

La lupa di Romolo e Remo

Questa spiegazione si basa sul simbolo della città eterna, la lupa che ha salvato Romolo e Remo nella storia dell’origine di Roma. I gemelli, figli del dio Marte e della vestale Rea Silvia, vengono allattati dalla lupa che salva loro la vita, il senso dell’augurio cambia dunque radicalmente e il lupo diviene sinonimo di protezione. La risposta “crepi” non avrebbe pertanto senso.

Al sicuro nella bocca di mamma lupa

Questa, anche se può essere storicamente inesatta, è probabilmente l’interpretazione più romantica. Il significato è simile alla spiegazione precedente e propone una lettura etologica del proverbio. Mamma lupa è solita trasportare i propri cuccioli in bocca in caso di pericolo, in una situazione così non c’è posto più sicuro della bocca del lupo, augurare quindi a qualcuno di trovarsi tra le fauci di questo animale è un modo per auspicare che sia protetto. In questo caso la risposta non è “crepi”, ma un più pacifico “lunga vita al lupo”, o “evviva il lupo” o “grazie”.

“Lupo di mare” nei testi

The Dubliners - la Irish Rover

ma presto il tormento dovra’ finire;

dell’amore di una donna non ha mai paura

il vecchio lupo di mare della Irish Rover

Giuseppe Ungaretti - Allegria di naufragi

dopo il naufragio

un superstite

lupo di mare.

Đorđe Balašević - Il marinaio della Pannonia

o meglio come capitan Cook

In questa piana tra i campi perdo la speranza

un lupo di mare arenato in un campo di grano

Joan Manuel Serrat - Incubi per telenovele

che gli sorrideva ad un palmo dal naso

e gli offriva una tazza di caffè

con la voce di un lupo di mare gli diceva:

“Loro hanno dormito bene, signora, signore?

Marco Sbarbati - La mia casa alla fine del mondo

Fra le tue dita si posa l'estate

Chiedimi ancora se so dove andare

Fammi sentire un lupo di mare

Meglio seguire la stella polare

Le Piccole Ore - Piccola strega

Ti sei aggrappata al mio cuore

Credevo di esser forte ed insensibile

Un vecchio lupo di mare

El Presi - Pescatori Asturiani

Lastres, Guijón, Avilés y Tapia de Casariego.

Soltanto un lupo di mare

sopporta la solitudine

Massaroni Pianoforti - Lupo di mare

Hai il dono raro di una bellezza elegante

Perfino se indossi un berretto discutibile da marinaio

Quando mi hai detto "Lupo di mare"

La tua promessa è come una stella da guardare e mai seguire

Non avete udito mai parlare di mastro Catrame? No?…

Allora vi dirò quanto so di questo marinaio d’antico stampo, che godette molta popolarità nella nostra marina: ma non troppe cose, poiché, quantunque lo abbia veduto coi miei occhi, abbia navigato molto tempo in sua compagnia e vuotato insieme con lui non poche bottiglie di quel vecchio e autentico Cipro che egli amava tanto, non ho mai saputo il suo vero nome, né in quale città o borgata della nostra penisola o delle nostre isole egli fosse nato.

Era, come dissi, un marinaio d’antico stampo, degno di figurare a fianco di quei famosi navigatori normanni che scorrazzarono per sì lunghi anni l’Atlantico, avidi di emozioni e di tempeste, che si spinsero dalle gelide coste dei mari del nord fino a quelle miti del mezzogiorno, che colonizzarono la nebbiosa Islanda e conquistarono il lontano Labrador, quattro o forse cinquecento anni prima che il nostro grande Colombo mettesse piede sulle ridenti isole del golfo messicano.

Quanti anni aveva mastro Catrame? Nessuno lo sapeva, perché tutti l’avevano conosciuto sempre vecchio. È certo però che molti giovedì dovevano pesare sul suo groppone, giacché egli aveva la barba bianca, i capelli radi, il viso rugoso, incartapecorito, cotto e ricotto dal sole, dall’aria marina e dalla salsedine. Ma non era curvo, no, quel vecchio lupo di mare!

Procedeva, è vero, di traverso come i gamberi, si dondolava tutto, anche quando il vascello era fermo e il mare perfettamente tranquillo, come se avesse indosso la tarantola, tanta era in lui l’abitudine del rollio e del beccheggio; ma camminava ritto, e quando passava dinanzi al capitano o agli ufficiali teneva alto il capo come un giovinotto, e da quegli occhietti d’un grigio ferro, che pareva fossero lì lì per chiudersi per sempre, sprizzava un bagliore come di lampo. Ma che orsaccio era quel mastro Catrame! Ruvido come un guanto di ferro, brutale talvolta, quantunque in fondo non fosse cattivo: poi superstizioso come tutti i vecchi marinai, e credeva ai vascelli fantasmi, alle sirene, agli spiriti marini, ai folletti, ed era avarissimo di parole. Pareva che faticasse a far udire la sua voce, si spiegava quasi sempre a monosillabi e a cenni, non amava perciò la compagnia e preferiva vivere in fondo alla tenebrosa cala, dalla quale non usciva che a malincuore. Si sarebbe detto che la luce del sole gli faceva male e che non poteva vivere lontano dall’odore acuto del catrame, e forse per questo gli avevano imposto quel nomignolo, che poi doveva, col tempo, diventare il suo vero nome.

Chi aveva mai veduto quell’uomo scendere in un porto? Nessuno senza dubbio. Aveva un terrore istintivo per la terra, e quando la nave si avvicinava alla spiaggia, lo si vedeva accigliato, lo si udiva brontolare, e poi spariva e andava a rintanarsi in fondo del legno. Di là nessuno poteva trarlo; guai anzi a provarsi! Mastro Catrame montava allora in bestia, alzava le braccia e quelle manacce callose, incatramate, dure come il ferro e irte di nodi, piombavano con sordo scricchiolio sulle spalle dell’imprudente, e i mozzi di bordo sapevano se pesavano!

Per tutto il tempo che la nave rimaneva in porto, mastro Catrame non compariva più in coperta. Accovacciato in fondo alla cala, passava il tempo a sgretolare biscotti con quei suoi denti lunghi e gialli, ma solidi quanto quelli del cignale, a tracannare con visibile soddisfazione un buon numero di bottiglie di vecchio Cipro, alle quali spezzava il collo per far più presto, e a consumare non so quanti pacchetti di tabacco.

Quando però udiva le catene contorcersi nelle cubìe e attorno all’argano, e lo sbattere delle vele e il cigolare delle manovre correnti entro i rugosi bozzelli, si vedeva la sua testaccia apparire a poco a poco a fior del boccaporto e, dopo essersi assicurato che la nave stava per ritornare in alto mare, compariva in coperta a comandare la manovra.

Sembrava allora un altro uomo, tanto che si sarebbe detto che invecchiava di mano in mano che si avvicinava alla terra e che ringiovaniva di mano in mano che se ne allontanava per tornare sul mare. Forse per questo si sussurrava fra i giovani marinai che egli fosse uno spirito del mare e che doveva esser nato durante una notte tempestosa da un tritone e da una sirena, poiché quello strano vecchio pareva si divertisse quando imperversavano gli uragani, e dimostrava una gioia maligna che sempre più cresceva, allora che più impallidivano dallo spavento i volti dei suoi compagni di viaggio.

Da che cosa provenisse quell’odio profondo che mastro Catrame nutriva per la terra? Nessuno lo sapeva, e io non più degli altri, quantunque mi fossi più volte provato ad interrogarlo. Egli si era contentato di guardarmi fisso fisso e di voltarmi bruscamente le spalle, dopo però avermi fatto il saluto d’obbligo, poiché mastro Catrame era un rigido osservatore della disciplina di bordo.

Del resto tutti lo lasciavano in pace, mai lo interrogavano, poiché lo temevano e sapevano per esperienza che aveva la mano sempre pronta ad appioppare un sonoro scapaccione, malgrado l’età, e qualche volta anche faceva provare la punta del suo stivale. Gli uni lo rispettavano per l’età, gli altri per paura.

Lo stesso capitano lo lasciava fare quello che voleva, sapendo che in fatto di abilità marinaresca non aveva l’eguale, che poteva contare su di lui come su d’un cane affezionato, sebbene ringhioso, e che valeva a far stare a dovere l’equipaggio anche con una sola occhiata, né mancava mai al suo servizio.

Una sera però, mentre dai porti del Mar Rosso navigavamo verso i mari dell’India, mastro Catrame, contrariamente al solito, commise una mancanza che fece epoca a bordo del nostro veliero: fu trovato nientemeno che ubriaco fradicio in fondo alla cala!… Come mai quell’orso, che da tanti anni aveva dato un addio ai forti liquori che tanto piacciono ai marinai e che mai una volta si era veduto barcollare pel soverchio bere, si era ubriacato? Il caso era grave; ci doveva entrare qualche gran motivo, e il nostro capitano, che voleva veder chiaro in tutto, ordinò un’inchiesta, su per giù come fanno le nostre autorità quando accade qualche grosso avvenimento.

E la nostra inchiesta approdò a buon porto, poiché si constatò con tutta precisione che mastro Catrame si era ubriacato per errore! Qualche burlone aveva mescolato fra le bottiglie di Cipro una di rhum più o meno autentico, e il vecchio lupo l’aveva tracannata tutta senza nemmeno accorgersi della sostituzione.

Un mastro che si ubriaca durante la navigazione non la può passar liscia, e tanto meno doveva passarla mastro Catrame, che era così rigido osservatore delle discipline marinaresche. Quale brutto esempio, se lo si fosse graziato!

Il capitano con tutta serietà ordinò che si portasse il colpevole sul ponte appena l’ebrezza fosse passata, e avvertì l’equipaggio di tenersi pronto per un consiglio straordinario. Dopo due ore mastro Catrame, ancora stordito da quella abbondante libazione, che avrebbe potuto riuscire fatale a uno stomaco meno corazzato, compariva in coperta torvo, accigliato, coi peli del volto irti. I suoi occhietti correvano dall’uno all’altro marinaio, come se volessero scoprire il colpevole di quella brutta gherminella.