La MAREA NERA del Golfo del Messico

La Marea nera del Golfo del Messico

Una Catastrofe annunciata

Il disastro ambientale della Piattaforma petrolifera Deepwater Horizon é stato uno sversamento massivo di petrolio nelle acque del Golfo del Messico in seguito a un incidente riguardante il Pozzo Macondo, posto a oltre 1.500 mt. di profondità. Lo sversamento é iniziato il 20 aprile 2010 ed é terminato 106 giorni più tardi, il 4 agosto 2010, con milioni di barili di petrolio che ancora galleggiano sulle acque di fronte alla Louisiana, Mississipi, Alabama e Florida. E’ il disastro ambientale più grave della storia americana, avendo superato di oltre dieci volte pèer entità quello della petroliera EXXON VALDEZ nel 1989.

E’ difficile per chi è estraneo all’ambiente delle Piattaforme e del mondo delle estrazioni petrolifere, farsi un’idea dell’accaduto nel Golfo del Messico. Ma noi di Mare Nostrum, nel caso specifico, abbiamo la chance di poter scambiare quattro chiacchiere con il nostro socio, Pino Sorio, Direttore di macchina, (perito e supervisore di una importante Società genovese di costruzioni navali) che ha nel suo curriculum ben 25 anni d’esperienza nel settore delle Piattaforme Petrolifere.

Partiamo dalle possibili cause dell’immane incidente. Pino, a te la parola.

Per quanto riguarda le possibili cause, sicuramente l'incendio è stato causato da una perdita della valvola sulla testa del pozzo, chiamata "christmas tree". Durante i miei 25 anni passati nella costruzione di piattaforme petrolifere abbiamo avuto due casi di incendi causati dalla perdita della valvola di testa del pozzo, una nel Golfo Persico (1973) ed una seconda in Brasile (1988). I sistemi usati per lo spegnimento sono un po’ lunghi da descrivere, semmai ci ritorneremo in seguito.

Che tipo di piattaforma è la Deepwater Horizon 11?

In questa bella immagine é visibile la piattaforma Deepwater Horizon nei dettagli costruttivi mentre é trasportata da un mezzo speciale.

Guardando le foto di questa ptf prima dell'incidente, ti posso confermare che appartiene alla classe <Scarabeo 5> della Saipem, ossia di tipo galleggiante, con due scafi e 4 o 6 colonne. A conferma delle inesattezze che si leggono, questa mattina il Corriere della Sera riporta che la piattaforma, al momento dell'incidente, conteneva 2,6 milioni di litri di petrolio. Questi 2600 mc sono il combustibile per far funzionare le macchine della ptf e non sono quelli che stanno bruciando, la piccola quantità descritta si sarebbe esaurita in brevissimo tempo . Quello che brucia è il petrolio greggio che fuoriesce dal pozzo. Anche qui i giornalisti non usano mai i metri cubi ma i milioni di litri perchè fanno più effetto sulle persone non del mestiere. All'interno dei due galleggianti ci sono i locali pompe, le casse di zavorra, i locali macchina, ecc. e non certo i depositi del petrolio che sta bruciando. Un'altra fesseria che ho sentito è che la piattaforma posa su un fondale di 5000 metri. Ma dove vanno a trovare delle strutture di piattaforme di tale altezza? Queste ptf, che lavorano in alti fondali (non per niente si chiamano "deep water"), lavorano in DP (dinamic position) a meno che non vadano a perforare in bassi fondali dove posizionano le ancore (8 o 12 o in alcuni casi anche 16)

Hai accenato alla piattaforma SCARABEO 5. E’ stata costruita a Genova a partire dal 1990 e proprio io, insieme al collega A. Maccario la mettemmo in uscita dai Cantieri di Sestri Ponente con sei rimorchiatori. (vedi foto precedente) La ricordo ancora come una manovra “difficile”. Pur essendo auto-propulsa, la ptf scarrocciava in canale per effetto di un leggero vento di scirocco che faceva leva sull’alta struttura e sullo scarso pescaggio. Abbiamo letto e ascoltato da autorevoli fonti altre inesattezze. Quale di queste ti ha dato più fastidio?

La Deepwater Horizon in fiamme

Continuando nella lettura degli articoli sulla ptf del Golfo del Messico, che ormai vengono fuori come i funghi perchè tutti si sentono esperti in questo campo. Una in particolare mi ha fatto sorridere, quella del Sig. Alessandro Gianni, direttore delle “campagne” di Greenpeace: “L'unica soluzione è smetterla con le esplorazioni offshore ed avviare una decisa rivoluzione energetica così da poterci liberare dalla schiavitù del petrolio e dal pericolo del trasporto degli idrocarburi”.

A questo signore vorrei chiedere cosa intende per “rivoluzione energetica”, visto che di energia nucleare non ne vogliono sentire parlare in Italia. Pensa forse che con il sistema solare si possa eliminare il petrolio? Lo sa quel signore che ricoprendo tutta l'Italia di pannelli fotovoltaici, isole comprese, l'energia prodotta non basterebbe per alimentare la sola città di Milano? Per poter eliminare l'uso del petrolio, non dico al 100% ma almeno al 70%, il sistema più sicuro e pulito è il nucleare, però i signori Ambientalisti, Verdi e di Greenpeace dovrebbero capire e convincersi che nucleare non significa Chernobyl. Le centrali nucleari vanno costruite con tutte le sicurezze del caso senza risparmiare sui materiali per ridurre i costi.

Ci fu un referendum che bloccò il nucleare in Italia, sull’onda emozionale di Chernobyl.

Esatto! e fece chiudere l’Ansaldo Nucleare che era all'avanguardia in queste progettazioni. Oggi stiamo comprando dalla Francia e dalla Svizzera l'energia prodotta dalle loro centrali nucleari pagandola almeno il doppio. Proprio questa mattina ho sentito dal GR Rai che le nostre future centrali nucleari saranno molto sicure e sfrutteranno la tecnologia della francese AREVA, quindi ci costeranno di più in quanto la nostra ANSALDO è rimasta indietro in questi anni di bocciatura del nucleare in Italia

Conclusione.

3.858 è il numero delle piattaforme petrolifere presenti (2006) nel Golfo del Messico secondo la National Oceanic Atmospheric Administration. Non c’è granché da meravigliarsi se qualche valvola o tubo, prima o dopo, faccia avaria e mandi all’aria l’intero sistema produttivo, ma soprattutto l’ecosistema di una vastissima area geografica. Nel caso specifico, il petrolio fuoriuscito pare destinato a penetrare negli aquitrini e nelle paludi della Louisiana-Missisipi-Alabama. Se il fiume nero non sarà bloccato o deviato in tempo, le conseguenze saranno davvero catastrofiche. Ma per favore, che non ci si venga a dire, che questo è il prezzo che si deve pagare al progresso…

Ringraziamo il nostro socio Pino Sorio per questa “speciale” intervista.

Carlo GATTI

Rapallo, 21.02.12

Naufragio del SIRIO

Cento anni fa - il 4 agosto 1906

IL PIROSCAFO SIRIO

naufragò sugli scogli di Capo Palos-Spagna.

Lo chiamarono il Titanic dei poveri.

Il piroscafo italiano Sirio scese in mare dal Cantiere Napier di Glasgow il 24 marzo 1883. Lo scafo era in ferro, stazzava 3.635 tonn. ed aveva una macchina alternativa da 3.900 cav. capace d’imprimergli una velocità di 15 nodi. La sua linea snella e affilata rappresentava uno stile innovativo nell’architettura navale del tempo, quando sugli oceani andava in scena lo scontro duro tra due epopee: quella della tradizione velica giunta al suo apice, e quella nascente del vapore.

I due fumaioli sottili e ravvicinati esprimevano la nuova potenza meccanica, i tre alberi a goletta ricordavano le attrezzature dei velieri e in qualche modo rassicuravano i passeggeri dalle eventuali avarie della macchina alternativa. Il Sirio disponeva a poppa di 48 posti di prima classe, un ampio salone da pranzo, un auditorio e sala per signore con fumatoio. La seconda classe era situata a proravia del ponte di comando e disponeva di 80 posti. Gli altri, la suburra della terza classe, i poveri che avevano venduto tutto per pagarsi il viaggio, erano invece sistemati in grandi cameroni ricavati nei corridoi delle stive per un totale di 1290 posti.

Il piroscafo “Sirio” come appariva in navigazione nella sua snella silhoutte.

Il Sirio lasciò Glasgow il 19 giugno 1883, comandato dal cap. Sebastiano Rosasco, arrivò a Genova il 27 giugno e ripartì il 15 luglio 1883 per il suo viaggio inaugurale al Plata. Quel maiden voyage fu il primo di una lunghissima serie di viaggi legati per lo più alla storia della nostra emigrazione, che terminarono, purtroppo, su quella famigerata scogliera di Capo Palos.

Quanto segue, è la deposizione rilasciata all’Autorità competente dall’unico testimone della sciagura, il Cap. Vranich, comandante del piroscafo austro-ungarico Buda che si trovava a poca distanza dal Sirio.

“Alle 16.00 del 4 agosto 1906, al traverso delle Grandi Hormigas, (presso Capo Palos-Spagna Mediterranea) avvistai il Sirio e giudicai subito che passasse troppo vicino alla costa. Poco dopo, incrociatesi le rotte, vidi sollevarsi la prora del Sirio fortemente sull’acqua, sbandarsi a sinistra ed abbassarsi di poppa…Lo giudicai incagliato e feci rotta verso di lui ordinando le lance in mare. Il Sirio camminava a tutta forza e l’urto fu così violento che le lance di sottovento, smosse, furono poste fuori servizio. La parte poppiera era tutta allagata e sommersa. Di conseguenza molti passeggeri non ebbero il tempo di risalire in coperta. Il locale macchine fu allagato e parte del personale vi perì. Calammo due lance che effettuarono molti salvataggi….”

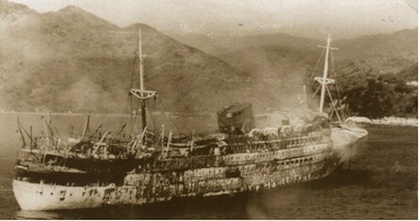

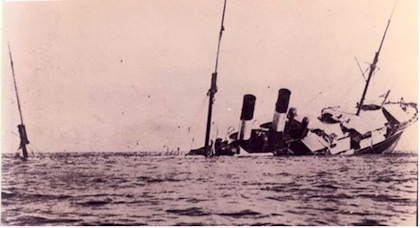

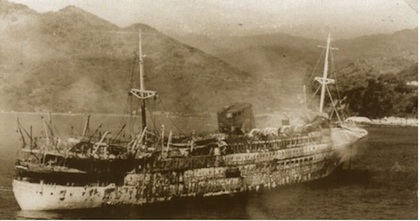

Rara foto del piroscafo “Sirio” incagliato e semisommerso. La nave rimase in questa posizione sedici giorni, poi si spaccò in due tronconi ed affondò.

Il naufragio ebbe dell’incredibile e le critiche furono a dir poco aspre, perché la giornata era bella, il mare in bonaccia e buona la visibilità. La nave, proveniente da Genova e diretta verso lo Stretto di Gibilterra, correva a tutta velocità quando andò a schiantarsi su una delle secche più note del Mediterraneo.

Il Sirio era rimasto come un cavallo mentre salta l’ostacolo, con la prua che guarda il cielo e la poppa poggiata sugli scogli a tre metri di profondità. Aveva a bordo 120 passeggeri di prima e seconda classe e oltre 1200 emigranti che durante il giorno prendevano il sole a proravia. Gran parte di loro, a causa dell’urto improvviso, fu scagliata in mare e morì annegata.

All’epoca si disse: “Avrebbero potuto salvarsi quasi tutti, perchè il Sirio non andò subito a fondo, ma rimase in agonia ben sedici giorni, prima di spaccarsi in due ed affondare. Purtroppo le operazioni di salvataggio furono così caotiche e disperate che ci furono 293 morti, (riconosciuti ufficialmente secondo i Registri del Lloyd’s di Londra) ma secondo la stampa, e non fu mai smentita, le vittime superarono le 500 unità, gran parte delle quali fu pietosamente composta lungo il molo del porto di Cartagena e poi tumulata nei cimiteri della zona. Le lapidi sono ancora leggibili e portano nomi e cognomi italiani “.

Nel piccolo museo di Capo Palos dedicato al Sirio, sono tuttora conservati i volantini che pubblicizzavano anche le soste “fuori programma” per caricare i clandestini. La questione non fu mai chiarita, ma si vociferò che senza quelle tappe sottocosta, la nave sarebbe passata al largo della micidiale scogliera denominata Bajo de Fuera.

Fu chiaramente un errore di rotta e siccome furono tante le vittime, tra cui il Vescovo di San Paolo del Brasile, la marineria italiana si fece in quella disavventura una cattiva propaganda che fu subito sfruttata dall’accesa concorrenza straniera.

Si aprirono le inchieste di rito, ma emerse, contrariamente alle tante accuse rivolte contro lo stato maggiore della nave, che il comandante del Sirio Giuseppe Piccone, insieme ai suoi ufficiali, diresse con calma le operazioni d’abbandono nave e fu l’ultimo a porsi in salvo. Fu stabilito, tuttavia, che l’erronea valutazione della posizione della nave e della distanza dalle secche fu causa del grave incidente e delle tragiche conseguenze che ne derivarono.

Il capitano Giuseppe Piccone che aveva 62 anni ed era al comando del Sirio da 27 anni, fu rinviato a giudizio, ma chiuso nel suo dolore, morì a Genova due mesi dopo l’evento descritto.

Un tragico precedente.

La nave passeggeri Nord America della Soc. genovese “Veloce” era naufragata su quelle secche ventitrè anni prima. Purtroppo quella pagina nera, scritta col sangue di tanta gente, fu troppo presto dimenticata!

A cavallo del ‘900, con la corsa alla “Merica”, ebbe inizio il secondo esodo di massa e con esso nacquero le prime vere canzoni della nostalgia del paese natio: Ma se ghe pensu, Santa Lucia luntana, Partono ‘e bastimenti, Quando saremo in Merica, Mamma mia dammi cento lire.

Edmondo De amicis, a seguito dell’esperienza “sofferta” durante una traversata a bordo del Sirio, affrontò il tema dell’emigrazione con la sua opera letteraria Sull’oceano.

Il tragico naufragio della nave Sirio colpì molto la fantasia popolare che ispirò questa stupenda e drammatica canzone, tratta dal repertorio dei cantastorie, che diceva:

E da Genova il Sirio partiva

Per l’America al suo destin

Ed a bordo cantar si sentivano

Ma tutti allegri a varcare il confin

Il quattro agosto, alle cinque di sera

Nessun sapeva del triste destin

Urtò il Sirio un terribile scoglio

Di tanta gente la misera fin

Si sentivano le grida strazianti

Padri e madri con le onde lottar

Abbracciavano i cari lor figli ma,

ma poi sparivano tra le onde del mar

Fra i passeggeri un vescovo c’era

Con nel cuore l’angoscia ed il duol

Porgeva a tutti aiuto amoroso

E dava a tutti la benedizion!

Nel 2001 il cantautore Francesco De Gregori inserì nel suo album “Il fischio del vapore” questa ballata che era conosciuta soltanto nel nord Italia, tra quelle vallate da cui partirono gli sfortunati emigranti del Sirio in cerca di fortuna.

Alla domanda di un giornalista: “Concorda che ci sia una similitudine drammatica con la situazione attuale dove le bagnarole affondano”?

Il cantautore rispose: “Questo è proprio il motivo per cui noi la cantiamo, perché la nave Sirio, questa Titanic della povera gente, era una bagnarola di 23 anni, piena di disperati alla ricerca di una nuova vita.

Per la verità, il Sirio non era una pericolosa carretta dei mari. La sua fama di vecchio transatlantico, adattato al trasporto degli emigranti e destinato ad operare su una rotta piuttosto agevole come quella del Sud America, non ha nulla a che vedere con il tragico incaglio sulle Hormigas.

Il Sirio apparteneva ad una grande Società: la Navigazione Generale Italiana (N.G.I), nata nel 1881 all’atto della fusione delle Società Riunite Florio-Rubattino. La gloriosa N.G.I. risultò composta di 81 vapori e detenne il monopolio (quasi incontrastato) del trasporto passeggeri e merci della nostra Marina sino al 1936 quando nacque, per volontà di Mussolini, il gruppo FINMARE.

Storie che si ripetono oggi in direzione opposta…

A cento anni di distanza, purtroppo, la tragedia del Sirio è terribilmente attuale, se pensiamo al traghetto Al Salam-Boccaccio (ex Tirrenia) che affondò il 3 febbraio scorso nel Mar Rosso, trascinando con sé un migliaio di pellegrini islamici diretti alla Mecca.

A questo punto, possiamo chiudere la rievocazione del Sirio con un’amara riflessione: ogni epoca è una pagina di storia dove l’uomo riesce a risolvere tanti problemi tecnologici, ma spesso ripete gli stessi errori del passato perché, nel frattempo, il concetto di sicurezza è stato violato. Tanti enfatizzano la sicurezza, ma nessuno vuole pagarla; tutti parlano dei nuovi “allarmi” del secolo: terrorismo, inquinamento, ecosistema, che tuttavia, per chi conta, non sono ancora motivi d’insonnia.

Carlo GATTI

Rapallo, 16.02.12

Affondamento DERNA

14 dicembre 1912

AFFONDAMENTO

Del piroscafo genovese

“DERNA”

|

Nave Ship |

Armatore Owner |

Stazza Lorda Gross Tonnage |

Equipaggio Crew |

Com.te Captain |

|

DERNA |

L.Mezzano |

3.400 |

23 |

Schiaffino |

E’ passato quasi un secolo dall’affondamento del P/fo DERNA, e ormai, quasi sicuramente, soltanto i figli ed i nipoti di quel povero equipaggio ricorderanno il tragico avvenimento. Ma noi, come Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli abbiamo il dovere di continuare a ricordare quei nomi insieme al loro sacrificio.

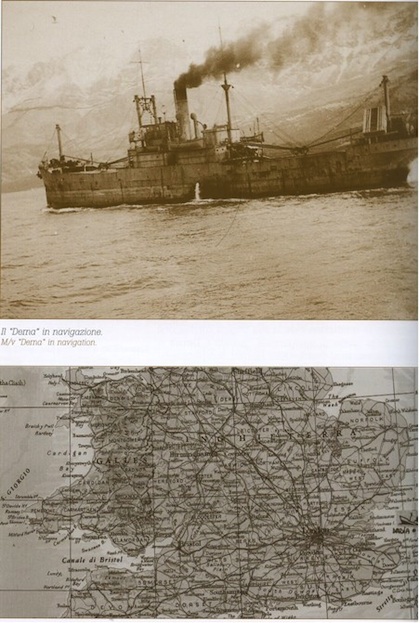

Il piroscafo DERNA era iscritto al Compartimento Marittimo di Genova e solo di recente era stato acquistato in Germania dall’Armatore Luigi Mezzano di Sori.

I FATTI

Alla fine di novembre la nave era partita da un porto del Baltico per l’Inghilterra, da dove avrebbe dovuto proseguire per Genova con un carico di carbone.

Purtroppo la spedizione vide la sua tragica conclusione dopo alcuni giorni di navigazione, quando il DERNA si trovava in mezzo al Canale della Manica, completamente ovattata di nebbia e fu speronata dalla corazzata inglese Centurion, che era stata varata da meno di un anno e costituiva insieme ad altre quattro gemelle la squadra delle possenti Dreadnaughts.

La corazzata inglese Centurion.

AFFONDAMENTO

Il DERNA affondò in pochi minuti e trascinò con sé 23 uomini d’equipaggio. Vani furono gli sforzi compiuti dagli uomini dell’unità inglese che prontamente avevano calato in mare le scialuppe di salvataggio. Tutto fu inutile, quel canale maledetto aveva inghiottito ogni cosa con la voracità di un mostro.

LE VITTIME

L’equipaggio era composto di marinai liguri-rivieraschi:

Il comandante Schiaffino ed il 1° ufficiale di coperta Maggiolo erano di Camogli. Il direttore di macchina Mezzano era di Sori.

Cinque marinai erano di Quinto al Mare, altri di Camogli di Bogliasco e di Sori.

Il Derna in navigazione. Sotto la cartina mostra a destra la posizione della collisione.

THE SINKING OF S/V “DERNA”

The S/v Derna was registered with the Genoese Maritime Registry and only recently has been bought in Germany by Ship Owner Luigi Mezzano of Sori.

FACTS

At the end of Novembre had sailed from a port in the Baltic sea for England, from where she loaded coal for Genoa. Ufortunately, the trip came to a tragic conclusion a few days later, when the Derna was sailing in the English Channel which was completely engulfed by fog and was RAMMED by the battle ship Centurion.

THE SINKING

The Derna sunk within a few minutes and brought down with her 23 crew. All efforts on the part of the battleships’ crew were in vain, who had lowered launches straights away trying to save them.

Every effort was useless in that cursed channel which suched everything as would a monster.

THE VICTIMS

The whole crew was composed of Ligurian seamen.

Captain Schiaffino and the Chief Officer Maggiolo came from Camogli, the Chief Engineer Mezzano came from Sori.

Five seamen from Quinto al Mare, others from Camogli, Sori and Bogliasco.

Carlo GATTI

Rapallo, 16.02.12

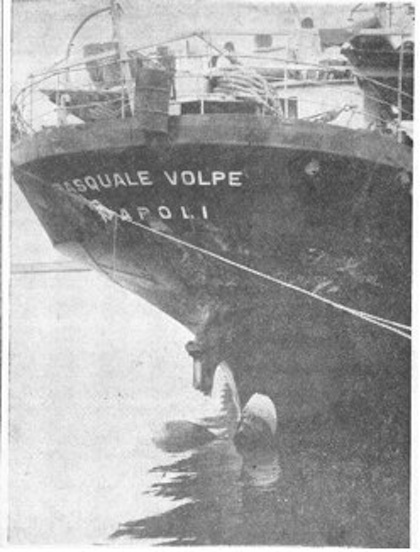

Disincaglio della carretta PASQUALE VOLPE a Alistro

Incaglio

PASQUALE VOLPE

Ricordando Paolo Fontana: Da una cronaca di 40 anni fa…..

Il Pasquale Volpe di 1.537 tonnellate di stazza lorda, costruita nel 1930 e appartenente all’armatore A. Volpe di Napoli era partita da Genova il 29 aprile 1968 diretta a Cagliari al comando del capitano Giacomo De Martino di Procida, con sedici uomini d’equipaggio. A Cagliari imbarcò 2.300 tonnellate di sale e il quattro maggio fece rotta nuovamente per Genova. Il mare era burrascoso e il vento da Sud-Est, soffiava teso. Nelle ore serali, sul mare, si distese la foschia, tanto che la visibilità impedì all’equipaggio di vedere il fanale del porto vecchio di Cagliari.

Il giorno successivo, con mare da scirocco sempre burrascoso, la foschia si fece più greve.

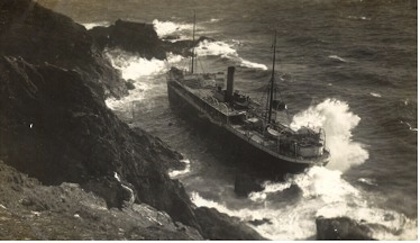

Il Pasquale Volpe, che navigava a circa nove miglia da Capo Alistro, in Corsica, beccheggiando e rollando, procedeva cautamente; ma, poco dopo la mezzanotte, finì su un banco sabbioso e irto di scogli alla foce del fiume Tavignano.

Il mercantile dopo l’urto piuttosto violento, rimase immobilizzato. Il capitano De Martino ordinò: “Macchine Indietro”. Tuttavia, il piroscafo non si mosse. Il capitano si mise in contatto radio con Civitavecchia, che inviò sul posto i pescherecci “Perla del Tirreno” e “Marma”.

Quando la foschia si diradò (erano le sei del mattino) tentarono di disincagliare il piroscafo; i cavi, però si ruppero.

La situazione del “Pasquale Volpe” divenne precaria: Il mare lo aveva traversato sul basso fondo.

A quel punto l’armatore si è rivolto alla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova per il recupero della nave.

In cronaca diretta…….

“Rimorchiatore Brasile all’ormeggio per ordini!”

Riflessioni di Charly durante il trasferimento dalla Torretta di guardia del Molo Giano all’ormeggio di Ponte Parodi.

“Quel c…. di ordine urlato, quasi con gioia dall’altoparlante della Torretta-RR, è un pugno nello stomaco! E’ sicuramente il segnale di partenza! Tra poco dovrò telefonare a casa per dire che stasera non tornerò, perchè andrò a rompermi le corna in qualche strana parte del Mediterraneo.

Già! Succede spesso! Quando stai per smontare di guardia e già pensi ai ravioli della Rina a Carpenissone, s’apre il clic del microfono e subito sfili le antenne dell’intuizione, ti specchi negli occhi dell’equipaggio e leggi la tua stessa inquietudine, allora ti metti in guardia pugilistica, a testuggine, e mentre aspetti la voce di Manna, guardi la diga e vedi il mare montare da libeccio. Qui scatta l’inquietante presagio: si parte!

“Brasile all’ormeggio”! Gli ingredienti ci sono tutti! E’ il nostro turno. Tra poco dovrò pensare alle provviste, alle carte nautiche, al rinforzo dell’equipaggio, a togliere il paglietto di prua, alle spedizioni, agli attacchi di rimorchio, al controllo dell’attrezzatura .

La nuova missione, caro Charly, è lì! Pronta per te. Fatti coraggio! Tra qualche ora sarai in mare aperto a pestare!

Che strano! Radiocucina questa volta non ha funzionato. Allora si tratta di un’emergenza!”

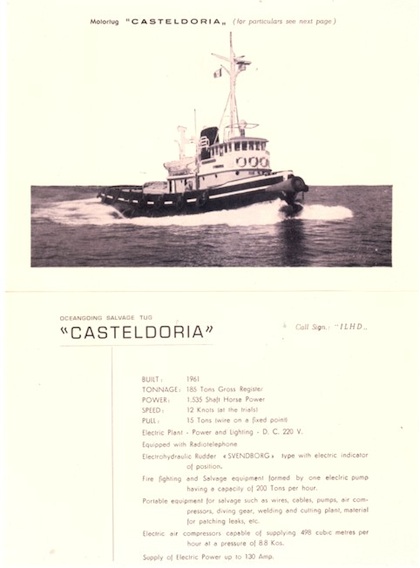

L’ormeggio di Ponte Parodi brulica dei soliti personaggi che s’avvicendano intorno al Casteldoria come fosse un paziente del Galliera. Il più potente rimorchiatore portuale sembra pronto per la partenza, è ormeggiato con la prora fuori ed hanno già tolto il paglietto. La coperta è invasa di provviste. Paolo, il comandante, sta controllando il gancio, la stivetta è aperta e fuoriesce un cavo di nylon bianco.

Charly sbarca dal Brasile e va a curiosare. Sente un urlo:

- “Charly! E’ tutto il giorno che ti sto cercando!”

- “Ciao Paolo! Ho già fatto cinque rimorchi! Non mi sono mica mi nascosto!”

- “Ho capito! Fino all’ultimo ti hanno tenuto sull’imboccatura. Hanno gli equipaggi in franchigia e non riescono a coprire il servizio. Senti Charly! Mi manca il primo ufficiale ed ho pensato a te! Sai, questa volta si tratta di un disincaglio ed ho pensato che magari ti manca…nel bagaglio!”

- “Ti ringrazio per il pensiero….il disincaglio m’interessa parecchio, ma lasciami almeno fare un salto a casa a prendermi il baule del marinaio….!”

- “Ti do solo il tempo di telefonare a Guny e poi partiamo. Il Pasquale Volpe è incagliato su Punta Alistro in Corsica e si è messo di traverso al mare. L’equipaggio è ancora a bordo e se il mare gira a scirocco sarà un casino…. Dobbiamo toglierli al più presto di là. Speriamo di non trovare il Pasquale messo a 90°!”

-“Paolo! Peggio sarebbe trovarlo alla pecorina….!”

Il padre di Paolo è stato per molti anni il Comandante della Capitaneria di Camogli e con Charly si conoscono dai tempi del Nautico. Paolo ha tre anni più di Charly e, come spesso succede tra naviganti, si sono ritrovati dopo alcuni anni, nella Soc. Rimorchiatori Riuniti, all’inizio di quest’anno. Charly è stato assunto con la patente di cap. l.c. dopo aver navigato, con i vari gradi, su n. passeggeri, petroliere e l’ultimo anno anche con Martini, facendosi una buona esperienza in Mediterraneo.

Paolo invece è entrato con la RR molto presto, ed ha già accumulato molti anni di comando e d’ esperienza sia di lavoro portuale che in altura. Paolo è l’unico capitano diplomato della Società che si è adattato perfettamente non solo a questo specialissimo lavoro, ma anche all’ambiente peculiare della “barcacce”.

Detto tra noi, i “barcaccianti” non sono favorevoli ai diplomati di coperta, ne temono la leadership….

Non mancano tuttavia le “eccezioni” alla regola. Paolo è tra queste e Charly lo sarà tra breve.

LA PARTENZA

“Molla tutto a prua e poppa.”

– Urla Paolo –

“Ragazzi! Non usciamo dal porto se non avete prima rizzato tutto. Fuori c’è mare forza sette e l’avremo sul muso fino a Capo Corso. Ci aspettano 90 miglia di dura battaglia. Ad Alistro, quaranta miglia sotto Bastia, c’è un equipaggio in pericolo che ci aspetta. Quindi dovremo tenere un’andatura adeguata all’emergenza.”

Paolo ha ragione. Appena messo il muso fuori della diga, comincia una cavalcata selvaggia. La libecciata è di quelle che entrano di diritto nelle statistiche… e i 28 mt. di lunghezza del Casteldoria denunciano tutta la sua inadeguatezza a quella urgente missione. Il rimorchiatore sale di dieci metri e poi precipita sparendo tra le onde, emerge a pallone per poi rituffarsi a precipizio. L’equipaggio è tutto stretto sul ponte ed aggrappato a qualcosa di rigido e solido per non sbattere, negli sbandamenti fuori controllo, contro le gelide paratie.

Charly è appena all’inizio di quel duro mestiere ed è ben lontano dal possedere il cosiddetto “piede marino” e, suo malgrado, è costretto a sparire quasi subito dalla scena, senza tuttavia aversi fatto l’idea che Paolo ed il suo equipaggio sono marinai di un calibro raffinatissimo, come mai prima gli è capitato di vedere sui “bordi” nazionali. In quella tremenda tempesta sono capaci di ridere, scherzare, mangiare e chiamare festosi gli amici dei pescherecci:

“Papetto! Papetto! Preparaci le triglie per domani! Andiamo a dare una strappata…. e poi c’incontriamo!”

Raccontano barzellette e tutti, compreso il d.m. Schiano, si alternano al timone e tengono la rotta con forza e precisione. La tuga è chiusa, senz’aria e quella scarsa che si respira, sale dalla macchina, mista a vapori di diesel e fumi di scarico. Sono uomini eccezionali che fanno blocco tra loro e con il rimorchiatore.

Quella notte in cuccetta Charly si sente sconfitto ed umiliato al punto che pensa di non essere adatto a quel mestiere…di duri!

Poi…appena doppiato Capo Corso, il Casteldoria passa dall’inferno del mare aperto, al paradiso del ridosso della Corsica. Charly, ripresosi improvvisamente dal KO, salta dalla cuccetta come un leone e sale sul ponte. Incassa e ignora qualche battuta salace, poi manda tutti a dormire. Soltanto Paolo rimane qualche minuto sul ponte:

“Non ti preoccupare Charly! Alla prima uscita con la burrasca, siamo tutti crollati come birilli al bowling. Ma c’è sempre una ragione: bisogna uscire in mare a stomaco vuoto e riposati! Stai tranquillo che se prendi queste due semplici precauzioni, non ti succederà più! A me, invece, il mare picchia in testa. Ora vado in cuccetta, mi sistemo il “cranio”, poi giro la chiavetta e faccio una dormita… Al chiaro daremo una scrollatina a Pasquale e poi tutti a casa! Paolo è di statura media, ha un viso squadrato e baffuto alla Paolo Conte, ma è biondo, un po’ riccioluto, ha due grandi occhi azzurri e le spalle molto larghe! Un giorno Charly gli chiese:

“Paolo, a nessuno è mai venuto in mente di chiamarti Platone?”

“Dai Charly non prendermi per il c…!”

“Davvero Paolo, in greco (Platis) Platone significa: spalle larghe!”

Paolo è nato “comandante” e sebbene fosse portato per il dialogo, è un tipo deciso che ha nella calma ragionata la sua arma migliore. Nel complesso Paolo sembra un nordico ed è molto stimato nell’ambiente del porto, del quale conosce ormai tutti i segreti antropologici, tecnici ed anche politico-sindacali. Già! Avete capito bene! Paolo Fontana, già da anni è impegnato a difendere la sua categoria, e lo fa come pochi altri, da vero interprete e conoscitore di tutti i problemi che si trovano sul piatto delle trattative a livello nazionale. Il suo impegno sindacale gli ha impedito, fino ad oggi di dare l’ultimo esame: la necessaria Patente di capitano di lungo corso, che gli consentirebbe di prendere il comando di qualsiasi nave anche fuori degli Stretti di Gibilterra e Suez.

Il suo regno è il porto, ma nell’attività d’altura a corto raggio, dà il massimo di sé stesso, con grande abilità di manovratore e competenza tecnica.

Charly, punto nel più profondo del suo orgoglio, ha tutto il tempo di ripensare ai propri errori e da quel momento dà inizio alla sua personale riscossa.

Quando apre la porta di sottovento, sul ponte di comando ritorna il respiro, la vita ed anche il profumo di cafè.

Il rimorchiatore riprende il suo moto rettilineo, aprendosi varchi spumeggianti sotto la spinta di 1500 cavalli che ora lo spingono al massimo della velocità.

Charly rassetta come può la tavola del carteggio, fa il punto nave e traccia una rotta che si ferma ad un miglio fuori Punta Alistro, sulla costa orientale della Corsica.

IL DISINCAGLIO

Paolo, nella lunga cavalcata nell’Alto Tirreno in tempesta, non è stato affatto disarcionato dal suo destriero, tuttavia quando sale sul ponte, dopo una breve guardia di riposo, porta ancora sul viso i segni della lotta e dell’insufficiente recupero….

“Paolo, ti ho preparato mezzo litro di cafè…non fartelo fregare! Ora tocca a te dirigere l’orchestra!”

Il trentenne comandante si siede barcollante vicino al telegrafo e pare che voglia girare di nuovo la chiavetta….del sonno.

Ma alla prima sorsata di quel magico cafè gli torna in mente, per incanto, lo scopo della missione.

Fa un balzo felino verso i binocoli, li afferra e comincia a ruotare le spalle a dritta e sinistra.

“Eccolo!”

– Dice Paolo con un filo di voce rauca e poi riflette a voce alta:

“L’onda lunga della vecchia sciroccata lo ha messo di traverso alla costa! Mi sembra che non sia tanto sbandato.”

“Paolo, ho controllato i fondali qui in giro. Sarà un casino avvicinarsi! Noi peschiamo quasi sei metri, quasi come la nave che si è incagliata.

Bofonchia Charly tenendo in mano il piano della zona.

Paolo è pensieroso, indugia sul colore del mare e poi si gira verso levante. Sembra rapito dal rosso sanguigno del cielo, che si alza lento ed esplosivo dalla costa italiana e copre le nere nuvolaglie di una burrasca che sta sfogando le sue ire sulla Toscana. S’avvicina al barometro, gli dà una ditata e l’indice scatta lievemente verso l’alto, indicando con una leggera vibrazione una timida alta pressione!

Il mare in quel punto è verde smeraldo e Paolo fa calare il gommone in mare e lo posiziona di prora al Casteldoria, che ora si muove al minimo verso la nave. Pasquino guida lo zodiaco, Mirto misura l’altezza, poi si gira e urla i fondali.

Ogni metro guadagnato in direzione della nave, apre zone bianche di sabbia che sono appena velate dalla purezza e trasparenza dell’acqua che non è più mare, ma acqua di casa.

Quando Paolo individua la “sua zona operativa”, dà fondo l’ancora e gira la poppa al Pasquale Volpe. La distanza che li separa è di circa 150-200 metri.

Troppa! Per un lancio di heaving line.

Troppa! Per dare istruzioni all’equipaggio della nave sprovvista di VHF.

Troppa! Per ottenere dal comandante le informazioni circa eventuali infiltrazioni e avarie.

Paolo prende il megafono e lascia il ponte, fa un balzo sul gommone e con molta prudenza s’avvicina al ponte di comando della nave. Parla con il comandante, e dai gesti s’intuisce che sta tranquillizzando l’equipaggio. Dopo circa 15 minuti ritorna a bordo. Le forti braccia di Cisco lo aiutano a scavalcare il bordo e Paolo non tradisce emozioni particolari:

“La nave si è arenata su un banco di sabbia. Non dovrebbe avere squarci nella carena. L’equipaggio è incolume, credo che non sarà un lavoro lungo.”

Duga è il più esperto sommozzatore della Società. Il suo duro e glorioso passato bellico non l’ha ancora scalfito nel fisico, e dal suo poderoso portamento emana un grande senso di sicurezza ed efficienza. Duga, il guerriero in muta, è pronto in coperta, ha un gigantesco pugnale sulla coscia destra e maneggia il grande flash come una clava; non sembra avvertire il peso delle bombole sulla schiena ed è palese a tutti la sua impazienza d’entrare in azione.

“Duga, tocca a te! Fatti un bagno in questa conca d’acqua pulita…. e fammi un bel rapporto!”

- Si raccomanda sorridendo Paolo. -

Duga si lascia scivolare in acqua e pinneggiando veloce come un ragazzino, si porta sotto la poppa della nave e infine sparisce. Compie almeno tre giri lungo lo scafo, poi riemerge e rivolto verso il Casteldoria, fa un segno inequivocabile con il pollice della mano destra. E’ un ottimistico O.K.!

Il nostromo Cisco Emmaus ha preparato in coperta il materiale per turare le falle: legname, iuta, sevo, cemento a pronta-presa ecc…e sorride all’idea che il suo ciarpame - forse - non servirà.

“Meggiu nasce fortunee che ricchi!”

- Urla sorridendo Duga dal gommone che l’ha recuperato –

“Fai attenzione Paolo! Ci sono scogli solitari lungo i fianchi della nave. Uno è molto grosso e appuntito, deve essere proprio quello che gli ha tranciato il dritto di poppa e gli ha spezzato il timone. La carena è intatta e pulita come se fosse appena uscita dal bacino. Ora salgo sul ponte e ti faccio il disegno della situazione. Credo che possiamo disincagliarlo senza danni, soltanto se lo sfiliamo di poppa, lungo il letto che si è fatto durante l’arenamento, fortunosamente, senza squarciarsi.”

Con il levar del sole si alza un po’ di vento, che purtroppo rinvigorisce l’onda lunga e fastidiosa da scirocco. La zona è aperta al vento di SE e pullula di pescherecci e altri gozzi variopinti che iniziano una strana danza di sali e scendi intorno al rimorchiatore genovese. Non si capisce bene! Forse studiano le mosse di Paolo, oppure vogliono rendersi utili per guadagnarsi la giornata, in ogni caso, se rimangono in zona rischiano di venirci addosso….e farsi male.

Paolo se n’accorge, prende il megafono e urla:

“Fate attenzione! Ora stenderemo dei cavi! Abbiamo bisogno di spazio per lavorare! Se abbiamo bisogno vi chiameremo! A lavoro finito, se avete del pesce ve lo compriamo! Grazie.”

L’equipaggio del Casteldoria ha preparato due cavi lunghi di nylon-perlon, di quelli che affondano e sono pesanti da tirare per il piccolo gommone (Zodiaco) di bordo. Il problema si pone subito, e viene affrontato sul ponte del rimorchiatore, dove circa metà dell’equipaggio è chiuso in conclave.

I marinai delle imbarcazioni locali non sono degli sprovveduti e sanno che prima o dopo, qualcuno dovrà portare i cavi del rimorchiatore sottobordo al Pasquale Volpe.

Paolo sa di avere una giornata scarsa per disincagliare la nave, ma teme il peggioramento del tempo. Prende anche in considerazione l’idea di farsi aiutare dai locali e parlotta di proporgli una cifra…ma improvvisamente gli viene un’idea e rivolto a Charly gli chiede:

“Abbiamo un barile metallico vuoto da qualche parte?”

“Te lo procuro subito, ma che vuoi farne?

– Chiese incredulo Charly –

“Lo scirocchetto che si sta levando ci romperà i c….., ma sembra l’ideale per spingere verso la nave un barile vuoto, al quale possiamo annodare l’ heaving- line; a questo aggiungiamo una ghia più grossa e più lunga, alla quale colleghiamo il primo cavo da rimorchio. Se l’operazione va bene, la ripeteremo per il secondo cavo.”

L’idea di Paolo sembra estemporanea, poco usata e fantasiosa, ma forse è più pratica e semplice del previsto. Per verificarne la fattibilità si deve solo provare ….

“Pensiero e Azione” è il motto mazziniano dell’equipaggio e, in “men che non si dica”, il goffo congegno, appena varato in mare, scivola via come una grossa papera, proprio verso il centro della nave con il suo fardello di cavi. Il piano di Paolo ha funzionato perfettamente.

Dalla vecchia biscaglina che pende storta e penzola dalla murata del Pasquale Volpe, si cala un acrobatico mozzo, al quale viene passato un’asta provvista di gancio. Il giovane incoccia qualcosa, e da bordo cominciano a virare. Il contatto è avvenuto. Il resto è routine!

“Salpiamo l’ancora! Tutti pronti a manovrare!”

Paolo dà il via alle operazioni di disincaglio.

I due cavi di rimorchio, su istruzione di Paolo, sono stati voltati alle bitte, ai due lati della poppa del Pasquale Volpe, per avere più angolo di tiro.

“Ogni disincaglio ha la sua storia!”

– Spiega Paolo, mentre distende progressivamente l’attrezzatura in tutta la loro lunghezza –

“Ora pareggiamo i cavi e assaggiamo il peso di Pasquale…”

Il Casteldoria si è posto quasi in fil di poppa alla nave, in una posizione che definire pericolosa non rende bene l’idea. Paolo non batte ciglio ed aumenta lentamente il tiro sino a tre quarti della sua potenza. La nave sembra non avvertire alcuna sollecitazione. Ciò significa che si è infilata con tutto il suo peso nella sabbia e molto in profondità. Paolo diminuisce i giri e quando i cavi accennano all’imbando, aumenta e porta il motore a pieno regime per provocare uno “strappo”. Per oltre un’ora prova e riprova questa tattica senza il minimo risultato.

Poi, il giovane comandante annuncia la tattica successiva:

“Ora useremo le maniere forti, ma con prudenza e senza fretta! Ci sposteremo da una parte all’altra fin dove ci è consentito dagli scogli e lavoreremo su un cavo per volta. In questo modo agiremo particolarmente sulla poppa. La obbligheremo a farsi un letto laterale sul quale sculettare... Avvertiamo il comandante di spostare tutti i “pesi possibili” verso prora. Se riusciremo ad alleggerire la parte più pesante, cioè la poppa, il resto gli verrà dietro.”

Paolo è molto sicuro di sé, e racconta d’altri disincagli realizzati, che si sono dimostrati ben più difficili del Pasquale Volpe, quando, per esempio, la presenza di squarci nella carena avevano imposto tattiche e soluzioni ben più sofisticate e lunghe di quella attuale.

“Charly! Mi dovresti calcolare l’ora esatta del crepuscolo. Devo provare altre soluzioni, ma devo farlo nel tempo che ho a disposizione, prima che venga scuro. In caso contrario, tra qualche ora, nel buio e in mezzo agli scogli chiuderemo baracca e riprenderemo domattina, tempo permettendo.”

“Conoscendolo a fondo,”

– Riflette Charly –

“Paolo, prima di rinviare il lavoro al giorno dopo e lasciare gli uomini di quello ‘scavafango’ ancora una notte sulle spine, farà i salti mortali…”

“Ragazzi sgombrate la coperta! Ora il gioco si fa duro!”

- Gridò Paolo uscendo per un attimo dalla tuga –

Scattata la quinta ora di tiro. Paolo prende il timone del Casteldoria, leva qualche giro al motore ed accosta velocemente di venti gradi a dritta verso la costa, aumenta la macchina a tutta forza e va a sfiorare il bassofondo. Rientra poi a sinistra con un’altra curva secca, rapida e micidiale. In mezzo, tra le due accostate, lo scafo del Casteldoria aggiunge il suo peso “traversato” agli strappi dei cavi che ora vibrano e s’assottigliano fino a rischiare la rottura.

Al termine dello spericolato doppio slalom, il Pasquale Volpe accusa il colpo! Si piega prima da un lato e poi dall’altro. La poppa si sposta di almeno un metro sulle scivolate a corpo morto del rimorchiatore.

“Bravo Paolo!”

- Urla l’equipaggio -

“Dai che viene!”

Tutto l’equipaggio si alterna nella manovra disegnata dal suo comandante ed infine, alla settima ora di tiro continuato, quando la luce sta per trasformare gli umani e le cose in ombre senza volto e senza nome, avviene la liberazione. Il Casteldoria, dopo aver staccato centimetro per centimetro di nave, agli scogli e alla sabbia cui sembra incollata, appare stremato e frustrato nei nervi e nel materiale, ma riesce nella sua missione:

ha disincagliato il Pasquale Volpe!

Duga è pronto, da tempo, per l’immersione, ma per non tradire la scaramanzia marinara… si nasconde nella saletta, e quando Paolo porta la nave all’ancora su fondali decenti, s’immerge e inizia la sua ultima ispezione alla carena, per verificarne sia la galleggiabilità che la navigabilità.

Mentre Charly tiene puntato il proiettore da 1000 watt sulla posizione del sommozzatore, segnata da un galleggiante colorato, Paolo si avvicina con il Casteldoria a 20 metri dalla nave e prende accordi con il comandante.

Quando Duga finisce l’ispezione e dichiara che la nave può essere rimorchiata, i comandanti, sentiti i bollettini, che non promettono niente di buono, rinviano gli attacchi di rimorchio al giorno dopo.

UN RIMORCHIO DIFFICILE

Il bollettino Meteo ha ragione! Il convoglio, risalendo all’indomani la costa orientale della Corsica, è tormentato e schiaffeggiato dal forte libeccio che scivola giù dalle alte colline, sprofonda lungo le gole e quando arriva sulle spiagge solleva e polverizza nuvole di sabbia, crea mulinelli e vortici d’aria che danzano senza sosta, come leggeri fantasmi senza meta.

“Chissà cosa c’è dall’altra parte!!”

– Si chiede l’equipaggio! Ed è ancora Paolo a dire l’ultima parola. –

“Ragazzi, a Capo Corso faremo le vele secondo il vento. Noi abbiamo la pazienza di pendolare anche una settimana nell’attesa di uno stacco del tempo. A procurarci il pane fresco ci penserà il cuoco del Pasquale V. e per le triglie ci penserà Papetto, il peschereccio di Porto S. Stefano. Se invece ci troviamo alle strette con i viveri, mangeremo caponata e gallette. A proposito Charly, chiama Papetto sulla 1182 del radiotelefono!”

“Papetto, Papetto dove sei! Rispondi!”….

Nell’attesa che il libeccio sfoghi la sua rabbia, Paolo accorcia il cavo di rimorchio e si tiene sottocosta, programmando una velocità che ci consentirà d’arrivare all’alba a Capo Corso, per sbirciare la situazione e decidere se proseguire o pendolare.

Forse è bene ricordarlo; dalla partenza da Alistro, Paolo è il comandante responsabile del convoglio; a lui spetta decidere la rotta, la velocità, le eventuali soste ecc…Sempre, naturalmente, informando il comandante della nave rimorchiata.

Ma c’è un problema: il comandante del Pasquale Volpe, su preciso invito di Paolo, non è riuscito o non ha voluto appoppare la nave, che ora risulta, al contrario, appruata di tre o quattro piedi. Il fatto puramente tecnico, è sottovalutato dal comandante che ignaro di rimorchi, non immagina le difficoltà che incontrerà il convoglio in navigazione.

Il traino procede fino alla Giraglia, praticamente in bonaccia, alla corta e quindi a briglia stretta. Ciò significa che la nave rimorchiata sente la forza del rimorchiatore direttamente sul collo, cioè a prua, e quindi lo segue docilmente senza imbizzarrirsi.

Quando poi si apre – finalmente - alla vista l’alto Tirreno, pare a tutti che sia possibile lanciarsi verso Nord, anche in quelle condizioni non proprio ideali.

Paolo decide allora di allungare il cavo, fissando la misura più idonea a contrastare l’onda montagnosa di libeccio, forza 4/5. Il bollettino meteo lo dà in calo. La speranza è di perderla sulla rotta per Genova.

Il difficile governo del convoglio appare – purtroppo - quasi subito evidente, ma non dipende dal fatto che la nave è senza timone, perché è bene ricordare che, una qualsiasi nave rimorchiata mette il timone in centro, lo blocca e se lo dimentica.

Il vero problema è il mare, che picchia ora al giardino (poppiero) di sinistra della nave, che è la parte più leggera del rimorchio e cede sottovento, questa forza viva fa ruotare la prua a sinistra, verso il vento e il mare.

In questa situazione dinamica, alla velocità di 6/7 nodi, il Pasquale Volpe assume la “sua” rotta orziera e la difende con la stessa forza impressa dal Casteldoria.

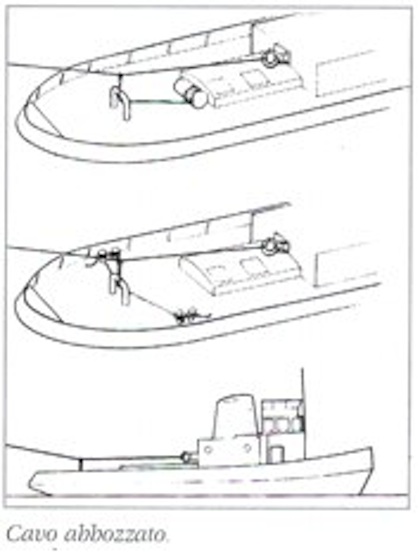

Situazione pericolosa. Il rimorchiatore sbanda sotto il tiro della nave al traverso.

E’ difficile crederlo, ma ad un certo punto il rimorchiatore viene raggiunto, al traverso sinistro, dal rimorchio che prosegue la sua corsa divergente e tenta di superarlo, cioè prenderlo per il culo** , e se Paolo viene sorpreso all’improvviso, nella migliore delle ipotesi può essere trascinato, oppure, qualora si strappassero le bozze, che trattengono il cavo da rimorchio assuccato (trattenuto) sulla zona poppiera, (vedi disegno) lo scafo del Casteldoria si traverserebbe al cavo, sbanderebbe, imbarcherebbe acqua e affonderebbe nel giro di pochi minuti. (vedi foto sopra)

**(mi sia consentito l’uso di questa volgarità, ma si tratta dell’unica espressione aderente al caso specifico che io conosca)

Notare a sinistra il cavo d’acciaio del rimorchiatore che è trattenuto da un maniglione e da una cima (bozza) data volta al tamburo del verricello.

L’assetto appruato della nave costringe il Casteldoria ed il suo equipaggio ad una navigazione manovrata, sia sul ponte di comando che in coperta, dove i marinai, sbattuti a paratia dai marosi, devono essere sempre pronti ad “allascare le bozze” per consentire al timoniere del rimorchiatore di poter inseguire il rimorchio, richiamarlo in rotta, portarselo dritto di poppa e prevenire le pazze fughe che abbiamo visto.

C’è solo da aggiungere che le famose “inverinate” del Pasquale Volpe avvengono alternativamente sia a sinistra che a dritta e con la stessa meccanica. Possiamo cercare di analizzare un po’ meglio nel dettaglio:

quando il Casteldoria allasca le bozze, gli si apre (in coperta) un angolo di cavo sufficiente per accostare a sinistra e rimontare velocemente, con il cavo venuto nel frattempo in bando, la posizione ideale, di prora alla nave, per richiamarla sulla rotta di casa.

In questa fase il rimorchiatore deve diminuire e regolare la velocità per non strappare il cavo che sciabica sull’acqua e poi l’aumenta subito per non perdere il controllo sulla nave.

Quando finalmente la prora è richiamata, la nave non si ferma sulla rotta del rimorchiatore, ma continua l’accosta esageratamente a dritta, perché ormai prende il vento a poppavia a dritta e tende a poggiare, sino a portare la poppa al vento.

CONCLUSIONE

Questa navigazione pericolosa e massacrante durò per novanta miglia fino all’arrivo Genova. Charly, da quel giorno dimenticò letteralmente il mal di mare e fu grato a Paolo, per tutta la vita, d’averlo imbarcato sul Casteldoria all’ultimo momento. E’ stata un’esperienza ricchissima di “specialità marinare” che gli è stata molto utile nel corso della sua carriera, specialmente quando gli toccò di vedersela con altri numerosi “ossi duri da spolpare”.

Giunti così all’epilogo di quest’avventura, nella realtà, ci rimane soltanto da precisare un concetto: quando si parla di un pugile che ha terminato un match impegnativo, non si parla mai di “buona esperienza fatta”, ma di cazzotti presi e dati…..e che hanno lasciato il segno!

Ecco! Per gli equipaggi dei rimorchi d’altura, più o meno è la stessa cosa!

Paolo è mancato in questi giorni. Io non l’ho pianto! Ho preferito ricordarlo come un grande marinaio!

Carlo GATTI

Rapallo, 16.02.12

Collisione tra la MIRAFLORES e la ABADESA

Collisione tra due petroliere

MIRAFLORES (Ita) - ABADESA (UK)

L’Avventura di un recchese scampato all’esplosione della nave italiana

FU SALVATO DA UN ANGELO: LA MOGLIE

25 febbraio 1963

Tra le tante storie che hanno visto protagonisti i nostri uomini di mare, quella che oggi vi raccontiamo è alquanto atipica, per il semplice fatto che il protagonista non è un marittimo di professione, ma una giovane donna di Recco, Luigia, moglie di Vittorio Massone, Direttore di Macchina della petroliera italiana Miraflores.

Il recchese Vittorio Massone, nella foto con la moglie, sarebbe morto nelle gelide acque del fiume Schelda, come altri nove membri dell’equipaggio se a soccorrerlo non fosse intervenuta Luigia a tenerlo a galla sino all’arrivo di un peschereccio.

Luigia e Vittorio erano sposati da pochi anni e non si vedevano ormai da molti mesi.

Ma l’occasione di rubare qualche giorno alla loro dura lontananza, si presentò quando la nave, rientrando da Bandar Mashur (Golfo Persico), captò l’ordine d’andare a scaricare il crude-oil ad Anversa (Belgio). Luigia non ebbe il minimo dubbio e decise di partire. Per sfruttare al massimo il poco tempo disponibile, chiese un passaggio al pilota di Flushing (situato alla foce del fiume Schelda) che era destinato sulla Miraflores.

“A mezzogiorno arrivò un rimorchiatore che ci portò a bordo il pilota, il suo aiutante, la moglie del comandante e mia moglie”. – Racconta lo stesso V. Massone – “L’entrata e l’uscita da quel grande porto, è possibile soltanto con l’alta marea, quando cioè vengono aperte le “chiuse” ed allora lungo l’estuario avviene un intenso via-vai di navi di tutti i tipi.

Da quel momento doveva cominciare una seconda luna di miele per Luigia e Vittorio: risalire insieme il fiume per circa 70 miglia e rimanere ancora insieme durante la discarica programmata ad Anversa, per poi ridiscendere il fiume e sbarcare nello stesso porto dov’era imbarcata. Lasciato il marito, sarebbe ritornata a Recco col treno.

“Per noi si trattava davvero di una seconda luna di miele, che ci avrebbe dato una riserva di felicità per chissà quanti altri mesi ancora. In quei tempi ormai lontani, gli imbarchi duravano anni”. Ci racconta la signora Luigia con gli occhi velati di commozione.

La T/N Miraflores dell’Armatore Cameli, era una moderna unità di disegno italiano, orgoglio della cantieristica genovese che aveva già costruito, della stessa classe, le velocissime gemelle: Argea 1°, Polinice, Fina Canada e Fina Italia, sulla quale, proprio in quel periodo, l’autore era imbarcato.

|

Nave ABADESA |

Bandiera Inglese

|

Stazza Lorda 20.000 |

Lungh.x Largh.

|

Varo

|

Vel.

|

|

MIRAFLORES |

Panama |

20.776 |

200 x 26 mt |

1958 |

16,5 |

I Fatti

Era il 25 febbraio 1963. Le due petroliere, l’italiana Miraflores e l’inglese Abadesa, navigavano con rotte opposte sul fiume Schelda. La prima risaliva il fiume, la seconda scendeva con la corrente in poppa. Ma lasciamo al direttore di macchina della Miraflores, Vittorio Massone di Recco, sopravvissuto miracolosamente a quel tragico incidente, il racconto di questa eccezionale quanto “agghiacciante” testimonianza:

“Era una giornata fredda ma chiara. Il fiume era cosparso qua e là di ghiaccio e la sua temperatura era -2°.

Sicuramente anche la Abadesa, di stazza simile alla nostra, era assistita dal personale specializzato del fiume. La nostra navigazione procedeva con difficoltà tra le anse del fiume a causa di una forte corrente di marea.

Mia moglie era vicina all’oblò del mio studio e stava osservando il piatto panorama che scorreva sulla nostra destra, ad un tratto disse: “ Ma lì c’è una nave che ci viene addosso!”

Ovviamente diedi importanza a quelle parole, anche se pronunciate da una donna senza esperienza specifica e corsi subito all’oblò dove arrivai in tempo per vedere una grossa petroliera che, con discreta velocità, ci stava abbordando al traverso.

Sentii il tipico rumore dell’ancora e della catena “sparata” in acqua d’emergenza.

Il Comandante ed il Pilota avevano tentato disperatamente d’accostare a dritta per vincere la corrente contraria. Niente da fare, la manovra d’emergenza fu inutile!

La fortissima corrente proveniente dalla curva a gomito del fiume ci teneva inesorabilmente traversati sulla rotta discendente della Abedesa. La nostra nave era carica e per meglio tenersi in rotta doveva mantenere un certo abbrivo.

Peso e velocità hanno probabilmente impedito alla Miraflores d’accostare a dritta facendo perno sull’ancora. L’impossibile manovra aveva lo scopo di presentarsi prora contro prora, onde evitare danni estremi, come il possibile affondamento”.

- Direttore cosa ha provato in quei momenti ?

“Non ci sono parole per descrivere il terrore che ti assale quando vedi la morte negli occhi e non hai nulla da fare e da dire. Ti senti paralizzato dalla tua stessa impotenza”.

- Dove vi colpì l’Abadesa?

“La Abadesa ci colpì all’altezza del ponte di comando e ci fu subito una grande esplosione. Vidi la lancia di salvataggio volare tra le fiamme a decine di metri”.

- Come reagì sua moglie?

Presi mia moglie per un braccio, e di corsa l’accompagnai a poppa, all’esterno fuori del cassero e le dissi: “rimani qui, io vado in macchina ed appena posso torno”. Lei mi rispose: “Vitto non mi abbandonare!” Nello scendere in macchina incontrai il terzo macchinista, un giovane ragazzo di Camogli, e lo mandai a poppa raccomandandogli di pensare anche a mia moglie.

- Il vero pericolo non fu l’affondamento, ma forse l’incendio e le esplosioni a ripetizione?

Sicuramente! Infatti tentammo con ogni mezzo di bloccare l’incendio a centro nave, ma tutto fu inutile, come pure fu vano il tentativo di ammainare la lancia di sinistra, anch’essa avvolta ormai dal fumo e dalle fiamme. Fu proprio allora che il Comandante, dopo aver fatto sistemare due biscagline fuori bordo, una per lato a poppa, disse che dovevamo gettarci in mare.

- L’incendio a bordo di una nave è il sinistro peggiore che possa capitare e quando capisci che l’aria che respiri è veleno che ti sta soffocando, allora scegli di buttarti mare come una liberazione!

Infatti, quando arrivò il mio turno dissi a mia moglie di scendere alcuni scalini e poi di saltare in mare. Ci buttammo allora in quelle acque gelide dove alcuni sparirono tra le fiamme, altri annegarono intossicati oppure rimasero incastrati e morirono assiderati tra le formazioni di ghiaccio che scendevano veloci e taglienti verso l’estuario del fiume.

- Riuscì a mantenere il contatto con sua moglie?

Luigia aveva indossato il giubbotto-salvagente; io invece indossavo un semplice maglione ed il gelo presto mi bloccò i movimenti. Con altri naufraghi eravamo vicini in quella zona, ma qualcuno, privo di salvagente era già scomparso …Stavo alla sinistra di mia moglie ed il mio naso era appena fuori dell’acqua, respiravo a fatica e mi sentivo paralizzato. Fu allora che mi accorsi che era mia moglie a tenermi a galla. Luigia, con una mano aveva afferrato il girocollo del mio maglione, non so chi le dava tanta forza, ma riusciva a tenermi con grande calma al suo fianco.

- L’eccezionale coraggio di sua moglie non solo la salvò fisicamente, ma forse gli diede anche la forza di reagire con la giusta determinazione e lucidità fino all’arrivo dei soccorritori?

Quando mi resi conto che il suo salvagente ci faceva galleggiare tutti e due, le misi una mano sulla spalla e sentii ritornare la vita, la forza, il coraggio di reagire in mezzo alle lingue di fuoco che ci lambivano e le lastre di ghiaccio tagliente che minacciavano d’investirci. Infatti il nostro recupero fu lungo e difficile perché il vento cambiava continuamente direzione ci allontanava e ci avvicinava continuamente alle fiamme.

Fummo salvati da un peschereccio che nel recupero rischiò d’incendiarsi……e di esplodere anche lui. Io devo la vita a mia moglie Luigia che, con grande freddezza e raziocinio, non mi perse mai di vista e nuotò per trovarsi sempre nel punto giusto al momento giusto e continuò ad incoraggiarmi parlandomi ed impedendomi di perdere i sensi.

- Ci racconti l’epilogo di questo drammatico salvataggio.

Fummo sbarcati sul litorale più vicino, quello di Rilland-Bath un piccolo paese sulla costa olandese, e quindi trasportati di peso nel loro centro sociale, dove la Croce Rossa e gli stessi abitanti avevano già portato mucchi d’indumenti. A me toccò una calda tenuta da pescatore, completa dei caratteristici zoccoli di legno. Potemmo anche fare la doccia e liberarci del petrolio dei capelli aveva fatto un unico e del viso una maschera nera. Lì cominciammo a contarci ed a scambiarci notizie ed informazioni e presto ci prese una grande angoscia: non erano più tra noi il comandante, il primo ufficiale, il terzo macchinista, il caporale di macchina, l’operaio meccanico, il cameriere del comandante, due fuochisti ed il garzone di cucina. Dell’equipaggio mancavano nove persone.

I liguri mancanti all’appello furono: il Comandante Giacomo Verardo, il 3° Macchinista G.B. Rovegno di Camogli, A. Passeri di La Spezia, A. Africano di Genova, E. Grandi di Lerici.

La nave non affondò, ma subì un disastroso incendio. In seguito fu rimorchiata presso un cantiere dove rimase per molti mesi per una necessaria ricostruzione.

Siamo giunti alla fine del racconto e un forte dubbio ci assale: siamo stati all’altezza di questo fantastico esempio di “virilità femminile”?

ALBUM FOTOGRAFICO

La T/n MIRAFLORES assistita dai rimorchiatori dopo la collisione con la cisterna ABEDESA.

T/n MIRAFLORES subito dopo la collisione sul fiume Schelda parzialmente ghiacciato

MIRAFLORES dopo la collisione

M/c ABADESA In bacino

M/c ABADESA In navigazione

Carlo GATTI

Rapallo, 11.02.12

Naufragio m/n FIDUCIA

Naufragio della piccola nave

“FIDUCIA”

Storia di un brillante salvataggio e del suo amaro epilogo

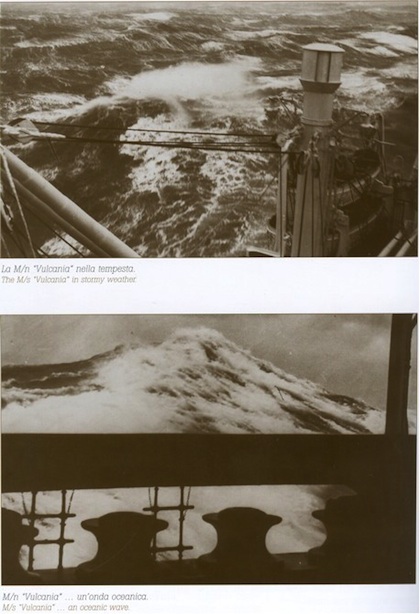

Il 20 dicembre del 1962 alle ore 03.15, durante una notte di burrasca forte, al Comandante Giovanni Assereto della nave passeggeri Vulcania della Società Italia, fu comunicato che al largo della minuscola isola di Ustica c’era una nave in difficoltà. L’imbarcazione, con otto persone d’equipaggio e dal nome falsamente ottimista, Fiducia, aveva lanciato ripetuti e concitati segnali di soccorso: “mayday! - mayday!” che giungevano flebili, a causa di un’avaria alla trasmittente, o forse per il vento burrascoso che fischiando a raffiche, copriva le voci. Ci fu un immediato cambio di rotta. Le due navi si trovavano a circa 30 miglia di distanza tra loro. Sul Ponte di Comando della Vulcania si udirono le rincuoranti promesse d’assistenza. Dall’esperto Comandante partirono a raffica le prime istruzioni alla sala macchine per l’imminente manovra d’emergenza ed alla coperta per il recupero dei naufraghi.

Era il mio terzo imbarco da Allievo ufficiale di coperta e si trattava del primo salvataggio della mia carriera.

Come richiamati da un magico tam-tam, i passeggeri affluirono in massa ad occupare tutti i ponti liberi sul lato destro della nave per assistere ad un eccezionale evento marinaro. Il Comandante Assereto ed i suoi ufficiali, dopo aver localizzato la Fiducia sul radar, iniziarono a compiere la “curva di rito” che ci avrebbe portato, come una diga mobile di quasi 200 metri, sopravvento alla nave senza governo, per fornirle un provvidenziale ridosso.

La piccola M/n FIDUCIA è finalmente a ridosso della M/n Vulcania. Tutto è pronto per il recupero dei naufraghi.

Ancora oggi sono colpito dal ricordo di quella successione di manovre impartite dal Comandante e che furono compiute in modo silenzioso e millimetrico.

Innanzitutto ci fu il calibrato rallentamento della nostra nave - (slow down) - che riuscì a portarsi ad un centinaio di metri dalla Fiducia. Da questa posizione, il Comandante Assereto diede ordine di accendere i pastorali, che erano lampioni navali, girabili lateralmente verso l’esterno della fiancata, mentre i potentissimi proiettori di bordo illuminarono improvvisamente dall’alto il tragico scenario, dentro il quale, la piccola nave, ridotta ormai allo stremo, spariva tra le bianche e sferzanti creste d’onde e poi riemergeva lentamente, ululando e vomitando tonnellate d’acqua e schiuma e aveva gli alberi inclinati come un naufrago in cerca d’aiuto.

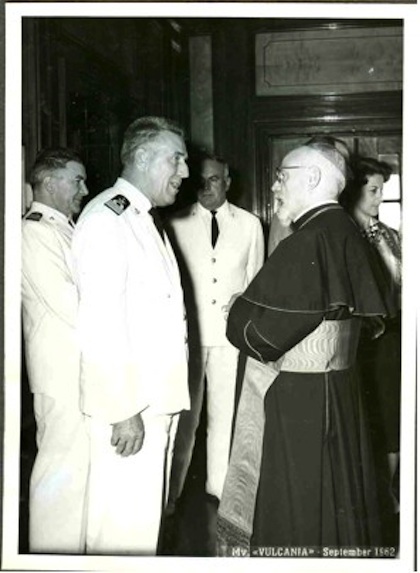

Il comandante Assereto con il Cardinale da Costa Nunez.

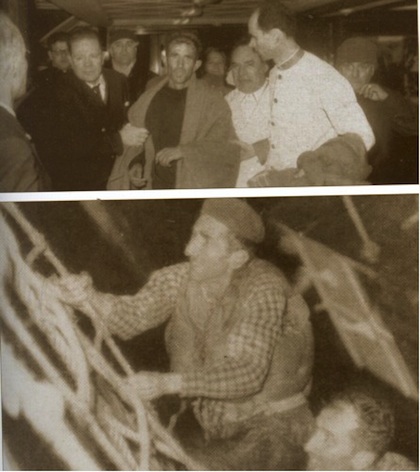

Il nostro Comandante manovrò le due macchine riuscendo a farsi scarrocciare dal vento, molto lentamente, verso la Fiducia che sbandata a sinistra sussultava riemergendo a fatica. In quella notte di tregenda il quadro si fece ancora più drammatico, quando si distinsero chiaramente sette sagome umane, che sparse sul ponte di coperta, si tenevano aggrappate alle attrezzature di bordo. Presto ci fu il contatto tra le due navi; il caso volle che la testa d’albero prodiero della Fiducia sfondasse l’oblò di una cabina e rimanesse incastrato alla nostra nave per qualche minuto. Paradossalmente fu quello il momento ideale che permise il recupero dell’equipaggio il quale, simile ad una ciurma di pirati si lanciò all’arrembaggio e si arrampicò agilmente sulle “giapponesi” (ampie reti usate per imbracare i colli di stiva) che erano state gettate fuori bordo dal nostromo e dai marinai, forse nel ricordo di una prassi molto usata durante la seconda guerra mondiale.

I naufraghi raggiungono la salvezza.

Il Comandante Assereto manovrò ancora le macchine con molta abilità, riuscendo a sfilarsi dal Fiducia senza il minimo danno. La piccola nave apparve ormai come un relitto sbandato, semisommerso e alla deriva. L’equipaggio fu totalmente recuperato, ogni naufrago fu asciugato, avvolto in una coperta calda e fu assistito dal personale medico di bordo.

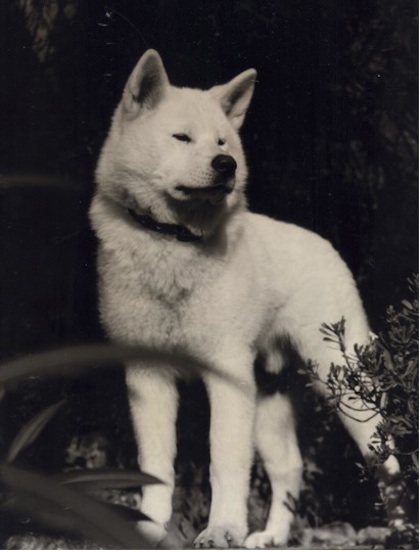

Ci fu, purtroppo, una vittima di cui non abbiamo ancora fatto cenno. Su quella coperta inclinata e flagellata dai marosi, scivolava da paratia a paratia, abbaiava e piangeva un lupo bianco giapponese, che nessuno poteva più aiutare.

L’equipaggio stremato ed ancora impaurito, ma ormai al sicuro sul ponte passeggiata del grande transatlantico, volle seguire con lo sguardo il drammatico epilogo della sua nave. I naufraghi si schierarono l’uno accanto all’altro, s’appoggiarono tristemente al parabordo del ponte e fissarono a lungo, con gli occhi sbarrati, l’ultimo comandante di bordo che, abbandonato per sempre dagli uomini, s’allontanava incredulo nel buio più profondo. Lo salutarono sbracciando i loro baschi fradici tra le lacrime e gettando nell’angoscia, non solo i passeggeri, ma anche il collaudato equipaggio dell’anziana Vulcania. A bordo, tutto si fermò per un attimo, il nostro Comandante, stagliato come una sfinge sull’aletta della plancia, salutò con tre fischi lunghi e mesti la coraggiosa Fiducia che si apprestava a compiere la sua ultima traversata verso gli abissi, con il suo indomito nocchiero bianco.

La nave poco dopo sparì, trascinando con sé il suo ultimo compagno di viaggio, il più fedele. Se ben ricordo, il suo nome era Dock e come un vecchio lupo di mare d’altri tempi, decise di seguire la sua nave….

Carlo GATTI

Rapallo, 10.02.12

BIANCA Costa prende fuoco e affonda nei Caraibi

23.10.61

INCENDIO ED AFFONDAMENTO

Del transatlantico genovese

“BIANCA C.”

|

Nave |

Compagnia |

Stazza |

Trasform. |

Passegg. |

Equip. |

|

Bianca C. |

Costa L. |

18.247 |

1958 |

362 |

311 |

|

ex Arosa S. |

Arosa L. |

17321 |

- |

- |

- |

|

ex La Marseillaise |

MessagerieMaritime |

17321 |

- |

- |

- |

|

Ex Marechal Petain |

- |

- |

- |

- |

- |

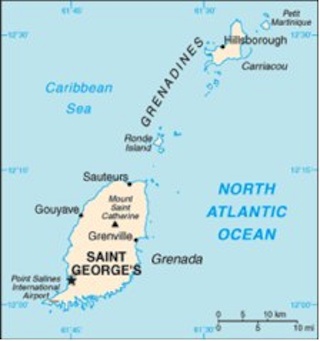

Luogo dell’incendio: Dall’aprile del 1959, la bella unità era impegnata in viaggi di crociera nei Caraibi. La tremenda tragedia ebbe luogo nella rada di St. George di Grenada nelle Antille durante la manovra d’ancoraggio in rada.

Causa dell’incendio: Prese fuoco una cassa di fuel, nella sala macchine, per effetto di una violenta esplosione allo starter del motore di sinistra.

Le Vittime: Il 2° Macchinista Natale Rodizza di 33 anni ed il Fuochista cinquantenne Umberto Ferrari, spezzino.

Operazioni di Salvataggio: Quasi settecento persone si posero in salvo in meno di mezz’ora, con un’operazione di salvataggio da manuale diretta e condotta dal Comandante Francesco Crevato.

Affondamento: La Bianca C. fu presa a rimorchio dalla fregata militare Inglese H.M.S Londonderry. Purtroppo la nave, già sbandata ed in precarie condizioni di sicurezza, affondò il 25.10.61 tre miglia al largo di Grenada, dopo che tutte le persone rimaste a bordo,erano già state tratte in salvo.

Testimonianza: Benedetto Pellerano di Rapallo, vent’anni di servizio sulle navi della “Costa Armatori”, era l’operatore cinematografico all’epoca del naufragio della Bianca C.

“L’incendio partì dalla sala macchine ed in breve tempo, causa il vento, si propagò dappertutto. Io mi avviai, come da regolamento, nel locale Co2 dove erano installate le grosse bombole per la distribuzione del prodotto antincendio. Persi i sensi e mi risvegliai tra le braccia del marinaio Maddalena che sicuramente mi salvò la vita trascinandomi verso una lancia di salvataggio. Mentre ci allontanavamo dalla nave in fiamme e quindi dal pericolo, forse non mi crederà, ma non eravamo contenti, un pezzo della nostra vita era lì e se ne stava andando, mentre molti nostri compagni erano ancora in pericolo…. Rivissi quella scena come un incubo per molti anni e ancora adesso, durante qualche notte insonne, mi ritrovo ancora là, ai Carabi, mentre mi allontano dalla Bianca C. Giunti a terra, ci fu una gara di solidarietà tra la gente del posto che quasi litigava per prelevarci e portarci al sicuro verso le loro case. Il nostro gruppetto, formato da sei persone, fu subito prelevato ed allontanato su un piccolo furgone ed avviato verso una strana altura. La nostra meraviglia fu completa quando ci trovammo davanti ad una prigione coloniale che stavano evacuando per sistemarci alla buona. Fummo tranquillizzati…e poco dopo provvedemmo a tirarci su Il morale a modo nostro, nel frattempo al gruppo si erano aggiunti i carcerieri e qualche malandrino…ci contammo e buttammo gli spaghetti a cuocere nei buglioli “penali”. Dopo circa una settimana, la M/n “Surriento” della “Lauro” ci riportò, come passeggeri, in Italia."

Il Territorio Nazionale di GRENADA (Mar dei Caraibi) è composto dalle isole: Grenada – Carriacou – Petite Martinique

![]() La bandiera di Grenada fu introdotta nel 1974. Il verde sta per la vegetazione, il giallo per il sole e il rosso é simbolo di armonia e unità. Le 7 stelle sono le aree amministrative originarie. La noce moscata è il simbolo internazionale dell’ “Isola delle Spezie” e la rappresenta in tutto il mondo.

La bandiera di Grenada fu introdotta nel 1974. Il verde sta per la vegetazione, il giallo per il sole e il rosso é simbolo di armonia e unità. Le 7 stelle sono le aree amministrative originarie. La noce moscata è il simbolo internazionale dell’ “Isola delle Spezie” e la rappresenta in tutto il mondo.

F.1 Isola di Gredana

St. George’s è la capitale dell’arcipelago ed è situata in cima ad un promontorio che domina il Carenage, l’area portuale disegnata a ferro di cavallo. Arrivando dal largo, svettano due forti (F. George e F. Frederick), e poco più sotto alcune chiese, ma l’occhio viene subito catturato da alcuni edifici coloniali e da un mercato molto colorato. Le strade sono strette e tortuose, le case in pietra e mattoni hanno i tetti rivestiti di tegole rosse.

Nel Carenage, oggi attraccano le navi da crociera. Questo è uno dei porti più sicuri dei Caraibi perchè si trova all’interno nel cratere di un vulcano spento; ma il pericolo è sempre in agguato! A ricordarcelo è una piccola statua, la copia minore del Cristo degli Abissi, che é posta in “secco” sulla banchina principale dell’emiciclo portuale. Questo simbolo della nostra marineria fu donato dalla Società genovese-rapallina “Costa” agli abitanti di Grenada per la coraggiosa opera di soccorso offerta ai naufraghi della nave passeggeri italiana Bianca C. Ed è proprio di questo tragico avvenimento che vi vogliamo parlare.

1960- La Bianca C. in uscita dal porto di Genova col “gran pavese” che incornicia la sua bella linea.

23 ottobre 1961

INCENDIO E AFFONDAMENTO

del transatlantico genovese

“BIANCA C.”

La nave proveniente da Napoli e diretta a La Guayra (Venezuela), aveva fatto scalo a Grenada e il 22 ottobre 1961 si trovava all’ancora nella baia tropicale di St. George’s.

La Bianca C. è in preda alle fiamme. Tutte le biscagline sono fuoribordo.

E’ in atto l’evacuazione ordinata dei passeggeri e dell’equipaggio.

Tutto accadde improvvisamente per effetto di una violenta esplosione allo starter del motore di sinistra, che provocò un incendio al quadro elettrico della Sala Macchine. In coperta si era appena concluso lo sbarco dei visitatori e l’imbarco degli escursionisti, la nave era in partenza. I passeggeri ammontavano a 362, mentre l’equipaggio era formato da 311 marittimi, in gran parte rivieraschi, il resto era campano. Le vittime furono due: il genovese Natale Rodizza, 2° macchinista di 33 anni e lo spezzino Umberto Ferrari, fuochista di 50 anni.

Con un’operazione di salvataggio da manuale, diretta e condotta dal comandante genovese Francesco Crevato, furono immediatamente calate in mare le scialuppe di salvataggio da ciascun lato della nave che, per effetto dell’acqua imbarcata in funzione antincendio, cominciò ad inclinarsi da un lato.

Il comandante F.Crevato lambito dalle fiamme dirige stoicamente le operazioni di salvataggio.

I passeggeri riuscirono a raggiungere la spiaggia anche e soprattutto per il tempestivo intervento di numerose imbarcazioni locali, che non temettero certo di avvicinarsi alla nave in fiamme. Fu proprio per il coraggio di questi grenadini che fu possibile salvare quasi settecento persone in meno di un’ora. In seguito, per la loro sistemazione, si attivò soprattutto la Croce Rossa Internazionale installando tende e brande nel campo sportivo di Grenada, dove i naufraghi furono alloggiati per tre giorni. Notevole ed instancabile fu la partecipazione di tutti gli isolani alla complessa operazione di soccorso che aveva coinvolto a suono di tam-tam l’intera popolazione dell’isola e la loro opera d’accoglienza fu apprezzata anche e soprattutto dal punto di vista umano e psicologico, come il tranquillizzare gli atterriti scampati... ancora sotto shock. I naviganti lo sanno molto bene:

"nulla è più terrificante di un incendio a bordo di una nave"

Una preziosa testimonianza di quella disavventura caraibica ci viene proprio da un noto commerciante rapallese, Benedetto Pellerano, che all’epoca era l’operatore cinematografico di bordo e che, nonostante il grave incidente di percorso.....rimase fedele alla Costa Armatori per circa vent’anni.

“L’incendio partì dalla sala macchine ed in breve tempo si propagò dappertutto. Io mi avviai, come da regolamento, nel locale CO2 dove erano installate le grosse bombole per la distribuzione del prodotto antincendio. Persi i sensi e mi svegliai tra le braccia del marinaio Maddalena che sicuramente mi salvò la vita trascinandomi verso una lancia di salvataggio. Mentre ci allontanavamo dalla nave in fiamme e quindi dal pericolo, forse non mi crederà, ma non eravamo contenti, un pezzo della nostra vita era lì e se ne stava andando, mentre i nostri compagni erano ancora in pericolo...Rivissi quella scena come un incubo per molti anni e ancora adesso, durante qualche notte insonne, mi ritrovo ancora là, ai Caraibi, mentre mi allontano dalla Bianca C.

Giunti a terra, ci fu una gara di solidarietà tra la gente del posto che quasi litigava per prelevarci e portarci al sicuro verso le loro case. Il nostro gruppetto, formato da sei persone, fu subito prelevato ed allontanato su un piccolo furgone ed avviato verso una strana altura. La nostra meraviglia fu completa quando ci trovammo davanti alla prigione coloniale che stavano evacuando per sistemarci alla buona. Fummo tranquillizzati... e poco dopo provvedemmo a tirarci su il morale a modo nostro, nel frattempo al gruppo si erano aggiunti i carcerieri e qualche malandrino.. ci contammo e buttammo gli spaghetti a cuocere nei buglioli “penali”. Dopo tre giorni la M/n Surriento” della Linea Lauro ci riportò in Italia dalle nostre famiglie.

Anche l’agonia della Bianca C. durò tre giorni, il tempo necessario alla fregata militare inglese H.M.S Londonderry di giungere da Portorico, agganciare la nave e rimorchiarla verso Point Salines. Purtroppo i cavi si spezzarono, l’impresa di trainarla in precarie condizioni di sicurezza non riuscì e la Bianca C., abbandonata a sé stessa, colò a picco il 25.10.61 a tre miglia al largo di Grenada. A distanza di 47 anni, il suo relitto giace su un fondale di 50 mt. ed è oggi fra le mete subacquee più conosciute del Mar dei Caraibi.

L’elegante Bianca C. (18.000 t.s.l.) fu la prima nave da “crociera di lusso” della Costa Line. Il suo debutto avvenne alla fine degli anni ’50 e si distinse subito per una notevole innovazione: l’offerta di suites con veranda privata per i VIP, curiosamente ricavate nello scafo, secondo un modello che sarebbe riemerso soltanto negli anni ’90, con la classe Fantasy della Carnival L. e definitivamente consacrato dalla celebre Queen Mary 2.

M/n Bianca C.

Armatori ed Equipaggio dedicano il quadretto ex voto alla

N.S. di Montallegro nel ventesimo anno del naufragio.

Carlo GATTI

Rapallo, 27.01.12

TEMPESTA SHOCK SUL MARE NOSTRUM - RAPALLO…

TEMPESTA SHOCK SUL MARE NOSTRUM - RAPALLO

Lunedì 29 ottobre 2018

La Liguria é stata devastata da una mareggiata storica: venti a 180 km/h - onde alte più di 10 metri (ARPAL). Nella scala Beaufort corrispondono al numero 12 (fondo scala), il cui termine descrittivo corrisponde a URAGANO. Nella nostra città sono naufragate 221 imbarcazioni (TG Regionale data odierna).

Approfittando del sole beffardo, ieri mattina sono andato a fare un po’ di foto al CIMITERO delle imbarcazioni ammucchiate nel golfo ed in passeggiata. Uno spettacolo surreale simile ad un bombardamento aeronavale… tanti fantasmi bianchi ammucchiati … tante facce in giro senza espressione… senza speranze… volti che ogni tanto alzavano lo sguardo verso il Santuario di Montallegro e mormoravano qualcosa… odore di gasolio e di rumenta salata… a montagne… tante braccia di volontari che mulinavano giubbotti, sacchi di plastica, pezzi di scafo, di legna, parabordi… decine di ruspe che ricordavano nei loro movimenti cadenzati i paesi terremotati di questi ultimi anni.

221 sono i relitti visibili ed invisibili, una strage di ricchezza e di lavoro, di spensieratezza e di vacanze…(odore di buono… diceva DE ANDRE’) - pare sia morto tutto! eccetto l’uomo che é rimasto miracolosamente vivo, in piedi, risparmiato proprio da quella Madonna che da lassù vede tutto e forse ha voluto aiutare solo i poveri, i disoccupati… perché ora ci sarà molto lavoro per tutti!!!

Di tutto questo occorre prendere atto e smetterla di sognare… per ricominciare a ricostruire il litorale, i porti, gli esercizi e le case a prova di URAGANO, perché questi fenomeni sono ripetibili!

Nei giorni seguenti il crollo del Ponte Morandi scrissi per Mare Nostrum che occorreva pensare “alla marinara”: sfruttare il mare per spostarci tra le città del Golfo Tigullio. Oggi questi paesi sono isolati, per il crollo delle strade sul litorale; come dire che la NATURA ha voluto ribadire quel concetto e ci ha costretto a pensare “alla marinara”.

Un mare così violento si ricorda a Rapallo nel 2000, quando creò uno squarcio nella diga del porto Carlo Riva e distrusse numerosi panfili.

Sono passati 18 anni, all’epoca nessuno parlò di URAGANO, le previsioni e le osservazioni dei fenomeni meteo in corso erano basate su strumenti tradizionali, oggi esistono sensori dappertutto che misurano la forza effettiva del vento e del mare nell’impatto con la terraferma.

LA LUNGA ESTATE CALDA

DEL TIGULLIO

Lunedì, il giorno del disastro, la Pressione Atmosferica era MOLTO BASSA, non so di preciso, ma ricordo che i due barometri di casa misuravano un valore intorno ai 960-970 mm.

Pressione atmosferica Bassa significa meno peso dell’aria sul mare che infatti si alza, si gonfia; nel caso specifico pare si sia alzato, in certe zone controllate al largo, di quasi tre metri sul livello medio. Questo primo dato spiega come si siano verificate ONDE ALTE 10 METRI, (un valore normalmente di pertinenza Atlantica) la cui caduta, da una altezza appunto superiore al normale, ha aumentato il potere di sfondamento… contro le dighe, i porti, i pontili e le imbarcazioni.

La lunga estate calda a cui mi sono riferito, concerne il fatto che il giorno del disastro, la temperatura del mare era intorno ai 25°, valore molto elevato per la media del periodo che, naturalmente ha condizionato l’aria soprastante spingendola verso l’alto.

Nel frattempo, come da previsione meteo, é arrivata una forte depressione atlantica composta di aria fredda che, incontrando la massa di aria calda del nostro mare, che ormai si può definire TROPICALE, ha provocato un vortice CICLONICO, cioè un avvitamento delle due masse d’aria a temperature molto diverse che si é dimostrato devastante per la sua forza e velocità!

NESSUNA VITTIMA

Non so quanti saranno gli ex voto che saliranno al Santuario di Montallegro!

Ma non possiamo pensare che la Madonna continui a metterci una pezza… Era già successo a Santa Margherita nel 1996 e a Rapallo nel 2000. Per non parlare del 2008 a Genova quando fu distrutta dal libeccio l’Isola artificiale al largo di Multedo, mentre a Genova il traghetto FANTASTIC sfiorò la tragedia sull’imboccatura del porto.

Qualche pillola di meteorologia applicata al nostro golfo Tigullio, forse ci aiuta a capire, in qualche misura, l’eccezionale fenomeno meteo del 29 ottobre: il lunedì nero!

Prendiamo a riferimento il passaggio di una BURRASCA “da rottura dei tempi” che, pur essendo di livello ben inferiore all’URAGANO registrato, é molto simile nella sua dinamica.

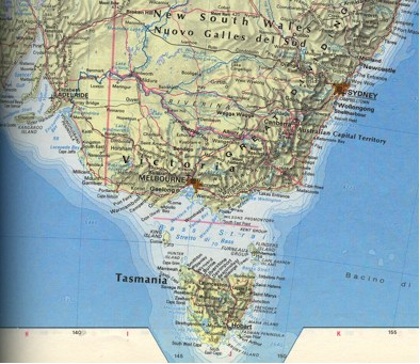

La cartina mostra la circolazione “antioraria” del vento intorno ad una BASSA PRESSIONE.

Inizialmente il vento soffia da SE (scirocco-frecce rosse) poi gira a SUD, prosegue la sua corsa a SW (Libeccio) rinforzando, infine sfonda a NORD OVEST con il vento di Maestrale (frecce bianche). Quando il vento passa a NORD (Tramontana), la depressione é passata e dirige verso Levante.

I naviganti di un tempo si appostavano sull’aletta di plancia e rilevavano la direzione del vento per seguirne l’evoluzione. Anche l’osservazione costante del barometro é utilissima perché segna il valore della pressione dall’inizio del fenomeno a Scirocco, fino alla sua conclusione a Tramontana quando la Pressione Barometrica rientra nella normalità.

Come abbiamo già detto, nel 2000 si era verificata una situazione meteo tragicamente simile a quella di lunedì, anche per quanto riguarda la sua rotta assassina.

Come tutti sanno Rapallo, situato al centro del Golfo Marconi, ha nel monte di Portofino un potente scudo naturale che lo protegge dal famigerato Libeccio (SO); tuttavia, nei casi citati, il Vento Ciclonico non ha proseguito la sua corsa oltre il Monte di Portofino, ma si é fermato nel quadrante meridionale il tempo necessario per entrare nel Tigullio e devastarci.

Gli scienziati hanno spiegato che una concomitante Bassa Pressione sul Veneto e sulla Liguria, ha creato un corridoio nefasto tra le due regioni che ha moltiplicato gli effetti distruttivi. Pare che la nostra città si sia trovata su questo asse.