INCENDIO sulla nave passeggeri italiana “ORAZIO" - 19 Gennaio 1940

INCENDIO

sulla nave passeggeri italiana

“ORAZIO”

19 Gennaio 1940

UN DOVEROSO PREAMBOLO STORICO

L'attuale conflitto tra Hamas e Israele, noto come la guerra di quest'anno, ha avuto inizio il 7 ottobre 2023 con l'attacco a sorpresa di Hamas a Israele, chiamato dagli israeliani "operazione Spade di Ferro". Questo evento ha portato i media internazionali a riflettere sull'esodo degli ebrei, tornando al 1947 quando le Nazioni Unite cercarono di risolvere il conflitto tra ebrei e arabi al termine del Mandato britannico sulla Palestina.

Il mio articolo, tuttavia, si concentra su un retroscena politico, collegando l'esodo degli ebrei al 1933, quando Hitler salì al potere.

La notte del 19 gennaio 1940, a bordo della nave passeggeri italiana "ORAZIO," si verificò un incendio misterioso, collegato nell'immaginario collettivo a un presunto sabotaggio nazista.

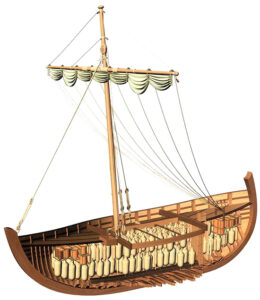

La motonave "ORAZIO," gemella della M/n VIRGILIO, iniziò la sua carriera nel 1927 per la N.G.I. (Navigazione Generale Italiana), operando sulle rotte del Centro America-Sud Pacifico. VIRGILIO, AUGUSTUS e ROMA, costituivano la punta di diamante della navigazione mercantile italiana.

Caratteristiche Principali della M/N ORAZIO

Armatore: N.G.I. Navigazione Generale Italiana

Stazza Lorda: 11.669 t

Motore Diesel a combustione interna

Capacità Passeggeri: 423

Equipaggio: 210

Comandante: M.Schiano

Velocità: 15 nodi

ESPLOSIONI IN SALA MACCHINE – ABBANDONO NAVE

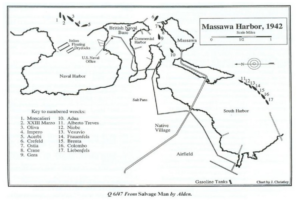

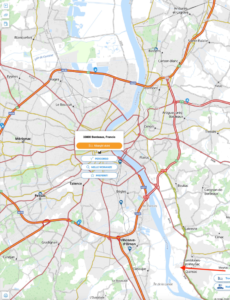

Posizione del Sinistro : Lat.42°36’ N – Long.05°28’E

(35 mg. al largo di Tolone-Francia)

data: 21.1 1940 - ore: 04.55 (a.m.)

MORTI: 108

La cartina mostra la posizione della nave al momento

dell’incendio

IL VIAGGIO E L’INCENDIO

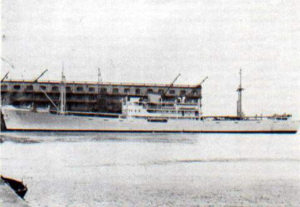

La M/n ORAZIO era partita da Genova per il Sud Pacifico ed era al comando del Cap. Michele Schiano quando, giunta a 35 miglia al largo di Tolone (Francia), divampò un incendio improvviso nella sala-macchine. Le fiamme si estesero ben presto a tutta la nave che fu poi abbandonata, presa a rimorchio e infine demolita.

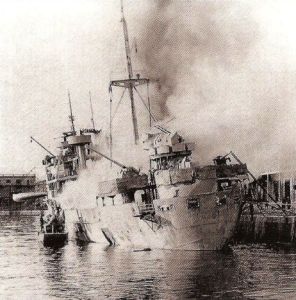

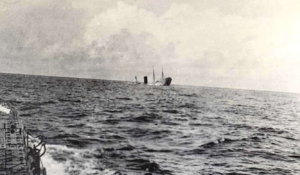

L’ORAZIO é avvolta dal fuoco e dalle fiamme. La foto é stata scattata da una nave italiana giunta in soccorso da sopravvento. Notare sulla destra una nave da carico in attesa di soccorrere i naufraghi.

Notare sulla poppa il nome della nave parzialmente bruciato

LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Quattro mezzi militari francesi della base di Tolone risposero subito al S.O.S. della Orazio: arrivò il Conte Biancamano che salvò 316 persone, il Colombo che ne recuperò 163 ed infine il piroscafo francese Ville de Ajaccio che ne prese a bordo 46.

Da molti anni la marineria italiana non veniva colpita da una così grave tragedia. All’appello finale mancarono 48 passeggeri e 60 marittimi dei 423 imbarcati a Genova facenti parte dell’equipaggio.

L’incendio è sempre stato il più temuto tra i sinistri marittimi. Il timore degli equipaggi imbarcati è sempre stato legato all’infiammabilità del materiale che arredava e decorava le bellissime navi di linea passeggeri di quell’epoca. I superstiti dell’Orazio, subito dopo il rientro a Genova, si recarono in pellegrinaggio sulla tomba di G. Marconi per rendere omaggio al grande inventore della radio, primo anello della catena che li aveva salvati.

IL RETROSCENA POLITICO

Oltre all'ipotesi di incidente casuale, c'è un sospetto di sabotaggio in linea con l'antisemitismo di Hitler. Le fughe degli ebrei dal nazismo, organizzate con l'aiuto di ONG, spesso iniziarono da Genova con le motonavi gemelle ORAZIO e VIRGILIO.

Gli eventi bellici che seguirono il settembre del ’39, insieme alle restrizioni imposte dai Paesi sudamericani, ridussero della metà il numero dei passeggeri imbarcati sull’Orazio quel 19 gennaio 1940, quando la nave lasciò Genova con destinazione Valparaiso in Cile.

TESTIMONIANZA E CONCLUSIONI

La testimonianza di Cesira Spada descrive la tragedia del 21 gennaio 1940:

“Le prime ore di navigazione sono tranquille. La voce che al largo, davanti al golfo di Marsiglia, siano state individuate delle mine, non allarma più di tanto le famiglie di ebrei tedeschi, austriaci e praghesi che stanno affrontando quello che dovrebbe essere il loro lungo viaggio della salvezza, ospitate il più delle volte nei cameroni della terza classe. Persino l’ispezione della nave da parte di un’unità militare francese – bloccato l’Orazio in alto mare, manda a bordo un gruppo di ufficiali del controspionaggio che procede ad interrogare una cinquantina di passeggeri – non suscita a bordo particolari reazioni.

La tragedia avviene nelle prime ore del mattino del 21 gennaio, quando la nave – nel bel mezzo di un fortunale che sta flagellando tutto il golfo – sta incrociando a trentacinque miglia al largo di Tolone. Improvvisamente si sente un rumore sordo nella Sala Macchine e, immediatamente, un gran fumo comincia a penetrare in tutti i locali. Il Comandante della nave lancia via radio segnali di soccorso chiedendo l’immediato intervento di unità vicine. Nel frattempo il fuoco separa la nave in due tronconi condannando i passeggeri rimasti nella parte più inaccessibile ad una morte atroce”.

La causa dell'incendio, anche dopo 83 anni, rimane avvolta nel mistero, con ipotesi di attentato mai provate, nonostante indizi e testimonianze.

ALBUM FOTOGRAFICO

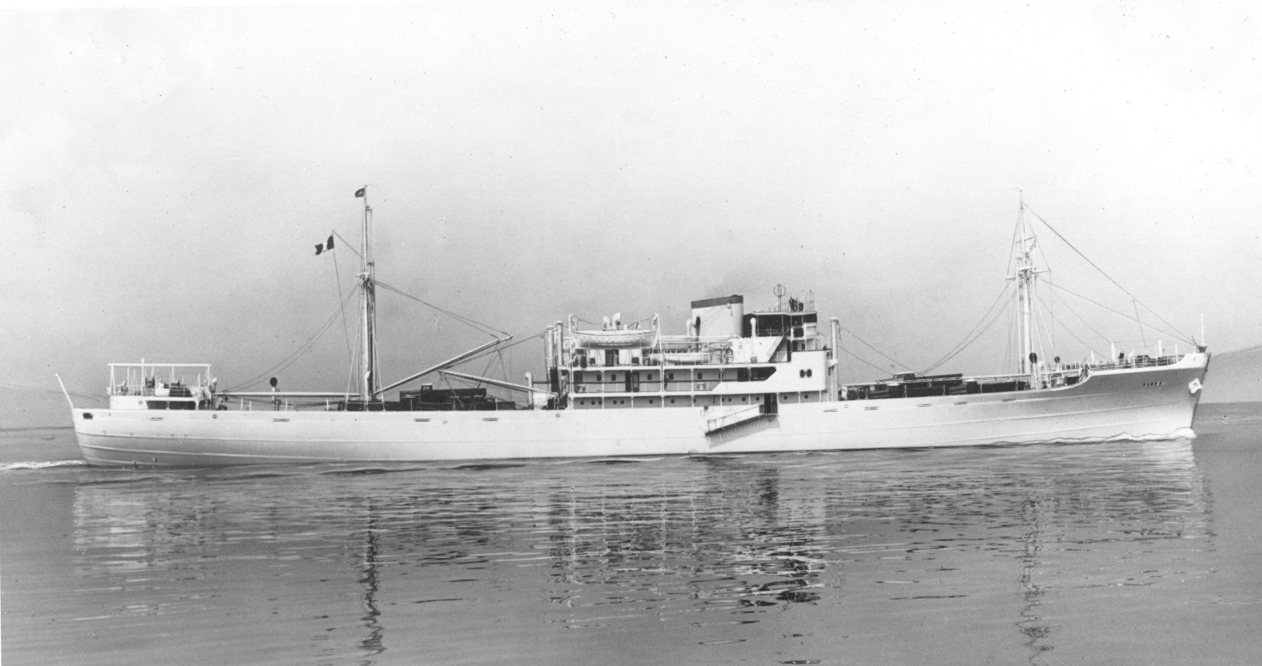

L'ORAZIO in navigazione

Riporto un interessante articolo di quei giorni da cui ho riportato alcuni brani nel testo

CONTE BIANCAMANO con la livrea del Lloyd Sabaudo a Genova nel 1928

Salvò 316 naufraghi dell’ORAZIO

Il transatlantico COLOMBO (nelle due foto sopra) recuperò 163 naufraghi dell’ORAZIO

Carlo GATTI

Rapallo, 6.12.2023

SHACKLETON-ENDURANCE. LA PIU' GRANDE AVVENTURA DELLA STORIA NAVALE DI TUTTI I TEMPI

SHACKLETON-ENDURANCE

L'ENDURANCE di Ernest Shackleton è una delle storie più affascinanti e leggendarie di esplorazione polare.

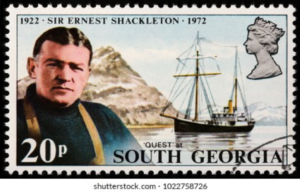

Ritratto di Ernest Shackelton nel 1904

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Nato a Kilkea, County Kildare, Ireland il 15.2.1874

Morto (all’età di 47 anni) a Grytviken, South Georgia il 5.1.1922

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

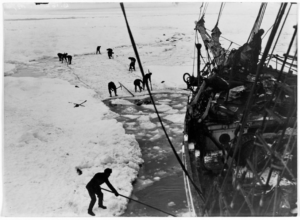

ENDURANCE in navigazione a vela mentre si fa strada attraverso il pack

Foto tratta dal sito: SUPERAMBIENTE

L'Endurance è stata una nave storica utilizzata dall'esploratore polare britannico Sir Ernest Shackleton nella sua famosa spedizione in Antartide del 1914-1917. La nave era stata progettata per resistere alle difficili condizioni dell'Artide, ma fu intrappolata e distrutta dai ghiacci, costringendo l'equipaggio a intraprendere una lotta epica per la sopravvivenza. La storia della spedizione dell'Endurance è considerata un esempio di resilienza, determinazione e spirito di squadra.

Nel 1914, l'esploratore polare britannico Sir Ernest Shackleton organizzò una spedizione con l'obiettivo di attraversare per la prima volta l'Antartide, da costa a costa, attraverso il Polo Sud. Per questa ambiziosa missione, Shackleton scelse l'ENDURANCE, una nave robusta e ben attrezzata.

Tuttavia, durante il viaggio, l'ENDURANCE incontrò condizioni meteorologiche estreme e uno dei peggiori inverni registrati nella regione antartica. La nave rimase intrappolata dai ghiacci del Mar di Weddell, rendendo impossibile l’avanzamento verso il Polo Sud. Nonostante i tentativi di liberare la nave, i ghiacci la compressero sempre di più fino a schiacciarla completamente, lasciando l'equipaggio in una situazione disperata.

Shackleton e il suo equipaggio furono costretti a evacuare l'ENDURANCE e sopravvivere in un ambiente ostile, privi di adeguati rifornimenti e di speranza di essere soccorsi. Con coraggio, determinazione e spirito di squadra, il gruppo riuscì a sopravvivere su banchi di ghiaccio alla deriva per molti mesi.

In questo periodo di grave incertezza sul da farsi, Shackleton prese l’audace decisione di tentare una disperata fuga attraverso il Mare di Weddell, a bordo di tre piccole barche di salvataggio. L'equipaggio affrontò condizioni estreme, onde gigantesche e tempeste gelide per oltre 1.000 chilometri, fino a raggiungere l'isola di Elephant Island.

Da lì, Shackleton intraprese un altro viaggio incredibilmente avventuroso con alcuni uomini selezionati, attraversando l'oceano a bordo di una delle barche di salvataggio, fino a raggiungere la Georgia del Sud. Dopo una lunga e impegnativa marcia attraverso le montagne dell'isola, Shackleton riuscì a ottenere aiuto e salvare il resto dell'equipaggio rimasto sull'isola di Elephant Island.

Nonostante l'ENDURANCE non sia mai arrivata a completare la sua missione originale di attraversare l'Antartide, la straordinaria avventura di Shackleton è diventata un esempio di leadership, coraggio e resistenza umana di fronte alle avversità. La sua abilità nell'assumere decisioni difficili e il suo spirito instancabile di proteggere e sostenere il suo equipaggio sono diventati leggendari. L'avventura dell'ENDURANCE è diventata un simbolo di speranza e perseveranza anche nelle situazioni più difficili.

La domanda che molti storici e uomini di mare si sono posti da un secolo a questa parte è la seguente:

“la nave di Shackleton era adatta per quella missione?”. La risposta è quasi sempre la stessa:

L'ENDURANCE, la nave utilizzata da Ernest Shackleton per la sua spedizione al Polo Sud, era adatta per l'epoca, ma ciò nonostante non riuscì a resistere alle estreme condizioni ostili ed imprevedibili dell'Antartide che non erano ancora del tutto conosciute.

L'ENDURANCE era una nave di legno rinforzato, progettata appositamente per le spedizioni in regioni polari. Fu costruita in Norvegia nel 1912 e aveva una struttura solida e una prua finemente progettata per affrontare i ghiacci. La nave era di dimensioni adeguate sia per l'equipaggio sia per le forniture necessarie per la spedizione.

Tuttavia, l'Antartide è un ambiente estremamente ostile e imprevedibile. Durante il viaggio l’ENDURANCE rimase intrappolata dai ghiacci del Mar di Weddell e, nonostante gli sforzi dell'equipaggio per liberarla, i ghiacci la compressero con una forza inarrestabile.

L'ENDURANCE affondò il 21 novembre 1915 col disgelo stagionale.

La spedizione dell'ENDURANCE divenne così una lotta per la sopravvivenza su banchi di ghiaccio alla deriva, lontani dalla civiltà e con risorse limitate. Nonostante l’inabissamento della nave, l'abilità di Shackleton permise all'equipaggio di rimanere unito e di sopravvivere fino a quando hanno potuto essere salvati.

In definitiva, sebbene l'ENDURANCE fosse considerata adatta per le spedizioni polari, l'Antartide dimostrò il suo potere distruttivo. La spedizione di Shackleton è un esempio di come, anche con la migliore preparazione e l'attrezzatura adatta, la natura possa riservare imprevisti insormontabili.

UN PO' DI STORIA:

ENDURANCE

Era un veliero a 3 alberi, dotato anche di un motore a singola elica sviluppante una potenza di circa 350 Cv, che le consentiva una velocità media di 10 nodi (circa 19 Km/h), progettato espressamente per le esplorazioni artiche.

Le sue dimensioni:

Lunghezza: 43,9 mt

Larghezza: 7,6 mt

Stazza: di 320 tonnellate

Note varie:

L’ENDURANCE fu varata in Norvegia il 17 dicembre 1912 dai cantieri navali Framnæs Schipyard con il nome di Polaris.

Costruita per conto di armatori norvegesi che la volevano destinare a crociere nel Mar Glaciale Artico. A causa di problemi economici la nave fu venduta due anni dopo il varo, nel 1914, sottocosto, all'esploratore britannico Ernest Shackleton, per l'importo di 11.600 sterline.

Ribattezzata Endurance dal nuovo proprietario, salpò verso l’Antartide il 1º agosto dello stesso anno per iniziare la spedizione trans-antartica imperiale, raggiunse i mari australi dopo 5 mesi di navigazione, ma la sua vita tra i ghiacci perenni fu molto breve come abbiamo appena visto e dopo alcuni mesi di agonia dovette essere completamente abbandonata dall'equipaggio per affondare definitivamente dopo ben 281 giorni dall'incaglio.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

La James CAIRD presso il Dulvich College di Londra

L’imbarcazione James Caird (baleniera di 6 mt.di lunghezza) ad Elephant Island, 24 Aprile 1916,

L'impresa e' ai limiti dell'impossibile: affrontare l'oceano navigando per piu' di 1.500 chilometri con una delle tre scialuppe, la James Caird, (nella foto) una lancia baleniera lunga sette metri.

Della gloriosa nave che porta il nome anche della Spedizione ENDURANCE, riuscirono a sopravvivere solo 3 lance, due cutter a vela: la Stancomb Willis e la Dudley Docker e la James Caird, classica baleniera lunga sette metri, con la quale Ernest Shackleton, partendo dall’Isola Elephant, percorse 650 miglia nautiche di avventurosa traversata nei mari antartici fino a raggiungere l'isola della Georgia del Sud, da dove erano partiti 522 giorni prima, per chiedere soccorso, permettendo così di salvare tutto l'equipaggio.

Elephant Island

14 aprile 1916. Dopo sette giorni di navigazione, le tre scialuppe toccano terra sull'Isola Elephant ma su quest'isola non e' facile ricevere i soccorsi. La superficie e' rocciosa e in gran parte coperta da neve e ghiaccio. Anche se ospita foche e pinguini, c'e' il pericolo che questi possano spostarsi dall'isola. L'inizio dell'inverno complica la situazione. Infine l'isola e' distante dalle rotte delle navi ed e' quindi molto difficile avvistarne una per chiedere aiuto.

Shackleton si rende presto conto che bisogna ripartire, per raggiungere la Georgia del Sud, l'unica destinazione dove trovare i soccorsi.

Shackleton e i suoi uomini combatterono fino in fondo: mentre il suo equipaggio lottava per la sopravvivenza, il Capitano andò a cercare aiuto in Georgia Australe, percorrendo più di 1300 km di Oceano a bordo di una scialuppa di 7 metri.

L’eroe britannico riuscì a tornare ad Elephant Island un anno dopo per salvare i suoi straordinari uomini che tornarono tutti a casa sani e salvi.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

The Aurora (ship used by the Ross Sea party during the Imperial Trans-Antarctic Expedition 1914-17)

L'Aurora fu costruita nei cantieri Alexander Stephen & Sons Ltd di Dundee in Scozia. Concepita come nave baleniera, l'imbarcazione prese parte alle spedizioni antartiche Aurora ed Endurance.

Per maggiore chiarezza segue ora la rappresentazione grafica e geografica della rotta tenuta dalla Endurance, dalla James Caird e dall’Aurora - rotta via terra al deposito provviste della Spedizione nel Mare di Ross e la pianificata rotta via terra nel Mare di Weddel della spedizione trans-antartica guidata da Ernest Shackleton nel 1914-1915:

Rosso: il viaggio dell'Endurance.

Giallo: la deriva dell'Endurance bloccata dai ghiacci.

Verde: il percorso, a piedi ed in scialuppa, degli uomini di Shackleton dopo il naufragio della nave sino all'isola Elephant.

Blu: il viaggio della James Caird sino alla Georgia del Sud.

Turchese: il percorso originale della spedizione trans-antartica. Gruppo del mare di Ross:

Arancio: il viaggio dell'Aurora

Rosa: l'Aurora rompe gli ormeggi e va alla deriva lasciando 10 uomini in Antartide.

Marrone: percorso per l'installazione dei depositi di provviste.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

ENDURANCE

Il suo nome tradotto in italiano significa “resistenza”. Così si chiamava la nave portata all’estremo Sud dall’esploratore britannico Sir Ernest Shackleton agli inizi del ‘900. E in effetti ha resistito. Inabissata per oltre cento anni nel Mare di Weddell, la nave leggendaria è stata ritrovata da una spedizione di ricerca lo scorso 5 marzo 2022.

Giunta nel Mare di Weddell agli inizi di dicembre, la spedizione si arrestò il 18 gennaio del 1915, quando l’Endurance rimase bloccata nel ghiaccio della banchisa. Impossibilitato a proseguire il suo viaggio, Shackleton aspettò per dieci mesi l’arrivo della primavera antartica accampato intorno alla nave, che intanto era diventata un tutt’uno con il paesaggio polare. Aspettò fino alla fine di ottobre, quando ormai gravemente danneggiata dalla pressione del ghiaccio che ne stava stritolando la poppa, ordinò di abbandonare la nave. In quei giorni l’esploratore scrisse nel suo diario:

«Siamo costretti ad abbandonare la nave, che è schiacciata oltre ogni speranza di essere raddrizzata. Il compito ora è quello di raggiungere la terra con tutti i membri della spedizione».

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Un'immagine storica: la nave Endurance intrappolata nei ghiacci marini antartici nel 1915.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia -

Glass plate photograph by Frank Hurley (Wikipedia)

Raccontato in diversi libri, come Sud - La spedizione dell’Endurance, opera dello stesso Shackleton edita per l’Italia da Nutrimenti (2009) o Endurance: l’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud di Alfred Lansing (2003), soggetto di diversi documentari e lungometraggi, il viaggio di Shackleton e dei suoi uomini rimane uno dei più incredibili della storia polare.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Statue of Shackleton, Athy, Ireland, erected in 2016 (shackletonexhibition.com)

There is an older statue of Shackleton standing in a niche outside the Royal Geographical Society building in London, and a much more recent one, unveiled in his home town of Athy, Ireland, in 2016 (fifth image)

Royal Mail stamps honoring Shackleton and the voyage of the James Caird, issued in 2016 (Norvic Philatelics)

Dr. William B. Ashworth, Jr., Consultant for the History of Science, Linda Hall Library and Associate Professor, Department of History, University of Missouri-Kansas City. Comments or corrections are welcome; please direct to ashworthw@umkc.edu.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Alcune delle basi sono delle vere e proprie comunità, con ospedali, chiese e spazi di intrattenimento. Le basi di ricerca italiane sono due: la Mario Zucchelli (ex base Terra Nova) e la base Concordia, di giurisdizione Italo-Francese.

BIOGRAFIA di Ernest SHACKELTON

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Ernest Henry Shackleton, nato il 15 febbraio 1874 a Kilkea, in Irlanda, è stato un esploratore polare britannico noto soprattutto per la sua audace e avventurosa spedizione nella regione antartica. Shackleton è cresciuto in una famiglia di origini irlandesi e si è appassionato all'esplorazione fin da giovane.

La sua carriera esplorativa ha preso il via quando si unì a una spedizione guidata da Robert Falcon Scott in Antartide nel 1901-1904. Durante questa spedizione, Shackleton ha dimostrato notevoli abilità organizzative guadagnandosi la stima dei suoi compagni di viaggio.

Il suo momento di gloria è arrivato nel 1907, quando ha guidato la famosa "Spedizione Nimrod". Durante questa impresa, Shackleton e il suo team hanno stabilito un nuovo record di avvicinamento al Polo Sud, arrivando a soli 180 km di distanza. Sebbene non abbiano raggiunto l'obiettivo principale, il viaggio è stato un notevole successo e ha consolidato la sua reputazione come esploratore di prim'ordine.

Tuttavia, l'evento per cui Shackleton è più noto è la "Spedizione Endurance" del 1914-1916. L'obiettivo di questa spedizione era attraversare l'Antartide da costa a costa, ma il loro leggendario vascello "Endurance" rimase intrappolato e schiacciato dai ghiacci dell'Oceano Antartico. Come abbiamo già visto, dopo mesi di difficoltà e incertezza, Shackleton organizzò con successo il salvataggio del suo intero equipaggio. Senza perdite umane, attraversò con una piccola imbarcazione la pericolosa regione dell'Oceano Australe e raggiunse l'isola Georgia del Sud, dove fu in grado di ottenere aiuto per i suoi uomini rimasti.

Dopo il suo ritorno in patria, Shackleton continuò a pianificare nuove spedizioni polari, ma nel 1922 morì di infarto a bordo della nave Quest, ancorata in Georgia del Sud. La sua eredità è stata segnata dalla sua audacia, spirito d'avventura e straordinaria capacità di leadership, che lo hanno reso uno degli eroi più celebrati dell'esplorazione antartica.

La storia della sua "Spedizione Endurance" e il suo eccezionale coraggio nel salvataggio dell'equipaggio hanno ispirato molte generazioni di esploratori e continuano a essere una fonte di ispirazione per chi cerca avventure e sfide in luoghi remoti e inesplorati del nostro pianeta.

STUDI: Ernest Shackleton frequentò la Dulwich College a Londra, un istituto di istruzione superiore prestigioso. Tuttavia, le sue condizioni economiche limitate e la morte prematura di suo padre lo costrinsero a lasciare presto la scuola per aiutare a sostenere la famiglia. Nonostante ciò, Shackleton mostrò sempre un forte interesse per l'esplorazione e continuò ad educarsi leggendo libri e partecipando a conferenze scientifiche.

FAMIGLIA: Ernest Shackleton nacque da genitori di origini irlandesi. Suo padre, Henry Shackleton, era medico, e sua madre, Henrietta Letitia Sophia Gavan, apparteneva a una famiglia aristocratica. Ernest era il secondo dei dieci figli della coppia. Il supporto della sua famiglia lo sostenne nella sua passione per l'esplorazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE: Prima di dedicarsi all'esplorazione a tempo pieno, Shackleton svolse una serie di lavori per guadagnarsi da vivere. Dopo aver lasciato la scuola, lavorò come apprendista in una compagnia navale di Liverpool e acquisì preziose competenze riguardanti la navigazione e la gestione delle imbarcazioni. Successivamente, fece esperienza come ufficiale di macchina a bordo di navi mercantili.

Le sue prime esperienze di esplorazione avvennero durante una spedizione antartica guidata da Robert Falcon Scott nel 1901-1904, in cui Shackleton ricoprì il ruolo di terzo ufficiale. Questa esperienza lo spinse a perseguire ulteriormente la sua passione per l'esplorazione polare.

Dopo il suo successo nella Spedizione Nimrod nel 1907, Shackleton si dedicò a organizzare e guidare ulteriori spedizioni. La più famosa di queste fu la "Spedizione Endurance" del 1914-1916, in cui cercò di attraversare l'Antartide da costa a costa. Nonostante il fallimento dell'obiettivo principale, la sua gestione della crisi e il salvataggio del suo equipaggio ne fecero un eroe popolare e rispettato.

Dopo il ritorno dalla Spedizione Endurance, Shackleton scrisse un libro sulle sue avventure intitolato "South", che divenne un bestseller. Continuò anche a pianificare altre spedizioni polari, ma la sua morte prematura a causa di un infarto a bordo della nave Quest nel 1922 interruppe il suo sogno di ulteriori imprese esplorative.

Ernest Shackleton è ricordato come un pioniere dell'esplorazione antartica, un leader carismatico e un esempio di coraggio e determinazione nel superare le sfide più difficili.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

La tomba di Shackleton a Grytviken, nella Georgia del Sud

Nella notte del 5 gennaio Shackleton ebbe un forte attacco cardiaco e morì poche ore dopo, il corpo era già in viaggio verso l'Inghilterra quando la moglie Emily dette disposizioni affinché venisse sepolto nella Georgia del Sud nel cimitero dei pescatori di Grytviken.

Nell'immediato dopoguerra Shackleton ebbe un periodo di crisi. Il peso dei debiti nati dalla precedente spedizione diveniva sempre più gravoso, il suo stato di salute era in peggioramento e anche il matrimonio con Emily vacillava, minato com'era da una relazione extraconiugale con la statunitense Rosalind Chetwynd che durava da alcuni anni. Dovette riuscire a mantenersi solo grazie a conferenze sulle sue imprese passate, attività che lo annoiava profondamente. I profitti del libro South, che ebbe un buon successo di critica e di vendite e nel quale raccontava la Spedizione Endurance, furono usati per rifondere i finanziatori della spedizione.

Alla fine del 1920 cominciò nuovamente a pianificare una spedizione: questa volta intendeva dirigersi verso il Polo Nord, dove anche Amundsen stava progettando di recarsi. Fu trovato un finanziatore canadese ma la stagione era ormai troppo avanzata; l'idea fu quindi abbandonata e Shackleton ripiegò sull'organizzazione di un nuovo viaggio in Antartide.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

La copertina dello Scientic American del 1922. Il disegnatore immagina Shackleton ed i suoi uomini impegnati nell'esplorazione dell'Antartide

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Nave QUEST

Conosciuta per essere stata utilizzata nella Spedizione QUEST del 1921-22 e per essere stata il luogo dove Ernest Shackleton è morto il 5 gennaio 1922 mentre era ancorata nel porto di Gryutviken nella Georgia del Sud. La nave è stata impiegata anche nella British Arctic Air Route del 1930-31 lungo la costa orientale della Groenlandia.

Oltre all’eplorazione polare, la QUEST è stata una nave mercantile utilizzata anche per la caccia alla foca. Proprio durante una spedizione di caccia fu intrappolata nel ghiaccio al largo del Labrador ed affondata dalla pressione del pack. Tutto l'equipaggio fu tratto in salvo.

Con la nave QUEST Shackleton salpò da Londra nel settembre del 1921. Sebbene gli obiettivi scientifici della spedizione non fossero ben definiti, riuscì a farsi seguire nella nuova avventura da alcuni dei membri della precedente operazione Endurance. A causa del maltempo la nave dovette attraccare in Georgia del Sud al porto baleniero di Grytviken, dove nella notte del 5 gennaio Shackleton morì a causa di una trombosi coronarica. Fu sepolto nel cimitero della Chiesa luterana. Decenni dopo, accanto a lui venne sepolto Frank Wild, fedele braccio destro che lo seguì in diverse spedizioni.

CONCLUSIONE

Ernest Shackleton rimane senza dubbio uno degli esempi più straordinari di coraggio, umanità e determinazione nella storia dell'esplorazione polare. La sua avventura con l'ENDURANCE e le sue gesta successive sono un testamento della grandezza dell'uomo e dei suoi straordinari tratti morali.

Proviamo a Riepilogare alcuni aspetti chiave della sua forza d’animo ed intellettuale che contribuiscono a rendere Shackleton un individuo eccezionale le cui doti ancora oggi destano stupore in chi va per mare e non solo:

Coraggio e Risolutezza: Shackleton dimostrò un coraggio eccezionale di fronte alle avversità. Quando l'ENDURANCE fu intrappolata dai ghiacci dell'Antartide e la situazione sembrava senza speranza, Shackleton non perse mai il controllo e mantenne una calma ammirevole. Affrontò le difficoltà con determinazione, prendendo decisioni sagge e calcolate per la sopravvivenza della sua squadra.

Leadership Empatica: Shackleton fu un leader empatico che si preoccupava sinceramente del benessere dei suoi uomini. Ha dimostrato una notevole capacità di comprendere e ascoltare le preoccupazioni e i bisogni dei membri dell'equipaggio. Questa empatia lo ha reso molto rispettato e amato da coloro che lo seguivano.

Resistenza e Determinazione: Nonostante le avversità implacabili e le probabilità apparentemente impossibili da superare, Shackleton non si arrese mai. La sua determinazione nel trovare una via d'uscita e salvare il suo equipaggio era incrollabile. Questo spirito di perseveranza lo ha guidato attraverso sfide incredibili e lo ha portato a prendere decisioni straordinarie in situazioni estreme.

Generosità e Preoccupazione per gli Altri: Shackleton ha dimostrato grande generosità verso i membri della sua squadra, mettendo sempre il benessere degli altri davanti al proprio. Ha sacrificato molte delle sue comodità personali e ha condiviso equamente le difficoltà e i pericoli con l'equipaggio. La sua premura per gli altri era evidente nelle decisioni che ha preso per proteggerli e mantenere alto il morale.

Leadership Carismatica: Shackleton aveva un carisma naturale che ispirava e motivava i suoi uomini. Era capace di unire persone diverse in un obiettivo comune e di infondere speranza e fiducia anche nelle situazioni più cupe.

Ottimismo e Spirito Positivo: Nonostante le circostanze estreme, Shackleton mantenne un atteggiamento ottimista e positivo. Questo atteggiamento mentale positivo ha aiutato a sostenere l'intera squadra durante i momenti difficili e ha contribuito a mantenere alto il morale.

In sintesi, Ernest Shackleton è una figura straordinaria nella storia dell'esplorazione polare, ma anche nella storia umana dimostrando che con tenacia, compassione e perseveranza, si possono raggiungere risultati straordinari anche nelle situazioni più estreme in qualsiasi frangente della vita di ciascuno di noi.

Ho usato il termine “compassione” volendo esprimere quel sentimento con il quale un individuo come Shackleton ha percepito emozionalmente la sofferenza altrui desiderando di alleviarla.

ALBUM FOTOGRAFICO

ENDURANCE E IL SUO EQUIPAGGIO

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Tor - Jock Wordie, geologist - Alfred Cheetham, 3rd Officer - Alexander Macklin, doctor

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Trapped in the Weddell Sea, desperate efforts were made to free the ship, these were of no avail, because the ice froze together as quickly as it could be cut away 14th February 1915

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Trapped in the ice, rime forming on the rigging

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

The long, long night, the Endurance in the Antarctic winter darkness, trapped in the Weddell Sea, 27th August 1915.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

Samson, the largest of the dogs at his kennel / dogloo

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

1st November 1915. The Endurance lies crushed, still above the ice, though shortly to sink. 28 men led by Ernest Shackleton are left in the middle of the Weddell Sea.

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

The Endurance leaning to port, 19th October 1915, the ship righted herself again after this.

TUTTI SALVI

Spedizione Endurance

immagine di pubblico dominio via Wikipedia

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpedizione_Endurance&psig=AOvVaw1dsuKSILDDPOxcMefD0MYt&ust=1691597377844000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCJjvirm5zYADFQAAAAAdAAAAABAQ

"All Safe, All Well", allegedly depicting Shackleton's return to Elephant Island, August 1916. A photograph of the departure of the James Caird in April was doctored by photographer Frank Hurley to create this image.

(Wikipedia)

Fotografia del relitto dell’ENDURANCE ritrovato nel 2022

(Wikipedia)

Sir Ernest H. Shackleton, British arctic explorer who participated in R. Scott's Antarctic expedition between 1901 and 1904, and was himself the leader of several expeditions. In 1907-09 he reached 88° 23' latitude South.

(Wikipedia)

Shackleton's wife, Emily Dorman

(Wikipedia)

South Pole party: Frank Wild, Shackleton, Eric Marshall and Jameson Adams

Wikipedia

Shackleton statue by C.S. Jagger outside the Royal Geographical Society

Wikipedia

Amundsen, Shackleton and Peary in 1913

Wikipedia

Some assets from Sodacan, Fenn-0-maniC. Pre-1935 OBE medal, mantling, poplar tree, lozengy buckles, motto scroll by me.

Wikipedia

La tomba di Shackleton a Grytviken

Museo ENDURANCE SHACKLETON- LONDRA

https://www.google.it/search?q=Museo+endurance+shackleton+Londra&source=lmns&bih=1588&biw=1530&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiA5KyU28CAAxUDg_0HHRoWB7QQ0pQJKAB6BAgBEAI

Carlo GATTI

Rapallo, 13 Agosto 2023

Genova, 10 Dicembre 1972 - IL M/T ESPRESSO SARDEGNA SPERONA E AFFONDA IL RIMORCHIATORE LIBANO

GENOVA, 10 DICEMBRE 1972

IL TRAGHETTO RO-RO “ESPRESSO SARDEGNA” SPERONA ED AFFONDA IL RIMORCHIATORE PORTUALE LIBANO

MORI’ IL MOTORISTA LUIGI MARTINO

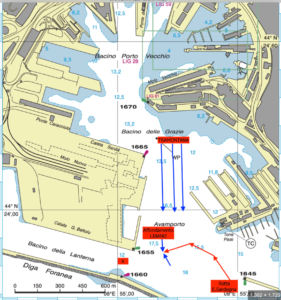

N.B. La carta nautica che ho usato per spiegare la dinamica dell’incidente non è quella del 1972. Ho scelto invece la più moderna in commercio che rappresenta esattamente la posizione della collisione di cui ci occupiamo oggi. In essa, infatti, non si evidenzia correttamente il “Taglio della Canzio” (oggi chiamato “taglio Calata G.Bettolo”) che al momento dell’incidente aveva una larghezza molto inferiore. All’epoca, il passaggio che ho segnato con una X, era uno dei punti più stretti e pericolosi del Porto.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

ESPRESSO SARDEGNA IN MANOVRA

Come si può notare dalla foto, quando lo scafo del traghetto “acchiappava il vento di tramontana” al traverso, poteva subire uno scarroccio notevole …

Un passo indietro di 50 anni ...

La nave in entrata nel porto di Genova che era diretta a ponente verso il Bacino della Lanterna, in presenza del Vento di Tramontana era costretta a compiere, ad una velocità sostenuta, un’accentuata curva a Nord per “guadagnare acqua”. Più la TRAMONTANA era forte, più la nave doveva risalire il vento; infatti, nella fase finale della curva, l’avrebbe preso al traverso facendola scarrocciare pericolosamente verso la Diga Foranea.

Quando L’ESPRESSO SARDEGNA s’avvicinò all’imboccatura del Porto di Genova era notte e la Tramontana soffiava gagliarda! Ma i Servizi Portuali (Piloti, Rimorchiatori, Ormeggiatori) conoscono da sempre tutte le insidie di quella manovra e mai, nella storia del Porto, una nave è finita sulla diga a causa del vento di casa.

Adriano Maccario, l’esperto pilota portuale che dirigeva la manovra d’entrata dell’E.SARDEGNA, era sicuramente in contatto radio con il Comandante Arcangelo Ansaldo del rimorchiatore LIBANO e, vista la forza del vento gli avrà pure detto: “Attaccami dopo il Taglio ora non posso rallentare la velocità…”.

Non si è mai capito esattamente il motivo per cui il LIBANO sia stato travolto e affondato, ma si può supporre che il rimorchiatore anch’esso soggetto allo scarroccio causato dal vento, abbia ritardato nel portarsi in una posizione di sicurezza rispetto alla rotta della nave, forse a causa della ritardata risposta del motore? Purtroppo nell’incidente l’unica vittima fu proprio il motorista Luigi Martino che si trovava in sala macchine in quel momento.

In questi casi le inchieste che si susseguono negli anni finiscono nel silenzio… insieme alle eventuali responsabilità e ciò che rimane è la tristezza per la morte di quel povero giovane che perse la vita sul lavoro durante una manovra, che per la verità era considerata “routine” nell’ambiente.

Luigi Martino, 36 anni, era un motorista esperto e molto affidabile, ricordo che ogni Direttore di Macchina lo richiedeva per i viaggi in Altura. Chi scrive lo ebbe tra il suo equipaggio in viaggi molto impegnativi.

RIMORCHIATORE LIBANO

Un po’ di Storia ...

ZARA (1949-1954) / poi rinominato LIBANO (1954-1973)

1955, agosto, rimotorizzato con 1 motore Diesel, 4T 6 cilindri, IHP 430, costruito da Klocher Humboldt Deutz, colonia 1972. 10 dicembre, affonda per collisione con la motonave ESPRESSO SARDEGNA tra la diga foranea e calata Bettolo con una vittima. In seguito recuperato e posto in disarmo. 1973, 8 agosto, venduto a impresa Lavori Portuali e Costruzioni Ing. Colombo e C. S.PA., Roma, rinominato COLUMBUS. 1986, venduto a Delfino S.p.A., Palermo. 1990, 1 giugno, classe decaduta. 1993, cancellato dal registro. In seguito demolito.

INDIA-ISTRIA-PANAMA

COMMENTO: Nel 1972 la Flotta dei Rimorchiatori Riuniti di Genova era in fase di rinnovamento, aveva già in linea, da circa quattro anni, i tre celebri rimorchiatori Voith Schneider - INDIA-ISTRIA-PANAMA, chiamati “rotori”, che erano dotati di una manovrabilità eccezionale. Tutt’oggi sono ancora brillantemente in servizio in alcuni porti del Mediterraneo.

Il LIBANO era tra i più antiquati della Flotta RR e difficile da manovrare. La ruota del timone (a frenelli di catena) era durissima da girare e ritornava al “centro” autonomamente ad una velocità pazzesca. Ricordo alcuni incidenti che subirono alle braccia alcuni Comandanti in servizio su quel bordo …

ESPRESSO SARDEGNA

Armatore: Traghetti del Mediterraneo - Gruppo Magliveras

La Traghetti del Mediterraneo era una compagnia di navigazione italiana, pioniera dei trasporti con navi ro-ro in Italia. Fondata il 9 dicembre 1965 dagli armatori Marsano, Magliveras e Monta, cessò le proprie attività nel 1981. Proprio nel 1981 la compagnia diede il via a una lunga serie di contenziosi legali nei confronti delle sovvenzioni concesse dall'Italia alla statale Tirrenia di Navigazione, che continuarono nei decenni successivi alla chiusura della Traghetti del Mediterraneo.

CARATTERISTICHE

Bandiera: Italiana

Costruzione:1967

Stazza lorda: 1995 / 3.431 (dopo allungamento)

Capacità: 60 semirimorchi da 40 piedi

Anni di Servizio: 1967-1981

Naufragata nel 1973, recuperata e rimessa in servizio nel 1976

venduta nel 1981 alla SIBA come Siba Brescia.

Il 24 febbraio 1973 l'Espresso Sardegna, in navigazione da Genova a Palermo in condizioni meteomarine avverse, si sbandò a seguito di uno spostamento del carico e si rovesciò a ridosso dell’isola di Gorgona, dove era stata rimorchiata dalla compagna di flotta Espresso Sicilia. I 28 membri dell'equipaggio e i 7 autisti presenti a bordo furono tutti tratti in salvo; le operazioni di recupero furono affidate alla ditta specializzata francese Serra e si protrassero fino a luglio 1975. La nave fu in seguito rimorchiata a Genova e rimessa in efficienza, venendo anche allungata di 12 metri; la stessa operazione di allungamento fu effettuata anche su Espresso Sicilia ed Espresso Toscana.

Ho conservato l’articolo del giornale L’UNITA’ che vi propongo in lettura:

Destino volle che soltanto 2 mesi e 14 giorni dopo …. il Ro-Ro ESPRESSO SARDEGNA subisse lo stesso destino del Rr. LIBANO

ESPRESSO SARDEGNA

OPERAZIONE RECUPERO E RIMORCHIO

Il traghetto Ro-Ro si capovolge e cola a picco a levante dell’isola Gorgona

https://www.marenostrumrapallo.it/espresso-sardegna/

Carlo GATTI

Rapallo, 23 Maggio 2023

Nave Passeggeri ANCONA SILURATA Al largo della Sardegna - 7 novembre 1915

Nave Passeggeri ANCONA SILURATA

Al largo della Sardegna - 7 novembre 1915

Il transatlantico italiano ANCONA

MANIFESTO PUBBLICITARIO, ca 1899 - ante 1917

di Aleardo Terzi

1870/ 1943

Italia Società di Navigazione a Vapore

Nave a vapore in navigazione

Bandiera nautica ripartita in quattro

La Battaglia dell’Atlantico (1914-1918) fu intrapresa in maniera intermittente dalla Germania tra il 1915 e il 1918 contro il Regno Unito e i suoi Alleati.

Il 7 maggio del 1915, l’U-boot U-20 tedesco aveva affondato il transatlantico inglese RMS Lusitania (Cunard Line) presso la costa irlandese. Delle 1.195 vittime, 123 erano civili americani. Nessuna tragedia dei mari e nessun episodio di guerra navale ebbero mai una risonanza e delle conseguenze mondiali così determinanti per l’intera umanità. Intorno alla fine di questo transatlantico, enorme e lussuoso, chiamato “il levriere dei mari”, divamparono le polemiche e si addensarono i misteri. Questo evento fece rivolgere l’opinione pubblica americana contro la Germania, e fu uno dei fattori principali dell’entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco degli alleati durante la Grande Guerra, intervento che fu decisivo per la sconfitta della Germania.

IL QUADRO STORICO

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale è riconducibile alla data del 28 giugno 1914, quando un irredentista bosniaco, Gavrilo Princip, attentò alla vita dell'arciduca d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e della moglie, che si erano recati in visita a Sarajevo in occasione di una parata militare. Durante questo attentato i due consorti morirono. La situazione si fece incandescente e l'Austria-Ungheria chiese di svolgere delle indagini accurate in territorio serbo, dando quindi alla Serbia un ultimatum. Di fronte al rifiuto della Serbia per delle indagini in territorio nazionale, il 28 luglio 1914 l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia, avendo l'appoggio - nel corso del conflitto - della Germania. Si affermarono due alleanze che segnarono le sorti del conflitto: la TRIPLICE ALLEANZA tra Austria, Germania e Italia ( che però decise di dichiararsi neutrale) e la TRIPLICE INTESA tra Francia, Gran Bretagna e Russia.

TRIPLICE ALLEANZA tra Austria, Germania e Italia (che però decise di dichiararsi neutrale) e la TRIPLICE INTESA tra Francia, Gran Bretagna e Russia.

La guerra sul mare tra Gran Bretagna e Impero Tedesco fu anche una guerra economica. Il blocco navale britannico strinse la Germania in una morsa implacabile, strozzando le importazioni di materie prime e di generi alimentari. I tedeschi furono i primi a sfruttare le grandi potenzialità dei nuovi mezzi sottomarini: gli U-Boot. I tedeschi attaccavano le navi mercantili, anche di paesi neutrali, che portavano rifornimenti verso i porti dell'Intesa. Si trattò di un'arma molto efficace, che sollevò però gravi problemi politici e morali urtando in modo particolare gli interessi economici degli Stati Uniti.

Viene così attuata La guerra sottomarina indiscriminata.

Di cosa parliamo? Di un tipo di GUERRA NAVALE nella quale i sottomarini affondano senza preavviso navi mercantili. Poiché i sottomarini hanno una maggiore probabilità sia di distruggere il bersaglio sia di sopravvivere ai propri cacciatori, molti considerano la guerra sottomarina illimitata una sostanziale violazione delle convenzioni belliche, specialmente quando viene attuata contro navi di Paesi Neutrali in zona di guerra. D'altronde, qualora un sommergibile attaccante rispettasse la convenzione, cioè venisse a galla, intimando a un mercantile di fermarsi, il mercantile avrebbe molte più probabilità di affondarlo con colpi di pezzi di artiglieria nascosti o semplicemente di speronarlo.

LA PERDITA DELL’ANCONA rientra in questo tragico “quadro militare” che, come riportiamo sotto, porterà a registrare “statistiche relative ad affondamenti” sicuramente agghiaccianti in favore della Germania:

Il grande piroscafo italiano fu colato a picco dal siluro di un sottomarino tedesco al largo dell’isola di Marettimo.

Altri moderni transatlantici furono silurati nei mesi e negli anni successivi: il «Verona», il «Napoli», il «San Guglielmo», lo «Stampalia», il «Regina Elena», il «Principe Umberto», il «Duca di Genova». In cifre assolute, su 1.542 mila tonnellate di naviglio mercantile possedute al 30 giugno 1915 furono perduti 241 piroscafi per 716 mila tonnellate lorde, oltre 425 velieri per 104 mila tonnellate nette. Includendo anche le perdite per sinistri normali o non precisamente accertate, e le perdite di guerra precedenti la nostra entrata in conflitto, la flotta mercantile italiana denunciò il 4 novembre 1918 la perdita di oltre un milione di tonnellate lorde di naviglio, alle quali fecero compenso appena 178 mila tonnellate di navi costruite nei nostri cantieri e 73 mila tonnellate di navi acquistate all'estero.

Il 7 novembre 1915 venne silurata e affondata da un sottomarino austriaco al largo della Sardegna mentre trasportava 496 persone, delle quali 160 morirono.

La nave Ancona (foto sopra) fu costruita nel 1907 nei cantieri navali di Belfast, nell’Irlanda del Nord, per la Italia Società di Navigazione a Vapore.

Stazza Lorda: 8.188 tonn.

Lunghezza: 147 metri

Larghezza: 18.

Velocità: 16 nodi

Capacità Passeggeri: 2.560 passeggeri, di cui 60 in prima classe e 2.500 in terza.

Aveva un solo fumaiolo e due alberi.

Completato nel febbraio dell'anno successivo, salpò da Genova per il suo viaggio inaugurale il 26 marzo 1908.

Fu messo sulla rotta transoceanica Genova-Filadelfia, con scalo a Napoli, Palermo e New York trasportando migliaia di emigranti dall'Italia agli Stati Uniti d'America.

IL NAUFRAGIO DELL’ANCONA

Quando l’Italia, entrata ormai nella Prima guerra mondiale con l’INTESA, la nave passeggeri italiana ANCONA salpava da Napoli, era il 6 novembre 1915. Dopo una sosta nel porto di Messina per imbarcare altri emigranti, fece rotta per Gibilterra con destinazione New York con 446 persone e 163 membri dell'equipaggio.

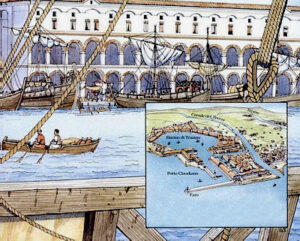

La freccia rossa indica approssimativamente la posizione del relitto

La posizione esatta dell’affondamento è stata trovata consultando il libro di bordo del comandante Max Valentiner in cui erano riportate le coordinate del punto in cui avvenne il siluramento.

Il piroscafo si trova a 471 metri di profondità, in acque internazionali, tra la Sardegna, la Sicilia e la Tunisia: circa 90 miglia marine a ovest di Marettimo e 60 miglia a nordest di Bizerta.

La mattina dell’8 novembre quando la nave si trovava in allontanamento dalla Sicilia, nella posizione indicata dalla freccia rossa posta sulla cartina riportata sopra, fu avvistato dal sottomarino tedesco SM U-38 (battente bandiera austroungarica) il quale senza alcun segnale di preavviso iniziò a sparare numerosi colpi di cannone contro l’ANCONA che, per i danni subiti, fu costretta a diminuire notevolmente la velocità. Di questa situazione favorevole per la “mira” ne approfitto subito il sottomarino tedesco che lanciò un siluro che colpì il mascone di prua della nave italiana.

Immediatamente il Comandante diede ordine di ammainare le prime lance di salvataggio che, a causa dell’abbrivo ancora importante della nave, si rovesciarono durante la manovra, furono investite dalle onde e i passeggeri caddero in mare. Tutti coloro che non riuscirono ad abbandonare la nave morirono.

Da alcune testimonianze riportiamo:

“I naufraghi, soccorsi da varie imbarcazioni tra le quali il posamine francese Pluton, furono portati a Biserta, Malta e Ferryville. Una scialuppa con a bordo 13 naufraghi privi di vita dell'Ancona fu rinvenuta sulle coste dell'isola di Marettimo il 17 novembre. Complessivamente si contarono 206 morti, in maggior parte donne e bambini. Tra le vittime si contarono anche una decina di cittadini statunitensi”. Ci furono anche tredici sventurati giunti in una scialuppa e morti successivamente fra gli scogli di Marettimo a Cala Galera, trovati il 17 Novembre 2015. Quel luogo fu appellato dai marettimari come località “Omo morto”.

CONTRACCOLPI POLITICI

Il precedente siluramento del transatlantico LUSITANIA, avvenuto in acque irlandesi sei mesi prima dell’affondamento dell’ANCONA, non fece che aumentare lo sdegno e l’esecrazione degli americani per quel tipo di guerra sottomarina senza restrizioni dichiarata ed applicata dagli IMPERI CENTRALI.

Robert Lansing, all’epoca Segretario di Stato-USA, fece pervenire una forte protesta a Vienna. L’Austria ammise che il Comandante Max Valentiner, l’affondatore dell’Ancona, aveva interpretato erroneamente gli ordini ricevuti, non solo, ma che aveva scambiato la nave italiana per una nave da guerra precisando anche che l’U-38 aveva sparato 16 proiettili e non 100 come dichiarato dalle autorità italiane. Vienna aggiunse altresì che: l'alto numero di vittime era dovuto al rovesciamento delle scialuppe, colpa non di un'azione austriaca, ma del fatto che erano state calate mentre il piroscafo era in movimento.

Gli Stati Uniti ritennero insoddisfacenti le motivazioni austro-ungariche e nel dicembre 1915 chiesero al governo austriaco di “denunciare l'affondamento e punire il comandante dell'U-Boot responsabile”.

La Germania, allora preoccupata di mantenere la neutralità americana, consigliò Vienna di acconsentire alle richieste statunitensi, alla fine Vienna accettò di pagare un indennizzo e assicurò a Washington che il comandante dell'U-Boot sarebbe stato punito, anche se questa promessa non avrebbe avuto esito, dal momento che era un ufficiale tedesco. La vicenda si concluse con la richiesta del governo austro-ungarico chiese che i sottomarini tedeschi si astenessero dall'attaccare le navi passeggeri mentre battevano bandiera austriaca. La decisione della Germania nell'aprile 1916 fu quella di sospendere la guerra sottomarina senza restrizioni ponendo fine al dibattito.

SI APRE UN ALTRO FRONTE

Tuttavia sul caso ANCONA emerse ben presto un altro consistente fattore d’instabilità economica che interessava chi doveva recuperare una dozzina di casse d’oro che trasportava il piroscafo armato dalla società di Navigazione Italia di Genova e comandato dal capitano Pietro Massardo, che tuttora giace a 500 metri di profondità in acque internazionali, tra la Sardegna e la Sicilia.

IL GIALLO - A cosa serviva quel tesoro? Il Governo italiano dice che si trattava di regolari “pagamenti tra banche”. Due giornalisti d’inchiesta, Enrico Cappelletti e Vito Tartamella, sostennero in seguito che quei soldi servivano ad altro. E, precisamente, a pagare agli americani armi, cavalli e biada. Siamo nel 1915. L’Italia, pur essendo alleata di Austria e Germania, avvia trattative segrete con Inghilterra e Francia per rientrate in possesso di Istria e Trentino.

Quelle armi servono forse per prepararsi al conflitto? Lo si capisce ben presto il 23 maggio 1915, quando l’Italia dichiarerà guerra all’Austria.

Quasi un secolo dopo, la posizione ufficiale del Governo è che quei soldi sarebbero serviti ai pagamenti per la partecipazione dell’Italia all’Expo del 1915 a San Francisco. Qualunque sia il motivo della loro presenza su quel piroscafo, quelle dodici casse d’oro — che oggi valgono 50 milioni di euro — giacciono in fondo al mare e restano lì in pace fino al 1985, quando la Comex, società con sede a Marsiglia, scopre il relitto dell’Ancona.

A questo punto, al fine di capirci qualcosa di più, ci affidiamo al racconto di

FOCUS

l tesoro della nave Ancona può attendere. Il piroscafo, affondato nel 1915 da un sommergibile tedesco mentre trasportava 496 passeggeri e una tonnellata d’oro (valore: da 22 a 48 milioni di euro), resterà ancora a lungo nei fondali del Tirreno.

[Vito Tartamella, 4 febbraio 2010]

Nel 2007 una società statunitense, la Odyssey Marine Exploration, aveva depositato al Tribunale di Tampa (Usa) una richiesta per impossessarsi del relitto, che giace in acque internazionali a 471 metri di profondità.

Dopo un contenzioso legale di 3 anni con il governo italiano, lo scorso 6 gennaio il Tribunale statunitense ha congelato il caso: non si è pronunciato sulla titolarità del relitto, ma ha deciso che la Odyssey, se vorrà tentarne il recupero, dovrà avvisare le autorità italiane con almeno 45 giorni d’anticipo. Un’ipotesi, comunque, remota: nell’ordinanza è scritto nero su bianco che la Odyssey «non prevede nell’immediato di farlo». Dunque, il caso resta chiuso a tempo indeterminato.

Un colpo di scena per molti versi inspiegabile: nel 2007 la Odyssey aveva depositato al Tribunale di Tampa una tazza griffata “SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE A VAPORE ITALIA” (la compagnia dell’Ancona) recuperata dal relitto usando “Zeus”, uno dei suoi robot subacquei. E aveva annunciato agli investitori (la Odyssey è quotata al Nasdaq) un possibile introito tra i 20 e i 60 milioni di dollari: quand’anche la nave fosse stata considerata appartenente all’Italia, la Odyssey contava comunque di incassare dal 10 al 25% del valore del tesoro recuperato.

Il mistero si infittisce

Ora, però, tutto rimane congelato, con buona pace della stessa Odyssey. Che, interpellata da Focus, ribadisce il proprio interesse per il relitto dell’Ancona ma si dice «impegnata su altri fronti, come il recupero della scatola nera dell’aereo delle Ethiopian Airlines, precipitato al largo di Beirut».

Eppure, l’incidente aereo è avvenuto il 25 gennaio scorso: 19 giorni dopo la sentenza in cui la stessa Odyssey affermava, appunto, di non programmare un ritorno immediato al relitto dell’Ancona.

La nostra inchiesta

Perché questo cambio di rotta? Contattato da Focus, il ministero degli Esteri (Direzione generale per la promozione culturale) preferisce non rilasciare commenti «vista la delicatezza della questione».

Ma Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale all’Università Milano-Bicocca, nonché consulente del ministero sul caso Ancona fino al 2009, parla esplicitamente di «vittoria per l’Italia: questa ordinanza evita il saccheggio del relitto».

Dunque, il caso è chiuso? «Per adesso sì» risponde Scovazzi. «Oltre alla Odyssey, nessun altro si è fatto vivo per reclamare la titolarità del relitto, che si trova in acque internazionali. A nostro avviso, il relitto è da considerarsi intoccabile da chiunque in quanto cimitero di guerra (nell’affondamento morirono 159 persone, ndr). Ma se la Odyssey dovesse decidere di tornare a recuperarlo, dovrebbe comunque fare i conti con l’Italia e con le ulteriori decisioni del Tribunale di Tampa, che dovrà riaprire il caso».

Guerra sottomarina

I primi a individuare il relitto erano stati in realtà i francesi della società Comex, nel 1986. E, da allora, come ha rivelato l’inchiesta di Focus pubblicata nel 2009 (sul n° 201), altre 3 società britanniche avevano tentato di accedere clandestinamente al relitto, usando benne sottomarine ed esplosivo, ma col solo risultato di danneggiare il piroscafo.

«Che la nave trasportasse un tesoro è tutto da dimostrare» obietta il professor Scovazzi.

«Forse interessano di più gli oggetti d’epoca che si possono trovare a bordo».

Relitto maledetto?

Ma l’oro dell’Ancona sembra ben più che una leggenda, visto che ha impegnato varie società in costose (quanto maldestre) missioni di recupero. «I documenti dell’epoca, in mio possesso, provano che l’Ancona trasportava 12 casse d’oro» conferma Enrico Cappelletti, ricercatore ed esperto di relitti. «Era il pagamento agli Usa per un carico di armi che il governo italiano aveva acquistato in segreto, per combattere l’Austria. Tant’è vero che la somma, 133mila sovrane d’oro stivate in 12 casse, era scortata dal segretario del ministero dell’Agricoltura, Ettore Spiaccacci. Il problema, semmai, è capire in quale punto dell’Ancona le avesse fatte nascondere il comandante della nave, Pietro Massardo».

Caccia al tesoro

E forse proprio qui sta la chiave dello stallo inatteso. A Focus, la Odyssey ribadisce che il proprio interesse legale verso l’Ancona «è ormai assicurato». Aggiungendo che «le nostre ricerche, tuttora in corso, dovrebbero aiutarci ad avere più dettagli sul carico a bordo dell’Ancona, per darci preziose informazioni che guideranno i nostri sforzi quando decideremo di tornare sul posto».

Un progetto, questo, che sembra comunque non interessare al governo italiano, conferma Scovazzi: «L’obiettivo dell’Italia è sempre stato quello di lasciare il relitto al suo posto». Col suo carico di tesori e di misteri.

RICERCA SULLA CARRIERA DEL SOTTOMARINO U-38

(Classe-Type: U-31)

Capitano Max Valentiner

Dicembre 1915 affondamento ANCONA

In Navigazione da New York to Italy

Kplt. Max VALENTINER

Fu il comandante dell’U-38

Dal 5 Dicembre 1914 – al 15 Settembre 1917

Il capitano Christian August Max Ahlmann Valentiner - comandante di sottomarino tedesco durante la prima guerra mondiale. Fu il terzo comandante di sottomarino della guerra con il punteggio più alto e fu insignito del Pour le Mérite per i suoi successi.

Wilhelm CANARIS

16 September – 15 November 1917

Wilhelm Franz Canaris (Aplerbeck, 1º gennaio 1887 – Flossenbürg, 9 aprile 1945) è stato un ammiraglio tedesco, a comando dell'Abwehr, il servizio segreto militare tedesco, dal 1935 al 1944.

Naviglio affondato dal SM U-38

(Un terribile RECORD)

134 merchant ships sunk

(287,811 Grt)

1 warship sunk

(680 tons)

4 auxiliary warships sunk

(4,643 Grt )

7 merchant ships damaged

(29,821 Grt )

1 warship damaged

(10,850 tons)

1 auxiliary warship damaged

(3,848 Grt )

3 merchant ships taken as prize

(3,550 Grt )

SM U-38 - Caratteristiche

Varato |

9 September 1914 |

Class and type |

German Type U 31 submarine |

|

|

Displacement |

·685 t (674 long tons) (surfaced)·878 t (864 long tons) (submerged) |

|

|

|

Length |

·64.70 m (212 ft 3 in) (o/a)·52.36 m (171 ft 9 in) (pressure hull) |

|

|

|

Beam |

·6.32 m (20 ft 9 in) (o/a)·4.05 m (13 ft 3 in) (pressure hull) |

|

|

|

Draught |

3.56 m (11 ft 8 in) |

|

|

|

Installed power |

·2 × 1,850 PS (1,361 kW; 1,825 shp) diesel engines·2 × 1,200 PS (883 kW; 1,184 shp) Doppelmodyn |

|

|

|

Propulsion |

·2 × shafts·2 × 1.60 m (5 ft 3 in) propellers |

|

|

|

Speed |

·16.4 knots (30.4 km/h; 18.9 mph) (surfaced)·9.7 knots (18.0 km/h; 11.2 mph) (submerged) |

|

|

|

Range |

·8,790 nmi (16,280 km; 10,120 mi) at 8 knots (15 km/h; 9.2 mph) (surfaced)·80 nmi (150 km; 92 mi) at 5 knots (9.3 km/h; 5.8 mph) (submerged) |

|

|

|

Test depth |

50 m (164 ft 1 in) |

|

|

|

Boats & landing

|

1 dinghy |

|

|

|

Complement |

4 officers, 31 enlisted |

|

|

|

Armament |

·four 50 cm (20 in) torpedo tubes (2 each bow and stern)·6 torpedoes·one 8.8 cm (3.5 in) SK L/30 deck gun10.5 cm (4.1 in) SK L/45 from 1916/17) |

CARLO GATTI

Rapallo, 18 Aprile 2023

16 MARZO 1951 - LA PETROLIERA MONTALLEGRO ESPLODE NEL PORTO DI NAPOLI

16 MARZO 1951 - LA PETROLIERA MONTALLEGRO ESPLODE NEL PORTO DI NAPOLI

Petroliera MONTALLEGRO: Armatore CAMELI

La società “Carlo Cameli & C.” viene fondata nel Luglio 1927 a Genova, si presentava all’inizio del secondo conflitto mondiale forte di una flotta di cinque motocisterne per oltre 13.000 tsl.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, la flotta versava in una situazione catastrofica avendo perduto praticamente la totalità del suo tonnellaggio d’anteguerra ma a seguito di un programma di ricostruzione del naviglio sociale efficiente ed ambizioso, già nel 1953, la società poteva contare su un tonnellaggio leggermente superiore a quello dal 1940, circa 13.665 tsl. L’aliquota maggiore del nuovo tonnellaggio societario era rappresentato dalla T2 Montallegro (ex Crater Lake), la quale ebbe una vita molto avventurosa nel secondo dopoguerra, esplosa in due tronconi mentre era sotto discarica nel porto di Napoli nel 1951, venne riparata e continuò a navigare fino al 1965.

Tra le altre società satellite che il Gruppo controllava è opportuno citare la “Navigazione Toscana S.p.A.” che esercitava le linee da e per l’Arcipelago Toscano (Linea 81, 82, 82 bis, 83, 84), anch’essa duramente colpita dagli eventi bellici che la videro perdere il suo intero tonnellaggio ammontante a circa 4000 tsl.

Nel primo dopoguerra si dotò di due ex corvette della U.s. Navy riadattate al servizio passeggeri (PortoAzzurro e Portoferraio) e della motonave Pola, acquistata nel 1953.

Filmato dell’incidente registrato nel porto di Napoli

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000018848/2/esplosione-petroliera-nel-porto-napoli.html&jsonVal=

La lettura di questo articolo mi trasmette anche tanta tristezza nel vedere elencati tutti i nomi e cognomi dei “politici” intervenuti alla cerimonia funebre mentre sono stati del tutto ignorati quelli delle vittime. La mia ricerca di quei nomi e cognomi è stata vana quanto inutile!

IL NOME DELLA NAVE

Quando una nave porta il nome: “MONTALLEGRO”, ai RAPALLINI s’illuminano gli occhi, ed il loro sguardo si rivolge al santuario della Madonna di Montallegro che svetta a 612 mt. sul golfo Tigullio e che da almeno cinquecento anni i marinai e non solo loro, si sentono protetti da quel che ritengono uno scudo spirituale celeste testimoniato da centinaia e forse migliaia di ex voto marinari.

Santuario Basilica Nostra Signora di Montallegro (Rapallo)

Il Santuario di Nostra Signora di Montallegro nasce dopo l’Apparizione della Madonna del 2 luglio 1557 al contadino Giovanni Chichizola, nativo della vicina San Giacomo di Canevale; da quel giorno ormai lontano il Tempio, tanto caro alla gente tigullina emana, proprio come un FARO MARITTIMO, una forte luce diuturna per migliaia di naviganti che prima o poi lassù salgono in pellegrinaggio per pregare e lasciare una testimonianza di fede alla Madonna: un voto per GRAZIA Ricevuta durante il passaggio di un viaggio nell’inferno di CAPO HORN; ne abbiamo le testimonianze: tre velieri su cinque erano disalberati dai venti ruggenti e urlanti di quelle latitudini e si perdevano nei gelidi abissi dell’emisfero australe.

Tavolette, dipinti rustici, cuori argentati, grucce, vecchi fucili, proiettili, bombe a mano e molti altri attrezzi marinareschi ancora salati: pezzi di salvagente, di cimette e bozzelli che oggi sono scatti fotografici che fermano il tempo e ci rendono partecipi di quei tragici momenti sofferti dalla gente di mare. Testimonianze che nell’assumere valore religioso, esprimono la fede, la speranza di salvezza e di protezione, ma sono anche l’espressione di una gratitudine profonda ed indicibile.

Il sottile filo del tempo corre dalla preistoria fino ai giorni nostri unendo questi figli del mare immersi in tutte le attività ad esso collegate. Marinai che dopo aver affrontato bonacce insidiose e tempeste estremamente pericolose, combattevano spesso a mani nude contro i frequenti attacchi dei pirati barbareschi che li depredavano, li sequestravano e li tenevano prigionieri nelle loro cale barbaresche in attesa del riscatto che veniva concordato con il “Magistrato genovese del riscatto degli schiavi”.

Dalle avventure di tal genere nascono spontanei gli ex voto raccolti a Montallegro e nei santuari mariani della nostra riviera, quale atto di devozione e di gratitudine per lo scampato pericolo, ma anche come manifestazione di religiosità, di quel senso spirituale che ogni uomo ha radicato in sé e che si estrinseca nei momenti difficili della vita.

La petroliera Montallegro stava facendo lavori di manutenzione nel porto di Napoli, era quindi “vacante” (vuota di carico).

Era il 16 marzo 1951. Come visto nel filmato, l’esplosione a poppavia divise la nave in due tronconi, seguita da un pericoloso quanto esteso incendio che costrinse le navi ormeggiate vicino al disastro ad allontanarsi in estrema emergenza.

La parte prodiera rimase a galla. La parte poppiera, contenete il “locale pompe”, caldaie, turbine ed il motore della nave affondò precipitando sul fondale.

A bordo c’erano 150 operai. 6 furono i morti e 51 i feriti.

Tra le vittime c’erano l’Ingegnere di fiducia dell’armatore Cameli e l’Allievo di coperta della Montallegro che, al momento dello scoppio si trovavano vicini alla cisterna esplosa.

Le salme furono trovate fuori bordo a parecchi metri di distanza dalla Montallegro, le altre vittime erano operai del Cantiere.

LA CAUSA

Si seppe in seguito che la cisterna responsabile era la n.9 centrale. Nell’ambiente intanto circolava insistentemente il “rumor” che sul fondo della cisterna c’erano residui del carico precedente che esalavano gas. Un estrattore d’aria, usato per arieggiare la cisterna, era difettoso e aveva prodotto la scintilla di innesco della miscela esplosiva di gas e aria esistente nella cisterna.

Il grande incendio era dovuto all’innesco dei gas ancora presenti in cisterna. Il concetto tecnico che definisce la causa più probabile del disastro sarebbe questo:

“la cisterna non era correttamente GAS FREE”

Sulle petroliere sono stati richiesti sistemi a gas inerte a partire dai regolamenti SOLAS del 1974.

L’Armatore Carlo Cameli, sentiti i periti del RINA (Registro Navale Italiano) e dello ABS (American Bureau of Shipping) decise di recuperare e riparare la nave.

Riporto uno stralcio dell’articolo scritto dall’Allievo di coperta Dino Bolla di Savona, che alla fine degli anni ’60 conobbi come ufficiale sui Rimorchiatori d’Altura di Genova. Una bella persona che raggiunse il Comando e fece una brillante carriera.

“Mentre aspettavamo che il cantiere finisse i lavori, assistevo ai lavori degli operai in coperta, senza disturbarli; io mi tenevo in disparte e non parlavo. Ma, ogni tanto, qualcuno mi diceva, come se non lo sapessi, che il mio predecessore aveva fatto una brutta fine. Ribattevo che con operai a bordo sarei stato molto attento. C’erano anche quelli che mi dicevano che, con mare agitato, le saldature che collegavano i due pezzi di scafo potevano rompersi; ribattevo che i Periti del RINA e del ABS, con i quali ero in buoni rapporti (ed era vero), mi avevano detto che la nave era più robusta di prima, perché avevano fatto aumentare il numero di strisce longitudinali di rinforzo, in acciaio, sulle saldature che univano i due pezzi dello scafo.

…. Venne presto il giorno della partenza. Il primo viaggio fu da Napoli, in zavorra, a Ras Tanura, nel Golfo Persico, per caricare crude oil. Prevista prosecuzione per Swansea, UK, per scaricare. A bordo tutto funzionava come se la MONTALLEGRO fosse nuova.”

Riporto integralmente l’articolo di Dino Bolla perché ritengo sia prezioso per il lettore e, soprattutto per i giovani che si avvicinano oggi alla vita di mare per comprendere meglio l’atmosfera di bordo del dopoguerra in cui lavorarono e vissero i loro nonni.

LA PETROLIERA MONTALLEGRO

https://docplayer.it/docview/40/21087833/#file=/storage/40/21087833/21087833.pdf

LA M/N MONTALLEGRO ERA UN T/2 – USA

UN PO’ DI STORIA

Nel 1946 furono offerte all’Armamento italiano importanti possibilità di rinnovamento e di ricostruzione: il provvedimento del Governo in data 20 Agosto 1946 concedeva in particolare agli Armatori di trattenere la valuta estera introitata perché fosse impiegata nell’acquisto di naviglio usato e lo Ship Act degli Stati Uniti consentiva la vendita all’estero di navi residuate di guerra a condizione di particolare favore. Per facilitare l’acquisto delle navi furono stipulati accordi tra il Governo degli Stati Uniti e quello Italiano, per cui il Governo Italiano provvide a comperare in proprio le navi dalla U.S. Marittime Commission e a rivenderle agli armatori secondo un criterio di preferenza in base alle perdite subite. Il prezzo medio di ogni Liberty si aggirava sui 225.000 $. Il Governo Italiano provvide, inoltre a fornire agli Armatori la valuta per il pagamento immediato del 25% del prezzo e al Governo degli Stati Uniti la garanzia per il pagamento del residuo 75% in 20 anni al tasso del 3,50%. Furono così acquisite alla bandiera italiana in tre lotti successivi 95 navi da carico del tipo “Liberty” o similare, di circa 7.600 t.s.l. e 10.800 t.p.l, 20 navi cisterna del tipo “T/2” di circa 10.400 t.s.l. e 16.600 t.p.l. e otto navi da carico del tipo “N3” di circa 2.000 t.s.l. e 2700 t.p.l.

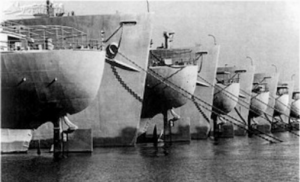

Navi della Reserve Fleet USA ormeggiate in massima sicurezza

20 dicembre 1972 - Foce del fiume James (nei pressi di Newport News, Virginia).

Mercantili tipo “Victory” in stato di conservazione nell’ancoraggio della National Defence Reserve Fleet. Entro la fine del decennio saranno tutti avviati alla demolizione.

(Foto U.S. Naval Institute)

“Al primo impatto con quella baia ricoperta di centinaia di Liberty ancorati ed affiancati a rovescio, (prora con poppa), ci venne naturale riflettere su quell’immensa produzione bellica ed alla presunzione di chi ci aveva governato per vent’anni e che non aveva minimamente stimato il patrimonio umano, la ricchezza, le capacità tecniche ed organizzative, di quella potenza economica che era l’America di quel tempo. E ci fu subito un’altra sorpresa: ci aspettavamo, dato il basso costo d’acquisto della nave, d’imbarcare s’un residuato bellico quasi da demolire. Al contrario ci trovammo su un Liberty perfettamente funzionante, in ottimo stato di conservazione, perché era visibile, in ogni suo angolo, l’opera di una manutenzione accurata ed eseguita ogni giorno durante la sosta alla fonda. La nave era provvista di frigoriferi, ampie salette, cabine singole per gli ufficiali e doppie per la bassa forza. La strumentazione nautica: girobussola, radiogoniometro, eco-scandaglio, costituiva una novità assoluta per quell’epoca. Devo dire che tutto il materiale a nostra disposizione sul Liberty era all’avanguardia per quei tempi”.

Reserve Fleet: Navi “VIctory” – “T/2” ed altre ormeggiate sull’Hudson River

Petroliera T2

Immagine di una T/2 in versione militarizzata.

The U.S. Type T2-SE-A1 tanker Hat Creek underway at sea on 16 August 1943.

La petroliera T2 è stata una nave costruita per il trasporto di petrolio e suoi derivati, progettata e realizzata negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale.

La T2 standard aveva le seguenti caratteristiche:

Lunghezza totale:152,9 mt.

Larghezza massima: 20,7 m.

Stazza: 8.981 tonnellate

Portata lorda: 16.104 tonnellate.

Dislocamento totale standard di una T2: si aggirava intorno alle 19.141 tonnellate.

Le petroliere T2 avevano per l'epoca delle dimensioni rilevanti, superate solo dalle petroliere T3, che però furono costruite solo in cinque esemplari. 500 furono le T2 costruite tra il 1940 ed il 1945, molte delle quali furono utilizzate per decenni dopo la fine della guerra. Come altre navi realizzate in questo periodo, andarono incontro a problemi di sicurezza: dopo che nel 1952 due T2 - la SS Pendleton e la SS Fort Mercer - andarono perdute a distanza di poche ore spezzandosi in due tronconi (l'equipaggio della Pendleton venne tratto in salvo da una difficilissima e storica operazione condotta dal marinaio Bernard Webber a bordo di una motovedetta CG 36500), lo U.S. COAST GUARDA MARINE BOARD OF INVESTIGATION dichiarò che queste petroliere erano inclini a spezzarsi in acque fredde, pertanto vennero aggiunte alla struttura della nave delle strisce di acciaio. Le inchieste tecniche attribuirono inizialmente la tendenza delle navi a spezzarsi alle scarse tecniche di saldatura. In seguito venne stabilito che, durante la guerra, l'acciaio utilizzato per la loro costruzione aveva un contenuto di zolfo troppo elevato, che lo rendeva fragile alle basse temperature.

LE ALTRE VERSIONI DELLA T2:

Il progetto della T2 venne formalizzato dalla United States Maritime Commission come tipologia di petroliera per la Difesa Nazionale di medie dimensioni. La nave veniva costruita per il servizio commerciale ma in caso di conflitto poteva essere utilizzata come nave militare inserita nella flotta ausiliaria. La Commissione si faceva carico della differenza dei costi aggiuntivi dovuti all'inserimento di tutte le caratteristiche necessarie per l'impiego militare della nave e che andavano oltre i normali standard commerciali.

Il modello T2 venne basato su due navi costruite nel 1938-1939 dai cantieri Bethlehem Steel per la Socony-Vacuum Oil Company. Le due navi, Mobifuel e Mobilube, differivano dalle altre navi Mobil principalmente per l'installazione di un motore più potente che poteva garantire una maggiore velocità.

Le sue turbine a vapore fornivano 8.900 KW (12.000 hp) ed azionavano un’elica singola che poteva spingere la nave fino ad una velocità di 16 nodi.

In totale ne sono state costruite sei utilizzate per l'impiego commerciale presso i cantieri Bethlehem-Sparrows Point Shipyard che avevano sede in Maryland. Subito dopo l'attacco a Pearl Harbor le navi sono state prese in carico dalla U.S. Navy dove vennero riunite nella classe Kennebec.

La T2-A

La società Keystone Tankships ordinò nel 1940 la costruzione di cinque cisterne che vennero realizzate presso i cantieri Sun Shipbuilding & Drydock di Chester, Pennsylvania. Erano basate sul progetto delle T2 ma erano più lunghe ed una maggiore capacità di trasporto. La Commissione designò queste navi come T2-A.

Avevano una lunghezza di 160,3 m ed un dislocamento di 20.361 tonnellate. La stazza era di 9.616 tonnellate con una portata lorda di 14.787 tonnellate. Raggiungevano una velocità di 16,5 nodi e furono tutte requisite dalla Marina durante la guerra. Furono trasformate in petroliere per la flotta come classe Mattaponi.

La T2-SE-A1

Costituiva la tipologia più popolare delle petroliere T2. Questa versione era nata come progetto di una nave destinata all'impiego commerciale. La loro costruzione avvenne a partire dal 1940 presso i cantieri Sun Shipbuilding Company per la Standard Oil Company del New Jersey. Aveva una lunghezza di 159,4 e una larghezza di 20,7 m. La stazza era di 9.478 tonnellate e una portata lorda di 15.071 tonnellate. Il loro sistema di propulsione era turbo-elettrico che forniva 6.000 hp (4.474 kW) all'albero con la potenza massima raggiungibile di 5.400 kW (7.240 hp). La velocità massima era di 15 nodi con una autonomia di 12.600 miglia.

Dopo Pearl Harbor la Commissione ordinò la costruzione in massa di questo modello con il quale rifornire tutte le unità da guerra che allora erano in costruzione.

Ne sono state costruite 481 in un tempo relativamente breve nei cantieri Alabama Drydock and Shipbuilding Company di Mobile, Alabama, i cantieri Swan Island Yard della Kaiser-Company di Portland - Oregon nei cantieri della Marinship Corp di Sausalito - California e nei cantieri Sun Shipbuilding and Drydock Company di Chester-Pennsylvania. Il tempo medio di costruzione di una di queste navi, dalla posa della chiglia al completamento, era di 70 giorni. Il record di velocità di costruzione è stato quello della SS Huntington Hills che era pronta per le prove in mare dopo soli 33 giorni in cantiere.

Le T2-SE-A2

Era una versione costruita solo nei cantieri Marinship di Sausalito. Era una copia quasi identica della T2-SE-A1 dalla quale differiva solo per la potenza del motore che era di 7.500 kW (10.000 hp) invece che di 7.240 hp (5.400 kW).

La T2-SE-A3

era una -A2 costruita però fin dall'inizio come rifornitore di flotta piuttosto che modificata per tale compito come molte altre A2.

T3-S-A1

La versione T3-S-A1, nonostante la sua denominazione che può creare confusione, venne costruita nei cantieri Bethlehem Sparrows Point per la Standard Oil del New Jersey. Erano identiche alle T2 originali, tranne che per la minore potenza del motore che era di 5.742 kW (7.700 hp). Ne vennero ordinate venticinque unità delle quali cinque furono utilizzate dalla Marina che le riunì nella classe Chiwawa.

Come abbiamo già visto, la petroliera MONTALLEGRO fu acquistata dall’Armatore Carlo CAMELI di Genova. Per chi volesse conoscere meglio la storia di questo Armatore propongo il seguente LINK:

https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-cameli_%28Dizionario-Biografico%29/

RIFLESSIONE FINALE

Come da consuetudine, durante i lavori di manutenzione annuali, il personale di bordo viene sbarcato per fine contratto, oppure viene mandato in licenza. Fu soltanto per questo motivo che l’equipaggio della MONTALLEGRO può definirsi salvato “P.G.R.” dalle terribili conseguenze di quell’esplosione del 16 marzo 1951.

Tuttavia, in quel giorno infernale per tutta la città di Napoli, non tutto l’equipaggio si salvò. l’Allievo di coperta era presente a bordo insieme all’Ing. fiduciario dell’Armatore. Chissà per quale misteriosa coincidenza del destino, in quel fatidico “momento”, entrambi si trovavano a poppavia della nave nei pressi della cisterna n.9 che esplose?

Ancora oggi, a distanza di 72 anni, il nostro triste pensiero va comunque a queste due persone che furono le uniche vittime di quell’equipaggio a causa di una fatale coincidenza del destino.

Come non accumunare ad essi le altre maestranze del Cantiere navale che persero la vita nel loro porto, vicino alle loro case e alle loro famiglie.

A noi sembra che la causa sia stata la palese carenza di procedure di “sicurezza” male applicate in ambienti di lavoro estremamente delicati per la presenza di gas velenosi ed anche esplosivi i quali, entrando in contatto con fiamme ossidriche o scintille sprigionate da qualsiasi utensile non regolamentato, diventano bombe micidiali.

Purtroppo, il tragico evento della MONTALLEGRO non fu il primo né l’ultimo nella storia di navi ai lavori di manutenzione. E ci viene sempre in mente quel saggio detto che ancora oggi si sente recitare come un ritornello sui “bordi”… ma anche nelle case di tutto il mondo all’ora dei TG nazionali:

“TUTTI PARLANO DI SICUREZZA E DI SOLIDARIETA’, MA POCHI DI LORO SONO DISPOSTI A PAGARLA”.

Carlo GATTI

Rapallo, 22 Marzo 2023

IL DISASTRO DEL TRAGHETTO DOÑA PAZ

DOÑA PAZ

Ricordato come: ASIA’S TITANIC

“il più mortale disastro marittimo del ventesimo secolo”

Così la rivista TIME definì l’affondamento della nave

L'incidente marittimo più noto è quello del TITANIC, dove nel naufragio del 1912, legato alla famosa collisione con un Iceberg, persero la vita più di 1500 persone.

Molti però non conoscono la storia della DOÑA PAZ

Storia |

|

Costruito in Giappone |

|

Nome |

Himeyuri Maru |

Proprietario |

Linea RKK |

Porto di immatricolazione |

Kagoshima |

Costruttore |

Cantiere Onomichi |

Numero di cantiere |

118 |

Varato |

25 aprile 1963 |

Fuori servizio |

23 dicembre 1987 |

Destino |

Venduto a Sulpicio Lines |

Venduto alle Filippine |

|

Nome |

Don Sulpicio |

Proprietario |

Linee Sulpicio |

Porto di immatricolazione |

Manila |

Itinerario |

Tacloban–Catbalogan–Manila |

Acquisiti |

1975 |

Rinominato |

Doña Paz nel 1981 |

Rimontare |

Dopo un incendio a bordo il 5 giugno 1979 |

Identificazione |

Numero IMO : 5415822 |

Destino |

Preso fuoco e affondò dopo una collisione con la MT Vector il 20 dicembre 1987 |

Caratteristiche generali |

|

Tipo |

Traghetto passeggeri |

Tonnellaggio |

·2.324 tsl·1.192 tpl |

Lunghezza |

93,1 m (305 piedi) |

Baglio |

13,6 m (45 piedi) |

Velocità |

18 nodi (33 km / h; 21 mph) |

Capacità |

1.518 passeggeri |

Equipaggio |

66 |

|

|

|

Il Mt Doña Paz era un traghetto passeggeri costruito in Giappone e registrato nelle Filippine.

Quel giorno - 20 dicembre 1987- sebbene risultassero registrati a bordo 1.493 passeggeri e 59 membri d'equipaggio, la nave trasportava (si disse) 4.374 passeggeri non registrati sul “manifesto” passeggeri di bordo: era il periodo natalizio e i biglietti per il “passaggio” erano a bassissimo prezzo per favorire gli spostamenti in vista delle Festività Natalizie.

Traghetto DOÑA PAZ

È il 20 dicembre 1987 - Il Doña Paz è in viaggio da Leyte a Manila (la capitale delle Filippine) quando entra in collisione con la petroliera Vector MT (che aveva un carico di 8.800 barili di benzina e altri prodotti petroliferi che specificheremo tra breve).

Petroliera MT VECTOR