LA TRAGEDIA DEL "MONTELLO" DISSOLTO IN UNA PALLA DI FUOCO

LA TRAGEDIA DEL "MONTELLO" DISSOLTO IN UNA PALLA DI FUOCO

Introduzione di Carlo GATTI

Ogni tanto mi capita di ritagliare articoli di Storia marinara che conservo in un cassetto per poi approfondire, arricchire, ricostruire e pubblicarne la rivisitazione sul nostro sito. Della tragedia del MONTELLO presi coscienza ai tempi del Nautico di Camogli quando me ne parlò un mio compagno di scuola che in quella tragedia perse un parente a lui molto caro.

Di quel tragico capitolo di storia nostrana: nave costruita a Riva Trigoso, Armatore Genovese, Equipaggio rivierasco, non ne sentii più parlare per molti decenni. A risvegliare in me quel ricordo fu una pagina ormai ingiallita del Secolo XIX, che in data 3 giugno 2011, in occasione del 70° anno della tragedia del MONTELLO, pubblicò con la firma del giornalista Roberto Pettinaroli e che conservai come una reliquia nell’attesa di recuperare i nomi dello sfortunato equipaggio.

Purtroppo, quasi subito, mi resi conto che esistevano solo notizie frammentarie sul tragico evento bellico nel quale fu colpita la nave genovese. L'articolo di Pettinaroli è quindi l'unica fonte a me nota, ed oggi ve la propongo in versione integrale perchè merita di essere letta e meditata non solo per la precisa e puntuale narrazione storica, ma anche e soprattutto per il linguaggio “marinaro” usato che solo un rivierasco di razza può permettersi. Aggiungo infine che l’atmosfera, purtroppo tragica che lo impregna, è figlia del coinvolgimento emotivo e nostalgico dell’autore di cui soltanto sul finire del racconto si può oggettivamente comprenderne tutte le motivazioni che vi lascio intuire.

Confido nei nostri Amici “conservatori” dei Musei Marinari della Riviera che forse potranno recuperare i nomi e cognomi dello SFORTUNATO EQUIPAGGIO del MONTELLO affinché possa rimanere viva la memoria dei loro nomi e cognomi non solo presso i loro discendenti, ma anche nelle pagine della storia locale della nostra Riviera.

7 dicembre 1926 - VARO DEL PIROSCAFO MONTELLO al Cantiere navale di Riva Trigoso

di Alberto PETTINAROLI

E’ UNA MATTINA già calda davanti alle coste dell’Africa settentrionale. Il sole è quasi all’orizzonte e l’aria è tiepida, come dev’essere all’inizio di giugno. Il convoglio AQUITANIA, con il suo incedere lento e sicuro, è arrivato quasi a destinazione e procede compatto, in parallelo rispetto al litorale tunisino.

E’ partito nel pomeriggio di due giorni fa da Napoli e oggi – 3 giugno – sta solcando, via canale di Sicilia, le acque del Mediterraneo meridionale, diretto a Tripoli. Come sempre in queste missioni, la formazione è stata a lungo studiata dallo stato maggiore della Marina. Il convoglio è composto dai piroscafi Aquitania, Caffaro, Nirvo, Beatrice Costa, Montello e dalla cisterna Poza Rica. A scortarli, quattro cacciatorpediniere (Aviere, Camicia Nera, Geniere, Dardo) e la torpediniera Missori. La protezione a distanza è fornita dalla VIII Divisione Navale, rappresentata dagli incrociatori ABRUZZI E GARIBALDI. Un apparato di sicurezza imponente, con un compito preciso: scortare la spedizione e tenere alla larga possibili pericoli. Il carico più vulnerabile e prezioso procede in mezzo: tra questi c’è il “MONTELLO”, stipato all’inverosimile, nelle sue stive, di benzina, munizioni ed esplosivi. Carburante e proiettili ed esplosivi. Carburante e proiettili – in tutto, 4.500 tonnellate – sono destinati alle nostre truppe impegnate nel teatro d’operazioni libico. E’ la primavera del 1941 e l’Italia intera è mobilitata nel tentativo di assecondare le ambizioni imperialiste del suo duce. In questo periodo, le sempre più pressanti richieste di rifornimento di combustibili e munizioni per il fronte libico si intensificano, se possibile, ancor più. E a giugno il valore dei materiali trasportati raggiunge una delle cifre più alte di tutta la guerra, 100 mila tonnellate, con perdite nell’ordine del 6 per cento dei quantitativi partiti.

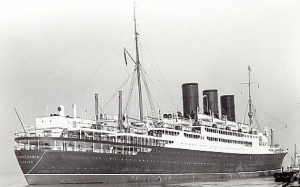

Accade, così, che non solo i soldati abili e arruolati, ma anche i civili in grado di servire alla bisogna vengano militarizzati e spediti a far la loro parte per assicurare alla patria un posto al sole e – soprattutto – un invito al banchetto dei grandi d’Europa che si preparano a spartirsi il mondo. Anche le navi, come gli uomini, subiscono la stessa sorte. E’ un regio decreto del 13 luglio 1939 a permetterlo e in base a questa legge cambia lo status giuridico delle unità navali, che da navigli mercantili si trasformano in unità belliche. Il “Montello” non costituisce un’eccezione. Viene requisito dal ministero della Marina e militarizzato con tutto il suo equipaggio. Il piroscafo è stato costruito a Riva Trigoso e varato il 17 dicembre 1926 su ordine della compagnia di navigazione “Alta Italia” di Genova (poi diventerà Nai) la società armatrice. Il Montello non è una nave attrezzata per operazioni belliche: è solo un mercantile. Lungo 116 metri, largo 16,6 nel punto massimo, alto al ponte di coperta 8,26, ha una stazza di 6.117. Prima dell’entrata in guerra dell’Italia è sempre stato utilizzato per movimentare merci da e per il porto di Genova, sulle rotte del Mediterraneo.

E anche in seguito, dopo la sua militarizzazione, ha fatto la spola tra le sponde del grande mare per trasferire derrate alimentari e apparecchiature a chi combatteva sul “bel suol” africano. Ma questa volta è diverso. Stavolta non si tratta di un viaggio come gli altri: la plancia della nave è satura di liquido altamente infiammabile ed esplosivi e tutti e 33 gli uomini che il piroscafo ha imbarcato per questa missione sono perfettamente consapevoli che la spedizione è ad altissimo rischio. Per questo il piroscafo ha una scorta così robusta, anche se le misure di sicurezza rischiano di attirare il nemico. Non si è faticato, comunque, a mettere insieme l’equipaggio da imbarcare: c’è la guerra e ci sono madri, mogli e figli, a casa, che aspettano lo stipendio per tirare avanti. Quando si ha chiara la percezione del pericolo che si corre, ogni minuto “pesa” come un’ora e ogni ora come un giorno. Ma adesso, a bordo, la tensione inizia a stemperarsi. La costa tunisina è in vista già da tempo e il secondo di coperta ha appena dato l’ordine all’equipaggio di sfilare i giubbotti di salvataggio.

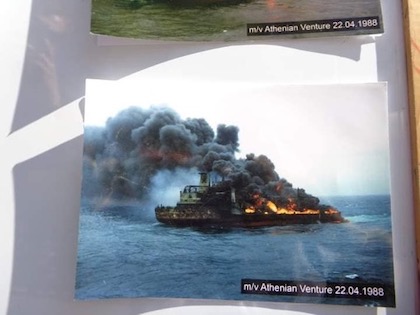

“Nostromo, dove ci troviamo esattamente?”. “Secche di Kerkennah”. Tripoli, il porto, la salvezza ormai sono lì, a portata di mano. Un gabbiano in volo radente va a posarsi sul castello di prua. Un marinaio lo osserva e scruta l’orizzonte. Sta pensando a casa. Grazie Signore, forse è davvero finita, forse l’abbiamo fatta. Intanto il suo sguardo abbraccia Kerkennah (Cercara, in italiano), un gruppo di isole pianeggianti – l’altitudine massima è 12 metri – fra le Pelagie e la costa orientale tunisina, davanti a Sfax, abitate in origine da popolazioni libico-berbere. Proprio un bel posto per vivere. Quel marinaio non sa, non può sapere che un ricognitore inglese ha avvistato il convoglio nelle ore antimeridiane a sud di Pantelleria e ha allertato una squadriglia di cinque bombardieri che, nel frattempo, si è già alzata in volo da Malta. La squadriglia avvista il convoglio intorno alle 14 grazie anche alla bassa velocità (8 nodi) dei piroscafi. In un primo momento gli aerei alleati si tengono a distanza, perché sopra il convoglio incrociano due Cr-42. Alle 14.30 gli apparecchi da caccia si allontanano lasciando nel cielo solo un Cant Z501 che segue a prora le navi in ricognizione antisommergibile. Alle 14.54 gli aerei inglesi entrano in azione. Vengono avvistati a una distanza di circa 4 mila metri, a dritta, poco lontani dalla direzione del sole. Sono cinque, in formazione a triangolo e volano bassissimi, a una quota di circa 50 metri sul mare. Il comandante della flottiglia di scorta al convoglio - che si trova in latitudine 35° 25’ 30” Nord, longitudine 11° 57’ 30” Est – dà l’allarme e chiede l’intervento degli aerei da caccia, mentre tutte le unità e i piroscafi aprono il fuoco con le mitragliere. Ma il loro tiro è difficoltoso perché gli apparecchi arrivano controsole e volando a una quota così bassa, sono seminascosti dagli scafi delle unità navali. Un rombo di motori e gli aerei piombano sulla verticale dei piroscafi. Sganciano il loro carico di morte e un attimo si scatena l’inferno. Il “MONTELLO” è centrato in pieno da una bomba. Terrificante la testimonianza di un guardiamarina imbarcato sulla Missori, una delle cinque torpediniere di scorta:

“Uno scoppio terribile, un’enorme fiammata e il “MONTELLO” è scomparso in una palla di fuoco. Una visione che rivedremo poi nel fungo dell’atomica a Hiroshima e Nagasaki. L’esplosione improvvisa delle munizioni di cui era carica la nave è stata così violenta da causare la caduta di uno degli aerei inglesi, risucchiato dal vortice di calore, e di una miriade di schegge di ogni forma e dimensione che hanno seppellite – colpendole – le navi del convoglio. Tutti siamo rimasti attoniti e sconvolti: la nave è sparita in meno di dieci secondi, letteralmente dissolta in aria. E con la nave tutto il povero equipaggio”.

Storditi da quanto è appena avvenuto, i marinai della torpediniera trovano comunque il modo di ripescare e portare in salvo i due aviatori inglesi dell’apparecchio abbattuto.

Per i 33 marinai del “MONTELLO” (marittimi e militari addetti alla mitragliera) non c’è scampo. Alcuni abitano nel Tigullio. Uno di loro si è trasferito qualche anno prima con la moglie e i tre figli a Lavagna da Marciana Marina (Isola d’Elba) per essere più vicina a Genova e agli imbarchi. Al lavoro, al pane. Si chiama Guido Casabruna, ha 37 anni, è fuochista addetto alla caldaia a carbone del “Montello”.

Guido Casabruna era mio nonno: il nonno che non ho mai conosciuto, il nonno che si è dissolto in una palla di fuoco, il nonno che si è fatto sole sopra le secche di Kerkennah. Oggi, settant’anni dopo quel giorno, il fiore che idealmente le famiglie dei 33 uomini del “Montello” affideranno al mare, perché le onde lo cullino dolcemente fino a Kerkennah, è il fiore del ricordo, che è più forte del tempo e dello spazio. Della guerra, della morte. Il ricordo è il messaggio in bottiglia destinato ai 33 uomini del “Montello”, mandati a morire in acque lontane per un assurdo sogno di conquista. Dice semplicemente no, nessuno di voi è stato dimenticato.

pettinaroli@il secoloXIX.it

IL SECOLO XIX

Venerdì 3 giugno 2011

Roberto Pettinaroli è nato a Lavagna (Genova) il 16 luglio 1962. Sposato, una figlia, è giornalista professionista dal 1988. A 16 anni ha iniziato a collaborare con il quotidiano genovese “Il Lavoro”. Nel 1982 è passato al “Secolo XIX” di Genova, della cui redazione di Chiavari è stato per 13 anni (dal 1992 al 2005) vice responsabile. Attualmente lavora nella redazione genovese come caposervizio dello staff di Cronaca.

ALBUM FOTOGRAFICO

A cura di Carlo Gatti

IL “MONTELLO” sullo scalo del cantiere di Riva Trigoso.

(Archivio Carlo Gatti)

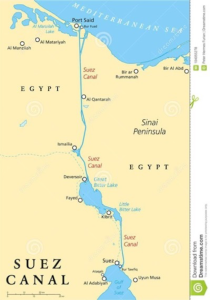

La cartina mostra una rotta tipica dei convogli italiani destinati in Tunisia. In essa viene mostrata la posizione di KERKENNAH

Incrociatore RN GARIBALDI

FIAT C.R.42 Falco

CANT Z 501

Cacciatorpediniere AVIERE – CAMICIA NERA – GENIERE

Classe Soldati 1° serie

Cacciatorpediniere DARDO

ROBERTO PETTINAROLI è nato a Lavagna (Genova) il 16 luglio 1962. Sposato, una figlia, è giornalista professionista dal 1988. A 16 anni ha iniziato a collaborare con il quotidiano genovese “Il Lavoro”. Nel 1982 è passato al “Secolo XIX” di Genova, della cui redazione di Chiavari è stato per 13 anni (dal 1992 al 2005) vice responsabile. Attualmente lavora nella redazione genovese come caposervizio dello staff di Cronaca.

A cura di Carlo GATTI

Rapallo, martedì 5 Aprile 2022

IL VIAGGIO DELLA R.M.S. LACONIA VERSO L'INFERNO

IL VIAGGIO DELLA R.M.S. LACONIA VERSO L’INFERNO

UN PO’ DI STORIA

IL 1942 – L’ANNO DELLA SVOLTA

Sul fronte russo - Il quarto anno di guerra fu quello decisivo; le potenze dell’Asse erano come un proiettile lanciato che compie la sua parabola ascendente, rallenta e inizia la parabola discendente, deflagra e finisce la sua corsa.

L’offensiva tedesca arrestata dall’inverno riprese l’8 maggio con una serie di poderosi colpi: furono occupate Sebastopoli, Voronesc, Rostov e fu raggiunta (ma non conquistata) Stalingrado. Ma erano gli ultimi sforzi: l’esercito sovietico, riavutosi dai tremendi colpi iniziali, preparava la sua riscossa.

Sul fronte africano

Gli Italo-Tedeschi il 27 maggio partirono all’attacco e dopo tre mesi raggiunsero El Alamein, a 100 chilometri da Alessandria d’Egitto. Questo fu il punto massimo raggiunto dall’avanzata delle forze dell’Asse.

Il 23 ottobre l’ottava armata inglese scatenò la controffensiva: superiore per uomini e armi, essa riuscì a sfondare dopo dieci giorni il fronte italo-tedesco. Entro l’anno, tutta la Libia era in mano degli Inglesi.

El Alamein, un nome che riporta la mente a due importanti battaglie.

La prima è datata:

1 luglio–27 luglio 1942

la seconda:

23 ottobre–4 novembre 1942.

Nella prima battaglia di El Alamein. Gli alleati fanno molti prigionieri dell’ASSE che vanno portati altrove.

Da questa situazione nasce la tragica storia della LACONIA.

1800 prigionieri italiani pagarono il prezzo più alto

QUEL DISASTRO NAVALE FU NASCOSTO PER MOLTISSIMI ANNI

Per ragioni di opportunità? Non è stato mai chiarito! Ma sappiamo che a guerra finita cambiarono i rapporti geo-politici internazionali: chi era nemico diventò amico e viceversa, per cui certi “massacri” terrestri e navali furono chiusi a lungo negli armadi della vergogna …

Armadio della vergogna è un’espressione del giornalismo italiano usata per la prima volta dal cronista Franco Giustolisi in alcune inchieste per il settimanale l’ESPRESSO.

Essa fa riferimento a un armadio rinvenuto nel 1994 in un locale di Palazzo Cesi-Gaddi in via degli Acquasparta nella città di Roma, nel quale erano contenuti fascicoli d’inchiesta riguardanti il periodo della Seconda Guerra mondiale. Si trattava di 695 dossier e un Registro Generale riportante 2.274 notizie di reato, raccolte dalla Procura generale del Tribunale supremo militare, relative a CRIMINI DI GUERRA commessi sul territorio italiano durante la Campagna d’Italia (1943-1945) dalle truppe nazifasciste – MA NON SOLO!

Bur Tewfik adiacente al porto di Suez-In basso nella cartina

Nel luglio 1942 la nave LACONIA, salpando da Port Tewfik, adiacente al porto di Suez, iniziò un viaggio per rimpatriare in Inghilterra: 463 ufficiali e uomini dell’equipaggio, 268 soldati britannici in qualità di passeggeri, 103 soldati polacchi destinati al servizio di guardia e 80 tra donne e bambini.

Nel frattempo, mediante zattere erano stati fatti convergere a Port Tewfik 1.800 prigionieri italiani, reduci dalla battaglia di El-Alamein, che furono imbarcati sulla LACONIA e stipati nelle stive, di dimensioni insufficienti in quanto potevano contenere solamente la metà dei prigionieri bloccati da sbarre stile prigione all’interno del ventre della nave, con razioni minime di cibo e acqua e sorvegliati dai carcerieri polacchi.

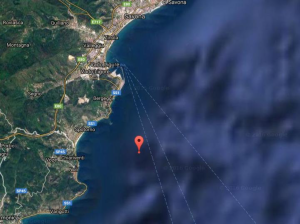

La cartina mostra la posizione del siluramento della LACONIA

La nave fece tappa nei porti di Aden, Mombasa, Durban e Città del Capo, da dove, invece che proseguire per l’Inghilterra fece rotta per l’Atlantico, allontanandosi dalle coste africane dove erano presenti numerosi sommergibili nemici in servizio di pattugliamento.

Nella notte del 12 settembre 1942 la Laconia navigava a luci spente nell’oscurità seguendo una rotta a zig-zag per evitare attacchi di sommergibili.

Alle ore 20,10 – 130 miglia a nord-nord est dall’Isola di Ascensione, la nave venne colpita a dritta da un siluro lanciato dal sottomarino tedesco U-BOOTE 156. L’esplosione interessò la stiva dove erano presenti molti prigionieri italiani.

Dobbiamo subito dire che durante le fasi dell’affondamento, le guardie polacche chiusero tutti i boccaporti delle stive dove erano tenuti prigionieri gli Italiani: molti di loro morirono affogati nel ventre d’acciaio della nave. Alcuni dei sopravvissuti, inoltre, affermeranno che i Polacchi di guardia, pur di non fare fuggire i prigionieri, fecero uso delle loro armi in dotazione e aprirono il fuoco.

Per la verità sono parecchi i siti trovati sul web che riportano queste orribili testimonianze e ne segnaleremo alcuni.

La Laconia affondò di poppa innalzando la prua quasi in verticale, come mostra l’impressione pittorica riportata sotto. I naufraghi in acqua e sulle scialuppe si trovarono a dover fronteggiare gli squali, in mare aperto in pieno Atlantico, con poche probabilità di sopravvivenza.

L’affondamento del Laconia. Ecco dunque la ricostruzione sommaria della triste vicenda.

La notte del 12 settembre del 1942, nei pressi dell’isola di Ascensione un sottomarino tedesco, l’U-156 al comando del tenente di vascello Werner Hartenstein, inquadrò e colpì la Laconia, un transatlantico varato nel 1922 da circa 20.000 tonnellate convertito dagli inglesi in mercantile armato per il trasporto delle truppe (v. disegno più sotto).

Il sommergibile tedesco emerse ed il suo comandante si accorse che tra i naufraghi c’erano numerosi soldati alleati italiani. Appresa la composizione dei passeggeri informò immediatamente il Comando navale tedesco. Il viceammiraglio Dönitz acconsentì al salvataggio dei naufraghi, ordinando allo stesso tempo ad altre unità navali, tedesche ed italiane, di far rotta verso il luogo del disastro.

Dai primi racconti dei naufraghi italiani risultò subito una realtà inquietante, che fu annotata nel giornale di bordo del comandante Hartenstein: «00 h 7722 – SO. 3. 4. Visibilità media. Mare calmo. Cielo molto nuvoloso. Secondo le informazioni degli italiani, gli inglesi, dopo esser stati silurati, hanno chiuso le stive dove si trovavano i prigionieri. Hanno respinto con armi coloro che tentavano di raggiungere le lance di salvataggio…».

In sostanza le guardie polacche avevano ricevuto l’ordine di lasciare i 1800 prigionieri di guerra italiani chiusi nelle stive, condannati di fatto ad una morte orribile per affogamento. Le testimonianze su quei tragici momenti apparivano agghiaccianti, qualcuno dei prigionieri pare avesse tentato addirittura di suicidarsi battendo la testa contro le pareti del lo scafo. Con la forza della disperazione i reduci del deserto si erano scagliati contro i cancelli sbarrati, davanti alle guardie che non esitavano a respingerli a colpi di baionetta o a sparare a bruciapelo. L’orrore era poi proseguito sul ponte della nave, dove si era sparato sugli italiani che cercavano posto nelle scialuppe e ad alcuni erano anche stati recisi i polsi affinché non potessero più arrampicarsi.

L’emersione del sommergibile aveva posto fine alla barbarie, ma si è potuto calcolare che ben oltre un migliaio di italiani fossero già morti direttamente nelle stive e in quelle prime ore disperate.

Capitano di Vascello Werner Hartenstein era al comando dell’U-Boote 156

Le operazioni di salvataggio, che durarono alcuni giorni, consentirono al comandante Hartenstein di salvare sul suo, e sugli altri U-Boote, centinaia di naufraghi, in attesa dell’arrivo di una nave francese di soccorso, un incrociatore della classe Gloire partito da Dakar.

Il comandante dell’U-156

FAMIGLIA CRISTIANA ha pubblicato:

“L’affondamento del Laconia”, film Tv in onda domenica 2 ottobre alle 21.30 su Canale 5, racconta un evento realmente accaduto ma mai approfondito, perché il Governo italiano del dopoguerra non chiese spiegazioni. Dodici settembre 1942, Oceano Atlantico. Il transatlantico Laconia naviga tranquillo al largo delle coste della Sierra Leone: trasporta principalmente civili britannici e militari inglesi e polacchi, ma nella stiva ci sono oltre 1.800 prigionieri italiani. Sopravvivere in circa mezzo metro quadrato di spazio è dura: la situazione precipita quando l’imbarcazione viene colpita da tre siluri. A lanciarli, per errore, un sottomarino tedesco: la Laconia era stato scambiato per una nave da guerra. Le falle che si aprono nella chiglia trasformano la stiva in una trappola mortale, mentre la spinta disperata degli italiani nella stiva serve ad abbattere le sbarre di una sola delle tre gabbie in cui sono rinchiusi.

Mentre in superficie i tedeschi si adoperano in un’operazione di salvataggio dell’equipaggio, circa seicento prigionieri superstiti, guidati dal tenente Vincenzo Di Giovanni (Ludovico Fremont), provano a risalire: ma ad attenderli trovano i fucili dei soldati polacchi rimasti a bordo. Nonostante le avversità, gli italiani riescono a raggiungere il ponte prima che la Laconia affondi, ma non trovano più scialuppe disponibili. Il film, grazie alle testimonianze dei sopravvissuti e di alcuni militari inglesi e tedeschi, racconta una tragedia che poteva, se non altro, essere contenuta nelle proporzioni. I primi naufraghi italiani furono portati in salvo il 16 settembre: sopravvissero solo 400 uomini, molti morirono sbranati dagli squali”.

B TERRITORI 8 febbraio 2017 – ha pubblicato:

Si è spento il reduce Nino - Era l’ultimo della Laconia

Nino era l’ultimo superstite dell’affondamento del transatlantico «Laconia», un tragico fatto che racchiude in sé tutte le contraddizioni, il dolore e l’orrore della guerra.

Da quel naufragio sopravvissero solo 380 dei 1840 italiani imbarcati come prigionieri sulla nave inglese, silurata il 12 settembre 1942 da un sommergibile tedesco.

Il figlio Gianfranco 68enne ex vigile in pensione, abita invece a Gardone Riviera ed è l’unico ad aver raccolto nel corso degli anni qualche scarna testimonianza.

Per un racconto completo, anche il figlio dovette attendere l’ottobre del 2011, quando Canale 5 trasmise in un’unica serata la miniserie cinematografica ispirata da dall’evento storico: «Rimase a guardare in silenzio – ricorda Gianfranco – ma non fu soddisfatto perché secondo lui il racconto era troppo romanzato. Poi raccontò».

Giovanni Bigoloni apparteneva al 7° reggimento bersaglieri e dopo la prima battaglia di El Alamein venne fatto prigioniero dagli inglesi. Condotto al campo di prigionia di Suez, vi rimase fino al 29 luglio e poi fu imbarcato sulla Laconia, insieme a 463 marinai dell’equipaggio, 286 militari inglesi, 1840 prigionieri di guerra italiani, 103 guardie polacche». Dopo 45 giorni di navigazione, nella notte del 12 settembre, due siluri lanciati dal sommergibile tedesco U-156 affondarono la nave, in pieno oceano atlantico, al largo dell’Africa occidentale.

«IL PAPÀ si legò a un salvagente e rimase in acqua due giorni e mezzo. Fu poi raccolto con altri pochi naufraghi sul sommergibile Cappellini, della Regia Marina italiana. Sbarcato dopo un mese a Dakar, venne in seguito smistato a combattere in Jugoslavia e dopo l’armistizio tornò a casa con mezzi di fortuna».

Giovanni Bigoloni trovò poi lavoro a Roè facendo come macellaio allo spaccio del cotonificio «De Angeli Frua» e poi, fino alla pensione, intraprese con un piccolo autocarro l’attività di trasportatore. Adesso, Giovanni riposa accanto alla moglie Angela nel cimitero di Salò. L.SCA.

Scialuppa di salvataggio affiancata all’U-156

Werner Hartenstein

La tragedia sembrava giunta alla fine, ma in realtà le sorprese non erano finite.

In quelle difficili condizioni, il 16 settembre, alle ore 11,25, fu avvistato un bombardiere americano del modello B-24 Liberator, comandato dal tenente pilota James D. Harden. Dall’aereo si potevano osservare i sommergibili e vedere sopra coperta, come da convenzione internazionale, i teli bianchi con la croce rossa, indicanti prigionieri a bordo. Di più: Hartenstein chiese ad uno degli ufficiali inglesi che si trovavano sul suo U-Boot di trasmettere – in inglese – all’aereo il seguente messaggio: «Qui ufficiale Raf a bordo del sommergibile tedesco. Ci sono i naufraghi della Laconia, soldati, civili, donne e bambini».

Il Liberator non rispose e si allontanò. Il tenente pilota Harden telegrafò però al suo punto di appoggio che si trovava sull’isola di Asuncion, da dove il comandante in capo, il colonnello Robert C. Richardson III, impartì l’ordine chiaro «Sink sub».

Il Liberator tornò alle 12h e 32m per bombardare i sommergibili. Caddero cinque bombe, di cui una centrò una scialuppa ed una colpì l’U-Boot causando avarie agli accumulatori ed al periscopio. Hartenstein a quel punto fece tagliare le cime con le scialuppe e si immerse.

I superstiti (700 inglesi, 373 italiani e 72 polacchi) furono poi presi a bordo dalla nave francese di soccorso e giunsero a Dakar il 27 settembre.

Dönitz diventò ammiraglio alla fine di quell’estate e dispose che i sommergibili non avrebbero più raccolto naufraghi delle navi affondate e questo fu uno dei capi di imputazione sulla sua testa al processo di Norimberga, il 9 maggio 1946. Dönitz, che fu poi condannato a 10 anni di prigione, si difese proprio citando il bombardamento dei sommergibili dopo l’affondamento del Laconia.

Dei 1800 italiani, circa 1400 morirono annegati, in gran parte intrappolati nella stiva della nave. Fra essi anche il nostro compaesano, il filese ventinovenne Felloni Selvino.

Una tragedia di guerra, la guerra come tragedia. Di questa vicenda si è parlato con parsimonia nel dopoguerra e ben pochi si sono occupati di quei poveri morti. Per gli annegati della Laconia, dunque, c’è sempre stato solo il dolore privato delle famiglie e qualche sommesso quanto rispettoso ricordo, come questo modesto scritto, a tanti anni da quei fatti. Poche, e poco autorevoli le ammissioni di colpa da parte degli anglo americani che, a quanto si legge, hanno sempre per lo più ignorato, nel dopoguerra, l’avvenimento.

E’, quella della Laconia, comunque la si interpreti, una pagina ben poco onorevole, ma è anche uno dei tanti misfatti di una guerra insensata, in cui ci portò colpevolmente un regime autoritario e liberticida, responsabile di aver arrecato all’Italia, oltre ai tanti lutti famigliari, una rovina morale e materiale dalla quale ci si è potuti sollevare soltanto con grande sacrificio ed unità di popolo.

Sia allora questo piccolo ricordo del filese Selvino, disperso coi suoi tanti compagni all’altra parte del mondo, ingoiato dall’Oceano al largo dell’Africa nella più sconvolgente delle tragedie, un monito e una preghiera contro la pazzia della guerra, contro l’odio insensato ed il disprezzo per la vita, quasi sempre fomentato dal nazionalismo più becero, e sia un accorato appello contro quella violenza, prepotenza e sopraffazione che possono fare dell’uomo, ancora

SEGUONO I LINK DI ALTRE TESTATE E SITI STORICI

MADRE RUSSIA – Luca D’Agostini 28 febbraio 2020

MILES FORUM

https://miles.forumcommunity.net/?t=58503500&st=15

http://wernerhartenstein.tripod.com/italiano01.htm

Centro Studi La Runa – MOZZARE LE MANI AI NAUFRAGHI Da leggere

https://www.centrostudilaruna.it/mozzare-le-mani-ai-naufraghi.html

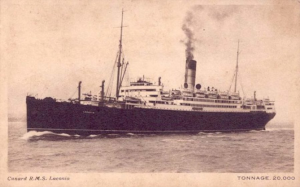

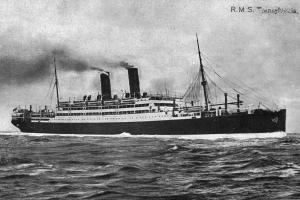

NOTE TECNICHE E STORICHE DELLA NAVE RMS LACONIA

Il transatlantico inglese RMS Laconia fu varato nel 1921 ed acquistato dalla Cunard Line. Fu la seconda nave di questa famosa Compagnia Line con questo nome: la precedente fu un altro transatlantico varato nel 1911 ed affondato durante la Prima guerra mondiale, nel 1917. Analogamente al suo predecessore, il Laconia fu affondato nella notte del 12 settembre 1942 da un siluro lanciato dall’U-Boot U-156, che diede poi luogo al salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio con un’eroica azione condotta dal Capitano di vascello Warner Hartenstein. Per dare supporto nel salvataggio venne fatto intervenire anche un altro U-Boot.

Caratteristiche tecniche La Laconia fu costruito dai cantieri Swan, Hunter & Wigham Richardson a Tyne and Wear. Varato il 9 aprile 1921, il transatlantico venne completato nel gennaio 1922. L’apparato propulsivo consisteva in sei turbine a vapore con doppio riduttore costruite dalla Wallsend Slipway Co Ltd di Newcastle upon Tyne, che muovevano due eliche. Oltre ai locali per i passeggeri, la nave era dotata di sei celle frigorifere per una capienza totale di 15.307.

Codice: KLWT

Primi anni di servizio - Immatricolata nella Marina Mercantile inglese con il numero 145925 ed il Laconia fece servizio anche per la Royal Mail, come testimonia la corona dorata presente nel Crest della nave. Fu stabilito come porto di residenza Liverpool.

Il Laconia salpò per la crociera inaugurale il 22 maggio 1922 sulla rotta Southampton-New York. Nel gennaio 1923 ebbe inizio la sua prima crociera internazionale che durò 130 giorni con 22 porti di attracco. Nel 1934 il suo codice in lettere venne cambiato in GJCD. Il 24 settembre dello stesso anno, a causa della fitta nebbia, la nave ebbe una collisione con la nave cargo americana Pan Royal al largo delle coste degli Stati Uniti, mentre era in navigazione da Boston per New York. Entrambe le navi furono gravemente danneggiate ma riuscirono entrambe a salvarsi. Il Laconia proseguì per New York dove venne riparata. In seguito riprese la navigazione nel 1935.

Trasformazione in cargo incrociatore Nel 1939 la nave venne requisita dalla Royal Navy e obici da 762 mm. Dopo le prove in mare eseguite nelle acque dell’Isola di Wight, la Laconia imbarcò un carico di lingotti d’oro e salpò, il 23 gennaio dello stesso anno, con destinazione Portland, Maine e Halifax, in Nuova Scozia. I mesi seguenti la nave fu impegnata in servizi di scorta ai convogli diretti alle Bermuda. Il 9 giugno la nave fu vittima di un incagliamento nel bacino del Bedford, ad Halifax, che causò gravi danni. Mandata in riparazione, tornò in navigazione a fine luglio. Nell’ottobre 1940 la nave fu sottoposta ad altri lavori con lo smantellamento delle zone destinate ai passeggeri; alcuni locali, svuotati dal mobilio, vennero riempiti di fusti di olio per aiutare la spinta di galleggiamento in caso di siluramento. Nel giugno 1941 la Laconia venne ricoverato a Saint John nel New Brunswick, in Canada, per lavori di ripristino. Tornato a Liverpool, venne da quel momento utilizzato come nave trasporto truppe, sino al suo affondamento. Il 12 settembre 1941 la nave attraccò a Bidston Dock, nel Birkenhead, e fu presa in consegna dalla società Cammell Laird and Company per essere convertita in mercantile armato. Nei primi giorni del 1942 fu completata a conversione e per i successivi sei mesi la nave fece numerose traversate per il Medio Oriente.

Tiriamo le somme con:

SOCRATE

“Tutte le guerre sono combattute per denaro.”

JEAN-PAUL SARTRE

“Quando i ricchi si fanno la guerra tra loro, sono i poveri a morire.”

EZRA POUND

“Il vero guaio della guerra moderna è che non dà a nessuno l’opportunità di uccidere la gente giusta.”

Carlo GATTI

Rapallo, giovedì 3 Febbraio 2022

IL DISASTRO DELLA COSTA CONCORDIA IN 18 IMMAGINI

A DIECI ANNI DALLA TRAGEDIA

“SIAMO ANCORA SENZA PAROLE”

IL DISASTRO DELLA COSTA CONCORDIA IN 18 IMMAGINI

Itinerario della nave

L'ultima rotta della Costa Concordia

Il profilo del fondale marino al largo della costa dell'isola con la posizione del relitto e il punto approssimativo di impatto.

Le due zattere rimaste bloccate a prora sinistra. Sono visibili soccorritori impegnati nel salvataggio di persone rimaste intrappolate.

Naufraghi della Costa Concordia in attesa di lasciare l'Isola a bordo del traghetto Isola del Giglio.

La zattera rimasta bloccata a poppa sinistra e la biscaglina usata per l'evacuazione dei passeggeri rimasti a poppa, in una foto dei giorni immediatamente successivi al disastro.

Ricerche sul relitto nelle prime ore del 14 gennaio.

Naufraghi della Costa Concordia sbarcati a Porto Santo Stefano.

Lance e zattere della Costa Concordia a Giglio Porto.

Vista di prora del relitto.

Il pontone Meloria, accostato alla Costa Concordia, porta le attrezzature necessarie allo svuotamento dei serbatoi della nave.

Il relitto con i cassoni montati, nel luglio 2013.

Le sommità delle torrette sostengono i martinetti idraulici (strand jacks) necessari a tirare i cavi di acciaio per ribaltare e rimettere in asse il relitto.

Rotazione conclusa.

Il lato rimasto sotto il livello del mare visibilmente danneggiato e corroso dalla salsedine. Si notano due rientranze prodotte dallo schiacciamento dei balconi contro il fondale marino irregolare.

Vista frontale della Costa Concordia durante il rigalleggiamento.

La Costa Concordia mentre viene ormeggiata nel porto di Pra', vista dalla passeggiata di Genova/Pegli

Per Non Dimenticare

Riporto qui di seguito gli articoli del Sito di Mare Nostrum Rapallo rivolti in quei giorni alla difesa del nostro carissimo Amico e socio Com.te Mario Terenzio Palombo che fu “gratuitamente” coinvolto in quella tragica storia che gli procurò solo DOLORE e GRANDE TENSIONE EMOTIVA. Ero e sono nel dubbio se “riaprire quella ferita”, ma sono sicuro che i nostri Soci, Amici e Followers abbiano la sensibilità ed anche il DOVERE di ricordare quella immane OFFESA alla nostra MARINERIA nel ricordo, soprattutto di quelle 32 vittime innocenti e allo SHOCK, provato e si pensa mai superato, dalle migliaia di superstiti del naufragio.

Va pure ricordato che la “Battaglia di Mare Nostrum Rapallo”, condotta al fianco del suo prestigioso socio, fu condotta anche sui MEDIA dell’Isola del Giglio e non solo.

L’IRRAZIONALE MANOVRA DELLA COSTA CONCORDIA

“ IN MARE NON CI SONO TAVERNE “

https://www.marenostrumrapallo.it/taverne/

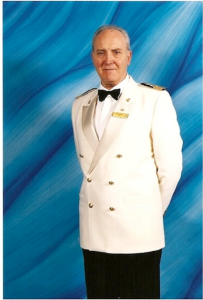

MARIO TERENZIO PALOMBO

Un COMANDANTE NELLA “TEMPESTA MEDIATICA”

https://www.marenostrumrapallo.it/palombo-2/

Il destino ha voluto che l’ultimo “delicato” atto della vita del relitto CONCORDIA sia stato compiuto da un nostro socio: Com.te John Gatti il quale, in veste di Capo Pilota del Porto di Genova, ha avuto il compito, brillantemente riuscito, di trasferirla dal Bacino di Voltri al Bacino di carenaggio di Genova per essere demolita.

COSTA CONCORDIA - UN INCUBO DA RICORDARE....

https://www.marenostrumrapallo.it/costa-concordia/

Carlo GATTI

Rapallo 19 Gennaio 2022

LE VERITA' CHE MOLTI NON SANNO. LA TRAGICA NOTTE DELLA COSTA CONCORDIA. COM.TE M.T.PALOMBO

Comandante Mario Terenzio PALOMBO

13 Gennaio 2012

NAUFRAGIO DELLA COSTA CONCORDIA

“Le verità che molti non sanno. La tragica notte che ha segnato la mia vita”!

Premessa:

Dopo la tragedia della Costa Concordia, parlando con molte persone dell’argomento, tutte erano convinte che io fossi stato il comandante che aveva preceduto Schettino al comando di questa bella nave da crociera.

Non è così! Io sbarcai, per infarto, il giorno 11 settembre 2006 dalla Costa Fortuna, in navigazione da Savona a Napoli. La Costa Concordia era stata inaugurata ed entrata in servizio proprio lo stesso anno 2006.

COSTA CONCORDIA

Durante la notte dell’11 settembre 2006 avvertii i primi disturbi al cuore, avvisai l’ufficiale di guardia sul Ponte di Comando, affidai subito il comando al valido Comandante in seconda Antonio Arcoleo, che procedette a tutta forza verso il porto. Il bravo medico di bordo, nel frattempo, provvedeva a farmi assumere alcuni farmaci per cercare di stabilizzarmi. Informai la Società del mio grave problema e all’arrivo della nave mandarono subito a bordo un cardiologo che, dopo la visita, decise immediatamente di ospedalizzarmi, con ambulanza, per sottopormi ad intervento di angio-plastica.

Il Comandante Mario Terenzio Palombo con la moglie, signora Giovanna. Sullo sfondo il mitico CONTE DI SAVOIA.

C’era anche mia moglie a bordo, che era salita a Savona, la vedevo, vicino a me piangente e molto preoccupata. Cercavo di tranquillizzarla dicendole che sarebbe andato tutto bene. Lasciare la nave in quel modo mi provocava una morsa al cuore terribile. Mi salutarono con tre fischi lunghi di sirena. L’intervento riuscì perfettamente, mi sentivo pian, piano in forze, e dopo una settimana di degenza in ospedale rientrammo a Grosseto.

Dopo qualche mese di convalescenza ero completamente ristabilito e non avevo ancora deciso se tornare a bordo o ritirarmi definitivamente. La Società aveva lasciato a me questa importante decisione. Il 19 maggio 2007, con mia moglie Giovanna, venimmo invitati al battesimo della Costa Serena. In questa occasione ebbi il piacere di incontrare il Presidente della Carnival Corporation, Micky Arison. Lo conoscevo da tempo, aveva una grande stima in me. Dopo un abbraccio commosso e caloroso mi disse seriamente queste parole:

“Captain, capisco il tuo stato d’animo e la tua indecisione, ma ora devi pensare solo alla tua salute alla tua famiglia. Ci mancherai molto”!

Subito pensai: in base alla mia esperienza, avrei potuto rientrare e assumere nuovamente il comando, ma mi domandavo: sarei stato in grado di affrontare qualsiasi emergenza che poteva capitarmi, come avrebbe reagito il mio cuore? Decisi quindi di ritirarmi e il 30 giugno 2007, di comune accordo con la Direzione dell’Ufficio marittimo Costa Crociere, venni cancellato dal ruolo dei Comandanti della Società. Non avrei voluto finire la mia carriera in questo modo.

Avevo quasi 65 anni, avrei avuto intenzione di continuare ancora per qualche anno, navigando solo qualche mese in estate sulle nuove costruzioni, seguire le prove in mare e rilevare i Comandanti subito dopo l’entrata in servizio delle navi. Ma avevo preso la giusta decisione!

Io credo, sicuramente, che questo fatto aveva scombinato i programmi degli imbarchi dei Comandanti e chi ne aveva tratto vantaggio fu proprio Schettino che, in seguito, venne promosso al comando. Essendo io in pensione, non interpellato in proposito e non avendo più voce in capitolo, non potei far nulla per evitare o cercare di ritardare la sua promozione.

I protagonisti di questo tragico incidente sono:

Francesco Schettino e Antonello Tievoli.

F. Schettino:

COSTA VICTORIA

Ho conosciuto Schettino il 15 novembre 2002 in occasione del suo primo imbarco con la “Costa Crociere”, in qualità di Comandante in seconda. La nave era la “Costa Victoria”, in partenza da Genova per i Caraibi. La direzione dell’ufficio marittimo ha voluto che fossi io il suo primo comandante, con lo scopo di aiutarlo ad integrarsi con il nuovo ambiente, in quanto proveniente da navi passeggeri di piccolo tonnellaggio ed essendo al suo primo imbarco con la Compagnia Costa.

Apparentemente mi era sembrato un bravo giovane, ma dopo alcuni giorni mi sono accorto, con mio disappunto, che aveva la tendenza a non dire la verità. Il rapporto tra Comandante e Comandante in Seconda deve essere basato sulla fiducia, ma questo, purtroppo, è mancato sin dall’inizio. Più passavano i giorni e più mi rendevo conto che Schettino, mentre aveva delle buone qualità professionali, proprio per i suoi problemi caratteriali, sul lavoro mentiva spudoratamente cercando sempre di scaricare la colpa delle sue dimenticanze o inadempienze sugli altri. Interrogavo anche quelli che lui indicava come colpevoli, i quali mi giuravano di non essere a conoscenza di quanto da lui asserito. I miei Ufficiali e il Nostromo mi dicevano che c’era un certo malcontento nei suoi confronti.

Dopo 3 mesi di miei continui richiami, ho riferito alla Direzione Costa questo serio problema, invitandola a farlo trasbordare su altra nave, ma la risposta è stata che dovevo essere io a completare la valutazione sino al termine del suo imbarco. Dopo varie mancanze e menzogne anche serie, chiamai Schettino e gli ordinai di comportarsi come un Comandante in seconda e non come un allievo inadempiente, sempre pronto a scagionarsi e a scaricare le colpe su altri. Al termine di ogni colloquio Schettino mi prometteva di cambiare. Comunque io, oltre a dovermi occupare della nave, dell’itinerario e dell’equipaggio, dovevo cercare di seguire quello che lui stava facendo. A un certo punto sembrava che avesse capito la lezione, e le mie serie intenzioni nei suoi confronti lo avevano un po' calmato.

All’arrivo a Genova, il 18 maggio 2003, al momento del mio sbarco, lo salutai molto freddamente, facendo trasparire tutto il mio disappunto e la mia delusione maturati nei suoi confronti nel corso dell’imbarco e pregai vivamente la Direzione del personale Costa di non assegnarlo più alle navi sotto il mio comando e consegnai la scheda di valutazione della quale riporto la parte più importante del contenuto:

“Costa Victoria, Genova, 18.05.03. Oggetto: Valutazione Com.te 2nda Francesco SCHETTINO (dal 15 nov. 2002 al 18 maggio 2003).

In questi mesi ho avuto modo di valutare attentamente le capacità professionali del Sig. F. Schettino. Posso dire che, mentre professionalmente è valido, tuttavia, ha manifestato alcune lacune relative alla gestione del Personale e Disciplina di bordo. Ho notato, sin dall’inizio, un Suo notevole impegno nel conoscere la nave e nel dedicarsi ai vari problemi tecnici e di manutenzione. Non c’è stato inizialmente con Me un buon rapporto in quanto, per orgoglio professionale o per Suoi motivi caratteriali il Sig. Schettino, in molti casi, preferiva mentirmi piuttosto che ammettere di aver sbagliato. Questo fatto, naturalmente, aveva causato una perdita della mia fiducia sino a quando, dopo il Nostro terzo serio colloquio, cominciava a capire come doveva comportarsi……omissis……...

Firmato: Comandante Mario Terenzio PALOMBO

A.Tievoli:

Conoscevo Tievoli in quanto i suoi genitori erano amici di famiglia. Egli era intenzionato ad imbarcarsi sulle navi Costa e aveva presentato domanda di assunzione inviando il suo CV. Quando venne chiamato per il colloquio gli avevo suggerito come presentarsi e di far capire, a chi lo stava interrogando, oltre alle sue esperienze professionali, anche le sue serie intenzioni di voler far parte della Costa Crociere. Il colloquio andò bene e dopo qualche mese venne imbarcato come Primo Cameriere. Dimostrate le sue capacità, dopo qualche imbarco, venne promosso Restaurant Manager. Ad ogni suo sbarco mi telefonava per salutarmi ed aggiornarmi riguardo al lavoro.

La collisione:

Ogni anno la mia famiglia si trasferisce all’Isola del Giglio, da metà giugno a metà settembre, per poi rientrare a Grosseto. La sera del 13 gennaio, intorno alle 21.35, mentre stavo guardando la TV nella mia casa di Grosseto, venivo contattato da Tievoli. Sul display del mio cellulare, apparendo un numero sconosciuto, chiesi chi fosse l’interlocutore. Mi disse che era Antonello e si trovava al traverso del Giglio. Gli risposi che cosa ci facesse lì e lui mi precisò di essere sul Ponte di Comando della “Costa Concordia” e che il comandante era intenzionato a deviare la rotta per passare vicino al Giglio.

Gli feci subito notare che a quell’ora avrebbe dovuto trovarsi in servizio in sala da pranzo e che non c’era alcun motivo di passare vicino all’isola in inverno. Mi passò al telefono Schettino, che con sfacciataggine, si permetteva di disturbarmi senza alcun motivo, ben sapendo che i nostri rapporti erano stati tutt’altro che buoni e non ci eravamo più sentiti.

Il comandante mi disse che voleva accontentare Tievoli passando ad una distanza di circa 0,3 – 0,4 miglia dall’isola e mi chiese come erano i fondali. Gli feci presente che i fondali a quella distanza erano buoni, ma anche a lui ripetevo che non c’era motivo di avvicinarsi troppo in quanto, essendo inverno, l’isola era deserta. Gli consigliai di limitarsi ad un saluto, girando al largo, ma purtroppo, non mi diede ascolto!

Dopo qualche minuto venivo chiamato da alcuni amici del Giglio, i quali mi comunicavano che c’era una nave passeggeri nelle vicinanze dello scoglio della Gabbianara e sentivano dall’ altoparlante della nave alcuni incomprensibili annunci. Facevo loro presente che si trattava della “Costa Concordia” e che se la nave era ferma probabilmente era successo qualcosa. Poco dopo venivo contattato da Tievoli che, con voce molto turbata, mi diceva di sentirsi in colpa, avendo la nave urtato contro lo scoglietto de “Le Scole”. Non sapeva se la collisione avesse interessato il timone, le eliche o la carena. Cercai di calmarlo, ma lui continuava a dire che era sul Ponte come ospite e non pensava che il comandante passasse così vicino agli scogli. Finì la concitata conversazione dicendomi che doveva correre al suo posto.

Questa notizia mi turbò molto, sentii il dovere di chiamare Ferrarini (responsabile dell’unità di crisi “Costa Crociere”), il quale mi confermò l’incidente, ma lo sentivo molto adirato nei miei confronti, soprattutto per i passaggi che non si sarebbero dovuti fare. Mi chiese il numero di cellulare del Sindaco del Giglio, per organizzare l’emergenza. Il giorno dopo, però lo stesso Ferrarini, che era corso al Giglio, si scusava con me in quanto aveva pensato che io fossi sull’isola a vedere il passaggio mentre ero a Grosseto ed ero del tutto estraneo a quanto era accaduto.

Il Comandante Mario Terenzio Palombo sulla nave “Costa Fortuna”

Passai la notte molto turbato, credevo mi venisse un altro infarto in quanto ero sbarcato il giorno 11 settembre 2006 dalla “Costa Fortuna” proprio per infarto.

Nei giorni successivi venni convocato presso la Procura di Grosseto come “persona informata sui fatti” e poi fui attaccato e denigrato senza motivo da giornalisti cinici e senza scrupoli più interessati a colpevolizzare piuttosto che accertare la verità dei fatti.

Nessuno riusciva a spiegarmi quale sarebbe stata la mia colpa e quale relazione avrebbe avuto con me questa tragedia che aveva causato 32 morti ed era stata una grave onta per la Marina Italiana, per l’immagine di una Società rispettabile e per la categoria dei Comandanti. Ho pensato ai passeggeri morti durante quella che doveva essere una vacanza e ai parenti disperati, alcuni dei quali erano in attesa del ritrovamento dei dispersi.

Per molti giorni ho avuto giornalisti sotto casa, telefonate continue e proposte di partecipazione in TV a varie trasmissioni. Non mi davo pace, non meritavo che capitasse tutto questo a me che nel corso della mia carriera avevo sempre agito con massima trasparenza e professionalità e con un grande senso di responsabilità nei confronti dei passeggeri, delle mie navi e soprattutto forte di un infinito rispetto del mare. Ho avuto un grande supporto e comprensione dai miei concittadini gigliesi che hanno alzato la voce prendendo le mie difese di fronte a bieche speculazioni giornalistiche.

Per due anni, finché la “Costa Concordia” è rimasta adagiata sullo scoglio della Gabbianara, non ho messo più piede sull’isola. Mi sentivo il cuore ferito, proprio come quella nave e come le anime di tutte le persone che in quel tragico venerdì notte avevano perso i propri cari.

Ho cominciato ad avere dei disturbi cardiaci specialmente la notte. Dagli esami risultavano essere fibrillazioni atriali parossistiche. Il disturbo mi veniva sempre più spesso e improvvisamente, prima ogni due o tre mesi, poi ogni mese e poi continuamente. Sono stato sottoposto per due volte alla cardioversione che ha eliminato il problema solo per alcuni giorni. Finalmente il giorno 8 giugno 2021 l’intervento di ablazione eseguito con successo, ha eliminato il problema e sino ad oggi non ho più avuto recidive.

Sono rimasto amareggiato e turbato dalle dichiarazioni di Schettino e di Tievoli nei miei confronti. Subito dopo l’impatto con lo scoglietto, Schettino diceva al telefono a Ferrarini, per scagionarsi: “Roberto, non mi dire niente, sono al Giglio, c’è stato il com.te Palombo, che mi ha detto passa sotto, passa sotto…”

Qualche giorno dopo, sentendo queste parole di Schettino trasmesse anche alla TV non riuscivo a calmarmi per l’amarezza e l’inquietudine che sentivo dentro di me. Che falsità! Ho letto negli atti del processo, che già a Civitavecchia Schettino adduceva, come scusa, di aver tracciato la rotta vicino al Giglio in quanto mi aveva promesso che sarebbe passato di lì per omaggiarmi. Altra menzogna!

In realtà, sicuramente, non voleva far sapere agli Ufficiali che il “passaggio” era dedicato al Restaurant Manager Tievoli. Conoscendolo posso capire che per lui mentire è una consuetudine.

Tievoli è stato veramente un vile nei miei confronti. Quando Schettino gli aveva chiesto, in prossimità dell’isola, di chiamarmi, avrebbe dovuto dirgli che io non c’ero, ma che ero a Grosseto, invece non lo ha fatto. Mi domando se, in quel momento, avesse avuto il timore che forse Schettino avrebbe rinunciato. Inoltre Tievoli, più volte, interpellato dai giornalisti, avrebbe detto vigliaccamente:

“l’inchino non era per me!”

La cosa mi aveva molto amareggiato, tanto che gli avevo fatto sapere di non chiamarmi più e di stare alla larga da me.

Ora, a distanza di dieci anni sono più sereno, ma ancora oggi quando vengo presentato da alcuni amici ad altre persone c’è sempre quello che sgarbatamente e con ironia pungente mi dice: “Ah lei è il Commodoro, quello della tragedia della Concordia”.

Certo che dopo 44 anni di vita vissuta in mare con 24 anni di comando di navi passeggeri prestigiose, non meriterei certe insinuazioni.

Mi conforta il fatto che la mia coscienza è senza macchia, i miei amici e chi mi conosce lo sanno e di questo vado fiero!

Webmaster : CARLO GATTI

Rapallo,17 Gennaio 2022

IL NAUFRAGIO DELLA NAVE PASSEGGERI INGLESE TRANSYLVANIA

Questo rimane ancora oggi l’affondamento più tragico mai avvenuto nell’Alto Tirreno. Il ritrovamento del relitto: Il 7 ottobre 2011, dopo 94 anni dall’affondamento, i sommozzatori del Centro Carabinieri Subacquei di Genova, coadiuvati dalla ditta Gaymarine di Lomazzo hanno ritrovato il relitto, al largo di Bergeggi, adagiato ad una profondità di 630 metri.

La sera del 3 maggio 1917 la nave era partita da Marsiglia, al comando di Samuell Breuell, diretta al fronte turco della Palestina. A bordo circa 3000 fanti inglesi di diversi reggimenti: ussari, Royal Engineers, Royal West Surrey, Suffolk, Royal Irish, Royal Welsh, Cheshire, Essex, fanteria leggera del Duk of Cornwalls, Royal North Lancashire ed altre famose formazioni. Inoltre 64 crocerossine della British Red Cross Society e un numeroso equipaggio. In tutto 3500 uomini. La meta era Alessandria d’Egitto, la velocità di 16 miglia.

La nave pax UK TRANSILVANIA aveva messo la prora su Genova, procedeva a 16 nodi di velocità ed era preceduta da due cacciatorpediniere Giapponesi di scorta: “Matsu” e “Sakaki” – Costruz. 1915 che appartenevano all’11a flottiglia di cacciatorpediniere della classe “Kaba”.

On May 4, the destroyers «Sakaki» and «Matsu» took part in the escort of the British ship used to transport troops, the «Transylvania» -. However, the ship was sunk, it was torpedoed by the German U-63 commanded by Otto Schulze. The Transylvania sank with 3000 people on board that were rescued by the Japanese destroyers. Only 413 people lost their lives. However, the actions of the Japanese sailors were positively evaluated by the allied command:

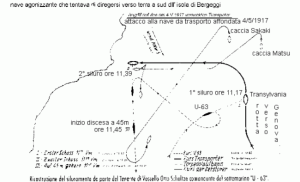

Il giorno dopo, il 4 maggio 1917, intorno alle 10.45 il vento di grecale spazzava la costa increspando le onde, la gente di mare del ponente stava per assistere alla più grande tragedia mai vista da quelle parti.

La nave stava procedendo a zig zag per evitare l’agguato degli U-BOOT tedeschi che il giorno prima avevano silurato il piroscafo inglese WASHINGTON.

https://portofino.it/italy/il-relitto-del-washington-a-portofino/

Sicuramente l’U-Boot tedesco, U-63. Era ancora in zona. A bordo, molti passeggeri avevano indossato il giubbotto di salvataggio.

Ma ora entriamo in cronaca diretta riassumendo e integrando la puntuali descrizioni dei seguenti siti:

-

Uomini in guerra – Campionari di parole e umori: Transylvania la nave che visse due volte – Azione Mare –

Alle 11.17, mentre la Transylvania naviga sottocosta tra il promontorio di Varigotti e quello di Bergeggi, due miglia a sud di Capo Vado, viene colpita dal primo siluro lanciato, da 1.000 mt di distanza, dal sottomarino tedesco U-63. La nave è colpita sulla fiancata sinistra all’altezza della sala macchine. Alle 11,39, ventidue minuti dopo, mentre è in corso l’improvvisata opera di salvataggio, e le sirene del Transylvania lanciano ininterrottamente angoscianti richiami di soccorso, la scia di un secondo siluro, lanciato da 350 metri di distanza, si dirige verso la nave. Il Matsu retrocede a tutta forza strappando gli ormeggi che lo legano al Transylvania, che viene colpito dal siluro sulla fiancata sinistra, a prua.

Alle ore 12.20 il transatlantico, ormai agonizzante per il colpo di grazia, comincia lentamente ad affondare assistito dai due caccia, impegnati nel recupero dei naufraghi, reso molto difficile a causa del mare agitato. Alle ore 12.30, dopo un’ora e 13 minuti dal primo siluramento, la Transylvania, secondo il rapporto del comandante del sottomarino tedesco, che nel frattempo è risalito a quota periscopica, per constatare l’epilogo della sua azione e perché, allora, i sottomarini potevano navigare sott’acqua solo per un tempo limitato.

Per i testimoni oculari e la documentazione fotografica la nave cola a picco alle ore 12.35 adagiandosi su un fondale al momento ignoto, a 2 miglia al largo di Bergeggi.

Latitudine 44°14’ N., longitudine 8°30’ O. Il vapore affonda sul dritto di poppa. Per il mare mosso lo scarico della truppa fu difficile. Esso fu notevolmente disturbato dal secondo siluramento che non permise più al caccia di procedere accostato. Una gran parte della truppa annegò sicuramente.

Affondata la preda, compiuto il suo dovere militare, l’U-63 si allontana senza infierire sui caccia impegnati nella raccolta dei naufraghi: un atto di umanità –non frequente e non sempre ricambiato- nella disumanità della guerra.

La nave agonizzante tentò di dirigersi verso terra per arenarsi a Sud dell’isola di Bergeggi.

I due cacciatorpediniere di scorta iniziarono subito le operazioni di soccorso, ma la corrente marina che sale dal Tirreno e ritorna a Gibilterra, era molto forte in direzione sud-ovest e disperse i naufraghi, molti dei quali infatti vennero tratti in salvo dai pescatori al largo di Finale Ligure e soprattutto Noli.

La più grande tragedia del Mar Ligure si era quindi consumata al largo di Spotorno. Davanti alla cittadina storica di Noli (Savona) dove, ancora oggi si trova inviolato il relitto del transatlantico Transylvania di 14.000 tonnellate.

Le vittime accertate furono 414, molte di queste furono sepolte nel cimitero di Zinola, quartiere di Savona. Il relitto fu ritrovato il 7 ottobre 2011 dalla marina militare italiana dei carabinieri a 630 metri di profondità.

Molti lettori a questo punto si chiederanno: “non si potevano evitare queste stragi di uomini e mezzi vittime, peraltro, di un facile tiro al bersaglio?” - Una possibile risposta si può dare facendo alcuni passi indietro accennando alla “guerra sottomarina” di cui la Germania fece, nella I G.M., ampio uso.

UN PO’ DI STORIA

Guerra sotto i mari 1

La rotta delle navi inglesi verso est e le aree di agguato degli u-boot tedeschi

IL CORRIERE DELLA SERA scrive:

Fu una guerra micidiale alla quale le forze dell'Intesa non erano preparate: 540.000 ton. di naviglio affondate nel febbraio del 1917, 585.000 in marzo, 880.000 in aprile. Di fronte a questi successi, l’Intesa reagì anche definendo “corsari” e “pirati” i tedeschi, anche se la guerra sottomarina era la reazione al blocco navale ed economico imposto alla Germania. Anche in quell’occasione, come in altre più vicine a noi, può essere interessante osservare i metodi di propaganda, informazione o controinformazione utilizzati: c'è per esempio un'interessante copertina della Domenica del Corriere del 1915.

In essa si vede un “sommergibile tedesco che nel mar d’Irlanda affonda parecchi piroscafi inglesi accordando 10 minuti di tempo per salvarsi”. Il commento del giornale è:

“Questo è un gesto da corsari. E poiché l’intento dell’Inghilterra di affamare la Germania pare cominci a produrre effetti tangibili (le famiglie tedesche hanno ormai il pane a razione) la Germania ha dichiarato campo di guerra tutti i mari che bagnano l’Inghilterra”.

Come dire che affondare navi concedendo 10 minuti agli equipaggi per salvarsi è un atto da corsari, mentre affamare famiglie di civili è un nobile modo di condurre la guerra. Basta esserne convinti. Notiamo che alla data del giornale (Febbraio’15) l’Italia era ancora, almeno formalmente, alleata della triplice Alleanza e ancora neutrale. Da qui il tono tutto sommato soft del commento.

Per meglio comprendere la scelta delle rotte navali studiate ed impiegate in quella fase della Prima guerra mondiale, riportiamo quanto segue:

L'intensa attività degli U-Boot tedeschi nel Mediterraneo obbligò gli alleati a contromisure costose e pesanti: fino a metà del '17 la principale linea di comunicazione fra Inghilterra, Francia, Italia e le truppe alleate (=inglesi) impegnate sul fronte turco fra Salonicco (o Tessalonica) e la Palestina era via mare: da Marsiglia la rotta si dirigeva verso l'Italia, passava tra la Corsica e la Liguria, scendeva lungo le coste italiane fino al canale di Sicilia oltre il quale puntava su Alessandria (per le truppe dirette in medio oriente) o sul Pelopponeso, fino oltre Corinto da dove le truppe proseguivano via ferrovia in direzione di Salonicco. Lungo la rotta erano attese dai sommergibili in agguato (in gran parte partenti dalla principale base tedesca di Cattaro, nel Montenegro) principalmente in tre zone: fra Marsiglia e Genova, lungo tutto il tratto costiero italiano fra le isole maggiori e la costa, fra la Calabria e la Grecia. A metà del '17 le perdite fra le navi alleate erano diventate così alte che fu deciso l'abbandono della "longer sea route", la rotta marittima" lunga a favore della short, la corta: le truppe arrivavano in ferrovia (via Milano-Faenza-Rimini- Bari) fino a Taranto da dove erano imbarcate per la Grecia, con un viaggio più lento e costoso, specie in per quanto riguarda i volumi trasportati, ma più sicuro. Ma per il Transylvania era ormai troppo tardi.

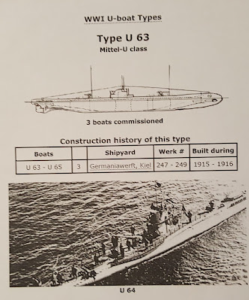

U-63 – Il sottomarino che affondò la TRANSYLVANIA con due siluri

Questo sommergibile apparteneva alla Ia Flotilla Mittelmeer tedesca formata da 12 imbarcazioni operanti dalla base austriaca di Pola, nell’alto Adriatico.

Impostato nel maggio del '15 nei cantieri Germaniawerft di Kiel era stato varato l'11 marzo del 1916. Largo 6,30 metri (ma solo 4,15 lo scafo resistente) e lungo 68, dislocava 810 tonn in emersione e 1160 in immersione a pieno carico. Disponeva di motori eroganti 2200 hp in superficie e 1200 in immersione, con i quali poteva raggiungere una velocità di 16,5 nodi in emersione e 9 in immersione. Dotato di 4 tubi lanciasiluri e un cannone da 88 mm. con 276 colpi aveva un equipaggio di 36 uomini ed un'autonomia di 9170 miglia a 8 nodi in superficie e 60 miglia a 5 nodi immerso. Poteva raggiungere una profondità massima di 50 m.

Comandato dal tenente di vascello Otto Schulze dal varo al 27 agosto del '17, quando passò al comando di Heinrich Metzer, ritornò sotto la guida di Schultze dal 15 ottobre alla vigilia di Natale del '17, giorno in cui arrivò a bordo il suo ultimo comandante, Kurt Hartwig mentre Otto fu promosso 1° Ammiraglio nel Comando Sottomarini del Mediterraneo, incarico che mantenne fino all'armistizio.

Otto Scultze, il Comandante dell’U-63

IL BOTTINO DI GUERRA DELL’U-63

Era in missione già da diverse settimane, prima nelle acque del Mediterraneo orientale, poi, attraversato lo stretto di Messina, in quelle del golfo di Genova. Si era trattato di una crociera pericolosa, audace e fruttuosa: il 25 Marzo, davanti ad Alessandria, aveva affondato con siluri e cannone il vapore armato inglese Bollore, proveniente da Glascow e diretto ad Alessandria con 7000 tonn. di carbone: il capitano e il capo macchinista erano stati presi prigionieri. Il 26 tra Alessandria e Porto Said aveva fermato e fatto saltare il veliero egiziano Rahmanich di 79 ton. Dopo una digressione e una sosta di poche ore a Beirut per rifornirsi di armi e carburante, il 1 Aprile è di nuovo davanti ad Alessandria, dove affonda il vapore armato inglese Zambeli di 3.759 ton., il 4 aprile è la volta del vapore armato Margit di 2490 ton., affondato malgrado la scorta di due pescherecci armati, il 5 tocca al vapore norvegese Goldstad, in rotta verso l’Italia con 6400 ton. di grano australiano, affondato con siluri e cannonate. Nei giorni successivi il sommergibile tedesco si sposta verso lo stretto di Messina e l’Italia: il 28, nello stretto, affonda con siluro il vapore armato inglese Karonga di 4665 ton., il 28 i velieri italiani Carmelo padre (74 ton.), I due fratelli (100 ton.), Giuseppina G. (100 ton.), Natale B. (55 ton.), S. Francesco da Paola (41 ton.), Giuseppe Padre (102 ton.): una vera strage senza sprecare un siluro, solo col fuoco di artiglieria o fatti saltare. Il 3 maggio, infine (e siamo al giorno precedente il colpo grosso), l’ultima preda, il già ricordato vapore inglese Washington, solo e senza scorta.

Dopo la Transylvania toccherà ancora al Talawa (3834 ton.), al Crownof (3391 ton.) e, ormai sulla strada del ritorno, al Volga (4404 ton.), tutti vapori armati colpiti e fatti arenare sulla costa. Come si vede una crociera micidiale.

R.M.S.TRANSYLVANIA

ULTIMO CAPITOLO

Nel 2011 un nuovo capitolo della tragedia viene scritto con il ritrovamento del relitto da parte dei Carabinieri del Centro Subacquei di Genova con il fondamentale aiuto dell’Ing. Guido Gay, creatore del robot Pluto Palla che ha permesso di trovare il punto dove riposa la Transylvania e realizzare le suggestive immagini e video che potete visualizzare sul sito www.affondamentodeltransylvania.it.

Nel 2016, grazie all’impulso dell’amministrazione Comunale di Noli, è stato creato il Comitato per le Celebrazioni del Centenario dell’Affondamento della Transylvania, presieduto da Carlo Gambetta, ex Sindaco di Noli, che si è prodigato per far si che questo evento venga degnamente ricordato.

“E’ una storia che viene raccontata di generazione in generazione, una vicenda che ormai ci appartiene – racconta Vaccarezza – l’entusiasmo del sindaco di Noli, Pino Nicoli, nel raccontare i preparativi per l’importante giornata di commemorazione è lo stesso dei nolesi, orgogliosi protagonisti di questa vicenda avvenuta durante il primo conflitto bellico. La Regione Liguria farà la sua parte per essere presente e partecipe delle celebrazioni”.

“I pescatori nolesi non esitarono a salire sulle loro barche, sfidare il vento contrario e le onde grosse per andare a salvare quei soldati che stavano annegando – dice ancora il Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia.

“Questo grande gesto di altruismo fa parte della tradizione ligure, ci chi sin dalla nascita respira l’aria del mare. Sarà una celebrazione importante, che servirà anche a mantenere vivo il ricordo dei cittadini del borgo di Noli che accolsero i superstiti con sincero dolore per la loro sorte e li ospitarono prima che ripartissero per il fronte” - Conclude Vaccarezza.

Durante l’affondamento della Transylvania morirono molti soldati britannici: 414 le vittime su circa tremila persone facenti parte dell’equipaggio tra militari, marinai e crocerossine.

96 salme furono recuperate sulle spiagge di Vado Ligure, Noli, Spotorno, Pietra Ligure, fino a Bordighera. Altre 34 salme trasportate dalle correnti furono raccolte sulle coste della Francia e della Spagna. 284 vittime furono considerate disperse.

Le 85 vittime recuperate sulle spiagge del Savonese riposano, da allora, nel Cimitero di Zinola (nella foto) a Savona.

Oggi nel Cimitero di Zinola sono sepolte una parte delle vittime di quella tragedia, in quello che è comunemente chiamato “il campo degli inglesi”. Qui le candide lapidi contornano un’alta croce in marmo bianco, su cui sono incisi i nomi dei dispersi. In una nicchia, posta nel muretto che racchiude l’area, è presente uno sportellino. Aprendolo si trova un registro dove, chi lo vuole, può lasciare un pensiero.

Sul promontorio posto di fronte all’Isola di Bergeggi è invece posta una croce commemorativa, sulla cui lapide si legge: “A circa due miglia E.S.E. da questo punto, il quattro maggio 1917 il trasporto britannico Transylvania venne affondato dal comune nemico”.

La lapide esposta sul lungomare di Spotorno, al “Giardino degli Inglesi”, un angolo che unisce la cittadina ligure alla Gran Bretagna (foto di Silvia Morosi)

Carlo GATTI

Rapallo, martedì 4 Gennaio 2022

IL NAUFRAGIO DEL TRAGHETTO NORDICO ESTONIA

IL NAUFRAGIO DEL TRAGHETTO NORDICO

ESTONIA

Avvenne nella notte del 28 settembre 1994

Si riapre il caso

Sono trascorsi 27 anni dal giorno in cui la nave-traghetto ESTONIA affondò nel mar Baltico, causando la morte di 852 passeggeri. Le persone a bordo erano 989, 137 vennero tratte in salvo.

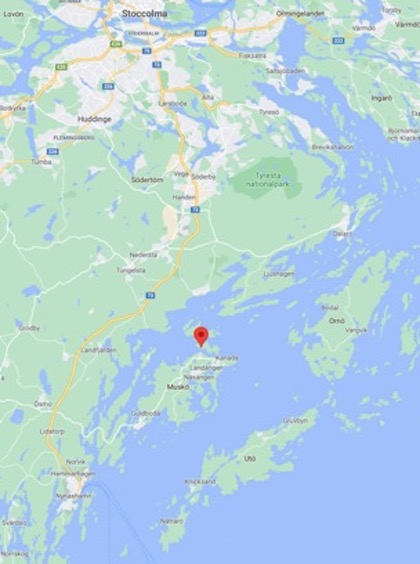

L’isola di UTÖ è la più bassa nella cartina

Alla una e ventiquattro della mattina del 28 settembre 1994 un accorato Mayday veniva lanciato sul canale 16 dall’operatore radio del traghetto Estonia, di proprietà della compagnia Estline, in rotta tra Tallin e Stoccolma. Nelle gelide acque del mar Baltico, al largo dell’isola di UTÖ, si stava già inesorabilmente consumando una delle più colossali tragedie del mare.

Ecco l’ultima concitata conversazione registrata da una stazione locale e riportata in seguito sul web:

MAYDAY - MAYDAY - State lanciando un Mayday? Estonia, cosa sta succedendo? Potete rispondere? – Qui Estonia. Chi c'è laggiù? - Estonia, qui è la Silja Europa. – Parlate finlandese? - Sì, parlo finlandese. – Abbiamo un problema. Ci stiamo piegando in maniera preoccupante sul lato di dritta, probabilmente di oltre 20 o 30°. Potete inviare assistenza e contattare la Viking Line? - La Viking Line non è lontana da noi e probabilmente a quest'ora ha già appreso la notizia. Comunicatemi la vostra posizione. – Abbiamo un blackout e noi… io non posso dire quale sia la nostra posizione in questo momento... - OK, cercheremo di fare qualcosa. – State venendo in nostro soccorso? - Sì. Puoi darci la tua posizione esatta? - Adesso non è possibile. Abbiamo un blackout a bordo. Gli strumenti sono spenti - OK, proviamo noi a rintracciare la vostra posizione. Solo un momento. Faremo del nostro meglio per venire in vostro soccorso ma dobbiamo prima calcolare la vostra posizione. – Adesso posso darvela. – Bene! Vai! - Latitudine 58, solo un momento. - OK. - 22 - OK, 22°, arriviamo. – Volevo dire 59, latitudine 59 e 22'. - 59° 22′. La longitudine? - 21° 40′ Est. - 21° 40′ Est, OK. – Qui si sta mettendo male. Si sta mettendo davvero male adesso!!!

Si tratta del più grave naufragio avvenuto in Europa in tempo di pace.

M/S Estonia, memorial, at Ersta nursing home, Södermalm, Stockholm

All’epoca si lessero molte versioni sul tragico naufragio:

“Si è ipotizzato un’esplosione a bordo, forse legata al trasporto di materiale bellico, in particolare tecnologia militare russa contrabbandata in Occidente: misteriosi sabotatori si sarebbero mossi piazzando una carica esplosiva. Era lo strano «bang» udito da uno dei marinai poco prima dell’allarme? Si è anche parlato di una collisione con un sottomarino o all’impatto con una mina, un residuato di guerra. Scenari sui quali – come per tanti misteri navali e aeronautici – si sono aggiunte speculazioni, tesi cospirative, compresa la sparizione di alcuni superstiti. Molta la diffidenza verso gli inquirenti che non avrebbero fatto bene il loro lavoro, non verificando ogni aspetto possibile. In qualche modo si è cercato di chiudere il caso: dunque hanno rinunciato a recuperare il relitto (con i corpi) diventato poi un sacrario. Da rispettare!”

Una doverosa spiegazione: La celata di prua è una caratteristica di alcune navi, in particolare Traghetti Roll-on/Roll-off e traghetti ferroviari, che permette alla parte superiore della prua di articolare su e giù, fornendo l'accesso alla rampa di carico e al garage che è lungo quanto la lunghezza della nave, nelle navi moderne possono esserci anche 3 piani-auto.

Nel corso degli ultimi 25 anni le celate di prua sono state progressivamente soppiantate dai portelloni di prua che agiscono come le valve di una conchiglia e si ritengono essere più sicuri delle celate prodiere. In una celata di prua, le forze che agiscono su di essa in seguito all'impatto del moto ondoso, vengono assorbite dalle cerniere e dalle serrature che possono cedere in seguito a sollecitazioni particolarmente intense. Con i portelloni di prua, la forza delle onde vengono assorbite dalla circostante sovrastruttura di prua.

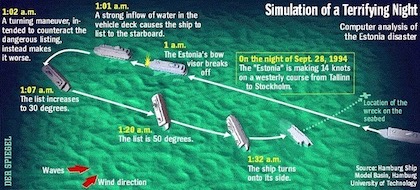

Il relitto fu ispezionato con un ROV già pochi giorni dopo il naufragio dalla Rockwater A/S. Il rapporto ufficiale sostenne, ed è valido ancora oggi, che il disastro dell’ESTONIA fu causato dal cedimento della celata di prua che, staccandosi completamente permise al mare di invadere l’enorme garage della nave, ormai senza protezione, causando dapprima un forte sbandamento a dritta e, nel giro di pochi attimi, il suo rovesciamento con tutto il suo carico di vite umane, per poi inabissarsi su un fondale di circa 80 metri.

Come si può vedere nella prima foto della nave (inizio articolo), la prora non è proprio visibile dal Ponte di comando, e l'equipaggio non si sarebbe reso conto dell’apertura e repentino stacco della celata che, secondo alcune testimonianze, non sarebbe stata neppure segnalata dai sensori di sicurezza posti su di essa.

Tra gli innumerevoli contributi che si trovano in rete, la breve video-simulazione mostrerebbe che poco più di 30 minuti sarebbero trascorsi tra lo stacco della celata ed il naufragio. Ma è andata veramente così?

Simulazione di una notte di terrore

SONO PASSATI 27 ANNI - SI RIAPRE IL CASO

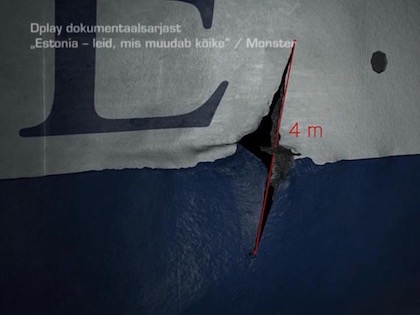

Il 28 settembre 2020 diversi quotidiani hanno riportato la scoperta di un taglio di 4 x 1,2 metri nello scafo dell'Estonia. La falla riscontrata riaprirebbe un ventaglio di altre possibili indizi che avrebbero potuto causare l'affondamento della nave.

Lo si deve a due ricercatori: Henrik Evertsson e Bendik Mondal che, sfidando tutti i divieti, hanno ispezionato il relitto a circa 80 metri di profondità e prodotto fotografie che sono state presentate in un documentario per Discovery Networks.

Due uomini coraggiosi e determinati sono balzati all’attenzione del mondo marinaro mondiale! Si deve a loro se oggi gli inquirenti sono in grado di istruire un PROCESSO su basi nuove, con la speranza che le 852 vittime possano avere finalmente giustizia. Lo squarcio lungo la fiancata costituisce una prova reale, irrefutabile, ma anche allarmante comunque la si voglia esaminare.

A questo punto è facile immaginare il riemergere di tutte quelle ipotesi che a suo tempo erano state scartate:

- contrabbando di materiale bellico sull'Estonia da parte degli occidentali!

- La reiterata presenza di un “sottomarino fantasma” sulla scia di fatti riscontrati nel periodo post guerra fredda.

Il fatto poi che negli ultimi anni le Autorità locali abbiano posto il divieto di avvicinamento al relitto prendendo a pretesto la sacralità del “cimitero sottomarino”, ha alimentato sospetti, diffidenze e critiche da più parti.

I tre STATI maggiormente coinvolti (Svezia, Estonia, Finlandia) hanno recentemente deciso di riaprire l'inchiesta.

ESTONIA Ormeggiata nel porto di Tallin

(Foto dell’autore)

Chi scrive ha avuto l’occasione di viaggiare più volte sul traghetto ESTONIA impiegato fin dall’inizio della sua carriera sulla rotta Stoccolma-Tallin, e ricorda di averne decantato ogni volta, sia la modernità che la puntualità e l’efficienza.

In particolare posso affermare di conoscere molto bene il modo di navigare dei Nordici e le acque difficili in cui operano, per cui posso affermare di non aver mai creduto alla versione ufficiale che avrebbe causato quel disastro. Dirò di più: nell’ambiente svedese dei Piloti portuali e Comandanti amici di vecchia data, la teoria dello stacco della celata fu considerata una versione “accomodante” per mettere un velo pietoso su una dinamica da “guerra fredda” che doveva rimanere segreta per ragioni di Stato.

Per comprendere meglio la permanente tensione tra gli Stati sulle sponde del BALTICO, dall’epoca della GUERRA FREDDA, vi segnalo un mio scritto di 10 anni fa in cui racconto la storia dell’ammutinamento di una fregata sovietica (1975).

L’ammutinamento della fregata STOROZHEVOY Ispirò il film ‘Caccia a Ottobre Rosso’ <- vai all'articolo

L’episodio della fregata Sovietica rimase avvolto nel mistero per decenni e venne alla luce dopo la caduta dell’Unione Sovietica ma la Svezia, in particolare, ne fu sempre al corrente perché vi un intenso traffico radio appena la nave militare sovietica mise la prora in direzione della costa svedese.

Nel 1981, un sottomarino sovietico si incagliò sulla costa meridionale della Svezia, a 10 chilometri da una importante base navale svedese. I sovietici affermarono di essere stati costretti a entrare nel territorio, mentre la Svezia, dopo aver rilevato la presenza di uranio-23 all'interno del sottomarino, credeva che il sottomarino li volesse attaccare.

Alla fine, dopo giorni di forte tensione, il sottomarino sovietico ritornò nelle acque internazionali e la Svezia rimase vigile, ma “silenziosa” … per molti mesi successivi.

Nel 1982, molti sottomarini, imbarcazioni specializzate ed elicotteri svedesi andarono a caccia di una di queste imbarcazioni non identificate per un mese intero, solo per arrivare - ogni volta - a mani vuote.

Il 19 ottobre 2014: “Intrigo a Stoccolma, sui fondali della Svezia è caccia a un sottomarino russo. Ma Mosca smentisce”.

2020 - I Paesi della regione hanno ripetutamente denunciato l'intensificarsi delle attività militari russe ai loro confini: nel mese di settembre, la Svezia aveva protestato formalmente con Mosca dopo che due aerei militari russi avevano violato il suo spazio aereo.

L’ombra di una grande superpotenza sull’altra sponda del Baltico, che controlla senza tregua le proprie acque territoriali per contrastare possibili sconfinamenti ed intrusioni straniere nelle proprie acque territoriali ha ormai, come abbiamo appena visto, una sua diffusa letteratura.

La geo-politica internazionale, sulla quale occorre naturalmente vigilare, esige comportamenti di grande prudenza! Come si dice in termini marinareschi, i Paesi piccoli sono costretti ogni volta, ad “abbozzare” per non peggiorare la situazione da cui potrebbero solo rimetterci su molti piani! Questo, in estrema sintesi, è il pensiero dominante della gente del Nord che guarda ad Est con una certa comprensibile ansia.

Il confronto tra NATO - PATTO DI VARSAVIA si gioca su quella striscia di mare che si chiama Baltico.

Da questa presa di coscienza nasce la convinzione popolare svedese e non solo, che il traghetto ESTONIA sia entrata in collisione con un sottomarino di nazionalità sconosciuta, ma non tanto… che avrebbe procurato la falla da cui sarebbe entrato quel flusso d’acqua di mare che la fece sbandare e poi affondare.

Carlo GATTI

Rapallo, 20 Novembre 2021

L'ODISSEA DELLA SAINT LOUIS

L’ODISSEA DELLA ST. LOUIS

13 Maggio 1939

LA NAVE CARICA DI EBREI IN FUGA DALL’EUROPA E’ RESPINTA DA CUBA E DAL NORD AMERICA

17 giugno del 1939

LA NAVE RIENTRA IN EUROPA (ANVERSA)….

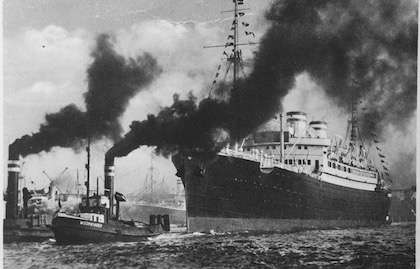

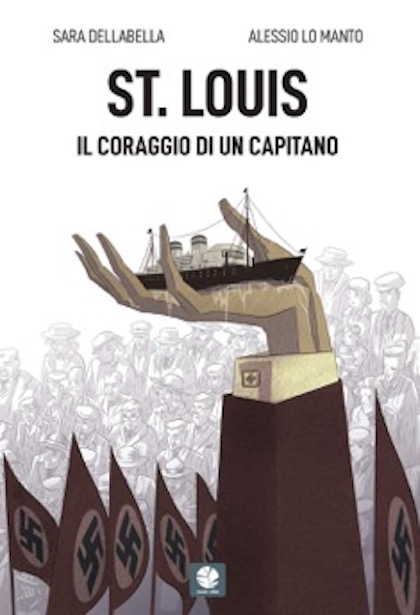

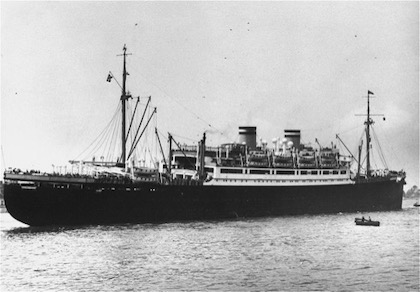

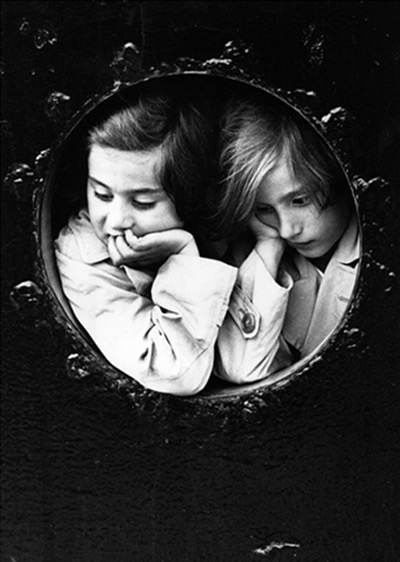

LA SAINT LOUIS IN PARTENZA DA AMBURGO

Abbiamo preso in prestito la copertina di questo libro, perché assolutamente ricca di significati allegorici ed emblematica di una vergognosa pagina storica che merita di essere conosciuta, ricordata, raccontata e tramandata a tutte le generazioni affinché non sia dimenticata.

«Un uccello non ha bisogno di passaporto, né di biglietto, né di visto — e un uomo invece viene messo in galera se non è in possesso di uno solo di questi tre pezzi di carta?» così scrive Joseph Roth nel 1937 nella premessa alla nuova, programmata edizione del breve, appassionato saggio Ebrei erranti, giungendo all’amara conclusione che «i torturatori degli animali vengono puniti mentre quelli degli esseri umani sono insigniti di importanti onorificenze».

QUADRO STORICO

Quando il nazismo sale al potere, la persecuzione dei dissidenti e dei ‘non ariani’ determina un esodo di massa dalla Germania che, in un periodo di grave crisi economica, è guardato con preoccupazione dai governi europei: questi istituiscono dispositivi per controllarlo o contenerlo, stabilendo quote di immigrazione sul modello di quelle già poste in essere dagli Stati Uniti, che in nessun modo e per nessuna ragione è possibile superare. Che donne e uomini appartenenti alla cosiddetta ‘razza ebraica’ cerchino rifugio e protezione per salvare le proprie vite in Francia, Belgio, Svizzera, o altrove, è ininfluente: per l’Alto Commissario per i Profughi dalla Germania nominato dalla Società delle Nazioni nel 1936, per assicurare ai ‘non-ariani’ e agli oppositori del regime nazista la “possibilità di reinsediamento in Europa o oltremare”, il compito è arduo. E anche la Conferenza internazionale di Évian, indetta dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt nel luglio 1938, per una soluzione condivisa al problema dei profughi dalla Germania, si conclude con un nulla di fatto: soltanto la Repubblica Dominicana è disponibile ad alzare la propria quota di immigrati (accoglie infatti circa centomila profughi ebrei) e soltanto la città internazionale di Shangai non ha ancora introdotto il visto di ingresso (e nell’ultimo anno prima della guerra dà asilo ad altri ventimila rifugiati ‘non ariani’ in fuga dalla Germania). Fuggire? Dove? “Iniziare una nuova vita? Quale?” si chiede lo scrittore tedesco Fred Uhlman, esule in Francia, in Storia di un uomo (1960).

L’Olocausto ebbe luogo all’interno del più ampio contesto della Seconda Guerra Mondiale, il più esteso e distruttivo conflitto della Storia. Attraverso la realizzazione di un vasto e moderno Impero nell’Europa Orientale, Adolf Hitler e il regime nazista volevano creare nuovo “spazio vitale” (Lebensraum) per la Germania; un piano che prevedeva l’eliminazione delle popolazioni locali. L’obiettivo nazista di rafforzare la razza superiore tedesca portò alla persecuzione e l'assassinio degli Ebrei e di molti altri.

GERMANIA - Il 15 settembre 1935 vennero promulgate le leggi di Norimberga. Nel corso del 1936 gli ebrei vennero banditi da tutte le professioni: in tal modo, fu loro efficacemente impedito di esercitare una qualche influenza in politica, nella scuola e nell'industria.

ITALIA - 17 novembre 1938 vennero approvate le leggi razziali in Italia. I provvedimenti antisemiti non arrivano come un fulmine a ciel sereno. Da tempo il regime fascista si serve infatti del razzismo sia per sostenere l’espansione coloniale, sia per scaricare le responsabilità dei fallimenti su alcuni capri espiatori.

EUROPA - Il primo settembre 1939.