IL NAUFRAGIO DEL P.FO RAVENNA

IL PIROSCAFO PASSEGGERI RAVENNA viene affondato da un U-BOOT tedesco

Al largo di Capo Mele (Liguria)

PRIMA GUERRA MONDIALE

4 Aprile 1917

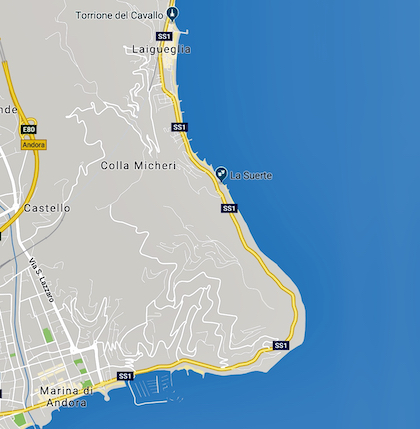

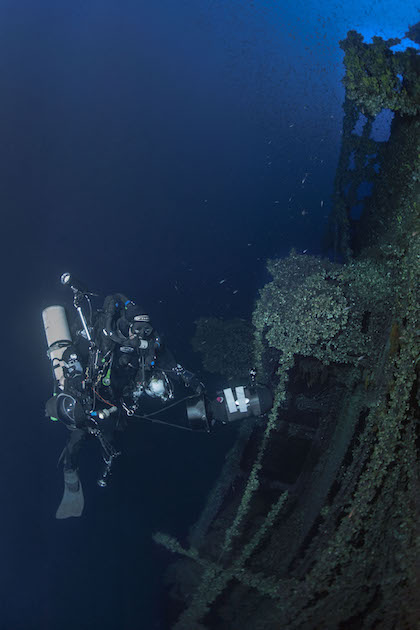

272 persone vennero salvate da diciotto barche di pescatori locali. Le vittime furono soltanto 6. Il relitto del piroscafo RAVENNA giace a quasi 100 metri di profondità tra Laigueglia e Andora. Davanti al santuario di Nostra Signora delle Penne a Capo Mele.

La strada statale SS1 scorre da Laigueglia a Marina di Andora passando per il promontorio di Capo Mele davanti al quale avvenne il naufragio.

Il faro di Capo Mele è situato sull’omonimo promontorio che divide le località di Laigueglia e Andora provincia di Savona (Liguria).

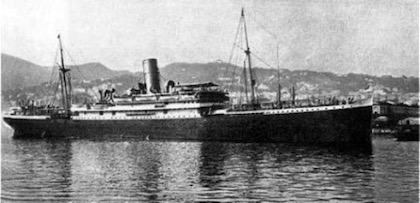

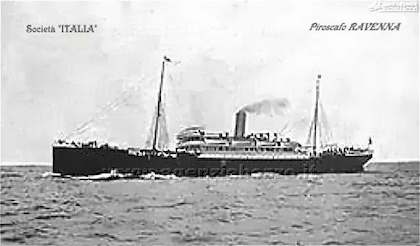

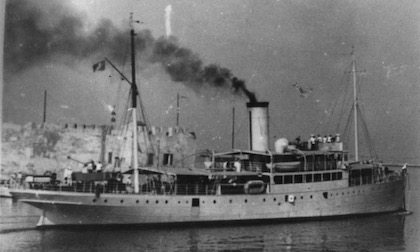

Piroscafo RAVENNA

ALCUNE NOTE STORICHE

La battaglia dell'Atlantico incentrata principalmente sugli attacchi dei sommergibili tedeschi al traffico mercantile alleato fu, durante la Prima guerra mondiale (1914-1918), il confronto più importante e protratto nel tempo tra le Marine inglese e statunitense da un lato e la Marina tedesca dall'altro che contrastava i rifornimenti dagli USA all’Europa sulle rotte più battute.

Nel maggio del 1915, l'U-20 tedesco affondò il transatlantico RMS LUSITANIA. Delle 1.345 vittime, 127 erano civili americani. L'evento fece rivolgere l'opinione pubblica americana contro la Germania e fu uno dei fattori principali dell'entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco degli Alleati durante la prima guerra mondiale.

Il 31 gennaio 1917 la Germania dichiarò che i suoi U-Boot si sarebbero impegnati in una “guerra sottomarina indiscriminata”

Al culmine dell’azione degli U-Boote, nella primavera del 1917, erano state affondate non meno di 800 navi per circa 2 milioni di tonnellate. Nel giugno dello stesso anno le perdite raggiunsero: 3.880.000 tonn.

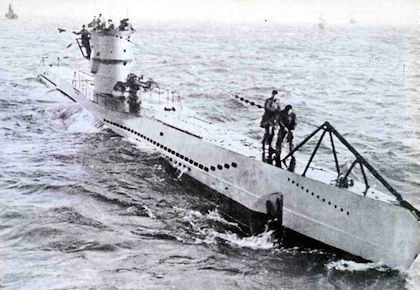

U-Boot è il termine tedesco per indicare genericamente i sommergibili, ed è l'abbreviazione di Unterseeboot, letteralmente "battello sottomarino”. Il termine è utilizzato nelle altre lingue per indicare i battelli sottomarini utilizzati durante la Prima e la Seconda guerra mondiale dalla marina militare tedesca (Kriegsmarine). Talvolta è utilizzata la forma anglicizzata U-Boat.

Il piroscafo RAVENNA non é ricordato dalle comunità locali come “relitto”, ma soltanto con il suo nome: là giace a circa 100 metri di profondità il RAVENNA…

Come se l’atto di vigliaccheria compiuto dal KILLER tedesco non avesse avuto successo, nonostante il piroscafo fosse stato colpito con molta precisione nella fiancata destra da un micidiale siluro e venisse inghiottito dal mare in pochi il 4 aprile 1917. Un affondamento che non divenne una tragedia del mare perché 272 persone vennero salvate da diciotto barche di pescatori locali. Le vittime furono soltanto 6.

Il salvataggio compiuto con grande coraggio e tempismo dagli uomini della costa, sempre attenti con lo sguardo rivolto verso il mare. Questo é il vero ricordo che é rimasto nel cuore di quei pescatori laiguegliesi che a distanza di 102 anni continuano a tramandarselo di padre in figlio.

Dalla Rocca di Gibilterra gli inglesi controllavano il transito di tutte le navi ma la tecnologia degli strumenti navali era ancora agli albori per cui l’entrata in Mediterraneo dell’U-boot tedesco non fu segnalata. Tuttavia da diverse imbarcazioni venne segnalata la presenza di motovelieri di un certo tipo che venivano usati per rifornire i sommergibili avversari. Le Capitanerie alzarono il livello di vigilanza. Anche il presidio militare (Corpo di Guardia di Fanteria) di Capo Mele fu allertato ma … era orma troppo tardi!

Da un ingiallito quotidiano trovato dal giornale AVVENIRE.IT leggiamo l’interessante intervista al Comandante del RAVENNA poco dopo il salvataggio.

Buongiorno Comandante, prima di tutto come sta’? Si è rifocillato?

«Si certo grazie, beh considerando le circostanze direi che c’è andata bene. Siamo a qui a raccontarla dopo tutto…».

Bene iniziamo allora, le farò delle domande piuttosto secche, sa dobbiamo compilare un questionario circa tutte le azioni di sommergibili nemici contro navi mercantili. La sua si chiamava?

«“Ravenna”, piroscafo nazionale “Ravenna”».

Il suo nome Capitano?

«Pasquale Zino».

Porto di partenza?

«Buenos Aires».

Quando siete partiti?

«Esattamente un mese fa, il 4 marzo 1917».

Porto di destinazione? «Genova».

La posizione della nave, data e ora all’avvistamento del sommergibile?

«A circa 2,5 miglia al largo di Capo Mele, oggi 4 aprile 1917 alle ore 09:15 avvistammo un siluro».

Data, ora e posizione della nave quando questa venne affondata e/o abbandonata?

«4 aprile 1917, h.09:30 a 2,5 miglia al largo di Capo Mele Laigueglia».

Mentre le parole del capitano, interrogato poche ore dopo aver abbandonato per ultimo la sua nave, risuonavano nella stanza della Regia Delegazione di Porto di Laigueglia, i passeggeri e l’equipaggio erano all’asciutto. Non grazie alle insufficienti scialuppe di salvataggio ma al soccorso portato da 38 pescatori a bordo di 15 barche di Laigueglia e 3 di Alassio. Uomini con decine d’anni di duro lavoro sulle spalle, con i figli in guerra, che mollarono le reti già calate e remarono con tutta la forza che avevano nelle braccia verso il piroscafo. Le barche lo circondarono come per tenerlo a galla traendo in salvo 189 passeggeri e 83 membri di equipaggio: 272 persone. All’appello ne mancarono 6, perite nello scoppio del siluro lanciato dal sommergibile tedesco U52. I pescatori non riuscirono a caricare subito tutti e fecero più volte la spola tra il molo e il punto dell’affondamento. Tra quelli rimasti in mare, in attesa, un marinaio si aggrappò all’anta di un armadio. Quando tornarono a prenderlo non si separò più da quel pezzo di legno: rientrato a casa dipinse su di esso la scena del salvataggio con una dedica alla Madonna. I “reordi” – così erano detti i pescatori – lavorarono anche al recupero degli oggetti che via via affioravano: vele, remi, bussole, recipienti di latta, casse, fanali a globo di vetro, tele, timoni, secchi, valigie… E alla fine attesero un pezzo di carta. Non una banconota ma un attestato che certificasse la loro azione eroica, da mostrare con orgoglio ai figli scampati al fronte. Il tempo e la burocrazia diventarono nemici imbattibili.

Nel centesimo anniversario, la lettera dal Quirinale al sindaco di Laigueglia Franco Maglione in cui si sottolinea «il partecipe sentimento di vicinanza del Presidente Mattarella per questa dolorosa ed eroica pagina di storia», l’inaugurazione di un memoriale e la consegna di un encomio solenne agli eredi rintracciati dei salvatori (la ricerca da parte del Comune è tuttora in corso), hanno saldato il debito morale dello Stato. Nella tre giorni settembrina dei festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono di Laigueglia (nella classifica dei borghi più belli d’Italia), sono previste altre iniziative in memoria del “Ravenna”. Una nave, non un relitto.

Fonte: Agenzia BOZZO – Camogli

LA STORIA DELLA NAVE RAVENNA - DATI NAVE E TESTIMONIANZA DEL COMANDANTE TEDESCO

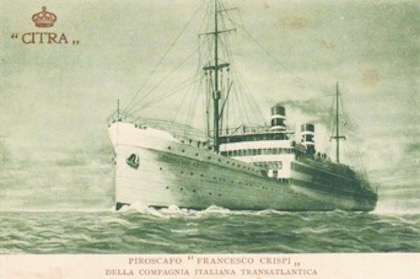

Il piroscafo Ravenna - Dati principali:

Impostato nel 1899 nel cantiere Nicolò Odero di Genova per conto della Compagnia Italia S.A. di Navig a

Varato: 2.3.1901.

Dislocamento: 4.101 tsl e 2.549 tsn.

Lunghezza: mt. 110,69

Larghezza: mt. 13,25.

Un fumaiolo, due alberi.

Una motrice a triplice espansione da 2.500 hp,

Velocità: 12 nodi.

Passeggeri: 42 passeggeri in cabina, 1.250 per emigranti nella stiva.

Equipaggio: 70.

Il 5 giugno 1901 (altre fonti citano il 18) salpò da Genova per il viaggio inaugurale con destinazione Montevideo e Buenos Aires.

Dal gennaio al marzo 1903, noleggiata dalla tedesca Hamburg-Amerikanische Packetfahrt A.G., fece tre viaggi sulla rotta Genova - Napoli - New York.

Il 27 aprile 1903, di ritorno da New York, al largo della costa algerina perdette l'elica e fu rimorchiato a Gibilterra dal piroscafo britannico Calabria.

Nel 1904, ripresi i viaggi in Sud America, incluse gli scali di Rio de Janeiro e Santos.

Il 31 marzo 1906, noleggiato dalla Navigazione Generale Italiana, fece un viaggio Genova - Palermo - New York.

Allo scoppio della guerra italo-turca del 1911 il piroscafo venne requisito:

dal 13 ottobre 1911 al 20 marzo 1912 fu utilizzato come trasporto materiali e truppe tra Napoli e Tripoli.

Il 5 gennaio 1916 venne ancora requisito dal Regio Esercito per il trasporto truppe in Albania.

Il 19 marzo 1916 l'Esercito, per evitare omonimie, diede all'unità il nome di Ravenna I.

Agli inizi del 1917 riprese il servizio civile riprendendo anche il primitivo nome.

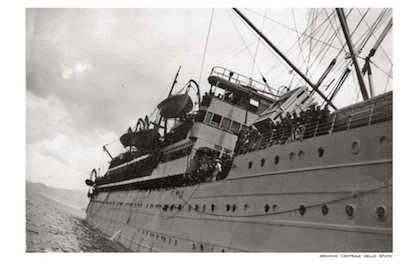

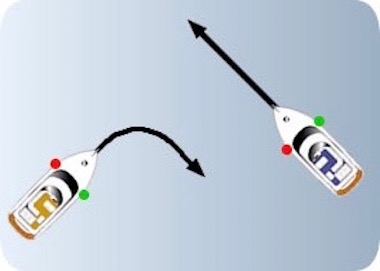

Il 4 aprile 1917 l'unità stava rientrando a Genova da Buenos Aires. Mentre navigava lungo la costa ligure, giunta a due miglia al largo di Capo Mele la vedetta avvistò la sagoma di un sommergibile in direzione dell'Isola Gallinara e diede l'allarme.

Il comandante tentò di cambiare rotta per scansare il siluro. Per poco non vi riuscì ed il piroscafo venne colpito a poppa. L'affondamento fu rapido: le stive poppiere vennero allagate e la nave, non appena prese la posizione verticale, colò a picco alla pos. 44°00’N – 08°28’E ed ora giace a 90 m. di profondità.

Nonostante il rapido evolversi degli eventi si ebbero solo sei vittime, tra cui un membro dell'equipaggio.

Il siluro venne lanciato dal sommergibile tedesco U 52 al comando del cap. Hans Walter.

Una parte dei naufraghi raggiunse la riva nuotando; altri vennero recuperati dai pescatori di Andora e di Albenga.

Al momento dell’affondamento il Ravenna aveva nelle stive un carico di 60.000 quintali di lana greggia argentina, 31.000 quintali di sego, carbone, cavalli e macchine agricole.

Solo nel 1930 iniziarono i lavori per il recupero del carico, a cura dei palombari della Sorima che, con la nave Rostro, usarono mine elettriche per aprire il relitto.

Estratto dal Giornale di Bordo del comandante Hans Walther del

smg. SMU 52.

3 aprile 1917:

Il vento proveniente da sud ovest esclude qualsiasi attività.

Durante il giorno rimaniamo attraccati, di notte sott’acqua.

4 aprile 1917 : Emersi dopo una notte sott’acqua.

4 aprile 1917 : Emersi, fermi, tempo pessimo, proviamo verso mezzogiorno, usiamo il periscopio perché è impossibile l’osservazione diretta dal ponte. Posizione di attacco davanti ad una nave a vapore con rotta verso Est. Attacco, impossibile avvicinarsi, causa cambio rotta della nave di 90°. Nascosti sott’acqua poi riemersi ed ormeggiati.

4 aprile 1917 : Emersi, e ritornati in immersione con rotta verso la costa. Sotto Alassio avvistiamo due piccoli battelli a vapore. A sud-ovest avvistiamo una colonna di fumo, facciamo rotta verso l’avvistamento. Nave a vapore con rotta verso Genova, facciamo fuoco con il siluro N° 1. Il vapore è colpito a babordo ed affonda in 15 minuti. Dal numero delle scialuppe (12) e dall’armamento (un cannone da 12 cm) e secondo la misura visiva ritengo la grandezza di 7000 t.s. Un accertamento più esatto non è possibile in quanto da sud ovest si vede nuovamente fumo all’orizzonte e più navi sono in vista. Facciamo rotta verso di loro. Tutte le navi si avvicinano alla costa: emersi per fare fuoco, veniamo investiti da fuoco nemico proveniente dalla costa.

Capitano Hans Walther

Carlo GATTI

Rapallo, 5 Settembre 2019

COME ABBIAMO TROVATO L’U-BOOT DI CAMOGLI

COME ABBIAMO TROVATO L’U-BOOT DI CAMOGLI

Autore: Eva Bacchetta - Fotografo: Lorenzo Del Veneziano

U455 SUB N 243 - DICEMBRE 2005 . DOVREBBE ESSERE L’U 455, DATO PER DISPERSO IL 6 APRILE 1944 CON TUTTO L’EQUIPAGGIO. PROBABILMENTE URTO’ UNA MINA AMICA, O FORSE FU UN SUO STESSO ORDIGNO A ESPLODERE MENTRE VENIVA LANCIATO IN MARE. L’IPOTESI POTREBBE ESSERE CONFERMATA DAL FATTO CHE LA DEFLAGRAZIONE GLI SQUARCIO’ LA POPPA. LA SCOPERTA AQUISTA UN’ IMPORTANZA ANCORA MAGGIORE SE SI CONSIDERA CHE SI TRATTA DEL PRIMO SOMMERGIBILE TEDESCO RINVENUTO IN MEDITERRANEO. LA TECNICA DELLE IMMERSIONI.

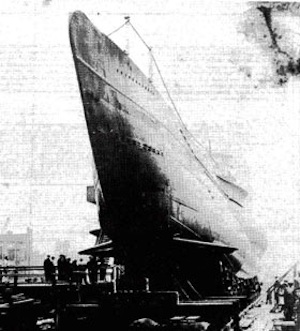

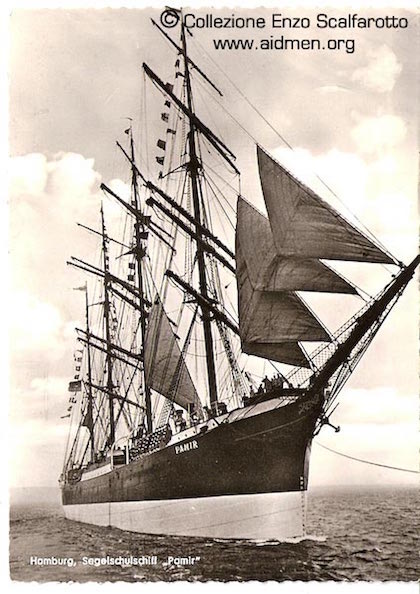

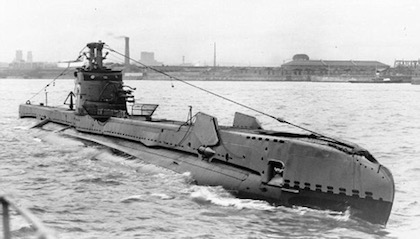

Il varo di un U-Boot

I fantasmi degli uomini che abitano le centinaia di relitti sommersi sepolti nelle profondità marine del golfo di Genova, aleggiano inesorabili sopra la superficie di quel mare che nel corso degli anni ha voluto far rivivere nella storia dei tempi alcune di quelle anime, attraverso la nostra umile testimonianza nel ritrovare e nel descrivere gli scafi affondati nell’oscurità e nel buio di una distesa di acqua diventata, dal momento della perdita, loro segreta tomba di ferro. Da quando abbiamo dedicato parte delle nostre energie al ritrovamento di relitti dimenticati nell’oblio del tempo e solo scritti nella antichità del mare, un particolare battello affondato ha incuriosito le nostre menti ed ha animato la ricerca e sostenuto i nostri sforzi: un sommergibile tedesco dato per disperso nel 1944 nel mare antistante Portofino. Come riferisce Clive Cussler, famoso ricercatore di relitti sperduti, in uno delle sue opere: “Per mettersi alla ricerca di un relitto perduto, non occorre l’appoggio del governo o dell’università, non occorre un camion pieno di costose attrezzature e nemmeno aver ereditato un milione di dollari. Quel che serve davvero sono l’impegno, la perseveranza e l’immaginazione. Ci sono cose fatte dall’uomo che non si possono trovare mai. Alcune non andarono mai perdute, altre sono frutto dell’immaginazione di qualcuno e tutte le altre non si trovano nemmeno nelle vicinanze di dove si suppone siano. La ricerca è la chiave di tutto. Le ricerche possono migliorare la probabilità del successo o farci capire che non ci sono speranze. Se e quando un relitto decide di farsi trovare, vuol dire che si tratta di un puro caso. La verità è che la ricerca per un dilettante, è una noia mortale. Ti ritrovi a ballonzolare fra le onde, a sfinirti di sudore, mentre ti sforzi di vincere il mal di mare osservando la linea sempre retta dello schermo del tuo ecoscandaglio. Eppure, quando sullo schermo compare una immagine oppure quando vedi una traccia diversa e ti rendi conto che hai incontrato una anomalia o qualcosa di simile a quello che stai cercando, l’attesa si fa palpitante. E allora, il sangue, il sudore, le lacrime spese sono dimenticati. Ti senti pervaso da una sensazione di trionfo, che è meglio di qualsiasi vittoria. Quando i sub riemergono e ti dicono che ciò che hai trovato è quello che stavi cercando, allora ancor di più ti senti rincuorato e soddisfatto. C’è sempre il fattore “sorpresa” e quello che trovi potrebbe non essere quello che stavi cercando e per di più non sapevi nemmeno che proprio quello fosse lì! “

U-Boot della Classe VII C in navigazione

La meraviglia ha caratterizzato il mese di agosto di quest’anno a causa del ritrovamento di quello che non credevamo essere proprio li!!!! Un alone di mistero ha da sempre contornato la storia di tale U-BOOT, tanto da farlo diventare una leggenda a cui tutti avvaloravano un filo di verità. Un sommergibile che nei racconti della gente si spostava da un punto all’altro dell’immensa distesa del blu infinito nel Mare di fronte a Genova, tanto da far pensare che l’equipaggio potesse cambiarlo di posto di qua e di la per scappare, avvalorando ancora di più la leggenda e avvicinando la vicenda dell’U-Boot alle storie misteriose di pirati dominatori dei mari e di fantasie straordinarie. Un famoso corallaro narrava di essere sceso sui resti del battello, di averne riconosciuto lo scafo perfettamente integro ad una profondità di circa 80/90 metri davanti a Cala dell’Oro; la sua morte avvenuta alla fine degli anni 90 aveva messo a tacere ogni diceria riguardante questa leggenda lasciando il sommergibile avvolto da una nebbia impossibile da dissipare.

Riccio Melone

Il corallaro nulla aveva lasciato a prova della sua interessante scoperta e quella micidiale arma da guerra del 3 Reich continuava indisturbata la sua missione di segretezza. Negli ultimi anni tante giornate abbiamo perso nello scandagliare i fondali dagli 80 ai 95 metri, da Cala dell’Oro a Punta Chiappa con la speranza di trovare un innalzamento di quel terreno altrimenti aridamente piatto e riportare alla luce la vicenda di quella nave ormai nascosta nelle braccia protettrici di un mare che a volte non lascia adito a nessuna illusione. Grazie alla nostra fama di ricercatori di relitti scomparsi e per la nostra passione per la scoperta e la ricerca del passato,veniamo contattati dal padre di uno dei nostri collaboratori, Andrea, il quale ci informa di una zona in cui frequentemente si reca per pescare. Il fondo è sui 120 mt. e molte volte, dice, chiazze di olio o gasolio arrivano in superficie dalla profondità. Parte della primavera la dedichiamo alla ricerca anche sui volumi che disponiamo. Si dice che alla fine della guerra i tedeschi vistisi perduti buttarono in mare molti armamenti, fra cui carri armati, camion, cannoni mai più ritrovati. Forse una nave riposa li sotto e accantoniamo la ricerca del sottomarino. Partiamo con gli occhi fissi su uno schermo dell’ecoscandaglio la cui immagine non cambia mai, intere distese deserte di pianura ineluttabilmente priva di qualsiasi forma di vita anche extraterrestre.

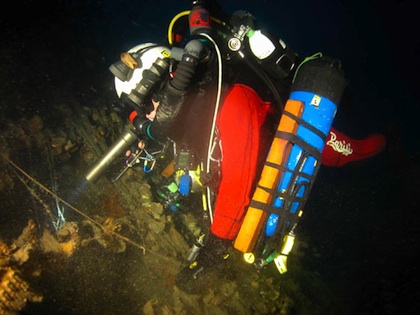

La chiglia dell'U-Boot e Il periscopio dell'U-Boot

Ad un certo punto un segnale non nitido si innalza dal fondale di 120, 115 fino a 75 metri! Non siamo sicuri della conformazione di quel che il trasduttore cosi’ faticosamente ha letto riportando l’immagine sullo schermo, ma decidiamo ugualmente di scendere e perciò programmiamo un tuffo, vista la profondità molto impegnativa ad estate inoltrata. Scendere a quelle quote non è semplice, la prudenza prende il sopravvento sulla curiosità e sull’avventura; non sappiamo cosa ci aspetta la sotto, forse un relitto, ma il segnale poco definito dell’ecoscandaglio non ci fa presagire niente di buono. Il primo agosto si parte alla volta di quel punto misterioso che un po’ ci avvicina per l’enigma al famoso sottomarino. La squadra è composta da Lorenzo Del Veneziano, Massimo Croce e Gianluca Bozzo in assistenza profonda, mentre in assistenza lungo la cima di discesa, Loredana, Roberto, Peter che forniranno le diverse bombole in caso di emergenza. Ad un via di Lorenzo lanciamo il pedagno, composto da un blocco di cemento pesante 50 kg; la cima arancione sfreccia rapidamente nel blu, come un rettile che insegue la sua preda, dopo quarantacinque secondi si ferma bruscamente. Tutto è pronto un ok e giù, verso un ignoto che sarà presto rivelato. Il mare in quel punto è di un blu intenso e sembra voler invitare i subacquei verso un segreto nascosto per tanti anni e mostrane un lato fino ad allora dimenticato e sepolto in una miriade di vita e di movimento. Alla quota di 100 metri Lorenzo, come da programma, lascia i due compagni; purtroppo il pedagno non si è fermato nel punto più alto di quel qualcosa che vive nelle profondità marine e ancora solo l’elemento liquido copre la loro visuale. Dopo circa venti metri Lorenzo arriva sul fondo, incuriosito da una cima tesa verso l’alto la segue, risale in diagonale per alcuni metri: un’ombra minacciosa incombe su di lui, alza lo sguardo e lo vede, enorme, integro, perfetto, come una lama piantata nel cuore di un uomo, sparge tutto il suo sangue sul fondo di un mare che lo ha soppresso per sempre, condannandolo all’oscurità eterna dei tempi.

Torre dell'U-Boot

Lorenzo riconosce distintamente la torretta, di quello che capisce essere un sottomarino, in tutta la sua circonferenza, intatta con i paraspruzzi sporgenti quasi a voler distruggere qualsiasi forma vivente possa avvicinarsi. Parte dello scafo è lanciata verso la lontana superficie come a voler fuggire da quelle sabbie mobili che come un feroce felino lo hanno inghiottito, senza nessuna pietà, nelle sue fauci. Mille stati d’animo si diffondono nel cuore di Lorenzo; timore, rispetto, reverenza al pensiero di uomini che forse giacciono in quella tomba di ferro affondata nel buio e dimenticata dall’umanità intera, ma anche gioia, orgoglio e un senso profondo di vittoria per aver riportato alla vita una vicenda data perduta nel nulla. E’ un sottomarino, forse proprio quello dell’antica leggenda, intatto in tutta la sua linea assottigliata dello scafo, una terribile ed invincibile macchina da guerra che ora giace inerme e sconfitta, dominata, ma nello stesso tempo protetta, da una massa enorme di acqua che non vuole lasciarla andare via. Il tempo programmato termina, Lorenzo si dirige rapidamente verso i suoi due compagni di cui vede distintamente le luci, simili a due occhi amici nella nebbia. Nel Mar Ligure risultano dispersi due sottomarini, mai più ritrovati, artefici di battaglie di una guerra la cui lezione l’uomo non ha mai voluto imparare, ma anche vicende di uomini scomparsi per la loro patria che non hanno potuto avere un degno e meritato ricordo da parte dei loro cari. I due battelli sono L’Usurper, battente bandiera inglese, disperso nell’ ottobre del 1943 nel Golfo di Genova. L’Usurper parti’ da Algeri il 24 settembre diretto alla Spezia; Il 3 ottobre ha ordine di spostarsi nel Golfo di Genova; non rispose al segnale successivo dell’11 ottobre. Con molta probabilità fu affondato dal battello anti sommergile tedesco UJ2208 il 3 di ottobre del 1943, il quale fece rapporto di un attacco ad un sottomarino nel Golfo di Genova proprio in quel giorno. Il secondo battello è l’ U-BOOT tedesco 455, il quale era partito dalla base di Tolone e era alla sua decima missione in Mediterraneo. Ultimo contatto avvenuto fu alla Spezia dove avrebbe dovuto unirsi agli UJ che lo avrebbero scorato fino in Francia, incontro mai avvenuto. Si pensa che il sommergibile sia affondato nell’aprile del 1944 su mina amica. Questa vicenda è ancor più avvolta dal mistero in quanto in quei giorni non ci sono notizie di nessun attacco alleato nel Mar Ligure. L’immersione successiva effettuata con Gabriele Paparo, permette a Lorenzo di scattare alcune fotografie dal cui studio si evince con un buon margine di sicurezza essere un U-BOOT tedesco. Nelle settimane successive abbiamo l’onore di avere presso il nostro Centro Luigi Casati e Jean Jackes Bolanz per organizzare una spedizione finalizzata ad una documentazione foto-video che possa farci capire qualcosa di più sul battello misterioso. Nelle immersioni di esplorazione, sei in tutto, vengono scattate parecchie fotografie e qualche tassello al puzzle viene lentamente aggiunto. Si tratta indubbiamente di un sommergibile tedesco classe VII C, presumibilmente appunto U-455. Lo scafo perfettamente integro per due terzi di nave, si trova piantato nel fondo del mare con la prua rivolta verso l’alto simile ad un animale agonizzate che lotta furiosamente per restare appeso alla sua precaria esistenza. Nella parte prodiera sottilissima nella sua estremità sono nettamente distinguibili i timoni di profondità, rivolti verso l’alto ad avvalorare l’ipotesi che il battello navigasse in immersione e, sentendosi colpito, cerco’ disperatamente di riemergere, ma l’acqua fu più veloce ad inghiottirlo. Sul lato di dritta l’ancora saldamente ferma al proprio posto; su tutto il ponte sono visibili i resti del teak che lo ricoprivano, quasi totalmente annientato dalla forza divoratrice del mare.

Sul ponte dell'U-Boot con Gigi

La visione della torretta è simile ad un incontro con un essere soprannaturale di cui avere timore, qui dove il sommergibile raggiunge la sua massima circonferenza, regna indiscussa e dominante verso quei sudditi che ora sono solo subacquei che osservano in silenzio lo spettacolo e che non ne riconoscono la sovranità. Nella sua parte principale sono chiaramente individuabili l’antenna di superficie o radiogoniometro riposta nel suo vano, il rilevatore ottico completamente mimetizzato dalla miriade di ostriche e microrganismi che hanno camuffato perfettamente anche ogni parte dello scafo, il periscopio il cui occhio artificiale timidamente ricerca un nemico che ora non c’è più e la bussola incastonata nella consolle. Il portellone principale appare aperto e lascia lo scenario ad un tunnel totalmente privo di luce e di vita. Lorenzo e Gigi, dedicano parte di una immersione alla pulizia dell’ingresso per valutare la possibilità di entrare all’interno dello scafo. E’ Gigi il prode avventuriero che, sentendosi nel suo Habitat, tenta l’ingresso nello stretto tunnel, ma dopo pochi attimi Lorenzo lo vede tornare indietro; tutto è sigillato e chiuso, ogni segreto del battello rimarrà per sempre custodito all’interno delle sue profonde viscere. Sulla torretta si possono vedere i paraspruzzi e la ringhiera; nella parte di poppa lo scafo è visibile ancora per circa una quindicina di metri. Sul fondo sono riconoscibili i resti della parte poppiera, tutto è disordine e distruzione, avvolto nel buio e nella profondità il fiero battello pare vergognarsi della sua triste fine; parte dello scafo si rialza in una sorte di richiesta di aiuto che non arrivò mai. Sul fondo sono sparse la poppa con individuabile un’elica e i resti distrutti forse di un siluro. La visione d’insieme data dalla posizione del battello è suggestiva ed emozionante, la buona visibilità presa quasi in tutte le discese ha permesso di ammirarne la maestosità e la fierezza dello scafo che sembra ancora voler svolgere il suo dovere. Lo scafo è affusolato e sottile, sul ponte si può vedere l’argano per l’ancora e il portello per l’evacuazione di emergenza.

Il sub Lorenzo del Veneziano con il suo amico Gigi intorno allo scafo.

Sulla parte prodiera e sulla estremità della torre sono presenti i resti dell’antenna che giacciono inoffensivi come due moncherini simbolo di una lotta mai vinta. Pensare che li hanno camminato uomini durante una guerra devastatrice da un senso di doveroso rispetto e fa apparire il tutto avvolto da un segreto che non può essere rivelato. Il glorioso sommergibile che tanto si era mimetizzato ha forse trovato oggi la sua pace e il riposo eterno; non possiamo esprimere nessun giudizio sull’andamento e sulle conclusioni di una guerra che ha portato da entrambe le parti perdite umane devastanti, ma possiamo renderci testimoni di un rinvenimento di grande interesse per chiudere un paragrafo dello studio del passato che era rimasto insoluto. Il sommergibile tedesco dato per disperso dalla Kriegsmarine nel Mar Ligure, pare essere proprio li. La classe del battello perduto era un VII C e più precisamente l’U-455, quello che giace in fondo al nostro Mare genovese appartiene è quella classe; ora il suo silenzio è stato rotto dalla soddisfazione di aver ridonato la memoria a chi era stato ormai abbandonato per sempre e per una scoperta subacquea di notevole valore.

I BATTELLI DI TIPO VII

Dietro la nascita , lo sviluppo e la sconfitta dell’arma subacquea tedesca si cela Karl Donitz. Fu lui infatti che ne sviluppò e migliorò i progetti. I classe VII furono quelli che lui volle per combattere la guerra, i loro successi furono il diretto risultato delle sue tattiche e la sconfitta analogamente fu dovuta ai suoi errori. Donitz dedico’ alla Marina tutta la sua esistenza; allo scoppio delle ostilità divenne “Konteradmiral“ e gli venne attribuito il titolo di Comandante in Capo degli U-Boot, fino ad arrivare a Comandante in Capo della Kriegsmarine e , sul finire della guerra, successore di Hitler a Capo del governo. La produzione su larga scala era dovuta al fatto che Donitz aveva chiaro in mente la necessità di svolgere una guerra di tonnellaggio; compito della Marina Tedesca era quello di interrompere le linee di comunicazioni da cui l’Inghilterra dipendeva attraverso l’attacco dell’unica arma disponibile a dispetto della netta superiorità di superficie dell’avversario. Da qui la famosa tattica dei “branchi di lupi“ che effettuavano serie di attacchi in forze allo scopo di abbattere più forze mercantili nemiche possibili. I tipo VII erano battelli a scafo singolo, lo scafo resistente a tenuta stagna svolgeva anche la funzione di scafo esterno. Attorno allo scafo resistente, a prua e a poppa, veniva realizzato un rivestimento leggero e permeabile che serviva per scopi idrodinamici e forniva gli spazi necessari per ospitare le casse di zavorra. Nel tipo “C" venne inserita un’ ulteriore cassa per incrementare la riserva di spinta positiva. Inoltre due strutture laterali, controcarene esterne, lunghe ed affusolate, contenevano altre casse zavorra e depositi per il carburante. Lo spazio fra lo scafo resistente ed i rivestimenti esterni era in gran parte bagnato, ma alcuni spazi erano a tenuta stagna o nei quali l’ingresso e l’uscita dell’acqua erano voluti e controllati per bilanciare il battello o per portarlo nell’assetto desiderato. Esternamente la struttura dell’estrema parte prodiera era a libera circolazione d’acqua ed in essa si trovavano gli sgusci per la fuoriuscita dei siluri, i servomeccanismi per i portelli esterni dei tubi lancia siluri e l’argano dell’ancora, oltre le casse di zavorra. L’ancora veniva ritratta sul lato di tribordo, all’altezza dell’estremità anteriore dei tubi lanciasiluri; i cui portelli aprivano verso l’interno e una volta richiusi combaciavano perfettamente con le linee della murata. I timoni orizzontali comparivano su ciascun lato del rivestimento prodiero. Sopra i timoni, vi erano le aperture per il sistema di sensori idrofonici. Subito sopra trovavano posto due diaframmi circolari del sistema telefonico subacqueo, mentre altri due erano una cinquantina di centimetri verso poppavia.

La coperta che fungeva da naturale proseguo del rivestimento dell’estrema prua che raggiungeva il centro nave, detto anche “vela”, era ricoperta completamente da un pagliolato in assi di legno. Le murate erano caratterizzate da una lunga fila di aperture piuttosto ampie per favorire l’ingresso e il deflusso dell’acqua. Per lo stesso scopo era stata prevista la lunga e sottile fessura fra il rivestimento della coperta e le controcarene esterne. Parecchie sezioni del pagliolato erano incardinate a portello o completamente mobili per permettere l’accesso ai boccaporti sottostanti che venivano sfruttati per immagazzinare vari materiali ed equipaggiamenti, tra i quali i siluri.

La plancia della falsatorre (la parte esterna della torretta) era pieno di supporti e vari equipaggiamenti; lì alloggiavano la custodia cilindrica del periscopio di ricerca e subito dopo quella di attacco, l’ottica per l’attacco in superficie, il supporto del faro di segnalazione e uno sguscio per il ricovero dell’antenna del radiogogniometro. Su entrambi i lati erano posizionate le luci di via in appositi recessi. Il condotto di aspirazione dei diesel si trovava sotto il rivestimento di coperta poppiero e risaliva fino sotto l’armamento dell’antiaerea posta sulla falsatorre. Le aperture attraverso cui l’aria entrava erano ricavate sulle fiancate della stessa, la bussola era situata sulla parte anteriore della vela. Inoltre la parte anteriore della plancia era dotata di un bordo paraspruzzi. Spostandosi verso poppa, come nel caso del rivestimento di prua, anche qui troviamo una struttura d’acciaio ricoperta con un pagliolato in legno; proseguendo si nota il boccaporto stagno delle cucine, il portello dello scivolo siluri poppieri, e la sezione mobile sotto la quale vi era il tubo lanciasiluri posteriore, inoltre, come a prua, tre paia di bitte rettraibili. Nell’estrema zona poppiera trovavano collocazione i supporti delle eliche, la seconda coppia di timoni orizzontali e quelli direzionali. Infine vi era una grande cassa zavorra poppiera sistemata all’interno del rivestimento che circondava il tubo lanciasiluri. Lo scafo resistente era una struttura a sezione circolare del diametro di 4,7 metri, lo spessore variava dai 16 ai 18,5 mm a centro nave, in corrispondenza della camera di manovra.

Un ponte divideva gli spazi interni dello scafo in due livelli, quello principale in cui viveva ed operava l’equipaggio ed il doppio fondo dedicato principalmente a serbatoi e depositi. Da prora a poppa si trovavano i seguenti compartimenti:

Camera di lancio prodiera: La parte anteriore dello scafo era interamente dedicata ai tubi lanciasiluri, alle sistemazioni per il loro funzionamento e a quelle per la movimentazione e lo stivaggio dei siluri. Qui trovavano posto dai quattro ai sei siluri più armi di riserva e relativi equipaggiamenti. La camera di lancio ospitava a volte parte delle cuccette per l’equipaggio, sei per lato, subordinate comunque alle esigenze funzionali dell’armamento. Sotto il deposito siluri vi era una paratia curva al di sotto della quale si trovava la cassa d’assetto di prora e le due casse di compensazione per controbilanciare la diminuzione del peso determinata dal lancio dei siluri.

Alloggi prodieri equipaggio: Divisi dal vano precedente da un boccaporto, questo compartimento era più spazioso del precedente, anche perché gli occupanti erano generalmente dei graduati. Vi era una toilette con doccia, degli armadietti e quattro cuccette per i sottoufficiali con tre piccoli scaffali per gli oggetti personali. E un tavolo dove consumare i pasti. Un'altra leggera paratia con un portello divideva questo compartimento con quello successivo dedicato agli ufficiali. Il locale era composto da due cuccette per lato, un tavolo e quattro guardaroba relativamente ampi. L’ufficiale in comando aveva una propria cabina a poppavia a sinistra. A poppavia dell’alloggio del comandante si trovava la camera di manovra, mentre di fronte ad essa i locali dedicati ai sensori acustici e agli apparati radio. L’area sotto il ponte di questa sezione veniva occupata dal compartimento accumulatori prodiero, a poppa del quale vi era un deposito munizioni per il pezzo d’artiglieria e le mitragliere sistemate in coperta. Sui entrambi i lati vie erano collocati delle estensioni del serbatoio carburante anteriore collegate attraverso le paratie stagne.

Camera di manovra: Durante l’immersione il comando e controllo della nave veniva esercitato dalla camera di manovra. In questo locale perciò si trovavno tutti i sistemi di governo e le valvole per l’allagamento delle casse. Al centro la stanza era dominata dalle colonne dei due periscopi, uno di ricerca e subito dietro quello di attacco. La timoneria principale si trovava all’estremità anteriore del compartimento. Nel doppio fondo trovavano la loro collocazione casse e serbatoi.

Torre: Tra i due periscopi vi era un boccaporto stagno con una scala a pioli dalla quale si accedeva alla torretta. La torretta era estremamente angusta, sporgeva dallo scafo per poco più di due metri e conteneva tutti gli equipaggiamenti necessari al lancio dei siluri. Sul cielo di questo piccolo compartimento un portello stagno permetteva l’uscita sulla plancetta della falsatorre.

Alloggiamenti poppieri e cucine: Attraverso un portello stagno si accedeva agli alloggi sottoufficiali poppieri, quattro per lato, con relativi armadietti. Nella parte posteriore era situata una cucina dotata di lavello, fornelli elettrici e due cambuse.

Sala Macchine: Era occupata interamente dai due grandi motori diesel per la propulsione in superficie e relativi accessori.

Sala motori elettrici e camera di lancio poppiera: diviso da una paratia era ubicato il locale contenente i due motori elettrici per la propulsione in immersione. Vi erano due grossi compressori per l’aria e dietro il tubo lanciasiluri poppiero con il serbatoio di aria compressa ad esso associato. Sotto il ponte era collocato il siluro di riserva e dietro, la cassa di compensazione, mentre la cassa di assetto poppiera era a poppavia del deposito di ricarica.

U 455 nel dettaglio. Possiamo affermare con un buon margine di sicurezza che il battello da noi ritrovato sia U 455, anche se nessun potrà mai averne l’assoluta certezza in quanto lo scafo è ineluttabilmente sigillato e nulla manifesta al di fuori di esso, tranne essere l’emblema di morte e alienazione dell’umanità intera. I primi battelli della classe VII, come il sottomarino in questione, sei per la precisione furono commissionati nel 1934. Furono i primi di oltre settecento esemplari. Nel corso della storia del loro sviluppo, che si spinge fino al 1944, i battelli di tipo VII furono realizzati in sei diverse versioni. L’U455, battello tipo VII C, fu costruito dal Cantiere Deutsche Werke AG, Kiel Gaaden; ordinato il 16 gennaio del 1940 e varato il 21 Giugno del 1941. Iniziò il suo dovere di macchina da guerra nell’agosto del 1941 sotto la 5 flottiglia a Kiel come nave scuola, li si fermò fino al dicembre dello stesso anno. Nel gennaio del 1942 fino al febbraio del 1944 venne trasferito alla 7 flottiglia a ST Nazaire e dal marzo del 1944 fino al giorno della sua scomparsa aprile 1944 operava presso la base di Tolone nella 29 flottiglia. Due uomini comandarono il fiero battelo dal 21 agosto 1941 fino al 22 novembre del 1942 Hl Hans-Heinrich Giessler e dal 22 novembre del 1942 fino al 6 aprile del 1944 KL Hans Martin Scheibe.

Il comandante Giessler

MISSIONI DEL U-455

15.01.1942- 28.02.1942

Primo viaggio-missione attiva. U455 parte da Kiel sotto il comando di Hans-Heinrich Giessler e arriva a Bergen dopo sei settimane.

21.03.1942-30.03.1942 Secondo viaggio-missione attiva. U455 parte da Bergen sotto il comando di Hans-Heinrich Giessler e dopo solo una settimana arriva a St. Nazaire.

16.04.1942-10.06.1942 Terzo viaggio-missione attiva. U455 parte da St. Nazaire sotto il comando di Hans-Heinrich Giessler e torna a St. Nazaire dopo otto settimane di missione. Durante questo incarico colpisce due unità che navigavano in convoglio scortate dal ON89 e dal SL111 Il 3 maggio 1942 affonda la nave inglese BRITISH WORKMAN, mentre l’11 giugno la nave inglese GEO H JONES.

22.08.1942-28.10.1942 Quarto viaggio-missione attiva. U455 parte da St. Nazaire sotto il comando di Hans-Heinrich Giessler e torna a St. Nazaire dopo nove settimane e mezza di missione.

24.11.1942-24.01.1943 Quinto viaggio-missione attiva. U455 parte da St. Nazaire sotto il comando di Hans-Martin Scheibe e ritorna a St. Nazaire dopo oltre otto settimane di missione.

23.03.1943-23.04.1943 Sesto viaggio-missione attiva. U 455 parte da St. Nazaire sotto il comando di Hans-Martin Scheibe e torna a St.Nazaire dopo quattro settimane di missione. Durante questo viaggio colloca delle mine che provocarono l’affondamento dell’unità francese ROUENNAIS il 25 aprile del 1943

30.05.1943-31.07.1943 Settima missione attiva. U455 parte da S. Nazaire sotto il comando di Hans-Martin Scheibe e vi ritorna dopo meno di nove settimane. Durante questo mandato il 2 giugno viene attaccato da un aereo nemico ( RAF 248 squadra ) e subisce lievi danni; viene nuovamente attaccato il 19 giugno da un aereo (USAAF 2 squadra), anche in quest’occasione esce illeso dallo scontro grazie alla nave appoggio che lo ha prontamente difeso senza però abbattere il mezzo.

20.09.1943-11.11.1943 Ottavo viaggio- missione attiva U455 parte da St. Nazaire sotto il comando di Hans-Martin Scheibe e arriva a Lorient dopo sette settimane e mezzo di missione.

06.01.1944-03.02.1944 Nono viaggio- missione attiva U455 parte da Lorient sotto il comando di Hans-Martin Scheibe e arriva a Tolone dopo quattro settimane.

22.02.1944-06.04.1944 Decimo viaggio-missione attiva U455 parte da Tolone sotto il comando di Hans-Martin Scheibe e viene dato per disperso il 6 aprile 1944. Nessun superstite.

L’IMMERSIONE VISTA DA LORENZO DEL VENEZIANO

La discesa sul sommergibile è sicuramente da considerarsi tra le più impegnative che io abbia pianificato nel Mediterraneo. Le difficoltà sono molteplici, profondità e corrente , sono le più importanti oltre alla luminosità che a quelle quote nel Mar Ligure è notevolmente ridotta. Per scendere ho utilizzato un rebreather a circuito chiuso elettronico automiscelante, BUDDY INSPIRATION, con diluente 8% di ossigeno e 70% di Elio, pressione parziale dell’ossigeno costante a 1.3, che ritengo mi abbia dato un buon margine di sicurezza rispetto al convenzionale circuito aperto. Vantaggi a livello decompressivo e la tranquillità di avere una scorta di gas notevole. A profondità cosi’ elevate il manometro di un sistema a circuito aperto scende molto rapidamente comportando comunque nel subacqueo un minimo stress dovuto alla gestione della scorta di gas. In ogni caso per affrontare una eventuale emergenza nel caso di guasto della macchina avevo con me un 12 litri di trimix 12% di Ossigeno e 50% di Elio, un 10 litri di Ean 36 e un 7 litri di Ossigeno puro, oltre varie bombole che avevo precedentemente posizionato sulla cima di discesa. Ho effettuato nove immersioni tutte con BUDDY INSPIRATION, massima profondità raggiunta 120 metri, profondità media delle immersioni 105 metri; i tempi di fondo compresi fra 18 e 20 minuti, mi hanno comportato un RUN TIME compreso fra i 90 e i 110 minuti. Il programma decompressivo da me utilizzato è stato RGMB. La visibilità incontrata è stata sempre discreta anche se in alcuni casi la corrente, a volte anche sul fondo, ci ha costretto a limitare la nostra ricerca esclusivamente sullo scafo del relitto. Abbiamo esplorato intorno allo carena per un raggio di circa dieci metri trovando pezzi di lamiera contorti ed non identificabili. Ho effettuato un numero discreto di fotografie con scafandro ed illuminatori Foto Leone che spero possano avere dato l’idea dello stato di conservazione del sommergibile, oltre un video con camera digitale e scafandro autocostruito . Un ringraziamento particolare a Luigi Casati, Jean Jackes Bolanz, Gianluca Bozzo, Massimo Croce, dott. Guido Parodi, Loredana De Sole, Massimo Mazzitelli, Roberto Liguori, Gabriele Paparo, Luca Pozzi Sponsor: Giòsub - Dive System - Foto Leone

Webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 19 febbraio 2013

CAMOGLI 1916: TRAGEDIA IN SPIAGGIA

CAMOGLI 1916: TRAGEDIA IN SPIAGGIA

In quell’inverno del 1916, le “buriane” erano una dietro l’altra. La nostra costa era flagellata dai cavalloni impetuosi, generati da un libeccio che pareva non avesse termine.

Erano passate da poco le 17 di quel 12 dicembre, quando un brigantino a palo, l’Astrea, proveniente da Marsiglia, stava dirigendo su Genova per due motivi: perché era il suo porto di destinazione e perché aveva bisogno di “ridosso” da quel mare implacabile. Fu inutile: il porto di Genova era sbarrato poiché in quegli anni della Prima Guerra Mondiale, si bloccavano gli accessi ai porti dopo il tramonto!

In quest'immagine dell'archivio Ferrari, si vedono gli scogli della "Pianora delle Chiappe" che sono oggigiorno nella spiaggia

Il Comandante Edoardo Mennea di Sorrento, decide allora di mettere la prua verso Portofino, nella speranza che quel promontorio possa offrire un po’ di riparo al libeccio. Mentre il veliero si trova all’altezza di Camogli, verso le 22, la tempesta si fa più spietata e il Comandante decide di spiaggiare nella nostra costa, nell’intento di salvare la nave e l’equipaggio. Un marinaio inizia a suonare il corno da nebbia, usato a quel tempo anche per le situazioni di pericolo, così da allertare gli abitanti di Camogli in quella tragica sera. E difatti, poco dopo, la spiaggia vicino alla chiesa vede brulicare molti camogliesi che cercano di offrire assistenza a quello sfortunato brigantino.

Tramite funi vengono salvate sei persone, ma quattro, incluso il Comandante Mennea non ce la fanno. Poco dopo, verso mezzanotte, il veliero si sconquassa definitivamente sugli scogli denominati “Pianora delle Chiappe”, cioè proprio sotto la nostra Basilica e che oggigiorno sono pressoché assorbiti dalla spiaggia.

Una panoramica dal Castel Dragone con - a sinistra - i resti dell'ASTREA

L’Astrea, di 807 tonn.di stazza, lungo 57 metri, era stato costruito nel 1890 nei cantieri di Loano, a quel tempo molto famosi e usati anche da vari armatori camogliesi. Si chiamava originalmente Pietro Accame ed era proprietà di quella celebre famiglia di armatori di Pietra Ligure – gli Accame - che poi si radicarono anche a Loano e Genova. Nel 1886 cambiò il nome in Astrea appunto, dopo essere stata acquisita da un armatore di Meta di Sorrento.

La targa commemorativa sul ceppo dell'ancora dell'ASTREA

Altra veduta dei reperti dell'ASTREA

La bigotta dell'ASTREA - dono di Ido Battistone - conservata al Civico Museo Marinaro

"Gio Bono Ferrari" di Camogli

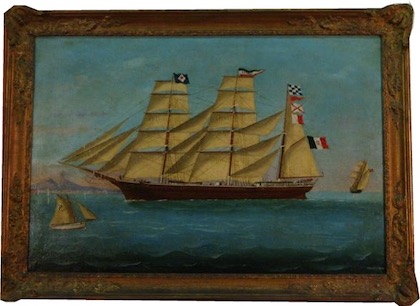

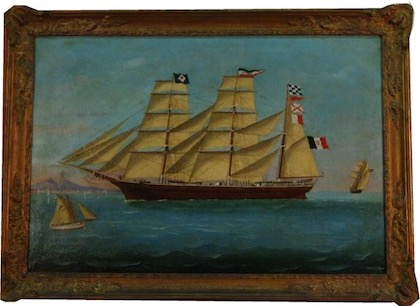

Dipinto raffigurante l'ASTREA in arrivo a Napoli. Opera (venduta) attribuita a De Simone.

(gentile concessione Antichità Bruzzone - Genova)

A Camogli, oggi rimangono ancora i resti di quella tragedia. Sulla terrazza verso mare del Castel Dragone, si trovano pezzi d’ancora dell’Astrea. Al nostro Civico Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari” si trova una bigotta, cioè una specie di puleggia senza scorrimenti, che serviva a collegare più “manovre dormienti” insieme, cioè assicurava quei cavi che tenevano ben salda l’alberatura del veliero. Quella bigotta è un dono di Ido Battistone, l’indimenticato leader del famoso sciabecco camogliese “Ō Dragōn”.

Bruno Malatesta 8/2014 (foto dell'autore)

Bibliografia: "Il romanzo della vela" di Tomaso Gropallo - Ed. Mursia;

"Quaderni Nr. 5&6 del Civico Museo Marinaro G.B. Ferrari" - Nuova Editrice Genovese.=

Rapallo, 2 Settembre 2019

Ricordando la HAVEN vent'anni dopo....

Ricordando la HAVEN

vent’anni dopo...

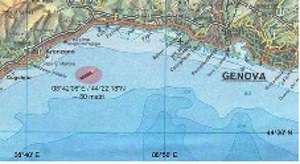

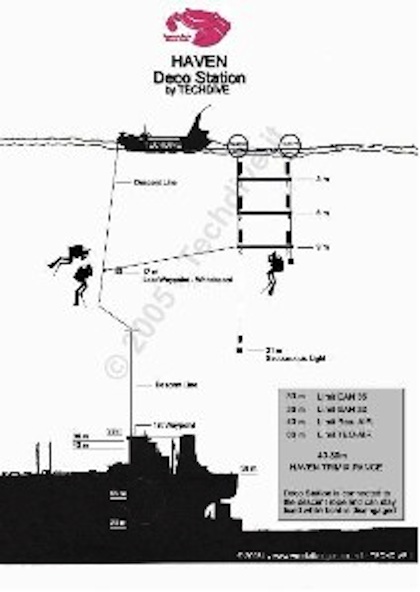

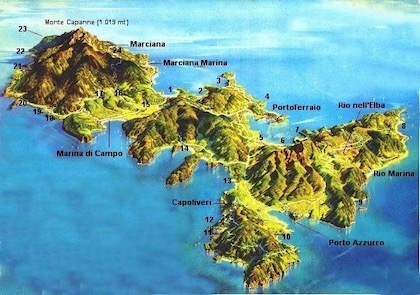

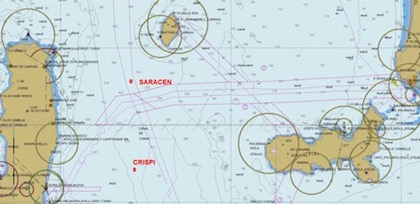

Il relitto é indicato nella parte sinistra della cartina

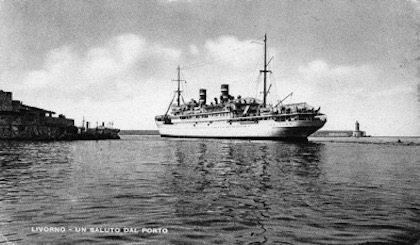

Due rapallesi, Pino Sorio (Ufficiale di Macchina) e Livio Alessandri (Ufficiale di Coperta) navigarono sulla Amoco Mildford Haven in seguito ribatezzata HAVEN.

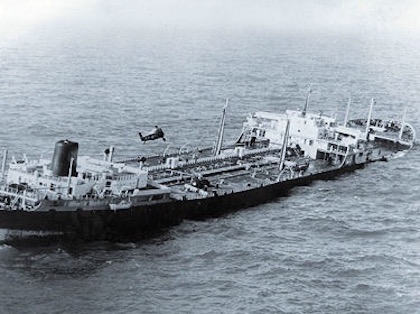

10 Aprile 1991 - L’attenzione e lo sgomento di tutti erano ancora rivolti alla collisione avvenuta nella notte tra la MOBY PRINCE in uscita dal porto di Livorno e la petroliera AGIP ABRUZZO ancorata in rada. Le notizie grandinavano ancora gracchianti, confuse, controverse su tutte le frequenze portuali e soltanto le parole: “Bettolina”, “Agip Abruzzo”, “Moby Prince”, “Nebbia”, filtravano anonime, limpide, inesorabili e sufficienti a definire un quadro che ormai aveva preso corpo in tutta la sua drammaticità. Nello scalo labronico si contavano ancora i 140 morti e ognuno cercava disperatamente la spiegazione che ancora oggi, a distanza di vent’anni, nessuno é riuscito a dare. “..ma le disgrazie non giungono mai sole..” recita un vecchio adagio! E qualche volta pare proprio che la biblica Apocalisse si materializzi in alcune “prove pratiche” per testare le già flebili forze di noi umani.

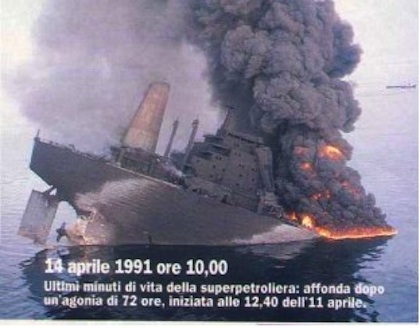

11 Aprile 1991 - Nella tarda mattinata, dalla vicina Arenzano giungeva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un’altra immane sciagura del mare. In quella tranquilla rada rivierasca, ad appena 90 miglia di distanza da Livorno, si aprì improvvisamente un secondo girone infernale. Sulla superpetroliera HAVEN, ancorata ad 1,5 miglio dalla spiaggia, scoppiò un spaventoso incendio seguito da ripetute esplosioni che spararono la coperta del castello di prora distaccandola di netto dal resto dello scafo. In breve tempo e per ogni cisterna, s’innescò una catena di deflagrazioni che divamparono e trasformarono la nave in un immenso rogo. La tragedia ebbe un lungo epilogo che possiamo così sintetizzare: 5 marittimi su 36 d’equipaggio perdettero la vita. La superpetroliera Haven di 335 metri di lunghezza, con una capacità di carico di 230.000 tonn. colò a picco. La liguria subì Il più grave disastro ecologico mai avvenuto in Mediterraneo e forse nel mondo. Ma come andarono veramente le cose? Erano le 12.40 quando il Pilota Giancarlo Cerruti, di guardia al Porto Petroli di Multedo, udì il segnale di soccorso “mayday-mayday” lanciato dalla Haven e si precipitò con la pilotina verso la calma rada di Arenzano. Il viaggio durò 20 interminabili minuti e il contatto radio tra Comandante e Pilota fu intenso e drammatico. I soccorsi furono allertati immediatamente e si udirono frasi spezzettate del tipo: “lance di salvataggio, immediata evacuazione, salvataggio con gli elicotteri ed altre concitate richieste” . Appena la pilotina giunse sotto la poppa della nave, una terrificante esplosione scosse la petroliera a centro nave. Erano le 13.00. Pezzi di lamiera infuocata volarono in tutte le direzioni risparmiando fortunosamente l’imbarcazione dei piloti. In quell’istante la voce del Comandante s’interruppe. Il Pilota capì che la morte lo aveva falciato sul Ponte di Comando mentre ancora dava ordini al suo equipaggio e chiedeva aiuto per la sua nave in grave pericolo. A terra la gente ebbe un sussulto d’incredulità quando vide un fungo “atomico” ergersi in volute di fumo nero che rotolavano gonfiandosi lentamente verso il cielo limpido, primaverile. Tutto accadde con diabolica rabbia sopra quel lungo scafo nero che reagiva ad ogni esplosione con lugubri boati e lingue di fuoco che squarciavano l’aria come saette, la colonna di fumo nero era alta ormai più di 300 metri. Da subito la nave apparve così martoriata da rendere vana qualsiasi strategia di recupero. La conferma si ebbe quando il mio amico Silvan, che si trovava a bordo di un rimorchiatore in avvicinamento, mi disse d’aver visto la prora inarcarsi e poi spezzarsi. Una parte dell’equipaggio della HAVEN riuscì a tuffarsi in mare a pochi metri dalla pilotina di Cerruti che li raccolse, insieme al suo timoniere Parodi. Furono salvati 18 naufraghi. Il valoroso pilota dichiarò: “non fu facile sottrarre alle fiamme quei corpi che a stento respiravano ed erano ricoperti di viscido crude-oil. Riuscimmo a salvarli con la forza della disperazione”. Ne morirono cinque, alcuni sotto i suoi occhi mentre l’imbarcazione si allontanava, quasi affondando per il sovraccarico. Gli altri superstiti rimasti intrappolati in quei roghi di fiamme furono salvati dai rimorchiatori e dagli ormeggiatori in un secondo momento e con molta fortuna. Giancarlo Cerruti, insieme agli altri eroi di quella triste giornata, ricevettero numerose benemerenze e attestati di stima per la freddezza, il coraggio e spirito di solidarietà dimostrati in quella terribile circostanza. L’entità di quel rogo immenso fu tale da rendere vano ogni sforzo per soffocarlo. Non restò che contenere l’espansione del crude-oil per evitare quel disastro ecologico di cui nessuno, purtroppo, vantava esperienze e strategie di contrasto sicure. Tutta l’attenzione si concentrò quindi nel predisporre misure antinquinamento stendendo infiniti chilometri di “panne” a protezione del litorale usando tutti i mezzi disponibili per il ricupero del prodotto che ancora galleggiava in superficie avendo resistito al fuoco. L’agonia durò tre giorni e nessuno, dall’Ammiraglio Alati all’ultimo marinaio dei rimorchiatori, ormeggiatori e di quel fantastico Corpo dei Vigili del Fuoco, si riposò un solo attimo. Il problema che si pose alle Autorità e alla cittadinanza non era di facile soluzione e forse, ancora oggi, vale la pena di ricordare qualche particolare. Il tempo stava cambiando. Una brezza fresca da scirocco (SE) increspò il mare. Il 12 aprile fu deciso di tentare l’aggancio della poppa della HAVEN per trainarla verso la costa con lo scopo di gestire al meglio lo spegnimento e le operazioni antinquinamento. La nave era ridotta ormai ad un relitto. Il rimorchiatore Istria, con il supporto manuale della motobarca VVFF, imbrigliò con un cavo d’acciaio l’asse del timone della petroliera allungandolo con uno spezzone di cavo che passò all’Olanda, un rimorchiatore di notevole potenza. Durante l’operazione d’aggancio, la nave emanava un tale calore che i marinai e i pompieri rischiarono l’asfissia, lo svenimento e quindi la vita stessa. Verso sera iniziò il traino verso Arenzano con grosse difficoltà. Il vento era girato a libeccio (SW) rinforzando e minacciando di spiaggiare chilometri di “panne antinquinamento” (barriere verticali, galleggianti e semisommerse). Se ne perdettero molte, mentre altre furono rimorchiate in porto e furono salvate. Il comandante dell’Olanda F.Capato dichiarò: “il convoglio procedeva come una “mosca sul catrame fresco” e il relitto dava chiari segni di collasso, l’inclinamento andava via-via accentuandosi… anche l’immersione era visibilmente in aumento…ancora fuoco e fiamme e si udivano scricchiolii dovuti allo sforzo del traino ed all’azione del mare sempre più mosso, con un’onda di ritorno che ne aumentava l’altezza”. Tutti gli occhi erano puntati sul relitto cercando di coglierne ogni segnale anticipatore della fine.

Nella nottata del 13 Aprile, il relitto raggiunse la posizione assegnata dalla Capitaneria, era completamente in fiamme e vittima dell’ennesima esplosione. In tarda mattinata l’Olanda mollò il cavo. Il relitto restò immobile sul posto e affondò il mattino del 14 Aprile in Latitudine =44°22’44” N- Longitudine= 008°41’58” E. ad 1.05 miglia da Capo Arenzano, su un fondale di circa 70 mt. Al contrario di quanto accadde a Livorno, le cause del disastro della Haven vennero subito intuite dagli esperti. Nei giorni precedenti, la superpetroliera aveva sbarcato 80.000 tonn. di crude-oil all’Isola Artificiale di Multedo. Andò quindi alla fonda fuori Arenzano, e vi rimase con tempo buono nell’attesa di far rotta verso un nuovo porto per scaricare le 220.474 tonn. che aveva ancora nelle cisterne. La nave non era quindi operativa e poteva solo essere impegnata, con le pompe di bordo, nella manovra di travaso di parte del carico per raggiungere un buon assetto di navigazione. Sulle petroliere, il 1° Ufficiale di Coperta ha la responsabilità del carico, e per le operazioni d’apertura e chiusura delle numerosissime valvole, si avvale del Tanchista (sottufficiale) e di altri assistenti di coperta. Il 30 gennaio 1992, nel corso dell’Inchiesta Formale, il Tanchista dichiarò che quella mattina il Primo Ufficiale ordinò di chiudere determinate valvole d’intercettazione alle cisterne del gas inerte, e che egli lo fece. Mentre il Primo Ufficiale, al contrario, dichiarò d’aver ordinato l’apertura delle stesse. Ma dalla ripresa subacquea effettuata in presenza dei periti, le valvole “sospettate” risultarono tutte chiuse. L’evento che appare più accreditato dagli esperti é che si sia creata, in fase di pompaggio del prodotto, una sovrapressione nella cisterna n°1 determinata proprio dall’ipotesi appena descritta. L’operazione durò 70 minuti determinando progressivi e devastanti “cedimenti strutturali”, con emanazione di scintille che, in presenza di gas nelle tubazioni, innescarono i primi incendi ed esplosioni. L’effetto domino, come abbiamo già descritto, si propagò con effetti ritardati anche di molte ore, ma la reazione a catena di esplosioni fu inevitabile e l’agonia della nave si protrasse per quasi tre giorni. Alcune considerazioni tecniche:

- La sezione di prora fu addirittura staccata dal resto dello scafo ed affondò a circa 6 miglia dal relitto principale e giace su un fondale di 480 metri.

- Il petrolio greggio (crude-oil) a contatto con l’acqua di mare subisce alterazioni chimiche notevoli. Nel caso dell’incendio della Haven, durato 3 giorni, vi é stata una accelerazione del processo di evaporazione del prodotto, con liberazione delle frazioni più leggere e pericolose per l’inquinamento favorendo il rapido affondamento dei residui più pesanti dell’acqua di mare e questa massa asfaltica-bituminosa è diventata perennemente inerte e non pericolosa.

- Ciò che non avremmo mai voluto leggere: “ 4 giugno 2011, Arenzano - Un sub è morto ieri pomeriggio nel corso di un’immersione sul relitto della petroliera Haven. Il sub tedesco si chiamava Martin Rehermann e. da quanto riferito da Carabinieri e Guardia Costiera, sarebbe stato colto da malore mentre stava risalendo in superficie ....

- Per gli appassionati “sub” prendiamo in prestito dalla HAVEN Deco Station alcuni interessanti dati di profondità.

La statuetta del Gesù Bambino di Praga, fissata sul ponte di comando del relitto.

Carlo GATTI

Rapallo, 12.10.11

L'AFFONDAMENTO DEL P.FO ANDREA SGARALLINO

L’AFFONDAMENTO DELL’ANDREA SGARALLINO

PORTOFERRAIO - ISOLA D’ELBA

La nave trasportava civili e militari che tornavano all'Isola d'Elba dopo l'8 settembre 1943. Fu la più grave sciagura nelle acque italiane durante la guerra, con oltre 300 morti.

Il piroscafo ANDREA SGARALLINO fu costruito dai cantieri Orlando di Livorno nel 1930 e portava il nome di un garibaldino della Spedizione dei Mille. Stazzava 731 tonnellate e poteva trasportare 330 passeggeri alla velocità massima di 14 nodi (26 Km/h).

La nave prese servizio nella flotta della Società Anonima di Navigazione Toscana, passata in seguito sotto il controllo della Terni ed infine ceduto ad un armatore privato. Fu assegnato al servizio di collegamento tra Piombino e Portoferraio.

Allo scoppio della guerra, il 10 giugno 1940, il piroscafo fu requisito dalla Regia Marina e venne armato. In versione bellica con livrea mimetica, L'Andrea Sgarallino fu riclassificato Nave Ausiliaria F-123 e cominciò ad operare nel teatro del Mediterraneo.

La Vedetta Foranea Sgarallino (nave adibita al controllo delle zone portuali) entrerà nella storia dopo la resa dell’Italia l'8 settembre 1943.

Una settimana dopo il proclama Badoglio le forze germaniche attaccarono le guarnigioni italiane sull'Isola d'Elba e, per costringerle rapidamente alla resa, il 16 settembre bombardarono Portoferraio con 10 Stukas. L'Andrea Sgarallino fu requisito in porto e nuovamente posto in servizio di collegamento con il continente il 21 settembre.

Con questa livrea mimetizzata, il piroscafo Andrea Sgarallino fu silurato a poche miglia a Nord Est dell’isola d’Elba dal sommergibile inglese H.M.S UPROAR. Era il 22 settembre 1943.

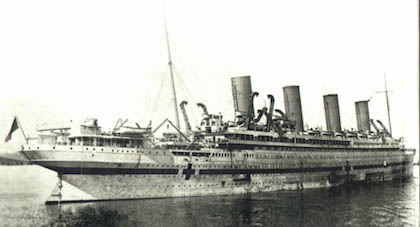

H.M.S UPROAR P31 - IL KILLER DEL PIROSCAFO ANDREA SGARALLINO

L’ULTIMO VIAGGIO

SULLA ROTTA

Piombino-Portoferraio.

Ore 8:30 del 22 settembre 1943.

Il giorno successivo il piroscafo, che indossava ancora la livrea mimetica e batteva bandiera tedesca, salpò da Piombino poco dopo le 8:30 del mattino e fece rotta come sempre verso l'Isola d'Elba. Aveva caricato circa 330 passeggeri, molti dei quali erano militari italiani sbandati che rientravano presso le loro famiglie sull'isola dell'Arcipelago toscano. Il tratto di mare Piombino-Portoferraio, 14 miglia nautiche, un’ora di navigazione per quella nave, come qualcuno aveva sospettato, era il più pericoloso per gli agguati tesi dai sottomarini britannici. Nell’ambiente si sapeva e qualcuno suggeriva che sarebbe stato meglio procedere per la Corsica che era già stata occupata dagli Alleati che avrebbero sicuramente offerto la protezione aerea.

Prevalsero gli ottimisti imprudenti e, quel giorno, ogni famiglia elbana pianse un figlio, un marito, un congiunto, un parente, un amico.

La nave militarizzata italiana, partita dalla vicina Piombino, era ormai vicina al suo porto di destinazione Portoferraio per sbarcare civili e militari che tornavano a casa dopo l’8 settembre. Quei poveri ragazzi, dopo mille vicissitudini, trovarono la morte nell’ultimo braccio di mare, quando vedevano già le proprie case e le proprie famiglie nell’attesa di poterli riabbracciare.

Il loro KILLER, il smg. H.M.S UPROAR P31, era in agguato proprio davanti alle porte di casa, in attesa di colpirlo a tradimento con un siluro molto preciso nel fianco.

Riprendiamo come FONTE attendibile un accurato servizio di PANORAMA sul siluramento e rapido affondamento del piroscafo ANDREA SGARALLINO.

“Dai racconti di uno dei pochissimi superstiti, Stefano Campodonico, durante il viaggio l'equipaggio discusse a lungo riguardo all'opportunità di attraccare sulle coste della Corsica già occupata dagli Alleati. Verso la fine della rotta, l'Andrea Sgarallino superò la località Nisportino (Rio nell'Elba) nella zona Nord-orientale dell'isola dove giungeva a vista del Forte Stella di Portoferraio. Alle 9:49 circa una terribile esplosione udita distintamente nell'abitato di Portoferraio squarciò lo scafo nella nave. L'Andrea Sgarallino era stato colpito dal siluro lanciato dal sommergibile britannico "HMS Uproar" (che aveva partecipato all'affondamento della Bismarck). Comandato dal Tenente di Vascello Laurence Edward Herrick, L'Uproar aveva inquadrato la livrea nemica e non aveva avuto dubbi sul siluramento, che in pochi minuti causò la tragedia. L'Andrea Sgarallino, ferito a morte, affondò in fiamme in pochi minuti dopo essersi spezzato in due tronconi. Quel giorno piovigginava sull'Elba e molti dei passeggeri non ebbero scampo perché si erano stipati sottocoperta per ripararsi dalle intemperie.

Molti di loro furono storditi dalla forza dell'esplosione o scaraventati contro le pareti in ferro della nave per lo spostamento d'aria ed affogarono risucchiati dal vortice della nave che si inabissava. Soltanto quattro di loro si salveranno, aggrappati ai resti dell'imbarcazione che avrebbe dovuto riportarli alle loro case: oltre al citato Stefano Campodonico (che perderà una gamba a causa delle ferite) solo altri tre furono i superstiti. Saranno salvati da pescherecci dopo alcune ore tra i flutti poiché si temeva che il sommergibile inglese potesse colpire ancora. Alla fine della giornata, saranno recuperati solamente 11 degli oltre 300 corpi tra cui quello del Comandante dello Sgarallino, Il Sottotenente di Vascello Carmelo Ghersi”.

IL RELITTO

ALBUM FOTOGRAFICO

DELL’ANDREA SGARALLINO IN PIENA ATTIVITA’

E DEL SUO RELITTO SUL FONDO

Sopra e sotto – Il piroscafo ANDREA SGARALLINO in una foto scattata quando era ancora una nave passeggeri civile che mostrava sulla ciminiera il logo della Società Anonima di Navigazione Toscana. Come abbiamo già visto, la nave fu requisita dalla Regia Marina il 10 giugno 1940 quando L’Italia entrò nella Seconda guerra mondiale.

Le foto che seguono mostrano il relitto riverso sul fianco sinistro alla profondità di 66 metri.

Carlo GATTI

Rapallo, 20 agosto 2019

L’INCENDIO SULLA NORMAN ATLANTIC

L’INCENDIO SULLA NORMAN ATLANTIC

28 dicembre 2014

NORMAN ATLANTIC

Caratteristiche della nave:

Il traghetto apparteneva alla categoria Ro-Pax di ultima generazione.

Capacità merci di oltre 2.000 metri lineari di carico, 850 passeggeri, velocità di crociera di oltre 23 nodi, ideale per il servizio "autostrade del mare".

Il traghetto NORMAN ATLANTIC fu costruito nel 2009 presso i Cantieri Visentini di Porto Viuro per la stessa società marittima (VISEMAR) e battezzato con il nome di Akeman Street, il traghetto fu inizialmente noleggiato dalla compagnia di navigazione T-Link lines per la gestione della rotta Genova–Termini Imerese nell'ambito del progetto denominato “Autostrade del Mare”.

Nel 2011 la compagnia noleggiatrice venne liquidata e la nave passò di mano alla Regione Sardegna tramite la controllata società marittima Saremar: il traghetto, rinominato Scintu (in onore dell'eroe Raimondo Scintu), venne impiegato dal 15 giugno 2011 al 15 settembre 2011 sulla tratta tra Golfo Aranci e Civitavecchia, e dal 16 gennaio 2012 su quella Olbia-Civitavecchia insieme al gemello Dimonios, dal nome dato ai soldati della Brigata meccanizzata “Sassari”.

Dal settembre 2012 la nave è rimasta in disarmo nel porto di Oristano. Scaduto il noleggio con la Saremar per le corse da e per Civitavecchia, gli armatori Visentini hanno firmato il contratto con la Grandi Navi Veloci per la rotta Genova-Palermo in sostituzione dello Splendid, ferma per manutenzione nei cantieri San Giorgio di Genova e lo Scintu ha ripreso il mare senza le insegne dei "quattro mori", sostituite dal logo GNV. Dal marzo 2013 la nave è stata noleggiata alla Moby; dall'estate 2013 la nave effettuò la rotta Livorno-Olbia in servizio merci e passeggeri.

Dal gennaio 2014 il traghetto ha cambiato nome in Norman Atlantic: da settembre a novembre dello stesso anno presta servizio per Carontes&Tourist sulla rotta Messina-Salerno, per poi effettuare da dicembre servizio sulla tratta Ancona-Igoumenitsa-Patrasso per conto della compagnia greca Anek Lines (il contratto sarebbe scaduto il 17 o il 22 gennaio 2015), in sostituzione della Hellenic Spirit, fuori servizio per regolare manutenzione annuale alla carena e ai motori.

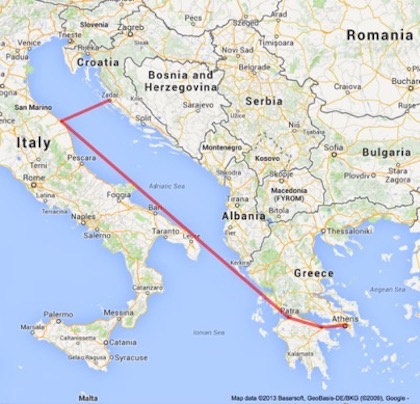

LA ROTTA PREVISTA

La Norman Atlantic, al comando di Argilio Giacomazzi, sessantaduenne spezzino, proveniva da Igoumenitsa (Grecia-Epiro) ed era diretta ad Ancona con a bordo 443 passeggeri, 56 membri dell'equipaggio.

LA ZONA DELL’INCENDIO

Giunti verso le 04.30 del 28 dicembre 2014 a 33 miglia da Fano nel Canale di Otranto, improvvisamente divamparono le fiamme nel garage della nave dove si trovavano 128 autocarri, 90 automobili, due autobus ed una moto. Il mayday fu lanciato alle 4h47m.

L’incendio grave si diffuse rapidamente a causa di una burrasca forza 7/8.

Sono passati 4 anni esatti dal grave disastro navale. Un incidente sulle cui cause sta ancora indagando la Procura di Bari che sta vagliando la posizione del capitano Argilio Giacomazzi, dell’addetto al carico Pavlos Fantakis, dell’armatore Carlo Visentini, dei due responsabili legali della Anek Lines che aveva noleggiato la nave e di 7 membri dell’equipaggio per cooperazione colposa in lesioni, naufragio e omicidio plurimo. Un lavoro complicato, quello dei pm Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano: sono ancora tanti e diversi gli aspetti da chiarire, sia sulle cause dell’incendio sia sulla gestione dell’emergenza a bordo. La combustione ad alte temperature andata avanti per oltre una settimana, anche dopo il rimorchio nel porto di Brindisi, non aiuta poiché ha distrutto il “cuore” del disastro, lì dove tutto sarebbe iniziato in quella notte di mare in tempesta: ponte 4, ordinata 156.

Le vittime accertate: 9 morti, 60 feriti e 19 dispersi. Secondo testimonianze attendibili, un imprecisato numero di clandestini mediorientali forse sei, sarebbe imbarcato prima della partenza della nave. Di loro non si ebbero più notizie.

Grazie ad una vasta operazione di soccorso mai tentata prima e che ha coinvolto oltre

20 navi mercantili e militari di diverse nazionalità, numerosi elicotteri di soccorso italiani e greci, sono state tratte in salvo 477 persone affrontando condizioni meteomarine estremamente difficili come testimoniano le foto sotto.

La burrasca in corso con mare forza 7/8 - onde alte sei metri – vento a 80km/h, ha impedito, almeno nella fase iniziale, che le operazioni di salvataggio potessero effettuarsi con i mezzi di bordo. Infatti, dopo l’ordine di “abbandono nave”, subentrò tra i passeggeri una fase di grande confusione anche perché la lancia di salvataggio di dritta prese fuoco insieme al MES. Due passeggeri greci perirono a causa di un incidente verificatosi con lo scivolo del sistema d'evacuazione MES. Alcuni passeggeri morirono per ipotermia dopo essersi gettati od essere caduti in mare. Qualcuno, senza l’ordine diretto del Comandante, prese l’iniziativa di ammainare la lancia di sinistra, ma con solo 49 persone, un terzo della sua capienza. Questi naufraghi furono recuperati dalla m/n Spirit of Piraeus. Disastrosa fu la messa a mare di alcune zattere gonfiabili che si capovolsero provocando la morte per annegamento o ipotermia di diversi occupanti, mentre altri, rimasti aggrappati a delle cime, sono stati recuperati dagli elicotteri. Un’altra drammatica operazione si verificò durante l’avvicinamento di una zattera alla nave per prendere altri passeggeri che purtroppo non ressero lo sforzo e caddero dalle biscagline di bordo scomparendo in mare; quelli rimasti sulla zattere furono recuperati dalla M/N Aby Jeannette la quale nella stessa operazione riuscì a salvarne altri per un totale di 39 naufraghi.

Il primo ufficiale di macchina Gianluca Assante, anch'egli caduto in mare, fu recuperato dalla petroliera Genmar Argus. Solo un centinaio di persone abbandonò la nave su zattere e lance o gettandosi in acqua, mentre le rimanenti furono recuperate dagli elicotteri con manovre davvero ardite.

Queste furono le navi dirottate per portare soccorso alla nave sotto incendio:

i traghetti Forza e Cruise Europa, la portacontainer Spirit of Piraeus, le portarinfuse Aby Jeannette, Stelios B., Plana e Salvinia, le petroliere Genmar Argus e Nissos Serifos, le chimichiere Evinos e Canneto M.)

Provvidenziale fu l’immediato invio di due potenti rimorchiatori da Brindisi: TENAX e MARIETTA BARRETTA con due squadre di Vigili del Fuoco e di due motovedette della Guardia Costiera. Altre due motovedette salparano immediatamente da Otranto e Santa Maria di Leuca. Da Corfù e Igoumenitza partirono 3 vedette della Guardia Costiera greca, uno dei quali era un mezzo antincendio. Decollarono anche 7 elicotteri della Marina, 3 dell’Aeronautica e 2 della Guardia Costiera Italiana, nonché delle analoghe forze elleniche (5 dell'Aeronautica greca, due della Marina e 4 dell'Esercito).

A causa delle pessime, anzi estreme condizioni meteorologiche, esaurite le possibilità di salvataggio via mare, gli elicotteri procedettero ad un lento ma sicuro recupero dei passeggeri, uno alla volta, che si erano ammassati sui ponti superiori della nave come bene illustra la foto sotto.

L’arrivo della nave militare San Giorgio, in veste di OSC (On Scene Commander) ovvero comandante sul posto delle operazioni SAR, ha dato grande fiducia ai passeggeri che dovevano difendersi dal fuoco, dal vento freddo, dalla pioggia ed anche dai cannoni antincendio dei rimorchiatori. Getti mirati con grande abilità eseguendo gli ordini e le istruzioni direttamente dagli elicotteri, come si può osservare nelle foto in successione.

Per gli appassionati di marineria e di questo genere d’imprese, ho recuperato un autorevole RAPPORTO COMPLETO delle operazioni di salvataggio.

Inizialmente, i superstiti recuperati dagli elicotteri sono stati trasferiti sul traghetto Cruise Europa (per un totale di 69), mentre in seguito all'arrivo della nave anfibia San Giorgio è divenuta quest'ultima la piattaforma di atterraggio per gli elicotteri. Il Cruise Europa non ha potuto recuperare nessuno dal mare a causa delle condizioni meteomarine fortemente avverse, che hanno anzi causato la perdita di una delle sue lance di salvataggio, la numero 4, precedentemente calata in mare nel tentativo di soccorso poi arenatasi danneggiata sulla costa albanese al pari della lancia di sinistra del Norman Atlantic.

Il primo naufrago recuperato da elicotteri, un passeggero in ipotermia che si trovava in mare aggrappato ad una zattera capovolta, è stato recuperato e portato all’aeroporto militare di Galatina alle ore 10; durante i soccorsi un uomo della Guardia Costiera ha riportato lievi ferite, mentre un elicottero è dovuto rientrare a causa della rottura di un verricello. Alle 11.46 il coordinamento delle operazioni di soccorso è stato assunto dalle autorità italiane (Maritime Rescue Sub Center di Bari, poi Maritime Rescue Coordination Center di Roma). A mezzogiorno, con il salvataggio di un primo gruppo di 8 persone, trasportate a Galatina, ha avuto inizio il recupero dei passeggeri a bordo della nave mediante elicotteri del 36º Stormo di Gioia del Colle e del 61º Stormo di Galatina, che hanno costituito un ponte aereo. Alle 13:12 ed alle 13:16 sono stati fatti partire da Brindisi, rispettivamente, la nave anfibia San Giorgio ed il rimorchiatore Asmara, precedute alle 11:30 da un altro rimorchiatore, l'Aline B.. Nel frattempo accorrevano sul luogo anche il pattugliatore albanese Butrinti, che, giunto sul posto alle 10:45, ha partecipato allo spegnimento dell’incendio insieme al Marietta Barretta a partire dalle 12:40 (opera nella quale è giunto ad assisterlo il gemello Lissus il giorno seguente), e la fregata greca Navarino (da Salamina hanno preso il mare anche la FAC Daniolos e la nave supporto logistico Axios). Alle 14:06 i superstiti recuperati erano complessivamente 111; 26 dei quali recuperati da elicotteri (9 portati in Puglia e 17 sul Cruise Europa); alle 15:09 risultavano tratte in salvo 131 persone, 45 delle quali con elicotteri (36 sul Cruise Europa e le altre a terra), divenute 146 alle 16:10. Alle 15:30, intanto, il pattugliatore albanese Butrinti ha recuperato un passeggero greco caduto in mare. Alle 17:31 il rimorchiatore Marietta Barretta (impegnato con il Tenax anche ad arginare l’incendio con gli idranti di bordo), dopo diversi tentativi e con l'assistenza di un elicottero, è riuscito a prendere a rimorchio il Norman Atlantic. Alle 19:30, mentre arrivava sul posto il San Giorgio, sulla quale hanno iniziato ad essere portati, invece che sul Cruise Europa (dove erano stati sino ad allora trasferiti 69 naufraghi), i superstiti, il numero dei salvati era salito a 165, divenuti 169 alle 21:02, quando il San Giorgio ha assunto il coordinamento dei soccorsi, e 172 alle 21:25. Essendosi spezzato il cavo di rimorchio, alle 21:55 del 28 dicembre il Marietta Barretta ha dovuto sostituire il cavo, riuscendo a riprendere il rimorchio. Il recupero dei naufraghi, trasportati dagli elicotteri sul San Giorgio, è proseguito anche durante la notte, dopo l’arrivo in tarda serata del cacciatorpediniere lanciamissili Luigi Durand de la Penne, dotato di un ulteriore elicottero, che ha preso a bordo 31 naufraghi (successivamente trasferiti sul San Giorgio, sul quale ne erano precedentemente stati depositati 184). Alle 4:56 del 29 dicembre i naufraghi recuperati risultavano 221; poco dopo personale medico è stato depositato dagli elicotteri a bordo del Norman Atlantic. Alle 6:17 erano 251 le persone tratte in salvo, salite a 265 alle 7:02, a 290 alle 7:52, a 310 alle 8:41 e a 316 alle 9:15. Alle 9:35 i superstiti recuperati erano 329, saliti a 345 alle 9:49, 356 alle 10:17 e 379 alle 11:26. Alle 11:55 erano stati recuperati 391 sopravvissuti ed anche i corpi di quattro vittime (un primo passeggero era deceduto durante il recupero da parte di un elicottero il giorno precedente e la salma era stata portata a Brindisi). Durante tali operazioni è sopraggiunto anche un secondo pattugliatore albanese, il Lisus, che si è unito al gemello Butrinti ed ai rimorchiatori italiani nel gettare acqua per spegnere l'incendio. Alle 13:10 407 persone risultavano tratte in salvo ed alle 13:35 solo nove membri dell’equipaggio erano rimasti sul Norman Atlantic, per effettuare un’ultima ispezione. Alle 14:10 solo il comandante Giacomazzi, assieme a quattro ufficiali della Marina Militare, era ancora a bordo del traghetto; alle 14:50 anche il comandante Giacomazzi ha lasciato per ultimo la nave. Oltre a tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio presenti sul traghetto dopo l'iniziale concitato abbandono della nave sulle imbarcazioni, gli elicotteri hanno portato in salvo anche due cani che si trovavano sulla nave. Alle 15:37 sono state recuperate altre due salme, portando il numero delle vittime a sette, ed alle 20:06 altre due.

Complessivamente sono stati tratti in salvo 477 naufraghi (l'intero equipaggio, 418 passeggeri e tre clandestini), con operazioni aeree e navali durate 36 ore, mentre al 15 gennaio le vittime accertate risultavano 11 (9 tra i passeggeri del Norman Atlantic, tutti morti dopo essere finiti in mare durante l'iniziale abbandono della nave e prima dell'arrivo dei soccorsi, più 2 marinai albanesi del rimorchiatore Iliria, morti per la rottura del cavo di traino nel tentativo di rimorchiare il Norman Atlantic), e rimanevano 19 dispersi (due autotrasportatori italiani, nove passeggeri greci, una passeggera tedesca di origini libanesi, quattro passeggeri turchi ed almeno due clandestini siriani ed un iracheno. Cinque salme sono state recuperate dalla nave anfibia San Giorgio tra il 29 ed il 30 dicembre, mentre quattro sono state recuperate tra il 28 ed il 30 da motovedette della Guardia Costiera, che le hanno trasportate in Puglia. Altre due salme, avvistate in mare durante i soccorsi, non hanno potuto essere recuperate. A bordo del traghetto era presente anche un imprecisato numero di clandestini provenienti dal Medio Oriente, nascosti tra i camion nei garage, alcuni dei quali tratti in salvo. L'incertezza al 30 dicembre dipendeva anche dalla possibilità che alcuni passeggeri fossero a bordo senza risultare nelle liste di imbarco, nonostante non sia stato di certo praticato overbooking essendo la capienza nominale del traghetto di 850 passeggeri.

Delle navi soccorritrici, la Spirit of Piraeus, dopo aver dovuto rinunciare ad entrare a Brindisi alle 3 di notte del 29 dicembre (a seguito del ferimento di un pilota del porto durante il tentativo di trasbordare), è giunta a Bari alle 7:30 dello stesso giorno con 49 naufraghi. Il Cruise Europa ha raggiunto Igoumenitsa con 69 superstiti il medesimo giorno, mentre il San Giorgio, dopo aver recuperato altre due salme nella giornata del 30 (e dopo il trasferimento a bordo di 31 naufraghi presenti sul Durand de la Penne e di uno proveniente dalla Genmar Argus), è giunta a Brindisi poco dopo le 20 del 30 dicembre, con a bordo in tutto 212 sopravvissuti ed i corpi di 5 vittime. L'Aby Jeannette, dopo aver dovuto rinunciare ad attraccare dapprima a Brindisi, poi a Bari ed infine anche a Manfredonia a causa del mare molto mosso e di una tormenta di neve, ha dovuto fare rotta per Taranto, dov'è arrivata con 39 naufraghi (tra cui 3 feriti lievi) alle 14:15 del 31 dicembre. Più tardi, durante la giornata del 31, sono giunti in Grecia un peschereccio ed un elicottero con rispettivamente 73 e 7 naufraghi ed infine un'altra nave con l'ultimo gruppo di superstiti.

IL RIMORCHIO A BRINDISI – ISPEZIONI SUL RELITTO

STORIA IN IMMAGINI

Concludiamo il racconto di questa tragica operazione di salvataggio rimarcando la professionalità dei cinque rimorchiatori italiani (Marietta Barretta, Tenax, Asmara, Aline B. e A.H.Varazze) i quali, per il coraggio dimostrato si sono guadagnati il plauso dello shipping internazionale ed anche le meritatissime decorazioni per il salvataggio compiuto di molti passeggeri e per lo spegnimento dell’incendio della Norman Atlantic realizzato in condizioni meteo difficilissime.

Non altrettanto si può dire dei due rimorchiatori albanesi Adriatik e Illiria che non tennero conto delle decisioni concordate e prese dalle Autorità dei Paesi interessati al disastro: rimorchiare il relitto verso un porto italiano adatto ed attrezzato per ospitare i naufraghi e la nave stessa.

I fatti presero una piega inaspettata quando, il 30 dicembre, a seguito di una nuova rottura del cavo da rimorchio del Marietta Barretta, il rimorchiatore albanese Iliria tentò, con un colpo di mano improvviso, di prendere il traghetto a rimorchio per portarlo a Valona (Albania) e consegnarlo alle proprie Autorità come un trofeo di guerra…!

In quella “manovra piratesca” effettuata con molta fretta e imperizia marinara, il cavo si spezzò ferendo gravemente due marinai albanesi, deceduti poco dopo nonostante l'invio a bordo di un medico della nave militare italiana San Giorgio.

Dinanzi alla morte di due incolpevoli marinai albanesi ci fermiamo a meditare in preghiera!

Tuttavia, consentite allo scrivente, che ha esercitato il comando di queste unità per molti anni, di manifestare le proprie perplessità dinnanzi a tanta arroganza, ignoranza delle leggi in vigore, di una totale assenza di etica professionale e di solidarietà umana in circostanze così particolarmente difficili e delicate quando il successo dell’impresa dipendeva soltanto dalla interazione tra tutti i mezzi di salvataggio, come i fatti hanno dimostrato!

Foto del Comandante Nunzio Catena