ACHILLE LAURO-ANGELINA LAURO, due navi predestinate?

“ACHILLE LAURO” - “ANGELINA LAURO”

DUE NAVI PREDESTINATE ?

Nel gennaio 1964 l’Armatore napoletano Achille Lauro acquistò le due illustri ed attempate navi olandesi:

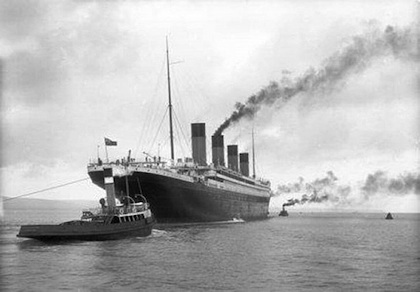

La “Oranje” (nella foto), fu varata ad Amsterdam nel 1939.

La Oranje fu ribattezzata: Angelina Lauro ed iniziò i lavori il 4.9.64. presso l’O.A.R.N di Genova

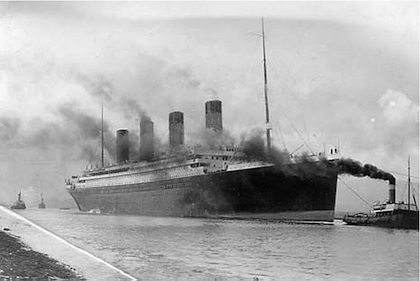

La “Willem Ruys” – (nella foto) Fu varata a Flessinga nel 1947.

La Willem Ruys fu ribattezzata: Achille Lauro ed iniziò i lavori il 7.1.65 presso i C. N. R. di Palermo.

Le due navi subirono radicali lavori di ristrutturazione e restyling. Ma l’allestimento delle due navi venne ritardato di sei mesi a causa di incendi che, a pochi giorni di distanza, danneggiarono le due navi. I giornali dell’epoca parlarono di sabotaggio contro la “politica armatoriale”.

ACHILLE LAURO

Un po’ di Storia:

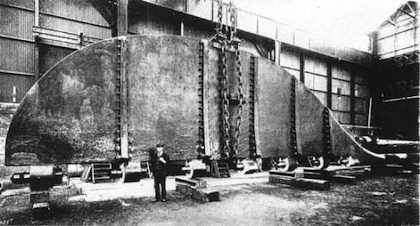

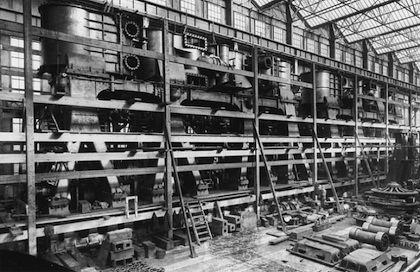

Ordinata nel 1938, il suo scafo venne impostato nel 1939 a Vlissingen, Olanda, per i Rotterdamsche Lloyd. La costruzione venne ritardata dalla Seconda guerra mondiale e da due bombardamenti, la nave fu varata nel luglio 1946. Venne completata alla fine del 1947 e compì il suo viaggio inaugurale il 2 dicembre 1947.

Nel 1964, venne venduta alla Flotta Lauro e ribattezzata Achille Lauro (dal nome del precedente sindaco di Napoli Achille Lauro). Ricostruita estensivamente e modernizzata nei Cantieri del Tirreno di Palermo rientrò in servizio nel 1966, subì degli incendi che descriveremo tra breve.

Nell’aprile 1975, mentre si trovava nello stretto dei Dardanelli entrò in collisione con una nave trasporto bestiame, la Yousset che affondò. Nel 1982 successivamente al fallimento della Flotta Lauro, passò alla Mediterranean Shipping Company.

Le due navi si somigliavano nello scafo, ma avevano alcune differenze: come si può notare nelle rispettive foto, l’ACHILLE LAURO aveva una ciminiera in più. Anche la Stazza Lorda e la Lunghezza delle due navi erano leggermente diverse. (Vedi tabelle)

Ricordo personale dell’autore:

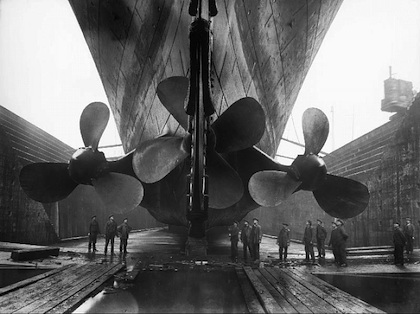

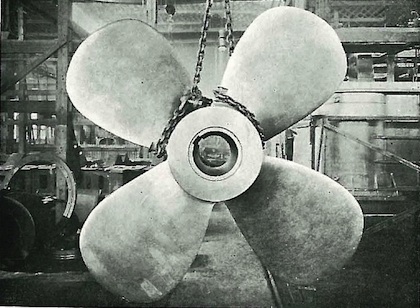

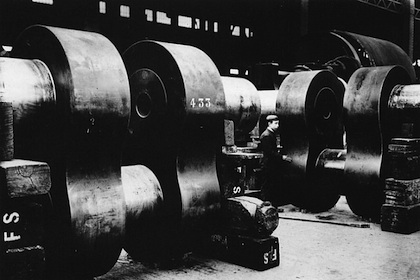

Anche la motorizzazione ed il sistema propulsivo delle due navi era diverso: l’ANGELINA LAURO aveva a poppa una grande elica propulsiva centrale e due eliche laterali di dimensioni minori per la manovra: un unicum della sua epoca. La near sister ship ACHILLE LAURO aveva invece due eliche propulsive normali (una era destrorsa e l’altra sinistrorsa).

Achille Lauro: band.Italiana, Stazza Lorda 23.951, Lungh.xlargh. 196 x 25- Pax. 900 - Velocità, 25 nodi - Varo 1965

19.5.1972

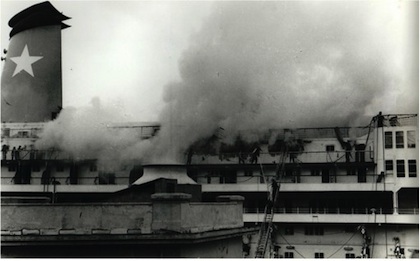

INCENDI sulla Mn ACHILLE LAURO

1° Incendio avvenne durante i lavori di ristrutturazione nel 1965 a Palermo. Nel 1971 la nave urtò un peschereccio all’uscita del porto di Napoli. Morì un pescatore.

2° Incendio in Cantiere a Genova nel maggio 1972

Foto Francesco Leoni – Archivio dell’autore

Genova, 19 Maggio 1972 La M/N ACHILLE LAURO é affiancata al molo del Cantiere Navale. L’incendio é appena divampato. La nave é stata evacuata dal personale. I Vigili del Fuoco sono arrivati ed hanno sistemato i loro mezzi antincendio sottobordo alla nave. Presto entreranno in azione.

Foto Francesco Leoni – Archivio dell’autore

Il 19 Maggio 1972 – L’incendio divampò tra i Ponti Superiori della ACHILLE LAURO In questa istantanea ripresa con il teleobiettivo dal famoso fotografo genovese Francesco Leoni, ci colpisce l’impagabile opera dei Vigili del Fuoco che si distinguono sparpagliati per tutta la superficie surriscaldata ed impregnata di fumi tossici. Li vediamo arrampicarsi, trascinare, distendere e puntare le manichette antincendio contro il nemico più insidioso delle navi:

IL FUOCO.

Foto Francesco Leoni – Archivio dell’autore

Genova, 19 Maggio 1972 - La foto presa di prora, mostra lo sbandamento dell’ACHILLE LAURO avvenuto per effetto dell’acqua pompata dai rimorchiatori FORTE e SVEZIA (nella foto). L’incendio appare tuttavia sotto controllo e lo dimostra l’apparente tranquillità del gruppetto di civili che assiste a poche decine di metri dalla prora della nave.

Foto Francesco Leoni – Archivio dell’autore

19 Maggio 1972 - Il traffico scorre veloce sulla sopraelevata della città. A pochi metri di distanza prende fuoco la M/n ACHILLE LAURO ormeggiata nel sottostante Cantiere per gli annunciati lavori di restyling.

Nel 1973 la Flotta Lauro rischia il fallimento, in concomitanza con il raddoppio del prezzo del greggio.

Nel 1975 l’Achille Lauro speronò un cargo libanese all’ingresso dello Stretto dei Dardanelli, morirono quattro marinai dell’altra nave.

3°Incendio

La M/n ACHILLE LAURO in difficoltà a causa del terzo incendio

Nel 1981, al largo delle Gran Canarie, la nave subì il terzo incendio. Morirono due passeggeri che si lanciarono in mare in preda al panico e affogarono. La nave fu fermata a Tenerife per pignoramento e poi fu disarmata a Genova. La “nave azzurra” venne nuovamente rimessa in servizio nel 1984 da un gruppo di armatori sorrentini sotto la vecchia ragione sociale e noleggiata ad interessi greci per l’impiego in crociere estive nel Mediterraneo.

IL DIROTTAMENTO IN EGITTO

Il 7 ottobre 1985, mentre compiva una crociera nel Mediterraneo, al largo delle coste egiziane, l’ACHILLE LAURO venne dirottata da un commando del Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP). A bordo erano presenti 201 passeggeri e 344 uomini di equipaggio. Si giunse in un primo momento ad una felice conclusione della vicenda, grazie all’intercessione dell’Egitto, dell’OLP di Arafat e dello stesso Abu Abbas (uno dei due negoziatori, proposti da Arafat).

Due giorni dopo si scoprì che a bordo era stato ucciso un cittadino americano, Leon Klinghoffer, ebreo e paralitico: l’episodio provocò la reazione degli Stati Uniti. L’11 ottobre dei caccia statunitensi intercettarono l’aereo egiziano (un Boeing 737), che, secondo gli accordi raggiunti conduceva in Tunisia i membri del commando di dirottatori, lo stesso Abu Abbas, Hani El Hassan (l’altro mediatore dell’OLP) oltre ad degli agenti dei servizi e diplomatici egiziani, costringendolo a dirigersi verso la base NATO di Sigonella, in Italia, dove fu autorizzato ad atterrare poco dopo la mezzanotte.

Gli Stati Uniti richiesero nuovamente la consegna di Abu Abbas, in base agli accordi di estradizione esistenti tra Italia e USA, senza tuttavia portare prove del reale coinvolgimento del negoziatore nel dirottamento. I legali del ministero di Ministero di Grazia e Giustizia e gli esperti in diritto internazionale consultati dal governo ritennero comunque non valide le richieste statunitensi.

In seguito ci furono gli strascichi di Sigonella e la crisi politica nei rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Il 4° Incendio

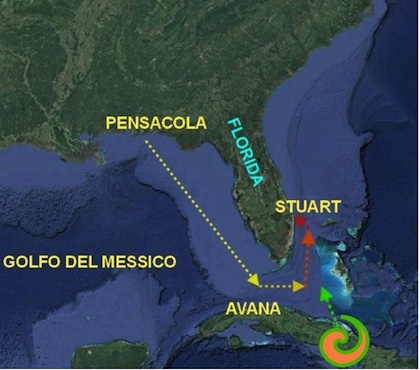

Ed eccoci al dramma finale. La nave era partita da Genova il 19.11.94. mentre era in navigazione al largo della Somalia scoppiò un improvviso incendio a bordo.

Era il 30.11.94, tre giorni più tardi, il 2 dicembre 1994 la nave affondò.

l’Achille Lauro si trovava a:

-100 miglia al largo della Somalia, a

-250 miglia a sud del corno d’Africa.

-Alle 05.00 fu dato l’Allarme generale

-Alle 05.50 venne lanciato l’S.O.S.

-Alle 06.00 furono calate le prime scialuppe di salvataggio.

-Alle 09.00 la nave Hawayan King giunse in soccorso.

-Alle 11.00 il Comandante ordinò l’Abbandono nave.

Le Vittime:

Durante il naufragio dell’ Achille Lauro nell’Oceano Indiano, perirono due turisti uno dei quali fu schiacciato da una lancia di salvataggio, altri otto rimasero feriti.

La maggior parte dei passeggeri venne salvato dalla nave battente bandiera panamense Hawaiian King. Una parte dell'equipaggio venne tratta in salvo dalla fregata ZEFFIRO della Marina Militare Italiana che rientrava da una missione a Gedda. Le operazioni di salvataggio dei superstiti andarono a buon fine. I passeggeri vennero scortati nel porto di Gibuti sotto il controllo di Davide Bottalico ufficiale medico della fregata Zeffiro. Secondo la Commissione d'Inchiesta istituita dal Ministero dei Trasporti, l'incendio fu dovuto al caso. Non è pensabile il recupero del relitto che si trova a 95 miglia dalla costa somala, in pieno Oceano Indiano, alla profondità di circa 5.000 mt.

“ANGELINA LAURO” - Band. Italiana - Stazza Lorda, 24.377 - Lungh. x Largh. 200 x 25,5 metri - Capacità Pax, 665 - Velocità, 26,5 - Varo 1964

28.8.1965 ore 05.00

Luogo Incendio:

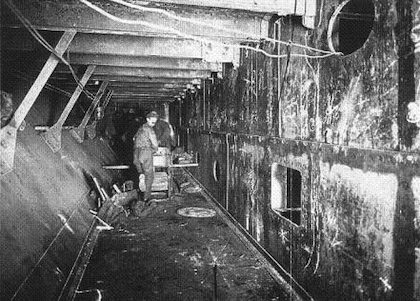

Genova-Cantieri O.A.R.N. – I lavori di ristrutturazione si prolungarono per 17 mesi e compresero il rifacimento della prora, della ciminiera e di tutti i ponti destinati ai passeggeri. L’incendio divampò alle 05 del mattino del 28.8.65. Il luogo dell’incidente fu localizzato sul ponte “F” verso proravia, a vari metri sotto la linea di galleggiamento della nave. Ma soltanto dopo molte ore i vigili del fuoco poterono inoltrarsi in quei locali bui e devastati dall’esplosione che provocò l’incendio e recuperare i corpi ormai irriconoscibili:

Le sette Vittime: G.Bruno, G.Tebaldi, P.Dellepiane, G.Sessarego, C.A.Pagano, G.B.Chiossone, G.Olcese.

Le Cause: In questi frangenti, la causa e quasi sempre la stessa: presenza di sacche di gas che sprigionano dalle casse dei combustibili non perfettamente degasificate e che esplodono in presenza di fiamme libere.

Dopo la cessione dell’Angelina Lauro al gruppo Costa nel 1977 ed il ritiro di Lauro dalla gestione diretta del gruppo, le sorti della Compagnia peggiorarono fino alla dichiarazione di fallimento ed alla Gestione Commissariale dal 1882.

Ultimo Incendio:

La Angelina Lauro andò completamente perduta in seguito ad un altro incendio che la distrusse il 31.3.1978 quando si trovava all’ormeggio a St.Thomas nelle Isole Vergini Statunitensi (Caraibi).

Il fuoco era divampato nelle cucine del transatlantico che presto si piegò di 25° sul fianco sinistro. Non vi furono vittime a bordo. La nave fu recuperata soltanto nel mese di luglio, ma fu venduta ad un demolitore di Taiwan.

Concludiamo questa triste storia con un articolo pubblicato da: Epoca n.49, domenica 11 dicembre 1994) che rende ancora oggi l’idea della drammaticità di certi avvenimenti che ciclicamente si ripetono, anche con navi moderne a tecnologia avanzata. Le riflessioni che ne derivano sono numerose e denunciano quanto sia pericoloso “abbassare la guardia” sul fronte della SICUREZZA NAVALE.

La nave maledetta. L’agonia della Achille Lauro

di REMO URBINI

Un inferno. Il fuoco si è fatto strada dalla sala macchine, il fumo ha invaso le cabine, l’odore di bruciato è arrivato fino alla sala da ballo affollata da passeggeri in smoking e lamé. Roy Boltman, sudafricano, mago e intrattenitore, è stato uno dei primi a capire: lui, un naufragio lo aveva già vissuto tre anni fa sulla nave greca «Oceanos». Poi la musica si è interrotta con un fischio e sono arrivati gli ufficiali, nervosi, ma decisi: signori seguiteci sul ponte, per favore, c’è un incendio a bordo. Stavano per arrivare in paradiso i passeggeri di questa crociera sull'Achille Lauro partita da Genova e diretta in Sud Africa: : il 1° dicembre avrebbero dovuto approdare sulle spiagge delle Seychelles, il 5 sdraiarsi al sole delle Mauritius. Invece sono finiti in coperta, stipati e terrorizzati: chi in abito da sera, chi, come un gruppo di olandesi, in pigiama, chi ancora, come una comitiva di inglesi, in maglietta. Hanno lasciato tutte le loro cose nella cabina: sulle scialuppe c’è posto solo per le persone.

Sos affondiamo. Era la notte di martedì 29 novembre 1994: alle 5 e 54 ora italiana, dal transatlantico è partito l’Sos. Ed è iniziata l’ultima giornata di una nave da crociera leggendaria e famigerata: dicono che porti sfortuna. E fortuna di certo non ne ha avuta, nove anni prima, quando un commando di terroristi palestinesi la dirottarono e uccisero un passeggero. Ora c’è chi dice che la sfortuna non c’entra, che la nave non era sicura, che il boom delle crociere esploso nell’ultimo periodo spinge le compagnie ad abbassare i livelli di controllo pur di partire sempre a pieno carico.

Sull'Achille Lauro c’erano 572 passeggeri e 402 membri d’equipaggio, due persone sono morte: il cuore di Gerard Szimke, 68 anni, tedesco, ha ceduto alla paura. Arthur Morris, 64 anni, inglese residente in Sud Africa, invece ha incontrato il suo destino: era già salito sulla scialuppa di salvataggio quando un palo, caduto dalle fiancate della nave, l’ha colpito alla testa uccidendolo sul colpo. Tutti gli altri, compresi i 12 passeggeri italiani, si sono salvati, raccolti dalle navi accorse alla richiesta d’aiuto: la panamense «Hawaian King», la greca «Treasure Island», la liberiana «Bardu». Poi, dopo i primi soccorsi improvvisati, sono arrivate altre navi e i naufraghi sono stati avviati verso Gibuti e Mombasa.

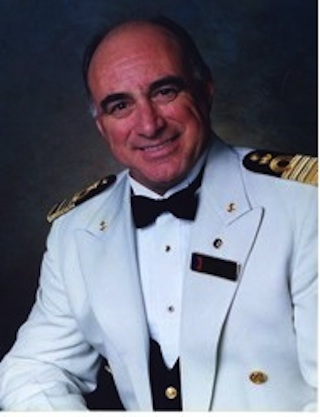

L'Achille Lauro, quella che tutti a Napoli conoscono come la Nave Blu per il colore delle sue fiancate, è rimasta a bruciare in mezzo al mare. Cento marinai hanno lottato fino all’ultimo per spegnere le fiamme, hanno esaurito la schiuma dell’ultimo estintore, poi hanno ceduto. Per mezz’ora, l’unico ad aggirarsi sui ponti, in uno scenario spettrale, è stato il comandante Giuseppe Orsi, 58 anni. Alla fine anche lui se ne è andato, ultimo come prescrive la legge e l’onore degli uomini di mare. La nave si è inclinata, poi, dopo due giorni di agonia, si è inabissata.

Mezzo secolo di guai. Così l'Achille Lauro, una nave che aveva quasi mezzo secolo, ha ceduto. Negli uffici napoletani della Starlauro, gli armatori avevano accarezzato un sogno da irriducibili: recuperare lo scafo, magari anche ripararlo. Ma il comandante era pessimista. "L'Achille Lauro di nuovo in mare? Impossibile. Può anche darsi che non affondi, ma ormai è distrutta". Aveva ragione: quando uno dei rimorchiatori mandati dagli armatori ha cercato di trainare la nave in fiamme, l'Achille Lauro ha abbandonato la lotta, è affondata.

Questa volta insomma, il fuoco ha vinto la sua battaglia. Non c’era riuscito nel 1971 quando il transatlantico speronò un peschereccio (un marittimo morì) e si incendiò, non c’era riuscito l’anno dopo quando una parte della nave bruciò nel porto di Genova. Due episodi di una lunga storia di disavventure. Quelle che hanno guadagnato all'Achille Lauro la fama di “nave maledetta”. Progettata nel 1939 in un cantiere olandese, lega la sua nascita al terribile destino del suo armatore, Willem Ruys, ucciso in un campo di concentramento tedesco. Varata nel 1947 col nome appunto di Willem Ruys, naviga per quasi vent’anni negli oceani di tutto il mondo. Sui ponti in alto ci sono passeggeri come Henry Ford o Alfred Hitchcock, in quelli bassi si stipano gli emigranti in viaggio verso l'America. Nel 1964 sul transatlantico mette gli occhi Achille Lauro, armatore, monarchico, sindaco e padre-padrone di Napoli. La nave è in brutte condizioni: Lauro, «’o comandante» la spedisce in cantiere per quattro anni. Quando esce, con quel suo colore blu che la differenzia dalle navi bianche delle compagnie concorrenti, è una fuoriserie del mare. Ma la sfortuna non l’abbandona: incidenti, incendi (ce ne fu uno anche alle Canarie nel 1981, dove la nave era sotto sequestro dopo il crack della flotta Lauro). Fino a quel 7 ottobre 1985 quando la nave in viaggio verso Port Said viene dirottata da un gruppo di terroristi palestinesi. Per dieci giorni rimane in mano a un gruppo di esaltati che vuole utilizzarla per attaccare Israele. I 450 passeggeri vivono giorni di terrore, uno di loro, Leon Klinghoffer, un americano in sedia a rotelle, viene ucciso. Alla fine i terroristi trattarono, si consegnarono agli italiani: ora tre sono tornati liberi, in carcere resta solo l’assassino dell’americano.

Una carretta del mare? Ora la storia della nave maledetta è finita. E cominciano le polemiche. Qualcuno parla di equipaggio poco qualificato (tanti filippini e peruviani a basso costo), di cattive condizioni di manutenzione. La stampa rispolvera il termine abusato, ma sempre efficace, di carretta del mare . Ma gli armatori insorgono. Il direttore amministrativo della Starlauro, Antonio De Rosa spiega: “È vero che il personale straniero costa meno, ma viene impiegato nelle cabine, ai tavoli, come inservienti insomma. I marinai sono tutti specializzati. Cattive condizioni della nave? Tutte frottole: l’Achille Lauro aveva passato un’ispezione il 14 novembre”.

Tutto vero? Per saperne di più bisognerà aspettare i risultati dell’inchiesta (ci sono in ballo anche i 27 miliardi per cui era assicurata la nave). Ma quella di oggi sembra proprio l’ultima puntata della battaglia tra l’Achille Lauro e la sfortuna.

Carlo GATTI

Rapallo, 8 Luglio 2015

INDIVIDUATO IL RELITTO DEL VASCELLO SVEDESE MARS

LA NAVE DA GUERRA MARS (MARTE)

MAKALÖS (l’impareggiabile)

VIENE INDIVIDUATA DOPO 449 ANNI

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

I Paesi Scandinavi, come li conosciamo oggi, sono civilissimi, politicamente “neutrali”, pacifici e molto invidiati per la loro organizzazione sociale che va dal wellfare all’accoglienza ecc…

Eppure queste monarchie che tuttora sopravvivono, sono state rivali tra loro, espansioniste, molto bellicose e spesso in conflitto armato tra loro.

Oggi si parla sempre più spesso di “sovranismi” in riferimento alle due Guerre mondiali che ci hanno visto coinvolti in quei massacri, ma gli Stati Scandinavi hanno saputo voltar pagina al momento opportuno e sono stati capaci di abbracciare e difendere quella posizione di neutralità, su cui torneremo tra breve, che ha consentito loro di limitare i danni della Seconda guerra mondiale, pur mantenendo tutte le caratteristiche antropologiche legate alle loro tradizioni storiche a cui sono legatissimi.

Qualche “ciccatrice” del passato é ancora presente, per esempio nella Skandia (la parte meridionale della Svezia), che un tempo apparteneva alla Danimarca, stranamente, si parla lo SKÅNSKA, una lingua più danese che svedese. Anche l’isola di Bornholm é molto più vicina alla Svezia che alla madrepatria danese.

In altri articoli del sito di Mare Nostrum ho scritto la storia di Bornholm ed anche dell’isola di Åland che si trova tra Svezia e Finlandia. Ma la cosa più curiosa é che nonostante le rispettive lingue appartengano allo stesso gruppo linguistico Nord Germanico, tra loro preferiscono parlare inglese… e questo la dice lunga sullo spirito di conservazione delle rispettive radici.

Per quanto riguarda la Finlandia il discorso é ancora più complicato, nel senso che i finlandesi appartengono ad una razza completamente diversa da quella scandinava e la loro lingua (incomprensibile) appartiene al gruppo uralo-altaico (ugro-finnico).

La Svezia e la Danimarca sono tra i più antichi e più tipici casi di stato-nazione e di conseguenza vanno studiati, alla pari di Francia, Gran Bretagna e Spagna, più come varianti dello stato-nazione nato nell’Europa moderna che non come casi di “piccoli stati”. I due stati, in competizione tra loro, hanno esercitato una forma di supremazia sulla gran parte del Nord Europa, dal tardo Medioevo in avanti.

Nel tempo furono gradualmente rimpiazzati dall’egemonia russa, prussiana e inglese, e ridotti allo status di piccoli poteri statuali.

In ragione di cambiamenti simultanei nella grande politica durante il XVIII e il XIX secolo, i maggiori conflitti europei si dislocarono lontano dal Nord Europa e ciò produsse una “neutralizzazione” virtuale dei paesi scandinavi a nord del Mar Baltico. Questa situazione di relativa neutralità fa sentire la sua presenza nella memoria collettiva dei danesi e nonostante anni di appartenenza alla Nato e all’Unione Europea l’ideologia neutralista mantiene una forte presa sulla popolazione. Un effetto secondario della propria esperienza di periferia privilegiata del Nord Europa fu la crescita di una identità nordica transnazionale al di sopra delle identificazioni nazionali per cui si sentono solidali nella comune appartenenza alle Nordinska Länder (Terre Nordiche).

LO SCONTRO NAVALE TRA DANIMARCA E SVEZIA

Non sempre nei libri di storia dell’Europa meridionale si racconta di quella guerra (detta dei Sette Anni o delle Tre Corone) che nel XVI secolo fu combattuta nelle fredde acque del nord Europa, dalla Svezia di Erik XIV contro la Danimarca di Federico II e la sua alleata città di Lubecca.

Stemma dell’Unione di Kalmar

Una guerra forse minore a fronte di quelle combattute tra le grandi nazioni europee meridionali ma che forse riserva ancora molte sorprese per gli storici e gli archeologi. Tutto ebbe inizio nel 1523 quando la Svezia uscì dall’Unione di Kalmar, diventando un regno indipendente con il re Gustavo I Wasa. Questa azione suscitò la disapprovazione del re danese Cristiano III che per ripicca incluse nel proprio stemma le Tre Corone (da cui il nome della guerra), che rappresentava i tre regni nordici dell’Unione di Kalmar e che, fino a quel momento, era presente solo nello stemma svedese. Ciò ovviamente non piacque alla Svezia che si senti tradita dopo che avevano avuto interessi comuni quando nella prima guerra del nord, combattuta per arginare l’espansionismo russo sulle coste del Baltico.

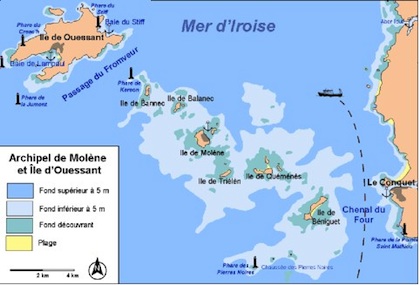

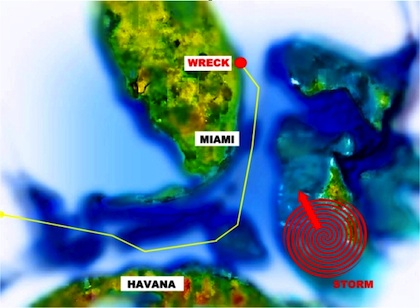

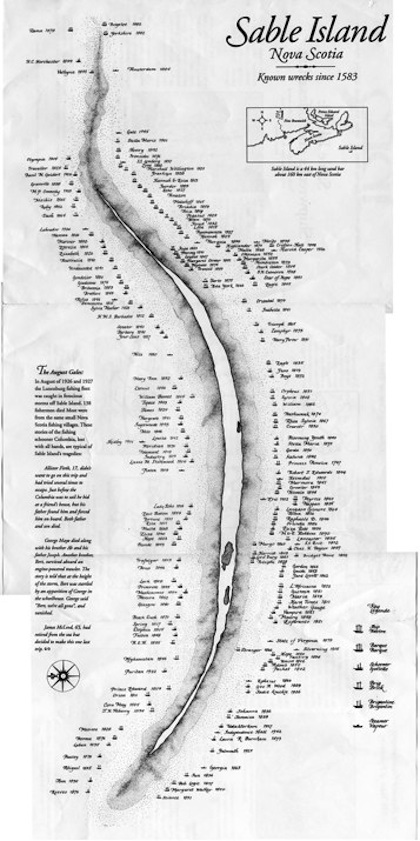

Sulla carta é segnata la posizione del relitto della MARS

Il XVI secolo fu molto interessante sia dal punto di vista dell’architettura navale sia nello sviluppo degli armamenti, quando videro la nascita dei nuovi cannoni realizzati usando ferro e bronzo. Questo vascello apparteneva alla prima generazione di grandi navi da guerra a tre alberi, armato con oltre cento canne da fuoco. Per poterle approntare fu necessario reperire il bronzo, metallo assai raro sul mercato. L’impiego del Mars in battaglia differisce da quello delle navi precedenti per un’importante novità tattica. Lo scontro di Öland, che gli fu fatale, fu storicamente la prima battaglia navale in cui le navi usarono il fuoco diretto dei cannoni per offendere l’avversario, piuttosto che per perseguire l’abbordaggio classico del nemico. In realtà nel primo giorno di battaglia gli Svedesi comandanti dall’ammiraglio Bagge avevano sbaragliato i Danesi, grazie ad una potenza di fuoco non comparabile, ma il secondo giorno, i Danesi della flotta di Lubecca cambiarono tattica e decisero di concentrarsi sulla grande nave da battaglia, lanciando palle di fuoco incendiarie sul grande vascello.

L’idea era di creare scompiglio al fine di riuscire ad abbordarla mentre era in fiamme. L’incendio si propagò velocemente, alimentato dalle esplosioni dei depositi di polvere da sparo e degli stessi cannoni. Si ritiene che furono proprio le loro esplosioni a causarne l’affondamento. Uno squarcio si apri sulla prua trascinando oltre mille uomini negli abissi. Quel 30 maggio 1564, il Mars scomparve ed iniziò la storia della sua maledizione.

IL RITROVAMENTO DEL RELITTO

Il relitto è stato scoperto da un team guidato da Richard Lundgren, uno dei proprietari di Ocean Discovery, una società di subacquei professionisti che assiste il lavoro degli archeologi marittimi e a Johan Rönnby, professore di archeologia marittima all'Università di Södertörn in Svezia, sono state affidate le ricerche per ricostruire la storia della nave.

La Mars con i suoi 50 metri di lunghezza era uno dei vascelli più grandi della flotta militare svedese, dotata di 107 cannoni e con quasi 1.000 persone di equipaggio, era una delle navi da guerra più famosi della sua epoca. Era il 1564 quando il vascello s’inabissò nel Mar Baltico, nel corso della Guerra dei Sette Anni, probabilmente a causa di una esplosione che la distrusse facendola colare a picco.

Reperti trovati all’interno del relitto

Nel 2011, dopo anni di ininterrotte ricerche, il relitto è stato individuato a 75 metri di profondità al largo dell’isola di Öland, la nave era inclinata sul lato destro sul fondale dove per quasi 450 si è conservata incredibilmente bene, grazie soprattutto a condizioni ambientali favorevoli, come la scarsità di sedimenti e la lentezza delle correnti.

Il relitto è stato scoperto da un team guidato da Richard Lundgren, uno dei proprietari di Ocean Discovery, una società di subacquei professionisti che assiste il lavoro degli archeologi marittimi e a Johan Rönnby, professore di archeologia marittima all'Università di Södertörn in Svezia, sono state affidate le ricerche per ricostruire la storia della nave.

Il team guidato da Rönnby sta ispezionando il relitto millimetro per millimetro e, grazie ai fondi della National Geographic Foundation, gli archeologi subacquei stanno scansionando il relitto per realizzare una foto mosaico e riproduzioni tridimensionali che consentiranno di condividere la Mars con studiosi e appassionati di tutto il mondo. Riportare un relitto in superficie, infatti, è un’operazione finanziariamente onerosa e pericolosa per la sopravvivenza dei resti archeologici, ma oggi grazie ai laser scanner utilizzati dagli studiosi il sito potrà esse esplorato e studiato senza ulteriori costi e rischi.

La tradizione, però, narra una storia leggermente diversa. Rönnby spiega che i sovrani svedesi, all'epoca, erano impegnati a consolidare la propria posizione. "Ma la chiesa cattolica, potente com'era, costituiva un grosso ostacolo". Proprio nel tentativo di sminuire il potere della Chiesa, re Erik XIV - colui che commissionò la MARS – diede ordine di confiscare le campane delle chiese, le fusero e utilizzarono il metallo per forgiare i cannoni delle navi da guerra. A bordo c'erano oltre cento cannoni di svariate dimensioni. Secondo il mito, proprio la "nuova vita" forzata di quelle che erano soltanto campane, portò la nave verso la rovina.

La leggenda narra che dopo l’affondamento uno spettro si alzò dalle profondità degli abissi per proteggere il relitto in modo che non fosse mai più scoperto.

Lundgren e i suoi colleghi recuperarono 50 cannoni di bronzo dell'epoca, ma il fortunato sommozzatore ci tiene a precisare: «Non abbiamo cercato ricchezze, anche perché, secondo una severissima legge svedese, ogni tesoro ritrovato nelle acque territoriali appartiene allo Stato, che a sua volta può rilasciare una "generosa mancia" a chi l'ha trovato. Purtroppo c'è troppa gente senza scrupoli che ha selvaggiamente violato i relitti, asportandone reperti preziosi. E così non può continuare».

Ma è impossibile controllare e tenere d'occhio tutte le imbarcazioni che incrociano nel Golfo di Botnia a caccia di tesori. Di grandi galeoni ricchi di tesori che giacciono sul fondo ne sono stati ritrovati otto, mentre di due non si sono trovate ancora le tracce. Inoltre, nel corso di varie guerre, comprese le ultime due mondiali, sono numerosissime le unità affondate con siluri o cannoneggiamenti. Lo stato di conservazione dei relitti, anche quelli più antichi, è ottimo, anche grazie alla mancanza, nel Golfo di Botnia, del mollusco «Tiridinidae», presente nei mari caldi e temperati, che mangia il legno delle navi. Secondo l'archeologo marittimo Johan Rònnby, sarebbe quindi possibile ritrovare anche relitti risalenti all'epoca vichinga o alla preistoria, perfettamente conservati e forse ricchi di reperti preziosi per gli studiosi di antichità. Sempre che cercatori di tesori senza scrupoli non arrivino prima a saccheggiarli.

Carlo GATTI

Rapallo, giovedì 6 maggio 2019

AMOCO CADIZ - Disastro Ambientale

Petroliera

AMOCO CADIZ

233.564 G.T.

QUARTO DISASTRO DEL GIGANTISMO NAVALE

16 MARZO 1978

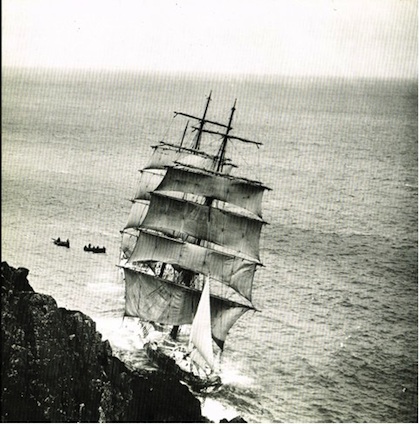

Il relitto della AMOCO CADIZ a Portsall (Finistèrre) Francia

Armatore :.... Amoco Transport Company

-

Lunghezza:334 Mt Larghezza:51 Mt - Puntale:26,18 Mt -Portata Lorda:230.000 T. - Impostata:28/06/1973

Entrata in linea: 11/05/1974

Dopo aver caricato greggio in Golfo Persico, navigava verso la costa da Limebay a Rotterdam, percorso abituale negli ultimi anni.

NOTA: Passaggio di Fromveur

Il Passaggio di Fromveur (« Passage du Fromveur » in francese) è situato tra l'arcipelago di Molène e l'isola di Ouessant, nel mer d'Iroise (Finistère, Francia). Questo tratto di mare è percorso da correnti molto violente: fino a 8 o 9 nodi localmente, e circa 7 nodi in mare aperto.

La navigazione è molto pericolosa anche perché il vento che vi spira è contrario rispetto alla direzione della corrente, per questo il mare risulta essere sempre molto agitato.

Per proteggere e aiutare i naviganti, ci sono due fari, tra i più famosi della Bretagna: la Jument e Kéreon.

Prima della creazione della Torre Radar di Ouessant nel 1982, questo luogo è stato teatro di una serie di tragici naufragi, tra cui le petroliere Olympic Bravery (1976) e Amoco Cadiz (1978) che causarono disastri naturali gravissimi. Infatti questo tratto di mare è frequentato annualmente da circa 50.000 navi.

Cronaca del disastro

Alle ore 09,45 del 16 Marzo 1978, il timone del “colosso” và fuori uso, tutto l'equipaggio della nave viene messo al corrente della situazione, la navigazione prosegue e il comandante Bardari comunica, via radio, all'armatore il problema. C'è uno scambio di pareri, ma il Comandante rifiuta ogni offerta d'aiuto. Purtroppo la nave senza la possibilità di governare finisce incagliata.

Le condizioni del tempo peggiorano, due rimorchiatori Olandesi navigano a tutta velocità verso la Amoco Cadiz. La nave continua ad avvicinarsi pericolosamente verso la costa.

Verso le ore 22,00 i rimorchiatori riescono ad agganciare la Amoco Cadiz, che si trova a sole tre miglia della costa di Portsall. Il comandante della Amoco Cadiz lancia un disperato SOS, il vento è tanto forte che rende difficilissimo il salvataggio dei 44 uomini dell'equipaggio, la nave ferita a morte, comincia a perdere greggio e le 230.000 tonnellate di prodotto finiscono in mare. Durante quella forte tempesta la nave si spezza in due e affonda.

La sistematica ricerca di trasporti a bassissimo costo spiega la lunga litania di disastri petroliferi, soprattutto nell'Europa occidentale: Torrey-Canyon nel 1967, Olympic-Bravery, Urquiola e Boehlen nel 1976, Amoco-Cadiz nel 1978, Gino nel 1979, Tanio nel 1980, Haven nel 1991, Aegean-Sea nel 1992, Braer nel 1993 e Sea-Empress nel 1996 (anno in cui sono naufragate, in tutto il mondo, 70 petroliere). Ultimo in ordine cronologico, quello della petroliera Erika che, partita da Dunkerque alla volta di un porto italiano, si è spezzata ed è colata a picco in seguito a una tempesta al largo di Penmarch, il 12 dicembre scorso.

La "AMOCO TANKER COMPANY", ordinò presso gli stessi cantieri una serie di quattro navi che hanno avuto i seguenti numeri di costruzione:

- C 93 AMOCO MILFORD HAVEN (affondata in rada a Genoa)

- C 94 AMOCO SINGAPORE

- C 95 AMOCO CADIZ (affondata a Portsall)

- C 96 AMOCO EUROPA

Una delle caratteristiche salienti di questa classe è la prua filante con il bulbo molto pronunciato, questo particolare rende subito riconoscibile la nave di questa classe, lunga 334 metri, larga 51, l'altezza della linea di costruzione è di 26,18 metri, la sovrastruttura è alta sette ponti.

Il viaggio della nave iniziò nel Golfo Persico con destinazione il porto di Le Havre (Francia) ed il disastro causato è considerato il 5º nella storia delle maree nere. Il carico era di 230.000 tonnellate di petrolio greggio iraniano trasportato, al quale si aggiunsero 3.000 tonnellate di gasolio, che si riversarono insieme lungo 400 km di coste bretoni della Francia.

La mattina del 16 marzo del 1978, verso le ore 09.00, le condizioni meteorologiche erano davvero proibitive: mare in burrasca, temporali e forti venti causarono, per le fortissime sollecitazioni, la rottura dell'impianto idraulico del timone. L'equipaggio della nave non ebbe altra scelta che richiedere soccorsi e assistenza alle autorità francesi. Nonostante l'arrivo di un potente rimorchiatore d’altomare, ci fu un ritardo operativo dovuto all’attesa dell’autorizzazione da parte della società Amoco. “Ritardo burocratico” che si protrasse a causa della TRATTATIVA in corso tra le parti sulla formula NO CURE NO PAY (Pago se mi salvi). Il comandante fu costretto ad attendere l'ordine dei dirigenti, ma a causa dei fortissimi venti, la superpetroliera raggiunse in poco tempo gli scogli affioranti in prossimità della costa e qui s'incagliò, si spezzò in due riversando il suo carico inquinante.

La mobilitazione

Centinaia di volontari si mossero immediatamente organizzati da Associazioni Ecologiste si rimboccarono le maniche per scongiurare una contaminazione dei litorali. In seguito, le Autorità locali dichiararono che non bastarono sei mesi per pompare e disperdere il petrolio che aveva ricoperto le spiagge colpite. Ben 90 comuni ebbero le spiagge invase dalla marea nera.

Le reazioni

La catastrofe nel paese transalpino suscitò notevole sconcerto e apprensione. Poco dopo l'accaduto, alcune Organizzazioni Ecologiste diramarono un appello per boicottare la SHELL, la società destinataria del carico, anche perché la stessa multinazionale non si era affatto impegnata nelle operazioni di bonifica delle aree contaminate.

Le conseguenze all'ambiente e il danno causato

Questo incidente fu il decimo per gravità nella storia dei naufragi di petroliere. I decessi non sono avvenuti immediatamente, bensì la più alta mortalità di animali avvenne nell'arco di due mesi dalla catastrofe. Già dopo un paio di settimane, milioni di molluschi e echinoidee (ricci di mare) morirono, a cui si aggiunsero circa 9.000 tonnellate di ostriche. Per molti mesi i pescatori raccolsero animali con ulcere e tumori alla pelle, e quelli che a "prima vista" apparivano sani, avevano uno sgradevole sapore di petrolio.

Nel 1988 il danno al turismo ed ai pescatori fu stimato in circa 250 milioni di dollari. Il Governo francese presentò un "conto" di 2 miliardi di dollari da destinare ai richiedenti: Stato, Comuni, singoli privati, associazioni professionali e ambientali.

A seguito di questo incidente, nel 1982 sull'isola di Ouessant fu costruita una Torre Radar che assicura da allora il controllo e l’assistenza ai naviganti che transitano in questo trafficatissimo tratto di mare.

Anziché adoperarsi per impedire che il greggio raggiungesse le coste della Cornovaglia, emerse in modo evidente l’inesistenza di coordinamento tra gli Stati confinanti per la salvaguardia del mare e delle coste, al contrario fu chiaro fin dall’inizio il tentativo estremo di salvare la petroliera con il suo carico. Solo quando fu chiaro che la Torrey Canyon era definitivamente perduta fu presa la decisione di far levare in volo otto aerei Buccaneers della RAF per bombardare la nave provocandone l’affondamento per evitare danni maggiori. L’uso massiccio ed indiscriminato di sostanze chimiche, molte delle quali tossiche, per il trattamento e la bonifica delle coste invase dal petrolio, finì per causare danni peggiori e duraturi all’ambiente. Il naufragio della Torrey Canyon fu un’Apocalisse nel vero senso del termine, cioè una rivelazione: la fiducia pressoché illimitata del pubblico nella possibilità di poter trasportare senza alcun rischio sostanze altamente inquinanti come il petrolio, colò a picco con essa.

Disastri navali e inquinamento da idrocarburi: il bilancio di un quarantennio.

Anche se in realtà dal 1959 i disastri navali con conseguente sversamento di idrocarburi erano già stati almeno una quarantina, fu solo nel 1967, cioè all’indomani dell’incidente della Torrey Canyon che l’opinione pubblica mondiale ebbe la reale percezione dei pericoli ambientali legati al trasporto del greggio via mare e che sul piano normativo e della gestione delle emergenze si prese coscienza della necessità di intervenire in modo più incisivo di quanto non si fosse fatto fino a quel momento. Tralasciando la ricostruzione cronachistica dei singoli incidenti e tentando una sia pure sommaria analisi dell’elenco di questi incidenti nell’arco dei decenni successivi al 1967 in base alla quantità di greggio rilasciato in mare e nell’ambiente circostante (Tabella 1), è possibile avanzare alcune interessanti riflessioni.

Tabella 1. Elenco dei maggiori disastri petroliferi (in milioni di galloni) (in corsivo gli incidenti provocati da petroliere)

|

1. Guerra del Golfo (1991) |

240.0 |

|

|

2. Piattaforma Deepwater Horizon, Golfo del Messico (2010) |

205.8 |

|

|

3. Piattaforma Ixtoc, Golfo del Messico (1979) |

140. |

|

|

4. Abt Summer, largo della Angola (1991) |

80.8 |

|

|

5. Nowruz, Arabia Saudita (1980) |

80.0 |

|

|

6. Fergana, Uzbekistan (1992) |

80.0 |

|

|

7. Castillo de Bellver, largo del Sudafrica (1983) |

78.5 |

|

|

8. Amoco Cadiz, Nord Ovest al largo della Francia (1978) |

68.7 |

|

|

9. Atlantic Empress – Aegean Captain, largo di Trinidad e Tobago (1979) |

48.8 |

|

|

10. MT Haven, largo di Genova (1991) |

44.4 |

|

|

11. Pozzo petrolifero, 480 miglia a sud-est di Tripoli (1980) |

42.0 |

|

|

12. Odyssey, largo della Nuova Scozia (1988) |

40.7 |

|

|

13. Pozzo di Lakeview, California (1910) |

37.8 |

|

|

14. Irene’s Serenade, Grecia (1980) |

36.6 |

|

|

15. Torrey Canyon, largo delle isole Scilly (1967) |

35.0 |

|

|

16. Sea Star, largo dell’Oman (1972) |

34.0 |

|

|

17. Shuaybat, Kuwait (1981) |

31.2 |

|

|

18. Urquiola, largo della costa Nord della Spagna (1976) |

29.0 |

|

|

19. Hawaian Patriot, Nord del Pacifico (1977) |

29.0 |

|

Premesso che quantificare con precisione la effettiva quantità di sostanze nocive, in questo caso idrocarburi, riversate nell’ambiente per cause accidentali è molto difficile e che le stime tendono a divergere, spesso anche notevolmente, a seconda delle fonti, si può infatti affermare che, a dispetto della loro fama le petroliere, pur restando una delle maggiori cause di sversamenti di petrolio (considerati convenzionalmente quei disastri che provocano il rilascio di più di 700 tonnellate di idrocarburi nell’ambiente), non solo non sono responsabili di almeno delle tre più gravi catastrofi della storia, ma che molti degli incidenti più gravi presenti nell’elenco sono prevalentemente concentrati tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta (dalla Torrey Canyon alla Amoco Cadiz e alla Atlantic Empress, fino alla Castillo de Bellver) fino ai primi anni Novanta (la Haven e soprattutto la ABT Summer entrambe affondate nel 1991, vero e proprio annus horribilis nella storia di questo tipo di disastri ambientali).

Carlo GATTI

8 Aprile 2015

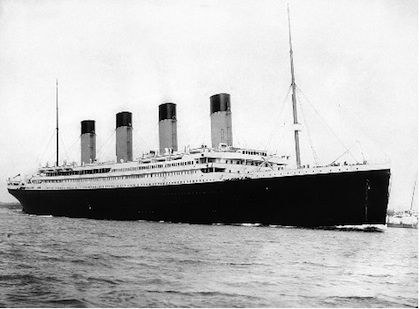

TITANIC - Una breve Storia ...

RMS TITANIC - Una breve Storia ...

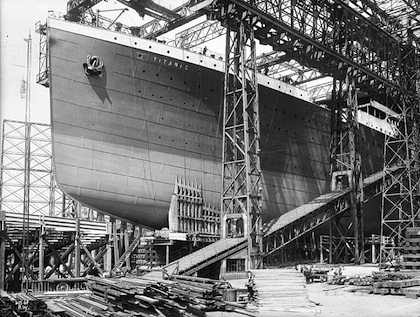

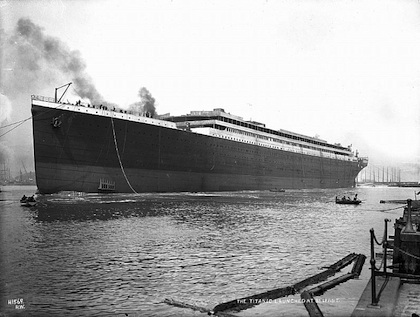

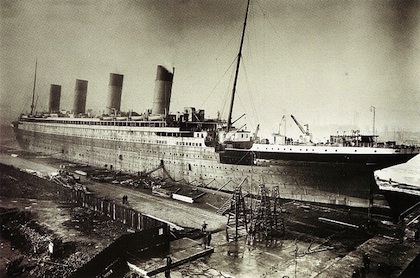

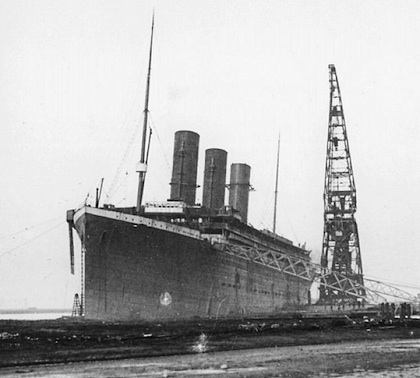

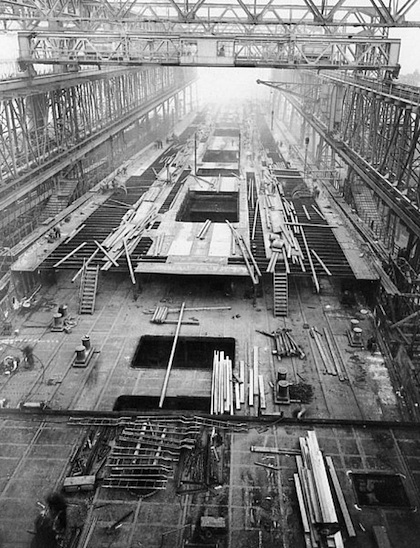

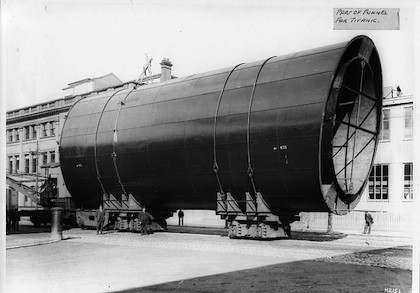

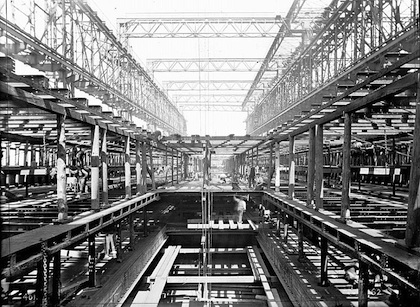

Secondo di tre transatlantici, il RMS Titanic, assieme ai suoi due gemelli Olympic e Britannic fu progettato per offrire un collegamento settimanale di linea con l'America e garantire il dominio delle rotte oceaniche alla White Star Linne. Costruito presso i cantieri Harland and Wolff di Belfast, il Titanic rappresentava la massima espressione della tecnologia navale di quei tempi ed era il più grande e lussuoso transatlantico del mondo.

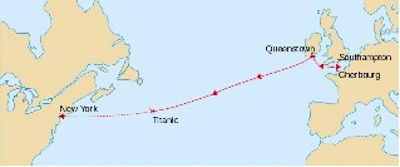

Durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, via Cherbourg e Queensrown, entrò in collisione con un iceberg alle 23,40 (ora di bordo) di domenica 14 aprile 1912. L'impatto provocò alcune falle lungo la fiancata destra del transatlantico, che affondò 2 ore e 40 minuti più tardi (alle 2,20 del 15 aprile) spezzandosi in due tronconi. Nel naufragio persero la vita 1.518 dei 2.223 passeggeri imbarcati compresi i 900 uomini dell'equipaggio; solo 705 persone riuscirono a salvarsi, alcune delle quali morirono subito dopo essere stati salvati dal Carpathia. L'evento suscitò un'enorme impressione sull'opinione pubblica e portò alla convocazione della prima “conferenza sulla sicurezza della vita umana in mare”.

Il Titanic, come le gemelle RMS Olympic e Britannic, era stato progettato per competere con il Lusitania e il Mauretania, transatlantici della compagnia rivale Cunard Line che erano all'epoca le navi più lussuose, veloci e imponenti tra quelle impegnate sulle rotte transatlantiche. Poiché svolgeva anche il servizio postale, le fu assegnato il prefisso RMS (Royal Mail Ship) oltre a SS (Steam ship,nave a vapore). La nave era stata disegnata da William Pirrie, presidente della Harland and Wolff, e dall'architetto navale Thomas Andrews, che era il capo progettista. La costruzione del Titanic, finanziata dall'armatore americanoJohn Pierpont Morgan con la sua società International Mercantile Marine Co., iniziò il 31 marzo 1909; lo scafo fu varato il 31 maggio 1911 e le sovrastrutture furono completate il 31 marzo dell'anno seguente.

Venne registrato nel registro navale del porto di Liverpool col numero ufficiale N. 131428 e sigla telegrafica "MGY". Il costo finale del transatlantico fu di 7,5 milioni di dollari del 1912, equivalenti a 180 milioni di dollari del 2012. Il Titanic era lungo 269 metri e largo 28, aveva una stazza di 46.328 tons e l'altezza del ponte sulla linea di galleggiamento era di 18 metri (53 metri l'altezza totale). Sebbene avesse la stessa lunghezza dell'Olympic, aveva un tonnellaggio lordo maggiore per via del maggiore spazio interno, dovuto principalmente alla chiusura di parte della passeggiata sul ponte "A" con finestre parzialmente apribili.

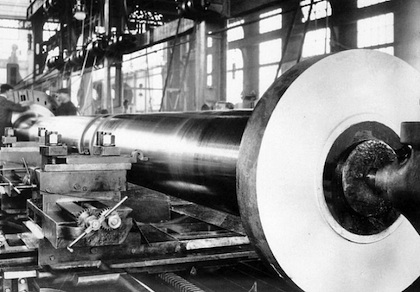

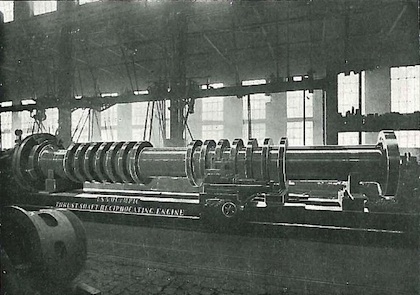

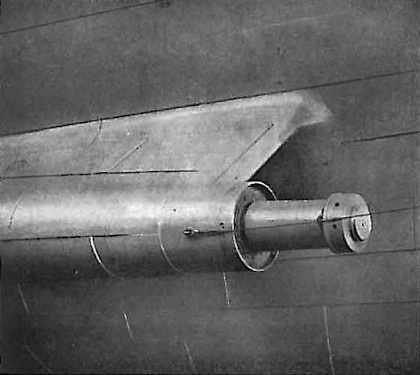

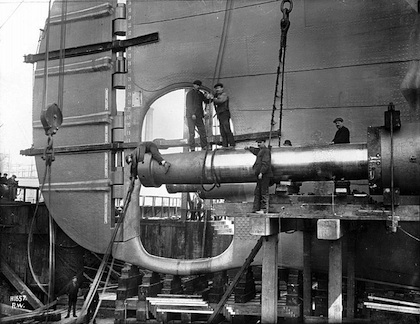

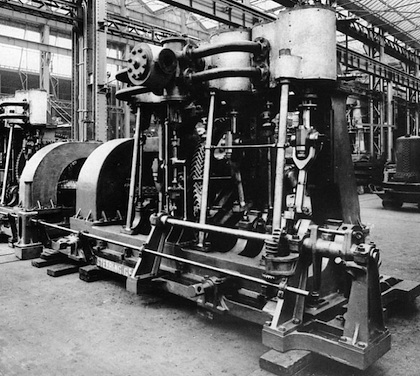

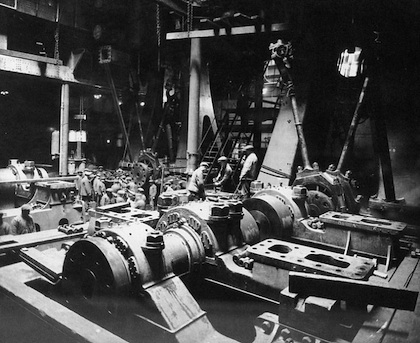

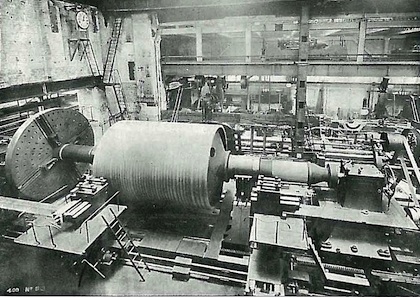

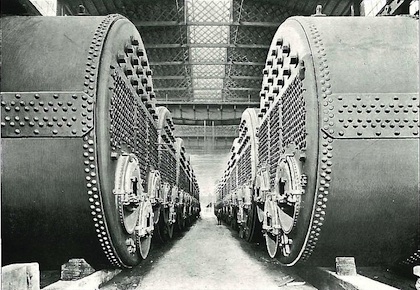

La propulsione era a vapore (era un piroscafo, a differenza delle successive imbarcazioni – definite motonavi – dotate dimotori Diesel), con quattro cilindri contrapposti invertibili a triplice espansione (macchine alternative) più una turbina Parson a bassa pressione. Le macchine alternative del Titanic e dell'Olympic restano le più grandi mai costruite, occupavano quattro piani in altezza sviluppando quasi 38 MW (51 000 CV) di potenza e muovevano le due eliche laterali. La turbina muoveva la sola elica centrale.

Le 29 caldaie, aventi un diametro di 5 metri ciascuna, erano in grado di bruciare circa 728 tonnellate di carbone al giorno. La velocità massima era di 23 nodi (43 K/m ), inferiore di tre nodi rispetto alla velocità del Mauretania. Solamente tre dei quattro fumaioli erano funzionanti, il quarto aveva solo la funzione di presa d'aria e fu aggiunto per rendere la figura della nave più imponente; erano dipinti in ocra e nero, come voleva la tradizione della White Star, mentre il rosso era il colore della Cunard Line.

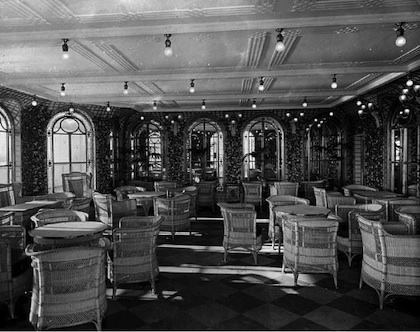

La nave aveva una capacità utile di 3.547 persone tra passeggeri ed equipaggio. L'allestimento di bordo comprendeva tra l'altro una piscina coperta di 9 m × 4 m s ul ponte D, sul modello dell'Olympic (per la prima volta su una nave), una palestra, un bagno turco e un campo di squash. Le cabine di prima classe erano rifinite con la massima sfarzosità. C'erano 34 suite, ognuna delle quali dotata di soggiorno, sala di lettura e sala da fumo; ogni suite era arredata in stile diverso. Erano disponibili tre ascensori per la prima classe e, come novità, un ascensore anche per la seconda classe.

La terza classe valeva la seconda sulle altre navi, ed era decorata con legno di pino verniciato di bianco, pareti smaltate e sedie di teak. Nel ristorante di terza classe era collocato un pianoforte. Il Titanic era un gioiello di tecnologia ed era ritenuto praticamente inaffondabile. La sua stazione radio era considerata (con l'Olympic) la più moderna e potente mai installata su un bastimento, la sua portata raggiungeva una distanza di 400 miglia (650 km) e le antenne erano collocate sui due alberi maestri ad un'altezza di 60 metri e distanti tra loro 180 metri (in caso di emergenza, il generatore elettrico poteva essere sostituito da un generatore diesel).

Il ponte lance era dotato delle nuovissime gru "Welin", in grado di sostenere complessivamente 32 lance di salvataggio e ammainarne 64 (alla fine furono montate soltanto 16 lance). La chiglia della nave aveva un doppio fondo cellulare e lo scafo era suddiviso in 16 compartimenti stagni, le cui porte a ghigliottina si potevano chiudere automaticamente dal ponte di comando (in mancanza di energia elettrica si potevano chiudere sfruttando la forza di gravità). Questi compartimenti, però, non attraversavano tutta l'altezza dello scafo ma si fermavano al ponte E (più o meno a metà dello scafo, per dare più spazio alla disposizione delle sale). Il Titanic avrebbe potuto galleggiare anche con due dei compartimenti intermedi allagati oppure con tutti i primi quattro compartimenti di prua allagati. Lo scontro con l'iceberg causò però l'allagamento dei primi cinque compartimenti prodieri.

I Costi

Alla consegna il transatlantico Titanic costò circa 7,5 milioni di dollari (167 milioni di dollari del 2010 ), il biglietto di sola andata per New York, in suite di prima classe, costava 3.10o dollari dell'epoca, circa 40.000 euro del 2012, mentre in appartamento di prima classe costava 4.350 dollari (o 870 sterline del 1912 pari a 83.200 dollari del 2007, circa 64.100 euro), in cabina di prima classe 150 dollari (o 30 sterline dell'epoca, pari a 2.975 dollari del 2007 o 2300 euro), in cabina di seconda classe 60 dollari (o 12 sterline dell'epoca pari a 1.200 dollari del 2007, ovvero circa 930 euro), mentre un biglietto di terza classe solo 32-40 dollari (6-8 sterline dell'epoca, circa 595-793 dollari del 2007, fra i 458 e i 610 euro); inviare un telegramma privato di 10 parole dal servizio telegrafico di bordo costava 3,12 dollari (12 scellini e 6 pence di allora, l'equivalente di 62 dollari del 2007, 48 euro) e 9 pence per ogni parola aggiuntiva. Una partita asquash 50 cent. ed una seduta al bagno turco 1 dollaro (rispettivamente 9 e 18 dollari odierni)

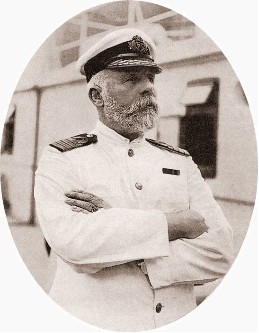

Ed ora il calcolo degli stipendi del personale nel 1912 rapportati al controvalore di un secolo dopo (del 2012). Lo stipendio mensile del capitano Smith ammontava a 105 sterline (circa 6 050 dollari attuali), mentre quello di un marinaio era di 5 sterline al mese (290 dollari attuali), quello di una vedetta era di 5 sterline e 5 scellini (320 dollari attuali) e quello di una hostess era di 3 sterline e 10 scellini (attuali 190 dollari), mentre il salario medio di ciascun operaio addetto alla costruzione della nave era mensilmente pari a poco più d'una sterlina (corrispondente a circa 60 dollari odierni). I telegrafisti avevano stipendi diversi: a Philips spettavano 4 sterline e 5 scellini per il viaggio, mentre a Bride solo 2 sterline, 2 scellini e 6 penny.

Il primo e unico viaggio del Titanic

La durata del viaggio inaugurale del grande transatlantico era prevista di dieci giorni. Dopo la sua ultimazione, il 31 marzo 1912, la nave partì da Belfast il 2 aprile per giungere a Southampton due giorni dopo. La nave partì per il suo primo (e ultimo) viaggio il 10 aprile 1912 da Southhampton (Regno Unito) alle 12,00 verso New York, comandata dal capitano Edward John Smith. Per lui, il viaggio del nuovo transatlantico costituiva l'ultimo comando prima del pensionamento, e rappresentava il coronamento di una lunga e brillante carriera durata oltre 40 anni.

In una sua celebre dichiarazione aveva affermato di non riuscire a immaginare alcun tipo d'infortunio che potesse accadere a questi nuovi transatlantici, poiché la tecnica di costruzione era andata ben oltre gli incidenti che si potessero allora immaginare. Egli volle al suo fianco un comandante in seconda più esperto di quello che gli era stato assegnato e, all'ultimo momento, chiese alla Compagnia di trasferire Henry Wilde sul Titanic, almeno per il viaggio inaugurale Wilde, che prima si trovava sull'Olympic, subentrò così a William Murdoch, il quale retrocesse al rango di 1° ufficiale; il 1° ufficiale Charles Lightoller diventò il 2°, mentre il 2° fu trasferito (nello svuotare in fretta l'armadietto dei propri effetti personali, egli – inavvertitamente – pose in valigia pure le chiavi dell'armadietto in cui erano custoditi i binocoli). Sembra che Wilde non fosse entusiasta dell'improvviso cambiamento e prima dello scalo a Queenstown scrisse alla sorella: “Questa nave continua a non piacermi, mi dà una strana sensazione”.

Molti passeggeri della seconda classe, precedentemente prenotati su altre navi, vennero dirottati sul Titanic a causa di uno sciopero nelle forniture di carbone. Tra loro viaggiava il ceto medio della popolazione: impiegati, insegnanti, commercianti, ecc. La terza classe era affollata di emigranti provenienti da tutte le parti del mondo ed erano coadiuvati dall'interprete di bordo. In prima classe erano imbarcati alcuni degli uomini più in vista dell'epoca. Tra questi vi era il milionario John Jacob Astor IV possessore di 150 milioni di dollari e proprietario di alcuni preziosi immobili tra cui il noto Waldorf-Astoria Hotel di New York. Vi erano inoltre l'industriale Benjamin Guggenheim (il cui fratello era titolare dell'omonima fondazione d'arte), Isidor Straus (proprietario del centro commerciale Macy) e la moglie Ida, Washington Roebling (figlio del costruttore del Ponte di Brooklyn), il Consigliere presidenziale statunitense Archibald Butt (che tornava in America dopo una missione diplomatica in Vaticano insieme al compagno, il pittore Francis Millet), Arthur Ryerson (il magnate americano dell'acciaio), George Widener (figlio del magnate dell'industria tranviaria statunitense), il giornalista William Thomas Stead, la contessa di Rothes, lo scrittore Helen Churchill Candee, lo scrittore Jacques Futrelle, i produttori di Broaway Henry e Irene Harris, l'attrice cinematografica Dorothy Gibson, la milionaria Margaret "Molly" Brown, la contessa Lady Duff Gordon, George Elkins Widener e la moglie Eleonora, John Borland Thayer e molti altri.

Il capitano Edward John Smith

Le ultime ore

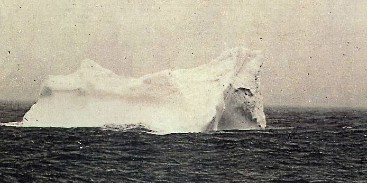

L'unica fotografia disponibile dell'iceberg che affondò il Titanic, immortalato pochi giorni dopo il disastro dal marinaio ceco Stephan Rehorek.

Il 14 aprile, dopo quattro giorni di navigazione, verso le 13,30 il capitano consegnò a Bruce Ismay un messaggio appena ricevuto dal vapore Baltic, che segnalava la presenza di ghiaccio a 400 km sulla rotta del Titanic, tuttavia, il capitano non diminuì la velocità. Il direttore della White Star non diede eccessivo peso alla cosa e giudicò sufficiente spostare la rotta del transatlantico sulla Outward Southern Track, un corridoio di navigazione concordato per le navi di linea. I due uomini discussero anche della velocità decidendo di portarla al massimo possibile. Nelle ultime 24 ore, infatti, erano state percorse ben 546 miglia e c'era la possibilità di arrivare a New York con un giorno di anticipo. Non fu mai chiarito di chi fu la responsabilità finale della decisione.

Comunque, l'eventualità di incontrare packs era un fatto assolutamente normale e le navi di linea erano solite mantenere alta la velocità per assicurare l'orario. Questa verità fu confermata durante l'inchiesta britannica successiva al disastro, quando parecchi comandanti (John Pritchard, William Stewart, Alexander Fairfull, Andrew Braes e molti altri) furono interrogati al riguardo. La velocità veniva ridotta solo in caso di effettivo avvistamento, ma finché la visibilità era buona e le vedette allertate, si poteva procedere normalmente. Durante il processo sulle cause del naufragio, vi fu chi ipotizzò che la compagnia di navigazione avesse espressamente richiesto di rimanere al di sopra dei 20 nodi di velocità al fine di assicurarsi il prestigioso "Nastro Azzurro" (Blue Ribbon).

Alle 13,45 arrivò un messaggio di "segnalazione iceberg" dal piroscafo Amerika, che inspiegabilmente non giunse al ponte di comando, mentre nel pomeriggio un altro avviso, questa volta dal Mesaba, non fu consegnato. I marconisti erano impegnati nell'invio dei numerosi messaggi privati dei passeggeri, che fin dal giorno prima si erano accumulati a causa di un guasto momentaneo all'apparecchiatura radio (i cavi del trasformatore secondario si erano bruciati).

Verso le 21,00 la temperatura era scesa a un grado sopra zero e l'ufficiale di turno – Lightoller – aveva avvertito il maestro d'ascia che la scorta d'acqua sarebbe probabilmente gelata. Circa a quell'ora, il comandante salì in plancia e discusse con Lightoller le condizioni eccezionalmente calme del mare. Prima di ritirarsi in cabina, Smith ordinò di chiamarlo se fosse accaduto qualcosa di strano e di diminuire la velocità in caso di foschia. L'abbassamento della temperatura indicava probabilmente che si stavano avvicinando ad un banco di iceberg e Lightoller disse alle vedette di prestare attenzione ai ghiacci galleggianti, soprattutto a quelli di ridotte dimensioni chiamarti growlers.

Alle 22,00 il 1° ufficiale Murdoch subentrò a Lightoller, dal quale ricevette gli ordini del Comandante. Mezz'ora più tardi Murdoch rispose ad un messaggio per mezzo di una lampada Morse proveniente dal piroscafo Rappahannock, che incrociò il Titanic alle 22,30. Lo informava di essere appena uscito da una banchisa circondata da iceberg. Lo stesso Murdoch ordinò al “lampista” di chiudere i boccaporti sul castello di prua, in modo che la luce non ostacolasse la visuale delle vedette, senza però risolversi a ridurre la velocità della nave. L'esperienza aveva infatti dimostrato che in condizioni normali una massa di ghiaccio era visibile grazie alle onde che si increspavano alla sua base. Tuttavia, con un mare assolutamente piatto come in quel momento, il margine di sicurezza era molto ridotto. Durante l'inchiesta britannica, Lightoller specificò che “…l'oceano era liscio come la superficie di un tavolo o di un pavimento; era un fatto veramente eccezionale”.

Alle 23,00 un importantissimo marconigramma giunse infine dal mercantile Californian, che sostava bloccato nella banchisa a poche decine di miglia a nord-ovest dal Titanic: nel messaggio veniva segnalata la presenza di un enorme campo di iceberg proprio sulla rotta del transatlantico, ma anche questo messaggio non venne recapitato in plancia. Anzi, il marconista Phillips rimproverò l'operatore del Californian per aver interrotto il suo lavoro con la stazione telegrafica di Capo Race, a Terranova. In generale, il risultato fu un atteggiamento di leggerezza e di eccessiva sicurezza che si impadronì di tutto l'equipaggio.

Collisione

Alle 23,40 (ora locale della nave, UTC-3), le vedette Frederik Fleet e Reginald Lee videro un iceberg di fronte alla nave. Gli iceberg che affollano le rotte atlantiche settentrionali provengono sempre dalla costa occidentale della Groenlandia o dal Labrador ed impiegano 2-3 anni per giungere al 41° di latitudine nord, sospinti prima dalla fredda Corrente del Labrador che li preserva, poi dalla calda Corrente del Golfo che li scioglie lentamente. L'iceberg che affondò il Titanic era praticamente coevo alla nave che ne rimase vittima ed al momento dell'urto – in base a recenti calcoli – dovrebbe aver sviluppato una pressione di almeno 985Kg/cm2 sull'acciaio della fiancata del transatlantico, quando l'acciaio stesso resiste fino ad una pressione di circa 690-750 kg/cm², in base al grado di purezza dalle scorie di fusione.

L'avvistamento avvenne “a occhio nudo” a causa della mancanza dei binocoli, e quindi in ritardo: si disse che la portata visiva della vedetta fosse di almeno 1 miglio di distanza, quando recenti simulazioni computerizzate, tenendo conto che quella notte non c'era il chiarore della luna ed il mare era “di calma piatta”, attestano che la portata visiva non poteva superare i 450–550 m di distanza, troppo pochi per evitare la collisione alla velocità di 21 nodi a cui filava il bastimento, per evitare l'urto fatale, la velocità della nave non avrebbe dovuto superare i 9 nodi, il che avrebbe ritardato di tre giorni l'arrivo a New York. La zona in cui avvenne il disastro è nota per essere un'area interessata dagli iceberg durante la primavera e dagli uragani in estate – autunno ed è considerato un fatto eccezionale la contemporanea assenza di luna e di calma piatta del mare, ragion per cui, con la sola illuminazione stellare e senza il frangersi delle onde sulle pareti dell'iceberg, l'iceberg stesso non poteva che esser avvistato a meno di 500 metri dalla prua della nave.

La mancanza dei binocoli – si appurò al processo – era imputabile alla fretta di dover salpare da Southampton nei tempi previsti, ragione per cui non furono distribuiti a bordo già alla partenza. Il motivo è anche spiegabile con il rimpasto dell'equipaggio voluto dal Comandante, in quanto il 2º ufficiale Blair (sostituito da Lightoller) prima del trasferimento diede istruzione di togliere dalla coffa i binocoli che lui stesso aveva portato. In pratica, l'iceberg che le vedette si trovarono di fronte era pressoché invisibile, venne avvistato non direttamente, ma indirettamente in quanto la sua sagoma nera interrompeva la linea dell'orizzonte e lasciava una piccola porzione della volta celeste priva apparentemente di stelle.

Dopo l'avvistamento, Fleet suonò tre volte la campana e telefonò sul ponte di comando dicendo: "Iceberg dritto di prua! Iceberg dritto di prua!". Il capitano Edward John Smith era sceso nella sua cabina da mezz'ora ed al comando della nave era in quel momento il secondo ufficiale, Murdoch, che comandò di virare immediatamente a sinistra, ordinando anche di mettere le macchine "indietro tutta", ma la nave viaggiava alla velocità di circa 22,5 nodi (velocità calcolata subito dopo dal 4º ufficiale Boxhall) e non riuscì a rallentare nel tempo necessario ad evitare l'impatto, in virtù dell'abbrivo del transatlantico. Inoltre, erano invertibili soltanto le due eliche laterali della nave, non l'elica centrale che doveva necessariamente essere fermata, impedendo così il supporto della stessa alla manovra in atto.

Dopo il ritrovamento del relitto, in base alla posizione geografica, si scoprì che la velocità effettiva al momento della collisione era di circa 20,5 nodi. Inoltre, a posteriori, è stato ipotizzato che se Murdoch avesse mantenuto la ROTTA, la nave avrebbe subìto un violento impatto frontale contro l'iceberg, danneggiando i primi due compartimenti stagni e potendo probabilmente continuare la traversata verso New York. Il ghiaccio strisciò sulla dritta piegando le lamiere e provocando sei diversi squarci sotto la linea di galleggiamento. L'iceberg fotografato giorni dopo sul luogo del disastro, pare esser proprio quello incriminato in quanto appariva colorato da due strisce, una nera e una sottostante rossa, i colori dell'inaffondabile Titanic. La collisione non fu avvertita in maniera significativa dai passeggeri delle classi prima e seconda in virtù del fatto che le loro cabine erano posizionate al di sopra della linea di galleggiamento e solo chi si trovava sul ponte si accorse della presenza dell'iceberg, pur senza rendersi conto della gravità dell'evento, in quanto piovvero frammenti di ghiaccio distaccatesi dalla massa dell'iceberg in seguito all'avvenuto impatto.

Dalle testimonianze dei superstiti, l'impatto non fu avvertito in prima classe, mentre fu descritto dai passeggeri di seconda classe come "una vibrazione ovattata", come "un botto sordo" dai passeggeri di terza classe, come un rumore "assordante di ferraglia" dai fuochisti, i primi che si resero conto dello sventramento della fiancata (testimonianza dell'unico sopravvissuto del locale caldaie N°.6, il compartimento risultato più danneggiato in seguito all'impatto). Lightoller, che in quel momento si trovava lecitamente a letto nella sua cabina, testimoniò di aver avvertito soltanto “…un'interruzione nella monotonia del movimento”. In seguito i superstiti descrissero l'impatto come “…il rotolare di migliaia di biglie”, come “…se qualcuno avesse strusciato un enorme dito contro la fiancata della nave”, o come se “…un pezzo di stoffa si fosse lacerato”. Ben diversa fu la reazione in sala macchine, dove i fuochisti erano intenti ad alimentare le caldaie. Uno di essi diede la seguente testimonianza: “All'improvviso la murata di dritta parve rovinarci addosso. Si sentì come uno scoppio di arma da fuoco e l'acqua cominciò a scorrere intorno; ci gorgogliò tra le gambe e noi ci precipitammo con un balzo nel compartimento successivo chiudendoci alle spalle la porta stagna. Non pensai, e nessuno lo pensò in quel momento, che il Titanic sarebbe potuto affondare”.

Prime fasi dopo l'impatto

Mentre l'acqua cominciava ad invadere i compartimenti furono immediatamente chiuse le porte stagne e il Capitano Smith ordinò di scandagliare la nave. Secondo gli studi compiuti durante la progettazione, la nave sarebbe potuta rimanere a galla anche con quattro compartimenti allagati in successione ma non se ad essi se ne aggiungeva un quinto (le sei fessure aperte dall'iceberg interessarono infatti i primi cinque compartimenti prodieri). Inoltre, le paratie stagne non superavano il ponte "E", che si trovava all'incirca a metà dell'altezza della nave. A causa di questo, l'affondamento della prua avrebbe fatto tracimare l'acqua verso gli altri comparti rendendo pressoché inutile il lavoro delle pompe idrauliche. La situazione apparve immediatamente drammatica; i 4 compartimenti del carico, situati a prua della nave, in 10 minuti imbarcarono più di 4 metri cubi d'acqua causando un conseguente primo abbassamento della carena frontale di 2° facilitando l'entrata dell'acqua all'interno degli altri compartimenti e del primo dei compartimenti caldaie già colpito dall'iceberg (quinto compartimento da prua). La chiusura istantanea delle paratie non permise, almeno in un primo tempo, il fluire d'acqua nei compartimenti stagni di prua, destinati ad essere allagati completamente.

Sebbene le paratie furono chiuse prontamente, l'intervento delle pompe non facilitò l'evacuazione dei compartimenti caldaie in cui si registrarono le prime vittime, infatti la mancata chiusura di alcuni regolatori di pressione delle caldaie dei primi compartimenti durante le manovre di inversione permise la fuoriuscita di vapori che compromisero maggiormente l'evacuazione stessa. Dopo i primi 15 minuti tutti i locali caldaie furono evacuati, allo stesso tempo alle sale macchine e alle zone turbine fu ordinato di arrestare completamente la propulsione ma non fu detto loro di abbandonare i posti, di conseguenza tutti i banchi elettrici degli alternatori rimasero in funzione sino alle ultime fasi dell'affondamento. Tutti i macchinisti morirono nell'atto di ritardare il più possibile il triste destino della nave con l'ausilio delle pompe, azione che sarà poi ostacolata dall'allagamento dei piani superiori dove si trovavano le stesse. Per tutto il tempo, dopo il contatto con l'iceberg fino all'affondamento, dai 4 fumaioli uscì un forte sibilo dovuto ad una contromisura adottata per evitare lo scoppio delle caldaie ancora attive facendo fuoriuscire vapore in eccesso per ridurre la pressione.

L'allagamento delle sale macchine, ed in particolare la sala delle turbine elettriche, procedette per gradi e fu notevolmente ritardata dalle chiusure delle porte stagne e dalle pompe, questo fornì energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature e per l'illuminazione necessarie per le operazioni di evacuazione della nave. Dopo la completa chiusura del reparto caldaie e di tutte le 16 paratie stagne la situazione risultava essere la seguente: 5 dei 6 compartimenti interessati al contatto con l'iceberg imbarcavano acqua molto rapidamente; 21 delle 29 caldaie erano ancora accese (si vide necessario dunque aprire gli sbocchi per il vapore per evitare l'esplosione); macchine completamente ferme; alternatori ed impianti elettrici funzionanti; inizio inabissamento della prua e della carena frontale con progressivo innalzamento della poppa (ancora poco evidente) e con conseguente inclinazione dello scafo a babordo; progressivo allagamento dei compartimenti stagni, l'ingresso di tale quantità d'acqua avrebbe, infatti, determinato un "effetto domino" con tutti gli altri compartimenti proprio perché le chiusure stagne erano state progettate per raggiungere soltanto metà dell'altezza della nave; inizio procedure d'evacuazione dei passeggeri dalla nave.

I calcoli effettuati da Thomas Andrews rivelarono che il transatlantico sarebbe affondato entro un'ora e mezza o due ore al massimo. Fu dato quindi l'ordine di abbandonare la nave secondo le regole: Wilde si occupò delle lance, Murdoch chiamò i passeggeri a raccolta, il 6º ufficiale Moody preparò la lista delle assegnazioni di ogni barca, il 4º fu mandato a svegliare gli altri. Bisognava assolutamente evitare di diffondere il panico, per quanto la situazione sembrasse ancora relativamente sicura. In effetti, l'unica anomalia era costituita dal terribile sibilo del vapore che fuoriusciva dalle valvole dei fumaioli, onde impedire lo scoppio delle caldaie. Lightoller raccontò che il vapore faceva un tale frastuono che mille locomotive rombanti in un tunnel non sarebbero riuscite ad eguagliarlo. Perfino i marconisti, il cui alloggio si trovava dietro la base del fumaiolo n. 1, avevano difficoltà a sentire le trasmissioni radio. «Non sentiamo nulla per il rumore del vapore», fu il messaggio ricevuto una ventina di volte dal piroscafo giapponese Ypiranga. In seguito, il comandante riuscì a farlo diminuire.

Il Titanic era dotato di 3.560 salvagenti individuali ma di sole 16 lance (più 4 pieghevoli) per una capacità totale di 1.178 posti, insufficienti per i passeggeri e l'equipaggio. Le operazioni di carico si svolsero rispettando l'ordine del Capitano, che indicava di far salire "prima le donne e i bambini". L'equipaggio equivocò questo ordine impedendo agli uomini di salire sulle lance, ma in realtà il Capitano intendeva dire che gli uomini avrebbero potuto salire in seguito se fosse rimasto spazio libero. La prima scialuppa fu calata alle 00,40 dal lato destro con sole 28 persone a bordo; poco dopo ne fu calata una con solo 12 persone, sebbene le loro capacità fossero di 65 passeggeri. Sprecando tre quinti dei posti disponibili, molte delle lance vennero calate in mare mezze vuote.

Da parte loro i passeggeri tendevano a considerare la faccenda uno scherzo: se qualcuno aveva il salvagente veniva preso in giro, mentre altri esibivano blocchetti di ghiaccio come souvenir. L'orchestra si posizionò addirittura nel salone di prima classe e cominciò a suonare musica sincopata; si spostò poi all'ingresso dello scalone sul ponte lance.

La posizione registrata del Titanic al momento dell'impatto fu Lat. 41° 46' Long.N 50° 14' O. Il relitto fu trovato in Lat. 41° 43' N - Long. 49° 56' O.

I passeggeri di prima e seconda classe ebbero facile accesso al ponte lance tramite le scale che conducevano al ponte, mentre i passeggeri di terza ebbero notevoli difficoltà a trovare il percorso. Del totale dei passeggeri di terza classe se ne salvò solo un terzo, dando origine alla "leggenda" – supportata da alcune testimonianze – secondo cui vennero intenzionalmente trascurati.

L'ordine di far salire donne e bambini di terza classe sul ponte lance pare che fosse arrivato alle 00,30, quando un cameriere guidò piccoli gruppi di persone attraverso il dedalo di passaggi e il largo corridoio detto Scotland Road sul ponte E.

Intanto, poco dopo mezzanotte, il 4º ufficiale Boxhall scorse le luci di una nave a circa 10 miglia di distanza (si trattava del Californian) e fu autorizzato da Smith a sparare gli otto razzi di segnalazione, uno ogni cinque minuti, senza alcun risultato. Più o meno allo stesso momento, il Comandante si recò personalmente in sala radio a consegnare una richiesta di aiuto ai due marconisti, i quali, dopo aver usato il CQD, a partire dalle 00,45 cominciarono ad inviare l'SOS, il nuovo segnale di soccorso che aveva sostituito ufficialmente dal 1908 il precedente CQD. I marconisti si servivano raramente del nuovo segnale, che cominciò ad essere utilizzato universalmente dopo che Harold Bride lo usò a bordo del Titanic. A quell'epoca, inoltre, non tutte le navi avevano un servizio radio. Diversi bastimenti risposero, tra cui l'Olympic, ma erano tutti troppo lontani per intervenire in tempo.

Il primo uomo ad aver ricevuto una richiesta di soccorso è stato Arthur Moore. La nave più vicina era il Carpathia, distante 58 miglia; il marconista Cottam restò allibito quando ricevette un messaggio di soccorso dal celebre transatlantico al viaggio inaugurale e svegliò di corsa il capitano Arthur Rostron per comunicare la notizia. Subito fu dato ordine di invertire la rotta e dare tutto vapore, ma il Carpathia sarebbe giunto sul posto in non meno di quattro ore. Nell'ultimo messaggio captato dal Carpathia, alle 01,45, il marconista inviò: «Vieni il più presto possibile, amico. La nostra sala macchine si sta riempiendo fino alle caldaie.»

Un'ora dopo l'impatto con l'iceberg, il Titanic aveva imbarcato almeno 25 milioni di litri d'acqua e la situazione cominciò ad assumere aspetti drammatici; il ponte di prua si stava inondando e tutte le lance tranne due si erano già allontanate. A bordo rimanevano ancora più di 1.500 persone. Alcuni passeggeri tentarono di assaltare le ultime lance e il 5º ufficiale Lowe si vide costretto a sparare alcuni colpi di pistola in aria per allontanare la folla. Anche il Commissario di bordo sparò due colpi di pistola in aria, mentre Murdoch sventava un assalto alla barca n. 15.

Archibald Gracie ricorderà in seguito che l'orchestra di bordo continuò a suonare almeno fino all'1,40 circa. Riferì anche che alcuni suoi conoscenti (i signori Millet, Moore, Butt e Ryerson), una volta accortisi che non c'erano più lance, si misero a giocare a carte indifferenti a quel che accadeva. La signorina Katherine Gold (una cameriera che si trovava a bordo di una delle lance), vide da lontano tanti uomini seduti sul ponte A al suono di un ragtime. Udì anche un valzer ma non ricordò quale.

L'ultimo brano suonato dall'orchestra fu un inno religioso, forse Autunno o più probabilmente Nearer, My God, to Thee (Più vicino a te, mio Dio).

Fasi finali dell'affondamento

Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, e tramite le ricostruzioni effettuate grazie al relitto, si è stabilito che verso l'1,30 la prua della nave era completamente sommersa, con la poppa fuori dall'acqua. Prima di ritirarsi in plancia, sembra che il capitano avesse invitato i passeggeri ad esser galantuomini: «Be English!», (siate inglesi), diramando poi l'ordine «Save yourselves, if you can!» (si salvi chi può) liberando l'equipaggio dal suo lavoro. Thomas Andrews, il costruttore, aveva trascorso le ultime ore cercando di rassicurare passeggeri e camerieri incitandoli ad indossare i salvagente dicendo: «Giù di sotto è tutto in pezzi ma non affonderà se reggono le paratie poppiere». Alla fine fu visto dal cameriere John Stewart, in piedi, nel salone fumatori, con lo sguardo fisso su un quadro: Il porto di Plymouth, del pittore Norman Wilkinson.

Il cameriere (che riuscì a salvarsi) gli chiese se non voleva fare nemmeno un tentativo, ma Andrews restò lì come inebetito. Ida Straus rifiutò di salire sull'ultimo posto dell'ultima scialuppa per restare accanto al marito, Isidor Straus. Anche di Benjamin Guggenheim si ha una testimonianza curiosa, secondo la quale egli rifiutò il salvagente indossando l'abito da sera insieme al suo segretario: «Ci siamo messi gli abiti migliori e affonderemo come gentiluomini.» La frase passò alla storia ma non è chiaro a chi fosse rivolta. Il direttore del ristorante, monsieur Gatti, se ne stava in disparte in mantello e tuba, mentre il milionario J.J. Astor – che si era visto rifiutare da Lightoller un posto nella scialuppa n. 4 accanto alla moglie – rimase sul ponte lance fino alla morte.

Si disse che avesse messo in testa ad un ragazzino un cappello da bambina dicendo: «Ecco, adesso puoi andare». Poco dopo le 2,00 Lightoller tentò di calare in mare il battello pieghevole B arrampicandosi sul tetto degli alloggi ufficiali, ma non ci riuscì. Il pieghevole A venne portato via dal risucchio galleggiando capovolto. Il D venne calato in mare con 44 persone a bordo (la capacità era di 47) dopo che Lightoller e i suoi marinai lo difesero dall'assalto dei passeggeri tenendosi per le mani formando una catena umana. Queste lance erano le ultime lance rimaste a disposizione. Il colonnello Gracie riferì che in quel momento una folla immensa proveniente dai piani inferiori emerse coprendo tutto il ponte lance: si trattava dei passeggeri di terza classe rimasti fino ad allora sottocoperta. Circa un centinaio di persone si radunarono intorno a due sacerdoti e cominciarono a recitare il rosario. Con loro arrivarono anche tutti i macchinisti, che avevano lavorato alle pompe ritardando il più possibile l'affondamento e assicurando la luce elettrica fino quasi alla fine.

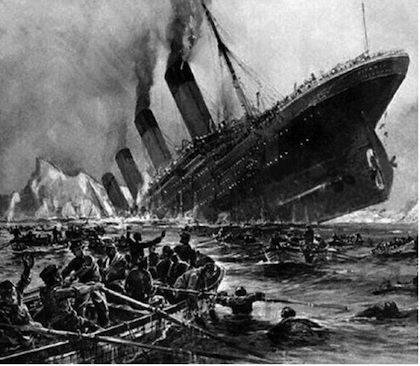

L'affondamento in un dipinto d'epoca di Willy Stower.

I macchinisti morirono tutti. Verso le ore 2,10 la poppa si era sollevata al punto da formare un angolo di 30° con la superficie del mare, stagliandosi contro il cielo stellato. La forza terrificante generata dall'emergere dello scafo provocò il lento schiacciamento della chiglia e la dilatazione delle sovrastrutture, che portarono lo scafo quasi al punto di rottura. Secondo i calcoli effettuati dagli scienziati della spedizione del 1997, sul Titanic agì in quel momento una pressione di tre tonnellate per centimetro quadrato. La ciminiera di prua si staccò, mentre l'acqua ruppe i vetri della cupola e inondò lo scalone riversandosi nella nave.

Alle 2,20 anche la parte poppiera si inabissò, portando a termine la breve vita del Titanic.

Le operazioni di salvataggio

La quasi totalità dei 706 superstiti risultò consistere nelle persone che avevano preso posto sulle lance, mentre pochissimi furono i superstiti tra quanti si trovavano a bordo del Titanic nella fase finale dell'affondamento. La temperatura era di circa 0 gradi e tutti coloro che erano in mare avrebbero potuto resistere al massimo 10 minuti prima di assiderarsi. Infatti, gran parte dei naufraghi morì appunto per ipotermia e non per annegamento, dato che quasi tutti indossavano il giubbotto salvagente. Nessuno fu vittima degli squali (peraltro presenti anche a quelle latitudini) e nessuno fu vittima del risucchio verso il fondo che si creò al momento dell'affondamento. Delle circa 1.550 persone che erano a bordo del Titanic, nella fase conclusiva dell'affondamento, quando 18 delle 20 lance erano state calate (le rimanenti due, le pieghevoli «A» e «B», non poterono essere calate e furono trascinate in mare quando la nave affondò), i sopravvissuti furono circa 50-60.

Otto membri dell'equipaggio, due dei quali morirono per ipotermia dopo il salvataggio, furono recuperati dalla scialuppa numero 4, la penultima a lasciare la nave, che, al comando del timoniere Walter Perkins, si era trattenuta nei pressi del transatlantico allo scopo di imbarcare altri passeggeri dai portelloni laterali (che però furono trovati chiusi) e che si avvicinò agli uomini in mare, recuperando quelli che riuscirono a raggiungerla a nuoto.

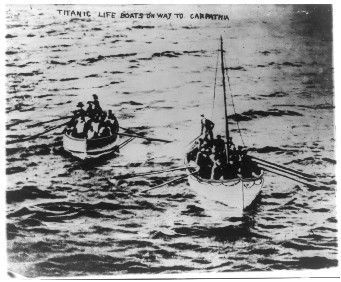

Due lance di salvataggio del Titanic fotografate da bordo del Carpathia; la scialuppa sulla destra è la n. 14, sulla quale si trovava il 5º ufficiale Harold Lowe.

Altri quattro naufraghi, uno dei quali deceduto dopo il recupero, vennero tratti in salvo dalla scialuppa n. 14, che, al comando del quinto ufficiale Harold Godfrey lowe, fu l’unica imbarcazione a tornare verso il gruppo dei naufraghi in cerca di superstiti. Ad eccezione delle persone recuperate dalle lance n.4 e n.14, gli unici altri superstiti tra quanti erano a bordo del Titanic nei suoi minuti finali furono 40-50 persone che riuscirono a raggiungere i relitti delle lance pieghevoli «A» e «B».

Venti o trenta naufraghi riuscirono a raggiungere la pieghevole «A», rimasta alla deriva semiallagata (all'interno vi erano 30-35 centimetri d'acqua) e con i fianchi di tela abbassati, tanto che i superstiti dovettero trascorrere ore con l’acqua alle ginocchia, ma molti di essi non erano riusciti a salire sull’imbarcazione, ma solo ad aggrapparsi al suo bordo, in particolare gli ultimi arrivati, già troppo sfiniti ed assiderati per riuscire a salire, morirono di ipotermia nel corso della notte, mentre i sopravvissuti, il cui numero non è mai stato del tutto accertato ma risulterebbe verosimilmente ammontare ad una cifra compresa tra le 14-15 (nove o dieci passeggeri – tre di prima classe e sei o sette di terza classe – e cinque membri dell’equipaggio) e le 18-20 persone, vennero recuperati, la mattina seguente, dalla scialuppa n.14.

Tra i superstiti della pieghevole «A» vi fu anche Rhoda Mary Abbott, l’unica donna sopravvissuta a non essere salita su una scialuppa prima del definitivo inabissamento. Alcune decine di superstiti si arrampicarono invece sul relitto della pieghevole «B», che si era capovolta, ma alcuni dei naufraghi, tre o quattro, secondo quanto riferito dai superstiti, tra cui il primo radiotelegrafista John George Phillips e probabilmente anche il passeggero di terza classe David Livshin, morirono anch’essi d’ipotermia nel corso della notte, mentre 30 superstiti (11 passeggeri – tre di prima classe, uno di seconda classe e sette di terza classe – e 19 membri dell’equipaggio) vennero presi a bordo, la mattina successiva, dalle lance 4 e 12. Tra i superstiti della pieghevole «B» vi furono il secondo ufficiale Charles Herbert Lightoller, il secondo radiotelegrafista Harold Sidney Bride ed i passeggeri di prima classe Jack Thayer ed Archibald Gracie, che furono tra i principali testimoni oculari delle fasi finali dell’affondamento del Titanic. Il capo panettiere Charles John Joughin affermò di essere sopravvissuto in acqua per circa due ore, prima di riuscire a raggiungere dapprima la pieghevole «B» ed in seguito la scialuppa n.12, sopravvivendo senza quasi riportare sintomi di congelamento, ma il suo racconto è discusso.

L'unica altra scialuppa a recuperare dei superstiti dall'acqua fu la scialuppa pieghevole «D», i cui occupanti trassero in salvo il passeggero di prima classe Frederick Maxfield Hoyt, che era riuscito a raggiungere a nuoto la scialuppa, una delle più vicine al Titanic. Verso le 8 della mattina, giunse sul posto il Carpathia che recuperò i naufraghi sopravvissuti sulle lance. Le salme di quattro vittime decedute a bordo delle lance furono sepolte in mare dal piroscafo. A bordo fu poi tenuta una cerimonia religiosa per i dispersi ed alle 8,50 la nave partì per New York, dove arrivò il 18 aprile con 706 superstiti.

Le lance insufficienti