TROMBE D'ARIA A GENOVA

LE TROMBE D’ARIA

UN INCUBO PER L’ARCO LIGURE ED IL PORTO DI GENOVA

Le cronache di mezzo agosto 2014 si sono dovute occupare, ancora una volta, di trombe d’aria che si sono abbattute sulla costa genovese provocando gravissimi danni materiali alle strutture del litorale. Per non dimenticare, abbiamo pensato di rievocare, a dieci anni esatti di distanza, i due episodi che misero in ginocchio il porto di Genova paralizzando il settore “containers” per un anno intero. A quei danni ingentissimi, si aggiunse la morte di un portuale genovese che rimase schiacciato dalla gru che doveva proteggerlo.

31.8.1994 - 17.9.1994

Due date che i genovesi non hanno più dimenticato

Il fenomeno meteorologico si ripeté dopo 17 giorni in un’altra zona del porto di Genova: otto gru furono abbattute.

|

Data |

Zona |

Tipo di gru |

Danni Lire |

Mor.Fer. |

31Agosto 1994 |

P.te Rubattino |

Elevatori |

|

1 - 50 |

17 Settem.1994 |

P.te Libia |

Portainer |

Centinaia di Miliardi |

due date |

Su tutto l’arco ligure si scatenarono in quel periodo gigantesche trombe d’aria che portarono scompiglio, allarmi, danni e morte. Forse sarebbe più corretto chiamarli tornado*, perché essi dimostarono la stessa forza distruttiva dei loro parenti americani.

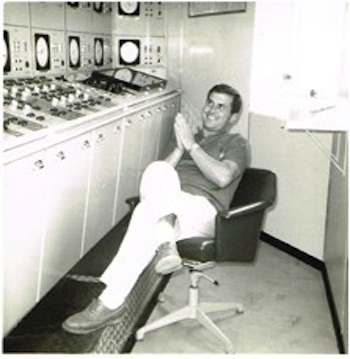

La tromba d’aria si sta avvicinando minacciosa alla diga del porto di Genova.

Ai piedi della Lanterna si consumò questa ennesima tragedia. Di prora alla nave si vede la gru appena abbattuta. La “VECTIS ISLE” di appena 2.330 t. é stata risparmiata dalla tromba d’aria per pochi metri.

Il 1° settembre ’94, l’autore mise in partenza la piccola nave britannica Vectis Isle (vedi foto) da calata Bettolo ponente, a pochi metri dal punto in cui perse la vita lo sfortunato gruista genovese.

L’anziano comandante inglese era ancora sotto schock e raccontò la tragedia al pilota, così come la vide e la visse: “Seguivamo con apprensione la rotta a zig-zag dell’enorme tromba d’aria che proveniva dal mare, mentre eravamo rinchiusi dietro i vetri del nostro ponte di comando. Quando vidi quell’immensa colonna nera puntare decisamente verso il nostro molo, uscii sull’aletta ed urlai al gruista di scendere e scappare. Il portuale si rese conto immediatamente del pericolo, scese e si mise al riparo dietro la gru stessa, che forse, molte altre volte lo aveva protetto da fenomeni atmosferici ben più comuni.

Distruzione e morte. In primo piano la gru che ha investito lo sfortunato portuale. Le gru di Ponte Rubattino erano - “Elevatori Ansaldo IV” – da sei tonnellate costruiti nel 1952.

Nel frattempo il tornado (così lo definì) colpì ed ingoiò brutalmente la prima gru, quella che era posizionata in testata Rubattino, la sollevò e la scagliò come fosse un giocattolo verso la gru più vicina a noi, la stessa che divenne la tragica tomba di quel pover’uomo che vi si era rifugiato dietro.

Non avevo mai visto nulla di più terrificante! Mi creda, anch’io sono all’ultimo imbarco prima del mio “retire”.

Ma oggi sono ancora più triste perché ho saputo dal mio Agente che anche il gruista, la vittima del tornado, era al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.”

Per avere una conferma, ancora più precisa, della forza immensa di queste trombe d’aria, si dovette attendere soltanto diciassette giorni, per assistere esterrefatti alla demolizione di gru alte più di venti metri ed un peso di centinaia di tonnellate.

9Queste gru erano del tipo Portainer, costruite dalle officine Reggiane su licenza Paceco e furono allestite nel 1971. Gru di questo tipo, sono tuttora operative, hanno una portata di 45 tonn. ed uno sbraccio di oltre quaranta metri.

Genova ed il suo porto dovettero attendere circa un anno, prima di vedere rimarginate quelle ferite che tante perplessità avevano suscitato non solo negli addetti ai lavori, ma soprattutto nell’opinione pubblica, tuttora incredula, dinanzi a ciò che razionalmente, è fuori statistica e si chiede:

“come è possibile che nel nostro organizzatissimo porto si possano verificare due identici e tragici incidenti, in tempi così ravvicinati”?

COME SI FORMA LA TROMBA D’ARIA?

L’insorgere di questo genere di fenomeni e’ strettamente legato alle condizioni atmosferiche. Quando si e’ in presenza di correnti d’aria calda negli strati inferiori e di correnti d’aria fredda negli strati piu’ alti, possono innescarsi fenomeni turbolenti. A causa della differenza di peso, l’aria calda degli strati sottostanti tende a salire verso l’alto, mentre quella fredda e’ spinta verso il basso. Se le condizioni delle correnti lo consentono, questo movimento di masse d’aria puo’ provocare un cilindro d’aria rotante intorno ad un asse perpendicolare al terreno. Processo di formazione di una tromba d’aria: la continua spinta delle correnti d’aria calda verso l’alto, puo’ allungare il cilindro d’aria verso l’alto creando appunto la tromba d’aria.

*Dalla grande enciclopedia “IL MARE”:

TORNADO: colonna d’aria posta in violenta rotazione, apparentemente sospesa alla base di un cumulolembo. Il terribile vortice presenta in genere un diametro di alcune centinaia di metri; ruota in senso antiorario e produce vento stimato da 100 a 300 km orari. La sua traiettoria è governata dalla sua nuvola madre. Il tornado che non è una per turbazione tropicale come uragani o tifoni, può verificarsi anche in Italia (Venezia 11 settembre 1970), ma raggiunge le massime frequenze in Australia e negli Stati Uniti dove se ne contano fino a 200 l’anno, specialmente nelle grandi pianure dei Fiumi Missisipi, Ohio e Missouri.

Carlo GATTI

Rapallo, 10 Ottobre 2014

COSTA VICTORIA - SOCCORSO IN ATLANTICO

COSTA VICTORIA

SOCCORSO IN OCEANO ATLANTICO

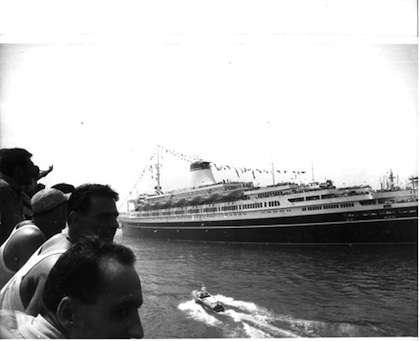

Al comando della Costa Victoria, (nella foto) il pomeriggio del 27 novembre 1998, partimmo da Genova, salutando come sempre con i fischi della sirena e con tanta tristezza nei cuori i nostri famigliari che continuavano a farci segno dalla banchina, sino a quando la nave era in vista. Le traversate atlantiche erano crociere che stavano diventando sempre più richieste. I nostri ospiti erano per il 50% italiani e per il resto di varie nazionalità; i porti più o meno erano sempre gli stessi. Questa volta, per avere una navigazione più confortevole e una minore onda lunga atlantica dopo Gibilterra, la nave fece scalo a Casablanca e, a seguire, a Santa Cruz de Tenerife per poi raggiungere i Caraibi.

St.Marteen

Partimmo da Tenerife con un forte vento in poppa, diretti al primo scalo dei Caraibi, la bella isola di St. Maarten. Il vento si manteneva teso, la nave superava tranquillamente i 21 nodi e i passeggeri si godevano la splendida giornata sui ponti esterni rinfrescati da una lieve brezza che dava un senso di piacere a chi si stava crogiolando al sole.

Stavamo navigando tranquillamente da due giorni, quando, sul tardo pomeriggio, avvistammo all’orizzonte una barca a vela (nella foto) lunga circa 18 metri. Poco dopo fummo chiamati dall’imbarcazione che ci segnalava di avere delle difficoltà: stava procedendo a vela, ma utilizzava soltanto il fiocco in quanto il forte vento dei giorni precedenti le aveva spezzato il boma, si erano scardinati i perni della connessione del giunto con l’albero e lo stesso giunto era danneggiato. Secondo l’equipaggio della barca a vela - tre donne e quattro uomini di nazionalità francese - il danno sarebbe stato riparabile se avesse potuto avere assistenza. Mi feci dare le generalità: erano due coppie intorno ai 50 anni, con tre figli, due ragazzi e una ragazza di oltre 20 anni. Tutti appassionati di vela, avevano intenzione di proseguire verso l’isola di Antigua. Dal nostro ufficio security di terra, al quale chiedemmo di controllare le generalità avemmo conferma della veridicità delle informazioni ricevute. Per ridurre i tempi di avvicinamento diedi agli occupanti della barca la rotta sulla quale dovevano procedere per venirci incontro. Non appena fossimo stati a circa due miglia di distanza avrebbero dovuto ammainare il fiocco e non tentare alcuna manovra di contatto con noi. Gradatamente cominciai a ridurre la velocità, mentre il nostro personale era al portellone principale, pronto alla manovra.

Fermai la nave quando la barca era a una distanza di circa cinque metri al nostro traverso. La barca che ci apprestavamo ad assistere era veramente bella e comoda, ricordo che si chiamava “La Belle Etoile”. Data la vicinanza il lancio delle nostre cime a bordo fu facile. Comunicai via radio a Louis, che stava al timone, di utilizzare il motore e mettersi con la prora al mare, tirare le cime e affiancarsi, assicurandolo che i nostri parabordi avrebbero protetto l’imbarcazione. La manovra riuscì perfettamente, l’onda lunga causava un po’ di beccheggio, ma l’ormeggio sottobordo era sicuro. Gradatamente, utilizzando le eliche di manovra, mi traversai al mare lungo, proteggendo ulteriormente la piccola imbarcazione dall’onda lunga. Il nostro carpentiere e l’operaio meccanico salirono a bordo e verificarono che per la riparazione erano necessarie almeno due ore, in quanto si doveva ricostruire un pezzo solido di rinforzo in acciaio, fattibile con i nostri mezzi. Avvertii i passeggeri della situazione; molti di essi avevano già filmato con le cineprese la manovra ed erano curiosi di sapere che cosa avremmo fatto. Nel frattempo, dal nostro portellone, su gentile richiesta di Louis, provvedemmo a completargli il rifornimento di gasolio e a fornirgli due grossi sacchi di provviste alimentari di ogni genere. Il lavoro fu completato in oltre due ore, nel corso delle quali il nostro personale aveva effettuato una riparazione permanente. Sicuramente, in quel punto, il boma non si sarebbe più rotto, neppure con vento forte. La gioia dei francesi fu immensa, si sentivano ora sicuri di poter continuare il loro viaggio. Era loro intenzione trasferire l’imbarcazione ad Antigua per poi ritornare in patria in aereo perché i ragazzi frequentavano l’università; successivamente, in estate, avrebbero visitato tutte le isole dei Caraibi.

Dopo circa 20 giorni ricevetti, tramite posta elettronica, la conferma del buon esito del loro viaggio con molti ringraziamenti per la nostra assistenza ed efficienza. I francesi aggiungevano di aver fotografato la “Costa Victoria” dalla loro barca, e di averne fatto una foto gigante da tenere in ricordo di quella loro esperienza in mare.

I nostri passeggeri si erano entusiasmati nel seguire l’operazione di soccorso ed avevano ascoltato con interesse dal direttore di crociera, la sera, in teatro, tutti i dettagli dell’intervento, esposti nelle varie lingue straniere. Avevano apprezzato molto il nostro gesto e ricevetti numerose lettere lusinghiere di complimenti, specialmente dagli ospiti francesi. Il nostro viaggio proseguì tranquillo sino all’arrivo, dopo aver effettuato gli scali più belli e interessanti dei Caraibi.

Una nave di "Costa Crociere" in uscita da Port Everglades

Domenica 13 dicembre entrammo in porto a Port Everglades (Florida), concludendo ancora una volta con successo e gradimento degli Ospiti la traversata atlantica.

C.S.L.C. Mario Terenzio PALOMBO

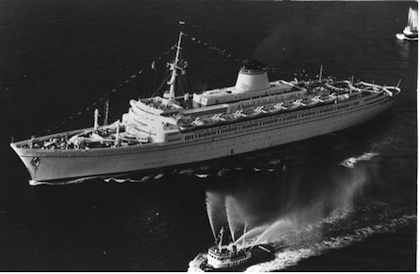

COSTA VICTORIA

Dati Tecnici:

Consegnata alla Costa Crociere nel 1996 dal cantiere Lloyd Werft (Bremerhaven- Germania), dove è stata costruita. (DESIGN Italiano – progettata da uno studio di ingegneri italiani). Ho avuto l’onore di seguirne l’allestimento e assumerne il comando.

Le dimensioni della nave erano state studiate dall’armatore sulla base di parametri logistici e commerciali, perché potesse transitare lungo il Canale di Panama, passare sotto i ponti più importanti del mondo e operare tranquillamente in quasi tutti i porti del Mediterraneo.

La “Costa Victoria” è lunga 253 metri, larga 32.2, GRT: 75.176, (Stazza lorda) potenza apparato motori 30.000 KW, (propulsione diesel elettrica) capacità massima passeggeri 2370, equipaggio 790. E' dotata di tre eliche di manovra prodiera da 1.700 KW ciascuna e 2 poppiere da 1.700 KW ciascuna, due timoni attivi tipo “Becker” che danno alla nave un notevole effetto evolutivo.

Webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 28 Agosto 2014

COSTA CONCORDIA - Un incubo da ricordare....

COSTA CONCORDIA

Un incubo da ricordare, tra superstizione e realtà.

Si sono spenti i riflettori sulla Costa Concordia e il mondo intero ha tirato un sospiro di sollievo.

Il TEAM del Giglio, composto da tecnici di 26 nazionalità, suddivisi in numerose specializzazioni, ha avuto ragione di esultare e lasciarsi andare a manifestazioni “liberatorie” contro un nemico insidioso che era presente sin dalla nascita della nave: la sfortuna! Le navi, come le persone, hanno un destino e se “il buon giorno si vede dal mattino”, la rituale e ben augurante bottiglia di champagne, come molti ricorderanno, non andò in frantumi al momento del varo. Un segno premonitore? I marinai sono superstiziosi e quel giorno non pochi si coprirono gli occhi per non vedere la fine del varo… osarono troppo? Ma non ebbero tutti i torti. I marinai e le navi hanno dei riti da rispettare, come tutte le cose antiche, materiali e spirituali di questo mondo.

Il relitto della Costa Concordia é finalmente ormeggiata sulla diga del porto di Voltri. Sullo sfondo una Maersk sta scaricando i suoi containers. (foto J.C.Gatti)

La nave è una creatura modellata dall’uomo che le ha dato una struttura, la forma, lo slancio, la velocità, il movimento, persino il “mugugno” quando soffre, quindi ha una sua personalità.

Il relitto attraccato alla diga di Voltri non è la Costa Concordia vista da lontano sugli schermi di casa nostra, mentre certi commentatori esultavano ed esaltavano la magia dei tecnici, come se questi avessero potuto ridare un volto umano all’oggetto di quel macabro funerale che lentamente procedeva verso la meta finale. Oggi, nulla di tutto questo è percepibile. Chi è stato a bordo a contatto con le sue strutture dilaniate, ci ha raccontato dell’odore acre, pungente del relitto tirato sul da fondo, d’aver visto un ammasso di strutture deformate dalla sua caduta sul fianco e uomini senza sorriso e senza volto alla ricerca affannosa di un naufrago ancora mancante e delle membra di altri passeggeri identificati soltanto in parte.

Diciamocelo con sincerità: la più grande sfortuna della Costa Concordia fu l’imbarco di un capitano che non era all’altezza di tanta grandezza ingegneristica, innovativa architettura e superba tecnologia e con un equipaggio addestrato, nonostante le “malignità diffuse”. La nave era talmente up-to-date da poter navigare come un drone telecomandato da terra. Magari gli armatori avessero osato tanto…!

Il Comandante di un veliero oceanico, fino alla seconda metà dell’800, aveva a bordo soltanto un collaboratore: lo scrivano, un 1° ufficiale ante litteram che aspirava al comando senza interferire nel “magistero” del suo superiore considerato dall’equipaggio: secondo soltanto a Dio.

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, le navi furono motorizzate e le responsabilità del Comandante cominciarono a dividersi con il Direttore di macchina e gli ufficiali macchinisti. Per non essere da meno, furono imbarcati anche gli ufficiali di coperta che avrebbero garantito giorno e notte la guardia sul ponte di comando. Con l’emigrazione verso le Americhe e l’Australia, le responsabilità del Comandante aumentarono e si divisero con quelle dei Commissari di bordo. Con l’avvento della Radio, ci furono immediati vantaggi per la sicurezza dei viaggi oceanici, ed anche i Radiotelegrafisti diventarono protagonisti di salvataggi accanto al Comandante. In seguito, con l’imbarco dei Medici di bordo ed oggi con gli ufficiali Periti-Elettronici, il Direttore di Crociera e gli Ingegneri addetti al controllo delle strutture portanti della nave, il Comandante è diventato il manager che coordina l’insieme di questi settori, sebbene egli stesso, sia tenuto ad emettere gli ordini e le procedure che la legge gli impone.

In quella lunga notte del naufragio all’isola del Giglio, emerse inoltre una nuova “struttura di comando” che opera da terra: l’Unità di Crisi della Compagnia, istituita per supportare il Comandante nei momenti di grave difficoltà.

A questo punto la domanda che sorge quasi spontanea è la seguente:

“Ma cosa è rimasto a bordo dell’antico carisma del Comandante?”

Qualcuno potrebbe rispondere: “Nulla o quasi nulla!”

Eppure, in quel “quasi” solitamente pronunciato con tono sommesso e rassegnato, si nasconde l’elemento più importante della questione: l’EQUILIBRIO.

La nave ha bisogno di un Comandante che sia dotato di grande equilibrio, di grande personalità, ma soprattutto di tanta esperienza. Un uomo che conservi lo stile del vecchio Comandante di velieri, ma che sia anche padrone assoluto delle insidie nascoste nella tecnologia del nuovo millennio.

La nave moderna è ancora più “sensibile” delle navi di vecchia generazione. I timoni sono molto più reattivi di un tempo e basta un nonnulla per “esagerare” un’accostata. Per questo motivo è erroneo ed insensato scaricare colpe su un modesto timoniere che in manovra, ancor più che in passato, deve essere assistito ed affiancato da un ufficiale di coperta che ripeta gli ordini e ne controlli le esecuzioni, nello stesso modo in cui fu esercitato per secoli su tutti i ponti di comando del mondo, fin dai tempi più remoti. Le moderne eliche propulsive e di manovra sono in grado di garantire una velocità rotatoria vertiginosa, che è simile a quel giocattolo elettronico che ogni bimbo manovra in modo perfetto sotto i nostri occhi, senza avere - naturalmente - 4.000 persone a bordo.

Allora ci si chiede: Per quale recondito motivo quel tizio passò al comando? In fase dibattimentale emerse, fra l’altro, il contenuto di certe “note caratteristiche”, non proprio esaltanti, che furono stilate nei suoi confronti. Cosa sia successo in seguito? Non ci é dato sapere. Forse il vero responsabile di tanta imperizia lo si può immaginare inserito in quella lista “epurata” da Carnival subito dopo la tragedia.

Rimane da affrontare un ultimo punto: la formazione dei Comandanti.

Lo psichiatra Gian Paolo Buzzi, socio di Mare Nostrum, nonché studioso della materia e membro di Commissioni USA per la formazione di Comandanti di navi e di aerei, ci ha raccontato che da circa un decennio queste categorie sono sottoposte a TEST e controlli molto innovativi sulla soglia di reazione al pericolo, con la valutazione di parametri operativi come il coraggio, la freddezza, la determinazione, la capacità organizzativa nei momenti di grave difficoltà ecc… Possiamo solo augurarci che questa terribile esperienza della nostra marineria abbia scosso tutti gli ambienti decisionali del settore che, secondo le ultime statistiche, è diventato tra l’altro l’unico elemento realmente trainante dell’economia italiana.

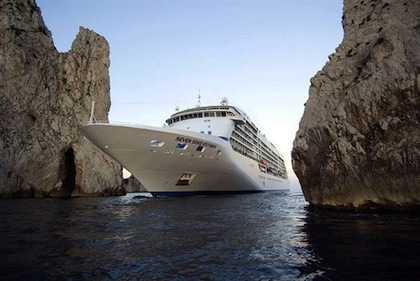

Completiamo il senso di questo articolo con una fotografia che circola sul web e che certifica, più di tante parole, la pericolosa tendenza di certi comandanti-esibizionisti, sostenuti da armatori senza scrupoli, nel regalare EMOZIONI ai passeggeri in modo del tutto gratuito...

Lasciamo al lettore i commenti su questo incredibile passaggio tra i faraglioni di Capri di una nave di 20.000 tonnellate.

Carlo GATTI

Rapallo, 12 Agosto 2014

PRINCIPESSA JOLANDA. Un errore di Percorso...

IL VARO DELLA PRINCIPESSA IOLANDA

Un errore di percorso...

Nell’arco del 1800, quasi ogni paese della Riviera di levante ha ospitato un cantiere navale di piccole o grandi dimensioni, in un angolo del proprio litorale. Molti furono, quindi, i velieri, i pinchi, le tartane, i leudi e i gozzi che nacquero sotto gli occhi dei nostri nonni per opera dei “mastri geppetto” che, da queste parti, si chiamano maestri (mastri) d’ascia. Il loro ricordo, per fortuna, si perpetua ancora attraverso qualche raro figlio o nipote che professa questa arte, quasi di nascosto, con la stessa maestria di un tempo.

Foto Archio Pietro Berti

F.1 In questa rara fotografia si può notare la bellezza e lo slancio del brigantino a palo ISIDE, un’autentica opera d’arte.

Nel suo libro ‘Capitani di Mare e Bastimenti di Liguria’, lo storico camogliese Giò Bono Ferrari ci racconta del Cantiere di Rapallo che fu attivo dal 1868 fino allo scoppio della Prima guerra mondiale.

“... proprio ove ora s’erge, fra una gloria di palme, di pinastri e di fiori, il bronzeo monumento ai Caduti, sorgeva allora il sonante cantiere navale, dal quale scesero in mare maestosi bastimenti da 1000 e più tonn. La strada delle Saline, quella dalla tipica porta secentesca, pullulava a quei tempi di calafati e maestri d’ascia. E v’erano i “ciavari” con le massacubbie ed i ramaioli, nonché i fabbri da chiavarde per commettere i “cruammi” (corbame). E gli stoppieri, i remieri e il burbero Padron Solaro, socio del camogliese De Gregori, che aveva fondachi di velerie, d’incerate e di bosselli. I costruttori che s’alternarono sull’arenile di Rapallo furono dei più valenti in Liguria: G.Merello, il Craviotto e l’Agostino Briasco. E i clienti più affezionati di quel Cantiere furono i camogliesi”.

Tralasciando i nominativi delle imbarcazioni minori destinate al cabotaggio: Tartane, Golette, Scune, Leudi, elenchiamo i seguenti bastimenti di oltre 1000 tonn. che erano destinati alla navigazione oltre i Capi (Horn, Buona Speranza, Leewin) da sempre considerati i “CAPI” dei continenti che guardano verso Sud.

ISIDE – nave, costruttore G.Merello, Armatore Cap. Rocco Schiaffino

ESPRESSO – nave, costruttore Craviotto, Armatore F. Ferrario

GENEROSO C. nave, costruttore A.Briasco, Armatore Cap. A. Chiesa di Ruta. Questo veliero affondò nella Sonda di Montevideo, l’anno 1874. La figlia dell’armatore signora Luisa Chiesa, sposa del capitano del barco Filippo Ogno, si salvò con parte dell’equipaggio, dopo di tre giorni di lotta con il mare in tempesta.

FERDINANDO – nave, costruttore G.Merello, Armatore F. Schiaffino di Camogli

NICOLETTA - nave, costruttore G.Merello, Armatore A. Felugo di Camogli

SIFFREDI - nave, coStruttore G.Merello, Armatore A. Siffredi

GIUSEPPE EMANUELE – nave, Armatore cap. Filippo Denegri di Camogli

CACCIN – il maestoso e ammirato alcione di ben 1.500 tonn. marca “Stella”. Che il Briasco ideò e costruì per l’armatore G.B. Cichero di Recco.

Oggi si stenta ad immaginare che la zona descritta da G.B. Ferrari, sia stata il cuore pulsante dell'industria e del commercio di Rapallo, quando anche la lingua, intrisa di termini marinareschi e mestieri ormai scomparsi, odorava di pece, catrame e rimbombava di echi medievali, ultimi sibili di un'era legata al prezioso legname da costruzione navale.

Il Congresso di Vienna (1815) diede il primo “colpo di timone” al pianeta- mare, e dai riformatori, intellettuali e docenti vennero regole moderne ed una forte spinta a creare una ‘Nuova Marina Mercantile’, che doveva unificare tutte le tradizioni marinare del Paese e trasformarle secondo una formula tanto breve quanto efficace: “L'arte del navigare va accompagnata da una scienza del navigare stesso”.

A metà ‘800 si passa, quindi, dal romanticismo dei “Capitani Coraggiosi” ad una classe di professionisti. Cantieri e Scuole Navali sorgono dirimpettai, perché legati ai “bisogni” della nuova industria marittima che sente avvicinarsi il rombo del motore della Rivoluzione Industriale e quindi la necessità di essere pronti al passaggio epocale dalla marineria velica a quella moderna.

La transizione dal legno al ferro

Nella seconda parte del XIX secolo, la marineria mondiale si trovò ad un giro di boa e, per adeguarsi ai nuovi venti di rinnovamento, dovette affrontare una duplice trasformazione, sia in campo militare che in quello mercantile: la transizione dal legno al ferro e dalla vela al motore.

La costruzione in ferro richiedeva la radicale conversione della manodopera ed una nuova organizzazione dei cantieri. In campo militare, invece, il passaggio dalle navi a vela in legno, alle navi a motore in ferro fu più rapido a causa del nazionalismo che premeva sugli Stati europei accelerandone la spinta tecnologica: occorrevano navi sempre più armate, potenti e veloci.

Per rimanere nel nostro ambito regionale, in questo periodo rientrò il progetto e la costruzione, in soli otto anni, dell’Arsenale Militare di La Spezia (1862-1869) e la fondazione della Regia Scuola Superiore Navale di Genova (1871).

Le altre cause che accelerarono lo smantellamento dei cantieri navali minori, furono il progressivo insabbiamento di buona parte del litorale marittimo e, in gran parte, l’incalzante processo industriale che convertì o sostituì progressivamente le aziende a conduzione familiari configurandosi come uno stabilimento di lavoro fra i più complessi.

Più in generale, con l'avvento della propulsione meccanica, le tecniche costruttive dovettero adeguarsi alle nuove esigenze commerciali. Costruire navi non era più esercizio da maestro d'ascia, carpentiere e nostromo, ma diventò una professione tagliata su misura per l’Ingegnere navale. Maturò così a fine secolo il passaggio di consegna dei segreti costruttivi dal Capo Cantiere all’Ingegnere laureato presso le facoltà Universitarie. Il suo bagaglio scientifico era quasi sempre arricchito da esperienze acquisite su scali “furesti”: francesi, inglesi o tedeschi durante le costruzioni di famosi transatlantici di cui riportiamo i nomi più celebri, la Compagnia di navigazione, la data del varo e la stazza lorda.

- GREEK (CHIGNECTO) (Union Castle) 1893, 4.747 G.T – ST. LOUIS (American Line) 1895, 11.269 G.T. – ST. PAUL ( American Line) 1895, 11.629 G.T. - KAISER WILHELM DER GROSSE (Norddeuscher Lloyd) 1897, 14.349 G.T. - BRAEMER CASTLE (Castle Line) 1898, 6.266 G.T. – CARISBROOK CASTLE (Castle Line) 1898, 7.626 G.T. – OCEANIC (White Star) 1899, 17.274 G.T. - FURST BISMARCK (Hapag) 1899, 8.430 G.T. - GLENART CASTLE (Union Castle) 1900, 6.575 G.T. – KRONPRINZ WIHELM (Norddeutsceh Lloyd) 1901, 14.908 G.T. – REPUBBLIC (Hapag Lloyd) 1903, 18.072 G.T. - KAISERIN AUGUSTE VICTORIA (Hapag Lloyd) 1905, 24.581 G.T. – LUSITANIA (Cunard) 1906, 31.550 G.T. – MAURETANIA (Cunard) 1906, 31.938 G.T. – TITANIC OLYMPIC (White Star) 1911 G.T.46,329-45.328

Dal brigantino “disegnato segretamente sulla sabbia dal mago del vecchio cantiere”, ormai in crisi d’identità, si passò alla sala a tracciare: una vastissima proiezione di linee matematiche e analitiche prefiguravano il progetto della nuova costruzione in grandezza naturale.

La ‘sala a tracciare’ era una struttura coperta sul cui pavimento costole, bagli, madieri, venivano disegnati (appunto: tracciati) per poi essere riprodotti in simulacri di legno chiamati seste, da inviare all'officina carpentieri in ferro. Qui, le strutture prendevano forma, tagliando, piegando, forando lamiere e profilati che poi venivano trasferiti sullo scalo, sistemati al loro posto e collegati al resto dello scafo. Lo scafo cresceva così, con un elemento strutturale alla volta.

La “sala a tracciare” era quindi la cella del nuovo tempio, ed il ‘sacerdote’ che officiava il nuovo rito costruttivo era l’Ingegnere navale. La sua professionalità diventò garanzia e marchio di qualità dei nuovi prodotti navali sul mercato internazionale. La concorrenza tra gli stati europei di grande tradizione storico-navale fu molto aspra e, inizialmente, vide primeggiare gli Stati che ben prima di noi avevano investito sulla rivoluzione industriale.

Agli inizi del ‘900 il mercato delle ‘navi di linea’ per il trasporto degli emigranti era in forte espansione e, su pochi ma efficienti cantieri, si concentrò la risposta all’insistente domanda del mercato. Le nostre maestranze costruirono navi di grande qualità ed eccellenza, in particolare, le navi passeggeri crebbero di numero, di stazza e di dimensioni. In questa accanita competizione, l’Italia riuscì a ritagliarsi un posto di assoluto prestigio che, ancora oggi - nel terzo millennio - costituisce l’asse portante della nostra economia.

Ritornando in Riviera...

Rapallo, città turistica già nota all’estero per le sue bellezze naturali e climatiche, fu una delle prime città a scegliersi un destino diverso: il turismo di élite, dotato di strutture alberghiere di altissimo livello. La sua rinuncia alla cantieristica navale fu quindi obbligata dall’impossibile convivenza tra il rumoroso scalo posto sul bagnasciuga e la tranquillità cercata dal turista proveniente dal nord, già pesantemente industrializzato e inquinato dai ‘fumi carboniferi’.

Il tramonto dei velieri rapallesi coincise, quindi, con le crescenti e svariate opportunità che il nuovo secolo andava dispensando. Spesso, i nuovi investitori sul turismo erano emigranti italiani di ritorno dalle Americhe che puntarono sulle località rivierasche, già pubblicizzate nelle Americhe per il clima da sogno, i bagni di mare, le escursioni culturali di arte profana e religiosa, l’arte eno-gastronomica, ma anche per quelle ludiche, con il celebri impianti dei campi da golf, tennis ecc...

Con il primo dopoguerra ripresero, inoltre, a cadenza settimanale, le manifestazioni sportive automobilistiche, nautiche (veliche e motonautiche), ciclistiche natatorie nel Tigullio che proseguirono per tutti gli anni ’60 e giù di lì.

Buona parte della tradizione cantieristica rivierasca si sposta, con caratteristiche del tutto moderne, nella vicina Riva Trigoso.

Riva Trigoso nacque da una favola.....

Una leggenda molto conosciuta in paese narra delle vicende di due giovani rivani, appunto Riva e Trigoso, ai tempi in cui Riva veniva sovente attaccata dai pirati Saraceni.

Si dice che quando Riva Trigoso era un piccolissimo paese di pescatori, vi abitava un giovane molto bello e forte di nome Trigoso, il quale amava la bella e brava Riva, dalle trecce color dell'oro. I due decisero di sposarsi, ma, il giorno delle nozze, durante i festeggiamenti, il borgo fu invaso dai pirati Saraceni, che saccheggiarono il villaggio e rapirono le donne più belle; nel tentativo di difendere la sua amata rapita, Trigoso perse i sensi a causa di uno scontro con i pirati, mentre Riva veniva caricata sulla più grossa delle navi nemiche.

Quando Trigoso riprese i sensi le navi saracene stavano iniziando a prendere il largo e, realizzato quanto era successo, corse in riva al mare dove iniziò a chiamare a gran voce il nome di Riva, ma, non appena i pirati lo sentirono, gli scoccarono contro una scarica di frecce che lo colpirono in pieno petto e lo fecero cadere al suolo morente. Riva assistette alla scena dalla nave e quando vide il suo sposo morire si scagliò contro il capitano della nave, che la uccise con diverse pugnalate al ventre; subito dopo che spirò, alcuni pirati la presero e la buttarono di peso in mare.

Non appena l'acqua si tinse del rosso del sangue, comparve una grossa onda che colpì la nave e da cui fece cadere diversi forzieri e bauli contenenti una gran quantità d'oro. I pirati non riuscirono però a localizzare il punto esatto e, dopo giorni di ricerche, decisero di salpare. La notte stessa degli Angeli discesero dal cielo e collocarono, nel punto in cui Riva era morta, un grande scoglio (l'attuale scoglio dell'Asseu), per ricordare ai posteri la giovane fanciulla. Nello stesso momento, nel punto dove morì Trigoso i ciottoli iniziarono un canto d'amore.

Passarono molti giorni e anche diversi anni, i pirati non tornarono più e intanto il paese si iniziava ad ingrandire e, mentre i ciottoli continuavano imperterriti a cantare la loro canzone d'amore, la baia dove i pirati persero il loro tesoro (presumibilmente al largo dell'attuale spiaggia di Renà) venne chiamata la Baia d'Oro e i pescatori decisero di dare al loro paese un nome per ricordare i due giovani e la loro grande storia d'amore: il nome, appunto, di Riva Trigoso.

A volte le favole si avverano ...

Riva Trigoso ritrovò il suo Tesoro, ma non era quello dei pirati, bensì un grande Cantiere Navale

Per quasi tutto l’800, RIVA TRIGOSO era un modesto borgo di uomini di mare divisi tra coloro che imbarcavano per il lungo corso su velieri mercantili, quelli che sceglievano la pesca a corto e medio raggio, ed infine il terzo gruppo, dedito alla costruzione di leudi, rivani e gozzi, tipiche imbarcazioni locali usate per commercio e trasporto di materiali da costruzione e derrate alimentari come vino e formaggi.

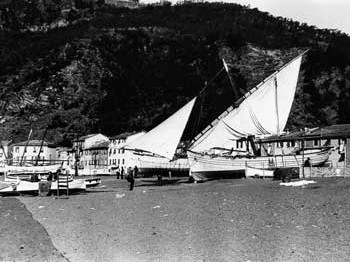

F.2 Leudi sulla spiaggia di Riva Trigoso

Chi ha un po’ di salmastro nelle vene, sa che un rivano qualunque ha dato molto all’Italia sul mare, e dinnanzi al suo patrimonio genetico occorre riflettere e fare chapeau.

Il Cantiere navale di Riva Trigoso, grazie alla sua perfetta location, assorbì sia le maestranze locali citate, sia quelle dei cantieri rivieraschi in via d’estinzione. Questo ‘passaggio di consegne’ garantì, in ogni caso, la sopravvivenza di quel patrimonio di dati tecnici maturato da molte generazioni di costruttori navali. Grazie a questo intelligente connubio, Riva Trigoso diventò in breve tempo uno dei maggiori Cantieri Navali Italiani.

F.3 Il C.L.C. Erasmo Piaggio, Senatore del Regno d’Italia

L’uomo che vide lungo, l’artefice del ‘magic moment’ rivano, fu Erasmo Piaggio (Genova 1845-1932), l’imprenditore-armatore che il 1°agosto del1897 fondò il Cantiere dallaSocietà Esercizi Bacini, costituita dallo stesso senatore per la gestione dei Bacini di Carenaggio dii Genova. Erasmo Piaggio era ancheAmministratore delegato della società Navigazione Generale Italiana (N.G.I), nata nel 1881 dalla fusione delle flotte Rubattino e Florio e rinforzatasi con le flotte Raggio e Piaggio. Sotto la sua direzione questa compagnia si andava imponendo sui traffici internazionali con oltre ottanta unità. Il Piaggio ne curava l'ammodernamento con costruzioni studiate in base alle richieste sempre più esigenti della clientela.

Il progetto del cantiere, nato per assorbire la maggior parte delle commesse della grande compagnia di navigazione, era quello di un grande complesso in cui concentrare ed assolvere le funzioni di costruzione, esercizio e manutenzione. Il progetto non fu, probabilmente, capito dagli altri membri della compagnia che si opposero in nome di interessi diversi. Di Erasmo Piaggio si racconta che alla fine andò per la sua strada, fondando qualche anno dopo una propria compagnia, il Lloyd Italiano che, legandosi al cantiere di Riva Trigoso, avrebbe costruito le sue navi sotto la regìa dello stesso Piaggio.

L’imprenditore-armatore ne affidò la realizzazione alla Società Esercizio Bacini. I lavori iniziarono il 15 giugno 1898 e dopo quattro mesi si approntarono le prime lamiere. Nel febbraio seguente funzionavano otto scali attrezzati con officine e servizi tecnici ed amministrativi su un'area di 30.460metri quadrati. Nel settembre successivo si approntò unafonderia di ghisa, cui seguì quella di bronzo.

Già dal primo anno dalla fondazione, il cantiere diede lavoro a circa 400 persone, delle quali 300 erano di Riva e dintorni. Sullo scalo numero 1 fu impostato un bacino galleggiante in ferro per il porto di Genova, mentre, contemporaneamente furono impostati sugli scali 2 e 3 i piroscafi Flavio Gioia e Amerigo Vespucci della Navigazione Generale Italiana. Sugli scali 4, 5 e 6, sempre per la Navig. Generale, furono impostati l’Isola di Procida, il Sicilia e il Sardegna, mentre lo Zelina e l’Ester occuperanno gli scali 7 e 8.

Elenco cronologico parziale di navi varate a Riva Trigoso dalla sua fondazione fino al drammatico varo della Principessa Jolanda.

. Bacino galleggiante 1899.

• Barca a vapore "ZELINA" 1899.

• Barca a vapore "FLORA" 1899.

• Piroscafo postale "FLAVIO GIOIA" maggio 1900.

• Piroscafo postale "AMERIGO VESPUCCI" giugno 1900.

• Piroscafo postale "SICILIA" 4 maggio 1901.

• Piroscafo postale "SARDEGNA" 15 giugno 1901.

• Rimorchiatore "PROVENCAL I" 1901.

• Rimorchiatore "PROVENCAL II" 1901.

• Nave veliero "IOLANDA" 24 giugno 1902.

• Nave a palo "ERASMO" 18 febbraio 1903.

• Nave a palo "REGINA ELENA" giugno 1903.

• Brigantino goletta "EMILIA" 1904.

• Piroscafo "FLORIDA" 23 giugno 1905.

• Piroscafo "INDIANA" 10 ottobre 1905.

• Rimorchiatore "ALLIANCE" 1905.

• Piroscafo fluviale "DOMINGO" 1905.

• Piroscafo "LUISIANA" 18 marzo 1906.

• Piroscafo "VIRGINIA" 10 settembre 1906.

• Piroscafo fluviale "NATALE" 1906.

• Nave passeggeri "PRINCIPESSA IOLANDA" 22 settembre 1907 (affondata)

Dall'inizio fino al 1915 si costruirono 65 unità mercantili per la N.G.I, per il Lloyd Italiano, per la Transatlantica Italiana, per laSocietà dei Servizi Marittimi, e anche per altri armatori. Si costruirono anche le navi per emigranti del Lloyd e fra queste le due Principesse, figlie dell’allora Re, il Principessa Mafalda, ritenuto il migliorpiroscafo da passeggeri dell'epoca, gemella della Principessa Mafalda, affondata durante ilvaro nel 1907.

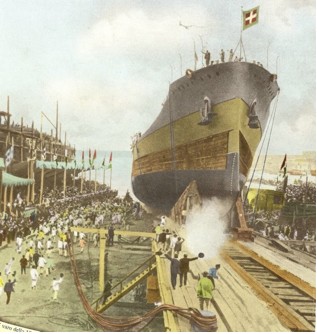

F.4 La Principessa Jolanda é sullo scalo. Ultimi istanti di festa e di attesa trepidante prima del VARO.

Il disastroso varo della Principessa Jolanda

Un incidente di percorso!

Comandante Ernani Andreatta, lei ed il suo Museo Marinaro di Chiavari, siete gli eredi, i testimoni e i conservatori dell’attività, ormai scomparsa, dei Cantieri Navali Gotuzzo - Rione Scogli di Chiavari che costruì velieri e imbarcazioni di ogni tipo. Francesco Tappani, responsabile del varo della Principessa Jolanda, era suo cugino, il quale “si era fatto le ossa” imparando il mestiere dal padre Matteo Tappani proprio nel Cantiere Gotuzzo. Nessuno meglio di lei può raccontare per Mare Nostrum come si svolsero i fatti, magari aggiungendo, se possibile, qualche inedito storico.

FRANCESCO TAPPANI, capo del progetto delle due “Principesse Iolanda e Mafalda” nel cantiere dei Piaggio, era mio cugino. Suo padre, Matteo Tappani aveva sposato la sorella GIULIA di mio Nonno LUIGI GOTUZZO. Mia madre era infatti Adele GOTUZZO degli omonimi cantiere navali di Chiavari che vararono, in tre generazioni oltre 120 velieri destinati per la maggior parte a viaggiare su rotte oceaniche. Sul suo titolo di studio si é equivocato parecchio, specialmente da parte di chi, non avendo navigato, non sa che con la parola Ingegnere, s’intende il tecnico di bordo, il macchinista navale. In inglese: engineer, in tedesco: ingenieur, nelle lingue scandinave: ingenjör, in francese: ingeniéur.

Essendo il Cantiere Navale un territorio internazionale per eccellenza, é probabile ed intuibile che il titolo d’Ingegnere gli sia stato attribuito sul campo, senza la sua complicità.

Una leggenda metropolitana, che stranamente sopravvive ancora oggi, tramanda che dopo questo varo il direttore Tappani si uccise.

Si, ne sono perfettamente al corrente, ma ciò è completamente falso. Francesco Tappani, che in seguito divenne emerito Podestà di Chiavari, dal 1932 al 1942, fu un uomo di grande ingegno e di grande perizia tecnica, purtroppo non aveva un solido fondamento teorico. La sua arte era esclusivamente basata sul “genio” e sull’esperienza pratica che aderiva perfettamente alla tendenza dei costruttori navali liguri dell’epoca – e forse non soltanto dei liguri – che rifuggiva da ogni teorica cultura tecnica: “Matteo Tappani, padre di Francesco, era analfabeta”, così afferma un libro inedito del quale sono in possesso, pur essendo valente costruttore, avendo costruito agli “Scogli” di Chiavari velieri in legno che furono considerati di “genio” e giudicati fra i più belli ed efficienti. Il "presunto" analfabetismo di Matteo Tappani, da tutti chiamato "U SCIU MATTE'" non era raro a quei tempi anche se in genere qualcuna di queste persone aveva il genio della matematica. Cioè nel far di conto e di calcolo, Tappani era senza dubbio un genio.

Prova ne sia che firmò i progetti di straordinari velieri come il LUIGIA RAFFO, Il SATURNINA FANNY, L'AUSTRALIA e poi ancora, a Riva Trigoso le navi a palo ERASMO e REGINA ELENA, navi a quattro alberi con scafo in ferro. Queste ultime due furono poi cedute dall'armatore RAFFO di Chiavari e acquistate dall'armatore tedesco Laeiz che, nella vela mondiale, fu uno dei più importanti. Non solo, nel libro del RINA (a quel tempo si chiamava "VERITAS ITALIANO") del 1883 e seguenti, per quanto riguarda la "Nave" MARIA RAFFO, gemello del LUIGIA, vengono riportati i dettagliati piani di costruzione dei legni di questa nave portandola ad esempio come "archetipo" costruttivo al quale bisogna attenersi per ottenere i certificati RINA di navigabilità. Chiaramente c'è scritto " COSTRUTTORE MATTEO TAPPANI". (Chiavari Marinara Pag. 48 e seguenti).

Quindi affermare "tout court" che Matteo Tappani era analfabeta, mi sembra troppo forte e forse assolutamente NON VERO. Però in quel libro (del quale esistono solo due copie al mondo e una è in mio possesso) scritto a macchina e mai stampato che si intitola "APPUNTI DISORDINATI , QUANTO A DATE, IMPRECISI" sulla storia dei CANTIERI NAVALI DI RIVA TRIGOSO, c'è scritto così. In poche parole, non ho il coraggio di pensare che un uomo ritenuto da tutti come "IL GENIO DELLA COSTRUZIONE NAVALE A VELA" fosse analfabeta. Questo è il mio pensiero. Inoltre lo stesso libro parla anche di "DISEGNI COSTRUTTIVI CHE SI FACEVANO SULLA SABBIA", di Matteo TAPPANI restano dettagliati e straordinari piani di costruzione di tutti i generi ancora adesso oggetto di grande ammirazione da parte degli addetti ai lavori. Forse qualcuno disegnava per lui? O forse essendo solo "righe e curve" li tracciava lui stesso? Insomma "il romanzo dell'epoca eroica della vela" nel caso di MATTEO TAPPANI si immerge ancora di più in: "MISTERO ED EMOZIONE" !

Ci fu una punizione per il responsabile del disastroso varo?

No! Francesco Tappani non fu materialmente punito e, non solo conservò il suo posto, ma gli anziani Piaggio lo mandarono a “distrarsi” in un lungo viaggio di studio. Pare accertato che andò in Germania presso un cantiere navale per apprendere eventuali esperienze dall'estero.

Il Cantiere Navale di Riva Trigoso non era certo al primo esperimento...

Il Cantiere di Riva Trigoso, sorto nel 1889, aveva già costruito transatlantici tipo “Florida” nel 1905, dopo di ché si accinse a costruire i tipi “Principessa”, navi lussuose progettate da Rocco Piaggio che avrebbe dovuto costituire la “Coppia Grande Ammiraglia” sulla linea Genova-Buenos Aires.

Che ruolo giocò l’Assicurazione in questa vicenda?

Il disgraziato varo della “Principessa Jolanda” fu dal lato tecnico una grave sciagura, ma lo fu anche dal lato finanziario, in quanto la Società Assicuratrice, basandosi sul fatto che il Direttore del Cantiere, Francesco Tappani, non fosse Ingegnere, invocò la clausola contrattuale del “Fault of skill” (deficienza di capacità) che la dispensava dai suoi obblighi di risarcimento del danno derivante dalla perdita della nave, cosicché l’onere relativo dovette essere sopportato quasi totalmente dalla Società Armatrice. Seguì per i Piaggio un periodo sconfortante. Circa la responsabilità tecnica, i campi erano divisi: i più Anziani della Famiglia Piaggio erano propensi ad ammettere qualche attenuante alle responsabilità di Tappani; Rocco Piaggio, invece, attribuiva a Tappani ogni responsabilità dando rilievo alla clausola invocata dagli assicuratori.

Era tempo di cambiare qualcosa nell’organizzazione del Cantiere?

Rocco Piaggio, sempre fermo sulla dannata clausola assicurativa, insisteva sulla necessità di dare un nuovo e più elevato indirizzo alla direzione del Cantiere. “Bisogna” – diceva – “abbandonare il sistema di fare i disegni sulla sabbia”. (A quei tempi esisteva a Riva Trigoso una splendida e lunga spiaggia di sabbia finissima che si prestava a tracciare sulla stessa scarabocchi da parte di ragazzi). “Il varo” – diceva ancora Rocco Piaggio – “E’ una operazione di funambolismo”.

Sta di fatto che, con la mentalità di allora, non era facile dare istruzioni in lingua italiana piuttosto che in dialetto genovese, mostrando disegni a provetti marinai quali “Sanpee” (San Pietro) e “Gambalesta”, il primo abilissimo attrezzatore velico, l’altro capace pontista acrobata. Entrambi sembravano voler dire – come del resto anche gli altri Capi (capitecnici) – “Siamo nati su questa spiaggia, abbiamo costruito navi, abbiamo sempre fatto così, volete ora insegnarci con i “papée” (disegni)? “

Si trattava dunque di cambiare strategia e dare il giusto valore agli Ingegneri?

E’ qui da osservare che anche all’epoca delle Principesse prestavano la loro opera in cantiere valenti ingegneri – quale ad esempio Quartieri – che però non erano efficacemente utilizzati, anzi erano regolarmente by-passati dal Tappani.

Rocco Piaggio, dopo la drammatica esperienza della P.Jolanda, attenendosi ad un giusto criterio, forse ancora oggi seguito, si faceva segnalare dalla scuola i giovani che dimostravano le giuste attitudini.

Una Storia amara

La Principessa Jolanda venne commissionata dal Lloyd Italiano ai cantieri navali di Riva Trigoso insieme alla Principessa Mafalda, sua nave gemella, in onore delle figlie del re Vittorio Emanuele III. Per le due navi, che avevano ciascuna:

Stazza Lorda: 9.210 tonnellate – lunghezza: di 141 metri, larghezza: 17 metri

due alberi, due fumaioli, due eliche, un apparato motore da 12.000 cavalli e velocità: 18 nodi, erano previsti 100 posti in classe lusso, 80 in prima classe, 150 in seconda e 1.200 posti per gli emigranti.

La Principessa Iolanda e La Principessa Mafalda, costruite per vincere la concorrenza in campo internazionale, erano già state abbondantemente reclamizzate; in particolare la Jolanda, su illustrazioni che la mostravano già navigante prima del varo e vantando inoltre per le due gemelle una trasformazione epocale per quanto riguardava il trattamento e i servizi per gli emigranti. Sarebbe stato quindi un danno d’immagine sul teatro internazionale, recuperarla e rimetterla in funzione come se niente fosse.

Le intenzioni del Lloyd Italiano erano di destinare le due veloci e lussuose navi al servizio di linea per il Sud America, in concorrenza con le società di navigazione straniere di grande prestigio come la Cunard o la White Star Line, la Royal Mail, la Amburghese Sud Americana, il Lloyd Reale Olandese ecc.

La Principessa Jolanda, primo vero transatlantico italiano di lusso, costò sei milioni di lire e venne dotata - fra i primi - di illuminazione elettrica, telegrafo senza fili e telefono in ogni cabina. Rispetto alla Principessa Mafalda, la Principessa Jolanda venne ultimata per prima, e, allo scopo di entrare in servizio il prima possibile, era già stata completamente allestita con attrezzature, motori, arredamenti e suppellettili. Si preferì distruggerla sul posto recuperando tutto quello che si poteva e ricominciare da capo con la Principessa Mafalda che scendeva in acqua l’anno dopo ed era la copia perfetta della Principessa Iolanda.

Il significato del Varo Tradizionale

“Il varo di una nave ha sempre rivestito un fascino particolare, soprattutto nei tempi antichi, quando la navigazione in mare aperto comportava dei rischi e delle difficoltà oggi difficilmente immaginabili.

I marinai, letteralmente, affidavano la propria vita alla nave ed il significato più profondo della cerimonia del varo risiedeva nel legame di assoluta fiducia che gli uomini le assegnavano.

Proprio per questo motivo durante il varo si celebrava la benedizione, per sottolineare la solennità del rito che conferiva alla nave un prestigio senza eguali in altri mezzi di trasporto.”

Fasi del varo:

Prima fase – Dall’inizio del movimento all’inizio dell’immersione in mare.

Seconda fase – Dall’inizio dell’immersione a quando la parte dello scafo comincia a sollevarsi e a galleggiare con una rotazione intorno all’asse trasversale dell’estremità posteriore dell’invasatura.

Terza fase - Quando tutto il sistema liberamente galleggia e si allontana dall’avanscalo.

L’ultimo periodo della seconda fase del varo è fra tutti il più critico, in quanto che la pressione sempre che vada continuamente diminuendo, pur tuttavia si manifesta su una limitata zona di appoggio dello scalo, ciò che può produrre effetti dannosi alla nave ed al piano di scorrimento, il quale può perfino cedere sotto l’eccesso di peso. Per tale

motivo, questa fase va accuratamente studiata, allo scopo di prevenire codesti dannosi effetti.

22.9.1907

Il Varo della “PRINCIPESSA JOLANDA”

Alla presenza di numerose Autorità, la Principessa Jolanda fu varata alle 12,25 del 22 settembre 1907 a Riva Trigoso. Madrina della cerimonia fu Ester Piaggio, moglie del senatore Erasmo Piaggio, presidente del Lloyd Italiano.

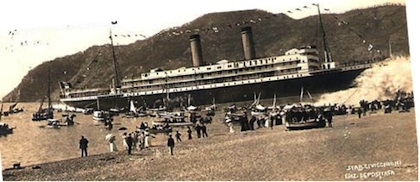

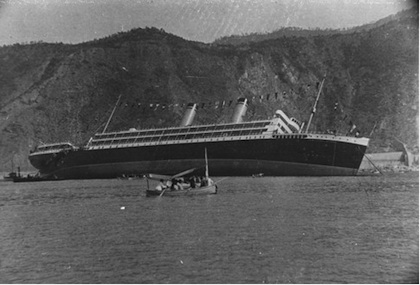

F.5 Questa foto coglie l’attimo dell’inizio del drammatico varo della

Principessa Jolanda.

Il consueto urlo di gioia che si levò dagli operai del Cantiere al momento del varo, fu strozzato da un angoscioso silenzio e dalla paura per la vita del personale imbarcato, da quel momento drammaticamente in pericolo.

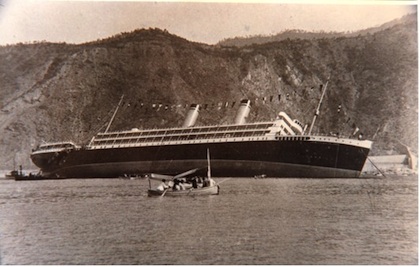

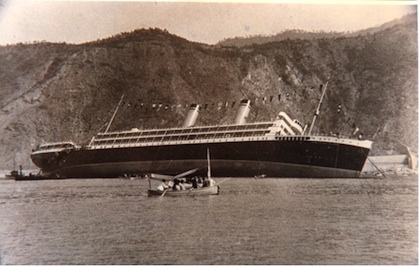

F.6 Improvvisamente accadde l’imprevisto ...

La grande nave, madrina la signora Ester Piaggio, scende in mare con le bandiere al vento, contornata da decine di barche e tra le acclamazioni della folla. Subito dopo aver perso l'abbrivio a poco più di cento metri dalla riva il piroscafo comincia a sbandare sul lato sinistro. Il fumo bianco che si vede sotto la prua è dato dall'attrito dei vasi (sostegni di legno sotto lo scafo) che scorrono sullo scalo. Il sistema è stato convenientemente lubrificato il giorno prima del varo.

Appena terminata la corsa sullo scivolo del varo e toccata l'acqua, la nave si piegò su un fianco, iniziando ad imbarcare acqua dagli oblò non ancora montati. Concluse la sua corsa mare ed impiegò circa venti minuti per abbattersi definitivamente sul fianco. Nel frattempo le maestranze diedero inutilmente fondo l’ancora di dritta per controbilanciare lo sbandamento. I rimorchiatori cercarono di trascinarla verso il fondale sabbioso del basso arenile.

La Principessa Jolanda imbarcò acqua e si arrese per sempre ai molteplici tentativi di recupero, messi in opera successivamente, sotto la direzione dell’Ing. Tappani.

Operazioni di Salvataggio

F.7 Nelle due immagini, sopra e sotto, La Principessa Jolanda ha dato fondo l’ancora per contrastare lo sbandamento. Si noti il personale assiepato sullo scalandrone nell’attesa che il rimorchiatore li porti in salvo.

F.8 Un po’ di Buona Sorte

La lentezza con cui la nave si piegò sul fianco, permise il completo salvataggio delle maestranze del Cantiere ad opera delle numerose imbarcazioni che affiancarono la sfortunata principessa.

F.9 Vista sul fianco sinistro, ormai abbattuta di 80°, la Principessa Jolanda imbarca acqua anche dai ponti superiori. Il drammatico sbandamento della nave, ripreso dal lato opposto, contrasta con la festosa esposizione del Gran Pavese

I Danni

F.10 Lo scafo della Principessa Iolanda fu abbandonato ai danni del Cantiere costruttore. La nave fu in seguito demolita sul posto. I motori furono recuperati ed installati su due navi da carico già in costruzione.

Nelle settimane seguenti al naufragio furono molte le visite e le ispezioni al relitto. I tecnici del cantiere navale salirono sulla fiancata della nave, che spuntava dall'acqua, per valutarne la situazione e la possibilità di recupero. Tuttavia, ciò non fu ritenuto possibile. Venne perciò prelevato quanto si poté salvare, mentre il resto della nave fu recuperato, smaltito e venduto ai demolitori.

F.11

Cause dell'affondamento

- Il cedimento dell’avanscalo

- Il mancato zavorramento dei doppi fondi della nave

- In via preventiva, non furono chiusi gli oblò dei ponti inferiori della nave.

- A rendere totale la perdita contribuì, con tutta probabilità, un R - A negativo.

Dalle varie fotografie esistenti si nota che il pescaggio della Principessa Jolanda era veramente esiguo e che il baricentro era esageratamente alto. Poiché il carbone non era ancora stato caricato ed era privo di zavorra, bastò pochissimo per dare alla nave lo sbandamento iniziale, che si aggravò di lì a poco. Inoltre, durante la discesa sullo scivolo del varo, mentre la poppa, con una rotazione sull'asse trasversale della nave, aveva toccato l'acqua e aveva iniziato a sollevarsi, la prua premette contro lo scivolo stesso, forse causando una falla sulla chiglia che contribuì all'affondamento.

Alla fine venne stabilito che l'intera responsabilità della perdita del piroscafo era da attribuirsi al cantiere navale, colpevole di errori di calcolo

Molte polemiche sorsero al varo del Principessa Jolanda per il suo rovesciamento avvenuto non appena aveva toccato l’acqua.

Non tutto il male viene per nuocere

E, come si suol dire, “dopo aver toccato il fondo” in quella tristissima occasione, il Cantiere di Riva Trigoso in seguito non sbagliò mai più un colpo.

Il suo prestigio é arrivato a toccare livelli d’eccellenza tecnologica che non ha pari in Europa, specialmente nel campo delle costruzioni militari. Il numero di navi costruito dal Cantiere di Riva Trigoso a noi risulta essere di 185 navi dal 1899 al 2013, ma potremmo sbagliarci per difetto.... Questi dati, più o meno ufficiali, onorano la nostra terra di Liguria, il nostro Paese e le nostre maestranze alle quali AUGURIAMO di superare al più presto l’attuale momento di crisi dell’occupazione.

STABILITA’ STATICA TRASVERSALE

- E’ accertato che gli oblò non erano stati montati; se quindi a nave sbandata, la fila più bassa si é immersa sott’acqua, la nave ha cominciato a imbarcare acqua aggravando ulteriormente la situazione.

- Il cedimento accertato dell’avanscalo, potrebbe aver causato una falla sotto lo scafo, dando inizio alla tragica sequenza.

- La stabilità può essere “stabile”, “instabile”, “indifferente”. Questo dipende dalla posizione reciproca fra il centro di gravità e il centro di carena o di spinta e il metacentro. Il metacentro è il punto d‘intersezione del piano diametrale con la direzione della spinta applicata al nuovo centro di carena a nave sbandata. Man mano che la nave in acqua calma, si inclina, M comincia, sul piano diametrale a scendere verso G. Finché è al disopra di G la nave è in equilibrio stabile, quando coincide con G è in equilibrio indifferente, quando M passa al di sotto di G, l’equilibrio è instabile e la nave si capovolge.

Si consideri una nave liberamente galleggiante in acqua calma e con ponti orizzontali. In queste condizioni il G (baricentro) e il peso P coincidono (spinta verso il basso) e C (centro di carena o di spinta S verso l’alto) risultano allineati nel diametrale. Fig. a sn.

Quando una causa esterna, vento o mare, fa sbandare una nave, mentre G rimane fermo, il C si sposta verso il lato più immerso e la spinta diventa parallela al P formando con essa una coppia di forze raddrizzanti, il cui momento misura, in T per m la stabilità statica trasversale.

F.12 Sagome, pescaggi, dimensioni, angolo di sbandamento, posizione degli oblò sono state ricavate dalle fotografie;

La posizione del centro di spinta (C/S) si ritiene essere abbastanza precisa;

La posizione del centro di gravità (G/P) è approssimata. Apprezzata e desunta in funzione del pescaggio. Comunque anche se G/P fosse stata più in basso la situazione generale non sarebbe cambiata di molto.

Dalle sagome prese in esame risulta che per uno sbandamento di 12°/18° la prima fila di oblò sarebbe già stata sotto il livello del mare.

F.13

Rappresentazione grafica di una nave sbandata sulla dritta. Il metacentro m è basso sotto il baricentro G, la nave ha altezza metacentrica negativa. Questa nave non rimane né in verticale né inclinata. Probabilmente si è capovolta al varo.

Equilibrio delle forze durante lo scorrimento

B

Bilancio delle forze al momento della rotazione

C

Bilancio delle forze al momento del saluto

Per schematizzare quello che può succedere durante il varo, possiamo immaginare di "congelare" i momenti più importanti: A) - il distacco, quando inizia lo scivolamento dell'invaso sullo scalo; B) - la rotazione, quando la nave comincia lo strapiombamento, quando la prua si solleva dallo scalo con tutto l'invaso; C) - il saluto, quando la prua affonda in acqua prima di lasciare lo scalo.

Cominciamo a descrivere la fase del distacco. La preparazione dev'essere accurata, dato che il varo è un'operazione che in caso di problemi non può essere interrotta o rallentata.

Bisogna trasferire il carico della massa della nave dalle taccate e dai puntelli che l'hanno sostenuta durante la costruzione, all'invaso, una struttura di sostegno costituita da due grandi pattini di legno che dovranno far scivolare, con l'aiuto di un lubrificante, la nave sullo scalo.

Prima di lasciar andare la nave, le taccate di appoggio sullo scalo vanno gradualmente smontate. Le taccate di poppa, che sono le più pericolose poiché sopportano un carico enorme, vanno demolite per ultime, subito prima del varo. Per questa ragione l'operazione di rimozione delle taccate di poppa è sempre stata in passato particolarmente pericolosa e non era facile reclutare personale disposto a compiere l'operazione.

Non sempre l'inclinazione dello scalo è sufficiente a vincere l'attrito iniziale: può essere necessario il ricorso a martinetti idraulici o ad altri mezzi ausiliari per dare l'abbrivio iniziale all'invaso. Una volta che la nave ha iniziato a scivolare verso l'acqua, il calore che si sprigiona dall'attrito fra lo scalo e l'invaso è enorme, addirittura da incendiare il lubrificante sotto i pattini.

Dal punto di vista delle forze agenti sulla nave, dopo il distacco e durante lo scivolamento, sulla stessa agiscono la forza di gravità e la reazione dello scalo. Le due forze non sono in equilibrio, dato che il piano dello scalo è inclinato, e la risultante è proprio la forza che accelera costantemente la nave verso l'acqua (figura A).

A questo punto, tutto dipende dalla lunghezza dello scalo. Se lo scalo fosse di lunghezza infinita non ci sarebbero problemi particolari, infatti la poppa man mano che si immerge riceve una spinta idrostatica sempre maggiore, fino al momento in cui riesce a sollevarsi dall'invaso mentre questo prosegue la sua corsa: questo è il momento della rotazione.

In questo caso (figura B), mentre la forza di gravità rimane invariata, la spinta idrostatica aumenta con l'immersione della poppa, fino al punto in cui:

S x (a+b) > P x a

cioè il momento dovuto al galleggiamento supera quello dovuto al peso e la poppa comincia a sollevarsi dall'acqua.

Quando invece, lo scalo non è lungo abbastanza da immergere la poppa e consentire la rotazione, si verifica il fenomeno opposto: la poppa cade verso il basso con tutto l'invaso (non essendoci più lo scalo a sostenerli) e la prora si solleva nel momento dello strapiombamento.

Se lo strapiombamento è di breve durata non ci sono problemi, altrimenti la stabilità trasversale può risultare compromessa. Il calcolo della lunghezza minima di scalo necessaria ad evitare lo strapiombamento è una delle verifiche più importanti da eseguire prima del varo. Nei casi più critici, si costruisce un prolungamento dello scalo per eliminare o ridurre questo fenomeno.

Schematizzando anche questo fenomeno in termini di forze (figura C) si può dire che si ha lo strapiombamento quando il baricentro si trova sulla verticale della fine dello scalo:

P x a > S x (a+b)

cioè il momento dovuto al peso supera quello dovuto al galleggiamento e la poppa tende a precipitare verso il fondo.

Il momento conclusivo del varo è il sollevamento completo della nave e dell'invaso. Anche in questo caso, se lo scalo risulta corto, l'invaso a prua si trova improvvisamente privo di sostegno e la prua effettua un tuffo verso il basso che si chiama saluto.

Il diagramma delle forze (figura C) ci aiuta a comprendere il saluto se consideriamo quello che accade nell'istante in cui l'invaso lascia lo scalo. Se, quando l'invaso si trova sulla verticale dello scalo, la nave non è già in equilibrio fra peso e spinta idrostatica, cioè: R > 0

allora appena viene a mancare la reazione dello scalo, la prora si immerge in acqua con un tuffo fino a ristabilire il naturale assetto di galleggiamento.

Come nel caso precedente, anche il saluto, se l'altezza del tuffo è piccola, non crea alcun problema al varo, ma tale altezza va accuratamente verificata nei calcoli.

Se (r - a) era Inizialmente minima o addirittura negativa, ciò avrà influito in modo determinante...al rovesciamento della nave.

Se lo strapiombamento è di breve durata non ci sono problemi, altrimenti la stabilità trasversale può risultare compromessa. Il calcolo della lunghezza minima di scalo necessaria ad evitare lo strapiombamento è una delle verifiche più importanti da eseguire prima del varo. Nei casi più critici, si costruisce un prolungamento dello scalo per eliminare o ridurre questo fenomeno.

RINGRAZIO

IL COMANDANTE ERNANI ANDREATTA per l’intervista concessa a MARE NOSTRUM

Il COMANDANTE NUNZIO CATENA per la Revisione scientifica del Varo

L’AIDMEN per lo studio sulla STABILITA’ STATICA TRASVERSALE

Carlo GATTI

Rapallo, 3 Gennaio 2014

La Tragedia TEXACO CARRIBEAN

LA TRAGEDIA DELLA TEXACO CARRIBEAN

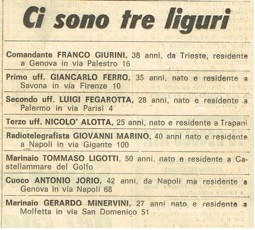

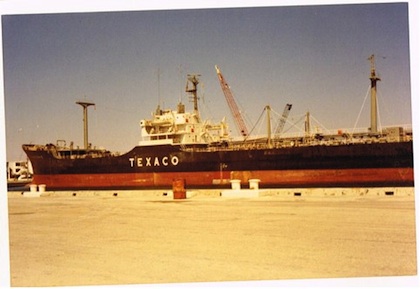

La petroliera Texaco Caribbean aveva equipaggio italiano, molti dei quali erano liguri. L’INCIDENTE ebbe luogo l’11.1.1971 nel Canale della Manica, a 13 km dallo Stretto di Dover.

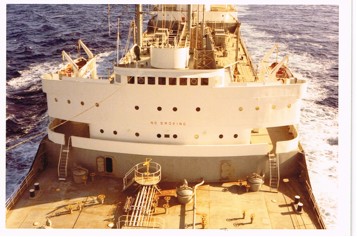

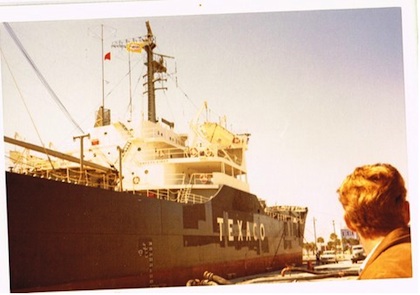

La TEXACO CARIBBEAN aveva una bella linea ed era anche veloce per la sua epoca, ecco le sue Caratteristiche: Anno di costruzione: 1965 Cantiere: Kieler Howaldtswerke AG, Kiel Inc. - Stazza Lorda: 13.604 tonn. Dislocamento: 20875 tonn. lunghezza: 175 m - Larghezza: 23.8 m - Pescaggio: 12.5 m - Bandiera: Panama - Armatore: Texaco Panama. Inquinamento: bunker - fuel oil. Quantità: 600 tonn.

Le tragiche immagini della TEXACO CARIBBEAN in agonia subito dopo la collisione con la nave peruviana PARACAS l’11 gennaio 1971.

UNA TRAGICA CATENA DI NAUFRAGI

11 gennaio 1971 - Canale della Manica – Nebbia fittissima –

1a COLLISIONE

La petroliera di bandiera panamense con equipaggio italiano: TEXACO CARIBBEAN, partita da un porto olandese e diretta a Trinidad, navigava in zavorra sulla “regolare” corsia discendente del Canale della Manica quando, improvvisamente, fu colpita dal cargo peruviano PARACAS di 12.000 t. che, ignorando le recenti normative sulle ROTTE di SICUREZZA del Canale, navigava contromano sulla rotta più breve, lungo la costa inglese. (Secondo queste disposizioni le navi dirette verso il nord dovevano seguire rotte vicine alla costa francese, mentre quelle dirette al sud si dovevano tenere vicine a quelle britanniche).

La TEXACO CARIBBEAN esplose, fu tagliata in due ed affondò versando in mare 600 tonn. di bunker e acqua di zavorra. Nella collisione, otto marittimi persero la vita mentre ventidue furono salvati dai soccorritori. La PARACAS proveniva dal Perù ed era diretta ad Amburgo con un carico di pescato e olio di pesce. Nella collisione subì seri danni, non tali però da impedire l’aggancio del Rim.re di salvataggio HEROS che la trainò ad Amburgo, dove arrivò il 14 gennaio. La Coast Guard Britannica fece piazzare segnalamenti luminosi sul posto per allertare le navi in transito della presenza del relitto, ma a questo proposito, subito dopo la seconda collisione avvenuta poche ore dopo, si aprì una acerrima discussione tra i responsabili della navigazione nella Manica. Non pochi, infatti, sostennero che la collisione poteva essere evitata se il tratto di mare, dove era affondata la parte anteriore della Texaco Caribbean, fosse stato delimitato da numerosi e potenti segnali di pericolo. Tuttavia, nonostante le ricerche portate avanti fino a tarda notte e rese difficili da un fitto velo di nebbia, non fu possibile localizzare il relitto. Il caso volle che a trovarlo, fosse stato proprio il mercantile tedesco. Per quanto riguarda i superstiti italiani della motocisterna, le speranze di ritrovarli in vita furono fin da subito perdute. Infatti, se gli otto marittimi italiani fossero sopravvissuti all'esplosione, non avrebbero potuto resistere più di trenta ore in un mare ghiacciato. Le ricerche comunque, continuarono, almeno per recuperare i corpi.

2a COLLISIONE

Si era ancora alla ricerca degli otto dispersi della motocisterna TEXACO CARIBBEAN, venuta a collisione con il cargo peruviano PARACAS e spezzatosi in due dopo una tremenda esplosione, quando, quasi nello stesso punto del canale della Manica, accadde l’impensabile: un mercantile tedesco di 2.700 tonnellate, il BRANDENBURG colò a picco urtando contro un troncone della petroliera.

Sette le vittime e 14 marinai dispersi

La tragedia ebbe un epilogo fulmineo - Con lo scafo squarciato da prua a poppa, il Brandenburg affondò in due minuti. Vani risultarono i disperati messaggi SOS del radiotelegrafista tedesco e, di lì a poco, furono avvistati molti corpi inanimati alla deriva, in balia della corrente nelle acque gelide della Manica - I Piloti del Canale denunciarono la scarsa sicurezza del traffico marittimo.

I soccorsi ritardarono di quel tanto che solo 11 naufraghi, su 32 membri dell’equipaggio, furono salvati dai pescherecci locali. Gli altri 14 superstiti furono raccolti dalla Viking Warrior, la stessa unita che aveva soccorso i marinai italiani della Texaco Caribbean. Nelle ore successive al disastro furono recuperati i corpi di sette marittimi mentre dei rimanenti quattordici non si trovò mai più alcuna traccia. Un battello fanale e 5 boe luminose furono aggiunte a quelle già posizionate. Un superstite che volò in mare senza rendersene conto, riferì d’aver udito uno schianto tremendo mentre si trovava sotto coperta e d’aver capito subito che la nave aveva avuto una collisione. Il marconista del mercantile affondato ebbe appena il tempo di inviare un confuso messaggio di soccorso, messaggio che richiamò sul posto decine di imbarcazioni, in particolare pescherecci inglesi, che si trovavano nelle vicinanze.

3a COLLISIONE

Nonostante le tragiche collisioni avvenute nel mese di gennaio, il 27 febbraio la nave greca NIKKI proveniente da Dunkerque (Francia) e diretta ad Alessandria d’Egitto, ignorando anch’essa gli “avvisi di sicurezza” emessi dalla Coast Guard, entrò in collisione con il relitto sommerso ed affondò. L’equipaggio della petroliera HEBRIS, che si trovava in quella zona ormai diventata un girone infernale, vide la NIKKI affondare e diffuse immediatamente i segnali di soccorso via radio. La HEBRIS, intravedendo dei naufraghi in mare, si avvicinò al luogo dell’affondamento, ma quando giunse sul posto in mare non c’era più alcun superstite. La NIKKI s’inabissò con tutto il suo equipaggio. Da quel momento i tre relitti rappresentavano un pericolosissimo rischio per le navi in transito, ed un secondo battello fanale fu posizionato all’ancora con l’aggiunta di altre 10 boe luminose. Nonostante i provvedimenti attuati a scopo preventivo, nei due mesi successivi, la Coast Guard fece rapporto a ben 16 navi che avevano ignorato sia i battelli-fanale, che le boe. Per fortuna non ci furono ulteriori incidenti. Le operazioni di sgombero dei relitti della TEXACO CARIBBEAN, DEL BRANDENBURG e del NIKKI durarono ben 18 mesi.

Ciò che é successo nel nord-est dell’Europa, celebre per la sua millenaria storia marinara é a dir poco imbarazzante ...

Il sistema di separazione del traffico navale nel Canale della Manica (TSS, Traffic Separation Scheme) entrò in vigore alcuni anni prima di questa catena di incidenti ma, al momento delle collisioni, diversi Comandanti consideravano ancora “facoltativa” e non “obbligatoria” l’osservanza delle nuove ROTTE DI SICUREZZA.

ALBUM FOTOGRAFICO - TEXACO CARIBBEAN

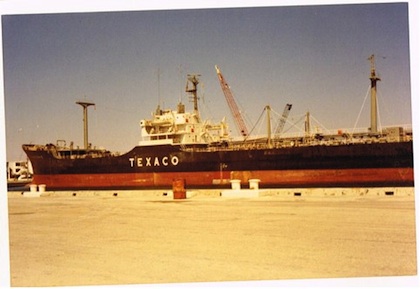

(Nella foto) - Il C.l.C. Ernani Andreatta sbarcato dalla TEXACO CARIBBEAN con il grado di Comandante pochi mesi prima dall’affondamento della petroliera. A lui porgo un fervido ringraziamento per averci fornito il materiale (notizie e foto)

“per non dimenticare”

i nostri cari amici “marittimi” travolti da un tragico destino.

Carlo GATTI

Rapallo, 1 Gennaio 2014

WILHELM GUSTLOFF - Una tragedia dimenticata

WILHELM GUSTLOFF

UNA TRAGEDIA DIMENTICATA

Quando si parla di grandi naufragi si viene catturati quasi sempre da nomi famosi come: Principe de Asturias (500 vittime), Titanic (1.513), Empress of Ireland (1.024), Lusitania (1.152), Conte Rosso (1.300), Andrea Doria (54) e di altri di cui la cronaca si occupa, purtroppo, anche ai giorni nostri. Alcuni di questi “relitti d’autore”, addirittura, riemergono ciclicamente dagli abissi per approdare sugli schermi del cinema sotto forma di fiction che addomesticano la vera storia per un pubblico bisognoso di sogni per esorcizzare il nemico che sta dietro l’angolo.

Ancora una volta prendiamo le distanze da questo mondo virtuale e puntiamo invece il riflettore su una tragedia che, sebbene quasi nessuno conosca, detiene tuttora un tragico primato: l’altissimo numero di vittime.

Si tratta della nave passeggeri tedesca Wilhelm Gustloff (nella foto) che fu affondata da un sommergibile sovietico il 30 gennaio 1945 nel Mar Baltico durante l’ultima fase della Seconda guerra mondiale. Il naufragio causò, secondo le ultime prove documentali, la morte di oltre 10.000 persone, divenendo il più grave mai registrato nella storia navale.

La Wilhelm Gustloff, costruita dalla Blohm und Voss di Amburgo, fu varata nel 1937, per la compagnia Kraft durch Freude (KdF = ”Forza attraverso la gioia”) che era un'organizzazione ricreativa della Germania nazionalsocialista. Aveva la considerevole stazza di 25.893 tonnellate ed era lunga oltre 200 metri. L’inaugurazione della Wilhelm Gustloff ebbe luogo presso il cantiere n.51 della B.&V. Non si trattava di una nave passeggeri particolarmente innovativa, ma rappresentava un efficace strumento di propaganda riunendo l’ideale dell’unità “ariana”, il sogno tedesco e l’affermazione dell’ideologia nazista. Doveva per questo motivo chiamarsi Adolf Hitler, ma le fu imposto Wilhelm Gustloff, capo della sezione elvetica del partito nazionalsocialista che fu assassinato il 4 febbraio del 1936 a Davos dallo studente ebreo David Frankfurter. L’omicidio aveva l’obiettivo di scuotere il popolo ebraico esortandolo a combattere contro l'oppressione nazista.

La Gustloff era la nave ammiraglia della flotta KdF che possedeva numerose altre navi altrettanto grandi e famose, ma la Gustloff aveva un suo fascino particolare e numerose furono le crociere compiute nell'Oceano Atlantico, nel Mar Mediterraneo e nei mari del Nord, alle quali aderirono la ricca borghesia tedesca dell’epoca.

La sua storia bellica inizia come “Trasporto Truppe” (nella foto) nel maggio del 1939, quattro mesi prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale. La Gustloff si affiancò ad altre quattro navi della KdF, la Robert Ley, la Der Deutsche, la Stuttgart, la Sierra Cordoba, ed infine la Oceana (non facente parte della KdF). Tutte queste navi avevano il compito di trasportare la Legione Condor dalla Spagna alla Germania dopo il successo ottenuto dai nazionalisti franchisti contro le forze repubblicane.

Nel settembre del 1939, le forze armate tedesche trasformarono ufficialmente la Gustloff in “Nave Ospedale” (Lazarettschiff D) (vedi foto) assegnandola alla Kriegsmarine. Non poteva trasportare materiale bellico ed era monitorata secondo un rigido protocollo internazionale. Era stata riverniciata di bianco, con una banda verde lungo tutta la carena su entrambi i lati e mostrava numerose croci rosse sul ponte, sul fumaiolo e sui lati. Il primo impiego della nave ospedale fu nella zona di Danzica al termine della campagna polacca. Rimase per molte settimane alla fonda in quella baia per l’imbarco e la cura di numerosi feriti supportando le operazioni di guerra contro i sovietici. Dal maggio 1940 fino al luglio dello stesso anno, la Gustloff operò nella zona di Oslo in Norvegia, come ospedale galleggiante durante la campagna di Norvegia (nome in codice “overlord”). Lasciò Oslo con 560 feriti a bordo e durante l'estate del 1940, le fu ordinato di tenersi in allerta per l’invasione dell'Inghilterra, che fu poi cancellata. Ancora una volta salpò da Oslo con altri 414 feriti. Subito dopo il viaggio terminò il servizio di “Nave Ospedale” e si spostò a Gotenhafen (Gdynia-Polonia) e venne adattata come “Nave Caserma” al servizio della Kriegsmarine affiancando i numerosi U-boot tedeschi. La Gustloff, prima sotto il comando della 1ª Divisione Unterseeboots (sottomarini), e poi della 2ª Divisione Unterseeboots, rimase all'ancora a Gotenhafen per oltre quattro anni.

L’Epilogo. Nel gennaio del 1945 la W. Gustloff rientrò in servizio prendendo parte attiva all'Operazione Annibale che fu la più imponente evacuazione di tutta la storia: 2.000.000 di rifugiati, soldati e feriti furono salvati, trasportati e messi al sicuro dall'avanzata sovietica verso ovest. Tutte le più grandi navi della KdF: Cap Arcona, Robert Ley, Hamburg, Deutschland, Potsdam, Pretoria, Berlin, Goya ed altre vennero utilizzate per l’O.A. nei porti di Danzica e Gotenhafen. Non tutti però riuscirono a salvarsi. Dalle 25.000 alle 30.000 persone morirono, soprattutto in seguito agli affondamenti della Gustloff e del Goya per un totale di oltre 15.000 morti. Considerando il numero di persone trasportate, le condizioni climatiche e il periodo di guerra, tale operazione fu comunque un successo dimostrando l’organizzazione e la determinazione della macchina di soccorso tedesca.

L’atto finale della Wilhelm Gustloff secondo l’interpretazione del pittore Irwin J.Kappes

L'affondamento. Quando la Gustloff uscì dal porto di Gotenhafen il 30 gennaio 1945, il tempo era pessimo: vento molto forte, nevicava e la temperatura era –10° e molte lastre di ghiaccio consistente galleggiavano pericolosamente nel Baltico. In quelle condizioni climatiche, la sopravvivenza per un naufrago erano nulle. La Gustloff, armata solo di qualche arma antiaerea, iniziò il suo ultimo viaggio senza alcuna scorta militare e senza installazioni antisommergibili.

Alle 21,08 del 30 gennaio 1945 il sommergibile russo S-13 comandato da Alexander Marinesko, lanciò tre siluri contro la Gustloff. Il primo colpì la nave a prua sotto la linea di galleggiamento. La nave sbandò subito a dritta. Immediatamente fu lanciato l'SOS e i razzi di segnalazione. Il secondo siluro la colpì sotto la piscina facendo esplodere l’intera struttura, ed infine il terzo siluro colpì la Sala Macchine devastando l'intero scafo. In quelle condizioni, la nave resistette 40 minuti all’invasione del mare dalle numerose falle. Poi si mise in verticale e s’inabissò di prora. La Gustloff affondò nelle acque nere e fredde del Baltico portando con sé oltre 10.000 persone. La più attendibile ricerca sul numero delle vittime é quella di Heinz Schön che riassume il “quadro” delle persone imbarcate secondo il seguente schema: 8956 rifugiati, 918 tra ufficiali e membri della 2. Unterseeboot-Lehrdivision, 373 donne delle Unità Ausiliarie, 173 uomini delle forze navali, 162 soldati feriti per un totale di 10.582 persone.

L'affondamento della Gustloff fu il più grave e spaventoso evento nella storia navale. Nessuna tragedia ebbe perdite di vite umane così pesanti. Ad inizio secolo lo scrittore tedesco Günter Grass ha raccontato il dramma di questo transatlantico nel libro: “Il passo del gambero”. Oggi il relitto della Wilhelm Gustloff é considerato alla stregua di un cimitero di guerra. L’intera area é interdetta a qualsiasi tipo d’immersione in segno di doveroso rispetto verso la più grande tragedia del mare.

Carlo GATTI

Rapallo, 19 settembre 2013

L'URAGANO SANDY affonda il BOUNTY del cinema

L’uragano “Sandy”

affonda il Bounty del cinema

L’imbarcazione era stata utilizzata nel film I Pirati dei Caraibi

Un momento felice del Bounty

Come un film, peggio del peggior film, l’uragano Sandy, la tempesta più prevista e pubblicizzata della storia, capace di tenere in ostaggio 60 milioni di americani, ha fatto due vittime sul mare e ha affondato uno scafo simbolo, un nome storico della letteratura, del cinema e della storia della navigazione: la “replica” del Bounty.

Il Bounty sta affondando

Era una copia della fregata mercantile della Royal Navy britannica, costruita per il film del 1962: 'Gli ammutinati del Bounty', con Marlon Brando nel ruolo di Fletcher Christian, il 'secondo di bordo' che nel 1789 comandò la rivolta contro il capitano William Bligh, e poi guidò gli ammutinati fino all'isola di Pitcairn, dove si stabilirono per sfuggire alla Royal Navy che aveva iniziato a cercarli ovunque. La storia ci racconta che l’inquieto ufficiale imbarcò nel 1787 sul veliero Bounty diretto a Tahiti per un carico di "alberi del pane”. Fu nominato Secondo su raccomandazione del comandante William Bligh, diventandone poi il luogotenente durante la navigazione. Il Bounty raggiunse Tahiti il 26 ottobre 1788 dove sostò per cinque mesi prima di rientrare alla base con il carico il 17 aprile1789. Poche settimane dopo, il 28 aprile 1789, a circa 1300 miglia a ovest di Tahiti, nei pressi di Tonga, Fletcher Christian capitanò il celebre ammutinamento decidendo, tra l’altro, di abbandonare il capitano della nave e i marinai a lui fedeli su una scialuppa in mezzo al mare.

173 anni dopo, nel 1962, Lewis Milestone decide di portare sul set la vera storia dell'ammutinamento, tratta dal romanzo “Mutiny on the Bounty” di Charles Bernard Nordhoff e James Norman Hall. Il film ruota attorno ad un grande Marlon Brando, affiancato sul set da Trevor Howard, Richard Harris, Hugh Griffith e Richard Haydn. Per l'occasione, Hollywood costruì una copia praticamente esatta del Bounty originale che é sopravvissuta 50 anni, forse troppo per un veliero in legno d’epoca, sebbene motorizzato e attrezzato di moderni strumenti e di conforts.