HELEANNA - Una ferita che brucia ancora

“HELEANNA”

Una ferita che brucia ancora

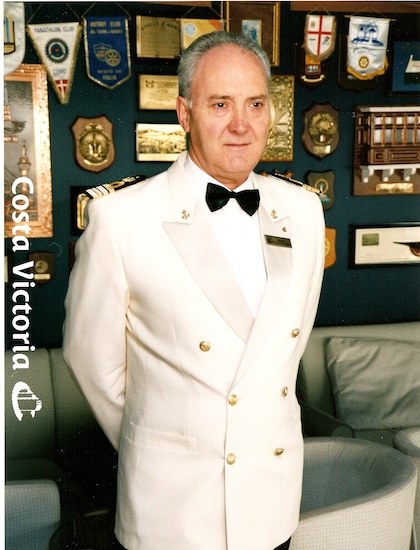

Il comandante Dimitrios Anthipas, un pessimo esempio di Comandante

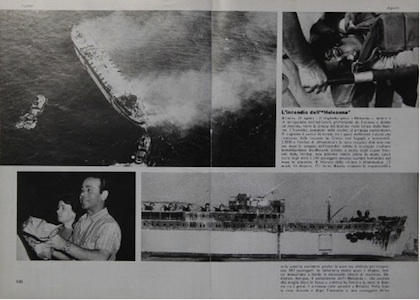

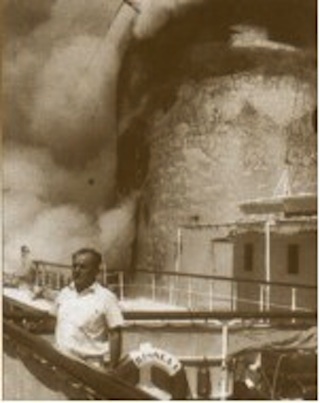

Il 28 agosto 1971, a 15 miglia da Monopoli, un incendio scoppiò a bordo del traghetto greco “Heleanna”. Si trattò della più drammatica e funesta sciagura marittima accaduta in Adriatico nel dopoguerra. La tragedia costò la vita a 25 turisti imbarcati; 16 furono i dispersi, 271 feriti tra i 1089 i superstiti.

Sono trascorsi 42 anni dall’incendio della HELEANNA, ma il ricordo é sempre vivo, specialmente tra coloro che seguirono da vicino le operazioni di salvataggio, ma anche da tutti coloro che ben presto si resero conto che a bordo del traghetto viaggiavano 1174 passeggeri, quasi il doppio dei 620 consentiti, e duecento automobili. A quel punto l’apprensione si trasformò in pura rabbia e la stampa di allora definì “negrieri del mare” il comandante Antypas Dimitrios ed il suo armatore Efthymiadis.

Da dove uscì quel maxi-traghetto con la ciminiera a poppa come una petroliera?

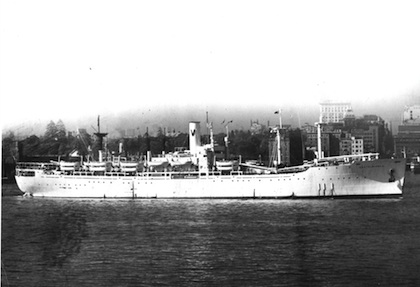

Negli anni '60 l'armatore greco Constantino S. Efthymiadis comprò quattro petroliere svedesi per convertirle in traghetti passeggeri:

la MARIA GORTHON (rinominata PHAISTOS), nel 1963;

la SOYA-MARGARETA (rinominata MINOS), nel 1964;

la SOYA-BIRGITTA (rinominata SOPHIA), nel 1965;

la MUNKEDAL (rinominata HELEANNA), nel 1966.

Nel 1954 la nave cisterna Munkedal fu costruita dai cantieri Götaverken di Göteborg-Svezia. Ma il suo destino fu segnato dalla chiusura del Canale di Suez* che costrinse le petroliere a compiere il lungo e costoso periplo dell’Africa, linea che sarebbe risultata economica soltanto con l’introduzione del “gigantismo navale”. Così fu, e tutte le stazze minori, tra cui le petroliere svedesi sopra citate, furono messe fuori mercato.

* Nota: Dopo la GUERRA DEI SEI GIORNI del 1967, il canale rimase chiuso fino al 5 giugno 1975).

Da sempre i greci sono considerati validissimi marinai, ma anche un po’ spregiudicati. L’armatore C.S.Efthymiadis era un fedele garante di questa tradizione. La sua intuizione gli permise, infatti, di trasformare e reclamizzare la nuova unità come “il più grande traghetto del mondo”. Nel 1966, mantenendo il suo aspetto esteriore, la petroliera Munkedal fu ridisegnata al suo interno per la sistemazione di numerose cabine/passeggeri, mentre sulle fiancate dello scafo furono installati portelloni con rampe di nuova concezione per l’imbarco/sbarco di auto al seguito e mezzi pesanti. Rinominata Heleanna, il traghetto entrò in linea sulla rotta Patrasso–Brindisi-Ancona e ritorno.

La cronaca dell’incidente

Al momento del disastro l’Heleanna si trovava 25 miglia nautiche a Nord di Brindisi, a 9 miglia al largo di Torre Canne, più verso Monopoli. Proveniva da Patrasso ed era diretta ad Ancona con 1174 passeggeri e 200 mezzi (auto, tir e autobus).

Tutto ebbe inizio alle 05.30 del 28 agosto 1971 quando una fuga di gas dai locali della cucina, fra la panetteria, la riposteria ed il locale ristoro provocò un incendio a poppa. Si parlò di un corto circuito, forse una manovra errata di accensione dei polverizzatori della cucina, oppure di uno spandimento di gas liquido, ma anche di una possibile fuoriuscita di nafta dalla cassa di alimentazione della calderina. Alcuni testimoni affermarono che l’incendio prese il sopravvento solo quando il fuoco lambì le bombole di ossigeno facendole esplodere. Poco dopo successe un fatto molto anomalo: in una cala di poppa vicino al timone, scoppiò un’altra bombola d’ossigeno che bloccò istantaneamente l’organo di governo che era, in quel momento, posizionato 15° a dritta. Il traghetto, ormai in panne, ma ancora abbrivato, compì un’ampia accostata in cui il vento propagò l’incendio a tutta la nave.

L’Heleanna aveva in dotazione 12 scialuppe di salvataggio sufficienti per 600 persone, la metà delle persone imbarcate. Le inchieste promosse dalle Autorità dimostrarono che metà delle lance erano inutilizzabili per via degli argani bloccati dalla ruggine. Tra quelle calate a mare, una si ribaltò e precipitò in mare probabilmente per il sovraccarico. Gli idranti antincendio e i tutti i sistemi di soccorso non erano funzionanti. Le inchieste che seguirono dimostrarono che il traghetto, dal punto di vista della sicurezza, era da considerarsi sub-standard.

Il disastro causò 25 morti, 16 dispersi e 271 feriti, alcuni anche in modo grave. Le vittime erano di nazionalità italiana, greca e francese. Non appena il Comandante della nave lanciò l’SOS, soccorsi aerei e navali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli e Grottaglie.

I soccorsi aeronavali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli, Taranto e Grottaglie, anche con la partecipazione di alcuni pescherecci privati (Laura, Madonna della Madia, Angela Danese, Nuova Vittoria, S. Cosimo) che si attivarono con molta efficacia nella ricerca dei dispersi in mare ed al soccorso dei naufraghi. L'incendio venne domato dopo molte ore. Il relitto fu rimorchiato verso porto di Brindisi e fu ormeggiato nei pressi del castello Alfonsino.

I feriti sarebbero stati più numerosi se non fosse scattata con grande tempestività l’opera dei soccorritori. Il personale dei rimorchiatori locali della Società Barretta dovette avvicinarsi fino a pochi metri dalla nave per rendere efficace il getto delle proprie spingarde, sfidando temperature altissime e respirando gas di scarico e fumi micidiali, ma dovettero farlo per domare le lingue di fuoco che fuoriuscivano da tutta la nave minacciando di far esplodere i serbatoi di benzina degli oltre 200 mezzi che si trovavano nel garage. Fatto che purtroppo avvenne con tutte le sue tragiche conseguenze. Anche la città di Monopoli si prodigò per confortare i superstiti, dando una dimostrazione di grande generosità offrendo aiuto e accoglienza ai naufraghi dell'Heleanna. Il 15 ottobre del 1972 il Capo dello Stato Giovanni Leone conferì alla città la Medaglia d'Argento al Merito Civile in riconoscimento dell’antica tradizione di ospitalità e di civismo della sua popolazione.

“Quando siamo arrivati sul posto” - raccontò il proprietario di un peschereccio – “ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Lunghe lingue di fiamme uscivano dalla poppa impedendoci di avvicinarci troppo. Sul ponte del traghetto dilagava il panico. Centinaia di persone tentavano di calare le scialuppe senza riuscirvi, altre che scendevano con le barche liberate, rimanevano poi sospese e bloccate a mezz'aria. Altre barche ancora, arrivavano in mare ma non sapevano come governarle. I più si gettavano direttamente in mare saltando dal ponte. Su decine di corde, calate dalle fiancate, c'erano grappoli di uomini appesi, molti erano senza salvagente. Diversi battellini di gomma, sparpagliati in mare, erano difficili da raggiungere ma anche più difficile riuscire a salirvi dentro. Dalle navi che erano accorse - racconta un altro marinaio - erano state calate delle scialuppe, ma rimanevano vuote perché la gente in mare, sfinita non riusciva a raggiungerle. Allora, molti di noi, si sono buttati in acqua per aiutarli. Mai avevo visto tanta gente disperata, annientata dal dolore per aver perso, magari un attimo prima, un amico, un congiunto. Intanto, sulle banchine dei porti di Monopoli, Brindisi e Bari, viene predisposto un imponente servizio di soccorso”.

Centinaia di privati misero a disposizione i loro mezzi, altri portarono in Capitaneria indumenti e coperte. L’incendio fu domato prima di notte e l'Heleanna fu tenuta prudentemente in rada mentre gli inquirenti tentarono di accertare le responsabilità dell’accaduto.

Pare che nella confusione generale, il Comandante del traghetto sia stato il primo a perdere la testa. Alcuni testimoni, infatti, affermarono che il capitano Anthipas abbia lasciato la nave subito dopo l'allarme, mentre la moglie, che era con lui sul traghetto, sostenne il contrario. Per la verità, un’evidenza ci fu e molti la testimoniarono in diverse sedi: il comandante Dimitrios Anthipas, giovanissimo e senza esperienza, giunse “asciutto” sulla banchina di Brindisi, e il 29 agosto del 1971 cercò addirittura la fuga, ma venne arrestato al varco frontaliero del porto di Brindisi, poco prima d’imbarcarsi furtivamente con la moglie su una nave diretta in Grecia. Il comandante venne arrestato con l'accusa di omicidio colposo e per abbandono della nave.

Dimitrios Anthipas sarà poi estradato in Grecia mentre chi ha perso tutto: auto, bagagli, valori, la stessa vita di moglie, figli, genitori e parenti non sarà neppure risarcito. Gli assicuratori si rifiuteranno di pagare per l'evidente violazione, da parte della nave, delle norme stabilite nelle polizze assicurative.

All’epoca del “sinistro”, le acque territoriali comprendevano una fascia di 6 miglia nautiche (11.112 KM), poi modificate per legge in 12 miglia dal 27 febbraio 1973), per cui il disastro avvenne in acque internazionali. Ma le Autorità italiane dichiararono la loro competenza a processare il comandante della nave poiché alcune vittime del disastro erano perite in acque territoriali italiane ed almeno una era morta in ospedale a Brindisi. Anche le autorità greche furono interessate al processo, in quanto la nave batteva bandiera ellenica.

L'Heleanna in fiamme

Notare la vicinanza del rimorchiatore che punta le spingarde antincendio sulla poppa dell’Heleanna

Targa commemorativa del naufragio a Monopoli

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|

||||

|

|

|||||

|

Dopo due anni e mezzo di sosta forzata nel porto di

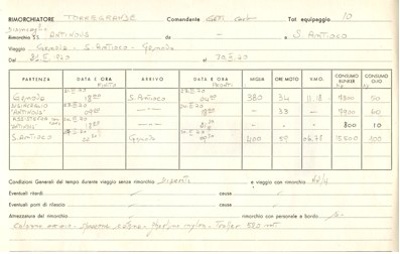

Rimorchiatore incaricato dell’ultimo viaggio apparteneva alla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, si chiamava ESPERO, era l’ultimo nato della Si trattava di rimorchiare in successione, due relitti, entrambi da Brindisi a La Spezia che all’epoca era il primo porto nazionale della demolizione navale. Il primo era la petroliera SAN NICOLA della famosa Società Garibaldi, che aveva subito un’esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante. La seconda era il traghetto passeggeri HELEANNA di cui ci siamo occupati in questo drammatica ricostruzione.

Testimonianza dell’autore:Quando salii a bordo del “traghettone” per controllare liscia ed intatta. In pratica, l’interno dello scafo era Quando andai sul castello di prora per approntare gli 2° Problema In precedenza ho accennato all’esplosione di una l’organo di governo 15° a dritta costituendo un grande problema APPENDICE: Rapporto Viaggio

|

|||||

|

|

|||||

TRAGEDIE NAVALI DEL NOVECENTO - Breve Storia

L'azzurra linea del Mediterraneo, questo incantatore ed ingannatore di uomini audaci, manteneva il segreto del suo fascino e si stringeva al calmo petto le vittime di tutte le guerre, le calamità e le tempeste della sua storia, sotto la meravigliosa purezza del cielo al tramonto.

da L'Avventuriero di Joseph Conrad

Breve Storia delle più gravi Tragedie Navali del Novecento

Tratto dall'Introduzione del libro

Genova: Storie di navi e Salvataggi di Carlo Gatti

Edizione bilingue Italiano-Inglese, Nuova Edizione Genovese-2003

Ciò che desideriamo proporvi è un viaggio virtuale nel XX secolo, attraverso un documentario fatto di poche parole e tante immagini che spesso si commentano da sole. Se la storia dell'umanità è purtroppo cadenzata dalle guerre, la storia del “marinaio” è tuttora evocata soprattutto per le sue immancabili e ripetute tragedie navali.

Ogni tragedia, si sa, reca con sé morte e orrore, ma la storia non può fermarsi ed ecco l'uomo rialzarsi dalla batosta e ripartire con regole nuove. Ogni naufragio diventa così una nuova luce che si accende sul cammino tecnologico e sul progresso scientifico navale.

La Marina Mercantile ha dovuto registrare, fin dall'inizio del XX secolo, numerosi disastri con gravissime perdite di vite umane e di navi. Tra i più drammatici si ricorda quello dl 23 gennaio 1909, che ebbe luogo nelle stesse acque in cui colò a picco quarantasette anni dopo l' Andrea Doria. Anche allora si trattò di una collisione; affondò una nave inglese, la Republic, speronata dal piroscafo italiano Florida. Il disastro costò la vita di sei persone; per la prima volta la maggior parte dei naufraghi fu salvata grazie all'impiego della radio.

E' forse bene qui ricordare che Guglielmo Marconi, il genio di Pontecchio, il 12 dicembre 1901, mentre si trovava in una capanna-laboratorio a Terranova (Nuova Scozia), ricevette tre brevi suoni: la “S” in alfabeto Morse, trasmessa dalla lontana Cornovaglia. Da quel giorno ebbe inizio la telegrafia senza fili.

Il 1912 fu un anno disastroso. Il 5 marzo il piroscafo spagnolo Principe de Asturias finì su una scogliera presso Cabo S.Sebastian, 500 passeggeri annegarono. Un mese dopo, il 15 aprile, durante il viaggio inaugurale, il grande transatlantico Titanic, che negli anni del primo Novecento era considerata la più bella e più sicura nave del mondo, urtò contro un iceberg e colò a picco trascinando con sé 1.513 tra passeggeri e uomini dell'equipaggio.

Un'altra collisione avvenne nell'estuario del S.Lorenzo il 29 maggio 1914. Affondò il vapore Empress of Ireland e nella catastrofe morirono 1.024 persone. Il 7 maggio 1915 il sommergibile tedesco U-20 affondò il transatlantico inglese Lusitania. Fu questo forse, l'avvenimento che volse l'opinione pubblica mondiale contro la Germania. La grande nave apparteneva alla famosa Società inglese Cunard Line, veniva dall'America e trasportava 1916 passeggeri, di cui 146 americani. Ne morirono 1.152, solo 764 si salvarono, ma non certo ad opera del sommergibile di Schwieger, che senza intimare l'Alt , come vuole la legge di guerra, colò a picco la nave senza prima aver fatto sbarcare i passeggeri, che poi abbandonò alla loro sorte, quando il codice d'onore di ogni marinaio impone il soccorso dei naufraghi.

La tragedia del Lusitania suscitò dovunque orrore ed indignazione e contribuì alla decisione degli Stati Uniti di entrare in guerra a fianco degli Alleati. Il 24 luglio 1915, sui grandi laghi americani, altra grave perdita: l'affondamento della Estland e la morte di 811 passeggeri.

Tra le due guerre, il primo grande disastro navale avvenne il 25 ottobre 1927 al largo delle coste brasiliane. Andò a picco un transatlantico italiano, il Principessa Mafalda e con esso il mare ingoiò 314 persone. Il tragico fatto commosse il mondo anche per l'eroico sacrificio del comandante Simone Gulì. I suoi marinai, che si allontanavano piangendo sulle scialuppe, videro l'alta figura dell'Ufficiale, eretta sul ponte di comando, fino a quando il Mafalda s'inabissò con l'uomo che l'aveva guidata per tanti anni.

Un anno dopo, il 12 novembre 1928, il vapore inglese Vestris scomparve durante una burrasca al largo della Virginia con 110 persone. Altre 450 vittime si ebbero il 14 giugno 1931 davanti a Saint Nazaire, con l'affondamento di un traghetto costiero. Meno spaventoso, ma non per questo di minor gravità, un'altra catastrofe di quegli anni: l'incendio del Morro Castle al largo delle coste americane, l'8 settembre 1934, con 130 morti.

L'ultima grande sciagura del periodo prebellico fu l'incendio, davanti alla costa catalana, della motonave italiana Orazio. Il sinistro avvene il 22 gennaio 1940 e provocò 104 vittime. Dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini del 10.6.1940, nel Regno Unito furono internati 4.000 italiani, un migliaio dei quali perirono nell'affondamento della Arandora Star . Erano cittadini italiani, civili, fatti deportare come “stranieri nemici”.

Stessa sorte toccò a 3.000 prigionieri di guerra, nella maggior parte italiani, imbarcati sulla nave trasporto inglese Laconia (20.000 T.S.L.) colata a picco dal sommergibile tedesco U-156 il 13 settembre 1942. “Il Caso Laconia” fu portato davanti al Tribunale di Norimberga. Le navi mercantili italiane, requisite e militarizzate dal governo durante il conflitto e poi affondate, catturate, alienate e distrutte dal nemico furono 2.556.

La Liguria pagò il suo tributo alla nazione con la perdita di oltre 500 navi mercantili. Nel conto non sono inclusi i pescherecci ed il naviglio minore. Lo storico navale Maurizio Brescia, nelle sue preziose ricerche, ci ricorda quanto segue:

- da “ Cacciatorpediniere classe Navigatori” (Albertelli-Parma 1995): Il 18 settembre 1941, in posizione 33°02'N-14°42'E, il sommergibile Upholder silurava ed affondava i transatlantici Oceania e Neptunia. (Dei 5.818 uomini a bordo delle due navi, ne morirono 384 ). Il Da Recco , capo scorta, recuperò ben 2.083 naufraghi delle due navi e protesse poi il rientro a Napoli del Vulcania, unico superstite del convoglio”.

- da: “Cacciatorpediniere classe Freccia/Folgore/Maestrale e Oriani” (Albertelli-Parma, 1997): “…Quando la formazione si trovava ormai sulla rotta di sicurezza per l'entrata a Tripoli, alle 10.20 del 20 agosto 1941, il sommergibile inglese Inique silurò ed affondò l'Esperia ; le unità di scorta recuperarono complessivamente 1.139 naufraghi, e tra questi 417 furono salvati dallo Scirocco …”

- “..La 3° Divisione assicurava la protezione a distanza della formazione e, vista l'importanza della missione, a bordo del Conte Rosso si trovava il contrammiraglio Canzonieri nella veste di capoconvoglio. Le numerose unità di scorta, la cui consistenza era stata rinforzata, all'altezza di Messina, da tre ulteriori torpediniere, non poterono però impedire il siluramento del Conte Rosso avvenuto alle 20.41 dello stesso 24 maggio, da parte del sommergibile britannico Upholder…”

Una vasta eco ebbe la perdita del glorioso Conte Rosso, militarizzato ed adibito al trasporto truppe. L'affondamento avvenne mentre navigava in convoglio a poche miglia da Siracusa. Morirono 1.300 dei 2.729 militari che si trovavano a bordo, diretti in Libia. Durante l'ultima guerra, la Marina Mercantile subì gravi perdite, indipendentemente dalle operazioni militari, come l'esplosione nel porto di Bari, il 9 aprile 1945, di un cargo americano: 360 vittime, e l'affondamento al largo di Danzica del vapore tedesco Wilhelm Gustloff , il 18 febbraio 1945; catastrofe in cui trovarono la morte di oltre 10.000 fuggiaschi che cercavano di sottrarsi all'avanzata russa e che può pertanto essere considerata la più spaventosa di tutta la storia della Marina.

Nel dopoguerra si ebbero gravi sciagure specialmente nei mari orientali. Il 3 dicembre 1948 saltò in aria il piroscafo cinese Kiangya e morirono 1.000 persone. Un mese dopo un'altra nave cinese, il vapore Taiping, speronò una carboniera; entrambe colarono a picco trascinando nel mare 600 vittime.

Negli altri mari si registrarono le perdite del Noronic , incendiatosi al largo di Toronto e vi furono 130 morti, e del cargo Pennsylvania abbandonato il 9 gennaio 1952, 45 furono i dispersi. Gli ultimi nomi della tragica lista sono: il vapore coreano Chang Tyong Ho, affondato il 9 gennaio 1953 con 249 persone; il ferry-boat inglese Princess Victoria inabissatosi il 31 gennaio dello stesso anno con 133 passeggeri; il cargo Hobson speronato dalla portaerei Wasp il 26 aprile 1953 ( 176 dispersi); il passeggero francese Monique scomparso il 1° agosto dello stesso anno nel Pacifico con 120 passeggeri ed infine il traghetto giapponese Shinan Maru , affondato l'11 maggio 1955 con 138 passeggeri.

Il 25.7.1956 l'Italia e la Liguria in particolare caddero nella disperazione per l'affondamento della Andrea Doria , speronata nella nebbia dalla nave passeggeri svedese Stockholm . L'orgoglio della nostra flotta trascinò con sé verso i fondali di Nantucket 54 vittime di quel tragico disastro.

Poi ci fu la straordinaria espansione della traghettistica, dovuta in parte all'assorbimento dei traffici delle navi di linea ormai scomparse, e in parte alle tariffe favorevoli rispetto all'aviazione a corto raggio, ma soprattutto per l'aumento costante del turismo di massa. Purtroppo, a questo trend commerciale favorevole se ne contrappose uno molto negativo sul piano della sicurezza navale.

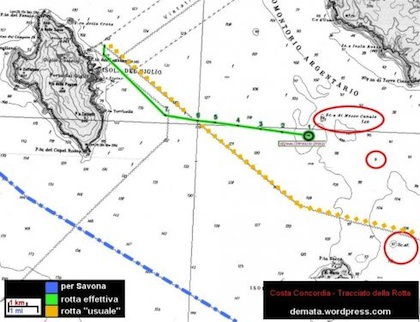

L'8 dicembre 1966 il traghetto Heraklion si scontrò con un rimorchiatore nel mar Egeo. I morti furono 264 . Il 28 agosto 1971 il traghetto Heleanna s'incendiò poco prima dell'arrivo a Brindisi, morirono 25 passeggeri. Lo scafo del traghetto, letteralmente devastato e deformato dal fuoco, fu preso a rimorchio dal M.re Torregrande che lo consegnò ai Cantieri della Spezia per essere demolito.

Il 6 marzo 1987 il traghetto Herald of free Enterprise affondò nella Manica al largo del porto belga di Zeebrugge. Le vittime furono 193 . Il 21 dicembre 1987 al largo dell'isola di Marindique, Filippine, nello scontro tra il traghetto Dona Paz ed una petroliera, morirono almeno 4.000 persone, molte divorate dagli squali. Si trattò del più recente e grave incidente nel mondo. Il 7 aprile 1990 sul traghetto Scandinavian Star scoppiarono tre incendi e morirono 186 persone.

Il 29 aprile 1990 il traghetto Espresso Trapani affondò al largo del porto di Trapani, morirono 13 persone. Il 10 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la super petroliera Agip Abruzzo che era alla fonda. I morti furono 141 . Il 14 gennaio 1993, nel mar Baltico, al largo dell'isola di Ruegen, a causa del mare tempestoso, si rovesciò il traghetto polacco Jan Heweluisz. I morti furono 54.

Il 28 settembre 1994 il traghetto Estonia (foto sotto) affondò nel mar Baltico, nei pressi dell'isola di Utoe. Morirono 852 persone. Dalla superfice degli oceani spariscono mediamente 100 navi ogni anno. Soltanto una piccola parte di loro ci viene raccontata dai media e si tratta solitamente di navi famose, sia per la loro grandezza o semplicemente per i danni ecologici procurati all'ambiente. Per qualche tempo le paure deflagrano scoppiettanti sulle cronache, poi il silenzio!

Lo stesso triste spettacolo ci accompagna ogni sera dell'anno in TV, con la conta dei morti sulle strade. Il loro numero, almeno nel nostro Paese, ha eguagliato le vittime italiane della seconda guerra mondiale. Ma c'è una specie di rassegnazione diffusa di fronte al fato che si presenta come una forza soprannaturale che non lascia scampo.

Noi pensiamo più semplicemente che la deregulation sia il vero nemico da combattere in mare, nei porti e sulle strade. Così come pensiamo che le parti politiche che si fronteggiano in Parlamento, dovrebbero, almeno nel nome dei morti dell'intero settore dei trasporti, trovarsi d'accordo sull'esercizio di una politica austera, che fosse in grado di colpire i moderni “corsari” senza paura di perdere, ognuno, i propri consensi elettorali.

Carlo GATTI

Rapallo, 21.3.2013

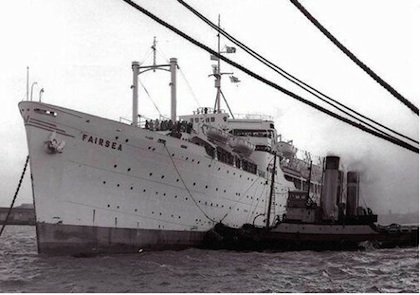

La Storia della M/n FAIRSEA

LA STORIA DELLA NAVE PASSEGGERI

FAIRSEA

SITMAR LINE

OGNI NAVE HA LA SUA STORIA. OGGI CI OCCUPIAMO DI UNA NAVE CHE NACQUE NEGLI STATI UNITI COME C-3 Class - FU TRASFORMATA IN ESCORT CARRIER – VISSE A LUNGO COME NAVE PASSEGGERI CON IL NOME FAIRSEA ED EBBE UN TRISTE EPILOGO: SUBI’ UN INCENDIO IN SALA MACCHINE, FU RIMORCHIATA - IN EMERGENZA - A PANAMA DA UNA NAVE DA CARICO. IL SUO COMANDANTE, CAP. S.L.C. CIRO CARDIA SI CARICO’ TUTTO IL PESO DELLA PERDITA DELLA SUA NAVE E, DA VERO UOMO DI MARE DI VECCHIO STAMPO, SI TOLSE LA VITA NELLA SUA CABINA. POCO TEMPO DOPO, QUALE COMANDANTE DEL RIMORCHIATORE OCEANICO VORTICE, FUI INCARICATO DAI MIEI ARMATORI GENOVESI DI DIRIGERE VERSO LA SPONDA ATLANTICA DEL CANALE DI PANAMA PER PRENDERE A RIMORCHIO LA NAVE PASSEGGERI FAIRSEA CHE SI TROVAVA ANCORATA NELLA RADA DI COLON. IL CANTIERE LOTTI DI SPEZIA L’ATTENDEVA PER COMPIERE L’ULTIMO ATTO DELLA SUA LUNGA E GLORIOSA CARRIERA: LA DEMOLIZIONE.

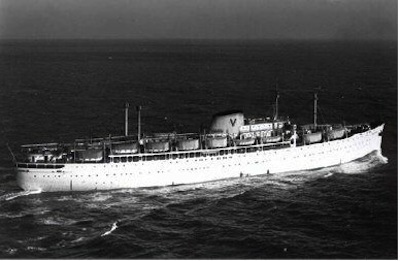

Nel primo dopoguerra, si creò negli USA un notevole surplus di navi che diede luogo ad un mercato mondiale dell’usato. Molte nazioni europee in seria difficoltà nel settore dei trasporti marittimi, tra cui l’Italia, colsero la grande opportunità per far ripartire il volano dell’economia. Nel 1938 l’armatore Alexander Vlasov fondò la SITMAR (Società Italiana Trasporti Marittimi) e nel 1947 acquistò dal Governo USA la sua prima nave: Vassar Victory (Cl. Victory) che fu trasformata per il trasporto di 1.132 emigranti e fu ribattezzata Castelbianco. La nave operò con bandiera italiana per la IRO (International Refugee Organisation). Nel 1952 fu parzialmente ricostruita e ritornò in servizio come Castelbianco (vedi foto sotto) con la stazza lorda aumentata da 7.604 a 10.139.

M/n Castelbianco

Dopo alcuni viaggi per l’Australia, prese servizio sulla linea del Brasile-Plata, poi ritornò sulla linea per l’Australia. Nel 1950 fu acquistata dalla SITMAR e fu ribatezzata Castelverde.

M/n Castelverde

Nell’ottobre del 1950 fu acquistata la nave passeggeri Fairstone di 12.450 t.s.l.

M/n Castelfelice

ribatezzata Castel Felice (nella foto) che fu messa inizialmente sulla linea dell’Australia, poi su quella centro americana e successivamente su quella del Brasile-Plata. La SITMAR introdusse l’alternanza stagionale dei viaggi sulle rotte di maggior traffico: nel periodo invernale, dal Nord Europa per l’Australia e la Nuova Zelanda - via Suez oppure via Panama, e nel periodo estivo dal Nord Europa per il Canada e gli USA. Le due Castelbianco e Castelverde furono trasformate in moderne navi per il trasporto di un migliaio di passeggeri ciascuna e furono messe sulla linea Nord Europa-Centro America.

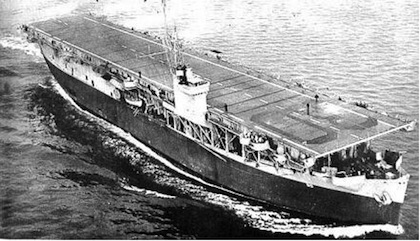

Portaerei di scorta Attacker

Sullo scafo della portaerei Attacker (foto sopra) fu costruita la Castelforte (1950-1960) che divenne Fairsky (1960-1977) che poteva trasportare, con aria condizionata, 1.462 passeggeri. La linea per l’Australia-N.Zelanda fu inaugurata nel 1958 con partenza da Southampton.

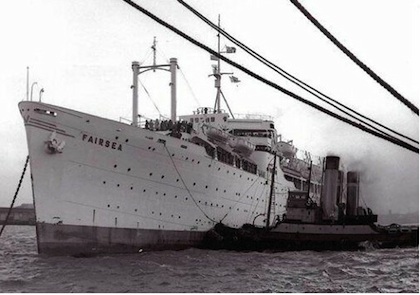

Come annunciato all’inizio, ora prendiamo in esame l’ultima nave passeggeri acquistata dalla SITMAR, la FAIRSEA, già portaerei di scorta Charger (foto sotto). Questa nave seguì lo stesso percorso iniziale della Castelbianco. Nel luglio 1958, dopo un refitting che gli consentì il trasporto di 1.412 passeggeri, inalberò la bandiera italiana ed entrò in linea fissa per l’Australia.

Portaerei di scorta HMS Charger

La nave iniziò la sua carriera con il nome: HMS Charger

M/n Fairsea

La nave FAIRSEA terminò la sua carriera con questo “shape” della metà degli anni ‘60.

Una bella immagine portuale del Fairsea a Fremantle (Perth)-Australia

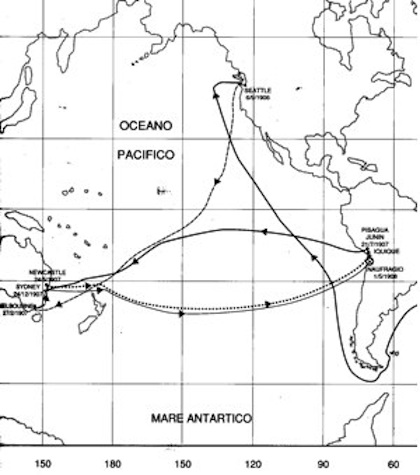

La FAIRSEA nacque come nave della Classe C3, (1)* da carico-passeggeri, con il nome di RIO DE LA PLATA per la Moore-McCormack Lines. Fu costruita dal Cantiere Shipbuilding & Drydock Co, Chester USA. Fu varata il 1 marzo 1941. Aveva un piccolo record, si trattava della prima (con tre gemelle) ad essere propulsa da un potente motore Diesel costruito in USA. Nella sua veste di cargo-passengers ship, era destinata a trasportare merce varia e 70 passeggeri da New York al Sud America. Ma prima di essere completata, fu rilevata dal Governo USA e trasformata in Portaerei di scorta per la US Navy e, infine fu rinominata HMS CHARGER e fu ceduta alla Royal Navy inglese. Entrò in servizio il 3 marzo 1942. La nave fu adibita alla scorta dei convogli in Nord Atlantico e dovette superare numerosi momenti critici, ma ne uscì sempre indenne. Più tardi la nave fu restituita alla US Navy cambiando la sigla iniziale HMS in USS CHARGER e fu impiegata in Pacifico servendo gli S.U. con valore.

La Charger concluse il suo periodo di militarizzazione il 15 marzo 1946 e ritornò presso il Cantiere Moore-McCormack che la costruì. Fu rimosso il ponte di volo e fu convertita in trasporto truppe. Questo servizio fu breve e presto fu inserita nella RESERVE FLEET (Mothball) insieme a molte altre navi della sua stessa classe sul James River e fu messa in vendita sul mercato che in quegli anni era molto attivo a causa delle perdite belliche subite dalle nazioni belligeranti.

La FAIRSEA iniziò la sua carriera con un noleggio di tre viaggi per la IRO (International Refugee Organisation), da Napoli a Melbourne (Australia) via Suez a partire dall’11 maggio 1949. La nave ritornò sempre vuota dall’Australia per questioni contrattuali, quindi, in quel periodo, non era ancora un SITMAR Liner.

Dalla cruda e semplice descrizione di quei tre viaggi della salvezza non emerse mai nulla, almeno in Italia, delle tragedie umane di quei 6.000 profughi europei che si lasciarono alle spalle storie di campi di concentramento, di bombardamenti, di violenze, di fame e miseria. Tutto finì nell’oblio della liberazione per favorire la ripartenza verso una nuova vita ispirata, finalmente, a valori di civiltà e libertà.

L’11 maggio la FAIRSEA partì con 1.896 persone a bordo, inclusi 457 bambini che erano stati liberati da diversi campi europei. La nave passò il Canale di Suez il 18 maggio e dopo una breve sosta a Fremantle diresse a Merlbourne dove attraccò l’8 giugno al Prince’s Pier. Ritornò vuota a Napoli, ripartì nuovamente per l’Australia il 21 luglio con 1.896 persone a bordo. Sebbene sei nazioni fossero rappresentate a bordo, ben 660 erano profughi polacchi. La nave sostò a Fremantle e continuò gli sbarchi a Newcastle (Aust.) il 19 agosto 1949. Il terzo viaggio della FAIRSEA ebbe inizio il 23 settembre a Napoli e si concluse il 19 ottobre a Merlbourne con lo sbarco di 1.890 profughi.

La M/n FAIRSEA, finalmente sotto il controllo della SITMAR e, al comando del Comandante rivierasco Stagnaro, partì il 3 dicembre, arrivò a Sydney il 31 dicembre ed ormeggiò alla banchina N°13 Pyrmont. Ma questa volta la nave potè finalmente imbarcare passeggeri anche per il ritorno in Italia. Pur restando immutata la destinazione finale: l'Australia, cambiò l’itinerario. Il porto di partenza diventò Bremerhaven.

Lo Stemma sociale riporta la V dell’armatore Vlasov

31 dicembre 1949. La M/n FAIRSEA durante il suo viaggio inaugurale come “nave passeggeri di linea” (2)*

Questa cartolina fu stampata nel gennaio 1954

Nel novembre del 1953, mentre si trovava ormeggiata a Merlbourne, scoppio un incendio in sala macchine che presto fu domato con il completo allagamento del locale. Fu svuotata e ripulita e la nave continuò i suoi viaggi.

La FAIRSEA fotografata nel 1954 con una nuova ciminiera ed un nuovo albero (tripode) sul ponte di comando.

Nel dicembre 1953, la FAIRSEA subì alcuni ritocchi estetici alla ciminiera e nell’albero. Avendo navigato regolarmente intorno all’Australia, fu soltanto nel febbraio 1957 che essa intraprese the home voyage navigando, per la prima volta, verso Est compiendo il suo viaggio inaugurale verso la Nuova Zelanda e proseguendo la traversata dell’Oceano Pacifico fino a Panama, che attraversò per la prima volta.

Manifesto Pubblicitario

Nel 1957, la FAIRSEA subì altre trasformazioni nel Cantiere di Trieste. Fu aggiunto un ponte sul deck promenade, una stiva diventò piscina e fu installata l’aria condizionata, furono migliorate le cabine che furono in grado di ospitare 1.460 passeggeri. La stazza lorda fu portata a 13.432 GRT. Gli interni assunsero l’Italian Style e, al suo completamento, risultò un’elegante unità.

Sopra e sotto: La FAIRSEA dopo l’ultimo refitting del 1957. Sebbene lo shape dello scafo ricordasse ancora la Classe C3, le sue linee erano molto migliorate.

La M/n FAIRSEA nel 1961

Essendo ancora sotto 'contratto governativo', la FAIRSEA continuò il trasporto dei passeggeri inglesi verso l’Australia e la Nuova Zelanda. Nel 1961 si sottopose ad un ulteriore refitting per migliorare l’accoglienza dei passeggeri. Nel nuovo progetto di ristrutturazione, la capacità passeggeri diminuì fino a 1.212. Facendo leva sulla popolarità acquisita negli anni da questa nave italiana, la Sitmar decise di impiegarla - in anteprima - come nave da crociera. La FAIRSEA partì da Sydney il 7 luglio 1966, visitando Cairns, la Grande Barriera Corallina (Hayman Island) e Merlbourne. Anche in seguito, nell’intervallo tra due viaggi di linea, era impiegata in crociere occasionali.

Dati Nave:

Costruito dal: Sun Shipbuilding & Dry Dock Co, Chester USA

Yard Nr: 188

Tonnellaggio: 11,678 GRT (di costruz.)-13,432 GRT come Fairsea dopo refit-1958

Lunghezza: 492ft / 150 mt.

Larghezza: 69.2ft / 21.1 mt.

Pescaggio: 24.ft / 7,20 mt.

Motore: Doxford Geared Diesels by the builder - 9,000 CV

Screws: Una Elica

Velocità: 16 nodi – 17 max

Passeggeri: 1,800 Classe Unica

40 in 1° classe e 1400 in Classe Turistica

Fully air-conditioned

La FAIRSEA fotografata a Wellington-New Zealand – 1967

Il 14 gennaio 1969, la FAIRSEA partì da Sydney con 986 passeggeri diretti a Southampton (UK). Il 23 gennaio, quando si trovava 900 miglia a Ovest del Canale di Panama scoppiò un incendio nel locale macchine. La nave rimase in panne, cessò di funzionare la maggior parte dei servizi e degli impianti: motori ausiliari-elettrogeni, cucina, aria condizionata, bagni, acqua distillata ed altro.

SS Louis Lykes vista dal lato dritto della FAIRSEA

Photograph © Peter Bradford

Il primo tentativo di salvataggio fu operato da un rimorchiatore oceanico, ma fallì perché il mezzo rimase senza carburante. Il travaso di nafta (non appropriata) dalla nave mandò definitivamente in avaria il rimorchiatore. Passarono ben sei giorni prima che giungesse la nave da carico SS Louise Lykes che rispose alla chiamata di soccorso e che la rimorchiò felicemente a Balboa. Durante la lunga attesa, il Comandante Ciro Cardia ed il suo equipaggio dovettero fronteggiare la comprensibile reazione di 1000 passeggeri che sentendosi abbandonati dal mondo, reclamavano l’essenziale per sopravvivere in un ambiente per loro diventato ostile e incerto. Le condizioni meteo, per fortuna, si mantennero buone, ma non si può ignorare che la paura fosse ormai diventata la vera responsabile della pesante tensione psicologica che il comandante Cardia dovette fronteggiare con un grande dispendio di energie nervose. Dopo essere entrato in contatto con la nave soccorritrice ebbe, infine, la certezza che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Ma l’uomo aveva ormai dato tutto ciò che gli era rimasto dentro per la sua nave, i suoi passeggeri e per il suo amato equipaggio. Al termine di quei sei giorni di grande pena, sentì d’aver assolto il suo compito di uomo di mare e per scusarsi di colpe a lui non imputabili, donò la propria vita pensando di salvare il proprio onore di “antico” capitano.

A questo punto possiamo aggiungere ancora alcuni particolari che mi sono stati descritti da un socio-Comandante di Mare Nostrum che navigò, poco dopo, con un ufficiale del comandante Ciro Cardia. Dalla descrizione di quello sfortunato uomo di mare, emerge la figura di un Capitano molto preparato, coscienzioso, prudente e molto amato dal suo equipaggio. Era un uomo all’antica, di grande prestigio e onore, più simile ai Comandanti di una volta che battevano tutti i mari preferendo rispondere direttamente a Dio del proprio operato, piuttosto che scendere a compromessi con assicurazioni, armatori, banche, autorità varie, raccontando storie più o meno vere tendenti a vendere soltanto la propria dignità. Attenzione quindi ad emettere giudizi o, ancor peggio, sentenze che siano in sintonia soltanto con i noti disvalori di quest’epoca, in cui si muovono tanti marinai “da tempo buono” .... e pochi uomini d’onore!

I danni subiti dalla FAIRSEA, specialmente in macchina, furono giudicati molto gravi; all’armatore non rimase che l’unica scelta possibile, la più triste, venderla ad un demolitore italiano.

RIENTRO ALLA BASE

M/R Vortice - 8.000 CV

Il ritorno in Italia della FAIRSEA a rimorchio del VORTICE fu inondato di sole e di bonaccia, dalla partenza da Colon, avvenuta il 9 luglio 1969, fino all’arrivo a Spezia. La potenza del rimorchiatore oceanico, tra i più “mastini” al mondo di quell’epoca, era di poco inferiore a quella della nave in esercizio, pertanto La velocità fu molto alta, intorno alla 8 miglia di media, con punte di nove miglia/h evitando sforzi inutili. (4)* Il viaggio durò 27 giorni e fu caratterizzato da un’anomala atmosfera di mestizia che toccò ognuno di noi nel profondo del cuore. All’arrivo del convoglio a Spezia, il dott. Lotti, titolare dell’omonimo Cantiere di demolizione e ultimo proprietario della FAIRSEA, mi chiese se poteva omaggiarmi di un ricordo della nave. Insieme ci recammo a bordo e lo condussi nella cabina del Comandante. Aprii un armadio dove avevo messo al sicuro la strumentazione della nave, indicai il SESTANTE di bordo e gli dissi: quello strumento é il simbolo della nave e del suo Capitano, lo vorrei custodire come una reliquia alla memoria di un vero uomo di mare. Sono passati quasi 45 anni e ogni mese ancora lo pulisco come se dovessimo usarlo insieme.

Note:

1*- Nel 1936, con il “Merchant Marine Act”, il Congresso approvò l’istituzione della United States Maritime Commission (USMC), con l’incarico di creare una nuova flotta mercantile moderna ed efficiente, da costruirsi negli Stati Uniti per assicurare i commerci americani via mare. Inoltre, le nuove navi dovevano risultare idonee all’impiego per compiti militari e ausiliari in caso di guerra; al vertice dell’USMC fu nominato l’ammiraglio Emory S.Land. I mercantili progettati dall’USMC vennero contraddistinti dalle sigle C-1, C-2, e C-3, ove “C” indicava il tipo “Cargo” mentre i numeri 1, 2, 3 ne indicavano la lunghezza (rispettivamente inferiore a 400 piedi, tra 400 e 450 piedi e superiore a 450 piedi - < 120m, tra 120 e 135 m, > 135 m. I progetti di altri tipidi unità erano identificati da ulteriori prefissi: T/”Tanker”) per le petroliere, P (“Personnel”) per i trasporti truppa ecc; tutte le nuove costruzioni erano propulse da apparati motore a vapore, in grado di imprimere velocità tra i 14 e i 16 nodi.

2* - La SITMAR (Soc.Italiana Trasp.Marittimi) fu fondata da un emigrato di nazionalità russa, tale Alexandre Vlasov. Egli lavorò nel settore marittimo con navi di diversa nazionalità, da quelle italiane a quelle inglesi e greche, prima, durante e dopo la 2^ guerra mondiale, da non confondere con l'altra Sitmar fondata a Roma nel 1913.

La Sitmar di Vlasov aveva una grande V sui lati dei fumaioli così come la bandiera sociale.

3* - Un discreto numero di navi USA, della classe C-3, furono convertite in navi-trasporto emigranti, inclusa la Mormacma, gemella della FAIRSEA che diventò la German Seven Seas, noleggiata dalla Holland America Line. Essa operò in Canada, US, Australia ed anche in Nuova Zelanda, anche come nave da crociera. Altre diventarono: Flaminia (Cogedar), Roma e Sydney (Flotta Lauro) anch’esse impiegate sulla rotta della Australia e Nuova Zelanda.

4* - Il Vortice disponeva di un cavo da rimorchio da 56 m/m sul winch automatico (troller) della lunghezza di 2.000 metri. Sulla prua della nave approntammo una "patta d’oca di catena" di grande diametro data volta alle bitte. I due penzoli scendevano dai due passacavi fino ad un paio di metri sull’acqua. Tra il cavo del ‘troller’ e la patta d’oca venne ingrillato un gherlino di Perlon (nylon) da 120 m/m per dare elasticità al convoglio. I runners di bordo (personale del Cantiere italiano) provvedevano a ingrassare le parti di frizione dei componenti del rimorchio e controllavano eventuali usure e sforzi anomali. La nave aveva i fanali di navigazione regolamentari alimentati da bombole di gas provviste di cellule solari che venivano sostituite dai runners permanentemente collegati al Vortice via Walkye-Talkye. Numerose sono state le visite a bordo, tramite lo ‘zodiac’ per il controllo generale dello scafo e delle attrezzature in lavoro.

- L’intento principale della nostra Associazione é la divulgazione della Storia Navale il più possibile aderente alla verità. Per questo motivo, la storia della FAIRSEA é stata (in parte) liberamente tradotta dal sito ufficiale della SITMAR LINE dal sottoscritto webmaster Carlo Gatti, autore dell’articolo. Ringrazio pertanto la Società per la concessione.

- Ringrazio infine il socio comandante Nunzio Catena per le ricerche storiche effettuate e per i contatti avuti con i testimonials dell’epoca.

Carlo GATTI

Rapallo, 8.1.2013

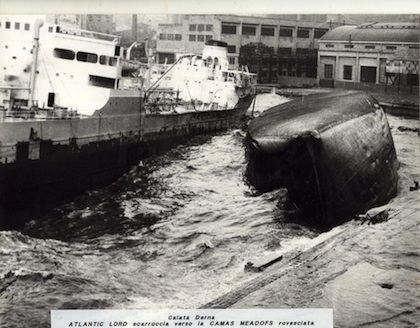

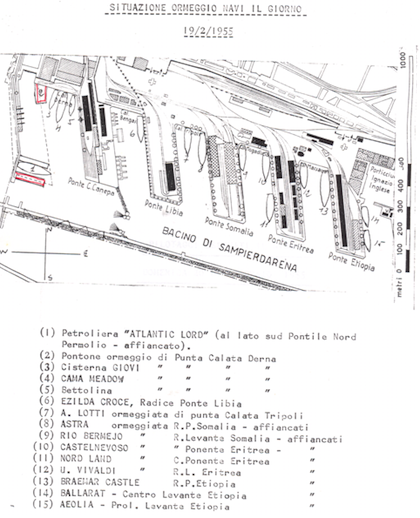

UN CICLONE DA LIBECCIO devastò il Porto di GENOVA (19.2.1955)

Genova, 19.2.1955

UN INFERNALE CICLONE DA LIBECCIO

Frantumò oltre 400 metri di diga, irruppe nello scalo genovese e fece strage di moli e di navi.

Dalla Relazione sui Pilotaggi effettuati nel Porto di Genova

durante il Ciclone del 19 febbraio 1955.

Notizie meteorologiche.

Fin dalle prime ore del venerdì 18 febbraio 1955 si prospettava maltempo; una fortissima depressione gravava sul Golfo di Genova estendendosi alle due Riviere. Al mattino del sabato 19 febbraio 1955 il mare era gonfio. Grosse ondate investivano paurosamente la diga foranea di protezione al nostro porto.

Mare e vento fortissimo di libeccio avevano già aperto delle piccole brecce nella diga stessa; con l’alzata del sole, il tempo si faceva sempre più minaccioso; verso le 14.00 il tempo era ciclonico con onde altissime che frangevano tanto violentemente contro la diga da causarne – tra le 14 e le 15 – la rottura e lo sfondamento all’estremità del Bacino di Sampierdarena per circa 400 metri. In tal modo grosse ondate investivano l’ormeggio al Pormolio, e alle calate viciniori, provocando ingentissimi danni alle opere portuali, alle navi e ai natanti situati nella zona. Fortunatamente nessuna vittima umana.

Alle 15.00 si avvertivano, via radio, tutte le navi dirette a Genova che, data la forza del mare, la pilotina attendeva a ridosso, all’imboccatura di levante del Porto, non potendo fare servizio fuori, essendo pericoloso per le navi fermarsi per l’imbarco del pilota stesso, si davano istruzioni sulla manovra da seguire.

Quanto esposto é cosa più unica che rara per il Porto di Genova; una cosa normalissima per i porti del Mare del Nord. Nessuna nave, per ovvii motivi di prudenza, si é avvicinata al porto; solo alle 17.00, la nave Città di Catania, si é presentata ed é stata abbordata dalla pilotina con le norme sopra citate.

I Fatti:

Già da alcuni giorni, forti mareggiate avevano martellato Genova e le due riviere con estrema violenza. Verso le 15 la diga foranea del porto (zona di ponente) crollò come sotto i colpi di un maglio. Da quel momento il mare vivo trovò via libera, e nella zona tra ponte Canepa, molo N.Ronco e calata Derna successe l’inferno.

I Danni:

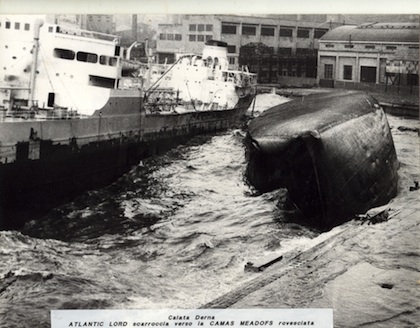

La petroliera Camas Meadows, posizionata di punta (due ancore a mare, poppa a terra) a calata Derna, ruppe tutti gli ormeggi e trovatasi in balia delle onde, andò a colpire ripetutamente le navi vicine e le opere portuali. Infine s’inclinò paurosamente fino a capovolgersi per poi apparire come una grossa balena morente.

L’altra petroliera presente in zona, la Atlantic Lord che era posizionata tra i due denti del molo N.Ronco, rotti gli ormeggi e danneggiate le banchine, cominciò a brandeggiare sulle ancore e a colpire con la poppa calata Derna e la Camas Meadows. Urti fragorosi produssero falle e fuoriuscita di carburante. I rimorchiatori riuscirono ad agganciare la nave ma poi strapparono i cavi. La lotta ingaggiata dai piloti, rimorchiatori, ormeggiatori e vigili del fuoco contro le forze scatenate della natura durarono a lungo, mentre a non troppa distanza si andava consumando un’altra catastrofe.

Ormeggiato a ponte Eritrea ponente, il cargo svedese Nordanland, sospinto dal mare vivo e dalla fortissima risacca, urtò e si lesionò lentamente contro la banchina d’ormeggio. Dalle numerose falle penetrò acqua di mare che lentamente entrò in contatto con le 400 tonnellate di acetilene (carburo), contenuto in barilotti nelle stive centrali della nave.

Quando la nave cominciò a sbandare, il comandante svedese fece evacuare l’equipaggio e subito si udirono i primi colpi sordi, secchi e staccati come colpi di tamburo che annunciavano una tragica esecuzione. Presto quei rulli nefasti diventarono esplosioni sempre più forti, mentre tutta l’area portuale fu investita dal fumo nero e acre.

Alle 19.20 la Nordanland esplose con un terrificante fragore. Lo scoppio, come una bomba, fu avvertito in tutta la città e molti vetri delle case vicine andarono in frantumi.

Alle 21 cessarono le esplosioni ed i Vigili del fuoco si aprirono la strada attraverso il fumo dell’incendio mentre le fiamme continuarono a distruggere lo scafo. Anche la nafta cominciò a defluire in mare e distendersi sulle onde. Poi una scintilla del rogo cadde sull’acqua, sulla nafta. Una lingua di fuoco corse veloce sulle onde diffondendosi in mare tra i ponti Eritrea e Somalia e cominciò così a divampare su centinaia di metri quadrati di mare. I Vigili del fuoco con le loro attrezzature si misero così ad estremo baluardo dei capannoni stivati di juta ed altro materiale infiammabile. Alle 23, ripresero più ovattate le esplosioni all’interno della Nordanland ridotta ad un rottame incandescente. Poi le spingarde dei pompieri con i loro poderosi getti ebbero la meglio su quelle strisce di fuoco che presto apparvero come tanti lumini in un camposanto spettrale.

Un fascio di luce accecante e sinistra s’incunea sulla scena del disastro. Sulla destra in alto si nota la spaccatura della diga e l’entrata del mare vivo che spazza il Ponte Canepa. La Atlantic Lord resiste sulle ancore con la prora al mare mentre la sua poppa é loibera, senza cavi a terra, pronta per colpire la Camas Meadows rovesciata e chiusa nell’angolo.

Una significativa istantanea del fotografo F.Leoni che é riuscito a cogliere l’azione del salvataggio di un marittimo per opera dei Vigili del Fuoco, nell’attimo del massimo sforzo di trazione sul va-e-vieni.

A sinistra notare l’incavo profondo dell’onda di risacca nel chiaroscuro di questa foto eccezionale di F.Leone. I segni evidenti dei ripetuti urti sono visibili sullo scafo rovesciato della CAMAS MEADOWS.

Il mare vivo ha sfondato la diga anche all’altezza di Samperdarena, e la risacca ha ripetutamente scagliato contro Ponte Eritrea la NORDANLAND che é sbandata per effetto dell’acqua imbarcata dalle falle nella parte sommersa dello scafo. I testimoni oculari, presenti nell’istantanea di F.Leoni, non sanno ancora che la nave ha 400 tonnellate di acetilene nelle stive.

L’equipaggio ha evacuato la NORDANLAND. Soltanto i pompieri stanno stanno cercando di raddrizzare la nave pompando acqua fuoribordo. A causa della risacca, le falle sono ormai numerose ed il destino della nave svedese é segnato.

Sono le 19.20. Francesco Leone ha colto il tragico attimo dell’esplosione della nave svedese Nordanland. In breve tempo le strutture della nave si deformeranno a causa delle alte temperature dei roghi alimentati dall’acetilene nelle stive. La Nordanland é esplosa, ed é scesa sul fondo piegandosi verso la banchina mentre l’albero si appoggia pateticamente ai ruderi sconnessi di Ponte Eritrea.

Per tutta la notte la nave svedese ha continuato a sprigionare fiamme che il vento trasformava in lugubri fantasmi e, come si vede da questa foto, il relitto ha continuato a emanare fumo e odore acre anche il giorno dopo.

Il ciclone é passato. I segni della devastazione sono ancora più evidenti il giorno dopo, sia in mare che in banchina. La petroliera “Camas Medows” ormeggiata di punta a calata Derna, ruppe tutti gli ormeggi e trovatasi in balia delle onde, andò a colpire ripetutamente le navi vicine e le opere portuali. Infine s’inclinò paurosamente fino a capovolgersi per poi apparire come una grossa balena morente.

Da questa veduta aerea scattata il giorno dopo la devastazione, tra Ponte Nino Ronco e Ponte Canepa, si nota la decapitazione della diga e di altre opere portuali come gli ormeggi resi inagibili per molto tempo dal passaggio del ciclone.

Carlo GATTI

"Genova, Storie di Navi e salvataggi".

Le foto del grande maestro Francesco Leone appartengono all'archivio dell'autore.

Rapallo, 20.11.2012

ESPRESSO SARDEGNA. Operazione recupero e rimorchio

“ESPRESSO SARDEGNA”

Il traghetto Ro-Ro si capovolge e cola a picco a levante dell’isola Gorgona

24.2.1973

|

Nave |

Bandiera |

Armatore |

Stazza L. |

Capacità carico |

EspressoSardegna |

italiana |

Traghetti delMediterraneo |

1995 |

60 semirim. da 40 piedi |

Espresso Sardegna in navigazione

I FATTI

Il 24 febbraio 1973, il traghetto di linea Espresso Sardegna del gruppo Magliveras faceva rotta da Genova, suo porto compartimentale, verso Palermo con un carico di 60 autocarri pesanti. Nel Nord Tirreno era in corso una violentissima libecciata. Quando la nave era ormai prossima al ridosso della Gorgona, improvvisamente sbandò su un fianco ed il Comandante Antonio Bracco ebbe soltanto il tempo di ordinare l'abbandono nave all'equipaggio. La tempestività dell'ordine fu pari alla velocità della messa in mare delle lance di salvataggio. La nave diede il tempo all'equipaggio di mettersi in salvo, quindi, dallo sbandamento passò rapidamente al capovolgimento, mostrò la chiglia e colò a picco nello specchio di mare a levante dell'isola Gorgona.

LA CAUSA

Non è da escludersi la rottura di alcune rizze che tenevano bloccati gli autocarri al ponte garage. Lo sbandamento della nave potrebbe essersi verificato a causa dello scorrimento laterale dei mezzi pesanti verso la murata di sottovento della nave.

IL RECUPERO

Il servizio fotografico che vi proponiamo, si riferisce al recupero dell’Espresso Sardegna effettuato da una Impresa francese di SalvataggiMarittimi e del rimorchio della stessa ad opera della Società Rimorchiatori Riuniti di Genova.

Il M/r Torregrande in navigazione

La nave, trainata dal Torregrande, arrivò a Genova in quella strana posizione, galleggiante ma perfettamente capovolta, fu quindi ormeggiata provvisoriamente alla diga interna dell’Aeroporto, all’altezza dell’entrata al Porto Petroli di Multedo. Successivamente fu raddrizzata e riparata. L’Espresso Sardegna riprese il mare nel dicembre 1976.

Il Torregrande si avvicina al relitto capovolto dell’Espresso Sardegna per prenderlo a rimorchio

Il relitto dell’Espresso Sardegna é stabilizzato con dei cilindri laterali

Iniziano le operazioni di rimorchio

Sopra: la nave è recuperata e trasferita in una cala ridossata della Gorgona. Sotto: notare i componenti dell'attacco da rimorchio: patta d'oca di catena, il gherlino di nylon ed il cavo d'acciaio del troller.

Lo sbandamento della nave potrebbe essersi verificato a causa dello scorrimento laterale dei mezzi pesanti verso la murata di sottovento della nave. Il servizio fotografico che vi proponiamo si riferisce al recupero effettuato dall'impresa francese di Salvataggi Marittimi e del rimorchio della nave stessa ad opera della società Rimorchiatori Riuniti di Genova.

L’attacco é completato, il rimorchio si avvia alla corta

La nave, trainata dal Torregrande, arrivò a Genova perfettamente galleggiante, ma in quella strana posizione, completamente capovolta. Il "traghetto verde" fu subito ormeggiato alla diga interna dell'aeroporto, presso l'imboccatura Ovest del porto petroli di Multedo. Successivamente, la nave fu raddrizzata e riparata e riprese il mare nel dicembre del 1976.

Il rimorchio é arrivato a Genova e viene ormeggiato alla diga foranea del Porto Petroli di Multedo in attesa del raddrizzamento e del recupero totale.

Testo e foto di Carlo GATTI

Rapallo, 20.11.2012

Tratto dal libro: "Genova, storie di navi e salvataggi" - Edizione 2003, Casa Editice Genovese - Autore: Carlo Gatti

RETTIFICA: Il Comandante della ESPRESSO SARDEGNA al momento dell'affondamento era il C.L.C. Antonio BRACCO e, non il Comandante Calabrò, come erronemente riportato in precedenza, basandoci su informazioni ritenute affidabili, ma "purtroppo" imprecise. Nel chiedere scusa agli interessati ed ai lettori, colgo l'occasione per ringraziare il dott. Pino Pesce, ex marittimo della Compagnia Marittima Magliveras, per averci dettagliatamente descritto la situazione di quel tragico 24.2.1973.

Il Difficile DISINCAGLIO della M/N ANTINOUS

IL LABORIOSO DISINCAGLIO DELLA

M/N ANTINOUS

NEL GOLFO DI PALMAS (Cagliari)

PREMESSA: Il disincaglio dell’ANTINOUS é la rievocazione d’un avvenimento che era finito in soffitta da oltre quarant’anni. Per puro caso sono ritornato sulle sue tracce trovandomi tra le mani persino la documentazione del viaggio. Sono passati tanti anni e, nel frattempo le navi hanno preso le sembianze di superbe astronavi che si sono chiuse in se stesse ed hanno chiuso le porte al mare. Oggi gli equipaggi non portano più il tipico marchio salmastro sulla pelle, ed il volo dei gabbiani non avverte più nessuno che la terra é vicina con le sue antiche scogliere. Il mondo navale é cambiato. Il mare invece non cambia mai, ed esige sempre lo stesso rispetto, oggi come al tempo del TITANIC. Ecco allora che l’incaglio dell’Antinous si avvicina a quello più recente della Costa Concordia che, insieme ad altre navi sfortunate del passato, rappresentano le pagine di un vecchio libro di storia che va letto e riletto per conservare l’umiltà che il marinaio qualche volta dimentica.

Nel ripercorrere le tappe di questa avventura, sono riemersi ricordi personali e qualche volta mi sono lasciato andare all’uso del gergo marinaresco dell’epoca, ben sapendo che i miei lettori amano lavarsi nell’acqua salata ed entrare in punta di piedi nell’affascinante mondo dei rimorchiatori e sentirsi oggi, come tredici anni fa, imbarcati con “Quelli del Torregrande”.

Posso solo aggiungere, non certo per consolarvi, che la vera “relazione tecnica” del disincaglio avrebbe riempito molte pagine di noiosi calcoli matematici per ogni fase dell’operazione: visitare lo scafo e constatare i danni, alleggerire la nave, individuare le strategie di tiro per liberarla dagli scogli, tamponare le falle esterne, esaurire l’acqua presente nelle sentine, nei doppi fondi, nel gavone di prua, chiudere alla meglio i locali sinistrati con casse di cemento di vario tipo per rendere la nave rimorchiabile fino al porto di Genova e immetterla in bacino. Ho pensato di risparmiarvi questa “puddinga” tecnica che é materia per pochi disgraziati-specialisti, ed ho cercato, al contrario, di salvarne lo spirito marinaro, che é tutto ciò che conta ancora oggi e che sopravvive - con altri mezzi - sulle navi migliori in circolazione. Il mio tempo é ormai scaduto, ma ai giovani naviganti suggerisco di non confondere l’alta tecnologia che é una grande risorsa del nostro tempo, con lo spirito marinaro che é un fluido che viene da lontano e diventa ARTE solo quando si sposa e si unisce con il mare.

Buona lettura.

Il Golfo di Palmas si trova tra l’isola di S.Antioco e la sponda Sud-Occidentale della Sardegna

La tramontana scendeva fredda e rabbiosa sull’anfiteatro portuale genovese. Era il 20 marzo 1970 quando l’altoparlante di Molo Giano gracchiò: “Torregrande a Ponte Parodi per istruzioni”. L’ordine di fare bunker e provviste per una settimana ci giunse come un pugno nello stomaco. La gita sulle alture di Genova che avevo promesso all’equipaggio con i familiari al seguito, era rimandata sine die.

Tratto di costa rocciosa del Golfo di Palmas

Radio-cucina aveva intercettato nella notte la notizia di una nave incagliata nel Golfo di Palmas (Cagliari), ma il destinatario del viaggio pareva essere il Ciclone (4.000 CV), da tempo in stand-by sull’ormeggio di Ponte Parodi a far “denti di cane”. (1) Invece, la mia convocazione ‘urgente’ a Ponte Reale, sede degli armatori, mi tolse ogni dubbio ed anche il diritto di farmi inutili domande. La decisione era stata presa ai vertici! Toccava al Torregrande. Mi sentii così catapultato nel nuovo ruolo e feci la prima riflessione: “se la nave incagliata é pane per i nostri denti da 2.500 CV, spero abbia le dimensioni di un Liberty, perché se fosse più grande si andrebbe solo a frullare schiuma... e a rimediare brutte figure davanti a quei caproni che pascolano intorno ai nuraghi.”

Tipico fondale del Golfo di Palmas

Mi consultai con Zeppin, e il mio nostromo di Carloforte mi diede la conferma che da quelle parti le scogliere squartano le navi anche con lo sguardo. Mi precipitai in ufficio cercando d’immaginare i danni subiti da una nave finita tra le ganasce di quelle rocce e mi preparai una sequenza di domande per saperne di più. Le prime perplessità mi giunsero quando il responsabile dell’Altura mi disse, con gran nonchalance, di non sapere nulla di quella nave e dei danni subiti. Da buon ‘amministrativo’ si era preoccupato del nolo e con estremo garbo insistette per rendermi partecipe di una postilla aggiunta sul contratto di cui, sinceramente, non mi fregava un c...

- “Sa, i tempi sono stretti. Il nostro cliente, l’armatore greco Papadopulos, ha prenotato l’ingresso in bacino a Genova per il 31 marzo. Pertanto le operazioni da compiere sono due: il disincaglio della M/n Antinous ed il suo rimorchio da S. Antioco alla rada di Genova. Qualora i tempi non fossero rispettati, la nostra Società (Rimorchiatori Riuniti) dovrà pagare una cospicua penale”.

Mi rassegnai con difficoltà a quel surreale nulla di fatto e dissi:

- “OK Giorgio! Mentre il Torregrande si toglie i ‘panni portuali’ e si prepara alla partenza, mettimi in contatto con il Comandante della nave, oppure con il Capitano d’armamento greco. Prima di partire per la battaglia vorrei sapere che armi portare... ”.

- “OK! Proviamo subito con l’Ufficio del Pireo” –

La Antinous in navigazione sotto bandiera tedesca

La telefonata fu breve ma densa di utili informazioni. La ANTINOUS (14.000 stazza l. - 160 mt. lungh.) era un carrettone ben più grande e moderno di una liberty. La nave era partita dal Pireo per Marsiglia, ma quando giunse a Capo Teulada, il Comandante prese atto che il Mar di Sardegna era impraticabile. La forte libecciata stava girando a NW e, nel giro di qualche ora, il vento di Mistral l’avrebbe colpita sul muso con tutto il suo variegato repertorio di colpi. La nave era in zavorra ed il motore zoppicava già da tempo per problemi alle fasce elastiche di alcuni pistoni e aveva perso potenza. La decisione finale fu quella d’invertire la rotta per evitare guai maggiori, ma il Comandante era incerto se risalire la costa orientale della Sardegna fino a Capo Corso, oppure se passare la notte pendolando al minimo della velocità nel vicino “rifugio” del Golfo di Palmas. Optò per la seconda soluzione che avrebbe consentito ai macchinisti di metter mano al cilindro più malandato. Ma qualcosa andò storto ... e in piena notte l’Antinous fu spinta sugli scogli da improvvise raffiche di vento, o forse per un inconfessabile colpo di sonno del timoniere...Quién sabe? La nave e il suo equipaggio non correvano pericoli imminenti perché lo scafo si era incastrato con la prora in un invaso naturale di scogli e non presentava alcun sbandamento, era ridossato e non accusava alcuna sollecitazione dal moto ondoso. La voce chiuse la conversazione dicendo che era in partenza per Cagliari e che ci saremmo incontrati sul posto. La descrizione del Capitano d’armamento greco fu così realistica e meticolosa che mi parve d’aver assistito al film dell’incaglio in prima visione.

Entrato ormai con scienza e coscienza nel merito dell’operazione ‘disincaglio’, avanzai alcune ipotesi in direzione del mio interlocutore genovese:

–“Se l’Antinous navigava in circolo all’interno del Golfo di Palmas, al momento dell’impatto aveva, come minimo, una velocità di 6 nodi per poter governare e, a quella andatura, gli squarci sotto la parte prodiera dello scafo ci sono di sicuro.

- Se l’Antinous si trova incagliato su un vasto bassofondo, magari circondato da scogli affioranti, sarà un problema avvicinarsi, stendere i cavi e disporre di un ampio settore di tiro. Il Torregrande pesca 6 metri e se ci sono altri spuntoni nelle vicinanze i nostri limiti di manovra e di sfruttamento della potenza saranno ridotti. A questo punto, fare previsioni mi sembra alquanto azzardato”.

L’amico Giorgio si alzò di scatto, sbiancò in volto, ma rimase concentrato ed in silenzio come un centometrista sul blocco di partenza. Non gli permisi di compiere il balzo... e continuai imperterrito:

– “Se la nave ha premura di entrare in bacino a Genova, sarà meglio allertare anche il Casteldoria che pesca un metro abbondante meno di noi, ha 1.000 CV in meno ma è più manovriero, ha un ottimo Comandante, Marietto Di Bartolomeo, ed un equipaggio di grande esperienza portuale e d’altura. Con il Casteldoria ho già disincagliato il Pasquale Volpe ad Alistro in Corsica, e so come lavora. Due rimorchiatori con diverse caratteristiche possono combinare, in coppia, manovre di notevole effetto”.

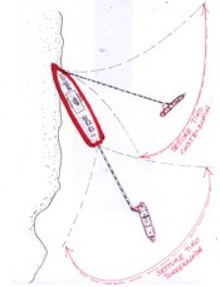

A quel punto presi un foglio A/4, scarabocchiai una nave sugli scogli e dissi:

- “Il Torregrande lo posizioniamo ‘poppa contro poppa’. La sua potenza va usata per scavare un letto a due piazze, una specie di scalo su cui la nave dovrebbe scivolare al momento della liberazione. Per raggiungere lo scopo dovrò brandeggiare lo scafo a dritta e a sinistra. Sarà un lavoro di potenza e pazienza che alla fine darà i suoi frutti.

- Il Casteldoria lo mettiamo a ‘spring’ sul lato libero della prora. Sono certo che Marietto darà dei formidabili scrolloni... Per entrambi sarà una manovra divertente e pericolosa allo stesso tempo.

Il vantaggio dell’azione congiunta dei due ‘mastini’ consiste nel creare una coppia di forze parallele, a volte anche sguardate, ma sempre sincronizzate nel disegnare una piattaforma geometrica variabile che sia in grado di sollecitare la nave in più direzioni.”

Il manager genovese sapeva che ero giunto al 5° disincaglio della mia carriera e la mia esperienza in materia non era in discussione ma, in quell’oretta trascorsa insieme, aveva percepito la mia preoccupazione convincendosi, forse, che l’intera operazione poteva riservare sorprese. Alla fine mi guardò fisso negli occhi, mi mise una mano sulla spalla e disse:

“Senti Comandante, ritorna a bordo e fai del tuo meglio per partire il più presto possibile. Io cercherò di convincere gli Armatori a spedire anche il Casteldoria.”

Mi sentii gratificato! Durante l’illustrazione del mio piano, Giorgio non aveva pensato solo ‘ai noli suoi’. Quindi, non avevo perso tempo. All’epoca avevo già imparato a mie spese che per vincere nella vita occorre avere poche idee, ma chiare e supportate da una strategia convincente. A questo servì il mio disegno: ad architettare una soluzione.

Vinsi forse il primo round, ma la strada era ancora lunga e tutta in salita.

“Ho ancora tre richieste!”

Dissi con tono sommesso, quasi per ricordarlo a me stesso.

- “Mi serve il PIANO aggiornato del Golfo di Palmas.

Ma poi alzai il volume e aggiunsi:

- Duga, il più esperto sommozzatore della Società, verrà con noi.”

Infine, guardai con espressione decisa, quasi minacciosa, il mio interlocutore che sapevo essere azionista di minoranza della Società e dissi:

– “Ho un’ultima richiesta. Il Casteldoria deve imbarcare quel giovane sommozzatore alto due metri. Credo si chiami Barbieri. Noi disincaglieremo la nave, ma non potremo partire finché i due sub non avranno tamponato gli squarci sotto lo scafo. Anche per loro sarà un lavoro lungo e difficile”.

Il sorriso di Giorgio mi confermò il suo appoggio incondizionato.

Ogni volta, uscendo dalla Sancta Sanctorum, mi ritrovavo nello stesso Bar di Piazza Caricamento a sorseggiare il solito caffé schiumato e a riflettere sullo stesso argomento:

“Porca della puttanona! Com’é possibile che ogni partenza sia sempre “urgente e improvvisa”, con decine e decine di problemi d’affrontare senza aver il tempo di programmare un viaggio decente? Com’é possibile pensare, decidere e lavorare con il fiato sul collo dei principali che ti coprono di stress?

Eppure, cari lettori, tutto ciò si verificava ad ogni partenza! Infatti, la prassi ormai consolidata, prevedeva che ogni comandante giungesse sfinito alla vigilia della partenza e pronunciasse in pubblico la fatidica frase:

“ Non vedo l’ora di partire per togliermi da questa massacrante rottura di c...”

Poi, mentre mi catapultavo verso Ponte Parodi per raggiungere il bordo, elencavo mentalmente le cose da fare: controllare le provviste, mandare un ufficiale a comprare le carte nautiche all’Idrografico, accertarmi che i ‘rinforzi’ di macchina e coperta erano quelli giusti, imbarcare il marconista ‘aggiornato’ sulle frequenze... Per i problemi della coperta la soluzione era più facile, ci pensava Zeppin: togliere il paglietto di prua (2), controllare accuratamente l’attrezzatura di rimorchio (catene-cravatte d’acciaio, grilli, redance, bozze), i cavi di perlon e gli altri di poliprop presenti in stiva. Zeppin vedeva lungo e non perse tempo per raccattare merce preziosa per l’imminente operazione: quel miracoloso grasso animale chiamato sebo/sevo *– tavole di legno – tela olona - sacchi di iuta – cemento a pronta presa – gomma d’ogni tipo e altri accidenti richiesti dai sub per tamponare le falle esterne. Zeppin ne veniva dalla vela, fiutava le trappole e di casini in mare n’aveva visti e risolti tanti. All’inizio, il rustico nostromo si rivolgeva ai magazzinieri di Ponte Parodi per procurarsi ciò che gli serviva, ma se gli andava buca, chiedeva aiuto a quei pochi nostromi-amici che gli erano rimasti in porto dopo aver mandato a scaricare tutti gli altri... Ma se non riusciva ancora nel suo intento, allora perdeva la pazienza e non chiedeva più niente a nessuno. I suoi occhi si facevano piccoli e con un ghigno poco raccomandabile continuava le sue ricerche di notte improvvisandosi ‘guardiano della calata’. In questa nuova veste si aggirava per i bordi, apriva i ‘tabernacoli’ (stive) e, con il mandato né scritto né dichiarato, del suo comandante e dell’armatore, trasferiva le sue prede preferite dalle barcacce portuali al prestigioso Torregrande in partenza per avventure ben più importanti... La ‘sua’ stiva si riempiva a tappo, ma solo lui e il suo delfino Stefano Mora, sapevano dove cercare il maltolto che non era mai in vista, perché si trovava imboscato sotto cumuli di cime che scoraggiavano l’eventuale recupero da parte delle vittime.

Al marconista erano affidati i bollettini del tempo, il ritiro delle ‘Spedizioni’ in Capitaneria, e poi il controllo delle fatture e provviste.

SI PARTE PER UN’ALTRA AVVENTURA

Uscimmo dall’imboccatura del porto alle 18.00 del 21 marzo 1970. Il preannunciato Mistral ci diede dei formidabili cazzotti sul fianco destro fino a Capo Corso, ma poi lo perdemmo di vista fino all’arrivo. Entrammo nel Golfo di Palmas alle 04.00 del 23.3. dopo aver compiuto 380 miglia, alla velocità di 11.18 nodi, in 34 ore di moto. In mattinata prendemmo la Libera Pratica (3) a S. Antioco dove ritrovai un caro amico, Capo Pistis comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo della locale Capitaneria di porto. Da lui ebbi altre preziose informazioni sulla nave incagliata e sui fondali. Nel frattempo il cuoco andò per pesce fresco e pane caldo. Poco dopo salpammo per la nostra improrogabile missione.

Tra poco sarà l’alba del 23.3.70 - I colori di questa immagine e le luci di bordo ci ricordano il primo impatto con la nave incagliata.

Lasciai il Torregrande alla fonda nelle mani dell’esperto 1° uff.le G.Ghigliotti e mi feci portare con lo zodiac verso la biscaglina appesa fuoribordo della Antinous. Il Comandante della nave incagliata mi salutò da lontano mettendosi sull’attenti e poi sbracciando euforico dall’aletta del ponte di comando come per dirmi: “belin! sei arrivato finalmente”! Dopo l’arrampicata mi trovai tra le braccia nerborute di un marinaio di colore e la mano tesa di tre eleganti ufficiali greci, evidentemente disoccupati. Quando il Comandante scese in coperta, notai che la bassa forza indietreggiò, come se il Padreterno in persona stesse scendendo dal cielo. L’uomo era un cinquantenne che indossava la divisa militare e lucidi stivali neri, era in perfetta forma fisica, ma esibiva qualcosa di ridicolo: impomatato di brillantina Linetti, era immerso in una nuvola di dolciastra Eau de Cologne. Il foulard bianco, sotto il giubbotto nero di pelle stile Gestapo, era un vezzo che nascondeva forse il collo flaccido.

Sotto i baffetti macchiati di nero ed un sorriso levantino, faceva capolino l’incontenibile incazzatura per quanto era successo alla sua nave. Si girò per farmi strada e notai il manico di un frustino di pelle nera fuoriuscire dalla cintola sul fianco sinistro. Avevo già visto usare quell’arnese nel porto di Durban in Sud Africa. Un boero aveva l’incarico d’imbarcare un grosso quantitativo di pittura sulla mia nave: Naess Companion. I negretti venivano frustati ogni volta che posavano diverse latte in coperta per riprendere fiato. Era l’epoca della bieca Apartheid (A).

Dopo dieci anni sentii gli stessi brividi nella schiena ed un forte impulso a lasciare quella belina sugli scogli insieme ai suoi sgherri dopo aver liberato quei giovani africani. Ma scelsi, per ragioni di stipendio, una tattica meno invasiva, quella di rivolgermi a lui solo per servizio, senza un sorriso, senza quella atavica complicità che per millenni aveva unito i nostri popoli: una faccia una razza.

Ad essere sincero non vidi mai usare quella frusta sull’Antinous, ma la vidi sfilare ogni volta che il greco urlava un ordine alla ciurma composta solo d’africani.

Non tardai a collegare quello sceneggiato alla storia greca di quegli anni, ovvero con la dittatura dei colonnelli, nota anche come La Giunta.(B)

Come tutti i greci di una certa età, il bel fustigatore, che chiamai da quel momento Zorba il greco (C), parlava un italiano marinaresco di tutto rispetto e la strada per capirsi bene e subito, fu tracciata in un baleno. Rifiutai la colazione e mi limitai a sorseggiare un caffé turco fino al limite della bratta densa. Salimmo sul ponte della bussola normale (4) per calcolare gli spazi disponibili e per osservare dall’alto gli scogli circostanti: un vero incubo per le nostre future evoluzioni. Il comandante aveva alleggerito la prua scaricando in mare l’acqua del gavone di prua (5), ma non aveva fatto alcun tentativo con la macchina per disincagliarsi, e neppure il sistema più consigliato dalla teoria marinaresca di virarsi sulle ancore spostate a poppavia. Non avendo la possibilità d’ispezionare la parte esterna incagliata, Zorba si limitò a registrare numerose infiltrazioni e allagamenti nei doppifondi prodieri. Concertammo di decidere il da farsi dopo aver letto la relazione del sub Duga.

Estrassi il mio A/4 dal borsello di juta, gli mostrai lo schizzo di come avrei disposto i due rimorchiatori, e gli illustrai la tattica di tiro accoppiato. Andammo a poppa per vedere dove e come attaccare l’attrezzatura da rimorchio del Torregrande, e sulla prua gli anticipai il sistema d’attacco del Casteldoria che conoscevo altrettanto bene.

Duga era impaziente che gli dessi il via per la prima ispezione subacquea, ne parlai con Zorba ed ottenni anche un battello di supporto comandato da un ufficiale e due marinai. A fine mattinata Zeppin aveva già sistemato sulla poppa della nave una briglia chiamata in gergo patta d’oca di catena,(6) uno spezzone di cavo d’acciaio di grosso diametro chiamato bragotto ed uno spezzone cavo di nylon intrecciato, chiamato gherlino, che era impiegato per dare elasticità ed assorbire gli inevitabili strappi.

Mentre ero a bordo, avevo incaricato il 2° uff.le Aldin Capurro di sondare i fondali nel giro di 200 metri di mare intorno alla nave e di posizionare alcune boette in corrispondenza dei vicini bassifondi e scogli pericolosi. Tramite il marconista ero in contatto con il Casteldoria in navigazione, e informavo Marietto su tutto ciò che poteva interessare il suo utilizzo, in modo da non perdere altro tempo al suo arrivo.

Il m/r Casteldoria (nella foto) era una buona macchina della sua epoca.

Gli armatori lo avevano programmato per un uso allargato: lavoro portuale e viaggi d’Altura in Mediterraneo. Il rimorchiatore aveva uno shape più elegante dei suoi ‘fratelli portuali’ che avevano la prora più bassa e rincagnata che ricordavano la postura di certi lottatori antichi. Sul suo unico albero svettava l’antenna del radar che gli conferiva un portamento nobile e suscitava una certa invidia tra le altre barcacce del porto che erano destinate allo stesso impiego, ma non potevano mai uscire di casa...

Tuttavia, il suo compito principale era pur sempre il servizio portuale che era alle prese, in quegli anni di boom economico, con il gigantismo crescente delle petroliere e dei primi containers transoceanici. Per questa ragione, i suoi 1.535 cavalli di razza erano sempre molto richiesti sulle imboccature del porto di Genova.

Il concetto d’impiego del Torregrande era invece diametralmente opposto. Il rimorchiatore disponeva di un’ottima strumentazione per la sua epoca: radar, radiogoniometro, ecoscandaglio, girobussola, una potente stazione radio, pompe antincendio a grandi masse e altrettante spingarde. Disponeva di un moderno telecomando Ka.Me.Wa (elica a passo variabile) in plancia che lo rendeva particolarmente manovriero. Il suo compito principale era il Servizio d’Altura, ed aveva un buon motivo per tirarsela un po’... disponeva, infatti, di un ottimo Automatic Tow Winch, chiamato troller/trolley dagli equipaggi. Tramite questo potente verricello poteva filare il rimorchio in navigazione con tempo cattivo, e recuperarlo con tempo buono. Il cavo del troller del Torregrande aveva un diametro di 40 m/m, ed una lunghezza di 800 metri. Questo apparato lo poneva sopra la media del tempo classificandolo: Rimorchiatore d’Altomare. Quando imbarcava palombari/sommozzatori e determinati apparati (polmone d’acciao) diventava automaticamente Rimorchiatore di Salvataggio.

Tuttavia, quando era disoccupato, il mastino entrava in una squadra portuale ed era utilizzato per l’ormeggio e disormeggio delle grandi petroliere nel porto Petroli di Multedo, ma anche presso la discharging oil platform in mare aperto, ed anche all’Italsider per gli arrivi delle pesanti bulkcarriers. A chi scrive capitò d’attaccare con il Torregrande, nei giorni ventosi e in altre emergenze, anche i traghetti della Tirrenia, gli Espressi ei Canguri nelle anguste calate del Porto Vecchio. Questa eclettica unità, ogni tanto, salpava per il Nord Europa, attraversava l’Atlantico, giungeva in Canada, rientrava in Italia e ripartiva per il Congo. Il suo nome diventò presto un mito nel settore mondiale dell’altura.

In realtà, fuori dell’ambiente mercantile, ancora oggi, pochi conoscono la differenza tra il servizio portuale e quello d’altura che, in qualche modo, pur partendo da una radice comune, sono ben presto destinati a differenziarsi già sull’imboccatura del porto. Il Comandante di un rimorchiatore d’altomare ha gli stessi doveri e diritti di un qualsiasi Comandante di nave. Il suo Comando si esercita, ovviamente, anche sul rimorchio, sia che abbia il suo equipaggio, sia che viaggi come un relitto. Come si può ben intuire, a volte il suo Comando può estendersi anche per oltre duemila metri di convoglio e su più Comandanti (rimorchi in tandem). Un Capitano di rimorchiatore portuale, quando é sotto rimorchio in porto, esegue gli ordini del Pilota portuale e lavora sotto la responsabilità della nave. Le rispettive funzioni sono quindi ben distinte anche sotto il profilo delle responsabilità oggettive.

Marietto di Bartolomeo era il comandante del Casteldoria fin dal suo varo avvenuto nel 1961. I due ‘soggetti’ si erano capiti al volo e dopo 10 anni, il loro matrimonio era ancora fortissimo. Marietto era un Padrone Marittimo che in Mediterraneo non temeva il confronto con i Capitani di lungo corso perché sapeva navigare. In porto era un artista che parlava poco ma sapeva ricamare, e come i veri marinai osava, ma rispettava il mare.

ARRIVA IL CASTELDORIA

Il Casteldoria (nella foto) partì da Genova mezza giornata dopo di noi e giunse a destinazione con la Libera Pratica intorno alle 14, mentre Duga mi consegnava la bozza dei danni subiti dalla nave.

** Torello

Prima di mostrare la lista dei danni a capitan Zorba, la discutemmo con Marietto e Duga per metterne a fuoco sia l’entità che la pericolosità per la navigazione. Poco dopo allargai la riunione anche agli altri ufficiali per decidere una strategia condivisa di tiro, ma anche per fissare alcune regole: orari di lavoro, soste, controlli e sicurezza. In buona sostanza era mia intenzione ritornare a bordo dell’Antinous con un programma già studiato, discusso e approvato.

Zorba, come tutti i marinai greci, aveva molta dimestichezza con i problemi navali e lo si capiva dalle domande che poneva per scoprire le vere caratteristiche dei nostri rimorchiatori. Tuttavia, essendo a digiuno della problematica in corso, accettò il nostro planning senza obiezioni rimettendosi alla nostra professionalità. Per la verità, si preoccupò soltanto dei contatti radio ed insistette per volerci prestare un walkie-talkie per rimorchiatore.

Anche i due telegrafisti fissarono appuntamenti radio per eventuali contatti di servizio tra i comandanti.

Era l’alba del 23.3. Appena fece chiaro ci avvicinammo alla nave con molta prudenza per non toccare il fondale e diedi fondo l’ancora alla distanza di circa 25 metri dalla poppa della nave. Dal suo passacavi centrale pendeva la nostra briglia di catena che, mossa da una leggera brezza di terra, ‘scampanava’ sulla parte emergente del timone. Il gommone di Stea evoluiva rumoroso rompendo il silenzio della baia che stentava a risvegliarsi. Appena l’equipaggio dell’Antinous raggiunse i posti di manovra, il gommone lasciò la poppa del Torregrande e raggiunse la nave rimorchiando i pesanti attacchi da collegare con un grosso maniglione (grillo)(7). La stessa operazione fu compiuta dal Casteldoria sotto la prua.

Il sole più meridionale del nostro era appena sorto, ed appariva più grande del solito. Con timore riverenziale iniziammo a tirare lentamente per scaldare i motori, stendere l’attrezzatura e sentirci accomunati, uomini e mezzi, allo stesso destino. Nessuno di noi aveva azzardato pronostici, era presto per capire se il carattere della nave ferita era docile e rassegnata, oppure orgogliosa e dura da domare. Per capirci qualcosa, fin dall’inizio, ‘si auscultava’ la paziente in cerca di battiti e vibrazioni che correvano sul cavo portando preziose informazioni ed interrogativi: cedeva oppure resisteva? Eravamo vicini oppure lontani dal disincaglio? La mattinata trascorse nello studio delle reciproche mosse, come certi pugili usano fare nei primi round di un match importante e pieno di rischi. Nel pomeriggio ci prendemmo una pausa per leggere i pescaggi e rilevare eventuali segni di sforzi sull’attrezzatura. Zorba era impaziente, forse era deluso che due rimorchiatori venuti da lontano non l’avessero ancora liberato. Ogni mezz’ora s’attaccava al walkye talkie e urlava:

“State tirando al massimo? Dalla scia non si direbbe! – Avete ancora extra potenza da aggiungere? – La nave non si muove - Skatà! ”