PITTORI DI MARINA - JOHN EVERETT-"CONVOGLIO IN ATLANTICO,1918"

PITTORI DI MARINA

Eco del golfo Tigullio

LA QUADRERIA DE “IL MARE”

JOHN EVERETT

“Convoglio in Atlantico, 1918”

Nell’ambito della pittura di marina, l’artista britannico John Everett (1876-1949, familiarmente noto anche come Herbert John Everett) è considerato, forse a torto, una figura “minore”. Tuttavia, molti suoi quadri sono direttamente collegati a questo genere artistico e, recentemente, nel 2017 un inventario del Ministero della Cultura inglese ha anzi appurato che nei musei e nelle gallerie d’arte d’oltremanica le opere da lui realizzate sono numericamente superiori a quelle di qualsiasi altro artista, con una particolare prevalenza - per l’appunto - di quadri a soggetto marittimo e navale.

Nato a Dorchester, nel 1896 Everett si trasferì a Londra dopo la morte del padre, frequentando la “Slade School of Fine Art”; ben presto i suoi quadri a olio e ad acquerello iniziarono ad essere apprezzati e, insieme ad una visione moderna e innovativa del paesaggismo (influenzata dalle ultime correnti impressionistiche), Everett si accostò a correnti vicine alle avanguardie culturali e artistiche che permeavano gli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del secolo XX. Di questa sua rinnovata vena artistica sono testimoni molte opere realizzate nel corso del primo conflitto mondiale, in buona parte raffiguranti navi inglesi e statunitensi mimetizzate con le prime tecniche di camouflage realizzate nel corso della Grande Guerra

Lo sviluppo delle prime mimetizzazioni navali è dovuto ad un altro pittore di marina britannico, Norman Wilkinson (1878-1971, la cui attività non mancheremo di approfondire in una delle prossime puntate), che, tra il 1916 e il 1918 collaborò con l’Ammiragliato della Royal Navy al fine di sviluppare una serie di schemi mimetici aventi la funzione di contribuire a rendere meno riconoscibili e individuabili unità militari o mercantili in navigazione. Nella fattispecie, Wilkinson realizzò un gran numero di schemi detti alterativi che - con l’uso di pannelli, bande e poligoni di vari colori - tendevano a “spezzare” le linee costruttive e la silhouette stessa di una nave, rendendone difficile l’apprezzamento delle dimensioni e degli elementi del moto soprattutto nei confronti degli operatori delle centrali di tiro telemetriche delle unità nemiche.

Everett, pur non partecipando direttamente a questi studi, contribuì a pubblicizzare e rendere noti i primi camouflage navali anche da un punto di vista propagandistico, realizzando durante la guerra numerosi quadri che presentano non comuni caratteristiche di “modernità” nei tratti e nella concezione, potendo essere verosimilmente avvicinati alle correnti pittoriche dadaiste e futuriste che permeavano la vita culturale dell’Europa nei primi due decenni di inizio secolo.

Un altro olio su tela di John Everett risalente al 1918, raffigurante unità militari e mercantili in navigazione sul Tamigi con, sullo sfondo a sinistra il “Royal Naval Hospital” di Greenwich (g.c. National Maritime Museum, Greenwich)

Ne è la prova l’olio su tela che qui presentiamo (conservato al National Maritime Museum di Greenwich), che raffigura un convoglio di navi statunitensi facenti parte di un convoglio di mercantili in navigazione in Atlantico nel 1918, ove sono evidenti la modernità e l’innovazione dello stile, ma per il quale non può sfuggire ad un osservatore attento anche la natura pratica degli schemi mimetici applicati alle navi. Immaginandoci difatti nei panni, ad esempio, del comandante di un sommergibile nemico impegnato ad osservare il convoglio al periscopio, appare evidente la difficoltà di poter effettuare con precisione e certezza il lancio di un siluro, grazie anche all’evidente difficoltà nel “visualizzare” i bersagli causata dall’applicazione di queste colorazioni che, tecnicamente, erano definite “dazzle” (ossia alterative).

Anche nel corso della seconda guerra mondiale fu ampio e diversificato lo studio e l’impiego di colorazioni mimetiche navali di vario tipo: in Gran Bretagna Norman Wilkinson fu nuovamente molto attivo in questo settore, mentre la Marina degli Stati Uniti si avvalse della collaborazione di un altro pittore di marina (Everett L. Warner, 1877-1963) che, in collaborazione con gli Enti tecnici dell’US Navy, affrontò il problema della mimetizzazioni delle unità militari con un approccio ancor più sistematico e scientifico.

Il lato diritto del “liner” britannico Mauretania sul finire del 1917: il transatlantico, all’epoca utilizzato come trasporto truppe, era stato mimetizzato con un impressionante schema a bande e rombi a toni di grigio, blu, bianco e azzurro (coll. M. Brescia).

Maurizio BRESCIA

Direttore del Mensile

Rivista fondata nel 1993 da Erminio Bagnasco

Rapallo, 3 gennaio 2019

PITTORI DI MARINA - WILLIAM LIONEL WYLLIE - SS TEUTONIC

PITTORI DI MARINA

Eco del golfo Tigullio

LA QUADRERIA DE “IL MARE”

WILLIAM LIONEL WYLLIE

SS TEUTONIC

Con questo olio su tela di William Lionel Wyllie (Londra, 1851 - Londra, 1931) le navi a vapore diventano per la prima volta protagoniste di questa rubrica di pittura di marina del nostro mensile.

L’autore può forse essere considerato il più significativo esponente di quella scuola che, a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, dette i natali a un gran numero di pittori di marina giustamente celebrati per aver saputo interpretare al meglio, con la loro arte, un momento irripetibile della storia navale britannica: l’apogeo di un Impero che, nei traffici commerciali e nello sviluppo della marina mercantile da un lato e nella potenza della Royal Navy dall’altro, seppe esprimere al meglio una “marittimità” ineguagliata negli ultimi tre secoli della storia mondiale.

William Lionel Wyllie, dopo un inizio di carriera non scevro di difficoltà e di alcuni insuccessi (che lo portarono anche a considerare di abbandonare il campo artistico per intraprendere la carriera di ufficiale della marina mercantile), iniziò a vedere valorizzate le sue opere dalla Royal Academy e da altre istituzioni culturali britanniche, diventando membro della celebre Society of British Artists già nel 1875.

Da allora, la sua produzione nel campo della pittura di marina fu sempre più apprezzata in patria e all’estero, e nel 1889 fu infine nominato membro associato della Royal Academy.

Al di là della sua produzione artistica, Wyllie sostenne sempre le istanze tese alla valorizzazione storica del passato navale britannico: fu tra i maggiori sostenitori del re- stauro della HMS Victory, già nave ammiraglia di Nelson alla battaglia di Trafalgar, nonché socio fondatore dell’importante Society for Nautical Research, istituzione attiva ancora ai nostri giorni il cui organo è l’autorevole periodico “The Mariner’s Mirror”.

Nel 1930, poco prima della sua scomparsa, completò una grande tela raffigurante la battaglia di Trafalgar per il Museo dell’Arsenale di Portsmouth, inaugurata alla presenza del re Giorgio V.

L’olio su tela che qui presentiamo (da sempre esposto al National Maritime Museum di Greenwich) risale all’ultimo decennio del secolo XIX e raffigura il “liner” Teutonic in uscita dal porto di Liverpool - dopo essere stato costruito dai cantieri Harland & Wolff di Belfast - per il suo viaggio transatlantico inaugurale che ebbe inizio il 7 agosto 1889.

L’impianto generale e l’impostazione artistica del quadro sono tipici della preparazione tecnica e delle conoscenze marinaresche di un autore che, in tutte le sue opere, ha spesso saputo abbinare l’uso di colori tenui e sfumati ad una considerevole precisione nella rappresentazione di dettagli di scafi e attrezzature senza - però - mai dimenticare il contesto paesaggistico e il “bilanciamento” generale nella rappresentazione di velieri, barche da pesca, navi da guerra o “vapori”, come è per l’appunto il caso del Teutonic.

Nel quadro, il Teutonic esce maestosamente dall’avamporto di Liverpool e, tra le tante qualità di quest’opera, va rilevata la “profondità prospettica” su ben quattro piani individuati - rispettivamente - dalle barche e dalla chiatta in primo piano in basso a destra, dalla barca a vela sulla sinistra del Teutonic verso poppavia (elemento minimo, ma fondamentale per accentuare la profondità della visuale), dal Teutonic medesimo e, infine, dai dettagli sfumati della città e del porto di Liverpool sullo sfondo.

Il Teutonic e il gemello Majestic, immessi in servizio dalla White Star Line tra il 1887 e il 1889, furono non soltanto navi passeggeri lussuose e veloci (20 nodi di velocità massima), ma vennero progettati e costruiti per essere convertiti - in caso di necessità - in navi trasporto truppe e incrociatori ausiliari.

Il Teutonic, in particolare, fu impiegato come trasporto truppe nel 1900 in occasione della Guerra contro i Boeri e - tra il1914 e il 1918, armato con cannoni da 152 mm - fu utilizzato come incrociatore ausiliario inquadrato nel 10th Cruiser Squadron della Royal Navy.

Al termine del conflitto il Teutonic non riprese la sua attività di piroscafo di linea e, essendo ormai disponibili unità più grandi e veloci, fu demolito a Emden (Germania) nel 1921.

Maurizio BRESCIA

Direttore del Mensile

Rivista fondata nel 1993 da Erminio Bagnasco

Rapallo, 27 Dicembre 2018

PITTORI DI MARINA - EL ULTIMO COMBATE DEL GLORIOSO

PITTORI DI MARINA

Eco del golfo Tigullio

LA QUADRERIA DEL "MARE"

AUGUSTO FERRER-DALMAU

EL ULTIMO COMBATE DEL GLORIOSO

La pittura di marina, per la buona sorte di tutti i suoi appassionati e cultori, non è un genere artistico che appartiene soltanto al passato: al contrario, non sono pochi i pittori contemporanei che si dedicano ad essa, spesso con risultati di assoluta qualità che ben poco hanno da invidiare a quadri realizzati nei secoli scorsi.

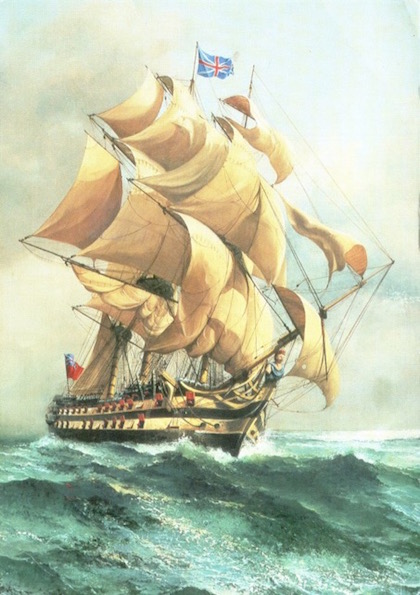

È sicuramente questo il caso della recentissima opera dell’artista spagnolo Augusto Ferrer-Dalmau che, in collaborazione con l’accademico e storico navale Arturo Pérez Reverte, nel 2014 ha realizzato per il Museo Navale di Madrid un grande olio su tela (cm 190 x 170) di notevole qualità, riferito all’ultimo combattimento del “due ponti” spagnolo da 70 cannoni Glorioso, nell’impari scontro del 17 ottobre 1747 al largo di Cabo San Vicente, con quattro fregate britanniche (HMSs King George, Prince Frederick, Princess Amelia e Duke) al comando del commodoro George Walker.

La vicenda va inquadrata nella cosiddetta “Guerra dell’Asiento”, nel corso della quale le Marine britannica e spagnola si scontrarono più volte per il predominio nell’Atlantico e nei Caraibi, nell’ambito della ben più vasta Guerra di Successione austriaca (1740-1748). Un conflitto, quest’ultimo - che, oltre a sancire con la pace di Aquisgrana la conclusione del ciclo imperiale degli Asburgo - vide contrapposte due coalizioni che, neppur poi tanto sorprendentemente, replicavano a grandi linee quelli che sarebbero stati gli schieramenti politico-militari del periodo napoleonico.

Precedentemente al combattimento del 17 ottobre 1747 (al termine del quale il Glorioso - disalberato e con numerosi morti e feriti a bordo - si arrese, non prima di aver affondato la fregata HMS Dartmouth nel frattempo giunta a dare manforte alle altre unità britanniche), il “due ponti” spagnolo, al comando di Don Pedro Mesia del la Cerda, a luglio e ad agosto aveva sostenuto due vittoriosi combattimenti contro la Royal Navy: il primo nella zona delle Isole Azzorre e il secondo fuori Capo Finisterre.

Questo quadro di Augusto Ferrer-Dalmau abbina le caratteristiche di “classici” combattimenti navali presenti nei lavori di pittori del Settecento e dell’Ottocento ad una cura del dettaglio di scafi e attrezzature veliche che troviamo in opere della più diversa natura dai Van Der Welde, a Buttersworth e ad autori anche più recenti.

Presentiamo quindi due immagini, al fine di meglio valutare un soggetto trattato con rara accuratezza: una vista d’insieme del dipinto e il dettaglio centrale del Glorioso, ormai semidistrutto, quasi al termine del combattimento. Nella raffigurazione generale sono visibili le unità britanniche che attorniano il Glorioso, anch’esse in parte danneggiate dal tiro della nave spagnola; il dettaglio del Glorioso, poi, consente di apprezzare la cura quasi certosina posta dal Ferrer-Dalmau nel raffigurare la nave spagnola con i danni causati dai colpi nemici sulle murate, l’alberatura ormai smantellata, la bandiera navale che sventola ancora a riva e - soprattutto - gli innumerevoli uomini dell’equipaggio ritratti in pose dinamiche, del tutto realistiche e per nulla “di maniera”.

Un quadro, quindi, realmente bello, accurato, di grande impatto emozionale e tale da reggere il confronto (se non addirittura di risultare superiore) con le giustamente rinomate opere del celebre pittore di marina britannico Geoff Hunt, noto - in particolare - per aver realizzato i quadri utilizzati come copertine di numerosi romanzi della saga di Horatio Hornblower dello scrittore C.S. Forester.

Maurizio BRESCIA

Direttore del Mensile

Rivista fondata nel 1993 da Erminio Bagnasco

Rapallo, 20 Dicembre 2018

PITTORI DI MARINA - J.W.M. Turner, “The Fighting Temeraire”

PITTORI DI MARINA

Eco del golfo Tigullio

LA QUADRERIA DE “IL MARE”

J.W.M. Turner, “The Fighting Temeraire”

Il Temeraire, un vascello a tre ponti della Royal Navy, venne varato nel 1798 all’arsenale di Chatham e faceva parte di una classe di quattro unità; fu presente alla battaglia di Trafalgar del 21 ottobre 1805.

Ci troviamo di fronte ad uno dei più celebri dipinti di marina anche se, in questo partico- lare caso, parlare di uno specifico ambito “di genere” è quanto meno riduttivo in ragione – come vedremo brevemente – dei numerosi significati e della valenza artistica del- l’opera, che va vista e studiata in considerazione della rilevanza dell’autore nel più vasto campo dell’arte pittorica britannica a cavallo tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. Joseph Mallord William Turner (1775-1881), generalmente noto come J.W.M. Turner, è stato un pittore britannico preminente e significativo che, più di tanti artisti coevi, ha saputo coniugare le tematiche della pittura di marina con le istanze innovative e introspettive che hanno caratterizzato tutta l’arte europea (e, quindi, non soltanto il settore figurativo) nel pieno del periodo del romanticismo.

Le sue opere, quasi tutte olii su tela, vennero riconosciute come originate da un indiscusso talento già nei primi anni della sua attività artistica, e la fama di Turner – da allora – è sempre stata continua e riconosciuta non soltanto in Gran Bretagna ma anche all’estero: oggi numerose sue opere sono esposte nei principali musei e gallerie britannici ed eu- ropei, con la National Gallery di Londra e il National Maritime Museum di Greenwich fortunati possessori di molti suoi quadri, parecchi dei quali riconducibili al settore navale e a quello storico più in generale.

L’opera che oggi presentiamo raffigura un momento sempre triste per una nave: il rimorchio verso il cantiere di demolizione, al termine di una carriera spesso importante e ricca di avvenimenti ma inevitabilmente destinata, come la stessa vita umana, ad

un’ineluttabile conclusione: il titolo completo del quadro è, difatti, The Fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up, 1838, titolo che richiama, per l’appunto, gli ultimi momenti di vita di questa gloriosa unità.

Il Temeraire, un vascello a tre ponti della Royal Navy, venne varato nel 1798 all’arsenale di Chatham e faceva parte di una classe di quattro unità (con Neptune, Ocean e Dreadnought); fu presente alla battaglia di Trafalgar del 21 ottobre 1805 come seconda unità della linea di fila al comando dell’ammiraglio Horatio Nelson (sulla HMS Victory), e si distinse coadiuvando quest’ultima nel combattimento con il “tre ponti” francese Redoutable e catturando il similare Fouguex.

Come per tutte le navi, giunse però anche per il Temeraire il tempo della radiazione (1838), e il quadro di Turner raffigura proprio questo momento, con un rimorchiatore a vapore che traina l’ormai obsoleto vascello verso il cantiere di demolizione.

Le caratteristiche pittoriche dell’opera, con gli “sfumati” e i particolari appena accennati tipici di Turner, conferiscono all’insieme un melanconico sapore romantico, permeato dalla triste consapevolezza del trascorrere del tempo, con il passato sostituito dalla modernità che – spesso – non è in grado di ripeterne l’appeal emotivo, l’intimismo e la propensione per la cultura e la bellezza.

Infatti, il vascello Temeraire si trova in secondo piano delicatamente illuminato dalla luce del tramonto, mentre il rimorchiatore in primo piano è scuro (quasi nero!) e i maggior dettagli che lo contraddistinguono stanno quasi a rappresentare l’oggi che soppianta i giorni passati, dei quali a breve resterà soltanto il ricordo.

Il Fighting Temeraire è stato al centro, nel 1995, di una mostra ad esso dedicata proprio dalla National Gallery di Londra, che ha visto esposte numerose altre opere di Turner riferite alla storia navale britannica (e alla battaglia di Trafalgar in particolare), modelli, strumenti nautici e numerosi documenti originali dell’epoca. Chi scrive queste note ha avuto la fortuna di visitare, all’epoca, quell’eccezionale evento artistico (arricchito, tra l’altro, da uno splendido catalogo dovuto alla storica dell’arte Judy Edgerton): è quindi con grande piacere che presentiamo oggi ai lettori de “Il Mare” The Fighting Temeraire nella consapevolezza di trovarci di fronte ad uno dei “quadri di marina” destinati a fama imperitura e ad un’ampia conoscenza tra studiosi, critici e semplici appassionati di ogni tempo e paese.

Maurizio BRESCIA

Direttore del mensile

Rivista fondata nel 1993 da Erminio Bagnasco

Rapallo,10 Dicembre 2018

PITTORI DI MARINA - “Al largo di Valparaiso” (“Off Valparaiso”)

PITTORI DI MARINA

Eco del golfo Tigullio

LA QUADRERIA DE “IL MARE”

“Al largo di Valparaiso” (“Off Valparaiso”)

La nave raffigurata dal pittore Thomas J. Somerscales è un tipico tre alberi con scafo in ferro, largamente impiegato dalle principali marinerie sul finire dell’Ottocento, le cui forme di scafo e la cui velatura sono mutuate da quelle dei famosi “clipper” del the e della lana in attività alcuni decenni prima.

La pittura di marina di scuola britannica è sicuramente la più vasta e di qualità in questo specifico genere, e sono numerosissimi gli artisti inglesi che, dal Settecento ai giorni nostri, hanno raggiunto nel settore vette artistiche e documentali di più che considerevole valenza.

In particolare, tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, oltremanica si è assistito ad un’autentica fioritura artistica in questo ambito, con pittori quali William M. Willie, Charles Pears e Norman Wilkinson le cui opere rientrano di diritto tra la migliore produzione del periodo e raggiungono notevoli quotazioni nelle aste britanniche e statunitensi, oltre ad essere esposte nelle più quotate gallerie londinesi e del Regno Unito.

In questo panorama, la figura di Thomas J. Somerscales è abbastanza atipica e “indipendente”: figlio di un capitano di lungo corso, nacque a Kingston upon Hull nel 1847 e ben presto iniziò una carriera di insegnante tecnico con la Royal Navy. In quel periodo diede avvio, su basi del tutto autodidatti che, ad un’attività collaterale di pittore amatoriale: caratteristica di famiglia, dato che il padre e uno zio erano essi stessi grafici dilettanti, disegnatore il primo e pittore il secondo.

Nel 1864 Somerscales visitò Valparaiso, in Cile per la prima volta, e si stabilì in quella stessa città nel 1869, dopo aver contratto la malaria nel corso di un viaggio ai tropici nell’Oceano Pacifico. In Cile, Somerscales proseguì la sua attività artistica su basi professionali, partecipando a numerose mostre e esposizioni di pittura di marina e guadagnandosi una fama che, ben presto, lo rese noto anche in patria.

Rientrò nel 1915 in Gran Bretagna, stabilendosi nella città natale di Kingston upon Hull ove, sino alla sua morte (1927), proseguì l’attività di pittore di marina; il suo quadro più famoso è sicuramente “Off Valparaiso” (“Al largo di Valparaiso”), realizzato in Cile nel 1899, che qui presentiamo.

L’opera (olio su tela), è oggi esposta alla Tate Gallery di Londra, che la acquistò dopo che questa era stata esposta alla Royal Academy nei primi anni Venti, e presenta tutti gli aspetti che meglio evidenziano l’arte di Thomas J. Somerscales, ossia un’eccezionale fusione tra elementi naturali (il mare e il cielo), nautici (la corretta raffigurazione di scafi, alberature e manovre) e una “dinamicità” che coinvolge l’appassionato, l’osservatore e chi per mare ha navigato e conosce la realtà di questi elementi.

Una “nave attrezzata a nave” (cioè un veliero a tre alberi con vele quadre) naviga al gran lasco al largo di Valparaiso, e si prepara ad imbarcare il pilota, la cui imbarcazione (siamo in Sud America alla fine dell’Ottocento...) è una semplice lancia a remi che sfida le onde dell’Oceano Pacifico.

Va evidenziata la corretta disposizione della velatura, in riferimento alla situazione in cui il tre alberi è raffigurato. Come detto, il bastimento naviga al gran lasco ma deve mantenere rotta e stabilità, riducendo nel contempo la velocità. I due fiocchi portati “a farfalla” favoriscono quindi il mantenimento della rotta con un’andatura portante, ma le scotte delle vele superiori dei tre alberi sono state allascate per ridurre la velocità e lo sbandamento: velaccino e controvelaccino (al trinchetto), velaccio e controvelaccio (alla maestra), belvedere e controbelvedere (alla mezzana) sono quindi già sventati e il veliero, maestosamente, riduce l’abbrivo e si prepara a ricevere il pilota a bordo.

La nave raffigurata è un tipico tre alberi con scafo in ferro, largamente impiegato dalle principali marinerie sul finire dell’Ottocento, le cui forme di scafo e la cui velatura sono mutuate da quelle dei famosi “clipper” del the e della lana in attività alcuni decenni prima.

Maurizio BRESCIA

Direttore del mensile

Rivista fondata nel 1993 da Erminio Bagnasco

Rapallo, 4 Dicembre 2018

HELEANNA - Una ferita che brucia ancora

M/n HELEANNA - UNA FERITA CHE BRUCIA ANCORA

Il comandante Dimitrios Anthipas, un pessimo esempio di Comandante

Il 28 agosto 1971, a 15 miglia da Monopoli, un incendio scoppiò a bordo del traghetto greco “Heleanna”. Si trattò della più drammatica e funesta sciagura marittima accaduta in Adriatico nel dopoguerra. La tragedia costò la vita a 25 turisti imbarcati; 16 furono i dispersi, 271 feriti tra i 1089 i superstiti.

Sono trascorsi 42 anni dall’incendio della HELEANNA, ma il ricordo é sempre vivo, specialmente tra coloro che seguirono da vicino le operazioni di salvataggio, ma anche da tutti coloro che ben presto si resero conto che a bordo del traghetto viaggiavano 1174 passeggeri, quasi il doppio dei 620 consentiti, e duecento automobili. A quel punto l’apprensione si trasformò in pura rabbia e la stampa di allora definì “negrieri del mare” il comandante Antypas Dimitrios ed il suo armatore Efthymiadis.

Da dove uscì quel maxi-traghetto con la ciminiera a poppa come una petroliera?

Negli anni ’60 l’armatore greco Constantino S. Efthymiadis comprò quattro petroliere svedesi per convertirle in traghetti passeggeri:

la MARIA GORTHON (rinominata PHAISTOS), nel 1963;

la SOYA-MARGARETA (rinominata MINOS), nel 1964;

la SOYA-BIRGITTA (rinominata SOPHIA), nel 1965;

la MUNKEDAL (rinominata HELEANNA), nel 1966.

Nel 1954 la nave cisterna Munkedal fu costruita dai cantieri Götaverken di Göteborg-Svezia. Ma il suo destino fu segnato dalla chiusura del Canale di Suez* che costrinse le petroliere a compiere il lungo e costoso periplo dell’Africa, linea che sarebbe risultata economica soltanto con l’introduzione del “gigantismo navale”. Così fu, e tutte le stazze minori, tra cui le petroliere svedesi sopra citate, furono messe fuori mercato.

* Nota: Dopo la GUERRA DEI SEI GIORNI del 1967, il canale rimase chiuso fino al 5 giugno 1975).

Da sempre i greci sono considerati validissimi marinai, ma anche un po’ spregiudicati. L’armatore C.S.Efthymiadis era un fedele garante di questa tradizione. La sua intuizione gli permise, infatti, di trasformare e reclamizzare la nuova unità come “il più grande traghetto del mondo”.

Nel 1966, mantenendo il suo aspetto esteriore, la petroliera Munkedal fu ridisegnata al suo interno per la sistemazione di numerose cabine/passeggeri, mentre sulle fiancate dello scafo furono installati portelloni con rampe di nuova concezione per l’imbarco/sbarco di auto al seguito e mezzi pesanti. Rinominata Heleanna, il traghetto entrò in linea sulla rotta Patrasso–Brindisi-Ancona e ritorno.

La cronaca dell’incidente

Al momento del disastro l’Heleanna si trovava 25 miglia nautiche a Nord di Brindisi, a 9 miglia al largo di Torre Canne, più verso Monopoli. Proveniva da Patrasso ed era diretta ad Ancona con 1174 passeggeri e 200 mezzi (auto, tir e autobus).

Tutto ebbe inizio alle 05.30 del 28 agosto 1971 quando una fuga di gas dai locali della cucina, fra la panetteria, la riposteria ed il locale ristoro provocò un incendio a poppa. Si parlò di un corto circuito, forse una manovra errata di accensione dei polverizzatori della cucina, oppure di uno spandimento di gas liquido, ma anche di una possibile fuoriuscita di nafta dalla cassa di alimentazione della calderina.

Alcuni testimoni affermarono che l’incendio prese il sopravvento solo quando il fuoco lambì le bombole di ossigeno facendole esplodere. Poco dopo successe un fatto molto anomalo: in una cala di poppa vicino al timone, scoppiò un’altra bombola d’ossigeno che bloccò istantaneamente l’organo di governo che era, in quel momento, posizionato 15° a dritta. Il traghetto, ormai in panne, ma ancora abbrivato, compì un’ampia accostata in cui il vento propagò l’incendio a tutta la nave.

L’Heleanna aveva in dotazione 12 scialuppe di salvataggio sufficienti per 600 persone, la metà delle persone imbarcate. Le inchieste promosse dalle Autorità dimostrarono che metà delle lance erano inutilizzabili per via degli argani bloccati dalla ruggine. Tra quelle calate a mare, una si ribaltò e precipitò in mare probabilmente per il sovraccarico.

Gli idranti antincendio e i tutti i sistemi di soccorso non erano funzionanti. Le inchieste che seguirono dimostrarono che il traghetto, dal punto di vista della sicurezza, era da considerarsi sub-standard.

Il disastro causò 25 morti, 16 dispersi e 271 feriti, alcuni anche in modo grave. Le vittime erano di nazionalità italiana, greca e francese. Non appena il Comandante della nave lanciò l’SOS, soccorsi aerei e navali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli e Grottaglie.

I soccorsi aeronavali partirono da Brindisi, Bari, Monopoli, Taranto e Grottaglie, anche con la partecipazione di alcuni pescherecci privati (Laura, Madonna della Madia, Angela Danese, Nuova Vittoria, S. Cosimo) che si attivarono con molta efficacia nella ricerca dei dispersi in mare ed al soccorso dei naufraghi.

L’incendio venne domato dopo molte ore. Il relitto fu rimorchiato verso porto di Brindisi e fu ormeggiato nei pressi del castello Alfonsino.

I feriti sarebbero stati più numerosi se non fosse scattata con grande tempestività l’opera dei soccorritori. Il personale dei rimorchiatori locali della Società Barretta dovette avvicinarsi fino a pochi metri dalla nave per rendere efficace il getto delle proprie spingarde, sfidando temperature altissime e respirando gas di scarico e fumi micidiali, ma dovettero farlo per domare le lingue di fuoco che fuoriuscivano da tutta la nave minacciando di far esplodere i serbatoi di benzina degli oltre 200 mezzi che si trovavano nel garage. Fatto che purtroppo avvenne con tutte le sue tragiche conseguenze.

Anche la città di Monopoli si prodigò per confortare i superstiti, dando una dimostrazione di grande generosità offrendo aiuto e accoglienza ai naufraghi dell’Heleanna.

Il 15 ottobre del 1972 il Capo dello Stato Giovanni Leone conferì alla città la Medaglia d’Argento al Merito Civile in riconoscimento dell’antica tradizione di ospitalità e di civismo della sua popolazione.

“Quando siamo arrivati sul posto” – raccontò il proprietario di un peschereccio – “ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Lunghe lingue di fiamme uscivano dalla poppa impedendoci di avvicinarci troppo. Sul ponte del traghetto dilagava il panico. Centinaia di persone tentavano di calare le scialuppe senza riuscirvi, altre che scendevano con le barche liberate, rimanevano poi sospese e bloccate a mezz’aria. Altre barche ancora, arrivavano in mare ma non sapevano come governarle. I più si gettavano direttamente in mare saltando dal ponte. Su decine di corde, calate dalle fiancate, c’erano grappoli di uomini appesi, molti erano senza salvagente. Diversi battellini di gomma, sparpagliati in mare, erano difficili da raggiungere ma anche più difficile riuscire a salirvi dentro. Dalle navi che erano accorse – racconta un altro marinaio – erano state calate delle scialuppe, ma rimanevano vuote perché la gente in mare, sfinita non riusciva a raggiungerle. Allora, molti di noi, si sono buttati in acqua per aiutarli. Mai avevo visto tanta gente disperata, annientata dal dolore per aver perso, magari un attimo prima, un amico, un congiunto. Intanto, sulle banchine dei porti di Monopoli, Brindisi e Bari, viene predisposto un imponente servizio di soccorso”.

Centinaia di privati misero a disposizione i loro mezzi, altri portarono in Capitaneria indumenti e coperte. L’incendio fu domato prima di notte e l’Heleanna fu tenuta prudentemente in rada mentre gli inquirenti tentarono di accertare le responsabilità dell’accaduto.

Pare che nella confusione generale, il Comandante del traghetto sia stato il primo a perdere la testa. Alcuni testimoni, infatti, affermarono che il capitano Anthipas abbia lasciato la nave subito dopo l’allarme, mentre la moglie, che era con lui sul traghetto, sostenne il contrario. Per la verità, un’evidenza ci fu e molti la testimoniarono in diverse sedi: il comandante Dimitrios Anthipas, giovanissimo e senza esperienza, giunse “asciutto” sulla banchina di Brindisi, e il 29 agosto del 1971 cercò addirittura la fuga, ma venne arrestato al varco frontaliero del porto di Brindisi, poco prima d’imbarcarsi furtivamente con la moglie su una nave diretta in Grecia. Il comandante venne arrestato con l’accusa di omicidio colposo e per abbandono della nave.

Dimitrios Anthipas sarà poi estradato in Grecia mentre chi ha perso tutto: auto, bagagli, valori, la stessa vita di moglie, figli, genitori e parenti non sarà neppure risarcito. Gli assicuratori si rifiuteranno di pagare per l’evidente violazione, da parte della nave, delle norme stabilite nelle polizze assicurative.

All’epoca del “sinistro”, le acque territoriali comprendevano una fascia di 6 miglia nautiche (11.112 KM), poi modificate per legge in 12 miglia dal 27 febbraio 1973), per cui il disastro avvenne in acque internazionali. Ma le Autorità italiane dichiararono la loro competenza a processare il comandante della nave poiché alcune vittime del disastro erano perite in acque territoriali italiane ed almeno una era morta in ospedale a Brindisi. Anche le autorità greche furono interessate al processo, in quanto la nave batteva bandiera ellenica.

L’Heleanna in fiamme

Notare la vicinanza del rimorchiatore che punta le spingarde antincendio sulla poppa dell’Heleanna

Targa commemorativa del naufragio a Monopoli

Dopo due anni e mezzo di sosta forzata nel porto di Brindisi, per il relitto dell’Heleanna giunse il momento del congedo, dell’ultimo trasferimento verso un Cantiere di Spezia che aveva il compito di demolirne una parte e trasformarne il resto in una chiatta portuale multipurpose.

Il rimorchiatore genovese ESPERO in navigazione

Rimorchiatore incaricato dell’ultimo viaggio apparteneva alla Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, si chiamava ESPERO, era l’ultimo nato della flotta, 5.000 CV di razza, con una strumentazione d’avanguardia: elica intubata, towing winch(troller) modernissimo, elica di manovra a prora(bowthruster) ed una elettronica up to date applicata a tutti i suoi apparati. Chi scrive, era già stato per sette anni al comando di rimorchiatori portuale d’altomare; per motivi d’anzianità toccò a lui collaudare questo moderno “fuoriclasse”. Come? Per un puro caso, si presentò una duplice occasione.

Si trattava di rimorchiare in successione, due relitti, entrambi da Brindisi a La Spezia che all’epoca era il primo porto nazionale della demolizione navale.

Il primo era la petroliera SAN NICOLA della famosa Società Garibaldi, che aveva subito un’esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante.

La seconda era il traghetto passeggeri HELEANNA di cui ci siamo occupati in questo drammatica ricostruzione.

Lo squarcio in coperta della petroliera San Nicola

Testimonianza dell’autore:

Quando salii a bordo del “traghettone” per controllare la situazione generale e studiare gli attacchi di rimorchio, cercai invano di trovare un metro di lamiera liscia ed intatta.

In pratica, l’interno dello scafo era stato devastato completamente dalle altissime temperature provocate dall’incendio. Le lamiere dei ponti erano ondulate e bugnate come la pelle di un lebbroso. Delle 200 autovetture ancora presenti nel lunghissimo garage, erano rimasti gli scheletri deformati da un fuoco impietoso che era durato a lungo causando, purtroppo, vittime e sofferenze indescrivibili.

Avevo già compiuto un’ottantina di rimorchi in tutto il mondo, ma non mi ero mai trovato davanti a tanta devastazione, desolazione e tristezza.

Manovra d’uscita della HELEANNA da Brindisi

1° Problema

Quando andai sul castello di prora per approntare gli attacchi di rimorchio mi trovai di fronte ad una strana situazione: non sapevo dove attaccarmi. Il copertino deformato aveva piegato le bitte, sollevato il salpancore e indebolito ogni centimetro del castello.

Alla fine decisi di far passare alcune grosse cravatte d’acciaio da quei due passacavi in alto che sembrano

due occhi ai lati del tagliamare (vedi foto). Era come prendere un toro per le narici e vi assicuro che non

c’era altro da fare. Come attacco di riserva presi al “lazo” tutto il castello di prora evitando gli spigoli con coppi di gomma, legno, tanto grasso e sacchi di juta.

2° Problema

In precedenza ho accennato all’esplosione di una serie bombole di ossigeno sistemate vicino al timone

della nave; fu proprio questa la causa che bloccò l’organo di governo 15° a dritta costituendo un grande problema per la navigazione a rimorchio.

La soluzione del problema era nelle mani di un’officina specializzata che avrebbe raddrizzato il timone, ma dentro un bacino di carenaggio che nessuno era disposto a pagare…..

Mi dovetti rassegnare, pur sapendo che avevamo davanti 800 miglia di “navigazione manovrata”.

Infatti, appena allungammo il cavo e ci mettemmo in tiro, il rimorchio accostò sulla sua dritta.

Quando doppiammo Santa Maria di Leuca, il vento rinforzò e ci accompagnò fino all’arrivo.

Riuscimmo a tenere una velocità intorno alle 6 miglia, ma quando il vento aumentava nelle golfate, l’Heleanna ce la vedevamo al traverso e per rimettercela di poppa dovevamo allascare le bozze, far venire il cavo da rimorchio in bando e poi dovevamo ripartire “alla gran puta” per andare a riprendere il toro per le corna e rimettercelo di poppa.

Questa era la navigazione manovrata in cui si rischiava di strappare sia le bozze che il cavo da rimorchio.

Pendolammo per 20 ore a ridosso dell’Isola di Ischia, sia per controllare l’attrezzatura, ma soprattutto per

far scivolare verso Est una forte depressione che spingeva il rimorchio fino a sorpassarci, costringendoci

a vere acrobazie per non farci “prendere per il c…” Un’espressione marinara che rende perfettamente

l’idea di ciò che può succedere quando il rimorchio, non essendo in assetto di navigazione, prende il sopravvento, infrangendo quelle poche ma importanti regole

marinaresche, che si dovrebbero sempre rispettare.

Il 16.2.74 arrivammo finalmente a Spezia, e quando il mio amico pilota Nino Casaretto, il quale aveva subito l'esplosione nella cisterna n.10 che squarciò la coperta della nave dando di sé una immagine terrificante, venne a bordo per la manovra di consegna del relitto ai rimorchiatori locali, mi disse in dialetto:

“Ma non ti vergogni d’andare in giro con questo accidente... attaccato al sedere” ?

“Vergogna no! – gli risposi – A brindisi non vedevano l’ora di levarselo dal sedere e trovarne un altro

disposto al sacrificio. Dicono che nella vita bisogna provarle tutte! Eccomi qui, felice e contento d’essere arrivato!”

APPENDICE:

Rapporto Viaggio

Mi spiace! L'immagine non è leggibile, i numeri sono lì... fidatevi! Purtroppo i morti sono altrove. Che Dio li benedica!

UNO SCAMPATO PERICOLO....

La nostra socia Marinella Gagliardi Santi, notissima scrittrice e Skipper di lungo corso, dopo aver letto questo articolo, ha voluto rilasciarci la sua ESISTENZIALE TESTIMONIANZA. per la quale non possiamo che unirci felicemente a questa fantastica coppia di “marinai” per lo scampato pericolo!

"Il ricordo di quella tragedia mi ha toccato da vicino ancora di più, perché Rinaldo ed io, allora non ancora fidanzati, avremmo dovuto imbarcarci proprio sull'Heleanna! Mi aveva invitato ad andare in Grecia insieme a lui ma gli avevano detto che non c'era posto sull'aereo: al ritorno non ci sarebbe stato alcun problema perché avremmo preso proprio quel traghetto! Così io non sono partita con lui, lui si è imbarcato su un aereo in realtà completamente vuoto, e per il ritorno ha preso nuovamente l'aereo.

Pericolo scampato per un pelo, la sorte ha voluto così!"

Carlo-GATTI

Rapallo, 21.3.2013 / Rielaborato nella nuova versione del sito, venerdì 17 Maggio 2024

PITTORI DI MARINA-La grande battaglia navale di Chesapeake

PITTORI DI MARINA

Eco del golfo Tigullio

LA QUADRERIA DE “IL MARE”

La grande battaglia navale di Chesapeake

La tela raffigura la “Battaglia dei due capi” che avvenne in Virginia nel 1781, è opera dello statunitense Valter Zveg

I quadri riferiti alle grandi battaglie navali della marineria velica non risalgono soltanto ad un passato più o meno lontano, ma anche ai nostri giorni taluni artisti contemporanei risaltano nel pur non vastissimo panorama della “pittura di marina” con opere ben realizzate, precise, dalla considerevole valenza artistica e dall’effetto scenico non comune.

Il più noto tra questi “sea painters” contemporanei è - probabilmente - il britannico Geoff Hunt (nato nel 1948 è per alcuni anni presidente della Royal Society of Marine Artists), noto anche al grosso pubblico soprattutto per le immagini di copertina dei numerosi volumi di Patrick O’Brian a soggetto navale, con protagonista il comandante Jack Aubrey dell’era napoleonica. Tuttavia, Hunt non è il solo pittore di vaglia in questo settore ed altri artisti, senz’altro meno noti ma ugualmente abili e preparati, fanno della precisione e dell’attendibilità un punto di forza delle loro opere.

È questo il caso dello statunitense Valter Zveg (in realtà artista poco noto e sotto taluni aspetti misconosciuto) attivo tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta dello scorso secolo, che ha sempre collaborato con continuità con la Marina degli Stati Uniti e con numerosi musei e istituzioni storico navali della costa atlantica degli USA.

Il suo quadro che qui presentiamo è attualmente esposto all’Hampton Roads Naval Museum di Norfolk (Virginia) ed è classificato tra le opere di interesse storico dal Naval History and Heritage Command dell’US Navy, ossia l’Ufficio Storico della Marina degli Stati Uniti.

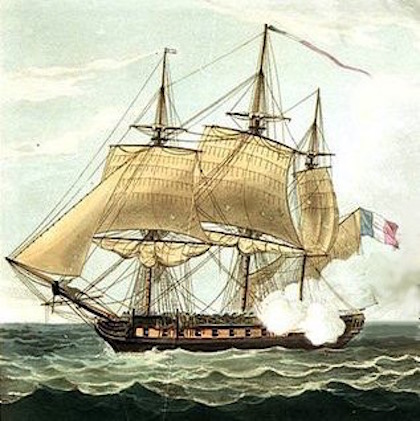

Il quadro (datato 1963) raffigura un momento della battaglia navale di Chesapeake del 5 settembre 1781, nota anche come “Battaglia dei due capi” in quanto svoltasi nelle acque fuori Norfolk comprese tra Cape Henry in Virginia e Cape Charles nel Maryland. Una squadra francese al comando del- l’ammiraglio Joseph Paul De Grasse (1722-1788) sconfisse in quell’occasione un’analoga formazione britannica guidata dall’ammiraglio Thomas Graves (1725- 1802): lo scontro è importante non soltanto perché si tratta di una delle rare vittorie conseguite dalla Marina francese contro la Royal Navy in ogni tempo ma anche perché, in seguito alla perdita della supremazia navale britannica in quel tratto di costa atlantica, il successivo 19 ottobre le truppe britanniche al comando di Lord Charles Cornwallis si arresero a Yorktown dando avvio al definitivo processo di indipendenza delle ex-colonie degli Stati Uniti dalla corona britannica.

Il quadro raffigura il momento culminante della battaglia, con la squadra francese (a sinistra) in linea di fila che - seppure sottovento alla squadra britannica - riesce nell’in- tento di arrecare gravi danni a quest’ultima. Le due navi in primo piano sono, verosimilmente, il “due ponti” francese Ville de Paris da 74 cannoni (nave di bandiera di De Grasse) e il similare London, nave di bandiera di Graves.

È notevole la precisione dei dettagli delle varie unità e della loro attrezzatura: da notare la corretta raffigurazione della velatura, con i trevi di trinchetto e maestra serrati per favorire il tiro delle artiglierie principali e dei fucilieri di marina presenti a bordo, come pure la navigazione “al lasco” delle due linee di fila in presenza del vento fresco da Nord- Nord Est che caratterizzò tutto lo scontro.

In effetti, uscendo da Norfolk. De Grasse fu costretto ad operare sempre sottovento alle unità britanniche, la cui linea di fila si trovava già al largo della costa. Tuttavia, ciò risultò favorevole per le sue unità, i cui cannoni del lato sinistro beneficia- vano in tal modo di un “alzo supplementare” dovuto al fatto che queste si trovavano - per l’appunto - sotto- vento ai vascelli britannici, le cui artiglierie impiegate nello scontro (vale a dire quelle del lato dritto) non potevano fare fuoco con continuità contro il nemico trovandosi spesso le bocche dei cannoni rivolte verso l’acqua, anche al massimo alzo.

Maurizio BRESCIA

Direttore del mensile

Rivista fondata nel 1993 da Erminio Bagnasco

Rapallo, 27 Novembre 2018

LA CAMPANA DELLA FREGATA H.M.S. LUTINE

LA CAMPANA DELLA FREGATA H.M.S. LUTINE

EX FREGATA FRANCESE LA LUTINE

"I LLOYD'S di LONDRA"

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FREGATA LA LUTINE

Sotto bandiere Francese

23 ottobre 1778…… - Ordinata una fregata di classe Margicienne LA LUTINE presso il Cantiere navale di Toulone

11 settembre 1779 - Varata

8 agosto 1793 ….. – Catturata dagli inglesi

Sotto bandiera britannica

Prende il nome di HMS LUTINE

Agosto 1793 ………………………… - Acquisita

9 ottobre 1799 ………………………..- Naufragata

Dislocamento …………………………..- 600 tonn.

Dislocamento a pieno carico…… - 1.000 tonn.

Lunghezza……………………………….. - 44,2 mt.

Baglio………………………………………. – 11,2 mt.

Armamento:

26 cannoni da 12 libbre

6 cannoni da 6 libbre

Dal sito della Casina dei Capitani di Meta di Sorrento, riportiamo una breve sintesi da un saggio di Fortunato Imperato.

Tale campana, apparteneva all'ex fregata francese "La Lutine" che, arresasi nel 1793 agli inglesi nel porto di Tolone, venne da quest'ultimi fatta navigare come "H.M.S. LUTINE" sotto loro bandiera. Essa era coperta da assicurazione dai Lloyd's quando, con un carico di lingotti d'oro e d'argento naufragò, nel 1799, sulle coste danesi. Mantenendo fede agli impegni assunti, i Lloyd's pagarono il relativo indennizzo pari a un milione di sterline dell'epoca, rimanendo padroni del relitto il cui ricupero divenne molto difficoltoso. Soltanto nel 1859 furono ricuperati diversi oggetti, tra cui la campana della nave e, dal quel momento, essa fu posta nella sede dei Lloyd's a Londra, assolvendo fino al 1981, la funzione di "Avviso". Da allora, con il progresso informatico e delle comunicazioni satellitari, è diventata superflua e viene usata solo in particolari cerimonie, come per il 1996 eseguendo quindi tre rintocchi per distinguerli da quelli usati tradizionalmente prima.

1996 - Il Chairman suona eccezionalmente la campana (Lutine Bell) per annunciare il nuovo piano di risanamento e sviluppo della società. La campana della nave (incisa "ST JEAN - 1779") fu recuperata il 17 luglio 1858. Fu trovata fu trovata impigliata nelle catene. La campana pesa oltre 45 chili si trova tuttora nella sede dei Lloyds di Londra a Lime Street.

La "Lutine Bell", la campana della nave "Lutine", è la famosa campana che, posta nella sala delle contrattazioni dei Lloyd's, ha annunciato per quasi un secolo, le notizie buone o cattive, a tutti gli operatori interessati. Ciò avveniva quando un assicuratore non avendo più notizie di una nave da lui assicurata, nel dubbio di dover pagare, riassicurava tali rischi con un altro membro dei Lloyd's ed i rintocchi della campana permettevano a tutti di essere avvisati contemporaneamente dell'evolversi della situazione.

La campana della nave fu ritrovata nel 1858 e portata nella Underwriting Room (Sala delle sottoscrizioni) dei Lloyd’s (l’assicurazione) e divenne tradizione farla suonare tutte le volte che una nave era in ritardo.

1. La campana veniva suonata una volta se la nave era affondata.

2. La campana veniva suonata due volte se la nave in arrivo in porto, ERA STATA CONSIDERATA DISPERSA.

Questo serviva a far sapere la situazione a tutti i brokers nell’edificio.

I Lloyd's di Londra* hanno conservato la sua campana salvata - la Lutine Bell - che ora viene usata per scopi cerimoniali nella loro sede di Londra.

La campana ora ha delle crepe e non viene più suonata regolarmente, viene però suonata se muore un membro della famiglia reale o in seguito a grandi disastri come l’attacco alle Twin Towers o lo tsunami in Asia.

BREVE DIVAGAZIONE…

Durante la seconda guerra mondiale, il propagandista della radio nazista Lord Haw-Haw* asserì che la campana veniva suonata continuamente a causa delle perdite di spedizione alleate durante la Battaglia dell’Atlantico. Infatti, la campana fu suonata una volta, con un anello, durante la guerra, quando la BISMARCK fu affondata.

Nell'ottobre del 1799 fu impiegata nel trasporto di circa 1,2 milioni di sterline in lingotti e monete (equivalenti in valore a £ 108 milioni nel 2018), da Yarmouth a Cuxhaven per fornire alle banche di Amburgo i fondi per impedire il crollo del mercato azionario e, possibilmente, per pagare le truppe nell'Olanda Settentrionale. La sera del 9 ottobre 1799, durante una forte burrasca da Nord Ovest, il Comandante Lancelot Skynner, perse il governo della nave quando entrò nel vortice delle maree presenti nel Waddenzee, e naufragò su un banco di sabbia a Vlie, al largo dell'isola di Terschelling, nelle Isole della frisia Occidentale. In quel mare in tempesta morirono 240 membri dell'equipaggio. Era il 9 ottobre 1799. La maggior parte del carico non fu mai recuperata.

NOTE:

*Lloyd's di Londra

Lloyd's Assicurazioni è una corporazione inglese di assicurazioni nata verso la fine del XVII secolo e situata nel principale distretto finanziario della City. Inizialmente, armatori e uomini d'affari cominciarono a riunirsi nella caffetteria di Edward Lloyd a Londra, vicino al fiume Tamigi, al fine di assicurare le loro navi. Al giorno d'oggi è conosciuta come uno dei più importanti mercati assicurativi del mondo, e ci riferisce alla corporazione come "I Lloyd's.

I Lloyd's non sottoscrivono assicurazioni in proprio nome, che sono invece lasciate ai membri. La corporazione opera in modo efficace come un regolatore del mercato, stabilendo regole in base alle quali i membri possono operare e offrire servizi centralizzati agli altri operatori iscritti. Ci sono due categorie di persone e imprese che operano presso i Lloyd's. I primi sono soci o dei fornitori di capitale, gli underwriters , i secondi sono agenti, broker e altri professionisti che sostengono i soci, sottoscrivono i rischi, e rappresentano i clienti all'esterno.

*Haw-Haw

1945: William Joyce in ambulanza sotto scorta armata, prima di essere trasferito dal quartier generale della Seconda Armata britannica in un ospedale.

Lord Haw-Haw era il soprannome conferito a William Joyce d’origine irlandese, il quale trasmetteva giornalmente la propaganda nazista dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale. Le trasmissioni si aprivano con la frase: "Germania che chiama, Germania che chiama", pronunciata con accento aristocratico (posh).

Lo stesso soprannome fu applicato anche ad altre emittenti tedesche di propaganda in lingua inglese, ma è Joyce con il quale il nome è ora identificato in modo schiacciante. Ci sono varie teorie sulla sua origine.

Una fregata di tipo MARGICIENNE

il 10 ottobre Portolock, il comandante dello squadrone britannico di VLIELAND, riportò la perdita della fregata, scrivendo all’ammiragliato di Londra:

H.M.S. LUTINE in difficoltà nella tempesta

“Signore, è con estremo dolore che devo dichiararle il malinconico destino della HMS Lutine, che la nave ha corso durante il passaggio sulla riva esterna dell'Isola del Fly (un'anglicizzazione di "Vlie") nella notte tra il 9 ed il 10 durante una forte burrasca da NNW, e temo che l'equipaggio sia perito, con l'eccezione di un uomo, che è stato salvato su una parte del relitto. Quest'uomo, una volta salvato, era quasi esausto. Attualmente si sta riprendendo e riferisce che la Lutine lasciò Yarmouth Roads la mattina del 9 con a bordo una considerevole quantità di denaro.

Il vento che soffiava forte da NNW, e la marea sottovento, ha reso impossibile ogni tentativo di salvataggio con gli Schowts (schuits, navi da pesca locali) o altre barche locali.

Userò ogni sforzo per salvare ciò che posso dal naufragio, ma dalla situazione in cui si trova, temo che poco sarà recuperato”.

Tre ufficiali, incluso il capitano Skynner, furono sepolti nel cimitero di Vlieland, e circa duecento dello stesso equipaggio furono sepolti in una fossa comune vicino al faro di Brandaris a Terschelling. Nessun monumento commemorativo ricorda queste tombe.

Il capitano Lancelot Skynner proveniva da Easton on the Hill, vicino a Stamford, in Inghilterra, dove suo padre era stato rettore per molti anni. Nella ex canonica del paese esistono alcune targhe che la ricordano come Lutine House, mentre nella chiesa é commemorato il capitano Skynner.

Anche il recupero dell’oro ha una sua lunga odissea storica…. Ma appunto, é un’altra storia!

Carlo GATTI

Rapallo, 7 Novembre 2018

IL PORTO DI CLASSE - RAVENNA

IL PORTO DI CLASSE

RAVENNA

Ricostruzione dell’abitato di Classe (in primo piano), una delle principali città portuali dell’Adriatico e del territorio circostanze nel VI sec. Sullo sfondo la città di Ravenna.

Civitas Classis è il nome antico di CLASSE (Ravenna), un centro abitato nel comune di Ravenna. (2.000 abitanti c.ca).

Il suo toponimo deriva dal latino Classis, “FLOTTA MILITARE”. Dove oggi c'è il centro abitato, infatti, in epoca romana vi era un porto che ospitava una flotta permanente della Marina Militare dell’Impero Romano. In epoca bizantina il porto divenne la sede principale della flotta di Costantinopoli in Occidente.

Il porto di Classe. Mosaico della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. (inizio del VI secolo).

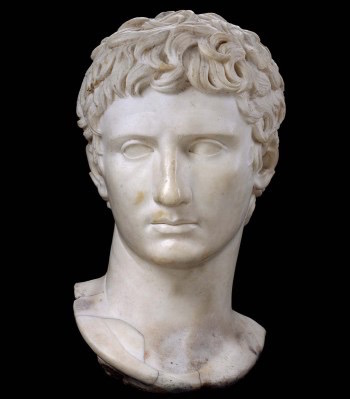

Cammeo – Tiberio Claudio

Tiberio Claudio celebrò nella sede della flotta ravennate le sue vittorie sui Britanni, venne eretto un arco trionfale (noto come Porta Aurea) prospiciente il bacino portuale. Dall’arco, tramite il suo principale asse stradale, si accede al foro della città, in cui probabilmente si colloca l’ara della gens Iulia, di cui si conservano alcune lastre decorative.

Il porto di Classe aveva una struttura simile a quello di Miseno, (Golfo di Napoli), dove aveva sede la flotta del Mediterraneo occidentale. Le lagune di Ravenna erano separate dal mare da una moltitudine di dune costiere dove i romani progettarono un canale per mettere in comunicazione il porto con il mare.

La Fossa Augusta, congiungeva Classe con Ravenna. Prolungata verso nord, la Fossa Augusta collegava Ravenna alla laguna veneta.

Un’ampia zona da Classe ad Aquileia divenne navigabile per circa 250 km. Praticamente in bonaccia di vento e di mare.

Classe era collegata a Ravenna anche da una strada, la Via Caesaris. Costruita nel I secolo a.C., iniziava a Ravenna da Porta Cesarea e, seguendo un tratto rettilineo, attraversava Classe e terminava il suo corso nella via Popilia. (vedi carte digitali)

Lungo la Fossa Augusta c’era l’arsenale che costruì navi fino all’epoca di Teodorico. Lo sviluppo delle banchine raggiungeva i 3 chilometri e poteva ospitare fino a 250 imbarcazioni.

Purtroppo, A causa del cedimento del terreno, l’area ravennate divenne progressivamente paludosa. All'inizio del IV secolo, tale fenomeno fu così evidente che le banchine, i cantieri e le strade di accesso al porto erano diventate inservibili. Considerate queste condizioni, l’imperatore Costantino decise di trasferire la base della flotta a Bisanzio.

LA FLOTTA ed il suo organico

Il numero degli effettivi si aggirava intorno ai 10.000 tra legionari e ausiliari.

Praefectus classis Ravennatis era il comandante in capo della flotta. Sub praefectus era il subordinato del praefectus, affiancato a sua volta da una serie di praepositi.

Navarchus princeps ricopriva il grado di contrammiraglio. Nel III secolo fu poi creato il Tribunus classis con le funzioni del Navarchus princeps, più tardi tribunus liburnarum.

Il Trierarchus era il comandante di una singola imbarcazione equipaggiata da rematori e da una centuria di marinai-soldati (manipulares / milites liburnarii).

(Classiari o Classici) costituivano il personale della flotta che riusultava diviso in due reparti distinti: gli addetti alla navigazione ed i marines, si chiamerebbero oggi.

Il servizio durava 26 anni (contro i 20 dei legionari ed i 25 degli auxilia). Dal III secolo la ferma fu aumentata fino a 28 anni. Al momento del congedo (Honesta missio) ai marinai erano date: una liquidazione, dei terreni e di solito anche la cittadinanza romana, provenendo essi dalla condizione di peregrini al momento dell'arruolamento. Il matrimonio, invece, era permesso loro solo al termine del servizio attivo permanente.

Si ricordano alcuni Praefecti classis Ravennatis:

· al tempo dell'Imperatore Nerone, era Publio Clodio Quirinale.

· al tempo della guerra civile degli anni 68-69, l'imperatore Vitellio affidò il comando delle flotte Ravennatis e Misenis a Sesto Lucillo Basso.

· sotto Vespasiano, il comando passò nelle mani del sostenitore dei Flavi, Cornelio Fusco. Con i marinai della flotta Ravennatis, nel 70 d.C. fu formata una nuova legione, la II Adiutrix.

· Tito Appalio Alfino Secondo, verso la seconda parte del II secolo;

· Tito Cornasidio Sabino, tra la fine del II e la prima parte del III secolo;

· al tempo di Settimio Severo e Caracalla: Gneo Marcio Rustio Rufino

Il sito archeologico corrisponde all'area portuale dell’antica città di Classe e comprende una serie di magazzini edificati lungo le banchine di un canale, prospicienti una strada lastricata in trachiti euganee.

La storia ci racconta che Ravenna, città di mare, era stata fondata dagli etruschi-umbri. Fu colonia romana nel II secolo a.C. e destinata, per decisione finale di Augusto, ad avere, nel suo immediato ambito geografico di mare, terre, canali e fiumi: IL PORTO MILITARE PER LA FLOTTA PRETORIA. Ravenna venne quindi scelta dall’imperatore in persona come sede della seconda flotta militare, la Classis Ravennatis alla quale venne assegnato il compito strategico di controllare il Mediterraneo orientale: l’Adriatico, lo Ionio, l’Egeo.

Ravenna deve pertanto a Roma e all’Impero Romano tutta la sua importanza raggiunta (con merito) nella storia navale. La sua fedele e stabile Alleanza con Roma fu cementata dall’unione delle due FLOTTE: la classis Ravennatis e la classis di Capo Miseno sotto un unico comando, di cui ci siamo già occupati nella stessa sezione storica di questo sito: Mare Nostrum Rapallo.

L’asse strategico (Ravenna - Roma - Capo Miseno - Napoli), disegnava il dominio di tutti mari italiani fornendo una connotazione precisa ed essenziale della strategia militare su cui si era basata per secoli la storia imperiale di Roma.

Abbiamo appena accennato all’importanza militare di Ravenna, ma per comprendere interamente l’eredità del suo patrimonio, dobbiamo anche citare e aggiungere la sua immensa VICENDA ARTISTICA E CULTURALE che Roma delegò a questa città sentendosi ad essa unita da profonde connessioni storiche e relazioni geopolitiche.

L’imperatore Claudio (grande esperto di portualità) costruì la porta Aurea (arco di trionfo), ripianificò il porto, i canali e la flotta. Nel 42 d.C. Vespasiano (eletto con la flotta di Ravenna) promosse al ruolo di prefetto, simultaneamente di Ravenna e Miseno, Lucilio Basso per la conclusione della guerra giudaica trasferendolo da Roma a Miseno ed infine a Gerusalemme (70 d.C.)

L’imperatore Traiano, negli anni 110-113, costruì l’acquedotto ravennate per la flotta, le truppe classiarie e per la città servendosi ripetutamente della città e del porto di Ravenna per le spedizioni in Dacia, tuttora immortalate sulla Colonna Traiana di Roma.

A questo punto della storia Ravenna, pur restando una realtà di Roma e dell’Impero, assunse una connotazione di collegamento con l’Oriente: un blasone che prolungherà la durata dell’Impero Romano.

Di questa Ravenna “romana” rimangono otto monumenti dichiarati dall’UNESCO-patrimonio-dell’umanità:

Il mausoleo di Galla Placidia – Le basiliche di San Vitale – di S.Apollinare Nuovo e S.Apollinare in Classe - Il Battistero Ortodosso - Il Battistero degli Ariani - La Cappella arcivescovile, cioè i sette edifici di culto cattolico e ariano in cui vi sono pareti in mosaico, oltre al mausoleo di Teodorico in pietra d’Istria. Questo patrimonio ha una eccezionale unità di tempo e di luogo. (vedi sotto: Album fotografico)

La navigazione, i porti, le navi e gli equipaggi costituiscono il patrimonio culturale da cui nasce la Storia di Ravenna.

Le sue colonne, capitelli, sarcofagi, lastre e transenne provengono dalle cave del Proconneso (mar di Marmara), dalle officine di Costantinopoli e da altri siti del medio-Oriente.

Secondo lo studioso Viktor Lazarev: “Ravenna trasse profitto dall’attività edilizia e dalla munificenza di Onorio, di Galla Placidia, di Valentiniano III, di Odoacre, di Teodorico e di Giustiniano. Si é conservato così un complesso, unico nel suo genere, di monumenti del V, del VI e del VII secolo, di cui non esiste l’eguale in alcun’altra città”.

Ricostruzione digitali di Ravenna Antica

Ricostruzioni 3D Ravenna Antica dal I al VI secolo

Caio Giulio Cesare Ottaviano, Augusto per volere del Senato di Roma dal 27 a.C., è considerato il primo imperatore romano, colui che segnò la storia di Roma concludendo la fase delle guerre civili e favorendo il passaggio dell'Urbe dall'era repubblicana a quella imperiale.

Ravenna da Augusto a Giustiniano: Ricostruzioni digitali per comprendere la città.

Prendiamo a prestito, a scopo divulgativo e per una maggiore comprensione storica ed architettonica di Ravenna-Classe, un corposo lavoro elaborato per la ” fondazione RavennAntica” e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna: la storia delle modificazioni urbane e territoriali delle città di Ravenna e Classe dal I al VI secolo d.C. raccontate attraverso delle vedute aree di un'area di oltre 60 kmq. Il materiale è visibile presso il museo TAMO a Ravenna.

Ricostruzioni 3D Ravenna Antica dal I al VI secolo

L’età di Augusto e Claudio (I – II secolo d.C.)

Ravenna viene scelta da Ottaviano Augusto come sede della seconda flotta militare, la Classis Ravennatis. Alla flotta ravennate viene assegnato il compito di sorvegliare il Mediterraneo orientale: l’Adriatico, lo Ionio, l’Egeo.

Città federata legata a Roma da un trattato di alleanza per motivi logistico e politico, si trova a ridosso della linea di costa ed è inserita nel sistema delle lagune del delta padano. Questo la collega attraverso il Po ai principali centri della pianura padana, sino a Torino, e attraverso le lagune adriatiche sino ad Aquileia.

Per collegare il Po al bacino portuale viene strutturata la Fossa Augusta di cui parla Plinio il Vecchio, che fu prefetto della flotta di Miseno. La presenza di diecimila militari accrebbe il potenziale del territorio agricolo circostante, soprattutto le aree centuriate a sud e ovest della città, sviluppando una intensa e florida economia agraria.

Per desiderio dell’imperatore Tiberio Claudio, viene eretto un arco trionfale, meglio noto come Porta Aurea rivolto verso il bacino portuale.

La città di Ravenna, nel corso del II secolo conosce un momento di frenetica attività militare, a causa della guerra che Traiano si trova a combattere sul confine orientale dell’impero, finalizzata a contenere le spinte delle popolazioni della Pannonia e della Dacia.

Numerosi classiari, della flotta pretoria ravennate, come testimoniano i loro documenti funerari, provengono da quelle zone e hanno grande conoscenza della navigazione fluviale. Molti vengono dislocati nei territori di guerra e si rende necessario anche un distaccamento stabile di Ravennati sul mar Nero.

La costruzione dell’acquedotto, lungo il corso del Bidente-Ronco, porta finalmente l’acqua potabile a Ravenna.

Ravenna viene scelta da Ottaviano Augusto come sede della seconda flotta militare, la Classis Ravennatis. Alla flotta ravennate viene assegnato il compito di sorvegliare il Mediterraneo orientale: l’Adriatico, lo Ionio, l’Egeo.

Rispetto all’antico oppido di origine repubblicana la città si estende maggiormente verso oriente, al di là del Padenna, sistemato da Augusto per la navigazione interna della flotta, e verso settentrione, oltre il Flumisellum. L’incremento del sobborgo di Cesarea, che collega Ravenna a Classe, è fortemente legato alla presenza e alle attività degli impianti portuali.

La lunga epoca del ristagno

(III – IV secolo d.C.)

Il III secolo è considerato un periodo critico dal punto di vista politico ed economico. Questi fattori causano una prolungata anarchia militare, legata a devastanti invasioni di popolazioni barbariche, che si verificano soprattutto nella seconda metà del secolo.

Il governo della Tetrarchia, durante la riorganizzazione dell’impero voluta da Diocleziano, Ravenna riesce a rimanere attiva grazie al suo porto e tramite la navigazione endolagunare garantisce il collegamento commerciale con Aquileia e le regioni settentrionali, come indica l’editto sui prezzi.

La flotta è ancora al servizio imperiale anche se, una parte viene trasferita a Costantinopoli, la “nuova Roma” fondata da Costantino I nel 330.

A Ravenna, sono documentati incendi, abbattimenti e distruzioni di edifici privati urbani: un incendio devasta la domus su cui venne poi eretto il palazzo imperiale già nella seconda metà del II secolo; mentre risale all’inizio del IV secolo l’abbandono della domus d’età augustea addossata alle mura repubblicane.

L’acquedotto e le fogne sono fra i primi servizi a cadere in disuso, con forte degrado della vita urbana; anche le acque dei canali interni alla città risentono della perdita di costante controllo delle attività idriche.

Ravenna, divenuta capitale, si dovrà aspettare la fine del IV secolo perché abbia un nuovo aureo sviluppo.

Capitale dell’impero d’occidente

(V secolo d.C.)

Nel 402 d.C. Ravenna diviene capitale dell’impero romano d’occidente. Il trasferimento della corte genera investimenti e crescita, mentre tutte le altre città italiane incominciano la loro lenta, o repentina decadenza. Dal nuovo status di capitale la città riceve nuovo impulso e destina le sue energie nel definire un nuovo impianto urbanistico fondato su una grande attività edilizia pubblica, investendo sulle strutture e sulle attività portuali.

Gran parte delle attività funzionali e di governo convergono lungo l’asse costituito dalla Platea Maior, ossia il tratto urbano della via Popilia, e il corso del Padenna – Fossa Augusta, che, per il progressivo interramento dei bacini interni, avvenuto per cause naturali e per la mancata manutenzione, viene ripensata l’articolazione della città. Le strutture portuali sono gli arti di questo sistema. Il porto di nord est è la porta verso l’insicuro settentrione, mentre il porto di Classe, detiene il ruolo di scalo più importante nei rapporti con l’Oriente. Ravenna viene chiusa entro le mura. Classe assume una sua autonoma identità urbana e commerciale, anch’essa cinta dalle mura, mentre il sobborgo di Cesarea, da sempre legato al rapporto funzionale tra la città e Classe, si struttura con una propria identità funzionale e residenziale. Ravenna viene eletta capitale dell’impero romano d’occidente come roccaforte difensiva.

L’impronta di Teodorico (VI secolo d.C.)

Nel VI secolo Ravenna è capitale del regno dei Goti con Teodorico e successivamente centro dell’amministrazione bizantina in Italia. (dal 540 fino al 751) La città è ancora preziosa, per varie ragioni la sua posizione rimane strategica; i benefici apportati dalle infrastrutture realizzate nel secolo precedente sono ancora validi; è ancora attiva una tradizione militare navale di lungo corso e l’impianto della città, pensato per ruoli di grande importanza nel secolo precedente, viene consolidato con nuovo fervore costruttivo. In definitiva rimane sotto la dipendenza politica di Costantinopoli, Teodorico inquadra la propria opera edilizia nella tradizione politica romana del Principe, attraverso l’attività di restauro e di recupero. È in quest’ottica che si procede, per esempio, al restauro dell’acquedotto realizzato al tempo dell’imperatore Traiano, e di altri monumenti ed edifici romani, come la basilica di Ercole.

Se per Sidonio Apollinare nel V secolo Ravenna è una città duplice, nel VI secolo Giordane (Getica, 151) la descrive come una città tripartita, ossia composta da Ravenna, dal sobborgo di Cesarea e da Classe. Gli edifici di culto al servizio della comunità locale aumentano in un prodigio costruttivo che ne attesta la vitalità. In particolare l’evoluzione in senso urbano di Classe è compiuta, tanto da essere appellata Civitas Classis nel celeberrimo mosaico in Sant’Apollinare Nuovo.

Queste immagini digitali ci danno la possibilità di capire l’espansione di RAVENNA, di origine repubblicana, oltre le mura con domus private sempre più ricche; vennero effettuati interventi architettonici e innalzati edifici pubblici, in linea col sistema di propaganda della politica augustea. Per specifico desiderio dell’imperatore Tiberio Claudio, desideroso di celebrare nella sede della flotta ravennate le sue vittorie sui Britanni, fu eretto un arco trionfale (noto come Porta Aurea) prospiciente il bacino portuale. Dall’arco, tramite il suo principale asse stradale, si accede al foro della città, in cui probabilmente si colloca l’ara della gens Iulia, di cui si conservano alcune lastre decorative.

Anche le abitudini funerarie della popolazione si adeguarono al volere imperiale: la cremazione dei corpi sostituì quasi del tutto il rito dell’inumazione; nelle estese necropoli poste sulle dune marine, fuori dal contesto urbano, vennero innalzati importanti monumenti sepolcrali vicino a sepolture più modeste, di cui rimane il segno nelle numerose stele commemorative.

L'area portuale

Il porto di Classe era simile per conformazione a quello di Miseno, (Golfo di Napoli), dove aveva sede la flotta per il Mediterraneo occidentale, ma nel suo complesso non era del tutto naturale. Le lagune, interne rispetto alla costa, erano separate dal mare da un sistema di dune costiere. Per mettere in comunicazione il porto con il mare, i romani scavarono un canale tra le dune. Un secondo canale, la Fossa Augusta, congiungeva Classe con Ravenna. Prolungata verso nord, la Fossa Augusta collegava Ravenna alla laguna veneta.

Divenne così possibile navigare ininterrottamente da Classe ad Aquileia (circa 250 km) in acque calme e a regime costante.

Classe era collegata a Ravenna anche da una strada, la Via Caesaris. Costruita nel I secolo a.C., iniziava a Ravenna da Porta Cesarea e, seguendo un tratto rettilineo, attraversava Classe e terminava il suo corso nella via Popilia.

In città, lungo la Fossa Augusta, si trovava la fabbrica delle navi: l’arsenale. Esso fu attivo fino al tempo del re goto Teodorico. Attorno ai bacini si potevano vedere depositi a perdita d'occhio; lo sviluppo delle banchine raggiungeva i 3 chilometri e poteva ospitare fino a 250 imbarcazioni. La base militare ebbe poi alcuni distaccamenti nei principali porti del Mediterraneo, come ad esempio nel Mar Egeo, a il Pireo-Atene, o nel mare Adriatico ad Aquileia.

A causa dell’abbassamento del terreno, il territorio ravennate, divenne progressivamente paludoso. All'inizio del IV secolo, tale fenomeno fu così evidente che le banchine, i cantieri e le strade di accesso al porto erano diventate inservibili. Considerate queste condizioni, l’imperatore Costantino decise di trasferire la base della flotta a Bisanzio.

Il corpo Militare

Anche per la flotta ravennate il numero degli effettivi si aggirava intorno ai 10.000 tra legionari e ausiliari.

Il comandante della flotta era il Praefectus classis Ravennatis ovvero il comandante dell'intero bacino dell’Adfrioatico, appartenente all’Ordine Equestre. A sua volta il diretto subordinato del praefectus era un sub praefectus, a sua volta affiancato da una serie di praepositi, ufficiali posti a capo di ogni pattuglia per singola località.

Altri ufficiali erano poi il Navarchus princeps, che corrisponderebbe al grado di contrammiraglio di oggi. Nel III secolo fu poi creato il Tribunus classis con le funzioni del Navarchus princeps, più tardi tribunus liburnarum.

La singola imbarcazione era poi comandata da un trierarchus (ufficiale), dai rematori e da una centuria di marinai-combattenti (manipulares / milites liburnarii). Il personale della flotta (Classiari o Classici) era perciò diviso in due gruppi: gli addetti alla navigazione ed i soldati. Il servizio durava 26 anni (contro i 20 dei legionari ed i 25 degli auxilia). Dal III secolo la ferma fu aumentata fino a 28 anni. Al momento del congedo (Honesta misssio) ai marinai erano date: una liquidazione, dei terreni e di solito anche la cittadinanza romana, provenendo essi dalla condizione di peregrini al momento dell'arruolamento. Il matrimonio, invece, era permesso loro solo al termine del servizio attivo permanente.

Si ricordano alcuni Praefecti classis Ravennatis:

· al tempo dell'Imperatore Nerone, era Publio Clodio Quirinale.

· al tempo della guerra civile degli anni 68-69, l'imperatore Vitellio affidò il comando delle flotte Ravennatis e Misenis a Sesto Lucillo Basso.

· sotto Vespasiano, il comando passò nelle mani del sostenitore dei Flavi, Cornelio Fusco. Con i marinai della flotta Ravennatis, nel 70 d.C. fu formata una nuova legione, la II Adiutrix.

· Tito Appalio Alfino Secondo, verso la seconda parte del II secolo;

· Tito Cornasidio Sabino, tra la fine del II e la prima parte del III secolo;

· al tempo di Settimio Severo e Caracalla: Gneo Marcio Rustio Rufino

Il porto di Classe, come abbiamo visto, poteva ospitare in rada e lungo le banchine portuali fino a 250 navi da guerra. Lungo il canale artificiale e attorno ai bacini si scorgevano arsenali e depositi per molti chilometri. Il numero di militari che vivevano stabilmente a Classe era di circa 10.000. Il loro sostentamento era garantito da una azienda agricola di grandi dimensioni.

Il paese di Classe si estese attorno alle caserme dei soldati di marina (i classari), ai depositi di armi e alle officine navali.

Nel II secolo, il centro abitato divenne cittadina.

Nel III-IV secolo comparve una prima difesa, una specie di cinta muraria a forma di semicerchio attorno all'abitato.

Nel IV secolo, agli inizi, s’aggravò il fenomeno della subsidenza ed il territorio iniziò ad abbassarsi trasformandosi in palude.

In poco tempo sparirono i moli, i cantieri e le strade di accesso alle varie attività portuali che avevano dato per più di tre secoli assistenza a migliaia di navi dell’Impero Romano.

Nel 330 l'imperatore Costantino I decise di trasferire la base della flotta nella nuova capitale dell'impero, Costantinopoli.

ALBUM FOTOGRAFICO

Degli otto monumenti di RAVENNA dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità

· Basilica di San Vitale

· Basilica di Sant'Apollinare Nuovo

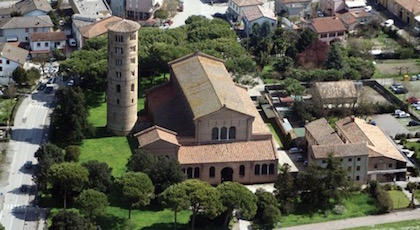

· Basilica Sant'Apollinare in Classe

· Battistero degli Ariani

· Battistero Neoniano

· Cappella Arcivescovile

· Mausoleo di Galla Placidia

· Mausoleo di Teodorico

Sono otto i monumenti iscritti nella World Heritage List, la Lista del Patrimonio Mondiale, che rendono la città di Ravenna un vero e proprio scrigno di tesori da scoprire.

Per l'inestimabile valore delle testimonianze storiche e artistiche, Ravenna, città del mosaico, è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dall'UNESCO con queste motivazioni: "l'insieme dei monumenti religiosi paleocristiani di Ravenna è di importanza straordinaria in ragione della suprema maestria artistica dell'arte del mosaico. Essi sono inoltre la prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante della storia della cultura europea".

*

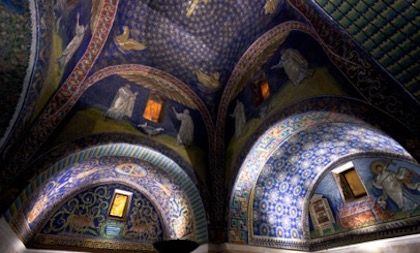

La Basilica di San Vitale - Interni

^ BASILICA DI SAN VITALE ^

**

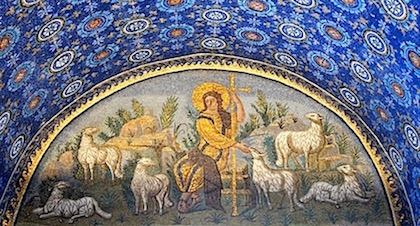

Il cielo stellato di Galla Placidia

Mosaici del Mausoleo di Galla Placidia

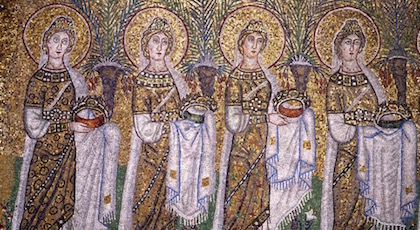

Sant’Apollinare Nuovo - Corteo delle Vergini

^ MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA ^

***

^ BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO ^

****

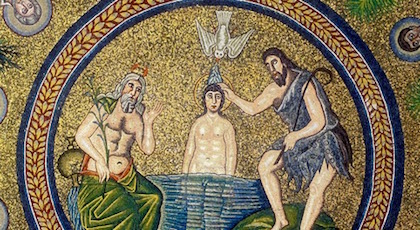

Battistero Neoniano - Cupola, particolare del Battesimo

^ BATTISTERO NEONIANO ^

*****

Cappella Arcivescovile - Cristo Guerriero

^ CAPPELLA ARCIVESCOVILE ^

******

Battistero degli Ariani - Particolare – Battesimo di Cristo

^ BATTISTERO DEGLI ARIANI ^

*******

Mausoleo di Teodorico - Interno particolare della vasca

^ MAUSOLEO DI TEODORICO ^

********

Basilica di Sant’Apollinare in Classe - La croce centrale dell’abside

^ BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE ^

LA TOMBA DI DANTE

Questo Mausoleo non fa parte del patriomonio dell'umanità dell'UNESCO perché si trova al di sopra di questa pur valente istituzione ...

Ravenna è famosa anche per essere una città dantesca, e più precisamente la città che ospitò il Sommo Poeta negli ultimi anni della sua vita, celebrandone il funerale presso la chiesa di San Francesco nel 1321. Uno dei monumenti più visitati a Ravenna è infatti la Tomba di Dante, posta proprio vicino alla chiesa ed piazza San Francesco.

CARLO GATTI

Rapallo, 21 Settembre 2018

UNA PICCOLA GRANDE STORIA DI MARE

UNA PICCOLA GRANDE STORIA DI MARE

Dalla rubrica settimanale PARLO CIAEO creata e condotta da Andrea Acquarone, é emersa dalla polvere depositata dalla storia la lettera di Rinaldo ed una bella quanto realistica ricerca dello scrittore Roberto Polleri.

L’importanza e la bellezza di questa storia consiste nella rappresentazione drammatica della vita quotidiana di un veliero vista e raccontata dal marinaio Rinaldo che vive l’approssimarsi del naufragio che non avviene per puro miracolo…

Ringrazio l’amico Andrea Acquarone per la freschezza del suo racconto in lingua genovese e per avermi fatto conoscere Roberto Polleri: una buona penna marinara! Ringrazio infine L’Agenzia Bozzo di Camogli da cui abbiamo preso l’unica fotografia esistente del brigantino a palo Mac Diarmid.

Carlo Gatti

PARLO CIAEO 03 giugno 2018

L’urtimo viagio da Mac Diarmid. Finiva coscì l’epoca di bregantin

di Andrea Acquarone

In zeneise se ciammavan ascì co’unna poula ingleise, scippe, comme à dî: o barco pe eccelensa. E de fæti i bregantin, avanti do vapô, an fæto a fortuña da nòstra marineria; za verso a fin do secolo l’atro, però, ean in sciâ via do declin, coscì che quande o Roberto Polleri o m’à contou l’avventua da Mac Diarmid, visciua da-o Rinaldo Pistarino (nònno de seu moggê) do 1924, ghe son arrestou doe vòtte. A no l’ea solo unna stöia de mâ de quelle epiche, ma a l’ea ascì feua da-o tempo.

A Mac Diarmid o l’ea un bregantin scosseise con scaffo in äsâ do 1884, che passando de man in man o l’arriva dòppo a primma guæra a-a famiggia Dufour. I 23 de luggio do 1924 a parte donca da Zena pe Montevideo carrega de sâ, e i 14 d’agosto, comme previsto, son à largo do Senegal. Ma da lì in avanti, primma ghe picca addòsso un monson ch’o dua un meise, dapeu pe un atro meise no se mescian pe farta de vento, tant’è che i 30 de settembre se treuvan ancon à l’ertessa da Guinea, quande i mouxi de unna borrasca scciancan doî di erboi. Con tutto, riescian à anâ avanti, e i 8 de ottobre son à 100 miggia da-o Brasile, ma ecco che unn’atra boriaña a î piggia, e unn’atra ancon i 23 de ottobre. Un tòcco de coverta a sata e i òmmi veddan a fin: à bòrdo manca tutto, sorviatutto a speransa. Però strenzan i denti, fan di tappolli pe riparâ i danni, mangian i bagoin pe no moî de famme, scinché o no l’arriva un bon vento fresco che o î pòrta à sarvamento à Montevideo i 4 de novembre. Tutti pensavan che a Mac Diarmid a fïse naufragâ, aivan za fæto dî de messe…

O Rinaldo Pistarino o l’aiva dixineuv’anni quande o l’à visciuo sta traversâ. Tanto pe capî o personaggio, quattr’anni avanti o l’ea scappou de cà pe imbarcâse, e o l’ea za in sciô meu quande un amigo de famiggia ô conosce e o ô ripòrta in derê. A stöia da Mac Diarmid â conoscemmo graçie à lê, ch’o l’à contâ pe lettia à sò fræ (unna lettia tanto bella ch’a dovieiva stâ a-o MUMA). Dòppo avei descrito i seu “cento giorni tra acqua e cielo” o finisce coscì: “mai paura buon marinaio”.

Lescico

Apreuvo: seguenti

Arrestou: (ghe son): sono rimasto sorpreso

Äsâ: acciaio

Bagoin: scarafaggi

Erboi: alberi

Farta: mancanza

Guæi: molto

Mescian: muovono

Mouxi: marosi

Picca: picchia

Sâ: sale

Scciancan: schiantano

UNA PICCOLA, GRANDE STORIA DI MARE

SULL'OCEANO A BORDO DELLA

MAC DIARMID

di Roberto Polleri