NAVI LAPIDARIE

NAVI LAPIDARIE

E "NAVIGAR" ...

M'E' DOLCE IN QUESTO MAR

Fra i grossi “pesi” trasportati dalle navi mercantile ONERARIE che arrivavano e partivano da Ostia, dal Porto di Claudio e poi da quello di Traiano, vi erano i sarcofagi: in alcuni di essi vi erano scolpiti i volti delle persone defunte infatti, furono i romani ad inventare il ritratto. Ma i carichi più pericolosi da trasportare via mare erano le colonne destinate ai Templi sacri delle grandi e ricche città del Mediterraneo romano.

Le navi lapidarie, mediamente lunghe dai 25 ai 40 metri e capaci di un carico utile fra le cento e le trecento tonnellate, erano imbarcazioni appositamente rinforzate per reggere ai pesi immani a cui erano sottoposte.

Ricordiamo che per trasportare l’obelisco egiziano del Vaticano, Come racconta Plinio, Caligola fece costruire nel 37 d.C. una nave gigantesca per l’epoca.

Ivi infatti fu affondata dall’imperatore Claudio e sopra vi fu edificata una triplice torre (il celebre Faro di Ostia Antica) costruita con pietra di Pozzuoli...”.

Era lunga 128 mt. e per tenere bloccato il monolito ci vollero 4 macigni di granito a bordo e una zavorra di 2.800.000 libbre di lenticchia egiziana, che comunque andò a ruba una volta che la nave giunse ad Ostia. Con la sua lunghezza si ricoprì quasi tutto lo spazio del molo sinistro del porto Ostiense. Quella nave lapidaria fu usata solo per quel viaggio e poi fu affondata come base per il celebre Faro di Ostia, la cui posizione topografica é stata finalmente individuata in questi ultimi anni con sistemi di fotogrammetria satellitare.

I numerosi relitti identificati di navi lapidariae hanno permesso di ricostruire anche i criteri di carico, orientati per ragioni di sicurezza ad assicurare il massimo riempimento delle stive. Questa esigenza, dovuta al pericolo di spostamenti del carico in mare, comportava la scelta di effettuare carichi non omogenei (ad esempio solo fusti di colonne), ma diversificati, con blocchi di varia forma che consentissero di occupare per intero il volume delle imbarcazioni.

VENEZIA. Questa stupenda immagine subacquea racconta la ricostruzione delle navi romane grazie alle fotografie in 3D di carichi di marmi naufragati sui fondali del Mediterraneo.

“Le rotte del marmo”

I ricercatori di Ca’ Foscari e IUAV hanno esplorato l’enorme carico lapideo, uno dei più grandi in assoluto del Mediterraneo antico, lasciato in fondo al mare da una nave nei pressi dell’Isola delle Correnti-(Sicilia).

Sotto indagine archeologica, 290 tonnellate di marmo (stando alle stime), proveniente dall'isola di Marmara, antica Proconneso, in Turchia. Le informazioni tratte da questa spedizione si aggiungeranno a quelle già raccolte a Punta Scifo, Calabria, e nel 2014 a Marzamemi e Capo Granitola, in Sicilia. In tutti questi casi si tratta di relitti di navi romane datati preliminarmente al 3° secolo d.C., con carichi di marmi orientali.

Il legno delle navi è andato quasi completamente perduto. Il loro carico, invece, è rimasto sui fondali a ricordare i naufragi. I ricercatori, guidati da Carlo Beltrame, docente di archeologia marittima del dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari Venezia, stanno applicando dei metodi innovativi per ricomporre la disposizione del carico e da questa ricostruire la nave. La prima ricostruzione preliminare in 3D è stata realizzata per il relitto di Marzamemi, mentre per gli altri siti lo studio è in corso.

In aiuto ai ricercatori arriva la fotogrammetria, tecnologia già usata in architettura e nel rilevamento topografico. Il progetto “Le rotte del marmo”, invece, porta la fotogrammetria sperimentale in fondo al Mediterraneo, avvalendosi della consulenza di Francesco Guerra, responsabile del laboratorio di fotogrammetria dell'Università IUAV di Venezia.

I blocchi di pietra diventano immagini tridimensionali mentre i campioni di marmo vengono studiati dal gruppo di Lorenzo Lazzarini, direttore del Laboratorio per l'Analisi dei Materiali Antichi dello IUAV. L'originalità di questa applicazione è stata di recente premiata come miglior paper al ISPRS/CIPA workshop "Underwater 3D recording & modeling" di Sorrento.

Rilievo del carico della navis lapidaria e ipotesi su forma dello scafo e posizione di arenamento (adattamento da immagine Archeogate).Il carico è composto da cinquantanove blocchi disposti su otto file, per un volume totale di cinquantacinque metri cubi: tra i monoliti appena intagliati di forma parallelepipeda o trapezioidale vi sono anche tre podii destinati a sorreggere statue onorarie, forse evergeti;

Evergetismo è un termine coniato dallo storico francese André Boulanger (1923) e deriva dall'espressione greca εὐεργετέω ("io compio buone azioni"); indica la pratica, diffusa nel mondo classico, di elargire benevolmente doni alla collettività apparentemente in modo disinteressato.

probabilmente vi sono anche dei capitelli, quelli tempo addietro recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Mazara ed ora esposti nell'acropoli di Selinunte forse in ragione di una semplicistica sovrapposizione dell'ipotesi sulla destinazione al dato della vicinanza geografica con l'antica colonia magno-greca.

Panoramica sui blocchi della navis lapidaria (foto Archeogate).

L'equipaggio è composto da una decina di uomini. "Li possiamo immaginare in affanno mentre manovrano le vele e i remi-timone per riguadagnare il largo: un vortice, in zona Puzziteddu, deve aver fatto perdere al comandante il governo della nave, che adesso i flutti di libeccio spingono verso la spiaggia del faro. E' alla deriva: prosegue la sua corsa mentre il fondale si fa sempre più basso. D'un tratto si fa troppo basso per il pescaggio dello scafo: l'attrito di una secca sabbiosa ne arresta il convulso tragitto. Gli uomini, scaraventati in mare, riescono a trarsi in salvo perchè l'acqua è alta poco meno di un metro. Il comandante impreca. Gli altri, ammutoliti, osservano dalla spiaggia i frangenti, lo schiaffo del mare. La nave e il suo carico sono oramai perduti...”

Monolite in marmo proconnesio (foto Archeogate).

Il marmo proconnesio (marmor proconnesium in latino) è una varietà di marmo bianco tra le più utilizzate nell’Impero romano.

La varietà presenta un colore bianco, con sfumatura cerulee, uniforme o con venature grigio-bluastre ed ha cristalli grandi.

Le cave si trovavano nell'isola del Proconneso (nome antico in greco Prokonnesos, nel mar di Marmara, dal greco marmaros, "marmo") e dipendevano amministrativamente dalla città antica di Cizico, sulla vicina costa anatolica.

Le prime esportazioni del marmo dalle cave dell'isola, utilizzate localmente già in epoca greca, risalgono alla seconda metà del I Secolo d.C.: tra i più antichi esempi di esportazione sono gli elementi architettonici del restauro del tempio di Venere a Pompei, dopo il terremoto del 62.

Le cave erano di proprietà imperiale e le più importanti si trovavano presso le località di Monastyr, Kavala, e Saraylar. Producevano in serie elementi architettonici, vasche e sculture decorative, e sarcofagi. Nelle cave stesse i manufatti venivano sbozzati secondo le indicazioni dei committenti, per essere poi completati al loro arrivo. Dal IV secolo si svolsero sul posto tutte le fasi della lavorazione e i manufatti erano esportati ad uno stadio di lavorazione quasi completo.

Podio in marmo proconnesio (foto Archeogate).

Il carico di marmo è noto all'accademia degli archeologi dal 1977 ma è difficile pensare che sia sempre stato ignorato dal giorno del naufragio. 1500-1600 anni fa, il sito di arenamento si trovava, verosimilmente, in corrispondenza dell'allora linea di costa. Certo, lo scafo ligneo non deve aver resistito a lungo all'instancabile azione dei flutti, ma il suo pesante carico, di compattissimo marmo, è probabilmente rimasto lì, in quel limbo terri-marino in cui gli oggetti vengono di continuo coperti e scoperti dalle maree. E forse, con quel "Granitolis", l'umanista G. G. Adria, senza andare troppo per il sottile sulle tipologie di marmo, si riferiva al carico (che oggi, grazie ad analisi petrografiche, sappiamo non essere di granito) della navis lapidaria. Oppure - cosa che ci si può attendere da un umanista - il toponimo Capo Granitola ("Caput Granitolis", con "Granitolis" nella sua accezione mineraria in senso lato, ad indicare più che altro le rocce tufacee dell'era quaternaria) è la traduzione di quella locuzione araba "Ras-el-Belat" (capo roccioso) il cui cruento ricordo doveva suonare ancora fastidioso.

Il relitto di Kartibubbo (Sicilia Sud Occidentale) è una specie di mausoleo sottomarino in cui ogni monolite commemora un naufragio, uno scafo ingoiato, “digerito dal grande intestino acquatico e mai restituito”. Un tratto di mare navifago, capace di usare le sue indomabili correnti e i suoi bassi fondali come trappole mortali per i legni in transito. Già in epoca greca, intorno al V secolo a. C., una nave carica di zolfo sarebbe naufragata tra Kartibubbo ed il Puzziteddu; alcune parti della sua chiglia con chiodi di rame ed il carico di anfore frantumate sarebbero state individuate dal professor Gianfranco Purpura. In epoca romana, oltre alla navis lapidaria, qui conclusero il loro tragitto almeno due navi: una probabilmente durante la battaglia delle Egadi (249 a.C.), e l’altra, in età imperiale, nel II-III secolo d.C.- Storie tragiche raccontano i cocci d’anfora ed i pezzi di piombo (coi quali si equilibravano gli scafi ovvero le ancore) che di tanto in tanto il cestello di qualche raccoglitore di ricci riporta in superficie.

Anche in Liguria, nel Golfo di La Spezia, abbiamo la nostra nave lapidaria

Un riferimento importante alla romanità del Promontorio del Caprione ci è stato fornito dal ritrovamento della nave romana affondata alla Caletta, il seno di mare posto fra le punte di Maralunga e Maramozza, (al centro della mappa) detta nel Medioevo Cala Solitana. La nave trasportava tre grandi pezzi di colonne di marmo lunense (rocchi), di cui uno già recuperato ed abbandonato presso il Museo di Luni (vedi foto). Il naufragio sembra occasionale, ma analizzando bene la scogliera esterna del promontorio di Maralunga si scopre uno strano intaglio, assai grande, di decine di metri, molto antico perché dello stesso colore della scogliera, perfettamente piano, che induce a pensare ad un piano di appoggio di grandi pesi. Diviene quindi logico pensare che si sia tentato, in epoca romana, di costruire qualche tempio, dedicato forse alla Venere Ericina, nella splendida natura del promontorio di Maralunga. La nave, lì ormeggiata per il trasbordo dei grandi pesi, sarebbe stata colta da un fortunale e sarebbe finita contro la scogliera.

Ciò che in ogni modo è strano, è che la colonna, offerta dalla Sovrintendenza al Comune di Lerici, sia stata rifiutata dal Sindaco pro-tempore che tenne nascosto il fatto. Forse perché era troppo oneroso fare il relativo basamento, che ovviamente avrebbe dovuto sopportare il peso di tutti e tre i rocchi? Secondo altri si sarebbe dovuto creare un parco archeologico sottomarino, ma nulla è stato fatto di tutto ciò. Secondo altri le colonne non verrebbero mai tirate su, per non far emergere il fatto increscioso dei cercatori di datteri che le avrebbero in parte rovinate. In ogni modo si tratta di una devalorizzazione ignobile, rispetto alla ipotesi di vedere svettare al tramonto del Sole una alta colonna romana, testimone della nostra storia!

La Caletta. Scavo e recupero di relitto di Navis Lapidaria

Documentazione fotografica del recupero

Breve ricostruzione storica

In seguito a segnalazione vennero effettuati nella zona di Lerici - Baia della Caletta, diversi sopralluoghi che hanno permesso di individuare tre corpi lapidei approssimativamente cilindrici, parzialmente ricoperti dal fondale sabbioso ad una profondità di circa 8-9 m.

Tali ricerche, realizzate nel luglio 1990 con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Subacquei di Genova e del circolo “Duilio Marcante”, permisero di riconoscere e documentare i tre massicci elementi, misure in centimetri:

n. 1: 210/198 x 380;

n. 2: 195/190 x 495;

n. 3: 185/178 x 260),

ricoperti dalla sabbia per circa un terzo del loro diametro. La loro sovrapposizione grafica permise poi di capire che si trattava di tre rocchi relativi ad un’unica colonna, dal fusto alto oltre 11 m. Le analisi nel contempo effettuate su alcune porzioni prelevate dal manufatto

lapideo, consentirono di stabilire che si trattava di marmo proveniente dalle Alpi Apuane, cioè dalle cave dell’antica Luni.

Negli anni successivi 1990, '91, '92, '93 e '97 sono state effettuate numerose campagne di scavo che hanno permesso anche il recupero di uno dei tre rocchi di colonna, l’elemento n. 2.

Un saggio effettuato nello spazio compreso fra i rocchi n. 2 e n. 1 restituì, ad una profondità corrispondente al piano d’appoggio di questi ultimi, numerosi resti metallici, fra cui chiodi, lunghi fino a 20-23 cm, abbondanti frammenti di lamina plumbea e piccoli chiodini di rame, destinati al fissaggio della lamina. I frammenti ceramici erano tutti relativi ad anforacei, tra i quali prevalevano quelli relativi ad anfore del tipo Dressel 2-4.

Il rocchio di colonna della nave romana affondata si trova ora nel

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Il territorio comunale è posto ai piedi della Alpi Apuane, nell'estrema propaggine della Riviera di Levante, in prossimità del confine con la regione Toscana.

LUNI – Ricostruzione grafica di come era nell’Epoca Imperiale.

Notare la zona portuale

Questo museo apre le porte di una città: Luni, fondata dai Romani nel II secolo a. C.

Il Museo Archeologico Nazionale di Luni, inaugurato nel 1964, è stato costruito all’interno dell’area dell’antica città di Luna, fondata nel II secolo a.C. come colonia romana e divenuta in seguito il principale porto d’imbarco per il marmo bianco proveniente dalle vicine cave apuane e destinato a Roma. I materiali archeologici in esposizione consentono di seguirne l’evoluzione, dall’impianto della colonia nel 177 a.C. alla fase di massimo splendore raggiunto durante la prima metà del I secolo d.C, passando attraverso la trasformazione in sede episcopale nel V secolo d.C., fino al definitivo abbandono nel 1204.

Anche i Romani guardavano l’orologio! Solo che non era a molla o a pile come i nostri, ma funzionava grazie alla luce del sole. Questa meridiana è stata rinvenuta in una ricca domus della città: nel foro superiore si inseriva l’asta di metallo che, proiettando la propria ombra sulla parte concava, divisa in spicchi da sottili incisioni, indicava l’ora.

Particolare del mosaico di Oceano, la decorazione musiva che ha dato il nome all’intera domus in cui è stato trovato. Nella parte centrale è raffigurato il dio del mare, attorniato da una grande varietà di pesci resi in modo molto realistico. Tra le onde ci sono anche due amorini a cavallo di un delfino: qui ne puoi vedere uno, il solo che si è conservato per intero, mentre regge un tridente nella mano destra.

Incredibile ma vero...

L’anfiteatro, costruito in epoca imperiale, è uno dei monumenti meglio conservati della città: ne resta solo il primo piano, ma probabilmente ce n’erano altri due, per un totale di 7.000 spettatori! Qui si svolgevano i giochi gladiatori, combattimenti tra lottatori dotati di gladius, una spada corta e larga, e tra animali feroci. Si trattava di spettacoli assai violenti, ma che i Romani amavano molto!

Ringraziamo:

La Soprintendenza Archeologica della Liguria ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per averci concesso la pubblicazione di materiale a scopo divulgativo.

Carlo GATTI

Rapallo, 28 settembre 2017

M/V ANTONIO LANDI, UNA TRISTE STORIA!

Motoveliero

“ANTONIO LANDI”

Una Triste Storia!

Motoveliero-goletta Antonio Landi

Sul sito di MARE NOSTRUM RAPALLO abbiamo dedicato molte pagine alla storia del porto di Genova, ma il suo percorso è così lungo e articolato che molti sono ancora gli autori e i testimoni di questa lunga catena che dovranno documentare tanti fatti che emergono ogni giorno ed interessano non solo gli studiosi, ma anche coloro che nel porto vivono, lavorano e respirano la sua cultura.

Il palcoscenico del porto più importante del Mediterraneo cambia infatti ogni giorno: nuovi arrivi, nuove partenze, navi che si spostano al suo interno per ragioni diverse ma sempre necessarie per alimentare quella fama di operosità che lo ha reso famoso nel mondo.

Ci sono poi le libecciate, i danni alla lunga diga e alle banchine fino ad allora ritenute sicure, navi che naufragano sulla diga, petroliere che s’incendiano, altre che scoppiano, trombe d’aria che abbattono gru gigantesche. Insomma, i giorni felici si alternano a giorni infausti, periodi di pace lunghi e produttivi che sono seguiti da tremendi anni di guerra.

Sfogliando questo “antico manoscritto” che ogni giorno volta pagina per raccontare episodi nuovi e sempre diversi, oggi ci soffermiamo sul triste epilogo di una piccola nave: la ANTONIO LANDI e del suo equipaggio. 12 ragazzi italiani che morirono in un lontano giorno di 73 anni fa nell’anfiteatro portuale di Genova. Una storia poco nota perché le vittime erano marinai, appartenenti a quella categoria definita in tanti modi. Per noi, la più realistica è questa:

I VIVI, I MORTI E I NAVIGANTI

In terra, quando succedono delle calamità naturali, incidenti, bombardamenti e crolli c’è sempre qualcuno pronto ad immortalare la tragedia, a diffondere le immagini e ad intervistare superstiti e testimoni.

In mare si muore in modo diverso: si viene colpiti dai marosi o dalle bombe e si affonda senza lasciare tracce; si toglie semplicemente il disturbo senza rilasciare dichiarazioni, giustificazioni, senza avere il tempo di chiedere perdono dei propri peccati.

In quei tristi giorni del 1944 i genovesi di terra, di porto e di mare vivevano sotto i bombardamenti aero-navali degli Alleati, mentre gli invasori tedeschi minavano oltre 10 chilometri di diga ed anche le sue banchine principali, affondavano le navi militari e mercantili più importanti sulle due imboccature di quel tempo per impedire agli alleati, ormai alle porte, d’impossessarsi dell’intero porto e respingere l’esercito di Hitler oltre i confini italiani.

Il capitolo che oggi vi raccontiamo non fa parte della grande storia. Non si tratta infatti di un argomento al centro di risonanti convegni, ma riporta e ricorda un fatto bellico che provocò pochi morti. Un numero “quasi” insignificante rispetto al mezzo milione di vittime italiane della Seconda guerra mondiale.

Perché scriverne allora? Semplicemente perché erano ragazzi imbarcati su un vecchio veliero disarmato che pendolava in mezzo al golfo con il compito di avvistare i sottomarini inglesi.

Dodici marinai che si sono inabissati nell’oscuro silenzio delle acque di Genova, avvolti nelle vele del pacifico veliero ANTONIO LANDI.

La goletta, 415 tonnellate di stazza lorda, fu varata nel 1919 per l’armatore Carlo Landi di Savona e per un ventennio veleggiò tra i porti del Mediterraneo come nave da carico. La sua insignificante carriera fu interrotta dall’entrata in guerra dell’Italia il 10.6.1940. Requisita dalla Marina Militare fu adibita ad un servizio umile e di poco prestigio; un tempo il suo ruolo era noto come “nave civetta” che aveva il compito di avvistare il nemico nel raggio di poche miglia dal porto di Genova e di allertare le postazioni costiere. Ma ora entriamo in cronaca diretta.

Alla goletta militarizzata viene assegnata la sigla V-106. Pare sia stato riconfermato lo stesso equipaggio mercantile che ha una buona pratica di vele e di manovre “silenziose”. Qualcuno, posto nelle alte sfere della M.M. decide che V-106 meriti un “aggiornamento militare” per far fronte alle nuove tecnologie adottate dai sottomarini inglesi. L’operazione di restyling avviene presso l’Arsenale di Spezia con l’imbarco di innovative apparecchiature tedesche. L’arrivo del fatidico 8 settembre 1943 stravolge la situazione politica nazionale. La flotta italiana si consegna a Malta e la piccola V-106 rimane intrappolata nella base spezzina. La marina di Salò, d’accordo con i tedeschi, può armare solo naviglio minore che non dia nell’occhio. La “nave civetta” cambia padrone ed imbarca giovani marinai della Marina del Nord. Sono genovesi, amici tra loro ed abitano nei caruggi di Genova.

Si provvede all’installazione della artiglieria leggera ed inizia il suo lavoro di “sentinella costiera”. Improvvisamente le si dà un nuovo ruolo operativo tra Spezia e Genova e tra Genova e Savona, trasporta munizioni, scorta motozattere e le KT tedesche, sfila nel buio tra le mine, sempre di notte per non essere avvistata dagli aerei inglesi. Per queste missioni ha cambiato sigla e prende una nuova identità: C.S.13.

Colpo di scena. La goletta ha anche il suo giorno di gloria abbattendo un aereo nemico. Passa di grado e diventa un “Caccia Sommergibili”, piccolo, ma insidioso!

Formazioni di Bombardieri USA Consolidated B-24 Liberator

L’Epilogo. Il 4 settembre 1944, quel maledetto giorno, 144 aerei americani arrivano da NE, si abbassano ad una quota di precisione e sganciano, dalle 12.50 alle 14.10, uno sproporzionato numero di bombe che fu definito “il più distruttivo bombardamento che la città dovette subire nella sua storia distruggendo case, monumenti, industrie, affondando navi e uccidendo oltre 300 persone”.

Molo Giano-Ormeggio della Antonio Landi. Sullo sfondo la Torre Piloti ricostruita con lo stesso disegno, per due volte, dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

La ANTONIO LANDI, poi V-106 ed infine C.S.13 é ormeggiata a Molo Giano vicino alla TORRE DEI PILOTI che quel giorno crolla sotto i bombardamenti, per la seconda volta, in quella famigerata Seconda guerra mondiale. (Nota dell’autore: Come il lettore sa, in quella zona … dimenticata da Dio, anche la terza Torre di controllo dei piloti fu abbattuta dal cargo Jolly Nero il 7 maggio 2013).

Già nella prima mattinata, il suono stridulo delle sirene lacera l’aria più volte segnalando con largo anticipo l’avvicinarsi di una incursione aerea che poi si rivela

falsa.

Bombardieri (Consolidated B-24 Liberator)provenienti dal primo quadrante (NE) perlustrano il porto prima di sganciare le bombe

Sirena

Nel dubbio che prima o poi si realizzi l’incursione aerea nemica, l’equipaggio del veliero viene evacuato e convogliato nelle gallerie scavate nella roccia alla radice del Molo Giano. Ma i giovani, si sa, sono impazienti e quando indossano la divisa militare diventano veri soldati che non accettano di scappare verso il rifugio. Temerari e ardimentosi ritornano a bordo. Tradire quella “Bandiera vecchia, Onor di Capitano” non rientra nei loro sogni di gloria!

Bombardamento navale di Genova (aree più scure: zone ove registrò una maggior concentrazione dei punti di caduta dei colpi britannici)

1 – Molo Principe Umberto (attuale “diga foranea”)

2 – Ponti Eritrea e Somalia

3- Ponte Parodi

4- Zona Bacini

5- Zona dell’Ospedale Galliera

6- Stazione Brignole

7- Stazione Principe

8- Zona industriale della Valpolcevera

9- Cantieri Navali Ansaldo

10- Batteria “Mameli”

L’appuntamento con la morte è ormai vicino. Passano pochi minuti quando le prime bombe, urlando e fischiando devastano il porto. Colonne d’acqua si alzano in cielo sollevando corpi e pezzi di nave a centinaia di metri.

La goletta A. LANDI ed il suo esiguo equipaggio di valorosi vengono inesorabilmente colpiti. Affondano insieme, abbracciati come amanti e vittime dello stesso destino. Veliero e marinai hanno la stessa età, quella età in cui nei giorni di guerra si muore senza sapere il perché!

“Dodici ragazzi che non torneranno più”. Rinaldo abitava in vico della Croce Bianca, viene trasportato cadavere da mani pietose, fino all’ospedale di Sampierdarena. Di Ugo, Alvaro, Pietro, Vittorio, e Giuseppe che abitava in Vico Monte di Pietà, non si ha più traccia. Alla ferocia dei bombardamenti si aggiunge anche l’egoismo del mare che non vuole restituire quei poveri corpi ai loro cari e alla città, ma trattiene questa piccola storia per sé, forse per raccontarla a modo suo… in eterno!

Carlo GATTI

Rapallo, 14 Aprile 2017

COMANDANTE E.STAGNARO-LO SCHINDLER DEL MARE

Il Comandante

EMANUELE STAGNARO

Nacque a Lavagna

Finse di non sapere… e salvò 1500 ebrei con la nave ESPERIA

Fu definito LO SCHINDLER del mare

Quadro Storico:

Il 10 giugno di 77 anni fa Benito Mussolini annunciava l'avvenuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel Secondo conflitto mondiale. L’immediato contraccolpo fu il BLOCCO di ben 214 navi italiane superiori alle 1.000 tonnellate che si trovarono fuori dalle acque nazionali. Di queste, 38 si autoaffondarono, 20 riuscirono a violare il blocco, 16 furono catturate o autoaffondate nel tentativo di violarlo, 47 furono impiegate in guerra dagli alleati di cui cinque affondate nel corso dello sbarco in Normandia, e ben 8 affondate per cause imputabili ad eventi bellici, ancor prima dell’entrata in guerra dell’Italia. L’impresa dell’ESPERIA avvenne 21 mesi dopo l’entrata in vigore delle Leggi Razziali in Italia, quando ormai gli ebrei italiani erano ben consapevoli di ciò che sarebbe accaduto al loro popolo, di lì a poco, nel cuore dell’Europa. In tutti gli ambienti diplomatici e non solo, si mormorava dell’imminente entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania. Chi di loro aveva le giuste conoscenze e le disponibilità finanziarie, provvide a fuggire con qualsiasi mezzo.

1919 – Riva Trigoso - Varo del Piroscafo ESPERIA, costruito per la ADRIATICA S.A. di Navigazione.

Lunghezza: 151,20 mt. Larghezza: 18,80 mt. Stazza lorda: 11.398 tonn.

La nave ESPERIA in navigazione. Era definita la “ballerina del Mediterraneo”.

In questo tragico inizio delle ostilità, s’inserisce la storia del salvataggio compiuto dal Comandante Emanuele Stagnaro che, pur consapevole dell’ordine ricevuto di rientrare immediatamente in Italia, diede la priorità al salvataggio dei suoi passeggeri e poi rientrò in Italia.

A parlare per la prima volta dell’inedito salvataggio fu sul Corriere della Sera il 10 febbraio 2004. Il fantasma uscito dall’ombra della Grande Storia aveva un nome: James Hazan, che all’epoca del viaggio verso la salvezza era un bambino di sette anni che viaggiava sulla nave passeggeri italiana ESPERIA con il padre Itzhak Hazan, diplomatico egiziano di origine ebraica, collaboratore dei servizi segreti britannici. Per la verità, alcuni storici, dopo accurate ricerche negli ambienti marittimi, appurarono alcune incongruenze: date non coincidenti, numero dei passeggeri trasportati troppo elevato per quel tipo di nave, e si chiesero e si chiesero per quali motivi quel “naufrago”, dopo aver nuotato 64 anni nell’infinito mare dell’oblio, si era deciso a raccontare al mondo quello straordinario salvataggio. Probabilmente “L’AFFAIRE” è tuttora vincolato ad alcuni sigilli degli Archivi segreti di qualche nazione coinvolta, tuttavia si spera che il mistero possa quanto prima liberarsi dai nodi che lo tengono ancora parzialmente legato.

Diciamo subito che, a nostro modesto parere, quel viaggio rientrava probabilmente in un “charter fuori linea”, organizzato in segreto producendo carte false a tutti i livelli di controllo; il che spiegherebbe i vani tentativi compiuti per ricostruire date e dettagli del viaggio, il numero eccessivo dei passeggeri e, cosa di non poca importanza, la nave era anche fornita di cucina “KOSHIER” e delle tipiche stoviglie con la croce di David per ospitare gli ebrei fuggiaschi.

Ecco come si svolsero i fatti. Nel giugno del 1940, mentre la nave passeggeri Esperia della Adriatica A. di Navigazione, dopo il suo ennesimo viaggio (Genova, Napoli, Siracusa, Alessandria, Caifa, Beirut e ritorno) sta per approdare ad Alessandria d'Egitto. Come un fulmine a ciel sereno, il Comandante Emanuele Stagnaro riceve un telegramma dal Capitano d’Armamento della sua Compagnia di Navigazione: “l'Italia è entrata in guerra. Alessandria è sotto il controllo degli inglesi, ora nemici. Vi ordiniamo di rientrare in patria riportando indietro i passeggeri.” La questione è molto delicata, a bordo ci sono ben 1500 profughi ebrei provenienti dagli Stati europei sotto occupazione tedesca, che si sono imbarcati a Napoli in cerca della salvezza sulla rotta del Medio Oriente. A bordo le cabine potevano ospitare soltanto 375 passeggeri, ma la caccia agli ebrei era iniziata da tempo e l’idea di fuggire da quella terribile persecuzione li spinse ad adattarsi a qualsiasi soluzione trovata dal bordo. A questo scopo, furono ricavati altri spazi tra il pozzetto di prua e il corridoio della stiva n° 1. Non erano spazi comodi, ma erano pur sempre vivibili considerando la brevità del viaggio: 3 giorni di navigazione mediterranea.

Il comandante si consulta con Itzhak Hazan, suo grande amico, che viaggia con la famiglia. Insieme a un altro egiziano, Cesar Douek, e a pochi uomini fidati dell'equipaggio (il Radiotelegrafista e il Direttore di Macchina) decidono, su indicazione dell'intelligence inglese, di approdare a Mex, nell’angiporto di Alessandria che si trova ancora sotto controllo egiziano. Il Comandante E. Stagnaro sbarca tutti i passeggeri senza destare alcun sospetto e riparte immediatamente per Napoli superando il “blocco navale inglese”. Ritornato in Italia senza “il suo prezioso carico umano”, Stagnaro dichiara di aver ricevuto il telegramma quando aveva già ultimato lo sbarco dei passeggeri. Vista anche la stima di cui godeva, la sua dichiarazione venne accettata ed è in questo modo fu archiviata, nel massimo silenzio, l’inchiesta pendente a suo carico. Con questo coraggioso ATTO DI VALORE di enormi proporzioni, visti i tempi, Emanuele Stagnaro riuscì a salvare tutti i 1500 ebrei imbarcati a Napoli rischiando il sequestro della nave come preda bellica, la prigionia per tutto il resto della guerra appena iniziata, insieme al suo equipaggio, nonché l’internamento dei passeggeri in un campo di concentramento.

Questa incredibile storia di solidarietà umana entrò nell'oblio più totale, fino a che James Hazan, figlio di Itzak Hazan, in una intervista al TIMES del 2003, parlò dell'eroico salvataggio che lo vide felicemente coinvolto. Ad una festa anche la scrittrice Claudia Roden, incontrandosi per caso con James, ricordò di essere stata salvata nel viaggio dell'Esperia.

Times, Corriere della Sera, Mattino di Napoli, Gente e altri media raccontarono la storia del comandante Stagnaro. I titoli erano pressoché identici: “Un altro eroico italiano che, come Perlasca, Palatucci e tanti altri ha anteposto i valori umani di solidarietà al vantaggio personale.”

Nel marzo del 2004, presenti i parenti, il figlio Cesare di 90 anni e gli amici di suo padre, venne onorata la memoria del Comandante Emanuele Stagnaro con la riconoscenza di Israele e delle Comunità ebraiche. Un ulivo di Gerusalemme fu piantato nei giardini di Sestri Levante a testimonianza del suo EROISMO per sempre.

Sono numerose le storie di salvataggio degli ebrei contro la furia nazista durante la Seconda guerra mondiale, ancora poco note o addirittura rimaste sconosciute. Per alcune vicende è stata chiesta l'assegnazione del titolo di "Giusto tra le Nazioni" alla Commissione dei Giusti di Gerusalemme, presso la quale viene incardinata l'istruttoria.

Emanuele Stagnaro lo vogliono tra i "giusti di Israele", come fu per Perlasca. Onore al capitano italiano che salvò 1500 ebrei a bordo della nave Esperia.

Da quel giorno la carriera di questo valoroso Comandante, costretto ad occultare la propria gloriosa identità nel silenzio più profondo… fu molto breve. Un anno dopo, il 25 giugno 1941, sempre al comando dell’Esperia, mentre era in navigazione da Napoli a Tripoli, fu attaccato da aerei nemici con bombe e siluri. Un secondo attacco lo subì il 30 giugno; la nave si salvò, ma si ebbero tre morti e numerosi feriti. Il terzo attacco avvenne il 20 agosto 1941 e le fu fatale. La nave si trovava al largo di Tripoli quando fu colpita da siluri lanciati da un sommergibile e affondò. Morirono 6 marinai civili; 13 militari tedeschi; 27 militari italiani. Si ebbero 11 feriti. Il Comandante Stagnaro si salvò e riprese il mare compiendo fino in fondo il proprio dovere, finché trovò la morte nell’affondamento del Galilea, avvenuto in poche ore, il 28 marzo 1942, colpito da un siluro sparato da un sottomarino inglese mentre rientrava in patria dalla Grecia con il battaglione Alpini GEMONA.

La nave GALILEA, costruita nel Cantiere San Rocco di Trieste nel 1918 con il nome Pilsa, fu venduta alla compagnia Triestina nel 1935 e ribattezzata Galilea. I documenti del Lloyd di Londra descrivono come una nave "passeggeri" con due eliche e motori a turbina, 8.040 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 443 piedi e 8 pollici, larghezza di 53 piedi e 2 pollici ed un pescaggio di 25 piedi e 11 pollici. La velocità nominale era di 13.5 nodi con una portata di 47 passeggeri in prima classe e 148 in seconda.

Durante questo periodo, la Galilea era stata riclassificata come nave ospedale. In questa funzione fu adibita al trasporto di parte del Battaglione Gemona della famosa Divisione Julia (Alpini).

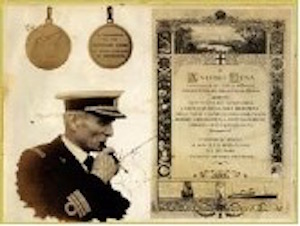

I figli del Comandante Emanuele stagnaro hanno scritto:

Emanuele Stagnaro nacque a Lavagna, da padre rivano, il 31 marzo 1887; giovanissimo rimase prima orfano del padre Cesare, armatore di velieri propri, che morì a seguito di naufragio della propria barca nel Golfo Leone nel 1893, poi della madre Luisa De Paoli.

Superato il corso di studi presso l'Istituto Nautico di Camogli, dove ottenne il diploma di Capitano di lungo corso, intraprese subito la carriera marinara imbarcandosi come "mozzo" sulle "barche" di famiglia in quanto a Riva Trigoso dove era nato il padre Cesare, sussisteva l'attività degli zii e di tanti piccoli armatori conosciuti ed apprezzati da tutte le marinerie, dediti ai traffici commerciali sul mare, in auge in quel tempo.

L'obbligo militare lo adempì, in marina, e successivamente richiamato, nel periodo del conflitto mondiale 15/18 ebbe modo di distinguersi in fatti bellici che lo videro protagonista in quanto, affondata la nave militare sulla quale prestava servizio, meritò, per il coraggioso comportamento, una prima onorificenza al valor militare.

Con innato senso del dovere e positive attitudini percorse la dura carriera del mare, tanto da meritarsi a soli 49 anni la Medaglia d'oro di lunga navigazione. Arrivò con riconosciuto merito al comando di navi prestigiose: in ultimo, prima la m/n Victoria poi l'Esperia, coronando la sua più intima aspirazione, in quanto questa bella nave, nata anche lei a Riva Trigoso, era il suo segreto amore. Furono anni di grandi soddisfazioni che lui, conservava per sé stesso in omaggio al suo carattere severo e insieme riservato, pronto ad eseguire e capace di comandare. La guerra recente, lo trovò al comando dell'ESPERIA, che fu subito requisita e inserita nel "convoglio celere", sulla direttrice Italia - Africa settentrionale.

Purtroppo alle 10.20 del 20 agosto 1941, superato l'imbocco della rotta di sicurezza per TRIPOLI, il convoglio fu attaccato da unità nemiche; una scia di siluro fu avvistata vicinissima all'ESPERIA, senza che fosse ormai possibile eseguire una qualsiasi manovra.

Il siluro colpì la nave a proravia e fu seguito da altri due che esplosero contro il locale caldaie a poppavia; l'ESPERIA, totalmente abbattuta sul fianco sinistro, affondò a 11 miglia dal faro di TRIPOLI.

Le condizioni meteo favorevoli hanno consentito il salvataggio dell'equipaggio e del personale militare trasportato. "Sorretto da alto senso del dovere restava sulla nave in procinto di affondare finché tutto il personale non fosse salvato."

Qualche ora dopo, con un aereo militare si trasferì a Roma per relazionare "Supermarina" sulla dolorosa perdita.

Non furono molti i giorni di riposo; dopo un periodo di servizio quale incaricato dell'armamento della nuova Esperia che era in cantiere, ma senza supplicare particolari agevolazioni, tra l'altro ben meritate, fu assegnato al comando di navi che curavano il rimpatrio di nostri militari dalla Grecia.

Dopo numerose missioni compiute senza gravi incidenti, imbarcò sul "GALILEA" per quello che doveva essere in senso reale, l'ultimo viaggio di rimpatrio dei militari che avevano operato sui fronti balcanici di cui il glorioso battaglione degli alpini "GEMONA" supportava il maggior numero di militari... Poi la tragedia del "GALILEA".

QUESTO RICORDO che vuole essere un tributo spirituale alla memoria di nostro Padre intende anche essere un perenne esempio di quanto si può rimanere indimenticati quando si è saputo coniugare l'esistenza con il dovere e il coraggio fino al sacrificio supremo.

Carlo GATTI

27 Febbraio 2017

{jcomments on}

APPENDICE

SANDRO ANTONINI, nato a Sestri Levante nel 1952, è uno storico italiano. Laureato in Scienze politiche con indirizzo storico-politico, si occupa soprattutto di storia contemporanea con particolare riferimento al periodo fascista.

Il falso storico della turbonave Esperia e di millecinquecento ebreii

Per quanto la vicenda di seguito descritta abbia già avuto un’appropriata definizione in sede storica, sembra giunto il momento di ripresentarla in questo libro sul Novecento, perché non solo avrebbe coinvolto il comandante Emanuele Stagnaro, rivano, che negli anni precedenti ebbe l’Esperia al suo comando e perché la turbonave ebbe i natali nel cantiere di Riva Trigoso, quanto e soprattutto perché in molti se ne sono occupati ritenendola veritiera; invece, sono andati clamorosamente fuori bersaglio. Ormai i fatti risultano oltremodo chiari: eccoli, una volta per tutte, di seguito sviluppati e conclusi.

Si è sostenuto a suo tempo, a partire dal febbraio-marzo 2004 (diversi giornaliii, anche stranieri, hanno riportato la notizia), che nel giugno 1940, a ridosso della dichiarazione di guerra, la turbonave Esperiaiii, della società «Adriatica», comandata dal ligure Emanuele Stagnaro, salpò dal porto di Napoli con a bordo circa millecinquecento ebrei, «provenienti da ogni parte d’Europa» (?), con meta finale Alessandria e che il comandante, essendo nel frattempo iniziato il conflitto, avesse ricevuto l’ordine telegrafico di ritornare indietro. Invece preferì disobbedire, accordarsi con gli inglesi ad Alessandria e, l’11 o il 12 giugno, sbarcare in quel porto gli ebrei sottraendoli a una morte quasi certa. Riuscì pure a ritornare riportando la nave Napoli. Così, a grandi linee, il racconto – dovuto da un testimone del tempo – che ha circolato e continua a circolare. Da qui, però, sono sorti dubbi e interrogativi che riteniamo giusto collocare in una luce di verità.

Per esempio i 1.500 ebrei, una cifra enorme per una nave che poteva trasportare, come numero massimo in cabina, 375 passeggeri. Possiamo forse arrivare a 5-600, forzando i codici marittimi. Ma crediamo che se davvero a Stagnaro si fossero presentate 1.500 persone avrebbe, per motivi di sicurezza, rifiutato di farle salire a bordo. E chi, dell’Autorità marittima del porto di Napoli, avrebbe in precedenza accordato il permesso assumendosene la responsabilità? Nessuno, sembra evidente. E poi, con la legislazione razziale in vigore in Italia, che dichiarava espressamente che gli ebrei stranieri presenti sul suolo nazionale avrebbero dovuto essere espulsi, com’erano arrivati, nel paese? Quando? Attraverso quali complicità? E perché se ne volevano andare? Si è detto – e scritto – per fuggire dallo sterminio. Poco probabile, se lo sterminio stesso non era ancora cominciato. Se ne parlò nell’ottobre 1940, nel gennaio 1941 e fino al settembre dello stesso anno gli ebrei tedeschi, a determinate condizioni, poterono ancora lasciare la Germaniaiv. Se ne parlò poi a Wannsee il 20 gennaio 1942, per ratificare decisioni già in precedenza prese. Lo sterminio vero e proprio cominciò nell’ottobre 1941 a Belzec e poi via via negli altri campi e nel marzo 1942 ad Auschwitz-Birkenau, subito con prigionieri russi. Purtroppo, gli ebrei europei non erano a conoscenza del destino che attendeva moltissimi di loro, milioni, altrimenti avrebbero cercato di organizzarsi. Invece furono colti di sorpresa e su di essi fu consumato uno dei crimini più odiosi e nefasti della storia del Novecento. Nessuno, a essere precisi, tranne ovviamente i nazisti, aveva chiaro questo terribile disegno. Diciamo poi che a guerra iniziata, e almeno fino all’8 settembre, gli italiani rifiutarono sempre di consegnare ebrei ai tedeschi, sia quelli che si trovavano sul suolo nazionale che gli altri, quelli presenti sui territori occupati dai nostri militari. La letteratura sull’argomento è copiosa, soprattutto univoca e ormai acclarata: dopo l’8 settembre cambiò tutto, ma questa è una vicenda triste e violenta che non riguarda l’Esperia, del resto già affondata.

Stabiliti tali doverosi presupposti torniamo all’Esperiav, che svolgeva la rotta n. 47, quattordicinale (Genova, Napoli, Siracusa, Alessandria, Caifa, Beirut, Alessandria e ritorno)vi. Ripartiamo dal comandante Emanuele Stagnaro che comandò sì l’Esperia, ma non nel periodo imminente alla dichiarazione di guerra. Infatti (la nostra ricerca principia dal maggio 1940; prima, in base alla storia riportata, avrebbe poco senso) Stagnaro giunse a Genova con la motonave Calitea (normalmente rotta n. 50: Trieste, Venezia, Fiume, Brindisi, Pireo, Rodi, Alessandria via Capo Matapanvii, qui certo in sostituzione dell’Esperiaviii) il 2 maggio 1940 e ripartì il 4 maggio alle ore 16,45ix. Ritornò nuovamente a

Genova il 15 maggio con la stessa nave e ripartì il giorno 17 alle 16x. La motonave Calitea fu una terza volta a Genova il 29 maggio e lasciò gli ormeggi il 31; adesso, al comando non c’era più Stagnaro, bensì il comandante Zanettixi. A questo punto Stagnaro, dopo essere ripartito da Genova potrebbe aver compiuto una parte del viaggio ed essersi imbarcato sulla turbonave Esperia a Napoli (un normale avvicendamento di routine, ma ricordiamo che la rotta dell’Esperia iniziava da Genova), tra il 27 e il 28 maggio per far compiere alla nave l’ultimo viaggio prima della guerra. Oppure potrebbe essere partito prima; in questo caso cadrebbe il presupposto iniziale del viaggio compiuto con i 1.500 ebrei a cavallo della dichiarazione di guerra. Ma supponiamo che Stagnaro si fosse effettivamente imbarcato il 27 o 28 maggio, o il 30 o anche il 2 giugno; sarebbe sempre arrivato ad Alessandria prima della dichiarazione di guerra. Tuttavia, c’è un problema. Perché, da una ricerca condotta con la Biblioteca nazionale di Napoli, risulta che l’Esperia non partì né arrivò nel porto di Napoli tra il 27 maggio e il 9 giugno 1940 e dunque quel famoso viaggio non avrebbe potuto compiersixii. Così, almeno, sfogliando Il Mattino. Concediamo pure, ma è davvero poco probabile, che il giornale possa avere omesso il dato. Tuttavia, se riprendiamo la tabella degli orari (con l’Esperia che iniziava il viaggio da Genova, come doveva essere nella realtà e come non si verificò dal 1° maggio al 9 giugno 1940) e soprattutto il bollettino della Finmare relativo al periodo le cose cambiano alla radice. Infatti, testualmente si legge su quest’ultimo:

Piroscafo Esperia stazza lorda 11398 tonn., varato nel 1919:

Dal 10/6/40 al 16/6/40 in sosta a Veneziaxiii; dal 17/6/40 al 3/3/41 requisito dal Ministero della Marinaxiv; dal 7/3/41 al 22/3/41 in sosta a Genova; dal 23/3/41 al 20/8/41 requisito dal Ministero della Marina. Perduto per fatto di guerra il 20/8/1941. Atto di abbandono notificato al Ministero della Marina in data 6/11/41xv. A questo punto la domanda e dopo tutto quanto abbiamo scritto: se l’Esperia almeno dal 10 giugno 1940 (sicuramente da prima, forse a montare le artiglierie – era attrezzata per questo – all’Arsenale e i tempi necessari a tale operazione non sono certamente brevi) si trovava a Venezia – se fosse arrivata quel giorno da Alessandria avrebbe dovuto partire dal porto egiziano il giorno 6 senza scali intermedi – come faceva al tempo stesso, cioè il 10 giugno, a essere in navigazione verso Alessandria? A titolo informativo forniamo altresì la posizione della motonave Calitea per il giorno 10 giugno, citando la stessa fonte Finmare.

Motonave Calitea stazza lorda 4013,44 tonn., varata nel 1933: dal 10/6/40 al 13/6/40 a Malta per controllo ed in navigazione per Siracusa. Alcuni problemi pratici relativi alla presunta entrata nel porto di Alessandria del piroscafo Esperia

nei giorni della dichiarazione di guerra. Ammesso che il comandante Stagnaro abbia potuto soprassedere all'ordine di rientro, sia riuscito a raggiungere il «Mex» (angiporto di Alessandria), per sbarcare i passeggeri avrebbe dovuto interessare l’agenzia del posto. Quella di allora fu la De Castro, oggi inesistente ma il cui palazzo si può ancora vedere in rue El Oreya. Se tutto questo fosse riuscito sicuramente non sarebbe bastata la volontà del solo equipaggio, bensì la complicità di tutto il personale dell’agenzia di Alessandria e di tutte le spie abitanti il porto, oltre a coloro che poi diedero ricovero agli ebrei.

Conclusioni. La storia dei 1.500 ebrei potrebbe anche essere avvenuta? Difficile, quasi impossibile e comunque a precise condizioni. Intanto, occorre ridimensionarne fortemente il numero. Poi, occorre capire come abbiano potuto imbarcarsi, in Italia, tanti ebrei tutti assieme. Occorre poi ricollocare la storia, trovare cioè, con i necessari riscontri oggettivi, una data concreta, che non può per contrarietà dei fatti essere quella della dichiarazione di guerra. Verosimilmente, ammessane la veridicità, il 1939; forse, i primi mesi del 1940. Quindi, è necessario capire chi fosse stato, fra i funzionari dei vari uffici, non ultimo del ministero dell’Interno che gestiva l’intera questione, a fornire i visti di transito agli ebrei, dal momento che si rilasciavano solo a precise condizioni, non ultima il pagamento di forti sommexvi e come si siano comportati gli inglesi al loro arrivo ad Alessandria, perché, per motivi politici, gli stessi inglesi (che avevano mandato internazionale per il controllo della Palestina) respingevano gli ebrei che volessero raggiungere tale territorio. Infine, è necessario capire perché la Delasem, o il Comasebit, organismi specializzati nell’assistenza agli ebrei, che della sorte dei correligionari specie stranieri erano sempre informatissimi, operanti dal 1939 in Italia, non ne avessero mai saputo nulla. Eppure, entrambi,

salvarono molte persone, anche all’estero, per esempio a Rodi o in Jugoslavia e con la guerra già in corso. Sciogliendo, fra l’altro, anche simili e fondamentali interrogativi, sarà possibile far luce su un episodio non solo contraddittorio, ma sul quale, tranne una testimonianza, non esiste alcuna prova.

Nel frattempo, il testimone citato, che risponde al nome di James Hazan, nuovamente interpellato, ha ammesso di non ricordare né date né quanti correligionari fossero davvero imbarcati sull’Esperia e, di fatto, ha preferito non riconfermare la storia. Che del resto, nei termini da lui proposti, è assolutamente priva di senso. Denota, altresì, una scarsa conoscenza della questione ebraica europea così come venne profilandosi dal 1940. L’autore, ha inoltre interpellato, per approfondimenti, Liliana Picciotto, direttrice dell’archivio del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, nonché Eugenio Capogreco, direttore della fondazione Ferramonti di Tarsia, località dove esisteva il maggiore campo di concentramento italiano per ebrei stranieri. Entrambi i soggetti convengono che la vicenda, nei termini proposti da Hazan, è da ritenersi un clamoroso falso.

i Queste pagine, opportunamente rielaborate, sono apparse su Il Secolo XIX del 16 marzo 2005, a cura del sottoscritto e del ricercatore dell’Adriatica Franco Prevato, nonché sul mio libro L’ultima diaspora, Genova, 2005, pp. 233-236 e su un altro mio libro, Novecento, alle pp. 97-101. Quanto proposto costituisce una nuova elaborazione, senza peraltro mutare il senso originario.

ii Per esempio il Corriere della Sera, marzo 2004 e, stessa data Il Secolo XIX, Il Mattino, il settimanale Gente nonché, da Londra, Times.

iii La ricostruzione della verità intorno al falso storico dell’Esperia è stata resa possibile dal contributo davvero determinante di Franco Prevato, ricercatore e storico della società «Adriatica», che desidero qui sentitamente ringraziare.

iv E. NOLTE, Controversie, Milano, 1999, p. 30.

v Le navi dell’Adriatica sono sempre state «attrezzate» per il trasporto di passeggeri ebrei i quali potevano usufruire di spazi appositamente per loro attrezzati con cucina kosher e stoviglie distinte dalla croce di David. Gli spazi situati tra il pizzo di prua e la prima casamatta potevano estendersi al corridoio della stiva n° 1; non erano comodi ma... erano pur sempre spazi. Durante il fascismo a bordo delle navi di tutta la flotta vi era un «ufficiale informatore» addetto alle segnalazioni visiva prima, divenute radio, poi. Gli ufficiali informatori erano di sicura e provata fede fascista proprio per i delicati compiti da svolgere divenuti sempre più importanti dopo il 1939. Inoltre sempre dalla fine del 1939 in poi tutte le navi (almeno quelle della flotta pubblica) furono dotate di pezzi d’artiglieria leggera e semipesante i quali erano al comando di un comandante militare e di una scorta di servizio militare spesso formata anche da osservatori tedeschi dopo l'entrata in guerra. L’equipaggio era formato da circa 170 persone tra ufficiali di stato maggiore addetti alla conduzione sottufficiali e «bassa forza».

vi MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, Itinerari e orari dei Servizi Marittimi, fasc. n. 163, Torino, luglio 1939. L’orario era lo stesso per il 1938, per il 1937 e così via; lo stesso per il 1940.

vii Ibidem.

viii Quando su una nave si manifestava un’avaria (e tutto lascia concorrere che un’avaria vi fosse sull’Esperia, varata nel 1919, e una linea anziché un’altra poteva essere «ricoperta» da una nave in sostituzione, rinunciando ad una linea secondaria per favorirne una di primaria importanza. Oltretutto, si spiega perché a comandare il Calitea si trovasse Stagnaro, che da lungo tempo praticava la linea n. 47.

ix Cfr. Il Lavoro, Il Giornale di Genova 3, 4 e 5 maggio 1940, alla pagina marittima: rubrica «Arrivi e partenze nel porto di Genova».

x Ibidem, 15, 16 e 17 maggio 1940. xi Ibidem e anche Il Secolo XIX 29, 31 e 1° giugno 1940. xii Cfr. Il Mattino in data dal 27 maggio al 9 giugno 1940, pagina marittima. xiii Bollettino Finmare, a mani degli autori. xiv Ciò è confermato dalla pubblicazione Navi mercantile perdute, edita dall’Ufficio Storico della Marina Militare, che riporta la

requisizione della nave dal giorno 17 giugno all’affondamento). xv Ministero della Marina, attraverso Società Adriatica di Navigazione. xvi Senza contare che sarebbe occorso un doppio visto, italiano e inglese.

Prof. Sandro ANTONINI

LO "SCOPRITORE" DELLO STOCCAFISSO

LO “SCOPRITORE” DELLO STOCCAFISSO

dedicato al Comandante Nanni Andreatta, anche… Gran Maestro di Stoccafisso

Pietro Querini

Da < NON SOLO SPEZIE> lineadaqua Editore

Ricavo quanto scrive Michela Dal Borgo:

Il patrizio Pietro Querini, feudatario in Candia (Creta) di Castel di Termini e Dafnes, salpò dall’isola il 25 Aprile 1431, a bordo della cocca Querina con un ricco carico di ottocento barili di vino Malvasia (di sua produzione), spezie, cotone e altre mercanzie, diretto alle Fiandre. Ma il viaggio si rivelò travagliato e, appena superato Capo Finisterre, una tempesta li spinse al largo dell’Irlanda (sopra le isole Solinghe), lasciando la nave gravemente danneggiata in balia delle onde per settimane.

Relitto della cocca Querina

Il 17 dicembre fu deciso di lasciare il relitto, dividendo l’equipaggio, in origine composto di sessantotto individui, tra cui una scialuppa (schifo) e una lancia. Della prima non si ebbero più notizie mentre il Querini e i quarantasette marinai che aveva con sé, dopo essere fortunosamente scampati ad altri nubifragi e malgrado un severo razionamento di viveri con conseguente mortalità (letale l’abuso di vino misto ad acqua salmastra) furono spinti verso le rive dell’Isola di Sandoy, nell’arcipelago delle Lofoten ( Norvegia).

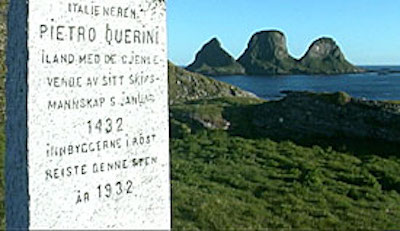

Targa commemorativa dell’arrivo dei naufraghi italiani

Isole LOFOTEN

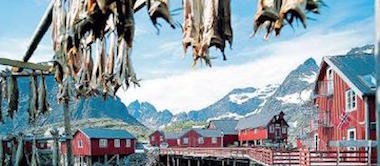

Querini e i sedici marinai superstiti riuscirono a sopravvivere ben undici giorni prima che gli abitanti della vicina Isola di Røst li soccorressero, portandoli nelle loro case ( << Sono uomini purissimi e di bello aspetto, e così le donne sue, e tanta è la loro semplicità che non curano di chiuder alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo [….] e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medesime dove dormivano mariti e mogli e le loro figliuole alloggiavano anche noi >>). In quest’isola, ribattezzata dal Querini Rustene, i veneziani trascorsero ben quattro mesi, dividendo con i centoventi abitanti pane di segale, cervosa e i prodotti della pesca, in particolare passere (poste sotto sale) e merluzzi essiccati, quest’ultimi dai nativi chiamati stocfisi :

<< I stocfisi seccano al vento e al sole senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa, diventano duri come legno>>. Querini e i suoi compagni ripartirono il 15 Maggio 1432, con i pescatori locali diretti verso Bergen per i loro commerci, portando anch’essi sessanta stoccafissi che rivendettero per avere il necessario per il ritorno in Patria. A Venezia giunsero, via terra, solo il 12 Ottobre 1432 e Pietro Querini fece subito una relazione al Senato veneziano, oggi conservata in originale alla Biblioteca Apostolica Vaticana, E con lui giunse anche sulle tavole della laguna lo stoccafisso - il pesce bastone- una delle quattro specie di pesce <<di Ponente>> (vedi nota) importate da Venezia nei secoli XVII e XVIII. << quando si vogliono mangiare li battono col rovescio della mannara, che gli fa diventar sfilati come nervi, poi compongono butirro e specie per darli sapore>>… questa la ricetta tradizionale tramandata da Pietro Querini.

NOTA. Le altre 4 specie di pesce sono: Sarde in savor, Baccalà mantecato, Moleche o “mosche” fritte e le Seppie al nero o alla griglia.

E da notare che a Venezia sia il baccalà che lo stoccafisso, viene chiamato sempre Baccalà; quello mantecato altro non è che stoccafisso mantecato.

Una annotazione: non tutti sanno che lo stoccafisso e il baccalà sono lo stesso pesce. Al momento del pescato il capo pesca, esperto di questi animali, seleziona i migliori a che, appesi all’aria, diventino stoccafisso e i meno belli vengono messi sotto sale per poterli conservare.

Pensiero di Renzo Bagnasco

e del fotografo Carlo Gatti

Rapallo, 26.1.11017

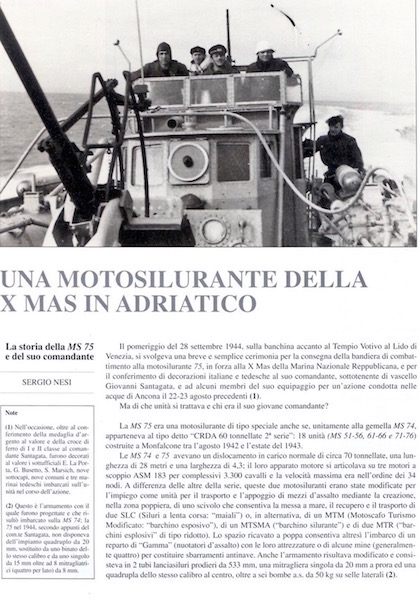

UNA MOTOSILURANTE DELLA X MAS IN ADRIATICO

COMANDANTE GIOVANNI SANTAGATA

AZIONE DEL MS 75 E DEL SUO

Per gentile concessione dell'Autore: SERGIO NESI

Si consiglia di usare i tasti: VISTA-INGRANDISCI o (mela +) per ottimizzare la lettura del saggio.

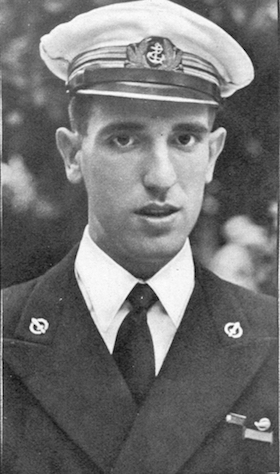

S.T.V. Giovanni santagata

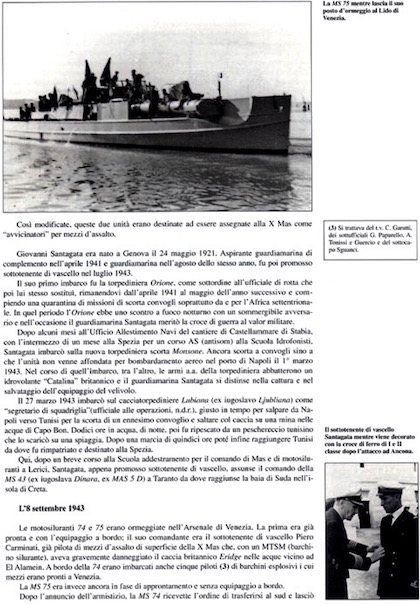

Giovanni Santagata nacque a Genova il 24 maggio 1921. Aspirante guardiamarina di complemento nell'aprile del 1941 e guardiamarina nell'agosto dello stesso anno, fu poi promosso sottotenente di vascello nel luglio 1943. Da civile fu Pilota del porto di Genova dal 1951 al 1986. Rivette la medaglia di bronzo per i salvataggi effettuti in occasione del naufragio della LONDON VALOUR sulla diga Duca di Galliera. Chi scrive ha avuto l'onore di avere per 11 anni Giovanni Santagata come impareggiabile maestro e carissimo collega.

La Marina Nazionale Repubblicana (dal 21 febbraio 1945 è Sottosegretario, il quarto e sempre con sede a Montecchio Maggiore, Bruno Gemelli) cessa di esistere a Venezia il 3 maggio 1945 quando alla presenza di Genieri britannici della 56.Divisione di Fanteria (John Yeldham Whitfield, dal 26 luglio 1944) e di 600 tra Marinai, Marò, Sommozzatori e Personale di Porto e di Amministrazione viene ammainata la Bandiera di Combattimento della RSI. I Militari repubblicani il 30 aprile avevano rese inutilizzabili le armi, mentre i tedeschi autoaffondavano in Laguna le loro motozzattere. La Bandiera della RSI, l'ultima in Italia e già issata sul piazzale del Collegio Navale ONB nell'isola di S.Elena, viene tagliata in minuti pezzi consegnati alla custodia e nostalgia dei Combattenti dell'Onore. Tra i protagonisti dell'amara cerimonia il Capitano di Fregata Ferdinando Corsi (doc.E) che sarà internato nel 370 PW Camp a Chiaravalle e Torrette di Ancona, poi a Rimini, e che comandava la Base di Venezia. Presenti anche il Comandante Sottotenente di Vascello Giovanni Santagata della MS 75 con i suoi Marinai (doc.F) e gli equipaggi di due Sommergibili allontanatisi da Pola, il CM 1 da 114 t. (doc.G) e il CB 19 da 45 t. (il CB 21 affonda a Pola il 29 aprile, il CB 20 è catturato dai titini a Pola, il CB 22 dai britannici a Trieste).

A cura di Carlo GATTI

Consulente Storico dott. MAURIZIO BRESCIA-Direttore della Rivista:

STORIA MILITARE

Rapallo, 25 Gennaio 2017

IL PORTO DI GENOVA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

RIVISTA

MARITTIMA

MENSILE DELLA MARINA MILITARE DAL 1868

IL PORTO DI GENOVA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Per gentile conssione degli Autori:

E.BAGNASCO - A. RASTELLI

Si consiglia di usare i tasti: VISTA-INGRANDISCI per ottimizzare la lettura del saggio.

Ringrazio sentitamente gli AUTORI Erminio Bagnasco ed il compianto Achille Rastelli per averci lasciato questo importantissimo DOCUMENTO STORICO che illustra la realtà di totale abbandono e sfascio in cui si trovò il maggior Porto Italiano alla fine della Seconda guerra mondiale.

A cura del webmaster CARLO GATTI

Consulente Storico dott. MAURIZIO BRESCIA-Direttore della Rivista:

STORIA MILITARE

Rapallo, 20 Gennaio 2017

ANTONIO PARIS LENA, Comandante del Conte di Savoia

ANTONIO PARIS LENA

Riva Trigoso diede i natali al Comandante del

CONTE DI SAVOIA

Antonio Paris Lena, Comandante del Conte di Savoia

Primo Carnera col Comandante Paris Lena. Anni Quaranta – Dall’album di Edoardo Bo

Nel raccontare le imprese di navi importanti del passato, spesso ci chiediamo: perché la grande storia si occupa raramente degli uomini che le hanno comandate? Eppure quelle navi parlano il linguaggio di chi ha donato loro personalità, spirito marinaro, esperienza, fama e un’organizzazione così forte da riuscire ad essere UNICHE nel panorama internazionale.

Fateci caso, dal varo della nave al viaggio inaugurale, la pubblicità diffonde ampiamente i nomi degli architetti, ingegneri, pittori, scultori e arredatori che l’hanno impreziosita, ma poco o niente dei loro Capitani. Fanno eccezione le grandi tragedie navali, dalle quali le figure dei Comandanti ne escono quasi sempre a pezzi…

Tuttavia, dopo questa introduzione “controcorrente”, possiamo fare un paio di eccezioni estraendo dal cilindro della storia due figure di Comandanti che ancora oggi danno lustro alla marineria del levante ligure. Ricordiamo, infatti, che nel suo immenso album di valenti Comandanti, ci sono due nomi che raggiunsero l’apice della notorietà sul palcoscenico dell’Oceano Atlantico: Francesco TARABOTTO, di Lerici, vincitore del NASTRO AZZURRO con il transatlantico REX, e Antonio Paris LENA di Riva Trigoso che fu per molti anni il Comandante del CONTE DI SAVOIA (Near sister del Rex). Del primo ce ne siamo occupati in altre occasioni ricordando che abitò a Rapallo in via Aschieri nel periodo della Seconda guerra mondiale.

Oggi ci occuperemo del suo rivale – il Comandante running mate Antonio Paris Lena.

Maurizio Eliseo, nel suo libro “REX “ ha scritto:

….. Le navi sfrecciarono a poco distanza, ad una velocità combinata di 100 Km/h, mentre le bandiere, i passeggeri e le sirene si scambiavano i saluti. Probabilmente anche il comandante del Conte di Savoia, Antonio Lena, fece un cenno di saluto a Tarabotto, sperando avesse gradito la foto con dedica che gli aveva mandato da poco: i due comandanti non avevano tempo per frequentarsi e in genere erano sulle sponde opposte dell’oceano, ma la stima reciproca ed un carattere completamente agli antipodi, avevano fatto nascere tra loro una sincera amicizia.

Antonio Lena (1877-1943) nacque a Riva Trigoso e si diplomò al Nautico di Camogli. Fu considerato il più brillante Comandante dell’epoca: parlava cinque lingue, amava conversare di letteratura, cinema, poesia e musica con i suoi prestigiosi passeggeri ed aveva un carattere molto cordiale ed una personalità affascinante. Per queste speciali caratteristiche fu definito: “agli antipodi” del suo competitor Tarabotto. I due avevano anche una visione politica molto diversa. Il vincitore del Nastro Azzurro riteneva di avere un Comandante supremo da cui ricevere gli ordini: Mussolini. Al contrario, Antonio Lena non forzò mai i motori oltre il massimo consentito per non rovinare la nave e neppure lo stomaco dei passeggeri paganti. Sfiorò per pochi decimi la conquista del Nastro Azzurro che, evidentemente, non rientrava nei suoi orizzonti di gloria.

Ma per farci un’idea più precisa della personalità Di Antonio P.Lena, prendiamo a prestito una annotazione di Ulderico Munzi tratta dal suo libro: Il Romanzo del Rex.

Quando gli avevano dato l’ordine di battere il record (Nastro Azzurro) del transatlantico tedesco EUROPA, che resisteva dal marzo del 1930, il comandante Antonio Lena aveva detto semplicemente: “Ci proverò”. “Il duce ci tiene”, aveva esortato il ministro Costanzo Ciano. “Ha un debole per il Conte di Savoia”… “Le prometto che farò tutto il possibile”, aveva ribadito il comandante rispondendo con un saluto militare alla mano alzata nel saluto fascista del ministro. Antonio Lena non amava Francesco Tarabotto. In pubblico si salutavano, si scambiavano battute, erano impeccabili. Ma si detestavano. Erano due caratteri e due fisici opposti. Magro, di media statura, il volto affilato e i capelli radi, Lena pareva un nobiluomo in vacanza anche quand’era in plancia. Il suo alloggio traboccava di libri e giornali. Recitava i brani di Shakespeare e di Dante. Parlava l’Inglese senza alcun accento ed era molto amato dalle donne, soprattutto per la sua conversazione. Era un comandante di stile diverso, un gentleman dell’Oceano, come lo aveva definito la miliardaria Doris Duke. Francesco Tarabotto era in tutto e per tutto un marinaio. Lena poteva anche abitare in un castello della campagna inglese. Tarabotto, se restava a terra più di quindici giorni, cominciava a morire spiritualmente. In sostanza, questa era la differenza fra i due uomini”.

Avrete sicuramente capito che le versioni sulla amicizia tra i due Comandanti non combaciano… Purtroppo, come dicevo all’inizio, anche di questi due “giganti” è stato scritto troppo poco!

Il CONTE DI SAVOIA era raffinato come il suo comandante. Era un liner molto veloce, forse più veloce del suo rivale, aveva al suo interno un’atmosfera di modernità ed eleganza che andava oltre la tradizione classica del REX. Ma le grandi imprese non erano nel suo destino.

Antonio Lena, proprio come un inglese, amava le sfide e le scommesse, ma aveva anche un grande rispetto per le persone, quindi per i passeggeri. Per la sua mentalità era giusto mettercela tutta per conquistare il Nastro Azzurro, ma non per obbedire ad un ordine di Mussolini. Lo tentò per un senso di sportività che non gli mancava di certo, lo fece sfiorando il successo in virtù di quel traguardo che avrebbe esaltato semmai la Marineria Italiana, che nulla aveva di politicamente rilevante.

Il REX invece possedeva la grinta di Francesco Tarabotto che aveva motivazioni più aderenti all’ideologia ed alla propaganda del regime.

Antonio Paris Lena aveva un atteggiamento nobile perché discendeva da una facoltosa famiglia che aveva interessi commerciali ed armatoriali in tutto il mondo, ma dentro era un grande marinaio che si era formato sui leudi e poi sui brigantini oceanici della famiglia. Apparteneva a quella scuola che insegnava ad essere umili e rispettosi dinnanzi al dio-mare che impartisce lezioni e non ama le sfide.

La Seconda guerra mondiale blocca o disperde molte delle nostre navi. Antonio Paris Lena si ritira nella sua cittadina con l’angoscia nel cuore per la fine di tanti sogni. All’indomani dell’8 settembre muore a Sestri Levante travolto da un mezzo tedesco. Un membro d’acquisto della famiglia, l’avvocato Terzi, sarzanese, socialista, viene deportato e muore in Germania.

Nel destino del Comandante A.P.Lena era scritto che doveva morire pochi giorni prima della sua nave.

L’11 settembre 1943 la più bella unità italiana fu ridotta ad un ammasso di lamiere fumanti, sotto i bombardamenti di una squadriglia d’aerei tedeschi. I tedeschi incendiarono il CONTE DI SAVOIA per impedirne la fuga e la consegna agli alleati. La nave bruciò completamente e affondò nella rada. Il 6 ottobre 1945 il relitto fu recuperato, ma per una serie di motivi tecnici e soprattutto economici, la decisione fu quella di demolirla nel 1950.

Nessuno dei discendenti Lena intraprenderà più la carriera del comando marittimo dopo i fratelli Antonio Paris e Paolo Erasmo. Per la famiglia la guerra segna uno spartiacque non privo di risvolti tragici anche se l’attività prosegue, malgrado tutto, con successo. Il conflitto interrompe bruscamente i rapporti con l’America che le avevano dato nome, fama e prestigio, consolidando in maniera definitiva il suo rango di grande famiglia sestrese.

CARLO GATTI

Rapallo, 30 dicembre 2016

Il veliero FORTUNATA FIGARI rimorchia il vapore CONJEE

UNA IMPRESA ECCEZIONALE

La “Nave” FORTUNATA FIGARI

al comando del Capitano camogliese Rocco Schiaffino, ha preso a rimorchio e portato in salvo il Piroscafo da passeggeri CONJEE in avaria, contro il quale è entrato in collisione.

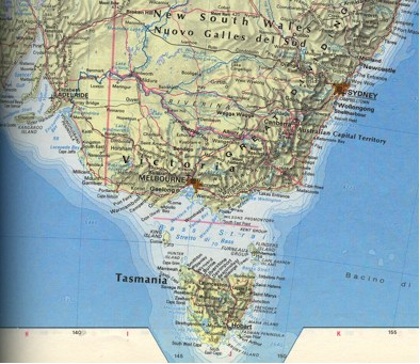

Lo Stretto di Bass tra l'Australia e la Tasmania.

Tutti conoscono, per sentito dire, le famose tempeste di Capo Horn che inghiottivano due velieri su cinque tra quanti osavano sfidarlo.

Pochi, invece, hanno sentito parlare dello Stretto di Bass, che è il tratto di mare che separa la costa meridionale dell’Australia dall’isola della Tasmania. Tutte le insidie che solitamente minacciano le rotte dei naviganti, si trovano concentrate e ben distribuite in quel braccio di mare: rocce semisommerse, bassi fondali, isole deserte, coste impervie, correnti forti, nebbie, venti fortissimi e variabili che giungono direttamente dall’Antartide.

Questa “Scilla e Cariddi” australiana cade in mezzo ai terribili “40 Ruggenti”. Questa denominazione, che risale all’epopea della vela, sta ad indicare le zone intorno ai 40° di latitudine Sud, ove si succedono in continuazione importanti perturbazioni accompagnate da venti tempestosi. Quattrocento sono le navi, fin qui annoverate, tra le vittime sacrificali della terribile natura di quel braccio di mare, tuttavia, la collisione che desideriamo raccontarvi è passata alla storia per il suo atipico ed eccezionale epilogo. Il drammatico episodio non rientrò, per fortuna, nelle “normali” statistiche dei naufragi di quella zona tremenda, sebbene le due navi protagoniste della collisione ne uscissero a pezzi da quella collisione e purtroppo si contarono anche due vittime. “Il Cooje, della Huddard Parker Co. salpò alla vigilia di Natale del 1903, per la sua ennesima traversata dello Stretto di Bass, proveniente da Victoria (Tasmania) ed era diretto a Merlbourne.

Il Piroscafo passò Low Hoad alle 19.15 con una notte chiara, buona visibilità e mare calmo. Purtroppo, il giorno di Natale, verso le 2 di notte, il Cooje incontrò dei banchi di foschia che poi s’infittirono formando una densa coltre di nebbia. Il Capitano Carrington, che aveva una notevole esperienza di simili condizioni meteo, decise di ridurre la velocità e di azionare ad intervalli regolari i segnali acustici per nebbia. Vi fu nuovamente un peggioramento della visibilità e, intorno alle 3,45, apparve sulla dritta la sagoma di un vascello fantasma ...

Si trattava del Veliero camogliese Fortunata Figari, al comando del Capitano Rocco Schiaffino di Camogli, che avanzava inesorabile, come un cavaliere medievale, “lancia in resta”, col suo lungo e micidiale bompresso metallico. Il Capitano Carrington ordinò immediatamente di fermare le macchine e di mettere il timone tutto a dritta, ma fu troppo tardi e tutto inutile. Le due navi si scontrarono con un frastuono straziante. L’albero di fiocco della Fortunata Figari penetrò e demolì la maggior parte delle sovrastrutture e dopo aver abbattuto il Ponte di Comando, distrusse le scialuppe, l’albero ed il fumaiolo del piroscafo Cooje.

Il più celebre e lussuoso postale australiano dell’epoca, in pochi attimi fu devastato e ridotto ad una massa di metalli contorti. Un giornale locale scrisse: “Il Coojee sembra più una chiatta che trasporta rottami che un piroscafo postale”. Il capitano morì sul suo ponte di comando. Un marinaio, rimasto imprigionato sotto le lamiere contorte, morì dissanguato ed il suo corpo fu recuperato dieci ore dopo la collisione. In quei momenti di panico non si riscontrarono vittime tra i 160 passeggeri. Alcuni di loro furono presi dal terrore che la nave stesse per affondare, ed il caos aumentò con il sibilo del vapore dei tubi rotti nella collisione. Molti passeggeri si arrampicarono sulla Fortunata Figari che nel frattempo si era affiancata al Coojee. Le avarie subite dal veliero camogliese furono tutt’altro che superficiali: la prua e l’ancora del piroscafo australiano avevano, infatti, causato una falla lunga tre metri ed alta uno, sul dritto di prora, all’altezza della linea di galleggiamento, ma nonostante la quantità d’acqua imbarcata, le paratie stagne avevano evitato ulteriori danni e soprattutto l’affondamento. Gio Bono Ferrari, nel resoconto dell’episodio pubblicato sul libro “La Città dei Mille Bianchi Velieri” racconta: “Capitan Schiaffino, il comandante della Fortunata Figari, non volle abbandonare al suo destino quelle 160 persone. Sebbene la sua nave fosse gravemente danneggiata, il camogliese tentò nobilmente il salvataggio e fatto calare un grosso cavo verso il vapore ormai sbandato, lo prese a rimorchio e lentamente proseguì la difficile e pericolosa navigazione.

La navigazione proseguì per vari giorni fra difficoltà; ma a tutto, rimediò la tenacia del Capitano e del suo equipaggio composto da camogliesi.

E così, un buon mattino, la vedetta del porto di Melbourne vide avanzarsi verso il porto un grande veliero battente bandiera italiana, con a rimorchio un più grosso vapore tutto sbandato e pullulante di passeggeri. Caso forse unico nella storia marinaresca: quello di un Barco che salva un Vapore.

La Camera di Commercio australiana votò la Cittadinanza Onoraria al valoroso Capitan Schiaffino e il Governo inglese lo condecorò della “Medaglia d’Argento al Valore.” L’Armatore del Coojee non volle accettare il compenso dovuto al salvatore e preferì ricorrere alla Corte dei Lloyd’s, la quale stabilì che il Capitano Carrington era colpevole per non aver ridotto a sufficienza la velocità in quelle condizioni di scarsa visibilità. Il Comandante Rocco Schiaffino fu completamente scagionato. “Dovreste essere nato in Inghilterra”, disse il Presidente della Corte al Capitano camogliese e crediamo che una lode di questo tipo non sia stata mai proferita da un giudice inglese.

La “Nave” FORTUNATA FIGARI al comando del Capitano camogliese Rocco Schiaffino, ha preso a rimorchio e portato in salvo il Piroscafo da passeggeri CONJEE in avaria, contro il quale è entrato in collisione.

Le guerre, solitamente, chiudono epoche che la gente vuole dimenticare; altri cicli si aprono e si riparte da zero. L’intera storia della gente di mare, al contrario, parte da lontano e avvolge a spirale tutti i suoi marinai, con un velo purissimo che si chiama solidarietà.

In questo senso siamo convinti che il mare, nonostante le sue continue “intemperanze”…sia pur sempre il più grande maestro di civiltà.

Carlo GATTI

Rapallo, 20.06.11

Si ringrazia Emilio Gandolfo per averci dato in visione materiale recuperato dal camoglino Vincenzo Merlo, residente in Tasmania, e che ci è servito per integrare la storia della collisione pervenutaci, a suo tempo, dagli scritti di Giò Bono Ferrari.

NAZARIO SAURO: STORIA DI UN MARINAIO

PRESENTAZIONE LIBRO

NAZARIO SAURO: STORIA DI UN MARINAIO

Lunedi 7 Novembre 2016 all'Auditorium San Francesco di Chiavari si è svolta la conferenza per la presentazione del libro NAZARIO SAURO - STORIA DI UN MARINAIO tenuta dal nipote dell’eroe, il Contrammiraglio Romano Sauro. L'evento è stato presentato dal Presidente della Lega Navale di Chiavari Umberto Verna in collaborazione con il Com.te Ernani Andreatta a nome del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta. Presenti all'EVENTO numerose Autorità, Associazioni cittadine e del comprensorio. Ottima lezione per le Amministrazioni extra chiavaresi che ignorano sistematicamente ogni sforzo di chi s’impegna per ricordare ed esaltare i valori culturali e storici della nostra Nazione.

Hanno partecipato all'evento: il Comandante della Scuola Telecomunicazioni FF. AA. Giuseppe Cannatà, una delegazione del Comune di Chiavari col Vicesindaco Sandro Garibaldi, il Dott. Maurizio Barsotti e il Dott. Nicola Orecchia.

L'Associazione Mare Nostrum Rapallo, era rappresentata dal suo Presidente Com.te Carlo Gatti e da una decina dei suoi soci. Presenti anche Membri dei Marinai d'Italia della sezione di Rapallo con il loro presidente Sergio Bernardini che ha donato un artistico crest al Contrammiraglio Romano Sauro.

Presenti anche i Marinai d'Italia della sezione di Santa Margherita ligure con il Presidente Luciano Cattaruzza.

L’occasione dell'evento era il centenario della morte dell’EROE ITALIANO avvenuta per impiccagione quale traditore dell’Impero Austriaco.

L’Austria applicava già a quell’epoca la legge IUS SOLI in virtù della quale, anche i cittadini delle terre occupate (in questo caso l’ISTRIA) erano austriaci.

Nel corso della conferenza abbiamo scoperto, con una certa meraviglia, che la maggioranza degli italiani, tuttora, credono che Nazario Sauro sia stato un uomo di terra, cioè dell’Esercito. Chi ha navigato per fortuna sa quanto siano MARINAI gli istriani, e lo siano stati per secoli nell’area politico-militare di Venezia.

Il nostro eroe, prima Comandante di navi mercantili e poi Tenente di Vascello durante la Grande Guerra, nell’occasione della sua cattura, era imbarcato sul sommergibile italiano Giacinto PULLINO come esperto di navigazione, quindi Pilota pratico in quei mari insidiosi.

Il sommergibile era in missione in acque nemiche e finì incagliato su una scogliera non segnalata da luci, fari, fanali, boe e fu catturato dagli austriaci. Non era epoca di Radar, Loran, Decca , JPS ecc… per cui la notte era ceca veramente. Toccò proprio a lui pagarne in modo tragico le infauste conseguenze, per essere stato colto in fragrante al servizio degli italiani in guerra contro l’Austria.

Il dinamico Contrammiraglio Romano Sauro (che ha camminato per oltre un'ora da una parte all’altra della scena sotto il palco dell'Auditorium), sta compiendo in barca a vela il giro di 100 porti italiani (100 come gli anni del giubileo della morte). La MISSIONE si concluderà in questo periodo nel 2018 a Venezia, dove riposano le spoglie dell’eroe.

In tutte le soste programmate, il Contrammiraglio s’impegna nella presentazione del libro da lui scritto con la partecipazione del figlio Francesco. Ha inoltre precisato che il ricavato delle vendite andrà a favore dell’ente Peter Pan di ricerca che studia le diagnosi e le terapie per i bambini affetti da cancro. L’importanza di questo libro, sta nelle fonti documentali della famiglia e delle numerose testimonianze e racconti orali trasmessi da una generazione all’altra come preziosa eredità, oggi “patrimonio nazionale”.

Verso la fine della conferenza, il Comandante Ernani Andreatta ha emozionato il Contrammiraglio Romano Sauro con un’autentica “sorpresa”. E’ stato infatti tolto il velo da un reperto del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari:

ed è apparso un frammento metallico del sommergibile Giacinto Pullino sul quale era imbarcato l’eroe Nazario Sauro al momento della sua cattura da parte degli Austro-Ungarici.

E’ doveroso precisare che si tratta dell'unico frammento ancora esistente dello scafo del sommergibile Giacinto Pullino.

La conferenza si è poi conclusa con un aperitivo nel “Salone Mastro Checco” dell'antica Casa Gotuzzo in Piazza Gagliardo, con scambio di doni e gagliardetti. La manifestazione si é conclusa con un'ottima cena nel ristorante della celebre piazza dove cinquanta commensali hanno rievocato una gloriosa pagina della nostra marineria. Il taglio della torta offerta dalla Lega Navale ha suggellato il magnifico EVENTO.

A CURA DI MARE NOSTRUM RAPALLO

Rapallo, 21 Novembre 2016

ALBUM FOTOGRAFICO

Una parte del pubblico dell'Auditorium S.Francesco di Chiavari

Il Contrammiraglio Romano Sauro durante la conferenza

Da sinistra Romano Sauro, al centro Giuseppe Cannatà a destra Ernani Andreatta.

La torta offerta dalla Lega Navale di Chiavari

Umberto Verna taglia la torta offerta dalla Lega Navale.

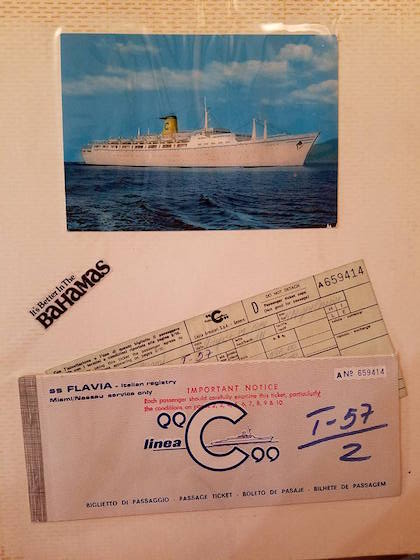

STORIE DI NAVI: T/N FLAVIA

STORIE DI NAVI

T/N FLAVIA

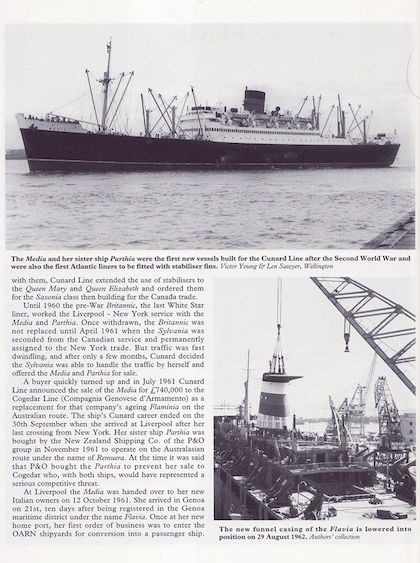

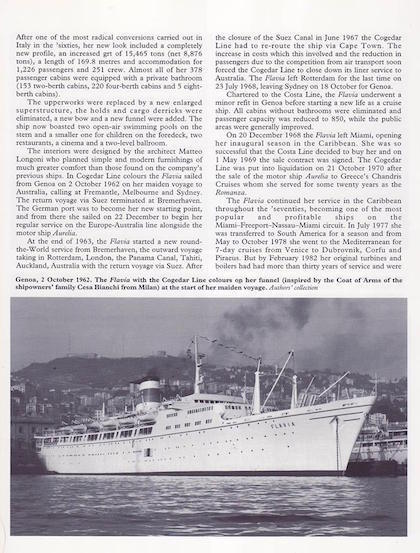

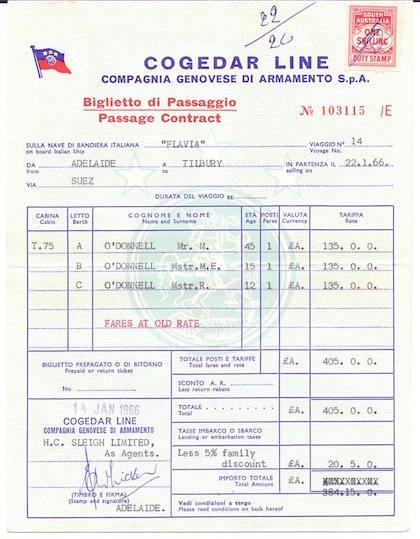

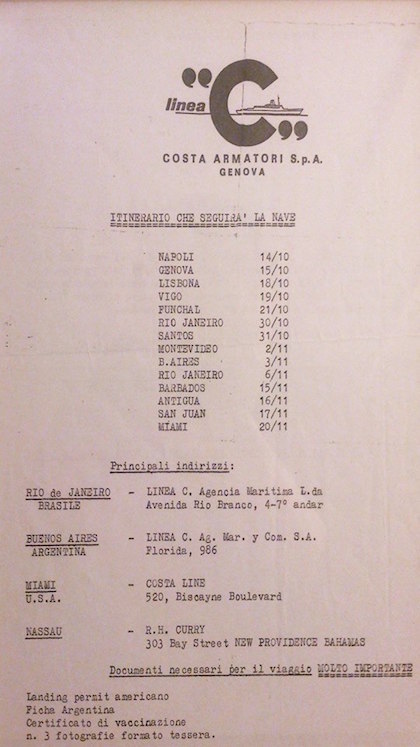

La T/N FLAVIA fu acquistata dalla Cunard nel 1961 da parte della "Cogedar" (acronimo di "COmpagnia GEnovese Di ARmamento"), Società di Navigazione che nulla aveva all'epoca a che fare con la "Giacomo Costa fu Andrea" ovvero "Linea "C", come era pubblicizzata commercialmente.

La nave, ex-"MEDIA" della Cunard, fu infatti acquistata dalla Cogedar per essere adibita al servizio di linea di classe turistica Europa-Australia in coppia con la M/N "AURELIA" (ex-HUASCARAN) in sostituzione della M/N FLAMINIA (ex-GENOVA) oramai del tutto obsoleta. La "FLAVIA" venne sostanzialmente adibita al trasporto di Emigranti tra il Nord Europa (Bremerhaven) e l'Australia via Suez, talora (ma non sempre) con uno scalo a Napoli, mentre il viaggio di ritorno era un viaggio lungo un itinerario denominato "turistico" che comprendeva la traversata del Pacifico con scali a Auckland (Nuova Zelanda) e Papeete (Polinesia Francese), il passaggio del canale di Panama (scalo a Balboa), uno scalo a Curaçao (Antille Olandesi) per ritornare a Bremerhaven via Southampton e Rotterdam. Mentre il viaggio di andata era frequentato essenzialmente da emigranti che abbandonavano definitivamente l'Europa, quello di ritorno era frequentato da emigrati residenti in Australia e anche nelle Antille che tornavano in Europa in viaggi turistici, soprattutto verso la Gran Bretagna, ma mediamente senza ristabilirvisi.