CORSARI BARBARESCHI

CORSARI BARBARESCHI

Tutto quello di cui non si parla mai

Dei pirati sappiamo ormai quasi tutto, molto anche infarcito da leggende romanzate. In realtà i “corsari barbareschi”, quelli che imperversavano anche da noi, erano degli abili marinai e ardimentosi predatori mussulmani, nord-africani e ottomani con frammisti anche qualche italiano rinnegato, che svolgeva a proprio vantaggio questa attività di brigantaggio, magari camuffando il proprio vero nome con improbabili nomignoli berberi.

Le basi di appartenenza di questi pirati erano Tunisi, Tripoli, Algeri, Salé, porti localizzati in quella che allora noi europei chiamavamo <Barberia>, storpiando il nome dei Berberi, i veri abitanti dei luoghi.

Poi, per quanto ci riguarda, visto il successo, i pirati si organizzarono creandosi rifugi negli anfratti della rocciosa costa Ligure che permetteva di rimanere nascosti, fare cambusa ed essere però anche pronti a scattare per depredare le ricche e lente navi che costeggiavano per raggiungere Genova e, in mancanza di quelle, assalire i Borghi costieri. I secoli in cui imperversarono furono, soprattutto il XVI e il XVII. Anche allora la religione era un pretesto infervorante.

Tutto nacque dalla potente flotta ottomana che dominò, per un certo periodo, il Mare Mediterraneo, forte anche del fatto che gli Stati europei non furono capaci di farle fronte comune. Quando lo fecero, gli Ottomani si acchetarono e quella flotta, intenta anche a sanarsi le ferite finalmente subite, non veleggiò nel Mediterraneo per lunga tratta. Da allora piccole ed isolate frange, intrapresero la nuova attività non più sotto l’egida del Sultano Solimano, pur inalberando “mezze lune”.

La pirateria fu una vera e propria attività industriale che ogni pirata si gestiva autonomamente. Come ultima ratio, il rapito veniva venduto in Nord Africa, solo se non si riusciva ad ottenere “in loco” un riscatto. Per consentirne il pagamento, lo sventurato veniva esibito in varie spiagge vicine a casa sua sino a che qualcuno non ne avesse pagato il richiesto; con calma, perché nel frattempo veniva messo a lavorare per loro, in primis ai remi. Fra gente tirchia come siamo e poveri come eravamo, non era facile trovare parenti pronti a versare i propri risparmi per “acquistare” la libertà ad un “furesto”, ancorché parente. Invece i beni, le barche o i leudi e i loro carichi appena depredati lungo la costa, venivano rivendute ad acquirenti senza scrupoli, interessati ad averli subito e a prezzi stracciati; c’erano già allora commercianti locali organizzati che offrivano denari per poterli avere. Sembra strano ma la disorganizzazione e la miseria che regnava in tutte le cittadine, non permetteva alle stesse di riprendersi con la forza, quanto era stato loro appena rapito ed offerto a pochi passi da casa.

Isola del Tino (La Spezia)

Basti pensare che il frutto delle malefatte compiute nel golfo della Spezia, veniva poi messo in vendita appena dietro il Tino e così, per tutta la riviera. La merce depredata trovava subito acquirenti ma le persone, se non abbienti o importanti per i signorotti locali che avevano i mezzi per riscattarli, erano difficili da affrancare.

Le scarse e mal pagate guardie, assoldate per difendere i Borghi, troppo spesso di notte dormivano, quando non erano in combutta con i predatori.

Genova - Magistrato per il riscatto degli schiavi

Tutti i paesi sudditi si rivolgevano pungolando l’intervento della matrigna Repubblica di Genova, ma trovarono sempre orecchio da marcante, sino a quando non decise di dar vita, vista l’enorme disorganizzazione dovuta anche alla miseria dominante sulle riviere e per evitare sollevazioni, alla nomina del <Magistrato per il riscatto degli schiavi> (1597). Ma anche lui senza denari poteva far poco e allora si cercò, diciamolo subito <vanamente>, di ricavare le somme ricorrendo ad istituire delle “bussole” per raccogliere le offerte, o devolvere le entrate delle concessioni da parte dei Pontefici di “indulgenze” estese all’intero Dominio della Repubblica a chi avesse donato per il riscatto.

In fine si decise di raggruppare tutti i denari sino ad allora amministrati da molte Opere Pie, Confraternite (oggi ne abbiamo testimonianza nella antiche Casacce) e di Misericordia, incaricate allo scopo per tentare di ragranellare qualcosa. Falliti anche questi tentativi, solo allora, i rapiti venivano inviati ai mercati degli schiavi del Nord Africa dove venivano pagati, data la massiccia presenza, assai meno del richiesto riscatto in loco. Altra cosa che và precisata per sfogliare il “carciofo” della leggenda: questi delinquenti non erano ne lussuriosi ne anticristiani per il fatto che non rispettassero l’immunità dei luoghi sacri, convenzione che invece veniva osservata all’epoca da tutti gli eserciti perché i loro Regnanti non volevano inimicarsi il Papa che era il vero “intermediatore”fra gli Stati. In Chiesa le donne e le giovani (merce di facile vendita) si radunavano pensando di essere protette, portando con se quei pochi valori di famiglia mentre gli uomini, se non fuggiti nelle alture, stavano opponendosi ai pirati. Quindi le Chiese erano i siti più sicuri e facili da espugnare e dove trovare donne in età da lavoro e appetibili, con tutti gli oggetti preziosi della comunità: in un sol colpo si ci impadroniva del meglio di ogni cittadina rivierasca. La miseria, va detto, era tale che neppure le modeste e malandate guarnigioni, ove esistevano, potevano disporre di armi, polvere da sparo e quant’altro. Non parliamo dei cannoni dal costo di acquisto e di gestione proibitivi e che, invece, avrebbero fatto comodo per poter cannoneggiare le navi barbaresche al solo avvistarle all’orizzonte. L’altro modo per evitare le invasioni sarebbe stato che alcune navi armate, battessero la costa così da intercettare e fugare i veloci ma piccoli battelli pirata. Ma anche qui la sola che potesse disporre di simili mezzi era la Serenissima Repubblica di Genova che, se non retribuita, non le inviava.

Molte cittadine si fecero carico, naturalmente a loro spese ma sotto la soprintendenza dei tecnici della Repubblica che in quello “metteva naso”, di costruirsi dei fortilizi sulle cui terrazze alloggiare dei cannoni che avrebbero reso possibile fugare a distanza, le barche barbaresche; ma, una volta costruite le “castella”, non c’erano più fondi per acquistare l’armamento o, quando c’erano, mancava la possibilità di fornirli della polvere da sparo, delle palle in piombo e delle stoppacce per “armarli”. Quindi quei forti servirono più come rifugi inespugnabili per ricoverare la popolazione, che per difesa del territorio. Mentre la popolazione era colà rinchiusa e protetta, i pirati saccheggiavano le case ignorando i fortilizzi. Tutto si svolgeva in poche ore; si iniziava di primo mattino così’ da cogliere nel sonno la maggior parte delle persone, meglio se il mattino dopo di una festa di paese. I tempi veloci erano dettati dalla prudenza di ritirarsi prima che eventuali rinforzi dai borghi vicini, rendessero più rischiose le scorribande. La storia ci dice che questi “aiuti” non avvenissero mai o, al più, tardivi ma, all’epoca, i barbareschi non lo sapevano.

Come si vede in molti non avevano interessi a che cessasse questa situazione perché se ben organizzata e seguendo indirizzi precisi noti a tutti permetteva a molti dei locali di speculare pure su questa situazione inumana, arricchendosi.

Alla prossima puntata vedremo come vivevano i rapiti non riscattati..

Renzo BAGNASCO

Foto del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 12 Giugno 2015

COME E COSA SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO

COME E COSA SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO

Conoscendo e avendo visto gli Amici del Gruppo Storico Rapallo 1608, mi sono nuovamente appassionato al Medioevo. Tutti sappiamo esserci stato, ma la sua conoscenza non l’abbiamo più approfondita una volta finita la scuola, al di là delle Crociate.

Questo “periodo” lo si fa iniziare nel 472 d.C., V secolo, con la caduta dell’Impero Romano di Occidente, e si può considerare finito nel 1492, XV secolo, con la cacciata degli Arabi da Granada, ultimo loro baluardo in Europa, la contemporanea scoperta dell’America e la successiva Riforma Protestante, iniziata da Martin Lutero che prese spunto, fra l’altro, dalle vendite delle indulgenze per far soldi e poter completare la Basilica di San Pietro, rivelatasi più costosa del preventivato.

Ma, dal punto di vista culinario, è stata, una prosecuzione della gastronomia della Roma imperiale? No: è il frutto di un coacervo di cucine arrivate da tutta Europa che si sono incontrate, assorbendo anche quella Araba, molto presente quando l’Islam era ancora alcune spanne più avanti di noi. Da allora ben poco è cambiato, se si accettano le evoluzioni.

Esposizione di spezie dolci in un Bazar mediorientale

Spezie mediorientali

La prima cosa che mi ha colpito è l’uso delle spezie, quelle dolci però, e della frutta secca. Avendo studiato un po’ l’alimentazione sui velieri antichi si accetta che in mare si usassero le spezie “forti”, per mascherare il gusto del deteriorarsi dei cibi, difficilmente conservabili. Nel Medioevo invece erano una scelta di gusto e una ostentazione di ricchezza. Anche queste spezie amabili arrivavano dall’Oriente ed erano perciò costose. I cuochi, per non affievolirne il tenue sapore, ve le univano alla fine, poco prima di servire; se cotte avrebbero perso il loro delicato aroma. Il problema della conservazione dei cibi a terra non si poneva, perché coglievano solo il necessario da ciò che coltivavano vicino ai villaggi (oggi diremmo a chilometro zero), limitandosi a macellare quello che sapevano poter consumare a breve. Il latte invece, poco usato in cucina perché impossibile a conservarsi per più di un giorno, diventava formaggio e poco veniva usato come legante di intingoli. Una presenza che invece nella loro cucina abbondava, era il grasso animale usato come condimento: poco l’olio perché non presente dappertutto mentre i suini, allevati in casa e macellati, si conservavano a lungo se salati. Il burro era conosciuto e le uova usate soprattutto come coagulante. Diciamo che era un’epoca nella quale, bene o male, mangiavano tutti.

I contadini perché avevano le verdure e gli animali da cortile ma non la selvaggina, di proprietà esclusiva del Principe, ed i ricchi e i Monsignori, perché alimentati con i generi che arrivavano dai loro contadi. I poveri parroci di campagna, come i contadini, si dovevano accontentare di quello che coltivavano attorno alla canonica. Durante i “digiuni”, i primi disponevano di pesce, la “carne della Quaresima”, questi ultimi invece di sola verdura: così andava già il mondo. La classe operaia, intesa come la intendiamo ora, non esisteva. O si era contadini, o si lavorava al servizio del Signorotto, oppure si era Prelati.

Non a caso le Chiese le troviamo sempre collocate in tutti i Borghi Antichi,fra il paesino sottostante e l’entrata al Maniero;

con questo lungi dal pensare che fungessero da “stampella” al Signorotto ma, per conservare quella protetta posizione il Parroco, che “istituzionalmente” sapeva tutto di tutti, come poteva, dal pulpito, stigmatizzare le malefatte del Principe ? Quei pochi che lo fecero vennero bruciati vivi. Non a caso la Provvidenza mandò San Francesco a < sostenere la Chiesa che stava crollando>,, convincendo un riottoso Papa Innocenzo III ad ascoltarlo ed ufficializzarne l’Ordine.

Peasant wedding / peasant Bruegel c.1586; Kunsthistorisches Museum, Vienna

Ma veniamo al tema. Le tavole da pranzo non erano, come adesso, costruite allo scopo. Se da un Antiquario trovate un tavolo d’epoca, diffidate: è fasullo. Solo nelle case umili li usavano per confezionare il cibo, nutrirsene e lavorarci sopra. Nella borghesia e nella nobiltà, che altri non erano coloro che con le loro malefatte si erano arricchiti e riconosciuti “degni” dal Signorotto o dal Principe cointeressato, venivano allestite di volta in volta adagiando delle tavole su cavalletti, poi ricoperte dalle tovaglie. Ogni commensale poteva disporre di: bicchiere col piede ( calice), piatto, stecco in legno appuntito a mò di forchetta ( quella non esisteva ancora e, quando iniziarono ad usarla, fu avversata pure dalla Chiesa perché richiamava il forcone del Demonio) un coltello o stiletto personale, bicchiere e un cucchiaio, solo però se il menù prevedeva <brodetti> (zuppe o minestre). Il resto lo si portava alla bocca con le mani. Il cibo veniva disposto in vassoi posati al centro fra due commensali e ognuno se ne serviva. Il Principe veniva servito dagli infiniti domestici che provvedevano a tutto, compreso disossare le carni e mescere vino. A fine pasto, pressoché tutti si pulivano le mani strofinandole sulle tovaglie, se non troppo belle e linde, altrimenti sui propri panciotti o sui fianchi. La bacinella con acqua profumata era un privilegio riservata a pochi. Molti i caci e i formaggi, parmigiano compreso. Erano presenti vari tipi di ravioli, cotti in brodo di cappone e conditi con spezie dolci e grana, quest’ultimo già noto fin dai tempi della cucina Imperiale Romana. A questo proposito merita ricordare quanto scritto nel Decamerone (1349-53 ) , VIII giornata, 3^ novella, là dove narra del Paese di Bengodi e vi descrive una montagna di parmigiano grattugiato, lungo le cui pendici vengono fatti cadere dei ravioli che, rotolando, si insaporiscono con il solo grana. Ancor oggi se volete sapere se un raviolo merita o no, conditelo unicamente con il formaggio; i sughi ne camuffano le eventuali carenze o li castigano, se buoni.

La carne o era di porco o di ovino o di vitello, perché i buoi erano immangiabili, essendo considerati solo animali da lavoro e quindi dalle carni dure.

Certa frutta era cara perché, nelle zone non vocate, bisognava approvigionarsene, mentre il pesce era, laddove si confinava con l’acqua, facilmente reperibile ma altrove difficile consegnarlo fresco: da lì la conservazione sotto sale. In genere tutti mangiavano a sufficienza, tranne che nelle grandi carestie dovute o alle guerre dove gli eserciti, che si muovevano senza scorte, razziavano tutto per sopravvivere, o alle catastrofi atmosferiche. Lì veramente i contadini soffrivano la fame, obbligati a mangiare di tutto, mentre i Signori attingevano alle scorte. La farina era prodotta macinando tutti i tipi di cereali, ghiande comprese: và da se che quella bianca al Principe e ai suoi cortigiani non mancava mai; le altre, diversificate, mano a mano che si scendeva la scala sociale. Il vino, anche se non alterato dal miele come quello romano, se lo assaggiassimo oggi, non credo lo gradiremmo, mentre l’attuale birra è simile a quella.

In genere, lo abbiamo visto, i cibi non erano piccanti, perché insaporiti con solo spezie aromatiche mentre invece erano “colorati”, perché si badava molto alla cromia dei manicaretti appositamente tinti per ottenere armoniosi effetti; molto usato lo zafferano che, con il suo giallo, richiama l’oro, l’antico mangiare degli Dei, le rape rosse, gli spinaci e lo zenzero (Decamerone,VIII giornata, 6^ novella) anche per il suo valore medicamentoso. La cipolla era molto presente, specie affettata e fritta, così come l’aglio, pur esso anche per i suoi innegabili poteri terapeutici.

Questa massima riportata da F. Sacchetti <Trecento novelle>(1332-1400), fa chiarezza sulle introvabili donne–cuoco: <<Sia buona che cattiva il bastone ci vuole per ogni donna>>. Quanta dura strada ha dovuto conquistarsi “l’altra metà del cielo”, per arrivare ad oggi !

In ultimo va detto che è difficile localizzare un cibo comune a tutta l’Europa, visto che quella civilizzata era organizzata in paesotti, anzi in Castelli con intorno il borgo e utilizzavano principalmente prodotti locali. Gli “Staterelli” prenderanno corpo poco dopo. L’Italia, grazie alla Savoia, comunicava con la Francia, tanto che le due cucine erano e sono rimaste intercambiabili. Quando Caterina de Medici andò a Parigi sposa del Re di Francia, portò con se i propri cuochi fiorentini che si confrontarono con gli autoctoni influenzandosi a vicenda ma, soprattutto, innovando i menù francesi.

Renzo BAGNASCO

Foto del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 12 giugno 2015

VIAGGIO DAL MERIDIANO DEL FERRO A QUELLO DI GREENWICH

VIAGGIO DAL MERIDIANO DEL FERRO A QUELLO DI GREENWICH

Vista satellitare dell’Isola del Ferro

Isola del Ferro, in spagnolo: El Hierro, detta anche Isla del Meridiano, è un'isola spagnola. Si trova nell'Oceano Atlantico, nelle Isole Canarie di cui é la più piccola e la più a ponente dell'arcipelago

Per gli antichi naviganti il meridiano di riferimento era il Nilo al centro del mondo conosciuto d’allora, tuttavia, il PRIMO MERIDIANO CONVENZIONALE per il calcolo della longitudine ha continuato a spostarsi sul mappamondo con le progressive esplorazioni geografiche.

Possiamo sintetizzare la successione geografica in questo modo:

- A ovest delle Colonne d’Ercole fu posto il meridiano, in seguito arretrato alle Canarie (Isole fortunate).

- Copernico lo stabilì a Freudenburgo (Renania-Palatinato)

- Keplero a Uraniburgo (Uraniborg – Osservatorio astronomico gestito dall’astronomo danese Tycho Brahe).

- Mercatore, inizialmente lo stabilì all’isola di Forte Ventura (Canarie), successivamente all’ISOLA DEL FERRO.

- Nel secolo successivo, G.B. Riccioli lo fissò nell’isola di Palma.

Nel 1724, durante un viaggio di studio, fu stabilita l’esatta posizione del meridiano. In molte carte geografiche del 1600 e 1700, il meridiano di ORCHILLA appare come Meridiano 0. Il faro rappresentato in questa immagine, fu costruito sopra la LINEA DEL MERIDIANO 0.

Per mettere un punto fermo che togliesse ogni confusione, ci provò Luigi XIII, con un decreto del 1° luglio 1634 e fissò IL PRIMO MERIDIANO all’Isola del Ferro (Canarie), uno tra più diffusi. Come abbiamo visto nella didascalia, tale meridiano prendeva il nome dall'isola del Ferro (El Hierro), la più occidentale dellIsole Canarie e allo stesso tempo la parte più estrema del Vecchio Mondo.

Si deve sottolineare un particolare importante: il famoso geografo greco Tolomeo definì già nel II Secolo d.C. il meridiano dell'Isola del Ferro come Meridiano Zero. La scelta adottata fu molto fortunata in quanto favorì i calcoli astronomici della cartografia europea dovendosi calcolare soltanto longitudini positive (ad est dell'Isola di El Hierro ).

Verso la metà del Settecento, le nazioni marinare più prestigiose ritornarono a meridiani di riferimento sulla base d’interessi economici ed anche nazionalistici:

- Gli Inglesi a Londra

- I Francesi a Parigi

- Gli Olandesi sul Picco della Tenerifa – considerato il monte più alto del mondo

- Gli Spagnoli alle Azzorre.

Verso la metà dell’Ottocento, L’Inghilterra ed i Paesi sotto la sua influenza, adottarono GREENWICH, mentre gli Stati Uniti e l’Italia preunitaria scelsero Parigi. Finalmente, nel 1881, nel 3° Congresso Geografico Internazionale fu proposto di adottare il MERIDIANO E IL TEMPO MEDIO DI GREENWICH. Il “tempo” non era ancora maturo... Prestigio culturale, Potenze marittime, Spinte azionalistiche ecc... ritardarono l’approvazione ormai nell’aria.

La penultima fase di avvicinamento al traguardo passò per Roma, dove fu organizzata nel 1883 la Conferenza Geodetica Internazionale. E ci fu ancora una spaccatura:

Stati Uniti decidevano di adottare il meridiano del Ferro e la Germania optava per quello dell'Europa centrale, a 15°E da Greenwich, nel 1893 accolto anche dall'Italia.

Osservatorio di Greenwich

Si dovette attendere il Congresso Geografico Internazionale di Washington del 13 ottobre 1884 per stabilire definitivamente quale dovesse essere questo meridiano. In quell'occasione venne definito da 41 delegati provenienti da 25 paesi, alla presenza del Presidente degli Stati Uniti d'America, il meridiano zero, ossia quello che passa per l’Osservatorio di Greenwich.

Meridiano di Greenwich

Meridiano di Greenwich (angolatura per Meridiano)

Qui furono stabiliti i seguenti principi:

1. L'adozione di un unico sistema di meridiani a livello mondiale, in sostituzione dei diversi esistenti.

2. Il meridiano passante attraverso il più importante strumento di controllo del traffico dell'Osservatorio di Greenwich sarebbe stato il primo meridiano.

3. Tutte le longitudini, sia a est sia a ovest sarebbero state calcolate a partire da questo meridiano da 0° a 180°.

4. Tutti i paesi avrebbero adottato la data universale.

5. Il giorno universale sarebbe cominciato alla mezzanotte di Greenwich e misurato su un orologio di 24 ore.

6. I giorni nautici e astronomici sarebbero cominciati ovunque alla mezzanotte convenzionale (di cui sopra).

Sarebbero stati supportati tutti gli studi tecnici finalizzati a regolamentare ed estendere l'applicazione del sistema decimale alla divisione del tempo e dello spazio.

Il 23 febbraio 2007 nei Giardini vaticani fu inaugurata la targa indicante il tracciato del Primo Meridiano d’Italia.

Carlo GATTI

Rapallo, 12 Giugno 2015

MILETO, UN GRANDE COMPLESSO PORTUALE DELL'ANTICHITA'

MILETO

UN GRANDE COMPLESSO PORTUALE DELL’ANTICHITA’

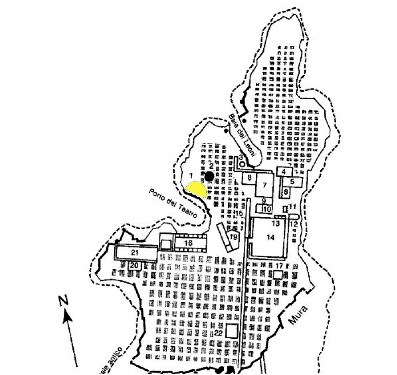

Mileto nell’attuale Turchia

Mileto nei primi secoli a.C. si trovava al termine di un’importante via carovaniera (vedi linea rossa) che collegava la Mesopotamia alle coste del Mar Egeo e alle sue isole.

Baia di Mileto- Evoluzione dei fondali nei secoli. Nella cartina si nota l’ampia vallata del fiume Meandro circondata dai rilievi ferrosi Mycale, Latmos e Grion.

A partire dall'epoca arcaica Mileto fu la principale città della Ionia: punto focale dell’economia, della politica e del pensiero filosofico del mondo occidentale d’allora.

Mileto (Miletos in greco e Miletus in latino) per la sua posizione geografica fu soprattutto un importante polo portuale, su un promontorio alla foce del fiume Meandro che portava le sue acque nel Mare Egeo. Quello che fu un golfo oggi é interrato dai sedimenti portati a valle dal fiume che vi sfocia. Mileto fu fondata da coloni greci fra il 1077 e il 1044 a. C. in una regione allora chiamata Caria. Questa città-stato continuò ad avere un ruolo di primo piano sia durante l’epoca ellenistica che durante il periodo dell’Impero Romano. I coloni greci furono attirati dalla penisola che offriva insenature, altrettanti ridossi, quindi approdi sicuri per le navi. Vi era inoltre una certa varietà di rocce adatte per realizzare edifici e mura; vi era acqua in abbondanza e, dulcis in fundo, l’intera regione era circondata da notevoli quantità di minerali di ferro. I minerali metalliferi furono cercati e sfruttati in un raggio d’azione sempre più ampio, non solo lungo le coste della Ionia (sponde asiatiche del Mare Egeo, ossia le coste nord-orientali della attuale Anatolia) ma anche nel Ponto Eusino (Mar Nero), e ciò spinse i Milesiani a fondare colonie con lo scopo commerciale, ma anche per reperire minerali.

L’insediamento urbano, molto probabilmente, fu stimolato proprio dalla presenza di minerali ferrosi del Monte Mykale (oggi Samsun Dag), del Latmos e del Gurion, ma anche dalla metallurgia del rame, del bronzo e del piombo, con cui venivano realizzate armi e utensili, per il mercato interno e per l’esportazione.

Ad arricchire il già fiorente quadro economico, occorre aggiungere anche il carbon fossile che si trovava nel raggio d’azione dei cittadini di Mileto.

La stessa valle del Meandro costituiva una facile via di penetrazione commerciale verso l’entroterra. I fondatori-commercianti furono pertanto attirati, sia dalla facilità di accesso dal mare, sia da un percorso carovaniero parallelo al fiume per raggiungere i clienti all’interno. Il territorio della città, e in particolare la pianura alluvionale del suo fiume, era esteso e fertile perciò fu anche sede di una redditizia attività agricola, in particolare il grano, che veniva esportato in Grecia. Per concludere, le montagne vicine erano coperte da foreste, il cui legname veniva utilizzato per l’industria navale.

Carta dei processi di sedimentazione del Fiume Meandro nei secoli. I porti di Mileto erano riparati dall’isola di Lade (a sinistra in alto). Si noti il notevole avanzamento della ”linea di riva” fra l’età classica e i tempi attuali, dovuto ai depositi alluvionali del Meandro. Mileto si trovava sul mare mentre oggi si trova a circa 9 km. diventando una città dell’entroterra durante la prima età cristiana.

L’area intorno a Mileto aveva quindi tutte le caratteristiche per essere un polo d’attrazione per moltissime attività commerciali ed economiche e quindi per un insediamento urbanistico di prima grandezza. La sua espansione durò circa un millennio e terminò a causa dell'insabbiamento dei suoi porti, che penalizzò i suoi traffici marittimi. Le attuali rovine di Mileto si trovano 9 chilometri lontani dalla costa.

La causa principale del suo insabbiamento pare sia stato lo sfruttamento intensivo delle foreste con i conseguenti smottamenti e processi erosivi, che le piogge scaricavano a fondo valle sedimentando nella foce del Meandro. Ma ora ritorniamo a quel grande millennio che rese famoso Mileto.

Mileto. Un complesso portuale di primo ordine

Come abbiamo già analizzato, la posizione privilegiata e le cospicue esportazioni di prodotti locali (tessuti, ceramiche, grano, utensili di metallo e armi, ecc.) determinarono il potenziamento del commercio marittimo di MILETO che indusse i Milesiani ad ampliare il numero degli approdi, per cui dal più antico porto, quello di Atena, che era diventato troppo piccolo, si passò al grande porto del Leone. Ambedue erano esposti ad ovest, ma fu utilizzato anche il porto di Nord-Est (di cui non conosciamo il nome) quasi all’estremità della penisola. In tal modo poteva essere scelto il porto più riparato dalle traversie del mare e del vento. La decadenza socio-economica di MILETO si manifestò definitivamente verso il VI sec. d. C., ma in realtà si trattò di un fenomeno che iniziò qualche secolo prima, innescato, come abbiamo visto, da un processo geologico d’interramento progressivo del delta.

Quasi al centro di Mileto c’è una collina, ai lati della quale sono i due porti principali di Ponente: quello più settentrionale “del Leone”, quello meridionale “del Teatro”. Nell’ampia zona centrale che collegava i due porti, sorgevano gli edifici commerciali, religiosi, amministrativi. Le tre zone residenziali si trovavano: una a nord, l’altra sulla collina tra i porti, la terza, più ampia a sud.

La cartina sopra indica:

- Le due AREE COMMERCIALI (due macchie nere con punti bianchi) alle spalle del Porto dei Leoni (la profonda insenatura, in alto a sinistra) e del

Porto del Teatro (la golfata più ampia, sotto a sinistra)

- L’AREA CIVILE (tratteggiata nel verso orizzontale) unisce le aree commerciali dei due porti.

- AREE RELIGIOSE (trattegiate di traverso). Vicino ai porti ed ai mercati, un poco distaccati da essi vi sono le rovine di due santuari, rispettivamente di Apollo Delphinios (a nord sul porto «del Leone»), di Athena (a sud sul porto del Teatro).

MILETO, CENTRO FINANZIARIO E CULTURALE

Il traffico marittimo, l’alleanza con Atene, la cultura filosofica, la vicinanza con la Lidia (alle spalle), ne fanno la città ideale per la prima coniazione monetaria. Nell’Iliade Mileto è ancora una città della Caria e i suoi abitanti combattono contro gli Achei. Secondo la tradizione, successivamente, durante la cosiddetta prima colonizzazione greca, la città fu rifondata da colonizzatori Ioni provenienti dall’Attica e dalla Beozia, (vedi cartina sopra) che sottrassero il territorio ai Carii. Il governo fu esercitato dall’aristocrazia, che fece diventare Mileto un attivissimo centro di scambio. Furono fondati scali commerciali e colonie destinate a diventare importanti, fra cui Abido sullo stretto dei Dardanelli, Cizico sulla costa asiatica del mar di Marmara, Sinope e Histria sul Mar Nero, Naucrati sul delta del Nilo. La politica di Mileto in quel periodo fu ispirata a mantenere buoni rapporti con le grandi potenze mediterranee che avrebbero potuto danneggiare la sua espansione economica.

Particolarmente stretti furono i rapporti con l’Egitto, che Mileto appoggiò contro gli Assiri. Attorno al VII secolo a.C. dodici città della Ionia, tra cui Mileto (la cosiddetta Dodecapoli ionia) si unirono a formare la Lega Ionia, per meglio resistere all’espansionismo dell’Impero Persiano. In quegli anni Mileto era divenuta il centro intellettuale della Ionia: Talete, Anassimandro ed Ecateo le attribuirono, nella storia della cultura occidentale, la prestigiosa condizione di culla della filosofia, delle scienze naturali, degli studi geografici e storiografici. L’alfabeto in uso nella città si estese a numerosi altri centri di cultura e, dopo essere stato adottato da Atene nel 403-402 a. C., divenne l’alfabeto comune a tutto il mondo greco. Si calcola che nel VI sec. a. C. la popolazione di Mileto raggiungesse i 60.000 – 70.000 abitanti. Aristagora guidò un’insurrezione contro i Persiani, conclusasi con la sconfitta navale degli Ioni (e dei Milesi) davanti all’isola di Lade (494 a. C.) e con la distruzione della Mileto arcaica, la cui popolazione fu deportata sul Fiume Tigri. La caduta della città fu accolta in tutto il mondo greco come una sciagura nazionale. Ma dopo la vittoria dei Greci sui Persiani a Mykale (479 a. C.), si decise la ricostruzione di Mileto, il cui piano regolatore fu probabilmente concepito dall’innovatore dell’urbanistica antica, Ippodamo, nativo appunto della città. Il cosiddetto “impianto ippodameo” fu seguito da varie nuove colonie greche. Nel 401 la città fu assediata da Ciro il Giovane e tornò a subire completamente l’autorità persiana, dalla quale la liberò Alessandro Magno nel 334 a. C. - Contesa per due secoli fra i sovrani ellenistici, Mileto entrò a far parte nel 133 a.C., come città libera, della provincia romana d’Asia ma perse del tutto la sua indipendenza dopo il 78 a. C. per essere stata favorevole a Mitridate nel corso della guerra contro Roma. Durante l’ellenismo* e nella prima epoca imperiale romana la città ebbe grandissimo sviluppo, documentato dalla costruzione di imponenti edifici pubblici fra cui la Biblioteca di Celso.

* Il termine Ellenico viene usato a partire dal V secolo a.C. ad indicare le genti di lingua e cultura greca rispetto ad altri popoli.

Il termine Ellenistico indica il periodo storico-culturale in cui la cultura greca si diffonde oltre i confini della Grecia e fu coniato nell’Ottocento per indicare il periodo che va dall’epoca di Alessandro Magno alla definitiva conquista romana avvenuta con la battaglia di Azio nel 31 a.C.

I più grandi centri dell’arte ellenistica rimasero al di fuori della Grecia, in particolare Alessandria d’Egitto, Antiochia di Siria, Rodi, Efeso, Pergamo Laodicea ecc...

L’URBANISTICA DI MILETO

PIANTA DI MILETO: La pianta regolare secondo le idee di Ippodamo di Mileto V secolo a.C.

1 – Teatro

2-3 – Leoni di pietra

4 – Agorà del Sud

5 – Stadio

6 – Agorà

7 – Tempio di Atena

8 – Sito Arcaico

9 – Porta Sacra

10 – Via Sacra (congiungeva Mileto al Tempio di Apollo a Didime)

Mileto – Planimetria generale del promontorio di Mileto. Si noti il tessuto urbano costruito all’estremità di un promontorio, e l’impianto ippodameo della città, secondo un rigido schema ortogonale. Nelle varie epoche si succedettero i vari insediamenti: quello settentrionale fu arcaico, quello occidentale fu ellenistico, e quello meridionale fu greco-romano.

Ciò che maggiormente impressiona, nella divisione dei quartieri, è la pianta disegnata a scacchiera. Gli isolati base misurano mt 29,50 X 51,60 e sono variamente suddivisi nel senso della lunghezza. Le strade, i cui assi coincidono con quelli della penisola, sono larghe mt 4,50; si distinguono tre arterie maggiori, larghe mt 7,50 (una in senso longitudinale, due in senso latitudinale), che servono come vie principali. Una di esse, quella longitudinale, portava dal centro della città verso la porta principale sud (Porta Sacra, che non è perfettamente sull'asse di essa), che immetteva nella via diretta al Tempio di Apollo (extraurbano) di Didyma.

Il sistema costruttivo della città è il risultato dell'adattamento ad uno schema perseguito sin dalla fondazione Mileto e che durò sino alla fine dell'Ellenismo (31 a.C.).

I PORTI DI MILETO

I resti di uno dei due Leoni all’ingresso del Porto

La nuova citta’ ebbe, secondo il progetto di Ippodamo di Mileto, pianta circolare e robuste mura di cinta. Il sistema adottato prevedeva vie parallele che intersecandosi perpendicolarmente creavano una maglia rettangolare adornata da templi, ginnasi, teatri ed altri splendenti edifici. Una cinta, considerata tra le migliori opere difensive dell’epoca, proteggeva la citta’ da ogni incursione nemica. Almeno cinque porti accoglievano nelle loro insenature le navi provenienti da tutto il mondo, riempiendo la citta’ di mercanzie e di ricchezze. L’antica rete urbana della scuola di Ippodamo e’ visibile ancor oggi nell’attuale topografia della citta’, e si estende sia dentro che fuori le mura medioevali della Citta’ dei Cavalieri (1480 d.C.).

Partendo da sinistra: In corrispondenza della freccia indicante il Nord si nota l’ansa del

1) - Porto di Atena; 2) Porto del teatro; 3) Porto dei Leoni; 4) Porto del Nord Est (collina di Kalabak).

–La principale caratteristica del porto di Mileto era la seguente: le navi in arrivo potevano scegliere la baia più ridossata o comunque più idonea dal punto di vista meteo-marinaresco, consentendo alla città portuale di essere operativa tutto l’anno con qualsiasi tipo e forza di vento.

Strabone dice che Mileto aveva quattro porti, ma solo dei tre più importanti si conosce il nome e la posizione esatta.

Il Porto dei Leoni si trovava nell'insenatura più profonda e sicura fra Humeitepe e Kalehtepe.

Il porto del Teatro in quella fra Kalehtepe e la platea dell'Athenaion, che è più ampia ma anche più aperta.

Gli altri due porti probabilmente vanno situati l'uno nell'insenatura a S-O dell'Athenaion lungo cui si estendeva la città arcaica, l'altro nell’insenatura E, accanto all'Agorà Stoà e al centro della città.

La grande cerchia di mura, su cui tacciono completamente le fonti antiche, fu costruita probabilmente alla fine del V sec. a. C. in relazione agli agitati avvenimenti che riportarono Mileto sotto il dominio persiano.

Pare che le mura, scavate però solo in minima parte, seguissero in origine tutto il contorno della penisoletta, includendo anche Kalabaktepe. Le porte principali erano solamente due: la Porta Sacra, da cui usciva la via omonima che portava a Didyma, e la Porta del Leone a S-E, non molto distante dall'agorà S, da cui usciva una strada costiera. Agli inizi del II sec. a. C. il settore S-O della cerchia, compresa Kalabaktepe, fu abbandonata: un nuovo tratto di mura andava dritto dalla Porta Sacra al mare.

Un addio nel porto di Mileto....

Plastico di Mileto - 200 d.C. Museo di Pergamo

Plastico di Mileto - 200 a.C. – Museo di Pergamo

Il porto principale di Mileto (porto dei Leoni), era fronteggiato da una piazza su cui si ergeva il santuario del dio patrono della città. Apollo Delphinios. Il grande recinto porticato (iniziato verso il 470 - 450 a. C.) fungeva anche da archivio di stato, conteneva numerose iscrizioni, rilievi votivi e statue onorarie. Dalla piazza del porto iniziava la grande strada che conduceva al santuario di Apollo a Didima. Presso di essa si trovavano le piazze principali di Mileto, in mezzo a un complesso di edifici pubblici e privati: il vero e proprio centro della città era la piazza in cui sorgeva il Buleuterio (175-164 a. C.), contenente all'interno una gradinata semicircolare capace di ospitare ca. 1200 persone. Dalla piazza del Buleuterio si passava alla vastissima Agorà Stoà, attraverso una porta monumentale, di età antonina, i cui elementi sono stati pressoché interamente trasportati e ricomposti nel museo di Pergamo a Berlino.

MILETO - Il monumento del porto, commemorativo della vittoria di Ottaviano ad Azio nel 31 a.C. Sull’insenatura del porto dei leoni si apriva l’Agorà Sud, prossima al santuario di Apollo Delphìnios, costituito da un cortile costruito intorno all’altare; in questo edificio si custodiva l’archivio della città.

Le rovine del vecchio porto di Mileto

La nuova aristocrazia giunta al potere fece di Mileto una pòlis “moderna”, dove l’ascesa sociale era possibile non solo ai “valorosi” in senso omerico, ma anche a coloro che si rivelavano abili nel “maneggiare denaro”, quindi nel commercio, nell’industria, importazione di materie prime ed esportazione di prodotti finiti.

Asia Greca. Ionia, Mileto. Diobolo, ca. 478-390 a.C.

Protome di leone con la testa volta a destra con le fauci aperte.

Due innovazioni si rivelarono decisive: l’introduzione della moneta di elettro, (una lega metallica di oro e argento) che, oltre a facilitare, “laicizzò” gli scambi commerciali tra i vari popoli svincolandoli da rituali e credenze religiose. Il diffondersi dell’alfabeto greco d’origine fenicia diede corso alla cosiddetta “numerazione ionica” i numeri corrispondono alle lettere dell’alfabeto greco (alfa = 1; beta = 2; gamma = 3.

EVOLUZIONE DELLE SCIENZE NAUTICHE

I naviganti del Terzo Millennio sanno quanto possono essere insidiosi i venti e i mari dell’Egeo e che percorrere in sicurezza le rotte marittime tra i vari empori commerciali richiede una conoscenza approfondita di tutti gli elementi meteo-marini di tutte le zone, compreso i fondali, le secche, le scogliere e i ridossi, durante la navigazione costiera. Ma quando il capitano marittimo dell’antichità era costretto a lasciare la costa che ben conosceva, e metteva la prua verso il mare aperto, dopo aver rivolto una preghiera ad Eolo e Poseidone “Eliconio” (a cui era dedicato il santuario pan-ionio del monte Micale, di fronte al porto di Mileto), le competenze meteorologiche e geografiche non bastavano più. Per “orientarsi” (ovvero fare vela verso “oriente”, là dove sorge il sole) occorreva “masticare” nozioni d’astronomia complesse, derivanti dall’osservazione e dallo studio dei cieli che Caldei, Babilonesi, Egiziani, andavano conducendo da secoli. Quando sopraggiungeva la notte (i viaggi potevano durare anche settimane), i naviganti si lasciavano guidare dalla posizione dalla Stella Polare. Geografia, meteorologia, astronomia, ma anche trigonometria per calcolare, ad esempio, la distanza di una nave dalla costa, sono tutte scienze “positive”, di immediata applicazione pratica, che richiedono tuttavia abilità e precisione nell’osservazione del cielo stellato, dei fenomeni naturali e del calcolo matematico.

Mileto – La zona dell’antico porto

L’Agorà – Gli scavi hanno riportato alla luce i resti pre-persiani (sec.VII a.C.) degli edifici, e inoltre un cospicuo numero di statue virili sedute disposte lungo la Via Sacra risalenti al sec.VI a.C.

L’Agorà (Stoà) di Mileto – Ingresso del tempio greco

La stoà ("eretto") è una struttura tipica dell'Archittetura greca antica, costituita da passaggi coperti o portici per uso pubblico in un edificio di forma rettangolare allungata che presenta uno dei lati lunghi aperto e colonnato, generalmente prospiciente una piazza o una via, mentre l'altro è chiuso da un muro; la copertura può essere a spioventi, a terrazze oppure l'edificio può sopraelevarsi ripetendo lo schema del piano inferiore.

L'Agorà S (foto sopra) era fiancheggiata da grandi porticati. Presso il porto più interno sorgeva un grande complesso termale, donato da Faustina (probabilmente la moglie di Marco Aurelio), che conteneva numerose e preziose opere d'arte; il Teatro, uno dei più grandi dell'Asia Minore (140 m di diametro), iniziato alla fine del secolo IV a. C.; e lo Stadio, rettangolare, lungo 194,5 m, capace di ospitare sulle gradinate ca. 14.000 persone. La via processionale che partiva dalla piazza del porto dei Leoni, passava per il sobborgo occidentale di Panormos e raggiungeva dopo ca. 16 km Didima, la sede del tempio di Apollo Pilesios, uno dei più importanti Santuari Oracolari del mondo antico. Gli scavi hanno riportato alla luce i resti pre-persiani (sec. VII a. C.) degli edifici, e inoltre un cospicuo numero di statue virili sedute, disposte lungo la via sacra, risalenti al sec. VI a. C. L'edificio del tempio, ricostruito integralmente in età ellenistica, era uno dei più imponenti e ammirati dell'antichità: un grandioso tempio ionico diptero, con dieci colonne sui lati brevi e ventuno sui lati lunghi. Fu distrutto da un terremoto verso l'anno 1000.

Mileto - Frontone del Tempio di Serapide

Milesi famosi

• Mileto (mitico fondatore)

• Talete - "primo" filosofo naturale greco; "il padre della scienza".

• Anassimandro - filosofo; allievo di Talete

• Anassimene - filosofo; amico e allievo di Anassimandro

• Leucippo - filosofo; fondatore dell'atomismo e maestro di Democrito

• Eubulide - filosofo; formulò il "paradosso del mentitore"

• Ecateo di mileto - geografo e storico

• Ippodamo di Mileto - architetto e urbanista

• Eschilo Illustrio - cronachista e biografo

• Aristide - scrittore

• Isidoro - architetto

•Timoteo - poeta. Cadmo - storico, forse immaginario

La Porta del mercato di Mileto – E’ un reperto archeologico, Capolavoro dell'architettura romana, attualmente si trova nel Pergamon Museum di Berlino. La porta del mercato è una maestosa facciata costruita intorno al 120 a.C. mettendo insieme l'idea dei propilei a colonnato greco, la porta ad arco e la facciata del teatro romano. Proprio per questa mescolanza di stili la porta è considerata un importante esempio della relazione tra la tradizione costruttiva ellenistica e l'espressione artistica della Roma imperiale.

Il mercato di Mileto-Pergamom Museum, Berlino

Le rovine dell’antica città di Mileto

Resti delle Terme di Faustina (moglie dell'imperatore Marco Aurelio)161-180 d.C. e della Palestra.

Mileto: terme, particolare di statua di leone

Mileto, il teatro, vista d'insieme

Il grande teatro di Mileto visto dalla via del porto. Costruito nel IV sec. a.C. contava 5000 posti nel periodo ellenistico e 25.000 in epoca romana nel II sec. Solo in parte è ricavato nella collina ed un lato appoggia su poderosi muraglioni. La sovrastante rocca bizantina venne edificata anche con materiali asportati dal teatro

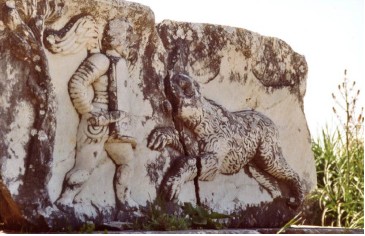

Mileto: Bassorilievo del gladiatore nel teatro

Mileto, la zona dell'antico porto

Procedendo dal teatro verso il porto antico ci s’imbatte nel monumento ancora visibile con le due teste di leone di dimensioni gigantesche. Ciascuno di questi leoni fu posto su ogni lato dell’imboccatura come monito contro eventuali nemici.

Cavea dei gladiatori. La cavea del teatro, ancora oggi ben conservato, poteva contenere 25.000 spettatori.

LA MILETO CRISTIANA - San Paolo si fermò a Mileto nel suo terzo viaggio missionario, sulla via di ritorno a Gerusalemme.

L’apostolo Paolo giunse a Mileto verso il 56. Poiché voleva essere a Gerusalemme per la Pentecoste e non desiderava rimanere più del necessario in Asia Minore. Paolo, che si trovava a quanto pare ad Asso, decise di prendere un battello che non si fermava a Efeso. Tuttavia non trascurò i bisogni di questa congregazione. Da Mileto, senza dubbio per mezzo di un messaggero, mandò a chiamare gli anziani della congregazione di Efeso, distante quasi 50 km. Il tempo necessario perché giungesse loro il messaggio ed essi venissero a Mileto (almeno tre giorni) era evidentemente meno di quello che avrebbe impiegato Paolo se fosse andato a Efeso. Questo forse perché le navi provenienti da Asso che toccavano il porto di Efeso facevano più fermate di quelle che si fermavano a Mileto. Oppure perché le circostanze avrebbero richiesto che Paolo si trattenesse di più se si fosse recato a Efeso.

Parlando agli anziani della congregazione di Efeso, Paolo ricordò il ministero che aveva svolto fra loro, li esortò a prestare attenzione a se stessi e al gregge, li avvertì del pericolo che “oppressivi lupi” si insinuassero nella congregazione e li incoraggiò a restare svegli e a rammentare il suo esempio. Sentendosi dire che non l’avrebbero più visto, quegli anziani piansero “e gettatisi al collo di Paolo, lo baciarono teneramente”; poi lo accompagnarono alla nave.

In un’epoca imprecisata, dopo la sua prima detenzione a Roma, sembra che Paolo sia tornato a Mileto. Trofimo, che in precedenza l’aveva accompagnato da Mileto a Gerusalemme, si ammalò e Paolo dovette lasciarlo.

CARLO GATTI

Rapallo, 11 Giugno 2015

SPRECARE UN SILURO PER UN VELIERO

Sprecare un siluro per un veliero

La notte del primo luglio 1915, il Capitano Nardo Bianchi osservava sereno

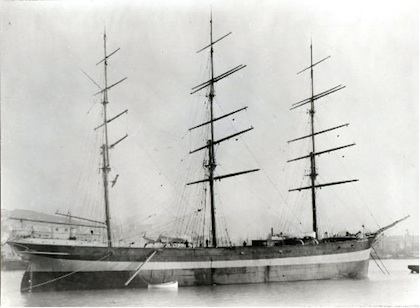

l’ultima parte dell’agile navigazione del suo Sardomene (pron. Sardomìn), veliero armato dagli imprenditori camogliesi Mortola e Bozzo.

Entrata della Chiesa di S.Rocco (Camogli): sul pavimento di marmo, uno splendido brigantino classico (brig), dono dell’Armatore Giuseppe Mortola nel 1896 (foto B. Malatesta)

I pensieri del Comandante

Con quella splendida nave a vela, considerata un veloce “clipper“, era partito il 21 febbraio da Bunbury in Australia, con destinazione Liverpool. Portava con sé un carico di legno pesante, il “jarrah”. Quel materiale era usato nel Regno Unito soprattutto all’esterno: travertini, cancelli, recinzioni, pavimentazioni varie, eccetera. Aveva il pregio di indurirsi fortemente una volta maturato, fino al punto di non poter essere trattato da nessun utensile dei falegnami. Bianchi, un trevigiano trentacinquenne, pensava a quanto successo due mesi prima in quelle acque. Il transatlantico Lusitania era stato silurato da un U-Boot tedesco e s’era portato dietro milletrecento persone.

Il Lusitania, colpito a morte, affonda; è il 7 maggio 1915

L’Italia a quel tempo era già in guerra con l’Impero Austro-Ungarico, ma non esisteva di fatto una formale dichiarazione di ostilità tra il nostro Paese e la Germania, alleata dell’Austria. E’ possibile che il Capitano non ritenesse il Sardomene un obiettivo strategico, anche se poche ore prima, una cannoniera inglese l’aveva avvertito della presenza di U-Boot in quelle acque. La stampa alleata di quell’epoca definiva “pirateria tedesca” certe aggressioni alle navi mercantili e il governo aveva assegnato perciò alle inermi unità alcune navi scorta in quell’area. Il vociare multilingue dell’equipaggio lo distolse da quei cupi pensieri.

Gli armatori camogliesi del Sardomene: a sn. Giuseppe Mortola (Sanrocchìn) e a ds. Vittorio Bozzo (Torrixân)

Quegli armatori camogliesi avevano costruito un’azienda grande e florida, che riuscì in seguito a traghettare abilmente il business dei traffici a vela ottocenteschi verso i più moderni piroscafi. Bianchi rifletteva anche sulla stranezza che quella nave non ospitasse nessun membro d’equipaggio proveniente dalla “Città dei Mille Bianchi Velieri”. Ciò era spiegato dalla sua lunga permanenza all’estero: infatti, oltre agli italiani, a bordo lavoravano russi, svedesi, spagnoli e scozzesi.

Il disastro

Ad un tratto, una forte esplosione sconquassa il veliero camogliese. L’equipaggio è in preda al panico, le sovrastrutture e lo scafo cedono, la nave – appesantita dal carico di legno duro – collassa e affonda in pochi minuti. Undici dei ventidue membri d’equipaggio – incluso il Capitano – periscono nella tragedia (fonte: Alfredo Noris, sopravvissuto). I naufraghi vengono salvati dalla nave scorta inglese, ma per gli altri non c’è niente da fare. Il colpo fatale era stato sferrato da un sommergibile tedesco, l’U-Boot U24, comandato dal Capitano Rudolf Schneider.

Un sommergibile della stessa classe dell’U-Boot U24, che lanciò il siluro verso il "Sardomene" (1 luglio 1915)

Sicuramente, mentre affondava, Bianchi si chiedeva perché non venne dato nessun preavviso dell’attacco e perché una nazione formalmente non ostile avesse attaccato un’unità italiana, “sprecando” così un siluro per un innocuo veliero. Va qui ricordato che solo un mese dopo, sarà accordato tra i belligeranti di preavvertire le unità mercantili prima di colpirle.

Il racconto di un superstite

Tra gli italiani sopravvissuti c’era il genovese Alfredo Noris – Primo Ufficiale - che raccontò quegli orribili attimi: “Era circa l'una di notte quando avvistai un periscopio a circa trecento metri a sinistra della prua: l'impressione che tutti ne avemmo fu che il sommergibile si allontanasse dal nostro veliero, che evidentemente non formava un bersaglio che ripagasse la spesa del siluro. Ma fu probabilmente la bandiera italiana che lo invogliò a farci la festa. Fatto è che all'improvviso il sommergibile si voltò, lanciando un siluro verso di noi. Non era neppure il caso di evitarlo: il veliero era impotente a manovrare e poi la distanza era cosi breve che si può dire che avemmo appena il tempo di vedere in acqua il siluro che già ci colpiva giusto al centro. La scossa sembrò sollevare la nostra nave fuori dall'acqua. L'esplosione fu terribile: abbatté di colpo gli alberi, le vele, le sartie, spogliò per cosi dire il veliero, facendolo inclinare fortemente a sinistra. Per l'urto, due marinai stranieri furono sbalzati in acqua dal castello di prua: uno affogò e l'altro fu salvato. Il nostromo, l'irlandese O’Neill, che si trovava al castello di prora, si diresse verso la scialuppa di dritta.

Passando per il ponte, vide due marinai, Francesco Orteghe e un altro, gravemente feriti; capimmo allora che non ci sarebbe stato il tempo di lanciare le scialuppe. Venne dato l'ordine di afferrarsi ai salvagente e di gettarsi in acqua, che ognuno provvedesse a sé stesso e Dio per tutti. Fu allora che vidi per l'ultima volta il Comandante. Il Capitano Bianchi forse non voleva lasciare la nave senza prima aver messo in salvo qualche carta preziosa oppure la cassa: entrò nella sua cabina e non ne usci più.

Posizione del relitto del “Sardomene”

Noi balzammo in acqua: due minuti dopo, il Sardomene colò a picco con gran risucchio, trascinando con sé quanti non erano così lontani da evitare quel vortice. Contammo undici cadaveri in acqua e tanti ne vennero raccolti dalla nave di scorta affrettatasi in nostro soccorso. Due italiani erano stati uccisi dalla esplosione: il cuoco Giorgio Valle e il marinaio Luigi Molla, fra gli scampati, oltre a me e a sei marinai stranieri, lo spezzino Ernesto Capetta e il napoletano Salvatore Molla».

A Camogli

Anche a Camogli l’eco della tragica notizia riempì di tristezza le vie cittadine. In un incontro del Consorzio degli Armatori e dei Capitani di Camogli, il rappresentante Antonio de Gregori inviò formalmente all’Ammiraglio Giovanni Bettolo – a quel tempo parlamentare - una lettera di protesta così da essere inoltrata al Primo Ministro Salandra.

Camogli: la vecchia Scuola di Marina (grafica di G.B. Ferrari, 1925 ca.)

Bettolo affermò che “il Governo ha avanzato adeguate proteste per l’aggressione e che a tempo opportuno speriamo siano dati risarcimenti adeguati”. L’affondamento del Sardomene venne registrato nella storia come la prima perdita di una nave mercantile italiana nel Conflitto 1915-18.

Breve storia del Sardomene

L’unità fu costruita a Southampton nel 1882 per conto della grande flotta Fernie, Henry & Sons di Liverpool, che fu attiva dal 1870 al 1905. Aveva una portata lorda di 1927 tonnellate, lunga ben 92 metri (i brigantini a palo camogliesi erano di circa 65 metri), tre alberi con vele quadre. Aveva lo scafo in ferro, come era d’uso in Inghilterra a quel tempo di transizione tra la propulsione eolica e quella meccanica. Va qui ricordato che molti nostri armatori acquistarono a fine secolo velieri inglesi con struttura in ferro, ovviamente più resistenti alle operazioni marittime e pressochè inesistenti in Italia. Era quindi una grande nave, che sicuramente sarebbe stata più veloce se avesse avuto un albero extra, mettendola così davvero alla pari coi rapidi clipper inglesi e americani adibiti al traffico del tè.

Immagine d’epoca del Sardomene nella Sede della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli (foto B.Malatesta)

L’ultima partenza del “Sardomene” riportata dalla stampa: è il 21 febbraio 1915, da Bunbury, Australia. L’inserto mostra erroneamente come tipo di veliero “barque”, cioè brigantino a palo; in realtà l’unità camogliese era una “ship”, poiché provvista di tre alberi a vele quadre.

Nell’ultimo viaggio, il veliero camogliese partì da Marsiglia il 28 luglio 1914 al comando di Nardo Bianchi con un carico di piastrelle con destinazione Bunbury, nei pressi del porto di Fremantle (Perth), nell’Australia Occidentale. Lì arrivò il 17 gennaio e, dopo le necessarie operazioni portuali, il 21 febbraio partì per Liverpool con 4.000 tonnellate di legno “jarrah”. Da notare, che durante il viaggio Australia-Inghilterra il veliero fece una toccata in Sud Africa per scaricare parte del legname. E’ inoltre possibile che l’equipaggio fosse poco informato sull’entrata in guerra italiana (maggio 2015) poiché la nave era in alto mare; fu sicuramente avvertito quel primo luglio, all’arrivo in acque inglesi.

Splendido dipinto del “Laomene”, unità gemella del “Sardomene”: ha a riva la bandiera bianca e rossa, vessillo della compagnia inglese “Fernie, Henry & Sons” (opera di Antonio Jacobsen)

Il toccante commento della sorella del Comandante Bianchi

La sorella del Capitano Bianchi, ricordò tristemente alcuni episodi di famiglia, affiorati mentre osservava le rovine del suo palazzo nei pressi di Treviso, abbattuto dall’artiglieria austro-ungarica nel Primo Conflitto.

“Sotto le macerie rinvenni la fotografia di mia madre. Sempre bella. Diseppellii pure quella del mio prediletto fratello. Non è bastato al nemico lanciare il perfido dardo, colpire l’innocuo veliero guidato da Nardo nelle isole d’Irlanda e cacciato a fondo con un siluro assieme a quasi tutto l’equipaggio. Ha voluto ancora, quel vile, colpire l’effige del capitano del Sardomene nella sua casa di campagna, fra le pareti domestiche”.

Bruno Malatesta/maggio 2015

Fonti: - Articoli vari locali d’epoca – Biblioteca Civica “N.Cuneo” - Camogli - Pro Schiaffino: I soprannomi degli armatori di Camogli; - G.B. Ferrari: Capitani e Bastimenti di Liguria; - Pro Schiaffino: I 1000 bianchi velieri di Camogli; - Vari articoli liberi da copyright su Internet; - Alcune immagini non originali sono libere da copyright.=

Eventuali precisazioni o ulteriori informazioni sono benvenute. Grazie

USS CONSTITUTION - Una leggenda

USS CONSTITUTION

Una Leggenda

La USS Constitution, detta "Old Ironsides" è una fregata pesante a tre alberi, in legno, della United States Navy. Battezzata in omaggio alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, è la più vecchia nave al mondo ancora galleggiante (la HMS Victory è più vecchia di trent'anni, ma è stata tirata permanentemente in secca).

La Constitution fu una delle sei fregate originali autorizzate alla costruzione dall'Atto Navale del 1794. Joshua Humphreys le progettò per essere le navi capitali della marina e quindi la Constitution e le sue sorelle furono più grandi e meglio armate delle fregate standard dell'epoca. Per un certo periodo alla Constitution venne assegnato il numero di classificazione di scafo IX-21 ("IX" significa "Miscellanea non classificata"), ma venne riclassificata "nessuna" il 1 settembre 1975

La Constitution abbatte l'albero di mezzana della Guerriere. La Constitution venne costruita nel cantiere navale di Edmund Hart a Boston, Massachusetts con assi di quercia virginiana spesse fino a 178 mm. Fu varata il 21 ottobre 1797 ed entrò in servizio il 22 luglio 1798. Il suo primo servizio fu il pattugliamento delle coste sudorientali degli Stati Uniti durante la guerra non dichiarata con la Francia del 1798-1800.

Nel 1803 venne designata come nave ammiraglia dello squadrone del mare Mediterraneo sotto il comando del capitano Edward Preble e servì nel corso della prima guerra barbaresca contro gli Stati barbareschi del Nordafrica che chiedevano il pagamento di tributi dagli Stati Uniti, in cambio del permesso dell'accesso delle navi mercantili ai porti mediterranei. Preble iniziò una campagna aggressiva contro Tripoli bloccando i porti e bombardando fortificazioni. Infine Tripoli, Tunisia e Algeria accettarono di firmare un trattato di pace.

La Constitution pattugliò la costa del Nordafrica per due anni dopo il termine della guerra, per far rispettare i termini del trattato.

Ritornò a Boston nel 1807 per due anni di raddobbi. La nave venne rimessa in servizio come nave ammiraglia dello squadrone del Nord Atlantico nel 1809 al comando del commodoro John Rodgers.

All'inizio del 1812 le relazioni con il Regno Unito si erano deteriorate e la Marina iniziò a prepararsi per la guerra che venne dichiarata il 20 giugno. Il capitano Isaac Hull che era stato nominato ufficiale comandante della Constitution nel 1810 prese il mare il 12 luglio per prevenire il blocco dei porti. La sua intenzione era di unirsi alle cinque navi dello squadrone di Rodgers.

Il 17 luglio la Constitution avvistò cinque navi al largo di Egg Harbor nel New Jersey. Il mattino seguente le vedette avevano determinato che si trattava di uno squadrone britannico che aveva a sua volta avvistato la Constitution e che si era messa al suo inseguimento. Trovandosi in bonaccia, Hull e il suo equipaggio misero in mare le barche per trainarla fuori tiro. Tonneggiando tenendosi sull'ancorotto (tecnica per trainare o far virare una nave usando l'ancorotto) e bagnando le vele per sfruttare ogni alito di vento la Constitution iniziò a guadagnare lentamente vantaggio contro i britannici. Dopo due giorni e due notti di incessante lavoro sfuggì infine ai suoi inseguitori.

Un mese più tardi, il 19 agosto incontrò la fregata HMS Guerriere al largo della Nuova Scozia e ingaggiò battaglia, riducendola dopo 20 minuti ad uno scafo privo d'alberi, così gravemente danneggiata da non valere la pena di essere trainata in porto. Hull usò efficacemente le sue bordate più pesanti e la superiore capacità di manovra della sua nave, mentre i britannici assistettero sgomenti alle loro bordate che rimbalzavano apparentemente senza effetto dalle fiancate della Constitution, che si guadagnò così il soprannome di Old Ironsides ("vecchia corazzata").

Nel dicembre, al comando di William Bainbridge, affrontò la HMS Java, un'altra fregata britannica. Dopo tre ore di scontro la Java era così danneggiata da essere irreparabile e venne data alle fiamme. Le vittorie della Constitution furono di grande sostegno al morale americano.

Nonostante abbia dovuto trascorrere molti mesi in porto, o a causa di riparazioni o a causa di blocchi navali, al comando di Charles Stewart la Constitution catturò altre otto navi prima della dichiarazione della pace nel 1815, inclusi una fregata ed uno sloop britannici che navigavano insieme e che combatté simultaneamente. Dopo sei anni di estensive riparazioni ritornò in servizio come nave ammiraglia dello squadrone del Mediterraneo. Ritornò in porto a Boston nel 1828.

Nel 1830 venne giudicata non in grado di navigare, ma l'indignazione pubblica alla raccomandazione che venisse smantellata (specialmente dopo la pubblicazione del poema Old Ironsides di Oliver Wendell Holmes), spinse il congresso a decidere di ricostruirla e nel 1835 rientrò in servizio. Servì come nave ammiraglia nel Mediterraneo e nel Sud Pacifico e compì un viaggio di 30 mesi intorno al mondo nel marzo 1844.

Negli anni 1850 pattugliò la costa africana in cerca di schiavisti e durante la Guerra di secessione americana servì come nave scuola per gli allievi dell'Accademia navale.

Dopo un altro periodo di ricostruzioni, nel 1871 trasportò beni per l'Esposizione Universale di Parigi del 1877 e servì nuovamente come nave scuola. Venne ritirata dal servizio nel 1882 e servì come nave ricevimenti a Portsmouth nel New Hampshire. Ritornò a Boston per celebrare il suo centennale nel 1897.

Nel 1905 l'opinione popolare la salvò nuovamente dalla demolizione; nel 1925 venne restaurata grazie alle donazioni di scuole e gruppi patriottici. Rimessa in servizio il 1 luglio 1931 venne trainata in un tour di 90 città portuali lungo la costa atlantica e pacifica degli Stati Uniti. Dal 1920 al 1923 venne rinominata Old Constitution, per liberare il suo nome per un nuovo incrociatore da battaglia in corso di costruzione, ma che non venne mai completato.

Più di 4.600.000 persone la visitarono durante il suo viaggio durato tre anni. Essendo ormai un'icona americana ritornò al suo porto di Boston. Nel 1941 venne messa in servizio permanente e nel 1954 un atto del Congresso rese il Segretario della Marina responsabile del suo mantenimento. Attualmente è ancorata nel vecchio cantiere navale di Charlestown a Boston. È aperta al pubblico per visite (per maggiori informazioni vedi il sito indicato sotto).

Dal 1992 al 1995 venne raddobbata e revisionata e riportata alla piena capacità di navigare. La revisione fu molto meno intensiva di quella della Constellation, dato che la Constitution era in forma migliore.

Il 21 luglio 1997 durante le celebrazioni per il suo duecentesimo compleanno la Constitution riprese il mare per la prima volta in oltre un secolo. Venne trainata dal suo ormeggio fino a Marblehead, quindi innalzò sei vele (fiocchi, vele di gabbia e driver) e si mosse senza assistenza per un'ora sparando 21 salve.

Ormeggiata a Boston, il ruolo moderno della Constitution è quello di "nave di Stato". Incaricata di promuovere la marina, viene visitata annualmente da milioni di visitatori. Il suo equipaggio di 55 marinai partecipa a cerimonie, programmi educativi ed eventi speciali, mantenendo la nave aperta la pubblico ed organizzando giri guidati. È ancora un vascello in servizio attivo della US Navy. L'equipaggio è composto da marinai in servizio attivo e l'assegnamento a questa nave viene considerato un incarico speciale nella marina. Tradizionalmente il titolo di capitano viene assegnato ad un capitano in servizio attivo della marina.

Caratteristiche e armamento

▪ Dislocamento: 2.250 ton

▪ Lunghezza: 204 piedi, 175 al galleggiamento

▪ Larghezza: 43 piedi e 6 pollici

▪ Pescaggio: 19 piedi e 2 pollici di prua, 22 piedi e 9 pollici di poppa

▪ Alberi: Maestra 220 piedi, Trinchetta 198, Mezzana 172 e 6 pollici,

▪ Superfice velica: 3967,89 mq con 36 vele; 1135,74 mq con 6 vele nel 1997

▪ Equipaggio: nel 1797 – 23 ufficiali, 273 marinai, 60 marines nel 1821 – 40 ufficiali, 395 marinai, 60 marines

▪ Disegnatore: Joshua Humphreys

▪ Costruttore: George Claghorne

▪ Costruita a: Hartt Shipyard, Boston, Massachusetts

▪ Varata: 21 ottobre 1797 alle 12,15

▪ Prima navigazione: 22 luglio 1798 alle 20,00

▪ Velocità: Record per 1 ora – 14.0 nodi. Record in 24 ore – 10.3 nodi.

▪ Record in 72 ore – 9.2 nodi

▪ Armamento: 1798 – 30 cannoni da 24 libbre, 16 da 18 libbre e 14 da 12 libbre 1812 – 30 cannoni da 24 libbre, 1 da 18 libbre, 24 carronate da 32 libbre

Date essenziali

▪ 21 ottobre 1797 varo della USS Constitution al cantiere Edmond Hartt’s Shipyard di Boston;

▪ Agosto 1798 in azione nella “Quasi guerra” con la Francia; 1803–1806 nave ammiraglia della flotta del Mediterraneo nella guerra contro Tripoli;

▪ 18 agosto 1812 vittoria contro la HMS Guerrière da cui il soprannome Old Ironsides;

▪ 29 dicembre 1812 battaglia contro la fregata Java e altri cinque vascelli inglesi;

▪ Marzo 1844 viaggio intorno al mondo, della durata di 30 mesi; 1931-1934 viaggio che la conduce a toccare 90 città statunitensi e ritorno a Boston;

▪ 1996-1997 sottoposta a un restauro della durata di 44 mesi, con uscita in mare nel luglio 1997;

▪ 21 ottobre 1997 compie 200 anni.

ENTRATA IN BACINO USS CONSTITUTION

La nave USS Constitution è entrata martedì scorso nel bacino della CHARLESTON NAVY YARD BOSTON NATIONAL HISTORICAL PARK per un programmato lavoro di restauro del costo di diversi milioni di dollari. La USS Constitution è la più vecchia al mondo tra le navi militari tuttora in servizio. Essa è stata consegnata alla US NAVY il 21 ottobre 1797. Tuttavia dal 1907 la nave è stata utilizzata come simbolo per preservare la storia della Marina Americana. Il restauro prevede un costo tra i 12 e 15 milioni di dollari, durerà più di due anni e sarà la prima volta che la Constitution viene tirata in secco dal 1992. Il lavoro prevederà: la sostituzione della parte inferiore del fasciame della carena; la rimozione delle 1995 piastre di rame sostituendole con 3400 fogli di rame nuovo che proteggeranno lo scafo sotto la linea di galleggiamento; la sostituzione dei bagli della coperta; la manutenzione ed eventuale sostituzione della parte superiore degli alberi e del sartiame. Durante il periodo di carenaggio la nave resterà aperta alle visite del pubblico.

ALBUM FOTOGRAFICO

Testo a cura di CARLO GATTI

Album fotografico

A cura di PINO SORIO

Rapallo, 22 Maggio 2015

LUSITANIA, affondava 100 anni fa.

Cento Anni fa

AFFONDAVA IL LUSITANIA

E L'AMERICA ENTRO' NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il 7 maggio del 1915, l'U-boot U-20 tedesco affondò il transatlantico inglese RMS Lusitania (Cunard Line) presso la costa irlandese. Delle 1.195 vittime, 123 erano civili americani. Nessuna tragedia dei mari e nessun episodio di guerra navale ebbero mai una risonanza e delle conseguenze mondiali per l’intera umanità. Intorno alla fine di questo transatlantico, enorme e lussuoso, chiamato "il levriere dei mari", divamparono le polemiche e si addensarono i misteri. Questo evento fece rivolgere l'opinione pubblica americana contro la Germania, e fu uno dei fattori principali dell'entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco degli alleati durante la Grande Guerra, intervento che fu decisivo per la sconfitta della Germania.

L’avviso premonitore che non fu ascoltato...

Nel 1915 la Germania aveva disposto un blocco navale attorno alle coste del paese nemico: la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti, all'epoca, erano neutrali e mentre il Lusitania era ormeggiato nel porto di New York, nell’attesa di partire per l’ultimo viaggio, l'ambasciata tedesca fece pubblicare il seguente avviso sulla stampa statunitense:

«Ai viaggiatori che intendono intraprendere la traversata atlantica si ricorda che tra la Germania e la Gran Bretagna esiste uno Stato di guerra. Si ricorda che la zona di guerra comprende le acque adiacenti alla Gran Bretagna e che, in conformità di un preavviso formale da parte del Governo Tedesco, le imbarcazioni battenti la bandiera della Gran Bretagna o di uno qualsiasi dei suoi alleati sono passabili di distruzione una volta entrati in quelle stesse acque.»

Rimase celebre la risposta del Comandante Turner: “Questa é la più bella battuta che abbia sentito da anni”.

Alle 12,30 del mattino del 1° maggio 1915, il transatlantico Lusitania, orgoglio della marina civile inglese, lasciò il Pier 54 di New York con a bordo milletrecento passeggeri, di cui centocinquantanove americani che, si disse allora, fossero una “garanzia” contro un attacco tedesco. Nulla di più erroneo.

Mentre la Lusitania salpava per l’Inghilterra, il sottomarino U-20 lasciava la base in Germania per la sua più celebre missione. Le due rotte erano destinate ad incontrarsi.

Soltanto un sottomarino doveva colpire il bersaglio, benché gli ordini diramati dalla Kriegsmarine prevedevano la presenza di numerosi U-Boot in agguato in prossimità dei porti britannici e lungo le rotte più battute dell’Atlantico e del Mare del Nord.

Un certo numero di mercantili britannici erano già stati affondati dagli U-Boot, tuttavia, l’annuncio germanico apparso sulla stampa non produsse particolare effetto. Era diffusa la convinzione che nessuna nazione civile avrebbe agito piratescamente contro una nave di linea e che, soprattutto, la Germania non avrebbe corso il rischio di provocare l’intervento in guerra degli Stati Uniti.

Il Comandante inglese Turner

Con questi ottimistici pensieri i passeggeri americani e inglesi, sfidando il destino della nave, mantennero le loro prenotazioni e partirono per l’Inghilterra. Pur non viaggiando alla massima velocità di crociera, il transatlantico si avvicinò rapidamente alle acque europee con calma piatta. All’alba del 7 maggio il comandante Turner del Lusitania, pur sentendo il profumo di casa, era molto teso, ma anche deluso dall’assenza di navi militari di sua Maestà durante l’atterraggio verso l’Europa, come gli era stato promesso alla partenza. I sottomarini tedeschi operativi in quel settore, tra cui l’U-20, conoscevano esattamente la rotta del Lusitania, ma ci fu un imprevisto: giunto in prossimità della costa alle 11 del mattino, la nave incappò in un banco di nebbia che la costrinse a diminuire la velocità a 18 nodi, ma anche a farsi scudo dalle insidie del nemico. A dire il vero, l’Ammiragliato Inglese non si fece vivo con le navi militari di copertura promesse, ma lo fece con un messaggio crittografico con cui si rendeva nota la presenza nella zona di un sottomarino tedesco. Poche ore dopo un altro messaggio raggiunse il Capitano segnalando nuovamente la presenza di un sottomarino. Cap. Turner ritenne di essere ancora lontano dalla zona di agguato dell’U-Boot e, superato l’Hold Head of Kinsale, si preparò a raggiungere rapidamente Liverpool senza prendere particolari precauzioni.

Nello stesso tempo, il comandante del sottomarino tedesco U-20 Walther Schwieger, in agguato proprio nella zona del Kinsale (Mare Celtico), avvistò una nave che procedeva alla velocità di 22 nodi, aveva quattro fumaioli e non poteva che essere il Lusitania, indicata nell’annuario navale come mercantile armato. L’U-Boot modificò la propria rotta per intercettare la nave ed attaccarla.

Alle 14,10 di venerdì 7 maggio 1915, un siluro lanciato dall’U-Boot 20 colpì senza preavviso il Lusitania e quasi subito si udirono due forti esplosioni in successione. Il transatlantico sbandò sulla dritta ingavonandosi di prora. Con questo assetto innaturale e precario proseguì la sua corsa per un breve tratto con le macchine ancora in moto. L’equipaggio, malgrado la confusione provocata dal terrore e dalla disperazione dei passeggeri presenti a bordo, lanciò l’S.O.S e fece il possibile per ammainare le scialuppe di salvataggio ma, nel corso della difficile operazione, parte di queste si capovolsero. Dopo circa 18 minuti il Lusitania s’inabissò di prora.

La poppa del transatlantico emerse per qualche istante sopra il livello del mare, quindi scomparve in un gorgo immenso nel quale, fra rottami e cadaveri, si dibatteva qualche sventurato.

462 passeggeri e 302 marinai furono i superstiti, per un totale di 764 rimasti miracolosamente sulle scialuppe, mentre le vittime inermi ed innocenti del disastro furono 1200. Tra i 123 cittadini americani deceduti, perse la vita il famoso filantropico Alfredo Vanderbilt affogato dopo aver cercato di trarre in salvo molti bambini presenti a bordo. Le operazioni di salvataggio e di recupero dei superstiti iniziarono con l’invio di navi da guerra e civili non appena la richiesta di soccorso del Lusitania fu ricevuta dall’Ammiragliato. Nella giornata successiva un altro gruppo di unità navali fu inviato per il ritrovamento ed il successivo trasporto a terra delle salme dei deceduti. L’U-20 riuscì a rientrare alla sua base senza aver subito danni. Il comandante dell’U-Boot tedesco Walther von Schwieger racconto: “Il bastimento stava affondando con velocità incredibile. Il terrore regnava in coperta. Le imbarcazioni gremite, quasi strappate dalle loro gruette, piombavano in mare... Uomini e donne saltavano nell' acqua e cercavano di raggiungere a nuoto le imbarcazioni capovolte... Non potevo prestare nessun aiuto. Tutt' al più avrei potuto salvare una dozzina di tutta quella gente... Quella vista era troppo atroce: ordinai che ci immergessimo e ce ne andammo via”. Quelle rivelazioni sulle colpe tedesche squalificarono Berlino agli occhi del mondo.

Alle attività di soccorso seguì un’inchiesta per accertare la dinamica dell’affondamento nonché eventuali responsabilità del capitano Turner, sopravvissuto e salvato dopo aver passato più di tre ore in acqua. Secondo la successiva versione dell’ammiragliato britannico, il Lusitania sarebbe stato colpito a 14 miglia al largo della costa irlandese da due siluri. Molti testimoni confermarono la duplicità delle esplosioni, ma dalla lettura del diario di bordo dell’U-20, considerato attendibile e non contraffatto, emerse che il siluro lanciato fu uno solo. Secondo alcune ipotesi, la seconda deflagrazione che provocò come diretta conseguenza il rapido inabissamento del piroscafo fu dovuta allo scoppio successivo e quasi contemporaneo di circa 5.000 proiettili di artiglieria immagazzinati di contrabbando nelle stive della nave.

L’annuncio della perdita del Lusitania giunto sia a Londra sia a New York, produsse orrore, cordoglio ed indignazione impegnando con le notizie del disastro le prime pagine dei giornali. Accuse durissime furono lanciate dall’opinione pubblica contro la Germania per il fatto di aver affondato senza alcun preavviso una nave civile totalmente indifesa e per essere conseguentemente responsabile di una condotta bellica barbara e senza scrupoli umanitari.

La Germania, malgrado le critiche ed il biasimo internazionale, celebrò invece l’avvenimento come una grande vittoria. “La notizia – scrisse la Kolnische Zeitung – sarà appresa dal popolo tedesco con unanime soddisfazione, giacché dimostra all’Inghilterra ed al mondo intero che la Germania é decisa a fare la guerra sottomarina sul serio”. La Kolnische Volkszeitung – giornale cattolico e nazionalista molto diffuso commentò il fatto scrivendo: “Con orgogliosa gioia ammiriamo questa gesta della nostra Marina e non sarà l’ultima”. Furono aperte sottoscrizioni per premiare l’eroico equipaggio e coniata una medaglia commemorativa per ricordare ai posteri l’affondamento del transatlantico.

Indipendentemente dai risultati delle inchieste, dato il coinvolgimento di entrambi i paesi estensori delle conclusioni che ne derivarono, sulla realtà oggettiva dell’accaduto continuarono a permanere dubbi. Si accesero polemiche mentre furono formulate accuse contro l’Ammiragliato britannico giudicato responsabile del mancato invio di navi di scorta al Lusitania almeno nel tratto di mare considerato zona di guerra e nel quale si trovavano, come peraltro noto all’Ammiragliato stesso, U-Boot in attività.

In seguito all'attacco, tuttavia, gli Stati Uniti non entrarono subito in guerra, ma chiesero in maniera decisa la fine degli attacchi U-Boot nell'Atlantico; richiesta alla quale la Germania acconsentì non senza proteste. Dopo alcuni mesi di guerra la Germania - ormai sull'orlo della rovina - riprese gli assalti condotti con sottomarini alle navi in transito nell'Atlantico nel tentativo di ridurre i rifornimenti degli Alleati; ciò pose fine alla neutralità degli Stati Uniti.

Non molti anni fa, un gruppo di sommozzatori ispezionò il relitto del Lusitania e dichiarò: “.... si ritiene che nella stiva del Lusitania giacciano circa quattro milioni di proiettili Remington 303 fabbricati negli Stati Uniti, a una profondità di circa 100 metri”.

Il mondo é passato nel duplice guado di due guerre mondiali, ma il caso LUSITANIA continua a far parlare dei suoi irrisolti misteri.

Carlo GATTI

Rapallo, 4 Maggio 2015

STRETTO DI MAGELLANO

STRETTO DI MAGELLANO

Il diario di viaggio di Luis Sepulveda in Patagonia e nella Tierra del Fuego così ricco di riflessioni, racconti, leggende e incontri che s'intrecciano nel maestoso scenario del Sud del mondo, rispecchia oggi la sintesi dei desideri di molti turisti occidentali che guardano laggiù, dove l'avventura non solo è ancora possibile, ma è la più elementare forma di vita.

Estrecho de Magellanes é la scritta blu che disegna la via d’acqua nella zona centrale della carta (color ocra).

Lo Stretto di Magellano é un canale naturale che separa l'estremità meridionale dell'America Latina dalla Terra del Fuoco e dalle Isole Dawson, Clarence, Santa Inés e Desolación. Lungo circa 600 km, è molto tortuoso. L'entrata, tra il Capo Dungeness e la Punta Catalina, è larga ca. 30 km; a Capo Forward comincia la seconda sezione, con coste ripide, incise da fiordi. L'uscita principale sul Pacifico è a Nord dell'isola Desolación. Le coste hanno scarsi approdi. Lo Stretto appartiene al Cile e prende il nome dal suo scopritore.

Un po’ di Storia

Sulla fine del secolo XV, i portoghesi scoprirono il Capo di Buona Speranza, aprendo in questo modo, la prima rotta marittima verso EST (Asia e Oceania), fonte di ricchezze per il commercio europeo; tuttavia, un altro portoghese Ferdinando Magellano non riuscì a convincere il re del suo Paese di costruire una flotta per cercare un passaggio a Occidente, attraversando il continente americano per raggiungere l’Oriente. Sarà il re spagnolo Carlo V che nel 1518 accetterà la proposta di Magellano.

Ferdinando Magellano in un ritratto postumo (anonimo del XVI o XVII secolo)

Ferdinando Magellano (in latino: Ferdinandus Magellanus; in portoghese: Fernão de Magalhães; in spagnolo: Fernando de Magallanes); nacque a Sabrosa il 17 ottobre 1480 – Morì nell'isola di Mactan,il 27 aprile 1521 è stato un esploratore e navigatore portoghese . Intraprese, pur senza portarla a termine, perché ucciso nelle isole Molucche nel 1521, quella che sarebbe diventata la Prima Circumnavigazione del Globo al servizio della corona spagnola di Carlo V di Spagna. Partendo dall'Europa, fu il primo a raggiungere le Indie navigando per OVEST attraverso il passaggio che oggi porta il suo nome: Stretto di Magellano. La storia del suo viaggio è pervenuta tramite gli appunti di un suo uomo d'arme, il vicentino Antonio Pigafetta, che si adoperò per il resto della sua vita a mantenere viva la memoria di Magellano e della sua memorabile impresa.

Questo fu l’inizio del viaggio più straordinario nella storia dell’esplorazioni europee intorno al globo. Il 20 settembre 1519, la “Flotta delle Molucche” partì dal porto di Siviglia (Spagna), al comando del navigatore Magellano per raggiungere le Isole Molucche (le leggendarie Isole delle Spezie) con ROTTA OVEST. Il risultato principale fu il seguente: partirono con 5 navi e 265 uomini, ritornarono a Siviglia con una nave e 18 uomini. Quegli stessi uomini avevano realizzato la prima circumnavigazione del globo in 3 anni.