ENRICO MILLO, UN EROE CHIAVARESE

ENRICO MILLO

UN EROE CHIAVARESE

Enrico Millo di Casalgiate (Chiavari, 12 fe bbraio 1865 - Roma, 14 giugno 1930) è stato un politico e militare italiano.

D'Annunzio e l'ammiraglio Millo a bordo dell'Indomito

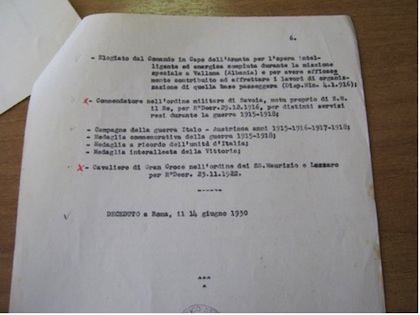

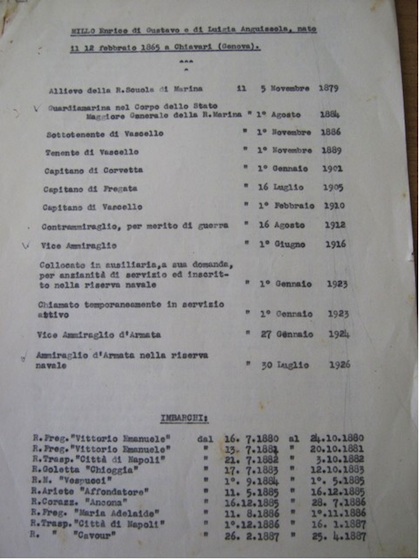

MILLO (Millo di Casalgiate), Enrico. – Nacque a Chiavari il 12 febbr. 1865 da Gustavo conte di Casalgiate e da Luigia Anguissola di Altoè. Allievo della Regia Scuola di marina di Napoli dal 5 nov. 1879, proseguì il suo iter formativo presso la Regia Accademia navale di Livorno nel 1882.

In quegli anni eseguì le prescritte campagne addestrative a bordo della pirofregata “Vittorio Emanuele”, del trasporto “Città di Napoli” e della goletta scuola «Chioggia». Il 1° ag. 1884 divenne guardiamarina del corpo dello stato maggiore generale e un mese dopo si imbarcò sull’incrociatore “Amerigo Vespucci”, sul quale rimase per otto mesi, per poi passare sull’ariete corazzato “Affondatore” e, nel dicembre del 1885, sulla pirofregata corazzata “Ancona”.

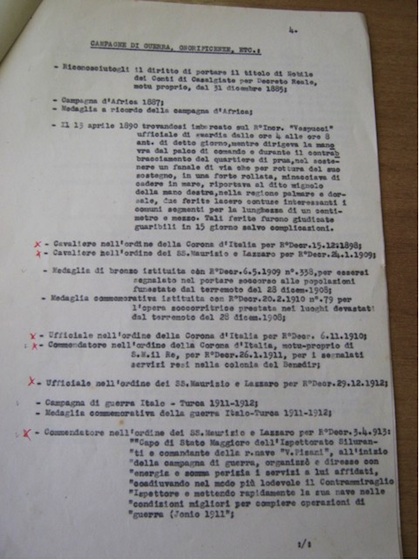

Il 31 dic. 1885 al M. fu riconosciuto, per decreto reale, il diritto di portare il titolo di nobile dei conti di Casalgiate. Promosso sottotenente di vascello il 1° nov. 1886, l’anno successivo fu destinato a bordo dei trasporti “Città di Napoli”, “Conte di Cavour” ed “Europa”, con i quali ebbe modo di operare nel Mar Rosso; per tale attività gli fu computata la partecipazione alla campagna d’Africa del 1887. Dopo altri imbarchi, il M. divenne tenente di vascello il 1° nov. 1889. Il 15 ott. 1896 sposò Clelia Ranieri Tenti. Il 15 dic. 1898 fu nominato cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia e il 1° sett. 1900, dopo quasi sedici anni di continui imbarchi, ebbe il suo primo incarico a terra in qualità di capo sezione al ministero della Marina a Roma; il 1° genn. 1901 fu promosso capitano di corvetta.

Nel numero del giugno 1901 del periodico Rivista marittima pubblicò un interessante articolo intitolato Manovra delle artiglierie. Energia idraulica od elettrica? nel quale egli sosteneva l’impiego di quest’ultima.

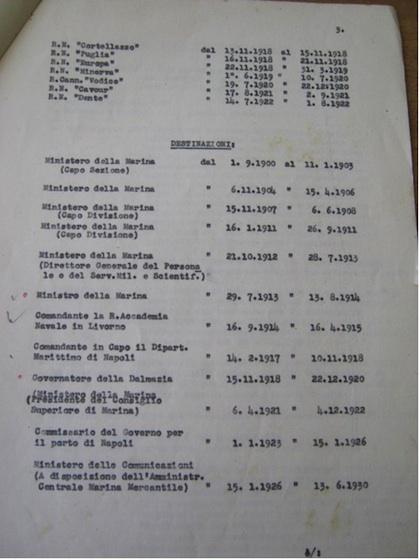

Il 16 genn. 1903 il M. tornò a navigare, dapprima come comandante della torpediniera “118 S” e poi sul caccia «Fulmine». Il 6 nov. 1904 fu destinato di nuovo al ministero della Marina, dove, il 16 luglio 1905, ebbe il grado di capitano di fregata. Dopo aver servito brevemente sulla vecchia corazzata “Lepanto” come sottocapo di stato maggiore della divisione, dal 16 apr. 1906 fino al 14 nov. 1907 fu comandante in seconda della nave da battaglia “Benedetto Brin”, per poi svolgere per circa sette mesi la funzione di capo divisione al ministero della Marina.

Nominato comandante del trasporto “Volta”, il Millo ebbe modo di segnalarsi durante i soccorsi alle popolazioni sinistrate dal terremoto che il 28 dic. 1908 aveva colpito Messina e altri centri vicini, meritando una medaglia di bronzo.

Il 24 genn. 1909 divenne cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro e il 26 giugno successivo ebbe il comando della cannoniera “Volturno” con la quale svolse una crociera nel Mar Rosso e nell’oceano Indiano, salpando da Venezia il 1° luglio.

Durante la navigazione egli cannoneggiò la popolazione del villaggio di Borch in Somalia, che si era mostrata ostile agli Italiani; appoggiò l’opera dei connazionali residenti in quell’area; fece eseguire rilievi topografici della foce dei fiumi Giuba e Scebeli; disincagliò un piroscafo britannico che si era arenato a Nimu; soccorse la popolazione di Zanzibar durante un’epidemia di vaiolo ottenendo un’alta decorazione dal suo sultano; fece costruire un pontile a Mogadiscio e infine, dopo aver riorganizzato il servizio delle comunicazioni via etere dell’intera colonia, sovrintese all’installazione di una potente stazione radiotelegrafica in quest’ultima località.

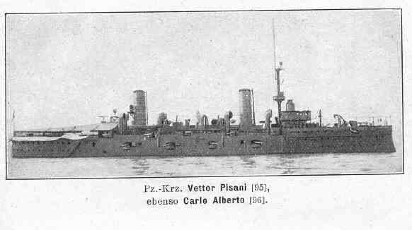

Mentre stava operando nelle acque dell’oceano Indiano, il 1° febbr. 1910 il M. fu promosso capitano di vascello e il successivo 6 novembre divenne ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia. Lasciato il comando della “Volturno” il 22 novembre, egli rimpatriò e, per l’attività svolta durante la permanenza in Africa, il 26 genn. 1911 fu nominato commendatore dello stesso Ordine. Destinato per la terza volta al ministero della Marina, questa volta come capodivisione, vi rimase fino al 26 sett. 1911 nell’imminenza della guerra italo-turca, allorché fu destinato sull’incrociatore corazzato “Vettor Pisani” come comandante e capo di stato maggiore dell’Ispettorato siluranti.

Incr. Corazzato Vettor Pisani

Torpediniera d’altomare SPICA. Anno 1905

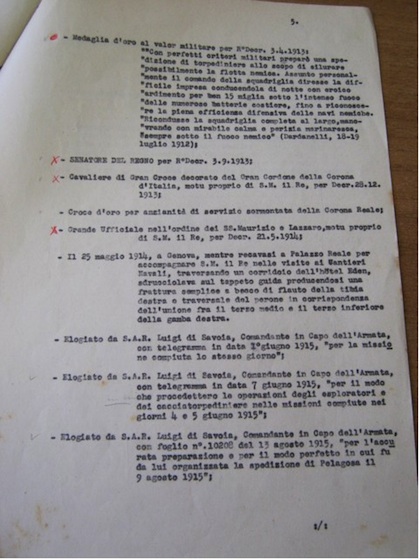

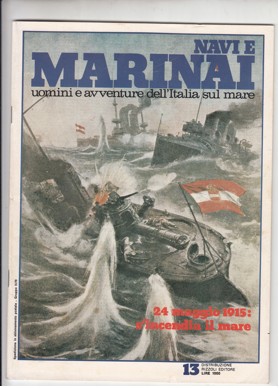

Rivestendo quest’ultimo incarico egli pianificò, impiegando cinque torpediniere, la violazione dello stretto dei Dardanelli, avvenuta nella notte fra il 18 e il 19 luglio 1912, alla quale prese parte personalmente imbarcandosi sulla “Spica”. L’azione, che aveva come scopo principale l’attacco alle grandi navi da guerra ottomane che si trovavano nello stretto, non conseguì i risultati sperati in quanto le torpediniere furono scoperte dalle sentinelle avversarie prima che potessero lanciare i loro siluri e costrette a ripiegare a causa dell’intenso tiro delle batterie sistemate lungo le sponde dello stretto.

Il Millo venne comunque ricompensato per questa impresa, con la concessione della medaglia d’oro al valore militare, la promozione a contrammiraglio per merito di guerra e inoltre, per l’impegno dimostrato già in precedenza come capo di stato maggiore dell’Ispettorato siluranti, ottenne la commenda dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Terminato il conflitto italo-turco, il 21 ott. 1912 divenne direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico al ministero della Marina e un paio di mesi dopo ufficiale dell’Ordine mauriziano. Fu ministro della Marina dal 29 luglio 1913 al 13 ag. 1914 e in tale veste si impegnò per mantenere alta l’efficienza della forza armata dopo il massiccio impiego che ne era stato fatto nel corso della guerra contro l’Impero ottomano; il 3 sett. 1913 fu nominato senatore.

Il 28 dicembre successivo ottenne il titolo di cavaliere di gran croce decorato del gran cordone della Corona d’Italia e il 21 maggio 1914 quello di grande ufficiale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, entrambi per motu proprio del re Vittorio Emanuele III.

Dal 16 sett. 1914 al 16 apr. 1915 fu comandante della Regia Accademia navale di Livorno. Poco prima dell’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra egli tornò a navigare ottenendo dapprima il comando della divisione navale speciale e poi quello della divisione esploratori.

Svolgendo quest’ultimo incarico fu elogiato dal viceammiraglio Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, comandante in capo dell’armata navale: il 1° e il 7 giugno 1915 per le missioni offensive condotte in Adriatico e il 13 ag. 1915 per come aveva organizzato la temporanea occupazione dell’isola di Pelagosa.

R.N.Conte di Cavour

R.N. Conte di Cavour

Il 10 ott. 1915 ottenne il comando della Ia divisione della Ia squadra, navigando sulla moderna corazzata “Conte di Cavour” e meritandosi un nuovo elogio dal comandante in capo dell’armata navale per come si era adoperato per organizzare la base passeggera di Valona;

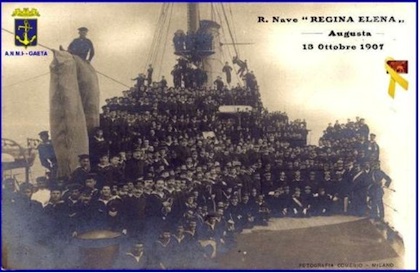

il 17 maggio 1916 divenne responsabile della II divisione imbarcandosi dapprima sulla nave da battaglia “Vittorio Emanuele” e poi sulla “Regina Elena”. Svolgendo tale incarico il Millo, il 1° giugno 1916, fu promosso viceammiraglio e il 29 dicembre successivo, con motu proprio del sovrano, divenne commendatore dell’Ordine militare di Savoia per l’attività svolta durante il conflitto. Il 14 febbraio 1917 fu nominato comandante in capo del dipartimento marittimo di Napoli e, terminata la guerra, rivestì la delicata carica di comandante in capo militare marittimo della Dalmazia e delle isole Curzolane dal 15 nov. 1918 al 22 dic. 1920, periodo nel quale ebbe serrati contatti con G. D’Annunzio in seguito all’occupazione di Fiume.

Dal 6 apr. 1921 al 4 dic. 1922 fu presidente del Consiglio superiore di Marina, ottenendo in questo periodo il titolo di cavaliere di gran croce dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. Collocato in posizione ausiliaria a sua domanda per anzianità di servizio, fu iscritto nella riserva navale dal 1° genn. 1923 e lo stesso giorno divenne commissario del governo per il porto di Napoli, di cui ben conosceva i problemi per avervi prestato servizio nell’ultima parte del conflitto da poco concluso.

Il 1° dic. 1923 fu promosso viceammiraglio di squadra, grado poi convertito in quello di viceammiraglio d’armata. Il 15 genn. 1926 fu richiamato temporaneamente in servizio e destinato presso l’amministrazione centrale della Marina mercantile, e il 30 luglio successivo divenne ammiraglio d’armata.

Il Millo morì a Roma il 14 giugno 1930.

Enrico MILLO Capitano di Vascello

Medaglia d'oro al Valor Militare

Con perfetti criteri militari preparò una spedizione di torpediniere allo scopo di silurare possibilmente la flotta nemica. Assunto personalmente il comando della squadriglia, diresse la difficile impresa conducendola di notte con eroico ardire per ben 15 miglia sotto l'intenso fuoco delle numerose artiglierie costiere fino a riconoscere la piena efficienza delle navi nemiche. Ricondusse la squadriglia completa al largo, manovrando con mirabile calma e perizia marinaresca sempre sotto il fuoco nemico. Dardanelli, 18 - 19 luglio 1912

• Medaglia d'Argento Benemerenze Terremotati (terremoto 1908);

• Commendatore dell'Ordine Militare di Savoia (1915-1918).

Campagne Militari (sopra e sotto)

Benemerenze - Elogi - Decorazioni

Imbarchi

Carlo GATTI

Rapallo, 8 Aprile 2015

Si ringrazia:

- l'Associazione IL SESTANTE di Chiavari

- Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari

BOMBARDAMENTO DI BARI - Cronaca di un Disastro

BOMBARDAMENTO DI BARI

Cronaca di un Disastro

La storia del Bombardamento di Bari é un gravissimo episodio della Seconda guerra mondiale che appartiene, ormai da 72 anni, soltanto alla cronaca. La stessa Marina USA considera quella tragedia un grande disastro militare, secondo solo al bombardamento di Pearl Harbour! Tuttavia, molti segmenti di quel disastro sono tuttora segreti, quindi ignorati dalla GRANDE STORIA.

Dopo l’8 settembre 1943, i tedeschi si erano trasformati da alleati in nemici. L’Italia era tagliata in due. Solo il Sud era in mano agli Anglo-Americani. La terribile pioggia di bombe lanciate dalla Luftwaffe colpì la città di Bari e il suo porto, la sera del 2 dicembre 1943. Vi furono mille vittime tra militari, alleati e civili. Il Comando Alleato tenne segreta l'esplosione di una nave USA carica di YPRITE.

Qualcuno ai massimi vertici militari disse: «Morivano e non si sapeva perché»

Con l’arrivo degli Alleati, che lentamente risalgono la penisola, il porto di Bari è diventato il porto strategico più importante, sia per l’organizzazione logistica dell’VIII armata inglese sul fronte adriatico, sia come base per il rifornimento di carburante della XV Air Force. Il suo Comando si trova nell’aeroporto di Manfredonia, da cui si dirama una rete di oleodotti che veicola 600 mila litri di carburante alla settimana verso gli aeroporti di Foggia, Gioia del Colle e Grottaglie. Da questi aeroporti partono gli aerei che bombardano non solo il Nord e Centro Italia ancora occupate dai tedeschi, ma anche i punti nevralgici della Germania. Comandante è il generale americano James Doolittle, l’artefice del bombardamento di Tokyo del 18 aprile 1942.

Il pomeriggio del 2 Dicembre, la città assiste ad un ampio volo di ricognizione di un Me.210 della Luftwaffe, ad una quota di 23.000 piedi. Il suo compito è quello di fotografare l’area urbana, il porto e l’aeroporto.

All’esperto pilota tedesco, il tenente Werner Hahn, non sfugge di sicuro il molo di “Levante” brulicante di navi e merci ammassate in banchina, come neppure le numerose navi all’ancora in attesa di ormeggiare in banchina per le operazioni commerciali. Sembra impossibile, ma l’Autorità Portuale, ossia il Comando Inglese, ritiene improbabile un attacco della Luftwaffe e compie un drammatico errore di valutazione.

Gli aviatori tedeschi si preparano per l’attacco

L’ordine é arrivato. Si parte.

Il sole è tramontato da due ore, il cielo é sereno, il mare é calmo. Un insignificante spicchio di luna sovrasta il Salento. Il porto di Bari è illuminato a giorno come se la guerra fosse da un’altra parte. Eppure il centro radar ha registrato i reiterati voli di un ricognitore tedesco, anche nei giorni precedenti la fatale incursione.

Improvvisamente, alle ore 19,25, suonano le sirene dell’allarme aereo. Gli aerei si trovano 30 miglia a NE di Bari.

Gli aerei tedeschi in arrivo sono 105, quasi tutti Junkers Ju-88, i bimotori da bombardamento più diffusi e collaudati; alcuni sono partiti dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, vicino a Monfalcone, gli altri da due aeroporti in Grecia, vicino ad Atene. Alle 19.30 gli aerei provenienti dai Balcani, sono sulla città.

Il cielo di Bari viene coperto da milioni di piccole strisce di stagnola (Chaff), che mandano in tilt i sistemi radar. Immediatamente i fari della contraerea del porto e dell’aeroporto squarciano il buio della sera, creando effetti cromatici mentre vengono a contatto con la stagnola. L’avvicinarsi cupo e assordante dei bombardieri tedeschi, cattura lo sguardo incredulo della gente che cerca disperatamente un rifugio. Le prime bombe colpiscono l’area urbana, ma l’obiettivo sono le numerose navi presenti in rada e ormeggiate in banchina.

Tutte le luci si spengono, cadono le prime bombe ed é un susseguirsi di esplosioni. La scena infernale é illuminata dai candelotti appesi a piccoli paracadute che scendono lentamente rivelando il disegno del porto e le quaranta grandi navi da carico alla fonda. I piloti tedeschi puntano le loro armi sulle navi della classe “Liberty” cariche di munizioni; ma ce n’é una che ha un carico molto pericoloso, anzi letale, si tratta della John Harvey, nelle sue stive sono presenti 90 bombe all’Yprite, un gas venefico e letale che trovò il suo primo utilizzo bellico sui campi di battaglia della Grande Guerra 1914-18.

Il nome di questa unità USA sarà per sempre legato all’unico episodio di guerra chimica della seconda guerra mondiale; un disastro le cui conseguenze si faranno sentire per più di mezzo secolo.

La contraerea posta a difesa dell’area portuale è presente in modo massiccio e si difende penetrando il cielo con i suoi 37mm traccianti. Questi proiettili, sviluppano lunghe linee colorate grazie ad una carica di magnesio inserita nel codolo della granata. Presto si delinea nel cielo una rete colorata che nulla può fare contro l’immane potenza di fuoco della Luftwaffe.

Alcune bombe centrano le navi sulle quali si sviluppano incendi che producono fiamme e volate di fumo nero a tutte le altezze. Altre cadono in mare sollevando colonne d’acqua biancastre che ricadono fragorose creando onde rapide e violente che strappano i cavi delle navi attraccate.

Il bombardamento é molto preciso, si direbbe chirurgico! Per fortuna, in soccorso della città portuale ormai disperata e agonizzante, si muove un VENTO DIVINO, credo sia difficile definirlo in altro modo. Questo imprevisto ALLEATO, all’improvviso, cambia direzione e spinge il fuoco, le fiamme e i fumi tossici verso il mare, mentre i bombardamenti non hanno ancora raggiunto la loro massima intensità. I quartieri dell’angiporto sono già impregnati di aria inquinata dagli incendi e, man mano che il bombardamento s’intensifica, le esplosioni si susseguono a velocità e a cadenza costante, come se fossero telecomandate a intervalli regolari. Alcune navi avvolte dal fumo si abbattono su un fianco e spargono nafta in mare che subito prende fuoco e si spande nell’area portuale, dove lance, zattere, salvagenti, legni informi e suppellettili galleggiano sostenendo naufraghi e corpi privi di vita.

Il “sacro vento” aumenta d’intensità e spinge sempre più lontano le nuvole tossiche dal centro abitato. Alcune navi cariche di ordigni esplodono insieme agli equipaggi tuonando per molte miglia di distanza.

In questa foto la JOHN HARVEY - La nave USA tipo Liberty, responsabile di una strage che ebbe lunghe ripercussioni sulla salute di tanta gente per i successivi 50 anni.

Alle 19,50 una bomba tra le tante colpisce l’obiettivo più pericoloso in quel momento: la liberty John Harvey, arrivata nel pomeriggio. Nelle sue stive sono stipate 2000 bombe M47A1 all’Azoiprite, dal peso di 45 chili ciascuna, per un totale di 91 tonnellate di Yprite utilizzato per la guerra chimica. Il gas denominato anche mustard per il suo colore simile alla mostarda era proibito dal trattato di Ginevra. La nave esplode e molti dei suoi numerosi ordigni sono proiettati in alto e scoppiano innescati dell’enorme temperatura. Il potente aggressivo chimico precipita inquinando le acque portuali.

In questa foto si nota l’effetto del VENTO DELLA PROVVIDENZA che spinge i venefici fumi verso il mare salvando la città da un destino dalle dimensioni catastrofiche.

Le bombe all’Yprite che non scoppiano a bordo, si squarciano depositando il prodotto tossico sul fondale del porto. Il gas “mustard” si miscela alla nafta incendiata, il fumo prodotto diventa un potentissimo veleno. Si disse che queste bombe dovevano essere utilizzate per contrastare un’eventuale attacco chimico tedesco.

Quel “velo mortale” che si forma sulla superficie delle acque avvelenate del porto, ustiona la pelle dei naufraghi avvelenando i loro polmoni. Degli 800 militari che vengono ricoverati e curati in modo superficiale al Policlinico gestito dal Comando Neozelandese per ustioni e ferite, ben 617 risultano intossicati dall'Yprite, ma i medici ignorano la causa per molti giorni. Per la stessa ragione, muoiono 250 civili. L'ultima vittima morirà un mese dopo il bombardamento, tra atroci dolori.

Alle 23 le sirene danno il cessato allarme.

Si contano le navi distrutte: 28

5 statunitensi: John Bascom - John Harvey - John L.- Joseph Wheeler -Samuel J.Tiden – John L.Motley.

5 inglesi: Devon Coast – Fort Athabaska – Fort Lajoie – Lars Kruse - Testbank

3 norvegesi: Bollsta - 1920 – Norlom -

11 italiane: Ardito – Cassala – Corfù – Frosinone – Genepesca II – Goggiam – Inaffondabile – Luciano Orlando – MB 10 – Porto Pisano – Volodda - Barletta

2 polacche: Puk - Lwòw

1 Francese: Aube

Non meno di quarantamila le tonnellate di materiale perduto.

TESTIMONIANZE

Le sofferenze e gli effetti del gas vengono raccontati dai superstiti, gli americani cercano invece di mettere tutto sotto silenzio. Non vogliono che si sappia del carico di armi vietate dalla convenzione di Ginevra.

“Le navi, specie quelle che erano lungo il molo foraneo di levante“ - scriverà Augusto Carbonara, che era in città e vide scardinata dal bombardamento la finestra della sua camera da letto, “furono sorprese d’infilata dalle bombe tedesche. Erano tanto vicine che le bombe cadute in acqua furono molto poche. Alcune navi bruciavano, altre affondavano, altre, incendiate, rotti gli ormeggi, andavano alla deriva, avvicinandosi alle navi non colpite. Le navi che nella stiva trasportavano esplosivi dapprima si incendiarono e poi finirono per deflagrare e colpire tutto il porto e anche molte case della città vecchia. I vetri delle abitazioni di mezza Bari andarono in frantumi”.

La sorpresa dell’attacco e l’ignoranza del carico presente sulla Harvey causano i danni più gravi. La maggior parte dei marinai è in franchigia. Cinema e teatri - il Piccinini, il Petruzzelli, l’Oriente, il Margherita, il Kursaal - sono aperti e pieni di inglesi e americani; al Margherita, ribattezzato Garrison Theatre, si proietta “Springtime in the rockies”, con Betty Grable e John Payne. I militari più alti in grado si trovano al vicino Barion, trasformato in Circolo Ufficiali.

Gli italiani no. “Al momento dell’attacco, dal comandante agli ufficiali, ai marinai” - racconterà Oberdan Fraddosio, che quel giorno era l’ufficiale di guardia - “eravamo tutti in Capitaneria o sul posto di manovra delle ostruzioni retali alla testata del molo foraneo di levante. Non esistevano rifugi antiaerei. Non esistevano mezzi di protezione personale che non fossero vecchie maschere antigas inutilizzabili e inutilizzate. Perfino gli elmetti erano in numero inadeguato. Tutti rimasero ai loro posti fino alla fine dell’incursione”.

Il porto, come altre basi navali, ha sull’imboccatura una rete che viene aperta parzialmente per il passaggio di una nave. “Il Comandante” - racconterà ancora Fraddosio - “mi ordinò di eseguire una ricognizione nel bacino portuale portandomi fino alle ostruzioni. Nel percorrere le acque del bacino passammo molto vicini a navi che bruciavano e sulle quali esplodevano ancora le cariche dei cannoncini e delle mitragliere. Dovevamo tenerci sopravvento per evitare di essere avvolti dal fumo denso e acre degli incendi”. Quello che sembra fumo non è soltanto il fumo degli incendi; è anche il vapore dell’iprite”.

“Tra le navi” - racconterà ancora Augusto Carbonara - “fu colpita e incendiata anche la John Harvey, quella che, con altro materiale esplosivo, trasportava le cento tonnellate di bombe con l’iprite. I marinai rimasti a bordo tentarono con ogni mezzo di domare il fuoco, ma inutilmente, e dopo mezz’ora l’incendio si propagò alla stiva. Non ci volle molto che la nave saltasse in aria con tutto il suo carico e tutti gli uomini, compresi quei pochi che conoscevano la verità sul carico. Da quel momento cominciò l’inferno”.

“La maledetta Mustard” - dirà ancora Carbonara - “si mescolò alla nafta venuta fuori dalle petroliere affondate e formò un velo mortale su tutta la superficie del porto. Coloro che dalle altre navi si lanciavano in acqua furono ben presto zuppi della maleodorante sostanza. I vapori dell’iprite si spargevano intanto su tutto il porto; bruciavano la pelle e intossicavano i polmoni dei sopravvissuti”.

“All’ospedale neozelandese - scriverà Carbonara - “cominciarono ad arrivare i primi feriti. Molti, più che colpiti dalle esplosioni, erano provati dall’effetto del gas vescicante. Ma non si sapeva che fosse stato il gas a provocare tali effetti, perché, sul momento, nessuno lo intuì. Non vi erano vestiti di ricambio e pertanto non fu possibile cambiare d’abito i soldati che erano caduti nelle acque del porto. Chi non poté cambiarsi di sua iniziativa rimase quindi con gli abiti zuppi d’iprite, che non solo agì sulla pelle, ma fu assunta attraverso le vie respiratorie.

I primi inspiegabili collassi si ebbero dopo cinque o sei ore dalla contaminazione. Dopo, seguirono le prime morti, quasi improvvise, di gente che qualche minuto prima sembrava stesse per riprendersi. Tutti avevano la pelle piena di vesciche. Sulle ascelle, l’inguine e i genitali le pelle si staccava come avviene per le ustioni più gravi”.

Il giorno dopo, alcuni medici cominciano a intuire qualcosa. Un capitano della sanità si reca dalle Autorità Alleate per chiedere l’esatto contenuto delle navi colpite. Si telegrafa alle Autorità dei porti USA da cui le navi erano partite, ma nessuno dà o vuole dare una spiegazione; e anche in futuro la risposta non arriverà mai. Quante le vittime? Sarà impossibile calcolarne il numero; sicuramente intorno a un migliaio tra civili e militari. Oltre ai morti per le bombe e per i crolli, oltre ottocento militari sono ricoverati per ustioni o ferite; di essi 617 a causa dell’iprite. A Bari ne moriranno 84 e molti in altri ospedali italiani sia, ma anche in Africa del nord e negli Stati Uniti dove verranno trasportati.

I civili sono almeno 250. Nella città vecchia sono crollate alcune vecchie case e una di esse, non ricostruita, creerà una piazzetta al fianco della sacrestia della cattedrale. Nella parte nuova della città crollano tre edifici; due tra via Andrea e via Roberto, vicino alla chiesa di San Ferdinando, un terzo in via Crisanzio nei pressi della manifattura dei tabacchi.

“Ma se il bombardamento” - racconta Paolo de Palma, un altro testimone della tragedia di Bari - “non si trasformò in un vero e proprio massacro per i cittadini baresi lo si deve al vento che si mise a spirare verso levante, evitando così un pericolo devastante. Forse fu San Nicola che volle ancora una volta tutelare la sua città”.

Su esplicite pressioni di Winston Churchill, verrà scritto: ”Morti a seguito di ustioni dovute ad azione nemica. Il porto di Bari verrà chiuso per tre settimane”.

Per la gravità del disastro, quello di Bari è conosciuto come il peggior disastro navale della seconda guerra mondiale dopo l’attacco di Pearl Harbor in cui le navi demolite furono parimenti 17.

Molti interrogativi rimangono ancora senza risposta.

Chi ha studiato a fondo il bombardamento di Bari si chiede:

- “I tedeschi sapevano del carico presente sulla Harvey?”

- “Il bombardamento fu davvero una casuale operazione pianificata contro un porto in mano nemica, oppure essi conoscevano i segreti che si trovavano al suo interno e la tragedia che ne sarebbe scaturita?

- “I cieli del Mediterraneo ed in particolare quelli dell'Italia del sud erano a quel tempo dominio incontrastato dell'aviazione Alleata, la quale poteva schierare quasi 3000 velivoli, mentre l'Asse poteva a stento schierarne 500. Com’é possibile che una forza di 105 bombardieri non sia stata intercettata da alcun caccia dell'USAAF o della RAF? Né dai radar che pure avvistarono più volte un ricognitore Me.210 volare sulla città e sul porto?”

- Dal relitto della USS John Harvey siano state recuperate molte bombe d’aereo inesplose, ognuna delle quali contiene 30 Kg di Iprite, C’é chi sospetta che siano state affondate nel basso Adriatico e che non siano mai più state recuperate.

|

|

|

|

Career (USA) |

|

|

Name: |

SS John Harvey |

|

Builder: |

North Carolina Shipbuilding Company-Wilmington

|

|

Yard number: |

56 |

|

Way number: |

2 |

|

Laid down: |

6 December 1942 |

|

Launched: |

9 January 1943 |

|

Completed |

19 January 1943 |

|

Fate: |

Bombed in Bari, 1943. Scrapped 1948.

|

|

CARATTERISTICHE: |

|

|

Class & type: |

Type EC2-S-C1 Liberty ship |

|

Displacement: |

14,245 long tons (14,474 t) |

|

Length: |

441 ft 6 in (134.57 m) o/a 417 ft 9 in (127.33 m) p/p 427 ft (130 m)w/l |

|

Beam: |

57 ft (17 m)[1] |

|

Draft: |

27 ft 9 in (8.46 m) |

|

Propulsion: |

Two oil-fired boilers-Triple expansion steam E.

2,500 hp (1,900 kW) Single screw |

|

Speed: |

11 Knots (20 km/h; 13 mph) |

|

Range: |

20,000 nmi (37,000 km; 23,000 mi) |

|

Capacity: |

10,856 t (10,685 long tons) (DWT) |

|

Crew: |

81 |

|

Armament: |

Stern-mounted 4 in (100 mm) deck gun for use against surfaced submarines, variety of aircraft guns |

In seguito alle tragiche conseguenze del bombardamento, Bari fu la prima città da cui partirono gli studi sugli effetti delle bombe chimiche sulle persone.

Carlo GATTI

Rapallo, 14 Gennaio 2014

COMMENTO

Leggendo il saggio sul Bombardamento di Bari mi tornano in mente alcuni ricordi di quando avevo 6/7 anni. Finita la guerra ci eravamo trasferiti tutti in un paesino sul mare, Santo Spirito, a pochi chilometri da Bari. Ricordo che a quel tempo le spiagge e le campagne erano piene di proiettili, spaghetti di ballistite ed altri materiali bellici abbandonati. Con i miei fratelli e altri compagni di scuola andavamo a raccogliere questi pericolosi reperti e poi ci divertivamo a confezionare dei razzi che una volta accesi partivano verso l'alto come dei piccoli missili. Ogni tanto, purtroppo, arrivavano notizie di agricoltori che erano “saltati in aria” mentre aravano i campi a causa di esplosioni innescate da mozziconi di sigarette gettati inavvertitamente a terra. Anche se ero ancor più piccolo, ricordo che durante la guerra abitavamo a Masnago, vicino a Varese perchè mio padre era ufficiale di cavalleria ed era di stanza a Varese. Quando lui non c'era, gli prendevamo i proiettili di scorta della sua pistola di ordinanza e ci divertivamo a metterli sulle rotaie del tram e sentire i botti che facevano quando scoppiavano perchè schiacciati dalle ruote. Purtroppo a quei tempi non c'erano i pc, la tv e per divertirci e passare il tempo dovevamo pur inventarci qualcosa. Beata incoscienza!!!

PINO SORIO

LE PRIME NAVI DELLA STORIA FURONO BATTEZZATE SUL NILO

LE PRIME NAVI DELL STORIA FURONO BATTEZZATE SUL NILO

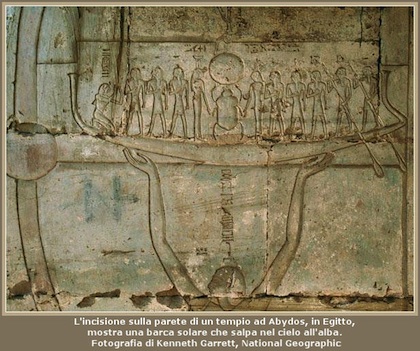

Il Nilo veniva considerato come una via tra la vita, la morte e l'oltretomba. L'Est era visto come un luogo di nascita e crescita, l'ovest come il luogo della morte, così come il dio Ra, il dio del sole, che nasceva, moriva, e risorgeva ogni volta che attraversava il cielo. Tutte le tombe vennero situate pertanto ad ovest del Nilo, da cui partire per l’oltretomba, ossia la meta finale per tutti.

Lo storico greco Erodoto scrisse che l’Egitto fu il dono del Nilo, e in un certo senso può essere vero. Senza le acque del fiume Nilo per l'irrigazione, la civiltà egiziana sarebbe stata probabilmente di breve durata. Il fiume fornì il limo e gli elementi per rendere vigorosa una civiltà, e ha contribuito molto alla sua durata che si snodò per 3.000 anni.

In origine l’Egitto era chiamato dai suoi abitanti: “To-Mera” (la terra del triangolo “Mr”). Questo simbolo geometrico era ritenuto sacro, perchè era, ed è ancora l’emblema delle nostre scienze matematiche e fra le sue applicazioni c’é la mappatura del cosmo e la sua proiezione sulla Terra: a certi astri corrispondono, ad esempio, le piramidi costruite appunto in Egitto.

Dal triangolo “mr” si possono ricavare i valori trigonometrici di tutti gli angoli da 1 a 360 gradi, perchè 36° sono 2/5 di un angolo retto e 1/10 di un’intera circonferenza. Oltre che essere un utile strumento di misurazione e rilevazione, esprimeva anche la sezione aurea, che è un rapporto fra numeri o dimensioni diversi, ed è espressa matematicamente dalla famosa serie di Fibonacci dove partendo da uno e sommando i numeri successivi si ottiene 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 eccetera e dove il rapporto fra due di questi consecutivi numeri dà sempre il risultato di 1,618. E’ per questo che si usa il termine “Intelligenza Divina”, perchè sembra che la natura sia stata creata da un Grande Architetto e Matematico.

“Visto dall’alto l’Egitto, entro i noti confini, si presentava quindi come un rettangolo molto allungato, simile ad una colonna, entro il quale, col Nilo e l’estuario, un meraviglioso fiore cresceva a rappresentare l’Armonia e la bellezza dell’Universo. Fu così che, ad immortalare questi concetti e queste realtà per l’eternità originò l’idea della “COLONNA”. Le colonne ed i colonnati, con i loro splendidi capitelli, la parte ridondante fino al confine estremo di 31° 30′ Nord, da quei remoti tempi dei creatori della civiltà, hanno ornato ed ornano i monumenti di tutto il mondo, a testimoniare i sentimenti di omaggio e ammirazione per la perfezione del Cosmo e del suo Spirito Divino”.

Questa premessa di carattere scientifico ci fa capire in parte, quanto ancora oggi – specialmente nel settore dell’arte navale – il mondo intero abbia un debito storico verso la civiltà antica egizia.

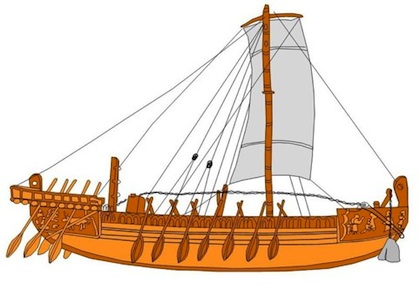

Gli egizi furono, infatti, i primi marinai della storia ed inventarono le navi per il trasporto fluviale. Dopo circa 2 millenni i romani inventarono le galere, navi robuste che montavano uno sperone per offendere meglio le navi nemiche. Questo tipo di navi continuò ad essere usato fino alla prima metà del '700.

NAVI EGIZIE ANTICHE

Seguono alcuni profili di navi egizie che mostrano lo sviluppo del disegno e della progettazione navale attraverso i secoli. (sito di riferimento: mitidelmare.it )

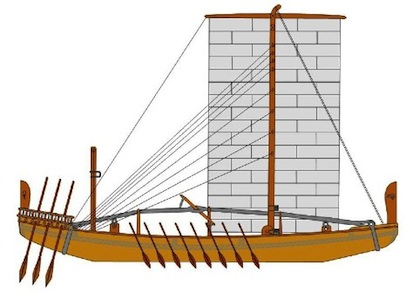

1) - Nave egizia del Regno Antico - V Dinastia – 2550 a.C.

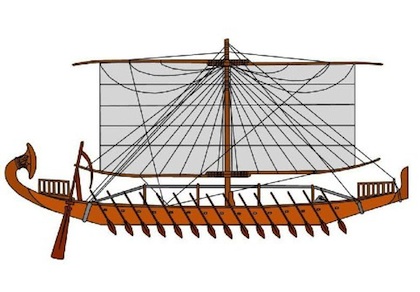

2) - Nave egizia del Regno Nuovo XVIII Dinastia – 1500 a.C.

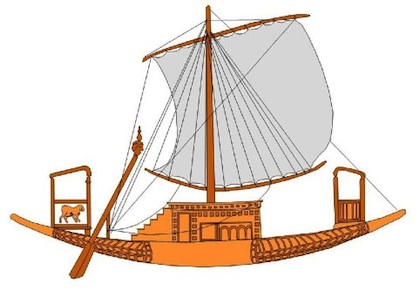

3)- Nave egizia da cerimonia Anno 1800 a.C.

4) -Nave egizia in legno - Anno 1700 a.C.

Piramide di Cheope

LA BARCA SOLARE DI CHEOPE

La barca solare di Cheope vista di prora

La barca solare di Cheope, una delle imbarcazioni più antiche del mondo, fu scoperta nel 1954 dagli archeologi egiziani Kamal El-Mallakh e Zaki Nour nella piana di Giza, in una fossa sul lato sud della Grande piramide.

La Barca Solare di Cheope vista di poppa. Si notano i due remi-timone

Barca Solare di Cheope, primo piano dei cinque remi della sezione prodiera, lato sinistro.

Barca Solare di Cheope. Sezione centrale e Cassero.

Barca Solare di Cheope. Il Cassero centrale visto da poppavia.

Barca Solare di Cheope. Parte della chiglia vista dal basso.

Serviva a condurre il faraone nell'oltretomba. Racchiusa in una camera ermeticamente sigillata, la barca era scomposta in 1224 pezzi, il cui legno si è conservato intatto per più di 4600 anni.

Gli elementi della barca furono trasportati in un vicino magazzino, dove venne intrapresa una grandiosa opera di restauro e di paziente “rimontaggio” della nave che durò oltre vent'anni. Il risultato del lavoro fu una barca lunga oltre 43 metri, con cinque file di remi per lato, più due a poppa, con funzione di timone. Dal 1982 il grande e prezioso reperto è esposto in un museo progettato e creato appositamente dall'architetto italiano Franco Minissi che lo sistemò a fianco della Grande piramide di Cheope.

Per chi si accinge a visitare Giza, conosciuta al mondo perchè ospita le tre famose piramidi della IV dinastia, ecco come si presenta esternamente il Museo della Barca Solare di Cheope, racchiusa in una stravagante capsula spaziale, costruito nel 1982 dall’architetto italiano Franco Minissi. Il museo è stato collocato nello stesso sito in cui, nel 1954, venne alla luce un’imbarcazione tra le più antiche del mondo per opera di un’équipe di archeologi egiziani. L’imbarcazione, realizzata in cedro del Libano, misura 42 metri di lunghezza ed è dotata di cinque remi per lato. La ricostruzione ha permesso l’unione di ben 1200 pezzi in quattordici anni di lavoro. Il legno si è conservato intatto per oltre 4600 anni.

L’utilizzo pare sia stato quello di trasportare il corpo del faraone Cheope dalla sponda orientale a quella occidentale del Nilo, per meglio dire dal mondo dei vivi a quello dei morti. Alcuni segni sul legno lasciano intendere un uso in acqua prima del seppellimento. Tuttavia gli egittologi ancora non sono concordi sull’uso e soprattutto sul significato simbolico dello smontaggio e della tumulazione.

Barca Solare di Cheope. Una delle cinque Fosse rinvenute.

In totale, cinque fosse di "barca solare" sono state scoperte nei pressi della Grande Piramide di Cheope, e altre cinque vicino a quella di Chefren, ma soltanto la prima di esse fu ricostruita con tutti gli attrezzi nautici, remi, cime e cabina ed è esposta, come abbiamo già visto, nel museo che si trova a sud di Cheope (nella foto).

Interrogativi senza risposta

- Quale era la reale funzione di queste imbarcazioni?

Gli studiosi se lo chiedono dal giorno della loro scoperta, purtroppo inutilmente.

Nei rilievi dell'antico Egitto sono spesso raffigurate barche di quel tipo. In unatomba di Deir el Bersha è stato trovato un modello di barca che reca la riproduzione di una mummia in viaggio verso la sepoltura. Gli egittologi propendono nel credere che anche Khufu sia stato trasportato verso la tomba su un'imbarcazione funeraria simile (in effetti sembrerebbe che la barca sia stata usata in navigazione).

- Per quale motivo sarebbe stata sepolta a così poca distanza da un'altra barca dello stesso tipo rinvenuta nel 1984?

- Perché tagliarla in 1224 pezzi invece di seppellirla intera?

Nessuna risposta certa, se si considera che le “barche solari” sono presenti fin dalle prime Dinastie e si ritrovano anche nella IV; mancano, invece, completamente nella III (Huni), e nel primo sovrano della IV dinastia (Snefru).

Allo stato attuale delle conoscenze, legate alla casualità dei ritrovamenti archeologici, l'egittologia non è in grado di dare risposte certe.

Carlo GATTI

Rapallo, 9 Gennaio 2015

LA TRAGICA FINE DELLA BALENIERA ESSEX

LA TRAGICA FINE DELLA BALENIERA ESSEX

ISPIRO’

L’AUTORE DI MOBY DICK

A partire dal 1400, i coraggiosi pescatori baschi furono i primi a cacciare le balene con agili scialuppe che, una volta arpionati i capodogli, avevano anche il compito di rimorchiarli a terra. In seguito i cetacei scelsero rotte più lontane per evitare gli agguati sotto costa e i pescatori, diventarono “marinai d’altomare” per poterle inseguire utilizzando Karake alte e potenti della lunghezza di 20 metri. Più tardi queste imbarcazioni furono sostituite dalle Caravelle dotate di maggiore manovrabilità e capacità di stivaggio. Tra il 1700 e il 1800 la caccia ai cetacei immortalata da Melville, raggiunse il suo apogeo e la tipica nave-baleniera acquisì il suo shape definitivo. I primi Sloops ad un solo albero furono costruiti e armati a Nantucket nel 1715, ma in seguito, come accadde alcuni secoli prima in Europa, le zone di caccia si estesero per tutti i sette mari. Fu così che l’Oceano Pacifico diventò la nuova meta dei cacciatori di balene, ma per superare le insidie di Capo Horn occorrevano baleniere a tre alberi di almeno 400 tonnellate, con una capacità di stivaggio idonea per affrontare campagne di pesca della durata di 3-4 anni.

Quando, il 6 settembre del 1841 il Charles W.Morgan (nella foto) salpò per il suo viaggio inaugurale dal porto di New Bedford, nel Massachusetts; erano trascorsi solo nove mesi da quando un’altra nave, la baleniera Acushnet aveva imbarcato per la sua prima esperienza di caccia un giovane scrittore: Herman Melville. Oggi, quel che di più tangibile resta dell’epopea delle baleniere americane è quanto di vero Melville scrisse in “Moby Dick“, e poi c’è la Morgan, ultima superstite di una flotta che contava 2700 navi dedicate alla sola caccia ai cetacei.

Ma se vogliamo farci un’idea più precisa dobbiamo salire a bordo di una qualsiasi baleniera ed ascoltare il narratore:

“Il ponte della nave era soggetto a rapido deterioramento vista l'azione di bollitura del grasso di balena e dello squartamento dei cetacei, effettuato con pale estremamente taglienti. All'arrivo nelle zone di caccia sul ponte principale veniva eretta una piattaforma di mattoni sulla quale erano poste grandi marmitte metalliche (in genere 2) e un recipiente di raffreddamento pieno d'acqua per cercare di limitare gli effetti del calore. Al termine della caccia, riempite le stive, il forno veniva demolito: questa circostanza era accompagnata da festeggiamenti dell'equipaggio. Le baleniere erano prevalentemente di colore nero, con una striscia bianca su entrambi i fianchi intervallata da riquadri neri, disegnati per simulare alla distanza la presenza di bocche da fuoco, onde prevenire in qualche misura attacchi”.

Nel 1820 la baleniera ESSEX, che faceva compartimento Nantucket-USA, entrò in collisione con un enorme capodoglio. La tragica storia che ne seguì, pare abbia ispirato il più celebre narratore americano Herman Melville per il suo Moby Dick.

Pollard, il comandante della Essex, era incappato in mari poco pescosi, le stive della baleniera erano quasi vuote e il grasso di balena era molto richiesto per l’imminente inverno. Dalle coste atlantiche di Nantucket era necessario passare dall’altra parte, nell’Oceano Pacifico, ma era pur sempre una sfida infernale. Nessuno era mai riuscito a doppiare Capo Horn senza soffrire le pene dell’inferno e Pollard ne ebbe la conferma, ma ci riuscì senza danni eccessivi ai tre alberi e all’attrezzatura di bordo.

Scampato il pericolo dei “Quaranta Ruggenti”, risalì per meridiano le coste spelate del Cile e poi si spinse al largo dell’Oceano verso rotte solitarie, forse mai navigate, alla ricerca del carico più prezioso che il mare poteva offrire due secoli fa: una grande balena, la cui cattura non era mai gratuita. Dopo settimane e settimane di snervante “niente in vista”, improvvisamente si sentì un urlo partire dalla coffa, il marinaio di vedetta aveva avvistato una grande famiglia di capodogli.Il comandante Pollard toccò il cielo con un dito: fece calare tre scialuppe-baleniere e ordinò agli equipaggi d’inseguire quel branco entrato, in quel periodo, nella stagione degli amori.

La lancia più veloce mise la prua su un enorme maschio di capodoglio che si fece astutamente raggiungere per attirare su di sé il predatore. L’esperienza dei marinai di Nantucket non fu sufficiente ad evitare la tremenda collisione che li fece volare insieme ai loro remi e alla scialuppa che nella ricaduta si capovolse e finì in pezzi sulle loro teste. Due uomini si salvarono a nuoto e furono recuperati a stento dai marinai terrorizzati delle due altre lance che accorsero immediatamente.

Il capodoglio fece un ampio giro, poi mise la ESSEX nel mirino, prese la rincorsa e si scagliò con la sua incredibile massa verso il fianco della nave-officina procurandole una “tragica” falla. L’equipaggio sotto schock non sapeva come reagire, ma la balena si.

L’enorme cetaceo riemerse nuovamente e con la stessa potenza devastante colpì ancora una volta la già ferita ESSEX colandola a picco con i marinai che non fecero in tempo a saltare sulle lance.

Passati 78 giorni dal naufragio, i 20 superstiti approdarono fortunosamente sulla spiaggia dell’atollo di Henderson. Purtroppo, in breve tempo esaurirono le scorte di frutta e di acqua, quindi decisero di ripartire lasciando tre compagni sul piccolo atollo nell’attesa d’improbabili soccorsi.

L’Oceano chiamato Pacifico dimostrò ancora una volta di essere calmo, ma letale. Un crudele destino era alle porte di quella sfortunata spedizione. I naufraghi, estremamente indeboliti e senza una attendibile posizione nautica, andarono alla deriva con le loro lance cominciando a morire di sete e di fame. La disperazione mista a follia li spinse al cannibalismo dei compagni morti e quando anche questa risorsa si esaurì, si convinsero della necessità di una terribile, estrema soluzione: uccidere un compagno, estratto a sorte e mangiarne il corpo. Così fu, perché così fu raccontato dal capitano e da Owen Chase quando, finalmente, 300 miglia al largo delle coste del Cile, una nave salvò i due sopravvissuti.

Il rimorso per il cannibalismo e il tragico sorteggio avrebbe segnato il resto della vita degli uomini sopravvissuti. Il resoconto di uno degli otto superstiti, Owen Chase, sconvolse il pubblico ottocentesco: in particolare colpì Herman Melville, che ne trasse ispirazione per Moby Dick, la storia della Pequod, anch'essa salpata dal porto di Nantucket.

L’impari lotta degli uomini di mare contro le tempeste, il freddo, le malattie, l’ombra della morte che saltella sui pennoni nell’attesa di scagliarsi sulla prossima vittima, l’impercettibile cima della sopravvivenza cui si aggrappa la ciurma disperata, altro non sono che la realistica parabola sul destino umano. Il Dio dei marinai di Nantucket li rende padroni del mare e delle sue creature, ma pone anche un limite al loro orgoglio scagliandoli negli abissi dell’oceano, oppure trasformandoli in vermi costretti a nutrirsi della loro stessa carne.

Carlo GATTI

Rapallo, 28 Dicembre 2014

DONNE

Donne

E sedutosi davanti al tesoro (Gesù) osservava come la folla gettava monete nel tesoro; e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a se i discepoli, disse loro: <In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.>

Marco, 12,38-44

Questo è ciò che anch’io penso delle donne e della loro generosità.

Non ne ho parlato molto in questi miei ricordi, non perché, ininfluenti, abbiano attraversato la mia vita, anzi; se la vivo serena, è anche grazie alle straordinarie figure femminili che ho avuto la fortuna di incontrare, da mia madre a mia moglie sino all’ultimo sempre al mio fianco, anche in quanto ho qui scritto, ma perché, ragazzo a quel tempo, ci si soffermava meno sull’altro sesso, imbevuti com'eravamo di “fascistico” maschilismo. Avanzando negli anni, capii che, come ricordava l’affascinante attrice Michèle Morgan, sono loro <…che sempre pagano un prezzo più alto >.

Volendo rendere omaggio a tutte sotto una visione laica, mi limiterò a ricordare quelle del tempo di guerra perché, proprio in simili situazioni estreme, emergono le qualità essenziali; furono leonesse nel portare avanti il loro ruolo di perpetuatrici della specie.

E’ provato statisticamente che nove mesi dopo luttuose calamità, c’è un incremento della natalità; è l’uomo che, a fronte di tanta morte o paura, tenta, a volte anche inconsciamente, di rilanciare la vita come fa l’albero che, prima di morire, produce in un ultimo sforzo vitale, più frutti e quindi più semi, così da assicurare la continuità alla specie.

E’ difficile parlare di loro senza cadere nell’ovvio o nel moralismo, ma una cosa va detta: l’Italia, spaccata in due e abitata da italiani ormai fuori di senno, senza alcuno che facesse rispettare la legge, occupata da stranieri che in casa nostra si combattevano e ci combattevano, grazie alle donne, ha continuato a vivere.

Le famiglie, ancorchè smembrate da forzate assenze d’alcuni suoi componenti, non si sono sfasciate per loro merito e le hanno traghettate sino ai giorni nostri, sopperendo alle assenze maschili, sostituendole in casa, nel lavoro e nella scuola, rivelando una combattività fino allora insospettata.

Oggi, passata l’emergenza e dimenticandosi alcuni cosa seppero fare quelle donne per salvare la famiglia dallo sfascio, accompagnando per mano quei bambini sino a divenire uomini, oggi dicevamo auspicano di poter impunemente sostituire quel coagulante con non si sa quale alternativa.

Noi figli, nonostante crescessimo in quel caos generale che per quanto se ne parli oggi, resta inimmaginabile, siamo stati, al limite dell’impossibile, accuditi e dalle nostre madri abbiamo appreso ancora i vecchi principi fondamentali che ora, in tempo di benessere, sono messi in discussione, se non dimenticati da chi ci ha seguito. Quell'educazione si rivelò preziosa per il nostro equilibrio, facendoci sperare e stimolandoci, fin da allora, a credere e, appena possibile, a dar vita ad un domani migliore anche se, quotidianamente in quei tempi, i violenti con il loro agire, parevano smentirle e disattenderle.

All’epoca della Repubblica di Salò, negli ultimi tempi della guerra, uscendo da casa, potevi incappare in uno sconosciuto morto ammazzato in strada; era consigliabile non fermarsi per recitare anche una sola preghiera perché, con quel gesto d’umana pietà potevi, platealmente e senza neppure volerlo, dare l’impressione agli esecutori di non condividere le motivazioni di quell’uccisione; agli occhi degli altri invece, saresti stato “etichettato” e perseguito assieme alla tua famiglia, quale sostenitore della parte che lo aveva ucciso, anche se a te, quest’ultima, continuava ad esserti realmente ignota. Vicino a quei morti ho sempre visto una qualche donna pregare piangendo.

In tutto questo sovvertimento di valori umani, si possono anche capire se non giustificare, quelle donne che si dettero agli occupanti tedeschi, non certo per condivisione della loro fede politica o per accettazione ideologica della dittatura; molte v’incapparono nella ricerca di un contatto, che poi si rivelò galeotto, atto a poter liberare il congiunto appena caduto in una retata cittadina, attuata per catturare forze di lavoro da deportare in Germania a sostituire i lavoratori tedeschi inviati al fronte, o peggio, solo per eseguire una rappresaglia vendicativa.

Altre, irretite da promesse rivelatesi poi mendaci, pensarono di rendersi utili ai parenti “internati” nei lager (all’epoca, non si sapeva cosa realmente succedeva in quei campi) dimostrandosi compiacenti con gli occupanti sperando di, attraverso questi, influenzare i loro camerati aguzzini, per permettere almeno di far arrivare colà, aiuti e corrispondenza.

Questa disponibilità finiva con il “rompere il ghiaccio”, anche fin troppo, fra le parti. Gli occupanti potevano apparire, agli occhi di chi aveva bisogno di tutto per vivere che, attraverso loro, si sarebbe anche potuto tentare di alleviare le sofferenze dei loro cari “internati”. In molti casi, in quei giorni, gli occupanti parevano detenere tutto ciò che esse ritenevano vitale. In fine c’è anche l’altro aspetto che non và sottaciuto; tutti gli uomini validi erano da troppo tempo lontani da casa e, si sa, la carne è debole. A loro volta gli stessi occupanti avevano dovuto lasciare le loro famiglie, e sapevano anche che anche là quotidianamente venivano bombardate. Solo dopo si seppe cosa realmente, in quei giorni, stava succedendo in Germania; mio zio Mario, lavoratore deportato, “aggiustatore” dalle mani d’oro, seppe rendersi utile in mille frangenti. Quante volte, il giorno dopo l’ennesimo bombardamento, veniva inviato a riassestare le case bombardate dove incontrava vedove bianche, a loro volta disponibili.

Finita la guerra, quelle che avevano ingiustificatamente perso la testa furono, dai partigiani, arrestate, insultate ed esposte al pubblico ludibrio, dopo essere state rasate e aver loro imbrattato con pittura il cranio nudo; venivano poi fatte sfilare per le strade e tutti si sfogavano ad insultarle o peggio. In quelle occasioni, come sovente capita, le più implacabili accusatrici furono spesso le altre donne, quelle la cui condotta, nel frattempo, non era certo irreprensibile con gli ultimi arrivati, i “liberatori”.

Generalmente, le prime, venivano rinchiuse per qualche giorno in guardina e, dopo averle sommariamente processate e redarguite, rispedite a casa, additandole come <puttane >.

Quelle invece che si portarono, in letti del tutto simili, i “liberatori”, sono passate alla cronaca dell’epoca con l’accattivante nomignolo di <segnorine >. Entrambe però furono spinte, forse senza neppure saperlo, dalla necessità di riconfermare il trionfo della vita sulla morte, andando assieme al maschio, in quel momento, “dominante”. Questo, di massima, era la situazione che poi, caso per caso poteva anche avere altre motivazioni.

Non intendo dare giudizi morali perché racconto cose viste e memorizzate con gli occhi di un ragazzo cresciuto, per alcuni anni, in mezzo alla morte, al dolore, alle privazioni e alla paura; bisogna inquadrare tutto in quel particolare momento storico e psicologico in cui spesso non era facile ravvisare il bene dal male, il torto dalla ragione e il falso dal vero. Eravamo troppo affamati, terrorizzati ed assonnati per poterlo nettamente percepire.

E tutte le altre donne? Come sempre capita a chi, in silenzio, compie il proprio dovere, la quasi totalità soffrì a casa, tacitamente cercando, nei limiti del possibile, d’essere punto di riferimento, supplendo così anche chi era forzatamente assente; stettero, finché fu loro possibile, vicino ai propri uomini, non facendo loro mancare la propria presenza ogni qual volta ve ne fosse l’opportunità.

Contrariamente alla guerra “15/18”, quest’ultima portò il fronte in mezzo alle nostre case e nelle nostre strade; anche qui si poteva morire a causa dei continui bombardamenti o per mano di avversari fuori di senno, soffrendo disagi, spesso paragonabili a quelli di chi combatteva. E le donne, eterno punto di riferimento, passarono attraverso quest’immane tempesta, preparando noi ragazzi, nell’attesa del ritorno dei padri sopravissuti, ad affrontare il dopoguerra senza mai perdere di vista i veri valori dell’uomo, mai come in quei giorni così travisati e calpestati.

In questo ricordo è giusto accomunare le donne della gente di mare che a Genova, ed in Liguria in generale, terra di marittimi, sono sempre state numerose. Se pur allenate a lunghi periodi di forzata separazione, in tempo di conflitto quella trepidazione divenne incubo continuo perché le notizie negative o, quanto meno contraddittorie, fornite dai vari bollettini radio, che per ragioni di segretezza frammista alla propaganda, censuravano i dettagli, non indicando mai dove erano realmente avvenuti gli attacchi che stavano segnalando ne sapevano dove quel giorno stava navigando il loro congiunto. Nell’indeterminatezza, ognuna poteva pensare di aver perso il familiare e, quindi tutte indistintamente, n'erano coivolte; né contribuiva a confortarle il nostro servizio postale, cronicamente inefficiente ma che in tempo di guerra, ove possibile, lo era ancor più.

Quelle poche lettere che riuscivano ad arrivare, moltissime andarono distrutte per causa di eventi bellici, avevano molte righe cancellate da un impenetrabile largo segno nero, specie in quei passaggi che indicavano luoghi o date ma anche semplici espressioni di sconforto o disappunto a riprova che l’unica cosa da noi funzionante efficientemente era la censura fascista che, in questa specifica attività, faceva faville.

Molte volte gli scriventi tornavano prima che giungessero le loro ultime lettere ma, troppo spesso, succedeva che quelle ferali del Ministero fossero recapitate alla famiglia dai Carabinieri, magari un attimo dopo aver finito di leggere la tanto attesa lettera, consegnata poco prima dal postino tradizionale e firmata da chi, nonostante tutto, continuava a scrivere di credere in un avvenire migliore da edificarsi a fine guerra.

In ultimo, non posso non ricordare tutte quelle donne ebree, madri o spose che, pur di non distaccarsi dalla propria famiglia, decisero spontaneamente di imbarcarsi esse stesse sui treni che deportavano nei lager i loro cari e poi, contemporaneamente ad essi, ma in campi rigorosamente separati, soccombere.

Tutto quello che ho scritto è frutto di ciò che oggi rivedo come se stessi guardando uno sfocato dagherrotipo; come quello, anche la memoria non è sempre di facile “lettura”. Posso anche aver descritto cose che, pur nella più completa buona fede, la patina del tempo che sbiadisce ogni cosa, mi può aver fatto travisare; perdonatemi, sarà l’età e l’infinito amore per questa mia Liguria.

Volendo fare un bilancio della mia vita devo dire che fu varia e senza insormontabili mutamenti; questo grazie alle persone che mi sono state attorno. Mio padre mi ha dato esempio di retta onestà e mia madre di profonda e partecipata fede. Per parte mia posso essere onorato d’aver vissuto accompagnato da pochi veri amici ma per me importanti, due dei quali sono oggi tumulati nel Famedio dei Genovesi Illustri a Staglieno.

Un solo grande, incolmabile rimpianto è quello di aver perduto, negli ultimi chilometri che mi rimangono da percorrere, la insostituibile compagnia di mia moglie. Il destino, insensibile ai miei desiderata, ha dato invece corso al proprio programma già predeterminato.

A tutte loro dedico questa poesia di Vito Elio Petrucci, il poeta che mi ha è stato amico per una vita:

FIN CHE NO TI SENTI

Fin che no ti senti

in te’na notte de lunn-a

l’ödô do limoneto

derrê a-a muagetta:

allöa l’è primmaveja.

Gh’è drento tutti i peccoei do mondo

E a coae de fâne di atri.

Allöa lìè primmaveja, pe accorzise

Che appreuvo a quello fî d’äia döçe

( o gusto ti o senti in bocca)

Gh’è o segreto de ‘na natüa

Che de peccòu in peccòu a fa cammin.

Libera traduzione: Finché non senti in una notte di luna l’odore del pittosporo dietro al muricciolo: allora è primavera. Ci sono dentro tutti i peccati del mondo e la voglia di farne degli altri. ■ Allora è primavera per accorgersi che dietro a quel filo d’aria dolce (il gusto lo senti in bocca) c’è il segreto di una natura che di peccato in peccato fa cammino.

Renzo BAGNASCO

foto del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 28 dicembre 2014

SANTA MARGHERITA L. e la Guerra '15-'18

SANTA MARGHERITA

la guerra ’15 -‘18

<Santa Margherita è forse, in inverno, la stazione climatica che gli Inglesi e i Teutonici amano di preferenza affollare. Quando imperversa con la calura la torrida estate, non è italiano che non vi trascorra qualche giorno per tuffarsi nelle glauche acque del Tirreno. Si leva nel golfo di Rapallo come una ninfea voluttuosa, in una baia ridente, protetta da tutte le furie di Eolo. Santa Margherita accoglie oggidì nei suoi alberghi di primo ordine tutte le categorie degli errabondi che lasciano le nordiche case e si installano in questa riva magica che il dattero di oriente profuma, maturando >.

Trascrizione integrale nella quale é difficile ritrovarsi oggi, ma così appare nel volume <Liguria > della collana “Bellezze d’Italia” con tanto di dedica bene augurante, posta sotto il ritratto a tutta pagina in apertura del libro, firmata da Benito Mussolini; era il Gennaio del 1924.

In quegli anni, qualche italiano turista era possibile ci fosse; solo quei pochi che se lo potevano permettere erano accomunati ai nordici, compreso il brivido dell’avventura di <solcare i mari >, anche se in realtà si limitavano a circumnavigare i capi del golfo del Tigullio su motoscafi privati, gli unici che all’epoca facessero servizio a noleggio. Fino ai primi decenni del ‘900, quel golfo, com’è facile intuire, era meta di un turismo di élite, per altro anche l’unico in circolazione all’epoca, nonostante sia scritto <..non è italiano che..> nel libro menzionato.

Papà, giovanissimo appassionato di motori e di salsedine, comandava, guidava e manuteneva uno di quei battelli e accompagnava i clienti a vedere quelle che D’Annunzio, in “Elettra”, descrive come:

le rupi che nel mar di Liguria

si protendono come sfingi

coronate di fiori!

Il servizio di battelli che oggi trasportano masse di gitanti, non esisteva ancora, così come, lo abbiamo detto, non esistevano per altro neppure le “masse di gitanti” che potessero permettersi il lusso di esserne trasportati.

Ogni qual volta navigo in quelle acque, non posso dimenticare quanto mi raccontava, di quel poco che ha voluto dirci della sua vita, mio padre a proposito di una decisione, per lui giovinetto, importante.

Nel 1915, appena ventenne, decise di lasciare l’ottimo posto di lavoro che aveva presso gli stabilimenti Ansaldo per seguire, volontario, i suoi più anziani colleghi che, invece, erano stati chiamati alle armi per combattere nella “grande guerra”, già scoppiata; “grande” la si definì solo alla fine anche se, come per tutte le guerre, sarebbe stato più consono definirla “immane”.

Prese quella decisione perché aveva ritenuto ingiusto restare a casa, magari facendo pure carriera grazie alla loro assenza, anche se la Direzione dell'Ansaldo aveva per lui ottenuto l’esenzione dal servizio militare. Era ritenuto, per certe sue intuizioni migliorative della produzione, indispensabile, perché capace di risolvere problemi normalmente ovviabili solo dopo lunghi studi a tavolino; in tempo di guerra la velocità può rivelarsi decisiva.

Venuto a conoscenza che il figlio “dandy”, prediletto e viziato dalla madre, una nobildonna milanese sua assidua cliente ai tempi del cabotaggio, era stato chiamato alle armi, prese contatti con la signora stessa, ponendosi a sua disposizione.

All’epoca, per essere graduati, non era indispensabile un titolo di studio; si poteva ovviare portando in <dote > un’attrezzatura che fosse ritenuta utile per la patria in armi. Entro certi limiti, si aveva diritto ad un grado proporzionale all’apporto offerto; poteva essere valido già un cavallo, per poi salire ad una moto, un’auto, un camion, un motoscafo sino ad arrivare all’ambitissimo aeromobile, in quei tempi agli esordi.

La signora, conoscendo la serietà e le capacità tecniche di mio padre, acquistò per il figlio un motoscafo e lo equipaggiò anche con un pilota-meccanico di prim’ordine, in modo che potesse fungere da angelo custode al figlio e garantire, nello stesso tempo, un’efficiente manutenzione all’imbarcazione: papà, per l’appunto.

Subito il “signorino” fu nominato Ufficiale e aggregato al Comando della Marina a Venezia dove, libero dalla presenza vigilatrice della madre, si dette alla bella vita con i “soldi di mammà”. Mio padre avrebbe dovuto fargli da attendente-pilota ma, una volta arrivati a destinazione e trovato per “l’armatore” una comoda sistemazione al Lido, noblesse oblige, domandò e ottenne di potersi aggregare, barca al seguito, a Chioggia, con compiti operativi. D’altro canto lui era lì per combattere, purché sul mare, e questo intendeva fare. All’epoca era in auge D’Annunzio con il suo dire:

Il mare è la mia patria, la patria dei liberi.

Era spesso inviato a risalire il Piave o l’Isonzo, per missioni di guerra; appena calata la notte doveva trasportare, oltre gli avamposti austriaci, gruppi di <arditi > assalitori con il compito di neutralizzare silenziosamente, usando solo pugnali e corti cavetti d’acciaio, gli occupanti di certe postazioni nemiche che, durante il giorno, avevano dato del "filo da torcere" agli alleati. Poi, prima del rischiarare dell’alba, in ora e sito stabilito, doveva recuperarli per riportarli alla base; moltissime volte, purtroppo, il motoscafo ritornò semivuoto. Normalmente, non appena rimbarcati i presenti all’appuntamento, sfruttando la corrente discendente del fiume per ridurre al minimo il rumore dei motori, a luci spente, iniziava il ritorno fra sponde infide.

Nel tentativo di far recuperare agli arditi le perdute e intirizzite energie, preparava sottocoperta delle spaghettate; a mano a mano che le missioni s’intensificavano, sempre più spesso quel pasto caldo serviva a sedare frequenti incontrollabili tremori. L’acqua per cuocere l’attingeva direttamente dal fiume e, raccontava che, in occasione della ritirata di Caporetto, era insolitamente rossastra tanto che era difficile trovare un’ansa dove l’acqua non fosse insanguinata.

Per il suo coraggio e la sua capacità lo addestrarono per partecipare alla <Beffa di Bucari > in qualità di riserva ma, alla fine, non venne chiamato.

Suo fratello, poco più anziano di lui, era anch’esso combattente ma “fantaccino pesta fango” sul Carso; quest’ultimo, uomo di tutt’altro carattere rispetto a quello di papà, pragmatico, disincantato e da sempre un mattacchione mai ligio alle norme, aveva avviato, in prima linea, un fiorente commercio d’alcolici, arrivando persino a barattarli con il nemico, facilitato in questo dalla sedentarietà prolungata delle reciproche postazioni, tanto che certuni, pur su fronti opposti, avevano installato fra loro un certo dialogare.

La bevanda più compravenduta era la grappa che, se fraudolentamente distribuita prima d’ogni assalto in misura leggermente inferiore al prescritto, gli permetteva di commerciarne il residuato surplus.

Un giorno papà decise di dedicare un permesso ottenuto, andando a trovarlo, così da poter poi mandare notizie alla loro madre che, in ansia e in preghiera, a casa attendeva. Partì per il Carso con lo stesso spirito, ho motivo di credere, con il quale oggi partiremmo per un fine settimana fuori porta; giunto in prima linea, non faticò molto a farsi indicare in quale trincea avrebbe potuto trovare il fratello, tanto il personaggio si era fatto conoscere. Stanco del viaggio e non trovandolo si accoccolò, per attenderlo, nella “tana” che il fratello si era ricavata fra le rocce e, qui, si addormentò.

Lo svegliò un fastidioso raggio di sole che, all’improvviso, filtrò dal pezzo di sacco assurto a tenda d’ingresso; nello sbirciare, focalizzò contro luce, un Capitano che, scostata la tenda, stava entrando. L’abitudine lo fece balzare in piedi di scatto, ancorché semistordito dalla stanchezza e dal sonno, mentre tentava di qualificarsi perché si rendeva conto che, per quello, non era usuale incontrare un marinaio sul Carso senza adeguata giustificazione. Subito però riconobbe nei panni del graduato suo fratello che, con sottobraccio una botticella gli spiegò, con la più invidiabile naturalezza, che stava per l’appunto tornando da una missione “commerciale”.

Una volta dentro, si sfilò dal berretto cilindrico, tipico degli ufficiali di quella guerra e immortalato nelle foto di Vittorio Emanuele III, il re soldato, i galloni che erano formati da cerchi in passamaneria “coda di topo” dorata, tanti quanto il grado imponeva, e appendedoli ad un chiodo, tornò soldato semplice quale effettivamente era; spiegò, al sempre più trasognato e ligio fratello, che quelli gli erano indispensabili per poter liberamente circolare ad alimentare il suo commercio. Una volta appurato a quale grado apparteneva il comandante di giornata, s’infilata un cerchio in più di quanti non n’avesse l’altro, per non correre il rischio di essere ostacolato in una delle sue frequenti “missioni”.

Mentre il fratello raccontava queste “allucinanti” cose, papà avvertì crescenti fastidiosi spifferi d’aria che, all’arrivo lassù, non aveva accusato; si guardò e non potè che costatare che la sua logora divisa di panno da marina, era ormai tutta un buco, nemmeno fosse fatta di sottili fette di gruviera. La spiegazione la scoprì ben presto; durante il sonno, i topi avevano banchettato, come da mesi non capitava loro, a base di panno intriso d’olio da motore frammisto a grasso per i supporti degli assi delle eliche. Rimediata una divisa, forse tolta a qualcuno che nell’ennesimo tentativo d’assalto non aveva avuto fortuna, rientrò a Chioggia, apparentemente arruolato in un’arma che non era la medesima di quando era partito.

Così i nostri padri accettarono o dovettero accettare di mortificare i migliori anni della loro giovinezza nella speranza almeno, di contribuire a creare una Patria forte e in pace. Nel nome dello stesso ideale, altri combatterono poi in Africa ed in Spagna, non pensando che da lì a poco molti di loro, ormai non più giovani, si sarebbero trovati inspiegabilmente alleati con quelli che sino ad ieri avevano considerati nemici e, per di più, ora uniti in una nuova disperata avventura.

Renzo BAGNASCO

Rapallo, 28.12.2014

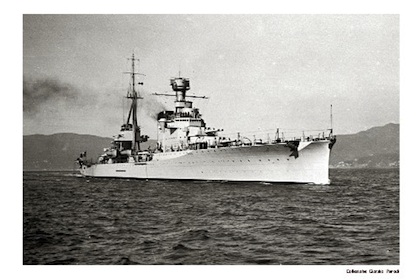

Incrociatore BOLZANO - Un recupero eccezionale

Incrociatore Pesante

BOLZANO

UN RECUPERO ECCEZIONALE

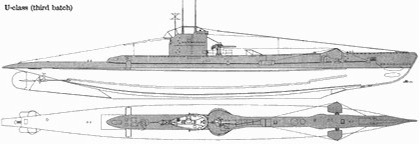

Sommergibile britannico UMBROKEN

disegno da warshipsww2.eu

La classe britannica U era originariamente stata ideata come una serie di semplici e piccoli battelli specificatamente ideati per fungere da bersagli per altri sottomarini durante addestramenti.

Le necessità di guerra videro tuttavia un interessante sviluppo del progetto per poi giungere ad una classe prodotta in gran numero che vide il culmine del suo servizio nel Mediterraneo (grazie alle modeste dimensioni e alla maneggevolezza).

La terza (ed ultima) variante della classe, di cui faceva parte anche Unbroken, aveva visto una serie di miglioramenti rispetto al progetto originale.

Molte unità di questa classe vennero poi cedute alle marine Alleate che necessitavano di rinforzare i propri ranghi: Le flotte libere in esilio di Olanda, Francia, Norvegia, Polonia, Grecia, ed infine la flotta Sovietica, ricevettero battelli in prestito.

V-2 ex-Unbroken: Questo sottomarino aveva visto un grande servizio nella Flotta Britannica, le sue vittime furono quasi tutte italiane e furono:

I mercantili Edda, Bologna, la nave-pilota F-20/Enrica, il dragamine ausiliario n°17/Milano, affondati. Danneggia inoltre il veliero Vale Formoso-II e il mercantile Titania (quest'ultimo poi finito dal sottomarino Safari).

Danneggia anche la petroliera tedesca Regina.

Il suo attacco più importante fu però ovviamente il doppio siluramento il 13 Agosto 1942 degli incrociatori italiani Bolzano e Muzio Attendolo che vennero entrambi pesantemente danneggiati.

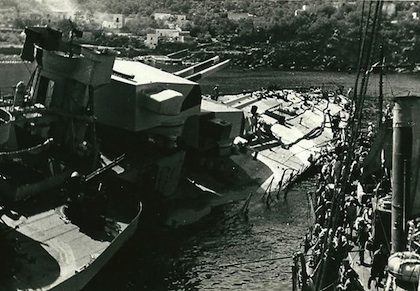

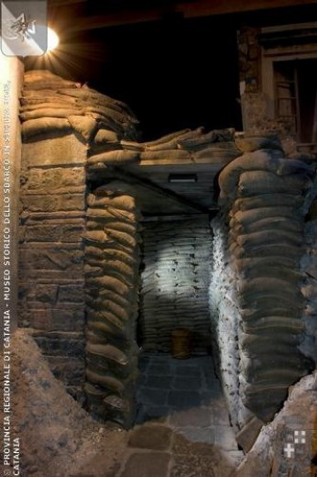

Nelle sei fotografie che seguono appaiono, in tutta la loro drammaticità, le condizioni dell’incrociatore pesante italiano BOLZANO (12.000 tonnellate), silurato nelle Isole Egadi, il 13 agosto 1942, dal sommergibile britannico UNBROKEN. Il BOLZANO, colpito a centro nave e arrestatosi in fiamme, nonostante i locali allagatisi per l’acqua che entrava dalla falla causata dall’esplosione di un siluro, fu portato ad incagliare, con il cavo da rimorchio, dal cacciatorpediniere GENIERE nei bassi fondali di Lisca Bianca nell’Isola Panarea, e ci vollero due giorni prima che l’incendio fosse domato.

I lavori di recupero, iniziati sul BOLZANO il 18 agosto, e che si svolsero, durante cinque settimane, sotto il pericolo di attacchi di aerei e di sommergibili, furono diretti dal Comitato Progetto Navi, e con personale specializzato e attrezzature fatte affluire dagli arsenali di Taranto, Palermo e Messina, che evidentemente sapevano come lavorare bene e rapidamente, senza perdere tempo.

Il 15 settembre la nave poté essere sollevata dal fondale, e avendo raggiunto l’assetto sufficiente per affrontare una navigazione a rimorchio, l’indomani fu portata a Napoli, ove arrivò alle ore 19.00 trainata dai rimorchiatori TITANO TESEO e SALVATORE I. La navigazione di trasferimento, senza essere disturbata da nessun aereo o sommergibile nemico, si svolse alla velocità media di cinque nodi e mezzo, con l’assistenza di due cacciatorpediniere, una torpediniera e quattro cacciasommergibili.

Visto questo capolavoro di velocissimo recupero, resto alquanto scettico per quanto tempo ci è voluto per risollevare e portare via la COSTA CONCORDIA.

I lavori per risollevare il BOLZANO vennero realizzati senza disporre di una ben minima parte della sofisticata e computerizzata organizzazione impiegata sulla C.CONCORDIA della Ditta addetta ai lavori, e senza e il clamore che ha accompagnato il recupero di questa grande nave, in cui hanno lavorato tecnici provenioenti da mezzo mondo, e che ha fatto gridare al “miracolo”.

Sorvolo sulle bischerate della pericolosità del relitto per la tranquillità e gli eventuali speronamenti di Cetacei, e per la reclame, ridicola a mio parere, che si è fatta la allarmata Ministra francese, a bordo di una nave da guerra francese.

Francesco MATTESINI

webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 12 Agosto 2014

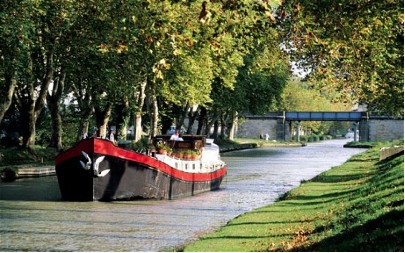

CANAL DU MIDI

CANAL DU MIDI

NAVIGANDO CON IL RE SOLE...

La cartina mostra i canali navigabili che collegano il Mediterraneo all’Atlantico: Canal du Midi (241 Km) - Canal de Garonne (193 km) - L’estuario della Garonna che collega Castets-en Dorthe a Bordeaux (57 km)

Il Canal du Midi Costruito sotto il regno di Luigi XIV, dal 1666 al 1681, fu considerato il più moderno progetto idraulico del mondo che aprì la strada alla rivoluzione industriale. Nel 1996 fu inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.

Il Canale della Garonna é certamente il meno celebre dell’asse Mediterraneo-Atlantico, ma la scoperta della sua storia e del patrimonio delle regioni che attraversa, merita il viaggio. La sua costruzione risale al 1860.

La navigazione sull’estuario de la Garonne verso Bordeaux é affascinante, ma soggetta a maggiori difficoltà nautiche (venti, correnti e onde di marea). Occorre esperienza, prudenza e rispetto delle regole prescritte dall’Autorità.

Dal Mediterraneo all’Atlantico

Realizzare il sogno di collegare l'Atlantico al Mediterraneo...

Sin dall'antichità era stato elaborato un gran numero di progetti volti allo scavo di un canale di collegamento dei due Mari, ma per realizzarlo ci volle la fortuita combinazione dell’unione di tre personaggi formidabili: il Re Sole Luigi XIV, il suo ministro delle finanze Colbert* ed un ingegnere caparbio come il Riquet**.

L’opera idraulica avrebbe risparmiato ai francesi la circumnavigazione della nemica Spagna con un risparmio di 3.000 Km (circa un mese di navigazione).

Inizialmente il canale fu utilizzato prevalentemente da chiatte a vela di piccole dimensioni, con alberi facilmente abbassabili, per il commercio delle granaglie e del vino Bordeaux verso la riviera francese e l’Italia ed ebbe un incremento strepitoso. La nuova via d’acqua fu sfruttata anche per scopi militari da imbarcazioni che trasportavano truppe e armi. Verso la metà del XVIII secolo , furono utilizzati anche i cavalli per rimorchiare battelli da carico fino all'avvento dei mezzi a vapore che iniziarono nel 1834.

Nel 183 8 fu registrato il passaggio di 273 navi, sia per trasporto di merci, sia di quello passeggeri, e il suo utilizzo continuò fino all'avvento delle ferrovie nel 1857 .

L’architetto di quest'opera riuscì a coniugare la sua grande funzione tecnica con il rispetto del paesaggio. Una prodezza tecnica e un'opera d'arte integrata nella grande varietà dei paesaggi attraversati.

La rapida evoluzione tecnica dei trasporti terrestri, marittimi e aerei, non incise affatto sul traffico commerciale sul Canal du Midi che durò fino al 1980. In seguito, a causa della persistente siccità della fine degli anni ’80, iniziò a diminuire per cause naturali, cessando quasi del tutto.

La frequentazione del canale, iniziata negli anni sessanta del XX secolo, registrò il suo boom nel decennio 1980-1990. Tra i principali siti attraversati citiamo i più famosi per la loro storia, arte antica e moderna: Tolosa, Castelnaudary, Carcassonne, Trèbes, Béziers, Narbonne, Sète, Agde…

Il canale, aperto da marzo a novembre, oggi è una delle mete principali del turismo fluviale e della possibilità di praticare numerosi sport: canottaggio, pesca, ciclismo e, naturalmente escursioni su chiatte di lusso come l'Anjodi. Gli ultimi dati stimano una media annua di 100.000 turisti che l’attraversano da un mare all’altro.

Canal du Midi - Escursioni all’ombra dei platani

Lungo il canale che collega Sète - Tolouse a Bordeaux L'alzaia *** funge da pista pedonale e ciclabile e. Le biciclette possono essere noleggiate presso diverse stazioni lungo il Canal du Midi. Inizialmente il canale era arricchito da filari di platani maestosi su ogni lato. I 42.000 alberi, che risalgono al 1830, furono piantati per stabilizzare le banchine. Nel 2006 un’infezione fece appassire e successivamente morire gli alberi. Circa 2.500 vennero distrutti a metà del 2011, dopo di che l’Amministrazione decise che l’intera piantagione sarebbe stata distrutta e sostituita nel giro di 20 anni.

Inizialmente, i 42.000 platani che costeggiavano le Canal du Midi, erano stati piantati per ridurre il movimento franoso e stabilizzare le sponde del canale.

L'allineamento di questi alberi, posti a 7-8 metri di distanza l'uno dall'altro, crea ancora, dopo 350 anni, l'effetto di un colonnato, dando così luogo a un “magnifico monumento paesaggistico”. I platani filtrano la luce e proteggono i turisti-naviganti dalla calura estiva del Sud della Francia.

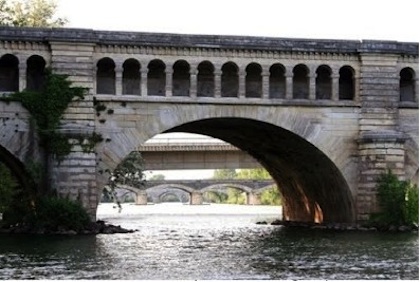

Il ponte-canale di Cesse costituisce tuttora un’autentica ed audace invenzione d’architettura idraulica. Fu costruito dagli ingegneri Riquet e Vauban tra il 1689 e 1690. Misura 64 metri di lunghezza e 20 d’altezza.

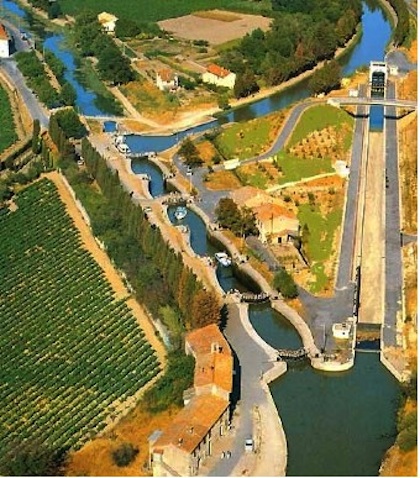

Fonsèranes a Beziers - Le nove chiuse a sinistra e l’ascensore d’acqua a destra.

Le famose “Nove chiuse di Fonserannes” alle porte di Bezieres

Lungo il percorso che porta a Bezieres oltre alle chiuse vinciane multiple di Fonsèranes, si passerà il ponte-canale sull’Orb e il tunnel di Malpas qui fotografato.

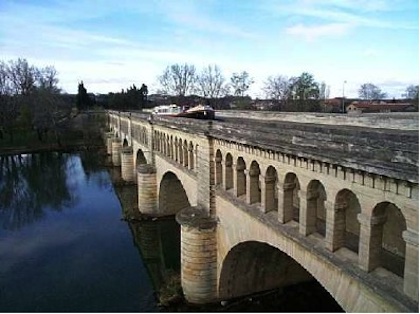

Il Ponte-canale sull’Orb fu costruito nel 1854 per risolvere il problema dell’attraversamento del fiume Orb, assai capriccioso per le forti escursioni in altezza delle sue acque che non consentono un livello medio adatto alla navigazione.

Le Canal du Midi nei pressi di Carcassonne

Ma chi fu il vero ideatore del progetto?

Nel 1662, la proposta di Pierre-Paul Riquet, alto funzionario della regione della Linguadoca, suscitò l'attenzione di Luigi XIV che vide in essa molte opportunità economiche e soprattutto militari. A questa enorme operazione finanziaria diede il proprio contributo il Colbert (Ministro delle Finanze).

Con l'editto reale dell'ottobre del 1666 si diede avvio alla costruzione del canale la cui apertura alla navigazione avverrà il 15 maggio del 1682. L’opera fu resa possibile grazie all’impiego di ben 12.000 operai e ad una precisa e scrupolosa organizzazione del lavoro.

Un'opera d'arte eccezionale, una sfida tecnica

Da Toulouse a Carcassonne. La cartina mostra la posizione del Bacino di San Ferreol rispetto al Canal du Midi.

La diga ha una lunghezza di 780 m, un'altezza massima di 32 m e uno spessore-base di oltre 140 m. L'acqua può essere prelevata dal bacino tramite un tunnel a volta di pietra posto alla base della diga, pertanto il limo può essere rimosso dal fondale del bacino attraverso il tunnel. Quando il livello si trova alla sua massima capacità, l’invaso contiene circa 680.000 metri cubi di acqua.

Il bacino di Saint-Ferréol constituisce la risorsa principale per l’alimentazione del Canal du Midi. Si tratta in effetti del luogo in cui Pierre-Paul RIQUET decise, nel 1667, di posare la prima pietra di una diga gigantesca che doveva sbarrare la vallata del Laudot e trattenere una immensa quantità d’acqua: più di 4,5 milioni di metri cubi che l’architetto Vauban aumenterà, qualche anno più tardi, ad una capacità di 6,5 milioni di metri cubi.

Il Bacino de Saint-Ferréol e la diga costruita appositamente per fornire acqua al Canale navigabile du Midi, costituirono l’opera di ingegneria civile più importante d’Europa.

Originariamente, il lago artificiale doveva essere alimentato dal solo fiume Laudot, ma quando questo fu ritenuto insufficiente, P.P. Riquet fece convogliare altri emissari in un unico canale chiamato "rigole de la montagne". Questo flusso raccolse in seguito le acque dei fiumi Alzau, Vernassone, Lampillon, Lampy e Rieutort e li confluì nella galleria di Cammazes; 132 m di lunghezza e 2,7 metri di diametro che si collega al bacino. Il tunnel è stato costruito dall'ingegnere militare Marshall Sebastien Vauban nel 1686-1687.

Il lago si trova nei tre comuni di Vaudreuille (Haute-Garonne), Les Brunels (Aude) e Sorèze (Tarn) .

Bassin de St-Ferrol

L'opera fu inaugurata ufficialmente il 15 maggio 1681 con il nome di Canal Royal de Languedoc. Pierre-Paul Riquet finì in bancarotta per gli ingenti costi da lui sostenuti in prima persona dopo che le casse di Luigi XIV non poterono più fornire il sostegno necessario e morì nel 1680, pochi mesi prima dell'apertura del canale alla navigazione.

Ancora qualche dato:

Il Canal du Midi ha 103 chiuse che servono a superare un dislivello totale di 190 metri. Considerando anche i ponti, le dighe, e un tunnel, il canale è costituito complessivamente da 328 strutture. La via d'acqua è lunga 240 chilometri, larga anche 15-20 metri e profonda 2.

Una curiosità: l’opera fu costruita grazie al lavoro di centinaia di donne che portarono canestri pieni di terra nel vasto cantiere.