COSA MANGIAVANO I PIRATI?

Ma cosa davvero mangiavano i pirati ?

Avendo fatte ricerche, come appare in altra parte, sulla gastronomia caraibica ai tempi dei Bucanieri, i mitici Fratelli della Costa, non vi nascondo che la tentazione di riuscire a sapere cosa realmente ci fosse nei piatti di quei masnadieri, fu forte. Per saperlo con una certa qual certezza e non ricorrendo ai vari Salgari, bisognava però fare delle ricerche, perché sino ad allora non ero mai incappato in qualcosa di attendibile. Persino nei romanzi ispirati a quelle imprese o nei rendiconto, non compaiono mai dei possibili “menu” anche se, ben inteso, non come oggi li conosciamo, cioè una sequenza di portate. Sarebbe stato sufficiente qualcosa che ci descrivesse, anche sommariamente, come erano composti i loro “manicaretti.

Ho fatto allora ricerche presso la prestigiosa Civica Biblioteca “Berio” di Genova, Città notoriamente sensibile alle cose di mare. Nulla. Ho coinvolto anche gli amici della <Fondazione B.IN.G – Bibliotèque Internationale de Gastronomie – Lugano> una delle due più complete raccolte di manoscritti e stampati delle opere di gastronomia dal sec. XIV al XIX, esistenti al mondo: ricerche rivelatesi inutili.

Di cosa mangiavano nelle antiche marinerie “ufficiali” dell’epoca, conosciamo quasi tutto a cominciare dalle derrate imbarcate prima di partire, senza però poi sapere in che modo venissero preparate. Addirittura esiste un dettagliato elenco di cosa imbarcò Colombo prima di partire per la sua avventura; sappiamo persino delle lenze per la pesca segretamente occultate, così da poter essere eventualmente usate per pescare, nello sventurato caso che si esaurissero le scorte per l’imprevedibile non rispetto dei tempi di navigazione ipotizzati, visto che si andava verso l’ignoto; deprecata possibile ipotesi che però un precisino come lui (quella stessa“ostinata” precisione che lo portò poi alla rovina) aveva, pur tenendosela per se, messa in conto.

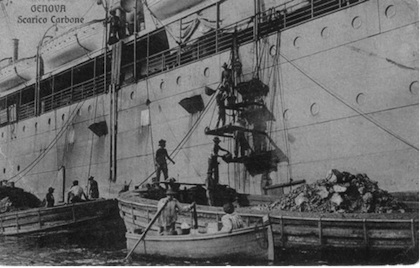

Con il tempo e il migliorare dell’organizzazione dei vari Ammiragliati, si cominciò a studiare e prendere nota empiricamente della quantità di razioni che dovevano essere servite per sostenere le fatiche di ogni imbarcato (oggi le chiamiamo “calorie”), ma mai come lo si confezionasse. E’ però facile pensare che, mano a mano che le riserve imbarcate si avvicinavano al deterioramento, gli addetti alla cucina le rendessero commestibili in base alle loro personali esperienze e non secondo un menù precostituito: da qui il largo uso delle spezie. Per altro a bordo, data la configurazione dei quei velieri, è da escludere si preparassero zuppe o minestre o cibi liquidi o intingoli, troppo pericolosi su instabili vascelli non idonei, vuoi per la panciuta forma della chiglia che doveva contenere più merce possibile, vuoi per la esigua stazza degli stessi, (le mitiche caravelle oggi verrebbero classificate fra la nautica minore) non certo ideali per attenuare il rollio ed il beccheggio. La presenza del “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco, non garantiva certo la stabilità di cosa vi si stesse cucinando. Il “mulo”, l’incaricato, doveva sempre stare attento a che le “pignatte” non volassero. Questa ipotesi trova conferma nel fatto che in tutti i porti sino agli inizi del ‘900, nell’ora di mezzogiorno, si accostassero sotto bordo, barche che vendevano fumanti zuppe o minestre di verdure, proibite a bordo.

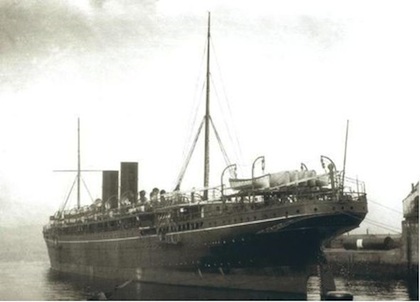

Nel porto di Genova, il "cadrai", italianizzato in cadraio, era quel barcaiolo che portava cibi caldi o meno ai lavoratori delle chiatte o delle navi dalle quali non potevano scendere a terra. Il nome "cadrai" è corruzione dell'inglese "caterer", ossia il fornitore e-o organizzatore di mensa. Nel 1910-11 vi erano nel porto 40 "cadrai" La bellezza della cartolina stà comunque nella retrostante rappresentazione del bunkeraggio di una volta. Archivio P. Berti

A Genova si chiamavano “cadrai” e offrivano minestrone caldo, reso accattivante con l’aggiunta di profumate foglie di basilico spezzettate (il pesto,dato il prezzo dei suoi componenti, era un lusso). Se ne deduce quindi che il mangiare di bordo fosse prevalentemente “asciutto”. So che non è bello auto-citarsi ma per non tediare ripetendo dettagliate informazioni, invito a leggere, a chi ne avesse voglia, ciò che descrivo ampiamente nel mio ultimo volume < LIGURIA amore mio> Mursia Editore.

E’ facile ipotizzare che in quell’ambiente piratesco le “mangiate” vere e proprie avvenissero nelle bettole di terra ferma; in mare era altra musica. Si può pensare che le orge sessual-gastronomiche, quella maramaglia che aveva piena coscienza che ogni volta che andava per mare poteva anche essere l’ultima, le riservasse a quando, venduta la merce rapinata sui velieri depredati, davano sfogo alla voglia di vivere una vita sgregolata che, certo, non offriva loro obiettive prospettive proiettabili a lungo termine. Infatti solo pochi poterono morire nel proprio letto; la maggior parte, se non fatti a pezzi negli arembaggi, finì appesa a un qualche pennone di bordo.

Proprio perché quella vita disagiata comportava sacrifici e rischi ma assicurava un pasto sicuro, da sempre tutti gli imbarcati, anche se semplici componenti la “bassa forza” e in qualunque marineria, venivano assai meglio retribuiti di chi, a terra, svolgeva analogo lavoro e non aveva la certezza di mangiare tutti i giorni.

Solo dei pranzi Regali abbiamo esatti rendiconto, portata per portata. Ma non era certo questo il caso dei “Nostri” presi in esami, la maggior parte dei quali frequentava quella vita, statisticamente ahimé, per un breve arco di anni. Quasi sempre i corsari, perché operanti per un qualche regnante, una volta catturati, finivano nelle galere di chi li aveva fatti prigionieri (meglio conservarli: si sa mai che poi li avrebbero potuti usare per il loro comodo ?) mentre ai pirati, da nessuno protetti, era riservata l’impiccagione.

Scartabellando inutilmente nei volumi riservati alle ricerche che mi stavano a cuore, ho dedotto che nelle Biblioteche italiane, non avrei mai trovato quello che cercavo perché, all’epoca, l’Italia, o meglio le marinerie dei vari Staterelli che la componevano, bazzicavano solo nel Mediterraneo: infatti di tutte queste ho già scritto cosa e quanto consumavano a bordo, a cominciare dalle galere. I Caraibi erano invece solcati da navi spagnole, francesi e inglesi. Queste ultime erano controllate dal più organizzato e puntiglioso Ammiragliato a cui non sarebbe sfuggito alcunché e, quello che conoscevano, lo mettevano per iscritto. Forse, in quel repertorio mitico inglese, ce ne sarà traccia.

Allora ho pensato che, anche se scientificamente non corretto, qualche scrittore anglosassone di avventure piratesche a cui era facile attingere a quel patrimonio, ne potesse aver scritto con la stessa dovizia di particolari che riservava al descrivere il resto di quel mondo.

La scelta non poteva che cadere su Robert Louis Stevenson che nell’800 ne scrisse nel suo famoso < Isola del tesoro > descrivendo nei dettagli gli ambienti degli angiporti e dei pirati del ‘700. Per capirci è lo stesso che ci ha tramandato quel macabro ritornello che tanto ci fece sognare e impaurire da ragazzi:

Quindici uomini sulla cassa del morto

Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum!

Nelle 200 e più pagine del romanzo, gli unici accenni al mangiare sono, nell’ordine: in una taverna <E così mi fu servito ad una piccola tavola un pasticcio di piccione e io cenai di gusto …> più avanti, a bordo <Dopo di che, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere di ponce all’acquavite….> e ancora <<messomi a sedere, per attender che fosse buio, mangiai di gusto la mia galletta> in oltre, a terra <… un uomo ci chiamò perché la colazione era pronta, e tosto sedemmo sulla sabbia, intorno al fuoco, con davanti gallette e lardo fritto> e poi < … avevano sbarcato dall’Hispaniola lardo, gallette e acquavite per il pasto di mezzogiorno > ed in fine < Che cena, quella sera, attorniato da tutti i miei amici; e che pasto, con carne di capra salata … parecchie ghiottonerie e una bottiglia di vino vecchio dell’Hispaniola ! > mentre del rum, farcito dalle bestemmie, ne parla ad ogni piè sospinto.

Da questi sommari accenni ai pasti consumati in navigazione, se ne può dedurre che non ci fossero grandi scelte e conseguenti “menù “: l’importante era sopravvivere. A proposito di rum, ad un certo punto venne “adottato” dalla marina inglese nel tentativo di combattere il micidiale sgorbuto.

Morale: i giovani marinai, con la scusa di prevenire, si sbronzavano e allora decisero di allungarlo con acqua. E’ nato così il noto “grog”

Ma torniamo a noi: anche se mi rendo conto di queste lacune e pur conoscendo cibi antichi, non intendo “inventarmi” manicaretti possibili tanto per accontentare la voglia di scrivere cose insolite, come la romanzata < Olla putrida> dall’etimologia del nome assai sospetta e “ruffiana”. I pirati saranno stati crudeli sanguinari assassini o, a seconda delle circostanze, pacchiani gentiluomini, ma per certo non erano fessi. Questa sorta di zuppa composta da legumi e carne, certamente liquida, è assai improbabile venisse servita a bordo, meno che meno rendendola più “esplosiva” da una “presa” di polvere da sparo, come si narra. E’ un classico esempio di piatto unico “antichizzato” che si presta ad essere romanzato; una analoga gustosissima minestra, ma con un nome meno rivoltante, la si gusta ancor oggi sui Pirenei nel Principato di Andorra.

Se mi capiterà mai di trovare traccia che appaghi questa curiosità, mi riservo di scriverne per colmare questa mia lacuna, della quale chiedo venia.

Mi rendo conto che appoggiarmi ad un romanzo per ragazzi, se pur famoso, non mi fa onore ma, quando l’acqua arriva alla gola, tutto può servire per stare a galla.

A questo punto, e per ora, getto la spugna.

Renzo Bagnasco

Ricerche a cura di Rosa Grazia Allaria

Foto a cura del webmaster Carlo Gatti

Rapallo, 11 Maggio 2014

BUCANIERI, FRATELLI DELLA COSTA E LA GASTRONOMIA "CRIOLLA"

I Bucanieri, i veri Fratelli della Costa

e la gastronomia “criolla”

Un bucaniere rappresentato sotto il titolo Buccaneer of the Caribbean nel libro di Howard Pyle, Howard Pyle's Book of Pirates.

Cominciamo con il dire che una gastronomia di bordo, all’epoca della quale parleremo, non esisteva. Gli unici a mangiare in modo adeguato erano il Comandante e gli Ufficiali; la ciurma si nutriva male e in modo assolutamente inappropriato. Gli addetti alla cucina avevano, per dedicarvisi, tempi risicati in quanto nessuno di loro rivestiva il solo ruolo di cuciniere, perché impegnati principalmente a fare i marinai. D’altra parte il fuoco a bordo non era ben visto: basti pensare a quando pioveva o il mare era mosso. Nel “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco a che non surriscaldasse il legno, la pece, il cordame e i teloni di cui era piena la nave, lo si poteva utilizzare solo se le condizioni atmosferiche lo permettevano. Anche gli orari erano variabili; intanto si mangiava una sola volta al giorno, attacchi ed arrembaggi permettendo. Il migliore fra i vivandieri, abbiamo visto che erano tutti mozzi di bordo, si occupava del Quadrato degli Ufficiali i quali erano gli unici a “sedersi a tavola”; la ciurma per mangiare si appoggiava dove poteva e al rancio provvedevano i meno esperti. Con il passare dei giorni di navigazione, per rendere appetibili i cibi che inevitabilmente tendevano a deteriorasi, dovevano riempirli di aromi e spezie.

Per fortuna nella zona caraibica gli aromatici “insaporitori” non mancavano. Questo disordine alimentare imperava non solo fra i pirati che bazzicavano la zona del Centro America, ma anche fra tutti coloro che dovevano rimanere in mare a lungo. Era già problematico mantenere “commestibile” la carne dopo qualche giorno dalla macellazione. Non c’erano frigoriferi e il magazzinaggio delle derrate secche in chiglia, luogo deputato allo scopo, non le preservava dall’inumidirsi a causa del trasudare di acqua salmastra, attraverso il fasciame dell’opera viva sempre sconnesso perché, per quanto calafato con stoppa o, più spesso, con fibra di cocco, non restava “fermo” ai primi colpi di mare. Quel sito caldo e umido, non potendo contare su ricambi d’aria, favoriva il deteriorarsi rapido di quanto conteneva.

Stessa sorte colpiva anche i “Fratelli della Costa” consorteria di pirati più noti come <i bucanieri della Tortuga> dall’isola caraibica che elessero a loro rifugio nel 1640. Quasi tutti gli equipaggi erano formati principalmente da marinai francesi, inglesi e, in misura assai minore, olandesi. La “bassa manovalanza” era costituita invece da tutti quegli sbandati sopravissuti alle sconfitte nelle guerre, che nel frattempo, qua e la, venivano combattute. A loro risale il Tricorno, che fu adottato da Re Luigi XV che lo volle copricapo ufficiale delle divise militari, subito copiato da diversi eserciti. Quel copricapo non è “pomposo” come quello della Nobiltà e della Borghesia dell’epoca, caratterizzato da alte e divaricanti tese; è scarno, anch’esso in pesante feltro e ha le tre “ali” ripiegate sulla “calotta” per non creare intralci nei combattimenti. Nei mesi caldi veniva sostituto da uno di paglia.

Ma torniamo al tema: la gastronomia “criolla”, cioè creola. Va da se che i “nostri” riuscivano a mangiare come Dio comanda solo quando sbarcavano nei Caraibi; colà si potevano nutrire con cibi più appetitosi e variati, già in allora conosciuti, ma soprattutto di verdura e frutta, beni preziosi e rari a bordo.

Come non riprendere dai cassetti della memoria l’immagine legata indissolubilmente al castello poppiero di un romantico veliero o su di un rabberciato pontile di un porto sotto il sole tropicale, di uomini con il tricorno in testa, la sciabola in mano e gli alti stivali di cuoio?

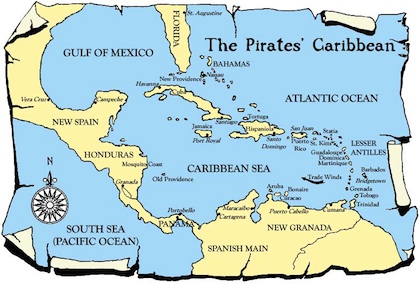

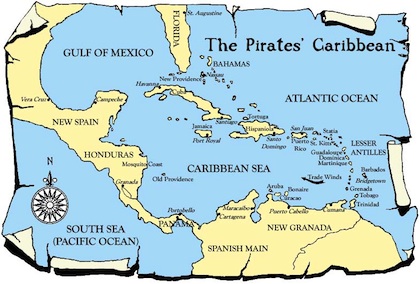

La pirateria moderna inizia nel XVII secolo nel Mar delle Antille ed in meno di cinquant’anni si estende in tutti i continenti; il Mar delle Antille rimane ad ogni modo il centro della pirateria, sia perché là i pirati riescono a godere di una serie di appoggi e favori sulla terraferma, sia perché le numerose isole presenti sono ricche di cibo e di anfratti, per di più circondate da bassi fondali che impedivano eventuali inseguimenti da parte delle lente e “pescose” navi da guerra; sia in fine perché in quei mari transitavano navi cariche di imbarchi preziosi provenienti dalle appena scoperte Americhe. Tra le cause dello sviluppo della moderna pirateria non va dimenticata l’azione della Francia e dell’Inghilterra che, per contrastare il dominio commerciale della Spagna nel Mar dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari a che saccheggiassero i mercantili spagnoli. La concorrenza commerciale anche allora non andava tanto per il sottile. Successivamente, sia per il venir meno dell’appoggio anglo-francese, sia per una acquisita abitudine allo stile di vita libero ed indipendente, molti corsari divennero …. pirati.

Il potentissimo impero spagnolo, alla metà del diciassettesimo secolo aveva dichiarato il monopolio commerciale delle ricche Antille, tappa obbligatoria dell’oro centroamericano per arrivare nel vecchio continente, il tutto a seguito dell’approdo in loco di Cristoforo Colombo, nel 1493 a St. Croix. I coloni, spagnoli, francesi, inglesi ed olandesi vivevano quasi tutti sull’isola di Hispaniola ( tra l’attuale Haiti e Santo Domingo ). Si specializzarono nella produzione di alimenti a lunga conservazione, come carni essiccate o trattate, indispensabili per i lunghi viaggi in mare. Questo metodo sarebbe stato insegnato loro dagli Arawak, tribù di Santo Domingo. La capanna dove avveniva l’essicazione, su graticole fatte di sottili strisce di legno denominate barbicoa ( dal quale deriva l’attuale termine “barbecue” ) si chiamava boucan: da questo ne derivò il nome di “bucanieri”. Questi erano di diversa nazionalità e non servivano alcun paese anche se in certe occasioni potevano essere sollecitati e supportati. Formarono legami stretti con i coloni ai quali svendevano le merci saccheggiate e dai quali ricevevano la possibilità di entrare nelle città per ogni più varia necessità; queste pullulavano di pirati per via anche delle locande e degli altri “servizi” ad esse correlate. I bucanieri erano presenti nelle navi corsare o pirata anche perché famosi per la loro infallibile mira, allenata da quando erano stati cacciatori. La loro dieta quotidiana, a terra, consisteva in verdura e frutta, come papaia, patate dolci, guaiave e manioca. La mancanza della verdura e della frutta fresca a bordo, uniche fonti di vitamina C, procurava invece il devastante scorbuto. Solo nel 1747 il medico scozzese James Lind intuì sperimentandolo, che bastava mangiare agrumi a bordo per debellarlo. Che fosse poi la carenza di vitamina C, lo scoprirono dopo. Inizialmente la cottura della carne e del pesce avveniva in grandi vasi di un materiale simile alla terracotta, facilmente trasportabile ed immagazzinabile. Trasferitisi sull’isola di Tortuga e a Port Royal, nel 1640 fondarono la Fratellanza della Costa, ( tra di loro i pirati si autodefinivano< Fratelli della Costa> ) smisero di affumicare carne e depredare solo navi: si dedicarono alla predazione dei villaggi lungo le coste, dando vita a quella che noi oggi identifichiamo come “ pirateria”. Redassero un vero e proprio Codice Etico dei Pirati – ( Code of the Brethren States) che conteneva regole di massima che tutte le navi della “Fratellanza” erano impegnate ad onorare: a lui si è ispirato l’Ottalogo, il codice etico degli attuali Fratelli della Costa.

Nei viaggi che solcavano i mari, i pirati avevano a disposizione per lungo tempo solo carne affumicata e rum. Il resto, verdure, formaggi, uova deperiva velocemente ammuffendo e marcendo. Si aggiunsero quindi alla dotazione della dispensa legumi secchi o cibi conservati in salamoia; per i Comandanti anche frutta candita. Polli, ovini e mucche venivano tenuti in vita fino a quando l’approvvigionamento per mantenerli era sufficiente; dopo finivano macellati. Spesso l’impossibilità di conservazione delle carni per il caldo umido dei tropici, ne favoriva la putrefazione. Tutto ciò rendeva carente la qualità e la varietà dell’alimentazione dei viaggiatori del mare. Le erbe e le spezie usate in abbondanza coprivano in parte il sapore degli ingredienti viziati e spesso avariati. La fortunata cattura di una tartaruga marina era motivo di gioia perché fonte di un insperato prelibato pasto. Un caso limite ce lo testimonia Pigafetta nel suo diario di bordo redatto durante la traversata del Pacifico nel 1520, dove si legge << Mangiavamo biscotto non più biscotto, ma polvere di quello con vermi a pugnate perché essi avevano mangiato il buono: puzzava grandemente di orina de sorci e bevevamo acqua gialla putrefatta per molti giorni e mangiavamo certe pelli de bove, che erano sopra l’antenna maggiore ( n.d.r.: strisce di cuoio che rifasciavano le scanalature di testata degli alberi, fungendo da carrucole così da consentire, con un minimo attrito, lo scorrervi delle sartie per issare le vele ) a ciò che l’antenna non rompesse la sartia …..e ancora assai volte segatura di asse. Li sorci si vendevano a mezzo ducato l’uno e se pur ne avessimo potuto avere …>>

Le spezie che trovarono abbondanti e rigogliose in loco, la facevano quindi da padrone. Salse di peperoncino, con l’aggiunta di limone e succo di lime marinavano carne e pesce. Alla cucina caraibica dobbiamo la realizzazione del primo pepatissimo stufato, altro che l’ungherese Gulasch! Oltretutto queste “droghe”un po’ camuffavano i cibi quando iniziavano ad alterarsi, rendendoli ancora appetibili. Così è nato pure il nostro livornese Cacciucco; reso forte per rendere appetibile quel pesce di ritorno, invenduto al mercato. Non esistevano però precise ricette di bordo, in quanto di volta in volta si modificavano e aggiungevano nuovi ingredienti. Importante, lo abbiamo visto, l’utilizzo delle spezie locali, come il curry in polvere, sempre presente sulle carni, dello zafferano peyi , il pepe bianco e nero, il cumino e tutte le varietà di peperoncini.

I nativi della zona, gli Indiani Carib, hanno contribuito a caratterizzare con forte impatto la storia della zona dei Caraibi, tanto che da quella tribù il sito prese nome.

Presto i Caraibi divennero il crocevia del mondo. Venduti dagli europei, arrivarono i primi schiavi provenienti dall’Africa, e con essi nuove “contaminazioni” alimentari. La cucina caraibica si arricchì così con l’introduzione di torte di pesce, manioca, mango, ackee, budini e souse. Ma anche banane e farina di mais.

Gli uomini provenienti dal continente africano erano anch’essi cacciatori nelle loro terre e quindi spesso e per lunghi periodi lontani da casa. Sapevano cucinare carne di maiale piccante su carboni ardenti, e codesta tradizione si affinò maggiormente in Giamaica. Questa preparazione, oggi conosciuta come “jerk”, comporta un lungo processo di cottura della carne. Tutt’ora in molti piatti prelibati giamaicani troviamo ancora il pollo ed il maiale. Dai marinai portoghesi arrivò il baccalà: il riso e la senape, dalla Cina.

Il clima caldo ed in passato anche la scarsità di legname, fecero prediligere metodologie di cottura veloci, quale fritture e grigliate, molto raramente cotture in forno.

La maggior parte dei visitatori che si recano ai Caraibi mai immaginerebbe che gli alberi da frutta così familiari e rigogliosi in queste isole, siano stati introdotti invece dai primi esploratori spagnoli. Da quella nazione giunsero infatti arance, lime, zenzero, banane, fichi, palme da datteri, uva, tamarindi, noci di cocco e canna da zucchero.

Proprio da quest’ultima, si realizzò, attraverso un processo di distillazione, un liquore molto calorico e ad alta gradazione alcolica: il rum, l’indispensabile protagonista del rito finale che chiude sempre gli Zafarrancho (riunione conviviale) degli attuali Fratelli della Costa.

All’America dobbiamo l’introduzione di fagioli, mais, pomodori e patate. Dai Caraibi questi alimenti si diffusero poi nel resto del mondo. Una menzione va anche all’albero del pane dai frutti assai particolari, che ricorderemo presente nel film “Gli ammutinati del Bounty”.

L’elenco potrebbe continuare … Non c’e da meravigliarsi quindi se la Cucina Caraibica sia una commistione così ricca, colorata, creativa e variegata, coacervo di sapori provenienti da ogni dove: Africa, India, Cina, insieme alle influenze giunte dalla Spagna, Portogallo, dalla Danimarca, Francia e Gran Bretagna. I cibi caraibici sono stati influenzati dalle culture di tutto il mondo, ma ogni isola ha assunto ed aggiunto il suo particolare sapore e le proprie tecniche di cottura.

Qualche cenno specifico, luogo per luogo, in una sorta di aggiornato itinerario gastronomico.

Partendo dagli aperitivi non possiamo non menzionare un bicchiere di punch al rum agricole , prezioso distillato e vera istituzione caraibica, parte integrante della cultura delle Antille. E’ considerato uno dei migliori del mondo, l’unico ad aver ottenuto il riconoscimento della DOC locale. Si consuma puro o mescolato a innumerevoli cocktails. Comparve per la prima volta nel 1635 alla “Mardinica”, l’isola dei fiori, antico nome della Martinica. Bevanda regina, possiede un proprio museo sito a Sainte-Marie, dove si può ripercorrere la sua lunga storia.

La cucina Dominicana è prevalentemente di ispirazione spagnola e africana. Molto simile a quella di altri paesi latino-americani, ma con nomi assai differenti. Il piatto-colazione è a base di uova e mangù, diffuso anche a Cuba e Puerto Rico. Può essere accompagnato da fritti di carne e formaggi. Il pranzo è in genere il pasto principale della giornata, e consiste in riso, carne di pollo o maiale, o pesce, fagioli e insalate. La bandera, uno dei piatti tipici, si compone di carne e fagioli rossi su riso bianco. Soncocho è uno stufato cucinato con ben sette varietà di carni. Molte pietanze si realizzano con sofrito, ampia miscela di erbe locali, che ne esaltano i sapori. Ricca la lista dei dolci, dalla torta dominicana ( bizcocho ) ai flan, dulce de leche e cana ( canna da zucchero ). Bevande diffuse birra, rum, batida ( frullato ) e jugos naturales, succhi di frutta appena spremuti.

In Guadalupa, seconda consumatrice al mondo di pesce, troveremo ottime zuppe di vongole, aragoste alla griglia, fricassea di lambis, sorta di conchiglioni locali originari dell’Oceano Indiano. Da quasi 100 anni si rinnova nel mese di Agosto un vero e proprio evento del patrimonio culturale della Guadalupa, la “festa delle cuoche”, ghiotta occasione per gustare prelibatezze preparate secondo ricette ancestrali.

Nel periodo pasquale in Martinica, imperdibili le Fiere dei granchi accompagnate da grandi frittelle ripiene di carne e verdure, o altre farcite con merluzzo e verdure, cuori di palma in insalata, e pollo alle spezie, prelibato ed entusiasmante concentrato della cucina creola. Frutta e verdura locale da scoprire nei variopinti mercati locali, dove si troveranno anche caffè e cacao.

Capitale gastronomica dei caraibi è però considerata Saint-Martin. Straordinari i lolos, sorta di punti di ristoro all’aperto in riva al mare dove è possibile gustare pesce, crostacei di ogni tipo, cucinati si improvvisate griglie e che fanno concorrenza ai tradizionali ristoranti che si incontrano nelle caratteristiche stradine. Imperdibili specialità sono il melone maturato a quel sole ed il caffè caraibico, come pure il “cibo degli Dei”, il cacao, sotto forma di praline e tavolette.

Concludendo questo “breve viaggio” nei paesi sudamericani che si affacciano sul Mar dei Caraibi, dalla storia lunga, sofferta e gioiosa, la cucina caraibica ne esce come unica ed esprime la singolare ed immensa fusione di unione di sapori, colori e profumi che solo la gastronomia di tutti i popoli che vi hanno contribuito, ha saputo portare ad un risultato così stupefacentemente universale.

Un ultimo suggerimento ai possibili viaggiatori: diffidate sempre, se volete mangiare veramente creolo, dei locali che inalberano vistosi riferimenti ai pirati dei caraibi. Sono specchietti per le moderne allodole.

Renzo BAGNASCO

Ricerche a cura di Rosa Grazia ALLARIA

Foto a cura del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 11 Maggio 2014

GALERE GENOVESI: Vita di bordo

GALERE GENOVESI

VITA DI BORDO

Ciò nonostante imbarcarsi per molti voleva dire uscire dalla disperazione o fuggire dai rigori della giustizia. Fra loro cerano anche ex galeotti che, usciti a fine pena dalle patrie galere non avendo ancora pagato i debiti per i quali erano colà finiti comprese le spese processuali, con l’ingaggio si illudevano di potersi riscattare. Abbiamo detto che non erano incatenati ma ci sono documenti della Repubblica di Genova che puntualizzano << il buonavoglia a termini del suo contratto è esente di giorno dalla catena a differenza del forzato…..ma se commette mancanza può essere condannato per qualche tempo alla continua catena…>>

Circa poi la possibilità di contrarre debiti anche mentre vogavano e quindi impossibilitati a sbarcare sino a saldo effettuato, era abbastanza facile perché << il buonavoglia doveva pagarsi tutti gli extra dall’alimentazione al vestiario, dai medicinali ai debiti di gioco contratti durante le pause>> ad ognuno di questi debiti, di volta in volta, faceva fronte il Comandante che, alla fine, doveva però essere rimborsato; in caso di impossibilità, il disgraziato poteva estinguere l’impegno restando…… ancora a remare.

Come si vede questa gente rappresentavano la feccia dell’epoca; non si capisce come un gruppo di intellettuali di Genova, per dare una mano alla Città, si sia in questi ultimi tempi associato appropriandosi di quel nome. Che abbiano erroneamente interpretato quel tristo ricordo come sinonimo di “spontanea buona volontà”, che è altra cosa?

L’altra volta abbiamo visto come le galere, per mole e carenatura, viaggiassero solo da Marzo ad Ottobre quando il mare è relativamente calmo e le giornate di luce sono più lunghe, con la indispensabile necessità di ridossarsi ogni sera anche per rifornire la cambusa.

Durante gli altri mesi i galeotti venivano rinchiusi nelle apposite galere che all’epoca erano edificate su di uno scoglio nel porto: se condannati, scontavano lì i restanti giorni di pena. Erano però riscattabili “ pagandoli” 400 formaggette l’uno. Valevano ben poco.

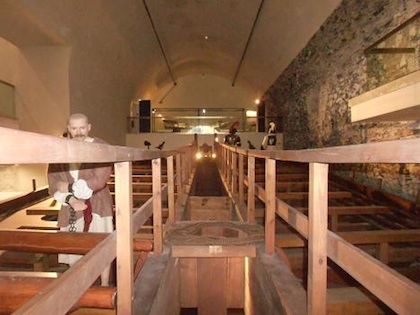

Museo Galata Genova

A bordo, incatenati o no, tutti sedevano su dei banchi larghi 25 cm che di giorno fungevano da sedile e, di notte, da giaciglio o, più correttamente, da appoggio per tentare di dormire. Fra banco e banco c’era la “banchetta” ovvero una tavola parallela ai banchi su cui sedevano, ma più in basso di questi e sulla quale i vogatori appoggiavano un piede per puntellarvisi durante lo sforzo della voga.

Una fedele riproduzione di una di queste galere è oggi visitabile al Museo Navale “Galata”, nel porto di Genova.

La vita assolutamente disumana che a bordo conduceva la ciurma ci è ben descritta, anche se riferita a galere francesi, da Jean Marteille de Bergerac nobile colà condannato per le sue malefatte. Lo scrive nelle sue memorie edite in Rotterdam nel 1757: suo malgrado fu, all’inizio del ‘700, ospite di una di queste e così descrive la sua esperienza di galeotto << Si immaginino, se possibile, sei uomini incatenati seduti ai loro banchi; (la maniglia del) remo tra le mani, un piede è sulla banchetta, grossa sbarra di legno inchiodata alla panca (banco) e l’altro sul banco davanti. Il corpo allungato, le braccia rigide per spingere innanzi il remo fin sopra il dorso di quelli che sono dopo, intenti nel medesimo movimento (indispensabile rispettare il sincrono). Dopo aver così portato avanti il remo, lo si alza per tuffarlo in mare, e, contemporaneamente, ci si getta o meglio, si precipita indietro per ricadere sul proprio banco, il quale per attutire il colpo di questa pesante caduta, è coperto da un cuscinetto>> e prosegue << E’ vero che una galera non può attraversare i mari con questo sistema, e che ci vuole necessariamente una ciurma di schiavi, ed un còmito che eserciti la sua dura autorità per farli vogare non già per un’ora, né per due, ma persino per dieci, dodici ore consecutive. Rammento di aver remato per ben ventiquattrore, senza un istante di tregua. In questi casi i còmiti e gli altri marinai ci nutrivano mettendoci in bocca un pezzo di galletta inzuppata nel vino e senza che noi togliessimo le mani dai tremi, perché non cadessimo svenuti>> Oggi sappiamo che in quei frangenti veniva somministrato anche dell’hashis e continua << E non si udivano che le urla degli infelici, intrisi di sangue sotto i colpi del flagello; lo schioccare delle corde sui dorsi dei miserabili, le ingiurie e le più atroci bestemmie dei còmiti schizzanti rabbia e minaccia quando la loro galera non andava come avrebbe dovuto o non navigava al pari delle altre>>

E’ vero che la vela ha soppiantato il remo come mezzo di sostentamento del moto, ma il trattamento alla ciurma non variò di molto.

Renzo BAGNASCO

Foto a cura del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 19 Aprile 2014

GALERE GENOVESI: Cosa si mangiava a bordo?

GALERE GENOVESI

COSA SI MANGIAVA A BORDO?

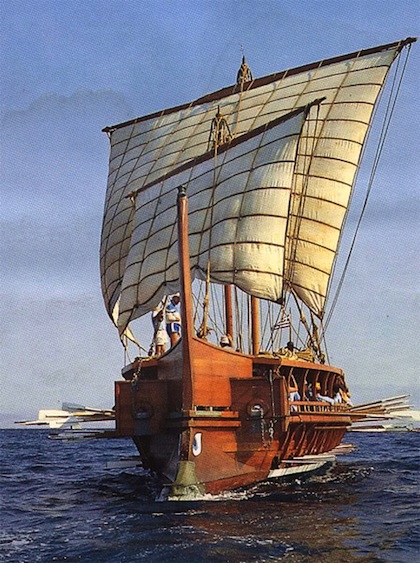

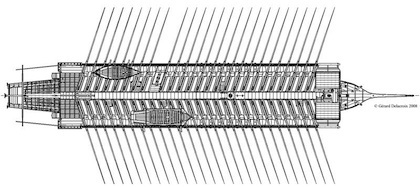

Galea trireme. Bastimento sottile, di circa 50 metri di lunghezza, largo circa 7, con due metri di pescaggio

Siamo nel XV° secolo su di una galera genovese non da guerra, del tutto paragonabile alle altre simili, battenti bandiere di altri Stati. Il nome di questa imbarcazione diventò, ed è tutt’ora, sinonimo di prigione. A bordo c’erano un Capitano, due Gentiluomini di poppa rappresentanti l’Armatore o chi ci aveva messo i soldi, uno scrivano, tre Sottufficiali ( i còmiti), un Pilota, un Chirurgo, un Aguzzino che sapeva ben usare lo staffilo, undici marinai per le vele, trenta marinai per le funzioni più varie, quattro addetti alla manutenzione, e duecentosessanta rematori ai ferri, la così detta “ciurma”.

Questa era composta da un 20/28 per cento di schiavi, 35/45% da forzati colpevoli di gravi reati e costì condannati e da un 30/50 % da buonavoglia, disperati che per una misera paga si assoggettavano volontariamente a quella vita d’inferno. Queste imbarcazioni navigavano da Marzo ad Ottobre e solo di giorno perché di notte doveva ridossarsi per dormire e ricaricare le derrate e l’acqua consumate durante il giorno. Barche non adatte a tenere il mare (avevano chiglia piatta) sottocoperta avevano sei gavoni così utilizzati: uno leggermente sopraelevato di poppa per il Capitano ed i Gentiluomini. Subito accanto lo “scandolaro” per contenere le armi, gli assi e i teloni da rapidamente montare per riparare dalle improvvise piogge i vogatori, poi la dispensa (detta “compagna”), il pagliolo, la camera di mezzo ed in fine il gavone per le vele. I sottufficiali e gli altri membri “liberi” dell’equipaggio si arrangiavano a dormire dove potevano;

i galeotti restavano in catene e sonnecchiavano sul posto “di lavoro”. Il ponte era tagliato in mezzeria da un camminamento che divideva per il lungo i due banchi dei rematori e su di esso camminava l’aguzzino; al centro il fogon per preparare il rancio, rigorosamente una volta al giorno all’imbrunire. I maligni dicono per non far veder cosa si mangiava.

Già, ma cosa si mangiava?

Gli unici ad avere pasti quasi normali erano il Comandante e i Gentiluomini, il restante equipaggio poteva contare su di un po’ di baccalà condito con un filo d’olio, a volte pasta o riso e un po’ di carne conservata essicata e una razione di vino.

Ai rematori invece era riservato un po’ di “biscotto” le classiche gallette sia nei periodi di voga estivi che quando, d’inverno, erano rinchiusi nella loro galera. Venivano sbriciolate a formare una specie di puré; due volte al mese una minestra di fave, riso e olio e nelle solennità religiose, se non costretti a digiunare secondo il dettato di Santa Romana Chiesa per una specifica ricorrenza, una libbra di carne (300 gr circa) ed un boccale di vino (73 cl); spesso e volentieri, per nascondere il puzzo di “rancido” delle derrate mal conservate (da cui il nome “rancio”) veniva spruzzato con aceto. Questo a Genova.

Il “menù” della Marineria Pontificia invece prevedeva 850 gr di gallette e, tre volte alla settimana, una minestra che veniva però eliminata d’estate. I Veneziani passavano 650 gr di gallette, 4 tazze di vino di “onesta misura”e una scodella di minestra; quattro volte alla settimana 240 gr di carne e tre volte 160 gr di formaggio. Il Mercoledì ed il Venerdì 2 sardelle.

Più parca la Marineria Toscana dava 500 gr di gallette e una minestra di cavoli, rape e fave mentre, solo nelle solennità annuali, era prevista della carne fresca pari a 340 gr a testa, oltre a ½ litro di vino. Le fave saranno rimpiazzate poi dai fagioli portati da Colombo con il vantaggio di essere meno flatulenti e più nutritivi.

Nei momenti in cui era richiesto il massimo sforzo ai remi, è documentato che a volte erano costretti a remare anche per 24 ore consecutive, venivano imboccati dagli aguzzini. Recenti ricerche hanno rivelato che ai rematori, nei momenti sopra descritti, quando ne il vino ne le scudisciate riuscivano a garantire il ritmo infernale imposto, venivano ammannite dosi di hashish, con funzione di sovra alimentatore, un po’ come oggi fanno i turbo nei nostri motori.

E’ stato calcolato che le 3000/4000 calorie ingerite avrebbero potuto essere sufficienti se fossero state dispensate regolarmente. In realtà lo zelo maniacale dei Comandanti a far rispettare i digiuni prescritti dalla pratica religiosa, lo documentano i diari di bordo, era applicato con una meticolosità che è difficile oggi stabilire se per profonda fede o non piuttosto come scusa per risparmiare a proprio favore il <non speso>, rendeva la vita di quei poveri disgraziati, se possibile, ancor più grama.

Durante i turni massacranti ai remi, sotto i colpi delle sferze degli aguzzini, le bestemmie se le potevano permettere solo i vogatori delle galere che battessero bandiera di Stati non cattolici, perché per questi ultimi vigeva la norma << Chi biastamerà Dio over la sua Madre, et Santi et Sante, sel sarà huomo da remo sia frustato da poppa a prua; sel sarà huomo da poppa, dieba pagar soldi cento>>

Forse è per reazione a questo forzato silenzio repressivo del proprio sentire che i liberi marinai di Genova, una volta abolite le galere, poterono contare su di un particolare contratto di lavoro articolato su due diverse paghe che essi stessi potevano scegliere al momento dell’ingaggio per l’imbarco: paga più elevata se si rinunciava, durante il lavoro, al “mugugno” oppure paga sensibilmente più modesta ma con il diritto a “mugugnare”.

I genovesi preferivano, in genere, questa seconda. E poi non vogliamo sentirci dire che un po’ strani lo siamo.

Renzo BAGNASCO

Foto a cura del webmaster Carlo GATTI

Rapallo, 19 Aprile 2014

L'OPERAZIONE "GROG"

L’OPERAZIONE “GROG”

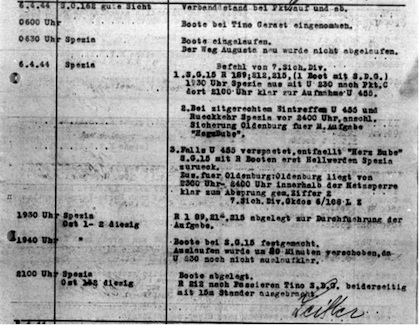

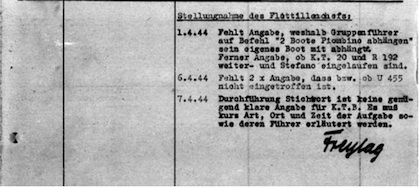

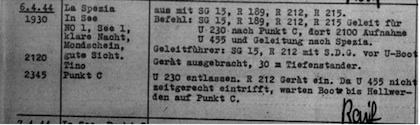

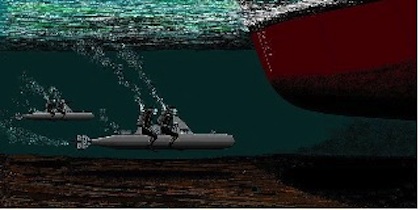

Il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio 1941, effettuato dalle unità della “Forza H” al comando dell’amm. Somerville: l’interpretazione britannica del “command of the sea” nel Mediterraneo occidentale e le manchevolezze dello strumento aeronavale italiano poche settimane prima di Matapan.

Nel corso della seconda guerra mondiale, il Mar Ligure ha costituito un teatro operativo quasi di secondo piano: infatti, non sono molti gli eventi navali di rilievo che hanno avuto luogo nel Golfo di Genova e nelle acque limitrofe, e – tra il 1940 e il 1943 – le potenzialità industriali e cantieristiche della Liguria ebbero sicuramente preminenza rispetto ad aspetti più propriamente bellici ed operativi.

In realtà, il 14 giugno 1940, dopo soli quattro giorni dall’entrata in guerra dell’Italia, quattro incrociatori ed undici cacciatorpediniere francesi – usciti da Tolone – erano giunti di sorpresa di fronte alle zone industriali di Savona-Vado e Genova effettuando un breve bombardamento. La pronta reazione delle batterie costiere, dei treni armati della Regia Marina e l’intervento della torpediniera Calatafimi costrinsero al ritiro la squadra francese che, sulla rotta di rientro, fu anche attaccata dai Mas della 13a Squadriglia (1).

L’armistizio tra l’Asse e la Francia, tuttavia, rese le acque liguri molto più tranquille e – nel contempo – la Regia Marina e la Royal Navy furono subito coinvolte nella protezione diretta e indiretta dei propri traffici convogliati, su rotte la cui natura rendeva inevitabile il confronto tra le due flotte nel Canale di Sicilia, nelle acque libiche, nella zona di Malta e nel Mar Ionio (2).

Se allo scontro di Punta Stilo la Regia Marina poteva allineare due sole corazzate (Giulio Cesare e Conte di Cavour), all’inizio dell’autunno del 1940 la squadra da battaglia italiana era forte di sei unità, con il rientro in servizio dell’Andrea Doria e del Caio Duilio successivo a un lungo periodo di lavori di rimodernamento, e la piena operatività delle nuove “35.000” Vittorio Veneto e Littorio.

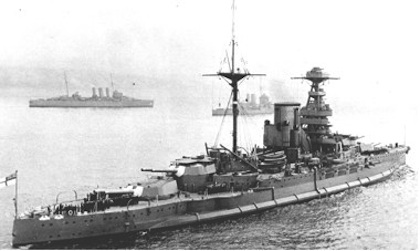

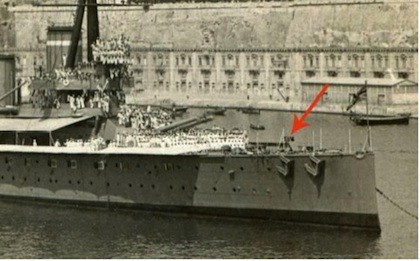

Il Renown all’ancora a Scapa Flow, all’inizio del 1942. L’incrociatore da battaglia partecipò al bombardamento navale di Genova in questa configurazione di armamento; tuttavia, all’epoca, l’unità era ancora verniciata con il grigio scuro tipo “Home Fleet”, dato che la mimetizzazione fu applicata solamente verso l’estate del 1941, (Foto imperial War Museum)

Questo consistente e omogeneo gruppo di unità maggiori costituiva una notevole fonte di preoccupazione per i vertici della Mediterranean Fleet: fu pertanto pianificato l’attacco contro la base di Taranto nel corso del quale, la notte sul 12 novembre 1940, gli aerosiluranti “Swordfish” della portaerei Illustrious danneggiarono le corazzate Littorio, Duilio e Cavour. I lavori di riparazione del Littorio si svolsero presso l’Arsenale di Taranto, mentre il Duilio – rimesso in condizioni di galleggiabilità ai primi di gennaio 1941 – raggiunse Genova il 28 gennaio venendo subito immesso in bacino per il completamento del raddobbo. Il Cavour, danneggiato molto più gravemente, fu trasferito a Trieste ma – all’atto della proclamazione dell’armistizio l’8 settembre 1943 – i lavori di ricostruzione erano ancora ben lontani dall’essere terminati (3).

Le tre restanti corazzate efficienti (Veneto, Doria e Cesare) furono dislocate prima a Napoli e poi alla Spezia, per allontanarle dalla minaccia costituita dall’aviazione navale inglese, ma i loro movimenti erano seguiti – sia pure con precisione non assoluta – dalla ricognizione e dai servizi informativi della Marina britannica. Verso la fine di gennaio del 1941, difatti, la Royal Navy riteneva che a Genova si trovassero ai lavori il Littorio e il Cesare; in realtà si trattava invece del Duilio e del Cesare, ma quest’ultimo si trasferì alla Spezia ai primi di febbraio, raggiungendo colà il Veneto e il Doria.

Da qualche tempo, considerati gli ottimi risultati conseguiti nella “Taranto Night”, i Comandi della Royal Navy stavano meditando di realizzare una nuova azione di notevole effetto dimostrativo, oltre che militare, contro un obiettivo costiero italiano.

Nei comandi britannici iniziò quindi a maturare la convinzione che convenisse attaccare un porto nel Tirreno per dare l’impressione alla Regia Marina che neppure le nostre basi nella zona potessero essere ritenute sicure, e la città di Genova fu prescelta come obiettivo di un bombardamento navale per molteplici motivi.

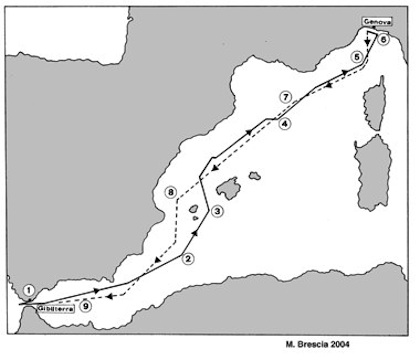

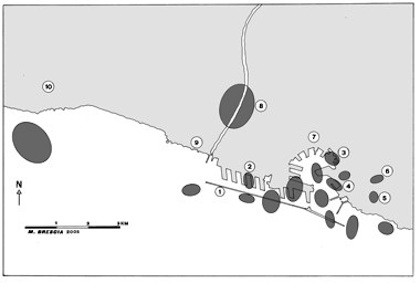

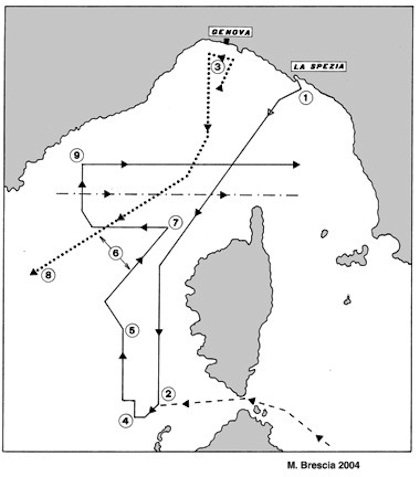

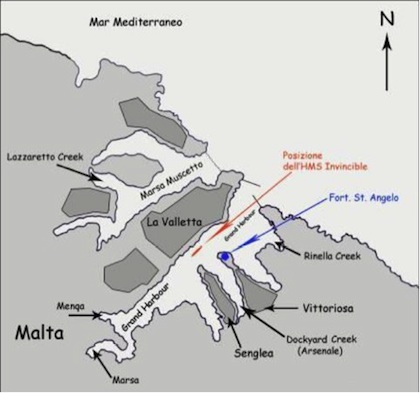

La rotta seguita dalla “Forza H” nel corso dell’operazione “Grog”. Linea continua: rotta di andata – Linea tratteggiata: rotta di ritorno.

1 – Uscita da Gibilterra delle unità inglesi tra le 12.00 e le 17.00 del 6 febbraio 1941

2 – Posizione alle 19.25 del 7 febbraio

3 – Ore 02.00 dell’8 febbraio: i ct. Jupiter e Firedrake vengono distaccati presso le Baleari per effettuare trasmissioni r.t. aventi lo scopo di trarre in inganno le stazioni radiogoniometriche italiane

4 – Posizione alle 20.00 dell’8 febbraio

5 – Posizione alle 05.10 del 9 febbraio

6 – Azione di fuoco condotta tra le 08.14 e le 08.45 del 9 febbraio

7 – Posizione alle 20.00 del 9 febbraio

8 – Posizione alle 14.00 del 10 febbraio

9 – Rientro a Gibilterra della “Forza H” nel pomeriggio dell’11 febbraio 1941

Innanzitutto, le strutture industriali della città ne facevano un obiettivo di grande importanza dal punto di vista economico, militare e psicologico; le difese costiere di Genova risultavano di entità poco temibile e – in ultimo - i grandi fondali del Golfo Ligure, fin sotto la costa, avrebbero permesso alle navi di avvicinarsi a distanza utile di tiro, senza correre il rischio di incappare in campi minati.

La presenza a Genova di due corazzate italiane fu nota a Gibilterra solamente alla fine di gennaio (anche se, come abbiamo visto, dall’inizio di febbraio nel porto ligure si trovava il solo Duilio) e – a differenza di quanto affermato nel dopoguerra anche da una certa memorialistica britannica – non costituì l’elemento principale nella pianificazione di un’azione dalle preminenti valenze emozionali e strategiche, compresa una “dimostrazione di forza” nei confronti della Spagna franchista, allo scopo di farne perseverare la politica di neutralità.

La nave da battaglia Malaya nel 1931/32, probabilmente a Gibilterra, successivamente ai lavori di radicale ricostruzione svoltisi presso l’Arsenale di Portsmouth tra il settembre 1927 e il febbraio 1929. Oltre al miglioramento della protezione e dell’apparato motore, una modifica estetica molto importante riguardò gli scarichi delle caldaie, riuniti in un unico fumaiolo di grandi dimensioni che rimpiazzò i due originari. La Malaya è verniciata con il grigio scuro delle unità appartenenti alla Home Fleet; sullo sfondo, un incrociatore pesante tipo “County” (a sinistra) e – a destra – l’incrociatore pesante York. (Coll. M. Brescia)

La “Forza H”

La portaerei Ark Royal, in una fotografia risalente ai primi mesi della seconda guerra mondiale. L’unità è sorvolata da alcuni aerosiluranti Fairey “Swordfish” che – sebbene antiquati e dalle prestazioni non certo eccezionali – giocarono un ruolo fondamentale nell’attacco contro la base navale di Taranto (notte sul 12 novembre 1940), e nelle operazioni che portarono all’affondamento, in Atlantico, della corazzata tedesca Bismarck (maggio 1941). (Coll. M. Brescia)

Durante la seconda guerra mondiale, e non soltanto per quanto riguarda il teatro del Mediterraneo, la Royal Navy identificò spesso i propri gruppi o “Forze” navali (“Forces”) secondo un metodo alfabetico. Nel tempo, ad esempio, operarono la “Forza K” (da Malta), la “Forza Q”, la “Forza Z” (in Estremo Oriente), la “Forza A”, ecc.; la “Forza H” fu costituita a Gibilterra verso la fine di giugno del 1940 per colmare il “vuoto” navale venutosi a creare nel Mediterraneo occidentale in seguito all’armistizio tra la Francia e l’Asse.

Al vertice della “Forza H” fu destinato l’amm. Sir James Somerville al comando del quale, inizialmente, furono posti l’incrociatore da battaglia Hood, le corazzate Resolution e Valiant, la portaerei Ark Royal, incrociatori e cacciatorpediniere, tutte unità trasferite dalla Home Fleet.

Ancorché di base a Gibilterra (sede di un Comando Superiore navale), la “Forza H” era un reparto autonomo, e l’amm. Somerville dipendeva direttamente dall’Ammiragliato di Londra; questa peculiare situazione era dovuta alla natura strategica della “Forza H” che – per la particolare posizione di Gibilterra – poteva essere chiamata ad operare flessibilmente, come in effetti avvenne, tanto in Atlantico quanto nel Mediterraneo.

Una delle prime uscite operative della “Forza H” fu l’azione contro le navi francesi a Mers-el-Kebir (3/6 luglio 1940) (17). Unità della “Forza H”, che avevano nel frattempo sostituito parte di quelle originarie, furono presenti alla battaglia di Capo Teulada (27 novembre 1940), al bombardamento navale di Genova e alla ricerca della Bismarck (maggio 1941), andando inoltre a costituire la scorta di numerosi convogli in Atlantico e nel Mediterraneo tra il 1941 e il 1942.

La “Forza H” operò attivamente nel corso degli sbarchi in Nord Africa del novembre 1942 (operazione “Torch”) e degli sbarchi in Sicilia e a Salerno dell’estate 1943 (operazioni “Husky” e “Avalanche”). Poco dopo l’armistizio fra l’Italia e gli alleati, venuta a cessare la minaccia costituita dalla flotta italiana, il Comando fu disciolto e le unità che ne facevano parte furono riassegnate alla Home Fleet ed alla Eastern Fleet della Royal Navy.

I preliminari e l’esecuzione di “Grog”

Un’immagine prebellica dell’incrociatore Sheffield, datata 24 giugno 1938, scattata a Portsmouth e proveniente dal noto archivio fotografico “Wright & Logan”. Si noti la linea elegante – ancorché massiccia – dell’unità, con i due hangar razionalmente posizionati ai lati del fumaiolo prodiero. Sui “Southampton”, per la prima volta a bordo di incrociatori britannici, l’armamento principale da 152 mm era sistemato in torri trinate. (Foto Wright & Logan)

La nave da battaglia Vittorio Veneto, a bordo della quale imbarcò l’amm. Jachino durante l’infruttuosa ricerca delle unità inglesi che bombardarono Genova il 9 febbraio 1941. Il Veneto è qui ripreso all’ormeggio alla boa, nel Mar Grande di Taranto, nella tarda estate del 1940. (Coll. A. Fraccaroli)

Tra le unità facenti parte della ”Forza H” il 9 febbraio 1941 vi era anche il cacciatorpediniere Encounter, qui raffigurato nel luglio 1938, in uscita dalla base navale di Portsmouth. Anche a distanza ravvicinata, soprattutto negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, era piuttosto difficile distinguere esternamente i caccia appartenenti alle classi dalla “A” alla “I”. L’Encounter è verniciato con il grigio scuro delle unità facenti parte della “Home Fleet”. (Foto Wright & Logan, g.c. Biblioteca “A. Maj”, Bergamo, Fondo “Occhini”)

L’ammiraglio Sir James Somerville a bordo del Renown

(D.S.O., K.C.B., K.B.E., G.C.B., G.B.E.)

Comandante della “Forza H” – luglio 1940 / marzo 1942

L’ammiraglio Sir James Somerville era preposto al comando della “Forza H” sin dalla sua costituzione nell’estate del 1940, e – a gennaio del 1941 – coordinò la pianificazione dell’operazione “Grog”, il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio successivo.

James Somerville era nato a Weybridge, nel Surrey, il 17 luglio 1882; nel 1897 entrò a far parte – come cadetto – della Royal Navy raggiungendo, nel 1904, il grado di sottotenente di vascello.

Durante la prima guerra mondiale si specializzò nel campo delle radiotrasmissioni sino a diventare uno dei massimi esperti della Marina britannica in questa innovativa materia; capitano di fregata nel 1915, nel 1916 fu decorato con il Distinguished Service Order (D.S.O.) per il servizio prestato a Gallipoli e nei Dardanelli.

Nel 1921 giunse la promozione a capitano di vascello e – in questo grado – seguirono numerose destinazioni di servizio: direttore dell’Ufficio Segnalamenti dell’Ammiragliato, aiutante di bandiera dell’amm. John D. Kelly, istruttore all’Imperial Defence College e comandante dell’incrociatore HMS Norfolk.

Promosso commodoro nel 1932 e contrammiraglio (Vice Admiral) l’anno successivo, tra il 1935 e il 1938 fu il comandante delle Flottiglie ct. della Mediterranean Fleet. Nel 1939, prima del suo ritiro dal servizio attivo (18), all’atto del quale fu decorato con la nomina a Cavaliere dell’Ordine del Bagno (K.C.B.), fu il C. in C. del settore navale delle Indie Orientali con il grado di ammiraglio di divisione (Rear Admiral).

Nel maggio del 1940 l’amm. Somerville fu richiamato in servizio, entrando inizialmente a far parte dello “staff” dell’amm. Bertram Ramsay che pianificò l’evacuazione del corpo di spedizione inglese da Dunkerque. Successivamente – a luglio – con il grado di ammiraglio di squadra (Admiral) gli fu assegnato il comando della “Forza H”, appena costituita a Gibilterra.

In poco meno di due anni, Sir James Somerville portò più volte al combattimento la “Forza H”: Mers-el-Kebir (luglio 1940), Capo Teulada (novembre 1940), operazione “Excess” (rifornimento di Malta, gennaio 1941), bombardamento navale di Genova (febbraio 1941), caccia alla Bismarck (maggio 1941), operazione “Halberd” (un altro rifornimento di Malta, settembre 1941). Per i risultati ottenuti, alla fine del 1941 fu decorato con il cavalierato dell’Ordine dell’Impero Britannico (K.B.E.).

A marzo del 1942 l’amm. Somerville passò al comando della Eastern Fleet della Royal Navy, la cui base principale si trovava a Trincomalee nell’isola di Ceylon: seguì un lungo periodo dedicato al rafforzamento delle strutture logistiche ed operative della Flotta seguito – tra marzo e luglio del 1944 – da numerose operazioni contro capisaldi giapponesi nella zona (Isole Cocos, Sabang, Soerabaya e Sumatra).

Ad agosto del 1944 fu rilevato al comando della Eastern Fleet dall’amm. Bruce Fraser e, nominato cavaliere di Gran Croce dell’Ordine del Bagno (G.C.B.), fu destinato a Washington con l’importante incarico di capo della Delegazione Navale inglese presso il Governo degli Stati Uniti.

A maggio del 1945 Sir James Somerville fu promosso al grado di “Admiral of the Fleet” e, al momento del suo definitivo congedo dal servizio (1946) ricevette il cavalierato di Gran Croce dell’Ordine dell’Impero Britannico (G.B.E.).

Ritiratosi a Dinder House (Wells) nel Somerset, morì il 19 marzo 1949.

I Preliminari e l’esecuzione di “GROG”

Malta, novembre 1937. Un dettaglio della zona centrale di dritta della Malaya, recentemente rientrata in squadra dopo un periodo di lavori (ottobre 1934 / dicembre 1936) nel corso dei quali sono state imbarcate le sistemazioni aeronautiche ed è stato potenziato l’armamento antiaerei dell’unità. Si notino, difatti, la catapulta trasversale e, ai lati del fumaiolo, gli hangar e l’impianto quadruplo per mg. da 40 mm tipo “pom-pom”. Sulla torre “B” è applicata la “fascia di neutralità” blu bianca e rossa che identificava le unità inglesi all’epoca della guerra civile spagnola. (Foto Wright & Logan)

La “Forza H” (costituita dalla corazzata Malaya, dall’incrociatore da battaglia Renown, dall’incrociatore leggero Sheffield, dalla portaerei Ark Royal e da dieci cacciatorpediniere) lasciò Gibilterra il 31 gennaio 1941. Il gruppo navale fece rotta a Sud delle Baleari, con il duplice obiettivo di un attacco alla diga del Tirso in Sardegna con bombardieri ed aerosiluranti (il mattino del 2 febbraio), e del bombardamento navale di Genova il giorno successivo.

Come previsto dal piano di operazioni, otto velivoli dell’Ark Royal attaccarono la diga del Tirso alle 08.00 del 2 febbraio (senza tuttavia conseguire risultati di rilievo), ma le condizioni meteo in forte peggioramento sconsigliarono il proseguimento della missione, e le unità britanniche – sempre transitando a Sud delle Baleari – fecero rientro a Gibilterra nella tarda serata del 3 febbraio.

L’Ammiragliato predispose, con partenza il 6 febbraio, la ripetizione della missione, denominandola “Grog”, in accordo alla tradizione navale britannica che – durante la seconda guerra mondiale – assegnava ad ogni operazione un nome in codice scelto tra un’onomastica quanto mai varia e differenziata (4).

L’operazione “Grog” fu studiata con modalità esecutive che ne garantissero quanto possibile la segretezza e, nella fattispecie, le unità della “Forza H” (le stesse che avevano preso parte all’azione contro la diga del Tirso) furono suddivise in tre gruppi, con finta partenza in ore diurne verso l’Atlantico, simulando la protezione di un convoglio diretto in Gran Bretagna che si stava riunendo a Gibilterra. Tanto all’andata quanto al rientro era previsto il passaggio a Nord delle Baleari, con un itinerario del tutto nuovo e difficilmente presumibile da parte italiana; infine, il bombardamento navale di Genova avrebbe avuto la preminenza, con un attacco secondario degli aerei dell’Ark Royal sulla raffineria petrolifera di Livorno.

L’incrociatore da battaglia Renown nel 1919, poco dopo la fine della “Grande Guerra”. Insieme al gemello Repulse furono le penultime unità di questo tipo immesse in servizio dalla Royal Navy: saranno seguite – nel 1920 – dall’HMS Hood, affondato dalla corazzata tedesca Bismarck a maggio del 1941. (Coll. M. Brescia)

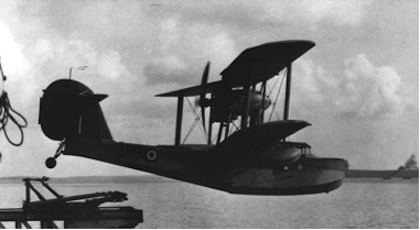

Un idro “Walrus” in decollo dalla catapulta di una nave britannica.

Una nota fotografia del Renown, datata 17 agosto 1943. A fine mese, il primo ministro Winston Churchill e i più importanti capi militari britannici (reduci dalla conferenza di Quebec) imbarcheranno ad Halifax sul Renown, a bordo del quale rientreranno nel Regno Unito. (Foto Imperial War Museum)

L’Ark Royal a marzo del 1939, in entrata a Portsmouth. La struttura cilindrica in testa d’albero alloggia un radiofaro “Type 72” per la guida degli aerei imbarcati; I cavi delle antenne radio sono tesi tra gli alberi a traliccio posti ai lati del ponte di volo. Tali strutture potevano essere abbattute verso l’esterno durante le operazioni di decollo e appontaggio dei velivoli. (Foto Wright & Logan)

Il Duncan verso la metà del 1942, quando – ormai destinato in Atlantico – faceva parte del Western Approaches Command della Royal Navy. Si notino le più significative modifiche apportate, nei primi anni di guerra, sui caccia di questo tipo: ribassamento del fumaiolo poppiero (per migliorare i campi di tiro delle armi antiaerei) e installazione di un radar per la scoperta di superficie tipo “271”, alloggiato nella struttura cilindrica che ha sostituito la d/t sul cielo della plancia. (Foto imperial War Museum A 20158, g.c. Biblioteca “A. Maj”, Bergamo, Fondo “Occhini”)

Le unità britanniche uscirono dalla base di Gibilterra nel pomeriggio del 6 febbraio 1941, apparentemente impegnate nella scorta di un convoglio effettivamente diretto in Inghilterra.

- tra le 12.00 e le 14.00 lasciarono il porto i cacciatorpediniere del Gruppo 2: Fearless (capo squadriglia) (5), Foxhound, Foresight, Fury, Encounter e Jersey, che diressero verso levante come se avessero dovuto effettuare un’esercitazione o un pattugliamento antisom

- Alle 13.30 lasciò la rada il convoglio, composto da 16 mercantili e 9 siluranti, diretto in Inghilterra.

- Alle 17.00 partirono il Renown, il Malaya, lo Sheffield e l’Ark Royal (Gruppo 1), insieme ai cacciatorpediniere del Gruppo 3 (Duncan, Isis, Firedrake e Jupiter).

I cacciatorpediniere del Gruppo 2, dopo aver effettuato una ricerca antisom nello stretto di Gibilterra, diressero verso il punto di riunione con le altre unità della “Forza H”, previsto a Nord di Maiorca per le 08.30 dell’8 febbraio.

Le unità dei Gruppi 1 e 3, una volta entrate in Atlantico, invertirono la rotta, ripassarono isolatamente lo stretto durante la notte e si riunirono circa 55 miglia a levante di Gibilterra verso le 04.00 del 7 febbraio. Alle 19.25 dello stesso 7 febbraio accostarono verso Nord/Nord-Ovest per passare tra Ibiza e Maiorca riunendosi, nella mattinata dell’8 con il primo gruppo di ct.

I caccia Jupiter e Firedrake furono distaccati a levante di Maiorca con l’ordine di effettuare trasmissioni r.t. che, se intercettate e radiogonometrate, avrebbero potuto trarre in inganno i Comandi italiani sull’itinerario realmente seguito dalla “Forza H” (il che, peraltro, non avvenne).

Nelle prime ore dell’8 la “Forza H” accostò verso Nord-Est attraversando, con questa direttrice, il Golfo del Leone per trovarsi, alle 03.00 del 9 febbraio, una cinquantina di miglia a Sud di Hyeres.

Da qui, la rotta delle unità inglesi proseguì per 70° in modo da raggiungere, attorno alle 06.00, una zona a Sud-Ovest del punto medio della congiungente Capo Corso / Genova.

Alle 05.00 la portaerei Ark Royal (scortata dai ct. Duncan, Isis ed Encounter) iniziò a manovrare autonomamente e, alle 06.00 raggiunse un punto equidistante (70 miglia) dalla Spezia e da Livorno e procedette al lancio di 14 “Swordfish” che effettuarono il previsto bombardamento della raffineria di Livorno e il minamento degli accessi al Golfo della Spezia.

Il Renown, il Malaya e lo Sheffield, scortati dai cinque cacciatorpediniere residui, accostarono verso Nord in modo da trovarsi, alle 07.52, ad una dozzina di miglia a Sud del promontorio di Portofino. Dopo aver fatto il punto, le navi ridussero la velocità a 18 nodi e accostarono per 290°. Su questa rotta, tra le 08.14 e le 08.45 del 9 febbraio 1941, avvenne l’azione di fuoco: alcune variazioni di rotta fecero sì che il bombardamento iniziasse ad una distanza di 19.000 metri, terminando a 21.200 metri e passando per la distanza minima di 16.200 metri alla trentesima salva del Renown.

Contro Genova furono sparati 125 proietti da 381 mm e 400 da 114 mm dal Renown; la Malaya sparò 148 colpi da 381 mm (6), mentre 782 furono i proietti da 152 mm dello Sheffield. In totale, circa 200 tonnellate di acciaio ed esplosivo si abbatterono sul capoluogo ligure.

Anche se, come già abbiamo avuto modo di rilevare, l’operazione “Grog” fu pianificata soprattutto con valenze strategiche riconducibili anche a situazioni di “guerra psicologica”, non va dimenticato che la città di Genova costituiva comunque una agglomerato rilevante di obiettivi molto importanti dal punto di vista portuale, cantieristico e industriale.

Innanzitutto lo stesso porto, da sempre fulcro dell’economia cittadina: alle calate ed agli accosti del “Porto Vecchio” e del “Bacino della Lanterna”, all’inizio degli anni Trenta era stato aggiunto il “Bacino di Sampierdarena”, protetto da una diga foranea di nuova costruzione e comprendente i Ponti Canepa, Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia. Nel 1941, come del resto anche oggi, importanti installazioni nell’ambito portuale di levante erano costituite dai bacini nella zona del Molo Giano, dagli accosti petroliferi di Calata Canzio, e dalla centrale elettrica situata ai piedi della Lanterna.

A ponente della foce del Polcevera si trovavano l’area industriale ed i cantieri navali della Società Ansaldo anche se, abbastanza stranamente, questi ultimi non furono colpiti con continuità dal fuoco britannico.

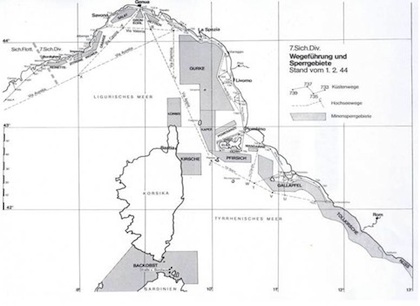

Bombardamento navale di Genova (aree più scure: zone ove registrò una maggior concentrazione dei punti di caduta dei colpi britannici)

1 – Molo Principe Umberto (attuale “diga foranea”)

2 – Ponti Eritrea e Somalia

3- Ponte Parodi

4- Zona Bacini

5- Zona dell’Ospedale Galliera

6- Stazione Brignole

7- Stazione Principe

8- Zona industriale della Valpolcevera

9- Cantieri Navali Ansaldo

10- Batteria “Mameli”

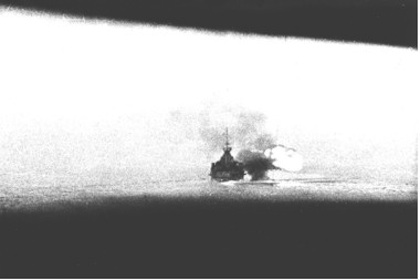

Un’immagine rara ed eccezionale: il Renown, ripreso dall’interno del torrione di comando della corazzata Malaya, mentre apre il fuoco durante il bombardamento navale di Genova. Si tratta, probabilmente, dell’unico documento fotografico raffigurante unità inglesi durante l’azione del 9 febbraio 1941. La formazione era composta dal Renown (capofila e nave ammiraglia), seguito da Malaya e Sheffield, con due cacciatorpediniere di scorta sul lato dritto (verso terra) e tre su quello sinistro. (Foto Imperial War Museum A4046, g.c. Biblioteca “A. Maj”, Bergamo, Fondo “Occhini”)

Uno “Swordfish” appartenente allo Squadron n° 818 e conservato in perfette condizioni di volo, ripreso recentemente in Inghilterra durante una manifestazione aerea. Un “Walrus” e due “Swordfish” osservarono e diressero il tiro delle navi britanniche durante il bombardamento navale di Genova. (Archivio Fleet Air Arm)

Nelle ultime versioni Mk IV e Mk V il “Walrus” venne denominato “Seagull”; qui vediamo il Mk V conservato al museo della RAF a Hendon, nei pressi di Londra. (Archivio Fleet Air Arm

Un palazzo di Piazza Cavour colpito da un proietto da 381mm, in una foto scattata – probabilmente – nel primo pomeriggio del 9 febbraio 1941. (g.c. Archivio !Il Secolo XIX”)

Infine, nella valle del Polcevera (tra Rivarolo e la foce del torrente) erano riunite numerose fabbriche, depositi petroliferi e di materiali, officine ed altre installazioni industriali che, di per se’, costituivano – dopo il porto – il gruppo di obiettivi più importanti dell’ambito genovese, e la concentrazione in una zona sostanzialmente ristretta di queste strutture facilitò sicuramente la conduzione e la direzione del tiro, contro di esse, da parte delle unità britanniche.

Poco meno del 50% dei proietti da 381 e 152 mm cadde in acqua; circa un terzo colpì la città, con particolare addensamento sulle zone del porto e della Val Polcevera. I colpi da 114 mm del Renown furono invece diretti verso la zona del Molo Principe Umberto (7), ma la loro concentrazione nel breve periodo in cui il Renown si trovò a distanze intorno ai 16.000 metri (prossime alla gittata massima dei cannoni di questo calibro) impedì la corretta osservazione dei punti di caduta.

Il bombardamento non colpì obiettivi militari; in effetti, l’unico bersaglio di questo tipo era costituito dalla nave da battaglia Caio Duilio ai lavori nella zona bacini del porto, ma nessun proietto raggiunse questa unità.

I danni subiti dalle unità mercantili presenti in porto furono minimi. Due colpi (di cui uno di grosso calibro) raggiunsero il piroscafo Salpi, che peraltro non affondò; un altro piroscafo – il Garibaldi – si trovava a secco in un bacino di carenaggio e riportò alcuni squarci nella carena; la nave scuola Garaventa (ex incrociatore-torpediniere Caprera del 1894), fu l’unica unità affondata durante il bombardamento navale.

In aggiunta alle industrie della Val Polcevera, nell’ambito portuale i proietti britannici raggiunsero soprattutto i ponti Somalia ed Eritrea, la darsena a levante di Ponte Parodi (attuale zona dell’Acquario), i Magazzini del Cotone e la zona dei bacini al Molo Giano.

Pressochè nulla la reazione delle difese costiere dell’area genovese, come ebbe modo di evidenziare anche l’amm. Somerville nella sua relazione sull’operazione “Grog” (8).

Un bombardamento effettuato in breve tempo, da una distanza non certo ravvicinata, e condotto più “per zone” che per obiettivi specifici non poteva non causare danni anche alle aree residenziali ed abitative della città.

Si dovettero registrare danni, anche gravi, in tutta la porzione del centro compresa tra la foce del Bisagno, la congiungente Brignole-Corvetto e la Stazione Principe; anche Sampierdarena fu colpita, nella zona prospiciente l’attuale Lungomare Canepa.

Un proietto da 381 mm che colpì, senza esplodere, la cattedrale di San Lorenzo. E’ tuttora conservato all’interno della chiesa, con a fianco una lapide commemorativa dell’evento.

Più nel dettaglio, subirono danni di varia natura la Cattedrale di S. Lorenzo, l’Ospedale Galliera e la Biblioteca “Berio”, Piazza Manin e Via Galata. Circa 250 case furono distrutte, e tra la popolazione civile si dovettero registrare 144 morti, 272 feriti e circa 2.500 senzatetto.

Infine, come previsto dal piano britannico, gli aerei (soprattutto Fairey “Swordfish”) dell’Ark Royal attaccarono Livorno e La Spezia. Nella città toscana fu colpita la locale raffineria petrolifera, ma due velivoli – per un errore di rotta – colpirono la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Pisa. I quattro aerei che attaccarono La Spezia sganciarono alcune mine nei pressi delle entrate del Golfo delimitate dai due estremi della diga foranea (9).

Terminata l’azione di fuoco, le navi inglesi diressero per 180° al fine di ricongiungersi con il gruppo dell’Ark Royal circa 35 miglia a Sud di Vesima. Sin qui, i movimenti della “Forza H” che – seguendo sostanzialmente la stessa rotta dell’andata ma passando a Nord di Ibiza – fece rientro a Gibilterra nel tardo pomeriggio dell’11 febbraio.

In precedenza, alle 10.15 del 10 febbraio, i ct. Jupiter e Firedrake – rimasti presso le Baleari – si erano riuniti alla squadra.

Tuttavia, l’uscita delle navi inglesi da Gibilterra il precedente 6 febbraio era stata subito comunicata a Roma dai nostri informatori nella zona (10), con l’esatta indicazione delle ore e dei nomi delle unità e, nonostante che le apparenze facessero prospettare una partenza verso l’Atlantico, Supermarina ritenne – correttamente – che durante la notte il grosso della “Forza H” avrebbe fatto rientro nel Mediterraneo.

L’Ufficio Piani e Operazioni di Supermarina diramò, pertanto, una serie di disposizioni che avrebbero consentito il dispiegamento di numerose unità per fronteggiare un’azione navale inglese, tanto rivolta a colpire obiettivi in Sardegna quanto, eventualmente, posti anche più a settentrione, nella zona del Mar Ligure.

Fu ordinata la partenza da Messina degli incrociatori della 3a Divisione (Trento, Trieste e Bolzano) agli ordini dell’amm. Sansonetti e le tre unità, scortate da altrettanti cacciatorpediniere, salparono alle 07.00 dell’8 febbraio.

La corazzata Andrea Doria a Trieste nel settembre 1940, al termine dei lavori di trasformazione svolti presso i Cantieri Riuniti dell'Adriatico. (Foto E. Mioni, Trieste - collezione Maurizio Brescia.

Ancorché caratterizzato da un diverso disegno dello scafo e delle sovrastrutture, il Bolzano (qui fotografato alla fonda il 10 marzo 1938) replicava alcune caratteristiche negative dei “Trento”. Costruito dopo gli “Zara” (sicuramente tra i migliori incrociatori tipo “Washington” realizzati dalle varie Marine nella prima metà degli anni Trenta), per via delle linee comunque eleganti ed armoniose fu definito, anche negli ambienti ufficiali, “un errore splendidamente riuscito”. (Foto A. Fraccaroli)

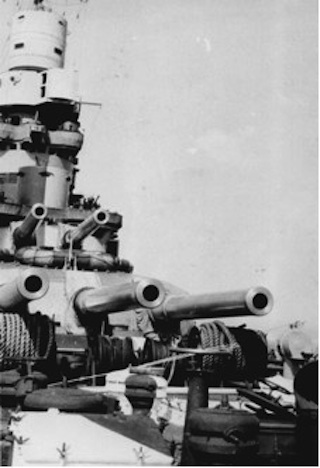

Le volate dei pezzi da 320/44 delle torri prodiere della corazzata Andrea Doria, verso la metà del 1942. (Coll. M. Brescia.

Movimenti navali del 9 febbraio 1941

Linea puntinata: rotta della “Forza H” in allontanamento da Genova – Linea tratteggiata: rotta seguita dalla 3a Divisione in arrivo da Messina sino al punto di riunione con la 5a Divisione – Linea continua: rotta del gruppo navale italiano (5a Divisione dalla Spezia, 5a e 3a Divisione riunite a partire dal punto “2”) – Linea spezzata: rotta del convoglio francese.

1 – Uscita dalla Spezia delle corazzate della 5a Divisione (tardo pomeriggio dell’8 febbraio)

2 – Punto di riunione, a Nord dell’Asinara, tra le unità della 5a Divisione e quelle della 3a Divisione (ore 08.00 del 9 febbraio)

3 – Bombardamento navale di Genova, condotto dalla “Forza H” tra le 08.14 e le 08.45

4 – Lancio, tra le 08.55 e le 09.35, degli idroricognitori del Trento e del Bolzano, che effettueranno un’infruttuosa ricerca del nemico ad Ovest della Sardegna

5 – Posizione della squadra italiana alle 12.30; lancio dell’idroricognitore del Trieste che, volando verso Nord-Ovest, passerà a poche decine di miglia dalla “Forza H” senza avvistarla

6 – Ore 14.30: punto di minima distanza (30 miglia) tra le unità inglesi e quelle italiane

7 – Ore 15.50: identificato il convoglio dei mercantili francesi, le navi italiane accostano per 270° nel tentativo di raggiungere la “Forza H”, ma quest’ultima si trova ormai nel punto “8”, a Sud di Hyeres, ad una distanza troppo grande per essere interecettata

9 – Ore 19.00: le navi italiane dirigono per Est

Nella serata dello stesso giorno, le navi da battaglia Vittorio Veneto, Giulio Cesare e Andrea Doria della 5a Divisione (al comando dell’amm. Jachino, comandante superiore in mare) lasciarono La Spezia scortate dai sette cacciatorpediniere della 10a e della 13a Squadriglia.

La Regia Aeronautica e il Comando Marina di Cagliari avevano nel frattempo predisposto, nel corso di tutta la giornata dell’8, una serie di ricognizioni aeree ad Ovest della Sardegna che – tuttavia – non consentirono l’individuazione della “Forza H” la quale, come abbiamo visto, si trovava in navigazione più a Nord.

In assenza di precise indicazioni sui movimenti della “Forza H”, le tre corazzate della 5a Divisione (uscite dalla Spezia) e gli incrociatori della 3a Divisione (provenienti da Messina) si riunirono – insieme a 10 cacciatorpediniere di scorta – a Nord dell’Asinara alle 08.00 del 9 febbraio 1941.

Ebbe inizio, a questo punto, una serie (sotto alcuni aspetti quasi incredibile) di avvenimenti, sfortunati ritardi e inconvenienti che – per i più svariati motivi – non rese possibile l’intercettazione della “Forza H” da parte delle unità italiane, precludendo così la possibilità di uno scontro che, vista la relatività delle forze in campo, avrebbe potuto avere esiti molto favorevoli per la Regia Marina.

Le ricognizioni aeree, innanzitutto, “coprirono” una zona posta più a Sud del Mar Ligure, nella presunzione che la “Forza H” si trovasse in mare per la protezione indiretta di un convoglio in navigazione tra Gibilterra a Malta (11).

Gli stessi idrovolanti del Trento e del Bolzano, lanciati tra le 08.55 e le 09.35 del 9 febbraio, effettuarono una ricognizione al largo della costa occidentale della Sardegna (ammarando poi a Cagliari al termine della missione), quindi completamente al di fuori della zona di operazioni delle navi inglesi.

Le prime notizie sulla presenza della “Forza H” davanti a Genova giunsero a Supermarina tra le 07.40 e le 08.32; alle 09.00 (quando il bombardamento era ormai cessato) il Comando del dipartimento della Spezia informò Roma che era in corso un’azione navale contro Genova. Solamente alle 10.00 fu possibile far assumere rotta Nord al nostro gruppo navale (12) che – sino ad allora – aveva navigato verso ponente ritenendo, in assenza di informazioni, che le unità britanniche si trovassero ad Ovest della Sardegna.

Le navi italiane, giunte poco dopo le 13.00 a ponente della parte centrale della Corsica, accostarono per 30° (Nord/Nord-Est) in quanto alcune segnalazioni della ricognizione della Regia Aeronautica informavano sulla presenza di una portaerei e di altre unità maggiori nel Golfo Ligure indicando, peraltro, posizioni diverse (e nessuna delle quali sufficientemente precisa).

Ne consegue che i messaggi provenienti dalla Regia Aeronautica erano quanto mai contraddittori, e va inoltre considerato il fatto che i velivoli informavano via radio il proprio Comando il quale – a sua volta – “girava” il messaggio a Superaereo: Superaereo informava quindi Supermarina che provvedeva, infine, a trasmettere l’informazione al Comando Superiore in mare. Questo complesso giro di messaggi (per di più cifrati, talvolta sopracifrati, e da decrittare ad ogni passaggio) tra Forze Armate e Comandi diversi rendeva quindi intempestive le segnalazioni dei ricognitori. Gli equipaggi dei velivoli, inoltre, non erano ancora stati addestrati per lo specifico compito della ricognizione marittima, manifestando di conseguenza gravi lacune nel riconoscimento delle unità (tanto nazionali quanto nemiche) e nel corretto apprezzamento dei loro elementi del moto (13).

Alcuni bombardieri Br.20, attorno alle 13.00, individuarono e attaccarono le navi inglesi (peraltro senza danneggiarle), ma l’amm. Jachino non fu informato tempestivamente di questa azione in quanto gli equipaggi degli apparecchi mantennero il silenzio radio ed informarono i propri Comandi solamente al rientro. In precedenza (alle 11.40) un ricognitore CANT Z.506 della 287a Squadriglia aveva avvistato la “Forza H” una quarantina di miglia a Nord-Ovest di Capo Corso, ma era stato abbattuto subito dopo dalla caccia dell’Ark Royal e l’equipaggio, recuperato nel pomeriggio da una torpediniera, poté far pervenire un rapporto di scoperta solamente nella tarda serata, quando il gruppo navale dell’amm. Jachino non aveva più la possibilità di avvicinare le unità inglesi.

L’ultimo “colpo” a questa catena di manchevolezze, eventi negativi e sfortunate coincidenze fu assestato dalla presenza, in zona, di un convoglio mercantile francese diretto da Marsiglia a Biserta e la cui rotta lo avrebbe portato a passare a Nord e – successivamente – ad Est della Corsica.

Alle 15.24, una cinquantina di miglia a ponente di capo Corso, il Trieste avvistò le alberature delle navi da carico francesi e trasmise il segnale di scoperta alle altre unità italiane. Lo scontro con la “Forza H” sembrava imminente, al punto che sul Veneto (ad una distanza di 32.000 metri) il Direttore del tiro diede l’ordine di caricare i pezzi dell’armamento principale.

Fu quindi grande la delusione degli equipaggi italiani quando – alle 15.48 – le unità francesi furono effettivamente identificate come tali (14): a nulla valse far accostare la squadra italiana per 270° dato che, a quell’ora, le navi britanniche, si trovavano ormai a grande distanza (molto al largo della costa francese, a Sud di Hyeres) e sarebbe stato impossibile raggiungerle, anche navigando alla massima velocità.

Alle 18.00 l’amm. Jachino diede ordine di assumere rotta Nord e, un’ora dopo, la squadra della Regia Marina diresse per Est riducendo la velocità. Le navi italiane incrociarono nel Mar Ligure durante la notte; nel corso della mattinata del 10 febbraio, infine, Supermarina ordinò alle corazzate di far rotta su Napoli ed alla 3a Divisione di rientrare a Messina.

Si concluse così, con un “nulla di fatto”, una delle più limpide occasioni mai occorse alla Regia Marina, nel corso di tutto il conflitto, per dare battaglia alla Royal Navy in condizioni di netta superiorità. Ai 14 pezzi da 381 mm e ai 24 da 152 mm (15) delle unità maggiori inglesi, si sarebbero difatti contrapposti 9 pezzi da 381 mm, 20 da 320 mm e 24 da 203 mm delle corazzate e degli incrociatori italiani; inoltre, considerati gli aspetti tattici dell’ipotetica azione di fuoco, la presenza dell’Ark Royal e dei suoi velivoli non sarebbe risultata – probabilmente – determinante.

Con il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio 1941, la “Forza H” compì una delle più audaci azioni della guerra navale nel Mediterraneo, degna delle migliori tradizioni della Royal Navy. Per le Forze Navali italiane si trattò, in buona sostanza, di una “occasione perduta” dovuta – in buona parte – alla scarsa cooperazione tra Marina e Aeronautica (per non parlare della mancanza di una vera e propria Aviazione di Marina), reale e più significativo “tallone d’Achille” di tutta la guerra navale italiana tra il 1940 e il 1943.

Tuttavia, va anche rilevato il comportamento non certo combattivo manifestato dalla squadra italiana, al di là delle giustificazioni addotte dall’amm. Jachino nel dopoguerra (19); tutto ciò quando erano ben note le critiche di scarsa propensione all’offensiva mosse da quest’ultimo al suo predecessore Campioni. Peraltro, non bisogna disgiungere questi fatti dalle direttive che contraddistinsero tutta la nostra guerra navale, tese a preservare quanto più possibile l’integrità della squadra da battaglia – tanto per il mantenimento della “fleet in being” quanto essendo ben nota l’impossibilità di sostituire unità maggiori eventualmente perdute o anche solo danneggiate gravemente.

Forse, anche per questi motivi l’operazione “Grog” – a torto – è stata considerata, talvolta, un evento di secondo piano, ma ancora più rilevante sarebbe stato, nel breve, il prosieguo della contrapposizione tra la Regia Marina e la Royal Navy.

Poco meno di due mesi dopo, difatti, con rapporti di forza invertiti (e sulla base, va ricordato, di un’ “intelligence” nemica che aveva in “ULTRA” il suo punto focale) lo scontro di Matapan tra unità italiane e britanniche ebbe purtroppo esiti del tutto opposti, come testimoniato dal sacrificio dei 2.303 uomini del Pola, dello Zara, del Fiume, del Carducci e dell’Alfieri (16) che persero la vita nel corso di quel breve combattimento, nella notte tra il 28 e il 29 marzo 1941.

Maurizio Brescia

Vicepresidente Associazione Mare Nostrum

- L’articolo pubblicato sul n.161 (febbraio 2007) della rivista mensile “STORIA MILITARE” - (Albertelli Edizioni Speciali)

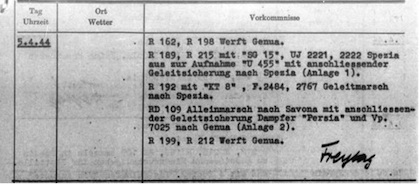

Note:

(1) Si veda: Hervieux, P.: Il bombardamento navale del 14 giugno 1940, in “STORIA Militare” n. 110 (novembre 2002)

(2) La Marina italiana si trovò infatti impegnata con direttrice Nord-Sud per il sostegno logistico del fronte libico, mentre l’attività della Marina britannica era indirizzata sul corso dei paralleli, con operazioni di rifornimento di Malta aventi come punti di partenza Alessandria o Gibilterra, e trasferimenti di unità navali tra queste due basi strategiche.

(3) Si veda: Bagnasco, E.: Perdita e recupero della R.N. Conte di Cavour, in “STORIA Militare” n. 26 (novembre 1995)

(4) Il “grog” è una sorta di “ponce” a base di rum, succo di limone ed acqua calda che a bordo delle navi britanniche – sino agli anni Settanta – costituiva uno dei generi di conforto più apprezzati dagli equipaggi.

(5) In effetti, il Fearless non era attrezzato come capo squadriglia (flotilla leader), ma come capo sezione (divisional leader). Tuttavia, in mancanza di un’unità specificatamente equipaggiata per questo ruolo, operò come capo squadriglia nel corso dell’operazione “Grog”.

(6) Non è noto il numero dei colpi da 152 mm tirati dalla Malaya.

(7) Di fronte a Sampierdarena, ai giorni nostri semplicemente denominato “diga foranea”.