I PALOMBARI - COSTA CONCORDIA

I PALOMBARI

Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.

PALOMBARI: I silenziosi protagonisti del recupero dei superstiti Caso Concordia

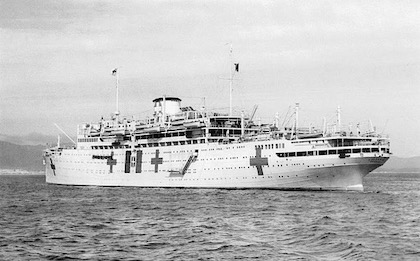

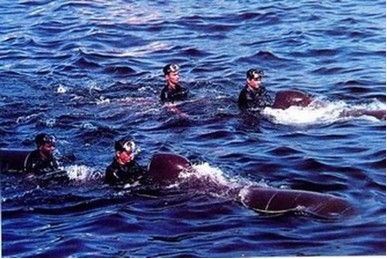

Vestono una tuta di gomma, calzano scarponi di piombo e portano pesi e un caratteristico elmo di rame che ha affibbiato loro il bonario nomignolo di “teste di rame”. Sono i Palombari delle Forze Specialistiche Subacque della Marina Militare. Sono loro che continuano con perseveranza ad aprire con microcariche varchi di dimensioni prestabilite nella struttura sommersa al fine di trovare superstiti e tracciare vie di fuga per il personale stesso che entra nella nave. <<Siamo giunti sul posto in 12, divisi in due squadre, il giorno dopo l’incidente con l’elicottero. Successivamente ci ha fatto d’appoggio la nave Pedretti che, imbarcando una camera iperbarica mobile e un infermiere specializzato in fisiopatologia subacquea, ha fornito a noi e agli altri soccorritori la copertura sanitaria contro i barotraumi>>, ci aggiorna il primo maresciallo palombaro Fabio Masuzzo, da oltre 15 anni nel Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.). Lui e i suoi compagni hanno effettuato immersioni sino alla profondità di 36 metri ad aria di profondità per eseguire ispezioni sotto lo scafo e valutare i danni e la stabilità dell’imbarcazione. I loro orecchi, sempre tesi a cogliere il minimo rumore proveniente dal relitto, e i loro occhi sono i più affidabili testimoni di un disastro che a detta loro, che sul posto ci sono stati, si può definire “impressionante” sia per la mole della nave e sia per il numero di passeggeri coinvolti che non ha uguali nella nostra storia civile.

In soccorso ai sommergibili

E’ infatti la prima volta che il G.O.S. è stato impegnato con un’unità passeggeri di simile portata. <<Venti anni fa è stato attivato per soccorrere il personale intrappolato nell’Espresso Trapani, il traghetto che nel 1990 affondò tra l’isola di Levanzo e lo scoglio dei Porcellini a poche miglia di distanza dal porto della città siciliana. Allora persero la vita 13 persone>>, ricorda Riccardo Fantini, capitano di Corvetta della Marina Militare Italiana. Di solito questi intrepidi subacquei si occupano di altro, in particolare del soccorso ai sommergibili sinistrati. <<Per i nostri sei sommergibili, tra cui si annoverano il Todaro e lo Scirea noti per la loro innovativa tecnica di propulsione, non c’è stato fortunatamente mai bisogno del loro intervento>>, spiega Riccardo Fantini. <<Si sono però proposti per soccorrere il sommergibile Kursk in cui morirono oltre cento uomini della Marina russa: l’Unione Sovietica all’epoca non accolse il loro intervento, come del resto quello degli altri paesi NATO>>. Con questo compito il G.O.S. fa parte di ISMERLO (International Submarine Escape and Rescue Liaison Office), un servizio internazionale che coordina tutte le marine che vi partecipano sulle stesse coordinate di fuga e di salvataggio dai sommergibili.

I mezzi speciali

Il palombari del G.O.S, elite della nostra Marina, hanno aperto sette varchi per raggiungere parti sommerse dello scafo della Costa Concordia.

Giusto l’anno scorso il G.O.S. ha partecipato all’esercitazione Bold Monarch, tenutasi a Cartagena in Spagna, volta a migliorare la cooperazione per il recupero di vite umane dai sommergibili danneggiati. Per svolgere questa attività utilizza il mini sommergibile SRV 300, un veicolo subacqueo capace di raggiungere una profondità di 300 m e di trasferire sul sommergibile sinistrato 12 operatori a ogni viaggio, e la campana McCann, collegata con la superficie e in grado di arrivare a 120 m di profondità e di trasferire 6 persone per ogni viaggio. Molto utile nei soccorsi si è dimostrato l’A.D.S. (Atmospheric Diving Suit), una tuta in metallo collegata alla superficie da un cavo ombelicale che crea al suo interno una pressione ambientale e permette quindi agli operatori di immergersi fino a 300 m di profondità senza dover eseguire pressurizzazioni e depressurizzazioni. Grazie a essa i subacquei possono svolgere interventi in tempo reale e rimanere sottacqua il tempo che vogliono in base alla loro resistenza fisica.

Le bonifiche di ordigni

I palombari del G.O.S. sono inoltre chiamati a disinnescare piccoli e grandi ordigni esplosivi, appartenenti al II conflitto mondiale e rinvenuti a tutt’oggi nei mari, nei fiumi o nei litorali: un’attività che li impegna con più di 4.400 interventi all’anno. Chi sono dunque questi arditi operatori? <<Sono persone altamente addestrate, già in servizio presso la Marina, che hanno superato un’accurata selezione>>, spiega Riccardo Fantini. <<Prima di essere ammessi al corso che dura 10 mesi e prevede 300 immersioni tra diurne e notturne, si sottopongono a prove di idoneità fisica che valutano per esempio la capacità respiratoria, cardiaca e cerebrale. Una volta superate possono accedere alla selezione in vasca per testare la loro acquaticità>>. Il loro brevetto è davvero sudato ed ha un rateo di successo del 15 per cento circa: su 20 candidati solo 5 o 6 lo ottengono.

Manuela Campanelli

Rapallo, 28 luglio 2018

LA GARA PSEUDO SPORTIVA CHE CAMBIO' LA STORIA NAVALE

LA GARA PSEUDO SPORTIVA … CHE CAMBIO' LA STORIA NAVALE

I migliori bookmakers europei sono inglesi. Le prime scommesse e le prime agenzie sono nate nel Regno Unito. La popolazione anglosassone ha una cultura per il gioco nettamente differente dalla nostra.

Gli inglesi vivono la scommessa come un divertimento quotidiano e come un piacevole passatempo. Scommettono in tutti gli aspetti finanziari, economici, politici, NAVALI, sociali, musicali e sportivi. E’ possibile giocare con l’exchange online, puntare sul colore del cappellino della Regina o scommettere sulla vittoria del Liverpool nella Premier League.

Tempo fa scrissi:

I CLIPPERS – LE FERRARI DELL’800 - LA GRANDE CORSA DEL TE’ del 1866

Di cui riprendo un passo:

Nella “Londra Vittoriana”, con il consumo del tè, ci fu un vero cambiamento di costume nazionale, in pratica s’instaurò una moda che ebbe molte ripercussioni persino nei trasporti marittimi. L’annuale arrivo del primo carico di tè primaverile cinese, considerato il migliore (una pianta dava tre raccolti), veniva pagato 10 scellini ogni 50 piedi cubici, e 100 sterline di premio erano destinate al Capitano del clipper che arrivava per primo sui mercati. Questo tangibile riconoscimento diede il via ad una vera e propria “corsa del tè” che coinvolse navi e capitani famosi, in primo luogo il “Cutty Sark” che, ironia della sorte, non riusciva ad imporsi sul diretto concorrente “Thermopylae”, malgrado la sua meritatissima fama. Molte furono le coppie rivali di clippers che divisero l’opinione pubblica mondiale in vere e proprie tifoserie di scommettitori e appassionati che investivano somme ingenti sulle vittorie di questi “levrieri d’altura”. Qui si aprirebbe un capitolo lunghissimo e affascinante, purtroppo, per ragioni di spazio, non possiamo che fare riferimento soltanto a quella che fu la gara più spettacolare che sublimò le grandi corse dei clippers.

Dopo questa premessa che fa da sfondo “all’atmosfera inglese” di metà ‘800, vi racconto oggi un’altra “leggendaria sfida”, con contorno di scommesse a livelli stratosferici, che pose fine ad un’accanita discussione tecnica che aveva diviso l’opinione pubblica (marittima) inglese in due fazioni: quella rivoluzionaria a favore dell’elica come propulsore navale, e quella favorevole al sistema a pale che aveva, da par suo, molti sostenitori nel settore dei trasporti fluviali e lacustri.

Entrando nello specifico della questione, dobbiamo anche aggiungere che nel corso della prima metà del 1800 vi furono i più radicali cambiamenti nelle costruzioni navali, dal legno al metallo, dalle vele al vapore e, ultima e non meno importante, dalla ruota a pale all'elica.

In questo clima “rivoluzionario” che toccò l’Inghilterra dei Trasporti Marittimi, dobbiamo ricordare che nella “Perfida Albione” * che possedeva la più grande flotta, sia mercantile che militare, si svilupparono accese discussioni e lotte accanite, negli ambienti marittimi, tra i sostenitori dell'una e dell'altra soluzione, ed ognuna esaltava i pregi e i difetti dei due sistemi.

Per superare il problema e mettere la parola fine a tutte le teorie esistenti, gli Inglesi si affidarono, con molto senso pratico, ai risultati di due gare dal sapore molto sportivo: una di velocità ed una di potenza tra due navi identiche ma con le propulsioni in voga in quel momento.

Ora capite che il riferimento alle gare tra i CLIPPERS e al rituale delle scommesse non era casuale…

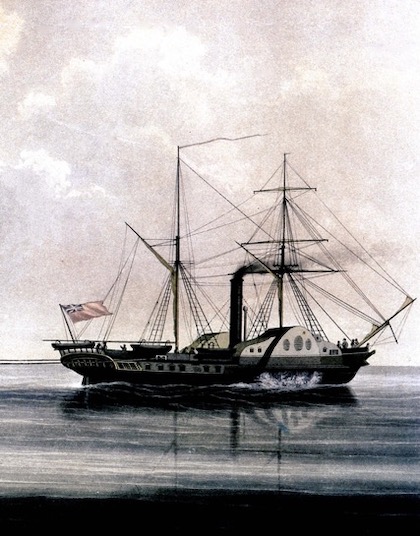

Ogni discussione su questo tema ebbe fine nel marzo del 1845, in stile tipico anglosassone, quando due fregate da 880 tonnellate, praticamente identiche, la Rattler e l'Alecto, accettarono di sfidarsi in mare aperto.

Le due navi furono entrambe dotate di una macchina da 220 hp, con la differenza che quella della Rattler azionava un'elica mentre quella dell'Alecto una coppia di ruote a pale.

Arrivò il giorno della sentenza PRATICA con le due navi che si sfidarono davanti al mondo!

Il confronto consisteva in due prove: di velocità la prima, e di potenza la seconda.

- Per la gara di velocità, su un percorso di 100 miglia, la Rattler vinse con un distacco di diverse miglia.

- Per la gara di potenza, fu deciso di prendere in prestito dalle famose Università britanniche il termine sportivo: TIRO ALLA FUNE.

Le due navi furono unite poppa a poppa con un grosso cavo e furono spinte in direzioni opposte con le macchine a tutta forza, in una sorta di tiro alla fune…;

dopo alcuni minuti la Rattler trascinava la Alecto fino a raggiungere la velocità di 2,7 nodi.

Fu la dimostrazione “pratica” e definitiva della superiorità dell'elica sulla ruota a pale.

Naturalmente in quell’ultima occasione si registrarono impennate altissime nel BETTING (scommesse) su tutti i territori della Gran Bretagna comprese le colonie di quel tempo.

Un po’ di Storia

La propulsione a vite (elica) aveva alcuni evidenti vantaggi potenziali per le navi da guerra rispetto alla propulsione a pale. In primo luogo, le ruote a pale erano esposte al fuoco nemico in combattimento, mentre un'elica e i suoi macchinari erano nascosti in sicurezza ben al di sotto del ponte. In secondo luogo, lo spazio occupato dalle ruote a pale limitava il numero di armi che una nave da guerra poteva portare, riducendo così la sua bordata. Questi potenziali vantaggi erano ben compresi dall’ammiragliato britannico, ma non era convinto che l'elica fosse un sistema di propulsione efficace. Fu solo nel 1840, quando la prima nave a vapore a propulsione ad elica al mondo, la SS Archimedes, completò con successo una serie di prove contro le più veloci imbarcazioni con ruote a pale, che la Marina decise di condurre ulteriori prove della tecnologia. Per questo scopo, la Marina costruì la HMS Rattler.

ALECTO - la sconfitta

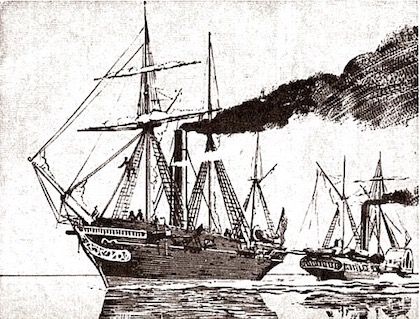

L'HMS Rattler, (nella foto) La vincitrice del confronto

Era uno sloop in legno della Royal Navy dotato di 9 cannoni, fu la prima nave da guerra britannica ad adottare un’elica a vite azionata da un motore a vapore.

L'HMS Rattler fu varata il 13 aprile 1843 al Sheerness Dockyard e trainato nel cantiere di Maudslay per l'installazione dei suoi macchinari. Ricevette un motore a vapore verticale a quattro cilindri ad espansione singola con doppio cilindro, della potenza di 200 nhp e sviluppa 326 chilowatt (437 ihp). Un gran numero di eliche furono testate durante questo periodo su HMS Rattler per trovare il progetto di elica più efficace.

Fu ramata al Woolwich Dockyard e vennero fatta diverse prove nel corso dei due anni successivi, il suo primo giorno in mare fu il 30 ottobre 1843. L'HMS Rattler fu impegnato contro diverse imbarcazioni dotate di ruote a pale dal 1843 al 1845. Queste prove estese dimostrarono in modo conclusivo che l'elica a vite era superiore alla ruota a pale come sistema di propulsione

Il suo armamento consisteva in un singolo cannone da 20 cm e otto cannoni da 32 lb posti sulle fiancate. Fu commissionata a Woolwich il 30 gennaio 1845 e fu comandata per la prima volta dal comandante Henry Smith.

* Nota

La perfida Albione - Non fu Mussolini a inventare l’espressione “Perfida Albione” per definire spregiativamente l’Inghilterra. Le ricostruzioni storiche hanno trovato associazioni tra l’aggettivo e il nome usato dai greci per definire la Gran Bretagna già nel tredicesimo secolo. Ma la sua canonizzazione viene attribuita al Marchese Agostino di Ximenes, un francese di origine spagnola, autore alla fine del Settecento di un verso che diceva

“Attacchiamo la perfida Albione nelle sue acque”.

Da quei tempi rivoluzionari mal giudicati in Inghilterra, i francesi presero a usare l’espressione spesso in ogni occasione di tensione tra i due paesi. Ma quando – nel XX secolo – i rapporti tra i paesi migliorarono con le alleanze militari nelle due guerre, il disprezzo per l’Inghilterra fu raccolto dai regimi fascisti e in special modo in Italia da Mussolini il quale parlò di “Perfida Albione” attaccando l’adesione britannica alle sanzioni anti-italiane dopo l’invasione dell’Abissinia. E proseguì a usare l’espressione successivamente.

Dopo la fine del fascismo, le due parole sono rimaste in uso di solito ironico o hanno trovato altre vite soprattutto in campo calcistico (ma anche in Argentina per la guerra delle Falkland): Dick Cheney le usò per esprimere il disappunto degli Stati Uniti nei confronti di un incontro tra il ministro britannico David Miliband e il presidente siriano Assad.

Il disprezzo per la Gran Bretagna è rimasto però parte di un vecchio pezzo della cultura reazionaria italiana, e del comune sentire di una piccola parte ignorante degli italiani (nuove destre hanno invece sviluppato attrazioni e interessi per quel paese). È diverso dal disprezzo per la Francia, spesso condiviso dalle stesse teste microscioviniste: non è frutto di una competizione spesso perdente, ma di un complesso di inferiorità (Mussolini stesso si riferiva alle pretese inglesi di mantenere il proprio impero negandolo all’Italia).

Gli ex marittimi, ma anche i cultori della storia navale moderna, conoscono le tipologie di propulsori in uso nella nostra marina; tutto o quasi tutto sull’ELICA, ma c’è il glorioso settore dei Modellisti Navali che sul sistema di propulsione a pale ne conosce sia l’applicazione tecnica che la sua storia. Ecco cosa scrivono gli Amici dei MITI DEL MARE

Breve storia della ruota a pale

Sembra che già gli antichi romani, e successivamente i cinesi, abbiamo fatto dei tentativi con delle ruote a pale mosse da schiavi, ma alla fine convennero sulla migliore efficacia del remo. Lo stesso Leonardo Da Vinci ipotizzò un battello con ruote a pedali (Fig. 1). Fu solo verso la fine del XVIII Secolo, quando si rese disponibile un sistema di propulsione a vapore abbastanza efficiente, che furono compiuti i primi tentativi di propulsione navale con l’impiego di ruote a pale. Il primo risultato soddisfacente fu ottenuto dal battello di 17 metri Charlotte Dundas che, con una macchina a vapore da 12 HP e una sola ruota a poppa, riuscì a rimorchiare delle chiatte lungo un canale americano.

I primi successi commerciali furono conseguiti dai battelli di Fulton, il Clermont ed il Phoenix, mossi entrambi da due ruote laterali, che effettuarono anch’essi servizio negli Stati Uniti.

Anche in Europa cominciò a diffondersi questo sistema di propulsione ma i battelli erano sempre di dimensioni ridotte e destinati a navigazioni fluviali o costiere. Solo nel 1819 la nave americana Savannah, comunque dotata di un’attrezzatura velica completa, attraversò l’Atlantico usando la macchina a vapore solo per alcune ore. Negli anni successivi furono costruite navi più grandi e veloci in grado di effettuare lunghi viaggi. Ma le ruote a pale erano pesanti, ingombranti e vulnerabili. Furono quindi soppiantate dall’elica, anche se la cosa non fu priva di contrasti.

Qualche nota tecnica

Le prime ruote erano a pale fisse. Successivamente, per migliorarne il rendimento, furono costruite ruote a pale oscillanti in grado di orientarsi grazie ad un sistema eccentrico. Ma queste erano più pesanti e costose e quindi non sempre preferite. Le ruote venivano raramente sistemate a poppa dove risentivano del beccheggio. Quelle sistemate ai lati della nave erano disturbate dal rollio e, sulle navi da carico, risentivano delle variazioni di immersione. Comunque le ruote laterali furono sempre preferite per le navi d’altura. La figura 2 mostra una ruota a pale con cerchio di protezione esterno.

ALCUNI LINK PRODOTTI DAI NOSTRI SOCI

LA PROPULSIONE AZIPOD - di Giuseppe SORIO

=53:maritthttps://www.marenostrumrapallo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=437:azipod&catidimo&Itemid=160

QUANTO E’ SLEGATA L’ANCORA DALL’ELICA E DAL TIMONE - di John GATTI

L'ABC DELLE MANOVRE PARTE DALLE ELICHE – di John GATTI

UNA MANOVRA CON L’USO DELL’ANCORA – di John GATTI

Carlo GATTI

Rapallo, 6 Gennaio 2021

FORTE CASTELLACCIO - GENOVA-Parte Seconda

I FORTI DI GENOVA

PARTE SECONDA

IL FORTE CASTELLACCIO

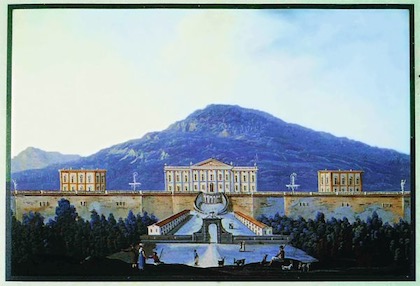

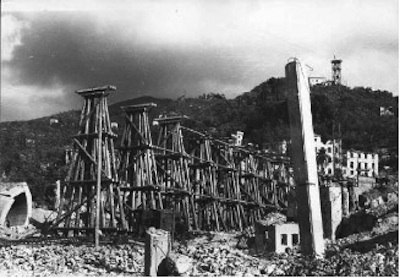

La caserma sulla Val Bisagno, vista dall’esterno delle mura

E’ stato la sede di due ENTI molto importanti per il

MONDO DELLE NAVI E DEI MARITTIMI fino agli ANNI ’50-’60

La torre vista da Nord

GENOVA RADIO E L’ISTITUO IDROGRAFICO DELLA MARINA

GENOVA RADIO

Genova-Radio (Icb), nel cuore del quartiere di Quarto, proprio davanti alla storica Via Romana della Castagna, è una ex stazione radiofonica fondata nel 1952 e all’epoca usata per comunicazioni in ambito marittimo.

Composta da due diverse stazioni: quella ricevente nel quartiere levantino, l’altra dislocata a pochi chilometri, sul Monte Righi – i suoi trasmettitori si trovano oggi all’interno dell’antico forte denominato “Il Castelaccio” (sembrerebbe che lo stesso Guglielmo Marconi abbia definito questo luogo “una delle migliori postazioni d’Italia per le radiotrasmissioni”). Entrambe le stazioni, ricevente e trasmittente, erano impiegate per adempiere a diverse funzioni: trasmissione di messaggi in codice Morse tra nave e radio; invio di telegrammi, ad esempio ai parenti, durante la permanenza in mare lontano da casa; uso del sistema telex per la trasmissione di dati commerciali; invio di chiamate di soccorso 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

I due tralicci di oltre 60 metri che ancora svettano nel bel mezzo dell’antico abitato di Quarto e la passione di alcuni “agguerriti” amatori, tengono in vita la memoria di questa eccellenza genovese e di un mestiere, quello del radiotelegrafista, ormai scomparso.

La radiotelegrafia a GENOVA

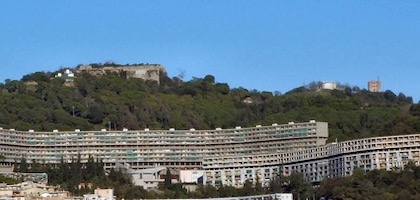

Forte Castellaccio e Torre Specola

Il complesso visto dal parco del Peralto

Mentre le prime operazioni erano svolte grazie allo sfruttamento di onde corte, a varie frequenze, la chiamata di soccorso sfruttava le onde medie a 500 kHz: usata per circa 90 anni nell’ambito del Servizio Radio Mobile Marittimo per la sicurezza in mare, tutte le stazioni radio che utilizzavano la radiotelegrafia in onda media avevano l’obbligo di assicurare l’ascolto continuo su questa frequenza, con un operatore preposto o tramite un ricevitore, in modo da ricevere in ogni momento SOS e messaggi di “urgenza”, per salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare. Solo nel 1999, la 500 kHz è stata rimpiazzata da sistemi digitali satellitari. Era possibile anche sfruttare queste tecnologie per permettere a chi si trovava in mare di utilizzare un sistema radiotelefonico e fare telefonate a casa anche se, molto dispendiose in termini di consumi di corrente e di tempi di organizzazione, questo tipo di chiamate non potevano svolgersi troppo di frequente.

Gli operatori, radiotelegrafisti capaci e ben preparati, derivavano la loro conoscenza da precedenti impieghi a bordo di navi e imbarcazioni: perlopiù facevano parte di una categoria di Ufficiali della Marina Mercantile, esistente all’epoca in cui ancora le comunicazioni avvenivano per via telegrafica, ed erano chiamati “marconisti”, nome coniato in memoria dello stesso Guglielmo Marconi, padre delle radiocomunicazioni. Tutti quelli che aspiravano ad un impiego nelle radiocomunicazioni su navi mercantili o aeromobili civili dovevano conseguire un apposito brevetto, un certificato per radiotelegrafisti rilasciato dal Ministero delle Poste. Un mestiere affascinante e motivato da grande passione personale, che oggi è scomparso, dovendo soccombere ai progressi della tecnologia. Le apparecchiature utilizzate da Genova-Radio erano degne di nota e tutte di qualità: dapprima, i trasmettitori Collins BC-312 e BC-3124, poi gli italiani Allocchio-Bacchini OC-11.

Oggi Genova-Radio ha quindi perso la maggior parte delle funzioni di un tempo e, costretta a soccombere di fronte alle nuove tecnologie, resta perlopiù inutilizzata. Visto l’interesse riscontrato, l’ipotesi di creare un museo delle radiocomunicazioni in questi luoghi, con le apparecchiature di una volta, non sembra fuori luogo: un’opportunità di rilancio e promozione di un mestiere scomparso? Perché no…

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

IIM - Istituto Idrografico della Marina - Italia

Passo dell'Osservatorio 4, 16134 Genova ITALY

Tel : +39 010 24431 (centralino) - Fax : +39 010 261400

Sede dell’Istituto Idrografico della Marina

Storia. L'istituto fu fondato con regio decreto il 26 dicembre 1872 e alla sua guida fu chiamato il capitano di fregata, matematico e idrografo Giovan Battista Magnaghi, con il compito di eseguire il rilievo idrografico dei mari italiani e di produrre la documentazione nautica nazionale.

FORTE CASTELLACCIO

Il Forte Castellaccio al Righi, sulle prime alture di Genova, come si presentava nei primi anni del '900.

A sinistra si nota ancora la costruzione che ospitava il Corpo di Guardia della Porta Chiappe, mentre la restante porzione ospitava un piccolo ristorante.

Venne successivamente demolita per allargare la strada di accesso.

La casamatta di sinistra alloggiava il cannone di mezzogiorno che, sino all'inizio della seconda guerra mondiale sparava un colpo ogni mezzogiorno in punto che serviva come segnale orario per la sincronizzazione dei cronometri di bordo delle navi.

Facciata della Torre Specola ottocentesca compresa all'interno del forte Castellaccio, caratteristica per l'uso del mattone rosso come materiale da costruzione. Fino alla vigilia della seconda guerra mondiale, ogni giorno dalla torre veniva sparato un colpo di cannone alle 12 in punto. Oggi è sede dell'osservatorio meteorologico dell'Istituto idrografico della Marina militare.

Dietro vi è la Torre Specola, costruita a pianta ottagonale in mattoni rossi dal 1817 al 1825 dall'architetto militare Giulio D'Andreis.

Venne edificata sulla sommità di una roccia adiacente al Forte chiamata Quadrato delle forche in quanto era il luogo, ben visibile da tutta la città, dove dal Cinquecento fino a tutto il Settecento i criminali condannati a morte venivano impiccati.

Costruita inizialmente come opera autonoma con proprie mura, venne chiamata Forte Specola. Disponeva di otto piazzole armate di cannone, una per lato, dotata di apposita finestra di ventilazione e scappamento dei fumi di sparo.

Pochi anni dopo, tra il 1830 ed il 1836, furono costruite le nuove caserme del Forte Castellaccio e le due fortificazioni vennero circondate da un unico bastione, accessibile con un ponte levatoio.

Per la sua posizione panoramica, la località è meta di genovesi e turisti.

IL CANNONE DI MEZZOGIORNO

Lo storico genovese Mauro Salucci ricorda così quel rito cittadino:

Ci parla della Vecchia Genova l'usanza di fare sparare il cannone dalle alture del Righi, tutti i giorni a mezzogiorno. Quel botto univa dall'alto tutta la città, dai camalli del porto che cessavano il lavoro alle mogli che attendevano a casa e capivano che era l'ora di buttare la pasta nella pentola con l'acqua che bolliva. Chi poteva tornava a casa, chi era troppo lontano si rifugiava in una delle tante e mitiche trattorie del porto o dell'angiporto, come quella stranota de "Il Toro" della Coscia di Sampierdarena, dove ogni tanto capitava anche D'Annunzio a pranzo. A Pasqua il botto accompagnava le campane slegate che suonavano per la città, il mattino del Sabato Santo, quando al conclamare di campane e botto di cannone ci si lavavano gli occhi alle fontane, all'acqua benedetta chi poteva. Oggi, nella vastità del territorio della "Grande Genova" e del suo rumore forse un botto simile non verrebbe neppure percepito.

UN PO’ DI STORIA

Stato:……………….. Regno di Sardegna, Ducato di Genova

Tipo: …………………… Forte

Costruzione:……....... 1818-1836

Materiale:…………….. Il forte in pietra, la Torre Specola in mattoni

Condizione attuale… Parzialmente utilizzato da enti pubblici e da privati

Utilizzatore………….. Regno di Sardegna

Funzione strategica. Caposaldo integrato nel sistema difensivo

Termine funzione…. Post Seconda guerra mondiale

Forte Castellaccio è un'opera fortificata compresa nelle “MURA NUOVE” a difesa della città, costruita lungo il ramo della cinta difensiva che dal FORTE SPERONE scendeva lungo il crinale della Val Bisagno.

Il complesso del Forte Castellaccio comprende in un unico recinto bastionato due caserme e la Torre Specola. Fa parte del complesso anche la cosiddetta "Tagliata Nord", un ulteriore sistema difensivo del forte, costruito nel 1840 in direzione del Forte Sperone. Questa struttura era collegata al forte con una breve galleria, oggi murata; nei locali dell'annesso corpo di guardia è oggi ospitato un piccolo ristorante.

Il complesso verso la fine dell’Ottocento ospitava una guarnigione di 600 soldati, ai quali se ne potevano aggiungere altri 1000, alloggiati “paglia a terra”, in caso di necessità. L'imponente a dotazione d’artiglieria comprendeva 22 cannoni di varie dimensioni, cinque mortai e numerosi pezzi di dimensioni minori.

Le quattro facce sul lato esposto verso la città presentano ognuna due feritoie laterali e sono coronate da caditoie. L'interno è su due piani fuori terra, più un sotterraneo con cisterna.

La torre poteva ospitare una guarnigione di 60 soldati, ai quali se ne potevano aggiungere altri 120, alloggiati “paglia a terra”, in caso di necessità.

Sul tetto è presente un locale sopraelevato, costruito intorno al 1911 dall’Istituto Idrografico della Marina, che fino agli anni sessanta del Novecento ospitò un Osservatori Meteorologico. Utilizzata come deposito ed archivio dallo stesso Istituto Idrografico.

Oggi la Torre è abbandonata. Fra il 1875 e il 1940, da una casamatta collocata sulle mura esterne, a mezzogiorno esatto veniva sparato un colpo di cannone, con funzione di segnale orario per la sincronizzazione dei cronometri di bordo delle navi; questo sparo era comunemente chiamato “il cannone di mezzogiorno”. Sospesa allo scoppio della seconda guerra mondiale, questa tradizione non fu più ripresa.

Si hanno le prime notizie certe di strutture di difesa in questo sito dal 1319, quando vi fu costruito dai Guelfi un castello con “mura e fossi”, raffigurato in illustrazioni quattrocentesche come un recinto di mura che racchiude due torri quadrate. Fu ricostruito una prima volta nel 1530, questa volta come un unico massiccio torrione, che con la costruzione della Mura Nuove, nel 1633, fu integrato nelle stesse ed utilizzato come caserma e deposito di polveri da sparo. Una nuova ricostruzione avvenne nel secolo successivo: nelle illustrazioni dell'epoca appare come formato da due caserme parallele allineate lungo il recinto di una grossa polveriera. All'interno della fortezza a quell'epoca esistevano ancora pochi ruderi dell'antico castello, completamente scomparsi nel rifacimento ottocentesco.

Verso la fine del Settecento numerosi rapporti conservati negli archivi della Repubblica di Genova evidenziano la necessità di onerosi lavori di manutenzione, tra i quali il rifacimento del tetto della caserma, ormai fatiscente.

La caserma principale vista dal cortile interno

Dopo l'annessione della ex Repubblica Ligure napoleonica al Regno di Sardegna, il forte subì una radicale trasformazione tanto da rendere la zona su cui sorgeva una sorta di cittadella fortificata, idonea sia per una difesa delle mura da attacchi esterni sia per controbattere a possibili insurrezioni da parte della popolazione locale.

Le vecchie strutture furono completamente demolite nel 1818 e il forte fu ricostruito in accordo ai nuovi criteri dell'arte militare. A lavori in corso, il progetto fu modificato intorno al 1827: le murature già realizzate e non più previste dal nuovo progetto non furono tuttavia abbattute, ma riutilizzate come terrapieno a difesa della nuova caserma, e sono tuttora visibili. La nuova caserma, costruita intorno al 1830, è divisa in due sezioni: un lungo edificio a due piani che si affaccia sulla via Peralto, dove erano collocati anche magazzini e locali di servizio, tra i quali due grandi forni, ed un altro affacciato sulla Val Bisagno, adibito esclusivamente a camerate. Quest'ultima aveva il tetto a falde, del quale restano solo i pilastri di sostegno.

La caserma sulla Val Bisagno, vista dall'esterno delle mura

Così intorno alla metà dell'Ottocento descrive il Castellaccio lo storico Giuseppe Banchero:

|

«Questo era dapprima un gran torrione edificatovi dal genovese governo per difesa della città e delle valli, essendo situato sulla cresta dei monti che dividono questa vallata del Bisagno al lato orientale della città. Ne fu ampliata la fabbrica circa il 1818; in seguito fu arricchito di altre opere che lo rendono assai più importante, tanto più per la dominazione che ha sulla città e perché protegge la superior parte della vallata detta del Lagazzo, dove sono situate le fabbriche di polveri ed i magazzini di deposito delle medesime.» |

Durante i moti del 1849, i rivoltosi riuscirono a impossessarsi del forte, da dove spararono colpi di cannone contro i soldati regi. Al volgere degli avvenimenti in favore di questi, che nel frattempo avevano rioccupato la città, gli insorti abbandonarono il forte, che il 10 aprile fu ripreso in consegna dalle autorità militari.

Storia recente

Verso la fine dell'Ottocento il duplice scopo di difesa della città da attacchi esterni o di sedare possibili rivolte popolari era venuto meno. Durante la Prima guerra mondiale nel forte furono reclusi dei prigionieri di guerra austriaci.

Nel 1924 nel forte esisteva già una prima stazione radio, chiamata ITALO RADIO (nominativo morse ICB), che nel 1929 fu assorbita dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni con il nome GENOVA RADIO, nominativo tuttora esistente. Già nel 1924 il personale civile addetto alla radio era alloggiato nei locali del forte.

Durante la Seconda guerra mondiale, il 1º febbraio 1945, nel fossato della cosiddetta "Tagliata sud", le Brigate Nere fucilarono sei partigiani; i condannati, già da tempo rinchiusi nel carcere di Marassi, furono prelevati all'alba e condotti al Forte Castellaccio dove ebbe luogo l'esecuzione; la località fu scelta perché all'epoca interdetta ai civili. Il fatto è ricordato da una targa commemorativa nel luogo dell'eccidio. Un'altra targa ricorda altri due partigiani fucilati dai nazifascisti all'interno del forte, sempre nei primi mesi del 1945.

Alcuni locali del forte sono oggi utilizzati come magazzino dall'Istituto Idrografico e altri, da qualche anno, sono affittati ad alcuni privati. La caserma affacciata sulla Val Bisagno versa in stato di completo abbandono, come abbandonata è anche torre Specola.

Il complesso non è liberamente accessibile.

Come arrivare

Il forte è raggiungibile in auto dal centro di Genova seguendo le indicazioni per il Righi e poi, superata la stazione a monte della funicolare proseguendo su via del Peralto, l'antica strada militare, oggi asfaltata; dalla strada una breve diramazione, oggi in cattive condizioni, porta all'ingresso principale del complesso, superato il quale una rampa conduce direttamente alla Torre Specola e quindi, con una conversione a "U", al cortile interno dov'è l'ingresso della caserma, distante circa 250 m dalla torre.

In alternativa è possibile raggiungere il Righi con la funicolare che parte da Largo Zecca, risalendo poi a piedi lungo le mura per qualche centinaio di metri.

Carlo GATTI

Rapallo, 17 dicembre 2020

CENNI STORICI SUI FORTI GENOVESI

FORTI GENOVESI

CENNI STORICI

PARTE PRIMA

La Genova turistica é tutta da scoprire perché i genovesi amano tenere i loro SEGRETI nell’anonimato. Questa peculiarità tutta ligure, ci porta spesso a fare tappa lungo i suoi itinerari nascosti, poco reclamizzati e quindi sconosciuti, uno dei quali ci porta oggi a visitare i 16 FORTI che le fanno da cornice.

GENOVA è stata, da sempre, epicentro della vita politica e culturale del Mediterraneo per la sua posizione strategica. Per difendere questa posizione Genova si è lungamente dotata di mura, torri e castelli. Della cerchia più interna (e più antica) rimangono pochi tratti di mura, alcune porte e alcune torri medievali. Delle "nuova mura" costruite tra il 1700 e il 1800, invece, rimangono notevolissime testimonianze cancellate dall'espansione della città solo nella parte a mare (in particolare con l'abbattimento del promontorio tra la città e Sampierdarena). In questo percorso, che lambisce e protegge la città, si trovano forti, mura, torri, polveriere ancora in buone condizioni e in un contesto naturale bellissimo e quasi incontaminato per una città così stretta tra il mare ed i monti come è Genova.

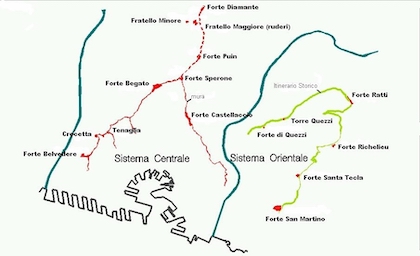

ELENCO DEI FORTI: Forte Begato; Forte Belvedere; Forte Castellaccio; Forte Crocetta; Forte Diamante; Forte Fratello Minore; Forte Puin; Forte Quezzi; Forte Ratti; Forte Richelieu; Forte San Giuliano; Forte San Martino; Forte Santa Tecla; Forte Sperone; Forte Tenaglia.

QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO AGLI AVVENIMENTI STORICI TRATTATI

L’assedio di Genova (1747) è un episodio della Guerra di Successione austriaca ed ebbe luogo quando l’esercito austriaco, al comando del conte di Schulenberg, provò a conquistare, senza successo, la capitale della Repubblica di Genova. Gli austriaci avevano preso e successivamente perso Genova l’anno precedente, e fecero della conquista della città ligure il loro principale obiettivo militare durante il 1747 prima di prendere in considerazione altre campagne militari contro il regno di Napoli e l’invasione della Francia.

Le forze di Schulenberg raggiunsero la periferia della città in aprile, ma rendendosi conto di non avere forze a sufficienza per lanciare un’offensiva, dovettero attendere fino a giugno l’arrivo di dodici battaglioni di fanteria dei loro alleati del Regno di Sardegna. Questo ritardo permise agli spagnoli e ai francesi di mandare altre truppe in città al comando del duca di Boufflers per rafforzare la guarnigione.

L’avvicinarsi delle forze franco-spagnole al comando del maresciallo Belle-Isle indusse i sardi a ritirarsi, e Schulenberg abbandonò l’assedio accusando gli alleati.

Il fallimento dell’assedio portò a reciproche recriminazioni tra austriaci e piemontesi, ed entrambi andarono a lamentarsi con i loro alleati britannici per il presunto tradimento l’uno dell’altro.

L’Assedio di Genova (1800) svoltosi fra il 6 aprile e il 4 giugno 1800, ha visto contrapporsi la Prima e la Seconda Repubblica Francese contro la Seconda Coalizione per la difesa della città ligure.

La seconda coalizione antifrancese (1799-1802) fu l’alleanza tra numerose potenze europee costituita per strappare alla Francia rivoluzionaria le sue conquiste sul continente e schiacciare la Rivoluzione restaurando l’antico regime.

In Italia, dopo la lunga serie di sconfitte subita dai francesi nell’estate del 1799, gli Austriaci ripararono dietro l’Appenino ligure e il Piemonte. Il Primo Console Napoleone Bonaparte affidò il comando delle forze (circa 40.000 soldati) al generale Massena.

Il 5 aprile Melas attaccò i francesi, questi ultimi respinsero gli austriaci senza troppe difficoltà, ma il secondo attacco rivelò che il primo si era trattato solo di un diversivo, poiché questa volta attaccarono 60.000 uomini divisi in 4 colonne verso Savona per frammentare il già debole fronte francese, mentre l’ala sinistra austriaca occupò Recco e respinse il settore destro fino a Nervi, a Nord Federico di Hohenzollern conquistò il Passo di Cadibona. In 3 giorni la manovra venne completata spezzando in due l’armata d’Italia.

Massena, rendendosi conto di essere stato tagliato fuori e circondato dal nemico, il 10 aprile si asserragliò con i suoi uomini dentro Genova e attese; siccome per mare era impossibile ritirarsi, poiché la Gran Bretagna con una squadra navale bloccò il porto già diverso tempo prima, impedendo quindi ogni tipo di approvvigionamento alla città;

In particolare fu proprio la difficoltà di reperire cibo a mettere in ginocchio il capoluogo ligure.

La città, come già detto, soffriva da diverso tempo a causa dello scarso approvvigionamento di cibo, attenuato in parte dai pochi velieri che riuscirono a entrare in porto prima del blocco navale britannico, dimostrandosi così provvidenziali.

Tuttavia la fame nella città era dilagante, siccome oltre agli 85 mila genovesi si aggiunsero altri 35 mila profughi delle zone vicine, da sommare ai 15 mila soldati di Massena, e gli scarsi approvvigionamenti portati dalle imbarcazioni che fortunosamente riuscirono a entrare nel porto prima del blocco navale. Si ricorda che numerosi Leudi rivieraschi e da Rapallo in particolare, portarono nottetempo provviste alimentari ai genovesi affamati letteralmente sfidando il blocco navale inglese.

Già prima dell’asserragliamento di Massena in città (10 aprile), la squadra navale inglese, guidata dall’ammiraglio Keith, bombardò con i vascelli Cormoran e Camaleon Genova.

La città venne accerchiata anche da terra dalle forze austriache, che per oltre due mesi non fecero passare nessun tipo di approvvigionamento o di informazione in città, fattore che influenzò fortemente le decisioni di Massena.

A questo punto al generale nizzardo non rimase altra scelta che resistere il più possibile nella speranza che l’Armata di Riserva possa giungere in suo soccorso.

A minare il suo tentativo, però, oltre al nemico si aggiunsero anche la carestia e una violenta epidemia.

Organizzò delle cucine all’aperto per chi non aveva mezzi per cucinare dedite alla distribuzione di zuppe vegetali e con dei “buoni” assegnava nominalmente i più bisognosi alle famiglie benestanti affinché gli fornissero l’aiuto necessario per sopravvivere.

Le trattative e la resa

Il 2 giugno, termine di scadenza dato da Napoleone a Massena per l’arrivo delle sue truppe in supporto, quest’ultimo non vedendo cambiamenti si decise a trattare i termini della resa, non sapendo che però Bonaparte aveva già minacciato gli austriaci al punto da far ordinare al generale Ott di sollevare l’assedio, che tuttavia proseguì in seguito alle richieste di quest’ultimo di prolungare la data di ritirata.

Pose però come condizione di non far apparire in nessun punto del trattato la parola capitolazione, minacciando di concludere immediatamente i negoziati in caso contrario.

Inaspettatamente però i nemici si dimostrarono incredibilmente accondiscendenti e disposti ad accettare i termini posti dallo sconfitto, anche perché si era resa necessaria una celere conclusione delle trattative pervia dell’avvicinamento delle truppe del Primo Console.

Il 5 giugno subito dopo l’uscita delle truppe francesi dalla città gli imperiali austriaci vi entrarono sfilando per le vie genovesi.

MAPPE DEI FORTI GENOVESI

LE SENTINELLE DELLA SUPERBA

I forti ottocenteschi sono uno dei simboli della città di Genova. Eppure le loro massicce moli di pietra, alla sommità dei colli erbosi dell’entroterra, sembrano “un altro mondo” rispetto a quello mediterraneo della vicina riviera, che si abbraccia con un unico colpo d’occhio, o a quello metropolitano delle strade e delle case, che ribolle fino alle pendici delle alture…

Questo itinerario inizia e termina nel centro città, fra treni, traffico e musei, ma per gran parte del suo percorso attraversa un ambiente naturale e culturale che è altrettanto genovese del centro storico, delle Strade Nuove Patrimonio dell’Umanità UNESCO e dei grattacieli in vetro e cemento, ma è profondamente diverso nell’aspetto e nella sostanza, talmente diverso che chi non lo conosce fatica a immaginare che possa esistere a così breve distanza – meglio: in così intima unione – con una città di quasi 600.000 abitanti, storicamente ed economicamente legata al mare.

***

FORTE SPERONE

Rappresenta il punto chiave delle fortificazioni genovesi ottocentesche ed è situato proprio al vertice delle "Mura Nuove" del 1630. Questa costruzione fu probabilmente inglobata nelle Mura Nuove all'epoca della loro costruzione (1629-1633).

Forte Sperone ha una struttura complessa, su tre distinti livelli ad altitudini diverse. Il primo livello, quello in cui si apre l'ingresso principale, ospita magazzini, locali di servizio e cisterne; al secondo livello vi erano gli uffici e le camere per ufficiali e graduati, al terzo gli alloggiamenti per i soldati. La struttura ospitava una guarnigione di circa 300 soldati, che potevano arrivare a 900 in caso di necessità. L'importanza del forte era testimoniata dalla consistenza dei suoi pezzi d'artiglieria: 18 cannoni di varie dimensioni, nove obici e numerosi pezzi di dimensioni minori.

In epoca napoleonica fu progettata una cortina muraria di "chiusura" verso la città, per la difesa del forte da eventuali sommosse popolari. Questa cortina, nella quale fu inserito il monumentale portale d'ingresso, fu costruita dal Genio Militare Sardo dopo il 1815.

Il portale d'ingresso, sovrastato da uno stemma sabaudo in marmo, è dotato di ponte levatoio, ancora presente con il suo meccanismo di sollevamento.

Durante i moti del 1849 fu occupato per breve tempo dai rivoltosi, i quali tuttavia lo abbandonarono alla spicciolata vedendo gli eventi volgere in favore dell'esercito regio.

Storia recente

Dopo la dismissione delle fortificazioni genovesi, decisa nel 1914 durante la Prima guerra mondiale, nel forte furono ospitati prigionieri di guerra croati e serbi. Dal 1958 al 1981 fu utilizzato come caserma della Guardia di Finanza, e successivamente preso in consegna dal Comune di Genova, che vi ha organizzato manifestazioni culturali nel periodo estivo.

***

FORTE CASTELLACCIO

La cinta del forte comprende anche l’ottocentesca Torre della Specola (1817/20) - caratterizzata dalla forma poligonale e dal ricorso all’uso...

Ci occuperemo di questo FORTE nella SECONDA PARTE di questa ricerca che sarà dedicata al rapporto tra il CASTELLACCIO ed alcuni importanti Enti Marittimi.

***

FORTE BEGATO

Forte Begato è un'opera fortificata compresa nelle “MURA NUOVE” a difesa della città di Genova, costruita su un vasto pianoro lungo il ramo della cinta difensiva che dal Forte Sperone scendeva lungo il crinale della Val Polcevera.

Il possente complesso del forte, munito di bastioni angolari e cortile centrale é sostenuto da un ampio terrapieno.

Nel 1818 il governo sabaudo su questo sito fece costruire la caserma, i cui lavori di costruzione si protrassero fino al 1830. Tra il 1832 e il 1836 fu completato il recinto bastionato che si affaccia sull'attuale strada, isolando il complesso dalla città.

Durante i moti del 1849 il forte fu occupato dai rivoltosi, che da lì potevano controllare la Val Polcevera attraversata dalla strada di accesso a Genova dei soldati regi. Dal forte i rivoltosi bombardarono i soldati regi che avevano rioccupato la collina di San Benigno e il Forte Tenaglia.

Nei giorni successivi, vedendo gli eventi volgere in favore dell'esercito regio, i rivoltosi abbandonarono il forte, che le autorità militari, prendendolo in consegna dopo la resa del 10 aprile, trovarono vuoto.

Storia recente

Durante la Prima guerra mondiale nel forte furono rinchiusi i prigionieri di guerra austriaci impiegati nelle opere di rimboschimento del monte Peralto.

Durante la Seconda guerra mondiale vi furono approntate delle postazioni contraeree. Nel 1941 un bombardamento aereo inglese distrusse completamente uno dei quattro bastioni. Dopo l’8 settembre 1943 il forte fu occupato dalle truppe tedesche, che lo tennero fino alla fine del conflitto.

Il forte è chiuso al pubblico, e nonostante il suo interesse storico e architettonico, e la costosa opera di restauro, il forte é lasciato a sé stesso. Il giorno 8 ottobre 2015, il Forte è ufficialmente passato di proprietà, dal Demanio Pubblico al Comune di Genova.

***

FORTE TENAGLIA (forse Tenaglie)

Forte Tenaglia (208 s.l.m.) è un'opera fortificata risalente al 1633, originariamente inserita nell'andamento delle “Mura Nuove” a difesa della città, sulle alture i Sampierdarena in un crinale dominante sulla Val Polcevera. Deve il suo nome alla particolare conformazione architettonica che assomiglia ad una tenaglia, opera che in architettura militare viene detta “opera a corno”.

Il possente complesso del forte, munito di bastioni angolari e cortile centrale, sostenuto da un ampio terrapieno, fu edificato tra il 1818 e il 1831.

Nel 1747 durante l'assedio austriaco, la linea occidentale delle mura fu rinforzata secondo i dettami dell'ingegnere spagnolo J. Sicre, per poi essere quasi abbandonato fino al 1797 anno di una rivolta antifrancese, in cui nel forte si asserragliarono l'11 luglio, alcuni insorti, sconfitti dalle truppe del generale Dupont. Nel 1914 l'intero sistema difensivo genovese, ritenuto ormai inadeguato, venne abbandonato, passando dal Demanio Pubblico Militare al Demanio Patrimoniale dello Stato. Nel 1917 vi vennero rinchiusi prigionieri di guerra dell'esercito austro-ungarico. Tuttavia all'inizio del Secondo conflitto mondiale l'esercito modificò le vecchie postazioni sull'opera, edificando quattro piazzole per pezzi di contraerea da 88/56, oggi ancora visibili, nei pressi delle quali furono realizzati piccole strutture per il servizio della guarnigione. Dopo l'armistizio dell’8 settembre 1943, il forte passò nelle mani della Wehrmacht, e fu danneggiato da un bombardamento alleato, effettuato per indurre la guarnigione alla resa, che diroccò in parte sulla cortina meridionale.

***

TORRE SAN BERNARDINO

Torre San Bernardino (205 m. s.l.m.) situata sulle alture di Staglieno, è una delle torri ottocentesche costruite a difesa del nucleo della città di Genova, la sua costruzione risale intorno al 1832; terminata cinque anni dopo, fu prevalentemente utilizzata come postazione avanzata della vicina porta San Bernardino. Costruita tra il 1820 e il 1825, questa torre in laterizio presenta notevoli affinità con le altre torri di Genova, quali Torre Quezzi e Torre Monteratti, contraddistinta però da una struttura più snella. A metà Ottocento, la torre era utilizzata come "Caserma, Corpo di Guardia e deposito polveri" fino al 1914, quando viene utilizzata tra vari passaggi e concessioni, per diversi scopi, tra cui abitazione civile.

Nel 1934 Torre San Bernardino passa di proprietà del Comune, e attualmente risulta in stato di abbandono.

La torre è strutturata su tre piani, di cui uno interrato adibito a magazzino con una cisterna per l'acqua. Al piano terra sono presenti 3 cannoniere e numerose feritoie, come al primo piano, dove inoltre la cannoniera presenta ancora l'originale inferriata in ferro ancora funzionante.

All'interno della torre sono ancora presenti gli anelli per l'imbrigliamento dei cannoni, la comunicazione ai vari livelli è assicurata da una ripida scala che porta fino al terrazzo del tetto, in cui si nota la lieve pendenza per il reflusso delle acque che incanalate in un canale portava l'acqua nella cisterna sotterranea. Le artiglierie presenti nella torre comprendeva un cannone da 9 pollici BR (Ret), oltre alle varie armi da fuoco portatili.

***

PUIN

È uno dei forti meglio conservati tra tutti quelli che componevano il sistema difensivo ottocentesco della città di Genova.

Il Forte Puìn è il primo dei forti fuori le Mura che si incontrano dirigendosi verso nord, dopo essersi lasciati alle spalle Forte Sperone, che in passato rappresentava il limite nord della cinta muraria a protezione della città di Genova. A nord del monte Peralto, proseguendo lungo la dorsale che divide la val Bisagno e la val Polcevera sono presenti alcune fortificazioni isolate che traggono origine dalle fortificazioni campali allestite nel 1747, per fronteggiare le truppe austriache durante la Guerra di successione austriaca, nei punti in cui erano posizionate delle ridotte.

La realizzazione di Forte Puin fu ideata nel 1815 dagli ingegneri del Corpo Reale del Genio Sardo, con lo scopo di riempire il vuoto nel crinale tra lo Sperone e il Forte Diamante. I lavori iniziarono nel 1815, con la costruzione della torre centrale, mentre tre anni dopo fu iniziata la cinta di protezione attorno completata nel 1828. I lavori terminarono nel 1830, ed intorno a metà Ottocento l'opera disponeva di due cannoni campali da 8 cm, due obici lunghi, due petrieri e quattro cannoncini. La torre, a pianta rettangolare, poteva ospitare una guarnigione fissa di 28 soldati, a cui in caso di necessità se ne potevano aggiungere 45 da sistemare "paglia a terra".

Il forte venne poi abbandonato nell'ultimo decennio dell'Ottocento, e "radiato" dalle liste militari del 1908.

Oggi il forte dopo gli interventi degli anni '60 e dopo piccoli interventi da parte del Comune di Genova, è in buone condizioni, ma al momento non è visitabile.

***

FRATELLO MINORE

Forte Fratello Minore è un'opera fortificata che si trova sulle alture di Bolzaneto, in Val Polcevera. Il forte sorge sulla vetta del Monte Spino (622 m s.l.m), una delle due collinette che formano la cima del monte popolarmente chiamato “Due Fratelli”, in posizione dominante.

Il Forte Fratello Minore è costituito da una torre quadrata inserita all'interno di un recinto bastionato, originariamente accessibile mediante un ponte levatoio, oggi non più esistente.

La struttura ospitava una guarnigione di 12 soldati, che potevano arrivare a 40 in caso di necessità.

La dotazione d’artiglieria comprendeva tre cannoni da 12 GRC Ret puntati verso la Val Polcevera (dei quali sono ancora visibili i resti delle piazzole), ed un altro più piccolo rivolto verso il Fratello Maggiore. Il magazzino a polvere poteva contenere 1.200 kg di esplosivo.

I rilievi noti come “Due Fratelli” rivestirono un importante ruolo strategico già durante l'assedio del 1747, Queste postazioni erano protette da una linea trincerata, dalla quale si diramavano altre trincee di sbarramento (delle quali restano ancora oggi tracce visibili), per contrastare eventuali sortite delle truppe austriache.

Durante l'assedio del 1800 la zona fu nuovamente teatro di violenti combattimenti tra Francesi e Austriaci, culminati con la battaglia del 30 aprile, quando le truppe francesi del generale Nicolas Soult conquistarono definitivamente queste postazioni; in questi combattimenti rimase ferito Ugo Foscolo, che si era arruolato nella Guardia Nazionale Francese. Il forte Fratello Minore fu costruito a partire dal 1816 e inizialmente, come il Fratello Maggiore e il Puin, era costituito da una semplice torre quadrata. Solo nel 1830 fu decisa l'aggiunta del recinto bastionato.

Alla fine dell’800 il forte, ritenuto non più strategico dalle autorità militari, fu abbandonato, per essere poi utilizzato, durante la Seconda guerra mondiale come alloggio del responsabile della postazione contraerea posizionata sui ruderi del Fratello Maggiore.

Attualmente abbandonato, è liberamente accessibile ma in condizioni di degrado.

***

FORTE DIAMANTE

Forte Diamante (667 mt. s.l.m.), posizionato sulle alture tra la Val Polcevera e la Val Bisagno, prende il nome dal monte su cui è stato eretto tra il 1756 ed il 1758 a presidio della posizione dominante terminale della dorsale che si sviluppa a nord dello Sperone. La sua funzione era, insieme ai forti Fratello Maggiore, Fratello Minore e Puin, quella di proteggere lo Sperone (una dei tre settori vulnerabili delle Mura Nuove) come parte di un sistema di difesa avanzata a catena, secondo la logica del campo trincerato

Nella primavera del 1800 il forte, difeso dai francesi della 41ª Demi-Brigade del comandante di Compagnia Bertrand, fu al centro di un violento combattimento quando gli austriaci, guidati dal conte di Hohenzollern, vi avevano posto un feroce assedio; il 30 aprile gli austriaci, con un attacco fulmineo, conquistarono le allora semplici "ridotte" dei "Due Fratelli" e il conte di Hohenzollern intimò la resa al Bertrand con le seguenti parole:

|

«Vi intimo, Comandante, di rendere all'istante il vostro Forte, altrimenti tutto è pronto ed io vi prendo d'assalto e vi passo a fil di spada. Potete ancora ottenere una capitolazione onorevole. Davanti a Diamante alle 4 di sera. Conte di Hohenzollern.» |

La risposta determinata di Bertrand non si fece attendere:

|

«Signor Generale, l'onore, che è il pregio più caro per i veri soldati, proibisce imperiosamente alla brava guarnigione che io comando, di rendere il Forte di cui mi è stato affidato il comando, perché possa acconsentire alla resa per una semplice intimidazione, e mi sta troppo a cuore Signor generale, di meritare la Vostra stima per dichiararvi cha la sola forma e l'impossibilità di difendermi più a lungo, potranno determinarmi a capitolare. Bertrand. » |

Il presidio francese del Diamante (circa 250 soldati) non si arrese e grazie all'intervento del generale Nicolas Jean de Dieu Soult, secondo del generale in capo la piazza di Genova (il futuro maresciallo André Massena) partito dal forte Sperone con due colonne di fanteria di linea, gli austriaci furono ricacciati alle posizioni di partenza.

L'ultimo fatto di rilevanza si ebbe nel 1857, quando un gruppo di rivoltosi mazziniani tentò di occupare il forte dopo aver assassinato un sergente, ma l'azione non durò a lungo e il fallimento dei moti che contemporaneamente dovevano aver luogo in città, portò alla fine dell'azione sul Diamante.

La fortificazione fu abbandonata definitivamente dal demanio militare nel 1914 e mai più utilizzata. All'interno del forte, si trovano la caserma a tre piani, utilizzati come cappella, magazzino e camerate per la guarnigione che poteva variare da 40 a 100 uomini. Cinque grandi obici posizionati verso nord, e due cannoncini a difesa dell'ingresso.

***

FORTE CROCETTA

Costruito nel periodo napoleonico su di un’area a 157 metri di altitudine, che aveva in precedenza ospitato anche un monastero.

Il forte si trova poco a monte di Belvedere, sulle alture di Sampiedarena. È situato presso il borgo della Crocetta, sull'area già occupata dal seicentesco convento degli Agostiniani e dall'annessa chiesa del Santissimo Crocifisso.

Impulso alla fortificazione del sito, si ebbe nel 1747 durante l'assedio austriaco di Genova. Solo dopo la caduta dell’Impero Napoleonico, gli inglesi che per un breve periodo occuparono la città, piazzarono sull'altura dei pezzi d’artiglieria rivolte verso la foce del torrente Polcevera. Nel 1849 durante i moti popolari, la fortificazione fu adibita a carcere per i rivoltosi catturati dai soldati del generale La Marmora, in seguito liberati, ma non prima di aver subito il terrore dell'estrema condanna.

Dismesso dal demanio militare nel 1914 e sgombrato dei pezzi d'artiglieria inviati al fronte, a varie riprese fu abitato fino al 1961, e fu anche usato come rifugio per sfollati durante il Secondo conflitto mondiale.

***

FORTE BELVEDERE

114 metri di altitudine, in una zona già precedentemente fortificata presso il Santuario del Belvedere. Importanza strategica, questo sito, la dimostrò anche nell'assedio del 1747, dove la sistemazione di due ridotte con pezzi d'artiglieria, bastarono a resistere all'urto dell'attacco austriaco. Attacco che l'ingegner de Sicre contrastò con uno sbarramento d'artiglieria fuoco contro fuoco con quello della batteria di Coronata, piazzata sul versante opposto della val Polcevera, tenuta dagli austro-piemontesi.

La posizione fortificata del Belvedere dimostrò la sua utilità il 22 aprile 1800, quando due battaglioni francesi mossero per attaccare la colonna austriaca del Reggimento "Nadascki", le cui avanguardie si erano spinte fino a raggiungere il ponte levatorio della Lanterna.

Nel 1815 dopo la caduta dell’Impero Napoleonico, e l'annessione della Liguria al Regno Sabaudo, iniziarono i lavori per la sua realizzazione. L'opera è stata completata intorno al 1827.

Nel 1914, in seguito alla dichiarazione di Genova "città aperta", le strutture militari furono dismesse e i pezzi d'artiglieria inviati al fronte. Durante il Ventennio Fascista, i locali della Batteria Belvedere Superiore furono utilizzati come "camere di punizione", come testimoniano le scritte e i disegni dei prigionieri. Durante la Seconda guerra mondiale, il forte fu armato nuovamente, con quattro cannoni contraerei da 76/,45 poi nel 1943 il complesso fu occupato dai tedeschi che lo tennero fino alla conclusione del conflitto.

***

FORTE RICHELIEU

Il Forte, che sorge sul colle dei Camaldoli a 415 metri di altitudine.

Nel 1747 è affidato all'ingegnere dell'esercito di Spagna J.Sicre. Il 16 novembre dello stesso anno i lavori iniziarono, e per decreto il ridotto fu al Maresciallo Armand du Plessis de Richelieu e assunse il nome di "Forte Richelieu". Il sito, che rivelò la sua importanza strategica durante l'assedio austriaco del 1747, fu quindi dotato di una fortificazione bastionata a pianta rettangolare in cui collocare delle artiglierie.

Nel 1809, in pieno dominio francese, il complesso subì l'ampliamento del perimetro in larghezza, con la ricostruzione delle cortine laterali, il rialzo di tutta la cinta bastionata e l'ampliamento del bastione di ponente con la ricostruzione della cortina di collegamento con l'altro bastione.

A metà Ottocento il forte fu armato con sette cannoni da 16 centimetri, un cannone "campale" da 8, cinque obici lunghi ed otto cannoncini, e poteva ospitare circa ottanta soldati.

Nel 1849 durante i fervori dei moti rivoluzionari, il forte era occupato da 16 militi della Guardia Nazionale che presidiarono da soli la fortezza;

Storia recente

Nei primi del Novecento l'opera fu presidiata da un distaccamento di fanteria, e durante la Grande Guerra utilizzata, analogamente ai forti vicini, come carcere per i prigionieri di guerra austriaci.

Dal 1959 l'accesso è precluso al pubblico in quanto fu installato al suo interno un ripetitore RAI -tutt'oggi ancora presente ed operativo.

***

FORTE SANTA TECLA

I forti si trovano alle spalle dell’ospedale di San Martino

Costruito nel XVIII secolo a 180 metri sul livello del mare, nel luogo dove sorgeva l’oratorio di Santa Tecla, da cui prende il nome.

Nello spiano dove oggi sorge il Forte, esisteva una chiesetta omonima risalente all'XI secolo e nell'anno 1339 appartenente al Doge di Genova Simon Boccanegra. La costruzione del Forte vero e proprio fu pianificata nell'ambito della più vasta opera di fortificazione della città in opposizione agli assedi austriaci. Così nel 1747 il De Sicre riferiva:

|

«"L'opera che si propone è un quadrato di trenta "toises" di poligono interno, difeso da due fronti di opera a corno che sarà dalla parte verso i Camaldoli [...]; quest'opera secondo i miei calcoli che ho già presentato alla Ec. Giunta, potrà costare cento quattordicimila lire in moneta di Genova, con poca differenza".» |

Durante il 1800, il Forte era uno dei contrafforti a difesa del settore orientale della città, perché utile alla difesa del perimetro di Albaro, del quartiere di San Martino, della Madonna del Monte e perché ben collegato al Forte Richelieu.

Nel 1849 durante i moti popolari il Forte fu occupato, come il vicino Forte Richelieu, da insorti e senza colpo ferire fu riconquistata dalle Regie truppe in pochi giorni, come tra l'altro avvenne per Forte Richelieu.

La fortificazione fu poi utilizzata occasionalmente da reparti militari fino alla prima metà del Novecento, durante la Grande Guerra, i locali del Forte furono adibiti a carceri per prigionieri austriaci.

***

FORTE QUEZZI

Edificato nel XVIII secolo, a 289 metri sul livello del mare, restaurato nel XIX secolo, danneggiato durante la seconda guerra mondiale, è abbandonato.

Forte Quezzi (285 m.s.l.m.) è un forte che domina parte della val Bisagno e quella di Quezzi. È prossimo ad un altro forte Monteratti.

L'ideazione di un forte sulle alture orientali del Bisagno avvenne intorno al 1747, quando la città di Genova l'anno prima fu minacciata dall'avanzata dell'esercito austro-piemontese arrivato ad assediare le alture del vicino monte Ratti, sopra l'abitato di Quezzi.

Dopo l'annessione di Genova al Regno di Sardegna nel 1814, l'obiettivo era quello di impedire al nemico di inoltrarsi nella valle del Bisagno, per questo scopo.

Una relazione militare del 1830 analizzò la condizione del Forte, che venne considerato di scarsa importanza, in quanto in "cattivo stato", e in quanto "la sua posizione non pare essere di grande utilità nella difesa; converrà lasciarlo cadere, e perciò non si faranno più riparazioni."

Storia recente

Durante la Seconda guerra mondiale il primo piano fu demolito per far posto ad alcune postazioni di artiglieria contraerea, armate con sei cannoni da 76/45; che insieme ad altre postazioni lungo il crinale sul versante dell'abitato di Quezzi erano parte della difesa contraerea della città.

Al termine del conflitto il forte fu completamente abbandonato, e depredato di ogni cosa, oggi è un cumulo di rovine lasciate a sé stesso, con mura crollate, rimaste riconoscibili solo quelle perimetrali, e fa da ricovero per greggi.

***

FORTE RATTI o MONTERATTI

Il Forte Monteratti o Forte Ratti (560 metri sul livello del mare) è una caserma militare di Genova edificata tra il 1831 ed il 1842 dal Governo Sabaudo per difendere, per l'appunto, il rilievo "Monte Ratti", posto alle spalle dei quartieri genovesi di Marassi e Bavari, da eventuali assedi del nemico che avrebbe potuto, da lì, dirigersi indisturbato verso gli allora piccoli borghi di Sturla, Albaro, e San Martino (oggi quartieri di Genova), da cui puntare verso il capoluogo.

Nel giugno del 1747 Genova fu assediata dagli austriaci, che conquistarono e occuparono il Monte Ratti nonostante la rapida costruzione di ridotte e accampamenti a difesa del rilievo. Riconquistata la posizione dai genovesi il mese successivo, per sollecitazioni del Duca di Bissj e poi del Duca di Richelieu, fu approvata la delibera per la costruzione di opere campali sul monte Ratti, affidata all'impresario De Ferrari.

Monte Ratti fu al centro di un altro assedio nel 1800, sempre da parte dell'esercito austriaco, che conquistò facilmente la ridotta, poi riconquistata il 30 aprile dello stesso anno dai francesi (che allora estendevano il loro dominio anche sulla città di Genova), che costrinsero alla resa un battaglione di 450 austriaci.

Nel 1819, dopo l'annessione della Liguria al Regno Sabaudo, fu decisa, per la difesa del monte, la costruzione di due torri difensive a pianta circolare; entrambe non furono terminate, anche se i loro resti sono ancora ben visibili.

Tra il 1831 e il 1842 vennero gettate le basi per la costruzione di una snella caserma che si estendesse per quasi tutti i 250 m di lunghezza dello spiano sovrastante l'abitato di Quezzi. Fu realizzato quindi il Forte Monteratti, che nella sua costruzione inglobò la preesistente torre, divenuta parte integrante della struttura difensiva. La facciata del forte è diretta verso la città mentre sul retro erano collocate le artiglierie puntate verso la val Bisagno.

Storia recente

Durante la Grande Guerra il Forte fu usato come prigione per i coatti austriaci. Durante il Secondo conflitto mondiale questa postazione contraerea fu utilizzata prima dal Regio Esercito e, dopo l’8 settembre 1943 da reparti della Wehrmacht.

FONTI:

I FORTI DI GENOVA - Aldo Carmine - Sagep Editrice

I QUARTIERI DI GENOVA ANTICA - Giulio Miscosi - Tolozzi Editore

STORIA DLLA REPUBBLICA LIGURE - Antonino Ronco - Sagep Editrice

STORIA D'ITALIA DAL RISORGIMENTO AI NOSTRI GIORNI - Sergio Romano -Longanesi

Ricerca a cura di:

Carlo GATTI

Rapallo, 10 Dicembre 2020

SPEZIA - “LA PORTA DI SION” UNA STORIA CHE NON TUTTI CONOSCONO

OGNI ANNO SPEZIA RICORDA

“LA PORTA DI SION”

UNA STORIA CHE NON TUTTI CONOSCONO

Pagina dimenticata quella dell'Operazione Exodus che ci fornisce l’idea di una città che ha fatto dell'accoglienza e della solidarietà la propria carta di identità. Spezia, infatti, è conosciuta come "porta di Sion".

Alla fine della seconda guerra mondiale il golfo spezzino divenne la base di partenza degli scampati ai lager nazisti, che ora guardavano al mare con la speranza di lasciarsi alle spalle le guerre e gli orrori nazisti dei lager.

Nel porto di Spezia erano pronte a partire due imbarcazioni, la FEDE di Savona e il motoveliero FENICE, che avrebbero condotto 1014 profughi ebrei nella loro "terra promessa": Israele. Tutto era pronto, ma alcune navi inglesi bloccarono l'uscita dal porto alle due imbarcazioni venendo a creare così una situazione di crisi internazionale. I profughi a bordo della nave dichiararono lo sciopero della fame e riuscirono così ad attirare l'attenzione delle maggiori autorità inglesi (autorizzate a controllare l'afflusso in Palestina) che cedettero alle volontà dei profughi.

SPEZIA

Monumento commemorativo

Dalla Porta di Sion alla Terra Promessa

Un cuore spezzato e le onde del mare che lo raccolgono

Il 17 giugno 2019, su questo Molo Pagliari, nel punto in cui all’epoca c’era la “Porta di Sion”, é stato inaugurato il monumento alla memoria:

SULLE ALI DELLA LIBERTA’

alla presenza di una delegazione di Israele e dalla vice ambasciatrice in Italia, a ricordo delle vicende del 1946.

Presenti il rabbino capo di Genova Giuseppe Momigliano e i discendenti dei protagonisti di quell'evento, i nipoti di Yehuda Arazi e Ada Sereni, alla cui memoria è stata dedicata la piazza all'inizio del molo. All’inizio dell’anno in corso 2020, il percorso della memoria é visitabile da tutti. Un messaggio che il Comune di Spezia lancia alle generazioni future.

Il monumento commemorativo, insieme a un percorso espositivo su molo Pagliari, in forma di simbolo rappresenta quella che probabilmente è la vicenda storica più importante della città di Spezia e che nel 2006 le è valsa la medaglia d’oro al valore civile.

Perché Spezia - Porta di Sion?

- Perché da qui, dopo la Seconda guerra mondiale, partirono navi cariche di ebrei che cercavano una vita migliore nel futuro Stato d’Israele.

- Per la grande solidarietà che gli abitanti di una Spezia devastata dalle bombe seppero dimostrare nei confronti di migliaia e migliaia di ebrei sopravvissuti all'Olocausto.

LO STORICO MOLO PAGLIARI

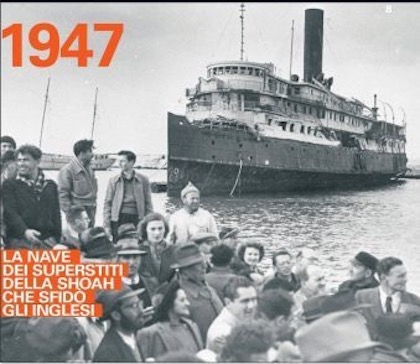

Nel 1946, da questo molo salparono la Fede e la Fenice e, nel 1947, salpò la storica nave Exodus.

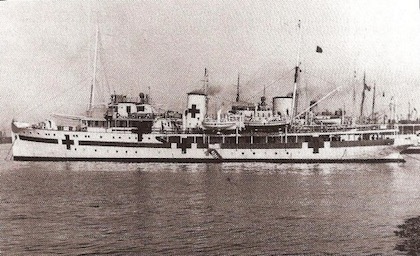

La FENICE ribattezzata ELIAHU GOLOMB

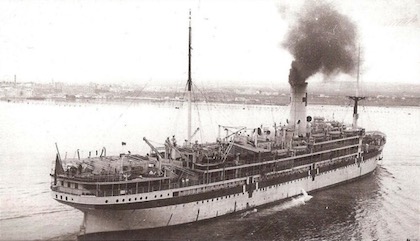

La FEDE

I loro corpi avevano conosciuto la persecuzione nazista, lo sterminio, la Shoá, l’inferno dei lager, ma ora, come ci mostra la foto, questi reduci guardano al mare con la speranza di lasciarsi alle spalle l’Europa degli orrori e di raggiungere la “Terra promessa”.

La nave EXODUS 1947

IL PREMIO EXODUS 2019

“L'importanza che la città della Spezia riserva ogni anno al premio Exodus – dichiara Marina Piperno – rivela la sensibilità e la volontà di tenere viva la storia e la memoria degli eventi che hanno fatto della città e dei suoi cittadini un importante luogo di riferimento per tutto Il mondo ebraico e per coloro che hanno a cuore la storia del nostro Paese”.

Lia Levi scrittrice e giornalista, è stata insignita del “Premio Exodus 2019” con la seguente motivazione: “In riconoscimento del profuso impegno nell’attività di testimonianza della Shoah e nella promozione della conoscenza della cultura e religione ebraica in Italia e in Europa”.

Marina Piperno è stata insignita della “menzione speciale Exodus 2019” con la seguente motivazione: “In riconoscimento della sua attività di ricerca attraverso l’arte cinematografica e documentaria delle diaspore delle famiglie ebraiche italiane nel Novecento”.

Levi ha accolto con gioia la notizia del riconoscimento: “A volte capita che ti passi per la testa

l’idea che bisognerebbe inventare delle nuove parole per esprimere nella loro complessità certe specifiche sensazioni e pensieri che ti si stanno muovendo da dentro. Ecco, ci troviamo oggi proprio davanti a uno di questi casi – dichiara Lia Levi - La notizia che il Comitato Scientifico di una città come la gloriosa La Spezia (medaglia d’oro al merito per la tangibile solidarietà offerta agli ebrei sopravvissuti allo Sterminio) mi ha scelta come destinataria del premio Exodus mi è stata fonte di profonda emozione. Quelle “nuove parole” che mi piacerebbe usare per esprimerla al meglio, si sa, non esistono. Vi prego perciò di accettare quelle che accompagnano tutti i giorni mettendoci voi, attraverso le misteriose vie dello spirito, quella carica di reminiscenze, entusiasmo e commozione che spero di essere riuscita a trasmettere. Un grande rabbino ha detto che l’ebraismo, con la sua scontentezza sacra non pretende certo di cambiare il mondo ma solo di “aggiustarlo”. E questa mi sembra essere anche la forza portante della gente della Spezia e di tanti altri che riescono ad operare per render migliore il nostro pianeta”.

Pagliari e Fossamastra al centro di un percorso del ricordo degli eventi del 1946 che legano per sempre Spezia e Israele

UN PO’ DI STORIA

Il Mediterraneo, negli del primo dopoguerra, é attraversato da un popolo in fuga, reduce dalla sua più grande tragedia e disposto a tutto pur di ritornare alla terra lasciata 2000 anni prima. Dalle nostre coste salparono in massa per raggiungere clandestinamente la Palestina, o come preferivano chiamarla, Eretz Israel, la terra di Israele.

Il nostro Paese, pur devastato dalla guerra, offrì loro rifugio e li aiutò a partire dai suoi porti, sicuramenti gli italiani di allora sentivano il peso di scelte sbagliate: come l’infamia delle leggi razziali di pochi anni prima, e sentivano il dovere di farsi perdonare.

IL PROBLEMA: la Gran Bretagna, potenza occupante, sia in Italia che in Palestina, si oppose con tutte le forze a questo esodo di massa per non contrariare gli arabi in rivolta che temevano di diventare minoranza in quel paese.

Il Mossad le Aliyah Bet (organizzazione segreta, progenitore del famoso servizio di intelligence israeliano) fu incaricato da Ben Gurion di portare in Eretz Israel il maggior numero di ebrei della diaspora e spingere la comunità internazionale ad approvare la nascita dello stato di Israele.

Due capi di grande intelligenza e audacia entrarono in scena: Yehuda Arazi e Ada Sereni. Lui, soprannominato “il re degli stratagemmi”, ricercato dagli inglesi che avevano messo una taglia sulla sua testa per aver rubato armi in quantità dai depositi britannici per conto dell’Haganà.

Lei, alto borghese romana d’origine, espatriata negli anni 20 in Palestina, dove aveva fondato insieme al marito Enzo, un eroe del sionismo, il kibbutz Givaat Brenner, e ora pronta ad usare tutte le sue conoscenze italiane per aiutare la causa. Abbiamo incontrato, esperti e testimoni diretti e indiretti, come i discendenti di Yheuda Arazi, e Ada Sereni; e ripercorso i luoghi di questa vicenda, un giallo politico intricato e appassionante, ma anche una toccante storia umana di cui ora vi proponiamo uno stralcio.

Il Comandante Yehuda Arazi, conosciuto con diversi pseudonimi e costretto a celarsi sotto false spoglie, racconta la nipote, guidava l’Istituto per l’emigrazione illegale sorto nel 1938. Il caso internazionale del maggio 1946, il cui epicentro fu proprio il porto della Spezia, vide le imbarcazioni Fede e Fenice preparate a trasportare 1.014 profughi.

La Gran Bretagna, forza occupatrice, regolamentava l’afflusso controllato dei sopravvissuti in Palestina, indicato in 75.000 ebrei da rimpatriare in cinque anni. Ma tale numero si rivelò decisamente insufficiente: l’Europa rifiutava gli ebrei di ritorno dai campi di sterminio, già vittime di un forte senso di straniamento, e ciò aumentò il desiderio della comunità internazionale di ritornare verso la propria terra promessa. Arazi radunò così il flusso migratorio verso i porti italiani, in particolare in quello spezzino, presso il quale la comunità ebraica, ferma sulle banchine per settimane, ricevette, dopo un primo sospettoso approccio, forte solidarietà dagli spezzini.

Il governo britannico continuava a fermare la missione clandestina di Arazi, e le imbarcazioni non potevano partire. Gli spezzini, intanto, continuavano a portare cibo e conforto alla gente ammassata sulla banchina, piena di speranza e al contempo esasperata.

Fu proprio il sostegno della gente locale, la resistenza dei profughi marcata con un lungo sciopero della fame, l’attenzione dei media internazionali e la visita di Harold Lasky, presidente dell’esecutivo del Partito Laburista britannico, che portarono in ultimo le autorità londinesi a decidere di far salpare le due imbarcazioni dal Molo Pirelli, a Pagliari, alle ore 10 dell’8 maggio 1946.

In particolare fu con Harold Lasky, che sollevò la necessità di non affamare uomini, donne e bambini che già avevano patito sofferenze indicibili, che Arazi intavolò un’appassionata trattativa per raggiungere l’obiettivo.

La prima nave di profughi, il Dallin (già Sirius) partì da Monopoli il 21 agosto 1945 con soli 35 immigrati a bordo.

La questione dell’immigrazione ebraica scoppiò come caso internazionale nel maggio 1946: l’epicentro della crisi divenne il porto della Spezia dove erano in allestimento due imbarcazione, la Fede di Savona e il motoveliero Fenice, pronte a trasbordare 1.014 profughi. Come in parte abbiamo già visto, oltre a Yehuda Arazi, detto dottor Paz, l’operazione La Spezia fu preparata da Ada Sereni e Raffaele Cantoni, responsabile della comunità ebraica italiana.

Così nella notte tra il 7 e l’8 maggio 1947 la nave Trade Winds/Tikva, allestita in Portogallo, imbarcò 1.414 profughi a Porto Venere. Nelle stesse ore era giunta nelle acque Golfo della Spezia, proveniente da Marsiglia, la nave President Warfield, un goffo e pesante battello. La nave venne ristrutturata nel cantiere dell’Olivo a Porto Venere per la più grande impresa biblica dell’emigrazione ebraica: trasportare 4.515 profughi stivati su quattro piani di cuccette dall’altra parte del Mediterraneo.

Ma soprattutto quell’operazione godette dell’aiuto di tutta la città della Spezia, già stremata dalla guerra e distrutta dai bombardamenti. Proprio il sostegno della gente, la resistenza dei profughi, l’intervento dei giornalisti di tutto il mondo e la visita a bordo di Harold Lasky, presidente dell’esecutivo del Partito laburista britannico, costrinsero le autorità londinesi – le cui navi bloccavano l’uscita dal porto della Spezia - a togliere il blocco alle due imbarcazioni che salparono dal Molo Pirelli a Pagliari alle ore 10 dell’8 maggio 1946.

LA NAVE EXODUS

A narrarci le peripezie dei profughi dello sterminio ebreo ci ha pensato nel 1958 Leon Uris con il celebre romanzo EXODUS, tema ripreso nel libro Il comandante dell’Exodus di Yoram Kaniuk, incentrato sulla figura di Yossi Harel, classe 1919, il marittimo che cercò di portare a Haifa ottomila occhi che avevano visto l’inconcepibile… tanti bambini e orfani, volti dal sorriso indecifrabile.

A EXODUS fu dedicato anche un bellissimo film del 1960 di Otto Preminger interpretato da Paul Newman, Peter Lawford e Eva Marie Saint.

Paul Newman nel film di Otto Preminger "Exodus" del 1960

La Exodus mosse da Porto Venere ai primi di luglio del ’47, sostò a Port-de-Bouc….

Purtroppo in quel celebre film s’ignora totalmente il vergognoso cambiamento di rotta della nave EXODUS dopo la sosta nel porto francese Port-de-Bouc, nel Golfo del Leone, in cui i profughi rifiutarono lo sbarco e gli inglesi li riportarono in Germania ad Amburgo; li fecero sbarcare con la forza e l’inviarono nel campo di Poppendorf, un ex lager trasformato in campo di prigionia per gli ebrei!

Il nome Exodus da allora significò il desiderio di giustizia per l’immigrazione ebraica. Ma solo con la fine del mandato britannico i profughi sarebbero potuti tornare in Palestina.

L’imbarcazione divenne un simbolo, prese il nome di Exodus, raggiunse le coste della Palestina, venne attaccata dagli Inglesi e avviò la nascita dello stato di Israele con tutte le conseguenze che sappiamo.

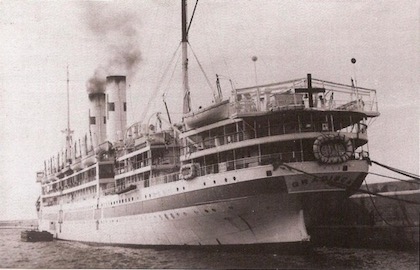

I passeggeri sulla nave nell'attesa della partenza

La Fede, la Fenice e la Exodus si mossero tutte dal Golfo di Spezia, una dicitura che non compare nelle carte geografiche israeliana. La Spezia in Israele è infatti indicata col nome di:

«Schàar Zion», Porta di Sion.

Nel nome di Exodus la città di Spezia porta nel Mediterraneo l’idea della pace, della convivenza per il dialogo tra i popoli, e opera tramite il Comitato Euro Mediterraneo Cultura dei Mari, presieduto dal Sindaco della Spezia, Ogni anno La Spezia ospita in Premio Exodus dedicato all’interculturalità.

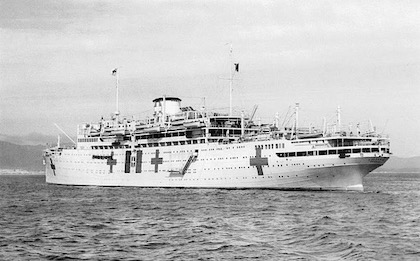

La nave EXODUS impiegata nelle scene del film era ben diversa da quella reale rappresentata qui sotto.

La nave dei superstiti della Shoah che sfidò gli inglesi

Il nome della nave lo conoscono tutti, grazie al kolossal hollywoodiano, tratto dal romanzo di Leon Uris, diretto nel 1960 da Otto Preminger, con Paul Newman e Eve-Marie Saint: Exodus.

Il film, come il romanzo non si riferiva solo alla vicenda reale della nave piena di profughi ebrei abbordata nel 1947 dalla marina inglese, ma all’intera nascita dello Stato d’Israele. Pur se molto romanzata, la storia della nave piena di sopravvissuti dei campi di sterminio e diretta in Palestina si basava comunque su un episodio reale, che destò immenso scalpore ovunque nel ‘47 ed ebbe certamente un peso nella decisione di far nascere Israele.