Ma cosa davvero mangiavano i pirati ?

Avendo fatte ricerche, come appare in altra parte, sulla gastronomia caraibica ai tempi dei Bucanieri, i mitici Fratelli della Costa, non vi nascondo che la tentazione di riuscire a sapere cosa realmente ci fosse nei piatti di quei masnadieri, fu forte. Per saperlo con una certa qual certezza e non ricorrendo ai vari Salgari, bisognava però fare delle ricerche, perché sino ad allora non ero mai incappato in qualcosa di attendibile. Persino nei romanzi ispirati a quelle imprese o nei rendiconto, non compaiono mai dei possibili “menu” anche se, ben inteso, non come oggi li conosciamo, cioè una sequenza di portate. Sarebbe stato sufficiente qualcosa che ci descrivesse, anche sommariamente, come erano composti i loro “manicaretti.

Ho fatto allora ricerche presso la prestigiosa Civica Biblioteca “Berio” di Genova, Città notoriamente sensibile alle cose di mare. Nulla. Ho coinvolto anche gli amici della <Fondazione B.IN.G – Bibliotèque Internationale de Gastronomie – Lugano> una delle due più complete raccolte di manoscritti e stampati delle opere di gastronomia dal sec. XIV al XIX, esistenti al mondo: ricerche rivelatesi inutili.

Di cosa mangiavano nelle antiche marinerie “ufficiali” dell’epoca, conosciamo quasi tutto a cominciare dalle derrate imbarcate prima di partire, senza però poi sapere in che modo venissero preparate. Addirittura esiste un dettagliato elenco di cosa imbarcò Colombo prima di partire per la sua avventura; sappiamo persino delle lenze per la pesca segretamente occultate, così da poter essere eventualmente usate per pescare, nello sventurato caso che si esaurissero le scorte per l’imprevedibile non rispetto dei tempi di navigazione ipotizzati, visto che si andava verso l’ignoto; deprecata possibile ipotesi che però un precisino come lui (quella stessa“ostinata” precisione che lo portò poi alla rovina) aveva, pur tenendosela per se, messa in conto.

Con il tempo e il migliorare dell’organizzazione dei vari Ammiragliati, si cominciò a studiare e prendere nota empiricamente della quantità di razioni che dovevano essere servite per sostenere le fatiche di ogni imbarcato (oggi le chiamiamo “calorie”), ma mai come lo si confezionasse. E’ però facile pensare che, mano a mano che le riserve imbarcate si avvicinavano al deterioramento, gli addetti alla cucina le rendessero commestibili in base alle loro personali esperienze e non secondo un menù precostituito: da qui il largo uso delle spezie. Per altro a bordo, data la configurazione dei quei velieri, è da escludere si preparassero zuppe o minestre o cibi liquidi o intingoli, troppo pericolosi su instabili vascelli non idonei, vuoi per la panciuta forma della chiglia che doveva contenere più merce possibile, vuoi per la esigua stazza degli stessi, (le mitiche caravelle oggi verrebbero classificate fra la nautica minore) non certo ideali per attenuare il rollio ed il beccheggio. La presenza del “fogon”, una sorta di armadio metallico per contenere il fuoco, non garantiva certo la stabilità di cosa vi si stesse cucinando. Il “mulo”, l’incaricato, doveva sempre stare attento a che le “pignatte” non volassero. Questa ipotesi trova conferma nel fatto che in tutti i porti sino agli inizi del ‘900, nell’ora di mezzogiorno, si accostassero sotto bordo, barche che vendevano fumanti zuppe o minestre di verdure, proibite a bordo.

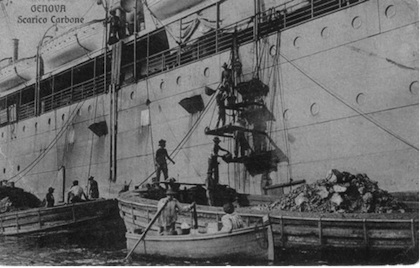

Nel porto di Genova, il “cadrai”, italianizzato in cadraio, era quel barcaiolo che portava cibi caldi o meno ai lavoratori delle chiatte o delle navi dalle quali non potevano scendere a terra. Il nome “cadrai” è corruzione dell’inglese “caterer”, ossia il fornitore e-o organizzatore di mensa. Nel 1910-11 vi erano nel porto 40 “cadrai” La bellezza della cartolina stà comunque nella retrostante rappresentazione del bunkeraggio di una volta. Archivio P. Berti

A Genova si chiamavano “cadrai” e offrivano minestrone caldo, reso accattivante con l’aggiunta di profumate foglie di basilico spezzettate (il pesto,dato il prezzo dei suoi componenti, era un lusso). Se ne deduce quindi che il mangiare di bordo fosse prevalentemente “asciutto”. So che non è bello auto-citarsi ma per non tediare ripetendo dettagliate informazioni, invito a leggere, a chi ne avesse voglia, ciò che descrivo ampiamente nel mio ultimo volume < LIGURIA amore mio> Mursia Editore.

E’ facile ipotizzare che in quell’ambiente piratesco le “mangiate” vere e proprie avvenissero nelle bettole di terra ferma; in mare era altra musica. Si può pensare che le orge sessual-gastronomiche, quella maramaglia che aveva piena coscienza che ogni volta che andava per mare poteva anche essere l’ultima, le riservasse a quando, venduta la merce rapinata sui velieri depredati, davano sfogo alla voglia di vivere una vita sgregolata che, certo, non offriva loro obiettive prospettive proiettabili a lungo termine. Infatti solo pochi poterono morire nel proprio letto; la maggior parte, se non fatti a pezzi negli arembaggi, finì appesa a un qualche pennone di bordo.

Proprio perché quella vita disagiata comportava sacrifici e rischi ma assicurava un pasto sicuro, da sempre tutti gli imbarcati, anche se semplici componenti la “bassa forza” e in qualunque marineria, venivano assai meglio retribuiti di chi, a terra, svolgeva analogo lavoro e non aveva la certezza di mangiare tutti i giorni.

Solo dei pranzi Regali abbiamo esatti rendiconto, portata per portata. Ma non era certo questo il caso dei “Nostri” presi in esami, la maggior parte dei quali frequentava quella vita, statisticamente ahimé, per un breve arco di anni. Quasi sempre i corsari, perché operanti per un qualche regnante, una volta catturati, finivano nelle galere di chi li aveva fatti prigionieri (meglio conservarli: si sa mai che poi li avrebbero potuti usare per il loro comodo ?) mentre ai pirati, da nessuno protetti, era riservata l’impiccagione.

Scartabellando inutilmente nei volumi riservati alle ricerche che mi stavano a cuore, ho dedotto che nelle Biblioteche italiane, non avrei mai trovato quello che cercavo perché, all’epoca, l’Italia, o meglio le marinerie dei vari Staterelli che la componevano, bazzicavano solo nel Mediterraneo: infatti di tutte queste ho già scritto cosa e quanto consumavano a bordo, a cominciare dalle galere. I Caraibi erano invece solcati da navi spagnole, francesi e inglesi. Queste ultime erano controllate dal più organizzato e puntiglioso Ammiragliato a cui non sarebbe sfuggito alcunché e, quello che conoscevano, lo mettevano per iscritto. Forse, in quel repertorio mitico inglese, ce ne sarà traccia.

Allora ho pensato che, anche se scientificamente non corretto, qualche scrittore anglosassone di avventure piratesche a cui era facile attingere a quel patrimonio, ne potesse aver scritto con la stessa dovizia di particolari che riservava al descrivere il resto di quel mondo.

La scelta non poteva che cadere su Robert Louis Stevenson che nell’800 ne scrisse nel suo famoso < Isola del tesoro > descrivendo nei dettagli gli ambienti degli angiporti e dei pirati del ‘700. Per capirci è lo stesso che ci ha tramandato quel macabro ritornello che tanto ci fece sognare e impaurire da ragazzi:

Quindici uomini sulla cassa del morto

Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum!

Nelle 200 e più pagine del romanzo, gli unici accenni al mangiare sono, nell’ordine: in una taverna <E così mi fu servito ad una piccola tavola un pasticcio di piccione e io cenai di gusto …> più avanti, a bordo <Dopo di che, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere di ponce all’acquavite….> e ancora <<messomi a sedere, per attender che fosse buio, mangiai di gusto la mia galletta> in oltre, a terra <… un uomo ci chiamò perché la colazione era pronta, e tosto sedemmo sulla sabbia, intorno al fuoco, con davanti gallette e lardo fritto> e poi < … avevano sbarcato dall’Hispaniola lardo, gallette e acquavite per il pasto di mezzogiorno > ed in fine < Che cena, quella sera, attorniato da tutti i miei amici; e che pasto, con carne di capra salata … parecchie ghiottonerie e una bottiglia di vino vecchio dell’Hispaniola ! > mentre del rum, farcito dalle bestemmie, ne parla ad ogni piè sospinto.

Da questi sommari accenni ai pasti consumati in navigazione, se ne può dedurre che non ci fossero grandi scelte e conseguenti “menù “: l’importante era sopravvivere. A proposito di rum, ad un certo punto venne “adottato” dalla marina inglese nel tentativo di combattere il micidiale sgorbuto.

Morale: i giovani marinai, con la scusa di prevenire, si sbronzavano e allora decisero di allungarlo con acqua. E’ nato così il noto “grog”

Ma torniamo a noi: anche se mi rendo conto di queste lacune e pur conoscendo cibi antichi, non intendo “inventarmi” manicaretti possibili tanto per accontentare la voglia di scrivere cose insolite, come la romanzata < Olla putrida> dall’etimologia del nome assai sospetta e “ruffiana”. I pirati saranno stati crudeli sanguinari assassini o, a seconda delle circostanze, pacchiani gentiluomini, ma per certo non erano fessi. Questa sorta di zuppa composta da legumi e carne, certamente liquida, è assai improbabile venisse servita a bordo, meno che meno rendendola più “esplosiva” da una “presa” di polvere da sparo, come si narra. E’ un classico esempio di piatto unico “antichizzato” che si presta ad essere romanzato; una analoga gustosissima minestra, ma con un nome meno rivoltante, la si gusta ancor oggi sui Pirenei nel Principato di Andorra.

Se mi capiterà mai di trovare traccia che appaghi questa curiosità, mi riservo di scriverne per colmare questa mia lacuna, della quale chiedo venia.

Mi rendo conto che appoggiarmi ad un romanzo per ragazzi, se pur famoso, non mi fa onore ma, quando l’acqua arriva alla gola, tutto può servire per stare a galla.

A questo punto, e per ora, getto la spugna.

Renzo Bagnasco

Ricerche a cura di Rosa Grazia Allaria

Foto a cura del webmaster Carlo Gatti

Rapallo, 11 Maggio 2014